こう【×亘】

読み方:こう

[人名用漢字] [音]コウ(呉)(漢) セン(呉)(漢) [訓]わたる

端から端まで及ぶ。わたる。「亘古(こうこ)」

[補説] 「亘(せん)」と「亙(こう)」は本来別字。「亘」は「めぐる」意、「亙」は「わたる」意であるが、しばしば混用される。

[名のり]のぶ・とおる・ひろし

こう【×亢】

こう〔カウ〕【×亢】

こう【交】

読み方:こう

[音]コウ(カウ)(漢) [訓]まじわる まじえる まじる まざる まぜる かう かわす

2 入れかわる。かわるがわる。入れかえる。「交換・交互・交代・交番」

3 つきあう。つきあい。まじわり。「交際・交渉・交遊/外交・旧交・国交・社交・親交・絶交・断交」

[名のり]かた・とも・みち・よしみ

こう〔カウ〕【交】

こう【×亨】

こう【仰】

読み方:こう

⇒ぎょう

こう【侯】

こう【侯】

こう【×倖】

こう【候】

こう【候】

こう【光】

読み方:こう

[音]コウ(クヮウ)(呉)(漢) [訓]ひかる ひかり

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) 〈コウ〉

〈コウ〉

1 ひかる。ひかり。「光輝・光線・光明/眼光・月光・後光・採光・閃光(せんこう)・電光・日光・発光・夜光」

こう【公】

読み方:こう

[音]コウ(漢) ク(呉) [訓]おおやけ きみ

1 国や官にかかわること。おおやけ。「公営・公私・公式・公認・公務・公立/奉公・官公庁」

2 世間一般。「公演・公開・公害・公共・公衆・公然・公表・公論」

5 君主。また、貴人。大臣。「公子/王公・三公・乃公(だいこう)」

6 人を敬って呼ぶ語。「菅公(かんこう)・君公・尊公・尼公・老公・主人公」

[名のり]あきら・いさお・さと・たか・ただ・ただし・とおる・とも・なお・ひと・ひろ・まさ・ゆき

[難読]公孫樹(いちょう)・公達(きんだち)・公卿(くぎょう)・公家(くげ)・公方(くぼう)・公司(コンス)・公魚(わかさぎ)

こう【公】

ごう〔ガウ〕【剛/豪】

こう【功】

こう【功】

こう〔コフ〕【×劫】

読み方:こう

1 《(梵)kalpaの音写「劫波」の略。「ごう」とも》仏語。きわめて長い時間。古代インドにおける時間の単位のうち、最長のもの。

2 囲碁で、一目を双方で交互に取りうる状態。この場合、一方で取られたあと、すぐ他方で取り返すことのできない約束で一目を争う。

こう【効〔效〕】

読み方:こう

[音]コウ(カウ)(漢) [訓]きく

1 力を発揮した結果。ききめ。「効果・効率・効力/時効・失効・実効・奏効・発効・無効・薬効・有効」

2 (「傚(こう)」と通用)ならう。まねる。「効顰(こうひん)(=ひそみにならう)」

[名のり]いたる・かず・かた・すすむ・なり・のり

こう〔カウ〕【効】

こう【勾】

こう【厚】

こう【口】

読み方:こう

[音]コウ(漢) ク(呉) [訓]くち

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) 〈コウ〉

〈コウ〉

1 体の器官の一。くち。「口角・口腔(こうこう)/経口・虎口(ここう)・糊口(ここう)・閉口」

2 口で言う。口ぶり。ことば。「口外・口語・口実・口述・口吻(こうふん)/悪口・衆口・利口」

![[三]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02533.gif) 〈くち(ぐち)〉「口絵・口数・口癖/糸口・裏口・大口・小口・手口・出口・戸口・窓口・無口」

〈くち(ぐち)〉「口絵・口数・口癖/糸口・裏口・大口・小口・手口・出口・戸口・窓口・無口」

[名のり]あき・ひろ

こう【口】

こう【×叩】

こう【▽合】

読み方:こう

⇒ごう

こう【后】

読み方:こう

[音]コウ(漢) ゴ(呉) [訓]きさき

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) 〈コウ〉

〈コウ〉

1 君主。「后王」

2 きさき。「后妃/皇后(こうごう)・三后・母后・立后・皇太后(こうたいごう)」

![[二]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02532.gif) 〈ゴ〉うしろ。のち。「午后(ごご)」

〈ゴ〉うしろ。のち。「午后(ごご)」

[補説] ![[二]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02532.gif) は「後」と通用する。

は「後」と通用する。

こう【向】

読み方:こう

[音]コウ(カウ)(漢) キョウ(キャウ)(漢) [訓]むく むける むかう むこう さきに

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) 〈コウ〉

〈コウ〉

1 ある方にむかう。「向寒・向上・向日性/傾向・出向・転向・動向」

[名のり]ひさ・むか・むけ

こう【▽告】

読み方:こう

⇒こく

こう【×哄】

こう【喉】

こう【喉】

こう〔コフ〕【▽国▽府】

こう【坑】

こう〔カウ〕【坑】

こう【×垢】

こう【好】

読み方:こう

[音]コウ(カウ)(呉)(漢) [訓]このむ すく よい よしみ

4 よい。このましい。「好運・好機・好況・好調・好適・好転・好評・好人物・好都合/絶好・良好」

[名のり]すみ・たか・よし

こう〔カウ〕【好】

こう【孔】

こう【孝】

こう〔カウ〕【孝】

こう〔かう〕【▽守/長=官】

こう【×宏】

こう【×寇】

こう【▽岡】

こう【▽岬】

こう【×崗】

こう【工】

読み方:こう

[音]コウ(漢) ク(呉) [訓]たくみ

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) 〈コウ〉

〈コウ〉

1 物を作り出す仕事。巧みなわざ。「工員・工学・工業・工芸・工作・工事・工場・工程/加工・施工(しこう・せこう)・人工・着工」

![[二]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02532.gif) 〈ク〉

〈ク〉

[名のり]ただ・つとむ・のり

こう【工】

こう【巧】

こう〔カウ〕【巧】

こう【×巷】

こう【幸】

読み方:こう

[音]コウ(カウ)(漢) [訓]さいわい さち しあわせ みゆき

1 運がよい。さいわい。「幸運・幸甚・幸福/多幸・薄幸・不幸」

こう〔カウ〕【幸】

読み方:こう

さいわい。幸福。「—か不幸か誰もいない」

こう【広〔廣〕】

こう【×庚】

こう〔カウ〕【×庚】

こう【康】

読み方:こう

こう【×弘】

こう【後】

読み方:こう

⇒ご

こ・う〔こふ〕【恋う】

読み方:こう

[動ワ五(ハ四)]特定の相手に心ひかれて、その人を思い慕う。また、特別な人物や場所などを強く慕う。恋する。「亡き妻を—・う」「故郷を—・う」「昔を—・う」

[動ワ五(ハ四)]特定の相手に心ひかれて、その人を思い慕う。また、特別な人物や場所などを強く慕う。恋する。「亡き妻を—・う」「故郷を—・う」「昔を—・う」

[動ハ上二]《本来は、時間的、空間的、心理的に離れてしまった対象に思いが残り、それに心ひかれて嘆き悲しむ意。上代は助詞「に」をうけて、「…に恋う」の形で用いられた》

[動ハ上二]《本来は、時間的、空間的、心理的に離れてしまった対象に思いが残り、それに心ひかれて嘆き悲しむ意。上代は助詞「に」をうけて、「…に恋う」の形で用いられた》

1  に同じ。

に同じ。

「我が背子に—・ふれば苦し暇(いとま)あらば拾(ひり)ひて行かむ恋忘れ貝」〈万・九六四〉

「撫子(なでしこ)がその花にもが朝な朝(さ)な手に取り持ちて—・ひぬ日なけむ」〈万・四〇八〉

[補説] 古くは上二段であるが、中世末期ごろから「千々のあはれは妻こふ鹿の音」〈松の葉・三〉のように四段に活用する例が見られる。また、現代でも「この祖母を恋いる事を忘れて」〈三重吉・小鳥の巣〉のように上一段に活用する例がまれに見られる。

こう〔クワウ〕【×恍】

こう【恒〔恆〕】

読み方:こう

こう【×恰】

こう【×惶】

こう【慌】

こう【抗】

こう〔カウ〕【抗】

読み方:こう

[接頭]さからう、ふせぐの意を表す。「—癌(がん)剤」「—ヒスタミン」

こう【拘】

こう【控】

こう【×攷】

こう【攻】

読み方:こう

[常用漢字] [音]コウ(漢) [訓]せめる おさめる

1 せめる。「攻撃・攻守・攻勢/侵攻・進攻・先攻・速攻・反攻・猛攻・遠交近攻・難攻不落」

3 みがく。「攻玉」

[名のり]おさむ・よし

こう【×敲】

こう〔かう〕【×斯う】

読み方:こう

[副]《「か(斯)く」の音変化》

1 話し手の行動、または、聞き手よりも話し手に近い関係にある事物の状況をさす。このように。こんなふうに。「—書くのは誤りです」「—なったからには、覚悟しなければなるまい」

2 話し手が、いま述べたばかりの、または、すぐあとに述べる事柄をさす。「…と、—父は口癖のように言っています」「父の遺書には—書いてありました。『葬式無用』と」

3 (感動詞的に用いて)言葉に詰まったときなどに用いる。「何か—、気が晴れ晴れすることはないか」

こう【×昂】

読み方:こう

こう【×晃】

こう【×曠】

こう【更】

読み方:こう

[常用漢字] [音]コウ(カウ)(漢) [訓]さら ふける ふかす かえる かわる

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) 〈コウ〉

〈コウ〉

1 新しいものと入れかわる。入れかえる。「更改・更新・更迭/変更」

3 ふける。「深更」

[名のり]とお・とく・のぶ

こう〔カウ〕【更】

こう【校】

こう〔カウ〕【校】

こう【格/▽較】

読み方:こう

〈格〉⇒かく

〈較〉⇒かく

こう【▽桁】

読み方:こう

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) 〈けた〉

〈けた〉

こう【梗】

こう【構】

こう【江】

こう〔カウ〕【江】

こう【洪】

こう【×洸】

こう【×浩】

こう【港】

こう【溝】

こう【×滉】

こう〔カウ〕【×爻】

読み方:こう

易の卦(け)を組み立てる横の画。 を陽、

を陽、 を陰とする。

を陰とする。

こう【×狡】

こう【甲】

読み方:こう

[常用漢字] [音]コウ(カフ)(呉)(漢) カン(慣) [訓]きのえ よろい かぶと

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) 〈コウ〉

〈コウ〉

3 表面を覆う堅いもの。こうら・よろいなど。「甲殻・甲板(こうはん)・甲羅/亀甲(きっこう)・装甲」

![[二]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02532.gif) 〈カン〉

〈カン〉

![[三]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02533.gif) 〈かぶと〉「甲虫」

〈かぶと〉「甲虫」

[名のり]か・かつ・き・まさる

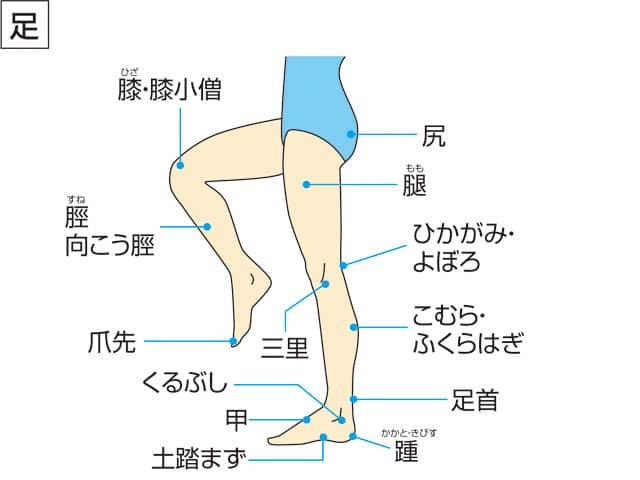

こう〔カフ〕【甲】

読み方:こう

1 よろい。かぶと。

2 カメやカニの体を覆う硬い殻状のもの。こうら。「亀の—より年の劫」

3 手や足のおもての面。手首から先の上側の部分(手の甲)と、足首から先の、地面に接しない部分(足の甲)。

6 複数の物や人を区別するときに、その名の代わりとして用いる語。「旧制高校の文科—類」

こう【皇】

こう〔カウ〕【×皎】

こう【×皐】

読み方:こう

[補説] 「皋」は異体字。

こう【×皓】

こう【硬】

読み方:こう

[名のり]かた

こう〔カウ〕【硬】

こう【稿】

こう〔カウ〕【稿】

こう【×糠】

こう【紅】

読み方:こう

[音]コウ(漢) ク(慣) グ(呉) [訓]べに くれない あか

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) 〈コウ〉

〈コウ〉

1 鮮やかな赤色。くれない。「紅顔・紅茶・紅潮・紅白・紅葉/暗紅・鮮紅・淡紅」

2 べに。「紅粉」

[名のり]いろ・くれ・もみ

こう【紅】

こう【×紘】

こう【絞】

こう【綱】

こう〔カウ〕【綱】

読み方:こう

[補説] 門と綱の間に亜門や上綱などの階級が置かれることがある。例えば、脊索動物門の脊椎動物亜門に属する顎口上綱は哺乳綱・鳥綱・爬虫綱・両生綱・条鰭綱(硬骨魚類の大部分)・軟骨魚綱などに分けられる。

こう【考】

こう〔カウ〕【考】

こう【耕】

こう【耗】

読み方:こう

⇒もう

こう【×肛】

こう【肯】

こう【×肴】

こう【×腔】

こう【×膏】

こう【×膠】

こう【興】

読み方:こう

[音]コウ(呉) キョウ(漢) [訓]おこる おこす

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) 〈コウ〉

〈コウ〉

1 勢いが盛んになる。おこる。おこす。「興起・興行・興業・興亡・興隆/再興・振興・新興・復興・勃興(ぼっこう)」

![[二]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02532.gif) 〈キョウ〉起こりたつ感情。おもしろみ。「興趣・興味/一興・感興・座興・即興・不興・遊興・余興」

〈キョウ〉起こりたつ感情。おもしろみ。「興趣・興味/一興・感興・座興・即興・不興・遊興・余興」

[名のり]おき・き・さかん・さき・とも・ふか・ふさ

こう【航】

こう【×苟】

こう【荒】

読み方:こう

[常用漢字] [音]コウ(クヮウ)(呉)(漢) [訓]あらい あれる あらす すさむ

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) 〈コウ〉

〈コウ〉

2 作物が実らないこと。不作。ききん。「荒年/救荒・凶荒・備荒」

6 国のはて。「八荒」

[名のり]あら・ら

こう【×薨】

こう【×薨】

こう【▽虹】

こう【行】

読み方:こう

[音]コウ(カウ)(漢) ギョウ(ギャウ)(呉) アン(唐) [訓]いく ゆく おこなう

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) 〈コウ〉

〈コウ〉

1 ゆく。ゆかせる。「行軍・行進/移行・運行・逆行・血行・徐行・進行・随行・直行・飛行・平行・夜行・連行」

3 おこなう。おこない。「行為・行使・行動/敢行・挙行・凶行・決行・現行・施行・実行・遂行・善行・素行・犯行・非行・品行・励行」

![[二]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02532.gif) 〈ギョウ〉

〈ギョウ〉

2 おこなう。おこない。「行事・行政/興行・知行・奉行(ぶぎょう)・乱行」

3 仏教の勤め・修練。「行者/苦行・勤行(ごんぎょう)・修行(しゅぎょう)・難行」

![[三]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02533.gif) 〈アン〉ゆく。旅をする。持ち歩く。「行火(あんか)・行脚(あんぎゃ)・行宮(あんぐう)・行灯(あんどん)」

〈アン〉ゆく。旅をする。持ち歩く。「行火(あんか)・行脚(あんぎゃ)・行宮(あんぐう)・行灯(あんどん)」

[名のり]あきら・たか・つら・のり・ひら・みち・もち・やす・ゆき

[難読]充行(あてがい)・宛行(あてがい)・行潦(にわたずみ)・流行(はやり)・三行半(みくだりはん)・行縢(むかばき)

こう〔カウ〕【行】

読み方:こう

[名]

[名]

1 どこかへ行くこと。旅。「—をともにする」「千里の—も一歩より起こる」

3 楽府(がふ)の一体。もとは楽曲の意。唐代以降は、長編の叙事詩的なものが多い。「琵琶—」

4 中国の隋・唐時代、営業を許された同種の商店が集中している区域。

こう【衡】

読み方:こう

[常用漢字] [音]コウ(カウ)(漢) [訓]はかり はかる

2 目方をはかる。また、適否をはかる。「衡量/銓衡(せんこう)」

4 横。「連衡」

[名のり]ちか・ひで・ひとし・ひら・ひろ・まもる

こ・う〔こふ〕【請う/乞う】

こう【講】

こう【講】

こう【貢】

こう【貢】

読み方:こう

こう【購】

こう【郊】

こう〔カウ〕【郊】

こう【酵】

こう【鉱〔鑛〕】

読み方:こう

[音]コウ(クヮウ)(呉)(漢) [訓]あらがね

1 精錬してない金属。有用物質を含む岩石。「鉱業・鉱山・鉱石・鉱物・鉱脈/原鉱・採鉱・探鉱・鉄鉱」

[補説] 「礦」は通用字。

[名のり]かね

こう【鋼】

こう〔カウ〕【鋼】

読み方:こう

焼き鍛えて強くした鉄。炭素を0.04〜2パーセント程度含む鉄。銑鉄から、平炉・転炉・アーク炉などによって脱炭して作る。炭素鋼。炭素のほかにニッケル・クロムなどを含むものは特殊鋼という。スチール。はがね。鋼鉄。

こう【×閤】

こう【降】

読み方:こう

[音]コウ(カウ)(漢) ゴウ(ガウ)(呉) [訓]おりる おろす ふる くだす くだる

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) 〈コウ〉

〈コウ〉

1 高い所からおりる。くだる。「降下・降壇/下降・滑降・昇降・乗降・沈降」

![[二]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02532.gif) 〈ゴウ〉仏教で、悪魔を負かして従える。「降伏(ごうぶく)・降魔」

〈ゴウ〉仏教で、悪魔を負かして従える。「降伏(ごうぶく)・降魔」

[難読]天降(あも)る

こう【項】

こう〔カウ〕【項】

読み方:こう

1 あるまとまりをもつ事柄をさらに細かく分類したものの、一つ一つ。また、それを記述した文章。項目。法律の箇条書きにおける条(じょう)の下位分類や、辞書の一つ一つの見出しとその解説文などにいう。「別の—で詳述する」「憲法第九条第二—」

2 予算や決算などで、款(かん)の下位に分けられる部分。項をさらに目(もく)・節(せつ)などに分ける。

3 数学の用語。

㋒比を構成する各量。

こう【香】

読み方:こう

[音]コウ(カウ)(呉) キョウ(キャウ)(漢) [訓]か かおり かおる かんばしい かぐわしい

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) 〈コウ〉

〈コウ〉

1 よいにおいがする。かおり。「香気・香水・香草・香味/薫香・芳香・余香」

2 よいにおいのするたきもの。「香華(こうげ)・香炉/焼香・線香・聞香・抹香」

[名のり]たか・よし

こう〔カウ〕【香】

読み方:こう

1 種々の香料を練り合わせたもの。練り香。また、香木。たきもの。「—をたく」

2 「香道」の略。

3 「香合わせ」の略。

5 織り色の名。縦糸は赤、横糸は黄、または縦糸・横糸ともに香色の織物。老人が着用。

8 薬味のこと。

こう【高】

読み方:こう

[音]コウ(カウ)(呉)(漢) [訓]たかい たか たかまる たかめる

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) 〈コウ〉

〈コウ〉

2 等級・程度・価値などがたかい。「高圧・高価・高級・高速・高度・高等」

4 けだかい。すぐれている。「高潔・高尚・高邁(こうまい)/孤高・崇高」

6 (「昂(こう)」の代用字)高く上がる。感情がたかぶる。「高進・高騰・高揚」

![[二]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02532.gif) 〈たか(だか)〉「高台・高値/権高・声高(こわだか)・石高(こくだか)・残高・割高」

〈たか(だか)〉「高台・高値/権高・声高(こわだか)・石高(こくだか)・残高・割高」

[名のり]あきら・うえ・かぎり・すけ・たけ・ほど

こう【×鴻】

読み方:こう

こう〔こふ〕【×鵠】

こう【黄】

公

功

科

講

コウ

国府

国府

甲

甲

甲

甲

甲

甲

甲

甲

神

コウ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/22 13:43 UTC 版)

コウ(こう、劫)は囲碁のルールの1つで、お互いが交互に相手の石を取り、無限に続きうる形。

実際には下記のようなルールによって、無限反復は禁止されている。

解説

黒が白△1子をアタリにしており、次に黒がaの地点に打てば白石を取れる。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

しかしその直後、今度は黒△1子がアタリとなっており、白がbの地点に打てば黒石を取り返せる。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

このように、アタリとなっている石を取ると逆にアタリが発生してすぐに相手に石を取られてしまうような状況では、両者がこの手を繰り返している限り永久に対局が終わらない。そのため、以下のような特別ルールを設けている。

- 対局者の一方がコウの一子を取った場合、もう一方は他の部分に一手打ち、相手がそれに受けたときに限り、コウの一子を取り返すことができる。すなわち、(盤面全体として)同じ形を繰り返してはならない。

手抜くことが出来ない部分に打って相手に受けさせる手のことを「コウダテ」といい、その部分のことを「コウ材」といい、その数によってコウ勝負が決まる。相手のコウダテを受けず(手抜き)、コウをツグまたはコウを作っている相手の石を取ることを「コウに勝つ」や「コウを解消する」と表現する。コウに勝つことを目指すか、コウを譲って他で得をするかは、全局的な形勢判断のもとに決める。

例えば下図では、左下でコウが発生している。黒がaの点に打てばこの一団は眼を持って生きとなるが、白がコウに勝てばこの一団は全滅する。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

黒が1にコウを取った場面。白は1の黒石をすぐには取り返せないため、2に「コウダテ」を打つ。ここで黒はコウダテに受けずaにヌけば左下の黒は生きだが、その代わり白にbへ連打され、右下が取られる。右下と左下どちらが大きいか、他に黒がもっと有効なコウ材をたくさん持っているかなどを考え合わせ、コウダテに受けるかコウを解消するかを決定する必要がある[1]。こうしたコウをめぐる駆け引きは難解であるため、「コウに強い人が碁にも強い」と言われ、コウに強くなることが棋力の向上にも繋がる[1]

プロ棋士の対局では複雑なコウ争いが発生し、囲碁の醍醐味ともなっている[2][3]。

死活をめぐるコウ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

星から小ゲイマにシマった形に、白が三々入りしてできる形。黒からならaにコウを取って、bに抜けば隅を取れる。白からならcに打ち抜けば隅を大きく生きられる。実戦ではこうしたコウを仕掛けるタイミングが重要になる。

攻め合いにおけるコウ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

白がaとコウを取ってbに打ち抜くか、黒がコウに勝ってcと白を打ち上げるかの生死を賭けたコウ。コウのついた攻め合いの場合、外ダメを先に詰めてから、最後にコウを取る手順が得になる場合が多い。

コウのいろいろ

ヨセコウ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

上図の場合、白からは、aにコウを取った後にbに打ち抜けばコウ勝ちだが、黒からは、白のコウダテに手を抜きcに詰めてからさらにdに打ち抜かねばならない。このように、一方が手を詰める必要のあるコウを「ヨセコウ」と呼ぶ。上の図は一手ヨセコウの例。黒がcにダメを詰めて、両者とも一手で解消できる状態になったコウは「本コウ」と呼ぶ。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

上図のような形は、白はコウを取った後でaに打ち抜けばコウを解消できるが、黒からはb、c、dに3手詰めて白石を抜かなければ勝てない。これは「二手ヨセコウ」となる。

三手以上のヨセコウもあるが、ヨセる側が三手以上手をかけている間に他で大きく得をされるため、差が大きすぎるとみなされる。このため「三手ヨセコウはコウにあらず」という格言もある。

両コウ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

上図のような場合、白がaに取ると黒はbに取り返すことができるため、どちらも全体が取られることがない。このため、双方ともセキ生きとして扱われる。両コウセキができると三コウの可能性が高くなる。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

こうした形の場合は白がaに取ると黒がbに取り返せるため、白から黒全体を取る手段はない。逆に黒はb、cと打てば白を取ることができ、白からはこれを防ぐ手段がないため、このまま白が取られという扱いになる。ただしこの場合、白は無限のコウ材を持つことになるため、他でコウが発生すると黒には大きな負担になる。「両コウ三年のわずらい」という格言はこれを指す。

三コウ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

盤上に同時に3箇所以上コウが発生した場合、この3箇所をお互いが順に打っていけば、永久に対局が終わらない。このような場合、両対局者が譲らない場合には「無勝負」とされ、打ち直しとなる。この3箇所のコウを三コウと呼ぶ。

左上は単独での三コウ。黒は全体がアタリなので1にコウを取ると、今度は白がアタリなので2に抜く。また黒がアタリなので3に取り返し、白が△の点にコウを取り……と繰り返し、両者が譲らない限り永遠に終わらない。

また右半分は、両コウがらみの三コウ。両者が右上の両コウをコウダテにして右下のコウを争うと、やはり無限に繰り返される。四コウなど、さらに多数のコウがからむケースも存在する。

二段コウ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

この形では黒はaに打ち抜けば勝ちだが、白からはまずbのコウに勝ってcに取り、ここでもコウを勝ち抜いてdに打ち上げて初めて勝ちとなる。こうしたケースを二段コウと呼ぶ。

三段コウ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

上図が三段コウと呼ばれる形。白からはeに抜けば勝ちだが、黒からはaのコウ、bのコウ、cのコウに勝ち、dに抜いてやっと解消できる形である。白は1手で解消できるが、黒は3手かけないと解消できないため、勝つことは難しい。

万年コウ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

この形ではaに白がツゲば全体がセキだが、黒から解消しようと思うとまずaに取り、次いでbに詰めて決死のコウを挑まねばならない。白は他のコウ材の具合によってはbに詰めて比較的負担の軽いコウに持ち込むこともでき、選択権は白が持つ。こうした形を「万年コウ」と呼ぶ。1928年の瀬越憲作・高橋重行戦で発生して紛糾した。

上図のまま終局した(どちらからもコウを仕掛けず、白がツグこともしなかった)場合は、このままセキと扱われる(日本囲碁規約の場合[4])。

循環コウ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

この図では、黒1のホウリコミに対し、白が3の点に抜くと黒5にコウを取られてアタリになってしまう。そこで白は2の点にホウリコミ返し、黒3の抜きに対して4に抜く。黒は5にコウを取ると、当初の黒白の立場が入れ替わった形になってしまっており、どちらかが譲らない限り無限にこの応酬が繰り返されることになる。この形を「循環コウ」と呼び、双方が譲らなければ無勝負となる。ただしこの形が実戦に生じた記録はなく、知名度も低いルールとなっている。

花見コウ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

この図は、白にとっては負けると隅の大石が死んでしまう、非常に負担が重いコウである。逆に黒からは負けても△の3子を取られるだけの小さな損害しかなく「花見気分で争えるような負担が軽いコウ」であるため、花見コウと呼ばれる。

半コウ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

上図aのコウは、コウを取り囲む石が白黒共に完全に生きているため、黒からも白からも2手かけて解消しても1目の価値があるだけである。1手あたり半目の価値であるため「半コウ」と呼ばれる。

その他のコウをめぐる用語

- 天下コウ - 盤面上どこにも引き替えとなるようなコウ材が存在しない、非常に大きなコウのこと。「天下利かずのコウ」の略。

- ソバコウ - コウを争っている石の近くに立てるコウダテのこと。例えば死活を争っているコウの際、包囲網を破ろうとするコウダテのような場合を指す。多くの場合、相手はそれに応じなければならない絶対のコウダテとなる。

- 損コウ - コウダテを打ち、相手が受けることによって自分が損をするようなコウダテのこと(たとえば、もともとセキであった所に自分からダメを詰め、取られに行くような手)。「損なコウ」ではなく「損なコウダテ」の意味で用いられる。どうしてもコウに勝ちたい時は損コウを打つしかないが、その分コウに勝つ価値は下がることになる。

- 無コウ - 手を抜かれても得をする手がない、無効なコウダテのこと。単語の中の「コウ」は「コウダテ」の意味で用いられている。

- コウ移し - 例えば黒がコウダテを打ち、白がそれに応じずコウを解消した後、黒がコウダテを打った場所に連打してコウが始まるような場合を指す。コウの場所が移るためこの名がある。

- コウ自慢 - コウダテが豊富にあり、コウが起これば有利に運べるという状態。

- コウ含み - コウになりうる場所があるが、すぐにはコウを仕掛けず、局面の展開を見ながら時期を伺う状態。

- 超コウ(スーパーコウ)ルール - 三コウなどの無勝負を避けるため、盤面全体の同形反復を禁止するルール。

コウに関する格言

- 初コウにコウなし - 一局の序盤でできるコウには、それに見合うコウ材が存在しないという格言。

- 三手ヨセコウはコウにあらず - ヨセコウでも、三手ヨセコウとなるとコウに勝つために払わねばならない犠牲が大きすぎ、ほとんどの場合争う価値がないことを指した格言。

- まずコウを取れ - コウができた場合、まず先に取っておけば相手は取り返すためにコウ材をひとつ余計に使う必要が出てくる。このためコウに勝てる確率が上がる、という格言。ただし攻め合いにおけるコウにおいてはこの限りでない(コウ付き攻め合い最後に取れ)。

コウをめぐる事件・エピソード

- 織田信長が寂光寺にて日海(本因坊算砂)と鹿塩利玄の勝負を観戦した折、三コウが現れ無勝負となった。ところがその夜本能寺の変が起き、信長は明智光秀に討ち取られた。このことから、以後三コウは不吉の前兆とされるようになった。この対局の棋譜は128手目までが残されており、三コウが出現したところまでの手順は残っていない。128手目では白を持っていた算砂が勝勢であったとするのが長年の形勢判断であり、故に有利な算砂が三コウによる無勝負を受け入れる理由がないため、後世の作り話であるとされてきた。2022年になり、プロ棋士の桑本晋平が棋譜を精査した結果、白の勝勢が決してはおらず、黒と白が最善を尽くした上でなお三コウへと至る手順が存在しうることを発表した。桑本は「根も葉もない話ではないかもしれない。もちろん真実だったほうが面白い」と語っている[5]。

- 三コウはルール上の珍形の中では最もよく出現し、プロの対局でも数十例が記録されている。趙治勲は三コウ・四コウ無勝負を4回経験している。

- 1928年秋の大手合で、瀬越憲作七段対高橋重行三段(二子)の対戦で万年コウが発生した。形勢は大差で瀬越が優勢であったが、高橋はコウをツイでセキにしようとせず終局まで頑張ったために問題が発生した。この件については侃々諤々の論争が起こり、大手合が中断するほどの騒動となったが、結局本因坊秀哉が「両勝ち」の判定をして収まった。この事件が契機となってルールの成文化が叫ばれるようになり、1949年に「日本棋院囲碁規約」が制定されることとなった。

- 1960年の第15期本因坊戦七番勝負第6局では、本因坊の高川秀格が無コウを打ち、挑戦者藤沢秀行がこれに気づかず受けてしまうというハプニングが起きた。これに気づいた藤沢は、まだ形勢は悪くなかったもののここから悪手を連発して敗れ、高川に本因坊9連覇を許すこととなった。

- かつては記録係にコウを取る番か聞くことは習慣として許容されており、ルールにも規定が無かった[6]。1980年の名人戦七番勝負第4局では、挑戦者の趙治勲がコウ立てをしたかどうかわからなくなり、記録係に「ボク、コウ取る番?」と確認し、記録係は「はい」と誤答してしまったため、趙はコウダテせずにコウを取り返してしまい問題となった[6]。この事件では立会人裁定で無勝負となり、これ以後記録係は対局者の質問に答えなくてよいとルールに定められた[6]。

- プロの対局の反則では、コウダテをせずにコウを取り返すケースが最も多い。タイトルマッチでは、1971年のプロ十傑戦で石田芳夫が梶原武雄との決勝五番勝負第3局で、また1997年の天元戦五番勝負第3局では、挑戦者の工藤紀夫がコウダテをせずにコウを取り返すという反則があった。

- 加藤正夫は、「碁にコウが無かったら、非常に味気のないものになるでしょう」と著書で語っている。

出典

- ^ a b “囲碁,棋聖戦,上達の指南”. 読売新聞 囲碁コラム. 2024年12月22日閲覧。

- ^ “棋聖戦第6局2日目、右上で難解なコウ争い続く…一力遼棋聖に井山裕太王座が挑戦”. 読売新聞オンライン (2024年3月1日). 2024年12月22日閲覧。

- ^ “囲碁名人リーグ 盤上碁石が埋め尽くす激戦 関九段が半目制し初白星:朝日新聞デジタル”. 朝日新聞デジタル (2024年2月20日). 2024年12月22日閲覧。

- ^ “Ⅲ 死活確認例 死活例12 「万年劫」”. 日本棋院. 2016年5月10日閲覧。

- ^ 囲碁史最大の謎 手順解明 本能寺の変 直前対局 大珍事「三コウ」発生 出雲の桑本 棋士囲碁新聞で発表、関心呼ぶ 山陽中央新報デジタル 2022年1月25日 2022年1月27日閲覧

- ^ a b c “[時代の証言者]囲碁と生きる 趙治勲<2>前代未聞の「無勝負」”. 読売新聞オンライン (2020年12月10日). 2023年12月11日閲覧。

参考図書

- 村島誼紀 『コウ辞典』誠文堂新光社

- 林海峰『コウの技法(最強囲碁塾)』河出書房新社

- マイケル・レドモンド『コウが1から10まで分かる本』毎日コミュニケーションズ

関連項目

コウ(柿本晃平:11)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/01 16:35 UTC 版)

「パワプロクンポケット12」の記事における「コウ(柿本晃平:11)」の解説

一流の腕を持つが面倒くさがり屋の戦士。とある過去を清算したいらしい。

※この「コウ(柿本晃平:11)」の解説は、「パワプロクンポケット12」の解説の一部です。

「コウ(柿本晃平:11)」を含む「パワプロクンポケット12」の記事については、「パワプロクンポケット12」の概要を参照ください。

仜

仜 |

|

傐

儣

儣 |

|

勂

勂 |

|

匟

叝

叝 |

|

吰

吰 |

|

咣

咣 |

|

唝

唝 |

|

嗊

嗊 |

|

嗥

嗥 |

|

堼

堽

墝

奟

妅

妅 |

|

姮

嫦

孝

岲

峇

峵

峵 |

|

崆

崤

崲

崲 |

|

巆

巟

巟 |

|

庨

彀

暠

棡

槹

汯

沟

洚

洚 |

|

洨

淏

渹

漖

澒

牼

玽

玽 |

|

珓

珩

瑝

璜

癀

皜

皝

瞌

矦

矦 |

|

硄

硄 |

|

硜

硡

硣

硤

碽

碽 |

|

磽

秏

秏 |

笱

箜

篌

絚

緪

練

縆

縆 |

|

罡

罡 |

翃

胱

芁

芁 |

|

茳

茳 |

|

莄

蔲

蘅

虠

虠 |

|

蚣

訇

誟

誟 |

|

郈

郜

郟

鄗

鄺

鈜

鉷

鍞

鍧

鍧 |

|

鐄

鑅

鑅 |

|

閌

閎

雊

骯

骾

鯁

鱇

鱇 |

|

鵁

鶊

黋

黋 |

|

「コウ」の例文・使い方・用例・文例

- センザンコウは堅い鱗でおおわれている。

- コウウチョウはほかの鳥の巣に卵を産む。

- 今しがた庭にショウジョウコウカンチョウがいた。

- アンコウは海の底深くに生息しています。

- 世代間のコウハウジング共同体

- センザンコウの皮膚は体重の5分の1を占めている。

- ジムは最初、コウイチが言った「エントリーシート」という言葉の意味が分からなかったが、コウイチが見本を見せてくれたのでそれが英語で「entry blank」を意味することが分かった。

- 1950年代には6000頭のヨウスコウカワ(揚子江河)イルカが川にいた。

- コウイカを食べたことはありますか?

- 私は天井にいるコウモリを見た。

- 私は天井にぶら下がったコウモリを見た。

- コウモリは鳥ですか?

- コウモリって私たちと同じ哺乳動物なのです。

- マッコウクジラは1000メートルの深さまで潜ることができる。

- チョウチンアンコウは海底にいる.

- 雄ショウジョウコウカンチョウ.

- 最後のカッコウの鳴き声が消えてあたり一帯は静まり返った.

- コウモリはたそがれになると飛び回る.

- カッコウのひなは他のひな鳥を巣から追い出してしまう.

- その洞窟(どうくつ)にはコウモリが生息している.

- >> 「コウ」を含む用語の索引

- コウのページへのリンク

![[四]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02534.gif) 〈べに〉「

〈べに〉「