おり‐もの【織物】

織物

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/26 23:05 UTC 版)

織物(おりもの)とは、糸を縦横に組み合わせて作った布地である。織物を作ること、あるいはその織り方や風合いを織り(おり)といい、完成した製品(織物)も技法や産地を冠して「〜織」(おり)というものが多い。漢字では伝統的に植物繊維による織物を「布」、絹織物を「帛」といい、両者をあわせた布帛(ふはく)も織物を指すことばである。また、織物は英語風にテキスタイルまたはテクスタイル(英語:textile)とも呼ばれる[注釈 1]。

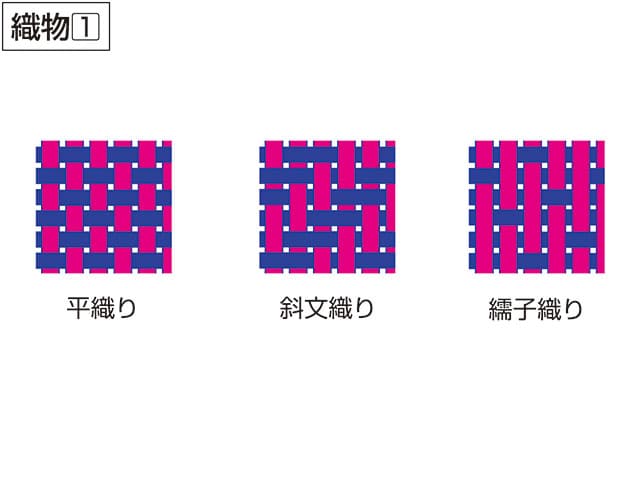

織物は一般的には織機で製作される。織機は「はた(機)」とも呼び、織機を使って織ることを機織り(はたおり)とも言う。織機の基本的な原理は、経糸(たていと)を張りその間に緯糸(よこいと)を通すもので、この通し方(織り方)と糸の素材や太さ等によって、布地の基本的な性格が決まる[2]。代表的な織り方には平織・綾織(斜文織)・繻子織の3種があり、これを「三原組織(さんげんそしき)」と呼び、更に絡み織(綟り織、もじりおり)を加えて四原組織とする場合もある[3]。これらの組織を複雑にしたり、使用する糸の色や太さ等を変えたり、あるいは多様な染色を施すことによって、複雑な染織品が生産される。

機織りは先史時代から行なわれ、織物は衣服や寝具、敷物、家具、さまざまな道具、日用品等に幅広く使われるほか、タペストリー等の芸術品としても製作されてきた。織物業の専門化や機織り技術の程度は文明や地域、時代によってかなり幅があるが、総論すれば、産業革命以前には、自家用の布は各家庭で織られる場合が多く、専門職人による高品質な織物は富裕層のほぼ独占するところであった。18世紀以降、イギリス・フランスを中心に織物産業の機械化が始まり、これが産業革命の一原動力となった。紡績技術の進歩や、牧羊・綿花栽培の集約化、そして19世紀に入って力織機が開発され、安定した品質の織物が大量生産されるようになった[4]。近年では商業的な織物生産は、コンピュータ制御のジャカード織機を使ったものが殆どとなっている。一方、人力で織機を動かす伝統的な織物生産も行われており、高い付加価値を持つ製品として流通したり、手芸の一つとして行われることもある。日本語において、手織り(ており)とはもともと工房ではなく自宅で織物を生産すること、またその製品を指していたが、明治時代に日本に力織機が導入されて以後は、このような人力で動かす織機(手織機)を用いて織ること、またその完成品も手織りと呼ばれるようになった[5]。

なお、織りはござや筵等を作る時にも用いられる技法であり、また日本語の「織り」にほぼ相当する英語の weave には籠などを編むことも含まれる。

織りの工程、素材、分類

織りの基本

織りの基本は、織機を用いて、経糸(たていと)と緯糸(よこいと)の2組の糸を直角に交差させることである。一般に経糸は平行に張られ、この時、経糸は綜絖(そうこう)によって、2つ以上のグループに分けられ、上下(絨毯等を織る縦型の織機(竪機)の場合は前後)に2つの面を作る。隣り合う経糸は基本的には違うグループに属する。綜絖を操作すると、経糸はグループ単位で上下(前後)に動き、2つの面の間に緯糸を通すための隙間(杼口)が空く。次いで、この開口部に緯糸を通す。その後、筬(おさ)やへら等によって緯糸を打ち込む。綜絖の操作と緯糸の通過、緯糸の打ち込みを繰り返すことで織物が織られていく。織物の幅は、手織機の場合、織手の手の届く幅(腕を広げた幅)に制約され、幅広の布を織るためには複数人の織手を必要とするが、飛び杼の発明以降は、広幅の布地を織ることが容易になった。また、手織りでは緯糸は杼(ひ)に直接巻き付けたり、小管に巻きつけた上で杼に収めて用いることが多いが、多くの色糸を用いる複雑な手織物、特に太い糸を使う敷物などでは杼を使わない場合もある。現代ではレピア織機やエアジェット織機等の無杼織機が高速の機織りを実現している。

経糸のグループ分けや上下させる順序によって、平織・綾織・繻子織等の異なる組織が作られる。平織は経糸と緯糸が1本おき(もしくは同数おき)に交差するのに対し、綾織は経糸と緯糸のいずれかが他方の上を1本、下を2〜3本通過することを繰り返し、経糸と緯糸の交差する組織点が斜めの文様を形成する。また繻子は、経糸か緯糸のいずれかがもっぱら表面に出るとともに、組織点が連続しないように計算された織り方である。一般的には平織より綾織、綾織より繻子が柔らかい反面、耐久性に劣る。途中で組織を変えて複雑な織文様を織り出すものもある。

素材

織物には伝統的には大麻や亜麻、葛、楮、木綿、バショウ等の植物繊維や、羊等の毛や蚕糸等の動物繊維が素材として利用されてきた。また、19世紀以降は、技術開発によりさまざまな化学繊維・合成繊維も利用されている。織物はこれらの原料繊維名を冠して、麻織物、綿織物、毛織物、絹織物等と分類されることもある。異なる繊維を使って布を作ることを「繊維の混用」というが、糸の段階で混ぜることを混紡(こんぼう)と呼び、縦糸と横糸を異なる繊維にして織ることを交織(こうしょく)と呼ぶ。日本などでは、部分的に金属箔を加工した金銀糸等を使用することもある。

また、経糸と緯糸の太さや密度、素材を変えることで、畝のある畝織(リップス織)や、経糸が見えず緯糸だけで絵画的な表現を行なうタペストリー等が作られる。糸の輪や毛羽を立てた織物はパイル織物と呼ばれる。

織りと染色

織物の大半は染色の行程を伴う。染色には大きく分けて、糸の段階で染める「先染め」と、織った後に染める「後染め」がある。

あらかじめ染められた様々な色の糸を使って縞や格子、あるいはより複雑な文様を織り出す技法は古くから一般的であり、現代でもたとえばチェック柄やタータン等として普及している。タペストリー等では緯糸を横幅いっぱいではなく一部の経糸だけにかけて文様を表現する。錦のように、複数の色糸を組にして1本の緯糸もしくは経糸として扱い、必要な色だけを表面に出すことによって文様を表現する手法もある。縫取織は文様の部分だけに必要な色糸を加えて複雑な多色の文様を表現する。近代にはジャカード織機の発明によって、多色糸で文様を表現した織物を工業的に大量生産することが可能となった。

また、先染めの中でも、事前に絞り染めした糸を使って文様を表現する織物は絣(イカット)と呼ばれる。

後染めには、布全体を染料に浸ける「浸染」や、筆や型紙等を用いて染料を摺りつける「捺染」等がある。浸染によって文様を表現するために絞り染めや板締めによる防染(夾纈)、蝋や糊を用いた防染等の技法がある。筆を使う捺染技法には友禅等があり、型紙を用いるものに更紗等がある。現代ではシルクスクリーンを用いたプリント地の大量生産が行われている。

織物技術の歴史

機織りは旧石器時代には行われていた証拠が発見されている。例えばチェコ・モラヴィア地方のドルニ・ベストニツェの遺跡では不明瞭なものながら織物の圧痕が見つかっている。新石器時代の遺物としては、トルコのチャタル・ヒュユク遺跡から紀元前7千年紀の織物が発見されている[6]。エジプトでも、紀元前5000年ごろと見られるファイユーム出土の亜麻織物の断片や[7]、紀元前3000年〜2000年の衣類等が発見されている[8]。ファイユームの断片では1cm四方あたり縦横に12本と9本の糸が使われている。またバダリ文化の遺跡等から織物工房を描いた皿等も発見されている。ナイル川流域では主にアマが繊維として使われた。

最初期の織機は経糸の端に錘を付けてぶら下げる竪機であったが、次第に技術が発達して、各地の文明において複雑な機構を持つ竪機や水平機が開発されたと考えられている。シュメールでも織物が織られていた[9]。イーストン聖書辞典 (1897) によれば、旧約聖書には古代の機織りについて数多くの言及がある。

機織りは非常に早くから行われてきた(Ex 35:35)。エジプト人が特にそれを得意とし(Isa 19:9; Ezek 27:7)、エジプトで発明されたとする者もいる。

荒地ではヘブライ人も織物を織った(Ex 26:1, 26:8; 28:4, 28:39; Lev 13:47)。その後、機織りは女性の仕事とされるようになった(2 Kings 23:7; Prov 31:13, 24)。聖書には織機そのものについては言及がないが、「機の杼」(Job 7:6)、「くぎと機」(Judg 16:14)、「機の緯線」(13, 14)、「機の巻棒」(1 Sam 17:7; 2 Sam 21:19) といった言葉が出てくる。

中国では紀元前3500年頃には絹織物の生産が行なわれていた。紀元前2700年頃の墳墓から精巧な染織品が発掘されている。養蚕は紀元前200年頃までに朝鮮半島や日本列島等に伝わったと考えられている。

イスラム世界での足踏み織機の発明

8世紀からのイスラーム黄金時代において、足でペダルを踏んで綜絖を操作する機構が発明された。この発明はシリア、イラン、東アフリカのイスラム圏で最初に見られ、1177年ごろまでにはアンダルスでさらに改良され、より強固な枠をより高い位置に設置するようになった[10]。足踏み式の発明によって、両手が自由になり、杼の操作が容易になった。

ヨーロッパでの織物産業の発達

ヨーロッパでは羊毛が主要な繊維原料で、その他亜麻やイラクサも用いられていたが、9世紀にはシシリアやスペインに木綿がもたらされた。12世紀、ノルマン人による南イタリア征服を通じて、木綿はヨーロッパ全域に広がった。また東方より進んだ絹織の技術が流入し、他の原料による織物の技術にも応用された。それまでヨーロッパでは原始的な縦糸錘竪機が主流であったが、10世紀から11世紀にイスラム圏から足踏み式の水平織機が入ってきた[10][11]。

中世後期になると、都市の発展と技術発展により、織物業の専門化が進み、織物の生産・販売はギルドが独占するようになった。専業化によって技能の改良・伝承が進み、より細い糸でより品質の高い織物が生産されるようになり、交易品として発展していった。特にフランドルのブルッヘなどでは大規模な織物製造業が発展し、このような機織りが盛んな都市では、織物業者のギルドが政治的にも経済的にも大きな力を発揮するようになっていった[11]。13世紀には、問屋制家内工業体制が成立した。織物商人は羊毛を購入して織手に前貸しし、決まった価格で織手から完成品を買い取ることで、織物産業を経済的に支配した(商業資本主義)[11]。イングランドのノリッジ等は毛織物商人によって栄えた[12]。この頃までに、足踏み式糸車の開発によって、糸の供給が潤沢になり、織物生産の速度が向上した[11]。

14世紀の百年戦争やペスト流行による人口減少を経て、16世紀のイングランドでは囲い込みや、都市のギルドの制約を受けない農村での集約的な毛織物生産が行われるようになり、工場制手工業へ移行した。大陸ヨーロッパでも、プロテスタントが織物業で成功し、高度な技術を持っていたが、フランスにおけるユグノー(プロテスタント)の迫害が深刻化し、17世紀後半には彼らがフランス国外に移住したため、イギリスやドイツでの毛織物や絹織物業が発展した[13]。大型の織機の操作は重労働で、専門職人は男性が占めるようになっていった[14]。

産業革命による大量生産の実現

1733年、ジョン・ケイの飛び杼の発明によって、幅広の織物の生産に助手が不要になり、生産性が大幅に向上した[15]。1761年にブリッジウォーター運河が開通すると、マンチェスターへの木綿運搬が増大し、豊富な水資源を背景に、水力を用いたジェニー紡績機やミュール紡績機等が開発され、紡績が機械化された。

1785年、イギリスのエドモンド・カートライトはドンカスターに織物工場を建てて、最初に織機の機械化に取り組み、1792年までの間に多くの特許を取得した。その功績により、エドモンドは1809年にイギリス議会から1万ポンドの褒賞を得ている[16]。1788年、兄のジョン・カートライトもレットフォードに革命工場(Revolution Mill、名誉革命100周年を記念した名称)を建設し、1791年、その織機をマンチェスターのグリムショー兄弟のノット工場(Knott Mill)にライセンスした(ただし翌年に全焼)。しかし、織機の機械化には時間がかかり、この頃のイギリスの織物産業を実際に支えていたのは、約25万人の織手であった[17]。

一方、フランスでは、1801年頃にジョゼフ・マリー・ジャカールによって、複雑な文様の織り出しを自動化したジャカード織機が発明された。パンチカードを使ったジャカード織機は画期的であったが、非常に複雑であったため、普及には年月を要した。

1805年頃からの20年間になって、ようやく実際的な力織機の開発が始まった。力織機等によって失業の危機にさらされると感じた職人が主導したラッダイト運動(機械破壊運動)等、反発も強かったが、様々な技術革新を経て、機織りは蒸気機関で駆動する工場生産へと変貌していった。1823年に綿織物業の歴史を記したリチャード・ゲストは次のように述べている。

1842年、ウィリアム・ケンワージーとジェームス・バローがランカシャー織機によって、織機の半自動化に成功した。また1843年には、単純な紋様を自動的に織り出せるドビー織機が登場し、広く普及した。金属・機械製造業の発達により、金属製の大型の織機が製造できるようになり、ランカシャー・アクリントンの ハワード・アンド・バロー社、マンチェスターのトゥイードルズ・アンド・スモーリー社、19世紀末には世界最大規模となったオールダムのプラット・ブラザーズ社等の織機製造社が急成長を遂げた。

マンチェスター周辺の綿織物業では、初期は紡績と機織りの工程が隣接していたが、次第に両者は分離し、 グレーター・マンチェスター周辺に、織物専門工場を抱えるいくつもの小さな工場町ができた。一方、毛織物、特に梳毛織物産業はウェスト・ヨークシャーで発達し、紡績と機織りが一体化した形で発展した。ウーステッドは縦横に梳毛糸を用いた織物で有名であり、またブラッドフォードも織物業で栄え、当時世界最大の絹織物工場リスター工場があった[19]。

北米大陸のニューイングランドでは、機織り技能を身につけた人々の移住により、ポータケットやローウェルといった地で織物産業が栄えた。

織子

職人本人の力をほとんど必要としない力織機の導入により、織物工場の労働には若い女性や少女が多く従事するようになった。一般的に、成人女性が機械を管理・操作し、少女たちは見習いとして雑用に従事しながら、機織りの技術を修得した[14]。劣悪な労働環境や児童労働が社会問題となり、イギリスでは工場法が制定され、たびたび強化された。また、1870年初等教育法によって初等教育が一部義務化すると、14歳までは、午前中は工場で働き、午後は学校で教育を受ける者も多くなった[20]。

各地の特徴的な染織

中東

中東各地では伝統的な手織りのペルシャ絨毯やキリムが重要な工芸品であり、イランのファールスやカーシャーンの絨毯織りの技術、アゼルバイジャン絨毯、ベドウィンの女性の織るアッ・サドゥ(アラブ首長国連邦)はユネスコの無形文化遺産に登録されている。その他、ケルマーンやアラークの製品がよく知られている。

南アジア

南アジアでは、伝統的に染織が発達しており、大航海時代には、南アジアの織物がヨーロッパや世界各地にもたらされ、各地の服飾や織物産業に大きく影響を与えた。現在でも手織・力織ともに重要な産業である。バングラデシュのジャムダニは精巧な綿織物で、その織り技術はユネスコの無形文化遺産に登録されている。

東南アジア

東南アジアでも、インドネシアのバティック(無形文化遺産)やイカットをはじめ、各地で特徴的な織物が産出されている。

東アジア

中国では紀元前3000年頃より高度な絹織物の技術が発達し、周辺国にも及んだ。「中国の養蚕・絹織物の職人芸術」やリー族の繊維技術もユネスコ無形文化遺産である。また苗族等の少数民族の織物も世界的に有名である。毛織物はチベット周辺の遊牧民による絨毯の製造が盛んである。中国以外では朝鮮毛綴があげられる。

北米南西部

北米南西部のプエブロ、ズニ、ユト等の部族は古くから木綿を染色した糸で織っていた。この地を最初に訪れたスペイン人らはナバホ織りの毛布について記している。スペインからナバホ・チュロ種の羊がもたらされると、毛織物も盛ん になった。18世紀以降、ナバホは特徴的な赤色の毛糸等を輸入して、さまざまな紋様の敷物等を織り、交易するようになった。

植民地時代のアメリカでは、植民地では原材料の生産を奨励し、工業化を抑制するというイギリスの植民地政策のもと、高度な織物産業の育成は阻害されていた。1699年羊毛法によって植民地からの羊毛や毛糸・毛織物の輸出や、植民地への羊毛製品・亜麻製品の輸入が厳しく制限されたため[21][22]、入植者は主に現地で産する羊毛、木綿、亜麻等で簡単な平織を織り、プリントや刺繍で装飾した。

アマゾン川流域

アマゾン熱帯雨林では、原住民がヤシの靭皮繊維を稠密に織った蚊帳またはテントを使っていた。ペルーのアマゾン川流域に住むウラリナ族は他にもヤシの繊維を使って、網、ハンモック、織物を織っていた。ウラリナ族の神話では織ることが全ての中心であり、創造神話では洪水後のウラリナ族再生に女性の織りに関する知識が重要な役割を演じている[23]。ヤシ繊維の布は埋葬の際に副葬品として入れられたが、同時に労働の対価や物々交換の基本として通貨のような役割を担っていた[24]。

アンデス文明

アンデス文明では複雑な紋様を表現する織物が発達した[25]。特にタキーレ島のケチュアの織物技術はユネスコ無形文化遺産に登録されている。

脚注

注釈

出典

- ^ "textile, adj. and n." OED Online. Oxford University Press, December 2014. Web. 16 March 2015.

- ^ Collier 1974, p. 92

- ^ 角山幸洋「織物」『日本大百科全書』。

- ^ 並木覚「力織機」『日本大百科全書』。

- ^ 「ており」『日本国語大辞典』。

- ^ “Centuries-old fabric found in Çatalhöyük”. hurriyet daily news. (2014年2月3日) 2014年2月7日閲覧。

- ^ “Woven linen”. University College London (2003年). 2015年3月19日閲覧。

- ^ “Items of ancient Egyptian dress”. University College London (2003年). 2015年3月19日閲覧。

- ^ [1]

- ^ a b Pacey, Arnold (1991), Technology in world civilization: a thousand-year history, MIT Press, pp. 40–1, ISBN 0262660725

- ^ a b c d Backer

- ^ George Unwin (editor) (1918年). “The estate of merchants, 1336-1365: IV - 1355-65”. Finance and trade under Edward III: The London lay subsidy of 1332. Institute of Historical Research. 2011年11月18日閲覧。

- ^ William Page (Editor) (1911年). “Industries: Silk-weaving”. A History of the County of Middlesex: Volume 2: General; Ashford, East Bedfont with Hatton, Feltham, Hampton with Hampton Wick, Hanworth, Laleham, Littleton. Institute of Historical Research. 2011年11月18日閲覧。

- ^ a b Freethy 2005, p. 62

- ^ Guest 1823, p. 8

- ^ W. English, The Textile Industry (1969), 89–97; W. H. Chaloner, People and Industries (1093), 45–54

- ^ Timmins

- ^ Guest 1823, p. 47-48

- ^ Bellerby 2005, p. 17

- ^ Freethy 2005, p. 86

- ^ "An Act for continuing severall Laws therein mentioned, and for explaining the Act intituled An Act to prevent the Exportation of Wooll out of the Kingdoms of Ireland and England into Forreigne Parts and for the Incouragement of the Woollen Manufactures in the Kingdom of England" Statutes of the Realm: volume 7: 1695-1701 (1820), pp. 600-02. URL: http://www.british-history.ac.uk/report.asp?compid=46972. Date accessed: 16 February 2007.

- ^ John A. Garraty; Mark C. Carnes (2000). “Chapter Three: America in the British Empire”. A Short History of the American Nation (8th ed.). Longman. ISBN 0-321-07098-4

- ^ Bartholomew Dean 2009 Urarina Society, Cosmology, and History in Peruvian Amazonia, Gainesville: University Press of Florida ISBN 978-0813033785 [2]

- ^ Bartholomew Dean. "Multiple Regimes of Value: Unequal Exchange and the Circulation of Urarina Palm-Fiber Wealth" Museum Anthropology February 1994, Vol. 18, No. 1, pp. 3–20 available online)(paid subscription).

- ^ David A. Scott, Pieter Meyers, ed (1994). Archaeometry of Pre-Columbian Sites and Artifacts: Proceedings of a Symposium Organized by the UCLA Institute of Archaeology and the Getty Conservation Institute, Los Angeles, California, March 23–27, 1992. Getty Publications. p. 8. ISBN 978-0-89236-249-3

参考文献

- Backer, Patricia (10 June 2005), “Technology in the Middle Ages, History of Technology”, Technology and Civilization (Tech 198) (San Jose, California, USA: San Jose State University) 2011年11月18日閲覧。

- Bellerby, Rachel (2005), Chasing the Sixpence: The lives of Bradford Mill Folk, Ayr: Fort Publishing Ltd, ISBN 0-9547431-8-0

- Collier, Ann M (1974), A Handbook of Textiles, Pergamon Press, pp. 258, ISBN 0-08-018057-4

- Dooley, William H. (1914), Project Gutenberg Textiles (Project Gutenberg ed.), Boston, USA: D.C. Heath and Co. 2011年10月30日閲覧。

- Freethy, Ron (2005), Memories of the Lancashire Cotton Mills, Aspects of Local History, Newbury, Berkshire: Countryside Books, ISBN 978-1-84674-104-3

- Guest, Richard (1823). A compendious history of the cotton-manufacture. Manchester: Author, Printed by Joseph Pratt, Chapel Walks 2011年11月23日閲覧。

- Geoffrey Timmins (1993), The last shift: the decline of handloom weaving in nineteenth-century Lancashire, Manchester University Press ND, ISBN 0-7190-3725-5

- この記事はパブリックドメインとなっている William H. Dooley の Textiles, Boston, D.C. Heath and Co., 1914 の文章を使っている。Project Gutenberg にてオンラインで入手可能。

関連項目

- 編物(織物と対比される)

- 藕絲織

- 縮絨 - 毛織物などを選択して不純物を取り除き、摩擦と圧力で縮ませる工程

- タフティング ‐ 布に羊毛を打ち付ける工程。タフティングガンという機械を用いる場合もある。

- 繊維強化プラスチック - 骨材としてガラス繊維や炭素繊維を糸のように使った織物シートが用いられる。

外部リンク

織物

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/27 23:41 UTC 版)

ペニダ島南部、タングラッド村を中心として、チュプックというペニダ独自の織物が作られている。チュプックは綿の織物で赤、黄、青、黒がメインの色として使われる。染料には植物が用いられ、赤色はヤエヤマアオキの根、黄色はウコン、青色は藍、黒色はククイから抽出される。チュプックは伝統的に神事の際に巻かれる布で、舞踊などでも使われている。

※この「織物」の解説は、「ペニダ島」の解説の一部です。

「織物」を含む「ペニダ島」の記事については、「ペニダ島」の概要を参照ください。

「織物」の例文・使い方・用例・文例

- 綿織物

- 織物

- その生地は綿織物です

- ディアマンテで飾った手作りの織物

- 波紋のある織物

- ぼこぼことした綿織物

- 織物は縫い目のあたりがひだになった。

- 丹精をこめてつくったこの美しい織物をごらんください。

- 彼らの主たる輸出品は織物であり、特に絹と木綿である。

- 私はその山に手を入れて柔らかい織物に触れた。

- 私たちは冬に毛織物を着る。

- 我々は絹織物を商っている。

- スコットランドは毛織物で有名だ。

- この織物を染めて欲しいのです。

- かわいい系の小娘が、デパートの織物コーナーに行き店員に尋ねた。

- あの店には織物類が置いてありますか。

- あの商人は絹織物を商う。

- 合成織物.

- 唐草模様を織り[縫い]込んだ絹織物.

- 織物を機械編みする.

織物と同じ種類の言葉

- >> 「織物」を含む用語の索引

- 織物のページへのリンク