小袿

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/03/10 06:05 UTC 版)

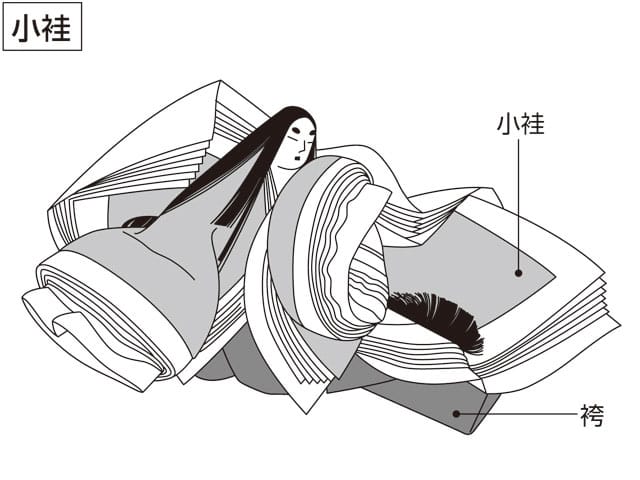

小袿(こうちき)は日本の衣服の1つ。貴族女子のなかでも特に高位の女性が着る上着。

概要

鎌倉時代中期の源氏物語の注釈書である『異本紫明抄』によると小袖ほどの丈(つまり身長すれすれくらい)で、三重(中倍のある)の仕立てで、裏には単文(ひとえもん。単衣につかうような菱文)の綾を用いるという。鶴岡八幡宮には鎌倉時代の遺品がある。この下に表着や打衣、重ね袿と単を着て、略礼装とした。

江戸時代には后妃や女官の略礼装、公家夫人の正装として使用された。鎌倉時代の物と異なり丈は裳唐衣の表着と同じくらいで、下に重ね袿を用いず(女御入内で清凉殿に参上の時には重ねたが、古い記録による再興で特殊な例)、単の上に直接着用した。単衣は略してもよい。武家では将軍の御台所や上流大名家の夫人など限られた女性が正月などの大儀に限り使用している。

現在のものは若い皇族女子の衣装で、中倍(なかべ)といって、裏地と表地の間に挟む布を付け加えた袿と同型で袿より大型のもの。裏は平絹で綾は用いない。本来は袿より小型であったのが、大型化したらしい。

材質

平安時代中期以降は絹を使用した。

外部リンク

- 平安娯楽館「嘉暮郷」>小袿 [リンク切れ]

小袿

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/06 06:08 UTC 版)

高貴な女性が私邸で着用する、羽織る上着である。表着より身丈や袖をやや短く仕立たもので、小袿と呼ばれた。高価な織物で仕立てることを慣例とし、少し改まった時には唐衣を略し、小袿を着用し準正装とした。 おめりに加えて裏地と表地の間に中陪(なかべ)という、別色の絹地を挟み込んで衿・袖口などが三重色の飾りとなる施しをした。

※この「小袿」の解説は、「袿」の解説の一部です。

「小袿」を含む「袿」の記事については、「袿」の概要を参照ください。

「小袿」の例文・使い方・用例・文例

- 小袿という衣服

小袿と同じ種類の言葉

- >> 「小袿」を含む用語の索引

- 小袿のページへのリンク