しょうわ‐てんのう〔セウワテンワウ〕【昭和天皇】

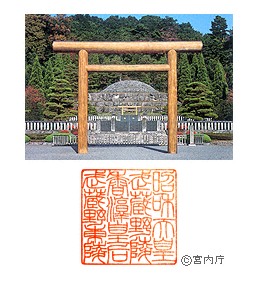

昭和天皇 武蔵野陵

(しょうわてんのう むさしののみささぎ)

昭和天皇

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/09/07 02:48 UTC 版)

| 昭和天皇 | |

|---|---|

昭和天皇の御真影(1956年)

|

|

|

|

|

| 即位礼 | 即位礼紫宸殿の儀 1928年(昭和3年)11月10日 於京都御所 |

| 大嘗祭 | 1928年(昭和3年) 11月14日・15日 於仙洞御所大嘗宮 |

| 元号 | 昭和: 1926年12月25日 - 1989年1月7日 |

| 内閣総理大臣 | |

| 先代 | 大正天皇 |

| 次代 | 明仁 |

|

|

|

| 天皇 | 大正天皇 |

| 内閣総理大臣 | |

|

|

|

| 誕生 | 1901年(明治34年)4月29日午後10時10分 日本東京府東京市赤坂区青山御所 日本東京府東京市赤坂区青山御所 |

| 崩御 | 1989年(昭和64年)1月7日午前6時33分 (87歳没)  日本東京都千代田区千代田吹上御所 日本東京都千代田区千代田吹上御所 |

| 大喪儀 | 葬場殿の儀 大喪の礼 1989年(平成元年)2月24日 於新宿御苑葬場殿 |

| 陵所 | 武蔵野陵 (東京都八王子市長房町) |

| 追号 | 昭和天皇(しょうわてんのう) 1989年(平成元年) 1月31日[1]追号勅定 |

| 諱 | 裕仁(ひろひと) 1901年(明治34年)5月5日命名 |

| 称号 | 迪宮(みちのみや) |

| 印 | 若竹(わかたけ) |

| 元服 | 1919年(大正8年)5月7日 |

| 父親 | 大正天皇 |

| 母親 | 貞明皇后 |

| 皇后 | 香淳皇后(良子女王) 1924年(大正13年)1月26日結婚 |

| 子女 | |

| 皇嗣 | 秩父宮雍仁親王[注釈 1] ↓ 皇太子明仁親王[注釈 2] |

| 皇居 | 宮城皇居 |

| 栄典 | 大勲位 |

| 学歴 | 学習院初等科卒業、東宮御学問所修了[2] |

| 副業 | 生物学者 |

| 親署 |  |

昭和天皇(しょうわてんのう、1901年〈明治34年〉4月29日 - 1989年〈昭和64年〉1月7日)は、日本の第124代天皇[注釈 3](在位: 1926年〈大正15年/昭和元年〉12月25日 - 1989年〈昭和64年〉1月7日)。諱は裕仁(ひろひと)、御称号は迪宮(みちのみや)[3]。お印は若竹(わかたけ)。1921年(大正10年)11月25日から1926年(大正15年/昭和元年)12月25日までの5年余りにわたって、父帝・大正天皇の健康状態の悪化により、摂政となり、自身の天皇即位まで務めた。現在、日本で最後に摂政に就任した人物である。60年余りの在位中に第二次世界大戦を挟み、大日本帝国憲法下の「統治権の総攬者」としての天皇と日本国憲法下の「象徴天皇」の両方を経験した唯一の天皇である[4]。

人物

1901年(明治34年)4月29日に皇太子嘉仁親王(当時、のちの大正天皇)と同妃節子(当時、のちの貞明皇后)の第1皇子として誕生する。弟に、秩父宮雍仁親王(淳宮雍仁親王)、高松宮宣仁親王(光宮宣仁親王)、三笠宮崇仁親王(澄宮崇仁親王)の3人がいる。少年期は学習院初等科(院長:乃木希典)に通学し、卒業後は東宮御学問所(総裁:東郷平八郎)で教育を受けた。

1916年(大正5年)に立太子。日本の皇太子として初めてイギリス王国やフランス共和国、ベルギー王国、イタリア王国などをお召艦で訪問した(皇太子裕仁親王の欧州訪問)。帰国後、父大正天皇の病気により摂政に就任(直近最後の摂政)。この他、外地にも行啓した(台湾行啓)。

1926年(大正15年/昭和元年)12月25日、大正天皇の崩御に伴い皇位継承、第124代天皇として践祚する。

大日本帝国憲法下において「國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬(第4条)」と規定された立憲君主たる地位にあった。歴史学者の多くは[誰?]、「戦前の昭和天皇は憲法上最高決定権を有していたものの、実際には政府が決定した方針を承認するのみだった」と指摘している[5]。

但し、憲法が通常想定する大臣による輔弼が機能し得ない緊急的例外的局面(二・二六事件における反乱軍鎮圧や、第二次世界大戦の日本の降伏における連合国に対するポツダム宣言受諾決定など[6])については、自ら天皇大権を行使した。

1945年(昭和20年)8月15日正午に、ラジオ放送でいわゆる「玉音放送」を行い国民に終戦を宣言した。1946年(昭和21年)1月1日には、いわゆる「人間宣言」(新日本建設ニ関スル詔書)を発して神格化を否定[5](それ以前については「現人神」参照)。占領期にはダグラス・マッカーサーとの会見などを通じて独自の政治的影響力を発揮した[6]。また、1946年(昭和21年)2月から1949年(昭和24年)まで全国各地を巡幸し、敗戦後の国民と接した(昭和天皇の戦後巡幸)。

1947年(昭和22年)5月3日に施行された日本国憲法では、「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴(第1条)」である天皇(象徴天皇制)であり「国政に関する権能を有しない(第4条)」とされている。また、昭和天皇は生物学研究者でもあり、『相模湾産後鰓類図譜』などを著した[5]。

1971年(昭和46年)には天皇として初めて欧州各国を訪問し、1975年(昭和50年)には同じく天皇として初めてアメリカ合衆国を訪問した(いずれの外国訪問にも香淳皇后を同伴)。

1989年(昭和64年)1月7日に崩御。これに伴い、第1皇男子の皇太子明仁親王が皇位を継承して第125代天皇に践祚した。

第26代継体天皇以降の明確な記録が残る歴代天皇の中で在位期間が最も長く(62年及び14日間)、在位中に崩御した天皇としては最高齢(宝算87)である[注釈 4]。 2019年(令和元年)の第126代天皇徳仁践祚(即位)時において、皇室典範に基づき皇位継承権を有する3名の親王(秋篠宮文仁親王、悠仁親王、常陸宮正仁親王[注釈 5])の「最も近い共通祖先」である(詳細は「皇位継承順位」を参照)。

生涯

幼少時代

1901年(明治34年)4月29日午後10時10分、東京府東京市赤坂区青山(現:東京都港区元赤坂)の青山御所(東宮御所)において、皇太子嘉仁親王(のちの大正天皇)と同妃節子(のちの貞明皇后)の第一男子(親王)として誕生した[8]。身長は1尺6寸8分(約51センチメートル)、体重800匁(3,000グラム)であった。明治天皇の初孫(内孫)であり、皇室典範の規定による「皇孫」の誕生であった[9]。

御七夜の5月5日、称号を「

- 「迪」は『書経』の「允迪厥徳謨明弼諧[注釈 7]」「恵迪吉従逆凶[注釈 8]」に取材した[11]。

- 「裕」は『易経』の「益徳之裕也[注釈 9]」、『詩経』の「此令兄弟綽綽有裕[注釈 10]」、『書経』の「好問則裕自用則小[注釈 11]」、『礼記』の「寛裕者仁之作也[注釈 12]」に取材した[11]。

同日には、宮中賢所・皇霊殿・神殿において「御命名祭典」が[12]、続いて豊明殿にて祝宴が催され、出席している皇族・大臣らが唱えた「万歳」が宮中祝宴において唱えられた初めての「万歳」と言われている[13][注釈 13]。

生後70日の7月7日、御養育掛となった枢密顧問官の川村純義(海軍中将伯爵)邸に預けられた[14]。御乳人として矢崎しげ、増田たまの両女が奉仕申し上げた[15]。 1904年(明治37年)11月9日、川村の死去を受け弟・淳宮(のちの秩父宮雍仁親王)とともに沼津御用邸に住居を移転した[16]。

1906年(明治39年)5月からは青山御所内に設けられた幼稚園に通い、1908年(明治41年)4月には学習院初等科に入学し、学習院院長の乃木希典陸軍大将に教育された。また、幼少時の養育係は清水しげ子と足立たか(当時、のち鈴木貫太郎夫人)が奉仕し、御遊戯のお相手として山階宮芳麿王殿下、千田貞清(千田男爵令孫)、久松貞謙(久松定詮伯爵令息)、稲葉直通(稲葉順通子爵令息)らが選ばれた[17]。

皇太子時代

1912年(明治45年)7月30日、祖父・明治天皇が崩御し、父・嘉仁親王が践祚したことに伴い、旧皇室典範の規定により皇太子となる[9]。大正と改元されたあとの同年(大正元年)9月9日、皇族身位令第17条の規定により満11歳で陸海軍少尉に任官し、近衛歩兵第1連隊附および第一艦隊附となった[18]。また、同日付で大勲位菊花大綬章を受章した[18]。

翌1913年(大正2年)3月、高輪東宮御所へ住居を移転する。1914年(大正3年)3月に学習院初等科を卒業し、翌4月から東郷平八郎総裁(海軍大将)の東宮御学問所に入る。東宮御学問所では、杉浦重剛(倫理)、白鳥庫吉(歴史)、石井国次・山崎直方(地理)、飯島忠夫(国漢)、和田猪三郎・服部広太郎(理科)、吉江琢児(数学)、澤田節蔵・土屋正直・山本信次郎(仏語)、壬生基義(馬術)ら、学者や軍人・官僚らが教育にあたった[19]。また、学習院時代からの学友5名が出仕して共に学んだ[19]。

1914年(大正3年)10月31日、満14歳で陸海軍中尉に昇任した[20]。1916年(大正5年)10月31日には満15歳で陸海軍大尉に昇任した[21]。さらに、同年11月3日に宮中賢所で立太子礼を行い、正式に皇太子となった[22]。

1918年(大正7年)1月、久邇宮邦彦王の第一女子・良子女王が皇太子妃に内定。ただし裕仁親王が自身の婚約を知ったのは翌年であり、翌々年になって儀礼的に面会したのみで、婚姻以前に良子女王と親しく会う機会は無かった[23]。

1919年(大正8年)4月29日に満18歳となる。当初は誕生日に成年式が執り行われる予定であった[24]が「都合により」延期された[25][注釈 14]。5月7日に成年式が執り行われ[26]、翌5月8日に大正天皇・貞明皇后主催の饗宴が催された[27]。また、帝国議会貴族院皇族議員となり、践祚まで約7年8か月間在任した[28]。

1920年(大正9年)10月に満19歳で陸海軍少佐に昇任した[29]。1921年(大正10年)2月10日、良子女王との婚約に変更無しと公表され、婚約を巡る騒動は決着した(宮中某重大事件)。同年2月28日、東宮御学問所修了式が行われる。大正天皇の病状悪化のなかで、同年3月3日から9月3日まで、軍艦「香取」でイギリスをはじめ、フランス、ベルギー、オランダ、イタリアの欧州5か国を歴訪した(皇太子裕仁親王の欧州訪問)。また往路で、沖縄に立ち寄ったのが、生涯唯一の同地訪問となった。英国訪問中の5月9日、イギリス国王ジョージ5世から「バス勲章」「ロイヤル・ヴィクトリア勲章」を授与され、「名誉陸軍大将(Honorary General)」に任命された[30]。

摂政時代

原敬暗殺事件に続き高橋是清内閣総理大臣(兼大蔵大臣)が組閣した1921年(大正10年)11月、皇太子は陸軍特別大演習の統監を代行した[31]。直後の11月25日、大正天皇の「久シキニ亘ル疾患」を理由に、満20歳(数え年21歳)で摂政に就任し[32]、以降は

当時は戦後処理の時期にあたり、1921年には太平洋に関する四国条約、1922年には支那に関する九国条約、山東懸案解決に関する条約、ワシントン海軍軍縮条約、日波通商航海条約に調印し[注釈 15]、台湾事業公債、関東州事業公債を創設した[注釈 16]。1923年(大正12年)4月には、戦艦「金剛」で台湾を視察する(台湾行啓)。

しかし、この頃若き摂政宮はビリヤードにはまっており、1922年(大正11年)11月23日の摂政就任後初の新嘗祭は松山にいたこともあり欠席した。この時、摂政宮は久松定謨の別邸でビリヤードをしていたという[34]。

1923年(大正12年)9月1日には関東大震災が発生し、同年9月15日に震災による惨状を乗馬で視察し、その状況を見て結婚を延期した。10月31日に22歳で陸海軍中佐に昇任した[35]。12月27日に虎ノ門附近で狙撃されるが命中せず命を取り留めた(虎ノ門事件)。

1924年(大正13年)1月7日、婚姻に先立って東宮職女官官制が制定され、大幅な規模縮小と習慣(源氏名、御所言葉等)が廃され、裕仁親王自身の主体的な意思により一夫一妻制の基盤が築かれた[36][37]。同年1月26日、良子女王と結婚した[38]。儀式は史上初の神道形式だった両親と同様の形式で執り行われた[36]。また、裕仁親王は結婚を機に口ひげを生やすようになった[39]。夫妻は2月24日に結婚式中「神宮ニ謁スルノ儀」として伊勢の神宮を参拝した[40]。さらに二人は新婚の夏を福島県耶麻郡猪苗代町の高松宮翁島別邸(現天鏡閣)で仲睦まじく過ごした[41]。西洋式の若い皇太子夫妻の姿は、文部省主導の生活改善運動を背景に、人々の憧れとなった[42]。

1925年(大正14年)4月、赤坂東宮仮御所内に生物学御学問所を設置。8月、戦艦「長門」で、高松宮宣仁親王と朝融王を伴い、当時は南半分が日本領だった樺太を視察した(樺太行啓)。9月に赤坂離宮内に「生物学御研究所」が設立され、学問所時代から服部広太郎に師事して本格的な研究を行い、ライフワークとなった[43]。10月31日に23歳で陸海軍大佐に昇任した。12月、第一皇女・照宮成子内親王(のちの盛厚王妃成子内親王→東久邇成子)が誕生した。

-

台湾総督府前で騎兵隊の出迎えを受ける(1923年撮影)

-

新婚の皇太子夫妻(1924年撮影、満23歳)

-

皇太子夫妻と照宮(1926年撮影、満25歳)

即位

1926年(大正15年)12月11日には日帰りで、そして13日からは泊りがけで、皇太子夫妻は葉山御用邸に行啓し、重篤となった大正天皇を見舞った[44]。そして12月25日午前1時25分、大正天皇が崩御した。

同日午前3時15分、掌典長が賢所で祭典(儀式)を行うとともに皇霊殿と神殿に奉告を行い、また同時刻に葉山御用邸で新天皇である第124代昭和天皇の「劔璽渡御ノ儀」が執り行われた[45]。同日「

なお、即位に伴い皇太子は空位となり、長弟の秩父宮雍仁親王が皇位継承順位第1位の皇嗣である状態が、7年後の1933年(昭和8年)12月23日の継宮明仁親王の誕生まで続いた。

1927年(昭和2年)2月7日に大正天皇の大喪を執り行った。同年6月、赤坂離宮内に水田を作り、田植えを行う[注釈 18]。同年9月10日、第二皇女・久宮祐子内親王が誕生した。同年11月9日に行われた愛知県名古屋市での名古屋地方特別大演習の際には、軍隊内差別について直訴された(北原二等卒直訴事件)。

1928年(昭和3年)1月17日、即位の礼と大嘗祭の期日が告示された[49]。同年3月8日、第二皇女の久宮祐子内親王が薨去。9月14日、赤坂離宮から宮城内へ、皇后と共に遷御(転居)した[50]。

天皇・皇后は、同年11月6日午前7時に宮城を発ち、鉄道で名古屋へ移動し同地に一泊した後、翌11月7日午後3時20分に京都皇宮へ到着した[51]。そして、予定通り11月10日、京都御所で即位礼「紫宸殿ノ儀」を挙行[52]。11月14日午後4時25分、天皇・皇后は京都皇宮を発ち、大嘗宮[注釈 19]頓宮に到着。14日から翌15日にかけ大嘗宮で「大嘗宮ノ儀」(大嘗祭)を挙行した後、15日午前3時52分に頓宮を発って京都皇宮へ還御した[53]。その後即位礼に関連する儀式として、同月21日に伊勢の神宮を[54]、23日に神武天皇陵を[55]、24日に仁孝天皇・孝明天皇陵を[56]、25日に明治天皇陵を[57]それぞれ親謁した。26日に京都を発って名古屋で一泊した後、27日に東京に還御した[58]。

1929年(昭和4年)4月26日、即位後初となる靖国神社の親拝[59]。同年9月30日、第三皇女・孝宮和子内親王(のちの鷹司和子)が誕生した。

1931年(昭和6年)3月7日、第四皇女・順宮厚子内親王(のちの池田厚子)が誕生する。1932年(昭和7年)1月8日、桜田門外を馬車で走行中に手榴弾を投げつけられる(桜田門事件)。

1933年(昭和8年)12月23日、自身の5人目の子にして待望の第一皇子(皇太子)・継宮明仁親王(のちの第125代天皇、現・上皇)が誕生し、国民から盛大に歓迎祝賀される。

1935年(昭和10年)4月、日本を公式訪問する満洲国皇帝の愛新覚羅溥儀(清朝最後の皇帝)を歓待した。4月6日、東京駅に到着した溥儀を自ら出迎えた[60]。赤坂離宮を溥儀の宿泊先とし、秩父宮と馬車に同乗させて宮城に招き入れ、鳳凰の間で天皇・皇后と会談した[60]。昭和天皇は、溥儀を宮殿の車寄せで出迎えて案内し、帰りも車寄せで見送った[60]。中華皇帝の末である溥儀にとって東夷の王にこのような扱いを受けることは極めて屈辱的であったと後に溥儀が回想している[61]。同日夜は、天皇・皇后と皇族・王公族らと会食を行った[60]。4月14日夜に再び別れの会食を催し、翌4月15日に溥儀は東京駅を発った[62]。同年11月28日、第二皇子・義宮正仁親王(のちの常陸宮)が誕生した。

日中戦争と第二次世界大戦

(1943年(昭和18年)4月29日 朝日新聞掲載)

1937年(昭和12年)11月30日、支那事変の勃発を受けて宮中に大本営を設置。1938年(昭和13年)1月11日、第1回御前会議で『支那事変処理根本方針』を決定する。1939年(昭和14年)3月2日、自身の末子になる第五皇女・清宮貴子内親王(のちの島津貴子)が誕生する。

1939年(昭和14年)には、ナチス・ドイツのポーランド侵攻によりヨーロッパで第二次世界大戦が勃発した。

満洲国皇帝溥儀が、1940年(昭和15年)6月26日から7月2日まで来日した際も、5年前同様に天皇自ら東京駅に出迎え[63]、会食を複数回行っている[63][64]。一方、同年5月にはナチスドイツはフランス、オランダ、ベルギー、ルクセンブルクに対する電撃戦を決行してこれら諸国を占領。さらに7月からは英独航空戦を開始した。英国がドイツの本土上陸危機を凌いだ直後の9月27日、日独伊三国同盟の締結により、日本は西欧諸国や米国との対立を深めることとなった(ABCD包囲網)。

1941年(昭和16年)9月5日、帝国国策遂行要領決定に際して首相の近衛文麿、海軍軍令部総長の永野修身、陸軍の杉山元が参内して昭和天皇に説明した際、「太平洋はもっと広いではないか」という有名な問答をして、強き言葉を以て杉山を叱責した[65]。1941年(昭和16年)9月6日、第6回御前会議の冒頭で、祖父帝明治天皇の御製(和歌)を引用したが、太平洋戦争開戦に至る決定を覆すことはできなかった(後述)。同年12月1日に第8回御前会議で対米英開戦を決定。

同年12月8日、マレー作戦と真珠湾攻撃が行われた後に、自身の名で『宣戦の詔書』を渙発することとなった[66]。ここに大東亜戦争(当時の閣議決定による呼称、現在の太平洋戦争と日中戦争の総称)に突入した。

1942年(昭和17年)12月11日に東京を出御し、伊勢神宮へ必勝祈願で行幸後、13日に還御した[67]。

1943年(昭和18年)1月8日、宮城吹上御苑内の御文庫に香淳皇后とともに移住した。同年5月31日に第10回御前会議において『大東亜政略指導大綱』を決定する。2年間ずっと皇居に身を隠していたと言われている。

1945年(昭和20年)3月10日、東京大空襲により、一夜で約10万人の死者を出すほど東京の下町地域は甚大な被害を受ける。この日、長女の盛厚王妃成子内親王が第1子の信彦王を防空壕で出産し、昭和天皇にとっての初孫が誕生した。その8日後の3月18日に昭和天皇は東京都内へ行幸し、罹災状況を視察した[68]。同年5月25日の空襲(山の手大空襲)では宮城に攻撃を受け、宮殿が炎上した。6月23日の沖縄戦組織的戦闘終結、8月6日の広島市への原子爆弾投下、8月8日のソ連対日参戦、8月9日の長崎市への原子爆弾投下を経て連合国によるポツダム宣言の受諾を決断し、8月10日の第14回御前会議では、重臣の賛否が同数で割れる中で、いわゆる「終戦の聖断」を披瀝した。8月14日の第15回御前会議でポツダム宣言の受諾を決定し、自身の名で『終戦の詔書』を渙発した[69](日本の降伏)。同日にはこれを自ら音読して録音し、翌8月15日にラジオ放送において自身の臣民に終戦を伝えた(玉音放送)。日本史上初めて、天皇の肉声が一般国民に伝えられた。この14から15日にかけての間、放送用に録音されたレコード(玉音盤)奪取を図って、受諾反対派の将校らによるクーデター未遂事件が発生した(宮城事件)。

昭和天皇は9月27日、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ/SCAP)を率いるダグラス・マッカーサーとの会見のため駐日アメリカ合衆国大使館を初めて訪問した(昭和天皇・マッカーサー会見)。11月12日に東京都を出御し、伊勢の神宮並びに神武天皇の畝傍山陵(現在の奈良県橿原市大久保町に所在)、祖父・明治天皇の伏見桃山陵(現在の京都府京都市伏見区桃山町古城山に所在)に親拝して終戦を奉告した後、同月15日に還御した[70]。同月17日には、同様に父・大正天皇の多摩陵(現在の東京都八王子市長房町に所在)にも親拝した[71]。

「象徴天皇」として

戦後、昭和天皇は1946年(昭和21年)1月1日の年頭詔書(いわゆる人間宣言)を渙発[72]。「天皇ヲ以テ現御神トシ、日本国民ヲ以テ他ノ民族ニ優越セル民族ニシテ、延テ世界ヲ支配スベキ運命ヲ有ス」ことを「架空ノ概念」として否定した上で、国民の団結に期待し、新日本建設への希望を述べた[72]。

同年2月19日、戦災地復興視察のため神奈川県川崎市、横浜市(鶴見、横浜)へ行幸[73]。天皇自身の発案により[74]、以後1954年(昭和29年)8月まで全国各地(米国統治下の沖縄を除く、全46都道府県)を巡幸した(昭和天皇の戦後巡幸)。行幸に際しては、奉迎する国民に対して食事など、生活に関連した数多くの質問をし、「あ、そう」等の返答が話題となる(後述)。

1946年(昭和21年)11月3日、昭和天皇は大日本帝国憲法第73条の規定により同憲法を改正することを示す裁可とその公布文である上諭により日本国憲法を公布した。

1947年(昭和22年)5月3日、日本国憲法及び皇室典範が施行され、天皇は「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」(第1条)と位置づけられた。同年6月23日、第1回国会(特別会)の開会式に出席し、勅語で初めて一人称に「わたくし(私)」を用いる[75]。同年10月14日付で、形式上は自発的な意思により伏見宮系皇族である11宮家51名が臣籍降下(皇籍離脱)し、10月18日に天皇・皇后、皇太后に対する朝見の儀[76]の後、別離の夕食会が行われた[77]。

1952年(昭和27年)4月28日に日本国との平和条約(サンフランシスコ講和条約)が発効した。同年5月3日に皇居外苑で挙行された主権回復記念式典で「あえて自らを励まして、負荷の重きにたえんこと期す」と述べ、占領期間中に話題に上った「天皇退位説」を否定した[78]。また同年には、伊勢神宮と初代・神武天皇の畝傍山陵、祖父である明治天皇の伏見桃山陵にそれぞれ親拝し、「日本の国家主権回復」を奉告した。10月16日、初めて天皇・皇后が揃って靖国神社に親拝した。

1964年(昭和39年)10月の東京五輪開会式、及び、1972年(昭和47年)2月の札幌五輪開会式では、オリンピック憲章によって開催国の国家元首が行うと定められている開会宣言を行った。

1969年(昭和44年)1月2日に皇居新宮殿にて1963年(昭和38年)以来の皇居一般参賀が行われた。長和殿のバルコニーに立った際、奥崎謙三(暴行の現行犯で逮捕)からパチンコ玉で狙われた。昭和天皇は負傷こそなかったものの、これを機に、長和殿のバルコニーに防弾ガラスが設置されることになった。

1971年(昭和46年)、昭和天皇は香淳皇后とともに日本航空の特別機でイギリス、オランダなどヨーロッパ各国を歴訪し[79]、1975年(昭和50年)に香淳皇后とともにアメリカ合衆国を初訪問した。帰国後の10月31日には、日本記者クラブ主催で皇居「石橋の間」で史上初の正式な記者会見が行われた[80]。

1973年(昭和48年)5月26日、認証式のため参内した防衛庁長官(現在の防衛大臣職に相当)増原惠吉が内奏時の会話の内容を漏らし、「天皇の政治利用」と批判された。最終的に増原長官は、わずか3日後の5月29日に辞任することとなった(増原内奏問題)。

1976年(昭和51年)には、「天皇陛下御在位五十年記念事業」として立川飛行場跡地(東京都立川市)に「国営昭和記念公園」設置が決まった(開園は1983年)。11月10日に日本武道館で天皇陛下御在位五十年記念式典が挙行され、同日に記念切手が発行。また12月23日より(当時の皇太子明仁親王の誕生日)記念硬貨が発行され、発行枚数は7000万枚に上った。

1981年(昭和56年)、昭和天皇は80歳になるのを機に、新年一般参賀にて初めて「お言葉」を述べ、以後恒例となった[注釈 20]。同年2月24日、来日したローマ教皇ヨハネ・パウロ2世と会見した。

1985年(昭和60年)7月12日、第108代後水尾天皇と並び歴代最高齢に達した際、自らの意向により祝賀行事などは行われなかったが、側近らによるお祝いで、好物の鰻重[82]を食べたという。

1986年(昭和61年)4月29日、両国国技館で天皇陛下御在位六十年記念式典が挙行され[注釈 21]、第26代継体天皇以降の歴代天皇で在位最長を記録した。

晩年

1987年(昭和62年)4月29日、昭和天皇は86歳での天皇誕生日(旧:天長節)の祝宴会食中に、嘔吐症状で中座した[注釈 22]。8月以降になり那須御用邸での吐瀉の繰り返しや、腹部の膨満感を訴えるようになり、体重が減少するなど体調不良が顕著になった。検査の結果、十二指腸から小腸の辺りに通過障害が見られ、「腸閉塞」と判明した。食物を腸へ通過させるバイパス手術を受ける必要性があるため、9月22日に宮内庁病院で森岡恭彦(東京大学医学部附属病院院長)執刀により、歴代天皇で初めての開腹手術(十二指腸空腸吻合術)を受けた。

昭和天皇の最期を看取った侍医長の高木顯が後年に明らかになったこととして、事前の精密検査などの推察から侍医団は通過障害の要因である狭窄ががんによるものとほぼ考えられていたという[84]。実際に高木が手術に立ち会った際、執刀の段階で膵臓にがんを発症している事が判明し、膵臓は約2倍近く鶏卵大にまで膨れ上がっていたとされる。病気の原因は判明したが、今回は通過障害の改善手術を目的としていたため、がんの部分の切除は行われなかった。昭和天皇に対してがん告知(インフォームド・コンセント)を行うかについては、富田朝彦宮内庁長官、徳川義寛侍従長、高木侍医長、執刀医の森岡教授の四者間で議論となったものの、「高齢の陛下に告知してご負担と不安感を抱かせても何の利益もない」として、昭和天皇にはがんであることを秘すことに決定したとされる[85]。

記者会見では病名は「慢性膵臓炎」と発表された(後述)。しかし、朝日新聞が9月24日夕刊一面で「天皇陛下 ご重体」「すい臓部に「がん」 お気持ちを考え公表せず」とする記事を出稿し、共同通信も続いたことで、富田宮内庁長官は報道を否定し、これに抗議している[86]。

その後、手術の際にアメリカを公式訪問していた皇太子(現:上皇明仁)夫妻の帰国とともに、皇太子夫妻には昭和天皇ががんに罹患している事を告知している。この時点で侍医団による治療方針も伝えられ「がんをすべて除去することは不可能であり、放射線療法や抗がん剤によってがん組織を叩くことはできるが、正常細胞も一緒にたたかれて体力を弱め、食欲が落ちてしまう可能性がある。医療が原因となる医原性の病気を極力避けるため、副作用のある治療法は取らず、積極的な治療を避けて、陛下に苦痛がないように長寿を全うしていただく」と告知された。皇太子は「すべて侍医にお任せするので、よろしくお願いします」と侍医団に治療を一任したとされる[87]。

昭和天皇はその後、12月には公務に復帰し、回復したかに見えた。

1988年(昭和63年)になると昭和天皇の体重はさらに激減し、8月15日の全国戦没者追悼式を最後に天皇としての公式行事出席を休止した。9月8日、那須御用邸から帰京する際に、原宿駅側部乗降場(皇室専用ホーム)ほかで映されたのが最後の公の姿となった。

9月18日には大相撲9月場所で天覧相撲が予定されていたが、高熱が続くため急遽中止となった。その翌19日の午後10時頃、大量吐血により救急車が出動、緊急輸血が始まった。以後は上部消化管からの断続的出血に伴う吐血・下血を繰り返し、さらに胆道系炎症に閉塞性黄疸、尿毒症を併発し、一進一退の状態となった。報道各社は数か月間「天皇陛下ご重体」の報道を続けた。同年末の段階で既に意識はなく、輸血や輸液を受ける状態で生命を維持しており、崩御までの間に輸血量は30,000ccを超えていたとされ、事実上終末期の状態であった[88]。

1989年(昭和64年)1月7日4時頃に血圧の低下から危篤状態に陥り、同日午前6時33分、昭和天皇は皇居吹上御所において宝算87歳をもって崩御した。崩御を看取ったのは皇太子夫妻(現:上皇明仁・上皇后美智子)、常陸宮夫妻(常陸宮正仁親王・正仁親王妃華子)、時の内閣総理大臣であった竹下登と侍医団であった[89]。同日朝、剣璽等承継の儀を経て、皇太子明仁が第125代天皇に践祚した。元号法に基づき「元号を改める政令 (昭和六十四年政令第一号)」により、同日、政府により新元号「平成」が発表・公布されて翌8日に改元、昭和は幕を閉じることとなった。

同年2月24日、新宿御苑において日本国憲法および皇室典範の下で初めての大喪の礼が行われ、武蔵野陵に埋葬された。愛用の品100点あまりが副葬品としてともに納められたとされる[90]。

年譜

- 1901年(明治34年)4月29日午後10時10分、父親の皇太子嘉仁親王(のちの大正天皇)と母親の皇太子妃節子(のちの貞明皇后)との間に第一子・第一皇男子として、青山の東宮御所に誕生。

- 1908年(明治41年)、学習院初等科に入学。

- 1912年(大正元年)7月30日、祖父・明治天皇崩御、父・大正天皇の践祚に伴い皇太子となる。

- 1914年(大正3年)3月、学習院初等科を卒業。

- 1916年(大正5年)11月3日、立太子礼[22]。

- 1919年(大正8年)5月7日、成年式。

- 1921年(大正10年)3月3日から9月3日、ヨーロッパ諸国を歴訪する。

- 1923年(大正12年)12月27日、虎ノ門事件発生。

- 1924年(大正13年)1月26日、久邇宮邦彦王第一女子の良子女王と成婚[38]。

- 1926年(大正15年)12月25日、父・大正天皇の崩御を受け葉山御用邸において剣璽渡御の儀を行い、大日本帝国憲法および旧皇室典範の規定に基づき、践祚して第124代天皇となる。

- 1928年(昭和3年)11月10日、京都御所にて即位の大礼を行う。

- 1932年(昭和7年)1月8日、桜田門事件発生。

- 1935年(昭和10年)、天皇機関説事件発生。

- 1937年(昭和12年)11月30日、支那事変の勃発を受け宮中に大本営を設置。

- 1941年(昭和16年)9月6日、第6回御前会議で異例の発言を行い、明治天皇の和歌を引用。

- 1945年(昭和20年)8月10日、第14回御前会議でポツダム宣言受諾の「終戦の聖断」を披瀝

- 1946年(昭和21年)1月1日、『新日本建設に関する詔書』(いわゆる人間宣言)を渙発する。

- 1947年(昭和22年)5月3日、日本国憲法施行により象徴天皇となる。

- 1964年(昭和39年)10月10日、東京五輪開会式において開会宣言を行う。

- 1971年(昭和46年)9月27日より、米国を経由し、欧州諸国を訪問(香淳皇后同伴)。

- 1972年(昭和47年)2月3日、札幌五輪開会式において開会宣言を行う。

- 1973年(昭和48年)5月、増原内奏問題発生。

- 1975年(昭和50年)9月30日から10月14日、アメリカ合衆国を訪問(香淳皇后同伴)。

- 10月31日、訪米からの帰国に際し、香淳皇后と共に史上初の記者会見を受ける。

- 1981年(昭和56年)1月2日、新年一般参賀において、参集した国民に対して初めて「お言葉」を述べる。

- 1987年(昭和62年)9月22日、歴代天皇で初めて開腹手術を受ける。

- 1988年(昭和63年)8月15日、日本武道館での「全国戦没者追悼式」に単独出席、これが公の場への最後の親覧となる。

- 1989年(昭和64年)

- 崩御後

- 1989年(平成元年)

- 2014年(平成26年)8月21日、昭和天皇の言動を公式記録した「昭和天皇実録」を宮内庁が24年かけて完成させ、天皇明仁(当時)及び皇后美智子(当時)に奉呈した。本文60冊、目次・凡例1冊の計61冊で構成され、9月中旬に同庁が全ての内容を公表したのち、2015年(平成27年)から5年計画で全巻が公刊される[91]。

系譜

| 昭和天皇の系譜 |

|---|

| 昭和天皇 | 父: 大正天皇 |

祖父: 明治天皇 |

曽祖父: 孝明天皇 |

| 曽祖母: 中山慶子 |

|||

| 祖母: 柳原愛子 |

曽祖父: 柳原光愛 |

||

| 曽祖母: 長谷川歌野 |

|||

| 母: 貞明皇后 |

祖父: 九条道孝 |

曽祖父: 九条尚忠 |

|

| 曽祖母: 菅山 |

|||

| 祖母: 野間幾子 |

曽祖父: 野間頼興[92] |

||

| 曽祖母: 不詳 |

系図

昭和天皇一家。

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 122 明治天皇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 123 大正天皇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

| 124 昭和天皇 |

|

秩父宮雍仁親王 |

|

高松宮宣仁親王 |

|

三笠宮崇仁親王 | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||

| 125 上皇 |

|

常陸宮正仁親王 |

|

寬仁親王 |

|

桂宮宜仁親王 |

|

高円宮憲仁親王 | |||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| 126 今上天皇 |

|

秋篠宮文仁親王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

悠仁親王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

皇子女

香淳皇后(良子女王)との間に2男5女の7人の皇子女をもうけた。うち夭折した第2皇女子(第2子)を除き、2男4女の6人が成人した。

| 御称号及び 諱・身位 |

読み | 生年月日 | 没年月日 | 続柄 | 備考 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

照宮成子内親王 | てるのみやしげこ | 1925年(大正14年)12月6日 | 1961年(昭和36年) 7月23日(満35歳没) |

第1皇女子 (第1子) |

盛厚王(東久邇宮家)と結婚後、 盛厚王妃成子内親王となる。 戦後の皇籍離脱後は、 東久邇成子(姓読み:ひがしくに)となる。 子女:3男2女(5人)。 |

|

久宮祐子内親王 | ひさのみや さちこ |

1927年(昭和2年) | 1928年(昭和3年) 3月8日(満0歳没) |

第2皇女子 (第2子) |

久宮祐子内親王、夭折。 子女:無し。 |

|

孝宮和子内親王 | たかのみや かずこ |

1929年(昭和4年) | 1989年(平成元年) 5月26日(満59歳没) |

第3皇女子 (第3子) |

鷹司平通と結婚 皇籍離脱後、鷹司和子(姓読み:たかつかさ)となる。 (皇室典範第12条[93]の規定による) 子女:無し、養子:1男(1人)。 |

|

順宮厚子内親王 | よりのみや あつこ |

1931年(昭和6年) | 存命中(94歳) | 第4皇女子 (第4子) |

池田隆政と結婚 皇籍離脱後、池田厚子(姓読み:いけだ)となる。 (皇室典範第12条[93]の規定による) 子女:無し、養子:1男(1人)。 |

|

継宮明仁親王 | つぐのみや あきひと |

1933年(昭和8年) 12月23日 |

存命中(91歳) | 第1皇男子 (第5子) |

正田美智子(姓読み:しょうだ)と結婚 (→皇太子妃→皇后→上皇后) 明仁(第125代天皇) 1989年(昭和64年)1月7日: 父である昭和天皇の崩御に伴い、 即位(皇位継承:践祚)。 2019年(平成31年)4月30日に退位(譲位)、 2019年(令和元年)5月1日 - 。 |

|

義宮正仁親王 | よしのみや まさひと |

1935年(昭和10年) | 存命中(89歳) | 第2皇男子 (第6子) |

津軽華子(姓読み:つがる)と結婚 (→正仁親王妃華子)。 常陸宮正仁親王(常陸宮当主) 皇位継承順位第3位[注釈 24]。 子女:無し。 |

|

清宮貴子内親王 | すがのみや たかこ |

1939年(昭和14年) | 存命中(86歳) | 第5皇女子 (第7子) |

島津久永と結婚 皇籍離脱後、島津貴子(姓読み:しまづ)となる。 (皇室典範第12条[93]の規定による) 子女:1男(1人)。 |

主な出来事

乃木希典による教育

- 乃木の薫陶

1912年(明治45年)7月30日の祖父・明治天皇が崩御。同年9月13日の大喪当日に陸軍大将・乃木希典は、夫人乃木静子と共に自宅で殉死し波紋を呼んだ。晩年の乃木は学習院院長を務め、少年時代の迪宮裕仁親王(のちの昭和天皇)にも影響を与えた。乃木は直接的な言葉よりも「暗示」や「感化」によって、迪宮に将来の天皇としての自覚を持たせようと試みたとされる[94]。

乃木の「雨の日も(馬車を使わずに)外套を着て徒歩で登校するように」という質実剛健の教えは迪宮に深い感銘を与え、天皇になったあとも記者会見の中で度々紹介している[95][96][97]。このように、複数回個人名を挙げたことは、極めて異例であった[98]。

鈴木たか(足立たか)の回想によれば、実際に青山御所から四谷の初等科まで徒歩で通学し、また継ぎ接ぎした衣服を着用することもあった[99][100]。鈴木孝によれば、側近が「乃木大将の拝謁」を報告した際には「院長閣下と申し上げなきゃいけない」と注意したという[101]。

一方で乃木は、皇位継承者たる迪宮は常に最上位でなければならないという考えのもと、弟宮たちとは明確に区別した。また乃木の指示で、迪宮ら三親王も出席する学習院の朝礼の際には教育勅語の暗唱に続いて、生徒たちに「最高の望みは何か」と問い、「天皇陛下のために死ぬこと」と唱和させた[102]。また乃木は月に数度、院長室に迪宮を招いて皇孫としての心得や軍人時代の経験などを語り聞かせていた[103]。

- 乃木の殉死

1912年(大正元年)9月11日(9日、10日[104]など他説あり)、参内した乃木は皇太子となった裕仁親王に勉学上の注意とともに、自ら写本した『中朝事実』を与えた[99]。乃木の「これからは皇太子として、くれぐれも御勉学に励まれるように」との訓戒に対し、そのただならぬ様子に皇太子は「院長閣下はどこかに行かれるのですか?」と質問したという。

9月13日大喪当日の乃木夫妻の殉死は、翌14日朝に皇太子と2人の弟宮たちには、養育掛長だった丸尾錦作から知らされ、その辞世の歌も接し涙を流した[105][106]。丸尾によると、皇太子はこの時、涙ながらに「乃木院長が死なれた」「ああ、残念である」とつぶやいた[107]。

乃木が与えた『中朝事実』が、のちに三種の神器を重要視する考え方に影響を与えたとの意見もある[108]。

宮中某重大事件

1918年(大正7年)の春、久邇宮邦彦王を父に持ち、最後の薩摩藩主・島津忠義の七女・俔子を母に持つ、久邇宮家の長女・良子女王(香淳皇后)が皇太子妃に内定し、翌1919年(大正8年)6月に正式に婚約が成立した。

しかし11月、元老・山縣有朋が「良子女王の家系(島津家)に色盲遺伝がある」として婚約破棄を進言した。山縣は、西園寺公望や首相の原敬と連携して久邇宮家に婚約辞退を迫ったが、長州閥の領袖である山縣が薩摩閥の進出に危惧を抱いて起こした陰謀であるとして、民間の論客・右翼から非難されることとなった。当初は辞退やむなしの意向だった久邇宮家は態度を硬化させ、最終的には裕仁親王本人の意思が尊重され、1921年(大正10年)2月10日に宮内省から「婚約に変更なし」と発表された。

事件の責任を取って宮内大臣中村雄次郎が辞任し、山縣も枢密院議長など全官職の辞職願を提出した。しかし、同年5月に山縣の辞表は詔を以て却下された。この事件に関して、山縣はその後一言も語らなかったという。翌年2月1日、山縣は失意のうちに病没した。

関東大震災と婚礼の儀の延期

1923年(大正12年)9月1日発生の関東大震災では、霞関離宮(現:国会前庭部)が修理中だったため、箱根(震災で大きな被害を受けた)に避暑も兼ね行啓する予定だったが、当時の首相・加藤友三郎が急逝し、政治空白が発生したため、東京の宮城(皇居)に留まり命拾いをした。1973年(昭和48年)9月に昭和天皇は当時を振り返り、記者懇談で「加藤が守ってくれた」と語っている[109]。

地震における東京各地の惨状を視察した皇太子裕仁親王(当時摂政)は大変心を痛め、自らの婚礼の儀について「民心が落ち着いたころを見定め、年を改めて行うのがふさわしい」という意向を示して翌年1月に延期した。

後年、1981年(昭和56年)9月の取材で、昭和天皇は関東大震災について「惨憺たる様子に対して、非常に感慨無量でありました」と述懐している[110]。また、同会見では、甚大な被害に加え、皇族にも死者が出た[注釈 25]ことから、9月1日を「慎みの日」としていることを明かしている[111]。

田中義一首相を叱責、内閣総辞職

1928年(昭和3年)6月4日に起きた張作霖爆殺事件(満洲某重大事件)の責任者処分に関して、内閣総理大臣の田中義一は「責任者を厳正に処罰する」と昭和天皇に約束したが、軍や閣内の反対もあって処罰しなかったとき、昭和天皇は「それでは、前の話と違うではないか」と田中の食言を激しく叱責した。その結果、田中内閣は総辞職したとされる(田中首相は、その後間もなく死去した)。

田中内閣時には、若い昭和天皇が政治の教育係ともいえる内大臣・牧野伸顕の指導のもと、選挙目当てでの内務省の人事異動への注意など積極的な政治関与を見せていた。そのため、軍人や右翼・国粋主義者の間では、この事件が牧野らの「陰謀」によるもので、意志の強くない天皇がこれに引きずられたとのイメージが広がった。昭和天皇の政治への意気込みは空回りしたばかりか、権威の揺らぎすら生じさせることとなった。この事件で 昭和天皇は「その後の政治的関与について、慎重になった」という。

なお『昭和天皇独白録』には、「『辞表を出してはどうか』と昭和天皇が田中義一首相に内閣総辞職を迫った」という記述があるが、当時の一次史料(『牧野伸顕日記』など)を照らし合わせると、そこまで踏み込んだ発言はなかった可能性もある。

昭和天皇が積極的な政治関与を行った理由について、伊藤之雄は「牧野の影響の下で天皇が理想化された明治天皇のイメージ(憲政下における明治天皇の実態とは異なる)を抱き親政を志向したため」と、原武史は「地方視察や即位後続発した直訴へ接した体験の影響による」とそれぞれ論じている。

「天皇機関説」事件

1935年(昭和10年)、美濃部達吉の憲法学説である天皇機関説が政治問題化した天皇機関説事件について、時の当事者たる昭和天皇自身は侍従武官長・本庄繁に「美濃部説の通りではないか。自分は天皇機関説でよい」と言った。昭和天皇が帝王学を受けた頃には憲法学の通説であり、昭和天皇自身、「美濃部は忠臣である」と述べていた。ただ、機関説事件や一連の「国体明徴」運動をめぐって昭和天皇が具体的な行動をとった形跡はない。機関説に関しての述懐を、昭和天皇の自由主義的な性格の証左とする意見の一方、美濃部擁護に動かなかったことを君主の非政治性へのこだわりとする見解もある。

二・二六事件

1936年(昭和11年)2月26日に起きた陸軍皇道派青年将校らによる二・二六事件の際、侍従武官長・本庄繁陸軍大将が青年将校たちに同情的な進言を行ったところ、昭和天皇は怒りもあらわに「朕が股肱の老臣を殺りくす、此の如き兇暴の将校等の精神に於て何ら恕す(許す)べきものありや(あるというのか)」「老臣を悉く倒すは、朕の首を真綿で締むるに等しき行為」と述べ、「朕自ら近衛師団を率ゐこれが鎮圧に当らん」と発言したとされる[112]。

このことは「君臨すれども統治せず」の立憲君主の立場を忠実に採っていた天皇が、政府機能の麻痺に直面して、初めて自らの意思を述べたともいえる。この天皇の意向は明確に軍首脳に伝わり、決起部隊を反乱軍として事態を解決しようとする動きが強まり、紆余曲折を経て解決へと向かった。

このときの発言について、1945年(昭和20年)大戦の終戦決定での、いわゆる“聖断”と合わせ、後年「立憲君主としての立場(一線)を超えた行為だった」「あのときはまだ若かったから」と語ったといわれている。この事件との関連は不明ながら、1944年(昭和19年)に長男継宮明仁親王が満10歳になり、「皇族身位令」の規定に基づき陸海軍少尉に任官することになった折には、父親たる自身の意思により、任官を取り止めさせている。また明仁親王の教育係として、帝国陸軍の軍人を就けることを、特に拒否している。

なお2019年にNHKスペシャル取材班により発見された海軍軍令部の極秘資料によれば、海軍は事件前から2・26事件の予兆を把握しており、事件発生直後に天皇の下に駆け付けた皇族で軍令部総長の伏見宮博恭王を通じ、海軍が天皇の命により天皇側の重要な戦力として事件の初期から反乱軍を牽制するように動いていたことが明らかになっている[113]。

太平洋戦争(第二次世界大戦)

開戦

1941年(昭和16年)9月6日、第6回御前会議で、対英米蘭戦は回避不可能なものとして決定された。

御前会議ではあくまでも発言しないことが通例となっていた昭和天皇はこの席で敢えて発言をし、37年前の1904年(明治37年)に自身の祖父たる明治天皇が日露戦争開戦の際に詠んだ御製を引用した。

「四方の海 みなはらからと 思ふ世に など波風の 立ちさわぐらむ」

四方の海(にある国々)は 皆兄弟姉妹/同胞と 思う世に なぜ波風が 立ち騒ぐのだろう

昭和天皇は晩年、1985年(昭和60年)の天皇誕生日に際する取材に対し、引用した理由について、議題の第一が開戦、第二が平和であったことに対し「私は、平和努力というものが第一義になることを望んでいた」と述べた[114]。また『宣戦の詔書』中の「豈朕カ志ナラムヤ(豈に朕が志ならむや)」の一文は天皇本人が書き入れたといわれる。[要出典]

また、内大臣木戸幸一によれば、同年秋、天皇はローマ教皇との親善を図るよう木戸や東条英機に命じ、時局収拾のためにローマ教皇庁と接触を図らせようとした[115]。昭和天皇自身も、このことを認めている[115][111]。

対米開戦直前の1941年(昭和16年)12月6日、アメリカ合衆国大統領フランクリン・ルーズベルトより直接、昭和天皇宛に「平和を志向し関係改善を目指す」という親電が送られていた[116]。

しかし、この親電が東京電信局に届いたのが真珠湾攻撃の15時間半前であった。国家の命運を決めるようなこの最重要文書が、電信局で10時間も阻止されてしまう。 元大日本帝国陸軍参謀本部通信課戸村盛男が「もう今さら親電を届けてもかえって現場が混乱をきたす。従って御親電は10時間以上遅らせることにした。それで陛下(昭和天皇)も決心を変更されずに済むし、敵を急襲することができると考えた」とのちに証言している。こうして、親電が肝心の昭和天皇の手元に届いたのは真珠湾攻撃のわずか20分前であった。[要出典]

一方、同親電は開戦前には届いておらず、つまり自由勝手に遅らせられていたのであり、それだけ軍閥の力が国政全般に影響を及ぼしていたのだとする資料もある[117]。

『昭和天皇独白録』などから、上記のような行為にも示されている通り、昭和天皇自身は「開戦には、消極的であった」といわれている。しかし、1941年(昭和16年)11月には、昭和天皇が「開戦に前向きな決意」を示していたことを、百武三郎侍従長が日記に記している[118]。『昭和天皇独白録』はのちの敗戦後の占領軍(GHQ/SCAP)に対する弁明としての色彩が強いとする吉田裕らの指摘もある。対米英開戦後の1941年(昭和16年)12月25日には「自国日本軍の勝利」を確信して、「平和克復後は南洋を見たし、日本の領土となる処なれば支障なからむ」と語ったと小倉庫次の日記に記されている。

日本共産党中央委員長も務めた田中清玄がのちに転向して「天皇制(皇室)護持」を強く主張する「尊皇家」になった。敗戦後間もない1945年(昭和20年)12月21日、宮内省(のちの一時期宮内府、現在の宮内庁)から特別に招かれた昭和天皇との直接会見時の最後に、「他になにか申したいことがあるか?」と聞かれ、田中は「昭和16年12月8日の開戦には、陛下は反対でいらっしゃった。どうしてあれをお止めになれなかったのですか?」と問い質した。それに対して昭和天皇は「私は立憲君主であって、専制君主ではない。臣下が決議したことを拒むことはできない。憲法の規定もそうだ」と回答している。[要出典]

戦争指導

開戦後から戦争中期の1943年(昭和18年)中盤にかけては、日本はアメリカ本土攻撃やインド洋作戦を含めて各地で攻勢をかけ、昭和天皇は各地の戦況を淡々と質問していた。この点で昭和天皇の記憶力が高いと思われ、実際にいくつか指示などもしている。 有名なものとして日本軍が大敗したミッドウェー海戦では敵の待ち伏せ攻撃を予測し、過去の例を出し敵の待ち伏せ攻撃に注意するよう指示したが、前線に指示は届かず結果待ち伏せ攻撃を受けて敗北を喫した例がある。[要検証]

また、昭和天皇はときに軍部の戦略について発言することもあった。太平洋戦争時の大本営において、当時ポルトガル領であったティモール島東部占領の計画が持ち上がった(ティモール問題)。これは、同島を占領してオーストラリアを爆撃範囲に収めようとするものであった。しかし、御前会議で昭和天皇はこの計画に反対した。そのときの理由が、「アゾレス諸島のことがある」というものであった。これは、もしティモール島攻撃によって中立国ポルトガルが連合国側として参戦した場合、イギリスやアメリカの輸送船がアゾレス諸島とイベリア半島との間を通過することが容易となりイギリスの持久戦が長引くうえに、ドイツ軍や日本軍の潜水艦による同諸島周辺の航行が困難になるため、かえって戦況が不利になると判断したのである。この意見は御前会議でそのまま通り、1942年から1943年末にかけて行われたオーストラリアへの空襲は別の基地を使って行われた。しかし1943年には、ポルトガルの承認を受けてイギリスはアゾレス諸島の基地を占拠し、その後アゾレス諸島は連合国軍によって使用されている。

太平洋戦争のほぼ全期間にあたる1941年9月から1945年3月まで侍従武官として仕えた陸軍軍人坪島文雄は、『服務の参考』『服務上乃参考』と題した日記をつけており、国立国会図書館憲政資料室で2022年5月27日から研究者に公開されている[119]。この日記によると、「一部ノ敵」と思っているうちに有力部隊や飛行場が進出してくることがあるので「油断ナキ様注意セシムヘシ」(1943年1月3日)と求めたほか、同年2月3日には兵士の糧食について熱帯での保存性はどうかと尋ねている[119]。

和平に向けて

昭和天皇は1941年(昭和16年)10月13日には開戦の覚悟を固めていたとされ、同時に戦争終結のための手段としてローマ法王庁との親善関係を樹立する必要があることを木戸幸一に語っている[120]。 天皇は同じく開戦直前の11月2日にも東条英機首相に「ローマ法王を通じた時局収拾の検討」を提案していた[120]。

シンガポールが陥落するなど日本軍が破竹の勢いで進撃していた1942年(昭和17年)の2月14日にも天皇は東条英機首相にローマ法王庁への外交使節派遣について再び下問している[121]。

戦局の日本不利が明らかになっていた1944年には終戦を見据えた発言が漏れるようになった。同年3月27日の参謀本部次長の戦況報告に対して「頑張リ通セハ何トカナルト言フカ如ク聞ユル。勿論頑張ルコトニ不同意ハ無イカ、国ヲ最後ノドタンバ迄追込ムコトハ、戦後ノ国力回復ヲ困難ニスヘシ」と語った[119]。

『昭和天皇実録』によると、昭和天皇が終戦の意向を最初に示したのは1944年(昭和19年)9月26日で、側近の木戸幸一内大臣に対し、「武装解除又は戦争責任者問題を除外して和平を実現できざるや、領土は如何でもよい」などと述べている[122]。

日本が連合国に対して劣勢となっていた1945年(昭和20年)1月6日、連合国軍がルソン島上陸の準備をしているとの報を受けて(フィリピンの戦い (1944-1945年))、昭和天皇は木戸幸一に重臣の意見を聞くことを求めた。このとき、木戸は陸軍・梅津美治郎参謀総長および海軍・及川古志郎軍令部総長と閣僚(当時小磯内閣、小磯國昭首相)の召集を勧めている[注釈 26]。 準備は木戸が行い、軍部を刺激しないように秘密裏に行われた。表向きは重臣が天機を奉伺するという名目であった[注釈 27]。

その中で特筆すべきものとしては、2月14日に行われた近衛元首相の上奏がある。近衛は「敗戦必至である」として、「和平の妨害、敗戦に伴う共産主義革命を防ぐために、軍内の革新派の一味を粛清すべきだ」と提案している。昭和天皇は「近衛の言う通りの人事ができない」ことを指摘しており、近衛の策は実行されなかった[124][125]。

フィリピンの戦いから硫黄島の戦い、沖縄戦にかけて、日本陸海軍は航空機による米艦船への体当たり攻撃(神風特別攻撃隊)を繰り返し実施。沖縄戦直前の1945年3月7日、ニュース映画で特攻隊員が寄せ書きする場面を見た昭和天皇について、坪島侍従武官は「聖上(天皇)御涙ヲヌグワセラレタリ」と記している[119]。

沖縄戦での日本軍による組織的戦闘の終了について報告を受けた2日後の1945年6月22日には、鈴木貫太郎首相、東郷茂徳外相、阿南惟幾陸相、米内光政海相、梅津美治郎参謀総長、豊田副武軍令部総長を呼んで懇談会を開き、戦争の終結についても速やかに具体的研究を遂げるよう求め、初めて軍の最高幹部に戦争終結の意思を表明した[122](『昭和天皇実録』より)。

その後、日本の降伏を求めるポツダム宣言が1945年7月27日に日本に通達された。広島市への原子爆弾投下2日後の1945年8月8日に、東郷茂徳外相に対し「なるべく速やかに戦争を終結」させたい旨を述べている[126]。

その翌日、長崎市にも原子爆弾が投下される直前の1945年8月9日午前9時37分に、ソ連対日参戦との報告を受けると、18分後の午前9時55分に木戸幸一内大臣を呼び、鈴木貫太郎首相と戦争終結に向けて「十分に懇談」するよう指示を出した[127]。これを受け鈴木首相は、同日午前10時30分開催の最高戦争指導会議(御前会議)でポツダム宣言受諾の可否を決めたいと答えた[127]。

連合国によるポツダム宣言受諾決議案について長時間議論したが結論が出なかったため、首相・鈴木貫太郎の判断により天皇の判断(御聖断)を仰ぐことになった[注釈 28]。昭和天皇は8月10日午前0時3分から始まった最後の御前会議でポツダム宣言受諾の意思を表明し[127][128]、8月15日正午、自身が音読し録音された「終戦の詔書(大東亜戦争終結ノ詔書)」がラジオを通じて玉音放送として放送され、終戦となった。

のちに昭和天皇は侍従長の藤田尚徳に対して「誰の責任にも触れず、権限も侵さないで、自由に私の意見を述べ得る機会を初めて与えられたのだ。だから、私は予て考えていた所信を述べて、戦争をやめさせたのである」「私と肝胆相照らした鈴木であったからこそ、このことが出来たのだと思っている」と述べている[129][130][131]。

なお、昭和天皇がポツダム宣言の受諾を決意した時期は、ソ連の対日参戦時、広島・長崎への原爆投下時など諸説あったが、『昭和天皇実録』に記載されている一連の和平実現を巡る経緯に対し、歴史学者の伊藤之雄は「ソ連参戦がポツダム宣言受諾を最終的に決意する原因だったことが改めて読み取れる」と述べている[127]。これに対し、歴史学者の土田宏成は「昭和天皇が終戦を決断するに至ったのは、大規模な空襲や沖縄戦、原爆投下などの惨禍に衝撃を受け、国民や国家の存続の危機を感じたことも一因と考えられる」と述べている[132]。

2023年8月7日のNHKスペシャルにて昭和天皇が宮内省御用掛・松田道一を通じてバチカン経由の独自の和平工作を戦争初期から模索していたことが明らかになった。しかし、この工作は外務省が空襲にあったことや天皇へ和平案が伝達されなかったこともあり実らなかった[133] 。

敗因に対する考え

昭和天皇は戦後間もない1945年(昭和20年)9月9日に、栃木県の奥日光に疎開していた長男、皇太子の継宮明仁親王(現:上皇)へ送った手紙の中で、戦争の敗因について次のように書き綴っている。

| 「 | 「国家は多事であるが、私は丈夫で居るから安心してください 今度のやうな決心をしなければならない事情を早く話せばよかつたけれど 先生とあまりにちがつたことをいふことになるので ひかへて居つたことを ゆるしてくれ 敗因について一言いはしてくれ 我が国人が あまりに皇国を信じ過ぎて 英米をあなどつたことである 我が軍人は 精神に重きをおきすぎて 科学を忘れたことである 明治天皇の時には山県 大山 山本等の如き陸海軍の名将があつたが 今度の時は あたかも第一次世界大戦の独国の如く 軍人がバッコして大局を考へず 進むを知つて 退くことを知らなかつた 戦争をつゞければ 三種神器を守ることも出来ず 国民をも殺さなければならなくなつたので 涙をのんで 国民の種をのこすべくつとめたのである」(一部抜粋)[134] | 」 |

象徴天皇への転換

マッカーサーとの会見

イギリスやアメリカなどの連合国軍による占領下の1945年(昭和20年)9月27日に、天皇は連合国軍最高司令官総司令部(GHQ/SCAP)総司令官のダグラス・マッカーサーが居住していた駐日アメリカ合衆国大使館を訪問し、初めて会見した。以降、マッカーサー離日前日の1951年(昭和26年)4月15日まで、計11回会見を行った。

第1回会見で天皇が発言したとされる内容(天皇発言、後述)には、マッカーサー自身が記した『マッカーサー回想記』の他、複数の関係者が直接又は伝聞で聞いた内容が発表されているが、齟齬がある状態である(該当項目を参照)。『回想記』には刊行当時から内容の正確性について批判が存在した[135]が、昭和天皇崩御直後の1989年(平成元年)1月に、日本の大手新聞社が『回想記』における天皇発言を事実である前提で報じ、広く知られるようになった[136]。

正装した天皇と、略装のマッカーサーの写真は、国内外に大きな反響を呼んだ。マッカーサーは、日米双方の国民感情に配慮し、勝者であることを誇示しつつも、天皇に対し威圧的になりすぎない、寛いだポーズを取ったとされる[137]。 マッカーサーが略装軍服だったのは特に意識して行ったことではなく、普段からマッカーサーは公式な場において正装の軍服を着用することを行わなかったために、ハリー・S・トルーマン大統領をはじめとしたアメリカ政府内でも厳しく批判されていた。しかし、この時は上ボタンを閉め天皇を車まで見送ったという。[要出典]

人間宣言

敗戦後最初の年明けとなった1946年(昭和21年)1月1日に、新日本建設に関する詔書(正式名称:新年ニ當リ誓ヲ新ニシテ國運ヲ開カント欲ス國民ハ朕ト心ヲ一ニシテ此ノ大業ヲ成就センコトヲ庶幾フ、通称:人間宣言)が官報により発布された。

これは「戦後民主主義は日本に元からある五箇条の誓文に基づくものであること」を明確にするため、天皇の希望で[138]、詔書の冒頭においてかつて自身の祖父である明治天皇が発した「五箇条の御誓文」を掲げている[139][140]。

この詔書は、「人間宣言」と呼ばれている。しかし、人間宣言はわずか数行で詔書の6分の1しかない。その数行も事実確認をするのみで、天皇の神格性(現御神)や日本民族の優越性を「架空ノ概念」とし、エスノセントリズムを明確に否定しているが、特に何かを放棄しているわけではない[141]。

昭和天皇自身は、1977年(昭和52年)8月23日の取材に対し、詔書の第一の目的は、民主主義が「輸入のものではない」ことを示すことであり、神格性の否定は第二の目的であったと発言している[138]。その上で、「民主主義を採用されたのは明治天皇であって、日本の民主主義は決して輸入のものではないということを示す必要があった。日本の国民が誇りを忘れては非常に具合が悪いと思って、誇りを忘れさせないためにあの宣言を考えたのです」と振り返った[142]。

天皇イメージの転換

戦前の昭和天皇は一般国民との接触はほとんどなく、公開される写真、映像も大礼服や軍服姿がほとんどで現人神(現御神)、大元帥という立場を非常に強調していた。

ポツダム宣言には天皇や皇室に関する記述がなく、非常に微妙な立場に追い込まれた。そのため、政府や宮内省などは天皇の大元帥としての面を打ち消し、軍国主義のイメージから脱却するとともに、巡幸という形で天皇と国民が触れ合う機会を作り、天皇擁護の世論を盛り上げようと苦慮した。具体的に、第1回国会の開会式、伊勢神宮への終戦報告の親拝時には、海軍の軍衣から階級章を除いたような「天皇御服」と呼ばれる服装を着用した。

さらに、連合国による占領下では礼服としてモーニング、平服としては背広を着用してソフト路線を強く打ち出した。また、いわゆる「人間宣言」でGHQの皇室制度(皇室)擁護派に近づくとともに、一人称として「朕」を用いるのが伝統であったのを一般人同様に「私」を用いたり、巡幸時には一般の国民と積極的に言葉を交わしたりするなど、日本の歴史上、天皇と庶民が最も触れ合う期間を創出した。

戦後巡幸

1946年(昭和21年)2月の神奈川県を皮切りに、1954年(昭和29年)8月の北海道まで、8年半をかけて沖縄県を除く46都道府県に行幸し、国民と接した。

1946年(昭和21年)8月、GHQ(SCAP)による戦後改革が進行する中、昭和天皇は敗戦国の国民として打ちひしがれた日本人を励ますため、日本史上において対外戦争の敗北という点で共通した、1282年前に遡る飛鳥時代での白村江の戦い(天智天皇2年8月/663年10月)の例を挙げ、「朝鮮半島に於ける敗戦の後、国内体制整備の為、天智天皇は大化の改新を断行され、その際思い切った唐制(当時の中国大陸の王朝)の採用があった[注釈 29]。これを範として今後大いに努力してもらいたし」と語った[143]。

GHQでは天皇巡幸について当初から疑問視しており、また「神ではない、ただの猫背の中年男性」「戦争で父や夫を失ったのだから石の1つも投げられればいい」と天皇の存在感を軽視していた者も多かった[144]。しかし、日本人が日の丸の旗を振って熱狂的に歓迎する巡幸の様子を見て大いに驚いたとされる[144]。

新憲法施行を2日後に控えた1947年(昭和21年)5月1日の取材に対し、昭和天皇は「戦災者や引揚者、遺族は戦争の犠牲者で、一番気の毒に思っているので激励したいと思う」とし、今後も巡幸を続ける考えを明らかにした[145]。同年6月には、福島県の磐城炭鉱磐城鉱業所で、初めて炭鉱に入って裸の鉱夫を激励した[146][147]。

天皇は各地で熱狂的な奉迎を受けた一方、ガソリン不足が深刻な中で大規模な車列を組むことや、極東軍事裁判の渦中において「天皇制存続キャンペーン」をしているというGHQ民生局からの批判もあり、この余波で宮内府長官ら主要幹部が交代する事態となったことから、1948年(昭和23年)に巡幸は中断された[148]。しかし、各地から行幸の要請が宮内府(当時)に殺到し、1949年(昭和24年)1月1日に日の丸(国旗)掲揚の制限が解除されたことや、随行人員規模を四分の一程度に縮小することで、同年5月から再開された[149]。

1949年(昭和24年)5月22日の佐賀県三養基郡基山町の因通寺への行幸では、ソ連による抑留下で共産主義思想と反天皇制(天皇制廃止論、君主制廃止論の一つ)を教え込まれ洗脳されたシベリア抑留帰還者が、天皇から直接言葉をかけられ、一瞬にして洗脳を解かれ「こんなはずじゃなかった、俺が間違っておった」と泣き出したことがある[150]。天皇は引き揚げ者に「長い間遠い外国でいろいろ苦労して大変だったであろう」と言葉をかけ、長い年月の苦労を労った。同地ではまた、満洲入植者の遺児を紹介されて「お淋しい」と言い落涙した。別の遺児には「また来るよ」と再会を約する言葉を残している[150]。

北海道への行幸は、日本共産党の活動が活発であったことや、朝鮮戦争及び日本の主権回復の過渡期にあってソ連の動向を含む北方情勢が不安定であるとの懸念により、吉田茂首相がなかなか同意せず、1954年(昭和29年)8月に最後の訪問地として実現した[151]。同年6月の警察法改正により、国会での乱闘や警察法改正無効事件が惹起され、混乱の中での行幸となった[152]。北海道では、行幸の途上、陸上・海上自衛隊の部隊が天皇に栄誉礼や観艦式さながらの敬礼で出迎え、一方、共産党は「天皇制」(皇室制度)反対運動を行い、また室蘭の労働組合は赤旗と日の丸を同時に振って歓迎した[153]。

スポーツ観戦

相撲

昭和天皇は皇太子時代から大変な好角家であり、皇太子時代には当時の角界に下賜金を与えて幕内優勝力士のために摂政宮賜盃を作らせている。即位に伴い、摂政宮賜盃は天皇賜盃と改名された。観戦することも多く、戦前戦後合わせて51回も国技館に天覧相撲に赴いている。

特に戦後は1955年(昭和30年)以降、病臥する1987年(昭和62年)までに40回、ほとんど毎年赴いており、贔屓の力士も蔵間、富士桜、霧島など複数が伝わっている。特に富士桜の取組には身を乗り出して観戦したといわれ、皇居でテレビ観戦する際にも大いに楽しんだという。上述の贔屓の力士と同タイプの力士であり毎回熱戦となる麒麟児との取組は、しばしば天覧相撲の日に組まれた。昭和天皇はのちに「少年時代に相撲をやって手を覚えたため、観戦時も手を知っているから非常に面白い」と語った[154]。

武道

1929年(昭和4年)、1934年(昭和9年)、1940年(昭和15年)に皇居内(済寧館)で開催された剣道、柔道、弓道の天覧試合は、武道史上最大の催事となった。この試合を「昭和天覧試合」という。

野球

1926年(大正15年)10月の台覧時に「摂政杯」が東京六大学野球連盟(六大学リーグ:プロ野球勃興まで人気と実力の中心だった)に下賜され、「天皇杯」となって以降もそのまま保有されている。

1959年(昭和34年)には、天覧試合としてプロ野球の巨人対阪神戦、いわゆる「伝統の一戦」を観戦している。天覧試合に際しては、当時の大映社長の永田雅一がこれを大変な栄誉としてとらえる言を残しており、相撲、野球の振興に与えた影響は計り知れないといえる。この後、昭和天皇のプロ野球観戦は行われなかったが1966年(昭和41年)11月8日の日米野球ドジャース戦を観戦している。

靖国神社親拝

昭和天皇は1945年(昭和20年)の終戦直後から1975年(昭和50年)まで、靖國神社に下記の計10回親拝していた(行幸3回・行幸啓7回)。

だが1975年(昭和50年)を最後に行わなくなった[155]。ただし、例大祭(春と秋の年に2回)に際しては、平成・令和時代に入っても勅使の発遣を行っている。

- 1. 1945年(昭和20年)8月20日:(昭和天皇行幸)

- 2. 1945年(昭和20年)11月:臨時大招魂祭(昭和天皇行幸)

- 3. 1952年(昭和27年)4月10日:(昭和天皇、香淳皇后行幸啓)

- 4. 1954年(昭和29年)10月19日:創立八十五周年(昭和天皇、香淳皇后行幸啓)

- 5. 1957年(昭和32年)4月23日:(昭和天皇、香淳皇后行幸啓)

- 6. 1959年(昭和34年)4月8日:創立九十周年(昭和天皇、香淳皇后行幸啓)

- 7. 1964年(昭和39年)8月15日:全国戦没者追悼式(昭和天皇、香淳皇后行幸啓)

- 8. 1965年(昭和40年)10月19日:臨時大祭(昭和天皇行幸)

- 9. 1969年(昭和44年)6月10日:創立百年記念大祭(昭和天皇、香淳皇后行幸啓)

- 10. 1975年(昭和50年)11月21日:大東亜戦争終結三十周年(昭和天皇、香淳皇后行幸啓)

昭和天皇が親拝を行わなくなった理由については左翼過激派の活動の激化、宮中祭祀が憲法違反であるとする一部野党議員の攻撃など、様々に推測されてきたが近年『富田メモ』や『卜部亮吾侍従日記』[156]などの側近の記述から、1978年(昭和53年)に東京裁判でのA級戦犯14名が合祀されたことに対して不満であったことを原因とする見方が、歴史学界では定説となっている。

なお天皇家の親拝が途絶えたあとも、弟宮の高松宮および三笠宮一家は参拝を継続している[157]。

外遊

外国訪問は生涯に3回あった。この他、皇太子時代に外地訪問も行っている(当時は日本国内、#行幸の節を参照)。

皇太子時代

皇太子時代の1921年(大正10年)3月3日から9月3日までの間、イギリスやフランス、ベルギー、イタリア、バチカンなどを公式訪問した。これは史上初の皇太子の訪欧[注釈 30]であり、国内には反対意見も根強かったが、山縣有朋や西園寺公望などの元老らの尽力により実現した。

裕仁親王の出発は新聞で大々的に報じられた。御召艦には戦艦「香取」が用いられ、横浜を出発して那覇、香港、シンガポール、コロンボ、スエズ、カイロ、ジブラルタルと航海し、2か月後の5月9日にポーツマスに着き、同日イギリスの首都ロンドンに到着する。イギリスでは日英同盟のパートナーとして大歓迎を受け、国王ジョージ5世や首相デビッド・ロイド・ジョージらと会見した。その夜に、バッキンガム宮殿で晩餐会が開かれジョージ5世とコノート公らと会談した。この夜をジョージ5世は、「慣れぬ外国で緊張する当時の裕仁親王に父のように接し緊張を解いた」と語っている。翌10日にはウィンザー宮殿にて王太子エドワードと会い、その後も連日に晩餐会が開かれた。ロンドンでは、大英博物館、ロンドン塔、イングランド銀行、ロイド海上保険、オックスフォード大学、陸軍大学、海軍大学などを見学し、ニューオックスフォード劇場とデリー劇場で観劇なども楽しんだ[158]。ケンブリッジ大学ではタンナー教授の「英国王室とその国民との関係」の講義を聴き、また名誉法学博士の学位を授与された[159]。19日から20日にかけては、スコットランドのエディンバラを訪問し、エディンバラ大学でもまた名誉法学博士号を授与された。また、第8代アソール公ジョン・ステュアート=マレーの居城に3日間滞在したが、アソール公夫妻が舞踏会でそれぞれ農家の人々と手を組んで踊っている様子などを見て、「アソール公のような簡素な生活をすれば、ボルシェビキなどの勃興は起こるものではない」と感嘆したという[159]。

イタリアでは国王ヴィットーリオ・エマヌエーレ3世らと会見したほか、各国で公式晩餐会に出席したり第一次世界大戦当時の激戦地などを訪れたりした。

戦後の1970年(昭和45年)9月16日、那須御用邸にて昭和が史上最長の元号になったことにちなみ最も印象深い思い出を聞かれた際、大戦前後を例外にして、「自由を味わうことができた」として、この外遊を挙げた[160]。

天皇時代

一覧

| 年 | 出国 | 帰国 | 訪問地 | 同行 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1971年 (昭和46) |

9月27日 | 10月14日 |  ベルギー、 ベルギー、 イギリス、 イギリス、 西ドイツ 西ドイツ(  アメリカ合衆国、 アメリカ合衆国、 デンマーク、 デンマーク、 フランス、 フランス、 オランダ、 オランダ、 スイス立ち寄り) スイス立ち寄り) |

香淳皇后 | 国際親善 |

| 1975年 (昭和50) |

9月30日 | 10月14日 |  アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 |

香淳皇后 | 国際親善 |

欧州訪問

1971年(昭和46年)には9月27日から10月14日にかけて17日間、再度イギリスやオランダ、スイスなどヨーロッパ諸国7か国を香淳皇后同伴で訪問した。これが皇室史上、歴代天皇で(即位後に)初めて日本国外を訪問した出来事であった。また、香淳皇后にとっては人生初の海外訪問となった。お召し艦を使用した前回(皇太子時代の欧州訪問)と違い、日本のフラッグキャリアである日本航空のダグラス DC-8の特別機を使用した。

海外訪問は皇后の念願であり、高松宮妃喜久子が1963年頃に吉田茂元首相を介して佐藤栄作首相(当時)に、昭和天皇・香淳皇后の外遊の話を伝えた[162]。またベルギー訪問に際しては、喜久子妃が同国王弟のリエージュ公アルベール王子(当時)に働きかけて実現させた(詳細は当該項目を参照)。

大戦中に剥奪された昭和天皇のガーター勲章について、訪問に先立つ4月7日、イギリス王室は「剥奪された日本国天皇の名誉を全て回復させる」という宣言を発し、天皇は同騎士団に復帰することとなった(詳細は当該項目を参照)。

訪問先には数えられていないが、この時、経由地として1971年(昭和46年)9月27日(現地時間:9月26日)に米国アラスカ州のアンカレッジに立ち寄っており、エルメンドルフ空軍基地に到着した飛行機から降りたのが、歴代天皇で初めて外国の地を踏んだ瞬間となった。そこで、ワシントンD.C.のホワイトハウスから訪れたアメリカ合衆国大統領のリチャード・ニクソンとパット同夫人(ファーストレディー)の歓迎を受けてニクソン大統領と昭和天皇がそれぞれ歓迎のスピーチと感謝の辞を述べた後[163]、同基地内のアラスカ地区軍司令官邸でニクソン大統領と会談、実質的にアメリカ合衆国も訪問した。

なお、この昭和天皇とニクソン大統領との会談は当初の予定になく、欧州歴訪のための給油と昭和天皇の休息のためにアメリカ合衆国に立ち寄るだけの予定であったのだが、当初は1時間の予定だった滞在を2時間に延長することも合わせてアメリカ政府側が要望し急遽、会談が決定した。8月5日の極秘公電によると、知日派で元駐日大使のウラル・アレクシス・ジョンソン政治担当国務次官は牛場信彦駐米大使に対し、会見が実現すれば「日米関係のために何物にも勝る有益なことと考える」と強調した。牛場大使も会談は「時宜に適したもの」と日本政府に報告した。米国政府側は昭和天皇と大統領の単独会見を30分、福田赳夫外務大臣(当時:第3次佐藤改造内閣、佐藤栄作首相)、ウィリアム・P・ロジャーズ国務長官を交えた会談を30分とする予定を提案した。しかし、日本政府側は両外相を同席させる慣行は「政治会談の場合のこと」として拒否した。米側が会談発表の際に準備した「意義を強調するコメント」にも、「絶対に政治色を帯びさせないこと」と注文を付けた。ところが、米側は単独会見10分、外相同席会談20分の予定を再提案した。福田外相は同年9月20日の牛場信彦駐米大使宛ての公電[注釈 31]で米側の提案を「日本人には天皇陛下を政治会談に引込まんとしたとの印象を与える」「我が方としては迷惑千万である。先方の認識を是正されたい」などと批判した。これは当時、「天皇陛下との会談を、ニクソン大統領の中華人民共和国訪問で悪化した日米関係を修復するのに利用しようとしているのではないか」と福田外相が懸念し、象徴天皇制の前提が揺らぐ可能性を憂慮したためである。福田公電の1週間後に実現したアンカレッジ滞在では「天皇、皇后、ニクソン夫妻」4人による写真撮影と歓談が15分、昭和天皇と大統領の単独会見が25分、両外相同席の会談が10分とすることで決着した。会談の際の昭和天皇の発言内容を記録した外交文書は黒塗りが施され未公開となった[164][165]。結果として会談は実現し、史上初めての日本国天皇とアメリカ合衆国大統領による会談が行われた。

当初の訪問地であり、皇室・王室同士の交流も深いデンマークやベルギーでは国を挙げて温かく歓迎された。休養をかねての非公式訪問となったフランス[166]では、当時母国イギリスを追われ事実上同国で亡命生活をしていた旧知のウィンザー公(元英国国王エドワード8世)と隠棲先で50年ぶりに再会して歓談。ウィンザー公と肩を組んでカメラにおさまった姿が公側近により目撃されている[167]。

しかし、第二次世界大戦当時に植民地支配していたビルマやシンガポール、インドネシアなどにおける戦いにおいて日本軍に敗退し、捕虜となった退役軍人が多いイギリスとオランダ(両国とも日本と同様に立憲君主国)では抗議運動を受けることもあった。特に日本軍に敗退したことをきっかけにアジアにおける植民地を完全に失い国力が大きく低下したオランダにおいては、この昭和天皇を恨む退役軍人を中心とした右翼勢力から生卵や魔法瓶を投げつけられ、同行した香淳皇后が憔悴したほど抗議はひどいものであった。

こうした抗議や反発について、昭和天皇は帰国後11月12日の記者会見で「事前に報告を受けており、驚かなかった」とした上で、各国からの「歓迎は無視できないと思います」とした[168]。また、3年後に金婚を迎えたことに伴う記者会見で、香淳皇后とともに、「夫婦生活50年で一番楽しかった思い出」として、この訪欧を挙げた[169]。

アメリカ合衆国訪問

1975年(昭和50年)には、当時のジェラルド・R・フォード米大統領の招待によって9月30日から10月14日まで14日間に亘って、香淳皇后同伴でアメリカ合衆国を公式訪問した。なお、フォード大統領はその前年の1974年(昭和49年)11月18日-11月22日の日程で、アメリカ合衆国大統領として初めて日本を訪問していた。天皇の即位後の訪米は史上初の出来事である(ただし、上述通り4年前の訪欧の際に米国にも立ち寄りはしている)[注釈 32]。

この時も日本航空のダグラスDC-8型機を利用し、このときはアメリカ陸海空軍に加え海兵隊、沿岸警備隊の5軍をもって観閲儀仗を行っている。訪米に前後し、日本国内では反米的な左翼組織東アジア反日武装戦線などによるテロが相次いだ。

昭和天皇はバージニア州ウィリアムズバーグに到着したあと、2週間にわたって米国に滞在し訪米前の予想を覆してワシントンD.C.やロサンゼルスなど、訪問先各地で大歓迎を受けた。10月2日のフォード大統領との公式会見、10月3日のアーリントン国立墓地に眠る無名戦士の墓への献花、10月4日のニューヨークでのロックフェラー邸訪問と米国のマスメディアは連日大々的に報道し、新聞紙面のトップは昭和天皇の写真で埋まった(在米日本大使館の職員たちは、その写真をスクラップして壁に張り出したという。)。ニューヨーク訪問時には、真珠湾攻撃の生存者で構成される「パールハーバー生存者協会」が「天皇歓迎決議」を採択している。訪米中は学者らしく、植物園などでのエピソードが多かった。

ホワイトハウス晩餐会でのスピーチでは、「戦後アメリカが日本の再建に協力したことへの感謝の辞」などが読み上げられた。ロサンゼルス滞在時にはディズニーランドを訪問し、ミッキーマウスの隣で微笑む写真も新聞の紙面を飾り、同地ではミッキーマウスの腕時計を購入したことが話題になった。帰国当日に2種類の記念切手・切手シートが発行され、この訪米が一大事業であったことを物語っている。昭和天皇の外遊は、この(2回目の)訪米が最後のものであった。

なお、訪米に前後して史上初めての天皇・皇后の公式な記者会見が行われたことも画期的となった。

行幸

戦前、皇太子時代から盛んに国内各地に行啓・行幸した。1923年(大正12年)には台湾(台湾行啓)に、1925年(大正14年)には南樺太(樺太行啓)にも行啓している。

戦後は先述の通り1946年(昭和21年)2月から約8年半かけて日本全国を巡幸して国民を激励し、各地で国民の熱烈な歓迎を受けた(昭和天皇の戦後巡幸)。これとは別に、1947年(昭和22年)9月に襲来したカスリーン台風の被災地には「現地の人々に迷惑をかけてはいけない」として、お忍びで視察を行い、避難所を訪れて激励を行った[170]。

そのほか、行幸先での逸話、御製(ぎょせい:天皇が詠む短歌)も非常に多い(天覧の大杉のエピソード参照)。なお、当時の宮内次官加藤進の話によれば、「昭和天皇が(1945年3月10日の)東京大空襲直後に都内の下町を視察した際、被害の甚大さに大きな衝撃を受けたことが、のちの全国巡幸の主要な動機の一つになったのではないか」と推測している[171]。

また、昭和天皇は1964年(昭和39年)の東京オリンピック、1970年(昭和45年)の大阪万国博覧会、1972年(昭和47年)の札幌オリンピック、バブル経済前夜の1985年(昭和60年)の国際科学技術博覧会(つくば博)の開会式にも出席している。

昭和天皇は在位中全国46都道府県を巡幸するも、沖縄県の巡幸だけはついに果たすことができなかった[注釈 33]。病臥した1987年(昭和62年)秋に第42回国民体育大会(沖縄海邦国体)への臨席が予定されていたが、自ら訪沖することが不可能と判明したため皇太子明仁親王夫妻を名代として派遣し、「おことば」を伝えた。これに関して「思はざる 病となりぬ 沖縄を たづねて果さむ つとめありしを 」との御製が伝わり、深い悔恨の念が思われる。代理として訪沖した明仁親王は沖縄入りし代表者と会見した際、「確かにお預かりして詣りました」と手にした父帝の「おことば」をおし頂き、真摯にこれを代読した。その死の床にあっても、「もう、ダメか」と自身の病状よりも沖縄巡幸を行えなかったことを嘆いていたという[172]。

なお、天皇として初めての沖縄県訪問は第125代天皇明仁(当時)が、1993年(平成5年)4月23日-4月26日の日程で実現させた(目的:第44回全国植樹祭臨場と地方事情視察)。その後も、2019年(平成31年)に譲位(退位)するまで計6回にわたり皇后美智子(当時)同伴で沖縄県を行幸啓した[173]。

逸話

|

この節に雑多な内容が羅列されています。

|

幼少・皇太子時代

- 6歳だった1907年(明治40年)12月18日に、両親(当時皇太子だった大正天皇と皇太子妃だった貞明皇后)からクリスマスプレゼントとして靴下に入った玩具を貰っており、皇室が異文化や他宗教に大らかだったことがわかっている[174]。

- 幼少時、養育係の足立たか(のちの鈴木貫太郎総理大臣の夫人)を敬慕し多大な影響を受けた[175]。

- 昭和天皇実録の1910年(明治43)1月の記述には、「午前は学習院の授業、午後は御用邸内においてジャーマン・ビリヤード、人取り、玉鬼、相撲、クロックノールなど種々のお遊び」とあり、他には百人一首、木登り、椅子取りなどの遊びをしていた他、1917年(大正6年)には「欧洲戦争将棋」との記述も見える[176]。

- 11歳だった1912年(明治45年)3月16日に、母の貞明皇后などから聞かされていたイソップ物語に触発され、1作目となる「海魚の不平」と題した物語を自作し「裕仁新イソップ」と名付けている[174][177]。盲目のウナギが他の魚の才能を羨むホウボウやタイを窘める話で、「自分よりも不幸な者の在る間は身の上の不平を言ふな」との教訓を記している[174][177]。

- 学習院時代、学友たちがお互いを名字で「呼び捨て」で呼び合うことを羨ましがり、御印から「竹山(たけやま)」という名字を作り、呼び捨てにしてもらおうとした(この提案に学友が従ったかどうかは不明)。

- 皇太子時代にフランスを訪問したとき、パリ地下鉄に初めて乗車した。このとき改札で切符を駅員に渡すことを知らず、切符を取り上げようとした駅員ともみ合いになり(駅員は、この東洋人が日本の皇太子だとは知らなかった)、とうとう切符を渡さず改札を出た。この切符は記念品として保存されたという。

- この外遊時、パリの地下鉄に乗ろうとして、列車が発車しようとしていたので職員に押しもどされ、目の前で柵を閉められたことを、かえって喜ばれ、「みなとおなじ扱いを受けたのは、これがはじめてだった。おそらくこれが最後だろう。人生で最高の思い出の一つだ。」と語られたという[178]。

- この外遊に際して、理髪師の大場秀吉が随行。大場は裕仁親王の即位後も専属理髪師として仕え続け、日本史上初の「天皇の理髪師」となった。天皇の専属の理髪師は戦前だけで5人交代している。この大場をはじめ、昭和天皇に仕えた近従は「天皇の○○」と呼ばれることが多い。

天皇時代

戦前

- 父親の大正天皇が先鞭をつけた一夫一妻制を推し進めて、「(一夫多妻制での)側室候補」として「未婚で住み込み勤務」とされていた女官の制度を改め「既婚で自宅通勤」を認めた。

- 晩餐時、御前で東條英機と杉山元の両大将が「酒は神に捧げるが、煙草は神には捧げない」「アメリカの先住民は瞑想するのに煙草を用いる」などと酒と煙草の優劣について論争したことがあるが、自身は飲酒も喫煙もしなかった。酒に関しては、5歳の頃、正月に小児科医から屠蘇を勧められ試飲したものの、悪酔いして寝正月を過ごす破目になって以降、儀式や宮中晩餐会等のやむを得ない場合に限り、一口だけ口にする程度であった[179]。

- 小説でも「天皇の料理番」秋山徳蔵が晩餐会のメインディッシュであった肉料理に、天皇の皿だけ肉をくくっていたたこ糸を抜き忘れて供し、これに気付いて辞表を提出した際には、自分以外の招待客の皿について「同じミスがなかったか」を訊ね、秋山が「ございませんでした。」と答えると「以後気をつけるように」と言って許したという。孫の紀宮清子内親王にも同様のエピソードが伝わっている。

- 学習院在学中に古式泳法の小堀流を学んだ。即位後、皇族でもできる軍事訓練として寒中古式泳法大会を考案した。御所には屋外プールが存在した。

- ダイムラー・ベンツ社の最高ランクだったメルセデス・ベンツ・770(通称:グロッサー・メルセデス)に乗っていたが、非常に乗り心地が悪かったため好まなかったと伝わる。このほか、菊紋をあしらったモーゼルなども所持していたといわれる。

- ナチス・ドイツが第二次世界大戦でフランスに勝利した1940年(昭和15年)6月22日に、第一次世界大戦でドイツ帝国がフランスに降伏した場所と同じコンピエーニュの森にて、フランス側に降伏文書の調印をさせた。そのことを知った昭和天皇は、「何ウシテアンナ仇討メイタコトヲスルカ、勝ツトアヽ云フ気持ニナルノカ、ソレトモ国民カアヽセネハ承知セヌノカ、アヽ云フヤリ方ノ為メニ結局戦争ハ絶エヌノデハナイカ」と言ってヒトラーの対応を批判したという。(『昭和天皇実録』1940年7月31日の記述)[180][128]

戦時中

- 対英米開戦後初の敗北を喫したミッドウェー海戦の敗北にも泰然自若たる態度を崩すことはなかったが、「大戦中期のガダルカナル島の戦いにおける敗北以降、各地で日本軍が連合国軍に押され気味になると、言動に余裕がなくなった」という。戦時中の最も過酷な状況の折、宮中の執務室で「この懸案に対し、大臣はどう思うか…」などの独り言がよく聞こえたという[要出典]。

- 南太平洋海戦の勝利を「小成」と評し、ガダルカナル島奪回に一層努力するよう海軍に命じている。歴戦のパイロットたちを失ったことにも言及している。

- ガダルカナル島の戦いでのヘンダーソン基地艦砲射撃成功の際、「初瀬・八島の例がある。待ち伏せ攻撃に気をつけろ」と日露戦争の戦訓を引いて軍令部に警告、これは連合艦隊司令長官山本五十六と司令部にも伝わっていた[181]。だが、参謀・黒島亀人以下連合艦隊司令部は深く検討せず[182]、再度の艦砲射撃を企図した際、待ち伏せていたアメリカ軍との間で第三次ソロモン海戦が発生。御召艦を度々務めた戦艦「比叡」を失い、翌日には姉妹艦「霧島」も沈没し、天皇の懸念は的中した。

- 太平洋戦争(大東亜戦争)のペリリュー島の戦いの折には「ペリリューはまだ頑張っているのか」と守備隊長の中川州男大佐以下の兵士を気遣う発言をした。中川部隊への嘉賞は11度に及び、感状も3度も与えている。

- 「原爆や細菌を搭載した風船爆弾の製造を中止させた」と伝わるなど、一般的には平和主義者と考えられているが、戦争開始時には国家元首として勝てるか否かを判断材料としている。戦時中は「どうやったら敵を撃滅できるのか」と質問することがあり、太平洋戦争開戦後は海軍の軍事行動を中心に多くの意見を表明し、積極的に戦争指導を行っている。陸軍の杉山元参謀総長に対し戦略ミスを指弾する発言、航空攻撃を督促する発言なども知られる。

- 陸海軍の仲違いや互いの非協力には内心忸怩たるものがあった。1943年(昭和18年)、第三南遣艦隊司令長官拝命の挨拶の為に参内した岡新海軍中将に対して、赴任先のフィリピン方面での陸海軍の協力体制について下問があった。「頗る順調」という意味の返答をした岡中将に対して、「陸軍は航空機運搬船(「あきつ丸」「神州丸」など)を開発・運用しているが、海軍には搭載する艦載機のない空母がある。なぜ融通しないのか?」とさらなる下問があった。 そのときはそれ以上の追及はなかったものの、時期が夏場だったこともあり、「返答に窮する岡中将の背中には見る見るうちに汗染みが広がっていくのが見えた」という。

- 戦争中、昭和天皇は靖国神社や伊勢神宮などへの親拝や宮中祭祀を熱心に行い、戦勝祈願と戦果の奉告を行っていた。政治史研究家の原武史は、「昭和天皇が熱心な祈りを通じて『神力によつて時局をきりぬけやう』[183]とするようになったという。

- 大戦末期に開始された特別攻撃に対しては複雑な感情を抱いていた。特攻開始当初は、戦果を上奏した米内光政海軍大臣に、「かくまでせねばならぬとは、まことに遺憾である。神風特別攻撃隊はよくやった。隊員諸氏には哀惜の情にたえぬ。」と発言するなど、戸惑っていたが[184]、陸軍初の特攻隊「万朶隊」に対しては「万朶隊はそんなにたくさんの弾丸を受けながら、低空攻撃をやって、非常な戦果をあげたことは結構であった」と述べている[185]。1945年の元旦に宮中恒例の晴れの御膳が大膳職からだされたが、その後に軍からも白布に包まれたお膳が届けられた。軍からそのお膳について「連日のごとく出撃している特攻隊員に対し、その壮途にはなむけて出す料理でございます」という説明を聞いた昭和天皇は長い間何も言わずそのお膳を見つめていたが、手をつけることはなくそのまま侍従武官に下げた。下げられた武官たちは昭和天皇の胸の内を察して胸がつまる思いになったという[186]。しかし「一撃講和」を考えていた昭和天皇は特攻に期待を抱いており、神風特別攻撃隊「第2御盾隊」が硫黄島の戦いで、空母を撃沈する大戦果を挙げたとの上奏があると、硫黄島へ再度の特攻出撃を命じている[187]。沖縄戦でも日本軍は多数の特攻機を出撃させたが、毎日夕刻に侍従武官から受ける特攻の戦果の上奏に対して、昭和天皇は「そうか、本当によかった」と心から喜んでいた。ある日、侍従武官が地図を広げて天皇に戦況を説明していると、昭和天皇が特攻隊が突入した地点に深々と最敬礼をしたので、侍従武官は、天皇が懸命に耐えている悲痛な心の一端を示したのだと察した[188]。昭和天皇には、軍の最高指揮官大元帥として部下将兵の戦果を褒めたたえる面と、天皇として臣民を十死零生の非情の作戦に従事させ悲しむ面の両面を、両立させざるを得ない立場にある苦悩があったという指摘もある[189]。昭和天皇は戦後に特攻に対して「特攻作戦といふものは、実に情に於て忍びないものがある、敢て之をせざるを得ざる処に無理があつた。」という思いを述べている[190]。

- 「天皇として自分の意を貫いたのは、二・二六事件と終戦の時だけであった」と語っている(後述)。

- 戦争を指導した側近や将官たちに対して、どのような感情を抱いていたのかを示す史料は少ない。『昭和天皇独白録』によれば、対米英開戦時の首相であった東條英機に対して「元来、東條という人物は話せばよく判る」「東條は一生懸命仕事をやるし、平素言っていることも思慮周密で中々良い処があった」と評していた。もっとも、「追い詰められた東條の苦しい言い訳には、顔をしかめることもあった」と伝わる。しかしながら、のちに極東国際軍事裁判(東京裁判)でA級戦争犯罪人として有罪が確定し死刑となった東條の葬儀には勅使を遣わしている。東條の側近に対しての評価は辛辣で、「田中隆吉とか富永恭次次官とか、兎角評判のよくない且部下の抑へのきかない者を使つた事も、評判を落した原因であらうと思ふ」と名指しで非難している[191]。東條の首相失脚後に、後ろ盾を失った富永が、第4航空軍司令官としてフィリピンの最前線に送られたときにも、昭和天皇は、富永の指揮能力を懸念してその人事に難色を示していたが、レイテ島の戦い初期において富永は積極的な作戦指揮でマッカーサーを苦戦させ[192]、一時的にレイテ島の制空権を確保するなど健闘していたため[193]、昭和天皇は「第4航空軍がよく奮闘しているが、レイテ島の地上の敵を撃滅しなければ勝ったとはいえない。今一息だから十分第一線を激励せよ」と称賛している[194]。また田中については、東京裁判の際にジョセフ・キーナン主席検事から昭和天皇の戦争責任を回避するための協力を求められ、昭和天皇の訴追回避のために検事側証人として出廷したとする説もある[195]。

- 『昭和天皇独白録』などにより松岡洋右や白鳥敏夫、宇垣一成、大島浩などには好感情を持っていなかったと推察されている。また、二・二六事件で決起将校たちに同情的な態度を取った山下奉文には、その人柄や国民的な人気、優れた将器にもかかわらず、この一件を理由としていい感情を持たなかったとも伝わる。マレー作戦の成功後も、天皇は山下に拝謁の機会を与えていない(もっとも、フィリピン転出の際には拝謁を果たしており、拝謁の機会を与えなかったのは東條英機の差し金によるものともいわれる)。晩年、「『この間出た猪木正道の近衛文麿について書かれた本が正確だ』、と中曽根に伝えよ」と昭和天皇に命ぜられたと宮内庁長官・富田朝彦が当時の首相・中曽根康弘に言ったという。中曽根は『評伝 吉田茂』で批判的に書かれていた近衛と松岡についてのことだと理解した[196]。

- 終戦時の陸軍大臣でかつて侍従武官として昭和天皇に仕えた阿南惟幾には好感を抱いており、阿南が侍従武官のときには馬術の指導を受けたり、長い時間2人で話し込んだり、自分のワイシャツを贈ったりしている[197]。阿南が師団長として戦場に赴くこととなったときには、出征の門出として阿南を宮中に招き2人きりで陪食している。これは前例がなかったことで、2人は松花堂弁当を食べ、食事が終わった後も時間が許す限り話し込んでいる[198]。昭和天皇は阿南のことを親しみをこめて「あなん」と呼んでいた[199]。阿南は陸軍大臣に就任すると「国体護持」と「昭和天皇の安全の保障」のために早急な降伏に反対したが、最後は昭和天皇が「聖断」を下して終戦が決まると、泣き崩れる阿南に「あなん、あなん、お前の気持ちはよくわかっている。しかし、私には国体を護れる確信がある」とやさしく説いた[200]。その後、阿南は責任を取って自決したが、そのときに身に着けていたのは昭和天皇から拝領したワイシャツであった。阿南自決の知らせを聞いた昭和天皇は「あなんはあなんとしての考え方もあったに違いない。気の毒なことをした……」と蓮沼蕃侍従武官長にもらしている[201]。侍従長の藤田尚徳によれば、阿南は昭和天皇が信頼していた数少ない陸軍軍人で、阿南の率直豪快な性格を好んでおり、その死を悼んでいたという[202]。初代宮内庁長官の田島道治によれば、昭和天皇は、阿南について「終戦ハ鈴木、米内、木戸、それから陸相の阿南、と皆私の気持をよく理解してゝくれて其コムビがよかつた。」と評したとされる。

- 宮内省と宮殿の間にある大膳寮で調理された食事は、御文庫(戦争後半から天皇皇后が暮らした建物)に車で運ばれ、当直侍医の「おしつけ」(毒見)を受ける。開戦直後から食糧事情が厳しくなった上、生真面目な昭和天皇が闇物資を仕入れることを禁じたため、戦争末期の食事はかなり貧しかった。主食は配給の米に丸麦や外米を混ぜたものを日に一度だけ、他の2食はうどん、そば、すいとん、代用パン、イモ類など。物資を囲い込み、贅沢を続けた軍部とは大違いだった[203]。

- 御文庫の御書斎の飾り棚にエイブラハム・リンカーンとチャールズ・ダーウィンのブロンズ像を置いていた。敵国の元大統領と皇室の神話とは相いれない進化論を唱えた科学者である。だが、昭和天皇はリンカーンを政治家として尊敬し、ダーウィンの学者としての真摯な姿勢に共感し、何の違和感も抱いていなかったらしい。

- 広島への原爆投下を受けて、東郷茂徳外務大臣に対し「300年も経てば再起可能なるが如き条件も致し方なし」と、本土決戦せずに戦争を終結させることを求めた[204]。

戦後

- 初の日本社会党政権を成立させた片山哲首相に対しては、「誠に良い人物」と好感を持ちながらも、社会主義イデオロギーに基づく急激な改革に走ることを恐れ、側近を通じて自分の意向を伝えるなど、戦後においても政治関与を行っていたことが記録に残っている。また片山内閣の外相だった芦田均は「内奏を望む昭和天皇への違和感」を日記に記している[205]。

- 1947年(昭和22年)9月23日、都内在住の天皇側近からGHQを通してアメリカ合衆国国務省に伝送されたいわゆる「天皇メッセージ」によると、「天皇はアメリカ合衆国が沖縄県をはじめ琉球諸島を軍事占領し続けることを希望していた」とされる。天皇の意見によると、「その占領は、アメリカ合衆国の利益になり、日本を守ることにもなり、沖縄の主権は、日本に残したまま長期租借という形で行われるべきである」と考えられた。これは「日本本土を守るため、沖縄を切り捨てた」とする見方がある一方、「租借という形で日本の主権を確保しておく」といった見方もある[206]。

- 農地改革後の農村を視察していたアメリカ人が農作業をしていた老人に「農地改革の成果」と「ダグラス・マッカーサーをどう思うか」について質問したとき、マッカーサーのことを「お雇い外国人」と思いこんだ老人から「陛下も本当にいい人を雇ってくださいました」と真顔で答えられ返答に窮したという逸話がある[注釈 34]。

- アメリカ政府からの使節が皇居新宮殿について「新しいのですね」と感想を述べたとき、「前のはあなたたちが燃やしたからね」と皮肉を返したと伝わる。皇居新宮殿以前に起居していた御常御殿は戦災で焼失しており、吹上御所が完成する1961年(昭和36年)まで、昭和天皇と香淳皇后は戦時中防空壕として使用した御文庫を引き続いて仮住居としていた。

- 皇居の畑で芋掘りをしていたとき、日本では滅多に見ることのできない珍しい鳥であるヤツガシラが一羽飛来したのを発見、侍従に急ぎ双眼鏡を持ってくるように命じた。事情の分からない侍従は「芋を掘るのに双眼鏡がなぜいるのですか」と聞き返した。このときのヤツガシラは香淳皇后が日本画に描いている。

- イギリスなど君主制国家に対しては、比較的新興国の部類に入るイラン帝国なども含めて好感と関心を抱いていたという。主権回復後ほどない1956年(昭和31年)にはエチオピア皇帝ハイレ・セラシエの来日を迎え、満洲国皇帝・溥儀以来の大がかりな祝宴を張って皇帝を歓迎した。ハイレ・セラシエはその後、大阪万博にも見学に来日している。1975年(昭和50年)の沖縄国際海洋博覧会にはイラン帝国のパビリオンも出展された。強引な建国であった1976年(昭和51年)の中央アフリカ帝国建国に際しても祝電を送っている。

- 1971年(昭和46年)6月、佐藤栄作首相がアーミン・マイヤー米国駐日大使と会談した際、天皇から「日本政府が、しっかりと蔣介石(台湾の中華民国政府)を支持するよう促された」と伝えられていたことが、秘密情報解除されたアメリカ国務省の外交文書で判明。しかし、国連代表権は同年10月の国連総会で採択され毛沢東主席の中華人民共和国に移行した[207]。

- 1975年(昭和50年)に『タイム』誌のインタビューで中華人民共和国訪問の希望を語っており[208]、1978年(昭和53年)10月に中国の指導者として初めて訪日した鄧小平中国共産党中央軍事委員会主席と会見した際は天皇から「あなたの国に迷惑をかけて申し訳ない」と謝罪して鄧小平を感激させ[209]、1984年(昭和59年)4月には「中国へはもし行けたら」と述べて中国政府の訪中要請に前向きだったものの日本政府は沖縄訪問を優先したことで見送られた[208][210]。

- 生真面目な性格もあり、戦後政治において政争絡みで日本の政治が停滞することを好まなかったことが窺える。『入江相政日記』には、いわゆる「四十日抗争」の際、参内した大平正芳に一言も返さないという強い態度で非難の意を示したことが記録されている。

- 晩年の侍医だった伊東貞三も「伊東…きょうは満月だよ、そこを開けてごらん…きれいだよ」と末期がんであった昭和天皇に言葉をかけられたことを、「とても命の危機が迫っているとは思えない人間離れしたお姿だった」と回想している[172]。

公務におけるもの

- 「あ、そう」に象徴されるように発言のバリエーションが少ない一方、表情は非常に豊かで、満面の笑みを浮かべる天皇の表情のアップ(GHQカメラマンディミトリー・ボリアが撮影、時期は1950年(昭和25年)- 1951年(昭和26年)頃)なども写真に残っている。ただし、終戦まで天皇の笑顔を写した写真は、検閲によって一切公開不許可であった[211]。

- 1982年(昭和57年)の園遊会で黒柳徹子と歓談した際、黒柳が当時の自著『窓ぎわのトットちゃん』を「国内で470万部売って、英語で外国でも出ることになりました」と説明すると、昭和天皇は「よく売れて」と答えた。あたかも天皇へ自著を自慢しているように映ってしまい、周囲の大爆笑に黒柳は照れ笑いを浮かべながら「(売上を)福祉のために使うことができました」と説明した。このほか、柔道家の山下泰裕が昭和天皇から「(柔道は)骨が折れるだろうね」と声をかけられた際、文字通りに受け取ってしまい「はい、2年前に骨折しましたが、今はよくなって頑張っております」と朗らかに返答したエピソードがある。

- 1983年(昭和58年)5月、埼玉県行田市の埼玉県立さきたま史跡の博物館へ行幸。天皇がガラスケースの中の金錯銘鉄剣を見ようとしたとき、記者団が一斉にフラッシュをたいてその様子を撮影しようとしたため「君たち、ライトをやめよ!」と記者団を叱った。カメラのフラッシュがガラスに反射して見えなかったのを怒ったものである。

- 晩年、足元のおぼつかない天皇を思いやって「国会の開会式には無理に出席しなくとも……」という声が上がった。ところが天皇は「むしろ楽しみにしてるんだから、楽しみを奪うような事を言わないでくれ」と訴えたという。

家族・家庭

- 3人の弟宮との兄弟関係は良好で、特に性格のほぼ正反対といってよい長弟・秩父宮雍仁親王とは忌憚のない議論をよく交わしていたという。秩父宮が肺結核で療養することになると、薨去前日に見舞いを希望しながら、秩父宮への精神的影響への配慮のため後ろ倒しにしたため臨終に間に合わなかった[212]。そのため、次弟・高松宮宣仁親王が病気で療養すると、3度見舞いに訪れ、その3回目が薨去当日であった[213]。また妃たち同士(香淳皇后、雍仁親王妃勢津子、宣仁親王妃喜久子、崇仁親王妃百合子)も仲が良好で、これもまた兄弟関係を良好に保つ大きな助けとなった。

- 久邇宮家出身の女王である后・香淳皇后(名:良子〈ながこ〉)のことは、側近と相談して決めた愛称の「良宮」(ながみや)と呼んでいた。一方、香淳皇后は昭和天皇のことを「お上(おかみ)」と呼んでいた。2人の間には7人(2男5女)の子宝にも恵まれ、夫婦仲は円満だった。岡本愛祐(当時東宮侍従)の回想によれば、結婚当初から、当時の男女としては珍しく、手をつないで散歩に行くことがあった[214]。

- 1919年(大正8年)、宮内大臣波多野敬直から、婚約を知らされる[23]。翌1920年(大正9年)に久邇宮邸で良子女王と儀礼的に対面したが、言葉を交わすことは無かった[23]。その後、二人の対面も計画されたが実現せず、結局、婚約中に親しく会う機会はなく、印象もない[23]。

- 婚約中の1921年(大正10年)に訪欧したとき、婚約者とその妹たちへの土産に、銀製の手鏡・ブラシセットを購入した[215]。結婚後も、行幸先、植物採集に出かけた先では必ず「良宮のために」と土産を購入、採集した。また1971年(昭和46年)の訪欧時にも、オランダで抗議にあって憔悴した皇后を気遣ったエピソードがある。

- 天皇の手の爪を切るのは、皇后が行っていた。侍医が拝診の際に、天皇の手の爪が長くなっていることを指摘すると「これは良宮(ながみや)が切ることになっている」と、医師に切らないよう意思表示した[216]。

- 香淳皇后との間には当初皇女が4人続けて誕生したため、事態を憂慮した宮内省(現:宮内庁)は側室制度(一夫多妻制)を復活させることを検討し始めていた。しかし側近が側室を勧めた際、昭和天皇は「良宮でよい」と返答した。側室候補として華族の娘3人の写真を見せられたときも「皆さん、なかなかよさそうな娘だから、相応のところに決まるといいね」と返答し写真を返したエピソードも残っている。また、香淳皇后に対しては「皇位を継ぐ者は、秩父さんもおられれば、高松さんもおられる」「心配しないように」と励ましたという[217]。

- 5人目の子にして、待望の第一皇子(第一皇男子)・継宮明仁親王を得た際の昭和天皇の喜びようは大変なものだった。しかしそれにも増して、それまで華族たちから「女腹」(女子ばかりでお世継ぎたる男子を出産できない)と陰口を叩かれて肩身の狭い思いをしていた香淳皇后へのねぎらいはひとしおなものだった。男子誕生の知らせを受けた昭和天皇はいても立ってもいられず、まっしぐらに香淳皇后のもとへ赴いて母子を見舞い、万感の思いを込めて「よかったね」と一声かけるとすぐに退出、ところがすぐにまた引き返し、ふたたび同様に声をかけ皇后をねぎらった[218]。

- 香淳皇后の老いの兆候が顕著になったあとも「皇后のペースに合わせる」[219]などと皇后を気遣っており、1987年(昭和62年)9月に行われた昭和天皇の手術後の第一声も「良宮はどうしているかな」[220]だった。

- (夭折した第2皇女子・久宮祐子内親王を除く)6人の皇子女たちは近代以降初めて、両親の手元によって皇后の母乳で育てられたが、学齢を迎えるころから4人の内親王たちは呉竹寮で、2人の親王たちは3歳ごろより別々に養育され、家族とはいえ、一家が会えるのは週末のみになってしまった。しかし会える時間が短いとはいえ、天皇が四女・厚子内親王の勉強の質問に丁寧に答えたなどの逸話がある[221]。

- 長男で皇太子の継宮明仁親王には「(帝王学の一環として)西洋の思想も学ばせるべきである」と考え、家庭教師にエリザベス・ヴァイニングを招いた。また、西洋で流行していたボードゲームのリバーシ(現在のオセロ)を与え、父親の昭和天皇自ら対戦して皇太子の知恵を育んだ[222]。

- 父・大正天皇について、激務に身をすり減らした消耗振りを想起し、記者会見で「皇太子時代は究めて快活にあらせられ極めて身軽に行啓あらせられしに、天皇即位後は万事窮屈にあらせられ(中略)ついに御病気とならせられたることまことに恐れ多きことなり」と回想している。長弟・秩父宮雍仁親王も同様の発言をしている。

- ひげを蓄えたのは、香淳皇后との成婚後からで「成婚の記念に蓄えている」とも「男子、唯一つの特権だから」とも、その理由を説明している。他方、1986年(昭和61年)以降、孫の一人である文仁親王が口ひげをたくわえ始めたときには「礼宮のひげはなんとかならんのか」と苦言を呈した。なおひげの手入れは「自ら電気カミソリで行っていた」という[223]。

- 自身の初孫で、長女・成子内親王(東久邇成子)の長男・東久邇信彦に対し、結婚相手の条件として「両親が健在な、健全な家庭の人であること」「相手の家にガン系統がないこと」などを伝え、「条件に合えば自分の好きな人でいい」とした[216]。

人物像

生活・趣味

- 趣味として、ゴルフを勧められ、1917年(大正6年)の皇太子時代よりゴルフを行っていた。当時は病弱であり、結核を予防するという意味もあったという。皇太子はゴルフに熱心となり、欧州旅行中も行い、また、来日中の英国王太子(のちのエドワード8世国王、エリザベス2世女王の伯父)と1922年(大正11年)4月19日、プレーしている[225][注釈 35]。妃の良子女王には、婚儀の翌月である1924年2月から裕仁親王自ら伝授しプレイするようになった[226]。その後、赤坂離宮に6ホール、那須御用邸に9ホール、吹上御苑にも9コースのハーフゴルフコースを造成しプレイした[227]。1928年9月9日のゴルフ大会の記録によれば裕仁の成績として9コース、58,51。9月13日の大会では裕仁54、良子の60という記録がある[228]。1939年9月3日にイギリスとフランスがドイツに宣戦布告。いずれ日本も英米と対戦する日が来るとゴルフを断った。前後して吹上御苑コースなども廃止された[229][注釈 36]。

- 生物学研究所の顕微鏡を古くなっても買い替えることはなく、鉛筆は短くなるまで使い、ノートは余白をほとんど残さず、洋服の新調にも消極的であった[230]。

- 不自然なものを好まず、盆栽を好まなかった[231]。

- 1926年(大正15年)5月、摂政宮として岡山県、広島県及び山口県の3県へ行啓の際、御召艦となった戦艦「長門」で将兵の巡検後タバコ盆が出された甲板で「僕は煙草はのまないからタバコ盆は煙草呑みにやろう」と、(「朕」ではなく)はっきり「僕」と言うのを当時主計中尉で「長門」勤務だった出本鹿之助が聞いている[232]。

- 見学した新幹線の運転台が気に入り、侍従に時間を告げられてもしばらくそこから離れなかったこともある。訪欧時にもフランスで鯉の餌やりに熱中し、時間になってもその場を離れなかったエピソードがある。

- スポーツに関しては「幼いときから色々やらされたが、何一つ身につくものはなかった」と発言した。昭和天皇自身は乗馬が好き(軍人として必要とされたという側面もある)で、障害飛越などの馬術を習得しており、戦前はよく行っていた。戦後でも記念写真撮影に際して騎乗することがあった。また水泳(古式泳法)も得意で、水球を楽しむ写真も残っている。

- デッキゴルフやビリヤードを好み、戦艦「比叡」を御召艦にしていた際に侍従を相手に興じている[233]。乗艦時は無表情だった昭和天皇が、このときは屈託もなく笑って楽しんでいたという[234]。

- 映画も大の好みであった。「ベルリン五輪記録映画『民族の祭典』やヴィリ・フォルスト監督の『未完成交響楽』(オーストリア映画)、ディアナ・ダービン主演の『オーケストラの少女』なども鑑賞された」と、戦前の海軍侍従武官(海軍少将)だった山澄貞次郎による回想記[235]がある。チャールズ・チャップリン監督・主演の『街の灯』を、皇后とともに鑑賞したと『昭和天皇実録』に記述がある[236]。1942年(昭和17年)4月29日(天長節)、自身の41歳の誕生日の夜に香淳皇后と側近たちと共に『ミッキーの捕鯨船』というアメリカ映画を鑑賞したことが記録されている[203]。

- 1975年(昭和50年)10月31日の記者会見で「テレビはどのようなものをご覧になるか」という質問に対し、微笑を浮かべ身を乗り出して、「テレビは色々見てはいますが、放送会社の競争がはなはだ激しいので、今どういう番組を見ているかということには答えられません」と微笑みつつ冗談交じりに返した。記者達はこの思わぬ天皇の気遣いに大爆笑した[80]。

- 現在では、側近の日記が明らかになることによってどのような番組を見ていたかが明らかになっており[237]、NHK朝の連続テレビ小説と『水戸黄門』が好きだったとされる[231]。

- 『おしん』では「その当時の女性の苦労というものを、察していましたが、当時はあまりよく知らなかった。苦労をしていたということは知っていましたけれども、それは非常に大ざっぱな感想しか、その当時は承知していませんでした。」と感想を述べた[238]。『おしん』の原作と脚本を手掛けた橋田壽賀子によれば、おしんの誕生年設定はあえて昭和天皇と同年の明治34年としており、その意図は「昭和天皇にご覧頂くため」であったことに言及している[239]。

- テレビ番組に関してはこのほか『自然のアルバム』などもよく視聴した。意外なところでは『プレイガール』も視聴したことがあるという[240]。『刑事コロンボ』も好きで、訪米の際には主演のピーター・フォークを昼食会に招待しようと希望した[241]という記事もあるが、訪米直前のニューズウィークのインタビューでは、国民に人気のあることは知っているが観たことはないと答えている[242]。

- テレビ映像の被写体になることに関しては『皇室アルバム』のプロデューサーだった古山光一は「秋田国体に行かれたときに、小雨が降って侍従が傘を差し出したら、強風で傘が飛び、陛下の帽子も飛ばされた映像もあるんです。戦前なら即NGでしょうが、陛下はそれをご覧になって『おもしろい映像だったね』とおっしゃったそうです。そういうお声を聞くと侍従も困るといえません。昭和天皇の人間性で、この番組は、救われてきた気がします」と振り返っており、古山も天皇と皇族の動静がテレビ報道されることに一定の理解を示していた[243]。

- 1972年(昭和47年)3月7日に行われた『ニューヨーク・タイムズ』のインタビューにおいて、自身の知的発達に最も影響を与えた人物として東京帝国大学教授・箕作元八を挙げた。箕作の著書が、西洋史の傾向や西洋の民主主義を理解することの重要性を証明したと語っている[244][245]。

- 好角家として知られる昭和天皇は、当時の日本相撲協会理事長・春日野清隆が「蔵間は大関になります」と語った言葉をのちのちまで覚えていたらしく、あるとき「蔵間、大関にならないね」とこぼした。春日野理事長は「私は陛下に嘘を申し上げました」と言って謝罪し、その後、蔵間を理事長室へ呼んで叱責したという逸話がある。

食事・好物

| 天皇のお食事というものは賜宴、陪食の場合は別として、たいそう質素であり、特に主食では一般の家庭より無味なものを召し上がっておられることを解ってもらえれば、結構だとおもう。[247] |

天皇皇后と皇太子一家の食事は、宮内省大膳寮(後に宮内庁大膳課)に所属する主膳長(宮内庁では主厨長)以下約50人の料理人が担当した。昭和天皇の食事や好物は、1972年(昭和47年)の引退まで主厨長を務め小説・テレビドラマ『天皇の料理番』のモデルとなった秋山徳蔵[247]や、1974年(昭和49年)から5年間宮内庁大膳課に勤務した工藤極[248]が著書などで詳しく書き残している。

- 工藤の回想によると、朝食は洋食、昼食と夕食は和洋交互で、同じ食材や調理法(煮る・焼く等)が続かないよう考慮されていた。食事を含め他人の手を煩わせないよう極力配慮しており、夜食が必要な時のために待機していた宿直にも声がかかることはなかった[249]。メニューに関して何が食べたいという希望が出されることはなく、長らく仕えていると自ずと好き嫌いは察することができた[247]。朝食は、ハムエッグを食することを好んだという。戦後は、オートミールと副菜(ドレッシング抜きのコールスロー、蕪のクリーム煮など)にトースト2枚、サラダ、果物、牛乳の朝食[247]で、晩年まで定番とした。

- 料理の好みは、「どちらかといえば薄味をお好みになるが、油濃いものも、うなぎ、中華料理、てんぷらも」と秋山は書いている[247]。蕎麦も好物で、1955年(昭和30年)頃は一週間に一度手打ちのざるそばが出され、お代わりをするほどだった[247]。天ぷらは、香淳皇后が調理することがあった[247]。1963年 (昭和38年)には、赤坂御所で神田小川町「天政」店主・橋井政二の手によって、屋台で揚げられた江戸前のハゼを毒見無しで食べたことがある。

- 変わった好みとしては、スルメから骨とゲソを取り除いてオーブントースターで焼いてからちぎり、鉢ですり潰した「イカ粉」をカレーにかけていた[249]。椎茸も好物で、生椎茸が献上された際には、グラタンやバター焼に調理されたものを食べた[247]。このほか、鴨のすき焼きも好んだと伝わるなど、食に関する逸話は非常に多い。

- 甘党で、おはぎや汁粉が好物。また、果物も好きで毎食提供されていた。一方で、酒は幼少期に屠蘇で苦しんで以来苦手になり、一切口にしなかった。1955年(昭和30年頃)に侍医の勧めで少し飲むようになったが、ワインが「いくらかお苦しい」ようであるほかは「やはりだめでいらっしゃる」[247]。

- 猫舌で、天ぷらは冷め加減を見て提供されたが、まれに熱いまま口に入れると「熱い!」と言うことがあった[247]。また、浜名湖で焼きたての鰻の蒲焼を食べて火傷をした逸話が伝わる。

- 食材は、生鮮食品を中心に自給していた。野菜は、皇居の生物学御研究所(現・生物学研究所)や新宿御苑(戦前のみ)の田畑で栽培されたもち米や野菜が用いられた。卵や肉製品(ハム、ソーセージなど)、牛乳、乳製品(バター、チーズ、乳酸菌飲料など)は、御料牧場(千葉県三里塚、後に栃木県の宮内庁高根沢御料牧場に移転[249])から、10日ごとに皇居に届けられた。精肉は、御料牧場から提供されたほか、同時に市井の精肉店からも購入した。魚介類は、昭和初期まで築地の魚河岸に置かれた「魚精方」が納品し調理も行っていたが、大膳寮が調理を行うようになり共同水産から購入した。ただし、骨はすべてピンセットで引き抜いて調理された[247]。果物や調味料などその他の食材は市中から購入[247]し、カレーの付け合わせとしてラッキョウは桃屋製、福神漬は酒悦製など市販品も使われていた[249]。

- 戦前から戦後の食糧難の時には、昭和天皇自ら白米を節制し、節米料理を摂るようにしていた。戦前に食料事情が悪化し始めた時点で「半つき米に丸麦混入の御飯」で、晩餐会を除き、寿司の場合でも白米の使用を許さなかった。戦時中も、この麦飯は1日一食のみで、あとはパンを食べていた。1955年(昭和30年)の時点でも、「配給の七分づきの米に、丸麦を混ぜたもの」を1日に一食だけで、他の二食はうどんや蕎麦、蕎麦がき、すいとん、芋類(サツマイモ、ジャガイモ)で済ませていた。自らパンに代用品を混ぜた代用パンの調理を提案し、大膳寮がきな粉やトウモロコシ、乾燥野菜などを順番に混ぜて試作し提供した。戦後も配給品による食事にこだわり、ヤミの食材の購入は一切許さなかった。たまに魚が配給されてくると、秋山は「飛び上るほど嬉しくて、いそいそと御膳にのぼせたものであった」が、実は魚河岸の篤志家の商人が自腹で闇市で仕入れた魚だという事が後で分かったという事もあった[247]。

- 晩年は、芋類、麺類(蕎麦)、肉料理、鰻、天ぷら、乳製品、チョコレートの順に好物であったとされる[250]。月一回の蕎麦が大変な楽しみで、配膳されたときには御飯を残して蕎麦だけを食べたという。

- 基本的に調理は大膳寮(大膳課)が行い、行幸啓の際も随伴した大膳寮(戦後は大膳課の指導の下、地元の調理師)が行った。ただし、終戦直後には自ら世話をしたニワトリの卵や育てた野菜で、自ら料理を作ることもあった[247]。

- 1964年(昭和39年)に下関に行幸した際には、中毒の恐れがあるからとフグを食べられないことに真剣に憤慨し、自分たちだけフグを食べた侍従たちに「フグには毒があるのだぞ」と恨めしそうに言ったという逸話もある。その一方で同所ではイワシなど季節の魚に舌鼓を打ったという。

生物・自然

- 生物学者だった昭和天皇は、1912年4月27日に学習院初等学科5年生の授業でカエルの解剖を習った。帰宅してからもトノサマガエルの解剖を行い、観察後は死骸を箱に入れて庭に埋め、「正一位蛙大明神」の称号を与えたという[174][177]。

- 昭和天皇は海の生物が好きであり、臣下との会話で海の生物の話題が出ると喜んだという。趣味として釣りも楽しんだ。沼津において、常陸宮正仁親王を伴って磯釣りに興じたことがある。釣った魚は研究のため、すべて食べる主義であった。終戦直後には「ナマコが食べられるのだから、ウミウシも食べられるはずだ」と、葉山御用邸で料理長にウミウシを調理させ食した(のちに「あまりおいしいものではなかった」と述べた)という。採集品については食べることはなかったともいわれ、船頭が献上した大ダイをそのまま標本にしてしまい、船頭が惜しがったというエピソードも伝わる。

- 1929年(昭和4年)、戦艦「長門」で和歌山県に訪問し進講を受けた南方熊楠のことを昭和天皇は後々まで忘れることがなく、その名を戦後の御製に詠んでいる[251]。南方および弟子からは都合四回にわたって粘菌の標本の献呈を受けている。通常は桐の箱で渡される標本は森永キャラメルの大箱に入れられていた[252]が昭和天皇はそれさえも面白がったという。

- 「テツギョ」というキンギョとフナの雑種とされる魚を飼育していた。のちに遺伝子分析でキンブナとリュウキンの雑種と判明した。

- 海洋生物学を研究する関係からか、英語よりフランス語を得意としたと伝わる。訪欧時フランスのバルビゾンのレストラン「バ・ブレオー」でエスカルゴを食べる際、その個数について「サンク(仏語で5つ)」と「3個」をかけて近習をからかったことがある[216][253]。

- 武蔵野の自然を愛し、ゴルフ場に整備されていた吹上御苑使用を1937年(昭和12年)に停止し、一切手を加えないようにした。その結果、現在のような森が復元された。

- 「雑草という植物はない」と言ったとされることでも知られる。これに関連し、1984年(昭和59年)8月の取材において、雑草と言う呼称について「少し侮辱的な感じがして、どうも好まないのです」「どうもおもしろくない名前」と発言している[254]。

- 2018年、生前採取していたテヅルモヅルが新種であったことが判明し「トゲツルボソテヅルモヅル」と命名された[255]。

戦争責任論

概要

大日本帝国憲法(明治憲法)において、第11条「天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」を根拠として、軍の最高指揮権である統帥権は天皇大権とされ、また第12条「天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム」を根拠に軍の編成権も天皇大権の一つとされた。政府および帝国議会から独立した、編成権を含むこの統帥権の独立という考え方は、1930年(昭和5年)のロンドン海軍軍縮条約批准の際に、統帥権干犯問題を起こす原因となった。

- 統帥権が天皇の大権の一つ(明治憲法第11条)であったことを理由に、1931年(昭和6年)の満洲事変から日中戦争(支那事変)、さらに太平洋戦争へと続く「十五年戦争」(アジア太平洋戦争)の戦争責任をめぐって、最高指揮権を持ち、宣戦講和権を行使できた天皇に戦争責任があったとする主張

- 大日本帝国憲法第3条「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」と、規定された天皇の無答責を根拠に(あるいは軍事などについての情報が天皇に届いていなかったことを根拠に)、天皇に戦争責任を問うことはできないとする主張

との間で、論争がある。

美濃部達吉らが唱えた天皇機関説によって、明治憲法下で天皇は「君臨すれども統治せず」という立憲主義的君主であったという説が当時の憲法学界の支配的意見であったが、政府は当時、「国体明徴声明」を発して統治権の主体が天皇に存することを明示し、この説の教示普及を禁じた。

終戦後の極東国際軍事裁判(東京裁判)において、ソビエト連邦、オーストラリアなどは昭和天皇を「戦争犯罪人」として法廷で裁くべきだと主張したが、連合国最高司令官であったマッカーサーらの政治判断(昭和天皇の訴追による日本国民の反発への懸念と、GHQ/SCAPによる円滑な占領政策遂行のため天皇を利用すべきとの考え)によって訴追は起きなかった。

昭和天皇の崩御直後の1989年(平成元年)2月14日、参議院内閣委員会にて当時(竹下登首相、竹下改造内閣)の内閣法制局長官・味村治が「大日本帝国憲法第3条により無答責・極東軍事裁判で訴追を受けていないという二点から、国内法上も国際法上でも戦争責任はない」という解釈を述べている。

マッカーサーに対する発言に関して

『マッカーサー回想記』によれば、昭和天皇と初めて面会したとき、マッカーサーは天皇が保身を求めるとの予想をしていたが、昭和天皇は、

- 「私は国民が戦争遂行にあたって、政治、軍事両面で行ったすべての決定と行動に対する全責任を負う者として、私自身をあなたの代表する諸国の採決に委ねる為、あなたをお訪ねした」

と発言したとされる。この会談内容については関係者による直接又は伝聞に齟齬がある(昭和天皇・マッカーサー会見#第1回会見を参照)。昭和天皇自身は1976年(昭和51年)11月6日の取材で、「秘密で話したことだから、私の口からは言えません」とした[256]。翌1977年(昭和52年)8月23日に行われた取材でも、マッカーサーの印象について問われた際「マッカーサー司令官とはっきりこれはどこにもいわないという約束を交わした」「男子の一言のごときことは、守らねばならない」と述べ、遂に崩御まで口外しなかった[257]。

また当時の宮内省総務課長で随行者の一人であった筧素彦[258]も最初に昭和天皇と対面したときのマッカーサーの傲岸とも思える態度が、会見終了後に丁重なものへと一変していたことに驚いたが、のちに『マッカーサー回想記』などで発言の内容を知り、長年の疑問が氷解したと回想している[171]。

天皇自身の発言

- 1975年(昭和50年)9月8日、米国NBC放送のテレビインタビュー[259]

- [記者] 1945年の戦争終結に関する日本の決断に、陛下はどこまで関与されたのでしょうか。また陛下が乗り出された動機となった要因は何だったのですか。

- [天皇] もともと、こういうことは内閣がすべきです。結果は聞いたが、最後の御前会議でまとまらない結果、私に決定を依頼してきたのです。私は終戦を自分の意志で決定しました。(中略)戦争の継続は国民に一層の悲惨さをもたらすだけだと考えたためでした。

- 1975年(昭和50年)9月20日・アメリカ・ニューズウィークのインタビュー[260]

- [記者] (前略)日本を開戦に踏み切らせた政策決定過程にも陛下が加わっていたと主張する人々に対して、どうお答えになりますか。

- [天皇] (前略)開戦時には閣議決定があり、私はその決定を覆せなかった。これは帝国憲法の条項に合致すると信じています。

- 1975年(昭和50年)9月22日・外国人特派団への記者会見[261]

- [記者] 真珠湾攻撃のどのくらい前に、陛下は攻撃計画をお知りになりましたか。そしてその計画を承認なさいましたか。

- [天皇] 私は軍事作戦に関する情報を事前に受けていたことは事実です。しかし、私はそれらの報告を、軍司令部首脳たちが細部まで決定したあとに受けていただけなのです。政治的性格の問題や軍司令部に関する問題については、私は憲法の規定に従って行動したと信じています。

- 1975年(昭和50年)10月31日、訪米から帰国直後の日本記者クラブでの記者会見[262][263][264]。

- [問い] 陛下は、ホワイトハウスの晩餐会の席上、「私が深く悲しみとするあの戦争」というご発言をなさいましたが、このことは陛下が、開戦を含めて戦争そのものに対して責任を感じておられるという意味ですか。また陛下は、いわゆる戦争責任について、どのようにお考えになっておられますか。(『タイムズ』記者)

- [天皇] そういう言葉のアヤについては、私はそういう文学方面はあまり研究していないので、よくわかりませんから、そういう問題についてはお答えできかねます。

- [問い] 戦争終結にあたって、広島に原爆が投下されたことを、どのように受けとめられましたか。(中国放送記者)

- [天皇] 原子爆弾が投下されたことに対しては遺憾に思っておりますが、こういう戦争中であることですから、どうも、広島市民に対しては気の毒であるが、やむを得ないことと私は思っております。

- 1981年(昭和56年)4月17日・報道各社社長との記者会見[265]

- [記者] 八十年間の思い出で一番楽しかったことは?

- [天皇] 皇太子時代、英国の立憲政治を見て以来、立憲政治を強く守らねばと感じました。しかしそれにこだわりすぎたために戦争を防止することができませんでした。私が自分で決断したのは二回(引用註:二・二六事件と第二次世界大戦の終結)でした。

陵・霊廟・記念館

陵(みささぎ)は、宮内庁により東京都八王子市長房町の武蔵陵墓地にある武蔵野陵(むさしののみささぎ)に治定されている。宮内庁上の形式は上円下方[266]。

皇居・宮中三殿(皇霊殿)においても、歴代天皇・皇族とともに祀られている。

2005年(平成17年)11月27日、東京都立川市の国営昭和記念公園の「みどりの文化ゾーン・花みどり文化センター」内に、「昭和天皇記念館」が開館し、「財団法人昭和聖徳記念財団」が運営を行っている。館内には「常設展」として、昭和天皇の87年間にわたる生涯と、生物学の研究に関する資料や品々、写真などが展示されている。

生物学研究

昭和天皇は生物学者として海洋生物や植物の研究にも力を注いだ。1925年(大正14年)6月に赤坂離宮内に生物学御研究室が創設され、御用掛の服部廣太郎の勧めにより、変形菌類(粘菌)とヒドロ虫類(ヒドロゾア)の分類学的研究を始めた。1928年(昭和3年)9月には皇居内に生物学御研究所が建設された。1929年(昭和4年)6月には、南方熊楠(在野の博物学者で粘菌研究第一人者)が住む紀伊田辺を軍艦長門で行き進講を受けた。もっとも、時局の逼迫によりこれらの研究はままならず、研究成果の多くは戦後発表されている。ヒドロ虫類についての研究は裕仁(あるいは日本国天皇)の名で発表されており、『日本産1新属1新種の記載をともなうカゴメウミヒドラ科Clathrozonidaeのヒドロ虫類の検討』をはじめ、7冊が生物学御研究所から刊行されている。また、他の分野については専門の学者と共同で研究をしたり、採集品の研究を委託したりしており、その成果は生物学御研究所編図書としてこれまで20冊刊行されている。

1934年(昭和9年)には、海中生物の採集に使うための御用船として「葉山丸」が建造された。これは横須賀海軍工廠で建造された全長15.1メートルの和船型内火艇で、宮内省で管理された。第二次世界大戦時は海軍兵学校に下賜され、戦後は英豪軍が接収して瀬戸内海でヨットとして使用していたが、1949年に退役したあとは海上保安庁の管理下に入り、修復工事を経て再び採集作業に用いられた。1956年には、同庁の23メートル型港内艇「むらくも」を改装・改名した「はたぐも」がその役割を引き継いだ。そして1971年には、新造船として「まつなみ」が建造されて、3代目の採集船となった。これらの艇は、普段は通常の巡視艇と同様の警備救難業務にあたっていた。なお「はたぐも」の就役後は「葉山丸」は通常の巡視艇として用いられていたが、1967年に船体を規格12メートル型に改装した(しらぎく型)。この際に主機関は引き継がれたが、旧船体は役目を終えたことから、大山祇神社(愛媛県今治市)の海事博物館に保存、公開されている[267]。

第二次世界大戦後に行われた戦後巡幸では、しばしば巡幸先の研究機関が展示した海棲生物標本を観察する姿が記録されている。愛媛大学で展示されていたヒドラの標本に対しては、時間を超過してまでルーペや三台の顕微鏡を使用して観察。さらに翌日の休養日にも、御泊所に設けられた展示室で1時間にわたりヒドロゾアなどの標本を観察、さらに午後には松山市沖合の興居島に船を出してゴゴシマユムシなどの標本採集も行っている[268]。

昭和天皇の生物学研究については、山階芳麿や黒田長礼の研究と同じく「殿様生物学」の流れを汲むものとする見解や、「その気になれば学位を取得できた」とする評価がある[誰?]。一方、昭和天皇が研究題目として自然科学分野を選んだのは、純粋な個人的興味というよりも、『万葉集』以来の国見の歌同様、自然界の秩序の重要な位置にいるシャーマンとしての役割が残存しているという見解もある[誰?]。これについては北一輝が昭和天皇を「クラゲの研究者」と呼び密かに軽蔑していたという渡辺京二の示すエピソードが興味深いが、数多く残されている昭和天皇自身が直接生物学に関して行った発言には、この見解を肯定するものは見当たらない。昭和天皇の学友で掌典長も務めた永積寅彦は生物学研究の上からも堅い信仰を持っていたのではないかと語っている[269]。また、詠んだ和歌の中で、干拓事業の進む有明海の固有の生物の絶滅を憂うる心情を詠いつつ、その想いを「祈る」と天皇としては禁句とされる語を使っている点に特異な点があることを、自然保護運動家の山下弘文などが指摘している。

昭和天皇の海洋生物研究の一部は、明仁の研究とともに、新江ノ島水族館(神奈川県藤沢市)で公開されている。

- 昭和天皇の研究著書

- 昭和天皇と専門の学者の共同研究

- 昭和天皇の採集品を基に専門の学者がまとめたもの

- 相模湾産後鰓類図譜(馬場菊太郎)(1949年9月、岩波書店)

- 相模湾産海鞘類図譜(時岡隆)(1953年6月、岩波書店)

- 相模湾産後鰓類図譜 補遺(馬場菊太郎)(1955年4月、岩波書店)

- 増訂 那須産変形菌類図説(服部廣太郎)(1964年10月、三省堂)

- 相模湾産蟹類(酒井恒)(1965年4月、丸善)

- 相模湾産ヒドロ珊瑚類および石珊瑚類 (江口元起)(1968年4月、丸善)

- 相模湾産貝類(黒田徳米・波部忠重・大山桂) (1971年9月、丸善)

- 相模湾産海星類(林良二)(1973年12月、保育社)

- 相模湾産甲殻異尾類 (三宅貞祥)(1978年10月、保育社)

- 伊豆半島沿岸および新島の吸管虫エフェロタ属(柳生亮三)(1980年10月、保育社)

- 相模湾産蛇尾類(入村精一)(1982年3月、丸善)

- 相模湾産海胆類(重井陸夫)(1986年4月、丸善)

- 相模湾産海蜘蛛類(中村光一郎)(1987年3月、丸善)

- 相模湾産尋常海綿類(谷田専治)(1989年11月、丸善)

- 相模湾産八放サンゴ類(今原幸光・岩瀬文人・並河洋)(2014年3月、東海大学出版会)

- 昭和天皇が発表したヒドロ虫類の新種

- Clytia delicatula var. amakusana Hirohito, 1969 アマクサウミコップ

- C.multiannulata Hirohito, 1995 クルワウミコップ

- Corydendrium album Hirohito, 1988 フサクラバモドキ

- C. brevicaulis Hirohito, 1988 コフサクラバ

- Corymorpha sagamina Hirohito, 1988 サガミオオウミヒドラ

- Coryne sagamiensis Hirohito, 1988 サガミタマウミヒドラ

- Cuspidella urceolata Hirohito, 1995 ツボヒメコップ

- Dynamena ogasawarana Hirohito, 1974 オガサワラウミカビ

- Halecium perexiguum Hirohito, 1995 ミジンホソガヤ

- H. pyriforme Hirohito, 1995 ナシガタホソガヤ

- Hydractinia bayeri Hirohito, 1984 ベイヤーウミヒドラ

- H. cryptogonia Hirohito, 1988 チビウミヒドラ

- H. granulata Hirohito, 1988 アラレウミヒドラ

- Hydrodendron leloupi Hirohito, 1983 ツリガネホソトゲガヤ

- H. stechowi Hirohito, 1995 オオホソトゲガヤ

- H. violaceum Hirohito, 1995 ムラサキホソトゲガヤ

- Perarella parastichopae Hirohito, 1988 ナマコウミヒドラ

- Podocoryne hayamaensis Hirohito, 1988 ハヤマコツブクラゲ

- Pseudoclathrozoon cryptolarioides Hirohito, 1967 キセルカゴメウミヒドラ

- Rhizorhagium sagamiense Hirohito, 1988 ヒメウミヒドラ

- Rosalinda sagamina Hirohito, 1988 センナリウミヒドラモドキ

- Scandia najimaensis Hirohito, 1995 ナジマコップガヤモドキ

- Sertularia stechowi Hirohito, 1995 ステッヒョウウミシバ

- Stylactis brachyurae Hirohito, 1988 サカズキアミネウミヒドラ

- S. inabai Hirohito, 1988 イナバアミネウミヒドラ

- S. monoon Hirohito, 1988 タマゴアミネウミヒドラ

- S. reticulata Hirohito, 1988 アミネウミヒドラ

- S. (?) sagamiensis Hirohito, 1988 サガミアミネウミヒドラ

- S. spinipapillaris Hirohito, 1988 チクビアミネウミヒドラ

- Tetrapoma fasciculatum Hirohito, 1995 タバヨベンヒメコップガヤ

- Tripoma arboreum Hirohito, 1995 ミツバヒメコップガヤ

- Tubularia japonica Hirohito, 1988 ヤマトクダウミヒドラ

- Zygophylax sagamiensis Hirohito, 1983 サガミタバキセルガヤ

上記のほか、1941年に昭和天皇が相模湾沖で新種のコトクラゲを発見し、駒井卓により発表され、Lyrocteis imperatorisという学名がつけられている[270]。

短歌

昭和天皇は生涯に約1万首の短歌を詠んだといわれている。うち公表されているものは869首。これは文学的見地からの厳選というよりは、御製の立場によるところが大きい。

帝国憲法期の御歌所の流れから、戦後は木俣修、岡野弘彦ら現代歌人の指導による影響も受け変容していった。公表された作品の約4割は字余りで、ほとんど唯一といってよい字足らずは、自然児の生物学者・南方熊楠に触発されたもののみである。

- 昭和天皇の歌集

-

- みやまきりしま:天皇歌集(毎日新聞社編、1951年11月、毎日新聞社)

- おほうなばら:昭和天皇御製集(宮内庁侍従職編、1990年10月、読売新聞社)

- 昭和天皇御製集(宮内庁編、1991年7月、講談社)

- 昭和天皇・香淳皇后の歌集

-

- あけぼの集:天皇皇后両陛下御歌集(木俣修編、1974年4月、読売新聞社)

財産

- 終戦時:37億5千万円。現在の金額で7912億円ほど。

- 崩御時:18億6千900万円、および美術品約5千点。美術品は1点で億単位の物も多数という。

- 皇室は不動産のみならず、莫大な有価証券を保有したが、昭和17年時点までには、日本銀行、日本興業銀行、横浜正金銀行、三井銀行、三菱銀行、住友銀行、日本郵船、大阪商船、南満洲鉄道、朝鮮銀行、台湾銀行、東洋拓殖、台湾製糖、東京瓦斯、帝国ホテル、富士製紙などの大株主であった。

- 皇室の財産も例外でなく一般国民同様に課税対象であり、昭和天皇崩御の時には相続税が支払われている。香淳皇后が配偶者控除を受け、長男の第125代天皇(現:明仁上皇)が相続税を全額を支払った。この時に御物と呼ばれる古美術品は相続せずに国庫に納められ、それを基に三の丸尚蔵館が開館した[271]。

- 終戦後、GHQにより皇室財産のほとんどが国庫に帰したとされるが、1944年(昭和19年)に、参謀総長と軍令部総長から戦局が逆転し難いとの報告を受けた後、皇室が秘密裏にスイスの金融機関に移管して隠匿させた財産が存在した、という主張がある[272][273]。

軍における階級

日本軍の階級

- 1912年(大正元年)9月9日、陸海軍少尉[18]

- 1914年(大正3年)10月31日、陸海軍中尉[20]

- 1916年(大正5年)10月31日、陸海軍大尉[21]

- 1920年(大正9年)10月31日、陸海軍少佐[29]

- 1923年(大正12年)10月31日、陸海軍中佐[35]

- 1925年(大正14年)、陸海軍大佐

- 1926年(昭和元年)12月26日、陸海軍大元帥

なお、日本国憲法下で創設された自衛隊(陸上自衛隊・海上自衛隊・航空自衛隊)においては、同憲法下で天皇が「国政に関する権能を有しない」という立場となったこともあり、いかなる階級にも属せず、直接的に関わることはなかった。

外国軍の階級

なお、大正天皇は1918年(大正7年)1月にイギリス陸軍元帥を授与されており、日本側はその返礼として、1918年10月にイギリス国王ジョージ5世に対して元帥陸軍大将を授与している[275]。昭和天皇がイギリス陸軍の名誉陸軍大将・陸軍元帥を授与されたのは、外交上の相互主義による。当時は、君主の間で互いに軍の階級を授与する外交儀礼が存在し、イギリスは日本以外にも12カ国(ドイツ、ロシア、スペイン等)の君主に陸軍元帥を授与している[276]。

栄典

勲章(国内)

大勲位菊花大綬章 - 1912年(大正元年)9月9日[18]

大勲位菊花大綬章 - 1912年(大正元年)9月9日[18] 大勲位菊花章頸飾 - 1921年(大正10年)9月24日

大勲位菊花章頸飾 - 1921年(大正10年)9月24日 勲一等旭日桐花大綬章

勲一等旭日桐花大綬章 功一級金鵄勲章 ※1947年(昭和22年)5月3日廃止

功一級金鵄勲章 ※1947年(昭和22年)5月3日廃止 勲一等瑞宝章

勲一等瑞宝章 文化勲章

文化勲章

外国勲章

国名等は受章当時。日付は、日本の官報で受章した(捧呈された)日付、又は当該国官報で授与された日付のうち、早い方。

皇太子・摂政時代

- 1916年(大正5年)11月3日(立太子礼当日)

イギリス : ロイヤル・ヴィクトリア勲章大綬章[277]

イギリス : ロイヤル・ヴィクトリア勲章大綬章[277] フランス共和国:レジオンドヌール勲章大綬章[277]

フランス共和国:レジオンドヌール勲章大綬章[277] イタリア王国:聖アヌンツィアータ勲章頸飾[277]

イタリア王国:聖アヌンツィアータ勲章頸飾[277] ロシア帝国:聖アンドレイ勲章大綬章[277]

ロシア帝国:聖アンドレイ勲章大綬章[277]

- 1919年(大正8年)7月16日 -

オランダ : オランダ獅子勲章[278]

オランダ : オランダ獅子勲章[278] - 1919年(大正8年)10月21日 -

スウェーデン :セラフィム勲章[279]

スウェーデン :セラフィム勲章[279] - 1920年(大正9年)6月24日 -

ルーマニア王国:カロル1世勲章大綬章[280]

ルーマニア王国:カロル1世勲章大綬章[280] - 1921年(大正10年)5月9日 -

イギリス : ロイヤル・ヴィクトリア勲章 (GCVO)[30]

イギリス : ロイヤル・ヴィクトリア勲章 (GCVO)[30] - 1921年(大正10年)5月9日 -

イギリス : バス勲章 (GCB)[30]

イギリス : バス勲章 (GCB)[30] - 1923年(大正12年)3月23日 -

ノルウェー : 聖オーラヴ勲章[281]

ノルウェー : 聖オーラヴ勲章[281] - 1923年(大正12年)6月4日 -

スペイン王国 : カルロス3世勲章[282][注釈 40]

スペイン王国 : カルロス3世勲章[282][注釈 40] - 1924年(大正13年)1月21日 -

デンマーク : エレファント勲章[284]

デンマーク : エレファント勲章[284] - 1924年(大正13年)3月22日 -

ポーランド : 白鷹勲章[285]

ポーランド : 白鷹勲章[285] - 1924年(大正13年)7月11日 -

チェコスロバキア : 白獅子勲章[286]

チェコスロバキア : 白獅子勲章[286] - 1924年(大正13年)10月18日 -

ペルー : ペルー太陽勲章[287]

ペルー : ペルー太陽勲章[287] - 1925年(大正14年)1月18日 -

ポルトガル : 塔と剣勲章大綬章[288]

ポルトガル : 塔と剣勲章大綬章[288]

天皇時代

- 1927年(昭和2年)6月9日 -

チリ:チリ・メリット勲章[289]

チリ:チリ・メリット勲章[289] - 1927年(昭和2年)6月25日 -

ボリビア:アンデスのコンドル勲章[290]

ボリビア:アンデスのコンドル勲章[290] - 1927年(昭和2年)11月17日 -

デンマーク:ダンネブロ勲章[291]

デンマーク:ダンネブロ勲章[291] - 1928年(昭和3年)10月9日 -

スペイン王国 : 金羊毛勲章[292][注釈 41]

スペイン王国 : 金羊毛勲章[292][注釈 41] - 1928年(昭和3年)10月26日

- 1929年(昭和4年)4月22日 -

オーストリア : オーストリア共和国功績勲章 大星章[295]

オーストリア : オーストリア共和国功績勲章 大星章[295] - 1929年(昭和4年)5月4日 -

イギリス : ガーター勲章 (KG)[296](その後の、剥奪及び復帰に至る経緯の詳細は当該項目を参照)

イギリス : ガーター勲章 (KG)[296](その後の、剥奪及び復帰に至る経緯の詳細は当該項目を参照) - 1930年(昭和5年)4月29日 -

ハンガリー王国:ハンガリー王国メリット勲章[297][298]

ハンガリー王国:ハンガリー王国メリット勲章[297][298] - 1934年(昭和9年)1月11日 -

バチカン:聖年記念章[299] (1933年をキリストの磔刑と復活から1900年記念としたもの)

バチカン:聖年記念章[299] (1933年をキリストの磔刑と復活から1900年記念としたもの) - 1942年(昭和17年)7月7日 -

フィンランド : フィンランド白薔薇勲章頸飾[300]

フィンランド : フィンランド白薔薇勲章頸飾[300] - 1943年(昭和18年)4月26日 -

中華民国:国光勲章[301]

中華民国:国光勲章[301] - 1955年(昭和30年) -

ブラジル : 南十字星国家勲章

ブラジル : 南十字星国家勲章 - 1963年(昭和38年)5月27日 -

タイ王国 : ラーチャミトラーポーン勲章

タイ王国 : ラーチャミトラーポーン勲章 - 1966年(昭和41年)9月28日 -

フィリピン : シカツナ勲章[302]

フィリピン : シカツナ勲章[302]

- 時期不明

ベルギー : レオポルド勲章

ベルギー : レオポルド勲章 ブルネイ : ブルネイ1等級勲章

ブルネイ : ブルネイ1等級勲章 ドイツ : ドイツ連邦共和国功労勲章

ドイツ : ドイツ連邦共和国功労勲章 イタリア : イタリア共和国功労勲章

イタリア : イタリア共和国功労勲章 ギリシャ : 救世主勲章

ギリシャ : 救世主勲章 ギリシャ : 聖ゲオルギオス・コンスタンティノス勲章

ギリシャ : 聖ゲオルギオス・コンスタンティノス勲章 エチオピア帝国:ソロモン勲章[303]

エチオピア帝国:ソロモン勲章[303]

著書

自身の著書

- 裕仁『日本産1新属1新種の記載をともなうカゴメウミヒドラ科Clathrozonidaeのヒドロ虫類の検討』生物学御研究所、1967年2月15日。

- 裕仁『相模湾産ヒドロ虫類』生物学御研究所、1988年。

- 昭和天皇(山田真弓・補足修正)『相模湾産ヒドロ虫類2』生物学御研究所、1995年。

その他の著書

- 国立科学博物館『天皇陛下の生物学ご研究』国立科学博物館、1988年。

- 宮内庁侍従職 編『おほうなばら : 昭和天皇御製集』読売新聞社、1990年。 ISBN 4643900954。

- 宮内庁 編『昭和天皇御製集』講談社、1991年。 ISBN 4062046954。

脚注

注釈

- ^ 明仁親王が誕生する1933年(昭和8年)12月23日以前の皇嗣。ただ、昭和天皇と香淳皇后の間に男子が誕生する可能性が充分にあったため、皇太子や皇太弟にはたてられなかった。

- ^ 1933年(昭和8年)12月23日以降

- ^ 代数は皇統譜による。

- ^ 2021年(令和3年)9月2日、退位し上皇となっていた明仁が、父である昭和天皇に並んで歴代最長寿の天皇となった[7]。

- ^ 常陸宮正仁親王は第二皇男子/第6子、秋篠宮文仁親王は孫、悠仁親王は曽孫にあたる。

- ^ 祖父の明治天皇が文事秘書官・細川潤次郎に称号・諱の候補複数を挙げさせており、他の候補に称号は「謙宮」、諱は「雍仁」「穆仁」があった。

- ^ 允(まこと)に厥(そ)の徳を迪(おこな)へば謨明(ぼめい、民衆のこと)は諧(とも)に弼(たす)けむ

- ^ 迪に恵(したが)へば吉にして、逆に従へば凶なり

- ^ 益は徳の裕なり

- ^ これ、兄弟の綽綽にして裕あり

- ^ 問ふを好めば則ち裕に、自ら用(こころ)みれば則ち小なり

- ^ 寛裕であらば仁の作すなり

- ^ このとき万歳の音頭をとったのは明治天皇の皇女である富美宮允子内親王(鳩彦王妃允子内親王)、泰宮聡子内親王(東久邇聡子)の御養育主任であった林友幸であるが、これは「その年の元日の参賀に一番乗りした人物が男性であれば、産まれるのは(将来の天皇となる)親王だろう」と女官らが予想していたところ、林が一番乗りを果たし、その後実際に親王が誕生したことを、彼が祝宴の間、自分の自慢話として話していて、それなら、と宮内大臣に音頭を取るよう促されたためだった。

- ^ 4月23日に竹田宮恒久王が薨去し、多くの皇族が服喪した。

- ^ 「波」はポーランド(波斯・ペルシャ・イランとは異なる)。ポーランドは、1919年から1921年のポーランド・ソビエト戦争で、レーニンが率いたボリシェビキ軍に敗退していた。

- ^ 1922年には、起訴便宜主義の法制化や、外国人も対象とした破産法の新設などが行われた。また、3月には私学の華族学校の女子学習院の組織が『女子学習院官制』により官営化され、9月28日には、納采の儀などの儀式が執り行われて、良子女王との婚約が正式に告示された[33]。

- ^ (昭和とは)別の元号(「光文」読み:こうぶん)を予定していたが、正式発表前に外部に漏れ、『東京日日新聞』に発表されてしまったので政府が急ぎ慌てて「昭和」に変更したとの説もある(光文事件)。

- ^ 1929年(昭和4年)以降は皇居内で田植えを行った。

- ^ 仙洞御所内の御殿跡地に造営された。2019年(令和元年)5月1日に「京都仙洞御所」に改称。

- ^ 同年9月に、記者から恒例化について質問を受け、天皇は個人としての感想については言葉を濁しつつ「関係者に検討させ、その答えをもって決定したい」と述べた[81]。

- ^ 皇太子明仁親王と、常陸宮夫妻は同席したが、香淳皇后は腰椎骨折による身体不自由状態で、美智子皇太子妃は体調不良で、各・欠席した。

- ^ このとき後藤田正晴内閣官房長官が同席しており、妻から山本悟宮内庁次長へ昭和天皇の異変を伝えさせている[83]。

- ^ 「第十二条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。」

- ^ 第1位:(皇嗣) 秋篠宮文仁親王(53歳)、第2位:悠仁親王(12歳)、第4位以降は不在。

- ^ 関東大震災では山階宮武彦王の妃佐紀子女王、閑院宮家の寛子女王、東久邇宮家の師正王が薨去した。

- ^ 『木戸幸一日記』一月六日(土)下巻 一一六四頁。一月三十日(火)下巻 一一六七頁によれば、近衛が木戸に斡旋を求めている。上巻 三一頁の「解題」(岡義武による序文)によれば、木戸と宮内大臣(現在の宮内庁長官職に相当)の松平恒雄とが協議し、重臣が個々に拝謁することになった。

- ^ 木戸が参内を制限していたため、近衛文麿が運動して重臣との会談を実現させたという説があるが、昭和天皇の侍従長を務めた藤田尚徳だけはこれを信じていない[123]。

- ^ 議論は午前10時半からの最高戦争指導会議から鈴木貫太郎内閣において2回の閣議、御前会議を経て全て終了したのが翌10日午前2時20分であった。会議により出席者は異なるが、最高戦争指導会議では「受諾賛成」が鈴木貫太郎(首相)、東郷茂徳(外相)、米内光政(海相)、受諾反対が阿南惟幾(陸相)、梅津美治郎(参謀総長)、豊田副武(軍令部総長)であった。御前会議ではこれに平沼騏一郎(枢密院議長)が加わる。鈴木が六閣僚に意見を聞くと、平沼が軍代表に質問した後に賛成に回り、3対3となった。このとき平沼も天皇に御聖断を求めている。2時間にわたる会議の末に鈴木が行動を起した。

- ^ ここでいう朝鮮半島での敗戦とは、663年に日本が百済王朝の復興を支援するため朝鮮半島に派兵したが、唐と新羅の連合軍に敗れた「白村江の戦い」のことを指した。その後、天智天皇は当時の先進国だった唐の律令制を積極的に取り入れたというかつての経験を紹介したものである。

- ^ 皇太子の外遊の初例は、明治40年(1907年)の嘉仁親王(後の大正天皇)による大韓帝国訪問である。この当時の大韓帝国は日韓協約により、事実上大日本帝国の保護国であったが、正式にはまだ併合前の「外国」であった。

- ^ 牛場信彦駐米大使宛て福田赳夫外相公電要旨「米側はアンカレッジが欧州諸国御訪問の途中のお立寄りに過ぎないことを忘れたかの如き非常識な提案を行う有様で、わが方としては迷惑千万である。先方の認識を是正されたい。本来儀礼的行事である今回の御会見はTop4(昭和天皇、香淳皇后、ニクソン大統領夫妻)の御会談が主であるべき。これを写真撮影に終始させるような考え方はわが方としては到底受け入れられない。政治的会談ならば単独会談に続いて随員を加えての会談も考えられるが、今回の場合、随員は御挨拶以外には何等の役割を有しない。この部分にTop4よりも長い時間をかけることは、日本人に天皇陛下を政治会談に引込まんとしたとの印象を与えるのみで、米側にとっても決して望ましいことではない。」[164]

- ^ これ以前に実現しなかった理由には、国事行為の臨時代行に関する法律が整備されていなかったという事情もあった。なお、1973年(昭和48年)、1974年(昭和49年)にも訪米が計画されたが、調整不足もあって実現には至らなかった。

- ^ 1921年(大正10年)3月6日に、欧州訪問への往路で6時間余り沖縄本島に滞在したことが、結果的に生涯唯一の同県訪問(皇太子時代のため「行啓」)となっている。詳細は皇太子裕仁親王の欧州訪問#往路及び昭和天皇の戦後巡幸#沖縄県についてを参照。

- ^ 日本についてのアメリカンジョークとしても同様の内容が伝わる。

- ^ 結果は2人ずつのチームのプレーで英国側が1upであった[225]。

- ^ 最後のゴルフは1939年8月6日の那須御用邸コースであった[229]。

- ^ 昭和天皇もファン 昭和天皇も「刑事コロンボ」の大ファンで、訪米された際にフォークさんとの対面を求めたが実現しなかった。

- ^ 昭和天皇もコロンボのファンで、1975年に訪米された際は実現こそしなかったが、フォークが昼食会に招待されたこともあった。

- ^ (日本で人気のあった)アメリカのドラマ『刑事コロンボ』を陛下も見るそうだが、どんなところを楽しんでおられるのか。

時間の都合がつかず、私自身はその番組を見ることはできませんでしたが、一般の国民が非常に楽しんで見たと聞いています。 - ^ 日本でのカルロス3世勲章捧呈は翌1924年(大正13年)5月24日[283]。

- ^ 日本での金羊毛勲章奉呈は、翌1929年2月26日[293]

出典

- ^ 1989年:平成元年1月31日内閣告示第3号「大行天皇の追号が定められた件」(竹下改造内閣)

- ^ [1]昭和天皇記念館

- ^ 皇室略牒 宮内省図書寮

- ^ 精選版 日本国語大辞典 昭和天皇(コトバンク)

- ^ a b c ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「昭和天皇」(コトバンク)

- ^ a b 日本大百科全書(ニッポニカ) 昭和天皇(コトバンク)

- ^ 上皇さま 誕生からの日数、最長寿の昭和天皇に並ぶ 3万2031日 毎日新聞

- ^ 明治34年宮内省告示第7号(『官報』号外、明治34年4月29日)(NDLJP:2948640/10)

- ^ a b 加藤陽子, p. 174.

- ^ 明治34年宮内省告示第8号(『官報』号外、明治34年5月5日)(NDLJP:2948646)

- ^ a b 『昭和天皇実録・第一』p.10。

- ^ 『官報』第5347号「宮廷録事」、明治34年5月3日(NDLJP:2948644/2)

- ^ 『昭和天皇実録・第一』p.11-12

- ^ 『官報』第5403号「宮廷録事」、明治34年7月8日(NDLJP:2948702/2)

- ^ 山田 1941 p.6(NDLJP:1101006/29)

- ^ 『官報』第6410号「宮廷録事」、明治37年11月10日(NDLJP:2949734/2)

- ^ 山田 1941 p.6(NDLJP:1101006/29)

- ^ a b c d e f 『官報』号外、大正元年9月9日(NDLJP:2952129/24)

- ^ a b 山田 1941 p.8(NDLJP:1101006/32)

- ^ a b 『官報』号外、大正3年10月31日(NDLJP:2952782)

- ^ a b 『官報』号外、大正5年10月31日(NDLJP:2952782)

- ^ a b 大正5年11月3日「詔書」、大正5年11月3日官報号外(NDLJP:2953390)

- ^ a b c d 陛下、お尋ね申し上げます 1988 p.194

- ^ 大正8年宮内省告示第4号(『官報』第2013号、大正8年4月22日)(NDLJP:2954127/2)

- ^ 大正8年宮内省告示第15号(『官報』第2016号、大正8年4月25日)(NDLJP:2954130/2)

- ^ 大正8年宮内省告示第18号(『官報』第2021号、大正8年5月1日)(NDLJP:2954135/3)

- ^ 『官報』第2027号「宮廷録事」、大正8年5月9日(NDLJP:2954141/6)

- ^ 参議院『議会制度七十年史』(大蔵省印刷局、1960年)p.1(NDLJP:3034963/9)

- ^ a b 『官報』号外、大正9年10月31日(NDLJP:2954590)

- ^ a b c d “No. 32317”. The London Gazette (英語). 9 May 1921. p. 3737. 2022年5月11日閲覧.

- ^ 大正10年宮内省告示第36号(『官報』第2784号、大正10年11月11日)(NDLJP:2954899)

- ^ a b 大正10年11月25日「詔書」、大正10年11月25日官報号外(NDLJP:2954911/16)

- ^ 大正11年宮内省告示第31号(『官報』号外、大正11年9月28日)(NDLJP:2955167/14)

- ^ 原武史 2015, p. 67‐68.

- ^ a b 『官報』号外、大正12年10月31日(NDLJP:2955503/2)

- ^ a b 原 2017 p.359

- ^ 小田部 2001 p.145-147

- ^ a b 大正13年宮内省告示第11号(『官報』第3434号、大正13年2月6日)(NDLJP:2955582)

- ^ 陛下、お尋ね申し上げます 1988 p.149

- ^ 『官報』第3450号「宮廷録事」、大正13年2月26日)(NDLJP:2955598/6)

- ^ 昭和の母皇太后さま 2000 p.114-118

- ^ 森 2016 p.32

- ^ 陛下、お尋ね申し上げます 1988 p.236

- ^ 『官報』第4293号「宮廷録事」、大正15年12月14日(NDLJP:2956443/4)

- ^ 『官報』号外「宮廷録事」、大正15年12月25日(NDLJP:2956454/20)

- ^ 『官報』号外「詔書」、大正15年12月25日(NDLJP:2956454/17)

- ^ 『官報』号外「宮廷録事」、昭和元年12月26日(NDLJP:2956455)

- ^ 『官報』号外「宮廷録事」、昭和元年12月28日(NDLJP:2956457/18)

- ^ 『官報』号外「告示」、昭和3年1月17日(NDLJP:2956774/18)

- ^ 『官報』第518号「宮廷録事」、昭和3年9月15日(NDLJP:2956979/3)

- ^ 『官報』号外「宮廷録事」、昭和3年11月7日(NDLJP:2957022/16)

- ^ 『官報』号外「大禮使彙報」、昭和3年11月10日(NDLJP:2957025/3)

- ^ 『官報』号外「宮廷録事」及び「大禮使彙報」、昭和3年11月15日(NDLJP:2957028/18)

- ^ 『官報』号外「宮廷録事」及び「大禮使彙報」、昭和3年11月22日(NDLJP:2957035/18)

- ^ 『官報』号外「宮廷録事」及び「大禮使彙報」、昭和3年11月23日(NDLJP:2957036/18)

- ^ 『官報』号外「宮廷録事」及び「大禮使彙報」、昭和3年11月24日(NDLJP:2957037/17)

- ^ 『官報』号外「宮廷録事」及び「大禮使彙報」、昭和3年11月25日(NDLJP:2957038)

- ^ 『官報』号外「宮廷録事」及び「大禮使彙報」、昭和3年11月29日(NDLJP:2957042/3)

- ^ 『官報』第694号「宮廷録事」、昭和4年4月30日(NDLJP:2957163/7)

- ^ a b c d 『官報』第2477号「宮廷録事」、昭和10年4月9日(NDLJP:2958956/14)

- ^ Kongō, Charles (2024年1月12日). “植民地から自動車へ、イノベーションが帝国主義の終焉を齎すメカニズム”. dx.doi.org. 2024年11月23日閲覧。

- ^ 『官報』第2483号「宮廷録事」、昭和10年4月16日(NDLJP:2958962/8)

- ^ a b 『官報』第4042号「宮廷録事」、昭和15年6月28日(NDLJP:2960540/33)

- ^ 『官報』第4046号「宮廷録事」、昭和15年7月3日(NDLJP:2960544/14)

- ^ 宮内庁書陵部編修課(編)『昭和天皇実録 第八』東京書籍、2016年、pp.468 - 469

- ^ 『官報』号外「詔書」、昭和16年12月8日(NDLJP:2960976/18)

- ^ 昭和17年宮内省告示第29号(『官報』第4778号、昭和17年12月14日)(NDLJP:2961281/2)

- ^ 『官報』第5452号「宮廷録事」、昭和20年3月20日(NDLJP:2961951/2)

- ^ 『官報』号外「詔書」、昭和20年8月14日(NDLJP:2962077/4)

- ^ 昭和20年宮内省告示第36号(『官報』第5651号、昭和20年11月12日)(NDLJP:2962155/2)

- ^ 『官報』第5655号「宮廷録事」、昭和20年11月16日(NDLJP:2956455)

- ^ a b 『官報』号外「詔書」、昭和21年1月1日(NDLJP:2962196)

- ^ 『官報』第5728号「宮廷録事」、昭和21年2月19日(NDLJP:2962236/2)

- ^ 陛下、お尋ね申し上げます 1988 pp.366-367

- ^ 『官報』号外「国会」、昭和22年6月23日(NDLJP:2962647/6)

- ^ 『官報』第6231号「宮廷録事」、昭和22年10月21日(NDLJP:2962752/8)

- ^ 伏見博明 2022 p.108-110

- ^ 陛下、お尋ね申し上げます 1988 p.68

- ^ Emperor Hirohito Steps Foot on US Soil Richard Nixon Foundation

- ^ a b “日本記者クラブ記者会見 アメリカ訪問を終えて 昭和天皇・香淳皇后両陛下” (PDF). 日本記者クラブ (1975年10月31日). 2006年4月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年8月22日閲覧。

- ^ 陛下、お尋ね申し上げます 1988 pp.315-316

- ^ 日本放送協会. “上皇さま 歴代天皇の中で最高齢に”. NHKニュース. 2021年9月2日閲覧。

- ^ 私の後藤田正晴. 同・編纂委員会 編. 講談社. (2007). p. 382

- ^ 史上初めて玉体にメスが入った「昭和天皇」手術 秘匿された「進行すい臓がん」の病状 - デイリー新潮 2017年01月01日

- ^ 昭和天皇の「がん」告知を巡る医師たちの攻防 隠し続けた侍医団(全文) - デイリー新潮 2017年01月02日

- ^ 昭和天皇の「すい臓がん」を報じた朝日新聞 当時の宮内庁担当記者が語る(全文) - デイリー新潮 2017年1月3日

- ^ 隠された昭和天皇の「すい臓がん」 当時の侍医が振り返る“どうしても陛下に切り出せなかった”(全文) - デイリー新潮 2017年1月4日

- ^ 「呼吸が止まり、“昭和64年”は来ないと…」元侍医が語る「昭和天皇 最期の日々」 - AERA dot. 2016年4月23日

- ^ (2ページ目)「呼吸が止まり、“昭和64年”は来ないと…」元侍医が語る「昭和天皇 最期の日々」 - AERA dot. 2016年4月23日

- ^ 『読売新聞』1989年2月23日:「昭和天皇」副葬品明らかに ご採集の貝標本、大相撲番付表、ご愛用顕微鏡

- ^ 真鍋光之; 古関俊樹 (2014年8月22日). “皇室:「昭和天皇実録」完成 両陛下に提出 60冊1万2000ページ−−宮内庁”. 毎日新聞 (はてな) 2014年8月24日閲覧。

- ^ 山階会 編『山階宮三代』 下、精興社、1982年、291頁。

- ^ a b c 皇室典範(昭和二十二年法律第三号)[注釈 23]

- ^ 佐々木 2005 p.392

- ^ 陛下、お尋ね申し上げます 1988 p.175

- ^ 陛下、お尋ね申し上げます 1988 p.266

- ^ 陛下、お尋ね申し上げます 1988 pp.330-331

- ^ 佐々木 2005 p.392-393

- ^ a b 1989年1月7日『読売新聞』「昭和天皇のご生涯 戦争の暗い時代から平和の象徴へ多難な軌跡」

- ^ 佐々木 2005 p.393

- ^ 佐々木 2005 p.394

- ^ 佐々木 2005 p.400

- ^ 佐々木 2005 p.401

- ^ 山田 1941 p.6(NDLJP:1101006/31)

- ^ 『昭和天皇実録・第一』p.598

- ^ 佐々木 2005 p.285

- ^ 佐々木 2005 p.286

- ^ 佐々木 2005 p.397

- ^ 陛下、お尋ね申し上げます 1988 p.191

- ^ 陛下、お尋ね申し上げます 1988 p.321

- ^ a b 陛下、お尋ね申し上げます 1988 p.322

- ^ 『本庄繁日記』昭和11年(1936年)2月27日付(原書房)

- ^ 2019年8月15日(木) 午後7時30分~8時43分放送『NHKスペシャル 全貌 二・二六事件~最高機密文書で迫る~』[2]

- ^ 陛下、お尋ね申し上げます 1988 p.366

- ^ a b 陛下、お尋ね申し上げます 1988 p.317

- ^ “昭和16年(1941年)12月6日 野村・来栖両大使、本国に対し、ルーズヴェルト米大統領発天皇宛親電が発電されたことを報告”. 国立公文書館アジア歴史資料センター. 2014年3月9日閲覧。

- ^ 天声人語 1. 朝日新聞. (1981-01-20). p. 116-117

- ^ “太平洋戦争開戦直前 昭和天皇の心情 侍従長の日記で明らかに”. NHK. 2021年9月1日閲覧。

- ^ a b c d 「昭和天皇 特攻隊に涙/元侍従武官日記 将兵の置かれた状況憂う」『読売新聞』朝刊2022年5月27日(社会面)

- ^ a b 原武史 2015, p. 126.

- ^ 原武史 2015, p. 131.

- ^ a b “【昭和天皇実録公表】終戦への道でリーダーシップ 抗戦派を説得 謁見回数、影響力裏付け 1/2”. 産経新聞 (2014年9月9日). 2020年2月22日閲覧。

- ^ 藤田 (1961)「天皇の終戦秘密工作」43-54頁。

- ^ 木戸幸一 著「時局ニ関スル重臣奉答録」、木戸日記研究会 編『木戸幸一関係文書』東京大学出版会、1966年、495-498頁。 ISBN 413030013X。

- ^ 藤田 (1961)「陽の目を見た近衛上奏文」55-67頁。

- ^ “昭和天皇実録 「ご聖断」ソ連参戦で決意 報告の18分後「終戦」側近に指示 1/3”. iza 産経新聞デジタル (2014年9月9日). 2020年2月22日閲覧。

- ^ a b c d “昭和天皇実録 「ご聖断」ソ連参戦で決意 報告の18分後「終戦」側近に指示 2/3”. iza 産経新聞デジタル (2014年9月9日). 2020年2月22日閲覧。

- ^ a b “【昭和天皇実録公表】自作の物語に「裕仁新イソップ」 解剖したカエルに「正一位蛙大明神」 幼少期の新逸話 3/3”. 産経新聞 (2014年9月9日). 2015年6月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年3月21日閲覧。

- ^ トーランド(1984年)「七部 耐え難きを耐え 1 ポツダム宣言受諾」205-213頁。

- ^ 藤田 (1961)「聖断下る」118-136頁。

- ^ 藤田 (1961)「異例、天皇の心境吐露」207-208頁。

- ^ “【昭和天皇実録公表】終戦への道でリーダーシップ 抗戦派を説得 謁見回数、影響力裏付け 2/2”. 産経新聞 (2014年9月9日). 2020年2月22日閲覧。

- ^ 2023年8月7日放送 NHKスペシャル 発見「昭和天皇御進講メモ〜戦時下 知られざる外交戦〜」発見 昭和天皇御進講メモ〜戦時下 知られざる外交戦〜 - NHKスペシャル - NHK

- ^ “昭和天皇の87年 皇太子と1年4カ月ぶりに再会 「我が軍人は科学を忘れた…」”. 産経新聞 (2020年3月1日). 2020年3月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年3月21日閲覧。

- ^ 豊下楢彦 2008, p. 3-4.

- ^ 豊下楢彦 2008, p. 1.

- ^ 陛下、お尋ね申し上げます 1988 p.15

- ^ a b 陛下、お尋ね申し上げます 1988 p.252-253

- ^ シロニー(2003年)312頁。

- ^ Amino & Yamaguchi, `The Japanese Monarchy and Women', p.57.[要文献特定詳細情報]

- ^ シロニー(2003年)313頁。

- ^ 陛下、お尋ね申し上げます 1988 p.254

- ^ 高橋紘 編『昭和天皇発言録―大正9年~昭和64年の真実』(小学館、1989年)p.139

- ^ a b 服部剛 編『感動の日本史 日本が好きになる!』致知出版社、2016年、214-216頁。id=ISBN 978-4-8009-1127-8

- ^ 陛下、お尋ね申し上げます 1988 p.41

- ^ 陛下、お尋ね申し上げます 1988 p.53

- ^ 「天皇陛下 常磐炭礦を御視察 汗だく坑内に御立ち」『朝日新聞』昭和22年8月6日1面

- ^ 陛下、お尋ね申し上げます 1988 p.31

- ^ 陛下、お尋ね申し上げます 1988 pp.58-60