するめ【×鯣】

スルメイカ

| |||||||||||||||||||||

ニギス

| |||||||||||||||||||||

スルメ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/11 00:58 UTC 版)

|

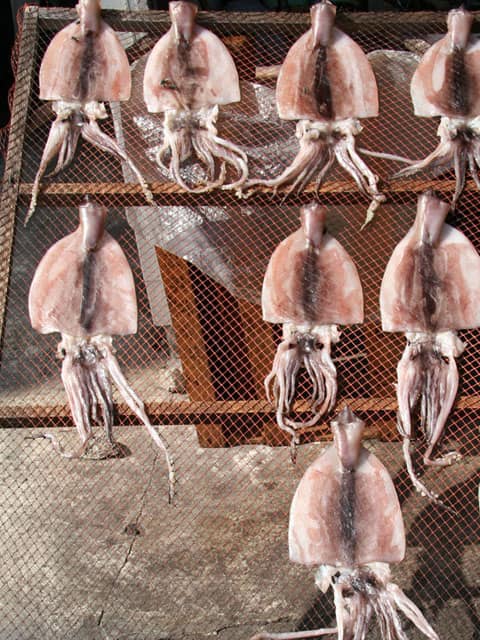

スルメ(鯣)は、イカの内臓を取り除いて素干しや機械乾燥などで乾燥させた加工食品。乾物の一種。古くから日本、朝鮮半島、中国南部および東南アジアにおいて用いられている食品で長期保存に向いている。日本では縁起物とされ結納品などにも用いられ寿留女と表記される。俗語としてアタリメとも言う。

食品としての特徴

ヤリイカ、ケンサキイカ、スルメイカなどのイカの身を切り開いて、内臓・眼球を取り除き、残しておいた足と共に、竹串を通すなどして広げる。これを天日干し等の日乾や、室内や庫内で火を焚くなどして温度を上げ乾燥させる火乾(機械乾燥)などの方法で乾燥させる[1]。このとき水分量は重量の約20%となる。

長期保存に向いており、水で戻して出汁をとる、煮物に用いる、昆布や数の子などと一緒に漬け込む松前漬けなどの料理方法がある。また、火であぶってそのまま食べるのも素朴な酒の肴の一つとして挙げられる[2]。非常に噛み切りづらく、よく咀嚼しなければ飲み込むことは出来ない。

栄養素

100gあたりの栄養素は334キロカロリー、水分20.2g、タンパク質69.2g、脂質4.3g、ナトリウム890mg、銅9.90mg、カリウム1100mg、亜鉛5.4mg、リン1100mg[3]。この他、イカに多く含まれるタウリンがスルメにも多く含まれている。

流通

江戸時代には日本から清への輸出品目であった。当時から用いられる等級・種類に以下のものがある。

明治以降も引き続き日本から中国や東南アジアの華僑に向けての輸出が行われていた。戦後に入ると国共内戦と中華人民共和国の成立により中国本土への輸出は途絶えたが、香港・台湾・東南アジア(特にシンガポール)への輸出は行われた。当時の日本では外貨使途が統制されており、自由に輸入できなかった貴重品のバナナの輸入枠と水産物等の輸出枠をリンクする形で1951年より行われた台湾との貿易で、スルメは日本から輸出された品目の一つであった。しかし朝鮮戦争停戦後に韓国・北朝鮮産品が台頭し、また1955年にバナナリンク制度が終了したため、日本からの輸出量は急速に低下した[4]。近年ではベトナムやタイが輸出国となっている。日本では国内水産業保護のための輸入割当の対象となっている[5]。

文化としてのスルメ

日本においては古くからイカを食用としており、保存ができる乾物加工品としてのスルメも古い歴史がある。古典的な儀式や儀礼の場では縁起物として扱われ、結納の際に相手方に納める品としても代表的なものである。結納品の場合には寿留女の当て字を用い、同じく結納品である昆布(子生婦)とともに、女性の健康や子だくさんを願う象徴となっている。また大相撲の土俵の中央には15センチメートル四方の穴があり、スルメや勝栗が神への鎮め物として埋められている[6]。

縁起物であるとする理由は諸説有るが、日持ちの良い食品であることから末永く幸せが続くという意味とする説、室町時代の頃からお金を「お足」[7]といい、足の多いスルメは縁起が良いとする説などがある。

戦場では食のタブーとされており、上泉信綱伝『訓閲集』(大江家兵法書を戦国風に改めた書)巻六「士鑑・軍役」の項目に、「怪我の際、血が止まらなくなるため、イカ・スルメ・カニ・トビウオは、軍中では禁食」と記されている。似た俗信として、群馬県では、スルメが不消化のためか、「スルメを食べると、血がさわぐため、妊婦に食べさせると流産する」として、食べさせない[8]。同様に、イカを食すと流産する・血がさわぐとした系統の俗信は、長野県や新潟県にも見られ、富山県や広島県では、「産後に食すな」とする[9]。一方で、愛知県では、「病気になった時は、スルメの目を焼いて食すと良い」とする(同前 59頁。)。

また、江戸時代中期頃から、スルメの「スル」という部分が「金をする(使い果たす)」という語感を持つため、縁起をかついで言い換えた「アタリメ」という言葉が用いられるようになった[10]。

新潟県で行われる左義長(塞の神)では炎であぶったスルメを食べるとその年は風邪をひかないという言い伝えがある[11][12]。

豆知識

| この節には独自研究が含まれているおそれがあります。 |

- スルメといえば現在では基本的にイカの乾燥させたものを指すが、墨を吐く群を「墨群(すみむれ)」と呼んでいたところから転訛したという説があり、かつては乾燥させたタコもスルメと呼ばれていた。平安時代に編纂された辞書『和名類聚抄』には「小蛸魚 知比佐岐太古 一云須流米」(ちひさきたこ するめともいふ)とある。

- 裂くときは、縦に裂くとポキッポキッと簡単に折れて食べやすくなる。これはイカの筋繊維が横方向に走っている為で、横に裂けば裂きやすいが、繊維が長手方向につながってしまうためよく噛まねば飲み込めず、縦には裂きにくいが裂けば繊維が寸断されるため、あまり噛まずとも飲み込みやすくなるというわけである。そのため、歯が弱い人でも安心して食べられる。

- 中華料理で使用する場合は水で戻して使う。灰や重曹を溶かした水にするめを漬けておくとアルカリ分がするめのたんぱく質を軟らかくし、生のイカのように復元することが知られている。日本においても、同様に戻したスルメを甘辛く煮つけた「煮いか」「煮するめ」などと呼ばれる料理がある。北関東や遠江、三河地域などで、主に祭り屋台の食べ物として親しまれている[13][14]。

- スルメの噛めば噛むほど味が出てくる性質から転じて、俗語として「最初はあまり印象には残らないが、後になってだんだん良く感じるようになる」という意味としても用いられる。

- 読売ジャイアンツは1989年から4年間、「スルメ野球」というキャッチフレーズを採用していた。これは藤田元司監督による地味だが噛めば噛むほど味わい深い戦術を言い表したもので、コピーライター糸井重里が考案した。

- 客家料理の標準的な惣菜である「客家小炒」は、豚バラ肉の細切り、スルメを戻したもの、厚揚げ、ネギなどを炒め合わせた一品である。

脚注

- ^ イカを超高速でぶん回す「乾燥機」 まさかのカプセルトイとして登場(朝日新聞2023年2月5日)

- ^ 阿久悠の作詞で八代亜紀のヒット曲『舟唄』の歌詞にもある。

- ^ 文部科学省『五訂増補 日本食品標準成分表』

- ^ 中居裕 『昭和20年代における水産物輸出に関する考察 -スルメを事例として-』 神奈川大学国際常民文化研究機構,年報第4号(2013年9月30日)

- ^ “いかの輸入手続き”. 日本貿易振興機構 (2013年8月). 2015年6月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年5月16日閲覧。

- ^ 内館牧子『大相撲の不思議』潮出版社〈潮新書〉、2018年、47頁。ISBN 978-4-267-02149-7。

- ^ 米川 2006, p. 97.

- ^ 武藤典 『群馬のたべもの』 みやま文庫、1979年、125頁。

- ^ 鈴木棠三 『日本俗信辞典 動物編』 角川ソフィア文庫、2020年、58頁。

- ^ 米川 2006, p. 16.

- ^ 飯塚大和「新潟)炎でスルメあぶって無病息災願う 燕で「塞の神」」『朝日新聞』2020年1月14日。2024年8月8日閲覧。

- ^ 「【写真コラム】巨大な炎へ祈り込め……高さ13メートルの「塞の神」、今年も多くの人で賑わう 道の駅国上(新潟県燕市)」『にいがた経済新聞』2024年1月17日。2024年8月8日閲覧。

- ^ 桜井友里『日本全国 変わり種食紀行』彩図社、2010年。ISBN 978-4-88392-720-3。

- ^ べつやくれい「するめをイカにもどす」(デイリーポータルZ)

参考文献

- 片岡千賀之 『戦前における長崎県のイカ釣り漁業とスルメ加工の展開』 長崎大学水産学部研究報告第82号 2001年 pp. 147-169

- 文部科学省 『五訂増補日本食品標準成分表』

- 米川明彦 編『日本俗語大辞典』(第3)東京堂出版、2006年。全国書誌番号:20516294。

関連事項

スルメ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/28 04:50 UTC 版)

「メダロット (ゲーム イッキ編)」の記事における「スルメ」の解説

ロボロボ団幹部であり、紅一点。本名は「タカス ルミ」。終盤ではメダロット社の食堂でウェイトレスをしていることが判明する。

※この「スルメ」の解説は、「メダロット (ゲーム イッキ編)」の解説の一部です。

「スルメ」を含む「メダロット (ゲーム イッキ編)」の記事については、「メダロット (ゲーム イッキ編)」の概要を参照ください。

「スルメ」の例文・使い方・用例・文例

- スルメのページへのリンク