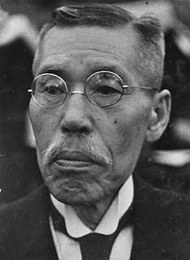

ひらぬま‐きいちろう〔‐キイチラウ〕【平沼騏一郎】

平沼騏一郎 ひらぬま きいちろう

岡山生まれ。司法官僚、政治家。父は津山藩士。明治21年(1888)東京帝国大学法科卒業。東京控訴院部長、大審院検事、司法省民刑局長等をへて44年(1911)司法次官。大正元年(1912)検事総長。8年(1919)臨時法制審議会副総裁。10年(1921)に大審院長に就任。12年(1923)第2次山本内閣司法相となる。翌年貴族院議員に勅選、枢密顧問官に任命される。また同年から復古的日本主義を唱え、国本社を主宰。のち枢密院副議長、議長を歴任。昭和14年(1939)首相。戦後A級戦犯として終身禁錮刑となった。

| キーワード | 官僚, 政治家, 首相 |

|---|

(注:この情報は、国立国会図書館ホームページ内の「近代日本人の肖像」の内容を転載しております。掲載内容の複製については、国立国会図書館の許諾を得る必要があります。)

平沼騏一郎

平沼騏一郎

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/09/06 01:51 UTC 版)

|

平沼 騏一郎

ひらぬま きいちろう

|

|

|---|---|

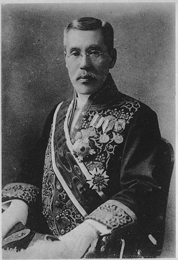

大礼服を着用した平沼

|

|

| 生年月日 | 1867年10月25日 (慶応3年9月28日) |

| 出生地 |  江戸幕府・美作国西北条郡津山城下南新座(現:岡山県津山市) 江戸幕府・美作国西北条郡津山城下南新座(現:岡山県津山市) |

| 没年月日 | 1952年8月22日(84歳没) |

| 死没地 |  日本・東京都 日本・東京都 |

| 出身校 | 帝国大学法科大学英法科卒業 |

| 前職 | 大審院検事局検事総長 |

| 称号 | 正二位 勲一等旭日桐花大綬章 勲一等旭日桐花大綬章 勲一等旭日大綬章 勲一等旭日大綬章男爵 法学博士(帝国大学・1888年) |

| 子女 | 養子(曾姪孫)・平沼赳夫 |

| 親族 | 父・平沼晋 兄・平沼淑郎 |

| サイン |  |

第35代 内閣総理大臣 第35代 内閣総理大臣

|

|

| 内閣 | 平沼内閣 |

| 在任期間 | 1939年1月5日 - 1939年8月30日 |

| 天皇 | 昭和天皇 |

第17・21代 枢密院議長 第17・21代 枢密院議長

|

|

| 在任期間 | 1936年3月13日 - 1940年12月21日

1945年4月9日 - 1945年12月3日 |

| 天皇 | 昭和天皇 |

第55代 内務大臣 第55代 内務大臣

|

|

| 内閣 | 第2次近衛内閣 |

| 在任期間 | 1940年12月21日 - 1941年7月18日 |

| 内閣 | 第2次近衛内閣 |

| 在任期間 | 1940年12月6日 - 1940年12月21日 |

第11代 枢密院副議長 第11代 枢密院副議長

|

|

| 在任期間 | 1926年4月12日 - 1936年3月13日 |

| 枢密院議長 | 倉富勇三郎 一木喜徳郎 |

|

その他の職歴

|

|

第26代 司法大臣 第26代 司法大臣(第2次山本内閣) (1923年9月6日 - 1924年1月7日) |

|

貴族院議員 貴族院議員(勅選議員) (1924年1月9日 - 1924年2月7日) |

|

第14代 大審院長 第14代 大審院長(1921年10月5日 - 1923年9月5日) |

|

第8代 検事総長 第8代 検事総長(1912年12月21日 - 1921年10月5日) |

|

平沼 騏一郎(ひらぬま きいちろう、1867年10月25日〈慶応3年9月28日〉- 1952年〈昭和27年〉8月22日[1])は、日本の司法官僚、検察官、政治家。位階勲等爵位は正二位勲一等男爵。学位は法学博士。号は機外。

大審院検事局検事総長(第8代)、大審院長(第11代)、日本大学総長(第2代)、大東文化学院総長(初代)、財団法人大東文化協会会頭(第3代)、司法大臣(第26代)、貴族院議員、枢密院副議長(第11代)、枢密院議長(第17・21代)、内閣総理大臣(第35代)、国務大臣、内務大臣(第62代)を歴任。

概要

美作国津山藩士平沼家に生まれる[2]。東京帝国大学法科卒業後、明治21年から司法省に入省し、東京控訴院検事に補せられて以降、検事畑を進み、1905年(明治38年)には大審院検事、1906年(同39年)には司法省民刑局長に就任した[3]。明治40年にはイギリス、ドイツ、フランスへ派遣され、法学博士号を受けた[3]。この間に日糖事件や大逆事件などを取り扱い名を上げた[3]。1911年(明治44年)には刑事局長、1912年(大正元年)には検事総長に補され、以後約10年にわたってその職責にあり、シーメンス事件や大浦事件などで腕を振るい、1917年(大正6年)の官営八幡製鉄所事件では自ら指揮にあたり[4]、同年には法学博士として『刑事訴訟法改正案の要旨』も著した[注釈 1]。

1921年(大正10年)、1月1日に皇室中心主義の修養団体国本社を結成し、会誌『国本』の発行を開始した。10月には大審院長に任命された[3]。

1923年(大正12年)には第2次山本内閣に司法大臣として入閣。社会主義の勃興や、同年末に虎の門事件が発生した衝撃により、国本社には陸海軍将官、高級司法官僚、枢密院、貴族院などの有力者が参加するようになったため、平沼は保守・右派勢力の中心人物として政界に大きな勢力を持つようになった[5]。1924年(大正13年)に枢密顧問官に補され、大正15年には枢密院副議長に就任するとともに華族の男爵に列せられた[2][3]。右派の立場から金融恐慌問題やロンドン軍縮条約問題で政府を批判したことで、保守・右派や軍からの人望を高め、1931年(昭和6年)の満州事変勃発後は平沼内閣待望論が高まるも元老の西園寺公望に忌避されてすぐには実現しなかった[5]。1936年(昭和11年)に枢密院議長に就任した際に国本社を解散して政権担当を目指すようになった[5]。

1939年(昭和14年)1月に第1次近衛内閣の跡を受けて第35代内閣総理大臣に就任。日独軍事同盟の成立に苦心したが、独ソ不可侵条約の締結により「欧州の天地は複雑怪奇なる新情勢を生じた」との声明を残して総辞職したことで知られる[5]。その後第2次近衛内閣にも国務大臣・内務大臣として入閣し、第3次近衛内閣でも国務大臣を務めたが[2]、近衛の新体制運動に水をかけるような役割を演じた[3]。太平洋戦争中には重臣の一人として東条内閣の倒壊工作に関与[5]。ポツダム宣言受諾をめぐる御前会議では、陸軍側の4条件案に反対して和平条件は国体護持のみに絞ることを主張した[5]。戦後極東国際軍事裁判においてA級戦犯として終身禁錮刑に処され、昭和27年8月に服役中に死去。終生独身だった[5](養子の平沼赳夫の述べるところでは、1度結婚したが肺病に罹患したため離婚したという[6])。

政治以外の活動としては、慶應義塾大学法学部教授、日本大学第2代総長、大東文化学院(のちの大東文化大学)総長、大東文化協会(大東文化大学の設立母体)会頭、皇典講究所(國學院大學の設立母体)副総裁などを務めた。また、興国同志会を前身とする国本社の創設者であり、第2代修養団団長でもある。東洋古典籍の保存・研究を行う無窮会の創立者として、相談役、第2代会長、理事などを歴任し、東洋文化学会でも第2代会長を務め、後に東洋文化研究所を創設して、初代所長を務めた[注釈 2]。

平沼淑郎(経済学者、法学博士、市立大阪商業学校校長、大阪市助役、早稲田大学第3代学長)の実弟[2]、平沼赳夫(衆議院議員、運輸相、通産相、経産相)は養子である[2]。

生涯

生い立ち

1867年10月25日(慶応3年9月28日)、津山城下南新座(のちの岡山県津山市)に津山藩士だった平沼晋(1832年 - 1914年)の次男として生まれる。兄に経済学者で早稲田大学学長の平沼淑郎。

藩主に絶対の忠誠を誓う武士道精神に篤い古風な家庭で育つ。藩の漢学者斎藤淡堂の下で漢学を修め、四書、孝経、詩経を学んだ。また、祖母から唐詩選を読み聞かされた。津山藩は佐幕派であり、騏一郎自身も幕府に同情的であった[7]が、後に天皇主義に転ずる。

1872年に上京して宇田川興斎に漢学を[8]、1875年より同郷・箕作秋坪の三叉学舎にて英語・漢文・算術を学ぶ。1878年9月に東京大学予備門入学。大学予備門在学中に頼山陽の『日本外史』などの影響で完全な日本主義者、天皇主義者となる。また、明治十六年事件に関与する[9]。

1884年9月、東京大学法学部入学(在学中に帝国大学法科大学に改組)。家計を支えるために司法省の給費生となり、司法省入りの義務を課せられる[10]。東大法科では穂積陳重の講義(「法学通論」「羅馬法」「法理学」)に感銘を受け、穂積から「司法権の尊厳」を保つことを最も注意された[11]。1888年、帝国大学法科大学英法科首席卒業。

司法官僚

同年、司法省入省、参事官試補任官。当時は弱小官庁であった司法省への入省は不本意であった[10]。内務次官の白根専一から内務省に勧誘され、内務省を希望していた[12]。佐賀藩出身の江藤新平が作り上げた司法部(司法省・検事局・裁判所)は肥前・土佐中心に藩閥勢力が強かったが、平沼世代の前後から司法官僚の中心は帝大(東大)出身の学士官僚に移行していた。

1890年、判事補に転官して芝区治安裁判所に勤務し、その後判事となり執達吏登用試験委員長も兼任した。1895年に東京控訴院部長、1898年に司法省参事官も兼ねて検事に転官。1900年には警察監獄学校講師。1903年には高等官二等正五位勲六等であった[13]。

首相就任まで

|

この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2024年10月)

|

明治年間の第1次桂内閣末期、実業界の資金不足のために民間から資金を集める方法が議論され、社債の相談を持ちかけられた司法部の平沼が、社債信託法採用の意見を述べた。当時はまだ先進国でも英国のみに存在する法律であったが、曽祢荒助蔵相にじかに頼まれて、池田寅二郎試補を相手にほとんど平沼一人で社債信託法を立案し、審査を経て成立させた。

1907年3月、鈴木喜三郎とともに司法制度の取調のため欧米各国に派遣される[14]。

1908年、刑法改正(現行刑法制定)を機に設置された犯罪者の前科を記録するための方法を検討する「犯罪人異同識別法取調会」の中心メンバーとなる。平沼の報告書に基づいて、指紋による前科登録が導入されることとなった。

1910年の幸徳事件(大逆事件)では、検事として幸徳秋水らに死刑を求刑した[15]。この裁判は「暗黒裁判」として今日でも妥当な批判があるが、背景には当時の左翼思想に対する社会的支配層の危機感・恐怖感があったという指摘もある[16]。1912年、検事総長に就任。

1913年4月、法相の松田正久と協力し、「裁判所廃止及名称変更ニ関スル法律」「判事及検事ノ休職並判事ノ転所ニ関スル法律」を成立させ、229人の判事・検事を一挙に休・退職とし、443人にのぼる異動を発令した[17]。それまでの大逆事件などでの功績から、特に1910年代以降、司法部内での検察権の独立が公然と実態化し、絶対的優位化した。平沼が大審院長となった1921年には、これに伴い裁判所構成法改正で検事総長の地位が司法大臣、大審院長と同レベルに引き上げられた。また1922年改正の刑事訴訟法には起訴便宜主義が取り入れられ、検察官の権限は大幅に拡大された[18]。1923年には法曹会会長として同会の会報『法曹記事』を改題し『法曹会雑誌』を創刊し、判例に準ずる「法曹会決議」の発表を開始した。同年の関東大震災直後には大審院長を辞任したが、その翌日には治安維持法の前身となる勅令治安維持の為にする罰則に関する件が下った、俗に、平沼 - 鈴木喜三郎 - 小山松吉 ラインが思想検事系列の礎として形容されていった[19]。

翌1926年(大正15年)、倉富勇三郎議長のもとで枢密院副議長に就任。

政治姿勢はきわめて保守的かつ国粋主義的であり、民主主義や社会主義、またナチズムやファシズム、共産主義といった外来思想を、常に危険視していた。自身の経歴を生かして主に司法界と枢密院に大きな影響力を持ち、これに国本社を中心とした大衆的な支持を加えて、教化運動や自己の秩序観の高調を行ったが、特に国本社は「政界の惑星」[20]を頭目とする点で、世人の注目を浴びた。

1932年春、フランスから来日した女性ジャーナリスト、アンドレ・ヴィオリスが国本社の本部を訪れ、本多熊太郎の同席のもとで、平沼騏一郎にインタビューを実施し、その模様は『1932年の大日本帝国』において描写されている[21]。

過去、第2次若槻内閣や濱口内閣に対する攻撃、天皇機関説排撃事件などで、元老西園寺公望に嫌われており、本人の強い希望にもかかわらず首相候補に推されることがなく、また枢密院議長に就任できずに副議長に留め置かれたままであった。

なお、西園寺側は天皇機関説事件の黒幕を平沼と誤認していたが、当時平沼は枢密院議長ではなく内閣総理大臣として軍部を統制することを目指しており、平沼の陰謀とすることは難しい。辞職を希望する一木喜徳郎枢相が後任に平沼を推す一方、平沼派は一木枢相の後任に平沼でなく清浦奎吾を推していた(ただし清浦は西園寺とほぼ同世代で天皇機関説事件当時85歳)。

ただ西園寺は、1932年に首相犬養毅が武装海軍青年将校らに殺害された五・一五事件の後も、まだ政党内閣を続けるつもりであり、また、立憲政友会右派の森恪らも、総裁に鈴木喜三郎を選出し、次期首相に推していた(いわゆる「憲政の常道」では首相死去による内閣総辞職の場合は与党の後継党首への大命降下となる)。

ここで斎藤実が、シーメンス汚職事件によって海軍大臣を引責辞任したという経歴を持ちながらも[22]、総理大臣兼外務大臣に任命された主な理由は、犬養内閣の陸軍大臣でもあった荒木貞夫が元老の西園寺に、政党内閣拒絶の意を伝えていたことと、親英米派だった昭和天皇の意向があったという。

斎藤内閣が発足した後の9月15日には、前年の陸軍関東軍による満州事変をうけ、満洲国の間で日満議定書が締結され、翌1933年には国際連盟を脱退するに至った。

平沼は1934年、西園寺と彼が育てた立憲政友会、斎藤内閣を潰すため、帝人事件を起こして司法省の検察庁に国策捜査(当時でいう「検察ファッショ」)を行わせたという説がある[注釈 3]。

捜査の手が大蔵省に及び、政権を揺るがした為に斎藤内閣は7月、内閣総辞職した。なお、司法省の裁判官の石田和外らは1937年に起訴内容は無実無根であるとして被告ら全員に無罪判決を言い渡した。

平沼は、この事件以降は慎重を期し、高齢化した西園寺が政治の表舞台から一歩引いた後は、1936年3月に枢密院議長に就任して国本社を解散するなど、親英米派と妥協することで首相の座に就いたという。枢密院議長となって2カ月後の5月には、思想犯保護観察法が成立し、司法省(大臣林頼三郎)からはハンス・フランク『ナチスの法制及び立法綱要』を翻訳出版されている(司法省『司法資料』)。なお、この時期に郷土津山の人々が旧平沼家跡に旧邸を復元し(1937年 - 1938年)、平沼に贈呈している。この施設は知新館(旧平沼騏一郎別邸)として現存している[23]。

なお、平沼は戦後、A級戦犯として収監された巣鴨プリズン内での重光葵との会話の中で、「日本が今日の様になったのは、大半西園寺公の責任である。老公の怠け心が、遂に少数の財閥の跋扈を来し、政党の暴走を生んだ。これを矯正せんとした勢力は、皆退けられた」と語ったことがあるとされ、西園寺を敵視していたことが窺える[24]。

平沼内閣

|

この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2024年10月)

|

1939年1月に発足した平沼内閣は、基本的に第1次近衛内閣の後継内閣としての性格がつよく、政策・人事の大部分を引き継ぐとともに、枢密院に転じた近衛文麿自身も班列(無任所大臣)として残留してこれに協力した。

そのうえ議会が近いという事情から、近衛内閣から塩野季彦法相兼逓相、荒木貞夫文相、木戸幸一内相、有田八郎外相、八田嘉明商工相兼拓務相、米内光政海相、板垣征四郎陸相の七閣僚が留任、あたかも首のすげ替えの様相を呈した。週刊『アサヒグラフ』はこれを「平沼・近衛交流内閣」と皮肉っている。近衛は興亜院を発足させ、平沼はその「大アヘン政策」を推進した。

しかし同時に、近衛系の人材でも末次信正海軍大将(第1次近衛内閣内相)、有馬頼寧伯爵(第1次近衛内閣農相)、風見章(第1次近衛内閣翰長、第2次近衛内閣司法相)らのような熱烈な制度改革論者は、平沼の閣僚名簿からは除かれていた。これは観念右翼と評される平沼が、新体制運動・制度改革論者をナチス型国家社会主義の亜流として警戒していたことを意味している。

最大の懸案である対中問題では「爾後國民政府ヲ對手トセズ」という近衛声明に基づき、汪兆銘政権を成立させ、これと外交的解決を図ることで日中戦争の幕引きを狙ったが、意図したような中国国民党内部の分断が成功せず、まったくの失敗に終わる。

一方内政問題としては、戦争にともなう経済圧迫に対応するために第1次近衛内閣以来の国民総動員体制を実務的に推進し、警防団の設置など、米穀配給統制法・国民徴用令などの制定とともに、国民精神総動員委員会などを設置して挙国一致体制を整えていった。

しかし、1939年(昭和14年)4月9日に親日的とみなされていた程錫庚海関(開港場の税関)監督を抗日ゲリラに暗殺狙撃される事件がおこり、犯人が潜伏した天津イギリス租界での事件調査をめぐってイギリスが犯人の引き渡しを拒否して対立した。本間雅晴天津軍防衛司令部の名で陸軍が英仏租界の交通を制限し、英租界を事実上封鎖するという問題に発展していく(天津英租界封鎖事件)。

平沼は外交交渉によってこの問題の解決を図り、有田・クレーギー協定で英国の譲歩(中国の現状の承認と日本軍への利敵行為の排除[25])を勝ち取ったものの、これがアメリカの反発を呼んで1939年7月26日に日米通商航海条約の廃棄を通告され、また閣内の英米派とドイツ派との対立を深める結果となり、政権は混迷した(野村・グルー会談にのる新条約、暫定条約の試みも成功せずに日米通商航海条約は1940年1月26日に失効)。

さらに1939年8月20日にノモンハンで日本軍が記録的大敗を喫する国境紛争がおきた(ノモンハン事件)。また8月23日に独ソ不可侵条約が締結され、防共を標榜しドイツとともに反ソ連勢力の結集を政治課題としつつ軍事同盟をドイツと討議していた平沼は、日本政府を無視した容共姿勢に転換したドイツのやり方に驚き呆れ、8月28日「欧洲の天地は複雑怪奇」という声明とともに総辞職した[注釈 4]。

なお独ソ不可侵条約締結の発表前から、独ソ接近の情報は世界的にも広まっており、1939年7月7日に日支事変二周年の記念式典にて平沼に対し新聞記者が「独ソ接近説について如何」と意見を求め、平沼は「通商等の経済上の問題で接近が無いとは断言が出来ない。しかし、政治的に独ソの間の接近があるなぞとは認めない」と返答していた[26]。

退陣後

|

この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2024年10月)

|

近衛文麿の新体制運動に関しては皇道派軍人とともに批判的な立場をとった(二・二六事件以降、皇道派勢力は弱体化していたが、この時期には陸軍の反主流派としていくらか勢力を回復していた)。これは観念右翼の総帥であった平沼が、新体制運動をナチスドイツの模倣と見做し反発していたからである。後述のように平沼は、ナチスを社会主義思想の一種として軽蔑していた。

1940年、11月の下旬に新体制推進派から距離を置くことを考え始めた近衛は、第2次近衛内閣で平沼を無任所国務相として閣内に迎えた後、新体制推進派を閣外に追放、皇道派軍人の大物である柳川平助を司法相、平沼を内相とした。これは近衛の観念右翼への屈服、新体制運動からの後退を意味するものであった。

内相に就任した平沼は財界から批判のあった経済新体制要綱を骨抜きにし、新体制推進派から協力的であるとして賞賛されていた矢野兼三富山県知事を休職処分したのを手始めに内務省の人事を一新、この原案を作成した企画院の官僚らを共産主義運動・人民戦線運動にかかわったものとして逮捕を指令し(企画院事件)、その余波で岸信介商工次官を辞職に追い込んだ。こうして平沼はナチス型統制経済を目指す官僚グループを次々に追放した。また平沼は大政翼賛会を公事結社(治安警察法のもとで、政治に関係のない公共の利益を目的とする結社のこと[27])として政治活動を禁じ[28]、有馬頼寧らを辞職させ、新体制推進勢力をさらに後退させる。また平沼は米国駐日大使であるジョセフ・グルーらと面会して、悪化していた米国との関係修復を目指している。「親ドイツ色」を中央政界から取除くことがこの時期の平沼の行動目的であった。

このような平沼の行動は革新勢力の批判を浴び、ドイツ・ソ連から帰国した松岡洋右外相は平沼を強く非難し、松岡と平沼は閣内で対立した。

しかし、松岡は陸海軍とも対立し天皇からも不興を買って、松岡を排除するためだけに第3次近衛内閣が組閣され松岡洋右は閣外に追放される。

1941年の第3次近衛内閣においては平沼は内閣参議・無任所国務大臣となり、自分の代わりとして田辺治通を内務大臣に据えた。こうして平沼は対米関係修復を目指す第3次近衛内閣での実力者と目され、8月14日に右翼団体勤王まことむすびから狙撃される。弾丸6発を被弾する重傷だったが一命をとりとめた。開戦の賛否を討議する開戦直前の重臣会議では、平沼は開戦に消極的な見解を表明した。

戦時下では重臣として岡田啓介・近衛文麿・若槻禮次郎らとともに東條内閣倒閣に活躍。内務省、検察、右翼勢力などに影で大きな権力をもつ平沼の存在は、和平派重臣にとって大きな力であり、平沼の邸宅で反東條派の重臣の秘密会合が開かれることもあった。

東條内閣辞職後の重臣会議では「敬神家」として小磯國昭を推し、小磯内閣辞職後には他の重臣とともに鈴木貫太郎を推した。

1945年4月には首相となった鈴木貫太郎の後をついで枢密院議長となった。

しかし平沼は戦時下、一貫して和平派重臣だったかというと必ずしもそうではなく、彼は和平派と協調するかと思えば降伏反対を唱えることもあり、天皇への上奏の折には明確な主張を見せないなどその立場は一貫していない。たとえば枢密院議長であった平沼は、6月8日の御前会議において次のような意見を述べている。「戦況我に不利なる場合には民心弛緩し易きものなるを以て此点に慎を要す。民心弛緩に就いては其の根絶を期するは不可能なるも之に対する制圧の処置を講ずること即ち権力を以て之に臨むこと肝要なり。乍然権力による制圧にては不良思想の表面化を防止するにすぎず。国民思想の根本を矯正するには之と併用して教化の力(教育により感化して善導すること)に依らざるべからず」(外務省編纂『終戦史録』昭和27年、363頁)

広島へ原爆投下・ソ連参戦直後、ポツダム宣言受諾を決定する御前会議のメンバーであったが、会議の直前、和平派の米内光政海相は「平沼男爵は和戦どちらにつくか、危ないぞ、大丈夫か」と心配している。この御前会議では平沼は曖昧な表現ながらポツダム宣言受諾側に一票を投じ米内の心配は杞憂におわった。

しかし、東郷茂徳外相が受諾案において天皇の扱いを「国法上の地位を変更する要求を包含し居らざる了解の下受諾する」としていたことに異議を唱え、「国家統治の大権に変更を加うるが如き要求は之を包含し居らざる」に変更させ、連合国から当初の受諾案を拒絶される結果も招いた[注釈 5]。

こうした曖昧な態度は『昭和天皇独白録』で昭和天皇に厳しく批判され「結局、二股かけた人物というべきである」と酷評されている。世論全体や強硬派からは和平推進派とみなされており、このため終戦決定に反発する横浜警備隊長であった佐々木武雄陸軍大尉を隊長とした横浜高等工業学校の学生らによって構成された「国民神風隊」のテロリズムによって終戦未明、自宅を焼き討ちされた(宮城事件)。平沼も鈴木貫太郎同様に二度も強硬派に命を狙われかけた。

A級戦犯

|

この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2024年10月)

|

1945年12月2日、連合国軍最高司令官総司令部は日本政府に対し、平沼を逮捕するように命令[29]が出され、巣鴨拘置所に拘置された。

A級戦犯として東京裁判で終身禁錮を宣告された。拘置所内では深夜に泣き叫ぶなどの奇行が多かったという。1952年に病気のため仮釈放を赦されたものの、同年8月22日に死去した。享年84(満84歳没)。

読売新聞、朝日新聞は、平沼の「戦犯の罪」は死去により消滅した、と報じた[30][31]。

発言

|

この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2015年11月)

|

- 「略式命令に対しては常に正式裁判を求め得べきものなるが故略式命令を発する前其予告を為し異議を述ぶる期間を与うるがごときは、全く無用の手続なり。しかしてそのいたずらに手数を繁雑ならしめ、かえって制度の実益を減ずるは、実験により明白なるを以て、この手続を廃止するを至当と認めたり」(『刑事訴訟法改正案の要旨 第七編 略式手続』、大正6年)

- 「外交は建国の皇謨に則り、道義を基礎として世界の平和と文化とに寄与するを第一義とし、この方針の下に対欧政策を考慮し、屡次これを闕下に奏聞し来ったのであります」(昭和14年8月28日)

- 「どうも日本人は西洋かぶれをしたがる。殊に地位に在る人―政治家と云はれる人、学者と云はれるやうな人がさうである。一時は民主説とか国際説とかにかぶれた。近頃は米英崇拝をやめて独逸崇拝となり、ナチスにかぶれている。そしてあんなものを作らねばならぬと言つて居るが、それは国体に反する」「これは国家社会主義で、ソ聯の赤とそんなに距たりがあるものでない。日本の国体に反する点は殆ど同様で、共々に害を流すものと思ふ」(昭和17年5月19日)

- 「日本は君主国であると云ふ。君主国なら西洋にもあるでないかと反問される。すると日本は万世一系であると云ふ。さう云ふことならエチオピヤが日本より古いではないかと反駁される。君主は統治権をもつとか、万世一系とか、そんな形式的なことでは国体は明らかにされない。どこに万世一系があるか、皇室と国民との関係を明らかにせねばならぬ。日本で親子の関係は自然であるから誰でも判る。日本の国体もその方面から論じなければならぬ」(昭和17年5月19日)

- 「非常に危機に瀕したのは維新当時である。それから我々が覚えて危機であつたのは欧洲大戦である。知識階級はデモクラシーにインターナショナルである。国家主義などは古い、国際主義でいかねばならぬ、皇室は存してもデモクラシーでいかねばならぬと立派な人でも言つてゐた。真向から之に反対したのは私だらう。その故に頭が古い奴だと言はれた。皇室はあつても置物にしやうとした。そこで私は皇室神聖を説いたので、迷信家だとか、頑迷だとか西園寺から言はれた」(昭和18年2月23日)

- 「社会の秩序を紊乱し国家の基礎を危殆らしむるがごとき言動に出づる者あらば、法規の命ずる所に従いて機宜の処置を為し極力その防止を期ぜざるべからず。震災後応急の処置として発布せられたる緊急勅令中には、民事又は刑事に関するもの鮮からず。これら勅令は単に震災地域の裁判所のみならず、全国各地の裁判所においても適用せらるべき場合あるをもって、各位は勅令発布の事情に鑑み、その聖旨の存する所を体認し、部下を指導してその適用を誤らざらしむるを要す。」(『法相訓示』、1923年)。

- 「天地の皇道は、即ち万物をしてその所を得しめることに帰着する」「東亜の新秩序建設もまた、この根本精神を基礎として、その上に工作が進められねばならぬ」「皇室を輔翼したてまつる万民輔翼の精神をもって、一切の努力をこれに傾倒すべき」「所期の目的が達成せられざる限り、事変は終結せぬ」(『第74回帝國議會施政方針演説』、1939年)

人物

- 推計身長は180cm[32]。当時としてはかなりの長身である。

- 西洋最先端の法学や司法行政制度を日本に導入する一方、個人主義・自由主義・社会主義・共産主義・無政府主義・ファシズムなどの西洋思想を警戒し、東洋思想・東洋道徳を重視した。平沼は幕末の津山藩で過ごした幼少期から学生時代にかけて国漢学を修め、和漢籍の素養を持っていた。

- 1939年(昭和14年)発表の長者番付では489円2銭という納税記録が残されている。なお、この年の最高納税額は三井高公の287万4037円である[33]。

- 千葉県一宮町、静岡県の伊豆の国市(伊豆長岡温泉)、神奈川県平塚市に別荘を所有していた。

著述

演説

- 「法相訓示」。1928年。

- 「第74回帝國議會施政方針演説」。1939年。

教化本

- 『建国の精神と修養団の使命』修養団〈愛と汗叢書 第6輯〉、1925年12月。全国書誌番号:42013587。

- 『建国之精神と修養団之使命』修養団〈修養団叢書 第6輯〉、1929年6月。 NCID BB25735573。

- 『建国の精神と融和問題』中央融和事業協会〈融和資料 第9輯〉、1927年12月。 NCID BA38313272。

- 『満洲新国家と修養団』修養団、1933年6月。全国書誌番号: 44032249。

- 『国体に関する訓辞』農村自治研究倶楽部、1935年3月。

NCID BB23515168。全国書誌番号:

44019793。

- 『国体に関する訓辞 附・非常時の意義』修養団、1935年4月。 NCID BB25735835。全国書誌番号: 44023079。

- 「祭祀と事業」『日本及日本人』、政教社、1938年6月。

- 「世界に於ける日本の地位」『創造 = L'Ordre nouveau』、創造社、1938年7月。

- 「時局清談」『現代』、大日本雄弁会、1939年3月。

- 「新東亜の建設」『今日の知識』1939年4月。

- 「臣民の道」『日本精神発揚講演集』、国民精神総動員中央連盟、1939年3月、

NCID BA44850593、全国書誌番号:

46068694。

- 「臣民の道」『宇宙』1939年4月。

- 「東亜新秩序建設」『海之世界』、日本海員掖済会、1939年4月。

- 『機外清話』修養団、1939年7月。 NCID BA30080691。全国書誌番号: 46048719。

- 「大業の完遂に国民の責務愈々重大」『海之世界』、日本海員掖濟會、1939年8月。

- 「北鉄接収の経緯」『観光東亜』、日本国際觀光局満州支部、1939年10月。

- 『我が国体と祭政一致』神祇院、1940年12月。

NCID BB08871203。全国書誌番号:

20581916。

- 『国体と祭政一致』修養団、1941年7月。 NCID BB25735664。

- 「我が国体と祭政一致」『宇宙』1942年3月。

- 「復古と革新」『戦線文庫』、興亞日本社、1941年3月。

- 『平沼騏一郎回顧録』平沼騏一郎回顧録編纂委員会、1955年8月。

NCID BN04495228。全国書誌番号:

56003912。

- 『平沼騏一郎回顧録』(復刻版)ゆまに書房〈歴代総理大臣伝記叢書 26〉、2006年12月。 ISBN 9784843318041。 NCID BA80202247。全国書誌番号: 21177502。

法律書

- 『法律教科書 債権法総則』東京専門学校出版部、1901年9月。 NCID BA30741782。全国書誌番号: 40025535。

- 『民法総論』日本大学・有斐閣、1905年5月。全国書誌番号: 40026036。

- 『民法総論』(5版)日本大学・有斐閣、1911年8月。全国書誌番号: 40026037。

- 『刑事訴訟法改正案の要旨』法律新聞社、1917年2月8日。

NCID BA30741782。

- 『刑事訴訟法改正案要旨』日英堂・松華堂、1917年5月。 NCID BN13042392。全国書誌番号: 72013360。

- 『新刑事訴訟法要論』日本大学、1923年3月。全国書誌番号:

43038330。

- 『新刑事訴訟法要論』(改訂増補6版)日本大学、1923年7月。 NCID BA67934411。全国書誌番号: 48010386。

- 『債権法総則』日本大学出版部、1932年11月。 NCID BA38122911。全国書誌番号: 46091422。

年譜

- 1867年

- 1888年

- 1890年

- 1892年

- 11月19日:千葉地方裁判所部長。

- 1893年

- 12月15日:横浜地方裁判所部長。

- 1895年

- 9月12日:東京控訴院判事。

- 1898年

- 7月1日:東京控訴院部長。

- 1899年

- 1903年

- 10月14日:司法省参事官兼検事。

- 1905年

- 11月6日:大審院検事。

- 1906年

- 1月8日:司法省民刑局 局長兼検事。

- 1907年

- 1909年

- 1911年

- 1912年

- 12月21日:検事総長に就任。

- 1921年

- 10月5日:大審院長に就任。

- 1922年

- 3月:日本大学学長に就任(- 大正12年(1923年)11月)。

- 1923年

- 1924年

- 1926年

- 1936年

- 3月13日:枢密院議長に就任( - 昭和14年(1939年)1月5日)。

- 4月6日:議定官に再任。

- 1939年

- 1月5日:内閣総理大臣に就任。

- 8月30日:内閣総理大臣を辞する。

- 1940年

- 1945年

- 4月9日:枢密院議長に再任( - 12月3日)

- 12月2日:連合国軍最高司令官総司令部からA級戦犯に指定される。

- 1946年

- 4月29日:巣鴨拘置所入所。

- 1948年

- 1952年

家族

終生独身と言われていたが、実際には20代のころ、陸軍省法官部長などを務めた岡本隆徳の娘と結婚したことがあり、短期間で離婚して、その後再婚しなかったのだという[35]。

祖父の織右衛門保信は能書家であり、津山藩士で祐筆を務めている。騏一郎の父晋は藩儒(儒学者)の沼織右衛門保信の子で詩書に堪能で、廃藩置県までは旧藩主松平慶倫の教育係を務めた。騏一郎はその二男で、妹もいる。祖母千鶴は、子守歌として孫たちに唐詩を唄っていたという。

なお、衆議院議員を務めた平沼赳夫は騏一郎の養子であるが、騏一郎の兄で早稲田大学学長(総長ではない)を務めた経済史学者の平沼淑郎の曾孫であり、血縁上は騏一郎の曾姪孫である。赳夫の父は大協石油勤務の中川恭四郎で、恭四郎は石川県金沢市出身の内務官僚・中川友次郎の四男であった。また、赳夫の母は淑郎の孫娘節子(東京裁判で平沼の代理として証言台に立つ)である。つまり、赳夫は平沼家とは女系繋がりとなる。当初は赳夫のみ養子にする予定だったが、結局、恭四郎一家を養子として平沼姓を名乗らせた。

赳夫の妻眞佐子は、征夷大将軍・徳川慶喜の曾孫であり、騏一郎は徳川家と親戚関係にある。西園寺公望、近衛文麿、東久邇宮稔彦王、細川護熙の四名を除けば、徳川家と直接的に親戚関係にある内閣総理大臣経験者は騏一郎のみであり、明治以前の権力者(征夷大将軍)と以後の権力者(内閣総理大臣)が繋がる稀有な例である。

系譜

平沼家

- 平沼家は江戸時代、津山藩士として藩主松平家に仕えた武士の家系だった。平沼家について『日本現今人名辞典』(明治33年)によれば、「…其先詳ならず八代の祖織右衛門延良駿府[注釈 6]與力たり弓術に長ず享保中[注釈 7]津山藩の士籍に列す」という。騏一郎から7代前に駿府から津山に移った。平沼家は代々養子が家督を相続していたが、騏一郎の父・晋が初めての実子であった。

栄典

- 位階

- 1891年(明治24年)12月23日 - 従七位[36][37]

- 1892年(明治25年)12月23日 - 正七位[36][38]

- 1895年(明治28年)11月26日 - 従六位[36][39]

- 1898年(明治31年)9月20日 - 正六位[36][40]

- 1900年(明治33年)11月10日 - 従五位[36][41]

- 1902年(明治35年)12月17日 - 正五位[36][42]

- 1907年(明治40年)12月27日 - 従四位[36][43]

- 1913年(大正2年)1月30日 - 正四位[36][44]

- 1916年(大正5年)5月30日 - 従三位[36][45]

- 1921年(大正10年)6月10日 - 正三位[36][46]

- 1927年(昭和2年)12月15日 - 従二位[36][47]

- 1934年(昭和9年)12月28日 - 正二位[36][48]

- 爵位

- 勲章など

| 受章年 | 略綬 | 勲章名 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1901年(明治34年)12月27日 |  |

勲六等瑞宝章[36][50] | |

| 1903年(明治36年)6月26日 |  |

勲五等瑞宝章[36][51] | |

| 1904年(明治37年)12月27日 |  |

勲四等瑞宝章[36][52] | |

| 1906年(明治39年)4月1日 |  |

勲三等瑞宝章[36][53] | |

| 1913年(大正2年)6月18日 |  |

勲二等瑞宝章[36][54] | |

| 1913年(大正2年)12月27日 |  |

旭日重光章[36][55] | |

| 1914年(大正3年)4月13日 | 金杯一組[36][56] | ||

| 1915年(大正4年)11月10日 |  |

大礼記念章[36][57] | |

| 1916年(大正5年)1月19日 |  |

勲一等瑞宝章[36][58] | |

| 1918年(大正7年)9月23日 | 金杯一個[36][59] | ||

| 1919年(大正8年)5月24日 | 金杯一組[36][60] | ||

| 1919年(大正8年)9月29日 |  |

旭日大綬章[36][61] | |

| 1921年(大正10年)5月30日 | 金杯一組[36][62] | ||

| 1927年(昭和2年)4月16日 | 金杯一個[36][63] | ||

| 1928年(昭和3年)4月21日 |  |

旭日桐花大綬章[36][64] | |

| 1928年(昭和3年)12月28日 | 金杯一個[36][65] | ||

| 1930年(昭和5年)12月5日 |  |

帝都復興記念章[66] | |

| 1934年(昭和9年)4月29日 | 金杯一組[36] | ||

| 1936年(昭和11年)1月15日 | 御紋付銀盃[36] | ||

| 1938年(昭和13年)9月15日 | 銀杯一個[36] | ||

| 1940年(昭和15年)8月15日 |  |

紀元二千六百年祝典記念章[67] |

- 外国勲章佩用允許

| 受章年 | 国籍 | 略綬 | 勲章名 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 1912年(大正元年)10月9日 |  ロシア帝国 ロシア帝国 |

|

神聖アンナ第一等勲章[36] | |

| 1919年(大正8年)4月8日 |  支那共和国 支那共和国 |

|

一等大綬嘉禾章[36][68] | |

| 1938年(昭和13年)7月9日 |  満州帝国 満州帝国 |

|

勲一位龍光大綬章[69] | |

| 1938年(昭和13年)10月31日 |  イタリア王国 イタリア王国 |

|

聖マウリッツィオ・ラザロ大十字騎士勲章[70] | |

| 1939年(昭和14年)12月27日 |  ドイツ国 ドイツ国 |

|

ドイツ鷲大十字勲章[71] | |

| 1940年(昭和15年)9月6日 |  ハンガリー王国 ハンガリー王国 |

|

メリット・オングロアーズ勲章プルミエール[72] | |

| 1943年(昭和18年)9月11日 |  中華民国 中華民国 |

特級同光勲章[73] |

関連作品

- 映画

- 『日本のいちばん長い日』東宝、1967年 - 演:明石潮

- 『激動の昭和史 軍閥』東宝、1970年 - 演:野村清一郎

- 『プライド・運命の瞬間』東映、1998年 - 演:宮城幸生

- 『太陽』スローラーナー、2006年 - 演:伊藤幸純

- 『日本のいちばん長い日』松竹、2015年 - 演:金内喜久夫

- 『金子文子と朴烈(パクヨル)』メガボックス・太秦、2017年(

韓国)・2019年(

韓国)・2019年( 日本) - 演:佐藤正行

日本) - 演:佐藤正行

- テレビドラマ

関連項目

脚注

- 注釈

- ^ この改正案が成立した結果、当時の刑事訴訟法には起訴便宜主義が導入され、また、裁判所の略式起訴命令に対する検察官による異議申立が不可能になった。

- ^ 他方、ラルフ・ドライヤーによれば、ドイツ(プロイセン王国 - ヴァイマル共和政)でナチス法制を容認した法哲学者ユリウス・ビンダー(ハンス・ヴェルツェルの師)は、エアランゲン大学、ヴュルツブルク大学およびゲッティンゲン大学の学長、エアランゲン大学哲学部およびソフィア大学法学部名誉博士、ゲッティンゲン学術会議とドイツ法学術会議の委員、ドイツ哲学会、ドイツ国家学会および国際ヘーゲル連盟の創設者の一人であった(Ralf Dreier『ユリウス・ビンダー(1870 - 1939年) — 帝国とナチスの間の法哲学者』)。

- ^ 司法省は同年の機関紙でプロイセン州司法大臣ハンス・ケル『ナチスの刑法』を翻訳出版している。

- ^ 「欧州情勢は複雑怪奇」、「欧州の情勢は複雑怪奇」、「欧州政治は複雑怪奇なり」「欧州の天地は複雑怪奇なる新情勢を生じた」など、総辞職時のこの発言は諸説ある。

- ^ 枢密院は条約の批准権を持っていたため、条約の一種と見なされたポツダム宣言受諾は平沼の同意がなければ正式決定できなかった。

- ^ 駿府は今の静岡市。

- ^ 享保は江戸時代、中御門天皇・桜町天皇の時代。西暦1716年から1735年までの期間。

- 出典

- ^ 平沼騏一郎 | 近代日本人の肖像

- ^ a b c d e 霞会館華族家系大成編輯委員会 1996, p. 418.

- ^ a b c d e f 朝日日本歴史人物事典『平沼騏一郎』 - コトバンク

- ^ 法律新聞「九州の大疑獄事件 : 九管、製鉄所、鉱務署の贈収賄」。1917年3月10日。神戸大学経営研究所『新聞記事文庫』。

- ^ a b c d e f g 日本大百科全書(ニッポニカ)『平沼騏一郎』 - コトバンク

- ^ INC, SANKEI DIGITAL (2014年9月4日). “【昭和の首相】平沼赳夫氏が「平沼騏一郎」を語る 大切にしたのは「国体」「右翼の総帥」は右翼や軍部ににらまれた(4/7ページ)”. 産経ニュース. 2024年2月25日閲覧。

- ^ 萩原2021、3-4頁

- ^ 『平沼騏一郎回顧録』p.339

- ^ “平沼 騏一郎”. 岡山県立図書館. 2012年12月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年5月10日閲覧。

- ^ a b 萩原2021、7頁

- ^ 萩原2021、7-8頁

- ^ 萩原2021、16頁

- ^ 日本力行会出版部『現今日本名家列伝』、1903年。

- ^ 国立公文書館蔵「司法省民刑局長兼検事平沼騏一郎外一名欧米各国ヘ被差遣ノ件」任B00464100

- ^ 幸徳事件 Archived 2009年6月6日, at the Wayback Machine.

- ^ 『いわゆるA級戦犯』(小林よしのり、幻冬舎、2006年6月) P144

- ^ 新井勉・蕪山巌・小柳春一郎『ブリッジブック近代日本司法制度史』信山社出版、2011年、pp.186-188

- ^ なお、この法案が提出された2月7日には、憲法の番人であった枢密院の議長は空席であった

- ^ 『思想検事』(荻野富士夫、岩波新書、2000年9月) P13~P14

- ^ 一般には宇垣一成を指すことが多い。

- ^ アンドレ・ヴィオリス著『1932年の大日本帝国』、大橋尚泰訳、草思社、2020年、pp.157-160

- ^ 斎藤実は、その後の朝鮮総督の時期に子爵となっていた。

- ^ [1] 津山瓦版 - 知新館(旧平沼騏一郎別邸)

- ^ 『巣鴨日記』(「文藝春秋」昭和27年(1952年)8月号掲載)より。

- ^ 世界大百科事典,百科事典マイペディア, 改訂新版. “有田=クレーギー会談(ありたクレーギーかいだん)とは? 意味や使い方”. コトバンク. 2024年2月25日閲覧。

- ^ 事変はどう片付くか,小林一三,実業之日本社 1939年7月発行 pp.4

- ^ “公事結社(コウジケッシャ)とは? 意味や使い方”. コトバンク. 『精選版 日本国語大辞典 』. DIGITALIO. 2024年10月15日閲覧。

- ^ 古屋哲夫. “平沼騏一郎(ヒラヌマキイチロウ)とは? 意味や使い方”. コトバンク. 『改訂新版 世界大百科事典』. DIGITALIO. 2024年10月15日閲覧。

- ^ 梨本宮・平沼・平田ら五十九人に逮捕命令(昭和20年12月4日 毎日新聞(東京))『昭和ニュース辞典第8巻 昭和17年/昭和20年』p341 毎日コミュニケーションズ刊 1994年

- ^ 「平沼騏一郎氏」(訃報)『朝日新聞』昭和27年8月22日。

- ^ 「平沼元首相死去」『読売新聞』昭和27年8月23日。

- ^ 戸澤純子「日本における総理大臣の身長と好ましさの関係」(川村学園女子大学研究紀要 第32巻 第2号 91頁 - 103頁 2021 年)

- ^ 横綱は三井高公、映画では入江たか子『大阪毎日新聞』(昭和15年10月23日夕刊)『昭和ニュース辞典第7巻 昭和14年-昭和16年』p480 昭和ニュース事典編纂委員会 毎日コミュニケーションズ刊 1994年

- ^ 『官報』第3427号、大正13年1月29日。

- ^ 萩原淳『平沼騏一郎』中央公論新社、2021年8月25日。

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah 法廷証第107号: [平沼騏一郎關スル人事局履歴書]

- ^ 『官報』第2547号「叙任及辞令」1891年12月24日。

- ^ 『官報』第2850号「叙任及辞令」1892年12月26日。

- ^ 『官報』第3725号「叙任及辞令」1895年11月27日。

- ^ 『官報』第4570号「叙任及辞令」1898年9月21日。

- ^ 『官報』第5210号「叙任及辞令」1900年11月12日。

- ^ 『官報』第5839号「叙任及辞令」1902年12月18日。

- ^ 『官報』第7352号「叙任及辞令」1907年12月28日。

- ^ 『官報』第150号「叙任及辞令」1913年1月31日。

- ^ 『官報』第1148号「叙任及辞令」1916年5月31日。

- ^ 『官報』第658号「叙任及辞令」1921年6月11日。

- ^ 『官報』第343号「叙任及辞令」1928年2月22日。

- ^ 『官報』第2399号「叙任及辞令」1934年12月29日。

- ^ 『官報』第4255号「授爵・叙任及辞令」1926年10月29日。

- ^ 『官報』第5548号「叙任及辞令」1901年12月28日。

- ^ 『官報』第5995号「叙任及辞令」1903年6月27日。

- ^ 『官報』第6450号「叙任及辞令」1904年12月28日。

- ^ 『官報』号外「叙任及辞令」1907年3月31日。

- ^ 『官報』第273号「叙任及辞令」1913年6月27日。

- ^ 『官報』第427号「叙任及辞令」1913年12月29日。

- ^ 『官報』第510号「叙任及辞令」1914年4月14日。

- ^ 『官報』第1310号・付録「辞令」1916年12月13日。

- ^ 『官報』第1038号「叙任及辞令」1916年1月20日。

- ^ 『官報』第1845号「叙任及辞令」1918年9月26日。

- ^ 『官報』第2041号「叙任及辞令」1919年5月26日。

- ^ 『官報』第2147号「叙任及辞令」1919年9月30日。

- ^ 『官報』第2648号「叙任及辞令」1921年5月31日。

- ^ 『官報』第90号「叙任及辞令」1927年4月20日。

- ^ 『官報』第393号「叙任及辞令」1928年4月23日。

- ^ 『官報』第602号「叙任及辞令」1928年12月29日。

- ^ 『官報』第1499号・付録「辞令二」1931年12月28日。

- ^ 『官報』第4438号・付録「辞令二」1941年10月23日。

- ^ 『官報』第2003号「叙任及辞令」1919年4月10日。

- ^ 『官報』第3457号「叙任及辞令」1938年7月13日。

- ^ 『官報』第3551号「叙任及辞令」1938年11月4日。

- ^ 『官報』第3899号「叙任及辞令」1940年1月9日。

- ^ 『官報』第4106号「叙任及辞令」1940年9月11日。

- ^ 「谷正之外二十五名」 アジア歴史資料センター Ref.A10113476800

参考文献

- 慶應義塾編『慶應義塾百年史 別巻 大学編』

- 霞会館華族家系大成編輯委員会『平成新修旧華族家系大成 下巻』霞会館、1996年(平成8年) エラー: 日付が正しく記入されていません。(説明)。 ISBN 978-4642036719。

- 福島鑄郎、大久保久雄『戦時下の言論(下)』日外アソシエーツ、1982年3月10日。 ISBN 978-4816901218。

- 伝記研究

- 岩崎栄『平沼騏一郎伝 伝記・平沼騏一郎』大空社「伝記叢書」、1997年。復刻版

- 萩原淳『平沼騏一郎と近代日本 官僚の国家主義と太平洋戦争への道』京都大学学術出版会、2016年

- 萩原淳『平沼騏一郎 検事総長、首相からA級戦犯へ』中央公論新社〈中公新書〉、2021年

- 研究一覧

- 藤野豊「国本社における水平運動観―平沼騏一郎,中央融和事業協会会長就任の背景」、『部落問題研究』通号84、1985年8月

- 加藤陽子「昭和一四年の対米工作と平沼騏一郎」、『史学雑誌』第94編11号、1985年11月

- 滝口剛「満州事変期の平沼騏一郎―枢密院を中心に―」、『阪大法学』通号151、1989年8月

- 滝口剛「平沼騏一郎と太平洋戦争―対外態度における2重性を中心に」、『阪大法学』通号159、1991年7月

- 高橋勝浩「首相平沼騏一郎と「道義外交」―防共協定強化問題と「支那事変」処理―」、『国史学』通号164、1998年2月

- 高橋勝浩「重臣としての平沼騏一郎―終戦と国体護持へむけて」、『軍事史学』通号142、2000年9月

- 鈴木望「平沼騏一郎博士と神習文庫―帝室制度審議委員会との関連に就きて―」、『東洋文化』復刊第100號(通巻第332號)、平成20年4月

- 柴田紳一「平沼騏一郎の枢相再任と御前会議参列」、『栃木史学』第二十六号、2012年3月

外部リンク

- 平沼騏一郎 | 近代日本人の肖像

- 平沼赳夫オフィシャルホームページ「平沼は語る」 - ウェイバックマシン(2016年3月8日アーカイブ分)(平沼騏一郎に関するエッセイあり)

- 平沼騏一郎(おかやま人物往来) - 岡山県立図書館

- 平沼騏一郎関係文書 | 国立国会図書館 憲政資料室

- 平沼騏一郎 内閣 第74回帝国議会(通常会)における施政方針演説

- 平沼騏一郎 内閣 第74回帝国議会(通常会)における国務大臣の演説

- 墓所(多磨霊園) - ウェイバックマシン(2021年12月15日アーカイブ分)

- 墓所(安国寺) - ウェイバックマシン(2011年10月26日アーカイブ分)

- 『平沼騏一郎』 - コトバンク

- 第二代総長 平沼 騏一郎 | 日本大学の歴史

| 公職 | ||

|---|---|---|

| 先代 一木喜徳郎 鈴木貫太郎 |

枢密院議長 枢密院議長第17代:1936年 - 1939年 第21代 : 1945年 |

次代 近衛文麿 鈴木貫太郎 |

| 先代 倉富勇三郎 |

枢密院副議長 枢密院副議長第11代:1926年 - 1936年 |

次代 荒井賢太郎 |

| その他の役職 | ||

| 先代 秋月左都夫 |

無窮會會長 第2代 : 1924年 - 1945年 |

次代 清水澄(代表理事) |

| 先代 大隈重信 |

東洋文化學會會長 第2代 : 1922年 - 1943年 |

次代 無窮會へ合併 |

| 先代 田尻稲次郎 |

修養団団長 第2代 : 1924年 - 1936年 |

次代 二木謙三 |

| 日本の爵位 | ||

| 先代 叙爵 |

男爵 平沼(騏一郎)家初代 1926年 - 1947年 |

次代 華族制度廃止 |

固有名詞の分類

| 貴族院勅選議員 |

二上兵治 竹越与三郎 平沼騏一郎 松井茂 児玉利国 |

| 日本の検察官 |

手塚太郎 根岸重治 平沼騏一郎 月形潔 野村維章 |

| 第二次世界大戦前の日本の政治家 |

鳩山和夫 頭山滿 平沼騏一郎 永井柳太郎 中江兆民 |

| 日本の官僚 (司法省・刑部省) |

津田真道 大場茂馬 平沼騏一郎 草野豹一郎 月形潔 |

| 日本の内閣総理大臣 |

芦田均 橋本龍太郎 平沼騏一郎 東條英機 池田勇人 |

| 岡山県の政治家 |

阪谷芳郎 橋本岳 平沼騏一郎 中桐伸五 田嶋陽子 |

| 日本の学校法人の理事長 |

石井禮次郎 大澤英雄 平沼騏一郎 井野碩哉 佐香ハル |

| 日本の男爵 |

伊賀陽太郎 岩崎弥之助 平沼騏一郎 奥田義人 山根一貫 |

| 日本国歴代内閣 |

第1次松方内閣 黑田清隆 平沼騏一郎 米内内閣 東條英機 |

| 日本の大審院判事 |

横田正俊 大場茂馬 平沼騏一郎 草野豹一郎 小林藹 |

- 平沼騏一郎のページへのリンク