けいさつちょう‐ちょうかん〔ケイサツチヤウチヤウクワン〕【警察庁長官】

警察庁長官

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/21 16:03 UTC 版)

日本 日本警察庁長官 Commissioner General of the National Police Agency |

|

|---|---|

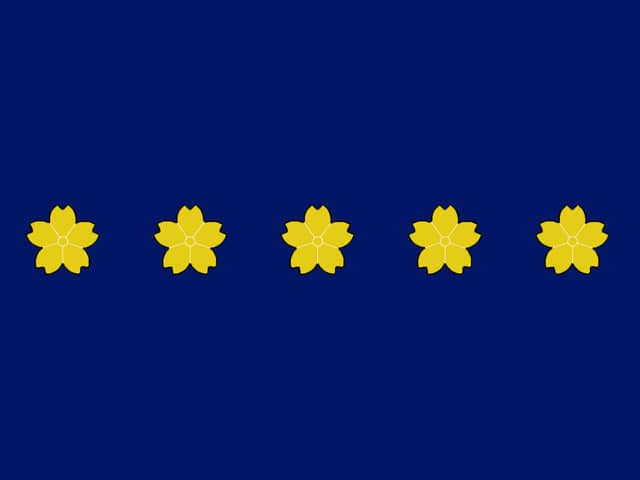

警察庁長官章

|

|

警察庁ロゴマーク

|

|

| 担当機関 | 警察庁 |

| 任命 | 国家公安委員会 |

| 初代就任 | 斎藤昇 |

| 創設 | 1954年(昭和29年)7月1日 |

| ウェブサイト | 警察庁 |

警察庁長官(けいさつちょうちょうかん、英: Commissioner General of the National Police Agency)は、警察庁の長たる警察官。

警察法第16条第2項の規定により、国家公安委員会の管理に服し、警察庁の庁務を統括し、所部の職員を任免し、及びその服務についてこれを統督し、並びに警察庁の所掌事務について、都道府県警察を指揮監督する。

地位

警察庁の庁務を統括する一般職国家公務員であり(警察法第16条第1項)、警察官である(同法第34条第3項)。

警察法において階級制度が適用されていない唯一の警察官(同法第62条)であるが、その地位は警察官の最高位である。警察庁長官は、警察庁次長から昇任するのが通例である。警察庁長官の職務は、警察庁次長によって補佐される(警察法第18条)。

- 警察庁長官は、警察庁に所属する全ての職員(警察庁の職員である警察官及び皇宮護衛官を含む)について任免権及び懲戒に関する権限を有し、またこれらのものの服務を統括する(同法第16条第2項)。

- 警察庁長官には、国家公安委員会の管理の下において警察庁が有する監察権(警察法第5条第2項第24号および同法第21条第12号)に基き、警視総監を含む地方警務官の懲罰議案を国家公安委員会に申し立てる権限がある。また、国家公安委員会の管理の下、地方警務官に対する人事を掌握する(同法第5条第2項第22号・第21条第11号)。

- 警察庁長官は警視総監の階級と同様のデザインの袖章を付け、両肩の肩章には「警察庁長官章」の付いた制服を着用する。これは、警視総監の階級章である4連の日章より数がひとつ多い5連の日章(警察官の服制に関する規則)であり、階級外と言いつつも警察組織の最高位であることを示している。

- 俸給は指定職8号俸が国庫から支給されるが、これは事務次官、会計検査院や人事院の事務総長、内閣法制次長、宮内庁次長、金融庁長官、消費者庁長官同等[注釈 1]である。

- 定年は国家公務員法及び人事院規則の規定より62歳。

警察庁長官は、警察庁の所掌事務について都道府県警察に対して指揮監督を行うこと(同法第16条第2項)、広域組織犯罪等に対処するため必要があると認めるときは都道府県警察に対し、広域組織犯罪等の処理に係る関係都道府県警察間の分担その他の広域組織犯罪等に対処するための警察の態勢に関する事項について必要な指示をすること(同法第61条の3第1項)がそれぞれできる。また、内閣総理大臣によって緊急事態が布告された際は、警察庁長官は布告区域を管轄する都道府県警察本部の警視総監または警察本部長に対し必要な指揮・命令を行い、また布告区域以外を管轄する都道府県警察の警視総監または警察本部長に対し布告区域その他必要な区域に警察官を派遣することを命ずることができる(同法第73条)。

任免

警察法第16条第1項に規定されており、国家公安委員会が内閣総理大臣の承認を得て任免することになっているが、他省庁の場合、事務次官の任免は政治家である大臣の了承を必要とする。1997年以降、局長以上の人事については内閣官房長官と内閣官房副長官らで構成される閣議人事検討会議の審査を必要としている(2014年からは内閣人事局が設置されたことで、閣議人事検討会議は廃止された)。財務省、外務省など日本の行政機関は内閣総理大臣および各省大臣の指揮下にあるが、警察庁には各省大臣が存在するわけではなく、独立合議制の機関である国家公安委員会が管理するため、警察庁長官は内閣総理大臣の承認を得て国家公安委員会が任免することになっており、形式的には政治家の意思が直接働かないようになっている[1]。

警察庁長官は事務次官等会議の構成員となるなど、他省庁における事務次官と同等の地位にあるものとして扱われる。また同法第76条第2項で検事総長と常に緊密な連絡を保つものとされるが、この規定は警察庁長官は検察官が司法警察職員に対して有する刑事訴訟法上の指揮権に服さないことを意味する。

実際には、現行の警察法施行以降、警察庁長官は一貫して警察庁次長から昇格して就任することが慣例となっているため、警察庁次長に就任した時点で次期警察庁長官として目されることとなる(ただし、稀に警察庁次長を経て警視総監に就任する例はある)。一方、警視総監が警察庁長官に転じた例は、過去に第60代警視総監であった斎藤昇が、警視総監退任後、旧警察法施行下の国家地方警察本部長官を経て、1954年(昭和29年)7月の新警察法施行・警察庁発足時に初代の警察庁長官に就任した事例が存在するのみである。

なお、現行警察法の政府案では、警察庁は総理府の外局として設置される予定であった。また警察庁長官は国務大臣をもって充てるものとされていたが(大臣庁)[2]、これらは国会での審議の過程で修正された。

消防庁長官との違いは、警察庁長官は警察官であるが、消防庁長官は消防吏員ではなく、あくまで総務官僚である。助言団体に過ぎない消防庁に対して、警察庁は各都道府県警察に対する指揮監督権を有している。

国家公安委員会の管理権

警察法第15条により、警察庁は国家公安委員会が管理する特別の機関である。これは、中央行政機関でありながらも、国家の治安維持に関わる責務を負う警察の中立性を保つためとされ、通常、国家公安委員会以外の機関から監督管理を受けることはない[1]。司法警察活動に際し、個別の警察官は刑事訴訟法の規定に基づき一定の指揮を検察官から受けることがあるが、警察官は正当な理由がある場合には、この検察官の指揮に従う必要はない(ただし、検察官はこの場合にも、検察庁法第6条の規定に基づき、自ら捜査をなし、または検察事務官をもって捜査をさせることが可能であることは言うまでもない)。この時、検事総長、検事長又は検事正は、国家公安委員会が懲戒権限を持つ者、つまり国家公務員たる警察庁警察官と地方警務官に対する懲戒の訴追を国家公安委員会に行うことが認められている(刑事訴訟法第194条)が、検事総長、検事長又は検事正自身には懲戒権限はないため、この正当性の判断や必要性等は国家公安委員会が独自に判断することとなっている。これも警察庁を他の機関からの不必要な干渉を避けるためのものである。国家公安委員会と警察庁長官は、検事総長と常に緊密な連携をとるものとされ、協力関係にあり、前記の司法警察活動における指揮関係は存在しない。

緊急事態の特別措置

平時において、警察庁は、国家公安委員会以外の管理監督は受けないが、警察法第71条の規定により内閣総理大臣が国家公安委員会の勧告に基づき、全国または一部の区域について緊急事態の布告を発した場合、同法第72条により内閣総理大臣はその統制権により一時的に警察を統制し、その緊急事態を収拾するため必要な限度において、長官を直接に指揮監督する。 これは、実力行使手段を持つ治安維持機関である警察をその民主主義的統制下におきながら、速やかな事案収拾を図るためのものである。

緊急事態の布告が発せられたときは、警察庁長官は布告に記載された区域を管轄する都道府県警察の警視総監又は警察本部長に対し、管区警察局長は布告区域を管轄する府県警察の警察本部長に対し、必要な命令をし、又は指揮をするものとされ、布告区域を管轄する都道府県警察以外の都道府県警察に対して布告区域その他必要な区域に警察官を派遣することを命ずることができる旨が、同法第73条に規定されている。

また、警察法第74条の規定により、内閣総理大臣は、緊急事態の布告を発した場合には、これを発した日から二十日以内に国会に付議して、その承認を求めなければならず、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会においてすみやかにその承認を求めなければならないものとされる。内閣総理大臣は、国会で不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の布告の廃止を議決したとき、又は当該布告の必要がなくなったときは、すみやかに当該布告を廃止しなければならないものとされている。

歴代の警察庁長官

※ 内務省警保局長、内事局第一局長、国家地方警察本部長官(警察庁長官の前身)は含めない。

| 代 | 氏名 | 入省/入庁年次 | 任命年月日 | 退任後の主な公職・役職 | 位階 | 勲等 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 斎藤昇 | 1927年 (昭和2年) |

1954年7月1日 (昭和29年) |

厚生大臣・運輸大臣 | 正三位 | 勲一等 |

| 2 | 石井榮三 | 1932年 (昭和7年) |

1955年7月1日 (昭和30年) |

社団法人全日本指定自動車教習所協会連合会会長 | 従三位 | 勲二等 |

| 3 | 柏村信雄 | 1934年 (昭和9年) |

1958年8月29日 (昭和33年) |

海外移住事業団理事長 | 従三位 | 勲一等 |

| 4 | 江口俊男 | 1935年 (昭和10年) |

1963年5月10日 (昭和38年) |

公害防止事業団理事長 | 勲一等 | |

| 5 | 新井裕 | 1937年 (昭和12年) |

1965年5月19日 (昭和40年) |

警察協会会長 都市防犯研究センター会長 |

従三位 | 勲二等 |

| 6 | 後藤田正晴 | 1939年 (昭和14年) |

1969年8月12日 (昭和44年) |

内閣官房長官・副総理・法務大臣 | 正三位 | 勲一等 |

| 7 | 高橋幹夫 | 1941年 (昭和16年) |

1972年6月24日 (昭和47年) |

(社)日本自動車連盟会長 | 正三位 | 勲二等 |

| 8 | 淺沼清太郎 | 1942年 (昭和17年) |

1974年10月9日 (昭和49年) |

阪神高速道路公団理事長 (財)都市交通問題調査会理事長 (財)関西空港調査会理事長 |

正四位 | 瑞宝重光章 |

| 9 | 山本鎭彦 | 1943年 (昭和18年) |

1978年6月1日 (昭和53年) |

ベルギー大使 | 従三位 | 勲二等 |

| 10 | 三井脩 | 1946年 (昭和21年) |

1981年6月2日 (昭和56年) |

日本道路交通情報センター理事長 | 正三位 | 勲二等 |

| 11 | 鈴木貞敏 | 1948年 (昭和23年) |

1984年9月25日 (昭和59年) |

参議院議員 参議院農林水産委員長 |

従三位 | 勲二等 |

| 12 | 山田英雄 | 1953年 (昭和28年) |

1985年8月27日 (昭和60年) |

(財)公共政策調査会理事長 | 勲二等 | |

| 13 | 金澤昭雄 | 1954年 (昭和29年) |

1988年1月22日 (昭和63年) |

自動車安全運転センター理事長 (社)全日本指定自動車教習所協会連合会会長 |

勲二等 | |

| 14 | 鈴木良一 | 1956年 (昭和31年) |

1990年12月7日 (平成2年) |

警察共済組合理事長 | 勲二等 | |

| 15 | 城内康光 | 1958年 (昭和33年) |

1992年9月18日 (平成4年) |

ギリシャ大使 | 瑞宝重光章 | |

| 16 | 國松孝次 | 1961年 (昭和36年) |

1994年7月12日 (平成6年) |

スイス大使 救急ヘリ病院ネットワーク会長 |

||

| 17 | 関口祐弘 | 1963年 (昭和38年) |

1997年3月31日 (平成9年) |

警察共済組合理事長 | 従三位 | 瑞宝重光章 |

| 18 | 田中節夫 | 1966年 (昭和41年) |

2000年1月11日 (平成12年) |

日本自動車連盟会長 | 瑞宝重光章 | |

| 19 | 佐藤英彦 | 1968年 (昭和43年) |

2002年8月2日 (平成14年) |

警察共済組合理事長 | ||

| 20 | 漆間巌 | 1969年 (昭和44年) |

2004年8月13日 (平成16年) |

財団法人交通事故総合分析センター理事長 内閣官房副長官(事務担当) |

旭日大綬章 | |

| 21 | 吉村博人 | 1971年 (昭和46年) |

2007年8月16日 (平成19年) |

日本生命顧問 警察共済組合理事長 |

瑞宝重光章 | |

| 22 | 安藤隆春 | 1972年 (昭和47年) |

2009年6月26日 (平成21年) |

三井住友海上火災保険顧問 ニトリホールディングス取締役 東横イン取締役、アミューズ取締役 ゼンショーホールディングス取締役 デジタルデータソリューション取締役 日本ゴルフツアー機構理事 |

瑞宝重光章 | |

| 23 | 片桐裕 | 1975年 (昭和50年) |

2011年10月17日 (平成23年) |

(財)公共政策調査会理事長 第一三共監査役、東京商工会議所顧問 |

瑞宝重光章 | |

| 24 | 米田壮 | 1976年 (昭和51年) |

2013年1月25日 (平成25年) |

神戸市顧問、日本取引所グループ取締役 (財)公共政策調査会理事長 |

瑞宝重光章 | |

| 25 | 金髙雅仁 | 1978年 (昭和53年) |

2015年1月23日 (平成27年) |

警察共済組合理事長 | ||

| 26 | 坂口正芳 | 1980年 (昭和55年) |

2016年8月10日 (平成28年) |

日本生命保険相互会社特別顧問、日本ガイシ監査役 日本自動車連盟会長 |

||

| 27 | 栗生俊一 | 1981年 (昭和56年) |

2018年1月18日 (平成30年) |

ANAホールディングス顧問 内閣官房副長官(事務担当) |

||

| 28 | 松本光弘 | 1983年 (昭和58年) |

2020年1月17日 (令和2年) |

日本生命保険相互会社特別顧問、第一三共監査役 | ||

| 29 | 中村格 | 1986年 (昭和61年) |

2021年9月22日 (令和3年) |

日本生命保険相互会社特別顧問 | ||

| 30 | 露木康浩 | 1986年 (昭和61年) |

2022年8月30日 (令和4年) |

|

||

| 31 | 楠芳伸 | 1989年 (平成元年) |

2025年1月27日 (令和7年) |

警察庁長官表彰

警察庁長官表彰は、警察庁及び都道府県警察を含める警察全体の表彰制度において最高位の表彰であり、警察庁の定める警察表彰規則に規定されている。警察庁長官の表彰は警察官を対象とした表彰と、犯罪の予防や捜査への協力等で功績のあった国民に対する表彰がある。

- 警察庁の定めるもの(警察官を対象とした表彰)- 制服に付ける事が許されているものの、佩用している警察官はあまり見られない。

- 警察庁の定めるもの(民間人対象:犯人逮捕などに協力した者に対する表彰)

- 警察庁長官が公益法人の長と連名で授与するもの(全国の功労ある者に対する表彰)

- 防犯栄誉金章(財団法人全国防犯協会連合会)

- 暴力追放栄誉金章(財団法人全国防犯協会連合会全国暴力追放運動推進センター)

- 交通安全栄誉章緑十字金章(財団法人全日本交通安全協会)

脚注

注釈

- ^ 従前は、人事院規則9-42(指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額)により官職ごとに指定職俸給表の号俸が定められていたが、現在では一般職の職員の給与に関する法律 - e-Gov法令検索第6条の2の規定で「指定職俸給表の適用を受ける職員(会計検査院及び人事院の職員を除く。)の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて内閣総理大臣の定めるところにより、決定する。」となっている。この人事院の意見は毎年予算成立直後に行われ公表されている。直近のものが指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の定め並びに職務の級の定数の設定及び改定に関する意見の申出(平成31年3月28日)

出典

- ^ a b 野地秩嘉 『警察庁長官』 朝日新聞出版、2021年9月30日、P.41、P.129-131、ISBN 978-4-02-295141-0。

- ^ 第15回国会 地方行政・法務委員会連合審査会 第1号

関連項目

外部リンク

警察庁長官

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/13 22:05 UTC 版)

詳細は「警察庁長官」を参照 警察庁長官は、警察庁の推薦を内閣総理大臣が承認し、国家公安委員会が任命する。したがって内閣や議会が直接関与することはできず、警察の政治的中立性を保つことが可能となる。初代長官の斎藤昇は吉田茂総理の辞任要求を拒否した。

※この「警察庁長官」の解説は、「柏村信雄」の解説の一部です。

「警察庁長官」を含む「柏村信雄」の記事については、「柏村信雄」の概要を参照ください。

警察庁長官と同じ種類の言葉

- 警察庁長官のページへのリンク