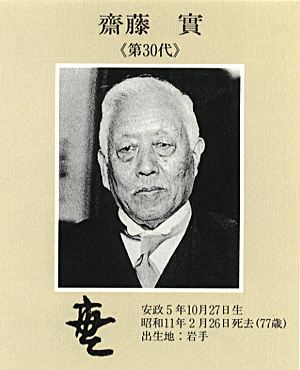

さいとう‐まこと【斎藤実】

斎藤実 さいとう まこと

岩手生まれ。海軍軍人、政治家。父は水沢藩士。明治12年(1879)海軍兵学校卒業。17年(1884)アメリカ留学兼駐米公使館付武官。21年(1888)に帰国後、海軍参謀本部員、秋津洲、厳島各艦長を経て、日露戦争当時は海軍次官。第1次西園寺内閣海相、以来第1次山本内閣まで8年間海相をつとめ、海軍の拡充をはかる。大正元年(1912)海軍大将。8年(1919)第4代朝鮮総督に就任。昭和2年(1927)ジュネーブ軍縮会議全権委員、枢密顧問官。7年(1932)5・15事件のあと“挙国一致”内閣の首相となる。9年(1934)帝人事件により総辞職後、内大臣となるが、2・26事件で暗殺される。

| キーワード | 海軍軍人, 政治家, 首相 |

|---|

(注:この情報は、国立国会図書館ホームページ内の「近代日本人の肖像」の内容を転載しております。掲載内容の複製については、国立国会図書館の許諾を得る必要があります。)

斎藤実

斎藤実

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/09/21 13:13 UTC 版)

|

|

|

齋藤󠄁 實

|

|

|---|---|

内閣総理大臣在任時

|

|

| 生年月日 | 1858年12月2日 (安政5年10月27日) |

| 出生地 |  江戸幕府・陸奥国胆沢郡塩竈村(現:岩手県奥州市水沢吉小路) 江戸幕府・陸奥国胆沢郡塩竈村(現:岩手県奥州市水沢吉小路) |

| 没年月日 | 1936年2月26日(77歳没) |

| 死没地 |  日本・東京府東京市四谷区仲町(現:東京都新宿区若葉) 日本・東京府東京市四谷区仲町(現:東京都新宿区若葉) |

| 出身校 | 海軍兵学校卒業 |

| 前職 | 海軍次官 |

| 称号 |  海軍大将 海軍大将従一位  大勲位菊花大綬章 大勲位菊花大綬章 功二級金鵄勲章 功二級金鵄勲章  勲一等旭日大綬章 勲一等旭日大綬章 子爵 |

| 配偶者 | 斎藤春子 |

| 親族 | 岳父・仁礼景範 養嗣子・斎藤斉 |

| サイン |  |

第30代 内閣総理大臣 第30代 内閣総理大臣

|

|

| 内閣 | 齋藤内閣 |

| 在任期間 | 1932年5月26日 - 1934年7月8日 |

| 天皇 | 昭和天皇 |

第8代 内大臣 第8代 内大臣

|

|

| 在任期間 | 1935年12月26日 - 1936年2月26日 |

| 天皇 | 昭和天皇 |

第41代 文部大臣 第41代 文部大臣

|

|

| 内閣 | 齋藤内閣 |

| 在任期間 | 1934年3月3日 - 1934年7月8日(総理兼任) |

第43代 外務大臣 第43代 外務大臣

|

|

| 内閣 | 齋藤内閣 |

| 在任期間 | 1932年5月26日 - 1932年7月6日(総理兼任) |

第3・5代 朝鮮総督 第3・5代 朝鮮総督

|

|

| 在任期間 | 1919年8月13日 - 1927年12月10日

1929年8月17日 - 1931年6月17日 |

|

その他の職歴

|

|

第6代 海軍大臣 第6代 海軍大臣(第1次西園寺内閣、第2次桂内閣、第2次西園寺内閣、第3次桂内閣、第1次山本内閣) (1906年1月7日 - 1914年4月16日) |

|

斎藤 実(さいとう まこと、 旧字体:齋藤󠄁 實、1858年12月2日〈安政5年10月27日〉- 1936年〈昭和11年〉2月26日)は、日本の海軍軍人、政治家。階級は海軍大将。位階勲等爵位は従一位大勲位子爵。功級は功二級。内閣総理大臣(第30代)。

概要

出生時の名前は富五郎(とみごろう)といったが、海軍兵学校卒業後に改名した。号は皋水(こうすい)。

第一次西園寺・第二次桂・第二次西園寺・第三次桂・第一次山本の5内閣で海軍大臣を務めた。その間に男爵に授爵。後に、シーメンス汚職事件により大臣を引責辞任した。その後、ジュネーブ海軍軍縮会議の主席全権を務め、朝鮮総督を2期務めているあいだに、子爵に陞爵。

総理大臣であった犬養毅が海軍将校らによって殺害された五・一五事件のあとの第30代内閣総理大臣として、陸軍関東軍による前年からの満州事変など混迷した政局に対処し、満州国を認めなかった国際連盟を脱退しながらも、2年1か月という当時としては長い政権を保ったが、帝人事件での政府批判の高まりにより内閣総辞職した。その後内大臣となって宮中にまわったが、直後に二・二六事件で暗殺された。

経歴

生い立ち

陸奥国胆沢郡塩竈村に、当地を地方知行により治めていた仙台藩一門水沢伊達氏に仕える斎藤高庸[1]の長男として1858年(安政5年)に生まれた[2]。幼名は富五郎[2]。

斎藤家は、水沢伊達氏(留守氏)家中で上から4番目の家格「二番着坐」10家の1つであり、水沢伊達氏家臣団(808家)における序列は15位[1]。父の高庸は、水沢藩士として目付・小姓頭を務め、明治維新後は岩手県警察官となった(明治14年に死去)[3]。

『子爵斎藤実伝』によれば、斎藤氏の始祖とされる斎宮頭藤原叙用の五世孫の竹田四郎頼基の子孫一族から鎌倉幕府の奉行人が多く出ている。斎藤又四郎基長が鎌倉陥落の後に奥州へ赴き留守氏(後の水沢伊達氏)の配下となり、留守氏の居城であった岩切城がある宮城郡岩切邑(現・宮城県仙台市宮城野区岩切)に居住したのが初祖とされている。

海軍軍人として

1873年(明治6年)10月27日に海軍兵学寮(後の海軍兵学校)に入学[注釈 1]、1879年(明治12年)に卒業した(6期)。同期に山内万寿治、坂本俊篤がいて、「海軍の三秀才」と呼ばれた[5]。 1884年(明治17年)9月19日から1888年(明治21年)10月26日までアメリカ留学兼駐米公使館付駐在武官を務めた。1888年(明治24年)[要出典]に帰国し、海軍参謀本部員、「秋津洲」、「厳島」艦長を歴任した。1896年(明治29年)11月6日に戦艦「富士」回航委員に任じられ、艦はスエズ運河を通航して1897年10月31日に横須賀に到着した。1898年(明治31年)11月10日に第1次大隈内閣の山本権兵衛海軍大臣の推挙により海軍次官に就任、日露戦争において多くの海軍幹部が前線へと出払う中、海軍省軍務局長、艦政本部長を兼務するなどして山本海軍大臣を支えた。日露戦争終戦後、山本から譲られる形で、1906年に第1次西園寺内閣で海軍大臣を拝命し、第1次山本内閣まで8年間つとめた。1912年(大正元年)、海軍大将。1914年(大正3年)、シーメンス事件により海軍大臣を辞任し、予備役に編入された。

1919年(大正8年)、武断政治が批判された陸軍大将長谷川好道に代わって、現役海軍大将に復して第3代朝鮮総督に就任、文化政治を推し進めた。同年9月2日に朝鮮の南大門駅(現・ソウル駅)において、独立運動派テロリストの姜宇奎に爆弾を投げつけられる暗殺未遂事件に遭遇している。ジュネーブ海軍軍縮会議全権委員、枢密顧問官への就任を経て1929年(昭和4年)に朝鮮総督に再任され1931年(昭和6年)まで務めた。

総理大臣兼外務大臣(満洲国承認から国際連盟脱退まで)

1931年(昭和6年)9月満洲事変が勃発し、翌1932年(昭和7年)5月15日、犬養毅首相が海軍若手将校らにより暗殺された(五・一五事件)。

当初、犬養首相の後任は同立憲政友会の次期総裁から選出されるものと目されており[注釈 2]、政友会右派の森恪らが司法官僚の平沼騏一郎を次期総裁に担ぐ動きもあったが[注釈 3]、結果的に鈴木喜三郎(鳩山一郎の義弟)が次期総裁に選出された。

元老西園寺公望も当初は政党内閣継続の為、鈴木を次期首相に推薦する意向であり、陸相の荒木貞夫も19日に鈴木と会見し「鈴木内閣発足に反対しない」と発言したと報じられた[6]。だが翌20日、陸軍の少壮将校がこれに反発し、政友会単独内閣成立に強く反対していることが報じられ[7]、不穏な情勢となった。21日、西園寺は重臣 [注釈 4]や元帥 [注釈 5]の意見を聞いた上で、鈴木ではなく海軍穏健派の長老である斎藤実を推薦する事にした[注釈 6]。斎藤は英語に堪能で、条約派に属する国際派の海軍軍人であり、粘り強い性格、強靭な体力、本音を明かさぬ慎重さが評価されていたという。

同26日、第30代内閣総理大臣に就任(同年7月6日まで外務大臣兼任)。

(詳細は五・一五事件を参照。)

齋藤内閣は立憲政友会と立憲民政党の双方から大臣を迎えた挙国一致内閣(連立内閣)であり、蔵相に留任した高橋是清の下、積極財政を継続。翌1933年(昭和8年)には他の主要国に先駆けて昭和恐慌前の経済水準に回復し、国内の安定に努めた。

軍部の方針とも大きく対立はせず、1932年(昭和7年)9月15日、日満議定書を締結し満洲国を承認、その後国際連盟総会にて日本側の主張が却下されると、1933年(昭和8年)3月27日、国際連盟脱退を日本政府として表明した。しかし一部軍人からは、元来リベラル派である斎藤への反感や、陸軍予算折衝で荒木陸相を出し抜いた高橋蔵相への反発などから、閣僚のスキャンダル暴きが行われた。

そして1934年(昭和9年)、帝人事件が勃発。鈴木商店倒産に伴い台湾銀行の担保とされた同子会社帝国人造絹糸(帝人)株式22万株をめぐり、財界グループ「番町会」が買い戻しの依頼を受け、その後の帝人増資で株価利益を上げた問題で、帝人社長高木復亨や番町会の永野護、台湾銀行頭取島田茂、黒田大蔵次官など16名が起訴された。齋藤内閣は綱紀上の責任を理由に、同年7月8日総辞職した。

同事件は、265回にわたる公判の結果、1937年(昭和12年)10月全員が無罪判決を得るという異例の経過をたどったことから、検察内の平沼騏一郎派、陸軍将校、立憲政友会右派らが倒閣の為に仕組んだ陰謀であったと見られている。

二・二六事件

その後内大臣に就任した斎藤は、皇道派の陸軍中堅、青年将校から天皇をたぶらかす重臣ブロックとして目の敵にされ、1936年(昭和11年)の二・二六事件において殺害された。

事件の数日前、警視庁が斎藤に「陸軍の一部に不穏な動きがあるので、私邸に帰られないようにするか、私邸の警備を大幅に強化したらいかがでしょう」と言ってきた。二・二六事件は基本的には秘密裏におこなわれた計画だったが、それでも情報のいくらかは漏れており、警察は陸軍青年将校の一部が近々、何かの行動をおこすかもしれないと予想し、彼らの標的の筆頭格である齋藤に注意したのである。しかし斎藤は「気にすることはない。自分は別に殺されたってかまわんよ。殺されたっていいじゃないか」と落ち着いて答えたという。

事件の前夜、斎藤は知日派のジョセフ・グルー駐日大使の招きでアメリカ大使公邸で夕食をとった後、邸内でアメリカ映画『浮かれ姫君』を鑑賞した。当初は中座して別荘に行く予定だったが、気心知れたグルーとの夕べに会話がはずみ、結局最後まで映画を観て夜遅く帰邸、別荘行きは翌日にした。もし齋藤が予定通りに東京を後にしていたら、事件の難を逃れることもできていたかもしれなかった[8]。

2月26日未明に坂井直中尉、高橋太郎少尉、安田優少尉に率いられた150名の兵士が重機4、軽機8、小銃、ピストルなどを持ち斎藤邸を二手に分かれて襲撃した。自室にいた斎藤は無抵抗で虐殺された。

斎藤実の養子である斎藤斉(ひとし)の妻の弟であった作家の有馬頼義は、事件当日に隣家の義兄邸に宿泊していた。春子から話を聞いた有馬によると、兵士らはベッドの上にあぐらをかいていた斎藤に軽機関銃を発射し、ベッドから転げ落ちた死体に更に銃撃した。春子夫人は銃撃された際に斎藤の体に覆いかぶさり「私も撃ちなさい!」とさけび、斎藤の死を確認しようとする兵士の銃剣で負傷した。春子夫人はその後、長寿を全うし、1971年に98歳で逝去したが、最晩年に至るまで事件のことを鮮明に記憶し語っていたという。

斎藤の遺体には47箇所の弾痕、数十の刀傷が残されていた。享年79。信任していた重臣らを殺害された昭和天皇は激怒し、反乱軍の鎮圧を命じた。

斎藤は多磨霊園と故郷の小山崎斎藤墓地に埋葬された。葬儀・告別式は同年3月22日築地本願寺にて営まれ、陪柩者として列した木戸幸一は「国民葬の如き観」との感想を記す[9]。昭和天皇は斎藤の葬儀に異例のお悔やみの言葉を遣わしている。生前の書簡、執務資料などは、岩手県奥州市水沢の斎藤實記念館と、東京都千代田区永田町の国立国会図書館に分散して保存されている。

人物

|

この記事に雑多な内容を羅列した節があります。

|

- 斎藤の英語力は歴代総理の中でも相当のもので、要人との会話も公式会談をのぞいてほとんどを通訳なしでこなし、日記まで英文で書き綴るほどだった[1]。また、ともに滞米経験があり親英米派だった高橋是清とは個人的に親しい友人でもあった。

- 青年期は痩身であり、堂々たる体格へのあこがれから米国駐在当時、下宿先に毎日ビールを配達させていた。その甲斐あって、斎藤は強靱な体力を得た。強靭な体力は彼の特筆すべき性質であり、朝鮮総督当時においても、日本から到着したその当日午後には執務を開始するほどであった。彼の勤勉さは、この体力に支えられたものだったのである。

- 若いときから酒豪であったが、日清戦争のとき、広島に設置された大本営に海軍参謀本部参謀として務めた斎藤は、いつものように徹夜で一升酒をあけ、翌日、素知らぬ振りで明治天皇の前に出仕した。明治天皇は休憩時間に斎藤を呼び、好きな蹴鞠の相手をするように言った。実は酔いのさめていない斎藤は、不覚にも腰を抜かしてしまい動けなくなった。明治天皇は斎藤の徹夜酒をすぐに悟ったが、特に何も注意せず、ニコニコしているだけであった。斎藤はしばらく禁酒するとともに、明治天皇の部下への大らかな態度に大いに学ぶところがあったという。

- 1914年(大正3年)、千葉県一宮町新地に別荘を所有している。九十九里浜の海岸沿いに500坪の土地を坪10銭で手に入れ、建築費も坪20円であったという。この別荘は1901年(明治34年)10月に竣工のもので、1914年(大正3年)に海軍大臣を辞してから購入し、1年の大半をここで過ごした。古洋服に草履をはき、手拭を腰にぶら下げて松の枝おろしや垣根直しなど、ここでの生活は庭いじりが主であった。地元の署長がある時、このときの彼の姿を見て、『爺やさん』と呼んだが、振り向いた顔を見て大慌てに慌てたとの逸話が残っている。なお、別荘を所有していた関係上、近くの玉前神社には彼が奉納した扁額が掲げられている。

- 斎藤は大変な筆まめで、贈物に対しては必ずといっていいほど礼状を出していた。揮毫をよく頼まれたが、元来の性格のよさから断れず週末は別荘に籠もって筆を振るう日々だったという。自分宛書簡や書類をきちんと保存しておく性格で、選別はすべて自分の手で行っていた。そのため個人の詳細を把握しており、間違えるということがほとんどなかった。斎藤が整理・保管した書翰類は、大半が国立国会図書館に寄贈されており、近代史の貴重な史料となっている[注釈 7]。

朝鮮総督時代の評価

- 1926年にイギリスの植民地研究の専門家である、アレン・アイルランドは斎藤について次のように述べている。「1922年の朝鮮においては、反日の過激論者を除けば、斎藤総督に対する世間一般の評価は次のようであった。総督は、公明正大で寛容な施政により朝鮮を統治しようと真摯な思いで生き生きしていた。そして、彼は卓越した改革を成し遂げた。教育の問題においては、実に惜しみなく人々の教養に対する意欲に力を貸し、政治的野心については、無益に独立を望む気持ちを助長するものは如何なるものにも断固反対する一方、熱心に地方自治を促進し、日本人と朝鮮人の関係に友好と協力の精神をしみ込ませようとしていたのである」[10]。

略歴

- 安政5年10月27日(1858年12月2日) - 誕生。

- 1873年(明治6年)10月27日 - 海軍兵学寮入校。

- 1879年(明治12年)4月20日 - 海軍兵学校卒業(6期)。

- 1882年(明治15年)9月8日 - 海軍少尉に任官。

- 1884年(明治17年)

- 1886年(明治19年)7月14日 - 海軍大尉に進級。

- 1893年(明治26年)12月20日 - 海軍少佐に進級。

- 1894年(明治27年)9月7日 - 侍従武官。

- 1895年(明治28年)5月 - 常備艦隊参謀。

- 1896年(明治29年)11月6日 - 戦艦「富士」回航委員(「富士」副長)。

- 1897年(明治30年)

- 1898年(明治31年)

- 10月1日 - 二等巡洋艦「厳島」艦長。

- 11月10日 - 海軍次官(至 明治39年1月)。

- 1900年(明治33年)

- 1903年(明治36年)10月から明治39年1月 - 兼 海軍艦政本部長。

- 1904年(明治37年)2月から明治38年12月 - 兼 海軍省軍務局長。

- 6月 - 海軍中将に進級。

伊集院五郎、上村彦之丞、東郷平八郎、山本権兵衛、伊東祐亨、片岡七郎、出羽重遠、斎藤実、山下源太郎

中列左から6人目加藤友三郎

- 1905年(明治38年)2月から同年11月 - 兼 海軍教育本部長。

- 1906年(明治39年)1月7日 - 海軍大臣に親補される。

- 1907年(明治40年)9月 - 男爵。

- 1912年(大正元年)10月16日 - 海軍大将に親任される。

- 1914年(大正2年)

- 4月16日 - 海軍大臣を辞任。

- 5月11日 - 予備役編入[11]。

- 1919年(大正8年)

- 1925年(大正14年)4月 - 子爵。

- 1927年(昭和2年)

- 4月から9月 - ジュネーブ海軍軍縮会議全権

- 12月10日 - 朝鮮総督 依願免官、国務大臣たる前官の待遇を賜る[13]。後備役[注釈 8]

- 12月17日 - 枢密顧問官[14]

- 1928年(昭和3年)11月17日 - 退役

- 1929年(昭和4年)

- 7月30日 - 王公族審議会審議官[15]

- 8月17日 - 朝鮮総督に就任。

- 1931年(昭和6年)6月17日 - 朝鮮総督 依願免官、国務大臣たる前官の待遇を賜る[16]。

栄典

- 位階

- 1882年(明治15年)10月31日 - 正八位[21]

- 1884年(明治17年)3月29日 - 従七位[21][22]

- 1890年(明治23年)1月17日 - 正七位[21][23]

- 1894年(明治27年)2月28日 - 従六位[21][24]

- 1898年(明治31年)

- 1902年(明治35年)3月10日 - 従四位[21][27]

- 1906年(明治39年)1月20日 - 正四位[21][28]

- 1908年(明治41年)2月21日 - 従三位[21][29]

- 1911年(明治44年)3月10日 - 正三位[21][30]

- 1915年(大正4年)12月28日 - 従二位[21][31]

- 1926年(大正15年)9月15日 - 正二位[21][32]

- 1936年(昭和11年)2月26日 - 従一位[33]

- 爵位

- 勲章など

| 受章年 | 略綬 | 勲章名 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1893年(明治26年)5月26日 |  |

勲六等瑞宝章[21][35] | |

| 1895年(明治28年)11月18日 |  |

明治二十七八年従軍記章[21][36] | |

| 1896年(明治29年)5月23日 |  |

功四級金鵄勲章[21] | |

| 1896年(明治29年)5月23日 |  |

単光旭日章[21] | |

| 1896年(明治29年)11月25日 |  |

勲五等瑞宝章[21][37] | |

| 1899年(明治32年)6月20日 |  |

勲四等瑞宝章[21] | |

| 1901年(明治34年)12月27日 |  |

勲二等旭日重光章[21][38] | |

| 1902年(明治35年)5月10日 |  |

明治三十三年従軍記章[21][39] | |

| 1906年(明治39年)4月1日 |  |

勲一等旭日大綬章[21] | |

| 1906年(明治39年)4月1日 |  |

功二級金鵄勲章[21] | |

| 1906年(明治39年)4月1日 |  |

明治三十七八年従軍記章[21][40] | |

| 1912年(大正元年)8月1日 |  |

韓国併合記念章[21][41] | |

| 1915年(大正4年)11月10日 |  |

大礼記念章(大正)[21][42] | |

| 1920年(大正9年)12月25日 | 金杯一組[21] | ||

| 1924年(大正13年)2月11日 |  |

旭日桐花大綬章[21][43] | |

| 1927年(昭和2年)3月15日 | 御紋付銀杯[21] | ||

| 1928年(昭和3年)11月10日 |  |

大礼記念章(昭和)[21] | |

| 1931年(昭和6年)3月30日 |  |

帝都復興記念章[21][44] | |

| 1934年(昭和9年)4月29日 |  |

昭和六年乃至九年事変従軍記章[45] | |

| 1936年(昭和11年)2月26日 |  |

大勲位菊花大綬章[33] |

- 外国勲章佩用允許

| 受章年 | 国籍 | 略綬 | 勲章名 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 1893年(明治26年)6月19日 |  フランス共和国 フランス共和国 |

|

ダカデミー記章オフィシェー[21][46] | |

| 1897年(明治30年)12月6日 |  イギリス帝国 イギリス帝国 |

|

銀製ジュビリー記念章[21] | |

| 1901年(明治34年)4月4日 |  フランス共和国 フランス共和国 |

|

レジオンドヌール勲章コマンドール[21][47] | |

| 1906年(明治39年)6月19日 |  イギリス帝国 イギリス帝国 |

|

バス勲章グランドクロス[21] | |

| 1907年(明治40年)2月26日 |  プロイセン王国 プロイセン王国 |

|

赤鷲第一等勲章[21] | |

| 1907年(明治40年)7月1日 |  イタリア王国 イタリア王国 |

|

聖マウリッツィオ・ラザロ第一等勲章[21][48] | |

| 1907年(明治40年)12月17日 |  フランス共和国 フランス共和国 |

|

レジオンドヌール勲章グラントフィシエ[21] | |

| 1908年(明治41年)3月3日 |  大韓帝国 大韓帝国 |

|

李花大勲章[21][49] | |

| 1908年(明治41年)5月1日 |  ロシア帝国 ロシア帝国 |

|

白鷲勲章[21] | |

| 1910年(明治43年)4月1日 |  大韓帝国 大韓帝国 |

|

韓国皇帝陛下南西巡幸記念章[21][50] | |

| 1911年(明治44年)5月31日 |  オランダ王国 オランダ王国 |

|

オラニエ=ナッサウ第一等勲章[21][51] | |

| 1913年(大正2年)3月22日 |  チリ共和国 チリ共和国 |

|

有功第一等記章[21] | |

| 1922年(大正11年)5月1日 |  ローマ教皇庁 ローマ教皇庁 |

|

聖シルベストロ勲章グランクロア[52][53] | |

| 1932年(昭和7年)7月7日 |  ローマ教皇庁 ローマ教皇庁 |

|

ピウス9世勲章グランクロア[54][55] | |

| 1934年(昭和9年)3月1日 |  満洲帝国 満洲帝国 |

|

建国功労章[56] |

親族

関連文献

- 松田十刻『齋藤實伝 「二・二六事件」で暗殺された提督の真実』元就出版社、2008年。

- 村上貞一『歴代総理大臣伝記叢書21 斎藤実』復刻・御厨貴監修、ゆまに書房、2006年。

- 有竹修二『日本宰相列伝14 斎藤実』時事通信社、1986年。新版

- アレン・アイルランド『THE NEW KOREA』 桜の花出版、2013年。編集部編

- 霞会館華族家系大成編輯委員会『平成新修旧華族家系大成』上巻、霞会館、1996年。

- 斎藤實顕彰会『斎藤實生誕百六十年関連事業 うつならこの私をうってください!』 - 斎藤實の妻・春子を偲ぶ記録集、2020年(令和2年)2月26日[59]

関連作品

- 映画

- テレビドラマ

- 大風呂敷(1970年、NHK、演:田辺靖雄)

- 妻たちの二・二六事件(1976年、NHK、演:嵯峨善兵)

- 海は甦える(1977年、TBS、演:草薙幸二郎)

- 山河燃ゆ(1984年、NHK大河ドラマ、演:山本武)

- あの戦争は何だったのか 日米開戦と東條英機(2008年、TBS、演:森下明)

- 落日燃ゆ(2009年、テレビ朝日、演:織本順吉)

脚注

注釈

- ^ 明治5年陸軍幼年学校を受験するが落第[4]。

- ^ 原内閣、加藤高明内閣、濱口内閣と首相在任中に倒れた場合、同党の次期総裁が後継内閣を組織することが慣例となっていた。

- ^ 平沼は一部軍人や国粋主義者などから支持が篤かったが、昭和天皇が「次期首相にファッショに近い者は絶対に不可」と考えていたこともあり、この時点で平沼にとっては不利な情勢であった。

- ^ 倉富勇三郎枢密院議長、牧野伸顕内大臣、近衛文麿貴族院副議長、若槻礼次郎元首相、清浦圭吾元首相、山本権兵衛元首相

- ^ 上原勇作、東郷平八郎

- ^ 西園寺はこれを一時的な措置とし、いずれ政党政治に戻す事を企図していたとされるが、時局が進むにつれそれが実現することはなかった。

- ^ 国立国会図書館専門資料部編『斎藤実関係文書目録』は、書類の部と書翰の部・各2巻で、1993-99年に出版。

- ^ 1914年の現役復帰は、朝鮮総督在任中に限りとはう例されていたため、朝鮮総督退任により辞令を受けずに予備役となった。

出典

- ^ a b 斎藤子爵記念会 1941, pp. 86–92

- ^ a b 半藤 2013, 位置番号 4152-4161、海軍大将略歴:斎藤実

- ^ 斎藤子爵記念会 1941, p. 111

- ^ 石光真人編著『ある明治人の記録 会津人柴五郎の遺書』中公新書 100ページ

- ^ 実松譲『海軍大学教育』(光人社NF文庫、1993年)P.177。

- ^ 『東京日日新聞』1932年(昭和7年)5月19日

- ^ 『東京日日新聞』1932年(昭和7年)5月20日

- ^ グルー『滞日十年』(上下、石川欣一訳、毎日新聞社、1948年)に紹介されている。

- ^ 木戸幸一『木戸幸一日記:上巻』 東京大学出版会、1980年。

- ^ アレン・アイルランド『THE NEW KOREA(1926)』桜の花出版、2013年。

- ^ 『官報』第534号、大正3年5月12日。

- ^ 今日の歴史(8月12日) 聯合ニュース 2009/08/12

- ^ 『官報』第287号「叙任及辞令」1927年12月12日。

- ^ 『官報』第293号「叙任及辞令」1927年12月19日。

- ^ 『官報』第776号「叙任及辞令」1929年7月31日。

- ^ 『官報』第1339号「叙任及辞令」1931年6月18日。

- ^ 『官報』第1619号「叙任及辞令」1932年5月26日。

- ^ 『官報』第1654号「叙任及辞令」1932年7月6日。

- ^ 警保局主導で設置、役員決まる『大阪毎日新聞』昭和11年12月3日夕刊(『昭和ニュース事典第5巻 昭和10年-昭和11年』本編p352 昭和ニュース事典編纂委員会 毎日コミュニケーションズ刊 1994年)

- ^ 『官報』第2695号「叙任及辞令」1935年12月26日。

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq 「斎藤実」 アジア歴史資料センター Ref.A06051177100

- ^ 『官報』第228号「叙任」1884年4月7日。

- ^ 『官報』第1970号「叙任及辞令」1890年1月25日。

- ^ 『官報』第3199号「叙任及辞令」1894年3月1日。

- ^ 『官報』第4413号「叙任及辞令」1898年3月22日。

- ^ 『官報』第4646号「叙任及辞令」1898年12月23日。

- ^ 『官報』第5602号「叙任及辞令」1902年3月11日。

- ^ 『官報』第6766号「叙任及辞令」1906年1月22日。

- ^ 『官報』第7394号「叙任及辞令」1908年2月22日。

- ^ 『官報』第8313号「叙任及辞令」1911年3月11日。

- ^ 『官報』第1024号「叙任及辞令」1915年12月29日。

- ^ 『官報』第4222号「叙任及辞令」1926年9月18日。

- ^ a b 『官報』第2747号「叙任及辞令」1936年3月2日。

- ^ 『官報』第7272号「授爵敍任及辞令」1907年9月23日。

- ^ 『官報』第2974号「叙任及辞令」1893年5月31日。

- ^ 『官報』第3830号・付録「辞令」1896年4月9日。

- ^ 『官報』第4027号「叙任及辞令」1896年11月30日。

- ^ 『官報』第5548号「叙任及辞令」1901年12月28日。

- ^ 『官報』第5820号・付録「辞令」1902年11月26日。

- ^ 『官報』号外「叙任及辞令」1907年1月28日。

- ^ 『官報』第205号・付録「辞令」1913年4月9日。

- ^ 『官報』第1310号・付録「辞令」1916年12月13日。

- ^ 『官報』第3440号「叙任及辞令」1924年2月14日。

- ^ 『官報』第1499号・付録「辞令二」1931年12月28日。

- ^ 『官報』第2995号・付録「敍任及辞令二」1936年12月24日。

- ^ 『官報』「叙任及辞令」1893年6月23日。

- ^ 『官報』第5328号「叙任及辞令」1901年4月11日。

- ^ 『官報』第7210号「叙任及辞令」1907年7月12日。

- ^ 『官報』第7407号「叙任及辞令」1908年3月9日。

- ^ 『官報』第8034号「叙任及辞令」1910年4月7日。

- ^ 『官報』「叙任及辞令」1911年7月4日。

- ^ 『使徒座公報』: Commentarium Officiale, Annus XIV - Vol. XIV, 1922, pages. 207

- ^ 「東京帝国大学名誉教授寺尾寿外十四名外国勲章記章受領及佩用ノ件」 アジア歴史資料センター Ref.A10112960600

- ^ 『使徒座公報』: Commentarium Officiale, Annus XXIV - Vol. XXIV, 1932, pages. 104

- ^ 「辻二郎外八名外国勲章記章受領及佩用ノ件」 アジア歴史資料センター Ref.A10113110700

- ^ 『官報』第2511号・付録「辞令二」1935年5月20日。

- ^ a b 『平成新修旧華族家系大成』上巻、628頁。

- ^ 【寄稿】斎藤家御親戚 入間野宏. 奥州市立斎藤實記念館、更新日:2023年09月29日

- ^ “優しさと高貴さ 春子夫人の思い出、本に 斎藤實生誕160年記念事業 顕彰会が2年かけ発行【奥州】(登録制)”. Iwanichi Online(岩手日日新聞社). (2020年3月2日) 2020年12月6日閲覧。

参考文献

- 斎藤子爵記念会『子爵斎藤実伝』 1巻、斎藤子爵記念会、1941年。(国立国会図書館デジタルコレクション)

- 半藤一利 他『歴代海軍大将全覧』(Amazon Kindle)中央公論新社〈中公新書ラクレ〉、2013年。

関連項目

外部リンク

- 【政治家】齋藤実

- 齋藤實記念館(奥州市)

- 斎藤実 | 近代日本人の肖像

- 国立国会図書館 憲政資料室 斎藤実関係文書(その1)

- 国立国会図書館 憲政資料室 斎藤実関係文書(その2)

- 国立国会図書館 憲政資料室 斎藤実関係文書(MF:個人蔵)

- 『斎藤実』 - コトバンク

ウィキメディア・コモンズには、斎藤実に関するカテゴリがあります。

ウィキメディア・コモンズには、斎藤実に関するカテゴリがあります。

| 公職 | ||

|---|---|---|

| 先代 犬養毅 |

内閣総理大臣 内閣総理大臣第30代:1932年5月26日 - 1934年7月8日 |

次代 岡田啓介 |

| 先代 山本権兵衛 |

海軍大臣 海軍大臣第14 - 18代:1906年1月7日 - 1914年2月20日 |

次代 八代六郎 |

| 先代 長谷川好道 山梨半造 |

朝鮮総督 朝鮮総督第3代:1919年8月13日 - 1927年12月10日 第5代:1929年8月17日 - 1931年6月17日 |

次代 宇垣一成(臨時代理) 宇垣一成 |

| 先代 芳澤謙吉 |

外務大臣 外務大臣第47代:1932年5月26日 - 同7月6日(兼任) |

次代 内田康哉 |

| 先代 鳩山一郎 |

文部大臣 文部大臣第41代:1933年3月3日 - 1934年7月8日(兼任) |

次代 松田源治 |

| 軍職 | ||

| 先代 伊藤雋吉 |

海軍次官 海軍次官1900年5月20日 - 1903年12月5日は海軍総務長官 第3代:1898年11月10日 - 1906年1月7日 |

次代 加藤友三郎 |

| 先代 有馬新一 |

艦政本部長 艦政本部長海軍次官と兼務 第3代:1903年10月27日 - 1906年1月10日 |

次代 伊集院五郎 |

| 日本の爵位 | ||

| 先代 陞爵 |

子爵 斎藤(実)家初代 1925年 - 1936年 |

次代 斎藤斉 |

| 先代 叙爵 |

男爵 斎藤(実)家初代 1907年 - 1925年 |

次代 陞爵 |

斎藤実(海兵6期)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/01 14:37 UTC 版)

1884年(明治17年)から4年間にわたり駐米公使館付海軍武官として勤務する。後に海軍大将、内閣総理大臣。

※この「斎藤実(海兵6期)」の解説は、「駐在武官」の解説の一部です。

「斎藤実(海兵6期)」を含む「駐在武官」の記事については、「駐在武官」の概要を参照ください。

固有名詞の分類

- 斎藤実のページへのリンク