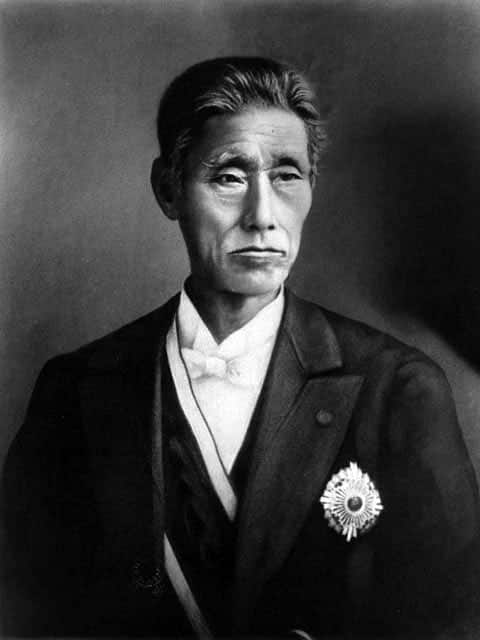

福岡孝弟 ふくおか たかちか

高知生まれ。維新前は、高知藩を代表して、後藤象二郎とともに国事に奔走、大政奉還を実現させた。新政府樹立後は、参与として、制度事務掛、議事体裁取調御用、学校御用掛などを命じられ、五箇条の誓文の起草にも関与した。明治3年(1870)高知藩庁に転じ、藩政改革に尽力。5年(1872)新政府に再出仕し、文部大輔・司法大輔を歴任するが、6年(1873)の政変(征韓論争)に際し職を辞し、下野。13年(1880)元老院議官として政府に復帰。文部卿、参議、参事院議長、宮中顧問官、枢密顧問官などを務めた。17年(1884)子爵。

| キーワード | 官僚, 政治家 |

|---|

(注:この情報は、国立国会図書館ホームページ内の「近代日本人の肖像」の内容を転載しております。掲載内容の複製については、国立国会図書館の許諾を得る必要があります。)

福岡孝弟

福岡孝弟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/16 09:41 UTC 版)

|

この記事には参考文献や外部リンクの一覧が含まれていますが、脚注によって参照されておらず、情報源が不明瞭です。

|

| 福岡 孝弟 | |

|---|---|

|

|

| 生年月日 | 天保6年2月5日(1835年3月3日) |

| 出生地 | 土佐国高知城下弘小路(現在の高知県高知市) |

| 没年月日 | 1919年3月7日(84歳没) |

| 称号 | 従一位 勲一等旭日桐花大綬章 子爵 |

| 在任期間 | 1881年10月21日 - 1885年12月22日 |

| 在任期間 | 1881年4月7日 - 1883年12月12日 |

参事院議長 参事院議長

|

|

| 在任期間 | 1883年12月12日 - 1885年12月22日 |

| 在任期間 | 1888年4月30日 - 1919年3月7日 |

| 在任期間 | 1875年4月25日 - 5月19日 1880年5月14日 - 1881年4月7日 |

|

その他の職歴

|

|

左院一等議官 左院一等議官(1874年3月23日 - 7月12日) |

|

福岡 孝弟[1](ふくおか たかちか、天保6年2月5日〈1835年3月3日〉- 大正8年〈1919年〉3月7日)は、日本の武士(土佐藩士)、政治家。五箇条の御誓文を加筆、政体書を起草した人物である。通称は藤次、雅号は南蘋。栄典は勲一等子爵。

来歴

幕末

天保6年(1835年)、土佐藩士・福岡孝順(180石)の次男として生まれる。安政元年(1854年)、吉田東洋の門下生として後藤象二郎や岩崎弥太郎らと共に師事し、その薫陶をうけた。安政5年(1858年)、吉田の藩政復帰に伴って大監察に登用され、後藤らと若手革新勢力「新おこぜ組」を結成して藩政改革に取り組む。文久2年(1862年)の吉田暗殺によって失脚する。

文久3年(1863年)、藩主・山内豊範の側役に就任して公武合体運動に尽力する。

慶応2年暮れ、小笠原唯八と共に政情視察の命で上京。薩摩藩邸を訪ね、薩摩の長州再征不参加と、倒幕論の台頭を察知。帰国後、藩の動向を後藤象二郎と共に決定した。

慶応3年(1867年)、参政に就任。幕府を中心とする公議政体論を藩論とし、他方で坂本龍馬や海援隊、陸援隊と提携するなど、前藩主・山内容堂を中心に藩営商社・開成館を通じて殖産興業政策を推進した。 大政奉還の実現に向けて薩摩藩との間に薩土盟約を締結する。同年、後藤とともに将軍・徳川慶喜に大政奉還を勧告し、武力討幕派の薩摩藩や長州藩に対抗した。

明治以降

明治維新では、後藤や板垣らと共に徴士参与として新政府に出仕。越前藩の由利公正とともに五箇条の御誓文を起草した[3]。

明治4年(1871年)、王政復古の功を賞されて賞典禄400石を授けられる。議事体裁取調所御用係を経て藩の少参事、権大参事。政府内では土佐閥の一人として、司法大輔に任ぜられた。司法大輔時代の明治5年11月23日(1872年12月23日)、司法卿の江藤新平と共同で、法律で妾を持つことを禁止すべきとの建白書を提出する。しかし、蓄妾は旧来の慣習であったため、建白はいつしか立ち消えとなって採用されることはなかった。その後、元老院議官、文部卿、参議、枢密顧問官、宮中顧問官などの要職を歴任した。明治17年(1884年)、子爵を授けられる。

大正8年(1919年)3月7日、薨去。享年85。墓は、東京都豊島区染井霊園にある。

栄典

- 位階

- 慶応4年閏4月21日(1868年6月11日)- 従四位下

- 1881年(明治14年)6月30日 - 正四位

- 1884年(明治17年)12月27日 - 従三位[4]

- 1887年(明治20年)4月12日 - 正三位[5]

- 1897年(明治30年)7月2日 - 従二位

- 1911年(明治44年)5月30日 - 正二位

- 1919年(大正8年)3月7日 - 従一位[6]

- 勲章等

- 1881年(明治14年)7月16日 - 勲二等旭日重光章

- 1882年(明治15年)11月1日 - 勲一等旭日大綬章[7]

- 1884年(明治17年)7月7日 - 子爵[8]

- 1889年(明治22年)11月25日 - 大日本帝国憲法発布記念章[9]

- 1906年(明治39年)4月1日 - 旭日桐花大綬章

- 1912年(大正元年)8月1日 - 韓国併合記念章[10]

- 1915年(大正4年)11月10日 - 大礼記念章(大正)

著作

- 記録・回顧録

- 「大政奉還始末 並昔日談」(『旧幕府』第2巻第1号、冨山房雑誌部、1898年1月)

- 「実歴史伝(第三) 福岡孝弟子」(『太陽』第5巻第4号、博文館、1899年2月)

- 「五事御誓文起草始末」(坪谷善四郎編 『当代名流 五十家訪問録』 博文館、1899年11月)

- 「大政奉還前後の事情(明治四十三年十一月十四日)」(『温知会速記録 第壱号』)

- 「余の文部卿当時」(『教育時論』第982号、開発社、1912年7月)

- 『子爵福岡孝弟談話筆記』 維新史料編纂会、1912年12月談話

- 「壬戌事」(岩崎英重編輯 『維新日乗纂輯 第一』 日本史籍協会、1925年11月)

- 日本史籍協会編 『維新日乗纂輯 第一』 東京大学出版会〈日本史籍協会叢書〉、1969年3月、ISBN 9784130976107

- 日本史籍協会編 『維新日乗纂輯 第一』 マツノ書店〈日本史籍協会叢書〉、2014年11月

- 「子爵福岡孝悌殿御談話筆記」(重松優編 『大木喬任伝記資料談話筆記』 佐賀県立佐賀城本丸歴史館〈佐賀城本丸クラシックス〉、2023年3月、ISBN 9784905172178)

親族

脚注

- ^ 墓碑、戸籍謄本などによる(「福岡孝弟の墓」)。

- ^ 的野半介『江藤南白 上』南白顯彰会、1914、p643

- ^ 由利の文章と、孝弟の文章を混ぜて作成された。

- ^ 『官報』第452号「叙任及辞令」1884年12月27日。

- ^ 『官報』第1134号「叙任及辞令」1887年4月14日。

- ^ 『官報』第1977号「叙任及辞令」1919年3月8日。

- ^ 「参議大山巌福岡孝弟佐々木高行元老院議長佐野常民特旨ヲ以テ勲一等ニ叙ス・附岩倉右大臣大山福岡佐々木三参議親授式執行」 アジア歴史資料センター Ref.A15110025200

- ^ 『官報』第307号、明治17年7月8日。

- ^ 『官報』第1928号「叙任及辞令」1889年11月30日。

- ^ 『官報』第251号・付録「辞令」1913年6月2日。p6

- ^ 『平成新修旧華族家系大成 下巻』434頁。

- ^ 人事興信所編『人事興信録』第7版、1925年、ふ68頁。

関連文献

- 大島更造 「故福岡子の偉功」(『土佐史壇』第4号、土佐史談会、1919年8月)

- 福岡孝弟 「五箇条御誓文ト政体書ノ由来ニ就イテ」(国家学会編輯 『国家学会創立満三十年記念 明治憲政経済史論』 国家学会、1919年4月)

- 福岡自身が寄稿したものではなく、既出文献の編集物。神川彦松 「子爵福岡孝弟「五箇条御誓文と政体書の由来に就いて」の由来」(明治文化研究会編 『明治文化全集 第二十八巻別冊』 日本評論社、1968年6月)参照。

- 学習院大学史料館編 『旧華族家史料所在調査報告書 本編4』 学習院大学史料館、1993年3月

- 霞会館華族家系大成編輯委員会編『平成新修旧華族家系大成 下巻』霞会館、1996年11月、ISBN 9784642036719

- 「福岡孝弟」(国立公文書館所蔵 「枢密院文書・枢密院高等官転免履歴書 明治ノ一」) - アジア歴史資料センター Ref. A06051173500

- 『国立公文書館所蔵 枢密院高等官履歴 第1巻』 東京大学出版会、1996年10月、ISBN 4130987119

関連項目

外部リンク

- 近代日本人の肖像 福岡孝弟 - 国立国会図書館

- 古典籍総合データベース - 早稲田大学図書館。大隈関係文書の福岡孝弟書翰などが閲覧できる。

- 古文書・古記録・古典籍データベース - 佐賀県立図書館。江藤家資料の福岡孝弟書簡などが閲覧できる。

- Memory of the Netherlands - オランダ王立図書館。肖像写真が閲覧できる。

- 「福岡孝弟(フクオカタカチカ:土佐藩士)の人物像(伝記・人物評論・研究論文)が知りたい。」 - レファレンス協同データベース

| 公職 | ||

|---|---|---|

| 先代 山県有朋 |

参事院議長 参事院議長1883年 - 1885年 |

次代 (廃止) |

| 先代 佐々木高行 |

司法大輔 司法大輔1872年 - 1873年 (1873年途中まで佐々木高行と共同) |

次代 (欠員→)佐々木高行 |

| 先代 江藤新平(→欠員) |

文部大輔 文部大輔1872年 |

次代 (欠員→)宍戸璣 |

| 日本の爵位 | ||

| 先代 叙爵 |

子爵 福岡(孝弟)家初代 1884年 - 1919年 |

次代 福岡秀猪 |

- 福岡孝弟のページへのリンク