なかはし‐とくごろう〔‐トクゴラウ〕【中橋徳五郎】

中橋徳五郎

中橋徳五郎

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/05 09:02 UTC 版)

|

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2013年1月)

|

|

中橋 德五郞

|

|

|---|---|

中橋徳五郎

|

|

| 生年月日 | 1861年10月13日 |

| 出生地 |  日本加賀国石川郡金沢町 日本加賀国石川郡金沢町(現在の石川県金沢市) |

| 没年月日 | 1934年3月25日(満72歳歿) |

| 所属政党 | (立憲政友会→) (政友本党→) 立憲政友会 |

| 称号 | 正三位 勲一等旭日桐花大綬章 |

第29代 文部大臣 第29代 文部大臣

|

|

| 内閣 | 原内閣 高橋内閣 |

| 在任期間 | 1918年9月29日 - 1922年6月12日 |

第5代 商工大臣 第5代 商工大臣

|

|

| 内閣 | 田中義一内閣 |

| 在任期間 | 1927年4月20日 - 1929年7月2日 |

第42代 内務大臣 第42代 内務大臣

|

|

| 内閣 | 犬養内閣 |

| 在任期間 | 1931年12月13日 - 1932年3月16日 |

|

|

|

| 選挙区 | (大阪市選挙区→) (金沢市選挙区→) (大阪府第3区→) 石川県第1区 |

| 当選回数 | 7回 |

| 在任期間 | 1912年5月15日 - 1912年12月2日[1] 1916年12月19日 - 1924年1月31日 1928年2月20日 - 1934年3月25日[2] |

|

|

|

| 当選回数 | 3回 |

| 在任期間 | 1901年 - 1912年 |

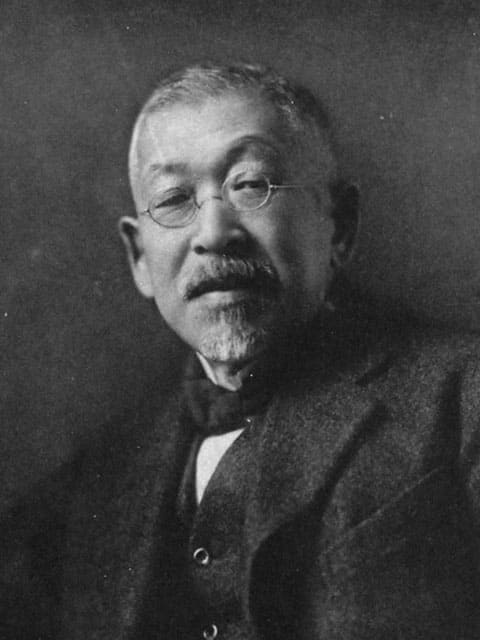

中橋 徳五郎(なかはし とくごろう、 旧字体:中橋 德五郞、文久元年9月10日(1861年10月13日) - 昭和9年(1934年)3月25日)は、日本の政治家、実業家、官僚。大阪商船社長、衆議院議員、内務大臣、商工大臣、文部大臣を歴任。政友会。旧姓は斎藤。号は狸庵。加賀国(石川県)生まれ。

経歴

文久元年9月10日、加賀国金沢(現在の石川県金沢市)に加賀藩士斎藤宗一・キン夫妻の五男として生まれる。

明治15年(1882年)、東京大学英法科を卒業後、明治19年(1886年)東京帝国大学法学部選科を卒業する[3]。大学院では商法を専攻する。

明治19年、中橋徳五郎は判事試補となり、横浜陪審裁判所詰となる。

明治20年(1887年)、農商務省に籍を移し、参事官となる。

明治22年(1889年)、衆議院制度取調局出仕となり、欧米に出張する。帰朝後は、衆議院書記官、逓信省参事官、逓信省監査局長、鉄道局長などを歴任した。

明治31年(1898年)、岳父にあたる大阪商船社長の田中市兵衛に頼まれ、官界を去り、大阪商船の社長に就任する。実業界に入った中橋徳五郎は大阪商船社長として経営にあたり、台湾航路の拡大などを通じて業績を挽回していった。

明治27年(1894年)頃から宇治川の電源開発を目的に各地の有力者が開発計画を争い、膠着状態に陥っていた。これを大阪商船社長になったばかりの中橋徳五郎が仲裁し、明治34年(1901年)に紛争を収めた。

明治35年(1902年)に宇治川電気株式会社設立の許可を出し、許可が下りたのは4年後の明治39年(1906年)。宇治川電気株式会社が創立され、中橋が初代社長となった[3]。宇治川電気の事業に本腰を入れるため、大阪商船の社長は大正3年(1914年)に辞任した。他に日本窒素の重役を務め、熊本県水俣町に窒素肥料工場を建設した(同工場は、昭和初期に業績を伸ばしたいわゆる新興財閥日窒コンツェルンの中心企業であり、後に水俣病の原因企業となっていく)。渋沢栄一らと日清汽船を創設し取締役に就任する。

政治家としては、明治34年(1901年)大阪市会議員に推され、議長も務めた。

明治45年(1912年)大阪から衆議院議員に立候補し、当選7回を数えた。

大正3年立憲政友会に入党し、大正5年(1916年)石川県から立候補し当選した。政友会総務委員を経て、大正7年(1918年)原敬内閣の文部大臣に就任。この時に宇治川電気の社長を退任した[3]。原内閣での事績には、高等教育機関の増設があり、特に高等学校10校をはじめ、工業、商業、農林、外語、薬学系専門学校29校の新設、医学専門学校5校の設置、東京高等商業学校の大学昇格などを第41帝国議会に提出した。このように中橋は、寺内正毅内閣以来の課題であった、高等教育機関大増設の中心人物であったが、大正10年度の予算編成では、東京および広島高等工業学校、神戸高等商業学校の大学昇格計画が承認されず、中橋文相食言事件として政治問題化した。中橋は原敬によって擁護され辞任することなく済んだ。原敬暗殺事件の後、大正10年(1921年)成立の高橋是清内閣でも文部大臣に留任した。

大正13年(1924年)床次竹二郎に同調して、政友会を離党し、政友本党を結成するが、党勢が振るわず、中橋は大正14年(1925年)政友会に復党した。

昭和2年(1927年)田中義一内閣で商工大臣に就任。金融恐慌による経済混乱の収拾に努めた。

昭和6年(1931年)犬養毅内閣で内務大臣を務めたが、病気のため、翌昭和7年(1932年)辞任。

昭和9年(1934年)3月25日東京で死去。東京都文京区大塚護国寺に眠る。

人物

号に有るようにタヌキの愛好家としても知られ、千葉県木更津市の證誠寺の狸塚の揮毫がある。また、本人は後年「大蔵大臣をやりたかった」と語っている。

親族

選挙履歴

- 第11回衆議院議員総選挙 大阪市選挙区 当選

- 第12回衆議院議員総選挙 金沢市選挙区 落選

- 再選挙 金沢市選挙区 当選

- 第13回衆議院議員総選挙 金沢市選挙区 当選

- 第14回衆議院議員総選挙 大阪府第3区 当選

- 第15回衆議院議員総選挙 大阪府第3区 落選

- 第16回衆議院議員総選挙 石川県第1区 当選

- 第17回衆議院議員総選挙 石川県第1区 当選

- 第18回衆議院議員総選挙 石川県第1区 当選

栄典

- 位階

- 勲章等

- 1919年(大正8年)5月24日 - 旭日重光章[7]

- 1920年(大正9年)9月7日 - 勲一等旭日大綬章[8]

- 1921年(大正10年)7月1日 - 第一回国勢調査記念章[9]

- 1934年(昭和9年)3月25日 - 勲一等旭日桐花大綬章[10]

脚注

- ^ 『官報』第103号「帝国議会」1912年12月3日。

- ^ 『官報』第2168号「帝国議会」1934年3月27日。

- ^ a b c 中外産業調査会・編纂 (1939年8月25日). “人的事業体系 2(電力篇)”. 国立国会図書館デジタルコレクション. 中外産業調査会. p. 67-70. 2020年8月17日閲覧。

- ^ 『官報』第2816号「叙任及辞令」1892年11月15日。

- ^ 『官報』第4302号「叙任及辞令」1897年11月1日。

- ^ 『官報』第343号「叙任及辞令」1928年2月22日。

- ^ 『官報』第2041号「叙任及辞令」1919年5月26日。

- ^ 『官報』第2431号「授爵・叙任及辞令」1920年9月8日。

- ^ 『官報』第2858号・附録「辞令」1922年2月14日。

- ^ 中野文庫 - 旧・勲一等旭日桐花大綬章受章者一覧

関連項目

| 公職 | ||

|---|---|---|

| 先代 安達謙蔵 |

中央衛生会会長 中央衛生会会長1931年 - 1932年 |

次代 犬養毅 |

| 先代 (新設) |

商工審議会会長 商工審議会会長1927年 - 1929年 |

次代 俵孫一 |

| 先代 (新設) |

航空評議会会長 航空評議会会長1921年 - 1922年 |

次代 鎌田栄吉 |

| 先代 中谷徳恭 |

大阪市会議長 1910年 - 1913年 |

次代 山口房五郎 |

| ビジネス | ||

| 先代 (新設) |

宇治川電気社長 初代:1906年 - 1918年 |

次代 中川浅之助 |

| 先代 野口遵 社長 |

日本窒素肥料取締役会長 1909年 - 1918年 |

次代 豊川良平 |

| 先代 田中市兵衛 |

大阪商船社長 第4代:1898年 - 1914年 |

次代 堀啓次郎 |

固有名詞の分類

| 日本の実業家 |

福田富昭 井阪隆一 中橋徳五郎 太田仲三郎 寺西一浩 |

| 衆議院議員 (帝国議会) |

森矗昶 塚田十一郎 中橋徳五郎 大口喜六 田川大吉郎 |

| 実業家 |

大野尚 諸井貫一 中橋徳五郎 渋沢栄一 三浦新七 |

| 第二次世界大戦前の日本の政治家 |

大久保利武 由谷義治 中橋徳五郎 小村寿太郎 田邊治通 |

| 大阪府の政治家 |

近江巳記夫 田端正広 中橋徳五郎 山下栄一 藤田スミ |

| 日本の官僚 (農商務省・商工省) |

吉國一郎 山本高行 中橋徳五郎 小金義照 原敬 |

| 日本の海事実業家 |

河本敏夫 荘田平五郎 中橋徳五郎 渋沢栄一 京極高晴 |

| 石川県の政治家 |

岩本荘太 小倉正恒 中橋徳五郎 伍堂卓雄 阿部信行 |

| 大阪府選出の帝国議会議員 |

一松定吉 岩下清周 中橋徳五郎 田中萬逸 武内作平 |

| 石川県選出の帝国議会議員 |

益谷秀次 永井柳太郎 中橋徳五郎 戸水寛人 竹田儀一 |

- 中橋徳五郎のページへのリンク