はやし‐せんじゅうろう〔‐センジフラウ〕【林銑十郎】

林銑十郎 はやし せんじゅうろう

石川県生まれ。陸軍軍人。父は旧金沢藩士。陸軍士官学校、陸軍大学校を卒業。日露戦争に出征。陸軍大学校校長、近衛師団長、朝鮮軍司令官等を歴任し、昭和7年(1932)陸軍大将。斎藤内閣と岡田内閣では陸相となる。12年(1937)2月に首相に就任。政党を除外し、祭政一致を掲げた内閣であったが、議会での審議が滞り、議会を解散。総選挙で野党が圧勝したため5月に内閣総辞職した。4ヶ月間の短命内閣であった。

| キーワード | 陸軍軍人, 政治家, 首相 |

|---|

(注:この情報は、国立国会図書館ホームページ内の「近代日本人の肖像」の内容を転載しております。掲載内容の複製については、国立国会図書館の許諾を得る必要があります。)

林銑十郎

林銑十郎

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/22 02:03 UTC 版)

|

林 銑十郎

はやし せんじゅうろう

|

|

|---|---|

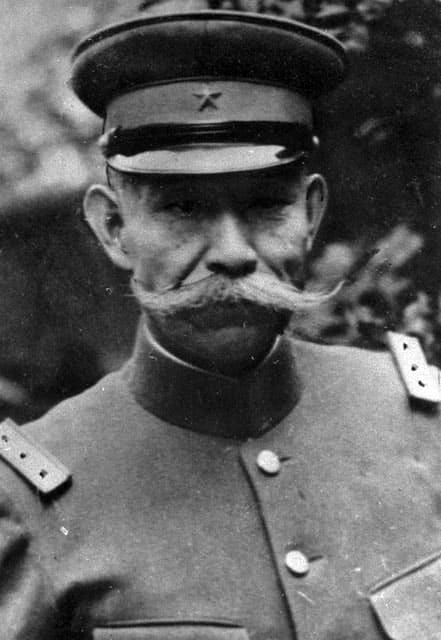

内閣総理大臣在任時(1937年)

|

|

| 生年月日 | 1876年2月23日 |

| 出生地 |  日本・石川県石川郡金沢上鶴間町(現:金沢市小立野) 日本・石川県石川郡金沢上鶴間町(現:金沢市小立野) |

| 没年月日 | 1943年2月4日(66歳没) |

| 死没地 |  日本・東京府東京市渋谷区千駄ヶ谷(現:東京都) 日本・東京府東京市渋谷区千駄ヶ谷(現:東京都) |

| 出身校 | 陸軍士官学校 陸軍大学校 |

| 前職 | 軍事参議官 |

| 称号 |  陸軍大将 陸軍大将正二位 勲一等旭日桐花大綬章 功四級金鵄勲章 |

| 配偶者 | 林初治 |

| 子女 | 中田純子(長女) 斎藤禌子(四女) |

| 親族 | 白上佑吉(弟) |

| サイン |  |

第33代 内閣総理大臣 第33代 内閣総理大臣

|

|

| 内閣 | 林内閣 |

| 在任期間 | 1937年2月2日 - 1937年6月4日 |

| 天皇 | 昭和天皇 |

第46代 文部大臣 第46代 文部大臣

|

|

| 内閣 | 林内閣 |

| 在任期間 | 1937年2月2日 - 1937年6月4日(総理兼任) |

第47代 外務大臣 第47代 外務大臣

|

|

| 内閣 | 林内閣 |

| 在任期間 | 1937年2月2日 - 1937年3月3日(総理兼任) |

第22代 陸軍大臣 第22代 陸軍大臣

|

|

| 内閣 | 齋藤内閣 岡田内閣 |

| 在任期間 | 1934年1月23日 - 1935年9月5日 |

林 銑十郎(はやし せんじゅうろう、1876年〈明治9年〉2月23日 - 1943年〈昭和18年〉2月4日)は、日本の陸軍軍人、政治家。階級は陸軍大将。位階勲等功級は正二位勲一等功四級。

斎藤内閣と岡田内閣の陸軍大臣を務めた後、内閣総理大臣(第33代)となり、文部大臣を兼任、組閣直後には外務大臣も短期間兼任した。

来歴

旧加賀藩士であり、石川県礪波郡郡役所書記であった林孜々郎の長男として、石川県石川郡金沢上鶴間町(現金沢市小立野)に生まれる。母は別所さは(別所兎毛三の四女)、次弟は林亮三(のち大佐)、末弟は白土佑吉(のち東京市助役)。礪波郡が富山県に所属するのは、1883年(明治16年)に富山県が再設置されてからである。

金沢市尋常師範附属小学校を経て、1894年(明治27年)7月、日清戦争が始まると、四高補充科を中退し、士官候補生となり陸軍士官学校に入校。1896年(明治29年)11月26日に卒業している。

1897年(明治30年)6月28日に歩兵少尉任官、金沢城内に衛戍する歩兵第7聯隊附となる。1903年(明治36年)に陸軍大学校第17期を12番/45名の成績で卒業(天保銭組 )し、エリート軍人としての道を歩み始める。陸大卒業後に林初治と結婚し、4男4女を育てた。

陸軍の人事は、陸士での成績より陸大出身者を優遇する方針であり、少尉任官から15年後の1912年(明治45年)7月時点では、陸士8期の歩兵少佐としては渡辺錠太郎(山縣有朋元帥副官)がトップ、林銑十郎(朝鮮駐箚軍司令部附)が3番、林弥三吉(獨逸国大使館武官補佐官)が12番とそれぞれ序列を上げている。

1904年(明治37年)に始まった日露戦争には金沢の第9師団も出征した。林大尉も同師団隷下の歩兵第6旅団(旅団長・一戸兵衛少将)の副官として従軍し、旅順攻囲戦に参加している。旅順・盤竜山東砲台攻撃では、8月22日の撤退命令を拒否して残兵70名を率いて占領。「鬼大尉」の名を高めた林は、第3軍司令官・乃木希典大将から個人感状を与えられている。

1911年(明治44年)3月には下士官一人を伴い、60日間徒歩で朝鮮国境を踏破し、守備方策を報告している。1913年(大正2年)から3年間にわたり、獨・英に留学している。ベルリンでは、真崎甚三郎歩兵少佐(9期)や永田鉄山歩兵大尉(16期首席)とも親交をもった。大正末に東京湾要塞司令官(中将)になったころは予備役寸前かと思われたが、将官演習の成績が抜群だったことや、親友である真崎の援助で出世コースに返り咲いた。

昭和初年には陸軍大学校長、教育総監部本部長、近衛師団長と順調に進んでいく。このころ、長州閥の排除を目指す「一夕会」(佐官級エリートの集まり)において、今後護りたてるべき将軍として荒木貞夫中将(陸大校長、9期、東京)、真崎甚三郎中将(第8師団長、佐賀)、林銑十郎中将(教育総監部本部長、石川)を挙げている。

1931年(昭和6年)9月、満洲事変が勃発した時、林は現役中将の筆頭として常設2箇師団(19D、20D)を擁する朝鮮軍司令官の職にあった。有名な関東軍は当時、独立守備隊6個大隊を隷属し、また内地から2年交代で派遣される駐剳1箇師団(隷下でなくあくまで指揮下)のみである小規模な軍であった。

事変が勃発するや、奉勅命令を待たずに独断で隷下の混成第39旅団(旅団長嘉村達次郎少将・13期)に鴨緑江渡河を命じたために「越境将軍」と一躍名声をうたわれるようになった。朝鮮軍参謀神田正種中佐(23期)が陸軍中央の一部並びに関東軍参謀らと気脈を通じており、神田の御膳立てに林がのったというのが真相だという。しかし、奉勅命令のない独断越境は、陸軍刑法の「擅権ノ罪[1]」に該当する重罪であった。

現に、混成第39旅団の上部機関である第20師団(師団長室兼次中将・9期)の参謀長だった森五六歩兵大佐(16期次席)は奉勅命令のない独断越境に悩み、旅団を3日間も新義州に足止めしている。

林にとって鴨緑江渡河の決断は、ユリウス・カエサルのルビコン川渡河のそれに匹敵するものであった。一説では、賽は投げられたものの林は中央から越境追認の知らせが届くまで、食事も喉を通らなかったともいう。しかし、朝鮮軍独断出兵が事後承認されたことによって、林の将来は大きく開かれることになった。

1932年(昭和7年)4月、大将に進級。陸軍三長官のひとつ教育総監兼軍事参議官に就任する。

1934年(昭和9年)1月、荒木貞夫陸相は風邪をこじらせ、その座を同期の真崎に禅譲しようと画策するが、真崎をよく思わない参謀総長の閑院宮載仁親王元帥は、強く林の陸相就任を勧めた。真崎は参謀次長時代に、閑院宮総長を神輿扱いして勘気を蒙っていた。結果、真崎は教育総監兼軍事参議官にまわることになる。

同年1月22日、齋藤内閣の陸軍大臣(第25代)に就任[2]。引き続き岡田内閣でも陸相を務める。このころ、陸軍の現役将官・佐官階級に加賀藩(加越能)ゆかりの出身者(阿部信行大将、中村孝太郎中将、蓮沼蕃中将、鈴木重康少将、侯爵前田利為少将、河辺正三歩兵大佐、下村定砲兵大佐、田辺盛武歩兵大佐、河辺虎四郎砲兵大佐、青木重誠歩兵中佐、岡本清福砲兵中佐など)が多く占め、「加賀陸軍」と言われる隆盛を迎えた。また、林陸軍大臣は政策最高職員である陸軍省軍務局長に永田鉄山少将を登用したことで、統制派対皇道派の抗争が激化する因を作った。派閥抗争が激しい陸軍内部において、明確な権力基盤を持たない林は佐賀閥(九州閥)の真崎と盟友であったことで出世街道を歩んできたが、このころには真崎との仲に亀裂が生じており、真崎と距離を取るためには、閑院宮載仁親王(及び親王と同じ騎兵出身の南次郎系勢力)や中堅幕僚から圧倒的支持を集める永田鉄山ら統制派勢力の力を借りる必要があった[3]。

1935年(昭和10年)7月、教育総監として度々、陸軍の人事に横やりを入れてきた皇道派の領袖である真崎甚三郎大将の更迭を実行した。閑院宮総長、軍事参議官渡辺錠太郎大将(8期)の後押しをうけたものであり、当時、大英断と概ね好評であったが、この更迭劇が怪文書「粛軍ニ関スル意見書」を配布した村中孝次歩兵大尉(36期)、磯辺浅一一等主計(38期)の免官処分(8月2日)、林の頭脳ともいうべき軍務局長永田鉄山少将が白昼、局長室内で斬殺された相沢事件(8月12日)、さらには翌年の二・二六事件につながっていくことになる。

永田軍務局長を失った林は、失意のうち翌月には川島義之大将(10期)に陸軍大臣の椅子を明け渡している。陸相を辞任した林大将は二・二六事件の襲撃対象から外され、真崎更迭に一役買った同期の渡辺錠太郎教育総監が襲撃され、命を落とした。

1937年(昭和12年)2月2日、第33代内閣総理大臣に就任する。林内閣は発足当時から色々と評判の悪い内閣だったが、それは林の性格から来ている部分も多い。

1937年(昭和12年)6月4日、政党側から退陣を要求されていた林は、食い逃げ解散を行い、総辞職した。在任期間123日と歴代の内閣総理大臣の中でも4番目に在任期間が短い内閣総理大臣となった。

1943年(昭和18年)1月半ばごろから風邪をこじらせた後、軽微な脳内出血を発症。東京渋谷区千駄ヶ谷の自宅で療養していたが悪化し、そのまま2月4日に死去。享年66。葬儀は同月7日、大日本興亜同盟葬として水野錬太郎が葬儀委員長を務め、青山斎場にて執り行われた[4]。皇室からは、1月25日に病気重体の報を受けた天皇・皇后より侍医がお尋ねとして派遣され、葡萄酒を下賜された。また死去当日からは弔問のための勅使が連日派遣され、ご沙汰のほか祭資、幣帛、神饌、榊などを賜った[5]。墓所は多磨霊園。

林はイスラム教に関連した諸事の第一人者であり、自身は回教徒ではなかったが大日本回教協会の会長を務めた。

年譜

- 1896年(明治29年) - 陸軍士官学校卒業(第8期)、同期に渡辺錠太郎がいた

- 1897年(明治30年)6月28日 - 任 歩兵少尉、補 歩兵第7聯隊附

- 1899年(明治32年)11月17日 - 任 歩兵中尉

- 1903年(明治36年) - 陸軍大学校卒業(第17期)、同期に渡辺(首席卒業)、畑英太郎、南次郎がいた

- 1904年(明治37年)1月19日 - 任 歩兵大尉、歩兵第6旅団副官として日露戦争に出征。

- 1908年(明治41年)12月21日 - 任 歩兵少佐

- 1910年(明治43年)1月 - 韓国駐箚軍司令部附

- 1913年(大正2年)7月~1916年(大正5年)11月 - 獨・英に留学

- 1914年(大正3年)1月20日 - 任 歩兵中佐

- 1916年(大正5年)11月15日 - 補 久留米俘虜収容所長

- 1917年(大正6年)8月6日 - 任 歩兵大佐

- 1918年(大正7年)7月24日 - 補 歩兵第57聯隊長(千葉県佐倉)

- 1920年(大正9年)1月30日 - 補 技術本部附(臨時軍事調査委員)

- 1921年(大正10年)7月20日 - 任 少将、補 陸軍士官学校予科長

- 1923年(大正12年) 6月~1924年(大正13年9月) - 国際連盟陸海空軍問題常設諮問委員会に出席のために渡仏

- 1925年(大正14年) - 補 歩兵第2旅団長

- 1926年(大正15年)3月2日 - 任 中将、補 東京湾要塞司令官

- 1927年(昭和2年)3月5日 - 補 陸軍大学校長

- 1928年(昭和3年)8月10日 - 補 教育総監部本部長

- 1929年(昭和4年)8月1日 - 補 近衛師団長

- 1930年(昭和5年)12月22日 - 補 朝鮮軍司令官

- 1931年(昭和6年) - 満洲事変勃発の際に関東軍の要請を入れて独断で満洲に進軍

- 1932年(昭和7年)4月11日 - 任 大将

- 1934年(昭和9年)1月23日 - 補 陸軍大臣

- 1936年(昭和11年)3月 - 予備役編入

- 1937年(昭和12年)2月 - 内閣総理大臣

- 1940年(昭和15年)10月 - 内閣参議

- 1942年(昭和17年)5月 - 大日本興亜同盟総裁

- 1943年(昭和18年) - 2月4日に薨去、正二位・勲一等旭日桐花大綬章(没時陞叙)

栄典

- 位階

- 1897年(明治30年)10月15日 - 正八位[6][7]

- 1899年(明治32年)12月26日 - 従七位[6][8]

- 1904年(明治37年)3月22日 - 正七位[6][9]

- 1909年(明治42年)3月1日 - 従六位[6][10]

- 1914年(大正3年)3月10日 - 正六位[6][11]

- 1917年(大正6年)8月30日 - 従五位[6][12]

- 1921年(大正10年)8月30日 - 正五位[6][13]

- 1926年(大正15年)4月2日 - 従四位[6][14]

- 1929年(昭和4年)9月2日 - 正四位[6][15]

- 1932年(昭和7年)5月2日 - 従三位[6][16]

- 1934年(昭和9年)5月15日 - 正三位[6][17]

- 1937年(昭和12年)7月2日 - 従二位[6][18]

- 1943年(昭和18年)2月4日 - 正二位(没時陞叙)[6][19]

- 勲章等

| 受章年 | 略綬 | 勲章名 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1906年(明治39年)4月1日 |  |

功四級金鵄勲章[6] | |

| 1906年(明治39年)4月1日 |  |

勲五等双光旭日章[6] | |

| 1906年(明治39年)4月1日 |  |

明治三十七八年従軍記章[6] | |

| 1912年(大正元年)8月1日 |  |

韓国併合記念章[6][20] | |

| 1913年(大正2年)5月31日 |  |

勲四等瑞宝章[6] | |

| 1915年(大正4年)11月7日 |  |

勲三等瑞宝章[6] | |

| 1915年(大正4年)11月7日 |  |

大正三四年従軍記章[6][21] | |

| 1920年(大正9年)11月1日 |  |

旭日中綬章[6] | |

| 1926年(大正15年)4月26日 |  |

勲二等瑞宝章[6][22] | |

| 1932年(昭和7年)6月14日 |  |

勲一等瑞宝章[6][23] | |

| 1934年(昭和9年)4月29日 |  |

旭日大綬章[6] | |

| 1940年(昭和15年)8月15日 |  |

紀元二千六百年祝典記念章[24] | |

| 1943年(昭和18年)2月4日 |  |

旭日桐花大綬章[6][19] | (没時陞叙) |

- 外国勲章佩用允許

| 受章年 | 国籍 | 略綬 | 勲章名 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 1910年(明治43年)8月28日 |  大韓帝国 大韓帝国 |

|

勲三等八卦章[6] | |

| 1934年(昭和9年)3月1日 |  満州帝国 満州帝国 |

|

建国功労章[25] | |

| 1935年(昭和10年)9月21日 |  満洲帝国 満洲帝国 |

|

満洲帝国皇帝訪日記念章[6][26] |

家族・親族

- 妻 初治

- 長男 錬作

- 次男 謙輔

- 三男 礪三(陸軍少佐、陸士46期歩兵科、近衛歩兵第1聯隊附、歩兵第56聯隊第2大隊長、昭和19年9月時点は教育総監部附兼兵務局課員大本営陸軍部附、第316師団参謀を歴任。)

- 四男 錦平(陸軍大尉、陸士55期、昭和19年9月時点は歩兵第73聯隊中隊長(中尉))

- 長女 純子(富山県、元十二銀行頭取で薬種商中田清兵衛の長男勇吉の妻)

- 四女 禌子(警視総監、台湾総督府総務長官などを歴任した斎藤樹の長男吉彦の妻)

- 弟 白上佑吉(内務官僚)

系譜

- 林家

河合良成━━━━━河合良一━━河合良秋 ┃ ┏━中田幸吉━━━━順子 ┃ 中田清兵衛━━╋━中田亮吉━━愛知和男 ┃ ┗━中田勇吉 ┃ ┏━━━純子 林 銑十郎━━┫ ┗━━━禌子

著作

- 『満洲事件日誌』(みすず書房、1996年) ISBN 4-622-03800-5 解説・高橋正衛

関連作品

- 映画

脚注

出典

- ^ 第三十五条 「司令官外国ニ対シ故ナク戦闘ヲ開始シタルトキハ死刑ニ処ス」

第三十七条 「司令官権外ノ事ニ於テ已ムコトヲ得サル理由ナクシテ擅ニ軍隊ヲ進退シタルトキハ死刑又ハ無期若ハ七年以上ノ禁錮ニ処ス」

第三十八条 「命令ヲ待タス故ナク戦闘ヲ為シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ七年以上ノ禁錮ニ処ス」 - ^ 荒木陸相辞任、後任は林銑十郎『東京日日新聞』昭和9年1月23日(『昭和ニュース事典第4巻 昭和8年-昭和9年』本編p246 昭和ニュース事典編纂委員会 毎日コミュニケーションズ刊 1994年)

- ^ 川田稔『昭和陸軍の軌跡ー永田鉄山の構想とその分岐』(中公新書、2011年)

- ^ 「越境将軍が死去」『毎日新聞』1943年(昭和18年)2月5日夕刊東京版(昭和ニュース事典編纂委員会『昭和ニュース事典第8巻 昭和17年/昭和20年』本編p.697 毎日コミュニケーション 1992年)

- ^ 宮内庁『昭和天皇実録第九』東京書籍、2016年9月29日、25頁。ISBN 978-4-487-74409-1。

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa 「陸軍大将林銑十郎特旨叙位の件」 アジア歴史資料センター Ref.A12090244400

- ^ 『官報』第4289号「叙任及辞令」1897年10月16日。

- ^ 『官報』第4948号「叙任及辞令」1899年12月27日。

- ^ 『官報』第6214号「叙任及辞令」1904年3月23日。

- ^ 『官報』第7701号「叙任及辞令」1909年3月2日。

- ^ 『官報』第483号「叙任及辞令」1914年3月11日。

- ^ 『官報』第1526号「叙任及辞令」1917年9月1日。

- ^ 『官報』第2726号「敍任及辞令」1921年9月1日。

- ^ 『官報』第4092号「敍任及辞令」1926年4月17日。

- ^ 『官報』第869号「叙任及辞令」1929年11月20日。

- ^ 『官報』第1606号「叙任及辞令」1932年5月11日。

- ^ 『官報』第2212号「叙任及辞令」1934年5月19日。

- ^ 『官報』第3149号「叙任及辞令」1937年7月3日。

- ^ a b 『官報』第4818号「叙任及辞令」1943年2月5日。

- ^ 『官報』第216号・付録「辞令」1913年4月22日。

- ^ 『官報』第1189号・付録「叙任及辞令」1916年7月18日。p1

- ^ 『官報』第4101号「敍任及辞令」1926年4月28日。

- ^ 『官報』第1636号「叙任及辞令」1932年6月15日。

- ^ 『官報』第4438号・付録「辞令二」1941年10月23日。

- ^ 『官報』第2511号・付録「辞令二」1935年5月20日。

- ^ 『官報』第2725号「叙任及辞令」1936年2月4日。

- ^ 白上謙一『ほんの話』(教養文庫)P.109

- ^ 白上謙一『ほんの話』(教養文庫)P.76

参考文献

- 1億人の昭和史7⃣三代の宰相たち(上)・初代伊藤博文から33代林銑十郎まで(毎日新聞社、1982年)

- 陸軍省『陸軍現役将校同相当官実役停年名簿』(1912年-1936年)(国立国会図書館デジタルコレクション)

- 全 陸軍現役将校職務名鑑(上・下)、昭和19年9月1日調

- 佐藤朝泰『豪閥 地方豪族のネットワーク』(立風書房、2001年) ISBN 4-651-70079-9

関連項目

外部リンク

| 公職 | ||

|---|---|---|

| 先代 広田弘毅 |

内閣総理大臣 内閣総理大臣第33代:1937年 |

次代 近衛文麿 |

| 先代 荒木貞夫 |

陸軍大臣 陸軍大臣斎藤内閣・岡田内閣:1934年 - 1935年 |

次代 川島義之 |

| 先代 有田八郎 |

外務大臣(兼任) 外務大臣(兼任)林内閣:1937年 |

次代 佐藤尚武 |

| 先代 平生釟三郎 |

文部大臣(兼任) 文部大臣(兼任)林内閣:1937年 |

次代 安井英二 |

林銑十郎と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 林銑十郎のページへのリンク