つちみかど‐てんのう〔‐テンワウ〕【土御門天皇】

土御門天皇

母は内大臣源通親の娘源在子。

土御門天皇はわずか4歳の時に父後鳥羽天皇から譲位を受けて即位した。

きわめて温厚な性格であったといわれ、承久の乱後には反抗する手立てもなく土佐に配流された。

天皇自らの意思で罪を受けて土佐に移ったという説もある。

のち阿波国で死去したが、このことから阿波院という別名がある。

| 第83代天皇 | |

| 天皇名 | 土御門天皇 |

| 読み方 | つちみかどてんのう |

| 名・諱等 | 為仁親王 |

| 読み方 | ためひとしんのう |

| 時代区分 | 中世 |

| 天皇在位 | 1198年から1210年 |

| 生年 | 1195 |

| 没年 | 1231 |

| 父 | 後鳥羽天皇 |

| 母 | 源在子 |

| 兄弟 | 守成親王 |

| 配偶者 | 源通子 |

| 皇子女 | 邦仁親王 |

| 即位宮 | 平安京 |

| 天皇陵 | 金原陵 |

| 所在地 | 長岡京市金ヶ原金原寺 |

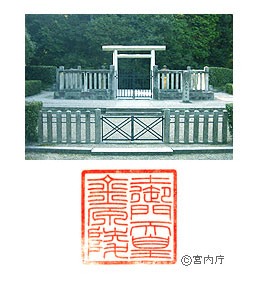

土御門天皇 金原陵

(つちみかどてんのう かねがはらのみささぎ)

土御門天皇

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/11 22:44 UTC 版)

| 土御門天皇 | |

|---|---|

|

|

|

|

|

| 即位礼 | 1198年4月10日(建久9年3月3日) |

| 大嘗祭 | 1198年12月21日(建久9年11月22日) |

| 元号 | 建久 正治 建仁 元久 建永 承元 |

| 時代 | 鎌倉時代 |

| 関白 | 近衛基通→九条良経→近衛家実 |

| 先代 | 後鳥羽天皇 |

| 次代 | 順徳天皇 |

|

|

|

| 誕生 | 1195年12月4日または1196年1月3日 (建久6年11月1日または12月2日) |

| 崩御 | 1231年11月6日(寛喜3年10月11日) 阿波国板野郡池谷村 |

| 大喪儀 | 1234年1月13日(天福元年12月12日) |

| 陵所 | 金原陵 |

| 追号 | 土御門院 (土御門天皇) |

| 諱 | 為仁 |

| 別称 | 土佐院、阿波院 |

| 元服 | 1205年1月24日(元久2年1月3日) |

| 父親 | 後鳥羽天皇 |

| 母親 | 源在子(承明門院) |

| 中宮 | 大炊御門(藤原)麗子 |

| 子女 | 後嵯峨天皇ほか(后妃・皇子女節参照) |

| 皇居 | 平安宮 |

土御門天皇(つちみかどてんのう、1195年12月4日または1196年1月3日〈建久6年11月1日または12月2日〉- 1231年11月6日〈寛喜3年10月11日〉)は、日本の第83代天皇(在位:1198年2月18日〈建久9年1月11日〉- 1210年12月12日〈承元4年11月25日〉)。諱は為仁(ためひと)。

後鳥羽天皇の第一皇子。母は、源通親の養女(法勝寺執行法印能円の女)承明門院・源在子。承久の乱によって、自ら望んで土佐国(後に阿波国)へ配流された。

略歴

建久9年1月11日(1198年2月18日)、父・後鳥羽天皇の譲位により3歳で践祚。立太子はしていなかった。同年3月3日(4月10日)、即位。事実上後鳥羽上皇による院政がしかれていた。しかし、穏和な性格が幕府との関係上心許ないと見た後鳥羽上皇は、譲位を迫り、承元4年11月25日(1210年12月12日)、異母弟の順徳天皇に譲位し、同年12月5日(12月22日)、上皇となる。

京都では、外祖父である源通親が別当として権力を掌握し、鎌倉では正治元年1月13日(1199年2月9日)に源頼朝が亡くなり、事実上北条時政による御家人政治が行われていた。

承久3年(1221年)の承久の乱のおりには、土御門上皇は何も関与していなかったので処罰の対象にはならなかったが、父である後鳥羽院が遠流[注 1]であるのに自分が京にいるのは忍びないと、自ら申し出て土佐国に流された。後に、より都に近い阿波国に移された。鎌倉幕府も後鳥羽・順徳両上皇とは違って、守護に対して阿波の宮殿を造営させるなどの厚遇振りを見せている。その地は、現在の阿波市御所など諸説あり、特定されていない。

寛喜3年(1231年)10月に出家し、同月崩御した。宝算37。

11年後の仁治3年(1242年)、京都にいた上皇の皇子・邦仁王が後嵯峨天皇として即位し、以後その子孫によって皇位継承が行われた。

系譜

| 土御門天皇の系譜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

系図

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 77 後白河天皇 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 78 二条天皇 |

|

以仁王 |

|

80 高倉天皇 |

|

亮子内親王 (殷富門院) |

|

式子内親王 |

|

覲子内親王 (宣陽門院) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 79 六条天皇 |

|

某王 (北陸宮) |

|

81 安徳天皇 |

|

守貞親王 (後高倉院) |

|

82 後鳥羽天皇 |

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

86 後堀河天皇 |

|

83 土御門天皇 |

|

84 順徳天皇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

87 四条天皇 |

|

88 後嵯峨天皇 |

|

85 仲恭天皇 |

|

忠成王 (岩倉宮) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

后妃・皇子女

- 中宮:藤原(大炊御門)麗子(陰明門院)(1185年 - 1243年) - 大炊御門頼実女

- 典侍:源(土御門)通子(? - 1221年) - 源通宗女

- 宮人:高階氏(美作掌侍) - 高階仲資女

- 皇女

- 道仁法親王(1209年 - 1263年) - 園城寺長吏

- 宮人:源氏 - 源貞光女

- 秀子女王

- 宮人:某氏(尾張局) - 法橋覚安(覚宴?)女

- 尊守法親王(1210年 - 1260年)

- 宮人:源氏 - 法印尋恵女

- 宮人:藤原氏(治部卿局) - 法印定勝女

- 道円法親王(1210年 - 1240年) - 蓮華光院

- 信子女王

- 宮人:源氏(大宮局) - 源有雅女

- 宮人:藤原氏 - 法眼円誉女

- 最仁法親王(1227年? - 1295年) - 天台座主

- 宮人:藤原氏(宮内卿局) - 藤原範光女

- 知子女王

- 宮人:藤原氏 - 律師兼尊女

- 増仁 - 延暦寺

- 宮人:源氏(左京大夫局) - 僧都証遍女

- 諄子内親王(? - 1260年) - 准三宮

- 宮人:某氏(丹波局) - 法橋雲顕女

- 是子女王

- 生母不明

在位中の元号

- 建久 (1198年1月11日) - 1199年4月27日

- 正治 1199年4月27日 - 1201年2月13日

- 建仁 1201年2月13日 - 1204年2月20日

- 元久 1204年2月20日 - 1206年4月27日

- 建永 1206年4月27日 - 1207年10月25日

- 承元 1207年10月25日 - (1210年11月25日)

諡号・追号・異名

土佐、阿波に流されたことから、土佐院、阿波院の別称がある。

陵・霊廟

陵(みささぎ)は、宮内庁により京都府長岡京市金ヶ原金原寺にある金原陵(かねがはらのみささぎ)に治定されている。宮内庁上の形式は八角丘。

1945年(昭和20年)11月29日、昭和天皇は皇族に対し歴代山陵への代拝を命じた。目的は、歴代各陵に対し戦争終熄へのお詫びと日本の復興に対する御加護を祈るものであり、土御門天皇陵には翌12月に盛厚王が代拝した[1]。

徳島県鳴門市大麻町池谷には土御門天皇を御祭神とする阿波神社があり、境内に火葬塚がある。

皇居では、皇霊殿(宮中三殿の1つ)において他の歴代天皇・皇族とともに天皇の霊が祀られている。また、大阪府三島郡島本町の水無瀬神宮では、祭神として祀られている。

関連作品

- テレビドラマ

- 草燃える(1979年、NHK大河ドラマ) - 演:岡義洋

脚注

注釈

出典

- ^ 宮内庁『昭和天皇実録第九』東京書籍、2016年9月29日、920頁。ISBN 978-4-487-74409-1。

関連項目

- 阿波神社

- 御所神社 (阿波市) - 終焉の地の説がある神社。

土御門天皇と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 土御門天皇のページへのリンク