じんむ‐てんのう〔‐テンワウ〕【神武天皇】

神武天皇

「はつくにしらすすめらみこと」と称されている。

高天原から天降ったニニギの曾孫で、兄五瀬命らと語らい東の美しい土地を目指して日向から宇佐・筑紫をを経由して瀬戸内海に入り大和をめざした。

河内に至り、その地の先住民(?)の長髄彦がおり孔舎衛坂で戦いとなった。

戦いは神武一行に不利で兄の五瀬命を戦いで失い、また暴風雨に遭って海神を鎮めようとして稲氷命と御毛沼命の両兄が海中に身を投じた。

神武は日の神の啓示により日に向かって戦うことの益なきことを悟り、紀州へと迂回した。

その後熊野の荒坂津に上陸して一路大和を目指した。

途中ヤタガラスらの導きもあってようやく畿内大和に入った。

そこで長髄彦と戦いになったが饒速日命が神武を天神の子孫と認めて長髄彦を殺して帰順したのでようやく戦いは収まった。

しかし、神武の行く手はまだまだ困難が伴った。

橿原宮で即位して初代天皇がここに誕生した。

| 第1代天皇 | |

| 天皇名 | 神武天皇 |

| 読み方 | じんむてんのう |

| 名・諱等 | 神日本磐余彦尊 |

| 読み方 | かんやまといわれひこのみこと |

| 時代区分 | 神代 |

| 天皇在位 | 前660?年から前585?年 |

| 生年 | 生年不詳 |

| 没年 | 没年不詳 |

| 父 | 鵜葺草葺不合命 |

| 母 | 玉依毘売命 |

| 兄弟 | 五瀬命・稲氷命・御毛沼命 |

| 配偶者 | 媛蹈韃五十鈴媛命 |

| 皇子女 | 神渟名川耳命 |

| 即位宮 | 橿原宮 |

| 天皇陵 | 畝傍山東北陵 |

| 所在地 | 奈良県橿原市大久保町 |

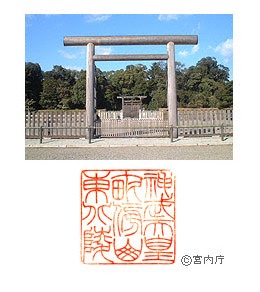

神武天皇 畝傍山東北陵

(じんむてんのう うねびやまのうしとらのすみのみささぎ)

神武天皇

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/29 07:22 UTC 版)

| 神武天皇 | |

|---|---|

|

|

|

|

|

|

在位期間

神武天皇元年1月1日 - 神武天皇76年3月11日 |

|

| 時代 | 神代 |

| 先代 | 鸕草葺不合尊(日向三代、地神五代) |

| 次代 | 綏靖天皇 |

|

|

|

| 誕生 | 庚午年[注 1]1月1日庚辰[1](新暦:紀元前711年2月13日) 筑紫、日向 |

| 崩御 | 神武天皇76年3月11日(新暦:紀元前585年4月9日)(127歳没) |

| 陵所 | 畝傍山東北陵 |

| 漢風諡号 | 神武天皇 |

| 和風諡号 | 神日本磐余彦天皇 |

| 諱 | 彦火々出見、狭野 |

| 別称 | 磐余彦帝、若御毛沼命、豊御毛沼命、始馭天下之天皇 |

| 父親 | 彦波瀲武鸕鶿草葺不合尊 |

| 母親 | 玉依姫 |

| 皇后 | 媛蹈鞴五十鈴媛命 |

| 夫人 | 吾平津媛 |

| 子女 | 手研耳命 神八井耳命 神沼河耳命(綏靖天皇) (その他諸説は#系譜参照) |

| 皇居 | 畝傍橿原宮 |

神武天皇(じんむてんのう、旧字体:神󠄀武天皇、庚午年1月1日[1] - 神武天皇76年3月11日[2])は、日本の初代天皇(在位:神武天皇元年1月1日 - 神武天皇76年3月11日[2])とされる人物。一般的には、日本神話(『古事記』・『日本書紀』(記紀))の伝説上の人物とされることが多い[注 2][3]。

諱は彦火火出見[2](ひこほほでみ)、あるいは狭野[1](さの、さぬ)。『日本書紀』記載の名称は

天照大御神の五世孫であり、高御産巣日神の五世の外孫と『古事記』『日本書紀』に記述されている。奈良盆地一帯の指導者長髄彦らを滅ぼして一帯を征服(神武東征)。奠都した畝傍橿原宮(現在の奈良県橿原市)にて即位して日本国を建国したと言われる。

実在性の詳細は初期天皇の実在性を参照。

略歴

天孫(天照大御神の孫。皇孫(高皇産霊尊の外孫)ともいう)・瓊瓊杵尊[注 3]の曽孫。彦波瀲武 鸕鶿草葺不合命(ひこなぎさたけうがやふきあえず の みこと)と玉依姫(たまよりびめ)の第四子。『日本書紀』神代第十一段の第三の一書では第三子とし、第四の一書は第二子とする。兄に彦五瀬命、稲飯命、三毛入野命がいる。稲飯命は新羅王の祖ともされる。

『日本書紀』によると庚午年[注 1](『本朝皇胤紹運録』によると1月1日庚辰の日)に筑紫の日向で誕生。15歳で立太子[注 4]。吾平津媛を妃とし、手研耳命を得た。45歳時に兄や子を集め東征を開始。日向から宇佐、安芸国、吉備国、難波国、河内国、紀伊国を経て数々の苦難を乗り越え中洲(大和国)を征し、畝傍山の東南橿原の地に都を開いた。そして事代主神(大物主神)の娘の媛蹈鞴五十鈴媛命(ひめたたらいすずひめ)を正妃とし、翌年に即位して初代天皇となる。『日本書紀』に基づく明治時代の計算によると即位日は西暦紀元前660年2月11日。皇后・媛蹈鞴五十鈴媛命との間には

名称

- 神日本磐余彦天皇(かんやまといわれびこのすめらみこと):『日本書紀』(和風諡号)

- 彦火火出見(ひこほほでみ):『日本書紀』(諱)

- 狭野尊(さののみこと、さぬのみこと):第十一段の第一の一書での幼名。

- 神日本磐余彦火火出見尊(かんやまといわれびこほほでみのみこと):『日本書紀』神代第十一段第二・第三の一書

- 磐余彦火々出見尊(いわれびこほほでみのみこと):『日本書紀』神代第十一段第四の一書

- 磐余彦尊(いわれびこのみこと):『日本書紀』神代第十一段第二

- 磐余彦帝(いわれびこのみかど):『日本書紀』継体紀

- 神倭伊波礼毘古命(かむやまといわれびこのみこと):『古事記』

- 若御毛沼命(わかみけぬのみこと):『古事記』

- 豊御毛沼命(とよみけぬのみこと):『古事記』

- 始馭天下之天皇(はつくにしらすすめらみこと):『日本書紀』(美称)

漢風諡号である「神武」は、8世紀後半に淡海三船によって撰進された名称とされる[4]。

事績

※ 史料は、特記がない限り『日本書紀』に拠る。

出立

神日本磐余彦天皇(神武天皇)の諱は

甲寅年、45歳時に兄の五瀬命・稲飯命・三毛入野命や諸臣を集め東征を提案し、塩土老翁が語った東方の美しい地(大和国、奈良盆地)を紹介した。青山が四方を巡り、その中に天磐船に乗って天降った神がいるという。饒速日命という物部氏の遠祖である。この地こそ都を作り、天下を治める事に適した場所であろうと彦火火出見尊がいうと皆、賛成した。

10月、諸皇子と舟師(水軍)を帥いて東征に出発。目指すは中洲(大和国)である。進んで行くと潮の流れの速い速吸の門で船が前に進めなくなった。難儀していると国神の珍彦と出会い、これを舟に引き入れて海導者(水先案内)とすることで無事に筑紫国の菟狭(『古事記』では豊国の宇沙)へ上陸することが出来た。珍彦は椎根津彦(『古事記』では槁根津日子)という名を与えられた。菟狭からさらに崗水門、安芸国を経た彦火火出見尊は、乙卯年3月吉備国に着き、三年間軍兵を整えた。

試練

八咫烏に導かれる神武天皇。冒頭掲載画像の全図である

戊午年2月、皇師(官軍、彦火火出見尊達)は吉備国より東へ向かい難波の碕に至った。3月に河内国草香邑の青雲白肩津楯津で泊り、楯津(東大阪市日下)に上陸した。この記述は当時の地形である河内湖の存在を示唆している。そして龍田へ進軍するが道が険阻で先へ進めなかった。そこで東へ軍を向けて胆駒山を経て中洲(大和国)へ入ろうとし、この地を支配する長髄彦と孔舎衛坂で戦った。戦いに利なく、長兄の五瀬命は流れ矢に当たって負傷した。そして日の神の子孫の自分達が日に向かって(東に向かって)戦うことは天の意思に逆らうことだと悟ることとなった。彦火火出見尊は兵を集めて草香津まで退き、再び海路南へと向かった。

5月、五瀬命の矢傷が悪化し茅渟(和歌山市近辺)で亡くなった。船が熊野に差し掛かると海は大嵐になり、高波に船は木の葉のように揉まれ海は荒れ狂った。進軍が阻まれることに憤慨した次兄、三兄の稲飯命と三毛入野命が「私の母は海神である」といい自ら海に入った。すると波も静かになり、嵐は去った。稲飯命には新羅の王の祖であったという記録がある。

熊野に上陸したが、土地の神の毒気を受け軍衆は倒れた。そこへ熊野高倉下が現れ、霊夢を見たと称して天神から授かった神剣韴霊(ふつのみたま)を奉った。これはかつて武甕槌神が所有していた剣である。剣の霊力により軍衆は起き上がることができた。

進軍を再開したが、軍衆は山をいくつも越えた所で道が分からなくなってしまった。すると天照大神が夢に現れて八咫烏を遣わし、その案内で軍勢は菟田下県に行着くことが出来た。

8月、菟田県を支配する兄猾を討伐し、弟猾が恭順。続いて吉野を巡行して井光、磐排別之子、苞苴担之子と出会った。

9月、高倉山へ登り、周囲を見渡してみると四方要所は賊に囲まれていた。その夜に夢に天神が現れた。お告げ通りに多くの土器を作り、丹生の川上で天神地祇を祀った。この時に天の香久山から土を持ち帰った椎根津彦と弟猾に功があった。

決戦

10月、国見丘に八十梟帥を討ち、さらに多くの賊達を偽りの宴会で誅殺した[注 6]。11月、磯城を支配する兄磯城を忍坂と墨坂から討伐し、弟磯城が恭順。12月、長髄彦と遂に決戦となった。連戦するが勝てなかった。すると急に黒雲が空を覆い、辺りも暗くなり、叩き付けるように雹が降って来た。そして一筋の光が差したかと思うと、金色の霊鵄が現れ、彦火火出見尊の弓先へ止まり、稲光のような瑞光を発した。長髄彦の軍は眩しくて目も開けられずに降参してしまった。

それでも長髄彦は恭順しなかった。彦火火出見尊が天神の子であることを疑ったためである。長髄彦は主君の饒速日尊が持つ神器である天羽々矢一隻と

己未年2月、彦火火出見尊は精鋭を選んで高尾張などの土蜘蛛を討ち破り、そこを葛城と改めた。また前年に兄磯城を破った場所を磐余と改めた。3月、中洲(大和国)の平定が終わったため、畝傍山のホトリに全軍を招集し、奠都の詔を高らかに宣言した(八紘為宇)。そして畝傍山の東南橿原の地に宮殿を造らせた。そこが今の橿原神宮である。庚申年9月、事代主神の娘の媛蹈鞴五十鈴媛命を正妃とした。

即位

辛酉年1月1日、橿原宮で天皇に即位して初代天皇となり、正妃を皇后とした。即位日はグレゴリオ暦(西暦)では紀元前660年2月11日であり、現在の日本の「建国記念の日」(旧・紀元節)となっている。

即位2年2月2日、大業を成し遂げることに尽くした人々の功を定め、賞を行った。道臣命は築坂邑に、大来目は畝傍山の西の川辺の地(後の来目邑、現・橿原市久米町)へ居住させ、珍彦(椎根津彦)を倭国造に、弟猾を猛田県主、弟磯城を磯城県主に任じ、剣根という者を葛城国造にそれぞれ任命した。また八咫烏にも賞があった。

即位4年2月23日、天下を平定し終わり、海内無事である旨を詔し、鳥見山中に皇祖天神を祀った。即位31年4月1日、巡幸して腋上の嗛間丘に登り、蜻蛉の臀呫(あきつ の となめ。トンボの交尾する様)に似ていることから、その地を秋津洲と命名した。

系譜

系図

『古事記』

『日本書紀』

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

素戔鳴尊 |

|

|

|

天照大神 |

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

| 天穂日命 |

|

天忍穂耳尊 |

|

天津彦根命 | |||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

| 〔出雲氏〕 |

|

瓊瓊杵尊 |

|

〔凡河内氏〕 | |||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

| 天火明命 |

|

火折尊 |

|

火須勢理命 | |||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

| 〔尾張氏〕 |

|

鸕鶿草葺不合尊 |

|

〔隼人〕 | |||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

1 神武天皇 |

|

||||||||||||||||

后妃・皇子女

(特記以外は『日本書紀』本文による。「紀」は『日本書紀』を、「記」は『古事記』を指す。)

- 天照大神以降の配偶者

|

|

|

|

天照大神(アマテラスオオミカミ) | ||||||||||||||||||

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

須佐之男命(スサノオ) | ||||||||||||||||||

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

天忍穂耳命(アメノ オシホ ミミ) | |||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

栲幡千千姫(タクハタチヂ ヒメ) | |||||||||||||

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

邇邇芸命(ニニギノミコト) | ||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

木花之佐久夜毘売(コノハナノ サクヤ ビメ) | ||||||||||||

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

火遠理命(ホオリ) | |||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

豊玉姫(トヨタマ ヒメ、アマテラスオオミカミの姪) | |||||||||||||

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

鸕鶿草葺不合命(ウガヤ フキアエズ) | ||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

玉依姫(タマヨリ ヒメ、トヨタマヒメの妹) | ||||||||||||

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

若御毛沼命(ワカミケヌ、神武天皇、四男) | |||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

媛蹈鞴五十鈴媛命(ヒメ タタラ イスズ ヒメ) | |||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

彦五瀬命(ヒコイツセ、長男) | |||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

稲飯命(イナイ、二男) | |||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

三毛入野命(ミケイリノ、三男) | |||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

火闌降命(ホスソリ)- - - 隼人 | |||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

火明命(ホアカリ) - - - 尾張氏 | |||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

天穂日命(アメノ ホヒ) | |||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

天甕津日女神(アメノ ミカツ ヒメ) | |||||||||||||

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

出雲氏 | |||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||

年譜

『日本書紀』によると以下の通りであり、庚午年(誕生)と甲申年(立太子)は年齢より逆算した物であり、明記された干支は甲寅年(東征開始)が最初である[5][注 8][6]。機械的に西暦に置き換えた年代については「上古天皇の在位年と西暦対照表の一覧」を参照。

- 庚午年

- 誕生。

- 甲申年

- 15歳で立太子。

- 甲寅年

- 乙卯年

- 3月、吉備国に着き、3年間軍兵を整える。

- 戊午年

- 己未年

- 2月、土蜘蛛を征伐。

- 3月、畝傍橿原宮(うねびのかしはらのみや)を開く。

- 庚申年

- 9月、媛蹈鞴五十鈴媛命を正妃とする。

- 辛酉年(神武天皇元年)

- 1月1日、即位(初代天皇)。正妃を立后。

- 神武天皇2年

- 2月2日、功を定め賞を行う。

- 神武天皇4年

- 2月23日、鳥見山中に皇祖天神を祀る。

- 神武天皇31年

- 神武天皇42年

- 神武天皇76年

- 神武天皇76年の翌年

以後3年間は、手研耳の反逆により空位となった。

宮

『古事記』によると日向では高千穂宮にいた。東征中に宇佐の足一騰宮(あしひとつあがりのみや、『日本書紀』では一柱騰宮)、筑紫の岡田宮、安芸の多祁理宮(『日本書紀』では埃宮)、吉備の高島宮に立ち寄った。即位後の宮(皇居)の名称は、『日本書紀』では「橿原宮(かしはらのみや)」、『延喜式』では「

「橿原」の地名が早く失われたために宮跡は永らく不明であったが、江戸時代以来、多くの史家が「畝傍山東南橿原地」の記述を基に口碑や古書の蒐集を行っており、その成果は蓄積されて行った。幕末から明治には天皇陵治定をきっかけに在野からも聖蹟顕彰の機運が高まり、明治21年(1888年)2月に奈良県県会議員の西内成郷が内務大臣山縣有朋に対して宮跡保存を建言した(当初の目的は建碑のみ)。翌年に明治天皇の勅許が下り、県が「高畠」と呼ばれる橿原宮跡(の推定地、現在の外拝殿前広場)を買収。京都御所の内侍所を賜って本殿、神嘉殿を賜って拝殿(現・神楽殿)と成し、橿原神社(明治23年(1890年)に神宮号宣下、官幣大社)が創建された。

明治44年(1911年)から第1次拡張事業が始まり、橿原神宮は創建時の2万159坪から3万600坪に拡張される。その際に周辺の民家(畝傍8戸、久米4戸、四条1戸)の一般村計13戸が移転し(『橿原神宮規模拡張事業竣成概要報告』)、洞部落208戸、1054人が大正6年(1917年)に移転した(宮内庁「畝傍部沿革史」)。

太古(1万年前 ~ 2500年前)には、奈良盆地は「奈良湖(大和湖)」という湖であった。奈良湖南岸には、縄文時代から大集落(後の橿原遺跡)が存在していた。奈良湖は、6000年前には、湖面標高70 mであったが、2500年前に、亀ノ瀬付近に陥没が起こり、水がゆっくりと河内湾に排出されて行き、弥生時代には、湖面標高50 mとなり、面積は縮小し、古墳時代には消滅した。

昭和13年(1938年)より挙行された紀元2600年記念事業に伴い、末永雅雄の指揮による神宮外苑の発掘調査が行われ、その地下から縄文時代後期 - 晩期の大集落跡と橿の巨木が立ち木のまま16平方メートルにも根を広げて埋まっていたのを発見した。鹿沼景揚(東京学芸大学名誉教授)によると、これを全部アメリカのミシガン大学に持ち込み、炭素14による年代測定をすると当時から2600年前の物であり、その前後の誤差は±200年という事であった。この事から記紀の神武伝承には何らかの史実の反映があるとする説も存在する[8][9]。

またこの時期に第2次拡張事業(昭和13 - 15年、1938 - 1940年)が行われた。社背の境内山林に隣接する畝傍及び長山部落の共同墓地、境内以西、畝傍山御料林以南、東南部深田池東側民家などを買収。「境内地としての風致を将来した。」(「昭和二十一年稿 橿原神宮史」五冊-三、五冊-五(橿原神宮所蔵))この事業は国費・紀元2600年記念奉祝会費により賄われた。

陵・霊廟

陵(みささぎ)の名は畝傍山東北陵(うねびやまのうしとらのすみのみささぎ)。宮内庁により奈良県橿原市大久保町の遺跡名・俗称「四条ミサンザイ」[10] に治定されている(北緯34度29分51秒 東経135度47分16.5秒 / 北緯34.49750度 東経135.787917度)[11][12][13][14]。埋蔵文化財包蔵地とはされていない[10]。宮内庁上の形式は円丘。

記紀によると畝傍山の北方、白檮尾(かしのお)の上にあると記されている。壬申の乱で高市許梅が神懸りした際に「高市社の事代主神と身狭社の生霊神」が表れ「神日本磐余彦天皇の陵に、馬及び種々の兵器を奉れ」と神託を受けたため、[15] 大海人皇子は神武陵に使者を送って挙兵を報告したとされる。天武期には陵寺として大窪寺が建てられたと見られる。延喜式の第21巻の『諸陵式』によると神武天皇陵は平安初期には東西1町・南2町の広さであった。貞元2年(977年)には神武天皇ゆかりのこの地に国源寺が建てられたが、中世には神武陵所在も分からなくなっていた。

江戸時代初期より神武天皇陵を探し出そうという動きが起こっており、水戸光圀が『大日本史』の編纂を始めた頃に幕府も天皇陵を立派にすることで幕府権威をより一層高めようとした。元禄時代に陵墓の調査をし、歴代の天皇の墓を決めて修理する事業が行われ、その時に神武天皇陵に治定されたのが畝傍山から東北へ約700 mの所にあった福塚(塚山)という小さな円墳であった(現在は第2代綏靖天皇陵に治定されている)。しかし畝傍山からいかにも遠く、山上ではなく平地にあるため、福塚よりも畝傍山に少し近い「ミサンザイ」あるいは「ジブデン(神武田)」という場所にある小さな塚(現・神武陵)という説や、最有力の洞の丸山という説もあった。 文久の修陵では丸山説を主張する北浦定政と神武田説を支持する谷森善臣との対決があり、北浦定政の『神武天皇御陵考』、谷森善臣『神武天皇御陵考』が山陵御用掛に提出され、戸田忠至から孝明天皇に提出された。また、『前王廟陵記』に「神武天皇陵は百年ほど前に壊されて田になっている。民はその地を神武田と呼ぶ」と記されていたこともあり、最終的に文久3年2月15日に孝明天皇の勅定により神武天皇陵は神武田に治定すると結論された[16]。

文久3年(1863年)に神武陵はミサンザイに決定され、徳川幕府が15000両を出して修復し、同時期に神武天皇陵だけでなく、百余りの天皇陵全体の修復を行った。この時、山陵奉行として天皇陵修復の任に当たったのは宇都宮藩家老の戸田忠至、神武天皇陵治定に大きな役割を果たしたのは戸田に従事した三条西家の侍臣の谷森善臣であると言われている[17]。文久三年二月二十四日には権中納言徳大寺実則を勅使として発遣し山陵修復の着手を奉告し、孝明天皇自身も御所の東庭に下り立ち「四方拝」の作法に準じて神武天皇山陵を御拝した[18]。 同年の8月13日には孝明天皇自ら神武天皇陵への行幸が布告されたが、八月十八日の政変により中止となった[19]。が、修復が完成した11月28日には勅使柳原光愛を神武天皇山陵に派遣し、年末12月8日には御所東庭に下り立ち孝明天皇自ら神武天皇陵を拝し祈りを捧げた(「孝明天皇紀」)[20]。

このように神武天皇陵の治定は紆余曲折の歴史があり、国源寺は明治初年に神武天皇陵の神域となった場所から大窪寺跡地へと移転したが、ミサンザイにあった塚はもとは国源寺方丈堂基壇であったという説もある。

確証に乏しい陵墓選定ではあったが、明治時代以降には文字通り神格化が進んだ。1916年(大正6年)には畝傍山中腹にあった洞村(208戸)が天皇陵を見下ろしているとして集団移転させられた出来事もあった(洞村移転問題)[21]。

現陵は橿原市大久保町洞(古くは高市郡白檮<かし>村大字山本)に所在し、畝傍山より東北へ300 m離れており、東西500 m・南北約400 mの広大な領域を占めている。毎年4月3日には宮中と複数の神社にて神武天皇祭が行なわれ、山陵には勅使が参向し、奉幣を行なっている。皇居では皇霊殿(宮中三殿の1つ)において、他の歴代天皇・皇族と共に神武天皇の霊が祀られ、神武天皇祭当日には天皇自らその祭りを執り行っている。

初代天皇としての視点

後陽成天皇は「神武天皇より百数代の末孫」と自認し、そのことを明記した。その奥書を国立歴史民俗博物館の小倉慈司が近年発見し、近代以前の天皇にも神武天皇を初代天皇と見なしていた意識があったという事実が明らかとなった[22]。

光格天皇も「百二十代」(石清水、賀茂社再興を願う「御趣意書」)や、「神武百二十世兼仁合掌三礼」(「光格天皇宸翰南無阿弥陀仏」奥書、宮内庁蔵)という署名を残している[23]。

孝明天皇は異国船襲来という国体の危機の中にあって、幕府に命じて神武天皇陵を整備させ神武天皇祭を制定した[24]。また、自身も当時は北朝正流扱いで神武天皇より122代目であるとし「百廿二代孫統仁」と署名している。

明治天皇は神武天皇祭を継承し、明治10年(1877年)の紀元節(2月11日)には神武天皇陵を参拝した。儀仗兵が整列する中で参拝し、御告文を奏したという[25]。

明治42年(1909年)に制定された登極令により、即位した新天皇は伊勢神宮、前4代の天皇陵に加え、神武天皇陵を参拝すると規定された。平成と令和の即位関連儀式も旧登極令の規定に準じて行われ、明仁と徳仁は即位礼及び大嘗祭後に神武天皇陵を参拝している[26][27]。

明仁は神武天皇の崩御したとされる年から2600年目にあたる平成28年(2016年)には神武天皇陵を自ら訪れ「神武天皇二千六百年式年祭」を執り行い、橿原神宮も参拝した[28][29]。宮中祭祀の式年祭において、天皇が自ら陵所を訪れて祭祀を行うのは、神武天皇と先帝(先代の天皇)の式年祭だけである[注 9][30]。

このほか、現代の皇族は神武天皇陵を折に触れて参拝している[31]。

考証

実在性の詳細は初期天皇の実在性を参照。

歴史的位置付けについて

神武天皇が即位したという辛酉の歳はそのまま西暦に換算すると紀元前660年であり、同時に弥生時代早期又は縄文時代末期に当たる。

明治時代の歴史学者である那珂通世は、1897年の著書『上世年紀考』にて『日本書紀』の記述を批判し、「記紀の紀年は、古代中国由来の、「辛酉」の年に天命が改まり、王朝が代わり、同時に正しい改革も行われる、特に21回毎に大革命が起こるとする「辛酉革命説」に基づく記紀編者の創作であろう」と論考した。その上で那珂は「推古天皇治世の最も輝かしい事跡が601年の辛酉にあったことから、その21回前の辛酉、つまり紀元601年からさらに60×21=1260年遡った紀元前660年辺りを神武即位年にしたのであろう」と推測した。

大正時代には津田左右吉は記紀の成立過程に関して本格的な文献批判を行い、神話学と民俗学の成果を援用しつつ「神武天皇は弥生時代の何らかの事実を反映したものではなく、主として皇室による日本の統治に対して「正統性」を付与する意図をもって編纂された日本神話の一部として理解すべきである」とした。このため津田は「皇室の尊厳を冒瀆した」とし、出版法違反で起訴され、有罪判決を受けた(津田事件)。

津田の説に対する反論も存在し、神武の実在性を主張する論者もいる。安本美典は神武東征を邪馬台国の東遷(邪馬台国政権が九州から畿内へ移動したという説)であるとする。古田武彦も神武天皇実在を主張するが、神武天皇が開いた大和朝廷を邪馬壱国 / 九州王朝の分家だとしている。田中卓は初期天皇の皇后の出自伝承の素朴さが寧ろ帝系譜の信憑性を高めるとしている[32]。宝賀寿男は記紀が古代の地理事情を残している点や、古代氏族の系図やトーテム・習俗、年暦に関する研究から天照大神から神武天皇までの皇統譜を実在の物とした[33]。田中や宝賀、古田は神武東征の出発地を北部九州とする点で安本や戦前の通説とは異なる。久保田穰は初期天皇の実在を直接示唆するのは記紀であるが、同時期の万葉集や風土記、その他史書や各種系図・神社伝承などが記紀の内容を支持するとした[34]。志賀剛は神武天皇の実在を認めつつ、宇陀郡出身の人物として想定し、東征の前半部分を虚構とする[35]。武光誠は西方文化集団の畿内への到来と銅鐸消滅時期が一致する事から神武天皇的な存在を認めている[36]。神話学者の松前健も神武伝承には実際の具体的な諸国の地名や氏族の名が多数出て来て全くの机上の作り話とは考えられないとし、壬申の乱に天武・大海人皇子が神武山陵に祈った記事からして、それ以前から神武伝承が知られていたであろうことを指摘している[37]。考古学者の森浩一は壬申の乱で戦場となった箸墓古墳が「箸陵」と記されていることなどから、ヤマト王権の本来の始祖王墓は「女の墓」と伝えられた箸墓であり、神武天皇陵は7世紀初めに高句麗僧・恵慈の提案により東明王陵に倣って新造されたと推測するが、神武天皇その人が架空か否かは言及を避けている[38]。

現在神武天皇の史学的立ち位置は「神武天皇の史的実在は、これを確認することも困難であるが、これを否認することも、より以上に困難なのである」であるとされる[39]。

ギネス世界記録では神武天皇の伝承を元に皇室を「現存する世界最古の王朝(英:dynasty)」としており、「紀元前660年より可能性が高いのは紀元前40年頃」とも記載している[40]。実在が確実な雄略天皇より数えても現存する王朝としては世界最古に当たる[注 10]。

即位年月日について

神武天皇即位年月日は『日本書紀』の記述に基づき、明治期に法的・慣習的に紀元前660年旧暦元旦、新暦2月11日とされている。

『日本書紀』においては年月日は全て干支で記している。神武天皇即位年月日は「辛酉年春正月庚辰朔」とある。

太陽暦(グレゴリオ暦)が明治6年(1873年)1月1日より暦として採用されたが、それに先立ち、紀元節が旧暦である天保暦の正月(旧正月)とはならないようにするため、神武天皇即位日である紀元節を太陽暦(グレゴリオ暦)の特定の日付に固定する必要が生まれた。文部省天文局が算出し、暦学者の塚本明毅が審査して2月11日という日付を決定した。具体的な計算方法は明かにされていないが、当時の説明では「干支に相より簡法相立て」としている。

神武天皇即位年は『日本書紀』の歴代天皇在位年数を元に逆算[注 11]すると西暦紀元前660年に相当し、即位月は「春正月」である事から立春の前後であり、即位日の干支は「庚辰」である。そこで西暦紀元前660年の立春に最も近い「庚辰」の日を探すと西暦では2月11日と特定される。その前後では前年12月13日と同年4月12日も庚辰の日であるが、これらは「春正月」になり得ない。従って「辛酉年春正月庚辰」は紀元前660年2月11日以外には考えられない。またこの日を以って神武天皇即位紀元(皇紀)元年とする暦が主に明治・大正期から終戦(1868年 - 1945年)まで用いられた。

『日本書紀』は「庚辰」が朔(新月日)であったとも記載しているが、朔は暦法に依存しており「簡法」では計算できないため、明治政府による計算では考慮されなかったと考えられる。当時の月齢を天文知識に基づいて計算すると、この日[注 12]は天文上の朔に当たる。

脚注

注釈

- ^ a b c 『日本書紀』の記載から換算すれば、ユリウス暦紀元前711年2月13日となる。

- ^ 実在していたかどうか様々な説があるが、実在しない伝説上の人物であるとする説が一般であり、通説である。

- ^ 神武天皇自身は瓊瓊杵尊を「天祖」と呼び、『日本書紀』は神代下の冒頭で高皇産霊尊を「皇祖」と記している。

- ^ 初代天皇の立太子は明らかに不合理であるが、父の彦波瀲武鸕鶿草葺不合命を天皇に準じて扱ったとも見られる。父がいつ崩御したかの記述はないが、東征開始時に父を「皇考」(亡父の意)と呼んでおり、これ以前に崩じたと見られる。

- ^ 『日本書紀』の記載から換算すれば、紀元前697年となる。

- ^ このとき道臣命らが使用した頭椎剣(くぶつちのつるぎ)は『古事記』と『日本書紀』一書第四の天孫降臨にも現れ、久米歌にも現れる。

- ^ 天羽々矢は天稚彦の神話に現れ、天孫降臨では步靫と共に『古事記』(天真鹿児矢と天石靫)と『日本書紀』一書第四(天羽々矢と天磐靫)に現れるが三種の神器ではない。本来の天表(あまつしるし)は矢と靫に天波士弓を加えた三種であった可能性がある。

- ^ 頒暦は天子の重要な任務であるが『日本書紀』には神武天皇が暦を定めた、または輸入したという記事は存在せず、付された年月日は神武本人とは無関係なもののように記されている。この日付は持統天皇が採用した儀鳳暦を用いて偽作されたものであることが小川清彦の研究により明らかにされている。

- ^ 神武天皇及先帝ノ式年祭ハ陵所及皇霊殿ニ於テ之ヲ行フ但シ皇霊殿ニ於ケル祭典ハ掌典長之ヲ行フ(皇室祭祀令第18条)

- ^ 実在が確実な最古の天皇としては雄略天皇のほか神武天皇説や仁徳天皇説など様々な議論がある。

- ^ 干支年は、後漢の建武26年(50年)に三統暦の超辰法をやめ(元和2年に正式改暦)以降は60の周期で単純に繰り返している。

- ^ 天文学上の記法では-659年2月18日、ユリウス通日は1480407となる。

出典

- ^ a b c d 『本朝皇胤紹運録』。

- ^ a b c 『日本書紀』による。

- ^ (井上 1973)P275

- ^ 上田正昭 「諡」『日本古代史大辞典』 大和書房、2006年。

- ^ 『日本書紀(一)』岩波書店 ISBN 9784003000410

- ^ 小川清彦 著「日本書紀の暦日について」、斎藤国治 編『古天文・暦日の研究』皓星社、1997年8月。ISBN 978-4-7744-0020-4。(執筆 1938-1940年頃)

- ^ 畝傍橿原宮(国史).

- ^ 「生命の教育」 平成8年5月号、季刊『生きる知恵』第9号「科学的根拠のある神武天皇伝説」東神会出版室

- ^ 樋口清之「日本古典の信憑性-神武天皇紀と考古学」『現代神道研究集成9巻』 神社新報社 1998年

- ^ a b “陵墓の治定と祭祀に関する第三回質問主意書”. 衆議院 (2010年11月30日). 2018年9月1日閲覧。

- ^ 『陵墓地形図集成 縮小版』 宮内庁書陵部陵墓課編、学生社、2014年、p. 400。

- ^ 天皇陵(宮内庁)。

- ^ 宮内省諸陵寮編『陵墓要覧』(1934年、国立国会図書館デジタルコレクション)8コマ。

- ^ 畝傍山東北陵(国史).

- ^ 『日本書紀』、巻第28

- ^ 清水潔 2020, p. 221.

- ^ 清水潔 2020, p. 219.

- ^ 清水潔 2020, p. 262.

- ^ 清水潔 2020, p. 264.

- ^ 清水潔 2020, p. 265‐266.

- ^ 真実からやっと神話へ『朝日新聞』1976年(昭和51年)3月1日朝刊、11版、9面

- ^ 「神武天皇論」国書刊行会 2020-6

- ^ 藤田覚「幕末の天皇」講談社学術文庫 2013 85、86頁

- ^ 武田秀章「維新期天皇祭祀の研究」大明堂 平成8年 52‐84頁

- ^ 清水潔「神武天皇論」国書刊行会 令和2年 301頁

- ^ “ご即位・大礼の主な儀式・行事”. 宮内庁. 2024年10月16日閲覧。

- ^ “天皇ご一家のご日程”. 宮内庁. 2024年10月16日閲覧。

- ^ “天皇皇后両陛下のご日程”. 宮内庁. 2024年10月16日閲覧。

- ^ 「神武天皇二千六百年式年祭 両陛下ご拝礼」『産経新聞』2016年4月4日付

- ^ 「100年ぶり、大正天皇にならわれ 神武天皇式年祭」『産経新聞』2016年4月4日付

- ^ “神武天皇陵 ご参拝”. 宮内庁. 2024年10月16日閲覧。

- ^ 田中卓『日本国家の成立』1992年。

- ^ 宝賀寿男『「神武東征」の原像』青垣出版、2006年。

- ^ 久保田穰『古代史における論理と空想 邪馬台国のことなど』大和書房、1992年。

- ^ 志賀剛「大和朝廷の起源と発生」『日本の神々と建国神話』雄山閣出版、1991。

- ^ 武光誠『日本誕生』、1991年。

- ^ 松前健「古代王権の神話学」雄山閣 2003 183頁

- ^ 中公文庫 日本の古代5『前方後円墳の世紀』ISBN 9784122025455 p260, 306, 317

- ^ 『国史大辞典』吉川弘文出版。

- ^ “Oldest ruling house”. ギネス世界記録. 2025年3月14日閲覧。

参考文献

- 井上光貞『日本の歴史1:神話から歴史へ』中央公論社〈中公文庫〉、1973年10月。ISBN 4-12-200041-6。

- 『国史大辞典』吉川弘文館。

- 「神武天皇」『日本古代氏族人名辞典 普及版』吉川弘文館、2010年。 ISBN 978-4642014588。

- 近藤敏喬 編『古代豪族系図集覧』東京堂出版、1993年、6頁。 ISBN 4-490-20225-3。

- 清水潔『神武天皇論』国書刊行会〈橿原神宮庁〉、2020年4月2日。

関連項目

- 建国記念の日

- 神武天皇即位紀元

- 神武天皇祭

- 橿原神宮

- 宮崎神宮

- 狭野神社

- 神武景気

- 紀元節

- 神武帝

- 初期天皇の実在性

- つきいれ餅・お船出だんご - 宮崎県の郷土料理(和菓子)。神武天皇が兵糧として作らせて食べたのが起源という謂れがある(起きよ祭り)。

外部リンク

神武天皇

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/12 07:02 UTC 版)

『日本書紀』の記述によれば、神武東征のおり、長髄彦軍と孔舎衛において戦い(孔舎衛の戦い)、五瀬命が流れ矢で致命傷を受けたことが記されている。また神武東征の際、女性部隊も存在し、戊午の年9月5日条に、「女軍(めのいくさ)」を女坂に置き、11月7日条では、女軍を進ませ、敵は大兵が来たと思って、尽力して迎え討ったとある。官軍が女兵を用いた初例とされる。

※この「神武天皇」の解説は、「官軍」の解説の一部です。

「神武天皇」を含む「官軍」の記事については、「官軍」の概要を参照ください。

「神武天皇」の例文・使い方・用例・文例

神武天皇と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 神武天皇のページへのリンク