やまと【大和】

やまと【大和/倭】

【大和】(やまと)

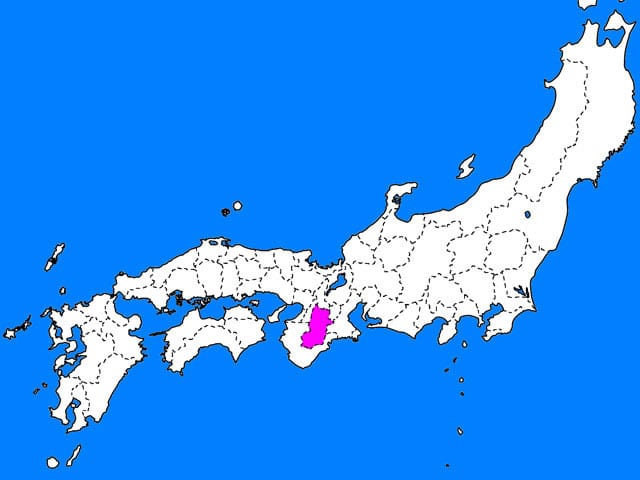

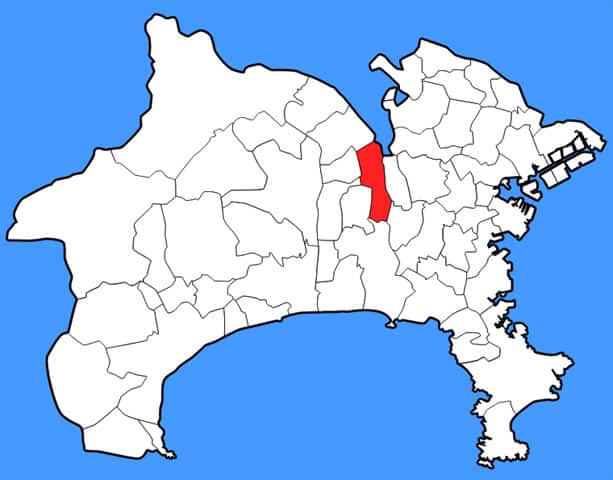

日本国の古称・美称。もしくは現在の奈良県地方の旧国名(原義)。

明治以降、船舶の名称として幾度か用いられていた。

三等巡洋艦「大和」

葛城級三等巡洋艦の2番艦として、1887年に竣工した。

起工から竣工までに時間がかかったため、戦闘艦としての能力では最新鋭艦に比して一歩劣るものとなってしまった。

そのため、日清戦争では第二線に退き、日露戦争では戦闘艦として使用されず、後方支援の任務に回されていた。

1912年に二等海防艦に変更されたのち、1922年には更に測量艦に種別変更。

測量艦に変更されてからは日本近海の海底地形の測量に従事し、日本海中心部付近に海底丘陵を発見。艦名にちなみ「大和堆」と名付けられた。

1935年に海軍から除籍後、司法省(現在の法務省)へ移管されて神奈川県・浦賀港に繋留され、1945年まで少年刑務所の宿泊船として用いられた。

終戦直後の1945年9月、台風により鶴見川の河口付近で沈没着底、1950年に浮揚・解体された。

スペックデータ

| 常備排水量 | 1,480t |

| 全長 | 61.4m |

| 全幅 | 10.7m |

| 喫水 | 4.6m |

| 主缶 | 石炭専焼円缶×6基 |

| 主機 | 横置環動式2気筒レシプロ蒸気機関×1基 1軸推進 |

| 機関出力 | 1,600馬力 |

| 燃料 | 石炭:150t |

| 最大速力 | 13.0kt |

| 乗員 | 230名 |

| 兵装 | 17cm単装砲×1基 12cm単装砲×2基 7.5cm単装砲×1基 25mm4連装機銃×4基 11mm3連装機銃×2基 8cm砲×2門(測量艦時) |

超ド級戦艦「大和」

1930年代、日本で建造された史上最大の超ド級戦艦。

同型艦に「武蔵」「信濃」「(仮称)111号艦」があったが、戦艦として就役できたのはネームシップの「大和」と2番艦の「武蔵」だけであった。

(「信濃」は建造途中で空母に艦種変更されて就役。111号艦は起工後まもなく、船台を組んだところで建造中止が決定され、スクラップとして処分された。)

本艦の開発・建造は、日本がワシントン海軍軍縮条約の破棄を通告した1934年末、「A-140」の仮称が与えられた新戦艦建造計画により開始された。

当初はディーゼルエンジンと蒸気タービンの併用が計画されていたが、大型艦用のディーゼル機関の開発が思うように進まず、タービン機関のみで建造が開始された。

「豊かな物量に物を言わせ数で押してくる米艦隊に対し、少数艦の圧倒的戦力で撃滅する」という思想が設計の根源にあり、そのため、パナマ運河を通らなくてはならないと言う制約のため40センチ砲までしか搭載できないアメリカ戦艦に対し、46センチ砲を搭載した。

当然パナマ運河の通行は不可能となるが、現実、そのようなことは当初より想定されていなかった。

46センチ砲を撃った際の反動に耐えるため艦幅を広くし、さらに重要区画は対応防御の思想に基づいて自らの主砲にも耐えられる防御能力を有している。

もっとも艦全体にそのような装甲を施すととんでもない重量になるため、極端な集中防御策が施されている。

その軽量化の工夫は主砲塔にも見られ、主砲を日本戦艦初の三連装砲にしているのは軽量化のためといわれている。

この46センチ砲用に開発された九一式徹甲弾は、命中せず着水した場合でも水中を直進し、喫水線下に損害を与えることができた。

速度も27ノットと、当時の列強各国の新鋭戦艦と比べれば遅い部類に入るが、日本の戦艦の中では最速(当初巡洋戦艦として建造された金剛型は除く)となっている。

結果的に、1941年の1番艦竣工と同時に大和型は基準排水量64000tと世界最大の戦艦になり、その後、用兵思想が航空主兵主義に移り変わったため、今日にいたるまで大和型を退ける戦艦は現れていない。

旗艦設備を備えていたこともあり、内装はかなり豪華だったようである。

水兵の寝床がハンモックでなくベッド、冷暖房にエレベーター完備であり、それに加えて(就役後すぐに「連合艦隊旗艦」とされたため)柱島やトラック諸島から中々動かなかったことから、将兵達に「大和ホテル」「武蔵御殿」などと揶揄されることもあった。

もっとも、冷房に関しては本来、火薬庫内の過熱による装薬の自然発火を防ぐ為のものであると同時に、主砲塔内や射撃指揮装置のあった発令所内の、文字通り灼熱地獄から兵員を守るためのものであり、ベッドに関しても、過酷な戦艦勤務での乗員の疲労回復を目指したものであって、司令部要員の為の贅沢装備というわけではない。

エレベーターについても、艦があまりにも大きすぎるが故に必要とされたのは言うまでもない。

逆にその巨体であるがため甲板掃除は過酷であり、「大和坂」「武蔵坂」と名付けられるほどであった。

大和型は予算を含めてその存在は極秘とされ、圧倒的な火力と防御力から大きな期待がかけられていたが、前述のように大艦巨砲主義から航空主兵主義に用兵思想が変わってしまったため、実戦では特筆すべき活躍はできなかった。

1944年10月のレイテ沖海戦では、大和、武蔵が揃って参戦したが、敵艦載機の集中攻撃で武蔵が撃沈された。

残された大和は、1945年4月7日に実施された沖縄水上特攻作戦「菊水一号作戦」に参戦するが、航行途中、艦上戦闘機F6Fヘルキャット、艦上戦闘爆撃機F4Uコルセア、艦上爆撃機SB2Cヘルダイバー、艦上攻撃機TBF/TBMアベンジャー、延べ400機で構成された艦載機部隊に襲撃され、左舷を中心に合計魚雷10本・爆弾5発が命中し爆発、炎上、14時23分に沈没した。

現在もその巨体を海底に横たえていることが海底調査で明らかになり、その際、数回の誘爆をおこして船体が二つに破断、バラバラに沈没したことも明らかになった。

なお、本艦は当時の情報秘匿面では稀な成功例であり、米軍は敗戦までその詳細を掴んでおらず、有名なところでは主砲口径を最後まで16インチ(40.6cm)と信じていた。

(大和型の主砲は46センチ砲であることが知られているが、機密保持のため、主砲の正式名称は「九四式四〇センチ砲」となっていた。このことが米軍を混乱させた。)

徹底した情報秘匿により、地元民ですら「巨大な軍艦を作ってはいる」程度しか知らなかったという。

一般国民に至ってはその存在すら知らず、広く知られるようになるのは敗戦後のことであった。

そのため、当時国民の間で広く認知されていた艦は、連合艦隊旗艦も勤めた長門であった。

余談ではあるが、本艦は冷蔵庫を備えており、特に生鮮食料品は鮮度が良かったという。曰く「大和の飯は美味かった」とのこと。

大和という名前は、現在では一般的にも有名であり人気も高い。

そのこともあり、アニメでの宇宙戦艦のモデルにされたり、1990年代に大量に発表されたいわゆる「仮想戦記小説」にしばしば登場したりしている。

関連ページ:http://www2.ocn.ne.jp/~itoushin/yamato/

略歴

スペックデータ

| 排水量 (公試/基準/満載) | 68,200t/64,000t/71,100t |

| 全長 | 263.0m |

| 水線長 | 256.0m |

| 全幅 | 38.9m |

| 吃水 | 10.4m(公試) |

| ボイラー | ロ号艦本式罐・重油焚×12基 |

| 主機 | 艦本式オールギヤードタービン×4基/4軸推進 |

| 出力 | 153,553hp |

| 燃料搭載量 | 重油 6,400t |

| 最大速力 | 27.46kt(公試成績) |

| 航続距離 | 7,200海里/16kt |

| 乗員定数 | 約2,500名(竣工時) 3,332名(最終時) |

| 武装 | ・竣工時: 45口径46cm3連装砲×3基 三年式60口径15.5cm3連装砲×4基 八九式40口径12.7cm連装高角砲×6基 九六式25mm3連装機銃×8基 13mm連装機銃×2基 ・最終時: 45口径46cm3連装砲×3基 60口径15.5cm3連装砲×2基 40口径12.7cm連装高角砲×12基 25mm3連装機銃×52基 25mm単装機銃×6基 13mm連装機銃×2基 |

| 装甲 | 410mm(舷側) 200~230mm(甲板) 650mm(主砲防盾) 500mm(艦橋) |

| 艦載機 | 零式水上偵察機×7機 |

| 装備 | カタパルト×2基 |

同型艦

| 艦名 | 主造船所 | 起工 | 進水 | 就役 | 除籍 | 備考 |

| 大和 | 呉工廠 | 1937.11.4 | 1940.8.8 | 1941.12.16 | 1945.8.31 | 1945.4.7戦没 |

| 武蔵 | 三菱・長崎 | 1938.3.29 | 1940.11.1 | 1942.8.5 | 1945.8.31 | 1944.10.24戦没 |

| 信濃 | 横須賀工廠 | 航空母艦として就役 | ||||

| (仮称)111号艦 | 呉工廠 | 1942.3. 建造中止・解体 |

原子力潜水艦「やまと」

漫画家・かわぐちかいじ氏が1980年代後半~1990年代にかけて発表した長編劇画「沈黙の艦隊」に登場し、作中の主な舞台となった原子力攻撃潜水艦(架空の艦船)。

本艦は日米で交わされた密約により、日本が建造費を全額負担した上で初めて建造された原子力潜水艦で、建造時には(法制上の理由からか)日本(海上自衛隊)の艦籍に入れることが出来ず、アメリカ海軍所属の「シーバット(USS Sea Bat)」と命名され、第7艦隊に配属される予定となっていた。

しかし、乗組員には全て日本人が任じられ、高知県・足摺岬沖での試験航海に臨んだ。

その途中、本艦は艦長以下全乗員が叛乱を起こして逃亡し、その後、独立国家となることを宣言した。

マラッカ海峡からニューヨーク沖まで約2ヶ月の航海中、米海軍攻撃型原潜艦隊・ソ連原潜アルファ級「スコルピオン」、米海軍第3艦隊、米海軍第7艦隊、ソ連太平洋艦隊、米原潜シーウルフ級「キング」「アレキサンダー」、米海軍第2艦隊といった数々の敵と交戦し、そのことごとくを戦闘不能に陥れもしくは振りきった。

たった1隻でアメリカ第3艦隊の戦闘能力のほとんどを奪い、第2艦隊40隻を仮想撃沈する、北極海ではシーウルフ級SSN2隻を戦闘不能にするなど、当時最強のSSNとして描写された。

この最強の原潜を撃沈するべく使用された魚雷、対潜ロケット弾の数は少なく見ても数千発を超えるが、そのほとんどを本艦は海江田四郎艦長(海上自衛隊元海将補)の天才的操艦もあいなり回避している。

これらの各国に対する影響力は凄まじく、日本・アメリカ・国連などに多大な影響を与え、最終的には自らは沈みつつも「世界政府準備機関」を国連に立ち上げさせ、核攻撃に対する独立した抑止力である「沈黙の艦隊」を非公式ながら組織化するに至った。

スペックデータ

| 艦名 | やまと |

| 水中排水量 | 9,000t |

| 最大速力 | 55kt |

| 船体 | チタン合金製、複殻方式、無反響タイル装着 |

| 戦闘深度 | 高度7m~深度1250m |

| 兵装 | 533mm以上の魚雷発射管8門 |

| 搭載能力 | 魚雷・ミサイルあわせて50発以上 |

| 主機 | S8G加圧水型原子炉、蒸気タービン1軸スキュードプロペラ |

| 出力 | 60000ps |

| 乗員 | 76名 |

超伝導実験船「ヤマト1」

1980年代、日本造船振興財団により開発・建造され、1992年に就役した実験船。

船名は上述のわが国の古称や超ド級戦艦(あるいはそれをモチーフにしたSFアニメ)などに由来する。

計画当時、日本の海運・造船業界は長期にわたる不況に陥っており、民間で運用される船舶及びその関連機器も外国からの輸入、もしくはライセンス生産されたものが多くを占めていた。

そうした中、国内造船業の再興を期して計画されたのが本船であった。

本船は、従来の船舶の推進機構であったスクリューを用いず、超伝導電磁石によって強力な磁場を発生させ、磁場中の海水に電流を流してローレンツ力により後方へ噴射する「ウォータージェット推進」を採用している。

これにより、「ほぼ無音での航行が可能」「不快な振動がなく環境適性が高い」「船体が浸水しにくくなる」などのメリットが見込まれた。

1992年6月に進水後、兵庫県・神戸港にて超伝導電磁石を用いた海上航行実験を行い、一定の成果を収めた。

しかし、超伝導推進を実際の船舶に利用することには解決の難しい問題が多々あり、実用化の目処は立っていない。

船舶の超伝導推進そのものは、これより以前の1976年、神戸商船大学の佐治吉郎教授が長さ1mの模型船で実験に成功している。

一連の実験終了後、本船は廃船とされ、船体と超伝導電磁石は神戸市の神戸海洋博物館に、2基あった推進装置のうち1基は東京・お台場の「船の科学館」で展示保存されている。

スペックデータ

大和

大和

大和

大和

大和

大和

大和

大和

大和

大和

大和

大和

大和

大和

大和

大和

大和

大和

大和

大和

大和

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/05 14:48 UTC 版)

大和(やまと)は、日本の古称・雅称。倭・日本とも表記して「やまと」と訓ずることもある。大和・大倭・大日本(おおやまと)とも呼ばれる。

ヤマト王権が大和と呼ばれる地(現在の奈良県内)[1]に在ったことに由来する。初めは「倭」と書いたが、元明天皇の治世に国名は好字を二字で用いることが定められ[2]、倭と同音の好字である「和」の字に「大」を冠して「大和」と表記し「やまと」と訓ずるように取り決められた[3][4]。

範囲の変遷

元々はヤマト王権の本拠地である奈良盆地の東南地域が、大和(やまと)と呼称されていた。『記紀』や『国造本紀』には、神武天皇の時代に豊玉彦命の後裔である椎根津彦を初代として倭国造が設置されたと伝わる。その後、ヤマト王権が奈良盆地一帯や河内方面までを支配するようになると、その地域(後の近畿・畿内)もまた大和と呼ばれるようになった。そして、ヤマト王権の本拠が所在した奈良盆地周辺を範囲とする令制国を大和国とした。さらには、同王権の支配・制圧が日本列島の大半(東北地方南部から九州南部まで)にまで及ぶに至り、それらを総称して大和と呼ばれるようになった。こうして日本列島、つまり日本国の別名として大和が使用されるようになった。

語源

「やまと」の語源は諸説ある。

- 山のふもと。

- 山に囲まれた地域であるからという説。

- この地域を拠点としたヤマト王権が元々「やまと」と言う地域に発祥したためとする説。

- 「やまと」は元は「山門」であり山に神が宿ると見なす自然信仰の拠点であった地名が国名に転じたとする説[5]。

- 「やまと」は元は「山跡」とする説[6]。

- 邪馬台国の「やまたい」が「やまと」に変化したとする説。

- 「やまと」は元は温和・平和な所を意味する「やはと」、「やわと」であり、「しきしま(磯城島)のやはと」から転訛して「やまと」となり、後に「しきしま」がやまとの枕詞となったとする説[7]。

- アイヌ語で、“ヤ”は接頭語、“マト”は讃称で、高貴を意味する“ムチ”や祥瑞を意味する“ミツ”等と同根の語とする説。

用字の変遷

古墳時代頃に漢字文化が流入すると、「やまと」の語に対して「倭」の字が当てられるようになった。中国では古くより日本列島の人々・政治勢力を総称して「倭」と呼んでいたが[8]、古墳時代に倭を「やまと」と称したこと[疑問点]は、「やまと」の勢力が日本列島を代表する政治勢力となっていたことの現れとされる。

次いで、飛鳥時代になると「大倭」の用字が主流となっていく。大倭は、日本列島を代表する政治勢力の名称であると同時に、奈良地方を表す名称でもあった。7世紀後半から701年(大宝元年)までの期間に、国号が「日本」と定められたとされている[9]が、このときから、日本を「やまと」と訓じたとする見解がある[10]。

奈良盆地を指す令制国の名称が、三野が美濃、尾治が尾張、木が紀伊、上毛野が上野、珠流河が駿河、遠淡海が遠江、粟が阿波などと好字をもって二字の国名に統一されたのと同じく、701年には「倭国」を「大倭国」と書くようになったと考えられている。

奈良時代中期の737年(天平9年)、令制国の「やまと」は橘諸兄政権下で「大倭国」から「大養徳国」へ改称されたが、諸兄の勢力が弱まった747年(天平19年)には、再び「大倭国」へ戻された。そして757年(天平宝字元年(8月18日改元))、橘奈良麻呂の乱直後に「大倭国」から「大和国」への変更が行われたと考えられている。このとき初めて「大和」の用字が現れた。その後、「大倭」と「大和」の併用が見られるが、次第に「大和」が主流となっていった。

古墳

- 大和古墳群がある。

その他

- 「夜麻登(やまと)は国のまほろば~」とあるように、万葉仮名における当て字は夜麻登とも表記され、『古事記』における「ヤマトトトヒモモソヒメ」の漢字表記も、この夜麻登の方である(『紀』では倭の一字でヤマトと読ませている)。この他、『古事記』では、山跡とも表記される。『日本書紀』では、野麻登、椰麼等、夜麻苔などとも表記され、『万葉集』では、山常、也麻等、夜末等、夜万登、八間跡、大熱笑などの表記が見られる。

- 『日本書紀』の記述では、昔、伊弉諾尊は、この国を名付けて「日本は浦安の国、細し戈千足る国、磯輪上秀真国。」 (やまとは心の安らかな国、武器の充分にある国、世にすぐれた国)と言った。 また、饒速日命は、天磐船に乗って、この国を眺めて降り立ち、「虚空見日本国(そらみつやまとのくに) 」と言った[11]。

- 現代において、和文通話表で「や」を送る際に「大和のヤ」という。

脚注

- ^ “大和/倭(やまと)の意味 - goo国語辞書”. goo国語辞書. 2019年11月15日閲覧。

- ^ 新村出編 『広辞苑』1983年 岩波書店

- ^ 国語辞書-大辞泉「やまと【大和/倭】」

- ^ 国語辞書-大辞泉「おお‐やまと〔おほ‐〕【大倭/大日本】」

- ^ 賀茂真淵、本居宣長等が主張

- ^ 『釈日本紀』、『神皇正統記』より

- ^ 『日本国号論』(著:井乃香樹)より。古事記には神武天皇の東征を「言向(ことむ)け平和(やわ)して」と説明していることから。

- ^ 『後漢書』倭伝、『魏志』倭人伝

- ^ それまでの国号は倭もしくは大倭であった。

- ^ 『日本書紀』の神代巻第四段本文に「大日本」の語の訓読みは「日本、此を耶麻謄(やまと)と云ふ」とある。

- ^ “日本書紀 巻第三 神武天皇紀”. www.seisaku.bz. 2025年8月5日閲覧。

関連項目

大和(やまと)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/10/18 01:37 UTC 版)

1年生。ニックネームで呼ばれる人間ばかりの桃田西卓球部の中で1人だけ本名で呼ばれているが、仲が悪いわけではなく、何にもかぶれていないため。紫王館に通う常盤かりんは意中の相手。彼女と同じ中学に入学したヨルゲンのことを目の敵にしている。

※この「大和(やまと)」の解説は、「少年ラケット」の解説の一部です。

「大和(やまと)」を含む「少年ラケット」の記事については、「少年ラケット」の概要を参照ください。

大和

「大和」の例文・使い方・用例・文例

大和と同じ種類の言葉

「大和」に関係したコラム

-

株主優待銘柄とは、株主に対する還元策の1つとして商品券や割引券など配布している銘柄のことです。企業は、株主還元のため、また、株主の獲得のためにさまざまな株主優待を用意しています。株主優待は、1単元でも...

-

株式の投資基準とされるPBR(Price Book-value Ratio)とは、時価総額が株主資本の何倍かを示す指標のことで、株価純資産倍率とも呼ばれています。PBRは、次の計算式で求めることができ...

-

株式市場に上場している銘柄を分類する方法の1つに、株価水準が挙げられます。株価水準では、株価の高い、安いによって銘柄を分類します。一般的に株価水準では、次のように分類します。値がさ株(値嵩株)中位株低...

- >> 「大和」を含む用語の索引

- 大和のページへのリンク

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif)

![[二]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02532.gif) 《都が

《都が![[三]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02533.gif) (大和)

(大和)