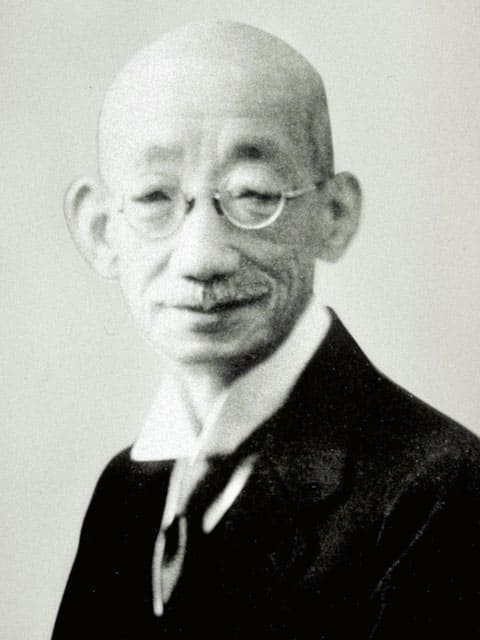

みのべ‐たつきち【美濃部達吉】

美濃部達吉

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/01 16:31 UTC 版)

|

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2016年3月)

|

1943年

|

|

| 人物情報 | |

|---|---|

| 生誕 | 1873年5月7日 日本・兵庫県加古郡高砂町 日本・兵庫県加古郡高砂町 |

| 死没 | 1948年5月23日(75歳没) 連合国軍占領下の日本・東京都武蔵野市吉祥寺 連合国軍占領下の日本・東京都武蔵野市吉祥寺 |

| 国籍 |  日本 日本 |

| 出身校 | 東京帝国大学 |

| 配偶者 | 美濃部多美子 |

| 両親 | 父:美濃部秀芳 |

| 子供 | 美濃部亮吉(長男) |

| 学問 | |

| 時代 | (東京帝国大学助教授着任以降)1900年 - 1948年 |

| 研究分野 | 法学、憲法学 |

| 研究機関 | 東京高等商業学校(現・一橋大学)、東京帝国大学、法政大学 |

| 特筆すべき概念 | 『憲法講話』において天皇機関説を提唱し、大正デモクラシーにおける代表的理論家として、民主主義的な日本の発展に寄与した。 |

| 影響を受けた人物 | 一木喜徳郎(先駆して天皇機関説を提唱)、ゲオルグ・イェリネック |

| 影響を与えた人物 | 清宮四郎、宮沢俊義、田中二郎、鵜飼信成、柳瀬良幹、田上穣治など |

| 主な受賞歴 | 勲一等旭日大綬章 |

美濃部 達吉(みのべ たつきち、1873年〈明治6年〉5月7日 - 1948年〈昭和23年〉5月23日)は、日本の法学者、憲法学者、政治家。東京帝国大学名誉教授。天皇機関説を主張し、大正デモクラシーにおける代表的理論家として知られる。昭和期には天皇機関説事件により、貴族院議員を辞職した。戦後の1948年には勲一等旭日大綬章を受章。一木喜徳郎門下。弟子に清宮四郎、宮沢俊義、柳瀬良幹、田中二郎、鵜飼信成、田上穣治など。

生涯

前半生

1873年(明治6年)5月7日、兵庫県加古郡高砂町(現・高砂市)の漢方医・美濃部秀芳(美濃部秀軒の子。)の次男として生まれた[注釈 1]。高砂小学校、小野中学校(現:兵庫県立小野高校)、第一高等中学校[1]を経て、1894年(明治27年)、帝国大学法科大学政治学科(現・東京大学法学部)に進み、天皇機関説を主唱した一木喜徳郎に師事する[注釈 2]。1897年(明治30年)に大学を卒業し[2]、文官高等試験行政科に合格して[注釈 3]、内務省に勤務する[注釈 4]。1899年(明治32年)にドイツやフランス、イギリスに留学し[注釈 5]、翌1900年(明治33年)に東京帝国大学助教授、1902年(明治35年)に同教授となり比較法制史の講座を担任する[注釈 6]。大学の同期に国際法学者の立作太郎、公法学者の筧克彦がおり、また東京帝国大での弟子に憲法学では清宮四郎・宮沢俊義・鵜飼信成・柳瀬良幹・松岡修太郎・中村哲 (政治学者)、行政法学では田中二郎・柳瀬良幹・宇賀田順三・園部敏らがいる。東京帝国大に先立ち、東京高等商業学校(後に東京商科大学、現・一橋大学)でも教鞭を執り、1903年(明治36年)10月には同校の兼任教授となり、渡辺廉吉に代わって憲法・行政法を担当した。東京商科大学で助手を務めていた弟子に公法学者の田上穣治(のちに一橋大学名誉教授)がいる[3]。また、1903年(明治36年)には、一木夫妻の媒酌で、文部大臣菊池大麓の三女・民子と結婚した。1908年(明治41年)、一木が大学から退いた後を受けて、行政法第一講座を兼担。1911年(明治44年)、帝国学士院会員に任命された。

1912年(大正元年)に発表した『憲法講話』で、天皇機関説を発表。同説は、ドイツのゲオルグ・イェリネックが主唱した「君主は国家におけるひとつの、かつ最高の、機関である」とする国家法人説に基づいて大日本帝国憲法を解釈し、日本の統治機構を解く学説である。同年、病気により退官した穂積八束教授の後を受けて東京帝国大学法科大学長に就任し、天皇主権説を唱えた上杉慎吉教授と論争を展開した。こののち天皇機関説は大正天皇や昭和天皇、当時の政治家や官僚らにとっても当然のものとして受け入れられるようになっていった。

1920年(大正9年)、講座増設で憲法第二講座が設けられ、行政法第一講座と兼担する。同年に憲法の講義を受講した清宮四郎によると、美濃部は、「書物や原稿などをいっさい参照しないで、文字どおり"素手"でノートをとらせる」講義スタイルであった。週3回×半年にわたり、2時間近くこのやり方で押し通した美濃部のことを、清宮は「とても人間わざとは思えませんでした」と評している[4]。

1930年(昭和5年)、ロンドン海軍軍縮条約の批准に関連して、いわゆる統帥権干犯問題が起きた際には、「兵力量の決定は統帥権の範囲外であるから、内閣の責任で決定するのが当然である」として濱口雄幸内閣の方針を支持した。また1932年(昭和7年)に血盟団事件で井上準之助大蔵大臣が暗殺された際には、政府による右翼取締りの甘さを非難した。政党による行き過ぎた利権誘導にも批判的で、内務省の革新官僚が推進した知事・官僚の身分保障規定(文官任用令11条)の復活には賛成論を唱えている。同年5月10日には貴族院勅選議員となる[5]。

1934年(昭和9年)に東京帝国大学及び兼官を退官し東京帝国大学名誉教授の称号を受ける。翌年3月には東京商科大学兼任教授も退任し、後任の憲法担当として大学同期の筧克彦を派遣した[3]。

天皇機関説事件

1934年(昭和9年)、国体明徴運動が起こり、美濃部は排撃され始めた。ただし、昭和天皇は美濃部の天皇機関説を支持していた[6]。また、前年には、ナチス・ドイツで焚書が行われ、美濃部の学説に影響を与えたゲオルク・イェリネックの著書が、イェリネックがユダヤ人であることを理由に、発禁・焚書の対象とされた。同時期、日本でもナチス・ドイツへの関心が高まり、美濃部の学説は反ファシズム・反ナチズムとみなされるようになった。

1935年(昭和10年)、貴族院本会議において、菊池武夫議員により天皇機関説非難の演説が行われ、軍部や右翼による機関説と美濃部排撃が激化する。これに対し美濃部は、「一身上の弁明」と呼ばれる演説を行い、自己の学説の正当性を説いた。美濃部の理路整然とした演説に、議場は満場水をうったような静けさだった。

去る2月19日の本会議におきまして、菊池男爵その他の方か私の著書につきましてご発言がありましたにつき、ここに一言一身上の弁明を試むるのやむを得ざるに至りました事は、私の深く遺憾とするところであります。……今会議において、再び私の著書をあげて、明白な叛逆思想であると言われ、謀叛人であると言われました。また学匪であると断言せられたのであります。日本臣民にとり、叛逆者、謀叛人と言わるるのはこの上なき侮辱であります。学問を専攻している者にとって、学匪と言わるることは堪え難い侮辱であると思います。……いわゆる機関説と申しまするは、国家それ自身を一つの生命あり、それ自身に目的を有する恒久的の団体、即ち法律学上の言葉を以て申せば、一つの法人と観念いたしまして、天皇はこれ法人たる国家の元首たる地位にありまし、国家を代表して国家の一切の権利を総攬し給い、天皇が憲法に従って行わせられまする行為が、即ち国家の行為たる効力を生ずるということを言い現わすものであります。

— 「一身上の弁明」演説

しかし、著書は発禁処分[7]となり、不敬罪の疑いで検事局の取り調べを受けた(ただし、起訴猶予処分となっている)。

同年9月18日、美濃部は貴族院議員を辞職し[8]、公職を退いた。

美濃部達吉狙撃事件

翌1936年(昭和11年)2月21日、天皇機関説の内容に憤った右翼暴漢の銃撃を受けて重傷を負った。この暴漢小田十壮は、身分を偽って蟄居中の美濃部宅を訪問、犯行に及んだもので発砲音を聞き駆け付けた警官の発砲により小田自身も一時重体に陥っている。事件を受けて東京地方検事局は報道を禁止した[9]。 裁判では一審で懲役8年、控訴した二審では懲役3年の判決を受けた。これは、美濃部の供述から、右足に負傷したのは逃げた空き地の鉄条網を越えてからのことになっていたが、暴漢小田が、7発の弾丸を撃ちつくしたのはそれ以前であり、別人の犯行の可能性が出たからである。

弁護人の林逸郎、竹上半三郎は、この疑問から警護の巡査達にも疑いが向けられ巡査たちを喚問したが証言が曖昧であったため、警視庁にも当該巡査達のピストルの取寄せを求めたが、警視庁はピストルが見つからぬと回答。さらに警視庁のピストルの台帳にも見当たらぬと回答。やむなく帝大で美濃部の体内から摘出された弾丸と、暴漢小田が犯行に使用したピストルの弾丸の施条痕の鑑定が行われたが、螺旋の巻き方が違うことが判明。暴漢小田に傷害の責任はなかった。美濃部に銃傷を負わせた犯人はいまだ不明である。

この一連の天皇機関説事件の中で、岡田内閣は2度わたって「国体明徴声明」を出し、天皇機関説は異端の学説とし撲滅を宣言させられた。

戦後

第二次世界大戦後の1945年(昭和20年)、朝日新聞に「憲法改正問題」を寄稿(同年10月20日に掲載)。解釈と運用により憲法の民主化は可能であるとして改正不急を説くものの[10]、占領軍の対日政策により憲法改正作業が行われ、美濃部も内閣の憲法問題調査会顧問や枢密顧問官として憲法問題に関与した。

しかし、占領軍は国家の根本規範を改正する権限を有しないとの理解を前提に、美濃部は新憲法の有効性について懐疑的見解を示し、国民主権原理に基づく憲法改正は「国体変更」であるとして日本国憲法に反対した。枢密院における新憲法草案の審議でも、議会提出前の採決でただ一人反対の態度を示し、議会通過後の採決も欠席棄権するなどして抵抗し、「オールド・リベラリストの限界」と非難された[11][12]。しかし、美濃部の見解と同様に、主権の所在の変更を伴う日本国憲法制定は無効であったとする主張は根強く存在している(「憲法無効論」も参照)。

なお美濃部の弟子の宮沢俊義は、八月革命説(ポツダム宣言受諾によって日本において法的には「革命」が起き、それによって主権の所在が天皇から国民に変更されたため、それに基づく日本国憲法は有効である)という学説を提唱し、憲法改正の正当性を理論付けた。

1947年(昭和22年)には、日本初の大学通信教育課程である法政大学通信教育学部の初代部長に任命される。戦前には法政大学の前身である和仏法律学校で憲法講義を担当し、法政大学清国留学生法政速成科[13]の憲法学の講義も担当した。

日本国憲法の成立後には、この憲法の研究を重ね、多くの著書・論文を発表したが、日本国憲法施行の1年後、1948年(昭和23年)5月23日に没した。

年譜

- 1873年(明治6年):5月7日、出生。

- 1897年(明治30年):7月、東京帝国大学法科大学政治学科卒業。8月、内務省属に任じられ、縣治局市町村課に配属。12月、文官高等試験合格。

- 1898年(明治31年):8月、依願免本官(諭旨)。同月、内務省試補を命じられ、縣治局[14]に配属。

- 1899年(明治32年):5月、比較法制史研究のため、ドイツ・フランス・イギリス三ヶ国への留学を命じられる。依願により内務省試補を免じる。

- 1900年(明治33年):6月、東京帝国大学法科大学助教授に任じられ、高等官七等に叙される。引き続き外国留学を命じられる。9月、従七位に叙される。

- 1901年(明治34年):3月、高等官六等に陞叙される。7月、正七位に叙される。

- 1902年(明治35年):10月、東京帝国大学法科大学教授に任じられ、高等官六等に叙される。比較法制史講座担任を命じられる。11月、帰朝。

- 1903年(明治36年):4月、高等官五等に陞叙される。7月、従六位に叙される。8月、法学博士を授けられる。10月、東京高等商業学校教授を兼任。高等官五等に叙される。

- 1905年(明治38年):5月、高等官四等に陞叙される。7月、正六位に叙される。

- 1907年(明治40年):8月、高等官三等に陞叙される。10月、従五位に叙される。

- 1908年(明治41年):9月、行政法第一講座の兼担を命じられる。

- 1910年(明治43年):4月、高等官二等に陞叙される。7月、正五位に叙される。

- 1911年(明治44年):1月、帝国学士院会員。9月、比較法制史講座担任を免じる。12月、法制局参事官を兼任。高等官三等に叙される。同月、勲四等に叙され、瑞宝章を授けられる。

- 1912年(明治45年):4月、高等官二等に陞叙される。

- 1915年(大正4年):8月、従四位に叙される。

- 1916年(大正5年):1月、勲三等に叙され、瑞宝章を授けられる。4月、旭日中綬章を授けられる。

- 1917年(大正6年):10月、法律取調委員。

- 1918年(大正7年):5月、高等官一等に陞叙される。

- 1919年(大正8年):4月、東京帝国大学評議員。9月、銀杯一組を賜う。

- 1920年(大正9年):4月、東京商科大学教授を兼任。高等官一等に叙される。8月、高等官一等に陞叙される。9月、正四位に叙される。10月、憲法第二講座の兼担を命じられる。

- 1922年(大正11年):2月、ヨーロッパへ出張を命じられる。ベルギー学士院創立150年祝賀式への参列を命じられる。12月、帰朝。

- 1923年(大正12年):1月、行政法第一講座の分担を命じられる。同月、勲二等に叙され、瑞宝章を授けられる。3月、行政法第一講座分担を免じられ、行政法第一講座担任、憲法第二講座の兼担を命じられる。

- 1924年(大正13年):6月、東京帝国大学法学部長。10月、九州帝国大学教授・同大学法文学部長(事務取扱)を兼任、行政法の研究に従事する。高等官一等に叙される。

- 1925年(大正14年):3月、憲法第二講座の兼担を免じる。11月、従三位に叙される。

- 1926年(大正15年):4月、憲法第二講座の兼担を命じられる。同月、図書復興委員会委員。

- 1927年(昭和2年):6月、東京帝国大学法学部長を辞任する(依願免職)。10月、九州帝国大学教授の兼務を辞任する(依願免職)。

- 1928年(昭和3年):3月、憲法第二講座の兼担を免じる。4月、旭日重光章を授けられる。11月、大礼記念章を授与される。

- 1929年(昭和4年):4月、憲法第一講座の兼担を命じられる。5月、法制審議会委員。9月、行政裁判法及訴願法改正委員会委員。

- 1930年(昭和5年):1月、衆議院議員選挙改正審議会委員。

- 1932年(昭和7年):5月、貴族院議員に任じられる。10月、昭和五年国勢調査記念章を授与される。

- 1933年(昭和8年):1月、勲一等に叙され、瑞宝章を授けられる。

- 1934年(昭和9年):3月、満州国建国功労章を贈与される。同月、依願免本官並びに兼官。4月、正三位に叙される。同月、金杯一箇を賜う。5月、勅任官待遇。6月、東京帝国大学名誉教授。

- 1935年(昭和10年):3月、東京商科大学兼任教授退任(翌月中央大学講師も退く)[15]。

- 1935年(昭和10年):9月、貴族院議員を辞任する(依願免職)。

- 1946年(昭和21年):1月、枢密顧問官に任じられる。7月、公職適否審査会委員。同月、公職適否審査会委員長。

- 1947年(昭和22年):5月、枢密院廃庁により枢密顧問官退官。

- 1948年(昭和23年):5月23日、尿毒症のため吉祥寺の自宅で死去[16]。墓所は多磨霊園。

家族・親族

妻・多美子は菊池大麓[注釈 7]の長女である。長男は第6・7・8代東京都知事の美濃部亮吉。兄は朝鮮銀行総裁等を務めた美濃部俊吉で、その息子である商工省および企画院官僚だった美濃部洋次は甥にあたる。曾姪孫は同志社大学教授の浜矩子[17]。

栄典

- 位階

- 勲章等

著書

単著

- 『改正府県制郡制要義』(有斐閣、1899年)NDLJP:789633

- 『日本国法学上巻』(有斐閣、1907年)NDLJP:2387801

- 『憲法及憲法史研究』(有斐閣、1908年)NDLJP:991332

- 『憲法講話』(有斐閣、1912年)NDLJP:788938

- 『米国憲法の由来及特質』(有斐閣、1918年)NDLJP:959924

- 『憲法撮要』(有斐閣、1923年)NDLJP:987258 …天皇機関説事件に際して発禁処分。

- 『行政法提要』(有斐閣、初版1924年)NDLJP:971428

- 『逐条憲法精義』(有斐閣、1927年)NDLJP:1280004 …天皇機関説事件に際して発禁処分。

- 『行政裁判法』(千倉書房、1929年)NDLJP:1446994

- 『現代憲政評論』(日本評論社、1930年)NDLJP:1464605 …天皇機関説事件に際して改訂命令。

- 『議会制度論』(日本評論社、1930年)NDLJP:1281316

- 『議会政治の検討』(日本評論社、1934年)NDLJP:1464203 …天皇機関説事件に際して改訂命令。

- 『憲法と政党』(日本評論社、1934年)NDLJP:1444685

- 『日本憲法の基本主義』(日本評論社、1934年)NDLJP:1269525 …天皇機関説事件に際して発禁処分。

- 『法の本質』(日本評論社、1935年)

- 『公法と私法』(日本評論社、1935年)NDLJP:1269781

- 『選挙争訟及当選争訟の研究』(弘文堂、1936年)NDLJP:1269849

- 『日本行政法』(有斐閣、上巻1936年、下巻1940年)

- 『公用収用法原理』(有斐閣、1936年)NDLJP:1269985

- 『選挙罰則の研究』(良書普及会、1937年)NDLJP:1270099

- 『公務員賄賂罪の研究』(岩波書店、1939年)NDLJP:1267996

- 『行政刑法概論』(岩波書店、1939年)NDLJP:1461897

- 『日本鉱業法原理』(日本評論社、1941年)NDLJP:1877338

- 『経済刑法の基礎理論』(有斐閣、1944年)NDLJP:1459285

- 『新憲法概論』(有斐閣、1947年、増補版1950年)NDLJP:1267433 …美濃部の死後、宮沢俊義が補訂。

- 『新憲法逐条解説』(日本評論社、1947年)NDLJP:1267435

- 『米国憲法概論』(有斐閣、1947年)NDLJP:1267814

- 『行政法序論』(有斐閣、1948年)

- 『新憲法の基本原理』(国立書院、1948年)

- 『日本国憲法原論』(有斐閣、1948年、補訂版1952年)NDLJP:1276036 …美濃部の死後、宮沢俊義が補訂。

- 『憲法撮要 I 復刻版』(桜耶書院、2015年)

- 『憲法撮要 II 復刻版』(桜耶書院、2016年)

- 『憲法撮要 III 復刻版』(桜耶書院、2016年)

- 『現代語訳 憲法撮要』(デザインエッグ社 2018年)

- 『憲法講話』岩波文庫、2018年11月。解説高見勝利

訳書

- オットー・マイヤー『独逸行政法上下』(中央大学出版部、再訂版1907年)

- ゲオルグ・イェリネック『人権宣言論』(日本評論社、1946年)

- 『欧洲諸国戦後の新憲法』(有斐閣、1922年)NDLJP:968587 …戦間期における、中欧諸国の憲法(ドイツのヴァイマル憲法や、ポーランド第二共和国の憲法、チェコスロヴァキアの憲法など)の翻訳。

主な門下生

- 清宮四郎(東北大学名誉教授)

- 宮沢俊義(東京大学名誉教授)

- 柳瀬良幹(東北大学名誉教授)

- 田中二郎(東京大学名誉教授)

- 田上穣治(一橋大学名誉教授)

- 松岡修太郎(北海道大学名誉教授)

- 中村哲 (政治学者)(法政大学名誉教授)

- 中島重(同志社大学・関西学院大学 教授)

- 宇賀田順三(元九州大学教授・八幡大学学長・西日本短期大学学長)

- 園部敏(立命館大学名誉教授)

脚注

注釈

- ^ 父は漢方医であったものの、町内の子供達に習字や漢字を教えて、主としてその月謝で暮らしていたため、暮らし向きはあまり豊かでなかった。母は知識と教養を備えた賢夫人であった。三歳上の長男・俊吉は東京に出て東京帝国大学に学び、農商務省の役人となり、後には北海道拓殖銀行、朝鮮銀行などの総裁も務めている。(以上、高見勝利「講座担任者から見た憲法学説の諸相--日本憲法学史研究序説」『北大法学論集』第52巻第3号、北海道大学大学院法学研究科、2001年、803-840頁、ISSN 0385-5953、 NAID 120000957234、2021年7月1日閲覧。)

- ^ 1、2年のときの成績はトップで、最終3年のときは2番であった。このとき1番は、美濃部の妹と結婚した南新吾である(前掲高見)。なお、法律学科首席は同じく憲法学者の筧克彦。

- ^ 文官高等試験行政科の試験成績も2番だった(前掲高見)。

- ^ 美濃部は大学院への進学を希望していたが、兄・俊吉(当時、農務省勤務)から生活援助を受けていたため、卒業後すぐに自活の途を講じなければならず、やむなく内務省に勤めた(前掲高見)。

- ^ やむなく役人生活に入ったもののなじめず、学究への志も止みがたくいたところ、恩師・一木から大学で比較法制史講座の担任者となることを打診される。美濃部はこの話を受け、一木の推薦を得て大学院に進んだ。もっとも、欧州留学までは内務省試補という名目で、内務省から手当を受けていた(前掲高見)。なお、美濃部は憲法学においてゲオルグ・イェリネックの影響を極めて強く受けたことは美濃部自身が認めるところであるが、美濃部の留学の名目が担当講座の比較法制史の研究であったので、イェリネックの講義を聞くことができなかったことを後年まで後悔した(ゲオルグ・イェリネック著・美濃部達吉訳『人権宣言論他三論』〈日本評論社、1946年〉はしがき)。

- ^ 比較法制史講座の担任は1911年(明治44年)までで、後は中田薫が受け持った。

- ^ 菊池大麓(箕作阮甫の孫)は東京帝大総長。

出典

- ^ 『官報』第3308号、明治27年7月10日、p.117

- ^ 『官報』第4208号、明治30年7月13日、p.184

- ^ a b 市原昌三郎「一橋と公法学--憲法学・行政法学 (一橋の学問<特集>)」『一橋論叢』第93巻第4号、日本評論社、1985年4月、473-485頁、doi:10.15057/12904、 ISSN 00182818、 NAID 110007639924。

- ^ 清宮四郎(樋口陽一 編・解説)『憲法と国家の理論』講談社学術文庫、2021年、383-384頁。

- ^ 『官報』第1606号、昭和7年5月11日、p.266

- ^ 『憲法談話』岩波文庫 高見勝利の解説にて

- ^ 東京書籍商組合編『出版年鑑 昭和11年版』東京書籍商組合、1936年3月、pp.14-15

- ^ 『官報』第2616号、昭和10年9月19日、p.467

- ^ 斬奸状を突きつけ拳銃乱射、重傷負わす『東京日日新聞』(昭和13年5月19日夕刊).『昭和ニュース事典第6巻 昭和12年-昭和13年』本編p700 毎日コミュニケーションズ刊 1994年

- ^ 岩波書店編集部 編『近代日本総合年表 第四版』岩波書店、2001年11月26日、346頁。 ISBN 4-00-022512-X。

- ^ 長尾龍一. “美濃部達吉(ミノベタツキチ)とは? 意味や使い方”. コトバンク. 日本大百科全書(ニッポニカ). 2025年6月1日閲覧。 “第二次世界大戦後は内閣の憲法問題調査会顧問、枢密顧問官として憲法問題に関与していたが、日本国憲法による「国体」の変更に批判的態度をとり、「オールド・リベラリストの限界」といわれた。”

- ^ 林尚之「日本国憲法と美濃部達吉の八月革命説」『人間社会学研究集録』第5巻、2010年3月25日、83–108頁、 ISSN 1880-683X。「家永三郎は、美濃部が憲法改正に消極的であったのは帝国憲法下の天皇制を護持する意図があったからとし、このような美濃部の態度を戦前のオールドリベラリストの思想的限界として否定的に 評価している。」

- ^ 清国留学生法政速成科

- ^ 同年11月、地方局に改称。

- ^ 中央大学百年史編集委員会専門委員会 『中央大学百年史』 通史編下巻、2003年、71頁

- ^ 『朝日新聞』 1948年5月25日

- ^ 「“朝シャン”とは朝のシャンパンのことなり」ダイヤモンドオンライン

- ^ 『官報』第6007号「叙任及辞令」1903年7月11日。

- ^ 『官報』第4016号「叙任及辞令」1926年1月16日。

- ^ 『官報』第2186号「叙任及辞令」1934年4月18日。

- ^ 『官報』第2858号・付録「辞令」1922年2月14日。

- ^ 『官報』第1815号「叙任及辞令」1933年1月20日。

参考文献

- JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A06051185600、枢密院文書・枢密院高等官履歴書・昭和二十二年五月二日廃庁ニ因リ退官(国立公文書館)

関連項目

- 箕作家

- 花まつり - 言葉の起源とされる、1901年にベルリンで催された「Blumen Fest(ブルーメンフェスト)」の発起人の一人[1]。

- 『憲法はまだか』(1996年のNHKドラマ、演:久米明)[2]

- 『日本独立』(2020年の映画、演:佐野史郎)[3]

外部リンク

- 貴族院第67回本会議第11号 帝国議会会議録検索システム

- 市政情報 > 高砂市のプロフィール > ゆかりの人物 > 美濃部達吉

- 美濃部達吉論文集. 第1巻 (日本憲法の基本主義)

- 憲法撮要 - 国立国会図書館デジタルコレクション

- ^ 江田智昭 (2018年4月8日). “8.「花まつり」の起源はドイツだった!? | 彼岸寺”. 2025年6月1日閲覧。

- ^ NHK. “久米明と「NHKドラマ」|番組|NHKアーカイブス”. 久米明と「NHKドラマ」|番組|NHKアーカイブス. 2024年9月21日閲覧。

- ^ “日本独立 : 作品情報”. 映画.com. 2024年12月18日閲覧。

美濃部達吉

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 07:19 UTC 版)

美濃部達吉は1927年(昭和2年)に発行した『逐条憲法精義』の中で、詔勅は決して神聖不可侵ではなく、詔勅を非難しても天皇への不敬にあたらず、詔勅への批評や論議は国民の自由であると主張した。すなわち帝国憲法第3条「天皇ハ神聖ニシテ侵スベカラズ」について次のように説いた。 憲法以前に於いては責任政治の原則が未だ認められず、天皇の御一身のみならず、天皇の詔勅をも神聖侵さざるべきものと為し、詔勅を非議論難する行為は総て天皇に対する不敬の行為であるとせられて居た。憲法は之に反して大臣責任の制度を定め、総て国務に関する詔勅に付いては国務大臣がその責に任ずるものとした為に、詔勅を非難することは即ち国務大臣の責任を論議する所以であつて毫も天皇に対する不敬を意味しないものとなつた。それが立憲政治の責任政治たる所以であつて、此の意味に於いて、天皇の詔勅は決して神聖不可侵の性質を有するものではない。『天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス』といふ規定は、専ら天皇の御一身にのみ関する規定であつて、詔勅に関する規定ではない。天皇の大権の行使に付き、詔勅に付き、批評し論議することは、立憲政治に於いては国民の当然の自由に属するものである。 この詔勅批判自由説は1935年(昭和10年)の天皇機関説事件で特に問題視された。 衆議院議員江藤源九郎は、美濃部の詔勅批判自由説と天皇機関説が天皇に対する不敬罪を構成するとして、美濃部を不敬罪で告発した。検事局の取り調べにおいて、美濃部は天皇に対する不敬行為を敢えてする意思をもたないため不敬罪を構成しないと主張した。 美濃部は取り調べにおいて、天皇機関説の誤りを認めなかったが、詔勅批判自由説については解説に不十分な点があったことを認めた。すなわち美濃部は、国務に関する詔勅を政治上のものと道徳上のものとに区別し、法律・勅令・条約はもちろん、道徳上の詔勅を含め、国務に関する詔勅は全て議論・非難できると主張した。美濃部によると法律・勅令・条約の本文と上諭は一体として詔勅を構成するのであって、一般国民は詔勅といえば教育勅語の類いを想起するかもかもしれないが、美濃部は法律・勅令・条約を詔勅の代表として『逐条憲法精義』第3条解説(上記引用)を記述した。美濃部はこれを記述した際に、主として法律・勅令・条約を念頭におき、その他の詔勅を考慮しなかった。美濃部はこの点に限り、解説が不十分であったことを認めた。 教育勅語については、美濃部はこれを国務に関する詔勅であると考えて『逐条憲法精義』第55条解説でもそう書いていたため、教育勅語も法律上だけでなく道徳上も批判してよいという趣旨に読まれる恐れがあることを認めた。明治天皇紀の編修官長であった三上参次から美濃部が聞いた話によると、教育勅語は批判されるのを避けるために故意に副署を省いたいうことであった。美濃部はこの話を聞いて考えを改め、教育勅語は明治天皇自身の教えということになるため道徳上でけでなく法律上も非難を加えることは許されないと考えるようになった。 昭和天皇は美濃部の学説を内々で擁護していたが、ただ美濃部の説の穏当でない点も指摘しており、その一つが詔勅批判自由説であった。司法大臣から昭和天皇への奏上の原稿には次のように書かれていた。詔勅批判自由説に関する『逐条憲法精義』の記述について、その行文が不用意・不正確にして、その叙説が妥当を欠き、その読者に対して国務に関するものであれば詔勅自体を批判するのは国民の当然の自由であるとの感を抱かせるおそれがある。これは出版法第26条の皇室の尊厳を冒涜する罪を構成すると認めることができる。ただし同書が出版されたときは罰則が規定されていなかったこと等から、美濃部の処分を起訴猶予処分にとどめた、と。

※この「美濃部達吉」の解説は、「詔勅」の解説の一部です。

「美濃部達吉」を含む「詔勅」の記事については、「詔勅」の概要を参照ください。

固有名詞の分類

- 美濃部達吉のページへのリンク