ほづみ‐やつか【穂積八束】

穂積八束 ほずみ やつか

愛媛生れ。憲法学者。父は宇和島藩士、兄は法学者の穂積陳重。明治16年(1883)東京大学を卒業、翌年ドイツに留学した。22年(1889)帰国後帝国大学法科大学教授に就任、30年(1897)から44年(1911)まで法科大学長。かたわら法制局参事官、枢密院書記官、貴族院勅撰議員、宮中顧問官等要職を歴任、教育界、官界に発言力を持った。君主絶対主義の立場に立ち、明治24年(1891)民法草案を批判して民法典論争を起し、天皇機関説にも反対した。法学博士。主著は『憲法大意』(1896)『憲法提要』(1910)。

| キーワード | 学者, 法律家 |

|---|

- 著作等(近代デジタルライブラリー収載)

-

- 議院法講義 第1,2. [1], [2] / 穂積八束著 穂積八束, 1889 <YDM31882>

- 国法学 / 穂積八束述 英吉利法律学校, 〔明22〕 (英吉利法律学校第3年級講義録) <YDM31551>

- 国法学 / 穂積八束述 東京法学院, 〔明23〕 (東京法学院23年度第3年級講義録) <YDM31552>

- 帝国憲法 / 穂積八束述 ; 窪田欽太郎編 東京法学院, 〔明24〕 (東京法学院24年度第1年級講義録) <YDM31724>

- 帝国憲法講義 / 穂積八束述 ; 荒井操編 東京法学院, 〔明24〕 (東京法学院23年度第3年級講義録) <YDM31750>

- 行政法各論 / 穂積八束述 ; 柳沢和一郎編 東京法学院, 〔明25〕 (東京法学院25年度第3年級講義録) <YDM32039>

- 帝国憲法 / 穂積八束述 ; 三羽金次郎編 東京法学院, 〔明25〕 (東京法学院第25年度第3年級講義録) <YDM31726>

- 法律及勅令ニ就テ / 穂積八束述 安井秀真, 明25.5 <YDM30044>

- 行政法. [1], [2], [3] / 穂積八束述 東京法学院, 〔明26〕 (東京法学院26・28年度3年級講義録) <YDM32023>

- 帝国憲法 / 穂積八束述 ; 窪田欽太郎編 東京法学院, 〔明26〕 (東京法学院26年度2年級講義録) <YDM31725>

- 法例 / 穂積八束述 ; 貝塚徳之助編 東京法学院, 〔明26〕 (東京法学院26年度1年級講義録) <YDM30161>

- 帝国憲法 / 穂積八束述 ; 貝塚徳之助編 東京法学院, 〔明27〕 (東京法学院27年度2年級講義録) <YDM31727>

- 帝国憲法 / 穂積八束述 ; 田中文蔵編 東京法学院, 〔明28〕 (東京法学院28年度第2年級講義録) <YDM31728>

- 行政法大意 / 穂積八束著 八尾書店, 明29.11 <YDM32062>

- 愛国心 / 穂積八束著 八尾新助, 明30.6 <YDM9053>

- 憲法大意 / 穂積八束著 . 3版 八尾書店, 1897 <YDM31504>

- 帝国憲法 / 穂積八束述 東京法学院, 〔明30〕 (東京法学院29年度第2年級講義録) <YDM31721>

- 行政法 / 穂積八束述 東京法学院, 〔明31〕 (東京法学院31年度3年級講義録) <YDM32024>

- 憲法 / 穂積八束述 中央大学, 〔明40〕 (中央大学法律科明治40年度第1学年講義録) <YDM31474>

- 憲法 / 穂積八束述 中央大学, 〔明41〕 (中央大学法律科明治41年度第1学年講義録) <YDM31475>

- 憲法 / 穂積八束述 中央大学, 〔明42〕 (中央大学42年講義録) <YDM31476>

- 愛国心 / 穂積八束著 . 3版 有斐閣, 明43.12 <YDM9054>

- 憲法提要. [1], [2] / 穂積八束著 有斐閣, 明43.12 <YDM31511>

- 皇族講話会に於ける帝国憲法講義. [1], [2] / 穂積八束著 協同会, 1912 <YDM31541>

- 国民道徳の要旨 / 穂積八束述 国定教科書共同販売所, 明45.6 <YDM9669>

(注:この情報は、国立国会図書館ホームページ内の「近代日本人の肖像」の内容を転載しております。掲載内容の複製については、国立国会図書館の許諾を得る必要があります。)

穂積八束

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/28 18:48 UTC 版)

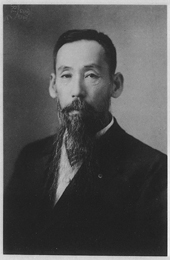

1912年8月撮影

|

|

| 人物情報 | |

|---|---|

| 生誕 | 1860年3月20日(安政7年2月28日) 伊予国宇和郡宇和島(現・愛媛県宇和島市) |

| 死没 | 1912年10月5日(52歳没) 神奈川県鎌倉郡鎌倉町(現・鎌倉市) |

| 国籍 |  日本 日本 |

| 出身校 | 東京大学法学部 |

| 学問 | |

| 研究分野 | 法学(憲法学) |

| 研究機関 | 東京帝国大学法科大学 |

| 学位 | 法学博士(日本・1891年) |

| 称号 | 東京帝国大学名誉教授(1912年) |

| 特筆すべき概念 | 天皇主権説 |

| 主要な作品 | 『国民教育 憲法大意』(1896年) 『憲法提要』(1910-1911年) |

| 影響を受けた人物 | パウル・ラーバント |

| 影響を与えた人物 | 上杉慎吉 |

| 学会 | 帝国学士院 国家学会 法学協会 |

|

穂積 八束

ほづみ やつか

|

|

|---|---|

| 出身校 | 東京大学文学部政治学科卒業 |

| 前職 | 東京帝国大学法科大学長 |

| 称号 | 従三位 勲一等瑞宝章 二等第二双竜宝星 |

| 配偶者 | 穂積さと 穂積まつ |

| 親族 | 兄・穂積陳重(枢密院議長) 甥・穂積重遠(貴族院議員) 甥・穂積真六郎(参議院議員) |

|

|

|

| 選挙区 | (勅選議員) |

| 在任期間 | 1899年7月18日[1] - 1912年10月5日 |

穂積 八束(ほづみ やつか、1860年3月20日〈安政7年2月28日〉 - 1912年〈大正元年〉10月5日)は、日本の法学者。東京帝国大学法科大学長。貴族院議員。法典調査会査定委員。

人物

伊予宇和島藩士の穂積家に生まれる。鈴木(穂積)重樹の三男。長兄の穂積重頴は第二十国立銀行頭取。東京帝国大学法学部教授、民法起草者の一人である穂積陳重は次兄。正三位勲一等。前妻は伊達宗城家令・西園寺公成の長女さと(早世)、後妻は浅野総一郎(初代)(浅野財閥創始者)の長女まつ。

民法典論争に際し発表した論文『民法出デテ忠孝亡ブ』で非常に有名だが、本文中に登場する文言ではなく、穂積陳重によると題名は江木衷の発案[2]。具体的な条文の検討に及ばない内容貧弱な小論文に過ぎず、したがって明治23年の旧民法にはほとんど欠点は無かったと主張[3]されることもあるが、ほかの延期論者は詳細な検討をしているため、八束はむしろ「延期派の中でも特異な立場[4]」とする主張や、同論文は印象的なキャッチコピーが後世に与えたインパクトが強かったに過ぎず、八束が延期派の代表として旧民法を延期に追い込んだというのは俗説だという主張[5][6]もある。

また従来は保守頑迷の典型のように扱われることが多かったが、前後に発表された論文からは彼なりの西洋文明摂取の姿勢が指摘される[7]。こと財産法論に関する限り、自由主義・個人主義の原則を認めた上で、経済的自由主義の行き過ぎを批判し、国家の介入による適切な修正を主張したことは正鵠を得ているとして再評価が進んでいる[8]。オーストリアの講壇社会主義者アントン・メンガーによるドイツ民法第一草案批判と類似しており、強い影響を受けた可能性が高い[9]。結果的に八束の主張は明治民法にほとんど受け入れられず[10]、特に明治31年公布の家族法に対しては八束をして「絶望[11]」したとまで言わしめている。

日本法律学校(現在の日本大学)の設立に参画したことでも知られる。美濃部達吉らが主張した天皇機関説に対し、天皇主権説を唱えた。日本の憲法学者としては初めて体系的学説を提示した[12]が、留学帰国直後から同僚の有賀長雄や、八束を招聘した帝大初代総長渡辺洪基らの猛批判を受け、以後学会の非主流派に追いやられた[13]。弟子に上杉慎吉など。

経歴

- 1860年(安政7年) - 伊予国宇和島(現在の愛媛県宇和島市)に宇和島藩士・鈴木(穂積)重樹の子として生まれる。

- 1883年(明治16年) - 東京大学文学部政治学科卒業。東京大学文学部政治学研究生。

- 1884年(明治17年) - 文部省留学生としてドイツへ留学(欧州制度沿革史及び公法学修業)[14]。ハイデルベルク大学入学。

- 1885年(明治18年) - ベルリン大学に転学し、一学期を過ごした後ハイデルベルク大学に戻る。

- 1886年(明治19年) - シュトラスブルク大学に転学。同大学教授、パウル・ラーバントに師事。

- 1889年(明治22年) - 2月帰国。帝国大学法科大学教授就任(憲法)。法制局参事官。日本法律学校(現在の日本大学)設立に参画。5月、法学士会意見書により(民)法典論争開始[15]。

- 1891年(明治24年) - 兼任枢密院書記官。法学博士。4月、民法典論争に参戦し「国家的民法」発表、8月『民法出デテ忠孝亡ブ』(『法学新報』第五号)発表[16]。

- 1892年(明治25年) - 深川セメント(のちの浅野セメント)社長浅野総一郎の娘まつと結婚

- 1897年(明治30年) - 東京帝国大学法科大学長就任。

- 1899年(明治32年) - 貴族院議員。

- 1906年(明治39年) - 帝国学士院会員。

- 1908年(明治41年) - 兼宮中顧問官。

- 1909年(明治44年) - 法科大学長を免ず。

- 1912年(大正元年) - 前年、罹患した肋膜炎のため8月に依願免本官。9月13日、病を押して明治天皇の大喪の礼に強行出席し病状を悪化させ、10月5日心臓麻痺により逝去(52歳)[17]。東京帝国大学名誉教授。勲一等瑞宝章。墓所は豊島区専修院。

栄典

- 位階

- 1891年(明治24年)12月21日 - 正七位[18]

- 1894年(明治27年)2月28日 - 従六位[19]

- 1896年(明治29年)3月31日 - 正六位

- 1898年(明治31年)

- 1904年(明治37年)2月10日 - 従四位[21]

- 1909年(明治42年)2月20日 - 正四位[22]

- 1912年(大正元年)10月5日 - 従三位[23]

- 勲章等

- 外国勲章佩用允許

系譜

| 鈴木重麿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 穂積重樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 穂積重頴 | 穂積陳重 | 穂積八束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||

| 穂積重威 | 穂積秀二郎 | 穂積義三郎 | 穂積隆四郎 | 千鶴子 | 万亀子 | 寿賀子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 穂積重憲 | 穂積英夫 | 穂積信夫 | 穂積忠夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

家族

- 本人:穂積八束

- 妻:まつ(浅野総一郎(初代)の長女)。

親族

- 父:穂積重樹 - 宇和島藩士

著作

- 『穂積八束博士論文集』 上杉慎吉編輯、上杉慎吉、1913年12月

- 『穂積八束集』 長尾龍一編、信山社出版〈日本憲法史叢書〉、2001年9月、ISBN 4797250488

- 単著書

- 『大日本帝国憲法講義』 法律研究会、1889年

- 『法律及勅令ニ就テ』 安井秀真、1892年5月

- 『国民教育 憲法大意』 八尾新助、1896年9月

- 『行政法大意』 八尾新助、1896年11月

- 『国民教育 愛国心』 八尾新助、1897年6月

- 『憲法提要』 有斐閣書房、1910年12月(上下2冊)

- 『修正増補 憲法提要』 有斐閣、1935年7月修正増補5版

- 『皇族講話会に於ける 帝国憲法講義』 協同会、1912年(2冊)

- 『国民道徳の要旨』 国定教科書共同販売所、1912年6月

- 『憲政大意』 上杉慎吉編纂、穂積八束博士遺稿憲政大意発行所、1917年3月

- 『憲政大意』 日本評論社、1935年7月

- 『国民道徳大意』 国民精神文化研究所、1937年10月

- 『皇室典範講義 皇室典範増補講義』 三浦裕史解説、信山社出版〈日本立法資料全集〉、2003年5月、ISBN 9784797247930

- 共著書

- 『国民道徳ニ関スル講演』 文部省編、文部省、1911年4月

- 『国民道徳ニ関スル講演』 文部省編、大空社〈日本教育史基本文献・史料叢書〉、1991年4月

- 『修身科講義録』 井上哲次郎、吉田熊次共述、東京府内務部学務課、1911年9月

- 『修身科講義録』 東京府内務部学務課編、大空社〈日本教育史基本文献・史料叢書〉、1991年4月

- 『穂積陳重八束進講録』 穂積重遠、穂積重威編、岩波書店、1929年11月

脚注

- ^ 『官報』第4814号、明治32年7月19日

- ^ 穂積陳重『法窓夜話』有斐閣、1916年、348頁

- ^ 池田眞朗『ボワソナード「日本近代法の父」の殉教』山川出版社、2022年、81頁

- ^ 伊藤孝夫『日本近代法史講義』理想社、2023年、249頁

- ^ 星野通『民法典論争史』日本評論社、1947年179-180頁

- ^ 村上一博・西村安博編『新版 史料で読む日本法史』法律文化社、2016年、321頁(村上)

- ^ 瀧井一博『明治国家を作ったひとびと』講談社、2013年、229頁

- ^ 井ヶ田良治「続民法典論争の法思想的構造」『思想』、1966年、93-95頁、藤田宙靖『行政法学の思考形式』木鐸社、1978年56-59頁、244頁、坂井大輔「穂積八束の「公法学」(1)」『一橋法学』12巻1号、一橋大学大学院法学研究科、2013年、244頁、内田貴『法学の誕生 近代日本にとって「法」とは何であったのか』筑摩書房、2018年、282頁

- ^ 福島正夫「日本資本主義の発達と私法」『法律時報』25巻、日本評論新社、1953年、882頁

- ^ 我妻榮『民法研究VII 親族・相続』有斐閣、1969年、178頁

- ^ 穂積重威『穂積八束博士論文集 訂補』有斐閣、1943年、401頁

- ^ 長谷川正安『日本憲法学の系譜』(勁草書房、1993年)107-108頁

- ^ 瀧井一博『渡邉洪基 衆智を集むるを第一とす』ミネルヴァ書房、2016年、256-258頁

- ^ 明治17年留学生のメンバーは森林太郎(鴎外)、片山国嘉、丹波敬三、長與稱吉、田中正平、宮崎道三郎、隈川宗雄、萩原三圭、穂積八束、飯盛挺造の10名。鴎外がこの10名を日東十客ノ歌を書いている(中井義幸著 『鴎外留学始末』 岩波書店、1999年7月、ISBN 4000223623、2-6頁)。

- ^ 富井政章著 『訂正増補 民法原論第一巻総論』 有斐閣、1922年8月第17版、67頁。「法典実施延期戦」(穂積陳重著 『法窓夜話』 有斐閣、1916年1月)。

- ^ 広中俊雄「帝国議会議事速記録の復刻について 民法施行一〇〇年の機会に」『法律時報』70巻9号、日本評論社、1998年、2頁

- ^ 長尾龍一「穂積八束」潮見利隆・利谷信義編『日本の法学者』112頁

- ^ 『官報』第2545号「叙任及辞令」1891年12月22日。

- ^ 『官報』第3199号「叙任及辞令」1894年3月1日。

- ^ 『官報』第4636号「叙任及辞令」1898年12月12日。

- ^ 『官報』第6181号「叙任及辞令」1904年2月12日。

- ^ 『官報』第7694号「叙任及辞令」1909年2月22日。

- ^ a b 『官報』第57号「叙任及辞令」1912年10月8日。

- ^ 『官報』第4949号「叙任及辞令」1899年12月28日。

- ^ 『官報』第6067号「叙任及辞令」1903年9月19日。

- ^ 『官報』第6148号「叙任及辞令」1903年12月28日。

- ^ 長尾(1974)、99頁。

参考文献

- 花房吉太郎, 山本源太 編『日本博士全伝』,法学博士 穂積八束君,博文館,1892. 国立国会図書館デジタルコレクション

- 「年譜」(前掲 『穂積八束博士論文集』)

- 長尾龍一 「穂積八束」(潮見俊隆、利谷信義編 『法学セミナー増刊 日本の法学者』 日本評論社、1974年6月)

- 潮見俊隆、利谷信義編 『日本の法学者』 日本評論社〈セミナー叢書〉、1975年6月

- 長尾龍一著 『日本憲法思想史』 講談社〈講談社学術文庫〉、1996年11月、ISBN 4061592564

関連文献

- 井田輝敏「穂積八束の思想構造 : 権力と体制の論理」『近代日本の思想構造 : 諭吉・八束・一輝』 木鐸社、1976年3月

- 上杉慎吉 「小引」(前掲 『憲政大意』)

- 坂井大輔「穂積八束の「公法学」(1)」『一橋法学』12巻1号、一橋大学大学院法学研究科、2013年

- 坂井大輔「穂積八束の「公法学」(2)」『一橋法学』12巻2号、2013年

- 坂井大輔「穂積八束とルドルフ・ゾーム」『一橋法学』15巻1号、2016年

- 高橋作衛 「穂積八束先生伝」(前掲 『穂積八束博士論文集』)

- 長尾龍一 「八束の髄から明治史覗く」(前掲 『穂積八束集』)

- 中村雄二郎 「日本の思想家この百年 9 穂積八束 : 伝統主義の憲法学者」(『朝日ジャーナル』Vol.4 No.18、朝日新聞社、1962年5月)

- 「穂積八束 : 伝統主義の憲法学者」(朝日ジャーナル編集部編 『日本の思想家 1』 朝日新聞社、1962年9月 / 朝日ジャーナル編集部編 『新版 日本の思想家 上』 朝日新聞社〈朝日選書〉、1975年8月)

- 「穂積八束小論」(中村雄二郎著 『近代日本における制度と思想』 未來社、1967年8月 / 1999年5月新装版、ISBN 4624011481)

- 七戸克彦「現行民法典を創った人びと(15)査定委員9・10 : 江木衷・穂積八束、外伝11 : 兄弟」『法学セミナー』第55巻第7号、日本評論社、2010年7月、56-58頁、ISSN 04393295、 NAID 120002646784。

- 山田三良 「前評議員長法学博士穂積八束先生の薨去」(『法学協会雑誌』第30巻第11号、1912年11月)

- R.H.マイニア著、佐藤幸治ほか訳 『西洋法思想の継受 : 穂積八束の思想史的考察』 東京大学出版会、1971年12月

外部リンク

- 帝国議会会議録検索システム - 国立国会図書館

- 近代日本人の肖像 穂積八束 - 国立国会図書館

| 学職 | ||

|---|---|---|

| 先代 梅謙次郎 |

東京帝国大学法科大学長 東京帝国大学法科大学長1897年 - 1911年 |

次代 土方寧 |

| 先代 梅謙次郎 |

法学協会評議員長 1897年 - 1912年 |

次代 土方寧 |

穂積八束と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 穂積八束のページへのリンク