木

「木」とは、植物のうち一種のことを意味する表現。

「木」の基本的な意味

木とは、植物の種類のことであり、多年生の維束管植物のうちシダ植物・種子植物が茎の部分が硬く木質化したものを示す漢字である。樹・樹木・木本(もくほん)とも呼ばれる。立ち木のことを示す他、建物や家具などの材料として使えるよう加工したものを示す場合にもこの漢字が用いられる。木と草の違いは形成層の有無とされる。樹皮の内側に形成層を持ち、この部分の細胞を年々蓄積してほぼ無限に肥大成長で幹を太くし、上方に伸長成長して高く育っていくのが木である。この蓄積された細胞が作る層が年輪となる。樹木と呼べる状態になるのはシダ植物、種子植物のみであり、現在はそのほとんどが種子植物である。

ただし、草に区分されるイチゴと木に区分されるサクラ・リンゴ・ナシが同じバラ科であることからもわかるように、植物学上では本質的な違いはないともされており、厳密な区分はされていない。

また、陰陽五行説においては第一位としてこの漢字が使用され、その際には方位としては「東」、季節としては「春」などを配される。

「木」の発音・読み方

「木」は音読みでは「モク」「ボク」、訓読みでは「き」「こ」と読む。難読としては木通(あけび)・馬酔木(あせび)・木瓜(ぼけ)・木賊(とくさ)・木天蓼(またたび)・木乃伊(みいら)・木菟(みみずく)・木綿(もめん)・白膠木(ぬるで)・木菟(ずく)・木槿(むくげ)などがある。

「木」の語源・由来

以下のように諸説あるが、いずれも詳細は不明である。・スサノオノミコトがヤマタノオロチを対峙した後に自身の「毛」を抜き地に散らすことでスギなどの「木」を作ったとされる神話が存在することから、「毛」が転じたとする説。

・「イキ(生)」のうち上の音が脱落したとする説。

・「毛」と同じく「生えるもの」を指す「キ・ク(生)」を語源とするという説。

・草と対比した際により強くキッと突っ立っているように見えることを原義とするという説。

「木」の使い方・例文

読み別の使い方「モク」:木製・木曜日・木星・木工・材木・木造建築・木馬

「ボク」:大木・御神木・用木・幼木・朴訥・老木・倒木・低木・流木

「き」:木の幹・木を植える・立ち木・枯れ木・並木・草木・雑木林・植木

「こ」:木陰・木漏れ日・木の葉・木立

例文

・あちらの道には木が多く並んでいる。

・昨日の台風であそこの木が倒れてしまった。

・あちらにあるサクラの木は広葉樹で、このスギの木は針葉樹だ。

・イチョウの木は針葉樹であるが、その木の葉は尖っていない。

・木陰で涼んでいると、向こうから人がやってきた。

・今年の秋は木の実の生りがいい。

・木製のベンチに腰掛ける。

・木登りする子供を見守る。

・紅葉の木が今年も綺麗に色づいている。

・木漏れ日が心地いい。

・五重塔は木造建築とは思えないほど立派な建物だ。

・百日紅の木の幹はツルツルとしていてとても上りにくそうだ。

・この島にある木はどれも樹齢1000年を超えているらしい。

・御神木のすぐそばから温泉が噴き出した。

・ずらりと並んだ桜並木は千本桜とも呼ばれ、春の風物詩となっている。

・枯れ木も山の賑わい

・庭の木の枝が方々に伸びているので植木屋さんに連絡をした。

・夕暮れに木の葉と木の枝がシルエットだけになって浮かび上がっている影絵が人気を博している。

・毎日水をやっている幼木がどんな気に成長するのか楽しみだ。

・小さいころから庭にある木はもう老木で、もう花をつけることがない。

・鬱蒼とした雑木林の中で一本のリンゴの木を見つけた。

・木曜日に拾った流木で木工作品を作ろうと思う。

「木」の英訳

「木」の英訳は、生きている立ち木のことを示す場合は「tree」、切り倒された後の用材としてのものを示す場合は「wood」と訳される。き【木/▽樹】

読み方:き

1 地上部の茎が木質化している植物。樹木(じゅもく)。「—を植える」「—の枝」

2 建物・器具などの材料として使えるようにした用材。木材。「—の机」

3 (「柝」とも書く)歌舞伎・人形浄瑠璃・相撲などで用いる拍子木。開幕・閉幕などの合図に用いる。

[下接語] 青木・荒木・植木・埋め木・末(うら)木・老い木・冠(かぶ)木・唐(から)木・枯れ木・草木・朽ち木・頸(くび)木・黒木・挿し木・下木・白(しら)木・雑木・立ち木・垂(たる)木・乳切(ちぎ)り木・接ぎ木・積み木・取り木・生(なま)木・並木・生(な)り木・庭木・鉢の木・幅木・肘(ひじ)木・冬木・古木・曲げ木・丸木・瑞(みず)木・本(もと)木・割り木(ぎ)赤木・網代(あじろ)木・浮き木・受け木・腕木・埋もれ木・枝木・雄(お)木・押さえ木・親木・笠(かさ)木・形(かた)木・堅木・鰹(かつお)木・雁(がん)木・木木・経(きょう)木・差し木・算木・軸木・締め木・正真木・心(しん)木・滑り木・炭木・隅木・擂粉(すりこ)木・添え木・杣(そま)木・台木・千(ち)木・付け木・爪(つま)木・釣り木・常磐(ときわ)木・年木・止まり木・止め木・苗木・流れ木・新(にゅう)木・鼻木・版木・板(ばん)木・拍子木・榾(ほた)木・枕(まくら)木・股(また)木・棟(むな)木・雌(め)木・横木・寄せ木・連木・若木

け【▽木】

こ【木】

ぼく【木】

読み方:ぼく

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) 〈ボク〉

〈ボク〉

1 き。立ち木。「木石/花木・灌木(かんぼく)・巨木・古木・枯木・香木・高木・雑木(ざつぼく・ぞうぼく)・神木・大木・低木・倒木・伐木・腐木・流木・霊木・老木」

2 木材。「木剣・木刀/坑木・土木・銘木・用木・肋木(ろくぼく)」

![[二]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02532.gif) 〈モク〉き。「木工・木材・木質・木製・木造・木馬・木皮/材木・撞木(しゅもく)・樹木・草木」

〈モク〉き。「木工・木材・木質・木製・木造・木馬・木皮/材木・撞木(しゅもく)・樹木・草木」

![[三]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02533.gif) 〈き(ぎ)〉「木戸・木場/植木・草木・雑木(ぞうき)・台木・苗木・生木・並木・版木」

〈き(ぎ)〉「木戸・木場/植木・草木・雑木(ぞうき)・台木・苗木・生木・並木・版木」

[名のり]しげ

[難読]木通(あけび)・馬酔木(あしび・あせび)・卯木(うつぎ)・空木(うつぎ)・木耳(きくらげ)・木豇豆(きささげ)・木霊(こだま)・木末(こぬれ)・木椎(さいづち)・木偶(でく)・木賊(とくさ)・接骨木(にわとこ)・白膠木(ぬるで)・合歓木(ねむのき)・木瓜(ぼけ)・木履(ぼっくり)・木天蓼(またたび)・木乃伊(ミイラ)・木菟(みみずく)・木菟(ずく)・木槿(むくげ)・木綿(もめん)・木綿(ゆう)・寄生木(やどりぎ)

ぼく【木】

もく【木】

読み方:もく

⇒ぼく

もく【木】

木

【英】:tree

概要

閉路を含まない連結なグラフを木という. 連結なグラフ  に対して,

に対して,  の部分グラフであって点集合

の部分グラフであって点集合  をもつ木を, グラフ

をもつ木を, グラフ  を張る木(spanning tree)といったり, グラフ

を張る木(spanning tree)といったり, グラフ  の全域木, 極大木, 全張木あるいは, 単にグラフ

の全域木, 極大木, 全張木あるいは, 単にグラフ  の木などという. 根と呼ばれる1点が指定された木を根付き木(rooted tree)という. さらに, 根付き木は, (有向グラフとして)枝の向きに沿って根からすべての点に行くことができるとき, 有向木(directed tree)と呼ばれる.

の木などという. 根と呼ばれる1点が指定された木を根付き木(rooted tree)という. さらに, 根付き木は, (有向グラフとして)枝の向きに沿って根からすべての点に行くことができるとき, 有向木(directed tree)と呼ばれる.

詳説

平面上 (空間内) の幾何的な問題を解く際に対象領域を分割しながら部分領域に対応する木のノードを考えて分割の階層構造を木 (構造のデータ構造) を用いて表現する. 分割のしかたにより様々な木が得られそれぞれ特別な名前がつけられている. 計算幾何の代表的な問題である点位置決定 (point location) 問題(与えられた平面上のn点からなる直線分の平面グラフ に対して, 質問点

に対して, 質問点 が与えられたとき,

が与えられたとき,  を含む面 (領域) を求める問題) および領域探索 (range search) 問題(与えられた平面上の

を含む面 (領域) を求める問題) および領域探索 (range search) 問題(与えられた平面上の 点の集合

点の集合 に対して, 質問多角形

に対して, 質問多角形 が与えられたとき,

が与えられたとき,  に含まれる

に含まれる の点を列挙する問題)を例にとり説明する.

の点を列挙する問題)を例にとり説明する.

これらの問題は, いずれも, 与えられた対象物の集合 (以下台集合と呼ぶ)に対して, 質問

(以下台集合と呼ぶ)に対して, 質問 が与えられたとき,

が与えられたとき,  とある種の条件をみたす

とある種の条件をみたす の要素を列挙する問題であり, その意味で探索問題と呼ばれている. 同一の台集合

の要素を列挙する問題であり, その意味で探索問題と呼ばれている. 同一の台集合 に対して, 質問(問い合わせ)が繰り返し行われることも多いので, 台集合に前処理を施して質問に高速に応答できるように工夫する. すなわち, 質問に高速に応答できるように

に対して, 質問(問い合わせ)が繰り返し行われることも多いので, 台集合に前処理を施して質問に高速に応答できるように工夫する. すなわち, 質問に高速に応答できるように を計算機内で違った形(データ構造)で表現する. 実際のデータベースでもこのような工夫がなされている.

を計算機内で違った形(データ構造)で表現する. 実際のデータベースでもこのような工夫がなされている.

このような状況下では,  を表現するデータ構造

を表現するデータ構造 のための記憶領域,

のための記憶領域,  を構成するための手間(および作業領域), および質問に応答している時間 (探索時間) の

を構成するための手間(および作業領域), および質問に応答している時間 (探索時間) の つの基準に基づいて性能を総合的に評価しなければならない.

つの基準に基づいて性能を総合的に評価しなければならない.

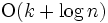

点位置決定問題に対応する1次元の問題は, 一直線上に与えられた 個の点の集合

個の点の集合 で分割された区間の集合

で分割された区間の集合 に対して質問点

に対して質問点 が与えられたとき

が与えられたとき を含む

を含む の区間を求める問題となる. これは,

の区間を求める問題となる. これは,  および

および を平衡探索木

を平衡探索木 で表現しておけば,

で表現しておけば,  の手間で応答できる.

の手間で応答できる.  を構成するための手間および記憶領域はいずれも

を構成するための手間および記憶領域はいずれも である. さらに点集合に新しい点が付加されたり古い点が除去されたりして台集合

である. さらに点集合に新しい点が付加されたり古い点が除去されたりして台集合 と

と が変化するのが普通である. このときにはそれに応じて

が変化するのが普通である. このときにはそれに応じて も更新しなければならないが, この更新操作をダイナマイゼーション (dynamization) という. 1回の更新に要する手間が

も更新しなければならないが, この更新操作をダイナマイゼーション (dynamization) という. 1回の更新に要する手間が のダイナマイゼーション技術が多数知られている.

のダイナマイゼーション技術が多数知られている.

領域探索問題に対応する1次元の問題は, 一直線上に与えられた 個の点の集合

個の点の集合 に対して質問区間

に対して質問区間 が与えられたとき

が与えられたとき に含まれる

に含まれる の点をすべて列挙する問題となる. これも

の点をすべて列挙する問題となる. これも を平衡探索木

を平衡探索木 で表現しておけば,

で表現しておけば,  の手間で応答できる. ここで

の手間で応答できる. ここで は列挙される点の個数である. 更新の手間も

は列挙される点の個数である. 更新の手間も である.

である.

次元の点位置決定問題や領域探索問題は1次元のこのような探索問題(の系列)に帰着して解かれている. たとえば, 点位置決定問題に対して有名な手法であるスラブ法 (slab method) では, グラフの頂点を通る (

次元の点位置決定問題や領域探索問題は1次元のこのような探索問題(の系列)に帰着して解かれている. たとえば, 点位置決定問題に対して有名な手法であるスラブ法 (slab method) では, グラフの頂点を通る ( 軸に) 垂直な直線を引いて平面を垂直な帯に分割する. この垂直な帯がスラブ (slab) と呼ばれる. 一つのスラブ内では, 横切るグラフの線分は上下関係で一列に並べることができるのでそれを平衡探索木で表現しておく. すると, 点位置決定問題は, 質問点

軸に) 垂直な直線を引いて平面を垂直な帯に分割する. この垂直な帯がスラブ (slab) と呼ばれる. 一つのスラブ内では, 横切るグラフの線分は上下関係で一列に並べることができるのでそれを平衡探索木で表現しておく. すると, 点位置決定問題は, 質問点 に対して,

に対して,  を含むスラブを二分探索で見つける. 次にそのスラブ内で平衡探索木を利用して

を含むスラブを二分探索で見つける. 次にそのスラブ内で平衡探索木を利用して のすぐ上にある線分を求め, その線分を境界にもつ下の面を

のすぐ上にある線分を求め, その線分を境界にもつ下の面を を含む領域として求めればよい. これは2次元の問題を

を含む領域として求めればよい. これは2次元の問題を 個のスラブでの問題(1次元の問題)に帰着していると見なせる. 応答の手間は

個のスラブでの問題(1次元の問題)に帰着していると見なせる. 応答の手間は となるが, 必要とするデータ構造を構築するための手間と記憶領域は

となるが, 必要とするデータ構造を構築するための手間と記憶領域は となる. これに対して, サーナクとタージャン (Sarnak-Tarjan) の残存化スラブ法 [2] では,

となる. これに対して, サーナクとタージャン (Sarnak-Tarjan) の残存化スラブ法 [2] では,  座標の値を時刻と考えて, 連続する2つのスラブの構造の変化が定数であることに注目して, 過去に遡っても探索が可能になるようにデータ構造に工夫をしている. これは点位置決定問題に対して, 理論的に最適なアルゴリズム (前処理時間

座標の値を時刻と考えて, 連続する2つのスラブの構造の変化が定数であることに注目して, 過去に遡っても探索が可能になるようにデータ構造に工夫をしている. これは点位置決定問題に対して, 理論的に最適なアルゴリズム (前処理時間 , 記憶領域

, 記憶領域 , 応答時間

, 応答時間 ) の一つである.

) の一つである.

領域探索に対しては多角形は軸に平行な辺からなる長方形の場合が多く, そのときにはk-d木 ( -

- tree), 四分木 (quadtree), 領域木 (range tree) などのデータ構造が有効である.

tree), 四分木 (quadtree), 領域木 (range tree) などのデータ構造が有効である.

領域木は平面上の点集合の領域を 座標の中央値に基づいて二分割を繰り返してできる分割に対応する二分木で, 各ノードには対応する対象領域内にある点をすべて記憶しておく. すなわち区間木 (interval tree) の各ノードに対応する

座標の中央値に基づいて二分割を繰り返してできる分割に対応する二分木で, 各ノードには対応する対象領域内にある点をすべて記憶しておく. すなわち区間木 (interval tree) の各ノードに対応する 区間に入る点を平衡探索木などで記憶しているものである. すると

区間に入る点を平衡探索木などで記憶しているものである. すると 軸に平行な質問長方形

軸に平行な質問長方形 が与えられたとき,

が与えられたとき,  の

の 区間が区間木の分割に対応して互いに共通部分をもたない区間の和集合として表現されるが, そのような区間に対応するノードで一次元の領域探索をすることで

区間が区間木の分割に対応して互いに共通部分をもたない区間の和集合として表現されるが, そのような区間に対応するノードで一次元の領域探索をすることで に含まれるSの点を効率的に列挙できる.

に含まれるSの点を効率的に列挙できる.

-

- 木は

木は 次元の空間の領域分割を表現するデータ構造の一つであり, 2次元の場合では, 根に全体領域が対応し, その左右の子には

次元の空間の領域分割を表現するデータ構造の一つであり, 2次元の場合では, 根に全体領域が対応し, その左右の子には 座標に注目して左右に二等分された点集合の領域が対応する. 次に分割された左(右)点集合領域を

座標に注目して左右に二等分された点集合の領域が対応する. 次に分割された左(右)点集合領域を 座標に基づいて上下に二等分しそれぞれ左(右)の子の左右の子に対応させる. 以下交互に繰り返して対応する領域に点が1個になったら分割を終了する. この分割法を表現したものが2-

座標に基づいて上下に二等分しそれぞれ左(右)の子の左右の子に対応させる. 以下交互に繰り返して対応する領域に点が1個になったら分割を終了する. この分割法を表現したものが2- 木である.

木である.  次元のときは,

次元のときは,  座標,

座標,  座標,

座標,  ,

,  座標といってまた,

座標といってまた,  座標に戻り循環しながら分割していったものを表現する. これに対して, 四分木は

座標に戻り循環しながら分割していったものを表現する. これに対して, 四分木は 次元平面の領域分割を表現するデータ構造で, 根に全体領域が対応し, 根の

次元平面の領域分割を表現するデータ構造で, 根に全体領域が対応し, 根の つの子には

つの子には 座標の中央値および

座標の中央値および 座標の中央値を通る水平線および垂直線をひいて四分割された部分領域が対応する. さらにそれぞれの子

座標の中央値を通る水平線および垂直線をひいて四分割された部分領域が対応する. さらにそれぞれの子 に対応する部分領域を同様に水平線および垂直線で四等分して

に対応する部分領域を同様に水平線および垂直線で四等分して の4つの子に対応させる. このようにして得られる分割を表現するデータ構造が四分木である. 分割された領域に対象物がなくなると分割を停止する.

の4つの子に対応させる. このようにして得られる分割を表現するデータ構造が四分木である. 分割された領域に対象物がなくなると分割を停止する.

-

- 木も四分木も探索は同様で,

木も四分木も探索は同様で,  軸に平行な質問長方形

軸に平行な質問長方形 が与えられたとき,

が与えられたとき,  と共通部分をもつ領域に対応するノードで1次元の領域探索をすることで

と共通部分をもつ領域に対応するノードで1次元の領域探索をすることで に含まれる

に含まれる の点を効率的に列挙できる.

の点を効率的に列挙できる.

八分木 (octree)は3次元空間の点の集合の分割を表現するデータ構造で, 3次元の領域探索などに用いら, 2次元平面における四分木に対応する. 計算幾何の様々な探索問題に対するアルゴリズムとその詳細については文献 [1] を参照のこと.

[1] 伊理正夫監修, 腰塚武志編集, 『計算幾何学と地理情報処理(第2版)』, 共立出版, 1993.

[2] N. Sarnak and R.E. Tarjan, "Planar Point Location Using Persistent-Search Trees," Communications of the ACM, 29 (1986), 669-679.

木

木

木

木

木

木

木

木

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/01/26 09:18 UTC 版)

木(き)とは、

「き」「木」や「樹」というのは古代から用いられてきた呼称・概念である。

現代では、「木」は高木と低木の総称である[2]とも、木は大きさによって高木(喬木 きょうぼく)と低木(灌木 かんぼく)に区別する[1]とも考えられている。「木・樹」と言って、たちき(立木)を指していることもある[2]。また「木・樹」と言って、特に高木を指す場合もある。

現代の植物学では(素朴な言葉として用いられている「木」という語を避け、学術的な用語を用いる場合)「木本植物」という用語で呼んでおり[1]、これは「草(草本植物)」と対比する語である[1]。

高さは、高いものではたとえばオーストラリア大陸のユーカリの一種、北米大陸のセコイアデンドロン(セコイアオスギ)のように130mほどに達するものがあり、小さいものではフッキソウやヤブコウジのような例がある[1]。

高木が集まってできた植物社会が森林であり、地球の陸地のほぼ半分は森林で占められているものの、近年は伐採(森林破壊)が進行中である[1]。樹木が高い密度で集まっているものを密林、まばらに生育しているものを疎林と呼ぶ。森林による植生は地球の自然環境を支えているうえ、後述するように人類は木を燃料(薪)や建築材料(木材・材木)、食料採取、落ち葉の堆肥利用、観賞(庭園・公園や盆栽)、さらに防風林、防砂林、防潮林などとして現代に至るまで利用してきた。自然の植生に頼るだけでなく、植樹・植林により有用な樹種を維持・拡大し、育った後に伐採・加工する林業も営んできた。

樹木の生育できる気候において自然状態でまったく樹木が生育しないということは珍しく、何らかの形で樹木は生育している。気候が限界を超えて寒冷な地域(南極大陸など)や乾燥した地域(オアシスを除く砂漠など)、森林限界よりさらに標高が高く単体の木も見られなくなる高山など、樹木は生育できない土地も多い。

ケッペンの気候区分においては乾燥しすぎて樹木が生育しない地帯を乾燥帯、寒冷すぎて樹木が生育しない地帯を寒帯と呼び、樹木の生育する3気候(熱帯、温帯、冷帯)と区別する。ただし、これはあくまでも降雨量と気温による区分であり、乾燥帯においては外来河川やオアシスなど、降雨によらず水分を得ることのできる地点においては樹木は生育している。また、まれに樹木が発芽し十分に発育して地下の水脈に根を到達させたのちに周囲の気候が乾燥した場合、本来全く樹木が生育できる条件がないのもかかわらず樹木が存在することとなる。こうした例で最も著名なものの一つに、アフリカのテネレ砂漠に存在したテネレの木がある。この木は地球上で最も孤立したところに立っていた木として知られ、最も近い別の木から少なくとも200㎞は離れたところに立っていた。

木は古来、人間の生活・文化と密接な関係があり、洋の東西を問わず祭祀に何らかのかかわりを持っている[1]。

学術的な定義を巡って

大多数の専門家が同意するような明瞭な植物学的な定義は提唱されていない。

たとえば『岩波生物学事典』第四版(1403頁)に載る【木本】の項では「茎および根において肥大成長により多量の木部を形成し、その細胞壁の多くが木化して強固になっている植物。草本と対する」としている。ただし、この定義に厳密に従えば木かどうか迷うパパイヤなどはもちろん、ナス、キクなど一般には「草」として扱われる多くの植物が木になってしまう。しかも、これらも種に固有の性質ではない。ナス科、キク科、マメ科、アブラナ科などには、通常は草として生育しているが、条件がそろえば枯れることなく連続的に生長し、軸を肥大・木化させる種もたくさんある。例えば、ナスやトウガラシは温帯では草であるが、熱帯・亜熱帯では明瞭に灌木に分類される性質を示す。

一般的には顕花植物の双子葉植物で木本化するものは樹皮の裏側にある形成層のみが生きており、それの成長に基づき二次成長し肥大するのが木本とされる[3] が、単子葉植物の場合は、成長組織が幹内に拡散しているので、二次成長があっても、樹皮の裏側だけが成長している訳ではない。例えば、ドラセナの一種のリュウケツジュなどは推定3000年の古木があるが、単子葉植物なので、四季の有る場所で育てても年輪は出来ない。また、双子葉植物のバオバブは気温が常に暖かい場所に自生するが、雨季と乾季の成長差で年輪が出来る報告がある。

一方で明瞭な茎の肥大が認められないモウソウチク、ココヤシなどは、その地上部は強固かつ10mを超える「高木」になるが、木には分類されない。葉が合わさってできた偽茎が幹の代りになり、丈が高くなるバナナや、根が茎を補強することにより高くなるヘゴなども10メートル近くの「大木」になり、成長に従って「幹」が太くなるが、これらは木には分類されない。造園界や樹木学では「特種樹」として扱われている。

他によくされる議論としては以下のようなものがある。年輪ができる植物を木(木本類)、できない植物を草(草本類)と定義する。ところが、「パパイアの木」には年輪ができないので、「草」に分類される。ただし、年輪は、季節による寒暖の変化や、乾燥・湿潤の変化により組織の生長スピードが変化した結果生じるから、明らかに木であっても、連続的に生長する条件(熱帯雨林のように、1年を通じて寒暖などが変化しない環境で生長した場合など)では、年輪はできないか、非常に不明瞭なものとなる[4]。

さらに別の見解として、木とは非常に厚くなった細胞質を持つ死んだ細胞により生体が支持されている植物である、とするものがある。細胞が非常に厚い細胞壁を発達させ、死んで生体の支持に使われるようになることを木化、あるいは木質化という。具体的にいうと、いわゆる木材は、主として道管から成り立っているが、この道管は細胞壁が厚くなって、最後には細胞そのものは死んで、残った細胞壁がパイプの形で水をくみ上げる仕事を続けるものである。そのような部分をもつ植物が樹木だ、という判断である。上述の竹やココヤシなどは、これによれば木と見なされる。

しかし、現実にはほとんどの維管束植物で道管や仮導管の細胞壁は二次壁により肥大するため(つまり程度もの)、なにをもって「非常に厚い細胞壁」とするかは完全に恣意となり、厳密に適用すればほぼ全てが木に分類されてしまう。

上田弘一郎(京都大学名誉教授、「世界の竹博士」)は「竹は木のようで木でなく、草のようで草でなく、竹は竹だ!」と力説していた[5]。つまり、この発言も示すように専門家でも維管束植物を木か草に2分類するような定義は策定・同意しかねるものである。

進化的意味

木は陸上植物のみに見られる植物の形である。水中の植物のうち、海藻に分類されるコンブのように大きくなるものはあるが、それらは柔軟で細長い構造をしており、幹のような構造を持たない。これは、水中では体を支える必要がないこと、逆に陸上ではそれを支える仕組みなしには生存できないことによる。陸上生活を行うために、植物は空気中で広げられる葉や、それを支える茎、それに体を固定し保持し、水を吸い上げる根を発達させた。そのことで体を空中に突き出すことができるようになったことが、今度は他者より高い位置に出てその上に葉を広げる競争を生み出したのであろう。そしてこれを大規模に行うための適応が、木質化や肥大成長であり、それを支える根もさらに発達し、そのような構造を獲得することで植物は地上でもっとも背の高い生物となり得た。また、胞子による繁殖から種子の形成に至る生殖方法の進化は、自由な水に依存しない生殖を確保する方向の進化といわれるが、同時にそのような構造が地表をはるかに離れた枝先に形成されるようになったことの影響も考えられる。

生態学的意味

樹木は、それが可能な条件下では、ほとんどの陸上環境において、その地で最も大きくなる植物である。樹木が生育すれば、それによって地面は覆われ、その下はそれがない場合とははるかに異なった環境となる。これによって形成される相観、あるいはそこに見られる生物群集を森林という。したがって、樹木の生育は、ある面でその地域の生物環境の重要な特徴を形成する。気候や生態系をそこに成立する森林の型で分けるのはそのためである。

また、樹木は、その体を支持するために太くて固い幹を持つ。この部分はその群集、あるいは生態系における生物量の大きな部分を占める。つまり、木は生産物を多量に蓄え、保持するという点で、極めて特異な生産者である。その資源の大部分はセルロースとリグニンという、いずれも分解の困難な物質であり、しかも頑丈で緻密な構造を作るため、これをこなせる生物は少ない。菌糸をのばし、その表面で消化吸収を行なうという生活の型をもつ菌類は、この資源を利用して進化してきたという面がある。それを含めて、この資源を巡っては、分解者と呼ばれるような、独特の生物の関わりが見られる。そこに生息する動物にも、シロアリやキクイムシなど、菌類や原生生物との共生関係を持つものがある。

他方、太くて高く伸びる茎や、細かく分かれた枝葉は、他の生物にとっては複雑で多様な構造を提供するものであり、生物多様性の維持に大きな意味をもつ。また、森林において、生産層は樹木の上部に集中する。しかし、それらは地上から離れて存在する幹から伸びたものである。したがって、ここを生息の場とする場合、場所を変えようとすれば、飛ばない限りは、一旦地上におりなければならない。これは大変なエネルギーロスである。動物の飛行や滑空の能力の発達は、ここにかかわる場合も多いと考えられる。

分類学的意味

樹木になる植物は、シダ植物と種子植物のみである。コケ植物には樹木はない。

シダ植物には、古生代にはリンボクなど多数の樹木が存在したが、それらの子孫はごく小型の草本として生活している。現在のシダ類で大型になるのは、ヘゴなど、いわゆる木生シダである。ただし、その茎は肥大成長を行うことがなく[6]、下部は表面を覆う根に支えられている。

裸子植物の祖先とされるシダ種子植物も大型で、裸子植物のほとんどが木本である。中生代の地上を覆ったのは、裸子植物の森林であった。それ以降は、その後に出現した被子植物に多くの場所で取って代わられ、裸子植物は寒冷地などにその勢力の多くを保持している。

子植物は木本のものも草本のものもあるが、どうやら草本の性質は木本から二次的に出現したと考えられている。特に双子葉植物に木本のものが多い。非常に多くの群があるが、森林の形成から見ると、ブナ科植物が重要である。

単子葉植物は大部分が草本である。樹木的外見を持つものはあるが、多くは普通の意味での木本はなく、いずれも特殊な構造をしている。バナナは茎ではなく偽茎で、葉鞘が重なり合ったものである。イネ科のタケは草本のままであるが、木質化が強く、木本・草どちらとも取れる[7]。ヤシ科、タコノキ科などはより木本であるが、二次成長のための構造がないため、茎は太っていかない。センネンボクなどは特殊な維管束形成層を発達させ、肥大成長をするため、木本といっていい。

種類

樹木はその性質によって様々に分類される。葉の形状によっても、樹木は葉の細い針葉樹と葉の広い大きく広葉樹とに大きく二分される[8]。広葉樹は温暖な熱帯から温帯にかけて広がり、夏緑樹林、硬葉樹林、照葉樹林などの樹林を形成する。針葉樹は寒冷な地域に適応した樹種であり、温帯北部から冷帯にかけて広大な針葉樹林を形成する。

落葉の有無については、葉を一年中つけている常緑樹と、季節により葉を全て落とす落葉樹とに大別される。落葉樹は一年ごとに全て葉を落とすが、常緑樹の葉も生えかわらないわけではなく、おおよそ3年から5年で古い葉を落とす[9]。常緑樹はさらに、広い葉を持つ常緑広葉樹(ツバキ、タブノキ、クスノキなど。常緑広葉樹林を造る)と、細い葉を持つ常緑針葉樹(耐寒性があり温帯北部から冷帯に分布する。モミ、トウヒなど)に分かれる。落葉樹も同様に、温帯に分布する落葉広葉樹(ブナ、ミズナラなど)と冷帯北部に分布する落葉針葉樹(カラマツ、メタセコイアなど)に大別される。

樹木の常緑と落葉は、その地域の気候条件によって左右される。植物の生育に特に不利な期間がない場合、葉を落とす必要がないため常緑となる。熱帯雨林が常緑樹によって構成されるのはこのためである[10]。温帯のうちでもそれほど強い乾燥や寒気にさらされない場合は、乾燥に適応した硬葉樹や寒気に適応した照葉樹などのように、ある程度抵抗力を備えた常緑の葉を茂らせている場合が多い[11]。しかし温帯のうちでも強い乾季や寒冷な冬など、葉をつけたままでは不利になる期間の多い地域においては落葉樹が優勢となる。しかし冷帯に入ると、1年で葉を落として再び茂らせるだけの余裕がなく光合成ができるようになった場合にはすぐにそれを開始しなければならないため、樹木は再び常緑となる。しかし冷帯でも寒帯にほど近い地域になると、冬の寒気があまりにも厳しすぎるため葉を落とさざるを得なくなり、落葉針葉樹が生育するようになる[12]。

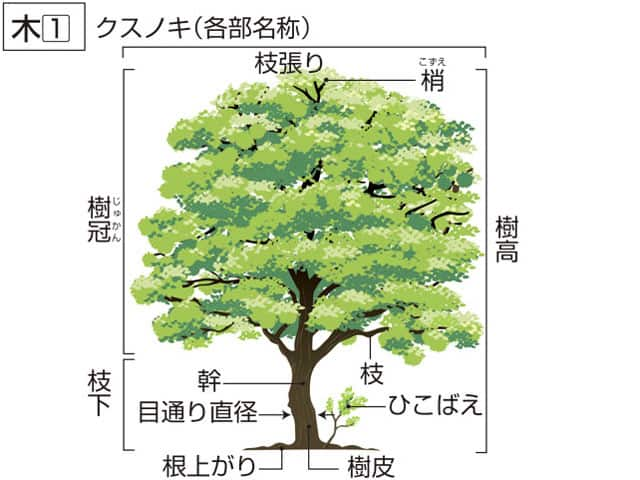

構造

木の基本的な構造は、草とそれほど変わるものではない(上述)。すなわち光合成を行い糖を生産する葉と、地中深くに伸びて養分と水を吸収する根、そしてその二つをつなぎ養分や水を送る構造を持つ硬い幹をもち、そこから幾本もの枝を伸ばす。幹は木質化し、次第に太く成長する。幹の最も外側には外樹皮があり、これが木の表面を覆っている。そのすぐ内側にある内樹皮は師部とも呼ばれ、葉で生産された養分を根や木全体へと運んでいる。その内側には形成層が存在し、ここで行われる細胞分裂によって木は年々太くなっていく。形成層の内側は木部となり、基本的には死んだ細胞によって構成されるが一部生きた細胞も存在する[13]。木部は外側の辺材と内側の心材とに大別され、辺材部分において根から吸収された水分を木全体へと輸送している。ただしこの輸送は辺材全体で行われるのではなく、そのほとんどがもっとも外側の辺材(最新の年輪)の部分によって行われる[14]。また、年輪において色の薄く幅広い部分は早材と呼ばれ夏季に成長した部分、色が濃く狭い部分は晩材と呼ばれ冬季に成長した部分である。早材の部分は主に水を通し、晩材の部分は通水よりも木全体の強度の増進に役だっている[15]。辺材はやがて内側から徐々に心材へと変化していく。心材部分において通水は行われず、木全体を支える役割を果たすことになる。

土壌では、樹木に限らず多くの植物の根が真菌の菌糸と接続している。木は真菌からリンなどのミネラルを獲得し、一方、真菌は木から光合成の炭水化物生成物を得る。菌糸は異なる樹木を結ぶことができ、ネットワークが形成され、ある場所から別の場所へ栄養素およびシグナルを伝達する[16]。

木と文化

木は古代から豊穣なイメージを提供している主題であり、現代でもそうあり続けている。特に大きな樹木を神聖視して、神木として祭り崇めることを巨木信仰という。世界樹のように天に届く木や、世界を支える木に関する神話・伝説が世界各地にみられる(北欧神話のユグドラシルなど)。単独の樹木ではなく、森林あるいはそれを置く山を信仰の対象とする場合もある(日本の神社にある鎮守の森や社叢など)。

木は、自然の事物のうちで最も豊富にして広範囲にわたる象徴を持つ主題の一つだ、と飯島吉晴や濱谷稔夫らは指摘している[17]。人類のあらゆる時代・地方の文化で木は主題として現れるが、それを大まかに要約すると、中心軸、生命と豊穣、元祖のイメージ、に大別することも可能であると飯島らは指摘した[17]。分類のしかたは他にもいくつもあるが、ここでは便宜的にそれを採用して説明を進めてみる。

- 中心軸

- 樹木は、多くの民族の文化において、地と天空をつなぐ宇宙軸、世界軸と考えられた[17]。ミルチア・エリアーデはこれを《中心のシンボリズム》と定義した[17]。こうした宇宙軸の観念は、紀元前4000-3000年頃には既にあり、樹木に限らず柱、棒、塔、山などは、みな同様のシンボリズムを共有していたのである[17]。樹木というのも根が地下に張り枝は天空に伸びるためにそのシンボリズムを共有していたのである[17]。

- 代表的なものとして扱われているものに、スカンジナビアに伝わる《エッダ》で詠われたイグドラシルがある[17]。

- ガリアのケルト人はオーク、ゲルマン人は菩提樹、イスラム教徒はオリーブ、インド人は「バニヤン」と呼ばれるイチジク、シベリアの原住民族はカラマツを、それぞれ聖なる木として崇拝していた[17]。これらの木は、世界の軸、つまり天と地が結ばれる場で神性の通り道とされたのである[17]。

- 生命力と豊穣のシンボル

- 木は豊穣な生命力、生産力の象徴となってきた[17]。

- ペルシア神話、ゾロアスター教では、ガオケレナ、サーエナの木はあらゆる種類の薬草の種子を持ち[18]、食すと癒しが得られ、その木の実からは不老不死の霊薬ハオマが作られる。

- インドでは、樹液は地母神の乳とされ、全ての木を流れ果実をみのらせるソーマあるいはアムリタである[17]。古代西アジアでは大地の女神イシュタルの恋人は植物神の木であり、イシュタルと木が聖婚を行うことによって大地は春の再生と冬の種子ごもりを繰り返す[17]。

- 聖書では、エデンの園の中心に生命の樹と知恵の樹が並んでいたが、これらはしばしば一本の木や並び立つ木として表現され、人間の生と死を象徴する[17]。またキリスト教では、十字架はしばしば永遠の生命を表す一本の木として表現されている[17]。

- 元祖のイメージ

- 『イザヤ書』の11章に描かれる「エッサイの木」はユダヤ人の歴史を象徴している[17]。そしてこのエッサイの木は中世ヨーロッパのキリスト教で数多く表現されたイメージであり、エッサイの腰から生えた木には、マリアとキリストが実っている[17]。ここから、ひとりの男の体から育つ木のイメージによって元祖や祖型およびそこから分岐・発展してゆく様を図示する伝統が生じた[17]。

- 現代の想像力への寄与

- 木は近・現代でも人間の想像力を常に掻き立ててきた[17]。

- シュルレアリストのマックス・エルンストは森の連作を描いたが、これはロマン派と中世神秘主義を継承したもので、文明に侵されない人間精神の根源を象徴するという[17]。ピエト・モンドリアンも、木の連作により宇宙的シンボリズムを抽象化した[17]。パウル・クレーとワシリー・カンディンスキーは木を芸術的創造のプロセスにたとえた[17]。

- 大江健三郎は木を主題とする一連の作品の中で宇宙樹のシンボリズムに再び力を与えた[17]。

- 日本

- 日本の神社には付随して神域を取り囲むように樹木が残されていることが多く、これを鎮守の森と呼ぶ。さらに巨木などをそのまま神体とし、神木として祀ることもある[19]。

- 日本語の植物名は、サカキ、エノキ、ヒノキ、ケヤキ、ツバキ、イブキ、ミズキ、サツキ、アオキ、エゴノキ、マサキ、カキ、ウツギ、ヤナギ、ヤドリギ、スギ、クヌギなど、「キ」または「ギ」で終わるものが少なくない。

木の利用

素材

人類にとって木は最も身近にある存在の一つであり、木をそのまま、あるいは素材として、有史以前からさまざまな用途に使用してきた。

木の利用として最も一般的なものは、木を切り倒して木材とすることである。木材は建築材や家具、楽器やスポーツ用品、各種日用品などさまざまな道具の材料として利用される。材木の供給を求めての人工林も作られる。内装に無垢材を使用した家はシックハウス症候群対策に再び見直されはじめた。また、フィトンチッドと総称される木の発する香りはリラックス効果が認められている[20]。沈香や白檀などの芳香を持つ木は香木として古来より珍重され、これらの香を楽しむ香道と呼ばれる芸道も日本には存在する。中世に入り蒸留法が一般化すると、こうした香り成分を蒸留して精油(エッセンシャルオイル)と呼ばれる芳香成分を抽出することが広く行われるようになり、食品や化粧品、薬、そしてアロマテラピーなどで盛んに使用されるようになった[20]。

また、人類の歴史のはじめから、燃料としても利用されてきた。木をそのまま切ったのち乾燥させたものは薪と呼ばれ、人類の最も基本的な燃料の一つとなった。さらにこの木を蒸し焼きにして炭化することで、燃料としての有用性を高めたのが炭(木炭)である[21]。木炭は石炭が燃料の主役となるまで世界で広く使用され、現代においても一部で使用されることがある。先進国においては電気やガスが完全に燃料の主体となり、木を燃料とすることは特殊な状況を除きそれほど行われなくなっているが、こうしたインフラの整っていない発展途上国においては木はいまだに燃料の主役となっている。しかしこうした薪炭用の木材使用は途上国における森林破壊の主因の一つとなっている[22]。また、先進国においても2000年代以降、地球温暖化や原油価格の高騰などによって再生可能エネルギーが注目されるようになり、木もその一部として木質ペレットのように固形化したり、セルロースを分解してバイオマスエタノールの原料にするなどの方法で再び燃料としての注目度が高まっている[23]。なお、木を直接燃やすほかに、ハゼノキやシロダモ、ウルシの実から蝋を取って木蝋とし、ろうそくの原料とすることもかつては広く行われ、現代においても使用されることがある[24]。

樹皮もまた、古来より様々な用途に用いられた。樹皮からは長い繊維が取れるため、オヒョウの樹皮から作られるアイヌ人のアットゥシや、カジノキから作られる南太平洋のタパのように、樹皮から布や服を作ることも行われた。カジノキの樹皮は紙の原料として中国で使用され、日本においてもカジノキの近縁であるコウゾが和紙の主原料として使用された[25]。樹皮ではなく木全体の繊維からパルプを作り使用するようになったものの、木はいまだに紙の主原料であることには変わりなく、木材の消費において大きな部分を占めている[26]。木を基盤とした製材業・木材工業・製紙業はいずれも現代工業の中である程度の割合を占めている。また、木を焼くと初期の化学工業に重要であった灰を生産することができ、これが近代化以前のヨーロッパにおいてガラス工業が森林に立地する理由となった。木はこのほかにも、加熱処理を行うことで様々な化学物質を生産することができる。この処理は木炭生産に付随して行うことができ、19世紀にいたるまでは、木炭生産の副産物として酢酸やメタノール、アセトン、テレピン油、クレオソート、ピッチなどが生産されていた。こうして木材の利用から初期の化学工業が成立したが、やがてコークス生産時に出るコールタールや石油に原料の座を取って代わられることとなった[27]。

このほか、木を傷つけてそこから流れだす樹脂を使用することも広く行われている。こうした利用のうち最も重要なものはゴムの採取であり、電気機械や輸送機械の発展に非常に重要な役割を果たした。合成ゴムが開発されると天然ゴムの重要性は低下したが、現代においても採取は行われている[28]。樹液の利用としては、ウルシの木から採取される漆は塗料として漆器などに使用され[29]、松脂およびそれからできるテレピン油とロジンも各種用途に使用される。コルクガシは樹皮をコルクとして使用する。

食用・薬用

上記のような素材としての利用のほか、木をそのまま食料源とすることも広く行われる。木質化している部分は人間の食糧として使用することはできないが、若葉や果実、塊茎などさまざまな部分が人類の食糧として使用されてきた。なかでも木の食糧利用として最も重要なものは、果実を果物として使用することである。果物が収穫できる木(果樹)はしばしば田や畑のように一定の区画に一つの樹種を集めて栽培され、その区画は果樹園と呼ばれる。果物を収穫するためにブドウやリンゴ、柑橘類など様々な果実が栽培されている。このほか、アーモンドやピスタチオなどのように種子をナッツとして食用とすることも行われる。ナッツにはアーモンドやクルミのように油脂を主成分とするものと、クリやトチのようにデンプンを主成分とするものがあり、特に後者は非農耕社会や山村においては主食として大きな役割を果たしてきた[30]。

直接食用のほか、アカシアなどの木はミツバチが集める蜂蜜の蜜源としても使用される。サトウカエデやサトウヤシのように、樹液から砂糖やメープルシロップといった甘味料を採取できる木もある[31]。セイロンニッケイ(シナモン)の樹皮やコショウの種子のように、香辛料として使用される木もある。アブラヤシの木からパーム油、ココヤシからココナッツオイルといった油脂を採取できる木もあれば、カカオやコーヒーノキといった嗜好品生産になくてはならない木もある。

2018年には木に酵素と酵母を加えて発酵させ、木の香りのある酒を作る技術が森林総合研究所で開発された[32]。

特殊な利用法として、サゴヤシの木からは木質化した樹幹に蓄えられているデンプンを採取して主食とする[33]。またアク抜きした杉の微細な木粉を食物繊維として食品に添加する製品も販売されている[34]。

目印・標識

所有する畑の境界がわかるように木を植えたりなどが見られる。

森林においては、林業を行う樵が伐採をする樹木を選別するのにReißhakenというナイフでX印などに傷を付けたり、動物の熊が縄張りを示すためにクマハギ(熊剥ぎ)を行なったりする。こういった木を傷つける行為は木が枯れる原因となるため、樵はテープ(選木テープ)や着色マーカーを使うようになった(これらのマークは、樵によって異なり統一するルールはない)[35]。

また、登山者や山岳会などが、道に迷わないようコースサインとしてテープや着色マーカーを使うケースがある[36]。

その他にも、行政が土地を買うため[37]、水源管理や電力会社、山菜取りなどで、森林の木にテープを巻き付ける場合があり、これによって登山者が迷う例もみられる[38]。

他

生きた木は木陰を作り、日除け、風除けの防風林、高潮を防ぐ防潮林といった保安林として利用できる[39]他、果実や葉、樹液や幹が食糧となる種もあり、人家周辺に木を植える事は世界に広く行われている。

潤いと木陰を求めて樹木を栽培することもよく行なわれる。市街地の道路に沿って植栽されたものを街路樹、道路の他、河川や単に並んで生えているものは並木、庭の仕切りとするものを生垣、家を覆うように作られるのが屋敷林といったふうに、様々な呼び名がある。また、屋敷林とは別に、住居に付属する庭園に庭木を植栽し、美観を整えることは広く行われている[40]。こうした用途に使用するための樹木の栽培は、園芸農業の重要な一部分を占めている。世界の各地には開発や災害などから逃れ長い時間生き延びた巨樹(巨木)や老木が多く存在しており、一部は保護対象や観光名所、天然記念物となっている。

また、地球温暖化の危険性が近年叫ばれる中で、森林の効用が注目されるようになってきている。樹木は光合成によって地球の大気に含まれる温暖化ガスである二酸化炭素を吸収して自身を成長させているため、樹木を増やすことは有効な温暖化対策の一つである[41]。ただし、成熟した樹木になると二酸化炭素の吸収量に対する呼吸量(排出量)が段々と多くなるため、二酸化炭素の吸収を維持するためには定期的に森林の手入れをする必要があるとされている[42]。

脚注

出典

- ^ a b c d e f g 平凡社『世界大百科事典』vol.6:「き 木」岩槻邦男執筆箇所(p.528)

- ^ a b c 「き【木・樹】」『広辞苑』第五版 p.620

- ^ NPO法人共存の森ネットワーク企画 鈴木京子・赤堀楠雄・浜田久美子著『基礎から学ぶ 森と木と人の暮らし』(農山漁村文化協会 2010年3月10日第1刷)p.52

- ^ NPO法人共存の森ネットワーク企画 鈴木京子・赤堀楠雄・浜田久美子著『基礎から学ぶ 森と木と人の暮らし』(農山漁村文化協会 2010年3月10日第1刷)p.57

- ^ 尾池和夫 (2007年4月6日). “京都大学-大学の紹介/総長室 2007年4月6日 大学院入学式 式辞”. 2008年4月9日閲覧。

- ^ ピーター・トーマス『樹木学』(築地書館 2001年7月30日初版発行)p.38

- ^ NPO法人共存の森ネットワーク企画 鈴木京子・赤堀楠雄・浜田久美子著『基礎から学ぶ 森と木と人の暮らし』(農山漁村文化協会 2010年3月10日第1刷)p.53

- ^ 関岡東生監修『図解 知識ゼロからの林業入門』(家の光協会 2016年11月1日第1版発行)p.56

- ^ ピーター・トーマス『樹木学』(築地書館 2001年7月30日初版発行)p.27

- ^ ピーター・トーマス『樹木学』(築地書館 2001年7月30日初版発行)p.28

- ^ 堀大才『絵でわかる樹木の知識』(講談社 2012年6月20日第1刷発行)p.55

- ^ ピーター・トーマス『樹木学』(築地書館 2001年7月30日初版発行)pp.28-29

- ^ ピーター・トーマス『樹木学』(築地書館 2001年7月30日初版発行)pp.34-35

- ^ 堀大才『絵でわかる樹木の知識』(講談社 2012年6月20日第1刷発行)p.6

- ^ 堀大才『絵でわかる樹木の知識』(講談社 2012年6月20日第1刷発行)p.42

- ^ Heijden, Marcel G. A. van der (2016-04-15). “Underground networking” (英語). Science 352 (6283): 290–291. doi:10.1126/science.aaf4694. ISSN 0036-8075. PMID 27081054.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v 平凡社『世界大百科事典』vol.6:【き 木】の飯島吉晴および濱谷稔夫執筆箇所(pp.528-529)

- ^ 浅井治海『森と樹木と人間の物語: ヨーロッパなどに伝わる民話・神話を集めて』(フロンティア出版、2006年)p.42

- ^ 「登山の誕生」p80 中公新書 小泉武栄 2001年6月25日発行

- ^ a b NPO法人共存の森ネットワーク企画 鈴木京子・赤堀楠雄・浜田久美子著『基礎から学ぶ 森と木と人の暮らし』(農山漁村文化協会 2010年3月10日第1刷)p.77

- ^ NPO法人共存の森ネットワーク企画 鈴木京子・赤堀楠雄・浜田久美子著『基礎から学ぶ 森と木と人の暮らし』(農山漁村文化協会 2010年3月10日第1刷)p.26

- ^ 「世界の森林を守るために 3」環境省(2017年5月27日閲覧)

- ^ NPO法人共存の森ネットワーク企画 鈴木京子・赤堀楠雄・浜田久美子著『基礎から学ぶ 森と木と人の暮らし』(農山漁村文化協会 2010年3月10日第1刷)pp.79-80

- ^ NPO法人共存の森ネットワーク企画 鈴木京子・赤堀楠雄・浜田久美子著『基礎から学ぶ 森と木と人の暮らし』(農山漁村文化協会 2010年3月10日第1刷)pp.29-30

- ^ NPO法人共存の森ネットワーク企画 鈴木京子・赤堀楠雄・浜田久美子著『基礎から学ぶ 森と木と人の暮らし』(農山漁村文化協会 2010年3月10日第1刷)p.45

- ^ 前田秀一『トコトンやさしい紙と印刷の本』(今日からモノ知りシリーズ・日刊工業新聞社 2018年12月19日初版1刷発行)pp.10-15

- ^ ルイス・ダートネル著 東郷えりか訳『この世界が消えたあとの科学文明のつくりかた』(河出書房新社 2015年6月30日初版発行)pp.128-131

- ^ ヘレン&ウィリアム・バイナム著 栗山節子訳『ビジュアル版 世界有用植物誌 人類の暮らしを変えた驚異の植物』(柊風舎 2015年9月22日第1刷)pp.156-159

- ^ 漆とは 香川県漆芸研究所(2020年12月10日)2022年7月20日閲覧

- ^ NPO法人共存の森ネットワーク企画 鈴木京子・赤堀楠雄・浜田久美子著『基礎から学ぶ 森と木と人の暮らし』(農山漁村文化協会 2010年3月10日第1刷)pp.16-17

- ^ NPO法人共存の森ネットワーク企画 鈴木京子・赤堀楠雄・浜田久美子著『基礎から学ぶ 森と木と人の暮らし』(農山漁村文化協会 2010年3月10日第1刷)p.78

- ^ 世界初の「木のお酒」?香りと味わいは 森林総研が開発 朝日新聞

- ^ 石毛直道『世界の食べもの 食の文化地理』(講談社学術文庫 2013年5月9日第1刷)pp.114-115

- ^ 「木粉混ぜ込んだパウンドケーキ」『産経新聞』朝刊2022年9月4日(生活面)2022年9月10日閲覧

- ^ [1]

- ^ “登山者の「過剰」な目印?ピンクの塗料が樹木や岩に…「憤り感じた」”. 朝日新聞デジタル. 2022年2月28日閲覧。

- ^ “ど~なの?DJ”. www.tbc-sendai.co.jp. 東北放送. 2022年2月28日閲覧。

- ^ 『PEAKS』2021年2月号 No.135 p.57

- ^ 福岡義隆 編『植物気候学』(古今書院 2010年3月10日初版第1刷発行)p.23

- ^ 「斉藤一雄・田端貞寿編著『緑の環境デザイン 庭から国立公園まで』(日本放送出版協会 昭和60年4月20日第1刷発行)pp.38-42

- ^ 地球温暖化防止に向けて 林野庁(2017年7月15日閲覧)

- ^ よくある質問 林野庁(2020年4月13日閲覧)

関連項目

- 「木」で始まるページの一覧

- タイトルに「木」を含むページの一覧

- 木 | 林 | 森林 | 藪

- 木の一覧

- Category:樹木の画像

- Category:神話・伝説の木

- 神木

- 巨樹 | 森の巨人たち百選

- 被災樹木

- 林学 | 年輪年代学

- 樹木医

- 銘木

- 適材適所

- 相隣関係 - 隣家の木の枝が伸びてきた場合については、民法第233条を参考の事。

外部リンク

木曜日

(木 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/21 05:22 UTC 版)

|

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2014年1月)

|

木曜日(もくようび)または木曜(もくよう)は、水曜日と金曜日の間にある週の1日。

各言語での名称

日本語や朝鮮語、またロマンス諸語の名称(フランス語のJeudiなど)は、七曜のひとつである木の日(緑)と木星(Jupiter)の日にちなむ。

英語のThursdayは、北欧神話の神トール(ソー)からきている[1]。

ベトナム語では第5を意味する「thứ năm」が木曜日の意味にも使われるが、中国語では「星期四」もしくは「礼拜四」という。

日本

花モク

休日の前日である金曜日よりも、その前日の木曜日の方が店などが空いているということで、「花の金曜日」にならって「花の木曜日」(花モク)と呼ばれたことがあった。「花モク」は1988年の流行語大賞銀賞を受賞している。受賞者は、いち早く木曜日定休を止めたデパート・松屋だった。

発売日

ゲームソフト

|

この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2016年5月)

|

家庭用ゲームソフトは木曜日に発売することがほとんどである。これは、ROMカセットの時代には短期間での増産が困難であったが、CD-ROMなどの光ディスク媒体への移行により増産が容易となり、このような商習慣が定着した。慣例にならってかニンテンドーDSなどのROMカセット商品も木曜日発売であることがほとんどである[2]。

雑誌

週刊漫画誌では週刊少年チャンピオン、週刊モーニング、ヤングジャンプの3誌が発売日である。その他の週刊誌では女性セブン、週刊文春、週刊新潮、週刊実話、週刊ファミ通が発売日である。

休業とする業種

医療機関

開業医が運営する規模の小さい医療機関(医院・診療所)では木曜日を全日[3]ないしは午後から休診にしたりするところがある[4][5]。

これは医療界特有の事情と兼ね合いで生じているものであり、激務の休憩に日曜以外に休みを週の半ばでとるためや土曜日に診察を行う関係上、振り替えで週休2日とするため[6]と自治体や学校、保育園などの健診日[7]や講演日[5]、医師会での会合[8]や所属している勉強会、学会など、医療関係の各種行事が木曜日に実施されることが多く[7][6]、それらとの兼ね合いによるものである。実際のところ「多くの開業医が休みである為、人を集めやすい日」として学会や勉強会の日程を取っていることもあるとされている。開業医の中には勤務医と兼務している人もいるため、木曜日の休診日を利用して大学病院などで外来を担当することもある[8]。

銀行・役所・役場・郵便局のように法律で定めたり[7]、美容室・理容室が組合や条例で定休日を定めているように医療機関も医師会や条例で休診日を定めているという説もあるが、これは俗説である。また、行政は医療機関に直接関与するようなことはしていないし[9]、医師会は任意加入団体なので加入するか否かは医療機関の自由であり、医師会や行政にそのような権限はなく、休診日や診療時間の設定は医療機関の権限で自由裁量に設定できるため[5]、明確な決まりや制限があるわけではないので全ての医療機関が一律で木曜日に休診日を指定しているわけではないが[4](木曜・日曜以外では水曜日が多い)、これらとの兼ね合いもあり、医療機関側の権限で自由裁量に設定したくても必然的に木曜日にせざるを得ないからとも言われる[5]。

サービス業

クリーニング店では木曜日を定休日にするところがある。これは土日が休日であるため、持ち込むことが多く、出してから中2日がクリーニングの返却の目安であるため、水曜日に仕上がり、返却できる状態なるため、日曜日に持ち込まれたものを返却できるように水曜日を営業し、木曜日を定休日としているためである。クリーニング技術が進歩した現在では、午前中に持ち込んで夕方に仕上がる即日仕上げもあるため、事情は変化している[7]。

生花店は木曜日を定休日にするところがある。これは市場が休みという理由によるものである[10]。

日本国外

1929年10月24日のニューヨーク株式市場(ウォール街)での株価暴落を暗黒の木曜日(ブラックサーズデー)と呼ぶ。

木曜日に関する作品

- 映画

- 楽曲

- 小説

- 『木曜日の男』(著者:G.K.チェスタトン)

- 『猫泥棒と木曜日のキッチン』(著者:橋本紡)

- テレビ番組

- (以下TBS系)

- (以下日本テレビ系)

- 『木曜スペシャル』

- 『モクスペ』(以上、日本テレビ制作)

- 『木曜ゴールデンドラマ』

- 『木曜ナイトドラマ』

- 『木曜ミステリーシアター』

- 『木曜ドラマ(読売テレビ版)』(以上、読売テレビ制作)

- (以下フジテレビ系)

- 『木曜劇場』

- 『木曜ドラマストリート』

- 『木曜ファミリーランド』

- 『強力!木スペ120分』

- (以下テレビ朝日系)

- 『木曜時代劇(テレビ朝日版)』

- 『木曜ミステリー』

- 『木曜ドラマ(テレビ朝日版)』(以上、テレビ朝日制作)

- (以下テレビ東京系)

- 『木曜洋画劇場』

- 『木曜8時のコンサート〜名曲!にっぽんの歌〜』

- 『有吉木曜バラエティ』(以上、テレビ東京制作)

- (以下NHK)

記号

| 記号 | Unicode | JIS X 0213 | 文字参照 | 名称 |

|---|---|---|---|---|

| ㈭ | U+322D |

- |

㈭㈭ |

全角括弧付き木 PARENTHESIZED IDEOGRAPH WOOD |

| ㊍ | U+328D |

- |

㊍㊍ |

丸木 CIRCLED IDEOGRAPH WOOD |

脚注

- ^ S・ベアリング=グールド 著、今泉忠義 訳『民俗学の話』角川文庫、1955年、63頁。

- ^ ゲームソフトの発売日、なぜ“木曜日”? - ITmedia

- ^ 木曜日全日休診の一例として、診療案内 - たかしクリニック

- ^ a b 一例として、木曜日診療の医療機関 - 平塚市医師会(2016年7月27日時点のウェイハックマシン)

- ^ a b c d 木曜午後が休診なのはなぜ? - 岡空小児科医院

- ^ a b 歯医者の定休日はいつが多い?素朴な疑問に即、お答え致します! - どくらぼ

- ^ a b c d 業界ごとにお休みが決まっている?〜木曜日以降編〜 - Oggi.jp

- ^ a b 不動産・美容院・病院・飲食……業界ごとに異なる「休業日」 - PARAFT

- ^ 平成23年7月から9月に寄せられた主な提案と市の考え方 - 平塚市(2017年3月21日時点のウェイバックマシン)

- ^ 業種ごとに決まっている!?定休日のナゾとルーツに迫る! - webR25

関連項目

木(tree)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 19:56 UTC 版)

「制約論理プログラミング」の記事における「木(tree)」の解説

論理プログラミングでは任意の有限木(tree)を表す項(term)を基本データとしているため、制約論理プログラミングでも木は基本的な計算領域として扱うことができる。ユニフィケーションによる等号制約(=)が基本的な制約である。項は以下の再帰的な定義で表される。 任意の定数 c は項である。 任意の変数 X は項である。 任意の関数記号 f と複数の項からなる複合項 f(t1, .. ,tn) は項である。 例えば、f(X,g(a,b,h(Y))) は項である。データの並びを表すリスト(例: [1,2,3] )も先頭要素と残りの要素の2つの引数からなる項の特別な表現方法と見なすことができる。 制約論理プログラミング言語のProlog Ⅲは無限木の等号制約と不等号制約を扱うことができる。

※この「木(tree)」の解説は、「制約論理プログラミング」の解説の一部です。

「木(tree)」を含む「制約論理プログラミング」の記事については、「制約論理プログラミング」の概要を参照ください。

木

出典:『Wiktionary』 (2021/08/11 07:29 UTC 版)

発音(?)

名詞

熟語

手書きの字形について

木

「木」の例文・使い方・用例・文例

- 雨が降らなかったせいで草木が枯れてしまった

- その木は実がたわわになっている

- 道路の向こう側に木がある

- 木が道路に倒れている

- これらの木は東京の湿気の多い気候によく適応している

- 彼女は木にもたれ掛かっていた

- 秋の色に赤々と輝く木々

- 木材の長さに目をやる

- 通り沿いの桜の木

- 木に囲まれた城

- 木を3メートルずつ離して植えた

- 周囲が10メートルの太い木

- 彼は木曜日にヨガの教室に通っている

- この木の葉は秋には黄色くなる

- 彼の木綿のズボンはまるでスカートのように膨らんでいた

- 冬になると木々の葉が落ちる

- 実を結ばなくなった老木

- この木はあまり実がならないだろう

- よく実のなる木

- 木の葉が色を変えると,まもなく冬がくる

木と同じ種類の言葉

品詞の分類

「木」に関係したコラム

-

飲用として流通しているコーヒーの木には、「アラビカ種」と「ロブスタ種」の2つの品種があります。アラビカ種は世界のコーヒー生産量のおよそ80%を占めています。一方、ロブスタ種は世界のコーヒー生産量のおよ...

-

株主は、その企業の経済的な利益を受け取る権利を持っています。その中でもよく知られているのが配当金、株主優待、新株です。配当金企業の利益をお金で受け取ることができます。配当金は、会社の利益を株主の出資比...

-

個人投資家が株式投資を行う場合、証券会社を通じて株式売買を行うのが一般的です。証券会社は、株式などの有価証券の売買をはじめ、店頭デリバティブ取引や有価証券の管理を主な業務としています。日本国内の証券会...

- >> 「木」を含む用語の索引

- 木のページへのリンク

![[四]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02534.gif) 〈こ〉「

〈こ〉「