地球

地球

地球は太陽系に連なる惑星の内側から水星・金星に次いで第3番目の距離に位置する惑星であり、豊富な水と大気そして生命の存在によって特徴づけられる星である。人類もここで誕生し唯一の生活圏としている。

「地球」という言葉は中国語に由来するとされる。確認されている最も古い文献は17世紀初頭の地図である。この頃には地球は球体であるという科学的認識が既に西欧から伝わっていたと認識されている。

宇宙における一個の惑星という枠組みを全く顧慮しない場合、地球は「世界」などの語に置き換えて表現できる。「地球」という呼び名は多かれ少なかれ「天体」「星」という括りが意識されている語といえる。「世界」という語は指示対象となる範囲が限定されない語であり、全宇宙を包括する意味で用いられることもあれば、個人の生活に関わる範囲をのみ示すような意味合いで用いられることもある。

地球は英語では「globe」または「earth」と表現される。globe(グローブ)は「球体」の意味合いを根幹とする語であり、地球以外の天体を指してglobeという場合もある。金魚鉢や眼球をglobeと表現する場合もある。earthは「大地」「地面」「土壌」といったニュアンスが強く、「球体」のニュアンスは希薄といえる。

世間一般の日常会話では「地球」という語が用いられる機会は大して多くはない。その中でも、環境問題への意識の高まりを背景に「地球温暖化」という言葉で接する機会は比較的多い。人間の生産活動および消費活動が地球の環境・生態系のバランスを崩しつつあるのではないかという懸念は20世紀の後半から現在に至るまで全世界(global)規模で取り組まれるべき課題として残されている。

ち‐きゅう〔‐キウ〕【地球】

地球

太陽系でただ1つ、水と生物が存在する惑星

地球は太陽のまわりを回る惑星(わくせい)の1つです。直径は約1万3,000km、赤道のまわりは約4万kmあります。地球はよく「水の惑星」と呼ばれ、太陽系の中でも地球にだけ水が存在します。その水である海は地球の表面の7割を占め、このおかげで生物が住みやすい環境ができているのです。今までの調査でわかっているかぎりでは、太陽系8つの惑星と61以上の衛星のなかでも、生物が存在しているのは地球だけです。

自転軸のかたむきによって四季の変化が見られる

地球は1年をかけて太陽のまわりを公転します。そのときの道筋はほとんど同じで、自転軸が約23.4度かたむいたまま公転するので、季節の変化が見られます。冬には太陽は南半球の真上から、北半球はななめから光を当てるので、南半球は夏、北半球は冬になります。また夏はその逆で南半球は寒い季節、北半球は暑くなります。春や秋はその中間にあたるので、太陽は真横から照らし、ほどよい季節になるわけです。

大気と水が生物の住める環境にした

地球のまわりをとりまく大気は、約500kmの厚さがあります。この大気があることが地球の大きな特徴です。全体の78%が窒素(ちっそ)、21%が酸素、あとは二酸化炭素などで、酸素はほかの惑星に比べてとても多くなっています。大気のおかげで太陽の紫外線やX線を通さず、地上の熱も宇宙に逃がすことがありません。また、大気の中の水蒸気は雨や雪になります。大気と水とが地上の適度な温度を保ち、生物が住みやすい環境をつくり上げているのです。

地球の誕生は46億年前も昔のこと

地球は今から46億年前に誕生しました。太陽のまわりを回っていた岩石、金属、氷のかたまりである微惑星(びわくせい)などが引き寄せ合い、衝突し、分裂や合体をくり返し、原始地球になりました。誕生から1億年ほど長い時間をかけて厚い大気が生まれました。大気は雲をつくり、雨を降らせ、海となったのです。海の中ではバクテリアやらん藻が光合成をおこない、酸素を生みだしました。さらに地上では植物の光合成によって酸素がつくられ、生物が住める環境になっていったのです。

地球

地球

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/09 04:40 UTC 版)

地球  the Earth |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

アポロ17号によって撮影された写真『ザ・ブルー・マーブル』

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 分類 | 地球型惑星 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 軌道要素と性質 元期:2014年5月23.0日TT = JD2 456 800.5 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 平均公転半径 | 1.49597870700×1011 m[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 近日点距離 (q) | 1.471×108 km [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 遠日点距離 (Q) | 1.521×108 km [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 離心率 (e) | 0.0167[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 公転周期 (P) | 365.24219 日(太陽年)[2] 365.25636 日(恒星年)[2] 365.25964 日(近点年)[2] |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 平均軌道速度 | 29.78 km/s[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 軌道傾斜角 (i) | 0.002°[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

近日点黄経 (

地球はほぼ球形であるため、海抜0mの地表面に立った人が一度に見渡せる範囲は水平線が生じる半径3km - 5kmの円の内側に限られる。分かりやすい事例として、遠方に向かって航行する船,長い直線形の橋,水面に立つ送電用鉄塔の列は、水平線に近づくと下方に沈み込み、海面に隠れることが挙げられる。また、電離層や通信衛星や中継回線を用いない無線通信にも、水平線までの見通し距離内でしか通信出来ないと言う制約が生じる。さらに、緯度が変わると夜間に見える天体に違いが発生する。地球が球体である証拠は生身の人間には実感しにくいため、かつては地球平面説が信じられたこともあった。 動き公転円に近い楕円形の軌道を描いて太陽の周りを1.0000太陽年に1回公転し、また0.9973平均太陽日[1]に1回自転している。天の北極から見て、自転・公転ともに反時計回りである。 この楕円の形は10万年ほどの周期で変化することが天文学者の研究でわかっている[15]。楕円の軌道離心率は0.0167[1]である。 1太陽年とは太陽が春分点から春分点まで一巡りする時間、すなわち季節が一巡する時間をいい、365.242 19日[2]である。地球の歳差により春分点が移動するため、1太陽年は、恒星が動かないものとして見た時に地球が太陽の周りを一周する時間として定義される1年(恒星年)より短い。1恒星年は約365.256 36日である[2]。 自転

→詳細は「地球の自転」を参照

地球が自転して元の位置に戻るのに要する時間を「自転周期」といい、2種類ある。 一つは恒星に対してのもので、これを恒星日という。正確には、春分点が南中してから次に南中するまでの時間をいう。恒星日は、平均として23時間56分4.0905秒である[16]。 もう一つは、太陽に対してのもので、これを平均太陽日(LOD)という。厳密には天の赤道上を等速運動するとした仮想太陽(平均太陽)が、南中してから次に南中するまでの時間をいう。日常生活においては、平均太陽日の方が重要であり、時間の単位(国際単位系における位置づけ)または暦の単位[注釈 3]である「日」はこれに基づいている。 平均太陽日(LOD:つまり日常にいうところの「1日」)の長さは、24時間ちょうどではなく、24時間 + 1から2ミリ秒程度である。LODの長さは一定ではなく、日々変動している(日#暦日の長さ(LOD:Length of Day))。これに対して、時間の単位としての日は正確に86400秒である。 1太陽年や1恒星年を表現するのに用いられる1日は、太陽系天体の位置計算における時刻引数として使用される力学時(Dynamical Time)における1日であるが、1平均太陽日と考えても特に問題はない。 平均太陽日は、6億年前には約22時間相当であり、その時点での1年は約400日相当であったと推測されている。また、地球誕生直後の1年は2000日相当と推測されている。このようにかつて早かった自転速度は徐々に遅くなっている。これは、月や太陽の引力によって起こる潮汐作用で動く海水が自転運動よりも遅く、摩擦抵抗として作用するためである。10億年後には地球自転は31時間になると試算されている[17]。ただし、短期的(50年 - 100年程度という意味)には必ずしも長くなっているわけではなく、この30年間では短くなっている。地球の自転と一日の長さ(LOD)の詳細については、「地球の自転」・閏秒を参照のこと。 赤道面の傾き地球の赤道面は公転面に対して約23度26分傾いている。この傾きは自転軸の傾きでもある。季節変化の主な要因として軌道離心率と自転軸の傾きが考えられるが、地球の場合、自転軸の傾きが効いている。軌道離心率が0.0167ということは、太陽に最も接近したとき(近日点通過)と太陽から最も遠ざかったとき(遠日点通過)で、太陽約3.6個分距離が違うことを意味している(0.01天文単位が太陽直径程度である)。光量に直すと約7%の変動ということになるが、これよりも自転軸の傾斜を原因とする太陽高度の変化(光が差し込む角度)と日照時間が効くのである。太陽に最も接近するのは1月4日前後、最も離れるのは7月5日前後である。離心率や自転軸の傾斜は、木星などの引力の影響により数万年周期で変動している(ミランコビッチ・サイクルを参照)。 地球の赤道の傾きは、22 - 24度の範囲をおよそ4万1000年の周期で変化している[18]。 物理的性質大きさ・質量・密度

地球楕円体(準拠楕円体)の大きさ地球の形や大きさは、その使用目的によって必ずしも一意ではない。測量や地図を作成するときの基準(これを測地系と呼ぶ。)としての地球を考えるとき、回転楕円体を想定する。この回転楕円体を特に地球楕円体という。様々な地球楕円体のうち、個々の測地系が準拠すべき地球楕円体を特に準拠楕円体と呼ぶ。日本だけでなく国際的にもっともよく使われている準拠楕円体はGRS80楕円体と呼ばれているものであり、したがって地球の形・大きさとして最もよく引用されている。 このGRS80の定義によれば、地球は赤道半径が正確に6378137 m、扁平率が正確に1/298.257222101の回転楕円体である。極半径は約 6356752.314 m(GRS80地球楕円体の定義からの誘導値)である。赤道半径のほうが極半径よりも約 21384.686 m 大きい。 実測による大きさ前項の値は、準拠楕円体を定義する場合の地球の大きさである。実際に観測される地球の大きさとしては、国際測地学協会が次の値を最良推定値として採用している。

上記の2つの数値から、

この値は、GRS80楕円体と比べて、0.4 m ほど小さい。 ジオイドの大きさ現実の地球の形状をもっと詳細に考えるとき、平均的な海水面を大陸にも延長した仮想的な形状(ジオイド)を想定する。ジオイドは回転楕円体に近いとはいえ、地球内部の物質の分布が均一でないため、ずれが生じる。測地学では、地球楕円体とジオイドの違いをジオイドの高さと表現する。地球表面は、天体間の引力、特に月による潮汐力による弾性変形によって、常に数cmから数十cmの伸縮がある[20]。 質量・密度など

地球の質量は5.972×1024 kgである[1]。万有引力定数と地心重力定数から計算される。体積と質量から平均密度が求まり、5.51×103 kg/m3 (5.51 g/cm3) である[1]。これは水の5.5倍、花崗岩の2倍、鉄の0.7倍程度に相当する。地球は太陽系で最も密度の高い惑星である。逆に、一番密度が低いのは土星である。水星や金星の密度は地球に近い。 地球を構成する物質の種類と分布を探るには、地球内部での圧力上昇によって圧縮される程度を考慮して、1気圧下の密度に直す必要がある。このような補正を加えると地球の平均密度は約4100 kg/m3になる。地球以外の惑星の内部構造は観測データがないのでモデルに依存するが、モデルによる補正平均密度の違いはそれほど大きくない。推定された補正平均密度は、水星は約5400 kg/m3、金星は地球とほぼ同じで約4000 kg/m3、火星は約3800 kg/m3である。これら補正された平均密度の違いは金属の含有量の違いを反映している。一見、金属量は太陽から離れるにしたがって減少するように見えるが、その理由はわかっていない。

→「スケールハイト」も参照

地球楕円体の測定の歴史近代的な測量により最初に計算された地球楕円体は、ピエール・ルイ・モーペルテュイが1738年に公表した、北極圏内のトルネ谷における子午線弧長の測量結果によるもの[21]であり、この測量結果と別途実施されていたフランスでの測量結果との突合により地球は扁球状であると結論づけているが、測量誤差の影響のため現代の値より扁平率が大きく見積もられている。現代の値に相当程度近い結果で初期のものとしては、ジョージ・エベレストによるインド地方の子午線弧長測量によるもので、1830年に公表された。この地球楕円体構造により、地球の中心点からの距離が最も大きいのはエベレスト山頂(北緯28° 標高8,848 m)ではなく南米のチンボラソ山頂(南緯01° 標高6,267 m)である(アフリカ大陸赤道直下のキリマンジャロは南緯03° 標高5,895 m)。 構造

→詳細は「地球の構造」を参照

以下に、地表からの距離に応じた領域の名称を示す。境界の高度(深度)に幅があるのは、位置または時間によって境界が変化するためである。

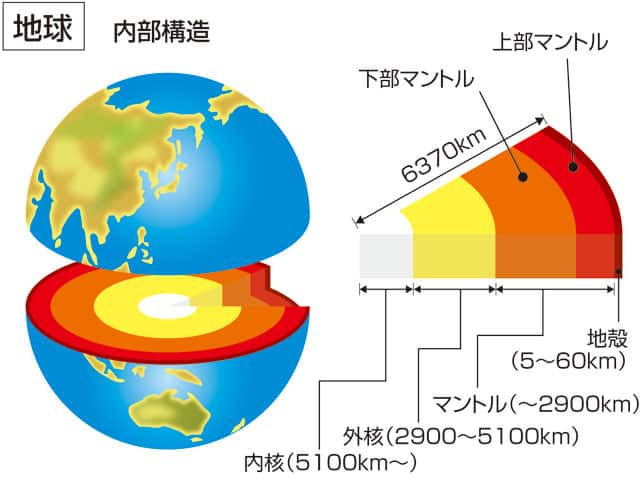

地球内部の構造は地表面での観測で得るしかない。その中で最も優れた方法は地震波の分析である。地震波解析によると、地球は外側から、岩石質の地殻、岩石質の粘弾性体であるマントル、金属質流体の外核、金属質固体の内核という大構造に分けられる。岩石質とはいっても、地殻とマントルでは化学組成が違う。外核と内核も金属質とはいうが、若干化学組成が異なると推定されている[22]。 上部マントルには、地表面からの深さ100km付近に、地震波が低速になる層(低速度層、アセノスフェア)がある。この層は部分的に溶融していると考えられ、上部の相対的に冷たく硬い層とは物理的に区別される。アセノスフェアの上にあり、上部マントルの一部と地殻とから成るこの層を岩石圏(リソスフェア)という[23]。岩石圏は10数枚のプレートと呼ばれる板に分かれている。 プレートには2種類ある。大陸を含む大陸プレートと、海洋地域のみを含む海洋プレートである。海洋プレートは中央海嶺で生産され、マントル対流に運ばれて中央海嶺から離れる。その間にも中央海嶺では次々にプレートが生産されるので、海洋底が拡大する。大陸プレートは海洋プレートより相対的に軽いため、海洋プレートが大陸プレートとぶつかるとその境界でマントル中に沈み込み、日本海溝のような沈み込み帯を造る。海洋プレートには海溝を伴うものと伴わないものとがあるが、これは海洋底拡大の期間の違いによると考えられる。海溝があるものは、海洋底拡大が始まってから年月が経っている。前記のように、プレートはマントル対流によって運ばれる。海溝を伴う海洋プレートはそうでないものより拡大速度が速い。これは、マントル対流の他に、沈み込んだプレートに引っ張られる効果が加わるためとされている。 海洋底の年代は、放射性元素による年代測定によると2億年以内である。これは海洋プレートがこの程度の期間を経たのち、地球内部に潜り込むためである。これに対して、大陸プレートは大部分が現代から30億年前までの間に形成されており、地球の歴史を通じて形成・成長してきたものと考えられている。特に古いものは安定陸塊とも呼ばれ、最も古い部分は約44億年前に形成された。 核

→詳細は「核 (天体) § 地球」を参照

中心核、コアとも言う。外核と内核に分かれ、液相の外核の半径は3480km、固相の内核の半径は1220kmである。外核は鉄とニッケルが主成分であると推定されているが、水素や炭素などの軽元素を10%以上含んでいるとしなければ、地震波速度と密度の説明ができない。内核は、地球内部の冷却に伴い、外核の鉄とニッケルが析出・沈降してできたとされており、現在でも成長が続いていると考えられている。ただし、内核の環境である320万気圧では金属鉄はその性質上固相を取るためともされる[23]。地球中心部の圧力は約400万気圧、温度は物質組成とエネルギー輸送過程に依存するため正確にはわからないが、約5000K - 8000Kと推定されている。 対流や地球自転などに起因する外核の金属流体の動きによって電流が生じ、この電流により磁場が生じると考えられている。これが地球磁場である。このように地球の力学的な運動と結びついた磁場発生・維持機構を、ダイナモ機構という[23]。 マントル

→詳細は「マントル § 地球」を参照

珪酸塩鉱物のマントルは深さ約2900kmまで存在し、地球の体積の83%を占めている[24]。マントル全体の化学組成は、必ずしもわかっているわけではない。上部マントルは、かんらん岩または仮想的な岩石であるパイロライトから成るとする考えが主流であるが、下部マントルについては輝石に近い組成であるとする説もあり、定まっていない。 マントルは核によって暖められ、また自らの内部にも熱源を持つ。そのため固相のマントルはゆっくりと対流(プルームテクトニクス)をしながら熱を地殻に運んでいる。地殻に近い位置ではこのマントル対流は起こらず、地殻と一体化するようなふるまいをしておりプレートテクトニクスという水平運動を起こす。マントルの動きは解明しきれず不明瞭な点が多い。深発地震が700kmより深いところではほとんど起こらない点から、対流運動が二層で独立している説も提唱されている一方で、観測技術の向上に伴い、従来の定説では地震が起こらないと考えられてきた深さ900km付近[25]でも地震が起きていることが判明したほか、岩石圏の沈み込みが核付近まで起こっているとの報告もあり、地震学的トモグラフィー法などによって構造推定が行われている[23]。 地殻との境には地震波速度が不連続に変化する層があり、モホロビチッチ不連続面(モホ面)という。 地殻

→詳細は「地殻」を参照

地殻とは地球の固体表面を指し、マントルと同じく珪酸塩成分から成る。地殻は熱伝導でしか地球内部の熱を伝えないため、マントルの対流と比べると効率が悪く、結果的に核やマントルの冷却を遅延させている[23]。 組成差や構造から大陸地殻と海洋地殻に分類される。表面の55%を占める海洋地殻は玄武岩質で、厚さは平均6km、平均密度は3.0g/cm3[26]である。固化形成は2億年以内となる。対して大陸地殻は花崗岩質で、厚さ20–70km(平均35km)、平均密度2.8g/cm3以下[27]と厚く軽い[23]。 地殻表面の構造は、プレート運動による造山運動や火山活動、大気と水による風化や浸食、堆積などによって決まる。 水圏

→詳細は「水圏」を参照

地球の地殻上に存在する水は、川や湖、氷河や極氷、海など多様な形態を取っており、総量は13億8900万km3に相当する。そのほとんどは塩水である海で、13億5000万km3に当たる。海水の平均温度は3.9℃だが、緯度による差が大きい上に、季節や層によっても変化を持ちながら大規模な流動を起こす。これは蒸発や降水などとともに水循環をもたらす[28]。 大気圏

→詳細は「地球の大気」を参照

地球を取り囲む大気は酸素を20.9%含み、これは他の太陽系惑星には見られない特徴である。大気圧は海面上を1気圧と定義され、上空に行くほど低くなる。水循環を担いほとんどの気象現象が生じる対流圏は、上空になるにつれ温度と大気密度は低下する。しかし約17kmを境に水蒸気が凝結を起こす領域(コールドトラップ)に入り、これより上空は非常に乾燥した成層圏となる。ここでは上空に行くにつれ気温は-60℃から上昇に転じる。また、水が無い環境のため紫外線によって酸素からオゾンが作られる領域(オゾン層)が20–50km付近に広がる。これが太陽紫外線の短波長を吸収し、地表の生命を護る役目と成層圏を暖める機能を持つ[29]。また、成層圏は水を拡散させないため、地表の水が宇宙空間に拡散し失われることを防ぐ機能を持つ[30]。 上空90kmの成層圏上域からは高度につれて温度が下がる中間圏に入り、ここからは電離層に当たる。温度低下は上空90kmで再び上昇を始め、この領域は熱圏と呼ばれる[30]。 磁気圏

→詳細は「磁気圏 § 地球磁気圏」を参照

地球磁場は平均3–7/105kTであり、地球の外側まで展開している。この磁場は太陽から吹き付けるプラズマの風(太陽風)とぶつかり、干渉する面(衝撃波面–磁気圏境界面)を形成しながら太陽方向では押しつぶされて地球半径の約10倍、夜側では1000倍程度の閉じた領域を持つ[31]。 20世紀になり、地殻上空約100kmに電波を反射する層(電離層)が発見され、これが長距離通信を可能としたことから磁気圏の研究が進んだ。電離層は大気がイオンと電子に分離している層であり、90–300kmの領域ではオーロラが発生する[14]。 地球の生命

地球は21世紀初頭において、知られている中で唯一生物(生命体)の確認されている天体である。生命は地表だけではなく、地下10km程度から上空100kmに至る広い範囲に存在する。大気の組成(酸素の濃度)は植物によって維持されている。 (例えば水が液体として存在できるような)生命に必須と思われる環境が成立している天文学的領域をハビタブルゾーンと呼ぶ。地球は、このハビタブルゾーンの中に存在している星である。 動物や植物、微生物といった生物が住む領域全体を生物圏と呼ぶ。生物圏全体を一つの巨大な生命体と見なすガイア理論もある。人類の活動が惑星地球、特に生物圏へ与える影響は大きく、悲観的な意見も少なくない。 地球を地殻、海洋や大気などのシステムの集合体として捉え、これらシステム相互の物質循環、エネルギー循環によって地球という惑星を捉える考え方もある。このような捉え方では、人類が狩猟採集の生活様式を取り、自然界の一要素として存在している間は、人類を生物圏というシステム内部の要素として考えておけばよいとする。しかし人類が農耕など自らのために環境を改変するようになった時点で、人間圏という新しいシステムが地球に誕生したとみなし、新システムと既存のシステムとの相互作用によって地球表層環境が定まるという見方をする[32]。このような見方に立つと、現在の地球は新しいシステムが誕生し、システム相互の新たな均衡に向かって変化しつつある時代に入ったということもできるのである。 衛星

→詳細は「月」を参照

→「月以外の地球の衛星」も参照

太陽系惑星のほとんどは衛星を伴っている。しかし、地球の月は惑星に対する直径の比率が4分の1強、質量比では81分の1と、後者を見れば小さいように思えるが、惑星に限ればこれに次ぐものは海王星-トリトン系の800分の1であり、これを超えるものは準惑星である冥王星-カロン系の7分の1だけである。月の起源についてはさまざまな説が提案されているが、多くの支持を集めているものはジャイアント・インパクト説である[34]。 月の公転軌道は地球半径の約60倍であり、毎年約3cmずつ遠ざかっている。地球と月は互いに重力の影響を与え合う潮汐作用が働いて変形し、長軸方向を向ける。このため誕生から長い期間をかけ、月は常に長軸方向の面を地球に向けるようになった。しかし地球は相対的に大きいため変形に時間がかかり、自転によって長軸方向が月の公転方向よりも先を向くようになる。すると地球自転の角運動量が月の公転へ輸送され、加速された月は遠心力で遠ざかり、対して地球の自転は遅くなる。この輸送は地球自転と月の公転が一致するまで続き、約100億年後には月軌道が地球半径の約85倍になったところで止まると考えられ、地球と月は常に同じ面を向け合うようになるといわれている[35]。 惑星に対して大きな衛星が存在することは、地球の自転軸を安定させる。潮汐力で結びついた地球と月は一つの角運動系である。すると、地球は月軌道までを含めた大きな独楽と扱え、回転軸は非常に安定したものになる。自転軸の変動は、地球では3度程のゆれに収まるが、金星や火星では数十度の変動が起こると考えられる。自転軸変動の大きさにつれて惑星気候への影響も大きくなるため、地球のように大きな衛星を持つことが惑星環境を穏やかにする働きを持ち、生命進化を可能とする必要条件の一つとする意見もある[36]。 地球の恒常的な自然衛星は月のみである。しかし、地球は近くに接近した地球近傍小惑星を捕獲し、一時的な衛星とする場合があり、そのような小惑星は常時50個ほどあるとするシミュレーションもある[37]。実際の観測例は、2006年9月から2007年6月までの間に地球を3回周回した、直径3mから6mの2006 RH120がある[38]。 地理

→詳細は「世界の地理」を参照

地球の総面積は510.066×106 km2で、そのうち海が362.822×106 km2(地球表面の71.1%)、陸地が147.244×106 km2(同28.9%)である[39]。 陸地は地球表面全体に均等にではなく北半球に偏って分布しており、陸地の多い側を陸半球(りくはんきゅう)、海の多い側を水半球(すいはんきゅう)と呼ぶ。陸地には面積の大きい大陸と小さい島がある。海洋も深度の分布にはっきりした偏りがあり、深度4000 - 5000mに全海洋の31.7%[14]の面積を占める海洋底という構造がある。1000m単位で深度ごとの分布面積を区分すると、深度3000mから6000mにいたる部分が全海洋面積の73.8%[14]を占める。 地熱地球は内部に地熱を持ち、約44.2兆ワットの熱を宇宙空間に放出している。この熱源は2つが考えられる。1つは内部に存在する放射性元素が放つ崩壊熱であり、主にウラン・トリウム・カリウムである。もう1つは溶けた地球内部で重いものが沈んでゆく際に生じる位置エネルギーである。東北大学ニュートリノ科学研究センターのチームは放射性元素の影響を測定した。地殻に存在するウランとトリウムが生じる崩壊熱は7兆ワット、地球全体でカリウムが生じる崩壊熱は4兆ワットと計算されている。また地球の核に放射性元素はほとんど無いと考えられているため、マントル中のウランとトリウム崩壊熱が判れば全体を推計できる。東北大学は元素崩壊の際に生じる反ニュートリノを観測装置カムランドで測定し、地殻発生のものを除いた個数からマントルでの崩壊熱量を10兆ワットと試算した。この結果から、放射性元素の崩壊がほぼ半分の21兆ワット、残りの半分が位置エネルギーによるものとの結論を得た[40]。 歴史形成

地球の形成は、イマヌエル・カント(『天界の一般的自然史と理論』)やピエール=シモン・ラプラス(『宇宙体系解説』)の星雲説[41]を皮切りに太陽系形成説の一環としてさまざまな考えが提示されている。現在最も有力な説は、原始惑星系円盤でガスや宇宙塵が膠着して微惑星が形成され、さらにこれらが衝突を繰り返しながら成長し原始惑星を経て惑星が形成されたというモデルである[42]。誕生直後の地球は衝突エネルギーで暖められ、溶岩が一面に広がる状態、いわゆる「火の玉地球」状態だったと考えられている[43][34]。 分化地球は構成物質などから、複数の「圏」に分けられる。誕生時には混在していたこれらが段階的に分かれ、地球システムが確立した。最初に、衝突する微惑星から脱ガスが起こり、原始大気が形成された。これは地球直径が現在の1/5程度の時点で始まったと考えられる。その主な成分は水蒸気と一酸化炭素である[34][44]。 衝突エネルギーの宇宙放出が続き、45億年前には地球温度は下がった。そのため水蒸気が凝縮して地上に降り注いで海が形成され、同時に原始的な地殻が分離した。太古の海は200℃を越える温度にあり、数十気圧の大気成分は窒素や一酸化炭素、そして二酸化炭素が占めた[34][44]。 大陸の形成は40億年以上前には始まった。当初は島程度の大陸だったが、これにより海水は中和され、大気中の二酸化炭素が海水に吸収され始めた[34]。温室効果が抑えられ、地球は液体の水が広く表面を覆う惑星となった。39億年前頃には微惑星の衝突も収まり始め、地球環境の変動も激しいものではなくなった。コアとマントルの分化が起こった時期ははっきりしていないが、38億年前に形成された地球最古の岩石は枕状溶岩であり、残留磁気が観測されたことからこの時には既に海と地球磁場が存在していた[43]。プレートテクトニクスは少なくとも27億年前には造山活動を行うまで稼動していた[45]。 光合成生物の大量発生は20億年前頃であり、その活動は大気成分中に酸素を蓄積させ[34]、成層圏にオゾン層が作られた。これによって生物は浅い海や陸上への進出が可能となった[29]。主に植物生命は死後に炭化して蓄積され、大気成分から二酸化炭素を減少させつつ酸素比率を増す作用を及ぼし、地球大気の組成を変化させた[46]。これ以降、地球上には生物が繁殖し、生物圏が海洋から分化して陸上にまで進出した。さらに現代までには「人間圏」と言える全体に影響を及ぼす物質圏が分化したとも言えるが、これが安定したものと言えるか否かの判断はついていない[34]。 地球システム複数の物質圏に分化した地球は(「人間圏」を除き)相互作用を及ぼしながら安定しており、これを取り扱う学問を「地球システム学」と言う[34]。地球のシステムを動かす動力源は、地球内部の熱エネルギー(惑星形成時の重力エネルギーと放射性元素の崩壊による原子力エネルギー)と太陽から注ぐ光エネルギーである。これに、地球の自転や公転、および周辺の天体からも影響を受ける[47]。 地球の内部熱は外核の対流を起こし、ダイナモ運動から磁場が生じる。これは地表を突きぬけ宇宙空間に広がり、太陽風を防ぐ。このため地球大気は水素など軽い元素が宇宙空間に逃れることを防いでいる[31]。一方でこの熱はマントル対流を起こし、これが地殻のプレート運動や造山活動につながり海と陸を形成している[47]。この陸では雨に溶け込んだ二酸化炭素と珪素酸化物と結びつき、炭酸塩となって流れ込んだ海底に沈殿して石灰岩となる。これはプレート運動で移動し、一部はマントル内に回収されてゆき、火山活動でふたたび地上に供給されるという炭素循環システムを司る。この炭酸循環はある程度の広さを持った陸地、すなわち大陸が必要になる[44]。 光エネルギーが直接及ぼす影響には、地表のさまざまな気候や気象現象や、生態系の基礎になる光合成生物の生育に関わる点が挙げられる。地球に降り注ぐ太陽放射のうち反射される割合(アルベド)は31%になり、吸収される69%のうち大気が20%、地表が49%の割合となる。地表の熱は赤外線放射や水の潜熱や顕熱の形で大気に渡るが、一方の大気や雲も赤外線で地表を暖める。このような熱交換が地表で行われる一方、ほとんどの比率が大気から、一部は雲・地表から赤外線放射によって熱は宇宙に逃れ、全体として熱収支はバランスする[48]。 この太陽光は緯度によって異なり、また地軸の傾きから季節でも変化する。これに地球の自転効果(コリオリの力)も影響し、偏西風や貿易風などの大気循環や海洋循環を起こす[49]。 将来

→詳細は「地球の未来」を参照

現在の地球は、海に覆われ自然も豊かではある。しかし今後数十億年の間には、巨大隕石の衝突、あるいは大陸移動に伴う火山活動や気候変動などによる大量絶滅が起きる可能性もある。 上の様な急激な変動以外にも、緩慢な変化も予想されている。地球は火星よりも大きく重力が大きかったため、また金星よりも太陽から適度に遠かったため惑星形成時の大気、特に水が散逸せず残されたが、長期的には宇宙空間への大気流出が地殻気象に影響を及ぼすと見込まれる。地球磁場は太陽風が大気を持ち去る現象(スパッタリング)を防ぎ、熱のバランスが程よく取れているため大気がまとまって加熱流出する現象(ハイドロダイナミックエスケープ)も現在ではほとんど無い。しかし低気圧下では分子単位の運動によって水素が脱出速度を超える現象(ジーンズエスケープ)や、荷電粒子が磁場に沿って脱出する現象などがある。現在、地球からは1秒当たり水素は3kg、ヘリウムは50gずつ宇宙へ散逸している。これが続き、約30億年後(学者によっては約10億年後[50]や約20億年後[51])には地球の水分はかなり減少し、水循環は両極域に限定されると考えられている[52]。ただし、太陽がどうやって膨張し地球がどのような影響を与えるのか正確に予測するのは困難とされることもある[53]。 「地球」の語源とその他の呼称英語(Earth)やラテン語 (Tellus, Terra)などでは「大地」を表す語が当てられている。 現代の日本語では「地球」という語を用いるが、これは中国語由来であり、明朝の西学東漸期に地球球体説の到来に伴って作られた造語である。「地」は大地を意味する。一方、「球」という文字には元来、「丸い」など形状を指す意味はないが、「毬(まり)」と同音であり、その音写と思われる。また、「地球」の語は「天球」の類比で造語されたと推測されている(後述)。 「地球」の語の現在確認できる初出は、イタリア人宣教師マテオ・リッチ(1552年 - 1610年)の山海輿地全図であり、本図は『三才図会』と『月令広義』への引用で伝わっている[54]。 ただし、「球」という文字には本来、「美しい[玉](ぎょく)」を表す字であって、特定の形状を指す意味はなかった[55]。また、「天球」は『書経』で祭具を指す語として用いられているが、形状は特定されていない。伝統的な解釈においては、矩形の打楽器磬や古琴、その他の玉製品とされた[56][57]。中国において「玉」という文字に丸い形状を示す含意はない。球を表す語彙としては「丸」「円」「渾」「渾円」などが用いられた[58]。 訳語の成立の経緯としては、「天球」の語が天球儀、あるいは天球を指す用語として使われ、それの類推で「地球」の語が地球儀や地球を指す語として造語されたと推測されている[59][60]。そして、「天球」の語は上述の『書経』の語を意識しているという推測がある[61]。 このとき、「球」はポロに類似した球技で用いられるボールを表す「毬」(まり)の音写を意図している[62]。「毬」は球形の物体の典型例として、形状の説明で引き合いにされることがあった。例えば、元の時代に渡来した地球儀の形状は「毬」に喩えられている[63]。そのほか、明末から清初にかけて活動した方以智の『物理小識』では、「地球」のほか「地毬」の表記もあり、楊光先が地球球体説を批判的に論述するなかでは、「毬」の文字を用いている[64]。 清朝後期に西洋の近代科学が中国に入ってくると、大地球体説が中国の人々によって次第に受け入れられるようになり、「地球」(または「地毬」)という単語が広く使われるようになった[65][66][67]。当時の新聞申報の創刊号には「地球説」に関する文章が掲載されている[68]。日本では、江戸時代にこの漢語が輸入され、1700年代頃の西洋紀聞や和漢三才図会に、使用例がある。幕末から明治期には、庶民も使うほどまでに定着した[69][70][71]。 研究史球体説の誕生と普及太古の人類が認識する世界は自らが体験する環境に限られ、緒事物の根源を説く神話にある数々の創世物語の根拠はせいぜい身近な現象からの類推に限られていた[72]。 やがて文明が発展すると、文化的・宗教的な世界観に加えて、地理情報、天体の運行の説明を織り込んだ本格的な大地論が、各々の文明圏で展開される。 その中で、現在の地球球体説の原型を生み出したのは、古典期のギリシャであった。この説は球や円を完全とみなす哲学的な思弁、天文学的な事実を整理する仮説、そして後には地理情報を統合する理論的な枠組み、という3つの側面があった。 アリストテレスは『天について(天体論)』第二巻で当時の様々な大地論を紹介し、天文学者の経験論的な議論と自らの自然学的な議論を併せて、球体説を支持する。プトレマイオスは、『アルマゲスト』第一巻でさらに天文学的な証拠を付け加える。また、ヘレニズム期のエラトステネスやポセイドニオスは、地球説に基づいて大地の大きさを推測する。プトレマイオスはさらに、地球説に基づく数理地理学の書を著し、当時知られていた地理情報を統合した。 地球球体説は、一部の数学的な学問の専門家や哲学者の議論にとどまらず、ストラボンの地理学書や、プリニウスの百科全書的な書物にも取り込まれ、東西をとわずローマ帝国の全域に広まった。 古代末期になってキリスト教が盛んになった後も、アウグスティヌスをはじめ、主要な知識人はほぼ球体説を支持し、それはそのまま中世前半期の欧州のキリスト教世界でも継続する。地球球体説が中世のヨーロッパには伝わらなかったという説は[73][74]、近代以降に生まれた伝説である(地球平面説神話を参照。)。アウグスティヌスの『神の国』における対蹠地の住人の存在の否定(16章-9)を地球球体説の否定と混同する言説[75]があるが、実際には『神の国』中に地球球体説を否定する記述はない(地球平面説#初期のキリスト教会を参照。)。ただし、アウグスティヌスらは、実用や護教の範囲を超えた天文学は推奨しなかった。また、古代においてラテン語に翻訳されたギリシャの科学知識は、極めて限定的だった。 むしろ、ギリシャ語の文献は8-9世紀にアラビア語に大量に翻訳され、インド伝来の知識とも統合されて、深く研究された。 イブン=スィーナーのような後継者も生んだ[74]。地理学分野でもイドリースィーがプトレマイオスの地図を改良するなど、地球球体説を補強・強化した[76]。 地球の大きさの計測も、マームーンの時代に初めて行われた。これは、古代の簡単な見積もりとは異なり、方角と距離の測量を伴った本格的な計測であった。また、各地に天文台が建設され、緯度や経度が計測された。キブラ、すなわち球体説を考慮したマッカの方角の算出は、数学の題材として好まれた。当時、西アジアは交通の要衝でもあったから、豊富な地理情報も集まった。 このような経験的な知識の集積によって、球体説は哲学的な思弁の性格を弱め、実証された知識によって豊かに肉付けされていった。 全容の把握

大航海時代を迎えたヨーロッパ人は東西に向かい、1488年にバルトロメウ・ディアスが喜望峰を廻ってインド洋が内海でないことを知らしめ[77]、1492年にクリストファー・コロンブスがアメリカ大陸を発見し、そして1522年にフェルディナンド・マゼランの一行が世界一周を成し遂げた。こうして16世紀には地表のほぼ全域についての知識が揃った[76]。 そして1539年、ニコラウス・コペルニクスが『天体の回転について』を発表して地動説を唱える[78]と、ヨハネス・ケプラー[79]やガリレオ・ガリレイ[80]が理論を補完し、地球は宇宙の中心の座を太陽に譲り渡し、惑星のひとつと認識されるようになった。 次に疑問となったのは、地球が真球か否かという点だった。ルネ・デカルトやジョヴァンニ・カッシーニは南北に縦長な球(長球)との立場を取ったが、アイザック・ニュートンは、振り子時計をパリから赤道付近へ持ってゆくと遅くなるというジャン・リシェによる報告から推測し、地球は南北方向がややつぶれた楕円球(扁球)だと考えた。この問題はジョヴァンニの子息ジャック・カッシーニ(縦長派)とピエール・ルイ・モーペルテュイ(横長派)がアカデミー・デ・シアンスを舞台にした論争の主題となり、ルイ15世の指示で実測が行われることになった。1736年から10年間をかけた観測では、ラップランド(トルネ谷)の緯度差1度当たりの子午線弧長がペルーよりも約1km長いことが判明し、地球は南北側が短いことが明らかとなった。論争に敗れたジャックだが、後に孫の代まで続いた子午線の測定は地球の周長を知らしめ、メートル法制定に寄与した[76]。

→「フランス科学アカデミーによる測地遠征」も参照

理解の深化

→「プレートテクトニクス」および「プルームテクトニクス」を参照

19世紀には新しい元素の発見が相次ぎ、さらに光から元素を推定できる分光器が発明された。太陽光の分光から太陽には未知の元素「ヘリウム」がある可能性が示唆されていたが、1895年にウィリアム・ラムゼーがウラン鉱石から新しい元素を発見し、これがヘリウムであると同定した。この結論は、アリストテレス以来の第五元素(エーテル)説を葬り去り、地球も太陽も同じ物質から作られているということを証明した[81]。20世紀初頭にアルフレート・ヴェーゲナーが提唱した大陸移動説では、なぜその運動が起こるかを説明できなかった。しかし第二次世界大戦で発達した音波を使用する技術を用いた海底地形の調査を通じて大西洋の中央海嶺が発見され、さらにそこから両側に海洋底が広がっていることが判明した[82]。この発見を皮切りに様々な証拠が集められ、重力計測による大陸地殻と海洋地殻の存在、地震波計測による核とマントルの存在が明らかとなり[83]、1960年代中ごろにマントル対流と地殻のさまざまな運動が理論的に構築され、プレートテクトニクスの概念が生まれた[47]。これは1980年代頃までには大枠が出来上がり、さらに地震波トモグラフィーによるマントル構造の解析(マントルトモグラフィー)や対流状況とプレートの関連を解析(プルームテクトニクス)などへ研究段階は発展した[84]。 近年の研究

1957年の初の人工衛星の軌道投入[85]以来、地球を宇宙空間の衛星軌道上から観測する手法が発達した。1961年、ソビエト連邦がユーリイ・ガガーリンの宇宙飛行を成功させ、全球写真は1968年にアポロ8号が撮影したものが公開された。宇宙から地球を観察分析する手法は多方面に渡って行われ、大気や気象、植生、海流や海水温度などの水状況、オゾンホールなど地球理解に寄与している[85]。プレートの移動や沈み込み観測にはGPSが利用されている[86]。 宇宙探査機による太陽系の他の惑星探査は、地質学中心の地球物理学から比較惑星学そして惑星物理学へと地球理解の手法を発展させた。地球地殻上に存在する最古の地質は38億年前のものまでだったが、月を始めとする天体の詳細な分析は太陽系そして地球起源に関する情報を与えた。また、斉一説手段を取る地質学では得られない比較対象をもたらし、地球理解の深耕にも寄与した[87]。 また、地殻を掘り進む研究も進んだ。モホロビチッチ不連続面を貫通し資料を得ようとする活動は1950年代からあり、1975年からは国際深海掘削計画が進め、2004年には統合国際深海掘削計画 (IODP) が調印された。ここに日本での建造が進んでいた深海掘削船「ちきゅう」が投入され、2012年のマントル到達を目標にしている[88]。 脚注注釈出典

参考文献

関連項目

外部リンク

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

地球 (アース)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/07/17 18:13 UTC 版)

「神と奴隷の誕生構文」の記事における「地球 (アース)」の解説

発展界の一世界。アルマダートが発見した時にはすでに介入の余地なく発達しきっており、『利益なし』として入札が断念され、発展界入りする。

※この「地球 (アース)」の解説は、「神と奴隷の誕生構文」の解説の一部です。

「地球 (アース)」を含む「神と奴隷の誕生構文」の記事については、「神と奴隷の誕生構文」の概要を参照ください。

地球

出典:『Wiktionary』 (2021/10/04 11:30 UTC 版)

固有名詞

発音(?)

東京アクセント

京阪式アクセント

- ちきゅ↗ー

語源

翻訳

- アイスランド語: jörð (is) 女性

- アイマラ語: aka pacha

- アイルランド語: domhan (ga) 男性

- アストゥリアス語: tierra

- アゼルバイジャン語: yer

- アフリカーンス語: aarde

- アラゴン語: tierra

- アラビア語: أرض (arḍu) 女性

- アラビア語エジプト方言: ارض

- アルメニア語: Երկիր

- アレマン語: erde

- イタリア語: la Terra 女性

- ウェールズ語: y Ddaear

- ヴォラピュク: tal

- ウルドゥー語: زمین (zamīn) 女性, پرتھوی (prithvī) 女性

- 英語: Earth (en)

- 古英語: middanġeard (ang) 男性, eorðe

- エウェ語: Anyigba

- エストニア語: Maa (et), maakera (et)

- エスペラント: tero

- オランダ語: de Aarde 通性, aarde 女性

- カシューブ語: zemia

- カタルーニャ語: La Terra, Terra 女性

- ギリシア語: Γη

- グジャラート語: પૃથ્વી

- クリミア・タタール語: Zemin

- サモギティア語: žemė

- シンハラ語: පොළොව, මහ පොළොව

- スウェーデン語: jorden (sv)

- ズールー語: umhlabathi

- スペイン語: la Tierra, tierra 女性

- スロヴァキア語: Zem, zem 女性

- スロヴェニア語: Zemlja (sl) 女性

- スワヒリ語: dunia (sw)

- セブアノ語: kalibotan

- セルビア・クロアチア語:

- タイ語: โลก

- タタール語: Cir

- チェコ語: Země (cs) 女性

- チェロキー語: ᎡᎶᎯ

- チュヴァシュ語: çĕр

- 中国語: 地球 (dìqiú)

- 朝鮮語: 지구 (jigu) (地球) (jigu)

- ディベヒ語: ބިން (bin)

- テルグ語: భూమి (bhoomi)

- デンマーク語: Jorden, jorden

- ドイツ語: Erde (de) 女性

- トルコ語: dünya (tr), yerküre (tr), arz (tr)

- ノルウェー語: jorden (no) 男性

- ハワイ語: ao, honua, ‘āina

- ハンガリー語: Föld (hu)

- ビコール語: kinaban

- ビルマ語: (kăba-jo)

- ヒンディー語: पृथ्वी (prithvī) 女性

- フィンランド語: Maa (fi), maapallo (fi), maa (fi)

- フランス語: la Terre, terre 女性

- 西フリジア語: ierde

- ブルガリア語: земя

- ブルトン語: Douar 男性

- ベトナム語: trái đất (vi)

- ヘブライ語: ארץ (eretz)

- ベラルーシ語: зямля

- ペルシア語: زمین (zamin)

- ベンガル語: পৃথিবী

- ポーランド語: Ziemia (pl) 女性

- ポルトガル語: Terra (pt) 女性

- マラヤーラム語: ഭൂമി (bhoomi)

- マルタ語: l-Art

- ラテン語: orbis (la) 男性, terra (la) 女性

- ラトヴィア語: Zeme, zeme 女性

- リトアニア語: Žemė (lt) 女性

- ルーマニア語: pământ, Pământul 中性

- ルクセンブルク語: Äerd 女性

- ロシア語: Земля (Zemljá, zemljá) 女性

関連語

- ほし

派生語

参考文献

「地球」の例文・使い方・用例・文例

- 地球温暖化の問題について討議することに同意します

- 地球の周りを回る

- 地球の大気は海面付近が一番濃い

- 地球上のものはすべて原子で構成されている

- 地球は自転する

- 昔,人々は地球は平らだと信じていた

- 軌道異常が原因で地球温度低下が生じたのではないかと考えられる

- 20世紀に地球の気候は著しく変わった

- 月が地球をひと回りするのに1日かかる

- 地球は外周が約25,000マイルある

- 地球の中心核

- 彼は地球温暖化の危険性について演説をした

- 地球が太陽の周りを回っていることを証明できますか

- 太陽は地球からはほど遠い

- 地球は太陽の周りを回る9つの惑星の1つだ

- 地球は24時間ごとに1回自転する

- 地球が平らではないことはだれでも知っている

- アフリカ象はどんどん地球上から姿を消している

- 地球市民

- 地球を1周する

地球と同じ種類の言葉

- >> 「地球」を含む用語の索引

- 地球のページへのリンク