しょうわくせい‐たい〔セウワクセイ‐〕【小惑星帯】

小惑星帯 asteroid belt

小惑星帯

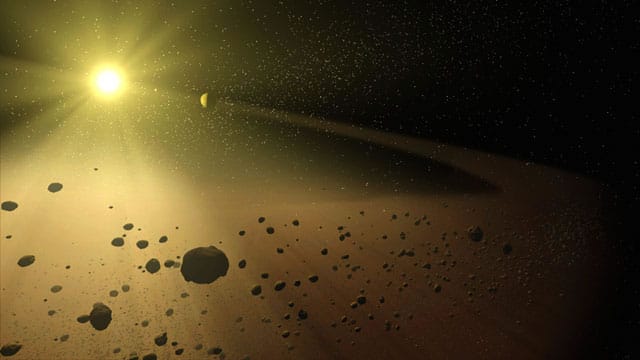

直径1km以上の小惑星が100万個以上存在すると推定される小惑星帯(アステロイドベルト)

小惑星は、中心にある太陽を取り囲むかたちで無数に分布しており、とくに小惑星が集中している火星と木星の軌道の間のドーナツ状の部分を「小惑星帯」と呼んでいます。

小惑星帯の中の小惑星は円形に近い安定した軌道をまわっていますが、なかには木星の重力の影響を受けて、太陽系の中心に向かう軌道に変化してしまう小惑星もあります。このように地球の軌道のそばまで来る小惑星を「地球近傍小惑星」(Near Earth Object略して「NEO」)といい、これらは地球に衝突する危険性をもった天体といえます。

きれいな尾を引いて流れる彗星も小惑星のひとつ?

じつは、小惑星と彗星を厳密に区別できるわけではありません。

彗星は太陽に近づくと暖められてガス(水蒸気)を放出し長い尾を引きますが、太陽から離れてしまうとガスの放出が止まってしまい、見たところ小惑星とまったく変わりません。また、ガスの成分を放出しきってしまえば太陽に近づいても尾を引くことがないので、その天体は小惑星として観測されることになるでしょう。逆に、小惑星として観測されていたものが突然ガスを放出して、じつは彗星だったということもあるのです。

つまり、長い尾を引く彗星も、ちりや氷でできた「小惑星」のひとつと呼ぶことができます。

小惑星帯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/13 09:08 UTC 版)

|

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2012年5月)

|

小惑星帯(しょうわくせいたい、英語: asteroid belt、アステロイドベルト)とは、太陽系の中で、火星の公転軌道と木星の公転軌道との間に存在する、小惑星の公転軌道が集中している領域を指す言葉である。ただ、観測技術の進歩に伴い、他の場所にも多くの小天体が発見されてきたため、他の小惑星集中地域に対して、それらが小惑星帯と呼ばれるようになるかもしれないと考えられるようになった頃から、区別のために、火星と木星の間の小惑星帯はメインベルト(英語: main belt)とも呼称されている[1]。

起源

多くの天文学者によって同意される一般的な理論では、惑星は太陽系の歴史の最初の100万年の間に、微惑星の累積によって形成されたとされる。微惑星は度重なる衝突によって、我々にとってなじみ深い岩の多い惑星(地球型惑星)と、巨大ガス惑星(木星型惑星)や巨大氷惑星(天王星型惑星)のコアとなったと考えられている。なお、惑星と呼ばれるサイズの天体にまで成長すると、一般に重力が充分に強いため、トロヤ群のような例外を除いて、他の小天体を重力によって排除してしまう[注 1]。

しかし現在、小惑星帯と呼ばれるこの地帯では、木星の強い重力によって惑星に成長する最終段階を阻まれ、微惑星は単一の惑星を形成できずに、そのまま太陽の周りを回り続けたとされる。

このため小惑星帯は、原始の太陽系の名残であると考える向きもあったが、小惑星帯を構成する小惑星自体は、原始の状態を保っているわけではないとの見方がされている。と言うのも、多くの観測結果と軌道計算などによって、小惑星帯には活発な変化が起きてきたと見られるようになってきたからである。これに加えて、木星の重力などの影響で公転軌道が変化し、この小惑星帯の軌道から大きく外れたと考えられる小惑星も、多数発見されてきた。

このようなメインベルトの小惑星に対して、エッジワース・カイパーベルトなどに属する太陽系外縁天体は、太陽系の形成後は、ほとんど変化が起きていないだろうと考えられている。

小惑星帯の環境

創作などでは、まるで土星の環のように、宇宙空間に岩石がびっしりと密集しているイメージで描かれることがあるが、実際の小惑星帯は、その大部分が空隙である。そのため、宇宙探査機が小惑星帯を横断した際にも、これまで重大な衝突事故を起こした事例は1回も無い。もし現実に宇宙探査機サイズの物体が、小惑星とランデブーするためには、極めて精密な軌道計算やターゲティングが必要である。

それでもなお、現在小惑星帯には何十万個もの小惑星が発見されており、その総数は数百万個を数えるだろうと推定されている。またそれ以外にも、1個の準惑星と逆行小惑星、何個ものメインベルト彗星や彗星・小惑星遷移天体も発見された。

小惑星帯に存在する天体のうち、およそ220個は直径が100 kmを超える。この中で最大の天体は小惑星番号1番のケレスであり、直径はおよそ1000 kmである。小惑星帯内の全体の質量は2.3 ×1021 kgであると見積もられ、これは地球の月の35分の1である。そしてその質量の総量の3分の1は、ケレスによって占められている。さらに小惑星番号10番までの天体で、総質量の約半分を占める。

小惑星帯に存在する小惑星の数の多さは、非常に活発な環境形成に役立ち、このため、小惑星同士の衝突は頻繁に発生する[注 2]。小惑星同士の衝突は、小惑星を新しい小惑星の「族」を形成するような多数の小さい断片にするか、それが低い相対速度で起こるならば2つの小惑星を接合する可能性もある。このように、小惑星帯の小惑星は、次第に変化してきたし、これからも変化してゆく。

太陽系外の小惑星帯

太陽以外の恒星の周囲にも、塵またはスペースデブリから成ると考えられているベルトが発見されてきた。なお、このベルトの軌道半径は撮影した画像から直接測定するか、ベルトの温度から計算される。

| 恒星 | 太陽系からの距離 (光年) |

軌道長半径 (天文単位) |

|---|---|---|

| エリダヌス座ε星 | 10.5 | 35-75 |

| くじら座τ星 | 11.9 | <55 |

| ベガ | 25 | 86-200 |

| けんびきょう座AU星 | 33 | 210 |

| HD 69830 | 41 | <1 |

| かに座55番星 | 41 | 27-50 |

| がか座β星 | 63 | 25-550 |

| うさぎ座ζ星 | 70 | 2.5-12.2 |

| HD 107146 | 88 | 130 |

| フォーマルハウト | 133 | 25 |

| HD 12039 | 137 | 5 |

| HR 4796 A | 220 | 200 |

| HD 141569 | 320 | 400 |

| HD 113766 | 430 | 0.35-5.8 |

脚注

注釈

出典

関連項目

外部リンク

小惑星帯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/09 18:11 UTC 版)

「グランド・タック・モデル」の記事における「小惑星帯」の解説

木星と土星は移動の間に、当初の軌道にあった微惑星をほとんど弾き出し、元の木星軌道の内側と外側に起源をもつ微惑星の残骸を残す。この取り残された微惑星たちは、異なるタイプの小惑星が混合しているという小惑星帯の構造を説明する。木星の移動以前は、木星周辺の領域は太陽からの距離によって異なる組成の微惑星が存在していた。岩石質微惑星が内側の領域を占有する一方で、より始原的な氷微惑星が凍結線を超えた外側の領域に分布していた。木星と土星が内側に移動することで、内側に位置していた小惑星の最大 15% が土星軌道の外側まで散乱される。木星と土星は、反転した後にこれらの微惑星との一次遭遇によって、元の数の約 0.5% 程度を内側の安定軌道へと戻す。木星と土星が外側の領域に達した後、外側に位置していた始原的微惑星の 0.5% が小惑星帯外縁部へと散乱される。木星と土星との遭遇は、大きな離心率と軌道傾斜角を持つ微惑星を数多く残す。これらの微惑星は、ニースモデルで提唱されている巨大惑星の軌道不安定性の間に数が減少すると考えられ、そのため小惑星帯の軌道離心率分布は現在のものと似たものになる。氷微惑星の一部は地球型惑星が形成される領域に取り残され、これが集積期の惑星に衝突することで惑星に水をもたらす。

※この「小惑星帯」の解説は、「グランド・タック・モデル」の解説の一部です。

「小惑星帯」を含む「グランド・タック・モデル」の記事については、「グランド・タック・モデル」の概要を参照ください。

「小惑星帯」の例文・使い方・用例・文例

- 小惑星帯のページへのリンク