すいせい

昭和60年(1985)8月に打ち上げられた彗星探査機PLANET-A(プラネットエー)の愛称。宇宙科学研究所(現JAXA、宇宙航空研究開発機構)が開発。76年ぶりに回帰したハレー彗星に15万キロメートルまで接近。先立って打ち上げられた試験機さきがけとともに国際協力探査計画に参加し、紫外線撮像装置による彗星の中心核部分の撮影と太陽風の観測に成功した。平成3年(1991)2月に運用を終了した。

すい‐せい【×彗星】

【彗星】(すいせい)

空技廠(海軍航空技術廠)D4Y2.

大東亜戦争中期に開発・生産された、日本海軍の艦上爆撃機。

当初、海軍は九九式艦上爆撃機の後継としてドイツのHe118を国産化する計画を立てていたが、機体構造や量産準備に問題があり、また国産の意見も強かったので、結局は国産に落ち着いた。

結果海軍は、昭和13年に空技廠で試作されていた「十三試艦上爆撃機」を量産化することとして開発を開始した。

最大速度519km/h、航続距離1842kmの要求はかなり厳しく、設計陣は徹底した空力的洗練を行うことで対応した。

そのためエンジンはダイムラーベンツ製の「DB-601A」液冷エンジンが採用(量産型はDB-601Aのライセンス生産品である熱田一二型を搭載)され、爆弾も爆弾槽に収納されることになった。

昭和15年1月には試作機が完成し、予想通りの高性能を発揮したが、各部改修や強度問題の発生などで採用が遅れ、昭和18年12月にようやく「彗星一一型」として制式採用された。

なお、制式採用より以前、爆弾槽にカメラを装備したタイプが「二式艦上偵察機」として蒼龍に先行して搭載され、ミッドウェー海戦にも参加した。

しかし、空冷エンジンを搭載した機体がほとんどだった日本製航空機には馴染みが薄く、整備しづらい傾向が強かった液冷エンジンは、不調による稼働率の低さに悩まされ、後に空冷エンジンに変更した機体も製作されている。

スペックデータ(彗星一二型)

| 機体略号 | D4Y2 |

| 乗員 | 2名 |

| 全長 | 10.22m |

| 全高 | 3.3m |

| 全幅 | 11.5m |

| 主翼面積 | 23.6㎡ |

| 自重 | 2,440kg |

| 最大重量 | 3,650kg |

| プロペラ | ハミルトン定速3翅 |

| 発動機 | 愛知「熱田」三二型液冷倒立V型12気筒(公称1,340馬力)×1基 |

| 最高速度 | 580km/h(高度5,250m) |

| 上昇限度 | 10,700m |

| 航続距離 | 1,463~3,604km |

| 固定武装 | 7.7mm機銃×3門(機首固定2門(携行弾数各600発)、後上方旋回1門) |

| 爆装 | 500kg爆弾×1発もしくは30kg爆弾×2発 |

| 生産機数 | 2,157機(空冷型等含む) |

主なバリエーション

- 十三試艦上爆撃機(D4Y1):

DB 601A液冷エンジンを搭載した試作型。生産数5機。

- 二式艦上偵察機一一型(D4Y1-C):

偵察用カメラと爆弾倉内蔵式増加燃料タンクを追加した艦上偵察機型。

- 二式艦上偵察機一二型(D4Y2-C/R)

発動機をアツタ三二型に換装した艦上偵察機型。

派生型に後方旋回機銃を13mm機銃に強化した一二甲型(D4Y2-Ca/Ra)も生産された。

- 彗星一一型(D4Y1):

「熱田」二一型(公称1,010hp)発動機搭載の初期型

- 彗星一二型(D4Y2):

「熱田」三二型(公称1,340hp)発動機を搭載する艦上爆撃機型。

風防形状や照準器が変更されている。

- 彗星一二甲型(D4Y2a):

後部旋回機銃を13mm口径に変更した武装強化型。

- 彗星一二戌型(D4Y2-S):

偵察員席後方に20mm固定機銃(斜め銃)4丁を搭載した試作夜間戦闘機。

三〇二空を始めとする本土防空部隊と芙蓉部隊に配備された。

- 彗星二一型(D4Y1改):

航空戦艦への搭載用に、一一型の機体を強化し、発動機を熱田三二型に換装、カタパルト射出可能に改造した型。

- 彗星二二型(D4Y2改):

航空戦艦への搭載用に、一二型の機体を強化し、カタパルト射出可能に改造した型。

- 彗星二二甲型(D4Y2a改):

航空戦艦への搭載用に、一二甲型をカタパルト射出可能に改造した機体。

- 彗星三三型(D4Y3):

液冷エンジンの稼働率の悪さから、空冷の金星六一型または金星六二型(離昇1,560馬力)に換装した機体。

試作機を除き制動フック無し。

一二型同様、後方旋回機銃を13mm機銃に強化した三三甲型(D4Y3a)も生産された。

宇垣中将の最後の乗機も本機である。

- 彗星四三型(D4Y4):

後席を廃止し、防弾装備を強化、爆弾倉扉廃止などの改修を施した簡易型。

加速用の火薬ロケットを装備するために胴体下部にロケット装着用の大きな切欠きがある。

- 彗星五四型(D4Y5):

「誉」一二型(公称1,650hp)発動機搭載型。計画のみ。

彗星

彗星の正体は氷や岩のかたまり

太陽系の中には8つの惑星(わくせい)のほかにも、太陽のまわりを回っている天体があります。その1つが彗星(すいせい)です。彗星は、太陽に近づくと長い尾を引いて美しく輝きます。その本体は、直径数kmの核と呼ばれる氷や岩のかたまりです。これが太陽に近づくと、ガスやちりが蒸発して、尾を引くように見えるのです。彗星は太陽に近づくたびに蒸発してしまうので、やがては消滅してしまいます。

宇宙のどこかにある「彗星の巣」

次から次へと彗星があらわれるのには、どこかに「彗星の巣」があるからではと考えられていました。その1つが太陽から1光年もはなれた場所にある「オールトの雲」です。オランダの天文学者オールトが考えたものですが、その存在はまだ明らかにされていません。そしてもう1つが、アメリカの天文学者カイパーが考えた冥王星の内側にある「カイパーベルト」です。実際にこのあたりからは、小さな天体も見つかっています。

彗星の尾には2つのタイプがある

彗星のいちばんの特徴は、その長い尾です。 しかし、その尾はいつもあるわけではありません。尾は太陽に近づくとあらわれるものなので、尾をもつ明るい彗星は日没後の西の空か、日の出前の東の空にしか見えません。尾の長さも、太陽と地球の距離より長いものもあり、その種類は大きく2つに分けられます。1つは太陽と反対の方向に、まっすぐ伸びる尾で、青く見えます。もう1つは、幅の広い曲がった尾で、太陽の光を反射して黄色に見えます。これは固体のちりでできているものです。彗星によってはこの2つがいっしょに見えることもあります。

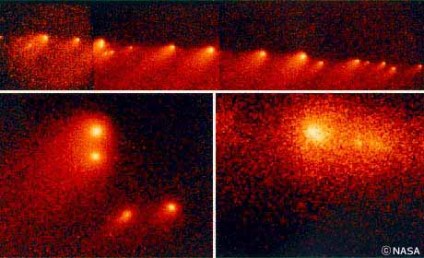

1994年7月、木星に大衝突した彗星「シューメーカー・レビー9」

さまざまな彗星が、長い時間をかけて太陽に近づく

1985~86年にかけて観測されたハレー彗星は有名です。ハレー彗星は76年周期で太陽に近づきます。ですから、次にハレー彗星が太陽に近づき、地球から観測できるのは2061年になります。その周期は短いもので3年、長いものは何千年もかけて太陽に近づきます。このように規則正しく姿を見せる彗星もありますが、なかには、突然あらわれて二度と戻ってこないものもあります。これまで観測されたものには、1987年のブラッドフィールド彗星、1990年のオースチン彗星、1992年のスイフト・タットル彗星などがあります。

すいせい 【彗星】

彗星

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/12 21:58 UTC 版)

|

この記事には適切な導入部や要約がないか、または不足しています。

|

彗星(すいせい、英語: comet)は、太陽系小天体のうち、おもに氷や固体微粒子でできており、太陽に近づいた際に一時的な大気であるコマや、コマの物質である塵やガス、イオンの尾(テイル)を生じるものを指す。

概要

| 恒星(太陽) | ||||||

| 太陽の 周りを 回る 天体 |

惑星 | 地球型惑星 | ||||

| 木星型惑星 | ||||||

| 天王星型惑星 | ||||||

| 準惑星 | ||||||

| 小惑星帯にあるもの (ケレスのみ) |

||||||

| 冥王星型天体 | ||||||

| 太陽系 小天体 |

冥王星型天体以外の 太陽系外縁天体 |

|||||

| 小惑星 | ||||||

| 彗星 | ||||||

| 惑星間塵 | ||||||

| 太陽以外の 天体の周りを 回る天体 |

衛星(未定義) | |||||

| ■Portal ■Project ■Template | ||||||

| 太陽系外縁天体 | |

|---|---|

| エッジワース ・カイパー ベルト (海王星との 軌道共鳴) |

(3:4) |

| 冥王星族 (2:3) | |

| (3:5) | |

| キュビワノ族 ( - ) | |

| (1:2) | |

| 散乱円盤天体 | |

| オールトの雲 | |

| 類似天体 | ケンタウルス族 |

| 海王星のトロヤ群 | |

| 彗星(遷移天体) | |

| 関連項目 | 準惑星(冥王星型天体) |

| 太陽系小天体 | |

| ■Portal ■Project ■Template | |

彗星は、尾が伸びた姿から日本語と中国語では箒星(ほうきぼし、彗星、帚星)とも呼ばれる。英語ではコメット(comet)と呼ばれる。天体写真が似るため、流星と混同されがちであるが、天体観望における見かけの移動速度は大きく異なり、肉眼による彗星の見かけ移動は日周運動にほぼ等しいため、流星と違って尾を引いたまま天空に留まって見える[1]。

小惑星が太陽からおおよそ3AU以内の距離に近づいてから、コマや尾が観測され、彗星として観測される。その位置は火星軌道と木星軌道のほぼ中間にあたる[2]。

太陽に近づく周期(公転周期)は、約3年から数百万年以上まで大きな幅があり、中には二度と近づかないものもある。軌道による分類の節を参照のこと。

彗星は太陽に近づくと太陽熱の影響で氷が溶け、表面から放出されたガスや微粒子が太陽光に反射し光って見える。これらが流星の元となる塵の供給源となっている。彗星の中には肉眼でもはっきり見えるほど明るくなるものもあり、数日間~数か月ほど観察できる期間がある、尾の形や大きさが様々であることなどから視認しやすく、古くから観察の対象とされ、凶兆と考えられるなど、人類の関心の的となってきた[3]。いくつかの明るい彗星の出現の記録は、古文献や壁画などに残るほど古代から残されているが、ほとんどの周期彗星は数十年以上のサイクルであるために、その周期性が判明したのは、観察史からすればごく最近である。古代ギリシアの時代から長い間、彗星は大気圏内の現象だと考えられてきたが、16世紀になって宇宙空間にあることが証明された。ただし、彗星の性質などにはいまだに不明な点も多く、また近年は太陽系生成論の方面からも大きな関心が寄せられ、彗星の核に探査機が送り込まれるなど、研究・観測が活発に続けられている。

彗星には、発見報告順に最大3人まで発見者(個人またはチーム、プロジェクト)の名前がつけられる。彗星を熱心に捜索する「コメットハンター」と呼ばれる天文家もいるが、20世紀末以降は多くの彗星が自動捜索プロジェクトによって発見されるようになっている。

2006年8月にプラハで開かれた国際天文学連合(IAU)総会での決議により、彗星は小惑星とともに 「small solar system bodies(SSSB)」のカテゴリーに包括することが決定された。これを受け、日本学術会議は2007年4月9日の対外報告(第一報告)[4]において、2007年現在使われている「彗星」「小惑星」などの用語との関係については将来的に整理されることを前提としたうえで、訳語として「太陽系小天体」の使用を推奨した。

近年ではLINEAR彗星 (354P)、(596)シャイラなどのように、天体衝突により彗星状に塵を飛散させた小惑星が観測されるケースが増えており、前者は彗星として登録されている。

物理的特徴

核

彗星の本体は核と呼ばれる。核は純粋な氷ではなく、岩石質および有機質の塵を含んでいる。このことから、彗星の核はよく「汚れた雪玉」に例えられる。核の標準的な直径は1 - 10キロ程度で[5]、小さく暗いものでは数十メートル、非常に大きいものでは稀に50キロほどに達する。質量は、大きさによってかなり異なってくるが、直径1キロ程度の彗星で数十億トン単位、10キロ程度の彗星で数兆トン単位であると考えられる[5]。これは、地球の山1つ分ほどに相当する。自らの重力で球形になるには質量が足りないため、彗星の核は不規則な形をしている。

氷の構成成分を分子数で見ると、たとえばハレー彗星の場合、80%近くは水(H2O)で、以下量の多い順に一酸化炭素(CO)、二酸化炭素(CO2)、アンモニア(NH3)、メタン(CH4)と続き[6][7]、微量成分としてメタノール(CH3OH)、シアン化水素(HCN)、ホルムアルデヒド(CH2O)、エタノール(C2H5OH)、エタン(C2H6)などが含まれる。さらに鎖の長い炭化水素やアミノ酸などのより複雑な分子が含まれる可能性もある[8][9][10]。双眼鏡や望遠鏡で見たときに青緑色に見えるのは、これらの微量成分が太陽光で解離してできるC2(炭素が2つつながったもの)やCNなどのラジカルの輝線スペクトルが強いためである[11]。2009年には、NASAの探査機スターダストによるミッションで回収された彗星の塵から、アミノ酸のグリシンが発見されたことが確認された[12]。

塵の成分はケイ酸塩や有機物を始めとする炭素質である。ケイ酸塩は結晶質と非晶質の両方を含む。通常、ケイ酸塩が結晶化するには数百度の高温が必要であり、彗星は、低温でできる氷と高温でできるケイ酸塩結晶が混じり合っている点で珍しい[13]。

彗星の核は、太陽系に存在する物体の中でもっとも黒い天体である[14]。探査機ジオットは1986年にハレー彗星の核に接近し、核の光のアルベド(反射能)が4%しかないことを発見した[14][15]。また探査機ディープ・スペース1号も2001年にボレリー彗星に接近して観測を行い、核の表面のアルベドが2.4%から3%程度しかないことを発見した[15]。これは、月やアスファルトの光のアルベドが7%なのと比較するとかなり小さい値である。複雑な有機化合物がこのような暗い表面を構成していると考えられている。太陽によって表面が熱せられると揮発性の化合物が、特に黒っぽい傾向のある長鎖の化合物を残して蒸発して飛び去ってしまい、石炭や原油のように黒くなる。彗星の表面が非常に黒いため、熱を吸収して外層のガスが流出する。

コマと尾

太陽から遠いところでは、低温のため核はすべて凍りついており、地球上から見てもただの恒星状の天体にしか見えない。しかし、彗星が太陽に近づいていくと、太陽から放射される熱によってその表面が蒸発し始める。それにともなって発生した[16]ガスや塵は非常に大きく、きわめて希薄な大気となって核の周りを球状に覆う。これはコマと呼ばれる(これは「髪」という意味であり、実際に古くは日本語訳されて「髪」と呼ばれることもあった)。コマの最外層は水素のガス雲となっており、水素コロナと呼ばれる[17]。

そして、太陽からの放射圧と太陽風により、太陽と反対側の方向に尾が形成される。尾には、ダストテイル(塵の尾)という、塵や金属から構成された白っぽい尾と、イオンテイル(イオンの尾)またはプラズマテイルという、イオン化されたガスで構成される青っぽい尾がある。ダストテイルは曲線状となる[18]。これには、核から放出された塵が独自の軌道で公転するようになり、徐々に核本体から遅れていくため、また、太陽の自転により太陽風が渦巻いていたり、太陽の光の圧力(光圧)の影響なども受けていたりするためなどの理由がある。2007年のマックノート彗星や歴史上の大彗星のいくつかでは、何本もに枝分かれしたダストテイルが扇状に広がって見えた。これに対しイオンテイルは、ガスが塵より強く太陽風の影響を受け、太陽の引力よりも磁場に従って運動するため、太陽のほぼ反対側に直線状に伸びていく。ただし、太陽風の乱れによって、時には折れ曲がったりちぎれたりするなど、激しい変化を見せることもある。なお、地球が彗星の軌道面を通過するとき、彗星の曲がった塵の尾と地球との位置の関係で、尾の一部が見かけ上太陽の方向に伸びているように見えることがあり、アンチテイルと呼ばれる[19](アラン・ローラン彗星(C/1956 R1)のアンチテイルは殊に有名である)。実際には太陽に向かって尾が伸びているわけではなく、あくまでも視覚上の錯覚である。アンチテイルの観測は太陽風の発見に大きく貢献した[20]。

太陽に接近すると尾が生じる。イオンの尾はほぼ常に太陽と逆の方向を向いているが、塵の尾は曲線状になる。

コマや尾は、核に比べて非常に規模が大きくなる。コマは水素コロナを含めると、時には太陽(直径約139万キロ)よりも大きくなることがある[18]。また、尾も1天文単位以上の長さになることがある[7]。1996年春に明るくなり、観測史上もっとも尾が長く伸びた百武彗星では、尾の実長は実に3.8天文単位(5億7,000万キロ)にも達した。コマと尾はどちらも太陽に照らされ、太陽系の内側に入り込んでくると地球から肉眼で見えるようになることもある。塵は太陽の光を直接反射し、ガスはイオン化されるため明るく輝く。ほとんどの彗星は暗すぎて望遠鏡がなければ見ることができないが、10年に数個ほどは、肉眼でも充分見えるほどに明るくなる。

1996年、百武彗星の観測から彗星がX線を放射していることが初めて観測された[21]。彗星がX線を放射していることはそれまで予測されていなかったため、この発見は研究者たちを驚かせた。このX線は彗星コマと太陽風との相互作用により生じると考えられている。イオンが急速に彗星の大気に突入すると、イオンと彗星の原子や分子が衝突する。この衝突により、イオンは1つか複数の電子を捕獲し、それがX線や遠紫外線の光子の放出につながると考えられている[22]。

軌道による分類

| 彗星 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 離心率と公転周期による分類 | ||||

| e < 1 | 周期彗星 | 短周期彗星 | 短周期彗星 | P < 200 |

| 長周期彗星 | 長周期彗星 | P ≧ 200 | ||

| e ≧ 1 | 非周期彗星 | 非周期彗星 | ||

| 特徴的な彗星 | 大彗星 | |||

| サングレーザー(クロイツ群) | ||||

| 成因上の関連 | 彗星・小惑星遷移天体 | |||

| 地球近傍天体 | ||||

| 太陽系外縁天体 | ||||

| 分類上の関連 | 太陽系小天体(小惑星) | |||

| ■Project ■Template | ||||

彗星は、太陽を焦点のひとつとする楕円、放物線あるいは双曲線の軌道をとり、軌道によって分類される。離心率が1より小さい楕円軌道を持つ彗星は、太陽を周期的に周回するもので、周期彗星と呼ばれる。周期彗星が太陽の近くへ戻ってくることを「回帰」という。離心率が1である放物線軌道、あるいは離心率が1より大きい双曲線軌道を持つ彗星は、二度と戻ってこないと考えられ、非周期彗星と呼ばれる[23]。

ただ、惑星や近傍恒星の重力や、非重力効果により、実際の彗星の軌道は不安定である。特に、周期数百年以上の彗星の楕円軌道は、わずかな軌道の変化で周期が大きく変わるため、周期どおりに戻ってくるとは限らない。また後述する通り、起源や特性からも、周期の長い周期彗星は非周期彗星に近い。このような理由により、彗星を、周期彗星と非周期彗星ではなく、公転周期200年未満の短周期彗星と、200年以上の長周期彗星に分けることが多い。その場合、「周期彗星」という言葉は、短周期彗星と長周期彗星の両方を指す場合もあるが[24]、特に短周期彗星のみを指して用いられる場合もある[23]。周期彗星、長周期彗星、非周期彗星の3つに分けることもある。

21世紀初頭では別の種類として、小惑星帯上にありながら彗星として活動する彗星が発見されており、メインベルト彗星と呼ばれている[25][26]。これは小惑星と彗星の分類に見直しを迫ることになるかもしれないが、近年では軌道を限定しない「活動的小惑星」(Active asteroid)という呼称が使われる傾向にある。ほかにも、特徴的な軌道を持つ彗星として、近日点が太陽にきわめて近いサングレーザーがある(後述)。

軌道の特徴と起源

左上図には内惑星と小惑星帯、オレンジ色の木星軌道が描かれている。右上図には紫色の冥王星軌道とカイパーベルトが見える。左下図にある空色に塗られたオールトの雲はこれらとは比較にならないほど遠方に広がっている。

短周期彗星はエッジワース・カイパーベルト、またはそれに隣接する散乱円盤天体を起源に持つと考えられ[27]、ハレー彗星以外に大型の彗星は少ない。一方、長周期彗星の起源はオールトの雲にあると考えられ、大彗星になるものが多い。特に、以前の観測記録がない大型の彗星は、太陽系の起源を知る上で重要な手がかりとなると考えられている。

小惑星は比較的円に近い楕円軌道を描いているものが多いのに対して、彗星は非常に細長い楕円や放物線、双曲線の軌道をとるものが多い(軌道の離心率の値が大きい)。彗星がなぜ極端な楕円軌道になるような摂動を受けるのかを説明するために、さまざまな説が提唱されてきた。有名なものとして、銀河系の中の恒星が太陽の近くを通過したことにより、オールトの雲を含む太陽系外縁天体の軌道がかき乱され、その一部が太陽へと落下してくるとする説や、ネメシスという太陽の連星、あるいは未知の惑星Xの存在を仮定して、その重力的影響によるものだとする説などがある。

1950年、天文学者のヤン・オールトは、長周期彗星の軌道計算を行い、遠日点が太陽から1万天文単位 - 10万天文単位(約0.1光年 - 1光年)の距離のものが多いことを発見した。そこでオールトは、小天体が多く集まるオールトの雲と呼ばれる領域が太陽系の最外縁部に存在するという仮説を提唱した。この仮説は広く受け入れられ、それ以後彗星はオールトの雲に起源を持つと考えられるようになった。オールトの雲に存在する天体は、ときどきお互いに重力的相互作用(摂動)を起こし、一部が太陽の引力にとらえられて極端な楕円軌道を描くようになり、太陽に非常に接近するようになる。

オールトの雲とエッジワース・カイパーベルトはいずれも、太陽系の形成と進化の過程において原始惑星系円盤で形成された微惑星、または微惑星が集まった原始惑星が残っていると考えられている領域である。太陽から3AU以遠では比較的凝固点の高い物質がすべて凍り、岩石質の物質の総量を上回るため、微惑星の主成分は氷になる。オールトの雲は、主として木星や土星が形成される付近の軌道にあった氷小天体が、形成後の木星や土星に弾き飛ばされたものと考えられ、太陽系を球殻状に取り巻いている。エッジワース・カイパーベルトは太陽系外縁部の氷小天体が惑星にまで成長できずに残ったものと考えられており、黄道面を取り巻くようにして環状に広がっている。したがって、オールト雲起源の彗星の方がエッジワース・カイパーベルト起源のものより形成温度が高いと考えられている。

2009年11月の時点までで、3,648個の彗星が知られており[28]、そのうち約1,500個がクロイツ群の彗星、約400個が短周期彗星である[29]。この数は増え続けているが、本当に存在するはずの彗星のうちのごく一部である。太陽系外部に存在する彗星の元になる天体はおよそ1兆個存在するかもしれない[30]。地上から肉眼で見えるようになる彗星の数はおおまかには1年に1個程度だが、その大部分は暗く目立たない[31]。歴史上、非常に明るく肉眼でもはっきり見え、多くの人に目撃されたような彗星は大彗星と呼ばれることがある。

彗星は質量が小さく、軌道が楕円であるため、周期的に巨大な惑星に接近し、その度に彗星の軌道は摂動を受け変わる。短周期彗星は、遠日点までの距離が、巨大な惑星の軌道半径と同じになるような強い傾向が見られる。これらはその惑星の名を取って木星族、土星族、天王星族、海王星族の彗星などと呼ばれる。その中でも、木星の軌道付近に遠日点を持つ木星族の彗星が特に多い[32]。オールトの雲からやってきた彗星は、しばしば巨大な惑星に接近し、重力の強い影響を受ける。特に木星は、ほかの惑星をすべて合計したより2倍以上大きな質量を持っているため、非常に大きな摂動を彗星に与える。なお、もし木星や土星のような巨大惑星がなければ、現実より多くの彗星が太陽系中心部に侵入し、一部は地球と衝突していただろうという説がある[33](惑星の居住可能性#グッド・ジュピターも参照)。

また、重力的な相互作用により軌道が変わったため、過去数十年や数世紀の間に発見された周期彗星のうち、その彗星が将来どこに現れるか予測できるほどよく軌道が定まっていなかったいくつかが見失われている。しかし時折、「新」彗星の過去の軌道をさかのぼることにより、古い「見失われた」彗星と同一だと判明することがある。その例として、テンペル・スイフト・LINEAR彗星(11P)が挙げられる。この彗星は1869年に発見され、「テンペル・スイフト彗星」と命名されたが、木星の摂動により軌道が変わり、1908年以降見失われていた。しかし2001年、LINEARが偶然発見した「LINEAR彗星(C/2001 X3)」が、発見後しばらくしてテンペル・スイフト彗星と同一の天体だと判明し、93年ぶりの再発見が認定されるとともに、名前がテンペル・スイフト・LINEAR彗星に変更されることとなった[34]。

彗星の軌道に関する特徴のひとつとして、軌道面の傾き(軌道傾斜角)が非常に大きいものが多いということが挙げられる。太陽系の惑星は、軌道傾斜角はおおむね数度程度、大きくても10度以内に収まっている。また小惑星も、20度から30度程度まで傾いているものは多いが、軌道傾斜角がある程度小さいものが多い傾向はある。短周期彗星も、惑星の摂動により軌道を変えられた影響もあって、軌道傾斜角が小さいものが大半を占める。しかし、長周期彗星は、黄道面とほとんど垂直な軌道を持ったもの(軌道傾斜角が90度前後)や、惑星や大半の彗星、小惑星と逆向きに公転しているもの(軌道傾斜角が180度であるとも見なせる)も多く、ほとんどランダムに空のどこからでも現れるように見える。これは、オールトの雲の分布が球殻状であると推定する根拠になっている。

彗星の明るさとその予測

彗星の明るさ、すなわち光度は、恒星と同じように等級を単位として表される。しかし、彗星は恒星と違って核、コマ、尾などの構造があり、それぞれ明るさがあるため、すべての部分を含んだ明るさを全光度、核だけの明るさを核光度と呼び区別する。したがって、コマや尾がほとんど発達していない状態の彗星では全光度と核光度は等しく、逆に大きく発達している場合は核光度より全光度のほうが明るくなることになる。彗星には、中心核が特に明るい、すなわち中央集光が強いものも、逆に特に明るい部分がなく非常に拡散しているものもある。

彗星の明るさを測定するには、近くにある恒星と比較することになる。コマや尾が発達していない恒星状の彗星では、変光星や小惑星の場合と同じように、比例法と光階法という方法を用いる。しかし、コマや尾が発達している場合、同じ明るさでも点光源と面光源では明るさが違って見えてくるため、単純に比較することはできない。このため、彗星の明るさを憶えてからピントをずらして基準星が同じ大きさに見えるようにし、明るさを比較するシジウィック法(Sidgwick法、S法)、わざとピントをずらし、彗星と比較星が同じ大きさに見えるようにしてから明るさを比較するボブロフニコフ法(Bobrovnikoff法、B法)、彗星が均一な明るさに見える程度にピントをずらしてから明るさと大きさを憶え、基準星が同じ大きさに見えるまでぼかしてから覚えた彗星の明るさと比較するモーリス法(Morris法、M法)などの方法が用いられる[35]。核光度も、全光度と同様に測定する。測定された彗星の光度は、観測者の熟練の程度やその日の体調、観測器材の状態、観測状況、基準星の明るさの誤差など、さまざまな要因により、観測者によって0.5等級以上ばらつく場合がほとんどである。また、CCDカメラなどで写真を撮影し、近くの基準星を用いて専用ソフトで明るさを測定することもできる。肉眼で見た光度(眼視光度)と、写真で測定した光度(写真光度)は数等級ずれることもある。

彗星の光度を正確に予測するのは非常に難しい。小惑星などの天体は通常、地球までの距離(地心距離)と太陽までの距離(日心距離)の2乗に反比例して明るくなるが、彗星の場合は太陽に近づくと塵やガスが噴出し、コマができたり尾が伸びたりするため、太陽までの距離の5乗から、場合によっては10乗以上に反比例して明るくなっていく。彗星の光度の予測には、一般に以下のような式(光度式)が使用される[36]。

- m = m0 + 5 log Δ + k log r

ここで、m は彗星の光度である。m0 は標準光度、または絶対光度と呼ばれ、彗星が太陽からも地球からも1天文単位の距離にある時の明るさを表す。また、Δ は地心距離、r は日心距離をそれぞれ天文単位で表したものである。また、k は光度係数と呼ばれる値で、この値が大きいと光度変化は激しくなり、小さいと光度変化は穏やかになる。観測期間が長くなり観測データが多数集まってくると、専用ソフトウェア[37]などを用い、最小二乗法などの方法で標準光度と光度係数を求めることができる。

発見からまもないなど、観測期間が短くデータも少ない場合は、光度係数を10と仮定して明るさを予測することが一般的である。標準光度は彗星の規模によって大きく違うが、光度係数は5.0から30程度の間に収まるものが大半である。しかし、核が分裂するなどの要因で活動が活発化し急激な増光(アウトバースト)が起こった場合は光度係数が100を越える場合もあるし、アウトバーストが終わるなどで活動が衰えた場合や核が崩壊して消滅していく場合などは、光度係数が大きく負の値を取る場合もある。ある1本の光度式に常によく当てはまる光度変化をする彗星もあるが、活動の規模が途中で変化すれば当てはまる標準光度や光度係数の値も変化する。しかし、いつどのように活動が変化するかを予測することは非常に難しい。何回か回帰している彗星は、以前の記録を基にある程度予測が可能だが、初出現の彗星についてはほぼ不可能である。また初出現の彗星は、しばらく観測しないとどんな光度式が当てはまるのかも分からない。彗星の光度予想が難しいと言われるのはこのような理由による。

彗星の崩壊と消失

太陽系からの離脱

彗星の軌道速度が速い場合、太陽系の内部に入ってきてそのまま太陽系の外部へ出ていく場合がある。大部分の非周期彗星がこの例にあたる。また、木星など太陽系内のほかの天体による重力的摂動によって加速され、太陽系の外へ放出される場合もある。

揮発性物質の枯渇

太陽への接近を繰り返すうちに徐々に揮発性の成分が脱落していくが、崩壊・消失に至ることなく小惑星のようになる場合があり、これを彗星・小惑星遷移天体や枯渇彗星核と呼ぶ[38]。そのような過程を経たと思われる天体や、その過渡期にある天体もいくつか見つかっている。小惑星は彗星とは起源が異なり、太陽系の外側ではなく内側で形成されたと考えられているが[39]、ヴィルト第2彗星からのサンプルリターンにより得られたサンプルが小惑星のものと似ていたことから[40]、21世紀初頭では彗星と小惑星の境界はやや曖昧になっている。

分裂と崩壊

もっとも早期に発見された周期彗星のひとつであるビエラ彗星(3D)は1846年の回帰時に2つに分裂し、次の回帰である1852年には双子の彗星となって現れたが、その後は二度と出現しなかった[41]。その代わり、本来彗星が回帰するはずであった1872年と1885年に、1時間あたりの出現数が数万個にも達する壮大な流星雨が観測された。この流星群はアンドロメダ座流星群と呼ばれ、毎年11月5日前後に地球がビエラ彗星の軌道に突入するために起こる。21世紀初頭ではほとんど出現はないが、稀に突発的な1時間あたり数十個の出現が観測されることがある。ビエラ彗星以降も、太陽からの輻射熱や物理的作用により、分裂あるいは崩壊、消失した彗星は、多数観測されている。

彗星のさまざまな様相変化の予想は難しく、彗星核の崩壊や消失に関する理論的な研究はあまりなされていない。しかし、国立天文台の福島英雄らの観測・研究グループ[42]によれば、近日点通過前の彗星頭部の崩壊前にきわめて特異なコマ形状を共通して示していることや、光度観測により色指数(V-I)の変化が特異であることが報告された(2003年春季天文学会)。実際には彗星の頭部がY字やT字型からおむすびのような形に変化していき、集光も薄れ消失するのだという。このモデルに合致した彗星としては、たとえばSWAN彗星(C/2002 O6)が挙げられ、普通の彗星のコマと違い三角形の形状をしているという報告がなされた。また、ヘーニッヒ彗星(C/2002 O4)も同様な消滅過程だと報告された。また、2020年のアトラス彗星も3月下旬に分裂したと考えられる[43]。分裂以前に考えられていた、月より明るい光度は、可能性としてはほぼ無に等しい。

衝突

彗星の中には、太陽に飛び込む[44]、あるいは惑星やその他の天体に衝突するなど、より劇的な最後を迎えるものもある。彗星と惑星や衛星との衝突は太陽系の形成と進化の初期にはありふれた出来事だったと考えられている。たとえば地球の衛星である月の膨大なクレーターの一部は、彗星が衝突したことで形成されたと考えられている。

1993年に発見されたシューメーカー・レヴィ第9彗星は、1992年に木星に非常に接近した際にその重力に捕らえられ、木星の周りを回る軌道をとっていた。この接近ですでに彗星の核は分裂し、少なくとも21個の破片に分かれていた。そして分裂した核は1994年7月16日から7月22日までに相次いで木星の大気に突入、巨大な噴煙や衝突痕は地球からも観測された。2009年、2010年にも木星表面に彗星が衝突した痕跡らしきものが観測された。パリ天文台に残されているジョヴァンニ・カッシーニの観測記録によると、1690年にも木星に彗星が衝突した可能性が高い。さらに、2010年に土星と海王星の大気組成の分析が行われ、それぞれ約300年前と約200年前に彗星が衝突したことを示す結果が得られている[45]。

地球にも約40億年前の後期重爆撃期には数多くの彗星や小惑星が衝突した。多くの科学者は、後期重爆撃期に地球に衝突した彗星によって、地球の海を満たしている膨大な量の水のほとんど、少なくともかなりの割合がもたらされたと考えている。しかし、その理論を疑う研究者もいる[46]。彗星に含まれる有機分子を探すことで、彗星や隕石が生命の前駆物質、あるいは生命自体さえも運んできたのではないかと推測されてきた[9]。

彗星の名前と符号

彗星の名前

彗星の名前は、過去2世紀にわたって、いくつかの異なる慣習に従って決められてきた。系統的な慣習が採用されていなかった時代には、彗星の命名はさまざまな方法によってされていた。最初の周期彗星(1P)であるハレー彗星は、彗星の軌道を決定したエドモンド・ハレーの名前からとられた[47]。同じように、2番目の周期彗星(2P)として知られているエンケ彗星は、最初の彗星の発見者ピエール・メシャンではなく、軌道を決定した天文学者であるヨハン・フランツ・エンケの名前がつけられている[48]。クロンメリン彗星(27P)も、同様に軌道計算をしたアンドリュー・クロンメリンの名がつけられている。

18世紀末から20世紀初頭の明るい彗星の中には、3月の大彗星(Great March comet)などと名付けられたものもある。いくつかは単に大彗星(Great comet)で区別がつかないので、「1811年の大彗星」(トルストイの『戦争と平和』に登場する彗星)などとも呼ばれる。

20世紀初頭、彗星の命名として、発見者の名前をつけるという慣習が一般的になった。これは現在まで続いている。彗星にはその彗星を独立発見した人の名前が先着順で3名までつけられる[49]。1990年代に入ると、人工衛星(IRASやSOHOなど)や、国際規模の彗星および小惑星の掃天プロジェクトチーム(LINEAR、NEATなど)による彗星の発見が相次ぐようになり、数多くの彗星に、これらの自動捜索プロジェクト名がつくようになった。たとえば、IRAS・荒貴・オルコック彗星は、赤外線衛星IRASと、日本のアマチュア天文家の荒貴源一、イギリスのジョージ・オルコックによって、独立に発見された。現在では、自動捜索プロジェクト名でない彗星のほうが少ない。

同じ発見者が複数の彗星を発見しても、名前で区別はされない。そのため、たとえば「SOHO彗星」という名前の彗星は1,000を超える。彗星を一意に示すには、後述する符号を使う必要がある。ただし、- 第1彗星、- 第2彗星などを末尾につけて区別することもある。

また、過去に出現した彗星が再発見された場合、彗星自体の発見が公表されたあとに過去の彗星と同定された場合には過去の彗星の名に再発見者の名前がつけられることもある[49]。例としては、バーナード・ボアッティーニ彗星(206P = D/1892 T1 = P/2008 T3)などがある。なお、発見の公表前に過去の彗星と同定された場合には再発見者の名前はつかない。例としては、2008年に板垣公一と金田宏が再発見し、発見の公表前に同定されたジャコビニ彗星 (205P = D/1896 R2)(前述のようにジャコビニ彗星の名のある彗星は10個あり、そのうちのひとつ)がある。

なお、キロン(95P/2060)など少数の彗星が、小惑星として発見され、小惑星の命名規則に基づいて命名されたあとに彗星であることが判明している。逆に見失われていた彗星が小惑星として再発見された例もあり、彗星としての名前のまま小惑星としても登録されている(彗星・小惑星遷移天体を参照)。前述の例として、(118401/176P)LINEARはLINEARにより小惑星1999 RE70として小惑星番号が付された後に彗星活動が発見されたため、176Pとして登録・命名された。このケースでは、今後同様の小惑星/彗星が発見された場合にどう命名されるのかという問題が未解決となっている。

旧方式符号

1994年までの彗星の系統的な符号のつけ方としては、まず最初にその彗星が発見された年と、その年内の発見順を示す文字からなる仮符号が与えられた。たとえばベネット彗星の仮符号は「1969i」で、1969年の9番目に発見された彗星であることを意味する[49][50]。彗星の軌道が確定すると、彗星には、近日点通過の年とローマ数字からなる確定符号が与えられた[49][50]。ベネット彗星の確定符号は「1970 II」となる。確定符号は、日本語に訳して、1970年第2彗星などとも呼んだ。確定符号がつくと、仮符号は使われなくなった。

彗星の発見数が増加してくると、この方法の運用に綻びが生じてきた。観測技術の進歩により1年の発見数が25を超え、仮符号に使うアルファベットが足りなくなり、また近日点通過から1年以上経って発見されるものも出てきて、確定符号の近日点通過順という原則も崩れてきた。そこで1994年に国際天文学連合は新しい命名方法を採用し、1995年から実施された。

新方式符号

符号は発見が報告された年、月、発見報告順を元にしてつけられる。たとえば、ヘール・ボップ彗星の場合は「C/1995 O1」(シー/1995 オー1)と記載される。

- 最初の「C/」は「Comet」を意味し、発見報告直後のすべての彗星にはこの符号がつけられる。発見報告後の観測により、周期彗星(なお、本節に限り、「周期彗星」を「公転周期200年以下または複数の近日点通過が観測された彗星」と定義する)だと分かった場合、記号は「P/」(Periodic)に変更される。周期彗星でない場合は「C/」のままである。また、消滅した、または、長期間観測されない周期彗星には「D/」、軌道を求めることができなかった彗星には「X/」をつける。2006年7月時点、「D/」がついた彗星は24個、「X/」がついた彗星は54個ある。

- 「1995」は、発見が報告された年を表す。

- 「O」は発見が報告された時期を表す。1月前半(15日まで)が「A」、1月後半(16日から)が「B」、というように、1年を24に分けて表す。ただし、「I」は「J」や「1」と紛らわしいので飛ばし、「Z」は使わない。この規則は、小惑星と共通である。

- 「1」は、その時期の中での発見報告順を表す。ヘール・ボップ彗星は、1995年7月後半に発見が報告された最初の彗星であることが分かる。

- 彗星が分裂した場合、「-A」「-B」などが末尾につけられる。

- 2回目の回帰が観測された彗星、または遠日点でも観測できる彗星、あるいは4回の衝が観測されたケンタウルス族彗星には、「P/」(または「D/」)の前に公式通し番号がつけられる。たとえば、スパール彗星が回帰して2005年に再発見されたときの符号は「171P/2005 R3」で、同時に、最初の発見は「P/1998 W1」から「171P/1998 W1」に変更された(再発見には別の符号がつくことに注意)。複数回の発見を区別する必要がないときは、「171P/Spahr」と表現される。2010年9月現在、244P/Scotti まで番号がつけられている。1994年以前の彗星にも、新方式符号がさかのぼってつけられる。たとえば、前述のベネット彗星の新方式符号は「C/1969 Y1」となる。つまり、1994年以前の彗星は、符号が3つあるということになる。

なお、従来は発見者が発見した順に「テンペル第1彗星」「ヴィルト第2彗星」というように番号(接尾数字)がつけられていた(接尾数字と、公式通し番号の順とは一致しない)が、1995年頭より新発見の彗星には接尾数字がつけられなくなり、2000年には過去の彗星からも接尾数字が廃止された[51]。

彗星観測の歴史

古代・中世の記録と信仰

望遠鏡が発明される以前、彗星は夜空の何もないところから突然現れ、ゆっくりと消えていくように観測された。そのため、流星群や日食と同様に凶兆と信じられ、果ては地球の住人に対する天からの攻撃であると解釈されることすらあり、人々はその出現を恐れた。

世界各地で古代より彗星についての記録が残されている。紀元前2320年のバビロニアや、『ギルガメシュ叙事詩』、『ヨハネの黙示録』、『エノク書』といった書物で「落ちる星」として言及されているが、これらは彗星もしくは火球について言及したものだと解釈されている。中国では特に多くの記録が残っており、紀元前よりハレー彗星の回帰が4度記録されている。紀元前1059年ごろ、殷代末期の甲骨文に彗星と思われる記述が残されているが、確実な最古と言える記録は紀元前613年の『春秋』に記されたものとされている。ほか紀元前240年、秦の始皇帝がハレー彗星を見たとする記録が『史記』に残されている[52]。ヨーロッパでは彗星は気象現象の一種だと考えられていたため、古い記録は中国ほど多くはないが、有名な例として1066年、イングランド王国の王ハロルド・ゴドウィンソンが即位して間もない頃に「火の星」が現れ、従臣たちを怯えさせたことが『アングロサクソン年代記』やバイユーのタペストリーに記録されており[53]、その直後に戦役が発生、ハロルドは戦死し国は征服された。

日本では、684年(天武天皇13年)のハレー彗星の回帰に関する記述が『日本書紀』にみられる[52]。13世紀に災厄が多発した際には、末法の時代に現れるという「星宿変怪難」として恐れられた[54]。

観察と考察

アリストテレスは、彼が著した最初の気象学の本『気象論』(Meteorologica)[1]で彗星に対する見解を示し、それが西洋の思想を2000年近くにわたって支配することになった。彼は、彗星は惑星であるか少なくとも惑星に関係する現象であるという、それまでの学者の説を否定し天文現象ではなく気象現象と考えた[55]。その根拠は、惑星の動く範囲は黄道帯の中に限られるが、彗星は空のあらゆるところに現れるというものであった[56]。その代わり、彼は彗星を大気の上層部で起こる現象だととらえ、そこは温度が高く、乾いた蒸気が集まり時々勢いよく炎が燃え上がるのだと考えた。彼はこの仕組みは彗星だけでなく、流星や、オーロラ、そして天の川の成因にさえなっていると考えた[57]。

その後、この彗星に対する見方に反論する古代の学者が少数だがいた。ルキウス・アンナエウス・セネカは、彼の著書『自然研究』(Quaestiones naturales)において、彗星は空を規則的に動き、風に邪魔されることがなく、大気中の現象よりは天体に典型的な運動をすることを述べていた。彼はほかの惑星が黄道帯の外に現れることがないことを認めつつも、天球上のものに関する人間の知識は限られているため、惑星のような物体が空のあらゆるところに現れる可能性を否定する理由はないとした。しかし、アリストテレスの立場のほうが影響力が大きく、彗星が地球の大気圏外にあるということが証明されたのは16世紀のことであった。

1577年に明るい彗星が現れ、数か月間肉眼で観察できた。デンマークの天文学者ティコ・ブラーエは、彗星に測定可能な視差がないことを確かめるため、彗星の位置を自分で測定するとともに、遠く離れた場所の観測者にも測定させた。正確な測定をしたところ、その測定結果は、彗星が少なくとも月より4倍以上遠くにあるということを示していた[58]。

18世紀にもなると、多くの天文学者たちが彗星の発見と研究を競ったが、中には彗星と紛らわしい天体があることも知られるようになった。1764年にロンドン王立協会の外国人会員になったフランスのシャルル・メシエは、自らも彗星の捜索を行うかたわら、彗星と紛らわしい天体が多いことに閉口していた。そこでメシエは彗星ではない天体のリストを作り始めた。これが天体カタログの『メシエカタログ』である。メシエ自身も1760年に最初の彗星を発見している(C/1760 B)[59]。

軌道の研究

彗星が宇宙空間にあるということは証明されたが、彗星がどうやって空を移動しているのかという疑問は、その後、数世紀にわたって議論の中心になるように思われた。ヨハネス・ケプラーが1609年に、惑星の軌道は楕円軌道であると決着をつけたあとでさえ、彼は惑星の運動を支配している法則(ケプラーの法則)がほかの天体にも影響を与えていると信じるのを躊躇した。彼は彗星は惑星の間を直線軌道で運行していると信じていた[60]。ガリレオ・ガリレイは、地動説を唱えたニコラウス・コペルニクスの擁護者であったにもかかわらず、ティコによる彗星の視差の測定結果を受け入れず、彗星は地球大気の上層を直線状に動くというアリストテレスの考えを支持し続けた。ただし、ケプラーの師ミヒャエル・メストリンは彗星の軌道が直線からわずかにずれることを観測で確認しており、ケプラーも自身の説を発表するにあたって師のデータを改竄せず、その理由について「地球の運動のため」との(誤った)考察を与えている[60]。

ケプラーの惑星の運動の法則が彗星にも適用されるべきだと初めて提案したのはウィリアム・ローワーで、1610年のことであった[58]。その後、数十年間、ピエール・プティ、ジョヴァンニ・ボレリ、アドリアン・オーズー、ロバート・フック、そしてジョヴァンニ・カッシーニなどを含むほかの天文学者たちは、彗星は太陽の周りを曲線状の軌道、楕円軌道か放物線軌道を描いて運行しているという説を唱えたが、その一方、クリスティアーン・ホイヘンスやヨハネス・ヘヴェリウスは、彗星は直線運動をしているという説を支持した。

この問題は、1680年11月14日にゴットフリート・キルヒが発見したキルヒ彗星によって解決された。ヨーロッパのいたるところで、天文学者たちはこの彗星の位置を観測し続けた。1687年、アイザック・ニュートンは彼の著書『自然哲学の数学的諸原理』(プリンキピア)において、万有引力の逆2乗の法則の影響下で運動する物体は、軌道の形が円錐曲線の一種になるということを証明し、天空における彗星の運動が放物線軌道とどのように適合するかを、1680年の彗星を例にして具体的に説明した[61]。

1705年、エドモンド・ハレーは、1337年から1698年までの24個の彗星の出現に対して、ニュートンの手法を応用した。するとハレーは、1531年、1607年、1682年に現れた3つの彗星の軌道要素が、きわめて似通っていることに気づいた。しかも、軌道要素のわずかな違いは、木星と土星による重力的な摂動によって説明することができた。彼はこの3つの彗星の出現は、同じ彗星が3回出現したものだと確信し、この彗星は1758年か1759年に再び戻ってくるだろうと予言した[62](ハレー以前に、ロバート・フックがすでに1664年に出現した彗星と1618年の彗星を同定し[63]、また同じころカッシーニも1577年、1665年、1680年の彗星は同じものではないかと推測していたが[64]、これらはどちらも間違っていた)。ハレーが予言した彗星の戻ってくる期日は、のちに3人のフランスの数学者によって改良された。アレクシス・クレロー、ジェローム・ラランド、ニコル=レーヌ・ルポートである。彼らは彗星の1759年の近日点通過日時を1か月以内の誤差で予言した[65]。彗星は予言通りに回帰し、その彗星はハレー彗星として知られることとなった(公式な符号は1P/Halley)[47]。

短い周期を持ち、歴史上の記録に何度も登場するような彗星の中で、ハレー彗星はどの出現でも肉眼で見えるほどの明るさになったという点で特異である。ハレー彗星の出現の周期性が確立して以降、数多くの周期彗星が望遠鏡を使って発見されてきた。2番目に発見された周期彗星はエンケ彗星(公式な符号は2P/Encke)である[48]。1819年から1821年までの期間中、ドイツの数学者・物理学者のヨハン・フランツ・エンケは、1786年、1795年、1805年、1818年に観測された一連の彗星の出現から軌道を計算し、これらは同一の彗星であるという結論を下し、1822年の出現を予言するのに成功した[48]。1900年までに、17個の彗星について1回以上の近日点通過が観測され、周期彗星として確認された。2010年までに、240個以上の彗星について周期彗星としての識別に成功しているが、そのうちのいくつかは消滅したり見失われたりしている。

物理的特徴の研究

アイザック・ニュートンは、彗星を固く締まった頑丈な固体だとした。つまり非常に長い楕円軌道を描き、その軌道と方向がかなり自由な惑星の一種であって、その尾は、太陽熱で着火または加熱された頭部、つまり彗星の核から放出された非常に希薄な蒸気だと考えていたのである。また、ニュートンにとっては彗星は、惑星の水分と湿気を維持するために不可欠なものだと思われた。つまり、彗星の蒸気と放出ガスが凝縮したものから、植物が生まれ腐敗し乾燥した土になるために使われるすべての水分が再供給、補充されるとした。ニュートンは、すべての植物は液体から増え、それが腐敗して土になると考えていたためである。だとすると乾いた土の量は絶えず増加するため、その惑星の水分は絶えず供給されていない限り絶えず減っていき、ついにはなくなるはずだと考えたのである。ニュートンは、われわれの空気のもっとも精妙で最上の部分を構成する、生命とすべての存在に絶対不可欠な精気が、彗星によってもたらされるのではないかと考えた。また、彼の推測によると、彗星は太陽に新しい燃料を補充しており、その発光体からすべての方向に絶えず送られる流れによって太陽の光を回復させているとした。

「巨いなる沸き立つ尾より振るえては

あまたの珠玉に潤いを甦らせる

その長き楕円の風の吹くところ

傾く太陽に新たな燃料を与える

星界を照らすがため天空の火を養う」[66]

18世紀以前に、彗星の物理的構造について正しい仮説を立てていた科学者もいた。1755年、イマヌエル・カントは、彗星は揮発性の物質で構成されており、それが蒸発することが原因で近日点付近で彗星が明るくなるのだという仮説を立てた[67]。1836年には、ドイツの数学者フリードリッヒ・ベッセルが、1835年のハレー彗星の回帰で蒸気の流れを観察したことから、彗星から蒸発した物質の反動は、彗星の軌道に大きな影響を与えるのに十分なほど大きい可能性があると指摘し、エンケ彗星の非重力的な運動はこの仕組みによるという説を唱えた[68]。

しかし、彗星に関連したほかの発見により、1世紀近くこれらの説はほとんど忘れ去られていた。1864年から1866年の期間中、イタリアの天文学者ジョヴァンニ・スキアパレッリはペルセウス座流星群の軌道を計算し、軌道の類似性から、スイフト・タットル彗星の塵がペルセウス座流星群の原因であるという仮説を立てた。彗星と流星群との関連は、1872年に劇的な形で示されることとなった。ビエラ彗星を原因とする、激しい流星群の活動が観察されたのである。ビエラ彗星は、1846年の回帰で2つに分裂したのが観察され、次の1852年の回帰以降はまったく観測されなくなっていた彗星である[69]。これを基にして、彗星は表面を覆う氷の層と、緩く堆積した小さな岩石のような物体から構成されているとする、彗星の構成の「砂利の堆積」モデルが現れた。

20世紀半ばまで、このモデルは数々の欠点に悩まされてきた。特に、わずかな氷しか含んでいない物体が、何回かの近日点通過を経たあとも蒸気が蒸発することで明るく見え続けるということがなぜ可能なのかを説明できなかった。1950年、フレッド・ホイップルが、「彗星は氷と塵からなる」という「汚れた雪玉」を提唱した[6][70]。岩石主体の天体にわずかに氷が混じっているのではなく、氷が主体の天体に塵や岩石が混じっているというのである。この「汚れた雪球」モデルはすぐに受け入れられた。

彗星探査機による観測

アメリカ航空宇宙局(NASA)の打ち上げたISEE-3は、当初のミッションを終えたあとにICEと改名されて地球の重力圏を離れ、1985年にジャコビニ・ツィナー彗星に接近し、彗星への近接探査を行った最初の宇宙探査機となった。翌1986年には、日本の宇宙科学研究所(ISAS)、欧州宇宙機関(ESA)、ソ連・東欧宇宙連合(IKI)が打ち上げた計5機の探査機にICEを加えた6機、通称ハレー艦隊が連携してハレー彗星の核を観測した。ESAのジオットが核を撮影したところ、蒸発する物質の流れが観測され、ハレー彗星は氷と塵の集まりであることが確かめられ、ホイップルの説が実証された。ジオットは1992年にもグリッグ・シェレルップ彗星に接近、観測を行った。

1998年に打ち上げられたNASAの工学実験探査機ディープ・スペース1号は、2001年7月21日にボレリー彗星の核に接近して詳細な写真を撮影し、ハレー彗星の特徴はほかの彗星にも同様に当てはまることを立証した。

その後の宇宙飛行ミッションは、彗星を構成している物質についての詳細を明らかにすることを目標に進められている。1999年2月7日に打ち上げられた探査機スターダストは、2004年1月2日にはヴィルト第2彗星に接近して核を撮影するとともにコマの粒子を採取し、2006年1月15日に標本を入れたカプセルを地球に投下した。標本の分析により、彗星を構成する主要元素の構成比から、彗星は太陽や惑星などの原材料物質であることを示すとともに、高温下で形成されるカンラン石などが発見された。高温下で形成される物質は従来の説で彗星が生まれたとされる領域で形成されたとは考えにくく、太陽に近い場所で形成された物質が彗星が形成された太陽系外縁部まで運ばれてきた可能性や、従来の説よりも彗星が形成された場所が太陽に近い場所であった可能性など、彗星の形成理論の再構築が必要となる可能性がある[71]。

2005年1月12日に打ち上げられた探査機ディープ・インパクトは、同年7月4日に、核内部の構造の研究のためにテンペル第1彗星にインパクターを衝突させた。この結果、短周期彗星であるテンペル第1彗星の成分は長周期彗星のものとほぼ同じであることが判明した。さらに、塵の量が氷よりも多かったことから、彗星の核は「汚れた雪玉」というよりも「凍った泥団子」であると見られている。またテンペル第1彗星の内部物質からも、かつて高温下の条件を経験したと考えられる物質が検出されたため、ヴィルト第2彗星からの物質とともに彗星の形成理論や太陽系初期の状況を考える上で貴重な情報となった[71]。

これまでに行われた近接探査

- ICE…(21P)ジャコビニ・ツィナー彗星、(1P)ハレー彗星

- さきがけ、すいせい、ベガ1号、ベガ2号…(1P)ハレー彗星

- ジオット…(1P)ハレー彗星、(26P)グリッグ・シェレルップ彗星

- ディープ・スペース1号…(19P)ボレリー彗星

- スターダスト…(81P)ヴィルト第2彗星

- ディープ・インパクト/エポキシ…(9P)テンペル第1彗星、(103P)ハートレー第2彗星

- スターダスト…(9P)テンペル第1彗星

- ロゼッタ…(67P)チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星

実現しなかった近接探査

- さきがけ…(21P)ジャコビニ・ツィナー彗星

- ディープ・スペース1号…(107P/ 4015)ウィルソン・ハリントン彗星

- CONTOUR…(2P)エンケ彗星、(73P)シュワスマン・ワハマン第3彗星

- ロゼッタ…(46P)ワータネン彗星

- ディープ・インパクト…(85P)ボーティン彗星

彗星の探索と発見の歴史

望遠鏡がなかった時代、彗星の発見はもっぱら肉眼によるものであった。1608年に望遠鏡が発明されると、それによって、肉眼では見えないような暗い彗星を発見することができるようになった。やがて、望遠鏡や双眼鏡を駆使して、彗星の捜索を精力的に行う、コメットハンター(comet hunter)と呼ばれる天文家が現れた。

後述のような自動探査プロジェクトが、電子機器の発達などによって、技術的に可能になった20世紀最末期に至るまで、彗星や小惑星の新発見はこうしたアマチュア天文家に深く依存していた。

主なコメットハンター

20世紀以降に活躍したものを挙げる。より詳細や過去のコメットハンターについては当該項目を参照のこと。

- 日本

- 日本以外

- ドナルド・マックホルツ(Donald Machholz)- アメリカ

- ユージン・シューメーカー(Eugene Merle Shoemaker)とキャロライン・シューメーカー(Carolyn Spellman Shoemaker)夫妻 - アメリカ。小惑星を含め多数の発見記録がある。1994年のシューメーカー・レヴィ第9彗星は有名。

- ウィリアム・ブラッドフィールド(William Bradfield)- オーストラリア。彗星発見18個はアマチュアでは現役最高記録。

- テリー・ラヴジョイ(en:Terry Lovejoy)- オーストラリア。2011年に大彗星となったラヴジョイ彗星(C/2011 W3)を発見。

- ロバート・マックノート(Robert H. McNaught)- オーストラリア。2007年に大彗星となったマックノート彗星(C/2006 P1)を発見。彗星発見数は約50個。

1990年代後半になると、このような状況に劇的な変化が生じた。LINEARやNEATなどといった地球近傍小惑星の強力な自動捜索プロジェクトが相次いで始動し、冷却CCDカメラによって18等や20等などといったきわめて暗い彗星が根こそぎ発見されるようになったのである。北半球で太陽から比較的離れた区域の空は自動捜索プロジェクトによってほとんどの彗星が発見されるようになり、アマチュア天文家などが彗星を発見することは非常に困難になった。また、1996年には太陽観測衛星SOHOが観測を始め、その副産物として、クロイツ群に属する彗星がきわめて多数発見されるようになった。

自動捜索プロジェクトなど

地球近傍天体捜索プロジェクトなど。以下のプロジェクト名の中には定訳がないものもあるのに注意。

- スペースウォッチ - Spacewatch。アメリカのアリゾナ大学。1991年から2005年7月までに短周期彗星1個を含む11個の彗星を発見。

- 地球近傍小惑星追跡 - Near Earth Asteroid Tracking、NEAT、ニート。アメリカのジェット推進研究所。1995年12月から2005年7月までに3個の短周期彗星を含む45個以上の彗星を発見。

- SOHO - Solar and Heliospheric Observatory、ソーホー。太陽観測衛星。1996年1月から2006年8月までに1,000個以上の彗星を発見。

- ローウェル天文台地球近傍天体捜索 - Lowell Observatory Near-Earth-Object Search、LONEOS、ロニオスまたはロネオス。アメリカのローウェル天文台。1997年12月から2005年7月までに短周期彗星2個を含む15個の彗星を発見。

- リンカーン地球近傍小惑星探査 - Lincoln Near-Earth Asteroid Research、LINEAR、リニア。アメリカのリンカーン研究所。1998年1月から2005年7月までに7個の短周期彗星を含む150個以上の彗星を発見。

- カタリナ・スカイサーベイ - Catalina Sky Survey、Catalina、カタリナ。アメリカのアリゾナ大学月惑星研究所。1999年から2005年7月までに14個の彗星を発見。

- バッターズ - Bisei Asteroid Tracking Telescope for Rapid Survey、BATTeRS。岡山県の美星スペースガードセンター(日本スペースガード協会)。2001年に1個の彗星を発見。

- 全天自動捜索システム - All Sky Automated Survey、ASAS、エーザス。チリのラスカンパナス天文台。恒星の光度監視プロジェクト。2004年に1個の彗星を発見。

- サイディング・スプリングサーベイ - オーストラリアのサイディング・スプリング天文台。ロバート・マックノートが参加している。2006年までに3つの短周期彗星を含む5個の彗星を発見。

大彗星

毎年数百個の小彗星が太陽系の内側を通過していくが、そのうち世間一般の話題となるような彗星はきわめて少数である。大体10年に1個前後、あまり夜空に関心がない人でも気づくほど明るくなるような彗星が現れる。そのような彗星はよく大彗星と呼ばれる。

過去には、明るい彗星はしばしば一般市民にパニックやヒステリーを引き起こし、何か悪いことの前兆と考えられた。20世紀に入ってからも、ハレー彗星の1910年の回帰の際に、彗星が地球と太陽の間を通ることから「彗星の尾によって人類は滅亡する」というような風説が広まった[72]。

この当時、すでにスペクトル分析によって(先述の通り)彗星の尾には猛毒の青酸が含まれていることが知られており、また天文学者でSF作家でもあったカミーユ・フラマリオンは、尾に含まれる水素が地球の大気中の酸素と結合して地上の人々が窒息死する可能性があると発表した。これらが世界各国の新聞で報道され、さらに尾ひれがついて一般人がパニックに陥ったと言われる。日本では、空気がなくなっても大丈夫なようにと、自転車のタイヤのチューブが高値でも飛ぶように売れ、貧しくて買えないものは水に頭を突っ込んで息を止める練習をするなどの騒動が起きたとされているが、世界の終わりを信じた人はごく一部だったと受け取れるような記録もある(いずれにせよ、実際には彗星の尾は地球の大気に影響を及ぼすにはあまりに希薄だった)。

その後も、1990年にはオウム真理教の麻原彰晃がオースチン彗星(C/1989 X1)の地球接近によって天変地異が起ると喧伝したり(石垣島セミナー)、1997年のヘール・ボップ彗星(C/1995 O1)の出現時にはカルト団体ヘヴンズ・ゲートが集団自殺事件を起こした[73]。しかし、ほとんどの人にとっては、大彗星の出現は単に素晴らしい天体ショーである。

さまざまな要素により、彗星の明るさは予測から大きく外れるため、彗星が大彗星になるか否かを予測するのは難しいということはよく知られている。大まかに言うと、もし彗星の核が大きく活発で、太陽の近くを通る軌道で、もっとも明るいときに地球から見て太陽により不鮮明になっていなければ、大彗星になる可能性が高い。しかし1973年のコホーテク彗星 (C/1973 E1) は、これらすべての条件を満たしており、壮大な彗星になると期待されたにもかかわらず、実際はあまり明るくならなかった。その3年後に現れたウェスト彗星(C/1975 V1)は、ほとんど期待されていなかった(コホーテク彗星の予報が大きく外れたあとだったため、科学者が慎重になっていた可能性もある)が、実際は非常に印象的な大彗星となった[74]。

20世紀後半には大彗星が出現しない長い空白期間があったが、20世紀も終わりに近づいたころ、2つの彗星が相次いで大彗星となった。1996年に発見され明るくなった百武彗星 (C/1996 B2) と、1995年に発見され、1997年に最大光度となったヘール・ボップ彗星である。21世紀初頭には大彗星が、それも2個も同時に見ることができるというニュースが入った。2001年に発見されたNEAT彗星 (C/2001 Q4) と2002年に発見されたLINEAR彗星 (C/2002 T7) である。しかしどちらも最大光度は3等に留まり、大彗星とはならなかった。2006年に発見され、2007年1月に近日点を通過したマックノート彗星 (C/2006 P1) は予想を上回る増光を起こし、昼間でも見えるほどの大彗星となった。近日点通過後は南半球でのみ観測されたが、尾が大きく広がった印象的な姿を見せた。

変わった彗星

知られている数千もの彗星の中には、とても変わったものもある。エンケ彗星は木星の内側から水星の内側にまで入る軌道を回っているし、シュワスマン・ワハマン第1彗星(29P)は木星と土星の軌道の間に収まった軌道を回っている[75]。土星と天王星の間を不安定な軌道で回っているキロンは、最初は小惑星に分類されていたが、のちに希薄なコマが発見されたため、現在では彗星と小惑星の両方に分類されている[76]。同様に、シューメーカー・レヴィ第2彗星(137P)も小惑星1990 UL3として発見された[77]。近日点、遠日点がともに小惑星帯内にある彗星も複数見つかっており、メインベルト彗星と呼ばれている。

上記のキロンやシューメーカー・レヴィ第2彗星のように、最初は小惑星として発見された天体がのちに彗星だと判明する例が20世紀末以降は増えている。逆に、発見時はわずかながらコマや尾が観測されたが、のちの回帰の際は尾がまったく見られなくなっているアラン・リゴー彗星(49P)やウィルソン・ハリントン彗星(107P/4015)、彗星としての活動が観測されたことはまったくないが、流星群の母天体となっている小惑星ファエトンやオルヤトなどのような例もあり、これらは揮発成分を使い果たした枯渇彗星核だと見られている。その他の小惑星や、惑星の衛星の中にも、軌道や成分などから元は彗星だったと考えられるものがある。

彗星によっては、短時間の間に急激な増光(アウトバースト)を起こすことがある。特にホームズ彗星が2007年10月下旬に起こした大増光は印象深い。2日足らずの間に17等から2等級まで(約40万倍)明るくなり、肉眼でも「明るい星」として容易に見ることができた。その後、この増光で放出されたと思われるダストが球状に広がり、その直径は太陽よりも大きく広がった。ホームズ彗星は一時的に太陽系最大の天体となったのである。1986年に接近したハレー彗星も、後に突然増光が確認されている。これもアウトバーストが原因ではないかと言われている。

記録に残されたもの、残されていないもの問わず、多くの彗星の核が分裂するのが観測されてきた。1846年の回帰の際に2つに分裂し、のちに流星群だけを残して消滅したビエラ彗星(参照)が有名な例である。また、シュワスマン・ワハマン第3彗星(73P)は1995年の回帰時に4個に分裂し、その後さらに分裂(いくつかは消滅)して2006年には30個以上の破片になっていた。このほかにもウェスト彗星、池谷・関彗星、ブルックス第2彗星(16P)など、彗星核の分裂が観測された彗星は数多い。

崩壊・消滅した彗星としては、1994年7月に木星に衝突したシューメーカー・レヴィ第9彗星も有名である(参照)。

1908年のツングースカ大爆発はエンケ彗星の破片が地球に衝突したのではないかとする仮説がある。隕石の落下によって生じるクレーターがまったく見られなかったことから、大気圏に突入した彗星の破片が上空で爆発、蒸発したことによって甚大な被害を及ぼしたのではという見解がある。

1979年、かつての大彗星から分裂したクロイツ群の彗星が太陽面に接近し、蒸発、雲散霧消する姿が太陽観測衛星P78-1のコロナグラフ:SOLWIND(ソルウィンド)によって観測された。この彗星(C/1979 Q1)は観測した天文学者らの名前からハワード・クーメン・ミッチェル彗星と命名されたが、同衛星がその後も彗星を発見したためソルウィンド第1彗星として広まる[78]。このような事例は数多く起こっており、1995年に打ち上げられた太陽探査機SOHOは、毎年数十個の彗星が太陽に突入するのを観測している。十分に大きな彗星は、近日点通過後も生き延びるという予測があったが、初の事例となったのは2011年のラヴジョイ彗星 (C/2011 W3)である。

彗星自体が変わった性質を持っているものも多い。1961年に観測されたヒューメイソン彗星(C/1961 R1)は、近日点が約2天文単位[79]と遠かったため、それほど明るい彗星ではなかったが、観測ではダストの尾がほとんど見られず、大部分がイオンの尾で構成されていたことが報告されている[要出典]。また核の直径自体もおよそ30キロ[79]と、当時としてはかなり大きい部類に入る彗星でもあった。

有名な彗星・明るくなった彗星

周期彗星

- ハレー彗星(1P)- 周期約76年。

- エンケ彗星(2P)- 周期約3.3年で、周期彗星中最短。

- ホームズ彗星(17P)- 周期約6.9年。2007年に2等級台にまで大増光、肉眼でも見えた。

- 池谷・張彗星(153P)- 周期約366年で、周期彗星中最長。

- ZTF彗星 (C/2022 E3) - 周期約51,500年。

非周期彗星

- ドナティ彗星 (C/1858 L1) - 1858年秋に明るくなり、尾が3本に分かれて見え、世界中で観測された。

- テバット彗星 - 幅広い尾が発達し、1861年の大彗星とも呼ばれた。日本にも記録が残っている。

- 1882年の大彗星 - 太陽表面からわずか46万キロを通過、太陽のすぐ脇でも別の明るい天体として認識できるほど明るくなった。

- 池谷・関彗星 (C/1965 S1) - 1965年秋に明け方で長い尾が見られ、また太陽最接近時には-17等級に達した。

- ベネット彗星 (C/1969 Y1) - 1970年3月に近日点を通過し、核が非常に明るく明け方の空で-3等級に達した。

- コホーテク彗星 (C/1973 E1) - 1974年初頭にマイナス等級になると期待されたが、地上からでは3等止まりだった。

- ウェスト彗星(C/1975 V1)- 1976年3月の明け方に見え、核が分裂したため尾が非常に明るくなった。

- IRAS・荒貴・オルコック彗星(C/1983 H1)- 1983年5月に、地球から0.0312天文単位の至近距離を通過した。

- シューメーカー・レヴィ第9彗星(D/1993 F2)- 1994年に木星に激突し、消滅。

- 百武彗星 (C/1996 B2) - 1996年3月に地球に0.102天文単位まで接近、0等になり尾が60度以上に伸びた。

- ヘール・ボップ彗星(C/1995 O1)- 1997年4月に-1等に達し、3等級以上だった時期が5か月間もあった。

- マックノート彗星 (C/2006 P1) - 2007年1月に近日点通過。日本からは西の空の低い位置にあったためにすぐに見えなくなったがオーストラリア方面で世紀の大彗星となって現れた。-4等星にまでなり昼間でも肉眼で確認できたという。

関連ドキュメンタリー作品

- 『NHKスペシャル 宇宙 未知への大紀行』 第一回『ふりそそぐ彗星が生命を育む』

フィクションの中の彗星

彗星はSF作家や映画製作者には人気のある題材であるが、氷の天体と言うよりも燃えている天体のように誤って描写されることも多い。フィクションの中のハレー彗星については、「ハレー彗星」の項を参照。

- ジュール・ヴェルヌの『彗星飛行』(1877年)は、手ごろな彗星によって太陽系を旅行する、ビクトリア朝時代の想像による小説である。

- H・G・ウェルズの『彗星時代』(1905年)は、彗星の尾の蒸気がどのようにして世界中にユートピアのような社会を作り出すかを描いた物語である。

- トーベ・ヤンソンの『楽しいムーミン一家 ムーミン谷の彗星』は、ムーミンの世界が燃えるような彗星に驚く様子を描写している。

- アーサー・C・クラークの小説『2061年宇宙の旅』は、ハレー彗星への有人ミッションの物語が詳しく書かれている。

- グレゴリー・ベンフォードとデイヴィッド・ブリンの合作小説『彗星の核へ』(1987年)の中では、多国籍のチームがハレー彗星の核を掘り抜いて氷に囲まれた居住地を作る。

- 笹本祐一の『星のパイロット2 彗星狩り』では、彗星を地球の衛星軌道に乗せて宇宙開発に必要な水資源を確保しようという計画と、その主導権を賭けて彗星への到達を競う宇宙船レースが描かれる。

- 野尻抱介の『クレギオンシリーズ アンクスの海賊』では、木星型惑星が形成されなかったために太陽系よりはるかに多数の彗星が存在する星系を舞台に、零細(恒星間宇宙船1隻)運送業者の冒険が描かれる。

また、彗星が地球へ衝突する(または衝突しそうになる)という状況を描いた作品も多数存在する。

- 小説

- カミーユ・フラマリオン『此世は如何にして終わるか』

- ラリー・ニーヴンとジェリー・パーネルの合作『悪魔のハンマー』

- グレゴリー・ベンフォードとウィリアム・ロツラーの合作『シヴァ神降臨』

- ビル・ネイピアの『天空の劫罰』

- アーサー・C・クラークの『神の鉄槌』

- 岩倉政治の『空気のなくなる日』

- 漫画

- 映画

- 『メテオ』

- 『アステロイド』

- 『ディープ・インパクト』

- 『フィッシュストーリー』

- 『ドント・ルック・アップ』

- テレビドラマ

- 『ウルトラマン』第25話「怪彗星ツイフォン」

- 『ウルトラマンメビウス』第16話「宇宙の剣豪」

- 『暴れん坊将軍II』第131話「夜空燃ゆ! 呪いのほうき星」

- 『暴れん坊将軍IX』第19話「江戸壊滅の危機!すい星激突の恐怖」

- アニメ

- 『君の名は。』架空のティアマト彗星が1200年ぶりに地球に接近する中で、物語が展開されていく。

- 『Charlotte (アニメ)』架空の長周期彗星「シャーロット彗星」が少年少女にもたらす特殊能力をめぐる物語が描かれる。

- 『さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち』地球に対する新たな脅威として、宇宙を席巻し星々を侵略する白色彗星帝国が描かれる。

- 『スーパーマン』(アニメ、「磁気望遠鏡」)

- 『ストラトス・フォー』

- 『タイムパトロール隊オタスケマン』(最終回)

- 『機動戦士ガンダム』主人公のライバルであるシャア・アズナブルの通称が「赤い彗星」である。

- 『ドラえもん』第1194話「ハリーのしっぽ」(2021年12月11日放映)

脚注

|

この節で示されている出典について、該当する記述が具体的にその文献の何ページあるいはどの章節にあるのか、特定が求められています。

|

- ^ Deiters, Stefan; Pailer, Dr. Norbert; Deverler, Susanne (2008). Astronomie: Eine Einführung in das Universum der Sterne. Komet. pp. 140-149. ISBN 978-3-898365-98-7

- ^ Pilz, Uwe; Leitner, Burkhard (2013). Astro-Praxis: Kometen, Eine Einführung für Hobby-Astronomen. Oculum. pp. 40-45. ISBN 978-3-938469-60-6

- ^ Hirschler, Johannes (2009年6月1日). “Kometen in der Geschichte”. Planet Wissen、Westdeutscher Rundfunk Köln、Südwestrundfunk、Bayerischer Rundfunk. 2013年10月28日閲覧。

- ^ “対外報告(第一報告:国際天文学連合における惑星の定義及び関連事項の取り扱いについて)” (PDF). 日本学術会議物理学委員会IAU分科会及び天文学・宇宙物理学分科会 (2007年4月9日). 2010年1月31日閲覧。

- ^ a b 山本.中村(1984).

- ^ a b 彗星その本性と起源.

- ^ a b Yeomans, Donald K. (2005年). “Comet” (英語). World Book Online Reference Center. World Book. 2008年1月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年12月27日閲覧。

- ^ Meech, M. (1997年2月14日). “1997 Apparition of Comet Hale-Bopp: What We Can Learn from Bright Comets”. Planetary Science Research Discoveries. 2009年4月25日閲覧。

- ^ a b Stenger, R. (2001年4月6日). “Test boosts notion that comets brought life” (英語). CNN. 2009年1月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年4月25日閲覧。

- ^ “Stardust Findings Suggest Comets More Complex Than Thought”. NASA (2006年12月14日). 2009年4月25日閲覧。

- ^ ぐんま天文台 ぐんま天文台で撮影・分光したニート彗星 (C/2001 Q4)

- ^ "Found: first amino acid on a comet"、ニュー・サイエンティスト、17 August 2009

- ^ 井田 (2009)。

- ^ a b 彗星その本性と起源, p. 54.

- ^ a b Britt, R. R. (2001年11月29日). “Comet Borrelly Puzzle: Darkest Object in the Solar System”. Space.com. 2008年10月26日閲覧。

- ^ 広島大学宇宙科学センター “約40万倍も明るくなったホームズ彗星の詳細な観測”. 2013年5月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年1月11日閲覧。

- ^ 彗星その本性と起源, p. 56.

- ^ a b 彗星その本性と起源, p. 57.

- ^ 山本.中村(1984), p. 88.

- ^ Biermann, L. (1963). “The plasma tails of comets and the interplanetary plasma”. Space Science Reviews 1 (3): 553. doi:10.1007/BF00225271. ISSN 0038-6308.

- ^ C. M. Lisse, K. Dennerl, J. Englhauser, M. Harden, F. E. Marshall, M. J. Mumma, R. Petre, J. P. Pye, M. J. Ricketts, J. Schmitt, J. Trümper, R. G. West, others (1996). “Discovery of X-ray and Extreme Ultraviolet Emission from Comet C/Hyakutake 1996 B2”. Science (American Association for the Advancement of Science) 274 (5285): 205-209. doi:10.1126/science.274.5285.205.

- ^ 石田卓也「太陽風多価イオン衝突における電荷交換反応」首都大学東京、修士論文(理学)、2012年3月。

- ^ a b “Small Bodies: Profile”. NASA/JPL (2008年10月29日). 2004年4月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年4月26日閲覧。

- ^ “Comet” (英語). Encyclopedia Britannica Online. 2008年6月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年4月26日閲覧。

- ^ IAU bulletin IB74

- ^ Reddy, F. (2006年4月3日). “New comet class in Earth's backyard” (英語). アストロノミー. 2009年1月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年4月29日閲覧。

- ^ Davidsson, B. (2008年). “Comets - Relics from the birth of the Solar System”. Uppsala University. 2009年4月25日閲覧。

- ^ Johnston, R. (2009年11月21日). “Known populations of solar system objects”. 2010年1月30日閲覧。

- ^ “JPL comet orbital elements”. Jet Propulsion Lab. 2008年12月27日閲覧。

- ^ “How Many Comets Are There?”. Rosetta FAQ. 欧州宇宙機関 (2007年11月9日). 2009年12月16日閲覧。

- ^ Licht, A. L. (1999). “The Rate of Naked-Eye Comets from 101 BC to 1970 AD”. Icarus (Elsevier) 137 (2): 355. doi:10.1006/icar.1998.6048. ISSN 0019-1035.

- ^ 彗星その本性と起源, p. 33.

- ^ Bortman, Henry (2004年9月29日). “Coming Soon: "Good" Jupiters”. Astrobiology Magazine. 2006年1月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年8月5日閲覧。

- ^ Kronk, Gary W.. “11P/Tempel-Swift-LINEAR”. Gary W. Kronk's Cometography. 2009年4月27日閲覧。

- ^ John E., Bortle. “Five Methods to Estimate a Comet's Brightness”. 2010年1月31日閲覧。

- ^ 山本.中村(1984), p. 115.

- ^ 例として、彗星の光度変化を解析したり、彗星の観測を支援 Vector

- ^ “What is the difference between asteroids and comets?”. Rosetta FAQ. European Space Agency. 2009年4月25日閲覧。

- ^ “What Are Asteroids And Comets?”. Near Earth Object Program FAQ. NASA. 2009年4月25日閲覧。

- ^ Shiga, D. (2008年1月24日). “Comet samples are surprisingly asteroid-like”. ニュー・サイエンティスト. 2008年2月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年4月25日閲覧。

- ^ 彗星その本性と起源, p. 246.

- ^ 林 悟; 柳澤 正久; 佐藤 勲; 長谷川 均; 中島 崇; 福島 英雄 (2000年10月). “P117 小惑星(201)Penelopeの形状(ポスターセッション口頭1)”. 日本惑星科学会秋期講演会予稿集 (日本惑星科学会) 2000: 51. NAID 110009392487.

- ^ Quanzhi Ye, Qicheng Zhang (2020年4月6日). “Possible Disintegration of Comet C/2019 Y4 (ATLAS)”. The Astronomer's Telegram. 2020年4月10日閲覧。

- ^ “SOHO analyes a kamikaze comet”. European Space Agency (2001年2月23日). 2009年4月26日閲覧。

- ^ “200年前、海王星に彗星衝突”. ナショナルジオグラフィック (2010年7月26日). 2016年5月22日閲覧。

- ^ Muir, H. (2007年9月25日). “Earth's water brewed at home, not in space”. ニュー・サイエンティスト. 2009年4月26日閲覧。

- ^ a b Ridpath, Ian (2008年7月3日). “Halley and his Comet”. A brief history of Halley's Comet. 2009年4月27日閲覧。

- ^ a b c Kronk, Gary W.. “2P/Encke”. Gary W. Kronk's Cometography. 2009年4月27日閲覧。

- ^ a b c d 山本.中村(1984), p. 18.

- ^ a b Arnett, B. (2000年1月14日). “ 'Official' Astronomical Names”. International Astronomical Union. 2006年3月5日閲覧。

- ^ Comet Names and Designations; Comet Naming and Nomenclature; Names of Comets の2000年版・第3段落

- ^ a b 京都コンピュータ学院

- ^ “Long Live the King - Scene 1”. Bayeux tapestry. Museum of Reading. 2009年4月17日閲覧。

- ^ 関戸堯海「『立正安国論』と『吾妻鏡』」『印度學佛教學研究』第45巻第1号、日本印度学仏教学会、1996年、232-236頁、doi:10.4259/ibk.45.232、 ISSN 0019-4344、 NAID 110002662725。

- ^ 彗星その本性と起源, p. 226.

- ^ Aristotle (350 BCE). “Book I, part 6”. Meteorologica. Webster, E. W. (trans.)

- ^ Aristotle (350 BCE). “Book I, part 7”. Meteorologica. Webster, E. W. (trans.)

- ^ a b “A Brief History of Comets I (until 1950)”. European Southern Observatory (2003年10月17日). 2012年12月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年4月27日閲覧。

- ^ “Maik Meyer. Catalog of comet discoveries”. 2008年7月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年5月15日閲覧。

- ^ a b 彗星その本性と起源, p. 231.

- ^ Newton, Isaac (1687). “Lib. 3, Prop. 41”. Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica. Royal Society of London

- ^ Halleio, Edmundo (1705). “IV. Astronomiæ cometicæ synopsis, Autore Edmundo Halleio apud Oxonienses Geometriæ Professore Saviliano, & Reg. Soc. S”. Philosophical Transactions 24: 1882-1899. doi:10.1098/rstl.1704.0064.

- ^ Pepys, Samuel (1665). “March 1st”. Diary of Samuel Pepys

- ^ Sagan, Carl; Druyan, Ann (1985). Comet. Random House. pp. 42-43. ISBN 0-394-54908-2

- ^ Sagan, Carl (1985).

- ^ ジェームズ・トムソン『四季』(1730年)

- ^ カール・セーガン / アン・ドルーヤン『ハレー彗星』(1985年)

- ^ Sagan, Carl (1985). 117

- ^ Kronk, Gary W.. “3D/Biela”. Gary W. Kronk's Cometography. 2022年1月27日閲覧。

- ^ Whipple, Fred L. (1950). “A comet model. I. The acceleration of Comet Encke”. Astrophysical Journal 111: 375-394. doi:10.1086/145272.

- ^ a b 門野、中村、杉野『異星の踏査-「アポロ」から「はやぶさ」へ展図録』(2007) pp.179-188

- ^ Ridpath, Ian (2008年7月3日). “Awaiting the Comet”. A brief history of Halley's Comet. 2008年8月11日閲覧。

- ^ “Families Learning of 39 Cultists Who Died Willingly”. New York Times. (1997年3月29日) 2008年11月9日閲覧. "According to material the group posted on its Internet site, the timing of the suicides were probably related to the arrival of the Hale-Bopp comet, which members seemed to regard as a cosmic emissary beckoning them to another world."

- ^ Kronk, Gary W.. “C/1975 V1 (West)”. Gary W. Kronk's Cometography. 2006年3月5日閲覧。

- ^ Kronk, Gary W.. “29P/Schwassmann-Wachmann 1”. Gary W. Kronk's Cometography. 2009年4月27日閲覧。

- ^ Kronk, Gary W.. “95P/Chiron”. Gary W. Kronk's Cometography. 2009年4月27日閲覧。

- ^ Kronk, Gary W.. “137P/Shoemaker-Levy 2”. Gary W. Kronk's Cometography. 2009年4月27日閲覧。

- ^ Kronk, Gary W.. “C/1979Q1 SOLWIND1” (英語). Cometography Home Page. 2010年8月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年8月8日閲覧。

- ^ a b Irish Astronomical Journal, Vol. 6, p. 191

参考文献

- 桜井邦朋, 清水幹夫『彗星 : その本性と起源』朝倉書店、1989年。 ISBN 4254150091。 NCID BN03540655。全国書誌番号: 89046293。

- 山本哲生, 中村士『彗星 : 彗星科学の最前線』恒星社厚生閣〈アストラルシリーズ ; 4〉、1984年。 ISBN 4769905068。 NCID BN0285947X。全国書誌番号: 85015689。

- 井田茂、中本泰史『ここまでわかった新・太陽系』ソフトバンク クリエイティブ、2009年。 ISBN 978-4-7973-5070-8。

|

出典は列挙するだけでなく、脚注などを用いてどの記述の情報源であるかを明記してください。

|

- 宮本英昭、橘省吾、平田成ら『異星の踏査-「アポロ」から「はやぶさ」へ展図録』東京大学総合研究博物館、2007年。

関連項目

- 周期彗星の一覧

- 非周期彗星の一覧

- 彗星・小惑星遷移天体

- 大彗星

- ハレー彗星

- 太陽系外彗星

- カロライン・ハーシェル - 彗星を発見した最初の女性

外部リンク

- 理科ねっとわーく 太陽系図鑑(彗星) - ウェイバックマシン(2021年12月10日アーカイブ分)

- 国立科学博物館 宇宙の質問箱(小惑星・彗星・流星・隕石)

- ザ・ナインプラネッツ 日本語版(彗星)

- The Nine Planets Comet Facts - ザ・ナインプラネッツ 原語版(彗星)

- 吉田誠一のホームページ

- Lists and Plots: Comets - IAU: Minor Planet Center

- 『彗星』 - コトバンク

- 彗星の名前と符号

- by The International Astronomical Union: Minor Planet Center, retrieved on 2006‐08‐06Z.

- "Cometary Designation System"

- "IAU Comet-naming Guidelines at Archive.is (archived 2010年4月9日)"

- "Comet Names and Designations; Comet Naming and Nomenclature; Names of Comets at Archive.is (archived 2012年7月29日)"

彗星(すいせい)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/07 16:13 UTC 版)

黒の三鎖、砂鉄の妹。長い黒髪の美女でスタイルもいい。叶わぬ恋をする苦しみから養父の黒曜に依存し、彼と関係を持っていた。

※この「彗星(すいせい)」の解説は、「金星特急」の解説の一部です。

「彗星(すいせい)」を含む「金星特急」の記事については、「金星特急」の概要を参照ください。

彗星

出典:『Wiktionary』 (2021/12/08 23:25 UTC 版)

| この単語の漢字 | |

|---|---|

| 彗 | 星 |

| すい 人名用 |

せい 第二学年 |

| 漢音 | |

発音

名詞:天体

熟語

関連語

翻訳

- イタリア語: cometa (it) 女性

- インターリングア: cometa (ia)

- インドネシア語: komet (id)

- 英語: comet (en)

- オランダ語: komeet (nl) 男性

- スウェーデン語: komet (sv) 通性

- スペイン語: cometa (es) 男性

- チェコ語: kometa (cs) 女性

- 中国語: 彗星 (zh)

- ドイツ語: Komet (de) 男性

- フィンランド語: komeetta (fi) (学術), pyrstötähti (fi) (古形・口語)

- フランス語: comète (fr) 女性

- ブルガリア語: коме́та (bg) 女性

- ブルトン語: steredenn-lostek (br) 女性

- ポーランド語: kometa (pl) 女性

- ベトナム語: sao chổi (vi)

- ラテン語: cometa (la)

- リトアニア語: kometa (lt) 女性

- ロシア語: коме́та (ru) 女性

名詞:連珠

関連語

直接打ちの珠形

「彗星」の例文・使い方・用例・文例

Weblio日本語例文用例辞書はプログラムで機械的に例文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 彗星と同じ種類の言葉

辞書ショートカット カテゴリ一覧 すべての辞書の索引 「彗星」の関連用語検索ランキング

彗星のページの著作権

ビジネス|業界用語|コンピュータ|電車|自動車・バイク|船|工学|建築・不動産|学問

©2025 GRAS Group, Inc.RSS |