たいりくいどう‐せつ【大陸移動説】

大陸移動

大陸移動説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/11/05 05:28 UTC 版)

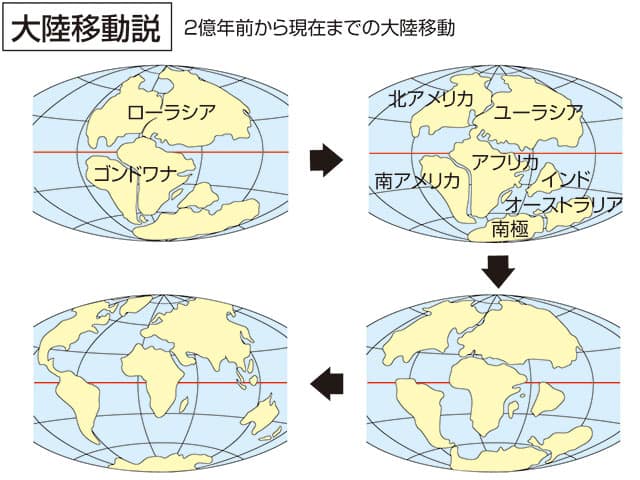

大陸移動説(たいりくいどうせつ、英: continental drift theory, theory of continental drift)は、大陸は地球表面上を移動してその位置や形状を変えるという学説。大陸漂移説(たいりくひょういせつ)ともいう[1]。

発想自体は古くからあり様々な人物が述べているが、一般にはドイツの気象学者アルフレート・ヴェーゲナーが1912年に提唱した説を指す。ヴェーゲナーの大陸移動説は発表後長く受容されなかったが、現在はプレートテクトニクス理論の帰結のひとつとして実証され受け入れられている[2]。

大陸移動説前史

ヴェーゲナーは大陸移動を思いついたきっかけとして、大西洋両岸の大陸の形状(特にアフリカと南アメリカ)が一致することをあげているが、これについて言及している人物は、もっとも古くはフランドルの地図製作者アブラハム・オルテリウス (1596年)がいる[3]。フランシス・ベーコンも1620年に西アフリカと南アメリカの形状の一致について述べており[4]、セオドア・クリストフ・リリエンタール(Theodor Christoph Lilienthal、1756年)は大西洋にあったとされる大陸アトランティスの沈降と海水準の変動に絡めて考察している[3]。また、アレクサンダー・フォン・フンボルト(1801年, 1845年)は、「大西洋は一種の巨大な河底として誕生した。そしてその河川水がまわりの大陸の海岸線を削り取っていった」と述べており、その理由として南緯10度以北の海岸の並行性をあげている[5]。アントニオ・スナイダー=ペレグリニは1858年に『天地創造とそのあばかれた神秘』という本の中で南北アメリカをヨーロッパとアフリカに結合した図を載せている[5]。

具体的に証拠をあげて、かつて大陸同士がつながり超大陸を形成していたと述べたのはエドアルト・ジュース(1901年)で、ペルム紀に栄えた裸子植物グロッソプテリスの化石の分布から、南アメリカ、アフリカ、インドが一つの大陸だったと考え、ゴンドワナ大陸と名付けた。また、アルプスの山から海底堆積物や海生生物の化石が見つかることから、かつてそこは海の底であったと考え、地中海よりも広かったそれをテチス海と名付けている。しかし、彼は大陸自体が動いたとは考えておらず、当時の地球収縮説を使って説明している[6]。

また、ウィリアム・ヘンリー・ピッカリングは1907年に、かつて超大陸として1つだった南北アメリカとヨーロッパ、アフリカが、月が太平洋から分離したため分裂を始めたという考えを述べている。1909年にはロベルト・マントヴァーニが地球膨張説を提唱し、膨張により大陸間の相対距離が増大したとしている。さらに1910年にフランク・バーズリー・テイラーが山脈の形成システムを述べた本の中で、大西洋中央海嶺があるため大西洋が広がって大陸が移動したという、後の海洋底拡大説に似た説を述べている。

ヴェーゲナーの登場

1912年1月6日に、フランクフルト・アム・マインで行われた地質学会の席上で、ヴェーゲナーは太古の時代に大西洋両岸の大陸が別々に漂流したとする「大陸移動説」を発表した。ヴェーゲナーの大陸移動説は、測地学、地質学、古生物学、古気候学、地球物理学など様々な当時最新の資料を元にして構築されたもので、彼以前の説とは詳細度や学術的正確性などがはっきり異なったものだった。また、明確に「大陸移動(独: Kontinentalverschiebung、英: continental drift)」という言葉を使ったのもヴェーゲナーが最初であった[5]。

さらに1915年に出版された著書『大陸と海洋の起源』の中で、彼は、石炭紀後期に存在していた巨大な陸塊(超大陸)が分裂して別々に漂流し、現在の位置・形状に至ったと発表した。この本は1920年(第2版)、1922年(第3版)、1929年(第4版・最終版)と出版され、各版はそれぞれ初めから完全に書き直されている。このうち第3版が英語へ翻訳され、主な議論はその版の内容で行われた[7]。ヴェーゲナーはこの分裂前の超大陸を「パンゲア」と名付けたことで有名だが、じつは第3版の最終章でほんの軽く述べているだけで、第4版ではパンゲアという呼称は記述されていない[8]。

ヴェーゲナーの大陸移動説

彼は、大陸が移動したという判断の根拠として、以下のようなものをあげている。

- 地形学的根拠

- 大西洋両岸の大陸を、海岸線ではなく大陸棚の端を使ってつなぎ合わせるとうまく一致すること。これは1965年にエドワード・ブラードらによって、コンピュータを使って水深約900m(500ファゾム)でつなぎあわせた図が作られ、その対応性がはっきりと示されている[9]。

- 地球物理学的根拠

- 地殻表面の高さの頻度曲線をとると陸地と海底によって代表される2つのピークが存在する。これは大陸地殻と海洋地殻が2つの異なった層であり、もとから成り立ちが異なることを示している。大陸地殻はアイソスタシーのエアリーモデルをとると氷山のように海底地殻の上に浮かんでいるモデルが考えられ、地球表面を完全に覆い尽くしていないため、そこで大陸の水平移動の可能性が生じる。また、地殻を構成している物質も、地震波のような短周期では弾性体のように振舞うが、地質学的時間のスケールで力をかけ続けると、粘性率によっては流体のように振舞うだろうと述べた[5]。

- 地質学的根拠

- アフリカ、南アメリカ両大陸の大西洋両岸における地質構造の一致。例えば、ブエノスアイレスのシエラ・デ・ラ・ヴェンタナ山脈と南アフリカのケープ山脈の褶曲構造の一致やダイヤモンドを含む特殊な岩石キンバーライトの分布状況、ブラジルとアフリカの巨大な片麻岩台地の岩石や走向の一致など。これらは主にアレクサンダー・デュ・トワによって詳細に調べられた。

- ヨーロッパと北アメリカの大西洋両岸の地層の一致。例えば、スコットランドのカレドニア山脈を横断している断層が、北アメリカのボストンからニューファンドランド島に広がっているカボット断層につながっていることをツゾー・ウィルソンが発見している。

- 古生物学的根拠

- グロッソプテリスの分布、単弓類キノグナトゥス、リストロサウルス及び淡水生のメソサウルスの分布、ヨーロッパ全域と北アメリカのニューファンドランドの一部でみつかる三葉虫の分布状態など。

- 生物地理学的根拠

- 海を越えて渡ることができないミミズのある属 (Ocnerodrilidae, Acanthodrilidae, Octochaetidae)の分布、ある種の淡水ザリガニ(Limnocalanus macrurus)の分布など、いくつかの不思議な隔離分布が知られている。生物地理学ではこれを説明するのに陸橋説があったが、大陸移動があって、以前は陸続きであったとする方が遙かに説明がたやすいとした。

- 古気候学的根拠

- 現在は極地域にあるスピッツベルゲン島が過去に熱帯気候であったことの説明に極移動だけでは説明できないこと、古生代後期の氷河の分布が現在は熱帯である地域にまたがっているが、同時期の北半球には氷河の痕跡が見られないことなど。とくに南アメリカ東部の氷河の擦痕の方向が、現在は大西洋があるところから氷河が流れてきていることを示しているなど。これらは大陸が移動したとするとよく解決できる。

陸橋説とアイソスタシー

広い海で隔てられた別々の大陸に、同じ種類の、あるいはごく近縁な動植物が隔離分布している例はその頃までには広く知られていた。この説明に使われていたのが陸橋説だった。ベーリング海峡のように、今は海になっているがかつて陸地として自由に動植物が行き来できた場所を沈降陸橋というが、これを南アメリカとアフリカを大西洋南部でつなぐ「南大西洋陸橋」、南アフリカ・マダガスカルとインドをつなぐ「レムリア陸橋」といった具合に、海峡のような大陸棚ではなく今は深い海洋底である場所にもあったとする説である。

この説の前提として、地球が現在も冷却していっているため地殻が収縮していくとする地球収縮説があった。収縮活動によって高くなったところが山になり、逆に沈降したところが海になったというもので、ヴェーゲナーの時代ではまだ有力な説であった。陸橋説は大陸が沈む理由をこの収縮説を使って説明していた。

この地球収縮説をヴェーゲナーは、山脈を形成するのに必要な収縮量の計算結果が到底不可能な値を示していること、地殻のアイソスタシーの存在から大陸が沈降して海洋になることはほとんどありえないこと、地球内部の放射性元素の崩壊熱の存在(1898年にラジウムが発見されていた)などをあげて否定している。そして、大陸移動を考えれば、隔離分布の説明に(地球物理学的に不自然な)沈降陸橋の存在を考えなくてすむと述べた[5]。

極移動

大陸が移動するだけでなく、地球の極もその絶対位置が移動することをヴェーゲナーは詳細に述べている。白亜紀以来の南極点の移動を、彼の師であるウラジミール・ペーター・ケッペンとともに化石の調査から割り出しており、南アメリカを基準とした極移動とアフリカを基準とした極移動を図で示した。そしてその移動のずれを大陸移動によるずれとみなした。

この極移動は、その後1950年代に、古地磁気の測定からインドの北上を指摘したパトリック・ブラケットのもとで学んだケイス・ランコーン、エドワード・A・アーヴィングらによる岩石の残留磁気の詳細な調査により、北米大陸とヨーロッパ大陸のそれぞれの磁北極移動軌跡が描かれ、それらが系統的にずれていることが確認されている。これはその後、大陸移動の独立の証明とみなされた。

移動の過程

ヴェーゲナーによると、古生代には地球上に現在見られる大陸はすべてまとまって互いに隣接した位置にあった[10]。それらの部分はすべてが陸であったわけではなく、少なくとも一部は浅い海になっていた。そこから、まずジュラ紀以降に南極・オーストラリア・インドがアフリカ南部から切り離された。北アメリカとグリーンランド、それにヨーロッパは第三紀、北部では第四紀に分裂が始まった。

また、分裂と大陸の移動は造山運動を引き起こし、例えばインドはアジア南部とぶつかり、ここに巨大な山脈が形成された。南北アメリカは西に移動したために、その前面である西側に長い山脈が形成された。

大陸移動のメカニズム

ヴェーゲナーの時代には地球上層部は花崗岩質のシアル(SiAl)層と玄武岩質のシマ(SiMa)層に分かれるとされていた[5]。これは前述のエドアルト・ジュースによる分類である。大陸地殻が氷山のようにシマ層の上に浮かんでいるようなモデルが想像されていた。ヴェーゲナーは密度の小さいシアルからなる大陸地殻が、密度の高いシマ層の上を滑るように押し分けて進むイメージを考えた。

そして、移動の駆動力として離極力(遠心力)と月と太陽による潮汐力に求めた。地球が回転している楕円体であるため、赤道方向への遠心力が働き、インド、オーストラリアの離極運動がおこり、潮汐力により地球の自転速度が遅くなり、南北アメリカへの西向きの力が生じているとした。

このモデルはすぐにハロルド・ジェフリーズ、ポール・ソフォス・エプスタインなど物理学者らによって、遠心力や潮汐力は大陸のような巨大な陸塊を動かし山脈を形成できるほど強力ではないことが示されている。シマ層は流体ではなく頑丈な固体であるので、多くの地球物理学者・地質学者に納得のいくメカニズムとはみなされなかった。

その後、アレクサンダー・デュ・トワによる大陸周辺の地向斜による引っ張りによる分裂説(1937年)や、アーサー・ホームズによるシマ層の熱対流による移動説(1929年, のちのマントル対流説、1944年)などが唱えられたが、いずれも証拠に乏しく、定量的にも不十分なものだったため、次第に正統派の地質学者からかえりみられなくなっていった[1]。

大陸移動説の評価

大陸移動説に対する評価は様々だった。ヨーロッパやその南半球の植民地などでは当初好意的に評価する研究者も多かった[8]。大褶曲山脈の形成の説明に使われていた地球収縮説が説得力を失いつつあった時代に、大陸移動説は山脈を生み出す別の原動力を与えることができたからである[9]。また、南半球では距離的にごく近いのに生物相がまったく異なるウォレス線のように大陸移動がなければどうしても説明がつかない事例がいくつか発見されていた。大陸移動説がまったく見向きもされなくなった時代でも、南アフリカやオーストラリアの研究者に大陸移動を支持するものがいたのはこのためである[8]。一方、否定的に評価したのはアメリカの研究者たちだった。当時知られていた物理学では、大陸移動をおこすような駆動力は説明ができなかったためである。彼らはしばしば、ヴェーゲナーを専門外の学者として感情的に批判した[8]。日本では寺田寅彦が好意的に紹介したが[注釈 1]、1924年のハロルド・ジェフリーズらによる批判が知られるようになると取り上げる研究者は少なくなっていった[12]。

1920年代には大陸移動説に関するシンポジウムが開かれ、ヴェーゲナーの著書が各国で出版されていたが、1926年にニューヨークで開かれたシンポジウムの報告書(1928年)は多くの学者の反対意見で占められ、大陸移動説の死亡報告書とみなされた[7]。1930年のヴェーゲナーの死後、大半の科学者たちは大陸移動説をまじめに取り上げなくなり、数年後にはナチス政権が誕生してドイツの科学界も変貌していった。

現代から見ると不自然な陸橋説より、よっぽど説明力があるように思える大陸移動説が受け入れられなかった理由の一つに、大陸を動かす原動力の説明ができなかったことがよく取り上げられる。地形、地質・古生物・古気候の数々の資料をヴェーゲナーは証拠として提示したが、いずれも状況証拠に過ぎず、当時の一般概念を覆すほどの証拠とは見なされなかった。S.J.グールドは「常識で考えて"起こりえない"出来事はそれが起こったという証拠だけをいくら積み上げても正当に評価されない。いかにしてそれが起こりうるかを説明するメカニズムが必要である」[13]と述べている。また、当時の物理学では大陸が動くことを直接的に証明する方法がなかった。ヴェーゲナーも『大陸と海洋の起源』の中で「測地学的議論」の章を設け、「現在の大陸の位置変化を実測する定量的証明こそ大部分の研究者が最も厳密で信頼できる大陸移動説の検証である」と述べている。

プレートテクトニクス以後

その後、1950年代から1960年代にかけて、古地磁気や大西洋の海底などの研究によって海洋底拡大説が提唱され、それがプレートテクトニクス理論へと発展した。そして、プレートの運動の結果として大陸移動が導きだされることから、ヴェーゲナーの説も見直されるようになった。ただし、ヴェーゲナーの説は、海底面を構成する地層の上を大陸自らが滑り動くとするものであり、プレートがその表面に露出する大陸を伴って動くとするプレートテクトニクス理論とはメカニズムが異なる。

大陸移動説が嘲笑の対象となっていた時代とその後の再評価を地質学の分野で直接経験した古生物学者S.J.グールドはこう述べている[2]。

| 「 | 今やわれわれは大陸移動の新しい正統理論(註:プレートテクトニクスのこと)をもつにいたった。この理論の光の下で、大陸移動についての古典的データが明るみに出され、積極的な証明であると宣言されてきた。だが、これらのデータは、大陸が移動するという考えが市民権を得るにあたっては何の役割も果たさなかったのである。大陸移動説が勝利したのは、それが新しい理論の必然的な帰結であるということになってからにすぎない。 | 」 |

なお大陸移動の実測は1980年代後半に電波星や衛星を用いた測量技術(VLBI)が発展してから可能になり、多くの大陸が1年に数cmの速度で移動していることが明らかになった[9]。

脚注

注釈

出典

- ^ a b ビクトリア現代新百科8巻 1973, p. 149.

- ^ a b グールド 1995.

- ^ a b Romm 1994.

- ^ Keary & Vine 1990.

- ^ a b c d e f ウエゲナー & 竹内 1975.

- ^ Suess 1901.

- ^ a b c ウッド 1985.

- ^ a b c d ニールド 2008.

- ^ a b c 上田 & 水谷 1992.

- ^ ウェゲナー/都城・紫藤(1981)p.48-56

- ^ “GlobalTectonics論の形成と受容” (PDF). 谷本勉. 2012年7月15日閲覧。

- ^ 泊 2008.

- ^ スティーヴン・ジェイ・グールド『パンダの親指 下』櫻町翠軒 訳、早川書房 ISBN 4-15-050207-2

参考文献

- アルフレッド・ウエゲナー『大陸と海洋の起源』 竹内均 全訳・解説 講談社 1975年 ISBN 4-06-158908-3

- 上田誠也・水谷仁 編 『地球』 岩波書店 1992年、ISBN 4-00-007831-3

- スティーヴン・ジェイ・グールド 『ダーウィン以来』 早川書房 1995年 ISBN 4-15-050196-3

- 『ビクトリア現代新百科』 学習研究社 1973年 第8巻

- テッド・ニールド 『超大陸』 松浦俊輔 訳 青土社 2008年 ISBN 978-4-7917-6442-6

- 泊次郎 『プレートテクトニクスの拒絶と受容』東京大学出版会 2008年 ISBN 978-4130603072

- R.M.ウッド 『地球の科学史』 谷本勉 訳 朝倉書店 2001年 ISBN 4-254-10574-6

- Romm, James (February 3, 1994), “A New Forerunner for Continental Drift”, Nature 367 (6462): 407–408, doi:10.1038/367407a0.

- Keary, P; Vine, F. J. (1990). Global Tectonics. Oxford: Blackwell Scientific Publications. pp. 302

- Suess, Eduard (1885-1908) Das Antlitz der Erde F. Tempsky, Vienna, OCLC 2903551, 註: 3巻は2つに分けて出版された。

- スーパーコンピューターでパンゲアの分裂から現在までの大陸移動を再現し、その原動力を解明-ヒマラヤ山脈はマントルのコールドプルームが作った!- 2015年2月12日 海洋研究開発機構プレスリリース

関連項目

外部リンク

- ウェゲナー「大陸移動説」完成100年に寄せて 2015年9月14日 海洋研究開発機構 吉田晶樹主任研究員 コラム

- 『大陸移動説』 - コトバンク

大陸移動説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/20 23:38 UTC 版)

1912年にアルフレート・ヴェーゲナーは、自身の提唱する大陸移動説の中で、現在の諸大陸は分裂する前に一つであったとの仮説を考え、この大陸を「パンゲア大陸」と命名した。 当初、大陸を動かす原動力が説明されておらず、このような移動は物理的にありえないと亜流扱いされたが、ヴェーゲナーの死後、1950年以降次々に新事実が見つかり、プレートテクトニクス理論として再評価されている。

※この「大陸移動説」の解説は、「パンゲア大陸」の解説の一部です。

「大陸移動説」を含む「パンゲア大陸」の記事については、「パンゲア大陸」の概要を参照ください。

「大陸移動説」の例文・使い方・用例・文例

大陸移動説と同じ種類の言葉

- 大陸移動説のページへのリンク