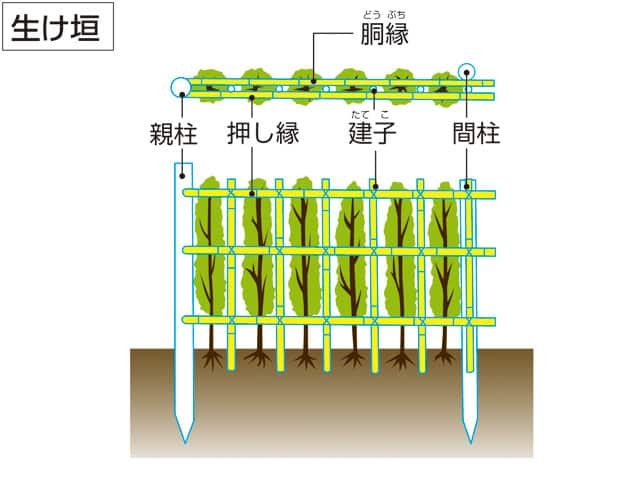

生垣

| 姓 | 読み方 |

|---|---|

| 生垣 | いきがき |

| 生垣 | いけがき |

| 生垣 | なまがき |

垣根

(生垣 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/09/01 00:35 UTC 版)

垣根(かきね)とは、敷地や庭などの区画として設ける囲い。竹で編んだり組んだりした竹垣や、木を植えた生垣[1](いけがき)などがある。また、金網を利用した金網垣もあり、洋風庭園などではバラを金網に絡ませたバラ垣などが用いられる[2]。

欧州における垣根

英語圏では畑地や牧草地、放牧場などの境界を示すための生垣をhedge(hedgerow)という[3]。代表的なものにサンザシの若木を用いた生垣があり、横木を渡せる距離で植え、その間を若木で斜めに曲げて絡めたり、ハシバミの枝を編み合わせて作られる[3]。これに近接して生えてきたオーク、トネリコ、ニレ、コリヤナギ、ニワトコ、野リンゴ、野ナシなどの樹木を組み合わせることで一層堅固な垣根が作られる[3]。垣根の間に生える樹木は燃料源とするためそのままにされたが、垣根自体は狩猟時に馬で飛び越せるように人間の肩ぐらいの高さに刈り込まれた[3]。また、サンザシの生垣は生育のために土手下(hedge bottom)に沿って排水溝(drainage ditch)が掘られることが通例で、土手の上に設けられることもあった[3]。

- Hedgelaying ‐ 垣根作り

- Dead hedge - 毎年作る必要があるHazelの枝などを編んで作る垣根[4]。

日本における垣根

日本では住宅の外周の垣に、コンクリート塀や板塀のほか、土塀、煉瓦塀、石垣などが用いられている[2]。また、外垣とは別に、庭園内に区画を設けるために内垣を設けることがあり、竹垣、生垣、金網垣などが用いられる[2]。

板塀には、竪、横張り、目透し、敷目張り、大和張りなどの種類がある[2]。

また、竹垣には、視界を完全に遮るものに建仁寺垣、大徳寺垣、沼津垣、相国寺垣、大津垣、桂垣、源氏垣、馬背垣、鶯垣などがある[2]。他方、視界を遮らないものに光悦垣、偕楽園垣、金閣寺垣、四ツ目垣などがある[2]。

- 四ツ目垣

- タケを四ツ目の格子に組んだ垣根。

- 建仁寺垣

- 建仁寺の垣根を本歌とし割竹を隙間無く立てた垣根で、片面と両面のものがある。

- 御簾垣

- 外観が御簾(すだれ)のように見える垣根。一般的には竹が使用される。

- 桂垣

- 桂離宮の門の両側にある垣根を名前の由来とする。

- 大津垣

- 竹の表面を大津、裏を京都になぞらえた。

- 竹穂垣

- 割竹を使い、組子に竹穂を組み合わせて作る。

- 萩垣

- 蓑垣

- 木賊垣

- 立合垣

- 鉄砲垣

- あやめ垣

- ひしぎ垣

- 光悦寺垣

- 金閣寺垣

- 銀閣寺垣

- 矢来垣

- 竜安寺垣

- 沼津垣

脚注

- ^ 『生垣』 - コトバンク

- ^ a b c d e f 岸村茂雄「「垣」の話」雪印種苗『牧草と園芸』第3巻 第10号 雪印種苗、2022年11月18日閲覧。

- ^ a b c d e 三谷康之「英語英文学の背景:英国の田園」(PDF)『成城文藝』第110号、成城大学文芸学部、1985年3月、126-90頁、ISSN 02865718、 CRID 1520290885112051328。

- ^ 三谷康之「英語英文学の背景 : 英語の田園」『成城文藝』第110号、成城大学文芸学部、1985年3月、126-97頁、 CRID 1050282677580871808、 ISSN 02865718、2024年6月13日閲覧。

関連項目

外部リンク

「生垣」の例文・使い方・用例・文例

- 生垣に沿って.

- 生垣を作る

- 庭に生垣をめぐらす

- 生垣を刈込む

- 生垣を作ってください

- 生垣で囲むまたは取り囲まれる

- 生垣のサンザシ垣根

- 刈り込んだ生垣

- イボタノキ植物の生垣

- 風の力を弱め侵食を防ぐ生垣あるいは立木の柵

- 生垣を整え、世話をする庭師

- いたるところにある、匂いの強い、絨毯状に繁茂するユーラシア産の草本で、荒れ地や生垣、草原に生え、細長い鋸歯状の葉と小さな通常白い小花を持つ

- ハート形の葉を持つゴボウで、ヨーロッパ(極北を除く)と小アジアの開けた林地、生垣や草地に見られる

- 西ヨーロッパから中央アジアまた北アメリカの生垣、低木の茂みあるいは開けた森で成長している多年生芳香性の薬草

- ブドウ園に植えられた生垣用灌木のツル植物

- カナメモチという,底木や生垣にする常緑木

- >> 「生垣」を含む用語の索引

- 生垣のページへのリンク