うま【馬】

読み方:うま

《「馬」の字音「マ」から変化したものという。平安時代以降「むま」と表記されることが多い》

1 奇蹄(きてい)目ウマ科の哺乳類。体は一般に大形で、顔が長く、たてがみがあり、長い毛の尾がある。力強く、走ることが速い。古くから家畜とされ、農耕・運送・乗用・競馬などに用いられ、肉は食用。東洋種の蒙古馬(もうこうま)・朝鮮馬、日本在来種の木曽馬・北海道和種、西洋種のアラブ(アラビア馬)・サラブレッド・ペルシュロンなどがある。こま。

3 競馬。

5 《「付け馬」の略》料理屋などで、勘定の未払いを取り立てるために客の家までついて行く者。

うま【馬】

読み方:うま

山本嘉次郎監督による映画の題名。昭和16年(1941)公開。チーフ助監督として黒沢明が参加。東北の農村を舞台に、馬を育てる少女を姿をドキュメンタリータッチで描く。出演、高峰秀子、藤原鶏太ほか。

ば【馬】

読み方:ば

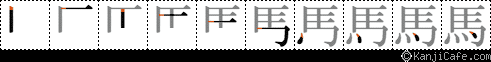

[音]バ(漢) メ(呉) マ(唐) [訓]うま ま

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) 〈バ〉

〈バ〉

1 うま。「馬車・馬術・馬力/愛馬・悍馬(かんば)・騎馬・牛馬・曲馬・軍馬・競馬・車馬・乗馬・駄馬・調馬・天馬・白馬(はくば)・牝馬(ひんば)・兵馬・名馬・木馬・落馬・驢馬(ろば)・老馬」

![[二]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02532.gif) 〈メ〉うま。「駿馬(しゅんめ)・神馬・牛頭馬頭(ごずめず)」

〈メ〉うま。「駿馬(しゅんめ)・神馬・牛頭馬頭(ごずめず)」

[名のり]たけし

[難読]白馬(あおうま)・馬酔木(あしび・あせび)・海馬(セイウチ)・但馬(たじま)・馬喰(ばくろう)・馬穴(バケツ)・馬謖(ばしょく)・馬銜(はみ)・馬刀貝(まてがい)・馬手(めて)・馬陸(やすで)・流鏑馬(やぶさめ)・羅馬(ローマ)

ま【馬】

読み方:ま

⇒ば

ま【馬】

むま【▽馬】

読み方:むま

⇒うま

め【▽馬】

読み方:め

⇒ば

うま 【馬】

馬

馬

馬

馬

馬

馬

馬

馬

馬

馬

馬

馬

馬

- 1 娶の事、肥後地方の方言。2 遊廓などにて遊興費の支払不足なる客に従ひ、その不足額を受け取る人をいふ。かかる人を従ふるを馬を引くといふ也。

- 馬(一)遊女の異名。「売春婦異名集」に「女郎の異名をうまといふ心は人を乗せて過ぐるといふ意なりしとぞ」とあり。(二)長大なる陰茎。「うまなみ」の略称。馬の一物に擬していふ。「土器の豆では馬の間に合はず」「土手の草ぬれたで馬はすべりこみ」。(三)月経の隠語。月経帯を締めるを馬に乗るに擬していふ。「雪隠で手綱さばきをする女」「お局は馬から牛へ乗りかへる」。「陣中で巴は馬に二つ乗り」「雪隠へ女房お馬でかけつける」「浅草をくつてゐるのは下女が馬」「馬に乗つてるひまもなき苦界の身」「奥様のお馬も羊程くらひ」「宿下り馬だと見へて外へ出ず」「お馬だよしなと下女ははねつける」「殿様も下女もお馬は鳥居ぎり」「この馬は娘勝手をよく覚え」「りんといふ下女施しに馬をとき」。

- 女のことをいふ。又月経帯のことを「馬」又は「お馬」ともいふ。〔情事語〕

- 〔楽・花・情〕役者仲間の「馬の脚」と云へば舞台に出る馬となつて妙な足踏みをする役で、下等な役とされてゐるところから「大根役者」などいふのと同じく「へぼ役者」又は「役者の数に入らざる者」をいふ。それより何処の誰か判らぬ者を指して「何処の馬の脚か知れぬ者」などいふ。又「馬の骨」とも云ふ。花柳界にて「附馬」と云へば、遊興費不払の節、妓夫又は女中などが調達先まで附いて来ること、「馬を伴れて来た」などともいふ。昔遊廓に遊ぶときは馬にて行きたるを以て、若し遊興費不足等の場合には其馬夫が引受けて再び馬に乗せて帰るところより此語出づといふ。情事語にて「馬」と云へば「経帯」又は「巨陽」のことを指す。「馬肉」のことを単に「ウマ」といひ、馬肉を喰つて別れることを「塩原の別」と洒落る、蓋し「塩原多助」の物語より出でたるものか。教習中の巡査、看守を犯罪者の隠語にては「馬」といふ。

- 〔隠〕①経帯のこと。お馬ともいふ。②遊女屋の附男のこと。即ち遊客の勘定が不足した時、客につけて寄来す男をいふ、又つけ馬ともいふ。

- ⑴月経帯のこと、尻がいを当てているの意。⑵遊廓の附男のこと、即ち遊客の勘定が不足した時、その客につけて勘定取りに来る男、つけ馬ともいう。

馬

馬

馬

- 遊女屋の附男のこと。即ち遊客の勘定が不足した時、客につけて寄来す男を馬又はつけ馬といふのである。川柳に「向ふ見ず飛ばせた駕篭が馬になり」といふのがある。今ならば「向ふ見ず飛ばせた自動車馬に化け」とでもいふべきところだ。〔花柳語〕

- 遊女屋の附男のこと。客が金不足の場合、客につけて寄来す男を男或は附馬(つけうま)といふ。〔花柳界〕

- 遊女屋などで遊興料の不足又は金額の支払を受ける為遊興者に随従して行く人。

- 遊女屋の附男のこと。即ち遊客の勘定が不足した時、客につけて寄来す男を馬又はつけ馬といふのである。川柳に「向ふ見ず飛ばせた駕篭が馬になり」といふのがある。今ならば「向ふ見ず飛ばせた自動車馬に化け」とでもいふべきところだ。

- 遊廓などで勘定の足りない時、不足額を受取るために客と一緒に附いて行く人のことをいふ。

- 遊客の勘定が不足した時に客に附けてよこす附男の事を云ふ。

- 遊女屋等の附馬を云ふ。

- 遊女屋の附馬のこと。遊客の勘定が不足した時、客につけてよこす男を馬、又はつけ馬という。川柳に「向う見ず飛ばせた駕篭が馬になり」というのがある。〔花柳界〕

- 客商売で勘定の足りない時受取るため付いて行く人。「つけ馬」を省略。〔花〕

- 遊女屋の附馬のこと。遊客の勘定が不足したとき、客につけてよこす男を馬、又は「つけ馬」という。川柳に「向うみず飛ばせた駕篭が馬になり」というのがある。

馬

馬

馬

馬

ウマ

(馬 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/20 10:38 UTC 版)

| ウマ | ||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

尾花栗毛のウマ(ハフリンガー種)

|

||||||||||||||||||||||||||||||

| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||

| 学名 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| Equus caballus Linnaeus, 1758[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||

| シノニム | ||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

| 和名 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| ウマ[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||

| 英名 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| Domestic horse[3] |

ウマ(馬、英: Horse, 学名: Equus caballus)は、哺乳綱奇蹄目ウマ科ウマ属に分類される家畜動物。

社会性が強く群れで生活する。古くから中央アジア、中東、北アフリカなどで家畜として飼われた歴史がある[注 1]。

運搬用(荷役馬)、農耕(農耕馬)、乗用(乗用馬)、軍用(軍用馬・騎馬)、競技用(競技馬・競走馬)などに使われ、乳用、食用にもなる。

学名は、equus も caballus ともにラテン語で「馬」の意[注 2]。

野生種であるノウマ(Equus ferus、野馬)と近縁であるが、それから分かれた独立した種ではない亜種Equus ferus caballusとみなす説もある。

生物学的特徴

体長は2.4 - 3 m程度。体重は300 - 800 kg程度だが、後述の重種のように1トンを超えるものもある。

首と頭が長く、長い四肢をもつ。角はない。各脚とも第3指を残し他の指は退化している。よく発達した蹄(ひづめ)を持ち、硬い土の上を走ることができる。尾と、頭から首の上部にかけての鬣(たてがみ)だけは長いが、全身の毛は短い。

本来寒冷地に生息する動物であるため、比較的寒さに強い反面、基礎体温が37 - 38度と高く筋肉量も多いため、高温多湿な気候では熱中症になりやすい[4]。

草食性であり、よく発達した門歯と臼歯で食べ物を噛み切り、擂り潰す。ウマは後腸発酵動物であり、反芻動物とは異なり胃は一つしか持たない。しかし大腸のうち盲腸が極めて長く(約1.2 m)、結腸も発達している。これらの消化管において、微生物が繊維質を発酵分解する。胆嚢が無いことも草食に適している。 硬くて甘味の強い食物全般を好むとされている。なお、英語でロバや馬などを鼻先に釣った人参で誘導する様子を carrot and stick と言うように、英語圏や日本等では通俗的には「ウマはニンジンが好物」だと語られるが、国によって「リンゴが好物」や「角砂糖が好物」(トルコ)など、様々に言われている。実際には硬くなくても甘いものを好む個体の例もある。

優れた嗅覚を持つが、毒草や血の匂いなどを嗅ぎ分けることはできない。顔の両側に目が位置するため視野が広く350度ほどあるともされている[5]が、反面、両眼視出来る範囲は狭いため、距離感を掴むことは苦手とするなど、ヒトとはやや異なった視覚認知を持つ[6]。

走る際に背中が彎曲しないため乗用にできるが、鞍や鐙などの馬具無しで乗りこなすには相当の修練が必要となる。

一般に、立ったまま寝ることができることでも知られる(ヒトやサルと違い、膝関節を靭帯で固定できるので膝折れがない)が、本当に安全な場所であればリラックスし横になって休むこともある。

寿命は約25年、稀に40年を超えることもある。繁殖可能な年齢は3-15/18歳。繁殖期は春で、妊娠期間は335日。単子であること(一回の妊娠で宿す子が一頭であること)が多い。

体毛

- 毛色

馬の特徴の中でも、一見して最初に目につくのが毛色である。日本馬事協会は、栗毛、栃栗毛、鹿毛、黒鹿毛、青鹿毛、青毛、芦毛、粕毛、駁毛(ぶちげ)、月毛、河原毛、佐目毛、薄墨毛、白毛の14種を定めている。

家畜馬では、鹿毛、栗毛が特に多い。家畜化以前は薄墨毛が多かったと考えられている。

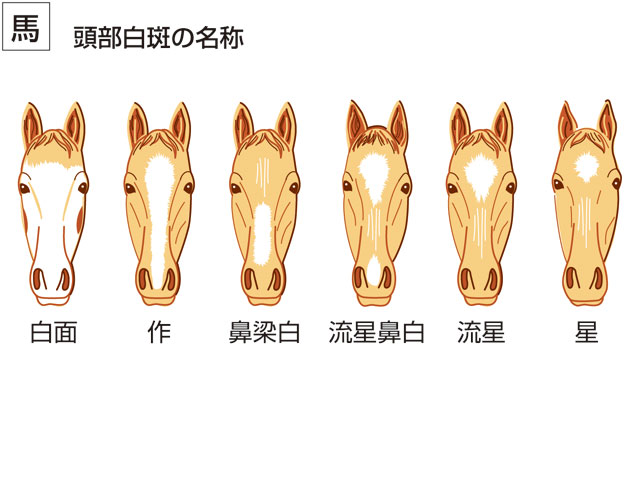

- 白斑

毛色の他に個体の識別に使われるものとして白斑がある。白斑は主に頭部、脚部などに見られる白い毛のことで、毛色やその他の特徴(旋毛等)と合わせると無数の組み合わせがあり、個体識別に利用することができる。そのため血統登録の際記載が義務づけられている。代表的なものに、頭部では星・曲星・流星・環星・乱星・唇白・白面・鼻白・鼻梁白・作、肢部では白・半白・小白・微白・長白・細長白・長半白等がある。なお、白斑に至らない程度のものを刺毛という。

- 旋毛

馬のつむじのことを旋毛(せんもう)という。位置に個体差があることから、白斑と同じく個体識別に利用することが出来る。位置によって「珠目」、「華粧」といった名称がある。白斑・旋毛の詳細については馬のマーキング参照のこと。

- 冬毛と毛刈り

冬になるにつれて長い毛に生え変わる。そのままだと、汗をかいた時に乾燥が長くなり、体を冷やし体調を崩す原因となるほか、ブラッシングも大変となる。そのため、馬を管理している飼い主は毛刈り(クリップ)を行う。毛刈りの仕方は作業量と目的により様々な物がある。

たてがみと尻尾以外の全身の毛を刈るフルクリップ(ショークリップ)、泥がかかりやすい足と鞍が乗る背中以外を剃るハンタークリップ、足と汗をかきにくい背中全体を残すブランケットクリップ、日中も外に出す場合は首の後ろも残すチェイサークリップ、外出をよくする馬の場合は首の前側-腹-尻にかけて剃るトレースクリップ、軽作業馬や若い馬の場合は手軽に行え発汗の多い首周辺と腹だけを剃るアイリッシュクリップが行われる。

身体の各部の名称

図に基づき説明する。

| 英語名 | 日本語名 | 備考 |

|---|---|---|

| forelock | 前髪 | |

| poll | 項 | |

| withers | 鬐甲 | |

| back | 背 | |

| loin | 腰 | |

| croup | 尻 | |

| dock | 尾根 | |

| point of shoulder | 肩先 | |

| shoulder | 肩 | |

| forearm | 前膊 | |

| elbow | 肘 | |

| knee | 手根関節(前膝) | 人間の手首に相当 |

| fetlock(ankle) | 球節 | 人間の手で言うところの指の付け根の部分の関節に相当 |

| flank | 膁、脇腹 | |

| stifle | 後膝 | |

| quarter | 後躯 | |

| gaskin | 脛 | |

| hock | 飛節 | 人間の足首に相当 |

| cannon | 管 | 人間の手で言うところの掌部分に相当 |

| pastern | 繋 | |

| coronet (coronary band) | 蹄冠 | |

| hoof(foot) | 蹄 |

骨格

図に基づき説明する。

| 英語名 | 日本語名 | 備考 |

|---|---|---|

| cervical(neck) vertebrae | 頚椎 | |

| coccygeal(tail) vertebrae | 尾椎 | |

| scapla (shoulder blade) | 肩甲骨 | |

| ulna | 尺骨 | |

| radius | 橈骨 | |

| carpus (knee) | 副手根骨 | |

| metacarpal Bone | 中手骨 | |

| patella (knee cap) | 膝蓋骨 | |

| tibia | 脛骨 | |

| fibula | 腓骨 | |

| long pastern bone | 繋骨 | 基節骨、第1指骨 |

| short pastern bone | 冠骨 | 基節骨、第2指骨 |

| coffin bone(pedal bone) | 蹄骨 | 末節骨、第3指骨 |

| cannon bone | 管骨 | 第3中手骨および第3中足骨 |

歯

馬歯(ばし)は一生を通じて硬い草を食べ続けるため上下に長い形状をしている[7]。考古学においては馬歯は遺跡においても遺存しやすく、馬歯の摩耗具合から個体の年齢を推定する手法も確立している[7]。また、乗用馬に使用する馬具であるハミは奥歯の第二前臼歯と接し続けるために摩耗する。このため野生馬と家畜馬、もしくは乗用馬と駄馬・農耕馬を区別するための指標としても活用されている[8]。

肢

ウマの前肢の構造を見ると、体の外側にあるのは肘から先の前腕のみで、上腕は体の内側にある(躯幹に密着している)。前腕を構成するのは橈骨と尺骨で、主に橈骨によって形成されている(尺骨の下半分は退化しており、橈骨と癒合している)。前腕の先には手根関節(前膝)がある。手根関節は7つの手根骨からなる。手根関節の先には中手骨がある。このうち最大のものが第3中手骨で、第2・第4中手骨は小さく退化している。第1・第5中手骨は退化して消滅している。第3中手骨の一部はその先にある繋骨(基節骨、第1指骨)とともに球節と呼ばれる関節を形成する。球節の後ろ側には種子骨がある。球節の先には指骨がある。指骨は繋骨(基節骨、第1指骨)・冠骨(基節骨、第2指骨)・蹄骨(末節骨、第3指骨)の3つの骨からなる。なお、ウマの指は第3指(ヒトの中指に相当)のみ存在する[9]。つまり、人間に当てはめるとウマは手足の中指の指先だけで歩いているということになる。

後ろ脚の構造を見ると、大腿骨があり、その先に膝関節(ヒトの膝に相当)がある。膝関節の中には膝蓋骨がある。その先にあるのが下腿で、脛骨と腓骨からなるが、腓骨は前脚における尺骨と同様下半分は退化して脛骨に癒合している。その先にあるのが飛節と呼ばれる大きく屈曲した関節で、ヒトの足首に相当する。その先は前脚とまったく同様の構造をしており、第3中足骨が大きく発達した中足骨、球節、指骨(趾骨)と続く[10]。

進化

ウマ類は化石資料が豊富であり、進化の過程を鮮明に残している。その理由として環境の順応能力が高かったことや、草原で群体を成していたことが挙げられている[11]。

ウマ類の最古とされる化石は、5,200万年前(始新世)の地層から発見されたエオヒップスである[12]。エオヒップスは北アメリカ大陸の森林に生息し、若芽や草の実など柔らかい植物を摂取していたとされる[12]。エオヒップスはキツネほどの大きさで、前肢は第1指がなく、後肢は第1と第5指が退化している。

その後、始新世のオロヒップス、エピヒップス、漸新世のメソヒップス、ミオヒップス、中新世のパラヒップス、メリキップスという系統進化が明らかになっている[11]。約1,000万年前(中新世前-中期)のメリキップスは、真の草食性を示す高冠歯を獲得したことと、より高速での走行を可能にした下肢骨(尺骨と橈骨、脛骨と腓骨)の癒合の2点で画期的であった。当時は乾燥気候が広がるとともに大草原が拡大しつつあり、メリキップスの出現は、草原への進出の結果だった。

約400万年前(中新世中〜後期)のプリオヒップスは、第2・第4指を完全に消失させることで指が1本になり、現在のウマに近い形態をしていた。ウマの仲間は、更新世の氷期にベーリング海を渡り、ユーラシア大陸やアフリカ大陸に到達し、現在のウマであるエクウス(ウマ属)に分化する。

南北アメリカ大陸に残ったウマ科の動物は、氷期に絶滅した。ミオヒップスやメリキップスからも多様な種分化が起こり、ウマ類は一時、大きな発展を示したが、系統の大半は既に絶滅し、現存する子孫が、ウマ、シマウマ、ロバの仲間のみとなっている現状は、反芻類の繁栄と対照的である。

ウマ類は反芻類に比べ、植物を消化してタンパク質に再構成する能力が劣っているため、反芻類に駆逐されたものと考えられているが、ウマは高い運動能力を獲得することで生き残った。野生のウマはほとんど絶滅に近いが、内燃機関が発明されるまでの長い間、人類にとって最も一般的な陸上の移動・運搬手段となることで、家畜動物として繁栄した。

ゲノム

馬は31対の常染色体と、XYの性染色体、計32対64本の染色体を持つ。この他に細胞小器官ミトコンドリアに小さな環状(約1万7千塩基対)のデオキシリボ核酸を持っている。馬ゲノムプロジェクトは、犬や牛など他の主要な家畜に比べれば若干遅れたが、2006年に開始された。このプロジェクトでは、日本の競走馬総合研究所も参加している。

約18億円の巨費を賭けたこのプロジェクトでは、2007年2月にまず雌のサラブレッドについて全塩基配列の解読を完了した。総配列は約27億塩基対、遺伝子の総数は約21000個と考えられている。現在読まれているゲノムは全て雌のものであり、Y染色体の配列は決定されていない。

2009年、同定された遺伝子は2万322個であることが発表され、このうち約4分の3に当たる1万5027個についてヒトの遺伝子と一致することが判明した。

動き

馬は駆けたり、ジャンプすることが得意である。訓練次第ではさまざまな歩法で歩いたり駆けたり、ジャンプすることができる。また、群れで生活する動物であることから、複数の馬が同じ方向へ一団となって駆けるのが、乗馬等で指示しない場合は、通常である。

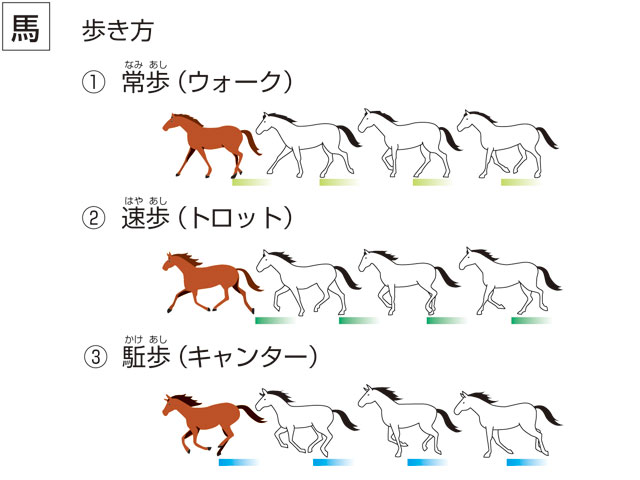

歩法

-

英語:Walk、日本語:なみあし(漢字表記:常歩) 5–8 km/h (3.1–5.0 mph)

-

英:Trot、日:はやあし(速歩) 8–13 km/h (5.0–8.1 mph)

-

英:Pace、日:側対歩 8–13 km/h (5.0–8.1 mph)。ただしこの動画はスローモーションで再現している。実際の動きはもっと速い。

-

英:Canter、日:かけあし(駈歩) 16–27 km/h (9.9–16.8 mph)

-

英:Gallop、日:しゅうほ(襲歩) 40–48 km/h (25–30 mph), record: 70.76 km/h (43.97 mph)。ただしこの動画はスローモーションで再現している。実際の動きはこれよりはるかに速い。

疾走中の馬の脚の動きは速すぎて人の目では理解できず、高速連続撮影が発明されるまで解明されなかった。

ジャンプ

-

1920年の障害レース

-

ジャンプ

-

World cup competition at the 2011 Helsinki Horse Showにて、ウマの Untouchableとドイツ人騎手Daniel Deußerが見せた見事なジャンプ

-

空中での一瞬の姿勢

-

ジャンプの前半と後半

-

ジャンプの分解写真

-

ジャンプの動画

リアリング

「後脚立ち」すること、つまり後ろ脚だけを地につけて前脚を宙に向かって上げることを英語では「rearing リアリング」と言う。ウマはさまざまな時にこのリアリングを行うが、たとえば驚いた時、興奮した時、攻撃的になっている時、人間に従いたくない時、背中に乗っている人間を振り落としたい時などに行う。野生のウマ(家畜でないウマ)で、自由に行動しているウマもこれをすることがある。飼われている馬では、訓練次第でこれを意図的にさせることができる。だが乗り手が望まないのに乗馬中に突然この動作をされると、落馬や大怪我などの結果になりがちである。

-

人が背に乗らない状態でリアリングするウマ

-

騎乗状態での普通のリアリング

-

よく訓練されたリアリング

-

コントロールできなくなったリアリング。こうなると乗り手は落馬してしまう。

-

リアリングしたウマの骨格

後ろ蹴り

ウマが攻撃しようとする時にとりうる行動のひとつが「うしろげり」を食らわせることである。まず後脚で地面を蹴り尻を上げ気味の姿勢になると同時に後脚をやや引き付け、足先を鋭く後方に突き出す。ウマの目は頭部の側面についていて、単眼視野は350度ほどある[13]、と言われており後方もほぼ視野に入っており[14]、後方にいる対象がほぼ見えた状態で狙いをつけてかなり正確に蹴りを繰り出す。ウマどうしの喧嘩でも、しばしば互いに後ろ蹴りを食らわせる。人間が不用意にウマの後方から近づくと(ウマの機嫌が悪い時などは特に)ウマは突然後ろ蹴りをすることがあり、これを食らうとしばしば死亡事故に至る。そもそも馬の脚力は猛烈で、動作も素早くて避け難い上に、馬の足裏には金属性の硬い蹄鉄がつけられているので、人が頭部に食らえばしばしば頭蓋骨骨折の即死という結果となりがちなのである[要出典]。胸部・肩・鎖骨などに受けても骨折するほどの大怪我となりがちである。馬の調教本の多くでも「ウマの後方に立たないように」との注意がなされており、「ウマの後ろ(尻側)に立たないこと」は乗馬クラブなどでも乗馬初心者に対してまず最初に指導されることのひとつである。

-

片足での後ろ蹴り(動作の前半)

-

片足での後ろ蹴り(後脚が伸びてゆく途中)

-

片足での後ろ蹴り(後脚が伸びきったところ)

-

両足での後ろ蹴り

-

両足での後ろ蹴り(伸びきったところ)

噛み付く

ウマどうしが喧嘩する時にとるもうひとつ行動が「かみつく」ことである。

食べる

-

草を食べるウマ

-

干草を食べるウマ(動画)

-

木の葉を食べるウマ

リラックス時の動作

-

脚を曲げ、座っているウマ

-

座っているウマ

-

すっかり身体を横にし、脚を伸ばしたウマ

-

すっかりリラックスして仰向けになったウマ

-

リラックスしたウマたち

フレーメン

牡(オス)馬は歯をむき出しにして、あたかも笑っているような表情を見せることがある。これを「フレーメン」と呼び、ウマだけでなく様々な哺乳類に見られる。このフレーメンによって鼻腔の内側にあるヤコプソン器官(鋤鼻器)と呼ばれるフェロモンを感じる嗅覚器官を空気にさらすことで、発情した牝(メス)馬のフェロモンをよく嗅ぎ取れるようにしている。発情した牝馬の生殖器の臭いをかがせるとこの現象を容易に起こせるため、ウマのフレーメンに関する歴史的エピソードがいくつかある。また、ウマはレモンなどのきつい匂いをかいだり、初めて嗅いだにおいのときにもフレーメンをし、牝馬もフレーメンをすることがある。[要出典]

速度

駆ける速度については、平均60 km/h、ともされ、最高速度は87 km/hともされる。競走用のサラブレッドならば最高87 km/hを出すことができる。また、競走用クォーターホースは、比較的容易に90 km/hを達成する。2005年のアメリカでの調査では、下級戦にもかかわらず302 mのレースのラスト101 mの平均速度が92.6 km/hに達していた[15]。(ただし、馬は速くはあるが、瞬間最高速度ではしばしば「地上最速」(駆ける速度が最速)と形容されるチーターには、さすがにかなわない。チーターのほうは(数秒程度の間は)100 km/h - 110 km/hほどで走ることができる、と言われている。)

速力に優れ、ヒトを乗せてかなり速い速度で走ることができる。実際のレースでの記録としては、クォーターホースの世界レコードで440ヤード(402 m)を20.274秒[16]というものがあり、これは時速に換算すると71.4 km/hとなる。

もう少し長い距離ではサラブレッドが有利となり、1000 mの世界レコードが53.07秒(時速68 km)を記録している。3200 mでも世界レコードは3分12秒5(時速60 km)となっていて、なお速度を維持している。

馬は加速に時間がかかるため、特に短距離戦ではレース中の大部分を上記の速度よりも遥かに速い速度で走っている。2005年のアメリカでの調査では、330ヤード(302 m)のレースのラスト101 mの平均速度が92.6 km/h、440ヤード(402 m)のレースでも、レース中間で時速92.4 kmに達していた[15]。402 mではサラブレッドもレース終盤で時速83.9 kmを記録している[15]。ただし、この2005年の調査は何れも下級戦である。同じ調査で、1006 mのレースでのサラブレッドの速度は、レース中盤でも時速59.6 kmに過ぎなかった。これは、2002年に日本でほぼ同じ距離(1000 m)で記録されたレース中間の200 m区間平均時速75.0 km(9.6秒)[17]よりかなり遅い。

馬術競技のカテゴリーに入るエンデュランス馬術競技は、ヒトにおけるウルトラマラソンに相当する競技であり、30 - 50キロメートルごとに馬体検査(心拍数が規定値を超えると失権)と休憩を挟みつつ最大160キロメートルを走破する。走路は整地されているとは限らず、山や川があったりする。平均速度はこの距離でも時速28 km近くに達することがある。使用するのは中間種でもサラブレッドでも何でもよいが、アラブ種が良く使われる。

競歩に相当する繋駕速歩競走では、Always B Mikiというスタンダードブレッドが、二輪馬車をけん引して側対歩で1マイル(約1609 m)を1分46秒(時速55 km)で完歩した[18]。

人の感情を読み取る能力

ウマは(イヌ同様に)人の感情を読み取ってそれに敏感に反応しているということはウマに関係する人々の間ではかなり古くから言われていたものの、それについての科学的な研究はほぼ無かったが、2018年にようやく発表された。

2018年6月、北海道大学は、馬は人の表情と声を関連付けて、人の感情を読み取るという研究成果を発表した[19]。

種類・分類、品種

さまざまな分類法がある。たとえば解剖学的分類、用途による分類、運動性能による分類、体高と体長の比率による分類 等々がある。どの分類方法も曖昧さを孕んでいる。

動物分類学的にはこれらすべてがウマ(正確にはイエウマ)という単一の種である。

解剖学的分類

- 東洋種と西洋種

- 短頭種と長頭種

用途による分類

- 乗用馬[注 3]・輓用馬[注 4]・駄馬[注 5][20] - ウマの使用目的に沿った分類法[20]。

- 外観や能力による分類法 - いずれも個々のウマの外観的特徴に基づく分類ではなく、登録されている品種単位での分類である。

- 温血種[注 9]・冷血種[注 10][20] - ウマの運動性能に基づく分類法であり、大まかな分類として温血種は軽種、冷血種は重種が該当される[20]。なおイギリスでは温血種をサラブレッドとアラブに限定している[20]。

- 軽種[注 11]・中間種・重種[注 12][20] - 日本で最も一般的に用いられる分類法で[20]、軽種は、サラブレッドやアラブもしくはアングロアラブに限定して適用される[20]。対して重種は、ペルシュロンやブルトンといった大型の種に適用される。なお中間種は、軽種と重種の交雑された種に適用される[20]。この分類法は1937年に馬政局が発令した「馬の種類呼称」という規則が発端となっている[20]。

- 正方形馬・長方形馬・高方形馬 - 体高と体長の比率による分類法。ドイツでつくられた考え方。

- 純血馬・半血馬 - 純血といっても遺伝的・生物学的な根拠に基づくものではなく、公式な血統管理団体による登録による分類法である。

- 正常馬・ポニー - 1899年にイギリスの王立農業協会で提唱された分類法で、体高が148センチ以下のものを機械的にポニーと称した[20]。なお現代においては目安としての信頼性しか持ち得ない[20]。

競走馬については現在は主に登録された血統に基づいて分類を行うのが主流である。たとえば、サラブレッドとして然るべき団体から登録を受けたウマがサラブレッドであり、サラブレッドであれば軽種である。仮にこれとまったく同一の遺伝子を備えていたとしても登録がなければサラブレッドとは認められない。

在来種と改良種

各地にそれぞれ在来種と呼ばれる固有の特徴をもった品種が少数存在する。在来種は古来のウマの特徴を比較的よく残しているが、それらも多かれ少なかれ人間の手によって改良されている。細かくみると約250種類以上確認される。混血も多い。それに対して、改良種は、スピードや耐久力、パワーなどを高めるような品種改良がなされており、ひきかえに不定期の給餌に耐える体質や危険から身を守る本能の一部を失っている。サラブレッドやポニーなど、現代人が乗馬クラブや競馬場で頻繁に目にする馬の多くは後者の「改良種」のほうである。

日本での分類

現在日本では、ウマを軽種とそれ以外に分類している。このうち軽種については、財団法人日本軽種馬登録協会が登録規定を行っている。軽種以外は社団法人日本馬事協会が登録を行っており、登録規定で乗系、輓系(ばんけい)、小格に分類している。ただし日常的には重種、中間種などの表現が用いられることもある。

- 和種・洋種・雑種

- 甲種・乙種・丙種・丁種

野生種

現在では、 ノウマ(Equus ferus)の野生種(ターパンなど)は全て絶滅したとされる。

再野生種

アメリカのムスタングやイタリアのジャーラ馬、宮崎県都井岬の御崎馬などは、半野生状態で生息しているが、いずれも家畜として飼育されていたものが逃げ出し、繁殖したものである。かつては北海道では野生化した馬を狩猟・捕獲し、ばん馬として荷物や馬ソリの牽引をさせることもあった。

モンゴルに生息する「モウコノウマ」[注 13]は、従来、世界で唯一とされる真の現生の野生ウマとされていたが、最近の研究で人間によって家畜化された馬の子孫であるという説が唱えられている[21]。1968年以降、生息が確認されなくなり、本国では一度絶滅したとされる。その後、海外の動物園で飼育されていたものを里帰りさせ、自然保護区のホスタイ国立公園内で繁殖を重ね、200頭を超えるまでになっている。

軽種

主に乗用や、乗用の馬車を牽くために改良された品種で、軽快なスピードとある程度の耐久力をもつように改良されている。多くがアラブを母体としている。

中間種

軽種と重種の中間的な性質を持ち、軽快さと比較的温厚な性質を持つ。

- セルフランセ

- スタンダードブレッド

- クォーターホース

- ハクニー

- ハンター

- アングロノルマン

- フリージアン・ホース

重種

主に農耕や重量物の運搬のために改良された品種。中世ヨーロッパでは重い甲冑を着込んだ重装備の騎士の乗馬とされた。大きな個体では体重1トンを超えることも珍しくない。また、軽種よりも美味とされ、食用として用いられるのは重種馬が多い。

北海道内陸部の競馬競走の一種、ばんえい競馬で用いられているのは、この重種でもペルシュロンやベルジャンの混血馬や、これらと北海道和種などの在来種の混血(重半血)が多い。軽種馬以外の登録を管轄する日本馬事協会では、平成15年度[注 14]以降に生産されるばんえい競馬向けの馬については、純系種同士の馬による配合馬のみ一代限りで「半血(輓系)種」とし、それ以外については「日本輓系種」として登録されている。

ポニー

ポニーは、鬐甲(きこう)までの高さが147 cm以下の馬の総称である。かつては、14ハンド2インチ(14.2ハンドと表記する)=約147センチ(1ハンドは4インチ=10.16センチメートル)に満たないウマをポニーと称し、それ以上のものを馬として機械的に分類していた。近現代になって血統登録による品種の分類が確立するまでは、例えば下に示すシェトランドポニーでも大柄であれば「馬」と考えられていた。今でも日常的には、品種に関わらず小柄な馬をポニーと称することが多い。

- シェトランドポニー

- ウェルシュポニー

- ハクニーポニー

- コネマラポニー

- ミニチュアホース

- アメリカンミニチュアホース

日本在来種

現存する日本在来種は以下の8種。北海道和種以外は非常に飼育頭数が少ない。在来馬はファラベラのような小型ポニーや、シェトランドポニーのような中型ポニーではなく、蒙古馬系に属する比較的大型のポニーに含まれる。また、大型在来馬である南部馬等は近代化による西洋種との交雑により多数の大型在来馬は絶滅した。

現存する小型在来馬は西洋種との交雑に用いられたものは少なく、当時の使役馬・駄馬の範疇に含まれるものが多く遺る。

- 北海道和種(北海道):「道産子(ドサンコ)」の俗称で親しまれている。

- 木曽馬(木曽郡、岐阜県)

- 野間馬(今治市野間)

- 対州馬(対馬)

- 御崎馬(都井岬)

- トカラ馬(トカラ列島)

- 宮古馬(宮古島)

- 与那国馬 (与那国島)

人間とウマ

ウマと関連する職業

- 政府

- 馬飼部 ‐大和政権で馬の飼養に従事した部曲[22]。

- 馬飼 ‐ 馬飼部の略称、もしくは江戸時代の馬の飼養に従事した職名[23]。

- 主馬寮

- エクエリー ‐ フランス王室などで王侯貴族の馬の世話をした役職。

- ケア

人間によるウマ利用の歴史

Equus(エクウス、ウマ属)の名で呼ばれるウマやロバの直接の先祖は、200万年前から100万年前にあらわれたと考えられている。ウマは北米大陸で進化しノウマとなり、ユーラシア大陸へも広がった。

ヒトは古い時代からウマを捕食し、あるいは毛皮を利用していたことが明らかにされており、旧石器時代に属するラスコー洞窟の壁画にウマの姿がみられる。原種ウマは、原産地の北アメリカを含め、人間の狩猟によりほとんど絶滅した。

紀元前4000年から3000年ごろ、すでにその4,000年ほど前に家畜化されていたヒツジ、ヤギ、ウシに続いて、ユーラシア大陸で生き残っていたウマ、ロバの家畜化が行われた[注 15]。

これは、ウマを人間が御すために使う手綱をウマの口でとめ、ウマに手綱を引く人間の意志を伝えるための馬具であるはみ(銜)がこの時代の遺物として発見されており、ハミは馬の下顎骨の第二前臼歯と接し摩耗痕を残すことが観察されるため、馬の家畜化を判断する指標として活用されている。同じく紀元前3500年ごろ、メソポタミアで車輪が発明されたが、馬車が広く使われるようになるのは紀元前2000年ごろにスポークが発明されて車輪が軽く頑丈になり、馬車を疾走させることが出来るようになってからである。

馬車が普及を始めると、瞬く間に世界に広まり、地中海世界から黄河流域の中国まで広く使われるようになった。これらの地域に栄えた古代文明の都市国家群では、馬車は陸上輸送の要であるだけではなく、チャリオット(戦車)として軍隊の主力となった。また、ウマの普及は、ウマを利用して耕作を行う馬耕という農法を生んだ。 ウマは反芻動物ではない上にウシやヒツジなどに比べて代謝が高く、それらと比較すると体重に対して約30パーセント以上多くの牧草を必要としたため、中東の古代国家ではウシやヒツジと同時に大量のウマを飼うことは困難だった[25]。ウマはその貴重さから食用として発達することはなく、この地域から馬肉に関する食のタブーが生まれたと考えられている[25]。

一方、メソポタミアからみて北方の草原地帯ではウマに直接に騎乗する技術の改良が進められた。こうして紀元前1000年ごろ、広い草原地帯をヒツジ、ヤギなどの家畜とともに移動する遊牧という生活形態が、著しく効率化し、キンメリア人、スキタイ人などの騎馬遊牧民が黒海北岸の南ロシア草原で活動した。騎馬・遊牧という生活形態もまたたくまに広まり、東ヨーロッパからモンゴル高原に至るまでの農耕に適さない広い地域で行われるようになった。彼ら遊牧民は日常的にウマと接し、ウマに乗る技術を発明することによって高度な移動・機動の能力を獲得し、ウマの上から弓を射る騎射が発明されるに至って騎馬は戦車に勝るとも劣らない軍事力となった。遊牧民ではないが、紀元前8世紀にアッシリアは、騎射を行う弓騎兵を活用して世界帝国に発展した。中国では紀元前4世紀に北で遊牧民と境を接していた趙の武霊王が胡服騎射を採用し、騎馬の風習は定住農耕民の間にも広まっていった。さらに騎乗者の足や腰を安定させるための鐙(あぶみ)や鞍(くら)が発明され、蹄鉄が普及して、非遊牧民の間でも、西ヨーロッパの騎士や日本の武士のような騎兵を専門とする戦士階級が生まれた。

15世紀から16世紀に進んだ火薬・銃の普及による軍事革命は騎士階級の没落を進めたが、騎兵の重要性は失われず、また物資の運搬にもウマは依然として欠かせなかった。各国は軍馬に適したウマを育成するために競馬を振興し、競馬を通じて馬種の改良が進められた。

やがて大航海時代に入り、白色人種はアメリカ大陸に到達した。彼らが手にする鉄器や火薬の威力、乗りこなす馬の機動力や威圧感、そして彼らが持ち込んだ天然痘などの伝染病はそれらを知りえなかったアメリカ先住民を恐怖に陥れ、白人による中米や南米の民族の征服は短期間で完了。結局、インカ帝国やアステカ帝国など、独自の文明をもって栄えていた社会はほぼ壊滅させられる。しかしスー族など北米のインディアンの中には、馬の機動性をいち早く取り入れ、生活様式を向上させるものもあった。

20世紀に至り、内燃機関による自動車・戦車の実用化、また機関銃などを使った弾幕戦法の普及など、2度の大戦を経て軍事革新が進んで軍馬の重要性は急速に失われていったが、軍隊、警察においては儀典の場で活躍している。さらに競馬・乗馬は娯楽、スポーツとして親しまれ、世界では現在も数多くの馬が飼育されている。また近年では、世界最小のウマであるアメリカンミニチュアホースを盲導犬のウマ版と言える盲導馬として使用する試みも始まっている。その他、乗馬を通じ心を癒すホースセラピーも注目を浴びている。

日本の馬

縄文・弥生・古墳時代

氷河期(中・後期更新世)には日本列島はユーラシア大陸と地続きであり、モウコノウマを含むウマ属が存在していた[26][27]。しかし氷河期が終わると列島は草原が減少して森林化が進み、馬の生存に適さなくなって列島における野生のウマ属は絶滅した[28]。縄文時代にも貝塚などから馬の痕跡が発見されたとされる場合もあったが、この時代に馬が列島にいたという確証は乏しく、『魏志倭人伝』でも3世紀の日本列島は「牛馬なし」と描写されている[29]。

古墳時代になると、朝鮮半島南部から軍事的な要請から馬の輸入が開始された。284年(応神15年)には百済王から、阿直岐を使者として良馬2匹が献じられた。「当時は飼育方法を知らずに山に放ったので、その山を生駒山と号した」などの記録がある[30]。

4世紀末の北部九州への輸入を皮切りに、5世紀後半には日本列島各地の遺跡から出土した馬具などによって馬の存在が確認されている[31]。 日本での大規模な馬匹生産は、5世紀前半から中頃にかけて河内湖周辺で朝鮮半島からの渡来人によって行われたのが最初であり[32]、5世紀後半には渡来人の移配とともに飼育好適地が多い東日本地域へ馬匹生産の移管が実施された[33]。この馬匹生産の移管は雄略朝期・大和政権の東日本への支配の強化を示すものであった[34]。馬匹生産は岩手県南部まで広がっていたと考えられる[35]。486年(顕宗2年)には「天下安平、民無徭役、歳比登稔、百姓殷富、稲斛銀銭一文、馬被野」(天下は泰平で…馬は野を被うほどだった)[36]。

5世紀初めには馬形埴輪が登場する。5世紀前半の応神天皇の陪塚や仁徳天皇の陵墓の副葬品として馬具が出土しており、5世紀中ごろになると馬の骨格の実物も出土し、古墳の副葬品も鞍、轡(くつわ)、鐙(あぶみ)などの馬具や馬形埴輪の出土も増えることから、日本でこの頃には馬事文化が確実に普及したと考えられる。群馬県の白井北中道遺跡からは馬の足跡が4万個以上パックされた土層が確認されている。これは榛名山の噴火による堆積物で馬の足跡が遺存したもので、蹄の大きさから中型馬であると考えられている。

その後の古書や伝承には馬にまつわる記述がみられる。『日本書紀』にはアマテラスが岩戸に隠れたのはスサノオが斑駒の皮を剥いでアマテラスの機織小屋に投げ込み、機織女が驚いて死んだためであるとのくだりがある。『古事記』では、スサノオの息子であるオオクニヌシが出雲国からでかける際に鞍と鐙を装した馬に乗っていたと書かれる。

東北日本の蝦夷へは、馬の飼育が伝わり(古代の馬産は青森県青森平野、上北地域南東部まで確認されている)、騎射による優れた狩猟技術が発達した。また飼育した馬をヤマト王権側に売っていた。また帰服し俘囚となった蝦夷からは飼育法の他、乗馬や騎射などの戦闘技術がもたらされた。

飛鳥・奈良時代

646年の大化の改新による一連の制度の整備によって、駅馬・伝馬といった通信手段としての乗用馬が設立され、各地に馬牧も開かれた(ただし去勢の技術は導入されなかった)。当時律令制のモデルであった大陸の唐朝は、遊牧民出身の軍事集団が政権中核の貴族層を構成し、その軍事制度も遊牧民の軍制を色濃く継承していたため、律令制の導入は最先端の軍事技術としての馬文化(軍馬)の導入という性格も有していた。壬申の乱では置始兎が率いて急行した千余騎や、勇士来目らの騎馬突撃など、騎馬隊の活躍が目立った[37]。

7世紀に造られた藤原宮跡では、酷使により関節部の癒合・肥大化をきたした馬の骨が見つかった。宮の造営には多数の馬が用いられたようである[38]。藤原宮跡の骨の中には、肉を取るための削り痕が残っているものと、そうした痕跡がないものがあり、部分的に食用にされたと考えられる[39]。天武天皇4年(675年)4月17日のいわゆる肉食禁止令以後[40]、食用を禁止する命令がたびたび下されたが、いずれも一時的な禁令で、あまり行き渡らなかったようである[41]。

668年(天智7年)には、「干時近江国講武 又多置牧 而放馬」(近江国は武力を整え、牧人を多く置き、馬を放牧した)とある[42]。

奈良時代頃までは「ウマ」と発音されていた[43]。

平安時代

平安時代には、いわゆる競馬が行われていたというはっきりとした記録があり、盛んに行われていた。「競馬式(こまくらべ)」、「きおい馬」、「くらべ馬」、「競馳馬」等と称して、単に馬を走らせて競う走馬、弓を射る騎射などが行なわれ、勝者と敗者の間では物品をやり取りする賭け行為が行われる場合もあった。この競馬の起源は尚武(武術の研鑽)にあったと考えられるが[44]、平安時代の貴族社会では、もっぱら神事などの行事ごと、娯楽へと変遷したと考えられる。宮廷儀礼として様式化された「競馬」はやがて神社にも伝わり、祭礼としての競馬も営まれるようになった。このなかでは、賀茂別雷神社(上賀茂神社)で毎年五月に行われる賀茂競馬が有名である。賀茂競馬は古代から中世を通じて継続し、応仁の乱による荒廃の際でも万難を排して開催され、日本の馬事文化ではもっとも歴史のある行事とされる。また藤原道長は馬を好み度々天皇の行幸を仰いでまで馬比をおこなっている。また、平安時代の大乱天慶の乱の平将門は騎馬に巧みで、関東平野を中心に騎馬による機動的な戦闘を行ったとされ、その後の源平合戦でも関東地方の武者達が騎馬に巧みであったことが平家物語などに記述されている。馬は金と並んで東国の産物とされ、「後撰和歌集」には尾駮(おぶち)の牧が歌われ、藤原秀衡が源義仲(木曾義仲)に軍馬を贈る等、軍事物資としても貴重な存在であった。

院政期頃になると。「ムマ」と発音されるようになった[43]。

鎌倉時代

10世紀に武士が誕生すると、大鎧を着て騎射を行う武芸とされ、朝廷や国衙による軍事動因や治安活動は、この武士の騎馬弓射の戦闘力に依存するようになった。またに古代に於いて直刀だった刀剣が、斬撃に適するよう、刃に反りがつけられる進化を促したともされている。彼ら平安時代半ばから鎌倉時代にかけての武士の馬術への深い関心は、軍記物語である『平家物語』に記された一ノ谷の戦いで馬に乗ったまま崖を駆け下りた源義経の鵯越などの逸話によって多くの日本人によく知られている。馬事はふたたび武術としての性格をもちはじめ、後にたしなみとして騎射、流鏑馬、犬追物などが盛んになり、「競馬」はやがて鎌倉競馬として厳格に体系化された。武士の騎乗戦闘の様子や騎乗抜刀の様子は数多くの絵画史料で見ることが出来る。

『蒙古襲来絵詞』には白石通泰勢百余騎の騎馬隊が騎射をしながら敵陣に突進する様子が描かれている[45]。室町時代以降大坪流馬術の「乗用三段」に見られる騎馬隊で突撃して敵陣を切り崩すような集団騎馬戦術が発達していった。大坪流馬術は戦国時代・江戸時代を通じて武士が学ぶ軍事的素養となっていた。江戸時代初期に描かれた『江戸図屏風』には御鞭打といわれる皮竹刀を使った騎馬集団による軍事演習の様子が描かれている[46]。また、領主としての土着性が強かった初期の武士にとっては、馬が排出する馬糞は自己が経営する農地の肥料としても貴重なものであった。

武士は敵に噛みついたり蹴り飛ばすなど気性の荒い馬を好み、このような馬を乗りこなす者を豪勇としてもてはやしたことから、去勢しないまま飼育していた。

江戸時代

これらの競馬の伝統は中世を通じて維持され、政治史にあわせた盛衰はあるものの江戸時代中期まで続いた。特に徳川家康、徳川家光、徳川吉宗らは武芸としての馬事を推奨し、江戸の高田に馬術の稽古場をつくった(高田馬場)。ただし騎乗が許されたのは一部の旗本以上の階級のみであった。

8世紀初頭に制定された大宝律令では馬寮(左馬寮・右馬寮)が設置された。また、8世紀の文武天皇の時代には、関東に大規模な御料牧場が設けられ、年間200 - 300頭規模の馬産が行なわれていた。御料牧場は、戦国時代に関東を制覇した北条氏政によって整備され、上総・下総の広い地域にまたがっていた。これを監督していた千葉氏は後に豊臣氏に滅ぼされて新領主である徳川氏の直轄地域(千葉野、後の小金牧・佐倉牧)となり、同氏が幕府を開いた江戸時代に入ると代官が設置されて最盛期には年間2000 - 3000頭規模の馬産を行った。これが明治時代の下総御料牧場の前身である。ただし牧場や馬産といっても、大陸の遊牧民、牧畜民によって発達し、現在も行なわれているような体系的なものではなく、大規模な敷地内に馬を半野生状態で放し飼いにして自由交配させ、よく育った馬を捕らえて献上するというやり方であった。この方法は、優れた馬ほど捕らえられ戦場に送り込まれることになり、劣った馬ほど牧場に残って子孫を残し、優れた馬ほど子孫を残しにくくなるため、現代の馬種改良とは正反対の方法だった[47]。このような手法で生産された馬は野駒と呼ばれた。一方、仙台や薩摩藩では、種馬として藩主の乗用馬が下賜され、管理された繁殖が行われた。こうして生産された馬は里馬と呼ばれた。

古い文書の記述を信用するのであれば、日本の馬は江戸期に小型化した。平将門の愛馬「求黒」が160 cm[注 16]もの大型馬で人を踏み殺したと言うのは誇張だとしても、平安期の名馬といわれる馬は概ね体高140 cm以上の馬格を有していた。奥州藤原氏が献上した名馬はみな体高150 cmで高幹[注 17]とされた。戦国時代まで馬の大きさの基準は概ねこの程度であったが[注 18]、江戸末期の御料牧場の繋養馬は平均して10-15 cmほど小型化していた[注 19]。

改良が全く行われなかったわけではない。徳川家では東南アジア経由で外国産馬をしばしば輸入しており、これを「日本の馬とは違って体が大きく、おとなしい」と称賛している。蠣崎氏(松前氏の祖)は下北地方において15世紀から代々モンゴル馬を輸入したといわれており[48]、薩摩の島津貴久や、南部駒の産地を支配した伊達政宗は、ペルシャ種馬を導入して在来種の改良を行ったと伝えられている[49]。江戸時代の将軍徳川吉宗や家綱は諸外国から種馬を輸入し品種改良しようとした[注 20]。しかし、全体としての馬産の方法論は前時代のままであり、継続的な選抜と淘汰による体系的な品種改良という手法は導入されていない。これを象徴する出来事として知られているのが、江戸時代にフランスからアラブ馬を贈られた一件である。1863(文久3)年、14代将軍徳川家茂の時代にフランスで流行病によって蚕が全滅した際に、江戸幕府が代わりの蚕を援助した。この返礼として品種改良の一助になればとナポレオン3世からアラビア馬[注 21]16頭が贈呈された。しかし当時の幕府首脳にフランス側の意図を理解する者がおらず、珍貴な品扱いで全て家臣や諸侯等へ下賜してしまった[50][注 22][注 23]。明治に入ると、外国から多くの種馬が輸入され、日本の在来馬の改良に充てられた。

江戸期の太平の時代になると、軍馬としての馬の需要は減り、一方で市民経済の発展に伴って荷馬に用いられるものが増えてきた。(既に中世から荷馬として多く用いられていた→馬借)西洋とは異なり日本では馬車は発達せず、馬に直接荷を背負わせる方法が主流であった。また、農馬は田の耕作や木材の搬出、副次的に馬糞を田畑への肥料とするため飼養された。なお、日本馬は蹄が硬いため蹄鉄を必要とせず、馬には専用のわらじ(馬沓)を履かせていた。

近代

明治に入り、明治4年6月5日(1871年7月22日)に平民の乗馬が許可され[51]、民間での娯楽としての乗馬の道が開けた。日清戦争・日露戦争以降には軍馬の改良をすすめるため軍馬資源保護法を制定し日本在来馬の禁止などの政策がとられ[52]、本格的な品種改良を伴う洋式競馬も創設された(詳しくは競馬の歴史 (日本)参照)。太平洋戦争後の経済復興期に日本国内の道路網の舗装が整備されて自動車が普及するまで、ウマは農耕、荷役、鉄道牽引などに用いる最も一般的な実用家畜であり、最大時国内で農用馬だけで150万頭が飼育されていた。

戦後

1945年、連合国軍最高司令官総司令部指令により国による馬の施策、研究、団体の解散と再編が実施された。

太平洋戦争直後の1950年に飼育されていたウマは農用馬だけで100万頭を超すが、農業の機械化に伴って需要は急減していき、1960年代中頃には30万頭に、1975年には僅か42,000頭まで減った。2001年の統計では、国内で生産されるウマは約10万頭で、そのうち約6万頭が競走馬で、農用馬は18,000頭にすぎない。※食肉用に肥育されるウマ(肥育馬)は、農用馬に分類されている。

2005年現在では日本在来馬は8種、約2,000頭のみとなった。なお、道路交通法上、馬が引く車および人の騎乗した馬は軽車両に分類される。

昔から馬を大切にしていた地方では現代でも、馬は「蹴飛ばす」=「厄を蹴飛ばす縁起物」などと重宝しているところもある。

乳の搾取

モンゴル高原の遊牧民の間では、現在でもウマは重要な乳用家畜の一つであり、発酵乳食品(馬乳酒:アイラグおよびヨーグルト:タラグ)の重要な原料となる[53]。

食肉

馬肉は馬を使う民族でも食べない地域がある。 日本でも地域によって異なる。

荷役(荷役馬)

荷物を背負わせたり、荷車、橇、運河の船などを引かせるために用いる。

- 駄獣・伝馬に乗せられる荷重は40貫目(150kg)までと決められていた[54]。また江戸時代に使われた馬が背負う単位として駄が使われ、江戸時代の定めでは三十六貫(135kg)を言った[55]。競馬などでは負担重量は年齢と体格などで決められており、だいたい60kg下である。

-

米軍の通信隊が無線テレグラフ装置をウマに運ばせる時の背負わせ方の例。軍隊で荷役に使う場合は「軍用馬」にも分類される。

-

エンジンが無かった時代、運河では狭すぎてセイリング(帆による航行)が無理なので、船はウマ(やロバ)などに引かれて進んだ。この写真はイギリスのen:Grand Western Canal(現代)。フランスで17世紀に建設されたミディ運河でもかつては同様にウマに船を引かせた。

-

チベットのガイドのウマが荷物を運ぶ様子(現代)

-

荷を背負いつり橋を渡るウマ(現代)

-

丸太を運ぶウマ(現代)。動画。

馬車をひく(馬車馬、ばしゃうま)

馬車を引かせるためにも使う。ただし古代にチャリオットを引いていた場合は「軍用馬」(後述)と分類するほうが適切であろう。

-

古代ギリシア

-

1840年ころのフランスの馬車の再現(博物館展示)

-

キャリッジを引く馬(1919年、El Paso Herald掲載画)

-

(メキシコ、2014年)

-

結婚式で花嫁の移動に使われた馬車(右)とそれを引いた馬(左)(2008年)

農業馬(農耕馬など)

主に畑などを耕す時にプラウや馬鍬をひかせるために用いる。他にも動力源としても。たとえばプレス(圧搾機)の動力源としても用いた。

-

プラウをひく馬(ピーター・ブリューゲル 画。1558年ころ)

-

ディドロ、ダランベールの『百科全書』に掲載された、プラウをひく馬の挿絵。(1762年)

-

(1886年)

-

プラウをひく農耕馬(イギリス、1999年)。

-

プラウをひく農耕馬(現代)

-

プラウをひく農耕馬(ロシア、現代)

-

馬鍬をひく馬(2009年、オーストラリア)

-

馬を動力として用いた脱穀機(1881年、フランス。Dictionnaire encyclopédique et biographique de l'industrie et des arts掲載挿絵。)

-

農機具を馬に引かせているところ(現代)

乗用(乗用馬)

馬の背に乗る、つまり乗馬に使うということは、おそらく紀元前4000年ころか紀元前4500年ころに始まったのだろうと推察されている。さらに近代以降は馬術と言う競技スポーツが派生している。

遊牧・牧畜で家畜を導く

家畜を率いて移動するのは、一応は 徒歩(と牧羊犬、牧畜犬などと)でもできるが、馬に乗ると移動が楽であり、馬は大きく家畜を威圧できるので(牧畜犬同様に)家畜類の移動方向をコントロールしやすい。カウボーイは牛の群れなどを、馬に乗って誘導する。

軍用(軍用馬)

軍事に使用される馬。軍馬。歴史的には、当初は荷物運びに使われ、やがてチャリオット(戦闘馬車)をひくためなどに使用され、すなわち当初は人(戦士と御者)が車の上に立ち、のちに馬の背に直接乗って戦うようになったと考えられている。戦時に人が馬の背に乗ることが広まったのは紀元前8世紀以降だと、指摘されるようになっている[57]。スキタイは騎馬兵を用いて中央アジアから現在のロシア南部や現在のウクライナあたりで帝国を築いていった、と考えられている。騎乗したまま戦う騎兵も登場した。ヨーロッパでは長い槍(ランス)を扱う槍騎兵が活躍した。一方で騎乗しながら弓を使う弓騎兵は高度な技術(騎射)が必要なことから、モンゴルや日本など一部にとどまった。モンゴル人は騎馬弓兵で各地の軍を圧倒しヨーロッパにまで及ぶ巨大なモンゴル帝国を築いた。日本の武士は「弓馬の道」として重視した。

中世ヨーロッパの貴族には騎士という階級も生まれた。イギリスやフランスなどの騎士は長いランスをたずさえて、馬で駆けつつ突き倒すという攻撃で歩兵を圧倒した。当然騎士どうしの闘いも起き、敵騎士の攻撃から身を守ろうとプレートアーマーが重装備化し、防具の重さだけで20 kgから35 kgほどに達した。ここに武器のみならず、馬を護るための鎧(バーディング)も加わるので、こうした総重量に耐えるように、中世の騎士用の運搬能力とスタミナを有しながら、それなりの速度も出せる大型の馬(デストリア)が選ばれるようになった。火器が発達して弾丸の貫通力が増した17世紀頃からは、プレートアーマーを強化しようにも人馬が耐えられる重量には限界があり、銃弾の威力に対抗できなくなった。その結果、全身の完全防護をあきらめ、胸・腹あたりだけを分厚く護る胸甲が主流になり、軍馬が担う負担はやや軽減された。鉄砲・大砲になどの火器が普及してその性能が上がり、威力や有効射程が増大するにつれて、移動速度の大きさも優位のひとつであった騎兵の重要度は下がったが、それでも馬の突進力を生かした突撃は、時に勝敗を分ける事もあるほど強力な物であった。凛々しい軍服に身を包み戦場を颯爽と駆け抜ける姿は依然憧れの的であり、たとえばヨーロッパ大陸(旧大陸)を見ると、ナポレオン軍(1805-1815)でも騎兵は重要な存在であった。19世紀前半まで騎兵は軍隊の「花形」であり続けた。また大砲を牽引しながら取り扱う砲兵を乗せることで迅速な展開を可能とする騎馬砲兵も登場した。

新大陸に目を向けるとアメリカ独立戦争(1775-1783)の時でも軍用馬は重要な役割を果たし、南北戦争(1861-1865)でもなお軍馬は活躍できた。日露戦争(1904-1905)でも「世界最強」と称されたコサックの騎兵隊の大軍と日本の騎兵隊(秋山支隊)が激突し、その結果が同戦争の大局にも影響を与えたが、純粋な騎馬隊どうしの戦いと言うより、日本側の騎馬隊はその弱点を補うための歩兵・工兵との混成部隊となっていた。騎兵が消える大きな要因となったのは機関銃の普及であり、騎兵は機関銃の格好の的にされてしまうようになり、活躍の場が失われていった。とは言え自動車化・機械化の黎明期にあって、軍馬はなお敵後方への奇襲や輸送・偵察・伝令・警備といった任務を担い、第二次世界大戦(1939-1945)までは世界各国に存在し続けた。

なお実戦で最後に本格的な騎馬襲撃が実施されたのは、1945年に行われた老河口作戦での騎兵第4旅団の戦闘である、とも言われている。同旅団は日本最後の騎兵旅団である。3月27日に老河口飛行場の乗馬襲撃、占領に成功し、世界戦史における騎兵の活躍の最後を飾った[注 24]。

広義の軍用である「兵器製造過程」での運搬として、零式艦上戦闘機の運搬に、北海道の馬(重種)が名古屋近郊の工場に移送されて使われたことが、吉村昭の『零式艦上戦闘機』(1978年、新潮文庫)に詳しく書かれている。当時の最新技術の成果である飛行機の生産と実用化が、名古屋の三菱重工業大江工場から各務原飛行場までの約50キロもの道のりの運搬に、当初は牛、のち生産終了まで馬に全面的に頼っていたことに吉村は強い衝撃を受け、執筆動機となったと本人が述べている。

現代の軍隊では基本的に、戦力としては用いられておらず、儀仗隊として活動している。一部の軍では「軽装甲で迅速に展開・撤収が可能な部隊」という騎兵の役割を担う部隊に「騎兵」という名称を残している。イギリス軍では1793年創立の王立騎馬砲兵が榴弾砲を扱う部隊として存続している。山岳部隊を保有している国では、峻嶮な地形での物資輸送をウマやロバで行っている事例がある。

医療

民間療法として、馬肉・馬脂には解熱効果があるとされ、捻挫などの患部に湿布として使用される(民間薬)。馬肉パックと称して美肌効果を期待する向きもある。また馬脂(馬油は商品名)は皮膚への塗布用のものが販売されている。人間に最も近い自然の油であるため、大火傷、日焼け、虫刺され、霜焼け、しみ、皺、白髪等に効果があると言われる。

ビクトリア朝時代から、ヘビ毒抗毒素などにウマが使われている[58]。ウマは人間への感染症リスクが牛などより少なく、毒蛇への耐性もあり、血も大量に得られることから選ばれていたが、より血清病などのリスクが低いヒツジや人間の臓器を再現したオルガノイドを使用する方向に移行しつつある[59][60]。

皮革

馬革はホースハイドといい牛革(成牛革)よりも滑らかである[61]。ホースハイドは革製品の裏革などに用いられる[61]。また、ベンズ部をタンニンで染色加工したものはコードバンと呼ばれる最高級品で緻密で強靭な構造を持つ[61]。コードバンはバッグ、紳士靴、財布、ランドセルなどに用いられる[61]。

尾毛

太く長いので、ヴァイオリンや胡弓、ヴィオール、二胡など擦弦楽器の弓毛に用いられる。またモンゴルの馬頭琴など、騎馬民族の擦絃楽器では弓毛に加え、弦も本来馬尾毛である。この他、織物に使用することがある。

警察馬

警察が市内パトロールのために使用した。現在でも一部の国の衛視が使っているが、日本では主に明治時代から昭和初期までであり、それ以降は警察車両に取って代わられたため殆ど無用となってしまった。

警視庁(東京府・東京都の警察)では伝統を重んじる姿勢から、第三方面交通機動隊の中に騎馬隊を維持しており、令和7年6月現在16頭の警察馬を徴用している。また、京都府警でも「平安遷都1200年」を記念して1994年2月10日に京都府警平安騎馬隊が創設されている。しかし、活躍の場はいずれも交通安全パレードの時の市中警戒に使用される程度である。

騎馬警官が市街地の警備や交通整理を担う場合もある。自動車と比べ環境を劣悪化させる排気ガスや騒音を出さないクリーンな乗り物であるが、乗馬者にとっての環境が未整備ということもあり、大々的には行われていない。海外では、ニューヨークやロンドンなどの大都市で使用されている。これは騎乗することにより遠くまで見渡すことが出来、威圧感もあることと、もともと街中に乗馬のための設備がそろっていることによる。

カナダの国家警察は自動車が発明される前に創立し、馬で移動・巡回をしていたため、王立カナダ騎馬警察(Royal Canadian Mounted Police)を称している。

自然保護活動など

異なる品種の近縁な生物同士とくに家畜を意図的に交雑(人為選択)させて、絶滅種を形態的に再現することで脱絶滅させようとする動きが存在しており、再現育種と称される。ウマにおいてはハインツ・ヘックとルッツ・ヘックなどによってヨーロッパ最後の野生馬であったターパンの復元を目的とした交配が行われ、モウコノウマや複数の家畜種などが用いられてきた。その結果としてヘックホースや「ターパンホース(Tarpan Horse)」といった品種が生み出された[62][63]。

生態系エンジニアなどの役割を果たす動物を野生導入する事業が再野生化の一種として行われる事例が増加している。ウマ科に関しては、モウコノウマの野生への再導入が存在する一方で、家畜由来のウマも意図的に再野生化に利用する事例も見られるだけでなく、偶発的に野生化(英語版)した個体を単なる外来種として駆除対象にするのではなく生態系の構成員として保護するべきという指摘も見られる。北米大陸のマスタングや野生化ロバのように在来種のウマ科が絶滅した後に家畜が野生化した地域だけでなく(英語版)、オーストラリアや南アメリカ大陸[64]のように全く異なる絶滅種のニッチを完全ではないもののウマやロバなどが補充している可能性も示唆されている[65][66][67][68]。

文化

伝承・民話・神話

馬頭観音

日本では馬の守護仏としての信仰があり、馬の供養として祀られている。

養蚕と馬

日本では江戸時代後期から近代にかけて養蚕が盛んに行われ、養蚕に関係する民俗も成立した[69]。養蚕には動物に関わる民俗があり、猫と馬に関するものが知られる[69]。猫は養蚕が害獣であるネズミを捕食することからネズミ避けとして珍重されているが、馬と養蚕の関係は昔話の『馬娘婚姻譚』に由来する[69]。

『馬娘婚姻譚』は人間と異者が結婚する異類婚姻譚の一種で、馬と娘との悲話が語られる[69]。これは東北地方から九州まで日本各地に分布し、特に東北地方ではおしら様信仰と結びついている[69]。

伝承

- Category:架空の馬

- Category:神話・伝説の馬

- 甲斐の黒駒

- 異馬

- 絵の中の馬 - 名人の描いた馬が絵から抜け出る話が各地に存在する。

- カンタ(仏陀の愛馬)

- ブケパロス(アレキサンダー大王(アレクサンドロス3世)の愛馬)

- 赤兎馬(呂布の乗馬)

- 『スーホの白い馬』モンゴルの民話。馬頭琴の発祥とされる。

- 天津馳駒(南アルプス甲斐駒ケ岳)

- 名馬磨墨(するすみ)・池月(いけづき)伝説(日本各地)

- ユニコーン

- バイコーン

- ペーガソス(ギリシア神話)- 騎乗する者を選ぶ馬。翼が生えている馬でもある。

- ケンタウロス(ギリシア神話)

- ケルピー(スコットランド神話)

- ウッチャイヒシュラヴァス(インド神話)

- スレイプニル(北欧神話)

- ヨハネの黙示録の4人の馬乗り(新約聖書)

- こうま座

有名な馬

慣用句

日本語

日本語で馬の鳴くのを特に「嘶く」(動詞)ということがあり、古くは「嘶ゆ」(下二段動詞)といった。特定の家畜や動物の鳴き声に、特定の動詞をあてるのは、ニワトリの「ときを告げる」とこの馬の「嘶く」程度にしか例がなく、日本社会において他の動物、家畜にもまして古くから深いつながりを持っていたことが推論される。

あ行

- 当て馬

- 意馬心猿

- 生き馬の目を抜く

- 牛は牛づれ馬は馬づれ

- 馬が合う

- 馬並み

- 馬に経文

- 馬には乗ってみよ、人には添うてみよ

- 馬の背を分ける

- 馬面 - 縦に長い顔の人を悪く言う言い方。落語家の5代目三遊亭圓楽は出演していた『笑点』でしばしばその馬面をネタにされた。

- 馬の耳に風

- 馬の耳に念仏

- 馬乗りになる

- 馬を牛に乗り換える

- 馬を水辺に連れて行くことは出来るが水を飲ませることは出来ない

- 焉馬の誤まり

- 老いたる馬は路を忘れず

か行

- 牛飲馬食

- 癖ある馬に乗りあり

- 鞍掛け馬の稽古

- 犬馬の労

さ行

- 鹿を指して馬となす(馬鹿)

- じゃじゃ馬(駻馬)

- 将を射んと欲すれば先ず馬を射よ

- 尻馬に乗る

- 寸馬豆人

- 千里の駒

た行

- 天高く馬肥ゆる秋

- 駑馬十駕

な行

- 南船北馬

- 人間万事塞翁が馬

- 寝牛起馬

は行

- 馬脚を現す

- 馬耳東風

- 馬車馬のよう

- 馬首人身

- 人を射るには先に馬を射よ

- 肥馬の塵を望む

- 隙過ぐる駒

- 瓢箪から駒(駒=子馬)

ま行

- 馬子にも衣装

- 名馬に癖(難)あり

や行

- 痩せ馬の先走り(道急ぎ)

ら行

- 老馬の智用うべし

英語

- go to the dogs - 「落ちぶれる」という意味。往時にどんなに愛された名馬も最後にはイヌの餌にされたことから生まれた慣用句[70]。

祭事

宗教

企業

作品

姓

中国の百家姓のひとつに「馬」(マー)がある。陸上競技の「馬軍団」(馬家軍)も、軍閥の馬家軍も馬姓の人の率いた集団である。 日本にも、「馬場」(ばば)、「白馬」(はくば)など、馬が付く姓がある。

地名

日本各地に馬の字を含む地名が数多く存在する。

その他

あん馬、跳馬、跳び箱などは、乗馬の訓練用の「馬に見立てた台」がスポーツ(競技・用具)に転じたものである。

脚注

注釈

- ^ 欧州南東部にいたターパンが家畜化したという説もある。

- ^ 前者はインド・ヨーロッパ祖語にまで遡ることの出来る古い語彙。後者は、イタリア語の イタリア語: cavallo、スペイン語の スペイン語: caballo、フランス語の フランス語: cheval などに連なる。

- ^ 英: riding horse

- ^ 英: draft horse

- ^ 英: park horse

- ^ 英: walking horse、walker

- ^ 英: trotter

- ^ 英: galloper、runner

- ^ 英: hot-blood horse

- ^ 英: cold-blood horse

- ^ 英: light horse

- ^ 英: heavy horse

- ^ モンゴル語でタヒ、学名はEquus ferus przewalskii。

- ^ 2013年3月1日 - 2014年4月30日。

- ^ 6000年前頃、野生種のモウコウマを黒海からカスピ海の地域で家畜化したものと考えられている。ウマが家畜化されたと考えられる最古の遺跡は黒海の北岸に位置するデレイフカ遺跡から出土した馬である[24]。

- ^ 脚の先から肩までの高さ。

- ^ この時代の馬の体高は四尺(≒120 cm)を基準に、何寸あるというように記される。たとえば源義経の愛馬として名が残る青海波は「七寸」で四尺七寸≒約141 cmとなる。

- ^ このサイズはスピード競争を目的として近代に品種改良が重ねられたサラブレッドの平均的な体高である160-170 cmと比べるとかなり小型であるが、小型種シェトランドポニーの平均的な体高である100 cmに比べると遥に大型である。モンゴル帝国の征服事業で使われた蒙古馬のような中央ユーラシアの遊牧民の優秀な軍馬も日本在来馬と同じ程度のサイズである。馬は一概に大きければ優秀というものではない。

- ^ 小型化が意図的な改良の結果かどうかは不明。江戸期になってウマが軍用としてよりも荷駄用として重用されるようになり、小型のほうが便利だと考えられるようになった、と考える者もいる。一方で、江戸期の文書に現れるウマへの評価は、以前と同様に、大きいものが良い、というものであり、小型化は意図的なものではなく、当時の繁殖の方法論による帰結とも考えられる。

- ^ このうち、吉宗が長崎の出島の貿易でオランダ商人ケーズルより購入した種馬についてはカンス、トロン、ミキルという名も残っている。ウマの品種については不明。当時の日本のウマの分類は産地によるものであり、品種ではないため、オランダ産馬とか唐馬とかペルシャウマと記録されているが、現代でいうアラブ馬に相当するかは不確かである。品種を意味すると思われるものには安永年間に汗血馬を輸入したという記録もある。

- ^ 下総御料牧場の記録によればサラブレッド。

- ^ 明治時代になってフランス公使よりこの件についての抗議を受け、捜索により子孫が発見された。この子孫からは昭和に至るまで活躍競走馬が出た。

- ^ これについては、ナポレオン3世の贈呈馬は26頭で、日本に到着した年を1867年(慶応3年)とする異説もあり、日本外務省も同様の立場である。『日本馬政史』の原文と考えられる『大日本馬種略』では馬の散逸は明治政府に責任があるような記述になっている。詳しくはナポレオン三世の馬参照。

- ^ 欧米では、戦史上最後の騎馬突撃成功例として、第二次世界大戦の独ソ戦におけるイタリア軍騎兵の戦例(1942年)などが挙げられることが多い。

出典

- ^ Deb Bennett, Robert S. Hoffmann, Equus caballus, Mammalian Species, No. 628, American Society of Mammalogists, 1999, Pages 1–14.

- ^ 川田伸一郎・岩佐真宏・福井大・新宅勇太・天野雅男・下稲葉さやか・樽創・姉崎智子・横畑泰志 「世界哺乳類標準和名目録」『哺乳類科学』第58巻 別冊、日本哺乳類学会、2018年、1-53頁。

- ^ Anthea Gentry, Juliet Clutton-Brock, Colin P. Groves, “The naming of wild animal species and their domestic derivates,” Journal of Archaeological Science, Volume 31, Issue 5, Elsevier, 2004, Pages 645-651

- ^ “乗馬前後にしてほしい、馬の熱中症対策”. 四街道グリーンヒル乗馬クラブ・スタッフブログ (2018年7月31日). 2025年7月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2025年7月20日閲覧。

- ^ Umas! 「馬の目 馬の視野は350度」

- ^ Umas!「馬の視覚 馬はどのように世界を見ているのか」

- ^ a b 山梨県立博物館 2014, p. 109.

- ^ 山梨県立博物館 2014, pp. 10,113-114.

- ^ 日本中央競馬会競走馬総合研究所 1986, pp. 48–51.

- ^ 日本中央競馬会競走馬総合研究所 1986, p. 51.

- ^ a b 日本中央競馬会競走馬総合研究所 2012, p. 13-14.

- ^ a b 日本中央競馬会競走馬総合研究所 2012, p. 14.

- ^ 鎌谷美希, 瀧本-猪瀬 彩加「ウマは同齢の同種他個体に視覚的選好を示すか:類似性の原則に着目した実験的検討」『北海道心理学研究』第43巻、北海道心理学会、2021年、1-15頁、doi:10.20654/hps.43.0_1、ISSN 0918-2756、 NAID 130008009400。

- ^ Umas!「馬の目 馬の視野は350度」

- ^ a b c Nielsen BD, Turner KK, Ventura BA, Woodward AD, O'Connor CI (2006). “アラブ種及びサラブレッド、クォーターホースの競走速度”. 馬獣医学雑誌 38 (S36): 128-32.

- ^ “World Records” (PDF). The American Quarter Horse Association. 2019年1月3日閲覧。

- ^ “最速ラップ9秒6は時速75キロ/競走馬総合研究所|極ウマ・プレミアム”. 日刊スポーツ新聞社. 2019年1月3日閲覧。

- ^ “Always B Miki”. Diamond Creek Farm. 2019年1月3日閲覧。

- ^ “馬は人の気持ちに敏感 表情と声を関連付けて感情読み取る 北大など研究(北海道新聞)”. Yahoo!ニュース 2018年6月21日閲覧。[リンク切れ]

- ^ a b c d e f g h i j k l m n 日本中央競馬会競走馬総合研究所 2012, p. 19.

- ^ “野生馬、地球上からすでに絶滅していた DNA分析で判明”. www.afpbb.com. 2021年2月27日閲覧。

- ^ 「馬飼部」。 エラー: {{Cite Kotobank}}の使用で

|access-date=が指定されていません。 - ^ 「馬飼」。 エラー: {{Cite Kotobank}}の使用で

|access-date=が指定されていません。 - ^ 松井章 著「狩猟と家畜」、上原真人・白石太一郎・吉川真司・吉村武彦 編『暮らしと生業』岩波書店〈列島の古代史 : ひと・もの・こと ; 2〉、2005年10月、181頁。

- ^ a b マーヴィン・ハリス『食と文化の謎:Good to eatの人類学』 岩波書店 1988年、ISBN 4000026550 pp.110-111.

- ^ 松井章「遺跡出土の動物化石が語る人類文化」(pdf)『化石研究会会誌』第30巻第1号、化石研究会、1997年、1-6頁、2025年6月9日閲覧。

- ^ 島口天、高橋啓一「青森県内で採集されたウマ標本の AMS 14C 年代」(pdf)『化石研究会会誌』第49巻第2号、化石研究会、2016年4月16日、82-86頁、2025年6月9日閲覧。

- ^ 尾崎 2012, p. 16-17.

- ^ 近藤恵、松浦秀治、中村俊夫、中井信之、松井章「"縄文馬"はいたか」『名古屋大学学術機関リポジトリ』第5巻、名古屋大学、1994年3月、49-53頁、2025年6月9日閲覧。

- ^ 安田初雄 1959.

- ^ 尾崎 2012, p. 17-18.

- ^ 堀哲郎「日本列島への騎馬文化導入とその展開 : 東日本を中心に」『専修大学社会知性開発研究センター古代東ユーラシア研究センター年報』第2号、専修大学社会知性開発研究センター、2016年3月、22-24{p.17-45)、doi:10.34360/00008231、 NAID 120006785655。

- ^ 堀、2016年、25‐27頁。

- ^ 土生田純之「古墳時代の渡来人 : 東日本」『専修大学社会知性開発研究センター古代東ユーラシア研究センター年報』第4号、専修大学社会知性開発研究センター、2018年3月、80, 85(p.63-87)、doi:10.34360/00008280、 NAID 120006785676。

- ^ “歴史でみる「馬と人」 – HORSE LAND IWATE”. 2025年1月12日閲覧。

- ^ 日本書紀 720.

- ^ 小島 1998, pp. 330–331, 336–337.

- ^ 山崎 2013, pp. 348–349.

- ^ 山崎 2013, p. 357.

- ^ 小島 1998, pp. 362–363.

- ^ 山崎 2013, p. 358,360.

- ^ 『吾妻鑑』。

- ^ a b 筒井功『潮来を、なぜイタコと読むのか 難読地名の謎』河出書房新社、2024年10月30日、p.44.

- ^ 日本競馬史[要文献特定詳細情報]

- ^ 季長、奮戦する 九州大学附属図書館 コレクション

- ^ [1] 国立歴史民俗博物館[リンク切れ]

- ^ 日本競馬史編纂委員会 編『日本競馬史』 1巻、日本中央競馬会、1966年。[要ページ番号]

- ^ “〜幻の南部馬と寒立馬について〜”. 寒立馬を守る会. 2025年1月12日閲覧。

- ^ 日本馬政史,帝国競馬協会,昭和3[要文献特定詳細情報]

- ^ 日本馬政史[要文献特定詳細情報]

- ^ 岩波書店編集部『近代日本総合年表』1968年11月、46頁

- ^ 杉本竜「日本陸軍と馬匹問題 : 軍馬資源保護法の成立に関して」『立命館大学人文科学研究所紀要』第82号、立命館大学人文科学研究所、2004年12月、83-116頁、doi:10.34382/00013783、 ISSN 0287-3303、 NAID 120006887094、2021年7月1日閲覧。

- ^ 渡辺幸一「モンゴルの伝統的発酵乳(アイラグおよびタラグ)中の乳酸菌および酵母の多様性」『日本乳酸菌学会誌』第22巻第3号、日本乳酸菌学会、2011年11月、153-161頁、doi:10.4109/jslab.22.153、 ISSN 1343327X、 NAID 10029863261。

- ^ “3426 荷駄(にだ) | 四日市市立博物館 展示ガイド”. guidance.city.yokkaichi.mie.jp. 四日市市立博物館. 2022年9月19日閲覧。

- ^ “江戸時代の単位で「駄」とは何kgのことか。”. crd.ndl.go.jp. レファレンス協同データベース. 2022年9月19日閲覧。

- ^ “輓営競馬”. www.komazawa-u.ac.jp. 駒沢大学. 2022年9月19日閲覧。

- ^ Robert DrewsEarly, Riders: The Beginnings of Mounted Warfare in Asia and Europe.

- ^ Horses provide life-saving snake antivenom for petsABC News

- ^ ヘビの毒は研究室で生成可能に 「人命救助」につながるか CNN 更新日:2020.06.22

- ^ [2] MSDマニュアル家庭版

- ^ a b c d 宮坂敦子著、竹内健監修『増補改訂 レザークラフトの便利帳』誠文堂新光社、2019年、26頁。

- ^ “Tarpan horse”. Cavalluna. Apassionata World. 2025年6月17日閲覧。

- ^ “What are Tarpans and Tarpan horses?”. Tarpan Horse Conservation Program. 2008年10月7日閲覧。

- ^ Meredith Root-Bernsteina、Mauro Galettid、Richard J. Ladle (2017). “Rewilding South America: Ten key questions” (pdf). Perspectives in Ecology and Conservation (ScienceDirect(エルゼビア)) 15 (4): 271-281. doi:10.1016/j.pecon.2017.09.007.

- ^ Erick Lundgren、Arian Wallach、Daniel Ramp、William Ripple (2017年10月1日). Jo Adetunji: “From feral camels to 'cocaine hippos', large animals are rewilding the world”. The Conversation. 2025年6月17日閲覧。

- ^ Emma Marris (2017-10-07). “These Giant Invasive Beasts May Actually Be Good for the Planet”. ナショナルジオグラフィック (ナショナル ジオグラフィック協会) 2025年6月17日閲覧。.

- ^ Liz Koonce (2023年11月1日). “Rewilding with Wild Horses”. The Conversation. 2025年6月30日閲覧。

- ^ “Rewilding”. American Wild Horse Conservation. 2025年6月30日閲覧。

- ^ a b c d e 山梨県立博物館 2014, p. 130.

- ^ ブライアン・フェイガン『人類と家畜の世界史』東郷えりか訳 河出書房新社 2016年、ISBN 9784309253398 p.253.

参考文献

|

出典は列挙するだけでなく、脚注などを用いてどの記述の情報源であるかを明記してください。

|

- 『新編日本古典文学全集 4 日本書紀 3』小島憲之・直木孝次郎・西宮一民・蔵中進・毛利正守校訂・訳、小学館、1998年。 ISBN 409658004X。

- 山崎健 著「藤原宮造営期における動物利用 使役と食を中心として」、国立文化財機構奈良文化財研究所 編『文化財学の新地平』国立文化財機構奈良文化財研究所、2013年5月。

- COLIN VOGEL 著、本好茂一・太田恵美子(日本語版監修) 編『HORSE CARE MANUAL -馬を飼うための完全ガイド-』鈴木勝(翻訳代表)、インターズー、1999年。 ISBN 4-900573-74-4。

- 日本中央競馬会競走馬総合研究所 編『馬の科学 サラブレッドはなぜ速いか』講談社、1986年10月。 ISBN 4-06-132664-3。

- 日本中央競馬会競走馬総合研究所 編『馬の医学書 Equine Veterinary Medicine』チクサン出版社、1996年。 ISBN 4-88500-413-6。

- “馬の用語事典”. JRA競走馬総合研究所. 日本中央競馬会競走馬総合研究所. 2009年5月22日閲覧。[リンク切れ][リンク切れ]

- 日本中央競馬会競走馬総合研究所 編『新 馬の医学書 Equine Veterinary Medicine』緑書房、2012年。 ISBN 978-4-89531-033-8。

- 山梨県立博物館 編『甲斐の黒駒 : 歴史を動かした馬たち』山梨県立博物館、2014年10月。

- 福井栄一『馬耳東風では済まないはなし』2013年、技報堂出版、ISBN 978-4765542463。

- 尾崎孝宏「日本在来馬の歴史的変遷と現状」『鹿大史学』第59号、鹿児島大学、2012年、15-28頁、 ISSN 0451-1913、 NAID 40019378818。

- 安田初雄「古代における日本の放牧に関する歴史地理的考察」『福島大学学芸学部論集』第10巻、1959年。

- 『日本書紀』720年。

- 『日本馬政史1』 305巻〈明治百年史叢書〉。 [1]

関連項目

- 牡馬 - 騸馬

- 種牡馬 - 繁殖牝馬

- ドラフト・ホース ‐ 牽引馬、輓獣として運用される馬。農耕馬などに適する馬。

- 温血種

- オリエルンタル・ホース ‐ 中東などが原産の馬。

- 厩舎に閉じ込めた際に起こす悪癖 ‐ 厩舎などに閉じ込められた際に起こすストレスから起こす行動。

- 扶助 - 馬を動かすための合図(舌を鳴らす舌鼓、音声、足や拳で行う合図など)。

- ステイ・アパラタス - 立ったままの状態が楽になる足の構造。これによって立ったまま寝たりできる。

- ヘンドラウイルス感染症 - 馬蹄腫

- 陰茎鞘洗浄

- 午(十二支)

- 騎馬像

- 馬力

- 乗馬

- 馬術

- 名馬一覧

- 馬泥棒

- 療馬術

- 結合型エストロゲン - 妊娠した馬の尿から分離される更年期障害などに使われる薬効成分。

- 馬歯

- 暴走 (馬) ‐ 制御から離れたか、何かに驚いて飼い主や騎手のいうことを聞かなくなった状態。暴れ馬。

外部リンク

馬(モウ)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 11:42 UTC 版)

「ミラキュラス レディバグ&シャノワール」の記事における「馬(モウ)」の解説

※この「馬(モウ)」の解説は、「ミラキュラス レディバグ&シャノワール」の解説の一部です。

「馬(モウ)」を含む「ミラキュラス レディバグ&シャノワール」の記事については、「ミラキュラス レディバグ&シャノワール」の概要を参照ください。

馬

出典:『Wiktionary』 (2021/08/11 08:39 UTC 版)

発音(?)

名詞

- (うま) ウマ目(奇蹄目) ウマ科に属する動物の総称、特にウマ属に属するウマ。古くから家畜として飼われ、主に乗用や運搬、農耕などの使役用に用いられるほか、食用もされる。日本語では馬肉を桜肉とも称する。

- (うま) 木製または鋼鉄製の4本足の作業台。自動車整備時に車体を仮支えする時、大工仕事で切る木材を支えるなど、用途により多種存在する。

- (うま) 将棋の竜馬の略称。

- (マー) シャンチーの駒。チャトランガのアシュワ(馬)に由来する。チェスのナイト、将棋の桂馬に対応する。

- (マ) チャンギの駒。チャトランガのアシュワ(馬)、シャンチーの馬に由来する。チェスのナイト、将棋の桂馬に対応する。

翻訳

造語成分・略称

熟語

馬

「馬」の例文・使い方・用例・文例

- 乗馬学校

- ロバは馬と同族である

- その子馬は生まれて間もなくなんとか独力で立ち上がることができた

- 彼は馬にまたがって行った

- 勝ち馬に賭ける

- 負け馬に賭ける

- この馬は調子が悪くてとても走れない

- 彼は競馬に大金を賭ける

- どの馬に賭けたらいいでしょうか

- 彼は競馬に財産をつぎ込んだ

- 彼女の夫は競馬でお金をぱっと使ってしまった

- 好きな馬に賭ける

- 馬力のある馬

- 馬をならす

- 彼らのところでは競走馬を育てている

- 馬車で行く

- 警官隊がやじ馬を追い払った

- 馬車は丘をゆっくりと登った

- りっぱな服は人間を作る;馬子にも衣装

- 国王用公式馬車

- >> 「馬」を含む用語の索引

- 馬のページへのリンク

![[三]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02533.gif) 〈うま〉「

〈うま〉「![[四]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02534.gif) 〈ま〉「

〈ま〉「