こうま座

名称:こうま座(小馬座)

学名:Equuleus

小分類:北半球

日本で観測できる時期:7月〜12月の約6カ月間

見ごろの季節:秋(20時正中は10月下旬)

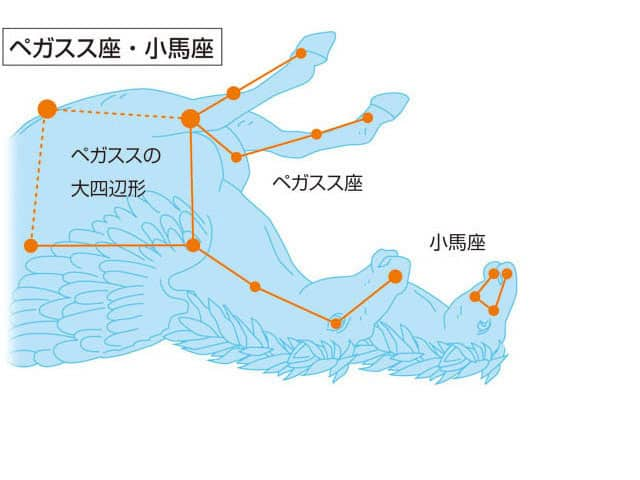

全天でも2番目に小さな星座で、秋の夜ペガスス座の西に現われます。一番明るい星でも4等星でしかも1個しかなく、暗く見つけにくい星座ですが、歴史は古くギリシャ時代から知られていました。細長い台形をした形が子馬の首を表しているとされます。ペガスス座より先に昇ってくるのでラテン語で「初めの子馬」などと呼ばれていました。

1.見つけ方のポイント

こうま座は、秋の南の空のペガスス座のそばに位置しています。ちょうど、ペガサスの首の上にもうひとつ首が乗る格好です。見つけるときは、ペガスス座の四辺形の右下から伸びる、ペガススの首の先(わし座の方向)を見てみましょう。小さく暗い台形があり、それがこうま座です。しかし暗い星座なので、見つけるのは難しいでしょう。

2.神話の内容について

古くからある星座ですが、神話についてははっきりした話は伝わっていません。この星座の名前を付けたのは紀元前2世紀頃のギリシャの天文学者、ヒッパルコスだといわれます。ペガスス座より先に昇ってくるので、「エクウス・プリオル」、すなわち初めの子馬と呼ばれていました。

3.同じ時期に見える星座について

こうま座はペガスス座のすぐ西隣にある星座で、秋の南の空に見えます。まず東隣にはペガスス座とアンドロメダ座が並んでいます。また、南にはみずがめ座やみなみのうお座、やぎ座などがあり、西にはいるか座やわし座、や座などを一緒に見ることができます。また北には、はくちょう座があります。

4.主要都市での観測について

全国で見ることができますが、暗い星ばかりなので確認は難しいでしょう。

※参考文献:「星座クラブ」沼澤茂美著(誠文堂新光社)、「星のポケットブック」(誠文堂新光社)、「星座天体観測図鑑」藤井旭著(成美堂出版)、「星座・夜空の四季」小学館の学習百科図鑑、「星座博物館・春」、「同・夏」、「同・秋」、「同・冬」、「同・星座旅行」瀬川昌男著(ぎょうせい)、「星空ガイド」沼澤茂美、脇屋奈々代著(ナツメ社)

こうま座

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/11/03 22:12 UTC 版)

| Equuleus | |

|---|---|

|

|

| 属格形 | Equulei |

| 略符 | Equ |

| 発音 | [ɨˈkwuːliəs] Equúleus, 属格:/ɨˈkwuːliaɪ/ |

| 象徴 | 馬[1] |

| 概略位置:赤経 | 20h 56m 10.9212s - 21h 26m 20.0331s[2] |

| 概略位置:赤緯 | +13.0390635° - +2.4773185°[2] |

| 20時正中 | 10月上旬[3] |

| 広さ | 71.641平方度[4] (87位) |

| バイエル符号/ フラムスティード番号 を持つ恒星数 |

10 |

| 3.0等より明るい恒星数 | 0 |

| 最輝星 | α Equ(3.92等) |

| メシエ天体数 | 0 |

| 確定流星群 | こうま座β流星群[5] |

| 隣接する星座 | みずがめ座 いるか座 ペガスス座 |

主な天体

この星座の星は、3つの4等星がある以外は全て5等以下の暗い星である。銀河平面から離れた位置にあり、領域も狭いため、星団や星雲など天の川銀河内の天体で目立つものもない。

恒星

2023年11月現在、国際天文学連合 (IAU) によって1個の恒星に固有名が認証されている[7]。

- α星:太陽系から約190 光年の距離にある、見かけの明るさ3.933 等、スペクトル型 G6IV+B9.5V の分光連星で、4等星[8]。こうま座で最も明るく見える。2020年の研究では、2.20±0.16 M☉(太陽質量)の主星Aと1.883±0.083 M☉の伴星Bが、約98.8 日の周期で互いの共通重心を周回しているとされる[9]。A星には、アラビア語で「馬の部分」を意味する言葉に由来する[10]「キタルファ[11](Kitalpha[7])」という固有名が認証されている。

このほか、以下の恒星が知られている。

- β星:太陽系から約321 光年の距離にある、見かけの明るさ5.148 等、スペクトル型 A3V の5等星[12]。分光連星だが詳細は不明[13]。

- γ星:太陽系から約115 光年の距離にある、見かけの明るさ4.68 等、スペクトル型 A9VpSrCrEu の化学特異星で、5等星[14]。分光スペクトル中にストロンチウム・クロム・ユウロピウムの吸収線が顕著なA型特異星に分類されている。変光星としては回転変光星の分類の1つ「りょうけん座α2型変光星」の ACVO型に分類されており、0.00868日という短い周期で4.58 等から4.77 等の範囲で明るさを変えている[15]。

- δ星:太陽系から約61 光年の距離にある、見かけの明るさ4.49 等、スペクトル型 F7(V)+G0(V) の分光連星で、4等星[16]。5.19 等のA星と5.52 等のB星が約5.7 年の周期で互いの共通重心を周回しているとされる[17]。

- R星:スペクトル型 M3e-M4e のミラ型変光星[18]。260.76日の周期で、8.7 等から15.0 等の範囲で明るさを変える[18]。

流星群

こうま座の名前を冠した流星群で、IAUの流星データセンター (IAU Meteor Data Center) で確定された流星群 (Established meteor showers) とされているものはこうま座β流星群 (beta Equuleids, BEQ) のみである[5]。この流星群は、毎年7月9日頃に極大を迎える[5]。

由来と歴史

こうま座は、2世紀頃のクラウディオス・プトレマイオスの天文書『ヘー・メガレー・スュンタクスィス・テース・アストロノミアース (古希: ἡ Μεγάλη Σύνταξις τῆς Ἀστρονομίας)』、いわゆる『アルマゲスト』に星座として上げられた、プトレマイオスの48星座の1つであるが、プトレマイオス以前の記録に乏しく、その由来や成立史は不確かな点が多い[6]。紀元前3世紀前半の詩人アラートスの詩編『パイノメナ (古希: Φαινόμενα)』や、紀元前3世紀後半の天文学者エラトステネースの天文書『カタステリスモイ (古希: Καταστερισμοί)』、帝政ローマ期1世紀初頭のゲルマニクスによる『パイノメナ』のラテン語訳、著作家ガイウス・ユリウス・ヒュギーヌスの『天文詩 (羅: De Astronomica)』といった古代ギリシア・ローマ期の星座と伝承を伝える主な文献の中には、こうま座は全く登場しない[19][20]。キケロ[19]やマルクス・マニリウス、ウィトルウィウスらも同様であった[19][20]。そのため、16世紀末から17世紀初頭のイギリスの数学・物理学者のトーマス・フッドは、著書『The Use of the Celestial Globe in Plano, Set Foorth in Two Hemispheres』の中で「この星座は、プトレマイオスとその追随者のアルフォンソ10世以外にはほとんど知られておらず、したがってどのような経路で天空にもたらされたのか確かな物語や歴史は伝えられていない。」と述べている[19][20]。

プトレマイオス以前にこの星座が存在したことは、紀元前1世紀に活躍したロードス島のゲミーノスの現存する唯一の著書『パイノメナ序説 (古希: Εἰσαγωγὴ εἰς τὰ Φαινόμενα)』に伝えられており[6]、ゲミーノスはこの著書の中で「この星座はヒッパルコスがいるか座の星を切り取って作った」としている[6][20]。しかし、ヒッパルコスの唯一現存する著書『Τῶν Ἀράτου καὶ Εὐδόξου φαινομένων ἐξήγησις(エウドクソスならびにアラートスによるファイノメナの注解)』にはこうま座について言及されておらず[20]、ゲミノスの言説を確認することは困難である[6]。イギリスの科学史研究者イアン・リドパスは、プトレマイオスの創作ではなくヒッパルコスによって作られたと考えるのがもっともらしいとしている[6]。

『アルマゲスト』では、ギリシャ語で「馬の前半身」を意味する Ἵππου Προτομή という星座名が付けられていた[6]。プトレマイオスはこの星座の星の数を4つとしている[6][19]。大きく時を下った17世紀初頭の1603年にドイツの法律家ヨハン・バイエルが編纂した星図『ウラノメトリア』では、「小さい方の馬」を意味する EQVVS MINORという星座名が付けられ、α・β・γ・δの4つの星があるとされた[21][22]。バイエルは、「先行する馬」を意味する Equus prior や現在と同じ Equuleus という星座名も付記している[21]。

1922年5月にローマで開催されたIAUの設立総会で現行の88星座が定められた際にそのうちの1つとして選定され、星座名は Equuleus、略称は Equ と正式に定められた[23]。

中東

紀元前500年頃に製作された天文に関する粘土板文書『ムル・アピン (MUL.APIN)』では、こうま座αはペガスス座の ζ・θ・ε の3星とともに、ツバメの星座とされた[24]。

中国

ドイツ人宣教師イグナーツ・ケーグラー(戴進賢)らが編纂し、清朝乾隆帝治世の1752年に完成・奏進された星表『欽定儀象考成』では、こうま座の星は、二十八宿の北方玄武七宿の第四宿「虚宿」に配されていたとされる[25][26]。虚宿では、α がみずがめ座βとともに墳墓に侍衛する役人を表す星官「虚」に、β・9 の2星が安危禍福を司る天界の役人を表す星官「司危」に、γ・δ の2星が是非正邪を明らかにすることを司る天界の役人を表す星官「司非」に、それぞれ配されていた[25][26]。

神話

トーマス・フッドが述べたように、この星座に直接結び付いた伝承は伝わっていない[6][20]。19世紀末アメリカのアマチュア博物家のリチャード・ヒンクリー・アレンは、著書『Star-Names and Their Meanings』の中で俗説として、天馬ペーガソスの弟でメルクリウスがカストールに与えたケレリス[27](羅: Celeris) 、ユーノーがポルックスに与えたキュラルス (羅: Cyllarus) 、ネプトゥヌスがミネルウァと力比べをしたときに三叉槍で大地を叩いて生み出された馬や、サトゥルヌスとケイローンの母ピリュラーの物語と関連付ける者もいた、と紹介している[20]。

リドパスは、プトレマイオスはケンタウロスのケイローンの娘ヒッペーを想定していたのではないかとしている[6]が、エラトステネースの『カタステリスモイ』やヒュギーヌスの『天文詩』に伝えられるヒッペーにまつわる物語は、ペガスス座と結び付いた伝承として紹介されている[28][29]。

呼称と方言

世界で共通して使用されるラテン語の学名は Equuleus、日本語の学術用語としては「こうま」とそれぞれ正式に定められている[30]。現代の中国でも、小马座[31](小馬座[32])と呼ばれている。

1879年(明治12年)にノーマン・ロッキャーの著書『Elements of Astronomy』を訳して刊行された『洛氏天文学』では「リットルホールス」と紹介された[33]。それから30年ほど時代を下った明治後期には「駒」と呼ばれていたことが、1910年(明治43年)2月刊行の日本天文学会の会報『天文月報』第2巻11号に掲載された「星座名」という記事で確認できる[34]。この訳名は、東京天文台の編集により1925年(大正14年)に初版が刊行された『理科年表』にも「駒(こま)」として引き継がれ[35]、1944年(昭和19年)に天文学用語が見直しされた際も「駒(こま)」が継続して使用されることとされた[36]。

これに対して、天文同好会[注 1]の山本一清らは異なる訳語を充てていた。天文同好会の編集により1928年(昭和3年)4月に刊行された『天文年鑑』第1号では、星座名 Equuleus に対して「駒(こま)」を充てた[37]が、翌1929年(昭和4年)刊行の第2号ではこれを「小馬(こうま)」と改め[38]、以降の号でもこの表記を継続して用いた[39]。これについて山本は東亜天文学会の会誌『天界』1934年8月号の「天文用語に關する私見と主張 (3)」という記事の中で以下のような見解を開陳していた[40]。

Equuleus は小さい馬である.之れを「駒」と譯する人があるのは,「こま」卽ち小馬であるのだから,一應は首肯するに足る.しかし,よく考へて見ると,この「駒」といふ譯名を幾百年も昔し,我等の祖先から受け繼いだのならば,もはや何も言ふ資格も權利も無い.けれど,實は左様でなく,現代の日本人が「小さい馬」といふ意味の語を日本語の中に求めやうといふのである.今日の吾々の vocabulary 中の「駒」は,決して「小さい馬」だけを意味するのでなく,いろゝゝ永い國語史上の慣はしによつて,「駒」は敢へて小さからざる普通の寸法の堂々たる馬をも立派に意味する文學用語であるし,尚ほ又,一般社會に於いて,特に何の註釋も加へずに只「駒」と言へは,將棋の駒だとすぐに解釋する人の方が遙かに多い現代である.して見ると,Equuleus は寧ろ率直に「小馬」(こうま)と譯して置くのが無難であり,自然である — 山本一清、「天文用語に關する私見と主張 (3)」『天界』1934年8月号[40]

戦後も継続して「駒(こま)」が使われていた[41]が、1952年(昭和27年)7月に日本天文学会が「星座名はひらがなまたはカタカナで表記する」[42]とした際に、Equuleus の日本語名は「こうま」と改められた[43]。これ以降は「こうま」という表記が継続して用いられている[30]。

こうま座に由来する事物

- EQUULEUS:2022年11月16日にスペース・ローンチ・システムのアルテミス1号で打ち上げられた超小型探査機。こうま座の学名と、EQUilibriUm Lunar-Earth point 6U Spacecraft のアクロニムに由来している[44]。

脚注

注釈

出典

- ^ a b “The Constellations”. 国際天文学連合. 2023年12月2日閲覧。

- ^ a b “Constellation boundary”. 国際天文学連合. 2023年12月2日閲覧。

- ^ 山田陽志郎「星座」『天文年鑑2016年版』2015年11月26日、290-293頁。ISBN 978-4-416-11545-9。

- ^ a b “星座名・星座略符一覧(面積順)”. 国立天文台(NAOJ). 2023年1月1日閲覧。

- ^ a b c “流星群の和名一覧(極大の日付順)”. 国立天文台 (2022年12月31日). 2023年12月2日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j k Ridpath, Ian. “Equuleus”. Star Tales. 2023年12月2日閲覧。

- ^ a b “IAU Catalog of Star Names”. 国際天文学連合. 2023年11月30日閲覧。

- ^ "alp Equ". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年12月2日閲覧。

- ^ Halbwachs, J-L et al. (2020-06-12). “Masses of the components of SB2 binaries observed with Gaia – V. Accurate SB2 orbits for 10 binaries and masses of the components of 5 binaries”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (Oxford University Press (OUP)) 496 (2): 1355–1368. Bibcode: 2020MNRAS.496.1355H. doi:10.1093/mnras/staa1571. ISSN 0035-8711.

- ^ Kunitzsch, Paul; Smart, Tim (2006). A Dictionary of Modern Star Names - A Short Guide to 254 Star Names and Their Derivations.. Cambridge: Sky Publishing. p. 35. ISBN 978-1-931559-44-7

- ^ "bet Equ". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年12月2日閲覧。

- ^ Mason, Brian D.; Wycoff, Gary L.; Hartkopf, William I.; Douglass, Geoffrey G.; Worley, Charles E. (2023-06), VizieR Online Data Catalog: The Washington Double Star Catalog, Bibcode: 2023yCat....102026M

- ^ "gam Equ". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年12月2日閲覧。

- ^ Samus’, N. N. et al. (2017). “General catalogue of variable stars: Version GCVS 5.1”. Astronomy Reports 61 (1): 80-88. Bibcode: 2017ARep...61...80S. doi:10.1134/S1063772917010085. ISSN 1063-7729.

- ^ "del Equ". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年12月2日閲覧。

- ^ Malkov, O. Yu. et al. (2012). “Dynamical masses of a selected sample of orbital binaries”. Astronomy & Astrophysics (EDP Sciences) 546: A69. Bibcode: 2012A&A...546A..69M. doi:10.1051/0004-6361/201219774. ISSN 0004-6361.

- ^ a b Samus’, N. N. et al. (2017). “General catalogue of variable stars: Version GCVS 5.1”. Astronomy Reports 61 (1): 80-88. Bibcode: 2017ARep...61...80S. doi:10.1134/S1063772917010085. ISSN 1063-7729.

- ^ a b c d e Smyth, W. H. (1881). Chambers, George Frederick. ed. A cycle of celestial objects: observed, reduced, and discussed (Rev., condensed, and greatly enl. ed.). Oxford: Clarendon press. p. 626. OCLC 277222012

- ^ a b c d e f g Allen, Richard H. (2013-2-28). Star Names: Their Lore and Meaning. Courier Corporation. pp. 212-214. ISBN 978-0-486-13766-7

- ^ a b Bayer, Johann (ラテン語). Ioannis Bayeri Uranometria omnium asterismorum continens schemata, nova methodo delineata aereis laminis expressa. excudit Christophorus Mangus. doi:10.3931/E-RARA-309 2023年12月3日閲覧。

- ^ Bayer, Johann (ラテン語). Ioannis Bayeri Uranometria omnium asterismorum continens schemata, nova methodo delineata aereis laminis expressa. excudit Christophorus Mangus. doi:10.3931/E-RARA-309 2023年12月3日閲覧。

- ^ Ridpath, Ian. “The IAU list of the 88 constellations and their abbreviations”. Star Tales. 2023年12月3日閲覧。

- ^ 近藤二郎『星座の起源―古代エジプト・メソポタミアにたどる星座の歴史』(初版)誠文堂新光社、2021年1月25日、227頁。 ISBN 978-4-416-52159-5。

- ^ a b 伊世同 1981, p. 147.

- ^ a b 大崎正次「中国星座名義考」『中国の星座の歴史』雄山閣出版、1987年5月5日、141-192頁。 ISBN 4-639-00647-0。

- ^ 原恵『星座の神話 - 星座史と星名の意味』(新装改訂版第4刷)恒星社厚生閣、2007年2月28日、181頁。 ISBN 4-7699-0825-3。

- ^ Condos, Theony (1997). “Pegasus”. Star myths of the Greeks and Romans : a sourcebook containing the Constellations of Pseudo-Eratosthenes and the Poetic astronomy of Hyginus. Grand Rapids, MI, U.S.A.: Phanes Press. p. 136-140. ISBN 978-1-60925-678-4. OCLC 840823460

- ^ Hard, Robin (2015-08-01). “15. Pegasus, originally known as the Horse”. Constellation Myths: with Aratus's Phaenomena. Oxford Worlds Classics. Oxford University Press. pp. 49-52. ISBN 978-0-19871-698-3. OCLC 1026890396

- ^ a b 学術用語集:天文学編(増訂版) 1994, pp. 305–306.

- ^ 伊世同 1981, p. 131.

- ^ 大崎正次「辛亥革命以後の星座」『中国の星座の歴史』雄山閣出版、1987年5月5日、115-118頁。 ISBN 4-639-00647-0。

- ^ ジェー、ノルマン、ロックヤー 著、木村一歩、内田正雄 編『洛氏天文学 上冊』文部省、1879年3月、58頁。

- ^ 「星座名」『天文月報』第2巻第11号、1910年2月、11頁、 ISSN 0374-2466。

- ^ 東京天文台 編『理科年表 第1冊』丸善、1925年、61-64頁。

- ^ 学術研究会議 編「星座名」『天文術語集』1944年1月、10頁。doi:10.11501/1124236。

- ^ 天文同好会 編『天文年鑑』1号、新光社、1928年4月28日、4頁。doi:10.11501/1138361。

- ^ 天文同好会 編『天文年鑑』2号、新光社、1929年、4頁。doi:10.11501/1138377。

- ^ 天文同好会 編『天文年鑑』10号、恒星社、1937年3月22日、4-9頁。doi:10.11501/1114748。

- ^ a b 山本一清「天文用語に關する私見と主張 (3)」『天界』第14巻第161号、東亜天文学会、1934年8月、409頁、doi:10.11501/3219882、 ISSN 0287-6906。

- ^ 東京天文台 編『理科年表 第22冊』丸善、1949年、天 34頁頁。

- ^ 学術用語集:天文学編(増訂版) 1994, p. 316.

- ^ 「星座名」『天文月報』第45巻第10号、1952年10月、13頁、 ISSN 0374-2466。

- ^ Tasker, Elizabeth (2022年8月19日). 磯辺真純: “世界最大のロケットで打ち上げる世界最小の探査機”. Cosmos. 宇宙航空研究開発機構. 2023年12月2日閲覧。

参考文献

- 伊世同 (1981-04) (中国語). 中西对照恒星图表 : 1950.0. 北京: 科学出版社. NCID BA77343284

- 文部省 編『学術用語集:天文学編(増訂版)』(第1刷)日本学術振興会、1994年11月15日。 ISBN 4-8181-9404-2。

こうま座

「こうま座」の例文・使い方・用例・文例

- こうま座という星座

固有名詞の分類

- こうま座のページへのリンク