つばめ【TSUBAME】

読み方:つばめ

《Tokyo-tech Supercomputer and Ubiquitously Accessible Mass-storage Environment》東京工業大学に設置されたスーパーコンピューター。平成18年(2006)に運用開始。ピーク性能は85テラフロップス(毎秒85兆回の浮動小数点演算)。「みんなのスパコン」をモットーに、学生をはじめ、学内外での幅広い利用が可能となっている。名称は、同大学の校章のツバメに由来する。

[補説] 後継機として、平成22年(2010)にTSUBAME2.0、平成25年(2013)にTSUBAME2.5、続いてTSUBAME-KFCが稼働開始。

つばめ

つばめ

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) 九州新幹線で運行されている特別急行列車の愛称。平成16年(2004)運行開始。鹿児島ルートの博多・鹿児島中央駅間を結ぶ。

九州新幹線で運行されている特別急行列車の愛称。平成16年(2004)運行開始。鹿児島ルートの博多・鹿児島中央駅間を結ぶ。

![[二]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02532.gif) 超低高度衛星技術試験機(SLATS(スラッツ))の愛称。宇宙航空研究開発機構(JAXA)が開発。高度300キロメートル以下という、通常の衛星軌道に比べて1000倍以上も大気の抵抗を受ける超低高度を周回する人工衛星の技術試験を行う。キセノンのイオンエンジンを採用し、軌道高度を維持する。平成29年(2017)12月に「しきさい」とともに打ち上げられた。

超低高度衛星技術試験機(SLATS(スラッツ))の愛称。宇宙航空研究開発機構(JAXA)が開発。高度300キロメートル以下という、通常の衛星軌道に比べて1000倍以上も大気の抵抗を受ける超低高度を周回する人工衛星の技術試験を行う。キセノンのイオンエンジンを採用し、軌道高度を維持する。平成29年(2017)12月に「しきさい」とともに打ち上げられた。

つばめ【×燕】

読み方:つばめ

1 スズメ目ツバメ科の鳥。全長17センチくらい。上面が黒く下面は白、額・のどが赤い。翼が細長く、尾も長くて先が二またに分かれており、敏捷(びんしょう)に飛びながら昆虫を捕食。日本には夏鳥として渡来し、人家などに椀(わん)形の巣を作る。ツバメ科の鳥はほぼ全世界に約75種が分布。日本では、ほかにショウドウツバメ・イワツバメ・コシアカツバメなども繁殖する。つばくら。つばくろ。つばくらめ。《季 春 子=夏》「大津絵に糞落しゆく—かな/蕪村」

3 「東京ヤクルトスワローズ」の愛称。スワローズは国鉄の特急列車「つばめ」号に由来。「—打線」

[補説] 地名・列車名・コンピューター名前別項。→燕(地名) →つばめ(列車) →TSUBAME(コンピューター)

つばめ【燕】

TSUBAME

読み方:ツバメ

TSUBAMEとは、東京工業大学が構築したスーパーコンピュータシステムの名称である。2006年4月3日より稼動が開始された。稼動開始時点では国内最高速の処理性能を持つスーパーコンピュータである。

TSUBAMEの処理性能は、約85テラフロップスと発表されている。これは一秒間に85兆回の浮動小数点演算を実行することができることを意味している。これは、2002年の登場以来国内最高峰の性能を誇っていた海洋研究開発機構のスーパーコンピュータ「地球シミュレータ」の理論演算性能(約40テラフロップス)をはるかにしのぐ性能である。

TSUBAMEのハードウェアは、CPUにAMDのOpteronマイクロプロセッサを搭載したSun MicrosystemsのSun Fire X4600、NECとSun Microsystemsの記憶装置、OSにはSuSE Linuxを搭載している。メモリは総合で21.4テラバイト、ディスク容量は総合1.1ペタバイトと、それぞれの値でも単独国内首位に躍り出た。占有面積は約350平方メートル。TSUBAMEの主な用途としては、地磁気変動の予測や生体物質の構造機能予測解析、カーボンナノチューブのシミュレーションといった、膨大な計算処理を要する自然科学の分野での利用が期待されている。

参照リンク

プレスリリース ~東京工業大学学術国際情報センター

| スーパーコンピュータ: | スーパーコンピュータ スカラ型スーパーコンピュータ スーパーコンピュータTOP500 TSUBAME TSUBAME2.5 TEPS TTEPS |

ツバメ

乙鳥

燕

玄鳥

ツバメ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/23 02:12 UTC 版)

| ツバメ | |||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ツバメ Hirundo rustica

|

|||||||||||||||||||||||||||

| 保全状況評価[1] | |||||||||||||||||||||||||||

| LEAST CONCERN (IUCN Red List Ver.3.1 (2001)) |

|||||||||||||||||||||||||||

| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

| 学名 | |||||||||||||||||||||||||||

| Hirundo rustica Linnaeus, 1758[1][2] |

|||||||||||||||||||||||||||

| 和名 | |||||||||||||||||||||||||||

| ツバメ ツバクロ ツバクラメ |

|||||||||||||||||||||||||||

| 英名 | |||||||||||||||||||||||||||

| Barn swallow[1] | |||||||||||||||||||||||||||

| 亜種 | |||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

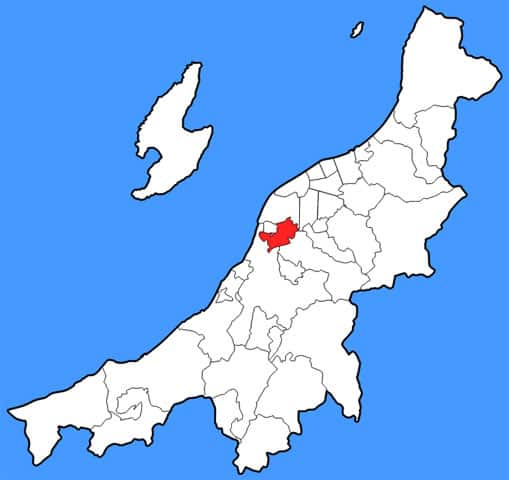

各亜種の分布図

|

ツバメ(学名:Hirundo rustica)は、スズメ目ツバメ科ツバメ属に分類される鳥類である。

形態

黒い背中と白い腹、二又に分かれた長い尾が良く目立つ小鳥である。雌雄で色の差は無い。頭頂部から背中側は暗色系で金属光沢があり青みがかった黒色(藍黒色などと呼ばれる)。顔の周りは赤色が目立つが、眼先だけは黒い。額および喉から胸にかけての部分は赤褐色である。胸と腹との境には暗色の横筋が入る。腹は全体に白色が目立つ。翼は背中側から見ると黒一色であるが、腹側から見ると黒色の部分と白色の部分があり、前方の脇羽や雨覆の部分は白色であるが、後方の風切羽などは黒色である。尾は全体は黒色で、個々の羽も黒色であるが中央には白斑を持つ。嘴は黒色、脚は黒褐色、虹彩は褐色。体長は雌雄ともに110ミリメートル(mm)内外、尾は雄70-100mmで個体にもよるが、雄の方がやや長い。体重は10-20グラム(g)程度[3]。

卵は白色の地に茶色の斑点があり、長径20㎜、短径14㎜、重量は1.8g内外である[4]。

-

青みがかった金属光沢を持つ背中と白い腹が目立つ

-

白い腹

-

顔。額および喉は赤く、眼先は黒色。

-

卵は白地に茶色の斑点

-

ふ化直後の雛

-

餌をねだる雛

生態

身近で見られる渡り鳥の一種で、繁殖期を含む春から秋にかけてだけ北半球の温帯で過ごし、冬は南方で過ごすという日本から見ると夏鳥タイプの渡り鳥である。日本では主に本州以南の平野部で見られ、北海道は少ない[3]。1970年代の北海道十勝地方の観察例では、営巣個体は数組で川沿いの牛舎に営巣するものが多かったという[5]。1960年代の東京近郊では3月中旬ごろから渡ってきた個体が少数見られるようになり、4月以降に大きく増えるという[6]。なお、日本における観察記録の分析では2000年代のツバメは1960年代に比べて春の飛来はやや早まっているというが、秋の渡りの時期は変化がないという[7]。

上述の牛舎も含め人里近くに巣作りすることが特徴で、泥や枯草を捏ねた巣を作る。巣は縦8㎝、横10㎝、深さ3㎝程度の大きさである。親鳥は午前中を中心に1時間に30回近く泥を運搬し、10日前後で巣を作り上げる。古い巣を利用する場合、新しい巣の方が古いものより若干小さいという[8]。産卵期は4月から7月で、4月下旬から5月中旬にピークがある。また、産卵時間の多くは早朝であるという[4]。

主食は昆虫で狩りは飛行しながら行う。ツバメは飛翔能力に優れており、空中で素早く向きを変え、飛んでいる昆虫や地上付近の昆虫を捕まえる。地上に降りて歩くことは巣材を集めるときなどに限られ、休む時も木の枝や電線に止まることが多い。子育てが終わる初夏以後冬に日本を去るまでの間はヨシ原などに数千羽から数万羽の群れが見られることがある[3]。石川県での観察ではツバメはヨシ原の中でも特に限られた範囲に集中するという[9]。また、季節によってこの位置を変えているという報告もある[10]。

日本の個体群の成鳥は夏から秋にかけて換羽を行う。同時期のヨーロッパに分布するものに比べて、換羽する個体の割合が高いのが特徴で、渡りの距離などの違いが影響しているのではないかと見られている[11]。なお、日本のツバメとヨーロッパのものは分類学的にも亜種単位の違いがあるとされている。

越冬地は南方、日本の個体群の場合は東南アジアに渡るものが多いという。ヨーロッパの個体群の中にはアフリカ大陸南部まで8000㎞の移動をするものが知られる。

ヨシ原などに集まった個体は秋になると渡っていくが、少数の個体は日本に留まる例が昔から観察されている。中には晩春に子育てした巣で越冬する個体もみられるという[12]。

天敵はカラス、猛禽類やヘビなどである。ハヤブサはヨシ原に集まった集団を襲う時があり、時間は日中ではなく日没前後が多いという[13]。

雛(ヒナ)を育てている間に親鳥のうちどちらか一方が何らかの理由で欠けると、つがい外のツバメがやってきて育てているヒナを巣から落として殺す行動が観察されている[注釈 1][要ページ番号]。一方、つがいのうちメスが欠けた場合はどこからともなく複数の他のツバメが集まり、その中から選ばれたように一羽ツバメが新たなつがい相手となって子育てを継続する様子も観察されている。

イガという蛾の一種がツバメの巣の中で生息している。この蛾の幼虫は巣の中にあるツバメの羽毛を食べて成長しているものと見られている[14]。ツバメ類の巣からはノミ類やトコジラミ類のような吸血昆虫が見つかることも多い[15][16]。これらは親鳥やひな鳥から吸血しているものと見られる。

日本野鳥の会は全国各地からの観察報告を得て、2013年から「ツバメの子育て状況調査」を実施している。2020年までの8年間で5351人から延べ1万586カ所の巣について報告され、うち46%が巣立った(平均は巣1カ所あたり4羽)。巣立たなかった原因としては捕食や落下、放棄、人による撤去が挙げられる。人が出入りする建物が減る過疎地域では営巣数も顕著に減る[17]。

-

空中で体をひねるツバメ。飛翔能力は高い。

-

若鳥に給餌する親鳥(大阪、6月)

分布

種単位としてはインド亜大陸を含むユーラシア大陸、アフリカ大陸、南北アメリカ大陸、オーストラリア大陸など、ほぼ全世界的で見ることができる。ただし、渡りを行う地域では一年中見られるというわけではない。また、南半球での分布地は比較的局所的である。

人間との関わり

食用

日本では上述のようなツバメに対しての良いイメージもあり、ツバメの食用利用は稀であったと見られる。江戸時代は野鳥を食べる文化が強かったとされるが、スズメやヒヨドリなどの作物を加害することもある小鳥はよく食べられていたという記録が残るのに対し、ツバメは出てこない[18]。もっとも、非常時には止む無く食べることもあったとみられ、九州平戸藩の甲子夜話では、ツバメの塩漬けが兵糧として使用されることが書かれているという。

中華料理の食材として有名な「燕窩」(いわゆる「燕の巣」)はアナツバメの巣である。狭義のツバメが作る泥や草を混ぜて作った巣ではなく、唾液腺から分泌される粘液が固まったものから成る。ツバメとは付くが、分類的にも縁遠い。

日本では明治時代の「狩猟規則」(明治二十五年勅令第八十四号)により、ツバメは法的に狩猟が禁止され[19]、以後100年以上たっても解除されていない。現在の「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(平成十四年法律第八十八号、通称:鳥獣保護法)の施行規則第十条に定める狩猟鳥獣の一覧にも入っておらず[20]、日本では狩猟鳥獣ではない。違反すると同法八十三条などにより罰則がある[21]。

感染症媒介

ツバメの糞には多様な細菌が含まれており、一部はヒトに対して病原性があるものもある[22]。江戸時代にはツバメの糞は雑草の駆除に役立つと考えられていた。

ツバメ類には吸血昆虫のトコジラミ類が付く。軒先に作られたツバメの巣から室内に侵入したトコジラミによって、住人が吸血被害にあった例が報告されている[23]。

種の保全状況評価

ツバメは日本では絶滅危惧種等の扱いは受けていない。都道府県別のレッドデータブック神奈川県において、「減少種」として位置づけられている[24]。

象徴

家に巣を作ることから転じて、家を守るということで縁起の良い鳥として扱われたともいう。日本では同じように言われるものに爬虫類のヤモリがある。地方によっては、人の出入りの多い家、商家の参考となり、商売繁盛の印ともなっている[25]。ツバメの巣のある家は安全であるという言い伝えもあり、巣立った後の巣を大切に残しておくことも多いという。水田を飛び回りイネの害虫を食べてくれること、イネは食べないことから日本では益鳥として扱われたとされる。

白いツバメはアジア圏では吉兆として扱われる。日本では全体的に良い印象の鳥である。ヨシ原での観察会を行うとツバメに対する理解が深まり、ツバメに対する印象も良くなるというアンケート結果がある[26]。

よく飛び回り人懐っこいことから「親指姫」や「幸福な王子」(いずれもヨーロッパの作品)などでは主人公に助言し、どこか遠くに連れて行ってくれる存在として描かれる。中華文化圏にはスズメが親孝行なのに対しツバメは冷たいという話がよく伝わる。この二羽は昔は姉妹であったが、親の看病で差が出た結果、働き者のスズメが五穀を食べられるのに対し、ツバメは虫しか食べられないのだという。この寓話ではツバメは派手な顔の鳥の代表として出てくるが、地域によっては鳥が変わりツバメではなくトキになったり種類が増えたりすることもある[27]。。

急旋回する飛翔能力の高さから名づけられたと言われる剣技が佐々木小次郎の「燕返し」である。

礼服の一種、英語tailcoat(しっぽの上着)は日本語では「燕尾服」と訳される。歩行時や足を開いたときの姿がツバメの尾に似ていることに由来すると見られる。色合いも背中側が黒、腹側に白いシャツが一部見えるのでツバメに似ている。アジア地域では中国語や朝鮮語も日本語の影響なのか同じ表現を使う。

ツバメは日本国鉄のシンボルとして知られる。これは戦前に運行が開始され、当時の日本の最重要幹線であった東海道本線の特急「燕」号に因む。東西を代表する都市である東京駅から大阪駅ないし神戸駅までを結ぶ経路に加えて、展望車や洋食食堂車までも連結した豪華な車両、所要時間を極限まで削った速さを持ち、「超特急燕」と呼ばれた国鉄の看板列車であった[28]。この名残で、国鉄バスの車体にはツバメが描かれ、国鉄が所有したプロ野球チームは「国鉄スワローズ」(swallow=ツバメ、現在の東京ヤクルトスワローズ)となっている。列車名の「燕」「つばめ」の名前は一時期消えたものの、1990年代以降は九州地方の列車名として使われている。つばめ (列車)も参考のこと。

「燕」または「若い燕」は、年上の女に養われている、またはつきあっている若い男を指す俗語[注釈 2]。

動物と天気や気候を関係づける言い伝えが多いが、ツバメにも幾つかある。「ツバメが低く飛ぶと雨が降る」と言われるものは比較的有名である。これは降雨直前の空気中の湿度が高い時は、獲物の虫が低い位置を飛ぶようになり、これを狙うツバメの位置も低くなるからと説明されることが多い。ただし、これも地方により様々で、逆に「ツバメが高い所を飛ぶときは雨が降る」という地方もあるという。ツバメに関する言い伝えとして、飛び方の他にも巣をかける位置や渡りの時期が天気や気候に結び付くというものが幾つか知られる[29]。

-

JRバスのツバメマーク

以下の国家が国鳥にツバメを採用している。

日本では以下の地方公共団体が市町村の鳥にツバメを採用している。

呼称

ツバメは「カモメ」、「スズメ」などと並ぶ語尾が「メ」で終わる鳥の代表的なものである。この「メ」は群れる鳥という生態的な特徴から来ているのではと言われることがしばしばある。

日本の文献には早くから登場し、奈良時代には「つばめ」「つばくらめ」などが確認できるという。「め」が鳥を指すのは多くの研究者に共通する見解であるが、その前の「つばくら」の解釈は様々である。「つば」と「くら」に分ける人が多く、「つば」は光沢のある見た目もしくは鳴き声、「くら」は黒い体色もしくは小鳥を指すのではと言われる[37]。柳田國男は「くら」が小鳥を指す説を推し、証拠としてカラ類や和歌山や鹿児島でみられる鳥の地方名を挙げている[27]。「つば」は巣を作る際に土を咥える様が、「土を食む」ように見えるからという説、単に「翼」のことだという説もある[38]。

漢字表記は鳥偏が付かない「燕」が一般的だが、かつては「鳦」などのいくつかの字があったという。「鳦」は常用漢字ではないために「乙鳥」などと代用されたが、厳密には右の部分は「乙」ではなく、ツバメが飛ぶ姿を現していた。「燕」の字は「en」と発音し「安」や「宴」などの良い意味を持つ字の音によく似ている。これは偶然ではなく、中国の神話簡狄の受胎伝説などに影響された意図的なものだという[39]。

主な地方名は「ツバクラ」「ツバクラメ」「ツバクロ」系で、これが訛った程度のものがほぼ全国的に知られる[40][41]。変わった地方名として四国の瀬戸内海側や中国地方の広範囲でみられる「ヒーゴ」、鹿児島県や沖縄県にみられる「マタガラシ」やこれが訛ったものなどがある[40]。

種小名 rusticaは「田舎の」という意味で分布地に因む命名である、属名 Hirundoはラテン語における「ツバメ」の意味で[42]、ヨーロッパでも広く見られる本種の基亜種を指す。

脚注

注釈

出典

- ^ a b c BirdLife International. 2012. Hirundo rustica. The IUCN Red List of Threatened Species 2012: e.T22712252A38579667, doi:10.2305/IUCN.UK.2012-1.RLTS.T22712252A38579667.en, Downloaded on 13 December 2015.

- ^ “Hirundo rustica Linnaeus, 1758” (英語). ITIS. 2012年4月22日閲覧。

- ^ a b c 清棲幸保 (1978) 『日本鳥類大図鑑第1巻(増補改訂版)』. 講談社. doi:10.11501/12602099(国立国会図書館デジタルコレクション)

- ^ a b 金井郁夫 (1961) ツバメの卵に関する調査. 山階鳥類研究所研究報告 3(2), p.113-122. doi:10.3312/jyio1952.3.113

- ^ 飯嶋良朗 (1982) 北海道十勝南部におけるツバメの繁殖記録. 鳥 31(1), p.17-21. doi:10.3838/jjo1915.31.17

- ^ 金井郁夫 (1960) ツバメの生態(第3報). 山階鳥類研究所研究報告 2(14), p.30-40. doi:10.3312/jyio1952.2.30

- ^ 出口智広, 吉安京子, 尾崎清明 (2012) 標識調査情報に基づいた2000年代と1960年代のツバメの渡り時期と繁殖状況の比較. 日本鳥学会誌 61(2), p.273-282. doi:10.3838/jjo.61.273

- ^ 金井郁夫 (1964) ツバメの巣に関する諸調査. 山階鳥類研究所研究報告 4(1), p.31-41. doi:10.3312/jyio1952.4.31

- ^ 山本浩伸, 桑原和之, 竹田伸一, 平田豊治, 中川富男 (1999) 河北潟におけるツバメの集団ねぐら. 日本鳥類標識協会誌 14(1), p.10-19. doi:10.14491/jbba.AR109

- ^ 風間辰夫, 長谷川和正 (1969) ツバメの集団ねぐらに対する新知見. 鳥 19(86), p.8-16. doi:10.3838/jjo1915.19.8

- ^ 真野徹 (2009) 日本におけるツバメ Hirundo rusticaの換羽. 日本鳥類標識協会誌 21(1), p.22-30. doi:10.14491/jbba.211-02

- ^ 秋山幸也 (2018) 繁殖した巣をねぐらに越冬したツバメの記録. BINOS 25, p.47-48. doi:10.14929/binos.25.47

- ^ 北山昭 (1996) ねぐら入り前のツバメを襲うハヤブサの観察例. 日本鳥学会誌 45(1), p.47-48. doi:10.3838/jjo.45.47

- ^ 那須義次, 村濱史郎, 坂井誠, 山内健生 (2007) 日本において鳥類の巣・ペリットおよび肉食哺乳類の糞から発生したヒロズコガ(鱗翅目,ヒロズコガ科). 昆蟲.ニューシリーズ. 10(4), p.89-97. doi:10.20848/kontyu.10.4_89

- ^ 小松謙之,山内健生 (2022) 本州のツバメ類の巣内より採集された吸血動物,および巣の新古による吸血動物相の違い. 衛生動物, 73(1): 25-31. doi:10.7601/mez.73.25

- ^ 谷口良輔, 谷口敬敏, 渡辺護 (2023) 富山県のIT関連事業所におけるツバメトコジラミの発生と対応. ペストロジー 38(2), p.57-59. doi:10.24486/pestology.38.2_57

- ^ 「ツバメ 過疎と共に去りぬ/人口減→捕食の危険性上昇→営巣回避か/13~20年 日本野鳥の会調査」『日本農業新聞』2021年6月26日13面

- ^ 江間三恵子 (2013) 江戸時代における獣鳥肉類および卵類の食文化. 日本食生活学会誌 23(4), p.247-258. doi:10.2740/jisdh.23.247

- ^ 内閣官房局 (1892) 『法令全書(明治25年)』. 内閣官房局, 東京. doi:10.11501/787986(国立国会図書館デジタルコレクション)

- ^ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号) e-gov法令検索. 2025年8月2日閲覧

- ^ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号) e-gov 法令検索. 2025年8月2日閲覧

- ^ 見坂武彦, 片岡憲司, 藤光隆司, 谷佳津治 (2018) 大阪周辺に飛来するツバメの腸内細菌の群集構造解析. YAKUGAKU ZASSHI 138(1), p.117-122. doi:10.1248/yakushi.17-00148

- ^ 小松謙之, 仲村昇, 山内健生 (2016) ツバメトコジラミによるヒト刺咬例. 衛生動物 67(4), p.223-225. doi:10.7601/mez.67.223

- ^ ホーム > 種名検索 日本のレッドデータ検索システム. 2025年7月12日閲覧.

- ^ “おかげ横丁の野鳥”. 伊勢福. 2020年6月5日閲覧。

- ^ 小島仁志, 佐藤綾香, 金澤朋子, 小谷幸司, 島田正文 (2017) 神奈川県におけるツバメの塒入りに対する観察者の印象評価について. ランドスケープ研究 80(5), p.719-722. doi:10.5632/jila.80.719

- ^ a b 柳田国男 (1940) 『野鳥雑記』. 甲鳥書林, 京都. doi:10.11501/1688067(国立国会図書館デジタルコレクション) 青空文庫にも収録有

- ^ 宮脇俊三(1997)『時刻表昭和史 増補版』. 角川書店, 東京. ISBN 4-04-883481-9. doi:10.11501/13944355(国立国会図書館デジタルコレクション)

- ^ 大後美保 (1984) 『天気予知ことわざ辞典』. 東京堂出版, 東京. ISBN 9784490101812 doi:10.11501/12169717(国立国会図書館デジタルコレクション)

- ^ 中泊町 > 町の概要 > プロフィール > 花・木・鳥 中泊町役場総務課 2025年7月30日閲覧

- ^ 山元町の概要 山元町役場総務課. 2025年8月3日閲覧

- ^ 市の花・木・鳥 筑西市役所秘書課 2025年8月3日閲覧

- ^ 松戸市 > 市の紹介 >市章・市の木・花・鳥・歌 > 市の木・花・鳥 松戸市役所街づくり部緑と花の課 2025年8月3日閲覧

- ^ 市の鳥・市の木・市の花 燕市役所総務部総務課総務係 2025年8月3日閲覧

- ^ 村章と村民憲章 忍野村役場総務課 2025年8月3日閲覧

- ^ 阿南市の概要 阿南市役所企画部企画政策課 2025年8月3日閲覧

- ^ 菅原浩, 柿澤亮三 編 (2005) 『鳥名の由来辞典』. 柏書房. ISBN 4-7601-2659-7

- ^ 安部直哉 解説, 叶内拓哉 写真 (2008) 野鳥の名前 山渓名前図鑑. 山と渓谷社. 東京. ISBN 978-4-635-07017-1

- ^ 加納喜光 (2007) 『動物の漢字語源辞典』. 東京堂出版, 東京. ISBN 978-4-490-10731-9

- ^ a b 農林省農務局 編 (1925) 『鳥類ノ方言』. 農林省農務局, 東京. doi:10.11501/1833817(国立国会図書館デジタルコレクション)

- ^ 矢田求 編 (1909) 『佐渡方言集』. 佐渡新聞社出版部. 新潟. doi:10.11501/992445(国立国会図書館デジタルコレクション)

- ^ 内田清一郎, 島崎三郎 (1987) 『鳥類学名辞典―世界の鳥の属名・種名の解説/和名・英名/分布―』. 東京大学出版会, 東京. ISBN 4-13-061071-6 doi:10.11501/12601700(国立国会図書館デジタルコレクション)

関連項目

- ツバメ属

外部リンク

- ツバメ観察全国ネットワーク

- ツバメの集団ねぐらブログ - 多摩川流域ツバメ集団ねぐら調査連絡会のブログ

- 消えゆくツバメをまもろうキャンペーン - 日本野鳥の会

ツバメ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/03/10 13:27 UTC 版)

「疾走する思春期のパラベラム」の記事における「ツバメ」の解説

ツインテールで白のドレスを着ている。シューリンより背が低い。

※この「ツバメ」の解説は、「疾走する思春期のパラベラム」の解説の一部です。

「ツバメ」を含む「疾走する思春期のパラベラム」の記事については、「疾走する思春期のパラベラム」の概要を参照ください。

ツバメ

「ツバメ」の例文・使い方・用例・文例

- そのツバメは小さな島にたどり着いた

- ツバメがうちの軒下に巣を作った

- ツバメ一羽では夏にならない,早合点は禁物

- ツバメは秋に南へ飛んでいく

- その中にツバメが巣を作ります

- ツバメは食虫動物である。

- 彼女はツバメが空中を高速度で飛んでいるのを見た。

- 小さなツバメが町の上を飛んだ。

- ある日小さなツバメが街の上空を飛んでいた。

- 彼はその船を「ツバメ号」と名づけた。

- まもなくツバメが南からやってくる。

- ツバメ一羽で夏にはならぬ。

- ツバメは飛ぶのが速い。

- ツバメは冬が近づくと飛び去る。

- ツバメは夏の前触れだ。

- ツバメ1羽来ただけで夏にはならない。

- たくさんのツバメがまもなく南からやってくる。

- その坊やはツバメとスズメが区別できない。

- ツバメは春の前触れである.

- こんな遅い時期にツバメを見るなんて珍しい.

- ツバメのページへのリンク