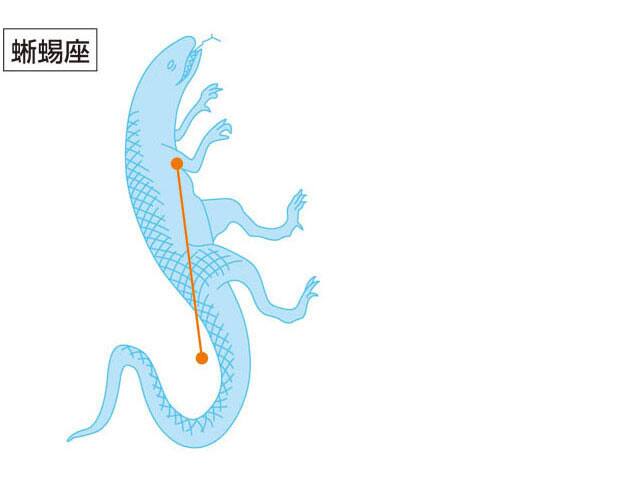

とかげ座

名称:とかげ座(蜥蜴座)

学名:Lacerta

小分類:北半球

構成する主な星雲、星団、恒星:―

神話の主な登場人物:―

日本で観測できる時期:7月〜2月の約8ヵ月間

見ごろの季節:秋(20時正中は10月下旬)

秋の北の空に昇る星座で、ケフェウス座の東に位置する小さな星座です。17世紀末にヘヴェリウスという学者が作った星座で、は虫類のとかげをかたどっています。4等星以下の暗い星座ですが、星の並びがジグザグで分かりやすく、比較的見つけやすい星座だといえます。

1.見つけ方のポイント

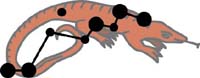

秋の北の空に現われる星座です。ケフェウス座の五角形の底辺を、ペガスス座の秋の大四辺形の方に伸ばすと、その途中に8個の星がジグザグに並んでいるのが見つかります。それがとかげ座で、明るい星はないものの、形に特徴があるので、比較的見つけやすいと思います。

2.神話の内容について

1690年にに、ポーランドの天文学者ヨハンネス・ヘヴェリウスが創設した星座のひとつです。最初ヘヴェリウスは、「いもり座」と呼んでいました。

3.同じ時期に見える星座について

秋の北の空に昇る星座で、北天の星座と一緒に見えます。天頂近くに昇る10月頃なら、北(下方向)にはケフェウス座やこぐま座、東にはアンドロメダ座やカシオペア座が見えます。また西にははくちょう座やこと座、南(天頂方向)にはペガスス座などを見ることができます。

4.主要都市での観測について

日本全国で良好に観測することができるでしょう。

※参考文献:「星座クラブ」沼澤茂美著(誠文堂新光社)、「星のポケットブック」(誠文堂新光社)、「星座天体観測図鑑」藤井旭著(成美堂出版)、「星座・夜空の四季」小学館の学習百科図鑑、「星座博物館・春」、「同・夏」、「同・秋」、「同・冬」、「同・星座旅行」瀬川昌男著(ぎょうせい)、「星空ガイド」沼澤茂美、脇屋奈々代著(ナツメ社)

とかげ座

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/11/03 21:52 UTC 版)

| Lacerta | |

|---|---|

|

|

| 属格形 | Lacertae |

| 略符 | Lac |

| 発音 | 英語発音: [ləˈsɜrtə]、属格:/ləˈsɜrtiː/ |

| 象徴 | トカゲ[1][2] |

| 概略位置:赤経 | 21h 57m 30.3937s - 22h 57m 51.6729s[3] |

| 概略位置:赤緯 | +35.1656151° - +56.9179611°[3] |

| 20時正中 | 10月下旬[4] |

| 広さ | 200.688平方度[5] (68位) |

| バイエル符号/ フラムスティード番号 を持つ恒星数 |

17 |

| 3.0等より明るい恒星数 | 0 |

| 最輝星 | α Lac(3.77等) |

| メシエ天体数 | 0[6] |

| 確定流星群 | 1[7] |

| 隣接する星座 | アンドロメダ座 カシオペヤ座 ケフェウス座 はくちょう座 ペガスス座 |

とかげ座(とかげざ、ラテン語: Lacerta)は、現代の88星座の1つ。17世紀末にポーランド生まれの天文学者ヨハネス・ヘヴェリウスが考案した新しい星座で、トカゲがモチーフとされている[1][2]。どの星も4等星以下の明るさで、目立たない星座である。1936年6月18日に五味一明がこの星座の領域で発見し、日本人が初めて第一発見者となった新星は、「五味新星」の別名で知られている[8]。

特徴

東をアンドロメダ座、北東をカシオペヤ座、北をケフェウス座、西をはくちょう座、南をペガスス座に囲まれており、北半分は天の川に掛かっている[9]。20時正中は10月下旬頃[4]で、北半球では夏の星座とされたり[10]秋の星座とされたり[11][12]するが、一年中北の空に見ることができる[9]。北端は+56.92°、南端は+35.17°と天の赤道から北に離れた位置にある[3]ため、南半球の中緯度地域から南ではその全容を見ることは難しく、南極圏からは全く見ることができない。一方で北極圏では星座の全ての星が周極星となる[9]。

由来と歴史

とかげ座は、17世紀末にポーランド生まれの天文学者ヨハネス・ヘヴェリウスによって考案された[2]。ヘヴェリウスの死後の1690年に妻によって出版された著書『Prodromus Astronomiae』に収められた星図『Firmamentum Sobiescianum』と星表『Catalogus Stellarum』に記載されたのが初出である[13]。ヘヴェリウスは、はくちょう座とアンドロメダ座の間の領域にトカゲの星座絵を描き、Lacerta ſive Stellio(トカゲまたはステリオアガマ)という星座名を記した[13]。その後は Stellio は使われなくなり、Lacerta だけが生き残った。この Stellio について、19世紀末のアメリカのアマチュア博物学者リチャード・ヒンクリー・アレンは、著書『星名とその意味 (Star-Names and Their Meanings)』の中でthe Stellion, a newt with star-like dorsal spots found along the Mediterranean coast. (地中海沿岸に生息する、背中に星のような斑点を持つイモリ)

として紹介した[14]。その影響か、日本の文献では「ヘヴェリウスは「いもり座」にしようかと考えていた」とする話が紹介されてきた[11][10]が、前述のように実在の Stellio は地中海沿岸に生息するステリオアガマ (学名 Laudakia stellio) というアガマ科イワアガマ属の爬虫類[15]であり[2]、事実ではない。またとかげ座あたりの星のきらめきが、「とかげのウロコの光に似ているから」とヘベリウスは説明しています。

[12]と説明されることもあるが、これもまたへヴェリウスが遺した文献には見られない説明である[16]。

イギリスの天文学者ジョン・フラムスティードは、1725年に刊行した『Catalogus Britannicus』の中で、ヘヴェリウスがケフェウス座の一部としていた星をとかげ座に加えて、その領域を拡張させた[13]。この星座にギリシア文字の符号が付けられた星はα星とβ星の2つしかないが、それらは1845年にイギリスの天文学者フランシス・ベイリーが刊行した『British Association Catalogue』の中で付されたものである[2]。

1922年5月にローマで開催されたIAUの設立総会で現行の88星座が定められた際にそのうちの1つとして選定され、星座名は Lacerta、略称は Lac と正式に定められた[17][18]。

へヴェリウスがとかげ座を世に送り出す以前に、この領域に独自の星座を設けた事例があった。17世紀フランスの建築家で天文学者のオギュスタン・ロワーエは、1679年に刊行した天文書『Cartes du Ciel réduites en quatre tables』の中でこの領域に Sceptre Royal & de la main de Justice(王笏と正義の手)という星座を設けた[19][20][21]。これはルイ14世を称揚する目的で作られた星座であったが、とかげ座ほどの支持を得られず18世紀中頃までには完全に廃れてしまった[20]。

中国

ドイツ人宣教師イグナーツ・ケーグラー(戴進賢)らが編纂し、清朝乾隆帝治世の1752年に完成・奏進された星表『欽定儀象考成』では、とかげ座の星々は、二十八宿の北方玄武七宿の第五宿「危宿」と第六宿「室宿」に配されていた[22][23]。危宿では、1番星がペガスス座の2星とともに農具の杵を表す星官「杵」に[22][23]、15・11・2の3星は、はくちょう座の4星とともに戦車の車庫を表す星官「車府」に配された[22][23]。室宿では、4・α・β・9 の4星が、アンドロメダ座・カシオペヤ座・ケフェウス座・はくちょう座の星とともに、空を飛ぶ蛇の妖怪を表す星官「騰蛇」を成した[22][23]。

神話

新しい星座であるため、星座にまつわる神話や伝承はない。

呼称と方言

ラテン語の学名 Lacerta に対応する日本語の学術用語としての星座名は「とかげ」と定められている[24]。現代の中国では蝎虎座[25][26]と呼ばれている。

日本では、明治末期には「蜥蜴」という訳語が充てられていたことが、1910年(明治43年)2月刊行の日本天文学会の会報『天文月報』第2巻11号に掲載された「星座名」という記事でうかがい知ることができる[27]。この訳名は、1925年(大正14年)に初版が刊行された『理科年表』にも「蜥蜴(とかげ)」として引き継がれた[28]。戦後の1952年(昭和27年)7月に日本天文学会が「星座名はひらがなまたはカタカナで表記する」[29]とした際に、Lacerta の日本語の学名は「とかげ」と定まり[30]、これ以降は「とかげ」という学名が継続して用いられている。

主な天体

1936年6月にケフェウス座との境界近くで発見された新星は五味新星の名前で知られている。

恒星

2022年4月現在、国際天文学連合 (IAU) によって1個の恒星に固有名が認証されている[31]。

- HAT-P-40

- 太陽系から約1588 光年の距離にある、見かけの明るさ11.34 等の11等星[32]。国際天文学連合の100周年記念行事「IAU100 NameExoWorlds」でリトアニアに命名権が与えられ、主星は Taika、太陽系外惑星は Vytis と命名された[33]。

その他、以下の恒星が知られている。

- α星

- 太陽系から約104 光年の距離にある、見かけの明るさ3.77 等、スペクトル型 A1V のA型主系列星で、4等星[34]。とかげ座で最も明るく見える恒星。46.7″離れた位置に見えるB星は2500光年以上の距離にある見かけの二重星である。

- β星

- 太陽系から約169 光年の距離にある、見かけの明るさ4.44 等、スペクトル型 G9IIIbCa1 の黄色巨星で、4等星[35]。

- とかげ座CP星

- 1936年6月18日に発見された古典新星[36][37]。発見から2日後に極大を迎えた際には2.1 等まで明るくなった[38]。太陽系から約3800 光年の距離にある[36]、白色矮星と赤色矮星の連星系と考えられている[39]。日本人が第一発見者となった初の新星で、第一発見者となった五味一明の名前を取って「五味新星」と呼ばれた[8]。

星団・星雲・銀河

18世紀フランスの天文学者シャルル・メシエが編纂した『メシエカタログ』に掲載された天体は1つもない[6]が、パトリック・ムーアがアマチュア天文家の観測対象に相応しい星団・星雲・銀河を選んだ「コールドウェルカタログ」に選ばれた散開星団NGC 7243 が位置している[40]。また、はくちょう座との境界近くにある活動銀河核とかげ座BL は、とかげ座BL型天体のプロトタイプとして知られる。

- NGC 7243

- 太陽系から約2860 光年の距離にある散開星団。コールドウェルカタログの16番に選ばれている[40]。小望遠鏡で見ると、満月ほどの領域に8等級以下の明るさの星が数十個集まって見える[21]。

- とかげ座BL

- 活動銀河核[41]。1928年11月にドイツの天文学者クーノ・ホフマイスターが発見した[42]。発見当時は変光を示す点光源のように見えたために変光星の命名規則に基いた BL Lacertae という名称がつけられたが、実際は天の川銀河から9億光年以上の距離にある活動銀河である[43]。のちに発見された同様の特徴を持つ天体は、総称してとかげ座BL型天体 (英: BL Lacertae object, BL Lac object) と呼ばれている[44]。

-

Pan-STARRS の第1回データリリースで写されていたとかげ座BL(画像中央)。画像左の明るい天体は前景の恒星。

流星群

とかげ座の名前を冠した流星群のうち、IAUの流星データセンター (IAU Meteor Data Center) で確定された流星群 (Established meteor showers) とされているものは、とかげ座α流星群 (alpha Lacertids, ALA) のみ[7]。

出典

- ^ a b “The Constellations”. 国際天文学連合. 2024年9月14日閲覧。

- ^ a b c d e Ridpath, Ian. “Lacerta”. Star Tales. 2024年10月1日閲覧。

- ^ a b c “Constellation boundary”. 国際天文学連合. 2024年9月14日閲覧。

- ^ a b 山田陽志郎「星座」『天文年鑑2024年版』誠文堂新光社、2023年11月30日、328-331頁。ISBN 978-4-416-11545-9。

- ^ “星座名・星座略符一覧(面積順)”. 国立天文台(NAOJ). 2023年1月1日閲覧。

- ^ a b Frommert, Hartmut (2013年4月26日). “Messier Index”. SEDS Messier Database. 2024年6月25日閲覧。

- ^ a b “流星群の和名一覧(極大の日付順)”. 国立天文台 (2023年12月30日). 2024年9月14日閲覧。

- ^ a b 「表彰」『天界』第17巻第190号、東亜天文学会、1937年1月25日、132頁、 ISSN 0287-6906。

- ^ a b 藤井旭「とかげ座」『星座大全 夏の星座』作品社、2003年8月30日、136-137頁。 ISBN 4-87893-767-X。

- ^ a b 原恵『星座の神話 - 星座史と星名の意味 -』(新装改定版第4刷)恒星社厚生閣、2007年2月28日、190頁。 ISBN 978-4-7699-0825-8。

- ^ a b 沼澤茂美、脇屋奈々代『星座の事典』ナツメ社、2016年10月20日、144-145頁。 ISBN 978-4-8163-4364-3。

- ^ a b c Ridpath, Ian. “Hevelius’s depiction of Lacerta”. Star Tales. 2023年1月22日閲覧。

- ^ Allen, Richard H. (2013-2-28). Star Names: Their Lore and Meaning. Courier Corporation. p. 251. ISBN 978-0-486-13766-7

- ^ 中井穂瑞領 著「イグアナ下目の分類」、川添宣広 編『トカゲ大図鑑 イグアナ下目編 - アガマ科・カメレオン科およびイグアナ科周辺の種の分類・生態・法律・飼育・繁殖などを解説』誠文堂新光社、東京、2024年1月21日、385-386頁。 ISBN 978-4-416-62373-2。

- ^ Hevelius, Johannes (1690). “Catalogi Fixarum”. Prodromus Astronomiae. Gedani: typis J.-Z. Stollii. p. 114. doi:10.3931/e-rara-456

- ^ Ridpath, Ian. “The IAU list of the 88 constellations and their abbreviations”. Star Tales. 2024年10月1日閲覧。

- ^ Stroobant, Paul-Henri (1922). "Notations". Transactions of the International Astronomical Union. General Assembly held in Rome in 1922 May. Vol. 1. IAU. p. 158.

- ^ Ridpath, Ian. “Honores Friderici”. Star Tales. 2024年10月3日閲覧。

- ^ a b Barentine, John C. (2016-04-04). Uncharted Constellations. Cham Chichester: Springer. pp. 125-136. ISBN 978-3-319-27619-9

- ^ a b Ridpath, Ian; Tirion, Wil (2017-10). Collins Stars and Planets Guide (5th ed.). William Collins. ISBN 978-0-00-823927-5(Kindle版、位置No.全5116中 1362-1385 / 28%)

- ^ a b c d 伊世同 1981, p. 152.

- ^ a b c d 大崎正次「中国の星座・星名の同定一覧表」『中国の星座の歴史』雄山閣出版、1987年5月5日、294-341頁。 ISBN 4-639-00647-0。

- ^ 学術用語集:天文学編(増訂版) 1994, pp. 305–306.

- ^ 伊世同 1981, p. 131.

- ^ 大崎正次「辛亥革命以後の星座」『中国の星座の歴史』雄山閣出版、1987年5月5日、115-118頁。 ISBN 4-639-00647-0。

- ^ 「星座名」『天文月報』第2巻第11号、1910年2月、11頁、 ISSN 0374-2466。

- ^ 東京天文台 編『理科年表 第1冊』丸善、1925年、61-64頁。

- ^ 『文部省学術用語集天文学編(増訂版)』(第1刷)日本学術振興会、1994年11月15日、316頁。 ISBN 4-8181-9404-2。

- ^ 「星座名」『天文月報』第45巻第10号、1952年10月、158頁、 ISSN 0374-2466。

- ^ Mamajek, Eric E. (2022年4月4日). “IAU Catalog of Star Names (IAU-CSN)”. 国際天文学連合. 2022年12月14日閲覧。

- ^ "HAT-P-40". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年1月22日閲覧。

- ^ “Approved names” (英語). Name Exoworlds. 国際天文学連合 (2019年12月17日). 2020年1月12日閲覧。

- ^ "alp Lac". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年1月22日閲覧。

- ^ "bet Lac". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年1月22日閲覧。

- ^ a b "CP Lac". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年1月22日閲覧。

- ^ Samus’, N. N. et al. (2017). “General catalogue of variable stars: Version GCVS 5.1”. Astronomy Reports 61 (1): 80-88. Bibcode: 2017ARep...61...80S. doi:10.1134/S1063772917010085. ISSN 1063-7729.

- ^ Howarth, I. D. (October 1978), “CP Lacertae (Nova 1936)”, Journal of the British Astronomical Association 88: 608–618, Bibcode: 1978JBAA...88..608H

- ^ Pavlenko, E. P. et al. (May 2007), “The Photometric Study of Nova Lacertae 1936 = CP Lac Between 2003 - 2005”, in Demircan, O.; Selam, S. O.; Albayrak, B., Solar and Stellar Physics Through Eclipses ASP Conference Series, Vol. 370, proceedings of the conference held 27-29 March, 2006 at Ankara University, ÖRSEM Campus, Side, Antalya, Turkey, 370, Astronomical Society of the Pacific, p. 324, Bibcode: 2007ASPC..370..324P.

- ^ a b Frommert, Hartmut (2006年8月22日). “The Caldwell Catalog”. SEDS Messier Database. 2024年6月25日閲覧。

- ^ "BL Lac". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2024年10月2日閲覧。

- ^ Hoffmeister, C. (1929). “354 neue Veränderliche”. Astronomische Nachrichten (Wiley) 236 (15): 233–244. Bibcode: 1929AN....236..233H. doi:10.1002/asna.19292361502. ISSN 0004-6337.

- ^ “By Name”. NASA/IPAC Extragalactic Database. 2024年10月3日閲覧。BL Lac で検索した結果。

- ^ “とかげ座BL型天体”. 天文学辞典. 日本天文学会 (2019年9月14日). 2023年1月22日閲覧。

参考文献

- 伊世同 (1981-04) (中国語). 中西对照恒星图表 : 1950.0. 北京: 科学出版社. NCID BA77343284

- 文部省 編『学術用語集:天文学編(増訂版)』(第1刷)日本学術振興会、1994年11月15日。 ISBN 4-8181-9404-2。

とかげ座

固有名詞の分類

- とかげ座のページへのリンク