ふたご‐ざ【双子座】

ふたご座

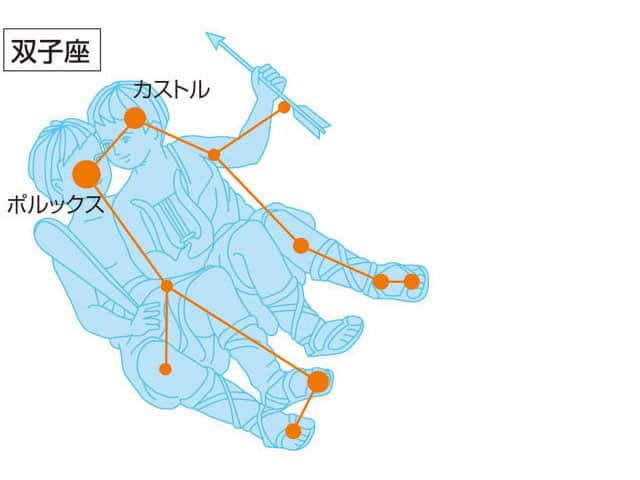

双子兄弟の頭にある2つ並んだ明るい星が目印

日本では冬の代表的な星座です。こいぬ座の上にほとんど同じくらいの明るさで2つ並んでいる星が、ふたご座のアルファ星カストルと、ベータ星ポルックスです。カストルは1.6等で、距離は50光年。2.0等と2.9等の緑がかった白色の2つの星からなっています。オレンジ色のポルックスは1.1等で、距離は35光年。表面温度は5000度くらい。この2つの星を先頭に2列に3等星と4等星がとびとびに天の川まで連なっています。日本では、めがね星、きんぼし・ぎんぼし様などたくさんの名前がつけられています。

仲のよい双子の兄弟ポルックスとカストルの物語

スパルタの王妃レダの美しさにひかれたゼウスは、白鳥に姿を変えて、レダのもとに通っていました。そして、レダはゼウスとの間にポルックスを、夫との間にカストルを産みました。仲のよい2人がともに立派な勇士に成長したある日、もう一組の双子の兄弟と乱闘になり、カストルは相手の槍で突き刺され、瀕死の重傷を負いました。それを見たポルックスは、父ゼウスのもとに行き、自分も死なせてほしいと切願しました。ゼウスは、「おまえは神の子として生まれ、兄は人間の子として生まれた。もし彼を助け、彼と同じ運命をたどろうとするのなら、生涯の半分は彼とともに天で、半分は地下で暮らさなければいけない。」と話しました。ポルックスはその道を選び、兄弟は天界と黄泉の国を1日おきに暮らすことになったといいます。

ふたご座

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/01/11 01:42 UTC 版)

| Gemini | |

|---|---|

|

|

| 属格形 | Geminorum |

| 略符 | Gem |

| 発音 | 英語発音: [ˈdʒɛmɨnaɪ]、属格:/ˌdʒɛmɨˈnɒrəm/ |

| 象徴 | 双子、ディオスクーロイ[1][2] |

| 概略位置:赤経 | 06h 00m 30.0373s- 08h 07m 58.3755s[3] |

| 概略位置:赤緯 | +9.8097754° - +35.3905640°[3] |

| 20時正中 | 3月上旬[4] |

| 広さ | 513.761平方度[5] (30位) |

| バイエル符号/ フラムスティード番号 を持つ恒星数 |

80 |

| 3.0等より明るい恒星数 | 5 |

| 最輝星 | ポルックス(β Gem)(1.14等) |

| メシエ天体数 | 1[6] |

| 確定流星群 | 2[7] |

| 隣接する星座 | やまねこ座 ぎょしゃ座 おうし座 オリオン座 いっかくじゅう座 こいぬ座 かに座 |

ふたご座(ふたござ、ラテン語: Gemini)は、現代の88星座の1つ[1][2]。黄道十二星座の1つで、帝政ローマ期の天文学者クラウディオス・プトレマイオスが選んだ「プトレマイオスの48星座の1つでもある[2]。モチーフとされたのは、古代ギリシアの伝承に登場する「ディオスクーロイ」と呼ばれるカストールとポリュデウケースの双子であると一般に考えられており[1][2]、二人の名前は2等星のα星カストルと全天21の1等星の1つ β星ポルックスの固有名にもなっている。このα・β の明るい2つの星は、ギリシア・ローマのみならず、バビロニアや日本でも双子や兄弟、夫婦などのペアとして見なされていた。

特徴

東をかに座、北東をやまねこ座、北西をぎょしゃ座とおうし座、南西をオリオン座、南をいっかくじゅう座とこいぬ座に囲まれている。20時正中は3月上旬頃[4]、北半球では春の星座とされ[9]、初秋から晩夏にかけて観望することができる[8]。太陽が天の赤道から北に最も離れた位置に達する夏至点は、かつてふたご座の領域にあったが、地球の歳差運動の影響によって1989年末以降はおうし座の領域にある[10]。

この星座で最も目立つカストルとポルックスのペアはちょうど4.5°離れているため、天球上の角距離を測る物差しとして有用であった[11]。ポルックスは、カペラ・アルデバラン・リゲル・シリウス・プロキオンとともに冬のダイヤモンド[8]や冬の大六角形[12]と呼ばれるアステリズムを形作る星とされる。

星と星を繋いで引かれる線、いわゆる「星座線」には公式に定められたものはなく[注 1]、ふたご座も星図の製作者によって様々な線の繋ぎ方がされている。中でも『ひとまねこざる (Curious George)』シリーズで知られるハンス・アウグスト・レイが著書『星座を見つけよう (The Stars: A New Way to See Them)』で示したふたご座の星座線は、双子が手をつないでいるような形で星々が繋がれており、国際天文学連合 (IAU) がスカイ&テレスコープ誌と共同で製作した星図でもその意匠が用いられるなどその後の星図製作者にも影響を与えている[14]。

1930年にアメリカの天文学者クライド・トンボーが冥王星を発見した際、冥王星はふたご座の領域にあった[8]。トンボーは、1930年1月23日と同29日にローウェル天文台で撮影した写真乾板を2月18日にブリンクコンパレーターで比較観察し、ふたご座δ星のわずかに東側に海王星よりも遠い位置にあると思われる動きを見せる天体を発見した[15]。

由来と歴史

ふたご座の原型は、メソポタミアで「偉大な双子」と呼ばれた星座に遡ると見られている[16]が、双子の意匠がいつ頃地中海世界に伝わったかは定かではない。少なくとも、紀元前4世紀の古代ギリシアの天文学者クニドスのエウドクソスの著書『パイノメナ (古希: Φαινόμενα)』に記された星座のリストに既にふたご座の名前が上がっていたとされる[16]。このエウドクソスの著述を元に詩作されたとされる紀元前3世紀前半のマケドニアの詩人アラートスの詩篇『パイノメナ (古希: Φαινόμενα)』では、古代ギリシア語で「ゼウスの息子」という意味の Δίδυμοι (Didymoi) という名称で登場する[17]。アラートスの『パイノメナ』の中では、この星座がおおぐま座の下にあることを述べるに留まっており、この双子の氏素性や伝承については全く触れられていない[17][18]。紀元前3世紀後半の天文学者エラトステネースの天文書『カタステリスモイ (古希: Καταστερισμοί)』では、彼らが Dioscuri と呼ばれていたことが語られているが、二人の名前は明らかにされていない[16][19]。1世紀初頭の古代ローマの著作家ガイウス・ユリウス・ヒュギーヌスの『天文詩 (羅: De Astronomica)』では、この双子が Castor と Pollux であることが明確に紹介されている[16][19]。

ふたご座に属する星の数は、『カタステリスモイ』と『天文詩』では19個、帝政ローマ期の2世紀頃のクラウディオス・プトレマイオスの天文書『ヘー・メガレー・スュンタクスィス・テース・アストロノミアース (古希: ἡ Μεγάλη Σύνταξις τῆς Ἀστρονομίας)』、いわゆる『アルマゲスト』では18個とされた[16]。17世紀ドイツの法律家ヨハン・バイエルは、1603年に刊行した星図『ウラノメトリア』の中で、ふたご座の星に対して α から ω までのギリシャ文字24文字とラテン文字7文字の計31文字を用いて31個の星に符号を付した[20][21][22]。バイエルは、Gemini というラテン語の星座名のほか、ギリシア語の ΟΙ ΔΙΔΥΜΟΙなど複数の星座名を紹介している[20]。

1922年5月にローマで開催された国際天文学連合 (IAU) の設立総会で現行の88星座が定められた際にそのうちの1つとして選定され、星座名は Gemini、略称は Gem と正式に定められた[23][24]。

21世紀現在では、ふたご座のモチーフとして紹介されるのはカストールとポリュデウケースの双子だけであるが、古代ギリシア・ローマ時代には様々なペアがそのモチーフとされていた。ヒュギーヌスの『天文詩』では、ディオスクーロイを双子のモデルとして紹介する一方で、2つの異説を紹介している。1つは、ともに女神デーメーテールから寵愛されたトリプトレモスとイーアシオーンであるとする説である[16][19]。トリプトレモスはデーメーテールから授かった穀物を世に広めた人物、イーアシオーンはデーメーテールとの間に大地の恵みの象徴とされるプルートスをもうけた人物とされる[19]。もう1つの説は、アポローンとヘーラクレースであるとする説である[16][19]。この説は、クラウディオス・プトレマイオスの占星術に関する書籍『テトラビブロス』でも支持されており、近世の星図や星表にもその影響を残している[2]。たとえばバイエルの『ウラノメトリア』のふたご座の星表では、α に Apollo、β に Hercules、δ に Apollo の右手、ζ に Hercules の右膝と説明が書かれており、17世紀においてもアポローンとヘーラクレースの姿でもあると見なされていたことがわかる[20]。また、18世紀イギリスの天文学者ジョン・フラムスティードが編纂し彼の死後の1729年に刊行された星図『天球図譜』では、アポローンの象徴である竪琴と矢を持つカストルと、ヘーラクレースの象徴である棍棒を持つポルックスの姿が描かれている[2][25]。またドイツの天文学者ヨハン・エレルト・ボーデが1801年に刊行した星図『ウラノグラフィア』でも、竪琴と矢を持つカストルと棍棒を持つポルックスの姿が描かれ、それぞれに Castor Apollo、Pollux Abrachaleus とラベルされている[2][26]。後者の Abrachaleus という名称は、ヘーラクレースの名前がアラビア世界を通じて欧州に伝わった際に転訛したものであると考えられている[2]。

- アポローンとヘーラクレースのイメージを交えて描かれたふたご座。

-

フラムスティード『天球図譜』(1729) に描かれたふたご座。右のカストルはアポローンの象徴とされる竪琴と矢を携え、左のポルックスはヘーラクレースの象徴とされる棍棒を握っている。

-

ボーデ『ウラノグラフィア』(1801) に描かれたふたご座。フラムスティードと同じ意匠で描かれたカストルとポルックスに、それぞれ Castor Apollo、Pollux Abrachaleus と記されている。

帝政ローマ期初期の軍人ゲルマニクスによるアラートスの『パイノメナ』のラテン語訳に付された欄外古註(スコリア、Scholia)には、7つの城門を持つテーバイの城壁を作ったゼートスとアムピーオーンの兄弟とする説、ヘーラクレースとテーセウスとする説、サモトラケ島の神々とする説など、複数の異説が記されていた[19]。アムピーオーンは竪琴の名手と伝えられており、後世のふたご座の星座絵に描かれた竪琴は彼の属性を示すものとも考えられている[19]。サモトラケ島の神々は遭難した船乗りに救いの手を差し伸べるものと考えられており、しばしばディオスクーロイと混同されたり同一視されたりした[19]。

中東

バビロニアでは、後世の古代ギリシア・ローマと同様に、ふたご座の星々は武装した一対の戦士と見なされていた[27]。古代バビロニアの天文に関する粘土板文書『ムル・アピン (MUL.APIN)』では、ふたご座の星はシュメール語で「偉大な双子」を意味する Mul Maš-tab-ba-gal-gal と呼ばれていた[27][28][29]。新アッシリア帝国の古文書では、右手に鎚矛を持つ男と左手に鎌斧を持つ男の双子の姿として描写されており、夏至点にある冥界への出入り口を守っていたものと考えれている[27]。この二人は、Lugal-irra と Meslamta-ea という神であるとされる[27]。Lugalirra は「強大な王」、Mesalmtaea は「冥界から現れた者」という意味があり、メソポタミアの神話で冥界の主とされるネルガルと同一視された[27]。

中国

ドイツ人宣教師イグナーツ・ケーグラー(戴進賢)らが編纂し、清朝乾隆帝治世の1752年に完成・奏進された星表『欽定儀象考成』では、ふたご座の星々は、二十八宿の西方白虎七宿の第六宿「觜宿」、および南方朱雀七宿の第一宿「井宿」に配されていた[30][31]。

觜宿では、1番星がおうし座139番星・オリオン座χ1・χ2の3星とともに奇怪な現象を司る役人を表す星官「司怪」に配された[30][31]。井宿では、μ・ν・γ・ξ・ε・36・ζ・λ の8星が井戸を表す星官「井」に、η が単独でまさかりを表す星官「鉞」に、57・δ・ω が酒や水などを貯える入れ物を表す星官「天罇」に、θ・τ・ι・υ・ψ の5星が帝師・帝友・三公・博士・太史の5つの諸侯を表す星官「五諸侯」に、ρ・α・β の3星がオルドス高原を東に流れる黄河の分流のうち北側を流れる支流の烏加河を表す星官「北河[注 2]」に、κ が積み上げた薪を表す星官「積薪」に、それぞれ配された[30][31]。

神話

古代ギリシア・ローマの伝承では、一般にふたご座はカストールとポリュデウケース(ラテン語名ポルクス Pollux、一般に、ポルックス)の兄弟を表したものであるとされた[2]。紀元前3世紀後半のエラトステネースの『カタステリスモイ』では二人の名前は明記されていないものの、ゼウスの子 (Dioscuri) と呼ばれる双子がラコニアで生まれ育って名声を得たこと、比類なき兄弟愛で結び付いていたこと、それを記念してゼウスが二人一緒に星座としたことなどが語られている[16][19]。1世紀初頭のヒュギーヌスの『天文詩』では、双子の名前を Castor と Pollux と明記した上でエラトステネースと同様の話を伝える他、海神ネプトゥーヌス[注 3]が彼らの兄弟愛に対する報酬として馬を与えるとともに、海難事故に苦しむ人々を救う力を与えた、としている[16][19]。そのため、古代ローマ期にはカストールとポリュデウケースは船乗りの守護者として信仰されていた[16][11]。大プリニウスの『博物誌』では、船のマスト等に現れるセントエルモの火はこの双子と結び付けられ、船乗りたちはセントエルモの火が2つ現れると吉兆、1つしか現れないと凶兆であるとしていたことを伝えている[16][32]。

21世紀現在では、この双子の母はスパルタ王妃レーダーで、兄のカストールの父はスパルタ王テュンダレオース、弟のポリュデウケースの父は大神ゼウスであるとされ、ゼウスの血を引くポリュデウケースは不死であったとされる[2]。しかし、より古い著述では、双子の両親はともに人間であったと伝えられている。たとえば紀元前8世紀末の吟遊詩人ホメーロスの『オデュッセイア』では彼らの父親は共にテュンダレオース、母親はレーダーであるとしている[19]。また先に挙げたエラトステネースの『カタステリスモイ』やヒュギーヌスの『天文詩』では、双子の二人の両親について特に言及されていない[16][19]。

ヒュギーヌスは、兄カストールの死について2つの説を伝えている。1つは、スパルタとアテナイの戦争の際にアフィドナイの街の前で殺されたとする説、もう1つは、現代でより一般的に伝えられる、メッセーネー王アパレウスの双子の息子イーダースとリュンケウスとの争いで殺された、とする説である[16][19]。1世紀から2世紀頃の作とされる伝アポロドーロスの『ビブリオテーケー』では、アルカディアから分捕った牛の分配をめぐる揉め事でカストールがイーダースに殺された、としている[33]。カストールたちは、イーダースとリュンケウスを待ち伏せしていたが、先にカストールがリュンケウスに見つかってしまい、カストールはイーダースに殺された[33]。ポリュデウケースは槍を投げてリュンケウスを倒したものの、イーダースの投げた岩を頭に受けて昏倒した[33]。そのとき、ゼウスが雷霆でイーダースを撃ち倒し、ポリュデウケースを天上に連れ去ったが、ポリュデウケースが自分だけ不死となることを拒んだため、二人が1日おきに神々の世界と人間界を入れ替わることを許した[33]。

呼称と方言

ラテン語の学名 Gemini に対応する日本語の学術用語としての星座名は「ふたご」と定められている[34]。現代の中国では双子座[35][36]と呼ばれている。

明治初期の1874年(明治7年)に文部省より出版された関藤成緒の天文書『星学捷径』では、「ゼミニ」という読みと「雙女」という名が紹介された[37]。また、1879年(明治12年)にノーマン・ロッキャーの著書『Elements of Astronomy』を訳して刊行された『洛氏天文学』では、上巻でラテン語の「ゲミニ」と英語の「トウィンス」、対応する訳語の「雙女」が[38]、下巻で「雙女宿」という名称が紹介されていた[39]。これらから30年ほど時代を下った明治後期には「雙子」という呼称が使われていたことが日本天文学会の会報『天文月報』の第1巻1号掲載の「四月の天」と題した記事中の星図で確認できる[40]。この「雙子」という訳名は、東京天文台の編集により1925年(大正14年)に初版が刊行された『理科年表』にも「雙子(ふたご)」として引き継がれ[41]、戦中の1944年(昭和19年)に天文学用語が見直しされた際も「雙子(ふたご)」が継続して使われることとなった[42]。戦後の1952年(昭和27年)7月に日本天文学会が「星座名はひらがなまたはカタカナで表記する」[43]とした際に、平仮名で「ふたご」と定められ[44]、以降この呼称が継続して用いられている[34]。

方言

日本では、カストルとポルックスのペアに関する方言が多数伝わっている[45]。ガニノメ(蟹の目)のように、この2星を人や生物の眼に見立てたものも多い[46]。

2つの星であることに由来するものとして、岡山県児島郡下津井(現・倉敷市)、香川県仲多度郡與島(現・坂出市)、兵庫県姫路市阿成、静岡県志太郡焼津町(現・焼津市)、神奈川県津久井郡牧野村馬本(現・相模原市)、富山県下新川郡経田村、熊本県牛深市加世浦(現・天草市)など全国各地に「フタツボシ(二つ星)」という呼称が伝わっていた[45]。同様の呼称に、兵庫県相生市の「フタツボシサン」、静岡県庵原郡小島村の「フタツボッサン」があった[45]。また、静岡県志太郡焼津町、榛原郡吉田村(現・吉田町)、千葉県安房郡北条町(現・館山市)、神奈川県三浦郡三崎町(現・三浦市)などに伝わっていた「ニボシ(二星)」や、静岡県榛原郡吉田村に伝わっていた「オオキイニボシ(大きい二星)」も、冬の空に目立つ2つの星であることに由来する呼称である[45]。

カストルとポルックスの色の違いに着目した「キンメギンメ(金目銀目)」呼称もあった[45]。アマチュア研究家の香田壽男が岐阜県揖斐郡で採集したこの呼称は、猫のオッドアイをイメージしたものではなく、空にかかる2つの星をそれぞれ人に喩えたものであったとされる[45]。

岡山県倉敷市下津井や兵庫県姫路市家島、香川県仲多度郡牛島(現・丸亀市)には「モチクイボシ(餅食い星)」という呼称が伝わっていた[45]。これは、日の出前にカストルとポルックスが沈む頃になると餅を食べる時季を迎えることに由来する[45]。同様の呼称として「ゾーニボシ(雑煮星)」という呼称が岡山県邑久郡牛窓町(現・瀬戸内市)や香川県仲多度郡與島、櫃石島(現・坂出市)に伝わっていた[45]。

2つの星のペアを人間関係に喩えた呼称も伝わっている。兄弟に喩えた例としては、熊本県牛深市加世浦の「キョウダイボシ(兄弟星)」、京都府何鹿郡綾部町(現・綾部市)の「オトエボシ、オトトエボシ(弟兄星)」がある[45]。また、夫婦に喩えた例には、静岡県榛原郡吉田村の「ミョートボシ(夫婦星)」、兵庫県赤穂市等の「ミョウトボシ(夫婦星)」がある[45]。

2つの星を人間や動物の目に喩えた呼称もあった。人の目に見立てた呼称としては、兵庫県姫路市妻鹿の「メダマボシ(目玉星)」、香川県仲多度郡與島の「リョウガン(両眼)」、広島県呉市の「ニラミボシ(睨み星)」があった[45]。また、生物の目に喩えた呼称としては、兵庫県姫路市妻鹿、高砂市伊保、淡路市郡家などの「ガニノメ(蟹の目)」、香川県高松市男木島の「ガネノメ(蟹の目)」、兵庫県加古郡播磨町の「ガンノメ(蟹の目)」など、瀬戸内海の海岸沿いに蟹の目に喩えたものが伝わっていた[45]。また、長崎県壱岐島には鰈の目に見立てた「カレーンメ、カレーンホシ」という呼称が伝えられていた[45]。陸上生物の目に喩えた例としては、鹿児島県熊毛郡屋久町(現・屋久島町)の「ネコノメボシ(猫の目星)」、広島県安佐郡伴村(現・広島市)の「イヌノメ(犬の目)」があった[45]。兵庫県高砂市の「カタヤサン」「カドヤサン」、姫路市の「カロヤサン」、明石市の「カザエイ」、南あわじ市の「カザヤサン」などは、魚のエイの一種にちなんだものと考えられているが、定かではない[45]。

年中行事にちなんだ呼称も伝えられてきた。門松にちなんだ呼称としては、静岡県賀茂郡稲取町(現・東伊豆町)の「カドグイ(門杭)」、宮城県亘理郡荒浜村(現・亘理町)の「マツグイ(松杭)」、宮城県本吉郡唐桑町鮪立(現・気仙沼市)の「キタノマツグイ(北の松杭)」が採集されている[45]。また、節分の頃に西の空に入ることから「セツブンボシ(節分星)」や「セチボシ(節星)」などの呼称も使われた[45]。広島県呉市吉浦では、正月の明け方の西の空に見えることから、これを見ると年を1つ取るとして「トシトリボシ(年取り星)」とも呼ばれていた[45]。

その他の呼称として、兵庫県揖保郡御津町岩見(現・たつの市)には漁具に見立てた「ミトボシサン(水門星さん)」、広島県豊田郡豊浜町(現・呉市)には眼鏡に見立てた「メガネボシ(眼鏡星)」、香川県東かがわ市引田には2つのサイコロの目がともに「1」であることに見立てた「ビリボシ」、徳島県鳴門市里浦には羽織の紋に見立てた「モンボシ」などの呼称が伝わっていた[45]。また、2つの星を門柱に見立てたものとして、静岡県榛原郡川崎町静波(現・牧之原市)の「モンボシ」や志太郡焼津町の「モンバシラ」という呼称が伝わっていた[45]。

主な天体

恒星

1等星のβ星ポルックス以外に、α星カストル[47]、γ星アルヘナ[48]の2つの2等星がある。

2024年12月現在、国際天文学連合 (IAU) によって10個の恒星と1個のガンマ線天体に固有名が認証されている[49]。

- α星

- 太陽系から約49 光年の距離にある[注 4]、見かけの明るさ1.58 等の2等星[47]で、A星系(1.93 等)・B星系(2.97 等)・C星系(9.83 等)の3つの分光連星系から成る六重連星系である[51][52]。約445 年の周期で公転するA星系とB星系の外側をC星系が逆行して公転しており[51][52][53]、Aa・Ab のペアは9.21 日、Ba・Bb のペアは2.93 日、Ca・Cb のペアは0.81 日の周期でそれぞれ互いの共通重心を公転する[51]、という階層構造を持つ。太陽系からは、A と B は5.4″、A・B の中心とC は69.6″離れて見え[51]、高倍率の口径60 mmの望遠鏡を使えば A と B を分離して見ることができる[11]。C星系はM1Ve型の赤色矮星同士によるアルゴル型の食変光星で、0.81428254 日の周期で8.91 等から9.60 等の範囲でその明るさを変える[54]。またくじら座UV型(閃光星、フレア星)の激変星でもあり、不規則に増光する[52][54]。2002年にはC星系を公転する太陽系外惑星または褐色矮星が存在する可能性が報告されており、2018年の研究では49±7 MJ(木星質量)の褐色矮星が Ca・Cb のペアの周囲を軌道長半径 15.41 天文単位 (au)、軌道離心率 0.11 の公転軌道を19,785日の周期で公転しているとされている[55][56]。

- Aa星にはギリシア神話の登場人物カストールにちなんだ[57]「カストル[8](Castor[49])」という固有名が認証されている。

- β星

- 太陽系から約33.8 光年の距離にある[注 5]、見かけの明るさ1.14 等、スペクトル型 K0III の巨星で、全天に21個ある1等星の1つ[58]。2006年に、軌道長半径1.69±0.03 auの公転軌道を589.64±0.81 dの周期で公転する2.9±0.1 MJ(木星質量)の太陽系外惑星が発見されている[59]。ギリシア神話の登場人物ポリュデウケースにちなんだ[57]「ポルックス[8](Pollux[49])」という固有名が認証されている。

- γ星

- 太陽系から約109 光年の距離にある[注 5]、見かけの明るさ1.92 等、スペクトル型 A1.5IV+ の2等星[48]。近くに見えるB星・C星はいずれも見かけの二重星だが、A星自体が分光連星で、1.93 等のAa星と11.2 等のAb星が12.9年の周期で互いの共通重心を公転していると考えられている[60]。Aa星には、アラビアの月宿マナージル・アル=カマルの第6月宿アル=ハンア (al-hanʽa) にちなんだ[57][61]「アルヘナ[8](Alhena[49])」という固有名が認証されている。

- δ星

- 太陽系から約60.7 光年の距離にある、見かけの明るさ3.53 等、スペクトル型 F2VkF0mF0 の3等星[62]。3.55 等のAa星と8.18 等のAb星から成る分光連星[63]で、約6.13年の周期で互いの共通重心を公転していると考えられている[64]。Aa星には、アラビア語で「真ん中」を意味する言葉に由来する[57]「ワサト[8](Wasat[49])」という固有名が認証されている。

- ε星

- 太陽系から約880 光年の距離にある、見かけの明るさ2.98 等、スペクトル型 G8Ib の黄色超巨星で、3等星[65]。太陽の約130倍にも及ぶ1億8100万 キロメートル (km) の直径を持つと考えられている[65]。アラビア語で「ライオンの伸ばした前脚」を意味する言葉に由来する[57]「メブスタ[8](Mebsuta[49])」という固有名が認証されている。

- ζ星

- 太陽系から約1061 光年の距離にある、見かけの明るさ3.79 等、スペクトル型 G1Ib の黄色超巨星で、4等星[66]。古典的セファイド変光星に分類される脈動変光星で、10.15073 日の周期でスペクトルをF7IbからG3Ibに変えながら、3.62 等から4.18 等の範囲で明るさを変えている[67]。Aa星には、アラビア語で「ライオンの縮めた前脚」を意味する言葉に由来する[57]「メクブダ[8](Mekbuda[49])」という固有名が認証されている。

- η星

- 太陽系から約690 光年の距離にある連星系[68]。見かけの明るさ3.52 等の赤色巨星A と6.15 等のB が473.7 年の周期で互いの共通重心を公転していると考えられている[69][70]。A星はSRA型の半規則型変光星に分類されており、232.9 日の周期で3.15 等から3.90 等の範囲でその明るさを変えている[71]。A星には、コイネーで「足の前方」を意味する言葉に由来する「プロプス[8](Propus[49])」という固有名が認証されている。

- μ星

- 太陽系から約232 光年の距離にある、見かけの明るさ2.87 等、スペクトル型 M3IIIab の赤色巨星で、3等星[72]。変光星総合カタログ (GCVS) ではLB型の不規則変光星、アメリカ変光星観測者協会では半規則型変光星に分類されている脈動変光星で、2.75 等から3.02 等の範囲で明るさを変える[73][74]。何を意味していたか不明となっているアラビア語の言葉に由来する[57]「テジャト[8](Tejat[49])」という固有名が認証されている。

- ξ星

- 太陽系から約60 光年の距離にある、見かけの明るさ3.36 等、スペクトル型 F5IV-V の3等星[75]。「アルジル[8](Alzirr[49])」という固有名が認証されている。

- ο星

- 太陽系から約169 光年の距離にある、見かけの明るさ4.90 等、スペクトル型 F5-6IV の準巨星で、5等星[76]。中国の星官「積水」に由来する「ジーシュイ[8](Jishui[49])」という固有名が認証されている。

- ゲミンガ (GEMINGA)

-

全天で最も強力なガンマ線源の1つとされるミリ秒パルサー[77]。GEMINGA[49][78] という名称は、ミラノ地方の方言で「そこにはない」を意味する言葉と「ふたご座 (Gemini) のガンマ線源 (Gamma-ray source) 」のかばん語のダブルミーニングで命名されたもので[79]、2022年4月にIAU の恒星の命名に関するワーキンググループ (WGSN) によって固有名として認証された[80]。ハッブル宇宙望遠鏡の掃天観測用高性能カメラACS の広視野チャネルWFC による観測結果から、太陽系からの距離は815+120

−61 光年と推算されている[77]。

このほか、以下の天体が知られている。

- U星

- 太陽系から305 光年の距離にある近接連星[81]。1855年12月15日にイギリスの天文学者ジョン・ハインドが発見した[82]。スペクトル型 M4.5V の赤色矮星とDA型の白色矮星からなる連星系で、約4.5日の公転周期で互いの共通重心を公転している[82]。赤色矮星から白色矮星へと流れ込む物質が白色矮星の周囲に降着円盤を形成しており、白色矮星へ流入する物質が半周期的に急増することで爆発的な増光を起こす[82]。増光の周期は平均105.2 日で、通常時は14.9 等の見かけの明るさが、増光時には最大8.2 等まで明るさを増す[83]。変光星としては激変星の一種である矮新星 (英: dwarf nova) のサブグループ「はくちょう座SS型 (UGSS)」と食変光星に分類されており、UGSS型のプロトタイプとされている[84][85]。

星団・星雲・銀河

18世紀フランスの天文学者シャルル・メシエが編纂した『メシエカタログ』に挙げられた天体が1つ位置している[6]。また、パトリック・ムーアがアマチュア天文家の観測対象に相応しい星団・星雲・銀河を選んだ「コールドウェルカタログ」に惑星状星雲NGC 2392が選ばれている[86]。

- M35

- 太陽系から約3000 光年の距離にある散開星団[87]。ふたご座の領域の西端近く、η星の北西に位置している[8]。見かけの明るさは5等級と、肉眼や双眼鏡で視認できる[11]。すぐ隣りに見える散開星団NGC 2158 は、M35よりさらに遠い約1万4000 光年の距離にある[88]。

- NGC 2392 (Caldwell 39)

- 太陽系から約6840 光年の距離にある惑星状星雲[89]。コールドウェルカタログの39番に選ばれている[86]。その外観が北アメリカ大陸北部の先住民族グループエスキモーがかぶるフードに似ていたことから「エスキモー星雲 (Eskimo nebula)」と呼ばれていた[90]。2020年8月、アメリカ航空宇宙局は「Eskimo という言葉は、北極圏の先住民に押し付けられた人種差別的な歴史を持つ植民地用語であると広く認識されている」として、Eskimo Nebula という呼称を公式な文書に使わないようにすることを公表している[91]。

-

散開星団M 35(左)と NGC 2158(右)。

流星群

ふたご座の名前を冠した流星群で、IAUの流星データセンター (IAU Meteor Data Center) で確定された流星群 (Established meteor showers) とされているものは、ふたご座ε流星群 (epsilon Geminids, EGE) とふたご座流星群 (Geminids, GEM) の2つ[7]。ふたご座流星群は、1月のしぶんぎ座流星群、8月のペルセウス座流星群と並んで「三大流星群」の1つとされる流星群で、毎年12月14日頃に極大を迎える[7]。カストル付近を放射点としており、極大時のZHR (Zenith Hourly Rate) は150と非常に高い[92]。母天体とされる小惑星ファエトンは活動的小惑星に分類される小惑星で、2028年度にH3ロケットで打ち上げ予定の日本の深宇宙探査技術実証機DESTINY+でフライバイ探査される予定となっている[92][93]。

脚注

注釈

出典

- ^ a b c “The Constellations”. 国際天文学連合. 2024年10月20日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j Ridpath, Ian. “Gemini”. Star Tales. 2024年10月20日閲覧。

- ^ a b “Constellation boundary”. 国際天文学連合. 2024年10月20日閲覧。

- ^ a b 山田陽志郎「星座」『天文年鑑2024年版』誠文堂新光社、2023年11月30日、328-331頁。ISBN 978-4-416-11545-9。

- ^ “星座名・星座略符一覧(面積順)”. 国立天文台(NAOJ). 2023年1月1日閲覧。

- ^ a b Frommert, Hartmut (2013年4月26日). “Messier Index”. SEDS Messier Database. 2024年10月14日閲覧。

- ^ a b c “流星群の和名一覧(極大の日付順)”. 国立天文台 (2023年12月30日). 2024年10月20日閲覧。

- ^ 原恵 2007, pp. 66–67.

- ^ 早水勉「春の星座6 かに座」『Web連動 ビジュアル星空大全』技術評論社、2023年11月2日、52-57頁。 ISBN 978-4-297-13774-8。

- ^ a b c d Ridpath, Ian; Tirion, Wil (2017-10). Collins Stars and Planets Guide (5th ed.). William Collins. ISBN 978-0-00-823927-5 (Kindle版、位置No.全5116中 1210-1248 / 25%)

- ^ “【特集】冬の星空を楽しもう:冬の星座を探そう”. アストロアーツ (2011年1月10日). 2024年12月14日閲覧。

- ^ Ridpath, Ian. “Star Maps”. Star Tales. 2024年12月1日閲覧。

- ^ “The Constellations”. 国際天文学連合. 2024年12月2日閲覧。

- ^ Croswell, Ken (1997). Planet Quest. New York: Simon & Schuster. p. 52. ISBN 0-684-83252-6

- ^ a b c d e f g h i j k l m Condos; Theony (1997). Star myths of the Greeks and Romans : a sourcebook containing the Constellations of Pseudo-Eratosthenes and the Poetic astronomy of Hyginus. Grand Rapids, MI, U.S.A.: Phanes Press. p. 103-105. ISBN 978-1-60925-678-4. OCLC 840823460

- ^ a b Aratus. “Aratus Solensis, Phaenomena”. Perseus Digital Library. 2024年7月7日閲覧。

- ^ アラトス、二カンドロス、オッピアノス 著、伊藤照夫 訳「星辰譜」『ギリシア教訓叙事詩集』(初版第1刷)京都大学学術出版会、京都、2007年10月15日、16-17頁。 ISBN 978-4-87698-170-0。 OCLC 676527275。

- ^ a b c d e f g h i j k l m Hard, Robin (2015-08-01). “32. GEMINI, THE TWINS”. Constellation Myths: with Aratus's Phaenomena. Oxford Worlds Classics. Oxford University Press. pp. 98-100. ISBN 978-0-19871-698-3. OCLC 1026890396

- ^ a b c Bayer, Johann (ラテン語). Ioannis Bayeri Uranometria omnium asterismorum continens schemata, nova methodo delineata aereis laminis expressa. excudit Christophorus Mangus. doi:10.3931/E-RARA-309 2024年12月14日閲覧。

- ^ Bayer, Johann (ラテン語). Ioannis Bayeri Uranometria omnium asterismorum continens schemata, nova methodo delineata aereis laminis expressa. excudit Christophorus Mangus. doi:10.3931/E-RARA-309 2024年12月14日閲覧。

- ^ Bayer, Johann (ラテン語). Ioannis Bayeri Uranometria omnium asterismorum continens schemata, nova methodo delineata aereis laminis expressa. excudit Christophorus Mangus. doi:10.3931/E-RARA-309 2024年12月14日閲覧。

- ^ Ridpath, Ian. “The IAU list of the 88 constellations and their abbreviations”. Star Tales. 2024年11月24日閲覧。

- ^ Stroobant, Paul-Henri (1922). "Notations". Transactions of the International Astronomical Union. General Assembly held in Rome in 1922 May. Vol. 1. IAU. p. 158.

- ^ Flamsteed, John (1729). Atlas coelestis. London. p. 21. doi:10.3931/e-rara-117607 2024年12月7日閲覧。

- ^ Bode, Johann Elert (1801). Ioannis Elerti Bode uranographia sive astrorum descriptio. Berlin. p. 46. doi:10.3931/e-rara-11148 2024年12月7日閲覧。

- ^ a b c d e White, Gavin (2014-09-11). “THE GREAT TWINS”. Babylonian Star-lore. An Illustrated Guide to the Star-lore and Constellations of Ancient Babylonia. London: Solaria Publications. pp. 160-162. ISBN 978-0-9559037-4-8

- ^ 近藤二郎『星座の起源―古代エジプト・メソポタミアにたどる星座の歴史』(初版)誠文堂新光社、2021年1月25日、227, 253-254頁。 ISBN 978-4-416-52159-5。

- ^ Rogers, John H. (02 1998). “Origins of the ancient constellations: I. The Mesopotamian traditions”. Journal of the British Astronomical Association 108 (1): 9-28. Bibcode: 1998JBAA..108....9R.

- ^ a b c 伊世同 1981, pp. 148–149.

- ^ a b c d 大崎正次「中国星座名義考」『中国の星座の歴史』雄山閣出版、1987年5月5日、141-192頁。 ISBN 4-639-00647-0。

- ^ Plinius Maior. “Naturalis historia”. Perseus Digital Library. 2024年12月7日閲覧。

- ^ a b c d アポロドーロス 著、高津春繁 編『ギリシア神話』(第91刷)岩波書店〈岩波文庫〉、2021年12月6日。 ISBN 4-00-321101-4。

- ^ a b 学術用語集:天文学編(増訂版) 1994, pp. 305–306.

- ^ 伊世同 1981, p. 131.

- ^ 大崎正次「辛亥革命以後の星座」『中国の星座の歴史』雄山閣出版、1987年5月5日、115-118頁。 ISBN 4-639-00647-0。

- ^ 関藤成緒 編『星学捷径 下』文部省、39頁。doi:10.11501/831014。 NCID BA37079704。

- ^ ジェー、ノルマン、ロックヤー 著、木村一歩、内田正雄 編『洛氏天文学 上冊』文部省、1879年3月、55頁。

- ^ ジェー、ノルマン、ロックヤー 著、木村一歩、内田正雄 編『洛氏天文学 下冊』文部省、1879年3月、70頁。

- ^ 「四月の天」『天文月報』第1巻第1号、1908年4月、12頁、 ISSN 0374-2466。

- ^ 東京天文台 編『理科年表 第1冊』丸善、1925年、61-64頁。

- ^ 学術研究会議 編「星座名」『天文術語集』1944年1月、9頁。doi:10.11501/1124236。

- ^ 学術用語集:天文学編(増訂版) 1994, p. 316.

- ^ 「星座名」『天文月報』第45巻第10号、1952年10月、13頁、 ISSN 0374-2466。

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u 北尾浩一『日本の星名事典』原書房、2018年5月28日、179-190頁。 ISBN 978-4562055692。

- ^ 原恵 2007, pp. 68–71.

- ^ a b "alf Gem". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2024年10月20日閲覧。

- ^ a b "gam Gem". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2013年2月1日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j k l Mamajek, Eric E. (2022年4月4日). “IAU Catalog of Star Names”. 国際天文学連合. 2024年10月20日閲覧。

- ^ "YY Gem". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2024年10月22日閲覧。

- ^ a b c d Mason, Brian D. et al. (2001). “The 2001 US Naval Observatory Double Star CD-ROM. I. The Washington Double Star Catalog”. The Astronomical Journal (American Astronomical Society) 122 (6): 3466–3471. Bibcode: 2001AJ....122.3466M. doi:10.1086/323920. ISSN 0004-6256.

- ^ a b c 岡崎彰 1994, pp. 102–106.

- ^ Malkov, O.Yu.; Tamazian, V.S.; Docobo, J.A.; Chulkov, D.A. (2012), Orbits of visual binaries and dynamical masses, doi:10.26093/CDS/VIZIER.35460069

- ^ a b Samus’, N. N. et al. (2017). “General catalogue of variable stars: Version GCVS 5.1”. Astronomy Reports 61 (1): 80-88. Bibcode: 2017ARep...61...80S. doi:10.1134/S1063772917010085. ISSN 1063-7729.

- ^ “Planet YY Gem (AB)b”. exoplanet.eu (2024年5月28日). 2024年10月24日閲覧。

- ^ Wolf, M. et al. (2018-11-30). “Possible substellar companions in low-mass eclipsing binaries: GU Bootis and YY Geminorum”. Astronomy & Astrophysics (EDP Sciences) 620: A72. Bibcode: 2018A&A...620A..72W. doi:10.1051/0004-6361/201833708. ISSN 0004-6361.

- ^ a b c d e f g Kunitzsch, Paul; Smart, Tim (2006). A Dictionary of Modern Star Names. Sky Publishing. pp. 37-39. ISBN 978-1-931559-44-7

- ^ "bet Gem". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2024年10月20日閲覧。

- ^ “Planet Pollux b”. exoplanet.eu (2024年5月28日). 2024年10月22日閲覧。

- ^ Malkov, O.Yu.; Tamazian, V.S.; Docobo, J.A.; Chulkov, D.A. (2012), Orbits of visual binaries and dynamical masses, doi:10.26093/CDS/VIZIER.35460069

- ^ 近藤二郎『星の名前のはじまり-アラビアで生まれた星の名称と歴史』誠文堂新光社、2012年8月30日、175頁。 ISBN 978-4-416-21283-7。

- ^ "del Gem". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2024年10月23日閲覧。

- ^ Mason, Brian D. et al. (2001). “The 2001 US Naval Observatory Double Star CD-ROM. I. The Washington Double Star Catalog”. The Astronomical Journal (American Astronomical Society) 122 (6): 3466–3471. Bibcode: 2001AJ....122.3466M. doi:10.1086/323920. ISSN 0004-6256.

- ^ Malkov, O.Yu.; Tamazian, V.S.; Docobo, J.A.; Chulkov, D.A. (2012), Orbits of visual binaries and dynamical masses, doi:10.26093/CDS/VIZIER.35460069

- ^ a b "eps Gem". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2024年10月24日閲覧。

- ^ "zet Gem". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2024年10月24日閲覧。

- ^ Samus’, N. N. et al. (2017). “General catalogue of variable stars: Version GCVS 5.1”. Astronomy Reports 61 (1): 80-88. Bibcode: 2017ARep...61...80S. doi:10.1134/S1063772917010085. ISSN 1063-7729.

- ^ "eta Gem". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2024年10月24日閲覧。

- ^ Mason, Brian D. et al. (2001). “The 2001 US Naval Observatory Double Star CD-ROM. I. The Washington Double Star Catalog”. The Astronomical Journal (American Astronomical Society) 122 (6): 3466–3471. Bibcode: 2001AJ....122.3466M. doi:10.1086/323920. ISSN 0004-6256.

- ^ Malkov, O.Yu.; Tamazian, V.S.; Docobo, J.A.; Chulkov, D.A. (2012), Orbits of visual binaries and dynamical masses, doi:10.26093/CDS/VIZIER.35460069

- ^ Samus’, N. N. et al. (2017). “General catalogue of variable stars: Version GCVS 5.1”. Astronomy Reports 61 (1): 80-88. Bibcode: 2017ARep...61...80S. doi:10.1134/S1063772917010085. ISSN 1063-7729.

- ^ "mu. Gem". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2024年11月3日閲覧。

- ^ Samus’, N. N. et al. (2017). “General catalogue of variable stars: Version GCVS 5.1”. Astronomy Reports 61 (1): 80-88. Bibcode: 2017ARep...61...80S. doi:10.1134/S1063772917010085. ISSN 1063-7729.

- ^ Otero, Sebastian Alberto (2020年5月24日). “VSX : Detail for mu. Gem”. aavso. 2024年11月3日閲覧。

- ^ "ksi_Gem". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2024年11月3日閲覧。

- ^ "omi Gem". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2024年11月3日閲覧。

- ^ a b Faherty, Jacqueline; Walter, Frederick M.; Anderson, Jay (2007-03-20). “The trigonometric parallax of the neutron star Geminga”. Astrophysics and Space Science (Springer Science and Business Media LLC) 308 (1-4): 225–230. Bibcode: 2007Ap&SS.308..225F. doi:10.1007/s10509-007-9368-0. ISSN 0004-640X.

- ^ "NAME Geminga". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2024年11月4日閲覧。

- ^ Bignami, G. F. et al. (1983). “An identification for 'Geminga' (2CG 195+04) 1E 0630+178 - A unique object in the error box of the high-energy gamma-ray source”. The Astrophysical Journal (American Astronomical Society) 272: L9. Bibcode: 1983ApJ...272L...9B. doi:10.1086/184107. ISSN 0004-637X.

- ^ Annual Report WGSN 2021 (PDF) (Report). IAU Working Group on Star Names (WGSN). 2024年10月20日閲覧。

- ^ "U Gem". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2024年10月22日閲覧。

- ^ a b c 岡崎彰 1994, pp. 145–149.

- ^ Samus’, N. N. et al. (2017). “General catalogue of variable stars: Version GCVS 5.1”. Astronomy Reports 61 (1): 80-88. Bibcode: 2017ARep...61...80S. doi:10.1134/S1063772917010085. ISSN 1063-7729.

- ^ Durlevich, Olga. “GCVS Introduction”. sai.msu.su. 2025年1月8日閲覧。

- ^ Ridpath, Ian (26 April 2018). "U Geminoid". A Dictionary of Astronomy (3rd ed.). Oxford University Press. 2024年11月4日閲覧。

- ^ a b Frommert, Hartmut (2006年8月22日). “The Caldwell Catalog”. SEDS Messier Database. 2024年10月14日閲覧。

- ^ "M 35". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2024年10月20日閲覧。

- ^ "NGC 2158". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2024年12月15日閲覧。

- ^ "NGC 2392". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2024年10月20日閲覧。

- ^ Mobberley, Martin (2009-10-03). The Caldwell Objects and How to Observe Them. New York: Springer Science & Business Media. pp. 90–91. ISBN 978-1-4419-0326-6

- ^ “NASA to Reexamine Nicknames for Cosmic Objects”. NASA (2020年8月5日). 2024年11月3日閲覧。

- ^ a b “ふたご座流星群”. 国立天文台. 2024年10月20日閲覧。

- ^ “深宇宙探査技術実証機「DESTINY⁺」”. 千葉工業大学 惑星探査研究センター(PERC). 2024年10月20日閲覧。

参考文献

- 原恵『星座の神話 - 星座史と星名の意味』(新装改訂版第4刷)恒星社厚生閣、2007年2月28日。 ISBN 978-4-7699-0825-8。

- 伊世同 (1981-04) (中国語). 中西对照恒星图表 : 1950.0. 北京: 科学出版社. NCID BA77343284

- 文部省 編『学術用語集:天文学編(増訂版)』(第1刷)日本学術振興会、1994年11月15日。 ISBN 4-8181-9404-2。

- 岡崎彰『奇妙な42の星たち』誠文堂新光社、1994年4月1日。 ISBN 4-416-29420-4。

ふたご座

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 21:40 UTC 版)

「星・星座に関する方言」の記事における「ふたご座」の解説

カストル - ポルックス(名前を共有するもの) フタツボシ(静岡・三重・広島・愛媛・香川・岡山)、大きい二ボシ(静岡)、ゾウニボシ(瀬戸内)、モチクイボシ(香川)、カドグイ・モンバシラ・モンボシ(静岡)、松杭マツグイ(宮城) 蟹の目ガニノメ・カニノメ(愛媛・静岡・三重・高知・兵庫・香川・佐渡)、カニマナク(茨城)、カニマナコ(熊本)、カレーンホシ・カレーンメ(カレーはカレイ魚。壱岐)、カドヤ・オーコボシ(岡山の真鍋島。さそり座のλ星とυ星かもしれない)、カドヤノホシ・カニノメ・カタエサン・カタヤサン・カザヤ(カタエはエイ魚。兵庫)、イヌノメ(広島)、リョウガン(香川)、リョウガンボシ(愛媛)、メガネボシ(愛媛・兵庫)、メダマボシ(兵庫)、ニラミボシ・トシトリボシ(広島)、フタツボシ・夫婦星フウフボシ・越前星・投げ星(京都天橋立) ポルックス・カストル(それぞれ別名のもの) 金星(:ポルックス)銀星(:カストル) 『日本の星』157~164・245頁、『星座手帖』215頁

※この「ふたご座」の解説は、「星・星座に関する方言」の解説の一部です。

「ふたご座」を含む「星・星座に関する方言」の記事については、「星・星座に関する方言」の概要を参照ください。

ふたご座

「ふたご座」の例文・使い方・用例・文例

固有名詞の分類

- ふたご座のページへのリンク