りょうけん座

名称:りょうけん座(猟犬座)

学名:Canis Venatici

小分類:北半球

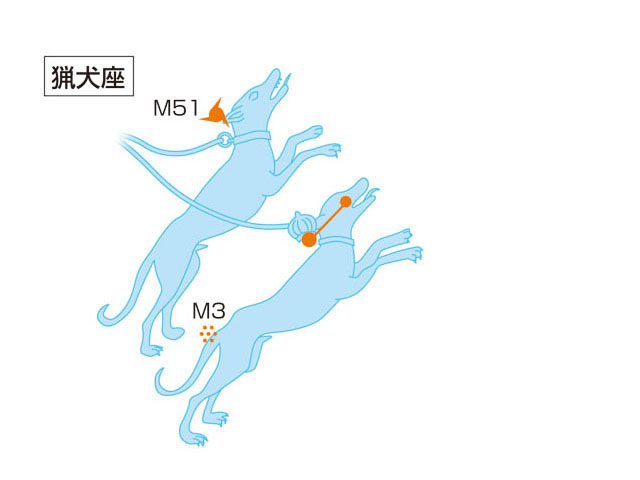

構成する主な星雲、星団、恒星:M51(子持ち銀河=渦巻き星雲)/NGC5195(渦巻き星雲)/M63(ひまわり銀河=渦巻き星雲)/M3(球状星団)/M94(渦巻き星雲)/M106(渦巻き星雲)/コル・カロリ(アルファ星)

神話の主な登場人物:アステリオン/カラ/アルカディア王/カリスト/ゼウス/アルカス

日本で観測できる時期:2月〜9月の約8ヵ月間

見ごろの季節:春(20時正中は6月上旬)

うしかい座の西にある、エの字の形をした星座で、うしかいの連れる2匹の猟犬になぞらえて作られました。アルファ星のコル・カロリも3等星ですので、全体に暗く見つけにくい星座ですが、望遠鏡を向けてみると、小さな星雲(NGC5195)を連れた渦巻き星雲「子持ち星雲」や、ひまわりの形をした「ひまわり銀河」などが見られる面白い一角でもあります。

1.見つけ方のポイント

北斗七星の柄の端から、南の方向(北極星とは反対側)を見ていくと見つかります。カタカナの「エ」の字に見える3等星と4等星の集まりですが、全体に暗いので明るい都会では見つけにくいでしょう。また、うしかい座の腕にあたる部分の西を見ても見つけることができます。

2.神話の内容について

うしかい座の連れる2匹の番犬になぞらえて、17世紀のポーランドの学者、ヨハンネス・ヘヴェリウスによって命名されました。北側の犬をアステリオン、南側の犬をカラといいます。うしかい座は一説には、「熊の番人」とも呼ばれ、アルカディア王の娘カリストと大神ゼウスの間に生まれた、アルカスの姿だとも言われています。りょうけん座がおおぐま座を追うような姿なのはそのせいかもしれません。別の説ではアルカスは、こぐま座に変えられて空に昇ったと言われています。また、りょうけん座の3等星コル・カロリの名は、17世紀のイギリス王チャールズ2世の即位を記念して名づけられたもので、「チャールズの心戴という意味があります。

3.同じ時期に見える星座について

りょうけん座の北にはおおぐま座、南にはかみのけ座があります。また、東にはうしかい座やかんむり座などがあり、南にはしし座、おとめ座など春の代表的な星座を見ることができます。

4.主要都市での観測について

日本全国で安定して観測することができます。ただし、都市部など人工光の明るい場所では見えにくいと思われます。

※参考文献:「星座クラブ」沼澤茂美著(誠文堂新光社)、「星のポケットブック」(誠文堂新光社)、「星座天体観測図鑑」藤井旭著(成美堂出版)、「星座・夜空の四季」小学館の学習百科図鑑、「星座博物館・春」、「同・夏」、「同・秋」、「同・冬」、「同・星座旅行」瀬川昌男著(ぎょうせい)、「星空ガイド」沼澤茂美、脇屋奈々代著(ナツメ社)

りょうけん座

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/09/06 01:09 UTC 版)

| Canes Venatici | |

|---|---|

|

|

| 属格形 | Canum Venaticorum |

| 略符 | CVn |

| 発音 | 英語発音: [ˈkeɪniːz vɨˈnætɨsaɪ] Cánes Venátici, 属格:/ˈkeɪnəm vɨˌnætɨˈkɒrəm/ |

| 象徴 | 2匹の猟犬 |

| 概略位置:赤経 | 13 |

| 概略位置:赤緯 | +40 |

| 正中 | 5月20日21時 |

| 広さ | 465平方度[1] (38位) |

| バイエル符号/ フラムスティード番号 を持つ恒星数 |

21 |

| 3.0等より明るい恒星数 | 1 |

| 最輝星 | α CVn(2.795等) |

| メシエ天体数 | 5 |

| 確定流星群 | Canes Venaticids |

| 隣接する星座 | おおぐま座 うしかい座 かみのけ座 |

りょうけん座[2](りょうけんざ、猟犬座、Canes Venatici[2])は現代の88星座の1つ。17世紀後半にヨハネス・ヘヴェリウスが考案した、比較的歴史の新しい星座である。

主な天体

恒星

以下の4個の恒星には国際天文学連合 (IAU) によって固有名が認証されている[3]。

- α星:りょうけん座で最も明るい恒星。有名な実視連星。主星であるα2星は回転変光星の一種である「りょうけん座α2型変光星」のプロトタイプとされており[4][5]、「コル・カロリ[2] (Cor Caroli[3])」という固有名が付けられている。

- β星:見かけの明るさ4.25等のG型主系列星[6]。太陽に特徴が似た恒星「ソーラーアナログ」の1つとされる。Aa星には「カラ[2](Chara[3])」という固有名が付けられている。

- Y星:炭素星に分類される赤色巨星でSRB型の半規則型変光星[7]。その赤い色の美しさに感激したアンジェロ・セッキによって名付けられた、ラテン語で「壮麗なもの」という意味の「ラスペルバ[8](La Superba[3])」という固有名を持つ。「γ(ガンマ)」と見間違えやすいが、ラテン文字の「Y(ワイ)」であることに注意。なお、りょうけん座にはγ星は存在しない。

- HAT-P-36:IAUの100周年記念行事「IAU100 NameExoworlds」でアイルランドに命名権が与えられ、主星はTuiren、太陽系外惑星はBranと命名された[9]。

その他、以下の恒星が知られている。

星団・星雲・銀河

- M3:球状星団

- M51:渦巻銀河。渦巻状であることが初めて確認された銀河。伴銀河NGC 5195を従えた姿から「子持ち銀河[10]」の通称で知られる。

- M63:渦巻銀河。「ひまわり銀河[11][12][13]」の通称で知られる。

- M94:渦巻銀河

- M106:渦巻銀河。中心部に太陽の3600万倍もの質量を持つ超大質量ブラックホールと思われる天体の存在が確認されている。

その他

- GRB 090429B - 2022年現在、最も遠くで発生したとされるガンマ線バースト。

由来と歴史

1687年、ヨハネス・ヘヴェリウスの遺稿となった著書『Prodromus Astronomiae』の中で、うしかい座に引き連れられて大熊を追う2匹の猟犬の星座「Canes Venatici」として描かれた[14]。ヘヴェリウスは星図と星表の中で、北側の犬にギリシャ語で「小さな星」を意味する「アステリオン (Asterion)」と、南側の犬にギリシャ語で「楽しみ」を意味する「カラ (Chara)」とそれぞれ名付けている[2][14]。

ヘヴェリウス以前にも「うしかい座に引き連れられた2匹の猟犬」というモチーフが星図に描かれた例が存在した。まず、ドイツの人文主義者ペトルス・アピアヌスが1533年に描いた星図にうしかい座に連れられた猟犬の絵が描かれていた[2][14]。しかしこれは、現在のりょうけん座と位置や向いている方角が異なり、また特定の星と結び付けられたものではないため、りょうけん座の起源とは見做されていない[14]。一方で、1602年にオランダの地図製作者ウィレム・ブラウが製作した天球儀には、ヘヴェリウスに比べると半分程度の領域でしかないものの、うしかい座が従えた2匹の犬がおおぐま座を追う姿が描かれている[14]。この領域の2つの明るい星を2匹の犬に見立てたのはこれが初めての試みであることから、星座の近代史に詳しいイアン・リドパスは「りょうけん座の発案にブラウの功績があったことは否めない」としている[14]。

1922年5月にローマで開催された国際天文学連合 (IAU) の設立総会にて現行の88星座の1つに選定され、星座名は Canes Venatici 、略称は CVn と定められた[15]。

新しい星座のため、神話はない。

中国

中国の天文では、りょうけん座の星々は北天を3つの区画に分ける「三垣」の1つ「太微垣」の中にある「常陳」と呼ばれる星官を成していた。常陳は、α・10・9・β・6・2の6つの星とおおぐま座67番星で形作られていた。一部の暗い星は三垣の紫微垣にある「三公」と「相」という星官を形作っていた。三公は24番星と21番星の2つと不明の星の3つの星で形作られた。相は5番星単独による星官であった。

呼称と方言

1879年(明治12年)、木村一歩や内田正雄らによってノーマン・ロッキャーの著書『Elements of Astronomy』を訳した『洛氏天文学』が刊行された際は、訳語が充てられずラテン語の「カネスベナチシ」と英語の「ハンチングドッグ」という読みだけが示された[16]。その後、1908年(明治41年)に創刊された日本天文学会の会誌『天文月報』の第1号では「猟犬」という訳語が充てられた星図が掲載されている[17]。1925年(大正14年)に創刊された『理科年表』では「猟犬(かりいぬ)」と読み仮名が振られており[18]、以降この呼び名が使われた。1944年(昭和19年)、天文学用語の整理統一を目的として学術研究会議の天文学術語委員会より刊行された『天文術語集』でも「かりいぬ」という読みが採用されていた[19]。

戦後の1952年(昭和27年)7月、日本天文学会は「星座名はひらがなまたはカタカナで表記する」[20]として、新たに刊行した『天文述語集』の中で多くの星座の表記を変更した。この際、Canes Venaticiの訳名も「りょうけん」[21]と改められ、以降この呼び名が継続して用いられている。

出典

- ^ “星座名・星座略符一覧(面積順)”. 国立天文台(NAOJ). 2023年1月1日閲覧。

- ^ a b c d e f 原恵『星座の神話 - 星座の歴史と星名の意味』(新装改訂版4刷)恒星社厚生閣、2007年2月28日、116-117頁。ISBN 978-4-7699-0825-8。

- ^ a b c d “IAU Catalog of Star Names (IAU-CSN)”. 国際天文学連合 (2022年4月4日). 2022年11月23日閲覧。

- ^ “alf02 CVn”. SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2022年11月23日閲覧.

- ^ a b Durlevich, Olga. “GCVS Introduction”. Sternberg Astronomical Institute. 2022年11月13日閲覧。

- ^ “bet CVn”. SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2022年11月23日閲覧.

- ^ “Y CVn”. SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2022年11月23日閲覧.

- ^ “Approved names” (英語). Name Exoworlds. 国際天文学連合 (2019年12月17日). 2022年11月23日閲覧。

- ^ “メシエ天体ガイド:M51”. AstroArts. 2022年11月24日閲覧。

- ^ Jaggard, Victoria (2010年9月10日). “渦巻銀河合体の痕跡:M63”. ナショナルジオグラフィック. 2022年11月24日閲覧。

- ^ 中西昭雄『メシエ天体ビジュアルガイド』誠文堂新光社、2014年10月28日、134頁。 ISBN 978-4-416-11462-9。

- ^ “メシエ天体ガイド:M63”. AstroArts. 2022年11月24日閲覧。

- ^ a b c d e f Ridpath, Ian. “Star Tales - Canes Venatici”. 2022年11月23日閲覧。

- ^ Ridpath, Ian. “The IAU list of the 88 constellations and their abbreviations”. Star Tales. 2019年11月4日閲覧。

- ^ ジェー、ノルマン、ロックヤー 著、木村一歩、内田正雄 編『洛氏天文学 上冊』文部省、1879年3月、57頁。

- ^ 「星座名」『天文月報』第1巻第1号、1908年4月、12頁、 ISSN 0374-2466。

- ^ 東京天文台 編『理科年表 第1冊』丸善、1925年、61-64頁。

- ^ 学術研究会議 編「星座名」『天文術語集』1944年1月。doi:10.11501/1124236。

- ^ 『文部省学術用語集天文学編(増訂版)』(第1刷)日本学術振興会、1994年11月15日、316頁。 ISBN 4-8181-9404-2。

- ^ 「星座名」『天文月報』第45巻第10号、1952年10月、13頁、 ISSN 0374-2466。

りょうけん座

「りょうけん座」の例文・使い方・用例・文例

- りょうけん座という星座

固有名詞の分類

- りょうけん座のページへのリンク