りょう‐かい〔リヤウ‐〕【両界】

りょう‐かい〔レウ‐|リヤウ‐〕【了解/×諒解】

読み方:りょうかい

[名](スル)

1 物事の内容や事情を理解して承認すること。了承。「—が成り立つ」「来信の内容を—する」

2 《(ドイツ)Verstehen》ディルタイ哲学で、文化的、歴史的なものを生の表現とみなし、その生を追体験によって把握すること。理解。

[用法] 了解・理解——「彼は友の言う意味をすぐに了解(理解)した」「その辺の事情は了解(理解)している」など、意味がわかる、のみ込むの意では、相通じて用いられる。◇「了解」には、相手の考えや事情をわかった上で、それを認める意がある。「暗黙の了解を得る」「お申し越しの件を了解しました」◇「理解」は、意味や意図を正しくわかる意が中心となる。「文章を理解する」「何を言っているのか理解できない」◇「了解できない」は、意味はわかるが承認できないの意になり、「理解できない」は単に意味がわからないの意になる。◇類似の語「了承」は「了解」とほぼ同じに使うが、「了解」よりも承認する意が強い。「上司の了承を得る」「双方とも大筋で了承した」

りょう‐かい〔リヤウ‐〕【梁楷】

読み方:りょうかい

中国、南宋の画家。東平(山東省)の人。号、梁風子。嘉泰年間(1201〜1204)画院の待詔となる。精妙な山水画・道釈画のほかに減筆体の人物画にもすぐれ、日本の室町時代の水墨画に大きな影響を与えた。生没年未詳。

りょう‐かい〔リヤウクワイ〕【領会】

りょう‐かい〔リヤウ‐〕【領海】

りょう‐かい〔リヤウ‐〕【領解】

【領海】(りょうかい)

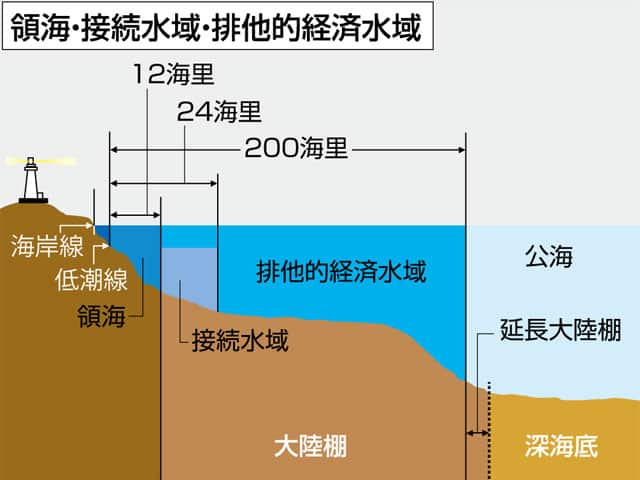

海上において、至近の国が持つ国家主権が及ぶ領域。

国際連合海洋法条約に基づき、領土沿岸部に設定された基線から12海里以内を領海とする。

複数の国家の領海が重なるような事例においては、両国の中間に境界線を敷くのが通例。

かつては「海岸から砲撃が可能な距離」という曖昧な定義が為されていた。

この解釈について各国間で意見が食い違ったため、各地で領土紛争の火種ともなった。

現代では国際連合の規定により「『原則として』基線から12海里以内」と定められている。

無害通航権

領海の扱いは基本的に領土に準ずるが、国際合意に基づき、一つの例外が設けられている。

合法的に活動する全ての船舶は、国籍が何れであれ、全ての国の領海を通航する権利を保障されている。

よって、国家は領海内の船舶に対して正当な理由なく攻撃や拿捕を行う事ができない。

これを「無害通航権」という。

ただし、領海に侵入した船舶に対して退去を求める権利はある。

退去勧告が無視されれば、その船舶は合法な活動をしていない事になり、正当な理由により攻撃できる。

同様の根拠で、司法警察の捜査や、戦争状態にある敵国の船に対する干渉は正当である。

また、武装船舶が事前の外交的合意なく侵入した場合は「国防上の正当な理由」により無警告で攻撃できる。

領海

【英】: territorial sea

| 領海とは、海岸に沿って一定の幅を持つ帯状の海域であって、沿岸国の領域の一部を構成するものをいう。 海岸において領海の範囲を測定するための起算点となる線を領海の基線といい、基線から海に向かって領海の外側の限界までの距離を領海の幅という。なお、基線の陸地側の水域を内水と呼び、領海とは法的地位を異にしている。これまで国家が主張できる領海の幅の最大限について、国際的な合意がなかった。これは、領海であれば沿岸国の支配下に置かれるが、公海ならばすべての国の自由な使用に開放されるため、その幅の決定を巡って国家間の利害が対立したためであった。国連海洋法条約は、史上初めて領海の幅の最大限を 12 海里と定めることに成功した。領海は国家領域の一部であるが、すべての国の船舶が領海において無害通航権を享受する。ゆえに、外国船舶は、沿岸国の平和、秩序または安全を害しないかぎり、沿岸国の許可を受けることなしにその領海を通航することができる。また、公海または排他的経済水域の一部分と公海または排他的経済水域の他の部分との間における国際航行に使用されている海峡の場合には、領海であっても、すべての国の船舶と航空機が通過通航権を享受するので、継続的かつ迅速な通過の目的で航行と上空飛行の自由を行使することができる。 |

了戒

| 姓 | 読み方 |

|---|---|

| 了戒 | りょうかい |

りょうかいと同じ種類の言葉

- りょうかいのページへのリンク