排他的経済水域

排他的経済水域とは、海洋法における概念である。沿岸国が特定の海域に対して、水産資源の探査や開発などの独占的な権利を有する範囲を指す。この範囲は、沿岸から200海里までを基本とし、その海域内の生物資源や非生物資源の利用権が認められている。また、海底資源の探査や開発についても、沿岸国が主導権を持つ。 排他的経済水域は、国際法上のルールであり、各国の海洋資源の利用や海洋環境の保全に大きな影響を与えている。例えば、漁業資源の管理や海洋汚染の防止、海洋生物の保護など、海洋に関する様々な課題に対して、排他的経済水域という枠組みが用いられることがある。

排他的経済水域

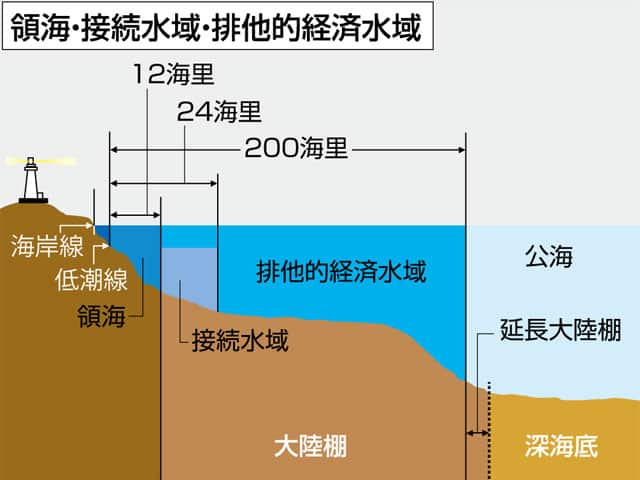

「排他的経済水域」とは、国連海洋法条約に基づき天然資源の探査や経済活動・海洋の科学的調査・海洋環境の保全などについて領海基線から200海里以内で設定できる水域のことを意味する表現。

日本の排他的経済水域

日本の排他的経済水域は、約447万平方キロメートルとなっており、国土面積の38万平方キロメートルの約12倍に相当し、この排他的経済水域の広さは世界で第6位である。排他的経済水域と領海の違い

領海とは領土の沿岸から12海里までの海域を指し、その国が治めることができる領域における海の部分に相当する。 領海内は国の範囲となるため、政治や経済・軍事などあらゆる点で、他国に支配されない主権を持つが、他国の船舶も平和や安全を害さない限り通航することが可能となっている。 一方で、排他的経済水域とは、海岸線から200海里以内の水域のうち領海を除いた部分に相当する。 排他的経済水域自体は、領域の外側に位置するが、天然資源の開発や人工島などの構築物の設置および利用、また海洋の調査や環境保護などの権利が認められている。排他的経済水域に他国が侵入した場合

排他的経済水域に他国の船舶が侵入した場合、安全に沖合を通過することは問題はない。これは「領海」であっても同様である。 しかしながら、排他的経済水域は自国が経済活動を行う主権を持つため、外国船が排他的経済水域のなかで漁業を営んだり、資源の探査活動・海洋の科学的調査などを行ったりする場合は、沿岸国の許可が必要な場合がある。排他的経済水域にミサイルが着弾した場合国際法上問題か?

沿岸国は領海内では「主権」を持つ一方で、排他的経済水域では国連海洋法条約上「主権的権利」のみを有することになっている。 このため、排他的経済水域では「主権」を行使することはできす、また、国連海洋法条約上の「主権的権利」の定義も必ずしも明確ではない。 しかしながら、排他的経済水域で沿岸国は経済的主権を持つため、この経済活動が脅かされるような場合は国際法上問題となりうる可能性がある。 また、国連海洋法条約上では、排他的経済水域内で軍事演習などを実施する際には「沿岸国の権利及び義務に妥当な考慮を払う」ことが求められているため、この観点から問題となることもあり得る。 あるいは、他国が何かしらの要求を行いつつその要求を受け入れさせることを目的としてミサイルを発射するような場合は、国連憲章にて規定されている「武力による威嚇」に該当し、この場合も国際法上問題となる可能性がありうる。はいたてき‐けいざいすいいき〔‐ケイザイスイヰキ〕【排他的経済水域】

排他的経済水域

沿岸国の領海基線から200海里(約370km)までの海域(領海部分を除く)であって、この海域における生物資源、海底資源の採取や管理等に関して、当該沿岸国の主権的権利が及ぶとされる海域。排他的経済水域

【排他的経済水域】(はいたてきけいざいすいいき)

ある国家が漁業、採掘その他の産業に関する権利を独占でき、また資源や海洋汚染に関して管理責任を要求される海域。

原則として、領土の境界線から200海里(約370km)までがその国の排他的経済水域となる。

領土から400海里(約740km)以内に他国の領土が存在する場合は、両者の中間点から内側をその国の、外側を相手国の排他的経済水域とする。

漁業および海底資源の採掘による経済効果は国家経済にとって無視できないものがあり、また国家の外交的権威にも関わってくるため、海洋国家においては単なる領土以上に重要な意味を持ってくる。

護岸工事を行わなければ水没するほど小さな離れ小島など、それ自体では領土として全く意味をなさない土地でさえ、その周辺海域を排他的経済水域とする事で大きな利益を確保でき、もし水没したり他国に奪われれば国内の漁業などに深刻なダメージを与える事となる。

このため、近年では領土として扱いの曖昧だった島々について、歴史的経緯から複数の国家が領有権を主張し紛争に至るケースが増えてきている。

関連:第一列島線 フォークランド紛争

排他的経済水域

【英】: exclusive economic zone

略語: EEZ

| 排他的経済水域は、領海の外側に領海の基線から測って 200 海里までの距離内に設定される水域である。 沿岸国は、排他的経済水域において、(1) 上部水域、海底およびその下の生物・非生物資源の探査、開発、保存および管理のための主権的権利、並びにこの水域の経済的な探査と開発のための他の活動に関する主権的権利、(2) 人工島、設備および構築物の設置と利用、海洋の科学的調査並びに海洋環境の保護と保全について条約で定める管轄権、(3) 条約に定める他の権利、を行使する。他方、すべての国は、航行と上空飛行の自由、海底電線・パイプライン敷設の自由、並びにこれらの自由に関連する他の国際的に適法な海洋使用の自由を享受し、また、排他的経済水域の制度と抵触しないかぎり、公海に関する国際法の規則もこの水域に適用される。沿岸国は、この水域における生物資源の保存と最適利用を促進する。そのため、沿岸国は、この水域の生物資源の漁獲可能量を決定し、自国がこれに達する漁獲能力を有しない場合には、余剰分について他国に漁獲を認めなければならない。漁獲を行う他国民は、沿岸国が定める保存措置その他の条件を遵守しなければならない。沿岸国は、この水域の資源にかかわる法令の遵守を確保するために必要な措置をとることができる。なお、この水域の海底資源に関する沿岸国の権利は、大陸棚に関連して規定されている。 |

排他的経済水域

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/07 18:33 UTC 版)

排他的経済水域(はいたてきけいざいすいいき、英語: exclusive economic zone)、別名200海里水域とは海洋法に関する国際連合条約に基づいて設定される、天然資源及び自然エネルギーに関する「主権的権利」、並びに人工島・施設の設置、環境保護・保全、海洋科学調査に関する「管轄権」が及ぶ水域のこと。

沿岸国にその領土から最大200海里までの範囲において経済的な権利を与えるものである。

主権的権利

国連海洋法条約では、沿岸国は自国の基線から200海里の範囲内に、排他的経済水域を設定できる。

設定水域の海上・海中・海底、及び海底下に存在する水産・鉱物資源並びに、海水・海流・海風から得られる自然エネルギーに対して、探査・開発・保全及び管理を行う排他的な権利を有することが明記されている。

排他的経済水域に存在する鉱物資源は埋蔵している段階では、沿岸国には所有権は存在せず、採掘して陸上・海上施設・船舶に引き上げられた段階で、その権利が発生する。また水産物も、水揚げされて初めて所有権が発生する。自然エネルギーに対しても、例えば電力に変換されて、初めて物権が発生する。

批准沿岸国は、天然資源及び自然エネルギーに対する、下記の行為に関してのみ法律を制定し、罰則規定を設けることができる。排他性を有しているが、主権には及ばないために、「主権的権利」と呼んで「主権」とは一線を画している。

管轄権

排他的経済水域において、人工島・施設の建設、海域の環境保護・保全の観点から環境を破壊する虞のある行為、海洋の科学的調査の実施に対して沿岸国は排他的な「許認可権」を有しており、沿岸国への事前の申請を必要としている。沿岸国は申請内容と異なる行為をして違反が明らかになった場合は速やかに中止をさせることができる。

海洋の科学調査に関しては、何をもって科学的調査とするのか、その定義について各国の主張に隔たりがあり一致をみていない。

排他的経済水域

歴史的には、海洋天然資源の持続的な利用が妨げられないよう、資源管理の徹底のために考案された水域が始まりである。現在の「海洋法に関する国際連合条約」で規定されている排他的経済水域は、下は海底下から上は上空まで適用される水域であるが、歴史上それは海中から上の「漁業水域」と海底面・海底下の「大陸棚」の2つの別個に組み立てられた概念からなっていた。

漁業水域

「漁業水域」については海中の生物資源の「回遊性」と領海境界における生物資源の移動の「連続性」を根拠としている。魚などにとって領海境界は移動を妨げるものではなく自由に移動を行えるため、領海内の生物資源は隣接する領海外の生物資源の増減に大きな影響を受ける。ゆえに自国領海に隣接する領海外で行われる漁業について、沿岸国が管理を行う権利を有する正当性を訴えた。

歴史上最初の領海外の公海上の漁業管理の試みは、アメリカ合衆国トルーマン大統領により1945年に宣言された「公海の水域における沿岸漁業に関するアメリカ合衆国の政策」を端緒とする。この宣言には漁業水域の具体的水域範囲は設定されてはいないが、当時は領海幅についても国際的に合意されているとは言えない状態であった。当時、漁業技術の革新により母船式各種漁業が盛んとなりつつあり、自国領海近傍で行われる外国遠洋漁業者に対する牽制を含めての宣言布告であった。

国家間の同意に基づいた条約は、1958年に採択、1966年に発効した「漁業及び公海の生物資源の保存に関する条約」が最初である。領海外の1漁場で2か国以上の国が漁業を行う場合、それらの国の合意によって漁場の管理を行うことが決められた。また一国が領海外に領海と隣接して漁業管理を行うことができる水域を設けることができることが定められた。ただしこの条約において漁業水域の外側境界線の範囲の具体的数値については何も定められなかった。この曖昧な漁業水域の定めは禍根を残し、その後各国が暫定的に独自に漁業水域を宣言し、一方的な管轄権の行使、即ち一方的に他国漁船に対し漁業取締を行う状況が頻発した。日本は漁業水域の外側境界線まで領海基線から200海里とする「漁業水域に関する暫定措置法」を1977年(昭和52年)に施行し、独自の「漁業水域」を設定し国内外に宣言した。

大陸棚

「大陸棚」については、岩石、土砂、火山灰などの陸地由来の堆積物により大陸棚や海底斜面が形成されることが考慮された。陸地周囲に地質学的な長期間をかけて形成された石油などの鉱物資源や、堆積物由来の無機物・有機物を材料とし生物学的に何世代にも渡り徐々に移動する海底に生息する生物資源を想定し、陸及びその周囲の海との「延長性」を根拠とした。陸地から堆積物がなければ石油や海底に生息する蟹などはできなかったとする論拠である。また当時の技術では石油・天然ガスなどの海底鉱物資源を開発して海底パイプラインにより沿岸に輸送する以外に石油・天然ガスを生産する方法がなく、沿岸国の協力は海底資源を開発するうえで必須条件と考えられていた。大陸棚資源開発における沿岸国の重要性を根拠とし、沿岸国が大陸棚資源開発の管轄権を有するとされた。

歴史上の領海外の公海下の海底資源の管理の試みは、アメリカ合衆国トルーマン大統領により1945年に宣言された「大陸棚の地下及び海底の天然資源に関する合衆国の政策」を端緒とする。この宣言には大陸棚の地形学的定義、範囲、水深何メートル以浅とするかの定めはない。

国家間の同意に基づいた初めての条約は、1958年に採択、1964年に発効した「大陸棚に関する条約」である。領海外の隣接する200m以浅を条約大陸棚とし、200m以深でも資源が開発可能ならば拡張を可能とする「開発可能性」も付与された。これは当時の技術の石油・ガス開発が可能な水深の限度は200m程度と考えられていたことと、それ以上の水深の海底開発の可能性も見据え文章化したものである。もう一つ重要なことは、海を隔てて隣接し大陸棚を共有する国同士及び領海線を共有する国同士は、双方の合意なしに一方的に大陸棚境界を設定できないことと、また定められる大陸棚境界線は中間等距離線を原則とすることを明記した点にある。

排他的経済水域

一方的宣言と取締りに終始していた「漁業水域」については1982年採択、1994年発効の「海洋法に関する国際連合条約」をもって、これまでの「大陸棚」の概念と統合し、新たに「排他的経済水域」という語となって明文化された。このとき水域、海底域の範囲についても原則領海基線から200海里を範囲とすると定められた。旧条約「大陸棚に関する条約」で定められていた水深200m以浅及び「開発可能性」の規定は消滅した。また地形的に大陸棚と認められる条件を定め、200海里水域の外でその大陸棚の条件を満たす海底の内、最大で領海基線から350海里以内あるいは水深2500m等深線から100海里以内を大陸棚境界とすることを定めた。

「海洋法に関する国際連合条約」では、沿岸国が有する「排他的経済水域」における「主権的権利」「管轄権」が規定されただけでなく、非沿岸国の「排他的経済水域」において保護される諸権利についても規定されている。それらは以下となる。

- 航行

- 上空飛行

- 海底電線・海底パイプラインの敷設

排他的経済水域の起点となる島の条件

「海洋法に関する国際連合条約」において排他的経済水域をの起点となる領海基線を設けることができる島についての必要条件の定めは第121条にある。

第1項

第1項では「島とは、自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、高潮時においても水面上にあるものをいう。」と定め、本条約上の「島」についての規定がされている。即ち潮汐により海底に没する陸地は本条約上の「島」ではないと条文を解釈することができる。

第2項

第2項では「第3項に定める場合を除くほか、島の領海、接続水域、排他的経済水域及び大陸棚は、他の領土に適用されるこの条約の規定に従って決定される。」と定め、第1項で定義された本条約上の「島」は領海、接続水域、排他的経済水域及び大陸棚の起点を定めるうえで遜色なく「領土」としての扱いを受けると条文から解釈できる。ただし次の第3項で定義される「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩」は、排他的経済水域及び大陸棚の起点を定めるうえで「領土」として扱われないことを前提として定めているものと解釈できる。

第3項

第3項では「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域又は大陸棚を有しない。」と定められている。この項では領海や接続水域については触れておらず、ゆえに「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩」であっても、領海、接続域についてはその起点を定めるうえで「領土」として扱うこと事ができると条文上から解釈が可能である。また「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできる岩」は領海、接続水域、排他的経済水域及び大陸棚の起点を定めるうえで「領土」としての扱いを受けることができると論理学上の解釈が可能である。

論理的解釈

第121条の条約上の「島」と条約上の「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩」という2つの概念の関係については、

- 「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩」は「島」の一部であるとする説

- 「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩」と「島」は排反の関係にあるとする説

の2説がある。

排他的経済水域境界画定を巡る主張の相異

400海里よりも少ない距離で、海を隔てて隣接する2国が領海基線から排他的経済水域の限界距離200海里の位置に線を引くと、重複する水域が出現する。このような場合、重複水域のうち境界を何処に引き直すか、双方の合意なしに一方的に設定することはできない。「海洋法に関する国際連合条約」では重複海域の線引きの手順については規定が無く、それぞれの国は水域の経済的利益の最大化を図ろうとするため、境界の画定は困難を極める。

例えば東シナ海においては、中華人民共和国は「大陸棚自然延長論」に基づいて自国の沿岸から伸びる大陸棚の突端は沖縄トラフの西斜面の最下部でありEEZの境界も大陸棚境界と同じ位置にあるとする「東シナ海大陸棚沖縄トラフ限界説」を主張している。一方、日本は沖縄トラフ(海底の溝)のような海底地形に法的な意味はなく東シナ海大陸棚の東端は南西諸島東側の琉球海溝に向けて落ち込む斜面上にあるとする「東シナ海大陸棚琉球海溝限界説」を主張している。さらにこの「東シナ海大陸棚琉球海溝限界説」をとるならば日本と中国は大陸棚を分有していることとなり、この場合「衡平な解決」の原則に基づけば、それぞれの国の領海基線から等距離中間線を大陸棚・EEZの境界とするのが妥当であると日本は主張をしている[1]。中国の主張する「東シナ海大陸棚沖縄トラフ限界説」をとると、等距離中間線などの両国の海底資源の平衡性がとれた状態から中国の方に大きく傾くこととなり、海底資源の「衡平な解決」の原則を大きく逸脱するものである。日本の主張する「等距離中間線論」は「衡平な解決」の原則からみても正当である。

なお、ミャンマーとバングラデシュ間の対立においては、国際海洋法裁判所は「大陸棚の(帰属の)境界は、中間線を基本とする」という判決を下している[2]。

中国は南シナ海上の島を起点とした他国とのEEZの重複水域の再線引きの根拠として「等距離中間線論」を主張しベトナム、フィリピンの主張と対立している。中国が「等距離中間線論」を主張しているのは争点の海域の海底地形に明瞭に判別できる大陸棚の限界線が存在しないためである。しかし、そもそもEEZの境界設定以前に、起点となる島々の力による一方的な占取に始まり、一方的な領有権の主張を根拠としているため、条約上有効なのか大いに疑問の余地がある。

また韓国と中国の間のEEZの重複海域の境界の再線引きについては、黄海中の重複水域下の大陸棚に地形上の明瞭に判る大陸棚の終端部が存在しない。そのため中国は中韓両国が大陸棚を分有していると考え「衡平な解決」を前提とした「等距離中間線論」を主張している。しかし現在EEZ重複水域上の排他的な境界線の画定にはいたらず、中韓は暫定措置としてEEZ重複水域に共同漁業管理水域を設定し生物資源の共同管理の実施をしている。

日本の排他的経済水域の未確定水域を巡る主張の相違

日本と周辺諸国の間の排他的経済水域の境界の画定を巡り、画定方法の根拠についての主張に相違がみられる。

- 台湾との主張の相違

- 中国との主張の相違

- 韓国との主張の相違

- 中韓両国との主張の相違

-

-

- 沖ノ鳥島

- 排他的経済水域を維持するために日本政府が島の周囲をコンクリートやブロックで固め浸食を防いでいる。中韓両国は沖ノ鳥島を国連海洋法条約第121条3項に規定される「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩」であり大陸棚・EEZの起点には成り得ないと主張している。2012年4月に国連の大陸棚限界委員会が沖ノ鳥島北方の四国海盆海域の大陸棚を認定したが、四国海盆海域の大陸棚延長は沖ノ鳥島以外の陸地を基点としても成立するものであるが、勧告の中に沖ノ鳥島が大陸棚延長の基点であるとした趣旨の明確な記述はなく、勧告が沖ノ鳥島が大陸棚延長の基点であることを認めているとは必ずしも断定できない[3]。加えて、大陸棚限界委員会はあくまでも科学的・技術的な観点から大陸棚の延長について勧告をする国際機関であって、法的な問題について判断する権限はない。このことは委員会自身が認めているところであり、仮に大陸棚限界委員会による勧告が沖ノ鳥島を大陸棚延長の基点であることを認める趣旨のものであったとしても、それは科学的・技術的な観点に関するものであり、国連海洋法条約上の「島」であるか「岩」であるかといった法的地位に関する問題については何ら影響を与えるものではない[3]。

-

- ロシアとの主張の相違

世界の排他的経済水域に係わる紛争

ハーグ仲裁裁判所判断

南シナ海のリーフ(礁)に関する判断

2016年7月12日にオランダ・ハーグの常設仲裁裁判所が南シナ海を巡る中国の主張や活動についてフィリピンが行った15の申し立て[7]に関して下した判断の中では、南シナ海の南沙諸島に存在するリーフ(礁)を例に取り上げ、それらすべての高潮時地物(high-tide features)は、法的には排他的経済水域または大陸棚を発生させない「岩」であるとした[8]。

国・地域別ランキング

|

この記事には独自研究が含まれているおそれがあります。

|

|

この記事には参考文献や外部リンクの一覧が含まれていますが、脚注によって参照されておらず、情報源が不明瞭です。

|

表は有人又は無人を問わず各主権国家の属領を含むが、南極大陸の領有権主張は含んでいない。EEZ+TIAは、排他的経済水域 (EEZ) に総内面積 (TIA) を加えたものである。[9]

| 国名 | EEZ km2 | 大陸棚 km2 | EEZ+TIA km2 |

|---|---|---|---|

フランス フランス |

11,691,000 | 389,422 | 12,080,422 |

アメリカ アメリカ |

11,351,000 | 2,193,526 | 21,814,306 |

オーストラリア オーストラリア |

8,505,348 | 2,194,008 | 16,197,464 |

ロシア ロシア |

7,566,673 | 3,817,843 | 24,664,915 |

イギリス イギリス |

6,805,586 | 722,891 | 7,048,486 |

インドネシア インドネシア |

6,159,032 | 2,039,381 | 8,063,601 |

カナダ カナダ |

5,599,077 | 2,644,795 | 15,607,077 |

日本 日本 |

4,479,388 | 454,976 | 4,857,318 |

ニュージーランド ニュージーランド |

4,083,744 | 277,610 | 4,352,424 |

中国 中国 |

3,879,666 | 831,340 | 13,520,487 |

チリ チリ |

3,681,989 | 252,947 | 4,431,381 |

ブラジル ブラジル |

3,660,955 | 774,563 | 12,175,832 |

キリバス キリバス |

3,441,810 | 7,523 | 3,442,536 |

メキシコ メキシコ |

3,269,386 | 419,102 | 5,141,968 |

ミクロネシア連邦 ミクロネシア連邦 |

2,996,419 | 19,403 | 2,997,121 |

デンマーク デンマーク |

2,551,238 | 495,657 | 4,761,811 |

パプアニューギニア パプアニューギニア |

2,402,288 | 191,256 | 2,865,128 |

ノルウェー ノルウェー |

2,385,178 | 434,020 | 2,770,404 |

インド インド |

2,305,143 | 402,996 | 5,592,406 |

マーシャル諸島 マーシャル諸島 |

1,990,530 | 18,411 | 1,990,711 |

ポルトガル ポルトガル |

1,727,408 | 92,090 | 3,969,498 |

フィリピン フィリピン |

1,590,780 | 272,921 | 1,890,780 |

ソロモン諸島 ソロモン諸島 |

1,589,477 | 36,282 | 1,618,373 |

南アフリカ 南アフリカ |

1,535,538 | 156,337 | 2,756,575 |

セーシェル セーシェル |

1,336,559 | 39,063 | 1,337,014 |

モーリシャス モーリシャス |

1,284,997 | 29,061 | 1,287,037 |

フィジー フィジー |

1,282,978 | 47,705 | 1,301,250 |

マダガスカル マダガスカル |

1,225,259 | 101,505 | 1,812,300 |

アルゼンチン アルゼンチン |

1,159,063 | 856,346 | 3,939,463 |

エクアドル エクアドル |

1,077,231 | 41,034 | 1,333,600 |

スペイン スペイン |

1,039,233 | 77,920 | 1,545,225 |

モルディブ モルディブ |

923,322 | 34,538 | 923,622 |

ペルー ペルー |

906,454 | 82,000 | 2,191,670 |

ソマリア ソマリア |

825,052 | 55,895 | 1,462,709 |

コロンビア コロンビア |

808,158 | 53,691 | 1,949,906 |

カーボベルデ カーボベルデ |

800,561 | 5,591 | 804,594 |

アイスランド アイスランド |

751,345 | 108,015 | 854,345 |

ツバル ツバル |

749,790 | 3,575 | 749,816 |

バヌアツ バヌアツ |

663,251 | 11,483 | 675,440 |

トンガ トンガ |

659,558 | 8,517 | 660,305 |

バハマ バハマ |

654,715 | 106,323 | 668,658 |

パラオ パラオ |

603,978 | 2,837 | 604,437 |

モザンビーク モザンビーク |

578,986 | 94,212 | 1,380,576 |

モロッコ モロッコ |

575,230 | 115,157 | 1,287,780 |

コスタリカ コスタリカ |

574,725 | 19,585 | 625,825 |

ナミビア ナミビア |

564,748 | 86,698 | 1,388,864 |

イエメン イエメン |

552,669 | 59,229 | 1,080,637 |

イタリア イタリア |

541,915 | 116,834 | 843,251 |

オマーン オマーン |

533,180 | 59,071 | 842,680 |

ミャンマー ミャンマー |

532,775 | 220,332 | 1,209,353 |

スリランカ スリランカ |

532,619 | 32,453 | 598,229 |

アンゴラ アンゴラ |

518,433 | 48,092 | 1,765,133 |

ギリシャ ギリシャ |

505,572 | 81,451 | 637,529 |

韓国 韓国 |

475,469 | 292,522 | 575,469 |

ベネズエラ ベネズエラ |

471,507 | 98.500 | 1,387,950 |

ベトナム ベトナム |

417,663 | 365,198 | 748,875 |

アイルランド アイルランド |

410,310 | 139,935 | 480,583 |

リビア リビア |

351,589 | 64,763 | 2,111,129 |

キューバ キューバ |

350,751 | 61,525 | 460,637 |

パナマ パナマ |

335,646 | 53,404 | 411,163 |

マレーシア マレーシア |

334,671 | 323,412 | 665,474 |

ナウル ナウル |

308,480 | 41 | 308,501 |

赤道ギニア 赤道ギニア |

303,509 | 7,820 | 331,560 |

タイ タイ |

299,397 | 230,063 | 812,517 |

エジプト エジプト |

263,451 | 61,591 | 1,265,451 |

トルコ トルコ |

261,654 | 56,093 | 1,045,216 |

ジャマイカ ジャマイカ |

258,137 | 9,802 | 269,128 |

ドミニカ共和国 ドミニカ共和国 |

255,898 | 10,738 | 304,569 |

リベリア リベリア |

249,734 | 17,715 | 361,103 |

ホンジュラス ホンジュラス |

249,542 | 68,718 | 362,034 |

タンザニア タンザニア |

241,888 | 25,611 | 1,186,975 |

パキスタン パキスタン |

235,999 | 51,383 | 1,117,911 |

ガーナ ガーナ |

235,349 | 22,502 | 473,888 |

サウジアラビア サウジアラビア |

228,633 | 107,249 | 2,378,323 |

ナイジェリア ナイジェリア |

217,313 | 42,285 | 1,141,081 |

シエラレオネ シエラレオネ |

215,611 | 28,625 | 287,351 |

ガボン ガボン |

202,790 | 35,020 | 470,458 |

バルバドス バルバドス |

186,898 | 426 | 187,328 |

コートジボワール コートジボワール |

176,254 | 10,175 | 498,717 |

イラン イラン |

168,718 | 118,693 | 1,797,468 |

モーリタニア モーリタニア |

165,338 | 31,662 | 1,190,858 |

コモロ コモロ |

163,752 | 1,526 | 165,987 |

スウェーデン スウェーデン |

160,885 | 154,604 | 602,255 |

セネガル セネガル |

158,861 | 23,092 | 355,583 |

オランダ オランダ |

154,011 | 77,246 | 192,345 |

ウクライナ ウクライナ |

147,318 | 79,142 | 750,818 |

ウルグアイ ウルグアイ |

142,166 | 75,327 | 318,381 |

ガイアナ ガイアナ |

137,765 | 50,578 | 352,734 |

朝鮮民主主義人民共和国 朝鮮民主主義人民共和国 |

132,826 | 54,566 | 253,364 |

サントメ・プリンシペ サントメ・プリンシペ |

131,397 | 1,902 | 132,361 |

サモア サモア |

127,950 | 2,087 | 130,781 |

スリナム スリナム |

127,772 | 53,631 | 291,592 |

ハイチ ハイチ |

126,760 | 6,683 | 154,510 |

アルジェリア アルジェリア |

126,353 | 9,985 | 2,508,094 |

ニカラグア ニカラグア |

123,881 | 70,874 | 254,254 |

ギニアビサウ ギニアビサウ |

123,725 | 39,339 | 159,850 |

ケニア ケニア |

116,942 | 11,073 | 697,309 |

グアテマラ グアテマラ |

114,170 | 14,422 | 223,059 |

アンティグア・バーブーダ アンティグア・バーブーダ |

110,089 | 4,128 | 110,531 |

チュニジア チュニジア |

101,857 | 67,126 | 265,467 |

キプロス キプロス |

98,707 | 4,042 | 107,958 |

エルサルバドル エルサルバドル |

90,962 | 16,852 | 112,003 |

フィンランド フィンランド |

87,171 | 85,109 | 425,590 |

バングラデシュ バングラデシュ |

86,392 | 66,438 | 230,390 |

台湾 台湾 |

83,231 | 43,016 | 119,419 |

エリトリア エリトリア |

77,728 | 61,817 | 195,328 |

トリニダード・トバゴ トリニダード・トバゴ |

74,199 | 25,284 | 79,329 |

東ティモール 東ティモール |

70,326 | 25,648 | 85,200 |

スーダン スーダン |

68,148 | 19,827 | 1,954,216 |

カンボジア カンボジア |

62,515 | 62,515 | 243,550 |

ギニア ギニア |

59,426 | 44,755 | 305,283 |

クロアチア クロアチア |

59,032 | 50,277 | 115,626 |

アラブ首長国連邦 アラブ首長国連邦 |

58,218 | 57,474 | 141,818 |

ドイツ ドイツ |

57,485 | 57,485 | 414,599 |

マルタ マルタ |

54,823 | 5,301 | 55,139 |

エストニア エストニア |

36,992 | 36,992 | 82,219 |

セントビンセント・グレナディーン セントビンセント・グレナディーン |

36,302 | 1,561 | 36,691 |

ベリーズ ベリーズ |

35,351 | 13,178 | 58,317 |

ブルガリア ブルガリア |

34,307 | 10,426 | 145,186 |

ベナン ベナン |

33,221 | 2,721 | 145,843 |

カタール カタール |

31,590 | 31,590 | 43,176 |

コンゴ共和国 コンゴ共和国 |

31,017 | 7,982 | 373,017 |

ポーランド ポーランド |

29,797 | 29,797 | 342,482 |

ドミニカ国 ドミニカ国 |

28,985 | 659 | 29,736 |

ラトビア ラトビア |

28,452 | 27,772 | 93,011 |

グレナダ グレナダ |

27,426 | 2,237 | 27,770 |

イスラエル イスラエル |

26,352 | 3,745 | 48,424 |

ルーマニア ルーマニア |

23,627 | 19,303 | 262,018 |

ガンビア ガンビア |

23,112 | 5,581 | 34,407 |

ジョージア ジョージア |

21,946 | 3,243 | 91,646 |

レバノン レバノン |

19,516 | 1,067 | 29,968 |

カメルーン カメルーン |

16,547 | 11,420 | 491,989 |

セントルシア セントルシア |

15,617 | 544 | 16,156 |

アルバニア アルバニア |

13,691 | 6,979 | 42,439 |

トーゴ トーゴ |

12,045 | 1,265 | 68,830 |

クウェート クウェート |

11,026 | 11,026 | 28,844 |

シリア シリア |

10,503 | 1,085 | 195,683 |

バーレーン バーレーン |

10,225 | 10,225 | 10,975 |

ブルネイ ブルネイ |

10,090 | 8,509 | 15,855 |

セントクリストファー・ネイビス セントクリストファー・ネイビス |

9,974 | 653 | 10,235 |

モンテネグロ モンテネグロ |

7,745 | 3,896 | 21,557 |

ジブチ ジブチ |

7,459 | 3,187 | 30,659 |

リトアニア リトアニア |

7,031 | 7,031 | 72,331 |

ベルギー ベルギー |

3,447 | 3,447 | 33,975 |

コンゴ民主共和国 コンゴ民主共和国 |

1,606 | 1,593 | 2,346,464 |

シンガポール シンガポール |

1,067 | 1,067 | 1,772 |

イラク イラク |

771 | 771 | 439,088 |

モナコ モナコ |

288 | 290 | |

パレスチナ パレスチナ |

256 | 256 | 6,276 |

スロベニア スロベニア |

220 | 220 | 20,493 |

ヨルダン ヨルダン |

166 | 59 | 89,508 |

ボスニア・ヘルツェゴビナ ボスニア・ヘルツェゴビナ |

50 | 50 | 51,259 |

カザフスタン カザフスタン |

2,724,900 | ||

モンゴル モンゴル |

1,564,100 | ||

チャド チャド |

1,284,000 | ||

ニジェール ニジェール |

1,267,000 | ||

マリ マリ |

1,240,192 | ||

エチオピア エチオピア |

1,104,300 | ||

ボリビア ボリビア |

1,098,581 | ||

ザンビア ザンビア |

752,612 | ||

アフガニスタン アフガニスタン |

652,090 | ||

中央アフリカ共和国 中央アフリカ共和国 |

622,984 | ||

南スーダン 南スーダン |

619,745 | ||

ボツワナ ボツワナ |

582,000 | ||

トルクメニスタン トルクメニスタン |

488,100 | ||

ウズベキスタン ウズベキスタン |

447,400 | ||

パラグアイ パラグアイ |

406,752 | ||

ジンバブエ ジンバブエ |

390,757 | ||

ブルキナファソ ブルキナファソ |

274,222 | ||

ウガンダ ウガンダ |

241,038 | ||

ラオス ラオス |

236,800 | ||

ベラルーシ ベラルーシ |

207,600 | ||

キルギス キルギス |

199,951 | ||

ネパール ネパール |

147,181 | ||

タジキスタン タジキスタン |

143,100 | ||

マラウイ マラウイ |

118,484 | ||

ハンガリー ハンガリー |

93,028 | ||

アゼルバイジャン アゼルバイジャン |

86,600 | ||

オーストリア オーストリア |

83,871 | ||

チェコ チェコ |

78,867 | ||

セルビア セルビア |

77,474 | ||

スロバキア スロバキア |

49,035 | ||

スイス スイス |

41,284 | ||

ブータン ブータン |

38,394 | ||

モルドバ モルドバ |

33,846 | ||

レソト レソト |

30,355 | ||

アルメニア アルメニア |

29,743 | ||

ブルンジ ブルンジ |

27,834 | ||

ルワンダ ルワンダ |

26,338 | ||

北マケドニア 北マケドニア |

25,713 | ||

エスワティニ エスワティニ |

17,364 | ||

コソボ[a] コソボ[a] |

10,887 | ||

ルクセンブルク ルクセンブルク |

2,586 | ||

アンドラ アンドラ |

468 | ||

リヒテンシュタイン リヒテンシュタイン |

160 | ||

サンマリノ サンマリノ |

61 | ||

バチカン市国 バチカン市国 |

0.44 |

海面上昇との関連

気候変動による海面上昇で海岸線が陸側に後退した場合については明文規定がなく、国連国際法委員会(ILC)が2019年に研究部会を設け、対応策の議論を続けている。後退した低潮線を200カイリの基点にするとEEZの範囲もその分陸側にずれ、外縁の漁場や海底資源の権利が失われる。太平洋の島嶼国は元の低潮線を基準にすべきと主張している。日本政府も2003年2月、海洋国への影響を最小限に抑えるため、元の低潮線を基準にすべきだとの見解をまとめた[10]。

海洋以外の経済水域

世界最大の湖であるカスピ海は、2018年沿岸5か国(イラン、トルクメニスタン、カザフスタン、ロシア、アゼルバイジャン)が、法的には事実上「海」とし、各国沿岸から15カイリをそれぞれの領海、25カイリを排他的漁業水域とすることで合意した[11][12]。

脚注

- ^ 東シナ海における資源開発に関する我が国の法的立場_外務省

- ^ 「ミャンマーとバングラデシュの領海問題 国際海洋法裁判所「大陸棚の境界は中間線を基本」、FNNニュース、2012年3月15日

- ^ a b “沖ノ鳥島を基点とする大陸棚限界延長申請への勧告 ― 国連大陸棚限界委員会の審査手続と中国・韓国の口上書 ―”. 国立国会図書館デジタルコレクション. 国立国会図書館. 2023年5月7日 17:57閲覧。 エラー: 閲覧日が正しく記入されていません。

- ^ 西山 諒, 大竹 直樹 (2024年12月25日). “<独自>沖縄・波照間島沖の日本EEZ内に中国語ブイ 台湾有事視野の軍事目的か”. 産経新聞:産経ニュース. 2025年1月5日閲覧。

- ^ 聖平, 三塚 (2024年12月25日). “岩屋外相、日中外相会談で中国のブイ設置に抗議 「日中関係にマイナスな影響」”. 産経新聞:産経ニュース. 2025年1月5日閲覧。

- ^ “南シナ海、中国の主張認めず=「九段線」に法的根拠なし-初の司法判断・仲裁裁判所”. 時事通信 (2016年7月13日). 2016年7月13日閲覧。[リンク切れ]

- ^ “南シナ海問題 仲裁裁判、フィリピンのねらい”. 時事ドットコムニュース (NHK). (2016年7月11日). オリジナルの2016年7月12日時点におけるアーカイブ。 2016年7月14日閲覧。

- ^ "all of the high-tide features in the Spratly Islands (including, for example, Itu Aba, Thitu, West York Island, Spratly Island, North-East Cay, South-West Cay) are legally “rocks” that do not generate an exclusive economic zone or continental shelf." : page 10

“THE SOUTH CHINA SEA ARBITRATION”. The Hague Justice Portal (2016年7月12日). 2016年7月14日閲覧。 - ^ Sea Around Us – Fisheries, Ecosystems and Biodiversity, Sea Around Us 2017年4月1日閲覧。

- ^ “海面上昇してもEEZは現在のままで…政府が各国に採用呼びかけ、太平洋島嶼国との連携狙う”. 読売新聞オンライン (2023年10月3日). 2023年10月3日閲覧。

- ^ INC, SANKEI DIGITAL (2018年9月3日). “【国際情勢分析】カスピ海は湖か? 海か? 20年越しの論争が決着 権益めぐりイランが譲歩、背景に米の圧力(1/4ページ)”. 産経ニュース. 2023年10月3日閲覧。

- ^ “イラン:カスピ海の法的地位協定に署名”. 公益財団法人 中東調査会. 2023年10月3日閲覧。

関連項目

外部リンク

- Exclusive economic zone (EEZ) - Encyclopedia of Earth「排他的経済水域」の項目。

- “日本の領海等概念図”. 海上保安庁. 2021年7月11日閲覧。

- 日本の排他的経済水域・海上保安庁文書

- 世界の排他的経済水域面積ランキング

- 200海里 漁業日本を直撃(1977年) - NHK放送史

- 排他的経済水域(はいたてきけいざいすいいき)とは - コトバンク

- 排他的経済水域とは - 農林水産用語 Weblio辞書

排他的経済水域

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/17 06:04 UTC 版)

「海洋法に関する国際連合条約」の記事における「排他的経済水域」の解説

第5部(第55条〜第75条)は「排他的経済水域」である。排他的経済水域の制度は本条約によって新たに創設されたものであり、沿岸国は自国の領海に接続する水域で、領海基線から200カイリまでの水域を排他的経済水域として宣言することができる(第55条、第57条)。排他的経済水域において沿岸国は、「海底の上部水域並びに海底及びその下の天然資源の探査、開発、保存及び管理のために主権的権利」と「排他的経済水域における経済的な目的で行われる探査及び開発のためのその他の活動に関する主権的権利」を有する(第56条第1項)。ここで言う主権的権利とは、国家である以上主権に付随して認められる権利のことであるが、主権そのものとは異なる。つまり、排他的経済水域に対して国家が有する主権的権利とは、天然資源の探査、開発、保存、管理などといった経済的目的にのみ限定された権利のことであり(第56条)、領域主権ほど排他的な権利ではない。そのため排他的経済水域における沿岸国の「排他性」は、その名称にもかかわらず極めて制限されたものとも言える。条約に定められた目的以外のための利用に関しては基本的に公海としての地位を有し、外国船舶や外国航空機は他国の排他的経済水域において上記のような排他的経済水域において認められる沿岸国の主権的権利を侵害しない限り航行・上空飛行の自由を有する(第58条第1項)。沿岸国には自国の排他的経済水域における生物資源の保存・最適利用促進の義務が課され、その水域における漁獲可能量と自国の漁獲能力を決定したうえ余剰分については他国に漁獲を認めなければならない(第61条第1項、第62条第1項・第2項)。

※この「排他的経済水域」の解説は、「海洋法に関する国際連合条約」の解説の一部です。

「排他的経済水域」を含む「海洋法に関する国際連合条約」の記事については、「海洋法に関する国際連合条約」の概要を参照ください。

「排他的経済水域」の例文・使い方・用例・文例

- 200カイリ漁業水域という,排他的経済水域

- 6月18日,日本と中国は,中国の排他的経済水域で沈没した不審船を引き揚げることで最終的に合意に達した。

- 掘削される海域は日本と中国の排他的経済水域(EEZ)の間のいわゆる(日中)中間線の日本側にある。

- 研究者約50人のチームが1953年から現在までの科学文献を再調査し,日本の排他的経済水域に生息する海洋生物種をデータベース化した。

- 東京大学の加藤泰(やす)浩(ひろ)教授が率いる研究チームは先日,日本の排他的経済水域内でレアアースの大鉱床を発見した。

- 日本の排他的経済水域内でレアアースの大鉱床が発見されたことでこうした状況が変わるかもしれない。

- メタンハイドレートが日本の排他的経済水域内に埋まっているのを発見

- 明治大学,北見工業大学,東京大学の研究者のチームが,日本海とオホーツク海の日本の排他的経済水域内の海底に埋まっているメタンハイドレートを発見した。

排他的経済水域と同じ種類の言葉

- 排他的経済水域のページへのリンク