排他的経済水域

はいたてき‐けいざいすいいき〔‐ケイザイスイヰキ〕【排他的経済水域】

【排他的経済水域】(はいたてきけいざいすいいき)

ある国家が漁業、採掘その他の産業に関する権利を独占でき、また資源や海洋汚染に関して管理責任を要求される海域。

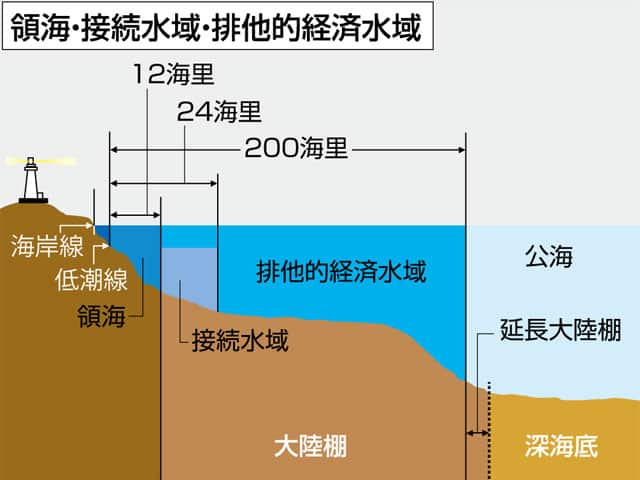

原則として、領土の境界線から200海里(約370km)までがその国の排他的経済水域となる。

領土から400海里(約740km)以内に他国の領土が存在する場合は、両者の中間点から内側をその国の、外側を相手国の排他的経済水域とする。

漁業および海底資源の採掘による経済効果は国家経済にとって無視できないものがあり、また国家の外交的権威にも関わってくるため、海洋国家においては単なる領土以上に重要な意味を持ってくる。

護岸工事を行わなければ水没するほど小さな離れ小島など、それ自体では領土として全く意味をなさない土地でさえ、その周辺海域を排他的経済水域とする事で大きな利益を確保でき、もし水没したり他国に奪われれば国内の漁業などに深刻なダメージを与える事となる。

このため、近年では領土として扱いの曖昧だった島々について、歴史的経緯から複数の国家が領有権を主張し紛争に至るケースが増えてきている。

関連:第一列島線 フォークランド紛争

排他的経済水域

【英】: exclusive economic zone

略語: EEZ

| 排他的経済水域は、領海の外側に領海の基線から測って 200 海里までの距離内に設定される水域である。 沿岸国は、排他的経済水域において、(1) 上部水域、海底およびその下の生物・非生物資源の探査、開発、保存および管理のための主権的権利、並びにこの水域の経済的な探査と開発のための他の活動に関する主権的権利、(2) 人工島、設備および構築物の設置と利用、海洋の科学的調査並びに海洋環境の保護と保全について条約で定める管轄権、(3) 条約に定める他の権利、を行使する。他方、すべての国は、航行と上空飛行の自由、海底電線・パイプライン敷設の自由、並びにこれらの自由に関連する他の国際的に適法な海洋使用の自由を享受し、また、排他的経済水域の制度と抵触しないかぎり、公海に関する国際法の規則もこの水域に適用される。沿岸国は、この水域における生物資源の保存と最適利用を促進する。そのため、沿岸国は、この水域の生物資源の漁獲可能量を決定し、自国がこれに達する漁獲能力を有しない場合には、余剰分について他国に漁獲を認めなければならない。漁獲を行う他国民は、沿岸国が定める保存措置その他の条件を遵守しなければならない。沿岸国は、この水域の資源にかかわる法令の遵守を確保するために必要な措置をとることができる。なお、この水域の海底資源に関する沿岸国の権利は、大陸棚に関連して規定されている。 |

はいたてきけいざいすいいきと同じ種類の言葉

- はいたてきけいざいすいいきのページへのリンク