馬具

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/05 14:08 UTC 版)

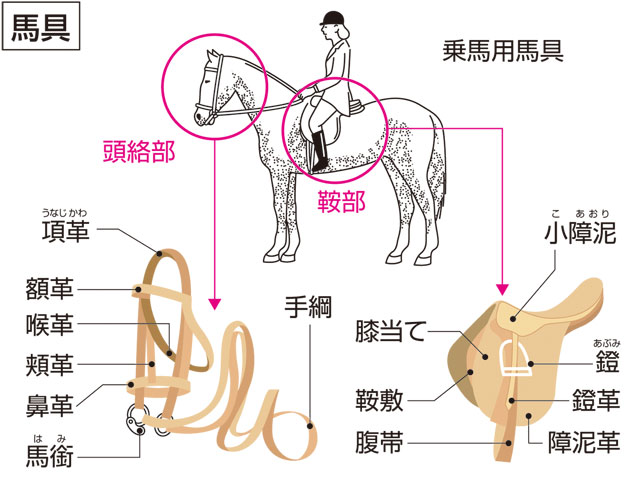

馬具(ばぐ)とは、人間がウマを効率よく制御(扶助)するためにウマに装着させる色々な道具のことをいう[1]。

馬具

- 頭用:面繋(おもがい)、頭絡(馬勒)、ハミ(馬銜)、無口、手綱(たづな)、ハックモア、鼻革

- 胴体:頸環、上腹帯、馬着(馬服、馬衣)

- 鞍(サドル) - サドル付属(胸懸、腹帯、尻繋、鐙(あぶみ)、泥障(あおり)、サドルブランケット)

- 脚用:肢巻

- 足用:蹄鉄、馬沓、ベルブーツ、蹄の裏を保護する必要のある馬用のフーフブーツ、Splint boots、かんじき

馬の制御として、人間からの手綱(拳)、脚、サドル(座骨)、声で操作でき、これらを英語でNatural aidsという。補助として使う鞭や拍車などを Artificial aids という。Artificial aids を過度に使用すると、馬がパニックになったり、人間の言うことを聞かなくなったり、人間不信になる可能性があるほか、動物虐待として批難を受ける可能性もある。そのため、多くの馬術組織では使用に厳格な規則を設けている。

- 国際競馬統括機関連盟からのガイドラインには「Article 32 A (RACING) - MINIMUM STANDARD GUIDELINES ON THE WHIP AND ITS USE」と記載され、鞭の使用に関する規定がある[2]

- 英国競馬統括機構では、平地競走で鞭の使用は7回、障害競走で8回までとされており、打つ場所や力加減など厳しく制限をかけられている[3]。

- JRAでは、2014年の時点でルールブックに記載されていないが、鞭の使用は「2完歩空けない連続使用は最大10回まで」とされており、違反者は罰金などが科される[4]。

- 地方競馬においても2011年4月より「鞭の使用に関するガイドライン」として、同様の運用がなされている[5][6]。

これらは一例であり、海外の大会に出場する騎手が知らずに罰金などを受けるケースが発生している。

- 米国のマイク・スミス騎手がサウジカップに出場した際には、10回以上の鞭の使用が確認され、9日間の出場停止、20万ドル以上の罰金を科された[7][8]。

- 日本の川田将雅騎手がイギリスのレースに出場した際に、鞭の規定:「馬に反応の時間を与えずに鞭を使用した」に抵触した。英国競馬統括機構の裁決委員から3日の騎乗停止処分を受けて、JRAは「日本中央競馬会競馬施行規程第147条第18号(外国の競馬の競走の公正かつ安全な実施を害する行為をした者(その行為について既に当該競走に係る制裁を行う機関により戒告若しくは過怠金の賦課に相当する処分を受けた者又は期間を定めて騎乗を停止された騎手であって、当該競走後から引き続き本邦外の地域にあり、かつ、当該騎乗を停止された期間を満了したものと認められるものを除く。))[9]」に基づき、英国競馬統括機構の処分と同じ特定期日の騎乗停止処分を行った[10]。

また、ひき馬に用いる「引き手」や調馬索用ロープ等も馬具に含まれる。

競走馬用の馬具

競馬においては、競走馬をレースに集中させたり負傷を防ぐためにさまざまな馬具が用いられる[11]。

メンコ

馬の覆面のこと(※ただし、競馬における「覆面」は枠入れ時に装着する目隠しのことを指すこともある)。一般に耳おおいがついたものを使い、音に驚いたり、砂をかぶるのを嫌がる馬に使う[12]。英語ではhoodとも言う。装飾として装着されることもある。デザインは勝負服に合わせたり、厩舎オリジナルの物があったり多種多様である。また障害競走に出走する馬のメンコは、障害飛越時の衝撃でメンコがずれて前が見えなくならないように目の部分が大きくなっている。日本では目にする機会の多い馬具であるが、海外における使用頻度はそれほど高くない。

周囲の音が聞き取りづらくなるため、馬によっては却って不安を高めてしまう可能性もある。元JRA騎手の岡部幸雄は現役時代、これを理由にメンコの着用に否定的だった。反面、現役のJRA騎手である武豊はメンコの効果を認める発言をしている。

ブリンカー

ブリンカーは「遮眼革」ともいい、視界の一部を直接遮ることにより馬の意識を競走や調教に集中させ、周囲からの影響に惑わされずに走らせるために用いられる。フードの目穴部分に合成ゴムやプラスチック製のカップを取り付けたものが一般的で、カップのつくりやサイズによって遮る視界の広さを変えることができる。片側だけにカップがついているものもある[13]。なお、中央競馬において、ブリンカーを装着する馬は出馬表にBと表記される[11]。これを装着することによって前走から一変する馬も少なくない。出馬表に表記される馬具は基本的にブリンカーのみである。障害競走では、あらかじめ裁決委員の許可を受けることが必要である。[14]。

主にメンコとセットで使用するものである。

初めて装着したレースで最も大きな効果を発揮するといわれ、そのことを表す言葉として英語では「ファーストタイム・ブリンカー」、日本語では「初ブリ」がある[15]。

パシュファイアー

語源は英語の"pacifier"(なだめる人、調停者の意)。ホライゾネットともいう。メンコの目穴部分をネットで覆ったもの。前を走る馬が跳ね上げる砂が眼にかかるのを嫌がる馬に用いられる。また、視野を制限するので、競走に意識を集中させる効果を期待して用いられることもある[16]。パドックなどでは装着していても、レース中に装着する馬はそこまで多くない。実際に着用した例ではメイケイエールが有名。

チークピース

頭絡の頬革にボア状のものを装着したもので、左右を見えにくくして前方に意識を集中させる効果を期待して用いられる[17]。通常左右2つ付けるため複数形でチークピーシーズ(または「チークピーシズ」)と呼ぶ。オーストラリアンブリンカー、サイドバーンズ(もみあげの意)とも呼ばれる。実際に着用した例ではオジュウチョウサンが有名。

シャドーロール

頭絡の鼻革に装着し、下方の視界を遮るために使用する矯正用の馬具。実際に着用した例ではナリタブライアンが有名。

ブローバンド

頭絡の額革につけるボア状の馬具。上方の視界を遮るために使用する。

バンデージ

日本語では肢巻き(しまき)。バンデージは英語のbandageつまり包帯のこと。運動中の肢の保護に使用するものと、運動後4肢の保温包帯に使用するものとがある[18]。競馬以外でも馬術競技(とくに総合馬術における耐久審査やエンデュランス馬術競技)においても使用する。

馬具の歴史

|

この節の加筆が望まれています。

|

世界の馬具

馬の家畜化が始まったのは、紀元前4000年ごろのウクライナのデレイフカ遺跡と考える説もある。このころにはリードによって役畜・食肉目的で飼われていた様子がうかがえる[19]。

日本の馬具

日本列島では古墳時代の4世紀後半から5世紀にかけて家畜化された馬が伝来し、馬具も日本列島へもたらされた。古墳時代には古墳の副葬品として馬骨や馬歯とともに金属製の馬具が出土しており、中には馬具を装着したまま埋葬された馬遺体も見られる。また、埴輪(はにわ)には動物を形象したものが見られ、馬を形象した埴輪馬(馬形埴輪)も存在し、各種の馬具を装着した姿として表現されている。

中世には人が座すために置かれる鞍骨を含め、鐙や腹帯など馬具一式を総称して「鞍」と呼び、同時に狭義として鞍骨のみを指して鞍とも呼んでいた[20]。鞍は使用する馬具の組み合わせによって唐鞍・移鞍・大和鞍・水干鞍・軍陣鞍・六位鞍などに区別されている。貴族の時代には身分・官職によって使用できる馬具やその装飾(料)に規定があり、朝儀用の装飾豊かな唐鞍や移鞍は殿上人の官馬に着けられ、六位以下の官人や一般の武士が使用する地味な装飾馬具を六位鞍と呼んだ。鎌倉時代以降の武士の時代に入ると、実用的な大和鞍や軍陣鞍・水干鞍が主流となり、新たな身分秩序に応じた料の規定が設けられた。 室町以降になると貴族は権威は失墜し、半士半農民によって戦時以外の平時における農耕馬や山野路での運搬用の馬方(馬子)の需要が見出された。鼻先に付け横木に繋いでおく鼻捻(びねん・はなねじ)棒[21]やももろい(腿牢・腿篭:ももろうとも言う)という脛につけ腿を動けなくする制御用の馬具が出てきた。その他にも馬が長時間の走行で疲れ腿が鬱血した際に瀉血用の馬針(刃針:ばしん)[22]が用いられた。

2024年1月19日、北海道鷹栖町の町郷土資料館が所蔵する馬具399点が登録有形民俗文化財となった[23][24]。

その他

- 哲学者カントは馬具屋の倅であった。

- 現在服飾ブランドとして有名なグッチやエルメスの前身は馬具メーカーであった。エルメスは現在でも高級馬具を受注生産している。

- 日本国内では、北海道砂川市のソメスサドル株式会社が競馬用と乗馬用、両方の多種多様な馬具を量産し、販売を行っている。

- 歌舞伎の『外郎売』の口上に「武具馬具武具馬具三武具馬具、合せて武具馬具六武具馬具」というものがあり、早口言葉として知られている。

脚注

- ^ ユニバーサル・パブリシング, 中西豪, 大山格『戦国武器甲冑事典 : 戦術、時代背景がよくわかる』(カラー版)誠文堂新光社、2015年、282頁。ISBN 9784416714188。全国書誌番号: 22585998。

- ^ Article 32 A (RACING) - MINIMUM STANDARD GUIDELINES ON THE WHIP AND ITS USE 国際競馬統括機関連盟

- ^ The whip英国競馬統括機構 参照日:2021年5月3日

- ^ 鞭の使用制限について武豊Official Site

- ^ 競走ルールの一部変更について 大井競馬

- ^ 競走関連ルールの一部変更について 名古屋競馬

- ^ Report: Smith Hit With Severe Penalties for Saudi Cup Whip Overuse Thoroughbred Daily News

- ^ サウジC2着スミス騎手が制裁で“史上最高”罰金額日刊スポーツ

- ^ 日本中央競馬会競馬施行規程

- ^ 川田将雅騎手の騎乗停止処分についてラジオNIKKEI

- ^ a b 鈴木2010、172頁。

- ^ メンコ(競馬用語辞典) JRA

- ^ ブリンカー(競馬用語辞典) JRA

- ^ 日本中央競馬会競馬施行規程 JRA(第94条参照)

- ^ 矢作2008、144頁。

- ^ ホライゾネット(競馬用語辞典) JRA

- ^ チークピーシズ(競馬用語辞典) JRA

- ^ バンデージ(競馬用語辞典) JRA

- ^ 末崎真澄「美術・考古資料に見る古代の騎行・車行」『Japanese Journal of Equine Science』第4巻第1号、日本ウマ科学会、1993年、1-23頁、 CRID 1390001204370089728、doi:10.1294/jes1990.4.1、 ISSN 0917-1967。

- ^ 二木謙一『中世武家の作法』 <日本歴史叢書> 吉川弘文館 1999 ISBN 4642066578 pp.30-35.

- ^ 鼻捻子いろいろ 馬医者修行日記 goo blog. 2012

- ^ [1]

- ^ “鷹栖の馬具399点、国の登録有形民俗文化財へ 道内初:北海道新聞デジタル”. 北海道新聞デジタル. 2024年3月25日閲覧。

- ^ “「小豆島農村歌舞伎」など重要無形民俗文化財へ 文化審議会が答申:朝日新聞デジタル”. 朝日新聞デジタル (2024年1月19日). 2024年3月25日閲覧。

参考文献

- 鈴木和幸『勝ち馬がわかる競馬の教科書』池田書店、2010年。 ISBN 978-4-262-14465-8。

- 矢作芳人『開成調教師 安馬を激走に導く厩舎マネジメント』白夜書房〈競馬王新書 016〉、2008年。 ISBN 978-4-86191-476-8。

関連項目

- 人側乗馬用具

馬具

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 06:21 UTC 版)

ヨーロッパにおける伝統的馬術に対し、彼らの馬術はカウボーイ馬術として確立されていて、また馬具もカウボーイ独特な物になっている。馬はバディ(相棒)であり、その馬が死ぬまで乗ったが、その期間は10年に満たなかったという。 サドル(「鞍」くら) - サドルで特徴的なのは、投げ縄や牛追い鞭を括り付けるホーンという突起が付いている事である。 ストラップ(「鐙」あぶみ) ビット(「食み」ハミ) スパー(拍車・輪拍) - スパーは馬術と同様にヨーローッパの伝統的な馬具とは違い、スペインの装飾をもとに独自に変化したもので、カウボーイのアイデンティティーを表すファッションにもなっている。

※この「馬具」の解説は、「カウボーイ」の解説の一部です。

「馬具」を含む「カウボーイ」の記事については、「カウボーイ」の概要を参照ください。

馬具

「馬具」の例文・使い方・用例・文例

- 馬具一組

- 馬具をつける

- 馬具をはずす

- 馬に馬具を付ける

- くびきか馬具を取り付ける

- くびきか馬具を取り外す

- 馬具を乗せる

- 馬に馬具をつけてください

- から馬具を取り除く

- 馬から馬具を取り外す

- 馬具を受け入れない気難しい動物

- 馬具に似た縞模様のあるブッシュバック属の各種の羚羊

- 馬具のような白い斑紋とねじれた角を持つ羚羊

- 2つの引き具を結ぶ横棒が並んで2匹の馬に馬具をつけるために取り付けられるワゴンまたは車両のクロスバー

- 前金具を腹帯につなげる馬具のひも

- 馬具製造者が働く仕事場

- そり、またはそりを引いている馬の馬具に取り付けられた鈴

- 馬具を、荷車あるいは他の乗物、または横木に結びつける2本の綱の1本

- 障泥という,泥よけ用の馬具

- >> 「馬具」を含む用語の索引

- 馬具のページへのリンク