脛骨

脛骨

【英】:Tibia

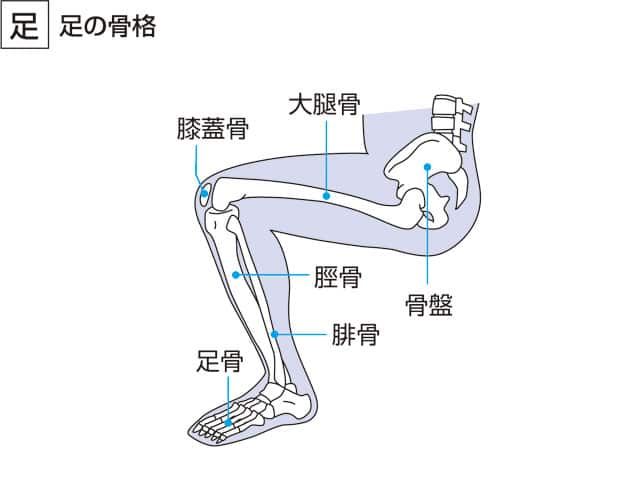

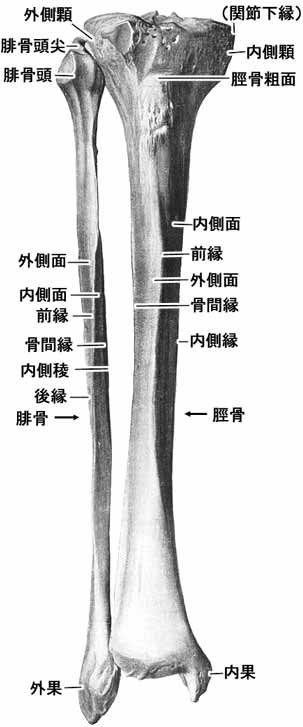

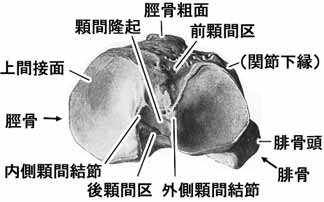

下腿の骨の一つである脛骨は、横断面が三角形をした長骨で、骨のうちで2番目に長い、下腿の前内側部に位置する。上端(近位部)と下端(遠位部)は膨隆しているが、上端の方がはるかに大きい。上端(近位端)・下端(遠位端)・骨体の3部にわけられる。上端が下端よりもはるかに幅広く強大であること、骨幹の前縁が鋭い稜線をなしていること、下端の内側部が下方に突出してることを目やすにすれば、この骨の上下・前後方向の位置づけと左右の判別は比較的容易である。上端で孔内側および後外側方へ膨隆した部分が、それぞれ内側顆と外側顆である。

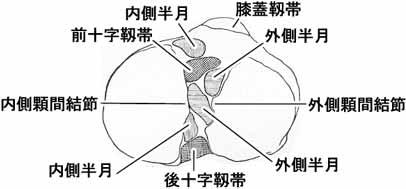

上面にある2個の平滑面が大腿骨と関節する上関節面である。内側の関節面は楕円形に陥凹しているが、外側の関節面は左右軸で凹面を前後軸で凸面になっている。内側と外側の関節面の間の隆起部が顆間隆起で、特に後方よりのところが顕著である。

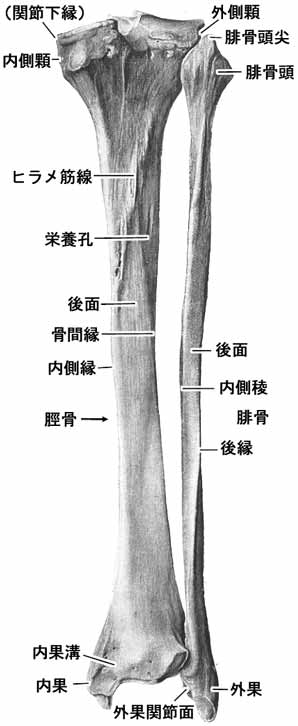

顆間隆起の内側および外側部の突出している部分が、それぞれ内側顆間結節・外側顆間結節である。顆間隆起の前後の陥凹した部分がそれぞれ前顆間区・後顆間区である。近位端の前面は三角形の粗な平面をなし、血管孔がある。粗面の下端は結節状の隆起に達している。この隆起が脛骨粗面で、上方の小さいやや平滑な面に膝蓋靱帯が付着する。近位端の周囲は全体が粗面上になっているが、外側顆の外側後下面に腓骨頭に対する小楕円形の平滑面・腓骨関節面がある。

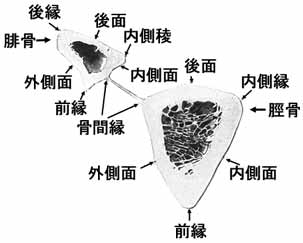

脛骨体は3縁とのうち最も明瞭で、近位2/3ではとくに鋭利である。脛骨粗面外側部から始まり内果前面に終わる。全体に軽いS字状を呈するが、遠位端では鈍で平滑となる。

内側縁は丸みをおびており、内側顆後部から始まり内果後縁に終わる。外側縁は細い洗浄の隆起として認められ、腓骨関節面前方から始まり遠位端は腓骨切痕を挟むように二分して終わる。骨間膜が付着する骨間縁である。内側面は広くやや丸みをおび比較的平滑である。

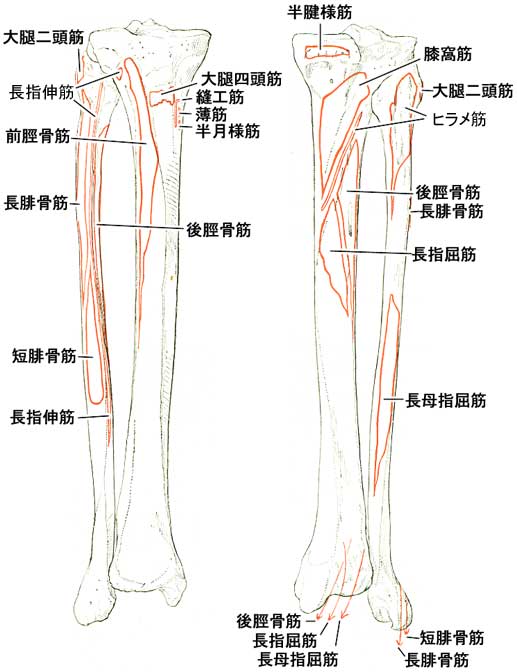

外側面は内側面より狭く平滑であるが、近位1/3に前脛骨筋がおこる浅い溝である。後面の近位1/3にある斜上外側(腓骨関節面内側下方)から斜下内側へ走る隆線がヒラメ筋線である。この筋線の下外側部に上方から入る栄養孔がある。中1/3に上下方向に走る低い隆線がある。隆線の広い内側部から長趾屈筋が、狭い外側部から後脛骨筋がおこる。他の部分は滑らかで筋におおわれる。

遠位端(下端)は膨隆しているが近位端より小さい。近位内側部で下方に突出した部分が内果で、内果の外側面は平滑で内果関節面をなし距骨に対する関節面の一部をなす。遠位端下面は距骨に対する下関節面をなし、平滑で前後に凹面左右に凸面を呈する。前後に走る引くい隆起があり関節面を二分している。

前面は平滑で丸みをおび、伸筋群の腱で被われる。前面遠位端には横走する浅い溝があり、足関節包が付着する。後面中央やや外側には長母趾屈筋腱が通る縦方向の浅い溝があり、内側には斜上外側から斜下内側へ走る長趾屈筋と後脛骨筋の腱が通る内果溝がある。外側面の三角形に陥凹した粗面が腓骨切痕である。内側面は内果として遠位方向に突出しており、丸みをおび皮下に触れることができる。

Tibiaというラテン名詞には「スネの骨」のほかに笛の意味もある。Tibia(tuba笛)から変じたという節もあるし、また古代の笛は鳥のスネの骨で作られていてので、tibiaはもともとスネの骨を指すのだとも言う。脛はもちろんスネである。

脛骨

脛骨

脛骨

脛骨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/24 13:18 UTC 版)

|

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2021年4月)

|

| 骨: 脛骨 | |

|---|---|

|

脛骨

|

|

| 名称 | |

| 日本語 | 脛骨 |

| 英語 | Tibia |

| ラテン語 | Tibia |

| 画像 | |

| アナトモグラフィー | 三次元CG |

| 関連情報 | |

| MeSH | Tibia |

| グレイ解剖学 | 書籍中の説明(英語) |

脛骨(けいこつ、ラテン語: tibia、英語: shin bone)は、四肢動物の後肢を構成する長骨の一つである。腓骨とともに膝から足首の間を構成し、脚の内側前面にある。大腿骨に次いで2番目に長い骨である。

脚および足の脛骨側を脛側(けいそく)という。医学用語の内側(ないそく)および日常語の内側(うちがわ)と同じである。脛側の反対側を腓側(ひそく)と呼ぶ。

脛骨と関節する骨

ここでは人間の脛骨の特徴について述べる。近位端は、大腿骨、膝蓋骨とともに膝関節を形成する。近位端の内側には内側顆、外側には外側顆が大きく張り出しており、その上面に2つの上関節面がある。上関節面は大腿骨の内側上顆と外側上顆に対応する。上関節面と大腿骨端の間には半月があり、クッションの役割を果たす。前面の脛骨粗面には膝蓋靱帯が付く。

脛骨の骨体の断面は三角形となっており、前縁、骨間縁、内側縁の3つの稜線に区切られている。前縁は鋭く、皮膚の上から触れる(弁慶の泣き所)。後面の上部にはヒラメ筋線があり、ヒラメ筋が付く。

遠位端は、腓骨、距骨とともに足首の関節を形成する。内側に内果が張り出しており、皮膚の上から触れる(うちくるぶし)。下関節面が上から、内果関節面が側面から距骨に向かっている。

脛骨から起始する筋肉

|

|

脛骨に停止する筋肉

- 大腿筋膜張筋(脛骨外側)

- 薄筋(脛骨上部の内側面)

- 大腿直筋(脛骨粗面)

- 中間広筋(脛骨粗面)

- 外側広筋(脛骨粗面)

- 内側広筋(脛骨粗面)

- 縫工筋(脛骨上部の内側面)

- 半膜様筋(脛骨の内側顆)

- 半腱様筋(脛骨上部の内側面)

- 膝窩筋(脛骨上部の後面)

参考文献

- Tibia(脛骨) - 慶應義塾大学医学部解剖学教室

- H. F. Frickほか『ヴォルフ人体解剖学アトラス』内野滋雄ほか監訳、西村書店、2001年

関連項目

外部リンク

- 脛骨 - 慶應医学部解剖学教室 船戸和弥

脛骨

出典:『Wiktionary』 (2021/08/07 00:33 UTC 版)

名詞

翻訳

- アラビア語: قَصَبَة (ar) 女性

- アラビア語エジプト方言: قصبة الرجل (arz) (ʔaṣabet e-regl) 女性

- アルメニア語: ոլոք (hy)

- イタリア語: tibia (it) 女性

- イド語: tibio (io)

- ヴォラピュク: tibiad (vo)

- ウクライナ語: променева кістка (uk) 女性

- 英語: tibia (en), shinbone (en)

- オランダ語: scheenbeen (nl) 中性

- カタルーニャ語: radi (ca) 男性

- ギリシア語: κερκίς (el) 女性

- スペイン語: tibia (es) 女性

- セルビア・クロアチア語: golen (sh) 女性, golenica (sh) 女性, cevanica (sh) 女性

- 中国語: 脛骨 (cmn), 胫骨 (cmn) (féigǔ)

- 朝鮮語: 정강이뼈 (ko) (jeonggangippyeo)

- ドイツ語: Schienbein (de) 中性

- ハンガリー語: sípcsont (hu)

- フィンランド語: sääriluu (fi)

- フランス語: tibia (fr) 男性

- ブルガリア語: голям пищял (bg) (golyam pishtyal) 男性, костен гонг (bg) (kosten gong) 男性

- ポーランド語: kość piszczelowa

- ポルトガル語: tíbia (pt) 女性

- マレー語: tulang kering (ms), tulang betis (ms), tibia (ms)

- ロシア語: большеберцо́вая кость (ru) 女性

「脛骨」の例文・使い方・用例・文例

- 脛骨は大腿骨と関節で結ばれている.

- 鉄パイプの一撃によって脛骨が骨折した

- 四足獣の大腿骨と脛骨の間の関節

- 脛骨に関連した、または脛骨の近くにある

- 仙骨神経叢から発生し、大腿部を半分ほど下行し、大腿部で総腓骨神経と脛骨神経に分かれる

- 脛骨と腓骨を大腿骨に結びつけ、膝蓋によって前部を保護されている人間の脚にある蝶番関節

- 脛骨と腓骨の遠心端と距骨の近位端の間の平面関節

- 脛骨から起こる各脚の2骨格筋のどちらか

- 脛骨から第1中足骨と楔状骨まで走る筋肉

- 薄切りの子牛の関節か脛骨をオリーブ油・ワイン・トマトで料理し、ご飯や野菜を添えたもの

- 動物の器官としての脛骨

- 動物の器官としての脛骨神経

脛骨と同じ種類の言葉

- >> 「脛骨」を含む用語の索引

- 脛骨のページへのリンク