tibia

「tibia」の意味・「tibia」とは

「tibia」は英語で、人間や他の脊椎動物の下肢の骨を指す言葉である。具体的には、人間の場合、膝から足首までの部分、すなわち「脛骨」を指す。この骨は、下肢を支える主要な骨であり、歩行や走行などの動作を可能にしている。「tibia」の発音・読み方

「tibia」の発音は、IPA表記では /ˈtɪbiə/ である。カタカナで表すと「ティビア」となる。日本人が発音する際のカタカナ英語の読み方は「チビア」である。「tibia」の定義を英語で解説

「tibia」は、"The inner and typically larger of the two bones between the knee and the ankle (or the equivalent joints in other terrestrial vertebrates), parallel with the fibula."と定義される。これを日本語に訳すと、「膝と足首(または他の陸上脊椎動物における同等の関節)の間の2つの骨のうち、内側で通常大きい方の骨で、腓骨と並行している」となる。「tibia」の類語

「tibia」の類語としては、「shinbone」や「shank bone」がある。これらはいずれも「脛骨」を意味する英語表現である。「tibia」に関連する用語・表現

「tibia」に関連する用語としては、「fibula」(腓骨)、「femur」(大腿骨)、「patella」(膝蓋骨)などがある。これらはいずれも下肢の骨を指す英語表現である。「tibia」の例文

1. He broke his tibia in the accident.(彼は事故で脛骨を折った。)2. The tibia is larger than the fibula.(脛骨は腓骨より大きい。)

3. The tibia supports the weight of the body.(脛骨は体重を支える。)

4. The tibia is located in the lower leg.(脛骨は下腿に位置している。)

5. The tibia is parallel to the fibula.(脛骨は腓骨と並行している。)

6. The tibia is a long bone in the leg.(脛骨は脚の長い骨である。)

7. The tibia is also known as the shinbone.(脛骨はシンボーンとも呼ばれる。)

8. The tibia connects the knee with the ankle.(脛骨は膝と足首をつなぐ。)

9. The tibia is one of the strongest bones in the body.(脛骨は体の中で最も強い骨の一つである。)

10. The tibia and fibula are the two bones of the lower leg.(脛骨と腓骨は下腿の2つの骨である。)

脛骨

脛骨

【英】:Tibia

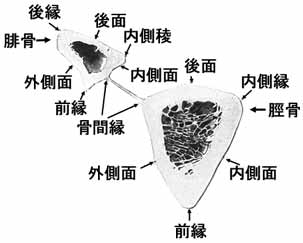

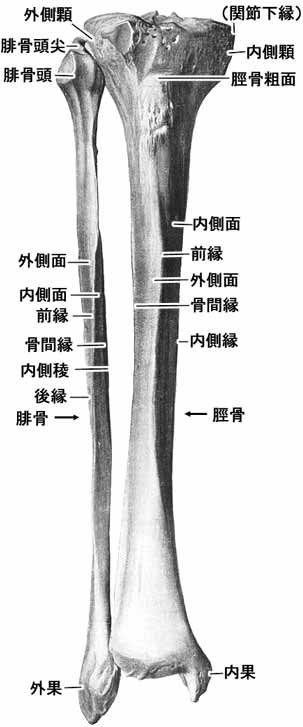

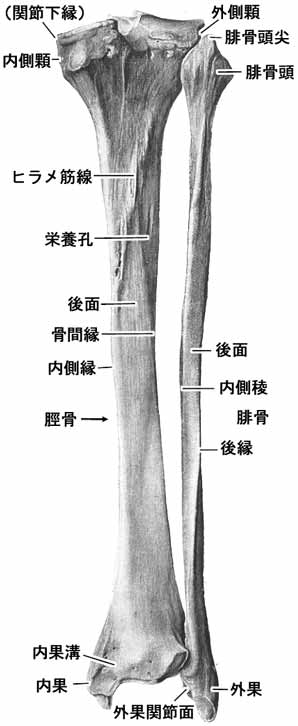

下腿の骨の一つである脛骨は、横断面が三角形をした長骨で、骨のうちで2番目に長い、下腿の前内側部に位置する。上端(近位部)と下端(遠位部)は膨隆しているが、上端の方がはるかに大きい。上端(近位端)・下端(遠位端)・骨体の3部にわけられる。上端が下端よりもはるかに幅広く強大であること、骨幹の前縁が鋭い稜線をなしていること、下端の内側部が下方に突出してることを目やすにすれば、この骨の上下・前後方向の位置づけと左右の判別は比較的容易である。上端で孔内側および後外側方へ膨隆した部分が、それぞれ内側顆と外側顆である。

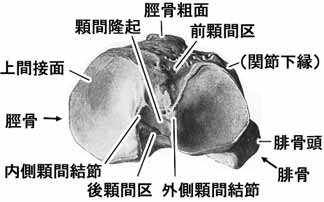

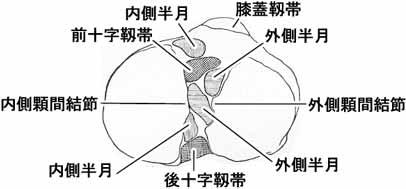

上面にある2個の平滑面が大腿骨と関節する上関節面である。内側の関節面は楕円形に陥凹しているが、外側の関節面は左右軸で凹面を前後軸で凸面になっている。内側と外側の関節面の間の隆起部が顆間隆起で、特に後方よりのところが顕著である。

顆間隆起の内側および外側部の突出している部分が、それぞれ内側顆間結節・外側顆間結節である。顆間隆起の前後の陥凹した部分がそれぞれ前顆間区・後顆間区である。近位端の前面は三角形の粗な平面をなし、血管孔がある。粗面の下端は結節状の隆起に達している。この隆起が脛骨粗面で、上方の小さいやや平滑な面に膝蓋靱帯が付着する。近位端の周囲は全体が粗面上になっているが、外側顆の外側後下面に腓骨頭に対する小楕円形の平滑面・腓骨関節面がある。

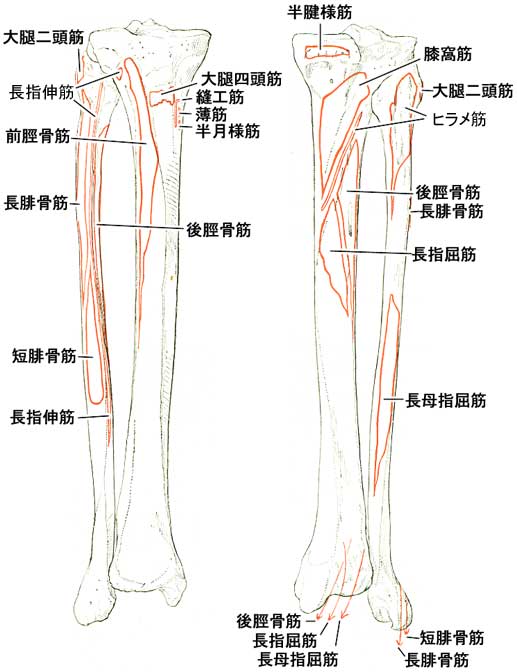

脛骨体は3縁とのうち最も明瞭で、近位2/3ではとくに鋭利である。脛骨粗面外側部から始まり内果前面に終わる。全体に軽いS字状を呈するが、遠位端では鈍で平滑となる。

内側縁は丸みをおびており、内側顆後部から始まり内果後縁に終わる。外側縁は細い洗浄の隆起として認められ、腓骨関節面前方から始まり遠位端は腓骨切痕を挟むように二分して終わる。骨間膜が付着する骨間縁である。内側面は広くやや丸みをおび比較的平滑である。

外側面は内側面より狭く平滑であるが、近位1/3に前脛骨筋がおこる浅い溝である。後面の近位1/3にある斜上外側(腓骨関節面内側下方)から斜下内側へ走る隆線がヒラメ筋線である。この筋線の下外側部に上方から入る栄養孔がある。中1/3に上下方向に走る低い隆線がある。隆線の広い内側部から長趾屈筋が、狭い外側部から後脛骨筋がおこる。他の部分は滑らかで筋におおわれる。

遠位端(下端)は膨隆しているが近位端より小さい。近位内側部で下方に突出した部分が内果で、内果の外側面は平滑で内果関節面をなし距骨に対する関節面の一部をなす。遠位端下面は距骨に対する下関節面をなし、平滑で前後に凹面左右に凸面を呈する。前後に走る引くい隆起があり関節面を二分している。

前面は平滑で丸みをおび、伸筋群の腱で被われる。前面遠位端には横走する浅い溝があり、足関節包が付着する。後面中央やや外側には長母趾屈筋腱が通る縦方向の浅い溝があり、内側には斜上外側から斜下内側へ走る長趾屈筋と後脛骨筋の腱が通る内果溝がある。外側面の三角形に陥凹した粗面が腓骨切痕である。内側面は内果として遠位方向に突出しており、丸みをおび皮下に触れることができる。

Tibiaというラテン名詞には「スネの骨」のほかに笛の意味もある。Tibia(tuba笛)から変じたという節もあるし、また古代の笛は鳥のスネの骨で作られていてので、tibiaはもともとスネの骨を指すのだとも言う。脛はもちろんスネである。

固有名詞の分類

- tibiaのページへのリンク