ちゅうか‐みんこく〔チユウクワ‐〕【中華民国】

中華民国

中華民国(台湾)

中華民国

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/11 05:32 UTC 版)

- 中華民国

- 中華民國

-

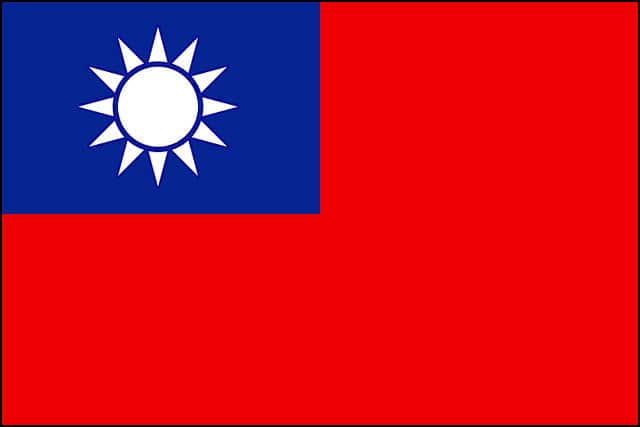

(国旗) (国章) - 国の標語:民族・民権・民生

-

国歌:中華民國國歌(中華民国国歌)

国旗歌:中華民國國旗歌(中華民国国旗歌)

-

-

公用語 標準中国語(国語、事実上)[注 1] 首都 台北市[1][2](事実上)[注 2] 最大の都市 新北市(台北都市圏) - 政府

-

総統 頼清徳 副総統 蕭美琴 行政院長 卓栄泰 立法院長 韓国瑜 司法院長 謝銘洋(代理) 監察院長 陳菊 考試院長 周弘憲 - 面積

-

総計 36,189.505km2(134位) 水面積率 10.3% - 人口

-

総計(2022年) 23,894,394[3]人(56位) 人口密度 647[3]人/km2 - GDP(自国通貨表示)

-

合計(2023年) 24兆4320億[4]新台湾ドル (NT$) - GDP(MER)

-

合計(2023年) 7907億280万[4]ドル(21位) 1人あたり 33,097[4]ドル - GDP(PPP)

-

合計(2023年) 1兆7103億[4]ドル(19位) 1人あたり 73,340[4]ドル - 建国

-

辛亥革命勃発 1911年10月10日 中華民国臨時政府成立 1912年1月1日 台湾光復 1945年10月25日 中華民国憲法施行 1947年12月25日 台北遷都 1949年12月7日

通貨 新台湾ドル (NT$)(TWD) 時間帯 UTC+8 (DST:なし) ISO 3166-1 TW / TWN ccTLD .tw 国際電話番号 +886

| 中華民国 | |||||||||||||||||||||||

| 繁体字 | 中華民國 | ||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|||||||||||||||||||||||

中華民国(ちゅうかみんこく、繁: 中華民國、注音: ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄛˊ、ウェード式: Chung-hua Min-kuo、英: Republic of China[5])は、東アジアに位置する共和制国家。実効支配している領土の大半が台湾島であることと、中華人民共和国が「一つの中国」原則を唱えている政治情勢により、台湾(たいわん、繁: 臺灣/台灣、注音: ㄊㄞˊㄨㄢ、英: Taiwan)が通称として国際的にしばしば使用されている。現在(1949年以降)の首都は台北市。

アジアで2番目の共和国[注 3]として1912年に中国大陸地区で成立したが、国共内戦で中国共産党に敗れて大陸地区から放逐され、1950年[注 4] 以降は台湾省の全域[注 5]と福建省の極一部の島嶼(台湾地区)、大陸時代には海南特別行政区に属していた東沙諸島と南沙諸島の太平島・中洲島[注 6] を実効支配する海洋国家となった。台湾地区は日本やフィリピン・中華人民共和国(大陸地区)と領海を接する。

五権憲法に基づく議会制民主主義・資本主義体制国家であり、かつては国際連合安全保障理事会常任理事国として国際社会に大きな影響を与えていた。しかし、中華民国の代わりに中華人民共和国を「中国」の国連における唯一の代表とすると認めるアルバニア決議が1971年に採択され、抗議した中華民国政府は国連から脱退し、中華人民共和国が「中国」を代表する国家の地位を継いだ。2024年時点では中華民国を正式に国家として承認している国は12か国に留まるが、以前に国交を結んでいた国々との間では、断交以降も経済・文化面の交流が行われている。

日本は1972年の日中共同声明により中華人民共和国政府を「中国の唯一の合法政府」と承認して国交を樹立したことに伴い、中華民国政府との国交を断絶した。これによって双方の大使館などが閉鎖された。国交断絶後も民間の実務関係を維持するため、日華相互に非政府組織の連絡機関(日本は日本台湾交流協会、中華民国は台湾日本関係協会)をそれぞれ設置して現在に至る。

概要

成立

1911年10月10日に勃発した辛亥革命を受け、革命家の孫文が1912年1月1日に臨時大総統に就き、中国を代表する政府として中華民国臨時政府が成立した。

同年2月12日に清朝の皇帝である宣統帝(愛新覚羅溥儀)が退位して、中華民国は名実ともに中国を代表する国家となった。その後袁世凱が第2代臨時大総統を経て初代大総統に就任した(北京政府)。その後、袁世凱を筆頭とする北洋軍閥と対立した孫文は1919年に中国国民党を創建し、1923年には後の国民政府の基となる広東大元帥府を広州に樹立したものの、1925年に死去した。

1924年には中国共産党との間で第一次国共合作を行ったが、1927年に南京事件が起こったことで同年4月に国共合作を解消すると、孫文の後継者となった蔣介石の指揮下で上海や武漢などの各地方で中国共産党員を掃討する運動、いわゆる上海クーデターを起こした。

国民政府はその後、汪兆銘らの武漢国民政府とこれに反対する蔣介石らの南京国民政府とに分裂(寧漢分裂)するが、間もなく両者は合流、北方軍閥の張作霖が日本軍によって暗殺された後、跡を継いだ息子の張学良は蔣介石の傘下に入り、満洲(東北部)は国民政府の支配下に入った(易幟)。

日中戦争

その後、満洲事変を契機に日本の後援により、愛新覚羅溥儀を執政として満洲国が建国された。さらに1937年に起きた盧溝橋事件を契機として、中華民国は日本との全面戦争状態に入った(ただし宣戦布告はどちらからもされておらず、昭和天皇の詔勅もなかったので正式な戦争ではなく支那事変と呼んだ)。

これに対抗して日本軍は、国民党の反蔣介石派であった汪兆銘を首班とした新たな国民政府(汪兆銘政権)を南京に樹立させる。その後、西安事件で第二次国共合作が成立した。1941年12月に日本とイギリス・アメリカ合衆国などとの間で太平洋戦争が始まり、英米と友好関係にある中華民国は連合国の主要国として枢軸国と対峙。日本に宣戦布告した事で、第二次世界大戦の一部として日中戦争が継続した。

戦後

1945年9月2日の日本の降伏文書調印により、中華民国は第二次世界大戦での勝利が決定した。主要戦勝国の一国として国際連合の設立メンバーとなり、GHQからの委託に基づき、1945年10月15日に台湾に進駐した。

1945年10月25日に台北で日本側の安藤利吉台湾総督兼第十方面軍司令官が降伏文書に署名し、中華民国は台湾光復の式典を行って台湾省を設置し、台湾の実効支配を開始した。日本が台湾などを中華民国へ「返還」することはカイロ宣言やポツダム宣言に謳われていたが、この時点では施政権を中華民国に移譲したのみであり、国際法上、台湾は依然として日本の領土であった。台湾光復後の1947年2月28日には台湾省民による反政府暴動(二・二八事件)が発生し、台湾省行政長官公署はこれを武力で鎮圧した。

1945年10月にアメリカの調停で結ばれた双十協定は破綻し、1946年6月から本格化した第二次国共内戦ではアメリカからの支援が打ち切られたことなどが災いして、ソ連が支援する中国共産党に対して劣勢に陥り、1949年初めには中華民国の実効支配地域が縮小し、同年1月に蔣介石総統は内戦不利の責任をとり辞任して、副総統の李宗仁が代理総統となるも、中国共産党との北平和談で最終案の国内和平協定に署名しなかったため、1949年10月1日には中国共産党が中華人民共和国を樹立した。内戦の進行に伴って中華民国政府は全国戒厳令を敷き、中国大陸の統治権喪失後も台湾地区での戒厳状態を維持した。

台湾への移転

1949年12月7日、中華民国政府が首都機能を台湾省台北市に移転させ、その後の内戦の進行に伴って中国大陸における統治権を完全に喪失した。

日本は、1951年のサンフランシスコ講和条約および1952年の日華平和条約において、台湾に対する権原を含める一切の権利を放棄したが、同条約ではそれらの帰属先が明言されていないため、台湾の国際法上の領有権は「未確定である」とする説(台湾地位未定論)が台湾独立派を中心に主張されている。

国連脱退

冷戦下の1971年に、中ソ対立の文脈の中で、アメリカ合衆国をはじめとする西側諸国と、ソビエト連邦をはじめとする東側諸国との間で政治的駆け引きが行われた結果、国際連合における「中国」の議席が、アルバニア決議案の可決によって中華人民共和国に移されることとなり、抗議した中華民国は国連とその関連機関から脱退した。

1972年にアメリカ合衆国大統領リチャード・ニクソンが北京を訪問し、中華人民共和国を承認する意向を見せると、アメリカの影響下にある多数の西側国家がこれに同調し、日本は中華人民共和国を承認して中華民国と断交(日中国交正常化)。アメリカはその後、1979年、最終的に中華人民共和国を「中国の代表権を有する正統政府」として承認した。

民主共和制

相次ぐ民主化要求運動をきっかけに、蔣介石の息子で総統の蔣経国が1987年に戒厳を解除。続いて李登輝政権下の1996年に、国民党一党独裁(党国体制)による寡頭共和制は終わり、複数政党制と半大統領制を主体とした民主共和制に変わった(総統民選期の中華民国)。

その経済や貿易規模も大きいことなどから、日本やアメリカ、イギリスやフランスなどをはじめとする主要国とは国交こそないものの、形式上非政府組織の窓口機関を通じて外交業務を行っているため、事実上の国交があると言える状態にある。世界貿易機関 (WTO) のように、主権国家ではなく、領域を代表するものとして中華民国政府の加盟を認めた国連機関もある。

21世紀初頭では、大統領制の議会制民主主義を主体とした民主共和制国家として、台湾海峡を挟んで中国大陸と接している台湾島・澎湖諸島および福建省の金門島・馬祖島(金馬地区)、南シナ海の東沙諸島および南沙諸島の太平島を実効支配している。

アメリカとの関係強化・両岸関係の回復

アメリカ合衆国は、第二次世界大戦勃発以来、中華民国と事実上の同盟関係にあり、中華民国が軍事的脅威にさらされた(台湾有事)場合は台湾関係法に基づき、あらゆる行動を取ることになっている。実際に、1996年に行われた総統選挙に伴い、中華人民共和国の人民解放軍(中国共産党軍)が選挙への恫喝として軍事演習を強行し、基隆沖海域にミサイルを撃ち込むなどの威嚇行為を行った際(第三次台湾海峡危機)には、アメリカ軍はこれに対して台湾海峡に空母打撃群を派遣し、ウォーレン・クリストファー国務長官は「アメリカは必要な場合には、台湾を助けるために台湾に近づく」と中華人民共和国に対して警告した。

2008年3月に行われた総統選挙の際も、台湾近海に空母2隻が派遣された。その総統選挙で当選した馬英九は、2010年に中華人民共和国と自由貿易協定として両岸経済協力枠組協議を締結、事実上の経済同盟を発足させるなど、2010年代から両岸関係は回復する方向に進んだ。2014年3月18日から4月10日にかけて中華人民共和国とのサービス貿易協定の署名を阻むために学生と市民の一部が立法院議事堂を占拠する事件を起こした。これを「ひまわり学生運動(太陽花学生運動)」といい、中華民国の社会運動への端緒にも当たる。

国号

中国語(中華民国国語、繁体字表記)での正式名称は、中華民國(拼音: 、ウェード式:Chung-hua Min-kuo、注音符号:ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄇㄧㄣˊㄍㄨㄛˊ)であり、国内では中華と表記することもある。公式の英語表記は、英語: Republic of China(リパブリック・オブ・チャイナ)で、略称はR.O.C.である。

「中華」は、世界の中心にある最も華やかな文明、の意で元来は黄河文明発祥の地とされる河南省辺りを指した。「華」は世界の中心の夏(古代の王朝)を意味する「夏」であった[6]。

国際連合総会決議2758が採択される以前、中華民国は国際的に「China」と通称され[7]、「中国」[8]または「民国」と略称されていた[9]

1905年7月30日、孫文は日本の東京で中国同盟会の準備会議を開き、『中国同盟会盟書』において「韃虜を駆逐し、中華を回復し、民国を創立し、地権を平均にす」という綱領を掲げ[10]、将来民権主義に基づく共和制の中国を実現するために「中華民国」という国号を定めた。[11]彼は後に1916年、その国号をなぜ「中華共和国」ではなく「中華民国」としたのかを説明した:[12]

諸君は「中華民国」という名称の意味を知っているか?なぜ「中華共和国」と言わず、あえて「中華民国」とするのか?この「民」という一字の意味こそ、私が十数年研究して得た成果である。欧米の共和国は、我が国よりはるか以前に創建されている。だが、二十世紀の国家は創造精神を持たねばならず、十八、十九世紀の成法をただ模倣し、それで満足するようではならない。共和政体とは、代表政体である。世界各国、この旗のもとに属する国々は様々で、例えばギリシャでは貴族と奴隷という階級が存在し、「専制共和」とさえ言える。また、アメリカには十四州において直接民権の制度が確立され、スイスにおいては完全に直接民権制度が施行されている。

我々もすでに専制を廃し、代議政体を採ってはいるが、そこで歩みを止め、後れを取ってよいわけがない。これからの国民は精神を奮い立たせ、世界に向かって万丈の光芒を放つ偉大な創造をなし遂げ、さらに進んで直接民権の領域に至らねばならぬ。

代議政体のもとで、人民が享受するのはただ「代表を選ぶ権利」だけである。しかし、直接民権に至れば、創制権、廃止権、罷免権をもつことができる。ただし、このような民権は広大な省単位では行使しにくいため、郡県単位で施行すべきである。地方財政は完全に地方に委ね、中央の政費のみを分担する。他の諸産業については、アメリカのトラストの弊害を戒め、中央政府が管轄すべきである。

このような制度を数年続ければ、必ずや荘厳にして燦然たる中華民国が東洋大陸に現れ、世界のあらゆる共和国の上に立つことになろう。

国名表記をめぐる諸問題

国名表記の「中華民国」は、中華民国政府による「一つの中国(China)を代表する主権国家」の認識に基づく。1971年に国際連合のアルバニア決議で中華人民共和国が「全中国を代表する主権国家」として承認されて以降、国際連合機関での「中華民国」(Republic of China)の表記の使用事例がなくなり、1984年サラエボオリンピック以後のオリンピックなどのスポーツ大会や国際機関は、Chinese Taipei(チャイニーズタイペイ、中華台北)を用いている。国際連合ならびに同加盟国の多くが、中華民国政府を「全中国を代表する主権国家」として承認せずに台湾地域を実効支配する中華民国政府と非公式関係を維持する、現状を認める名称である。世界貿易機関 (WTO) に「台湾・澎湖・金門・馬祖独立関税地域」(Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu)の名義で加盟し、Chinese Taipei とともに中華民国を表す名称として使用されている。

中華民国の国名や Chinese Taipei の名称について、20世紀末以降おもに台湾地域で反発が生じ、李登輝元総統をはじめとする泛緑派は、国号を中華民国から「台灣」(臺灣)へ改称することを推進する台湾正名運動を興している。「中国の政党」を自任する中国国民党を始めとした泛藍派は国号変更に反対し、国論を二分している。中華民国国民の国に対する意識も1990年代から変化し始めていると喧伝される。

中華民国政府は2003年9月以後、中華民国旅券に正式名称中華民国とともに TAIWAN を付記して発行している。2004年9月7日に中華民国外交部のスポークスマンは、「国交のない国に対しては「台湾」を強調することを最優先課題にし、将来的には国交を持つ国との間でも条約文書などで Taiwan を使用し、中華人民共和国との混同を避けるようにしたい」と話し、「9月7日の時点で行政院は、自国の略称として第一に R.O.C. 、第二に Taiwan 、第三に Taiwan, R.O.C. 、第四に R.O.C.(Taiwan)、第五に TPKM(台湾 Taiwan, 澎湖 Penghu, 金門 Kinmen, 馬祖 Matsu)を使用しているが、陳水扁総統の指示があれば使用順位を入れ替えて Taiwan を第一とする」とも話した。2020年の総統選挙で再選された蔡英文は、立候補時から中華民国台湾を使用して双方の立場に配慮している[13][14]。

日本における国名表記

日本語表記は中華民国。新聞社や通信社など多くのマスメディアでは「中華民国」ではなく「台湾」という表記・呼称を使用し、他の国家と併せて数える際は「地域」として中華民国(台湾)を国家に数えないこととしている[15]。

中華民国を「華」、台湾を「台」と略称する例もある。スポーツ関連では上記の通り「チャイニーズタイペイ」(中華台北)を使用することもある。これは主催する団体がチーム名としてこの表記を採用しているためである。旅行業界など経済・文化一般の呼称は大抵「台湾」表記を使用する。

日本国政府は、1972年以降中華民国を国家として承認していないが、サンフランシスコ講和条約において、台湾島一帯の領有権放棄後の帰属については言明していない。日中共同声明では、日本国政府は中華人民共和国の立場を「十分理解・尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する」と表明し、「台湾は中国へ返還されるべき」と間接的に認めるのみに留めた。

国の象徴

| 国獣 タイワンツキノワグマ |

|

|

|---|---|---|

| 国鳥 タイワンアオカササギ ミカドキジ |

|

|

| 国樹 クスノキ |

|

|

| 国魚 タイワンマス |

|

|

| 国花 ウメ |

|

国旗

中華民国の国旗は「青天白日満地紅旗」と呼ばれ、平等を表す白、自由を表す青、革命に献身した人々の血と友愛を象徴する深紅が配されている。

中華民国を国家承認する国は限られ、中華民国外の公的な場で掲揚される機会は少ない。オリンピックなどの国際的なスポーツ大会へ「チャイニーズタイペイ」として出場する際は、梅花旗を代用する。中華民国を解体して台湾本省人国家の建国を目指す台湾独立派には、青天白日満地紅旗を外来政権の旗と捉えて国旗と認めない者もいる。

歴史

|

|||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 先史時代 中石器時代 新石器時代 |

|||||||||||

| 三皇五帝 (古国時代) |

(黄河文明・ 長江文明・ 遼河文明) |

||||||||||

| 夏 | |||||||||||

| 殷 | |||||||||||

| 周(西周) | |||||||||||

| 周 (東周) |

春秋時代 | ||||||||||

| 戦国時代 | |||||||||||

| 秦 | |||||||||||

| 漢(前漢) | |||||||||||

| 新 | |||||||||||

| 漢(後漢) | |||||||||||

| 呉 (孫呉) |

漢 (蜀漢) |

魏 (曹魏) |

|||||||||

| 晋(西晋) | |||||||||||

| 晋(東晋) | 十六国 | ||||||||||

| 宋(劉宋) | 魏(北魏) | ||||||||||

| 斉(南斉) | |||||||||||

| 梁 | 魏 (西魏) |

魏 (東魏) |

|||||||||

| 陳 | 梁 (後梁) |

周 (北周) |

斉 (北斉) |

||||||||

| 隋 | |||||||||||

| 唐 | |||||||||||

| 周(武周) | |||||||||||

| 五代十国 | 契丹 | ||||||||||

| 宋 (北宋) |

夏 (西夏) |

遼 | |||||||||

| 宋 (南宋) |

金 | ||||||||||

| 元 | |||||||||||

| 明 | 元 (北元) |

||||||||||

| 明 (南明) |

順 | 後金 | |||||||||

| 清 | |||||||||||

| 中華民国 | 満洲国 | ||||||||||

| 中華 民国 (台湾) |

中華人民共和国 | ||||||||||

- 中国大陸統治時代

-

- 1912年1月1日:中華民国臨時政府が南京で成立。孫文が臨時大総統に就任。その後袁世凱が臨時大総統に就任して北京に首都を移転。

- 1913年10月6日:日本政府をはじめ、13カ国が中華民国を承認[16]。日本政府は「支那共和国」と呼ぶことに決めた[17]。

- 1916年:袁世凱が中華帝国皇帝即位を宣言するが、内外の反対により断念。間もなく、袁世凱の死去により、各地の軍閥による全面的な内乱状態になる。いわゆる北京政府、北洋軍閥政府が対外的に中国を代表する中華民国政府として1928年まで存続。

- 1919年:徐樹錚が外蒙古を占領、モンゴルの自治権を奪う(翌年ボグド・ハーンを冊封)。

- 1920年:シベリア出兵中の日本軍を、ニコラエフスクでソビエト連邦(ソ連)赤軍を支援して撃破(尼港事件)。

- 1921年:中国軍、外蒙古より撤退。ソ蒙修好条約でソ連がモンゴルの独立を承認。

- 1927年3月:南京事件で国民革命軍が列国の大使館・租界を襲撃し、アメリカ軍・イギリス軍による反撃を受ける。蔣介石は上海クーデターを起こし共産主義者を検挙する。

- 1928年6月9日:蔣介石率いる南京国民政府が中国全土を統一。(首都:南京)。北京を北平に改称する。

- 1929年7月:満洲に侵攻したソ連軍によって奉天軍閥が撃破される(中ソ紛争)。

- 1931年9月18日:満洲事変勃発。

- 1932年3月1日:満洲国建国宣言(1945年崩壊)。

- 1933年5月31日:国民革命軍と日本軍との間で塘沽停戦協定締結。

- 1936年12月12日:西安事件により剿共作戦を止め対日戦へ転換。

- 1937年7月7日:日本と南京国民政府との間で日中戦争が勃発。首都南京陥落後、蔣介石率いる南京国民政府は漢口、重慶へ撤退。

- 1938年:日本政府の支援によって、汪兆銘を首班とする南京国民政府が成立。

- 1943年:アメリカ合衆国およびイギリスとの新条約を締結。これにより、約100年に及ぶ治外法権と租界が事実上解消。

- 両岸統治時代(第二次国共内戦)

- 台湾における中国国民党の一党独裁時代

-

- 1949年12月7日:中華民国政府が台北に移転。

- 1950年1月:イギリス、中華民国と断交し中華人民共和国を承認。蔣介石、総統に復帰する。政府の活動が本格化。マッカーサー米陸軍元帥訪台。

- 1951年:サンフランシスコ講和会議においてイギリスが中華民国代表の招請を拒否。

- 1952年4月28日:サンフランシスコ講和条約(1951年9月8日調印)の発効と日華平和条約の調印(8月5日発効)。これらの条約により、日本は台湾・新南群島の権利、権原および請求権を保持しないことを宣言(ただし、両条約とも台湾の帰属先を明言したものではない)。中華民国政府と日本の国交が回復。

- 1953年:ソ連の条項違反(中国共産党を支援したこと)を理由として中ソ友好同盟条約を破棄し、モンゴル独立の承認を取り消す。

- 1958年:福建省金門県で、人民解放軍との間に八二三砲戦が勃発。

- 1960年:アイゼンハワー米大統領訪台。

- 1961年:ビルマの雲南人民反共志願軍第1、2、4軍が台湾へ撤収。残り第3軍(軍長:李文煥)、第5軍(軍長:段希文)がタイへ転進。

- 1971年10月25日:国際連合総会にて国際連合総会決議2758(アルバニア決議)が可決され、国連における「中国」の代表権を喪失。可決の直前にに国連から脱退。

- 1972年:日本政府がモンゴル人民共和国と国交正常化。日本国と中華人民共和国の国交樹立により、日華平和条約の失効が日本側から一方的に宣言される。日本との国交を断絶。

- 1975年4月5日:蔣介石総統死去。厳家淦が総統に就任。

- 1978年:蔣経国が総統に就任。

- 1979年12月:美麗島事件が勃発。

- 1987年7月15日:台湾省・台北市・高雄市における戒厳令を解除。

- 1988年1月:蔣経国総統死去。李登輝が総統に就任。

- 1992年11月7日:福建省における戒厳令を解除。

- 1996年3月23日:初の直接選挙による総統選が実施され、李登輝が当選。

- 2000年:総統選で民主進歩党の陳水扁が選出され、国民党が初めて野党となる。

- 2002年:台湾・澎湖・金門・馬祖独立関税地域」の名義で世界貿易機関に加盟。

- 2004年:陳水扁が民選総統として初めて再選される。

- 2005年:連戦国民党主席が中国大陸を訪問。胡錦濤中国共産党総書記と1945年以来60年ぶりの国共首脳会談を行う。

- 2008年:総統選で国民党主席の馬英九が民進党の謝長廷を破って当選し、国民党が8年ぶりに政権を掌握。

- 2012年:馬英九が総統に再選される。

- 2016年:総統選で民進党の蔡英文が女性総統として初めて選出される。

- 2020年:蔡英文が総統に再選される。

- 2024年:総統選で民進党の頼清徳副総統が当選[20]。

政治

|

|

| 頼清徳 総統 |

蕭美琴 副総統 |

中華人民共和国やベトナムやシンガポール、かつては大韓民国やマレーシアなど、周辺には実質的な一党独裁制を敷いている・敷いていた国家が多いが、中華民国も例外ではなかった。中華民国では1928年より党国体制が敷かれ、蔣介石とその息子蔣経国による世襲の独裁の下で戒厳が施行され、共産主義政党や本省人による台湾独立や完全選挙(国民大会や立法院での大半の議席は大陸選出枠としてほぼ固定化していた)を求める政党は「国家安全法」と「人民団体法」により存在を許されなかった。このような状況が改められたのは戒厳が解かれた1987年からである。

「二つの中国」

中華民国の政治において特筆すべきことは、中華民国政府も中華人民共和国の中国共産党政府と同様、自らを「『中国』の正統政府」であるとしている点である。これは、中華民国政府が、蔣介石率いる中国国民党が中国大陸を統治していた1947年に施行した『中華民国憲法』に基づいて樹立された政府であることに由来しており、1949年の毛沢東率いる中国共産党による中華人民共和国樹立は「反乱団体(「共匪」)による非合法行為」としてきた。

このような中華民国政府の主張は国際的に受け入れられており、中華人民共和国成立後も国連をはじめとする国際社会における「中国」の代表権も中華民国政府にあった。香港問題を抱え中華人民共和国に対して政治的配慮を必要としていたイギリスを除き、ほとんどの西側諸国が当初は中華民国政府を「『中国』の正統政府」として認めていた。

冷戦下におけるアメリカ合衆国とソビエト連邦を中心とした東西両陣営の政治的駆け引きの中、アルバニア決議によって中華民国政府が国連の中国代表権を失い脱退してからは、西側諸国においても中華民国政府を「『中国』の正統政府」として承認する国が減少した。そのため2024年時点では、バチカンやパラグアイなど、12カ国のみが承認しているという状況である。ただし中華民国政府は、日本やアメリカ、フランスなどをはじめとする多くの非承認国にも「台北経済文化代表処」などと称される利益代表部を置いており(中華民国の在外機構の一覧参照)、相手国も台湾にそのカウンターパートを設置しているため、国際的な交流は一定程度保たれている。

中華民国とバチカンの外交関係の歴史は古く、第二次世界大戦中の1942年に確立されている。一方で、中華人民共和国は1951年からバチカンと断交状態にある。しかし、近年になって両国は国交樹立に前向きな姿勢を示しており[21] 急速に接近している[22]。

タイムライン

歴代総統

治安・消防組織

中華民国において、治安維持及びに消防(救急・救難・防災を含む)業務を担う組織としては下記のものがある。

情報機関

1925年に成立した国民政府は、中国大陸統治時代に各地の軍閥と対峙したほか、日本(日中戦争)や中国共産党(国共内戦)と長期にわたる軍事衝突を続けていた。中華民国政府への改組以降も「一つの中国」(正統な「中国政府」の立場)を巡って中華人民共和国と激しく対峙していたため、国府は敵対組織に対する強力な諜報・防諜能力を必要としていた。このような経緯があり、1990年代の民主化以降も、中華民国には下記の通りに情報機関が存在している。

- 総統府・国家安全会議 (NSC, National Security Council)

- 国家安全局 (NSB, National Security Bureau)

- 国防部

- 法務部

- 調査局 (MJIB, Ministry of Justice Investigation Bureau)

国家安全保障

中華民国国軍

国民革命軍を前身とする中華民国国軍は中華民国憲法第36条に規定されており、中華民国総統が陸海空軍の統帥権を持つ。国防部組織法、国防部参謀本部組織法、国防部政治作戦局組織法、国防部軍備局組織法、国防部軍医局組織法、国防部主計局組織法の、いわゆる国防六法で定義されている。

中華民国憲法第20条により徴兵制度が敷かれていたが、徴兵規則の変更で2012年1月1日から徴兵を「停止」し、2018年12月26日徴兵制が「廃止」され志願制度に移行した[注 7]。当初は2014年に完全な志願制へ移行(4箇月の軍事訓練も廃止)を予定していたが[23]、軍事訓練は残ることとなった[24][25]。

2012年以前の徴兵制度では、満19歳以上の男子国民は、常備兵役として12か月間の兵役義務(2003年までは22カ月)を有していたが、良心的兵役拒否権が認められていた。制度の移行期間中は、1994年1月1日以降に出生した男性については2013年1月1日より4箇月の常備兵役の軍事訓練を受けることにし、1993年12月31日以前に出生した男性については、徴兵を受けていない者あるいはまだ徴兵に就いていない者は兵役法第25条3項の規定に基づいて1年間の期限で代替役(兵役の代わりに公的機関で勤務)につく。兵役では、基礎訓練と専門訓練をそれぞれ8週間ずつ行う。基礎訓練は1日8時間の計320時間、専門訓練は1日7時間の計280時間。訓練終了後は予備役に編入される。訓練終了時の合格基準は、基礎は腹筋運動と腕立てを2分間25回ずつと19分以内の3000メートル完走、専門段階では腹筋と腕立てを2分間32回ずつと17分以内の3000メートル完走となっている。

中華民国国軍は正規軍で約21.5万人、予備役で約180万人の兵力を擁しており、正規軍の内訳は陸軍13万人、海軍4万0000人(陸戦隊10000人)、空軍3万5000人、憲兵5500人である。主力戦車926両以上、駆逐艦・フリゲート艦24隻、潜水艦4隻、作戦機約400機となっている。中華民国国軍の最も重要な軍事基地は中国大陸沿岸の金門島である。アメリカ合衆国は、米華間の協定である「台湾関係法」を根拠に兵器の輸出を行っている。

1949年以降の中華人民共和国との軍事的対立を背景として、中華民国の軍事施設には自国製のみならずフランス製やアメリカ製の最新鋭の兵器、軍用機、軍用船が装備されている。だが、中華民国の国防関係予算が2015年度を基準として過去20年間ほぼ横ばいの増減となっている一方、中華民国と敵対する中華人民共和国が継続的に高い水準で国防費を増加させており[25]、政府は特別予算を組むなどして対応している。将来的には総兵力を27万5000人から21万5000人まで削減し、兵士の専門性を高める予定でいる[25]。女性兵士の割合は7.7%で、女性軍人は約1万5000人となっている。上限は8%だが、将来的には女性定員枠を拡大する方針を明らかにしている。

2006年10月9日、陳水扁総統は中華民国国慶日(双十節)式典に出席するため訪台した日華議員懇談会のメンバーと会見し、その席で北朝鮮が同日に地下核実験を実施したことを強く非難するとともに、日本とアメリカ合衆国との軍事交流を強化して、両国と準軍事同盟を構築する必要性を強調した[26]。

2015年(民国104年)度の国防関係予算は、3,128億元で、国家予算全体に占める割合は16.17%となっている[27]。過去10年の国家予算に占める国防関係費の比率は2008年以降減少しており[27]、GDPに対する比率も約2%で推移している[28]。

2021年3月、中華民国国防部が公表した今後4年間の国防方針を記した報告書では、章を独立させて中華人民共和国からの防衛に関する対外協力の重要性を確認[29]。アメリカ合衆国との連携に加え、名指しを避けながらも日本を念頭に「民主的な友好国と人的交流や軍事演習の見学、国防関係者の駐在拡大などを図り、協力の拡大をめざす」とし、台湾有事の回避に加え、中華人民共和国の攻撃を受けた場合の防衛にはアメリカ合衆国と友好国の協力が欠かせないとの認識を示している[29]。アメリカ合衆国・日本と正式な軍事演習を実施できていない現状を踏まえ、「せめて台湾有事を想定し、早急に両国と無線やコンピュータを使った通信の訓練をしておくべきだ。軍にとって通信は最も大切な基礎だ」とする意見もある[29]。

民間防衛も強化しており、2022年1月には「全民防衛動員署」を開設。中国軍の増強や2022年ロシアのウクライナ侵攻を受けて、地方政府による災害対応の動員訓練を同年春から夏は戦時対応に改め、同年4月12日に『全民国防ハンドブック』の雛型を公表した[30]。

台湾関係法

アメリカ合衆国と中華民国の間には正式な国交が無いが、中華民国が軍事的脅威にさらされた場合は、台湾関係法に基づき中華民国を助けることとなっており、事実上の同盟関係にある。実際に、1996年3月23日に行われた総統選挙の前後に、「独立派」と目される李登輝総統の再選を阻止しようとした、中華人民共和国の中国人民解放軍が、台湾島近海に「実験」と称して弾道ミサイルを発射し、第三次台湾海峡危機になったことに対し、アメリカ軍は「インディペンデンス」「ニミッツ」を基幹とした空母打撃群を派遣し、中国を牽制した。

国際関係

国家承認している国

2024年1月時点で、中華民国を国家承認し、公式の外交関係を持つ国連加盟国は、11か国(非加盟国のバチカンを含めると12か国)である。「中華民国政府を認めるか、中華人民共和国政府を認めるか」という「一つの中国」論により、これらの国は中華人民共和国との国交を結んでいないが[31]、このうちセントルシアなどは、かつて中華人民共和国と国交を結んだが、後に中華民国と国交を回復した[32][33]。かつて中華人民共和国との国交を断交した後、再び中華民国と断交したナウルのように、方針が二転三転する国家も存在する[34]。

かつては中華民国が中国大陸を統治しており、国連創設時の初期メンバーでもあったため、多くの国と国交を結んでいた。しかし、中華人民共和国が大陸を統治し始め、アルバニア決議により中華民国が国連を追われると、外交関係国は1969年の68か国から1978年には21か国に激減した[35]。さらに、中華人民共和国の国際的な影響力が増大した2000年代以降、中華民国を承認する国は減りつつある[36]。

国家承認をしていないが実質的に外交関係を継続している国

第二次世界大戦以前に多くの国々と国交を樹立していた経緯から、現在国交を結んでいない国々との間でも実質的に外交関係を継続している。その中でも台湾島や澎湖諸島の旧統治国である日本や旧同盟国のアメリカ合衆国、西欧諸国との関係を重視している。こうした国々の多くでは、事実上の大使館として台北経済文化代表処が設置されている。

- 第二次世界大戦後の1952年に日華平和条約が調印され、日本は中華民国との国交を回復した。しかし、1972年の日中共同声明調印による日中国交正常化を受け、日華間の国交は断絶された。日本ではアメリカの台湾関係法に相当する国内法が制定されなかったが、経済交流を従来通り維持させるため、事実上の大使館・領事館の役割を果たす民間の利益代表部(日本台湾交流協会)を設置し、非公式の外交関係を維持している。協会の台北事務所へ経済産業省、外務省、防衛省の職員などが出向している[37]。両国政府が利益代表部を通じて二国間協定を締結したり、親書の交換がされたりしている[38][39]。超党派の日華議員懇談会を中心にして、議員外交も盛んに行われている。馬英九総統は日台関係を「特別なパートナーシップ」と位置づけ、経済貿易・文化・青少年・観光・対話の5つのテーマを主軸に交流強化を推進している。与野党政治家の往来も活発に行われている。

- 第二次世界大戦において同盟国として戦い、戦後も米華相互防衛条約を結んで同盟関係を保ってきたが、1979年に国交を断絶して同条約は失効し、中華人民共和国を「中国を代表する政府」として承認している。

- しかし、歴史的経緯から断交後も中華民国を諸外国の国家および政府と同等に扱っており、「台湾関係法」「台湾旅行法」によって事実上の外交関係が維持されている。台湾関係法では、原子力協定や武器売却などの、1979年以前に両国との間で締結された条約を有効なものと認めている。米台間の大使に相当する者には外交特権が付与されており、与野党政治家の往来も活発に行われている。

- トランプ政権発足後は米台関係がより強固になり、2018年には、アメリカ合衆国下院において中華民国との国交回復を求める決議案が提出された[40]。

- バイデン政権の発足以降、米台関係はさらに強固なものとなり、2022年8月13日、中華民国外交部は台湾海峡の安全を維持している米国に感謝の意を表明した[41]。

冷戦後の動向

李登輝政権時代に入り、中華民国政府は中華人民共和国の存在を「反乱団体による非合法行為」とは規定しなくなったが、現在も中華民国を「『中国』の正統政府」とする主張は変えていない。そのため、中華民国国内では、「『中国』の正統政府」であることをやめ実効支配地域のみを統治する政府として国家を再編することで、中華民国の新たな国際社会復帰を模索する動きも活発化している。2005年8月1日には、陳水扁総統が「中華民国は台湾」と語っており、中華民国の国家としての定義は国内において二分している状況である。

さらに21世紀初頭では、両岸を統治することを前提とした中華民国の国家体制から脱却し、台湾のみの統治を前提とした国家を創出する台湾独立運動も活発化しており、そのことが問題をより複雑化している。もっとも、台湾においては、この問題に関するさまざまな意見が存在しているものの、少なくとも台湾が中華人民共和国に属するものではないという点では世論の大勢が一致している。そのため、中華民国の国会たる立法院の議員は、主に「台湾の主権は中華民国に属する」とする泛藍派と、「台湾の主権は中国の国家には属さない」とする泛緑派(台湾独立派)のいずれかに大別される。

世論調査では、「実質的に中国共産党による一党独裁国家であり、言論や思想、宗教選択の自由すら許されていない中華人民共和国」と完全に分離して、議会制民主主義体制が堅持されている現在の状況を維持したいとの意見が大勢であり、中華人民共和国との統一や中華民国体制からの独立を望む声は少数意見である。そのため、中華民国の世論は基本的には現状での安定志向にあると言え、各党も世論を配慮しながら政治活動を行っている。

アメリカ、イギリスなどの中華人民共和国と国交のある諸国の政府も、公式には中華人民共和国の唱える「一つの中国」政策を支持しているものの、大統領制議会民主国家を維持することを望む中華民国の国民の意向を尊重することと、中国共産党の一党独裁国家であり、言論の自由が抑圧されている中華人民共和国[42][43] によるアジアにおける軍事的覇権を牽制する意味からも、この状態の維持を事実上支持している。日本は中華人民共和国の唱える「一つの中国」政策を「理解し、尊重する」という表現にとどめ、承認しているわけではないが、中華民国との正式な国交はなく、事実上アメリカ、イギリスなどと同様の立場を取っている。第二次安倍政権下では台湾と中国が明確に別の国であるとして取り扱う事が多くなるなど、情勢の変化が起こっている[44]。

2000年代後半に入り、中華民国と国交を有していた中央アメリカのコスタリカが2007年に中華人民共和国と国交を開き、その他パナマ、ニカラグア、ホンジュラスなどの中央アメリカ諸国も世界第二位の経済大国となった中華人民共和国との経済関係を重視する方針を打ち出しているが、中国国民党の馬英九政権の立場を尊重する中国共産党の意向により、中華人民共和国はこれら経済的な関係の深まる中央アメリカ諸国との国交を樹立していなかった[45]。しかし、中華民国が2016年に民主進歩党の蔡英文政権に交代してからは、中華人民共和国はガンビア、サントメ・プリンシペ、パナマ、ブルキナファソと相次いで国交を樹立するなど、中華民国との断交を迫る外交路線に回帰した[31]。

2019年9月20日、キリバスと断交[48][49][50]。

2023年8月21日には中央アメリカ議会が中華民国は中華人民共和国の一部であるとしてオブザーバーの地位を剥奪し、代わりに中華人民共和国をオブザーバーに選定。これを受け中華民国は即時脱退を決定した[53]。

地理

中華民国の実効支配地域(台湾地区)

中華民国と中華人民共和国は、互いの管轄下にある領土の領有権を主張している(分断国家)が、民主進歩党政権下の中華民国では、台湾が中華民国と同等であると主張する傾向が強まっている[55][56][57]。

東沙諸島と南沙諸島については、中華人民共和国・フィリピン・ベトナム・マレーシア・ブルネイと領有権を争っている。

領土問題

中華民国の国土は、中華民国憲法増修条文によって下記の通りに区分されている[58]。

- 自由地区(台湾地区):中華民国政府の実効支配が及ぶ範囲。台湾島(台湾)、澎湖諸島、金馬地区(金門県、連江県)、東沙諸島、及び南沙諸島の一部から成り立っており、日本や中華人民共和国、フィリピンなどと領海を接している。

- 大陸地区(中国大陸):自由地区を除いた中華民国の領土。中華人民共和国政府が実効支配している区域(中国大陸、及びに香港・マカオ)に加え、以下の地域の領有権主張も含まれている。

2005年時点で中華民国が主張する総面積は 11,418,174km2 だったが、中華民国政府はこれらの情報について公開を取りやめている。これは、中華民国が清朝の全てを継承した国家という認識によるものであり、中華民国は中ソ友好同盟条約に基づいてモンゴル人民共和国(現在のモンゴル国の前身)の独立を一旦承認したものの、同条約を正式に破棄した1953年にモンゴル独立の承認を取り消したものとされてきた(詳細は台蒙関係を参照)[59]。しかし、2003年に中華民国とモンゴルとの間に事実上の大使館が設置された他、2010年に中華民国政府は「我が国の領土に外蒙古は含まない」との見解を示しており、2012年に大陸委員会は、1946年の中華民国憲法制定時点で外蒙古独立をすでに認めており、憲法第4条で中華民国の領土とされる「固有の領域」に外蒙古は含まれないとの資料を発表した[60]。上記のように、中華民国は中国大陸(中華人民共和国の実効支配地域)、南チベット(アルナーチャル・プラデーシュ州)、江東六十四屯、パミールなどを自国の領土であると主張している。

2004年に中華人民共和国がロシアと確定させたアムール川の現国境線も認めていない。1969年、日本の主権下にある尖閣諸島に中華民国の国旗を掲揚し、付近海域の石油採掘権をアメリカ企業に与えた上に、1971年6月以降は中華人民共和国による同様の主張に対抗すべく、領有権を主張している。南シナ海の東沙諸島および南沙諸島の全域となる十一段線、中華人民共和国の「九段線」について領有権も主張している。

建国当初の中華民国は中国大陸のみを領有する国家であり、1895年に日清間で締結された下関条約によって日本に割譲された台湾島一帯はその版図に含まれていなかった。しかし前述の通り、第二次世界大戦中の1943年に出されたカイロ宣言において同地域は中華民国に返還すべきであるとされている。

中華民国は、1945年の日本の敗戦により、台湾島一帯を「中国の一部」として実効支配下においた。その後、国共内戦の結果、中華民国は1955年までに台湾省・福建省の一部以外の領地を全て喪失し、1912年の建国から一貫して統治している地は福建省の金門県と連江県の島嶼部のみとなっている。しかし「『中国』における唯一の正統政府」を自任する中華民国は大陸地区の統治権の主張を放棄せず、中華民国政府が発行する官製地図『中華民国全図』には前記地域を中華民国国土として掲載してきた。しかし2004年1月、内政部は、実効支配地域外を含めた『中華民国全図』の新規発行を停止する決定を発表し、今後公式な国土範囲にも変化がある可能性が示唆されている。

沖縄県への認識

中華民国では、沖縄県地域を「琉球」と称することがある。琉球王国がかつて明朝や清朝の冊封国であり、沖縄返還が中華民国政府との協議を経ずに進められたことを中華民国側は不満としていたともいわれるが、中華民国政府は、正式には琉球諸島の領有権を主張していない[61]。しかし、例えば桃園国際空港の那覇空港行き便の行き先表示は「琉球」(英字表記は「Okinawa」)である。なお、香港国際空港から那覇行き便の行き先表示は「沖縄島」となっている。

行政区分

概要

中華民国の行政区画は中華民国憲法第11章の条文によって規定されており、第一級行政区画として省や直轄市、蒙古盟旗[62]・西蔵地方および海南特別行政区[注 8]が1949年時点で定められていた。

だが、この行政区分は中華民国政府が大陸地区を実効支配していた時代に規定されたため、国共内戦で中華民国の実効支配区域が台湾地区のみに狭められると、実際の行政実務(地方自治)との整合性が欠如した内容となってしまった[注 9]。そのため、中華民国政府は非効率な行政組織の改善を目的として、1997年の憲法増修条文第四次改正で省が持つ地方自治の権限を実質的に廃止し、省政府の機構を行政院の出先機関として中央政府に組み込んだ。1997年の省政府に対する措置を「省虛級化」(虚省化)と称し、これ以降の中華民国で台湾省およ福建省は地方行政区分として機能しておらず、単なる地理的区分となっている。

憲法増修条文によって省の機能に変更が加えられたのち、2018年に省政府の組織は全て行政院国家発展委員会に移管され、現在は省は名目上の行政区画となっている。1949年に中華民国政府が制定した中華民国全土の行政区分についても、直轄市が6市増えた点を除いては変更措置が取られていないため、公式には大陸地区を含めて有効とされている。

中華民国海軍の艦艇の中には、大陸を統治していた当時の地名で、中国大陸の都市に由来する名称を採用した艦艇が存在している(康定級フリゲートなど)。台北市にはウルムチの旧名である「迪化」に由来する迪化街がある。

主要都市

中華民国台湾地区の主要都市としては台湾島北部盆地に位置し、1949年から「中華民国中央政府所在地」[63]となっている台北市がまず挙げられる。台北市は1945年に設置された台湾省の省都も兼ねていたが、省都については1957年に台北市から台湾島中部にある南投県南投市中興新村へと移されている。その他の主要都市には、直轄市の新北市・桃園市・台中市・台南市・高雄市があり、いずれも台湾島北部から西部にかけて位置している。

首都

中華民国の首都は、1931年6月1日から1947年12月24日までは法律で南京と明示されていたが、1947年12月25日の中華民国憲法施行以降は首都所在地について法律で明文化されていない。1949年12月7日以降、中華民国の中央政府機構は台北に置かれているが、中華民国政府は歴史的な経緯から台北市をあくまで臨時首都[1]、あるいは「(国共内戦に伴う)戦時首都」[2] と見なしていた。しかし、2022年に外交部が発行した「Taiwan at a Glance(ひと目でわかる台湾)」では、台北市を首都として表記している[64]。

経済

2022年のGDPは7907億ドルで[65]、今後も成長すると予想されている。同年の一人当たりのGDP(購買力平価PPP)は73,344ドルであり[65]、世界12位である。

1912年の中華民国の成立当初、清朝の対外賠償金を継承し、鉄道や税関などの収入源を賠償金の担保として列強の支配下に置かれていたため危機的な経済状況にあった。

建国当初の政争に加え、中国共産党軍との対立、さらに日中戦争と国内での混乱が続いたことで経済状況が悪化し、物資が軍需用として優先使用され、その物資の輸送も限定された交通手段に頼っており国民経済は困窮を極めた。

1945年の第二次世界大戦終結により、特に東北および台湾では大日本帝国が遺した資産を活用した工業化などによる経済建設を計画したが、まもなく開始された国共内戦により経済政策の実施は頓挫、国民党が行った紙幣の濫発による急激なインフレなどで台湾の国民経済は崩壊の淵に立たされることとなった。

1949年に国共内戦に敗れ、領土を台湾地区のみに縮小した中華民国政府は「大陸反攻」を実現すべく国力の充実を図り、経済方面でも濫発した貨幣(国民党軍が発行した旧台湾ドル)を廃してニュー台湾ドルを発行しインフレを抑制、傾斜生産方式を採用した工業化を図るとともに、冷戦下のアメリカからの経済援助を活用しての経済政策を実施、それまで農業と農業関連の加工業が主であった台湾の経済を軽工業、やがては重工業へと転換させることに成功し、現在ではアジア有数の先進工業国としての地位を確立、特にパーソナルコンピュータやマザーボード、液晶、レーザーモジュールやなどの高度な技術開発力を必要とする情報技術関連機器や、自動車やオートバイとその部品、付加価値の高い自転車、家電製品とそのための電子部品をはじめとする製造業、海運や航空業でその強みを発揮し、世界トップクラスの外貨準備高を擁する経済大国へと変貌している。

2000年代以降は、中華人民共和国やインドなどの、低賃金の単純労働力を提供する発展途上国の台頭によって、高度な開発、生産力を必要としない製造業においては、工場の海外進出に伴う産業の空洞化が進行したが、これに対し政府は情報技術へのさらなる投資とあわせて、バイオ産業などより高い技術を有する産業に重点を置く政策に転換しつつある。

世界中に広がる華僑ネットワークに駆使した世界戦略も強みである。アメリカや日本で注文を取り、中華人民共和国やベトナムに製造させる仲介的戦略も、この華僑ネットを利用している。近年は高雄港や基隆港、台中港が中国大陸や東南アジア、および太平洋地域における海運の重要なハブとしての地位を獲得しており、海上コンテナ取扱高世界一を誇る一大海運企業である長栄海運などがそれを後押しする形となっている。

中華民国の経済は日本経済との共通点が多い。資源小国であることから技術力、工業生産力に依拠し、世界市場で優位に立てる高付加価値製品を開発製造することによって、外貨を獲得する加工貿易が基本である。独立志向の強さが国民性であり、それが経済に活力を与えると同時に、大企業の成長に必要な人材の確保が困難な一面もある。

1000万人以上の観光客を目標にした観光戦略を打ち出し、2010年に中華人民共和国と締結した海峡両岸経済協力枠組協議や日台投資協定・日台オープンスカイ協定締結などにより2011年に600万人以上の観光客が訪れた。外貨収入は1兆円を超える。

2013年シンガポールとの自由貿易協定を締結、環太平洋戦略的経済連携協定 (TPP) 参加を検討しており、経済自由化や金融緩和にも力を入れるとされている。2016年11月の失業率は3.87% (45万5000人) になっており、経済協力開発機構 (OECD) 平均と比較しても大きく下回っていて、雇用も比較的安定している。

日本経済との関係

中華民国と日本とは、実効統治する台湾がかつて日本領であったなど歴史的に関係が深く、地理的に近いことから、貿易をはじめとした経済的交流が非常に緊密である。その象徴として、台北の台北国際金融センタービルは日本の熊谷組を中心としたJV(共同企業体)が施工しているほか、日本の新幹線の信号・車両技術を導入した台湾高速鉄道も南港(台北市)-左営(高雄市)間で運行中である。多くの日本企業が進出しているだけでなく、中華民国の企業も日本に進出するなど、経済的交流は年々強まっている。工業団地に日本企業を積極的に誘致を続けている他にも、中華人民共和国に日本企業が進出する際に、台湾企業と組むケースが多くなっている。

2018年現在、日本は中華民国にとって2番目の輸入元であり、輸出先では4番目の貿易相手国である[66]。

中華民国の代表的な大企業

- 漢翔航空工業 中華民国の元国営企業である軍用機メーカー。中華民国空軍傘下の組織をルーツとするが、現在では国内外の民間機の製造分担請負なども担当。

- 鴻海精密工業 世界最大の EMS 企業

- TSMC 世界最大の半導体製造ファウンダリー

- ASUS

- Acer 世界有数のパソコン・PC関連機器メーカー。

- BenQ(ベンキュー)2001年にエイサーグループから独立

- AU Optronics (AUO) BenQ グループの液晶パネルメーカー

- GIGABYTE

- MediaTek ファブレスIC設計企業である

- クアンタ・コンピュータ

- Micro-Star International (MSI)

- HTC

- 裕隆汽車 (Luxgen)

- SYM (三陽機車)台湾を代表するスクーターメーカー

- KYMCO (光陽機車)SYMと同じく台湾を代表するスクーターメーカー

- 東元電機

- 大同公司

- ジャイアント・マニュファクチャリング

- 台湾銀行

- 中国信託商業銀行

- エバーグリーン・グループ

- チャイナエアライン(中華航空)

- 国泰人寿(生保)グループ

- 新光人寿(生保)グループ

- 新光三越 日本の三越(現三越伊勢丹ホールディングス)グループと共同設立された、台湾最大のデパート

- 統一企業グループ(小売業界最大手)

- 台湾プラスチックグループ(台湾最大の企業グループ)

- ナンカンタイヤ

交通

科学技術

上記のように世界的な競争力を持つ企業もあり、高度な科学技術力を有している。台湾出身の李遠哲は1986年にノーベル化学賞を受賞した。後に李が院長に就任した中央研究院が、自然科学と社会科学を含めた国家アカデミーの役割を担っている。

宇宙開発

1991年に宇宙開発に着手した。台湾国家宇宙センターが中心となり、アメリカに委託しての人工衛星の打ち上げと運用、ロケットの開発に取り組んでいる。地球観測衛星「FORMOSAT(フォルモサット)」シリーズのうち、初めて自主開発した「FORMOSAT-5」(フォルモサット5号)を2017年8月25日、スペースX社のロケットにより打ち上げられた[67]。

国民

国民の定義と人口

中華民国の国民は、中華民国憲法第3条の規定によって「中華民国の国籍を有する者」とされており、2021年の時点で 2339万4787人となっている。人口密度は平均 650.42人/km2(2017年1月)である。人口が1千万人以上の国では世界2位になった。

中華民国の国民は、更に中華民国自由地区(台湾地区)人民と無戸籍国民に分けられる。

- 中華民国自由地区人民

中華民国政府が実際に統治している台湾、澎湖、金門、馬祖列島等地の国民、「無戸籍国民」や「大陸地区人民」などと区別する意味合いで用いられる。

- 無戸籍国民

海外華人など、中華民国の国籍を保持しているが「中華民国自由地区」に戸籍がない国民、中華民国内政部によると、「無戸籍国民」は数万人が存在している。一部の国で中華民国国民を対象に短期滞在ビザを免除しているが、日本やアメリカなどでは中華民国国民身分証の番号記載がない無戸籍国民の旅券所持者は対象外となっている。

中華人民共和国支配下の大陸地区人民、香港居民、マカオ居民の国籍帰属については、憲法および法律では明確な規定していないため、外国人には属さず、国民にも属さないというあいまいな立場にある。

- 大陸地区人民

「台湾地区と大陸地区の人民関係条例」によると、台湾地区以外の中華民国領土の人民を指す、大陸委員会という専門の行政機関があり、大陸地区人民関連する事務を処理する。2023年に中華民国国民ではないという通達を行政院が出している[68]。

- 香港居民、マカオ居民

1997年の「香港マカオ関係条例」制定まで、香港地区とマカオ地区の華人については自由地区人民と同じ、中華民国の国民の権利と義務が保持されていたが、香港およびマカオの返還により、香港居民およびマカオ居民は通常の中華民国の国民の資格を撤廃した。現在は大陸地区人民と同じく、大陸委員会が管理する。

民族と省籍矛盾

台湾地区の住民は大きく漢民族と台湾原住民に分けられる。中華民国政府が認定した原住民は、2016年現在で16民族55万人弱であり全人口の約2.3%である[69][70]。中華民国では、国民である国内各民族が融合して中華民族を形成するとされており、中華民国憲法第5条によって各民族間の平等が定められている。中華民国国民は省籍が存在し、在籍する省によって本省人と外省人に分けることがある。原住民は広義には台湾本省人に含まれるが、通常は分けて考えられる。この区分に従うと、中華民国編入後の台湾島一帯では、人口が多い台湾本省人が政治的には少数派の外省人に支配される構図が浮かび上がるが、これは省籍矛盾と呼ばれ、長年にわたり社会問題とされてきた。

客家と移民

広義の客家人は約500万人であり、全人口の約22%である。中華民国に帰化している人口は7万1398人であり、全人口の約0.3%である。

新移民(外国籍)

外国籍配偶者の数は約40万人で中国大陸とベトナム国籍(在台ベトナム人)が最も多く、約8万6000人であり他にはタイ・インドネシア・フィリピンの順である。外国籍の人口は約65万人である。

難民

中華民国には難民を受け入れる制度は存在しない。過去にインドシナ難民などを受け入れたことはあるが個別に滞在許可を出しているに過ぎない。大陸との関係で国際人権条約に加盟出来ない[71]。

政治難民として想定される中国大陸出身者は安全保障上の懸念もあり移民としても職歴による制限を受ける[72]。

言語

中華民国では標準中国語(国語)が事実上の国家言語とされていたが、2018年に可決された言語発展法により土着の台湾語、客家語、台湾原住民の諸言語、手話が国家言語と平等であるとされている[73][74]。

国語は中華人民共和国で使われている普通話とほぼ同一言語とされるが、21世紀初頭では政治・文化・社会の違いにより語彙や発音などの細かい部分に多少の相違点が生じているため台湾国語(台湾華語)と称されることも多い。

正体字(繁体字)と呼ばれる簡略化されていない漢字の字体を標準としている。これは日本の旧字体に近いが、中華人民共和国で大幅に簡略化された簡体字とは大きく異なる。ただし実際の生活においてはある程度の略字や俗字が使用されている。漢字の発音表記には北京政府時代に制定された注音符号を教育で使用しており、コンピュータやスマートフォンへの入力に広く用いられている。

宗教

教育

中華民国は教育制度として国民小学(小学校)6年間と国民中学(中学校)3年間が義務教育とされている。21世紀初頭では小中学をあわせた「九年一貫課程綱要」に基づいてカリキュラムが編成されている。儒教圏の例に漏れず学歴社会であり、高等教育を受ける者が多い。

民主化後、国語以外の言語、すなわち台湾語、客家語、台湾原住民語の教育が義務付けられたが、中国国民党による戒厳令時代はすべて国語のみで教育することとされていた。このため、1920年代生まれ前後の世代は台湾語(または客家語)のみで国語が話せない者がおり、その下の世代では両方を解するが、1950年生まれ世代前後以下では国語のみで台湾語を解しない者が少なくない(特に北部の都市部)。たとえ話せたとしても発音に国語の訛りがある場合も多い。

従って同じ「台湾人」でも高齢者と若者との間でコミュニケーションが成り立たないということも珍しくない。日本統治時代には日本語での教育が義務付けられていたため日本語を話すことのできる日本語世代と呼ばれる人達がいる[75]。

保健・医療

|

この節の加筆が望まれています。

|

LGBT

2019年5月17日、同性結婚を認める特別法「司法院釈字第748号解釈施行法」が立法院で可決された[76]。蔡英文総統の公布ののち同年5月24日ににより施行され、アジアで初めて同性婚が認められた国となった。2023年8月現在、アジアで同性結婚が合法的に認められる2か国のうちの一つでもある。

文化

代表的な文化施設

- 中正紀念堂

- 台北市中正区にある中正紀念堂は、1975年に死去した初代総統・蔣介石の業績を称えるために建てられた高さ70メートルの建築物であり、紀念館の外観には中華民国の思想が視覚的に反映されている。

- 国父紀念館

- 台北市信義区にある記念館。博物館としても分類される。「国父」とは孫文のことである。11ヘクタールの敷地をもつ中山公園の中に建っている。1866年生まれの孫文の生誕100年を記念して建設されたもの。1968年に着工し、1972年5月に竣工した。設計は大洪建築師事務所の王大閎、施工は毅成建設であった。

- 故宮博物院

- 台北市士林区にある国立故宮博物院は、国共内戦に敗れた中華民国政府が台湾へと撤退する際に、北平の故宮(紫禁城)と南京の国立中央博物院から持ち運んだ中国歴代の貴重な美術品を収納・展示している博物館である。

- 国立故宮博物院のコレクションは、宋、元、明、清の歴代宮廷の収蔵文物を継承しており、その内容も数も極めて豊富である。これらの文物の発展は、近代中国社会の変遷と密接な関係がある。中華民国が建国されて13年後、清朝を退位した溥儀皇帝を紫禁城から追放し、宮廷にあった文物を点検すると同時に、故宮博物院を設立した。

- 1925年10月10日、故宮博物院が正式に設立された。この時から、歴代皇室と宮廷が所蔵していた貴重な文物は、中華文化遺産として永く後世に伝えられることとなり、全ての人々が自由に宮廷に出入りし、国の至宝を鑑賞できるようになった。初代院長は易培基(1880-1973)氏で、1925-1931年は北平故宮博物院の啓蒙の時代であるといえる。

象徴的な施設

- 台湾桃園国際空港

- 桃園市にある台湾桃園国際空港 は、台湾地区最大の国際空港である。開業当初は、初代総統である蔣介石の本名から取った中正国際空港(英語名は蔣介石の英語 Chiang Kai-Shekの頭文字からC. K. S. airport、チャイナエアラインの機内放送(日本語)では「蔣介石国際空港」と紹介していた)であった。しかし台湾複数政党制の導入を経て、さらに中国国民党が下野してからは、この名称を用いることに批判的な論調が増え、最終的に2006年に現在の名称に改められた。

- 台北101

- 台北市信義区にある超高層ビル。高さ508mで地上101階+地下5階から成る。旧称は「台北国際金融センター(臺北國際金融大樓)」。7年間の工期を経て2004年、それまで世界一だったマレーシア(クアラルンプール)のペトロナスツインタワーを超える建築物として竣工した。コンサートやイベントで使用される「台北南港101」は、これとは別の施設。

食文化

スポーツ

世界遺産の登録

中華民国は国際連合から脱退しているため、国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)への加盟を認められておらず、世界遺産が一つも登録されていない。しかし、陳水扁政権発足後から、行政院を中心に世界遺産登録を目指す動きが活発化しており、2003年には世界遺産登録候補地として12か所が選定されている。

暦と祝祭日

中華民国では、建国年である1912年を元年とする民国紀元を西暦と併用している。民国紀元は中華民国における行政の公式暦法とされ、一般に誕生年も「民国N年」「民前N年(1911年以前)」と表現される。民国紀元も太陽暦によるが、祝日(國定假日)、民間の年中行事は旧暦で行うものもあり、日常生活では併用されている。2016年完全週休二日制度を実施した、労働者にも公務員(2001年に開始され)と同様の完全週休二日制が実施された。合計9日の祝日がある。

脚注

注釈

- ^ 公共交通機関での放送言語として台湾語、客家語なども指定されている。

- ^ 中華民国の首都を定める法令は1947年以降存在しない。詳しくは「中華民国の首都」を参照。

- ^ アジア初の共和国はフィリピン第一共和国であると見なす場合。ただし、当時のフィリピンはスペインの植民地支配からアメリカの植民地支配下への移行期間にあり、アメリカの支配下から脱し切れていなかったため異論がある。

- ^ 中華人民共和国は1949年10月1日に建国されたが、この時点で国共内戦は未だ継続中であり、中華民国政府は華南三省と西南部三省の広範囲を支配し、広州を臨時首都としていた。中華民国政府が大陸地区から台湾へと転戦(撤退)したのは同年12月7日で、大陸地区における大規模な戦闘は1950年5月1日の海南戦役終結まで、中華民国の支配地域喪失は1955年2月24日の大陳列島喪失まで続いた。

- ^ 1949年末時点の行政区画。その後の行政区画再編により、6つの直轄市が台湾省から分離している。

- ^ 管轄は高雄市。

- ^ ただし、2012年以降も「4箇月間の軍事訓練」を受ける義務は残っているので、本来の意味での徴兵制廃止ではなく、実質的には「兵役期間の1年から4箇月への短縮」である。

- ^ 行政院直属の区域。ただし、中華民国憲法上に特別行政区に関する規定はない。

- ^ 台湾地区と台湾省の範囲がほぼ重なるため、中央政府と台湾省政府の管轄区域もほぼ重複してしまい、省単位での地方自治が事実上機能しなくなっていた。

出典

- ^ a b 台北案内 - 歴史と政治(公益財団法人日本台湾交流協会台北事務所)

- ^ a b 臺灣簡史>國際危機與兩岸關係(中華民国行政院新聞局)

- ^ a b “National Statistics, Republic of China (Taiwan)”. 中華民国政府 (2021年9月). 2021年10月29日閲覧。

- ^ a b c d e “World Economic Outlook Database, October 2021”. IMF (2021年10月). 2021年10月29日閲覧。

- ^ “中華民國總統府” (中国語). www.president.gov.tw. 2024年1月9日閲覧。

- ^ NHKスペシャル『中国文明の謎』第1集「中華の源流・幻の王朝を追う」(2012年10月14日放送)の中で、「夏 (三代)」王朝の夏が「華」に変化したという内容がある。

- ^ 台灣國際關係史: 理論與史實的視角(1949-1991) アーカイブ 2021年8月5日 - ウェイバックマシン,p213,周湘華、董致麟、蔡欣容,新銳文創,2017-04-01

- ^ “關於「一個中國」的涵義”. 大陸委員会. 國家統一委員會第八次會議. 2024年8月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。1992年8月1日閲覧。 エラー: 閲覧日がウィキペディアの設立以前の日付です。(説明) “我方則認為「一個中國」應指一九一二年成立迄今之中華民國,其主權及於整個中國,但目前之治權,則僅及於臺澎金馬。臺灣固為中國之一部分,但大陸亦為中國之一部分。”

- ^ “中華民國臨時大總統對外宣言書”. 孫中山故居紀念館. 2021年5月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年5月3日閲覧。 “抑吾人更有進者,民國與世界各國政府人民之交際,此後必益求輯睦。”

- ^ 中國同盟會盟書

- ^ “+{中華百科全書‧典藏版}+”. Template:Cite webの呼び出しエラー:引数 accessdate は必須です。

- ^ 孫文《中華民國之意義 アーカイブ 2016年10月3日 - ウェイバックマシン》演講. 上海. 1916年7月15日

- ^ “【国際情勢分析】「台湾は中華民国」か 総統選の隠れた争点”. 産経新聞. (2019年11月27日) 2020年5月27日閲覧。

{{cite news}}:|work=、|newspaper=引数が重複しています。 (説明)⚠ - ^ “蔡総統掲げる「中華民国台湾」 独立か統一、2択を超越”. フォーカス台湾. 中央通訊社. (2020年5月21日) 2020年5月27日閲覧。

- ^ 時事通信社『最新用字用語ブック』第6版(624ページ)、共同通信社『記者ハンドブック』第12版(714ページ)、『朝日新聞の用語の手引』2010年(571ページ)による。

- ^ 宇野俊一ほか編『日本全史(ジャパン・クロニック)』(講談社、1991年、ISBN 4-06-203994-X)1008頁

- ^ 宇野俊一ほか編『日本全史(ジャパン・クロニック)』(講談社、1991年、ISBN 4-06-203994-X)1009頁

- ^ ソ華友好同盟条約(「ソヴィエト」社会主義共和国聯邦中華民国間友好及同盟条約) 東京大学東洋文化研究所 田中明彦研究室

- ^ 中華民國憲法 中華民国司法院大法官

- ^ 朋, 桑村 (2024年1月13日). “台湾・総統に頼氏 中国の統一圧力に「ノー」 侯氏と柯氏を下し初当選”. 産経ニュース. 2024年1月13日閲覧。

- ^ “Vatican Sec of State hopes for improved diplomatic relations with China”. バチカン放送. (2016年8月27日)

- ^ “中国・バチカン雪解け 関係正常化へ 習氏「台湾統一」の布石”. 毎日新聞. (2017年2月3日)

- ^ 「台湾:2014年末までに徴兵制廃止—緊張緩和などで」サーチナ

- ^ “台湾、徴兵制を終了 4カ月の訓練は義務”. 2019年2月4日閲覧。

- ^ a b c 平成27年版『防衛白書』第1章第3節-4 台湾の軍事力など

- ^ “陳総統:日米との準軍事同盟関係構築の必要性を強調”. 台北駐日経済文化代表処. (2006年10月10日). オリジナルの2009年12月2日時点におけるアーカイブ。

- ^ a b 中華民國104年國防報告書 第三編第六章第二節 策劃國防財力(中華民国国防部の防衛白書)

- ^ SIPRI Military Expenditure Database(ストックホルム国際平和研究所)

- ^ a b c “「過去最悪」の中台関係 危機に備える台湾、日米に期待”. 朝日新聞. (2021年6月9日). オリジナルの2021年6月9日時点におけるアーカイブ。

- ^ 台湾 有事備え住民訓練「中国侵攻」自衛強化 ハンドブックも『読売新聞』朝刊2022年4月30日(国際面)

- ^ a b “パナマが中国と国交樹立へ、台湾と断交-蔡政権さらに追い込まれる”. ブルームバーグ (2017年6月13日). 2017年6月13日閲覧。

- ^ Shinn, David H.; Eisenman, Joshua (2012). China and Africa: A Century of Engagement. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. p. 248. ISBN 081-220-800-5

- ^ “Taiwan President to Stop in US”. ワシントン・ポスト. (2007年1月5日) 2017年6月19日閲覧。

- ^ “太平洋の島しょ国ナウル、台湾と断交・中国承認へ 総統選後初”. ロイター. (2024年1月15日) 2024年1月15日閲覧。

- ^ 三宅 康之 (2021). “<研究ノート>台湾の国交樹立外交の軌跡”. 国際学研究 10 (1): 97-108. CRID 1050005822278428544. hdl:10236/00029249.

- ^ “ホンジュラス、台湾と断交 蔡政権9カ国目、中国と国交で”. 秋田魁新報電子版 (2023年6月18日). 2023年6月18日閲覧。

- ^ Kaneko, Kaori、Toyoda, Yukiko、Kelly, Tim、Murakami, Sakura「防衛省、台湾に現役職員を常駐 意思疎通や情報収集強化=関係者」『Reuters』2023年9月12日。2023年9月13日閲覧。

- ^ HayakawaTomohisa, 投稿者 :. “馬英九総統が安倍首相へ感謝の親書”. 日本李登輝友の会 │ 新しい日台交流にあなたの力を!. 2022年12月7日閲覧。

- ^ “安倍自民総裁、台湾総統に親書 訪台議員に託す”. 日本経済新聞 (2020年1月17日). 2022年12月7日閲覧。

- ^ 「米下院議員、台湾との国交回復求める決議案提出」エキサイトニュース(2018年6月22日)2022年5月30日閲覧

- ^ Wu, Sarah (2022年8月13日). “Taiwan thanks U.S. for maintaining security in Taiwan Strait” (英語). Reuters 2022年8月13日閲覧。

- ^ IDG Japan (2004年6月15日). “中国政府、Chinese Wikipediaへのアクセスを遮断”. ITmedia ニュース (アイティメディア) 2012年2月18日閲覧。

- ^ ロイター (2009年6月3日). “天安門事件の記念日を前に、中国でTwitter遮断”. ITmedia ニュース (アイティメディア). オリジナルの2009年6月11日時点におけるアーカイブ。 2012年2月18日閲覧。

- ^ “民進党の政権復帰と両岸関係(下)慎重だが日台関係強化に期待 当面は「冷たい平和」維持か メールマガジン「オルタ」”. 海峡両岸論65号. (2016-04-XX エラー: 日付が正しく記入されていません。(説明)) 2016年4月23日閲覧。

{{cite news}}:|date=の日付が不正です。 (説明)⚠ - ^ “アングル:中国と経済的な関係深める中米諸国、台湾の孤立化進む恐れ ロイターニュース 国際”. 朝日新聞デジタル、ロイタージャパン. (2013年8月7日) 2013年8月12日閲覧。

- ^ “台湾がエルサルバドルと断交 外交部長が発表”. 産経ニュース. 産経デジタル (2018年8月21日). 2019年9月16日閲覧。

- ^ “ソロモン諸島、台湾と断交 = 中国と国交樹立へ”. 時事通信 (2019年9月16日). 2019年9月16日閲覧。

- ^ “台湾、キリバスとの断交を発表 今週2か国目”. www.msn.com. 2019年9月20日閲覧。

- ^ “台湾、キリバスと断交 今週2ヶ国目”. 中央社フォーカス台湾 (2019年9月20日). 2019年9月20日閲覧。

- ^ “キリバス、台湾と断交=中国が資金援助約束か”. 時事通信 (2019年9月20日). 2019年9月20日閲覧。

- ^ “ニカラグア、台湾と断交 中国と国交を締結”. 日本経済新聞 (2021年12月10日). 2021年12月10日閲覧。

- ^ “ホンジュラスと台湾、断交を発表 「経済再建」で中国と国交樹立”. 毎日新聞 (2023年3月26日). 2023年3月26日閲覧。

- ^ “中央アメリカ議会、台湾に代わり中国をオブザーバーに”. ロイター. (2023年8月22日) 2023年8月22日閲覧。

- ^ “太平洋の島しょ国ナウル、台湾と断交・中国承認へ 総統選後初”. ロイター. (2024年1月15日) 2024年1月15日閲覧。

- ^ 回應蘇貞昌批陳玉珍 蔡英文:「中華民國台灣」是最大共識 アーカイブ 2020年4月4日 - ウェイバックマシン.自由時報.

- ^ “中華民國是主權國家,臺灣從來不是中華人民共和國的一部分”. 大陸委員會. 2021年3月21日閲覧。

- ^ “總統針對中國國家主席習近平發表《告臺灣同胞書》40週年紀念談話說明我政府立場”. 中華民國總統府. 2019年1月2日閲覧。

- ^ 第二節 大陸地區. 行政院新聞局. [2006年11月13日].

- ^ “蒙古地方”. 重編國語辭典 (中華民国教育部). オリジナルの2013年5月23日時点におけるアーカイブ。

- ^ a b “有關外蒙古是否為中華民國領土問題說明新聞參考資料(中華民国の領土に関する参考資料は外蒙古を除く)”. 大陸委員会 2012年5月22日閲覧。

- ^ “中琉協会の名称変更 中国時報「沖縄は日本の領土」”. 琉球新報 (琉球新報社). (2006年5月31日). オリジナルの2011年7月22日時点におけるアーカイブ。 2012年2月18日閲覧。

- ^ “蒙古不是中華民國固有之疆域”. 自由時報. 2021年2月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年2月6日閲覧。

- ^ 重編國語辭典 の「臺北市」の項目より。

- ^ 2022-2023 Taiwan at a Glance 中華民国外交部 2022年9月

- ^ a b “World Economic Outlook Database” (英語). IMF. 2023年8月3日閲覧。

- ^ “8 貿易総額”. 外務省. 2021年10月31日閲覧。

- ^ “台湾初の国産人工衛星、打ち上げ成功”. 台湾トゥデイ. 2021年10月31日閲覧。

- ^ “「大陸地区人民は中華民国国民ではない」 行政院が各省庁に通達/台湾”. 中央社フォーカス台湾. 2023年9月20日閲覧。

- ^ “台湾の先住民55万人 総人口の2.3%=内政部調査”. 2018年10月21日閲覧。

- ^ “蔡英文総統、先住民に謝罪”. 2018年10月21日閲覧。

- ^ “台湾における難民法制定に向けた取り組み”. ヒューマンライツ大阪. 2023年3月10日閲覧。

- ^ “香港からの移住、伸び悩み 審査厳格化も背景―台湾”. 時事通信社. 2023年3月10日閲覧。

- ^ “多元的な言語発展を目指す法律が成立 文化相「母語に誇りを」/台湾”. 2019年4月3日閲覧。

- ^ “台湾、使用言語の「平等法」可決 北京語重視を修正”. 2019年4月3日閲覧。

- ^ “トオサン世代(日本語世代)、最後の遺言”. 平野久美子. 2020年8月27日閲覧。

- ^ “台湾、同性婚を合法化 アジア初、立法院で可決”. 日本経済新聞 朝刊 (2019年5月18日). 2020年3月2日閲覧。

参考文献

- 若林正丈『台湾の政治——中華民国台湾化の戦後史』東京大学出版会 2008年 ISBN 9784130301466

- 若林正丈『台湾——分裂国家と民主化』東京大学出版会, 1992年

- 酒井亨『「親日」台湾の幻想』 扶桑社 2010年

- 黄霊芝/下岡友加 編『戦後台湾の日本語文学 黄霊芝小説選』 渓水社 2012 ISBN 9784863271869

- 松岡格『台湾原住民社会の地方化ーーマイノリティの20世紀 』研文出版 2012年 ISBN 9784876363421

- 龍應台著、天野健太郎訳 『台湾海峡一九四九』 白水社 2012年 ISBN 9784560082164

- 川上桃子『圧縮された産業発展 台湾ノートパソコン企業の成長メカニズム』名古屋大学出版会 2012年 ISBN 9784815807030

関連項目

外部リンク

- 政府

-

- 我的E政府 - 中華民国の政府総合サイト

- 中華民国総統府

- 台北駐日経済文化代表処 - 実質的に日本における中華民国の大使館、領事館の機能を果たす

- 日本政府

-

- 日本外務省 - 台湾

- 公益財団法人日本台湾交流協会 - 実質的に中華民国における日本大使館の機能を果たす

- 観光

- その他

-

- JETRO - 台湾

- Youtube 中華民国国歌

- “Taiwan”. The World Factbook (英語). Central Intelligence Agency.

- 中華民国 - Curlie

中華民国のウィキメディア地図

中華民国のウィキメディア地図  中華民国に関連する地理データ - オープンストリートマップ

中華民国に関連する地理データ - オープンストリートマップ- 『中華民国』 - コトバンク

このページはウィキプロジェクト 国のテンプレートを使用しています。

| 西側諸国 | 東側諸国 | 統一後の状況 | |||

|

大韓民国(韓国) (朝鮮半島南部) |

|

朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮) (朝鮮半島北部) |

|

未統一 (朝鮮統一問題も参照) |

|

サイゴン陥落前の南ベトナム (ベトナム国→ベトナム共和国) |

|

ベトナム民主共和国(北ベトナム) (+サイゴン陥落後の南ベトナム) |

|

ベトナム社会主義共和国 (統合<補足>:1976年7月2日) |

|

中華民国 (台湾) |

|

中華人民共和国 (中国大陸) |

未統一 (中国統一も参照) |

|

|

ドイツ連邦共和国 (西ドイツ) |

|

ドイツ民主共和国 (東ドイツ) |

|

ドイツ連邦共和国 (再統一:1990年10月3日) |

|

コンゴ共和国 (コンゴ・レオポルドヴィル) |

|

コンゴ自由共和国 (コンゴ・スタンリーヴィル) |

|

コンゴ民主共和国 (統一:1962年) |

|

イエメン・アラブ共和国 (北イエメン) |

|

イエメン人民民主共和国 (南イエメン) |

|

イエメン共和国 (統一:1990年5月22日) ただし内戦下で再分裂 |

|

アンゴラ民主人民共和国 |  |

アンゴラ人民共和国 |  |

アンゴラ共和国 (統一:2002年4月4日) |

| ※太字記載の国は統一の主体となった国。 | |||||

中華民国(国民党)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/09 07:19 UTC 版)

議論については「南京事件論争#当時の国際社会の認知についての議論」を参照 1938年1月に国際連盟の第100回理事会で中国の顧維鈞代表は日本の侵略を非難し、南京事件に関連した発言も行った。[要検証 – ノート] 国民政府は、1937年7月、「出版法」を修正して戦時言論統制への布石を打ち、8月、「修正戦時新聞検査標準」を制定し、南京から武漢、重慶へと撤退していく中で、新聞・雑誌・図書に対する審査を一段と強化していった。 国民党の新聞中央日報、新華日報には、戦闘的気運の高揚を目指す記事が多く、戦勝の記事、勝利への確信の記事が繰り返される一方、敗北や混乱の報道はほとんどなされておらず、南京については時折小さな報道記事やアメリカの上海新聞での新聞「大美晩報 (Shanghai Evening Post & Mercury(英語版))」や「密勒氏評論報 (The China Weekly Review: ジョン・ウィリアム・パウエル(英語版)主幹[要出典])」などに掲載された記事を翻訳して伝えるという形であった。関根謙は、「「南京事件」に対する中国新聞界の姿勢は、今から見るときわめて異様だが、戦意高揚のために敗北と壊滅は語らないという暗黙の了解が、知識人の間にあったというのは言いすぎだろうか。」と述べた。 蔣介石は、1938年7月7日漢口での「日本国民に告ぐ」において、日本軍の略奪、暴行、殺人を非難しているが、南京事件と特定していない。蔣の夫人宋美齢は、1938年1月5日に漢口の総統司令部からマサチューセッツ州に住むウェルズリー大学の同窓生のミリアム・H・クラークに宛てた手紙で「彼らは上海と南京の間で五体満足な男性すべてを一人ずつ、あるいは束にまとめて射殺しているのです。わずかに生き残った五体満足な男は、日本軍の使役を強要されています。南京において彼らは冷酷にも何千人も屠殺いたしました。同様な虐殺は華北全体でも行われています。」と書いた。

※この「中華民国(国民党)」の解説は、「南京事件」の解説の一部です。

「中華民国(国民党)」を含む「南京事件」の記事については、「南京事件」の概要を参照ください。

中華民国

出典:『Wiktionary』 (2018/07/05 02:59 UTC 版)

固有名詞

類義語

語義2

関連語

翻訳

中華民國

「中華民国」の例文・使い方・用例・文例

中華民国と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 中華民国のページへのリンク