重症急性呼吸器症候群

コロナウイルスの一種、SARSウイルス(SARS-CoV)による感染症である。2003年2月にアジアで最初の症例が報告され、3月からの数ヶ月で世界の24カ国以上に拡散し、感染者8,098名、死亡者774名の犠牲を出して2003年の流行は終結した。この流行は拡散の速さや未知の感染症の脅威を世界に認識されるとともにさまざまな教訓を残した。対応が遅れたり不適正であったり、ましてや被害を隠蔽すると感染者は際限なく拡散することが膨大な犠牲者数で示された。一方で、各機関が国際的に協力して適正に対応すると犠牲を最小限に抑制できることも同時に学んだ。

SARSの症状は、高熱で始まる。悪感・頭痛・全身倦怠などを随伴するが、呼吸器症状は初期には少なく、発病2-7日後に肺炎の症状になる。乾性咳が強くなり動脈血酸素分圧が低下して、10-20%に人工呼吸器が必要になる。伝播様式は、SARS-CoV感染者の咳などの飛沫によりヒトからヒトに伝播する。近距離では直接に、口・目・耳の粘膜を介して感染し、間接的に汚染物に触れた手から感染することもある。さらに、SARS-CoVは空気中に散布されて拡散した疫学記録があり、感染経路の詳細は不明である。

SARS対策は個人的には、感染者との濃厚な接触を避けることである。濃厚な接触とは、キッスや抱擁、食器などの共有、対面での会話、汚染物に直接触れることなどである。集団としての対応は、SARS伝播を迅速に確認して、対応(予防や治療)しなくてはならない。そのためには迅速で精度の高い診断法の開発研究が急務である。

重症急性呼吸器症候群

重症急性呼吸器症候群

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/27 15:34 UTC 版)

| 重症急性呼吸器症候群 | |

|---|---|

|

|

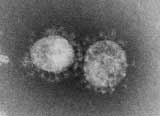

| SARSコロナウイルス (SARS coronavirus 1; SARS-CoV-1) はこの感染症の原因病原体である | |

| 概要 | |

| 診療科 | 感染症科 (Infectious disease (medical specialty)) |

| 分類および外部参照情報 | |

| ICD-10 | U04 |

| ICD-9-CM | 079.82 |

| DiseasesDB | 32835 |

| MedlinePlus | 007192 |

| eMedicine | med/3662 |

| Patient UK | 重症急性呼吸器症候群 |

| MeSH | D045169 |

重症急性呼吸器症候群(じゅうしょう きゅうせい こきゅうき しょうこうぐん、英: Severe acute respiratory syndrome; SARS〈サーズ〉[1])は、SARSコロナウイルス (SARS-CoV-1) によって引き起こされるウイルス性の呼吸器疾患である。動物起源の人獣共通感染症と考えられている。ウイルス特定までは、その症状などから、新型肺炎(しんがたはいえん)、非定型肺炎(ひていけいはいえん、英: Atypical Pneumonia)などの呼称が用いられた[2][3]。

2002年11月から2003年7月にかけて、中華人民共和国南部を中心に起きたアウトブレイクでは、広東省や香港を中心に8,096人が感染し、37ヶ国で774人が死亡した(致命率9.6%/WHO発表)[4][5](なお、世界30ヶ国8,422人が感染、916人が死亡〈致命率11%〉とする報告もある[6])。このアウトブレイク終息後は、封じ込め宣言後いくつかの散発例があったが、現在に至るまで、新規感染報告例は無い[7][8]。

現在の症例定義は、「38度以上の高熱及び咳、呼吸困難、息切れのいずれかの症状」「レントゲン検査において肺炎の症状」を呈し、この原因が不明で、ウイルス検査で陽性となった者とされている[9]。また水様性下痢を呈する例も存在する[10]。感染経路としては飛沫感染や接触感染が考えられている[6][8]。

兆候と症状

最初の症状はインフルエンザ様で、発熱、筋肉痛、無気力状態 (Lethargy) 、咳嗽、咽頭痛、その他非特異的症状が見られる。全患者に見られるのは38 °C (100 °F)以上の発熱だが、始まるまでには2〜7日の潜伏期間が存在する[6]。この病気では粘膜病変を伴わず、咳嗽は乾性咳である[6]。SARSでは呼吸困難や肺炎、またはその両方が見られることがあるが、これは一次的なウイルス性肺炎、また細菌性肺炎双方の可能性が考えられる。発熱に伴う肺病変は間質性肺炎であるが、これにはウイルスが誘導する免疫・サイトカインの関与が考えられている[6][11][12]。喀痰には10億コピー/mLのウイルスが排出されるとされ、この状態では感染性が非常に高い[10]。またウイルス血症も起こしうる[10]。

最重症例では、免疫反応によって、サイトカイン・ストームを引き起こすことがある[13]。

消化管感染も示唆されており、糞便中にウイルスが数多く排出されるほか、10%の症例では水様性下痢が確認される[10]。

診断

2003年のアウトブレイク時、SARS感染は次のような患者で疑われた[9]。

- 38 °C (100 °F)以上の発熱、その他の症状(咳や呼吸困難)を呈している。そして、

- 以下の2条件のどちらかを満たす。

- 10日以内に、SARS診断を受けた人物と濃厚接触している[注釈 1]。

- 世界保健機関 (WHO) の発表で現在流行が起きているとされている地域に、渡航歴がある(2003年5月10日現在では、中国の一部、香港、シンガポール、カナダ・オンタリオ州ジェラルドトン)。

現在の症例定義では、渡航歴は問わず、「38度以上の高熱及び咳、呼吸困難、息切れのいずれかの症状」「レントゲン検査において肺炎の症状」を呈し、この原因が不明で、ウイルス検査で陽性となった者とされている[9]。

感染の疑いが濃厚な患者では、胸部X線写真で非定型肺炎や急性呼吸窮迫症候群などの症状、またはコロナウイルス検査での陽性所見が見られる[9][14]。WHOでは、感染の疑いが「濃厚」(英: probable)だが胸部X線写真で特徴的な症状が見られず、またELISAや免疫蛍光抗体法、PCR法などのテストで陽性となった患者について、"laboratory confirmed SARS" とのカテゴリを設けた[15]。胸部X線写真については、SARS患者でも像がまちまちであるが、一般的にまだらに浸潤するような不自然な像が見られることが多い[16]。初期ではX線写真で気道炎症所見を認めない[6]。臨床症状はインフルエンザやマイコプラズマ肺炎に類似しており、症状のみでの鑑別は難しい[10]。

確定診断にはウイルス分離、核酸検出、中和抗体の上昇などが決め手となるほか、迅速診断には咽頭ぬぐい液からのRT-PCR法・LAMP法などが用いられる[10]。

予防

SARSのワクチンは研究段階である(→#治療)。治療法は確立していないが、2002年の中華人民共和国でのアウトブレイク時の教訓から、一般的な感染防止策の徹底が二次感染防止に有用であることが示されている[10]。また感染経路としては、飛沫感染と直接・間接的な接触感染が想定されている[6]。

SARSコロナウイルスは環境中で安定であり、中国政府対策本部からの発表によれば、紙・木などの環境中で3日間、痰や糞便中で約5日間、血液中で15日間生存するという(従来知られていたコロナウイルスでは、環境中で3時間)[6]:表38-18。また消毒用アルコールや漂白剤、界面活性剤での消毒で失活する[17][18]。隔離と検疫がSARS予防に重要である[19]。他にも次のような予防法が存在する。

- 手洗い、うがい

- 接触感染を媒介しうる物 (Fomite) 表面の消毒

- サージカルマスクの着用

- 体液の接触を避ける

- SARS感染者の私物を、熱した石鹸水で洗浄する(フォーク・スプーン類や皿などの食器類、寝具など)[20]

- 症状を呈した子供の出席停止措置

院内感染対策として、サージカルマスクや使い捨てガウンが有効である[21]。

治療

SARSは、SARSコロナウイルスによるウイルス性疾患であるため、抗生物質は無効である。先のSARSアウトブレイク時には、この性質を逆手に用い、抗菌薬が無効であることからマイコプラズマ肺炎を否定し、その上で間質性肺炎・肺線維症を防ぐためのステロイド投与・リバビリン治療が行われた[10]。但し、リバビリンは細胞培養レベルでは有効でなく、グリチルリチン(甘草の成分)が有効であるとの報告がある[22]。

また治療法は確立しておらず[10]、対症療法として解熱薬、必要に応じた酸素吸入・人工呼吸などが用いられる。SARS患者は陰圧室に入院させる必要があるが、この際看護する側も完璧な防護をした上で、患者との不必要な接触を避けることが肝要である。

人に対し安全性・有効性の両方が確認されているワクチンは、治療用・予防用どちらでも存在しない(但し、実験動物レベルでは存在する)[22][23]。生物学的治療法の発見・開発・生産を行うNPOのMassBiologicsは、アメリカ国立衛生研究所 (NIH) やアメリカ疾病予防管理センター (CDC) の研究者と協力し、動物モデルで効果があったモノクローナル抗体を用いた療法の開発を行っている[24][25][26]。またウイルス表面のスパイクタンパク質をターゲットにしたワクチン[27]、レセプタータンパクの拮抗薬[22]、遺伝子の一部を欠いた弱毒化ウイルスの利用[28]も検討されている。

予後

SARSからの回復者について中国で出された報告書では、重症の後遺症が長時間続くことが示されている。最も典型的な症状は、肺線維症、骨粗鬆症、阻血性骨壊死で、どれも就業や自己介護の妨げとなり得る症状である。SARSでは間質性肺炎に引き続く肺線維症が報告されているが、これを防ぐため、ステロイド系抗炎症薬の投与が行われた[10]。骨粗鬆症や骨壊死は、このステロイド剤の副作用として知られるものでもある[29][30]。隔離収容の結果、SARSからの回復後に心的外傷後ストレス障害 (PTSD) や大うつ病性障害を発症した例も報告されている[31][32]。

病原体

SARSの原因病原体・SARSコロナウイルスは、コロナウイルス科オルトコロナウイルス亜科ベータコロナウイルス属に分類され、同じ属には中東呼吸器症候群を引き起こすMERSコロナウイルスが含まれる[33]。コロナウイルスはエンベロープを持つ1本鎖RNAウイルスで、ゲノムRNAはmRNAと同じ配列のプラス鎖である[34]。また、コロナウイルスは呼吸器・消化器の上皮細胞に親和性を持つが、SARSコロナウイルスでは呼吸器や消化管などに発現しているアンジオテンシン変換酵素のACE2が感染のレセプタータンパクとなる[35]。SARSコロナウイルスはベロ細胞(Vero E6細胞)などで細胞培養できる[35][6]。RNAウイルスではあるが、ゲノム変異はヒト免疫不全ウイルス (HIV) ほど大きなものではなく、比較的安定だと報告されている[35]。また、環境中でも比較的安定であるが(→#予防)[6]、エンベロープを持つため、エーテルやクロロホルムに感受性がある[34]。このウイルスはコウモリ・ヒトに感染するが、MERSコロナウイルスも同じくコウモリに感染するほか、コロナウイルスの分類では、コウモリコロナウイルスもこの2種と同じグループ2bに含まれる[36][37]。

- ウイルスの特定

当初、中国衛生局はクラミジア、香港大学は麻疹ウイルスやRSウイルスと同じパラミクソウイルスを原因病原体として発表していた[3]。

CDCとカナダ国立微生物研究所は、2003年4月にSARSウイルスのゲノムを特定した[38][39]。エラスムス・ロッテルダム大学の研究者たちは、SARSコロナウイルスでコッホの原則が成り立つことを突き止めた[40][41][42]。マカク属(カニクイザル)へのウイルス感染で、SARS患者と同様の症状(具体的には鼻腔・咽頭・糞便からのウイルス分離と間質性肺炎)が発生することが実験的に証明されている[6][43]。

2003年5月下旬、最初の症例が出た中国広東省の地元市場で、食用野生動物を用いた研究調査が行われた[注釈 2]。この結果、ハクビシンからSARSコロナウイルスが単離されたが、ハクビシンは固有宿主ではなく、ヒトへの感染のキーとなる中間宿主だと推定された[47][48][49]。

中間結果では、SARSコロナウイルスはパームシベットからヒトへ、種の壁を越えた異種伝播をするとされ、広東省だけで1万頭以上が駆除された。この対応に関しては、パームシベット・ハクビシンをスケープゴートにしたとの批判もある[50]。またシンガポールでは野良猫の駆除が行われた[49]。ウイルスは、タヌキ[48]、イタチアナグマ(流行地にはシナイタチアナグマが棲息)[48]、イエネコなどからも単離された。

2005年には、中国のコウモリから多数のSARS様コロナウイルスが発見されたと報告された[51][52]。これらのウイルスの系統学的解析から、SARSコロナウイルスはコウモリ由来の可能性が高いとされ、コウモリから直接人間に感染したか、中国の市場で販売されていた食用コウモリをはじめとした食用動物を介して人間に広まったと推測された。コウモリは感染しても不顕性感染となるが、SARS様コロナウイルスのリザーバーになっていると推測されている。

2006年遅く、香港大学CDC (Chinese Centre for Disease Control and Prevention of Hong Kong University)、広州市疾病予防コントロールセンター(広州市CDC)は、パームシベット(ハクビシン)とヒトから単離されたSARSコロナウイルスの遺伝的系譜を作成し、このウイルス感染症が宿主ジャンプしたことを証明した[53]。

罹患数

SARSは新興感染症のひとつであり、大流行した2003年の患者数は8,273人と比較的まれな疾患である[54]。このアウトブレイク時の罹患数は、世界保健機関 (WHO) の報告によると、香港を中心に8,096人が感染し、37ヶ国で774人が死亡したとされている(致命率9.6%、内訳は下記)[4]。また最終的な罹患数は、世界30ヶ国の8,422人が感染、916人が死亡(致命率11%)とされている[6]。

| 国・地域別のSARS感染が強く疑われる症例数(2002年11月1日 - 2003年7月31日) WHO発表[55][4] |

|||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 国または地域 | 症例数 | 死亡数 | SARS以外の原因による死亡 *** |

致命率 (%) | 国または地域 | 症例数 | 死亡数 | SARS以外の原因による死亡 *** |

致命率 (%) |

| 総数 | 8,096 | 774 | 60 | 9.6 |  オーストラリア オーストラリア |

6 | 0 | 0 | 0 |

カナダ カナダ |

251 | 43 | 0 | 17 |  中国 * 中国 * |

5,327 | 349 | 19 | 7 |

香港 香港 |

1,755 | 299 | 5 | 17 |  マカオ マカオ |

1 | 0 | 0 | 0 |

中華民国 ** 中華民国 ** |

346 | 37 | 36 | 11 |  フランス フランス |

7 | 1 |

–

|

14 |

ドイツ ドイツ |

9 | 0 |

–

|

0 |  インド インド |

3 | 0 |

–

|

0 |

インドネシア インドネシア |

2 | 0 |

–

|

0 |  イタリア イタリア |

4 | 0 |

–

|

0 |

クウェート クウェート |

1 | 0 | 0 | 0 |  マレーシア マレーシア |

5 | 2 |

–

|

40 |

モンゴル モンゴル |

9 | 0 | 0 | 0 |  ニュージーランド ニュージーランド |

1 | 0 | 0 | 0 |

フィリピン フィリピン |

14 | 2 | 0 | 14 |  アイルランド アイルランド |

1 | 0 | 0 | 0 |

韓国 韓国 |

3 | 0 | 0 | 0 |  ルーマニア ルーマニア |

1 | 0 | 0 | 0 |

ロシア ロシア |

1 | 0 | 0 | 0 |  シンガポール シンガポール |

238 | 33 | 0 | 14 |

南アフリカ共和国 南アフリカ共和国 |

1 | 1 | 0 | 100 |  スペイン スペイン |

1 | 0 | 0 | 0 |

スウェーデン スウェーデン |

5 | 0 | 0 | 0 |  スイス スイス |

1 | 0 | 0 | 0 |

タイ タイ |

9 | 2 |

–

|

22 |  イギリス イギリス |

4 | 0 |

–

|

0 |

アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 |

27 | 0 | 0 | 0 |  ベトナム ベトナム |

63 | 5 | 0 | 8 |

| (*) 中華人民共和国の数字には、WHOへ別々に報告された香港・マカオでのデータは含まれない。 | |||||||||

| (**) 2003年7月11日以来、台湾の症例数は(報告が)「放棄された」(英: 'discarded')。そうした135件の症例に関しては、臨床情報が不十分ないし不完全である。うち101名が死亡した。 | |||||||||

| (***) ( – ) は詳細数不明を示す。 | |||||||||

感染拡大から終息まで

中国南部でのアウトブレイク

2002年11月に、中華人民共和国広東省で最初のSARS症例が報告され、同月に同省で流行が発生した。最初の患者は広東省仏山市順徳区出身で、地元の村の管理責任者も務めていた農家の男性で[56][44][57][58][59]、仏山市の第一人民医院(英: The First People's Hospital)で治療を受けた。この男性の疾患原因特定は行われなかった[注釈 3]。感染制御に多少動いたものの、中国政府は、2003年2月までこの感染症の発生をWHOに公式報告しなかった。この情報公開の遅れが感染症対策の遅れに繋がり、結果として中国政府は国際的に多くの批判を受けることとなった[61]。

アウトブレイクが最初に起きたのは2002年11月27日で、WHOのGOARNの一角を成す、カナダのグローバル・パブリック・ヘルス・インテリジェンス・ネットワーク (GPHIN) が、インターネット・メディアの監視を通じ、中国で「インフルエンザの流行」(英: "flu outbreak")が発生していることを突き止め、そのままWHOに報告した。現在GPHINでは、アラビア語・中国語・英語・フランス語・ロシア語・スペイン語への翻訳に対応しているが、当時は英語・フランス語のみの対応だった。アウトブレイクに関する最初の報告は中国語文献だったため、英語でのレポートは2003年1月21日になってようやく作成された[62][63]。

この報告を受け、WHOは中国当局に対し、2002年12月5日・11日に照会を行った。それまでの感染症アウトブレイクでは対応ネットワークが上手く機能していたものの、中国からのメディア報告がアウトブレイク発生から数ヶ月後にずれ込んだため、情報共有が遅れる元となった。第2回目のアラート発令後、WHOは病名、症例定義と共に、慎重な注意と封じ込め方法を共有するため、協調した世界的なアウトブレイク対応ネットワークの構築を発表した (Heymann, 2003)。WHOが対策を開始した時までに、世界中で死者は500人以上、加えて2,000人程度の感染者が発生していた[63]。

4月上旬、蒋彦永が中国での脅威を報告した後[64][65]、公式方針の転換があり、SARSはメディアでより大きく取り上げられるようになった。これにはアメリカ人のジェームズ・アール・ソールズベリー(英: James Earl Salisbury)の死が直接関わっていたとされる[66]。これとほぼ同じ頃、蒋彦永は北京の軍事病院で症例数が過少報告されていたことを告発した[64][65]。猛烈な追及の後、中国当局はWHOなど国際当局の現地調査を認めることになった。この調査により、地方分権化の拡大、繁文縟礼、不十分なコミュニケーションなど、成長過程にあった中国の保健政策を悩ます諸問題が明らかになった。

また、SARS予防策が広く知られておらず、流行地では看護や汚染物運搬の過程で、多くの医療スタッフが感染の危機に晒されたり、最悪の場合死に至ったりした[67]。

世界への感染拡大

流行に一般の関心が向いたのは、2003年2月に、中国に渡航したアメリカ人ビジネスマンが、シンガポールへの飛行中に肺炎様の症状を呈した一件からだった。飛行機はベトナム・ハノイに立ち寄り、このビジネスマンはハノイ・フレンチ・ホスピタルに搬送され、転院先の香港で死亡した[68]。一般的なプロトコルで看護を行ったにもかかわらず、この男性から複数の医療スタッフへ二次感染が起きた。イタリア人医師のカルロ・ウルバニは感染危機に気づき、WHOとベトナム政府の連携を要請して感染拡大阻止に尽力したが、その後自身もSARSに罹患して死亡した[69]。

症状の重症度と、病院スタッフへの院内感染は国際保健当局に危機感を持って捉えられ、当局は肺炎感染症の拡大を危惧した。2003年3月12日、WHOはグローバル・アラートを発令し[2][14]、アメリカ疾病予防管理センター (CDC) もこれに続いてアラートを発表した[70][71]。WHOは続く3月15日に、広東省・香港への渡航自粛勧告を出す異例の措置を取った[3]。SARS感染拡大は、トロント、オタワ、サンフランシスコ、ウランバートル、マニラ、シンガポール、台湾、ハノイ、香港で見られ、中国国内では広東省、吉林省、河北省、湖北省、陝西省、江蘇省、山西省、天津市、内モンゴル自治区などに拡大した[72]。この際、WHO西太平洋事務局の責任者として、押谷仁が陣頭指揮に当たった(その後、2005年に東北大学教授就任)[73][74][75]。

香港

香港では、2003年3月29日に病院から患者集団の発生が報告され、これが当地初のコホートとなった[76]。2月に香港へ到着した中国の医師がインデックス・ケースになったと考えられ、九龍にあったメトロポール・ホテル(英: The Metropole Hotel)の9階に宿泊し、16人の宿泊客に感染を広げた(医師はその後死亡し、SARSによる初の死者だと推定されている)[3][59][77][78]。ここで感染した宿泊客は、香港国際空港から旅客機で、カナダ・シンガポール・台湾・ベトナムなどに向かい、到着先で感染をさらに拡大させた[79][80]。香港での流行は世界的流行の一助となったが、背景にはこの医師のようなスーパー・スプレッダーの存在があった[81][82][83][84]。

香港では、クイーン・メアリー病院(英: Queen Mary Hospital)、プリンス・オブ・ウェールズ病院(英: Prince of Wales Hospital)という2つの病院が流行発生の中心地となった[10][80]。この病院での流行後、アモイ・ガーデンズと呼ばれる高層マンション群でも集団感染が発生した。この流行のインデックス・ケースは、プリンス・オブ・ウェールズ病院で慢性腎臓病の治療を受けており、アモイ・ガーデンズに弟を訪ねて行った男性と推定されている[80]。トイレ排水システムを通じてウイルスを含んだエアロゾルが浮遊し、これが感染拡大の一助になったと考えられているほか[85][86]、齧歯類やゴキブリの関与も示唆されている[80]。香港市民は、市民への情報提供が遅すぎるのではないかと心配し、sosick.org と呼ばれるウェブサイトを立ち上げて、SARSに関する情報を随時発表するよう香港政府への働きかけを強めていった[87]。

トロント

カナダ・トロントでのSARS初報告は、2003年2月23日のことである[88]。メトロポール・ホテルに宿泊し、香港旅行から帰国した女性に始まり[80]、オンタリオ州の257人がウイルスに感染した。トロントでのアウトブレイクには2つの流れがあり、第2波では、トロントの大病院内で、偶発的なウイルス暴露を受けた患者・見舞客・スタッフ間にSARSが拡大した。WHOは2003年6月末に、トロントをSARS流行地から外した[89]。

カナダ政府公式の反応は、アウトブレイク発生後数年に渡って広く批判され続けた。オンタリオ州の SARS Scientific Advisory Committee(SARSに対する科学的助言委員会)の副委員長だったブライアン・シュワルツ(英: Brian Schwartz)は、公衆衛生当局の準備と、アウトブレイク時の緊急対応に対し、「ごくごく基本的で、よくても最小限と言ったところ」(英: “very, very basic and minimal at best”)と回想している[90]。当時の対応を批判する人々は、お粗末な概要のまま施行された医療関係者保護用のプロトコルと、ウイルス感染が拡大している時に必要な、感染者洗い出しシステムの欠陥について指摘する。SARSアウトブレイクに対する恐れと不確かな情報のせいで、暴露リスクを取るくらいならと医療スタッフが辞職していき、結果として当該地区ではスタッフ不足に悩まされることになった。

社会の反応

感染した野生動物を食べてウイルス感染することへの恐れから、中国南部や香港では、公的な取引禁止や、食肉市場での取引減少などの動きが見られた[91][49]。中国では、美食の街として知られ、多くの動物種を食肉として扱う広東の伝統が、SARSアウトブレイクを起こした重要な原因のひとつと指摘されることが多い。

トロントに住むアジア人たちは、トロントでSARSアウトブレイクが発生した際、少数民族として差別を受けた。地元の擁護団体は、アジア人たちが、地元住民やタクシードライバーに無視されたり、公共交通機関の利用を避けたりしたと報告している[92]。ボストンやニューヨーク市では、エイプリルフールの悪ふざけとして噂が回り、中華街に経済的損失をもたらした[93]。

WHOの渡航自粛勧告もあり[3]、世界的に流行地への渡航を控える傾向が見られ、これらの地域の観光業や航空業は大きなダメージを受けた[94]。

- SARS陰謀論

また、この病気はアジア人、特に中国人を標的として意図的に流行させられたものだとするSARS陰謀論も出た[95][96]。

日本での対応

中国での流行を受けて、厚生労働省は2003年4月3日に、SARSを感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)の「新感染症」に指定した[97]。その後4月7日に、WHO指針(厚生労働省から3月18日発表)に専門家の意見を加えた独自の管理指針を通達した[98]。ウイルス特定後の同年7月14日に指定感染症となった後[99]、感染症法の改正[100]を受け、同年11月5日に第一類感染症となった。その後2007年4月1日の感染症法改正施行[101]で、分類が見直されて第二類感染症へ変更された。

2003年5月には、観光旅行で来日して近畿地方を訪れた台湾人医師が、帰国後SARSコロナウイルス陽性と分かる一件があり、国立感染症研究所や大阪市保健所などが調査を行ったが、二次感染は確認されなかった[102][103][104][105]。

日本では管理指針に示された「疑い例(Suspected case)」・「可能性例(Probable case)」が複数発生したが、他疾患の診断が付くなどしていずれも後に否定された[14][106]。

またSARS感染患者搬送用の救急車や治療・入院を行う病院が整備された。2003年7月には日産自動車の関連会社である日産車体が京都府へ重症急性呼吸器症候群患者対応救急車の第1号車を寄贈したのを皮切りに、同様の車両が多くの自治体に導入されている[107]。

封じ込めの成功

世界保健機関は、2003年7月5日にSARS封じ込め成功を発表した[注釈 4][108][109]。

封じ込め成功後も、2003年12月と2004年1月、さらに同年4月から5月に、中国で3例のSARS散発例と、実験室での偶発的暴露で感染した3例が報告され、総勢14名が感染したことが分かっている[106][110]。うち1件では、感染した看護師の女が、複数人に感染を広げたことが分かっている[106][110][111]。

封じ込め成功の声明でWHOが示したように[108]、研究者の安全確保が必要であり、SARSコロナウイルスの研究をする際には、活性ウイルスではBSL-3相当の施設が必要であり、不活化ウイルスではBSL-2の施設が望ましい[112]。

研究事例

- リセプターの発見

- SARS-CoV-1リセプターが発見されたことから、リセプター発現マウスなどの感受性動物が作成されれば、有効なワクチン、抗ウイルス剤の開発も期待できる可能性がある[113]。

脚注

注釈

- ^ 介護や同居、キスなどが挙げられており、近くを通り過ぎたり、同じ部屋で短時間過ごすなどでは感染しないとされている[8]。

- ^ 経歴調査で、最初期の感染者に食用動物を扱う販売業者やレストランの従業員がいたことも判明していた[44][45][46]

- ^ この患者は後に回復した[60]。最初の死者は、香港での流行のインデックス・ケースとなった中国人医師と考えられている[59]。

- ^ ここでいう「封じ込め」とは新たなヒト=ヒト感染や感染拡大の可能性が無くなったことを示すもので、感染者がいなくなったことを示すわけではない。実際にWHOの声明でも、「サーベイランスの網をくぐり抜ける患者がいるかもしれない」として、感染状況に引き続き注視するよう呼びかけている[108]。

出典

- ^ [sɑːz]“SARS”. オックスフォード現代英英辞典 (Oxford Advanced Learner's Dictionary) (第8版 ed.). オックスフォード大学出版局. 2010.2017年9月24日閲覧。

- ^ a b “WHO issues a global alert about cases of atypical pneumonia”. WHO (2003年3月12日). 2017年9月24日閲覧。

- ^ a b c d e “H. 新型肺炎 <重症急性呼吸器症候群:SARS>” (PDF). 日本医師会 (2003年7月10日). 2017年9月24日閲覧。

- ^ a b c “Summary of probable SARS cases with onset of illness from 1 November 2002 to 31 July 2003”. World Health Organization (WHO). 2017年9月21日閲覧。

- ^ Smith, R. D. (2006). “Responding to global infectious disease outbreaks, Lessons from SARS on the role of risk perception, communication and management”. Social Science & Medicine 63 (12): 3113-3123. doi:10.1016/j.socscimed.2006.08.004. PMID 16978751.

- ^ a b c d e f g h i j k l 中込治・神谷茂(編集) (2015, p. 498)(文責:白木公康)

- ^ “SARS (severe acute respiratory syndrome)”. NHS Choices. United Kingdom: National Health Service (2014年10月3日). 2016年3月8日閲覧。 “Since 2004, there haven't been any known cases of SARS reported anywhere in the world.”

- ^ a b c “Basic Information about SARS(資料:SARSに関する基本情報)” (PDF). アメリカ疾病予防管理センター (CDC). 2017年9月24日閲覧。

- ^ a b c d “感染症(SARS・鳥インフルエンザ等)関連情報 - SARS基礎知識”. 外務省 海外安全ホームページ. 2017年9月24日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j k 中込治・神谷茂(編集) (2015, p. 499)(文責:白木公康)

- ^ SUN Gui-Zhi, LI Xiao, ZHOU Tong, ZHANG Dong-Qing, DENG Wei-Wu, CHEN Nan (2003-03). “Role of anti-adhesion immunotherapy in severe acute respiratory syndrome associated acute lung injury”. Chinese Bulletin of Life Sciences 2017年9月24日閲覧。.

- ^ CHEN Hao, LI Bo An, ZHAO Jun, HE Wei Ping, ZHENG Yu, LI Jing, GAO Rong, CHENG Yun (2003-08). “Production of SARS-related anti-lung autoantibodies”. Academic Journal of Second Military Medical University.

- ^ Dandekar, A; Perlman, S (2005). “Immunopathogenesis of coronavirus infections: implications for SARS”. Nat Rev Immunol 5 (12): 917-927. doi:10.1038/nri1732. PMID 16322745.

- ^ a b c 重松美加、岡部信彦. “SARS(重症急性呼吸器症候群)とは”. 国立感染症研究所. 2017年9月24日閲覧。

- ^ “Laboratory Diagnosis of SARS”. Emerging Infectious Disease Journal (Centers for Disease Control and Prevention) 10 (5). (May 2004) 2013年7月14日閲覧。.

- ^ Lu P, Zhou B, Chen X, Yuan M, Gong X, Yang G, Liu J, Yuan B, Zheng G, Yang G, Wang H (July 2003). “Chest X-ray imaging of patients with SARS”. Chinese Medical Journal 116 (7): 972-5. PMID 12890364.

- ^ “SARS患者が利用した旅館・ホテル等について”. 重症急性呼吸器症候群(SARS)関連情報. 厚生労働省 (2003年4月7日). 2017年9月24日閲覧。

- ^ “SARSに関する消毒(三訂版)”. 国立感染症研究所 感染症情報センター (2003年12月18日). 2017年9月24日閲覧。

- ^ “Fact Sheet on Isolation and Quarantine”. アメリカ疾病予防管理センター. 2017年9月24日閲覧。

- ^ “SARS: Prevention”. MayoClinic.com (2011年1月6日). 2013年7月14日閲覧。

- ^ Seto WH, et al. (2003). “Effectiveness of precautions against droplets and contact in prevention of nosocomial transmission of severe acute respiratory syndrome (SARS).”. Lancet 361 (9368): 1519-20. doi:10.1016/S0140-6736(03)13168-6 2017年9月24日閲覧。.

- ^ a b c 中込治・神谷茂(編集) (2015, p. 500)(文責:白木公康)

- ^ Shibo Jiang; Lu Lu; Lanying Du (2013). “Development of SARS vaccines and therapeutics is still needed”. Future Virology 8 (1): 1-2. doi:10.2217/fvl.12.126.

- ^ Greenough TC, Babcock GJ, Roberts A, Hernandez HJ, Thomas WD Jr, Coccia JA, Graziano RF, Srinivasan M, Lowy I, Finberg RW, Subbarao K, Vogel L, Somasundaran M, Luzuriaga K, Sullivan JL, Ambrosino DM (15 February 2005). “Development and characterization of a severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus-neutralizing human monoclonal antibody that provides effective immunoprophylaxis in mice”. The Journal of Infectious Diseases 191 (4): 507-14. doi:10.1086/427242. PMID 15655773.

- ^ Tripp RA, Haynes LM, Moore D, Anderson B, Tamin A, Harcourt BH, Jones LP, Yilla M, Babcock GJ, Greenough T, Ambrosino DM, Alvarez R, Callaway J, Cavitt S, Kamrud K, Alterson H, Smith J, Harcourt JL, Miao C, Razdan R, Comer JA, Rollin PE, Ksiazek TG, Sanchez A, Rota PA, Bellini WJ, Anderson LJ (September 2005). “Monoclonal antibodies to SARS-associated coronavirus (SARS-CoV): identification of neutralizing and antibodies reactive to S, N, M and E viral proteins”. J Virol Methods 128 (1-2): 21-8. doi:10.1016/j.jviromet.2005.03.021. PMID 15885812.

- ^ Roberts A, Thomas WD, Guarner J, Lamirande EW, Babcock GJ, Greenough TC, Vogel L, Hayes N, Sullivan JL, Zaki S, Subbarao K, Ambrosino DM (1 March 2006). “Therapy with a severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus-neutralizing human monoclonal antibody reduces disease severity and viral burden in golden Syrian hamsters”. J Infect Dis 193 (5): 685-92. doi:10.1086/500143. PMID 16453264.

- ^ Chen WH, Du L, Chag SM, Ma C, Tricoche N, Tao X, Seid CA, Hudspeth EM, Lustigman S, Tseng CT, Bottazzi ME, Hotez PJ, Zhan B, Jiang S. (2014). “Yeast-expressed recombinant protein of the receptor-binding domain in SARS-CoV spike protein with deglycosylated forms as a SARS vaccine candidate.”. Hum Vaccin Immunother 10 (3): 648-58. PMC 4130269. PMID 24355931 2017年9月22日閲覧。.(電子出版:2013年12月30日)

- ^ Jimenez-Guardeño JM, Regla-Nava JA, Nieto-Torres JL, DeDiego ML, Castaño-Rodriguez C, Fernandez-Delgado R, Perlman S, Enjuanes L. (2015-10-29). “Identification of the Mechanisms Causing Reversion to Virulence in an Attenuated SARS-CoV for the Design of a Genetically Stable Vaccine.”. PLoS Pathog. 11 (10): e1005215. doi:10.1371/journal.ppat.1005215. PMC 4626112. PMID 26513244.

- ^ 野島孝之 著「第26章:骨・関節」、秦順一(監修)、坂本穆彦(編集)、北川昌伸(編集協力) 編『標準病理学』(第3版)医学書院、2006年3月1日、718,720頁。 ISBN 978-4-260-00075-8。 NCID BA76321129。 OCLC 676541910。全国書誌番号: 21044468。

- ^ George P. Chrousos, MD 著、前山一隆 訳「VII 内分泌薬理学 39. 副腎皮質ステロイドと拮抗薬」、Bertram G. Katzung / 柳澤輝行・飯野正光・丸山敬・三澤美和(監訳) 編『カッツング薬理学』(原書第10版)丸善株式会社、2009年3月25日、703頁。 ISBN 978-4-621-08073-3。 NCID BA89429988。 OCLC 317453222。全国書誌番号: 21646231。

- ^ Hawryluck, Laura (2004). “SARS control and psychological effects of quarantine, Toronto, Canada.”. Emerging Infectious Diseases. doi:10.3201/eid1007.030703.

- ^ Ma Jinyu (2009年7月15日). “(Silence of the Post-SARS Patients)”. Southern People Weekly. オリジナルの2013年1月26日時点におけるアーカイブ。 2013年8月3日閲覧。

- ^ 中込治・神谷茂(編集) 2015, p. 369.

- ^ a b 中込治・神谷茂(編集) 2015, p. 495.

- ^ a b c 中込治・神谷茂(編集) 2015, p. 497.

- ^ 中込治・神谷茂(編集) 2015, p. 496.

- ^ “Remembering SARS: A Deadly Puzzle and the Efforts to Solve It”. Centers for Disease Control and Prevention (2013年4月11日). 2013年8月3日閲覧。

- ^ “Coronavirus never before seen in humans is the cause of SARS”. United Nations World Health Organization (2006年4月16日). 2006年7月5日閲覧。

- ^ Osterhaus AD, Fouchier RA, Kuiken T. (2004-07-29). Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 359 (1447): 1081-2. doi:10.1098/rstb.2004.1489. PMC 1693394. PMID 15306393. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15306393+2017年9月24日閲覧。.

- ^ “SARSコロナウイルス配列決定”. SARSアップデート情報. 日本旅行業協会 (2003年4月15日). 2005年4月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年5月1日閲覧。

- ^ “SARSコロナウイルス配列決定 Part.2”. SARSアップデート情報. 日本旅行業協会 (2003年4月17日). 2009年5月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年5月1日閲覧。

- ^ Fouchier RA, Kuiken T, Schutten M, etal (2003). “Aetiology: Koch's postulates fulfilled for SARS virus”. Nature 423 (6937): 240. doi:10.1038/423240a. PMID 12748632.

- ^ a b Rui-Heng Xu, Jian-Feng He, Meirion R. Evans, Guo-Wen Peng, Hume E Field, De-Wen Yu, Chin-Kei Lee, Hui-Min Luo, Wei-Sheng Lin, Peng Lin, Ling-Hui Li, Wen-Jia Liang, Jin-Yan Lin, and Alan Schnur (2004 Jun). “Epidemiologic Clues to SARS Origin in China”. Emerg Infect Dis. 10 (6): 1030-1037. doi:10.3201/eid1006.030852. PMC 3323155. PMID 15207054 2017年9月23日閲覧。.

- ^ Sample, Ian (2003年3月24日). “In China the civet cat is a delicacy - and may have caused Sars”. ガーディアン. 2017年9月24日閲覧。

- ^ Ming Wang, et al. (2005 Dec). “SARS-CoV Infection in a Restaurant from Palm Civet”. Emerg Infect Dis. 11 (12): 1860-1865. doi:10.3201/eid1112.041293. PMC 3367621 2017年9月24日閲覧。.

- ^ Y. Guan, B. J. Zheng, Y. Q. He, X. L. Liu, Z. X. Zhuang, C. L. Cheung, S. W. Luo, P. H. Li, et.al (2003-10-10). “Isolation and Characterization of Viruses Related to the SARS Coronavirus from Animals in Southern China”. Science 302 (5643): 276-278. doi:10.1126/science.1087139 2017年9月24日閲覧。.

- ^ a b c 厚生労働省健康局結核感染症課長 (2003年5月26日). “SARS対策について(SARS対策第19報)(SARS類似コロナウイルスが分離された中国産の野生動物への対応について)”. 重症急性呼吸器症候群(SARS)関連情報. 厚生労働省. 2017年9月24日閲覧。

- ^ a b c “SARS タヌキやアナグマからも”. スポーツニッポン (2003年5月25日). 2004年10月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年9月24日閲覧。

- ^ AP通信 (2004年8月1日). “Civet cat becomes SARS scapegoat”. NBC. 2017年9月24日閲覧。

- ^ Li W, Shi Z, Yu M, etal (2005). “Bats are natural reservoirs of SARS-like coronaviruses”. Science 310 (5748): 676-9. doi:10.1126/science.1118391. PMID 16195424.

- ^ Lau SK, Woo PC, Li KS, etal (2005). “Severe acute respiratory syndrome coronavirus-like virus in Chinese horseshoe bats”. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 102 (39): 14040-5. doi:10.1073/pnas.0506735102. PMC 1236580. PMID 16169905.

- ^ “Scientists prove SARS-civet cat link”. China Daily. (2006年11月23日)

- ^ Oehler, Richard L. “Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)”. 2008年5月11日閲覧。

- ^ “Epidemic and Pandemic Alert and Response (EPR)”. World Health Organization. 2017年9月23日閲覧。

- ^ NS Zhong, MD; BJ Zheng, PhD; YM Li, MD; LLM Poon DPhil; ZH Xie MD; KH Chan PhD; PH Li BS; SY Tan MD; Q Chang MD; JP Xie MD; XQ Liu MD; J Xu MD; DX Li MD; KY Yuen MD; JSM Peiris DPhil; Dr Y Guan PhD (2003-10-25). “Epidemiology and cause of severe acute respiratory syndrome (SARS) in Guangdong, People's Republic of China, in February, 2003”. ランセット Volume 362 (9393): 1353-1358. doi:10.1016/S0140-6736(03)14630-2 2017年9月23日閲覧。.

- ^ Yanzhong Huang (2004). “THE SARS EPIDEMIC AND ITS AFTERMATH IN CHINA: A POLITICAL PERSPECTIVE”. Learning from SARS: Preparing for the Next Disease Outbreak: Workshop Summary. 2017年9月24日閲覧。

- ^ “Update 95 - SARS: Chronology of a serial killer”. WHO. 2017年9月24日閲覧。

- ^ a b c “SARS Fast Facts”. CNN (2017年5月28日). 2017年9月23日閲覧。

- ^ Horstman, Mark (2003年4月10日). “THE OUTBREAK - The virus factories of southern China”. The Fact about SARS. オーストラリア放送協会. 2017年9月24日閲覧。

- ^ “WHO targets SARS 'super spreaders'”. CNN. (2003年4月6日) 2006年7月5日閲覧。

- ^ Mawudeku, Abla (2005年). “Global Public Health Intelligence Network” (PDF). Public Health Agency of Canada. 2017年9月23日閲覧。

- ^ a b Rodier, G (10 February 2004). “Global Surveillance, National Surveillance, and SARS”. Emerging Infectious Diseases 10: 173-5. doi:10.3201/eid1002.031038. PMC 3322938. PMID 15040346.

- ^ a b Kahn, Joseph (2007年7月12日). “China bars U.S. trip for doctor who exposed SARS cover-up”. The New York Times 2013年8月3日閲覧。

- ^ a b “The 2004 Ramon Magsaysay Awardee for Public Service”. Ramon Magsaysay Foundation (2004年8月31日). 2013年5月3日閲覧。

- ^ “SARS death leads to China dispute”. CNN. (2003年4月10日). オリジナルの2017年9月23日時点におけるアーカイブ。 2007年4月3日閲覧。

{{cite news}}:|archive-date=と|archive-url=の日付が異なります。(もしかして:2005年4月6日) (説明)⚠ - ^ Fong, Kevin (2013年8月16日). “Sars: The people who risked their lives to stop the virus”. BBCニュース. 英国放送協会. 2017年9月23日閲覧。

- ^ “Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) - multi-country outbreak - Update”. WHO (2003年3月16日). 2017年9月24日閲覧。

- ^ “Dr. Carlo Urbani of the World Health Organization dies of SARS”. WHO (2003年3月29日). 2017年9月24日閲覧。

- ^ “CDC SARS Response Timeline”. アメリカ疾病予防管理センター. 2017年9月24日閲覧。

- ^ Davis, Patty (2003年3月16日). “CDC raises alarm over new form of pneumonia”. CNN. 2017年9月24日閲覧。

- ^ Maged N Kamel Boulos (2004-01-28). “Descriptive review of geographic mapping of severe acute respiratory syndrome (SARS) on the Internet”. Int J Health Geogr. 3 (2). doi:10.1186/1476-072X-3-2. PMC 343293 2017年9月24日閲覧。.

- ^ Stafford, Ned (2005-11-05). “Hitoshi Oshitani: watching out for an influenza pandemic”. Lancet 366 (9497): p1601. doi:10.1016/S0140-6736(05)67650-7 2017年9月24日閲覧。.

- ^ “Hitoshi Oshitani MD, MPH, PhD” (PDF). 第4回 日経アジア感染症会議. 日本経済新聞. 2017年9月24日閲覧。

- ^ アレグザンドラ・セノ (2009年4月8日). “押谷仁(WHO感染症地域アドバイザー) - SARSを食い止めた前線指揮官”. 世界が尊敬する日本人 国境と文化の壁を越えて輝く天才・鬼才・異才. ニューズウィーク日本版. 2017年9月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年9月24日閲覧。

- ^ “Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) overview”. News Medical Life Sciences. AZO network (2004年4月24日). 2017年9月24日閲覧。

- ^ 西川眞 (2003年8月3日). “[http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/449/701/sars,1.pdf SARS (重症急性呼吸器症候群)の現状について]” (PDF). 新潟県保健環境科学研究所. 2017年9月24日閲覧。

- ^ “How SARS changed the world in less than six months” (PDF) (2003年). 2012年4月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年2月4日閲覧。

- ^ Sr. Irene Martineau. Oxford Medical School Gazette. オリジナルの10 October 2008時点におけるアーカイブ。 2008年11月10日閲覧。.

- ^ a b c d e 国立感染症研究所 感染症情報センター(訳) (2003年12月26日). “WHO/CDS/CSR/GAR/2003.11 - 重症急性呼吸器症候群(SARS)の疫学に関する統一見解文書” (PDF). 2017年9月26日閲覧。

- ^ Shen, Zhuang; Fang Ning (February 2004). “Superspreading SARS Events, Beijing 2003”. Emerging Infectious Diseases 10 (2): 256-260. doi:10.3201/eid1002.030732. PMC 3322930. PMID 15030693 2014年4月16日閲覧。.

- ^ REDDY, SUMATHI (2014年12月16日). “なぜ特定の人が病気を他人にうつしやすいのか―「スーパースプレッダー」の秘密”. ウォール・ストリート・ジャーナル. 2017年9月24日閲覧。

- ^ 清益 功浩 (2015年6月16日). “MERS・SARS流行の裏にあるスーパースプレッダーの存在”. AllAbout 医療・健康. AllAbout. 2017年9月24日閲覧。

- ^ 米井香織/高森郁哉(訳) (2003年5月22日). “SARSの謎を解く鍵となるか? 「スーパースプレッダー」(上)”. WIRED.jp. 2017年9月24日閲覧。

- ^ McKinney KR1, Gong YY, Lewis TG. (2006 May). “Environmental transmission of SARS at Amoy Gardens.”. J Environ Health 68 (9): 26-30; quiz 51-2. PMID 16696450 2017年9月24日閲覧。.

- ^ S H Lee. “Evidence based public health policy and practice - The SARS epidemic in Hong Kong”. Journal of Epidemiology & Community Health (ブリティッシュ・メディカル・ジャーナル). doi:10.1136/jech.57.9.652.

- ^ “Hong Kong Residents Share SARS Information Online”. NPR.org. 2016年5月11日閲覧。

- ^ “Update: Severe Acute Respiratory Syndrome --- Toronto, Canada, 2003”. www.cdc.gov. 2016年5月11日閲覧。

- ^ “Update 92 - Chronology of travel recommendations, areas with local transmission”. WHO (2003年7月1日). 2017年9月24日閲覧。

- ^ “Is Canada ready for MERS? 3 lessons learned from SARS”. www.cbc.ca. 2016年5月11日閲覧。

- ^ Zhan, Mei (2005-01-01). “Civet Cats, Fried Grasshoppers, and David Beckham's Pajamas: Unruly Bodies after SARS”. American Anthropologist 107 (1): 31-42. doi:10.1525/aa.2005.107.1.031. JSTOR 3567670.

- ^ Schram, Justin (2003-01-01). “How Popular Perceptions Of Risk From Sars Are Fermenting Discrimination”. BMJ: British Medical Journal 326 (7395): 939-939. doi:10.1136/bmj.326.7395.939. JSTOR 25454328.

- ^ Dale, David (2003年4月14日). “World gets sick, Chinatown sneezes”. シドニー・モーニング・ヘラルド. 2017年9月24日閲覧。

- ^ 森口けい子/高森郁哉(日本語訳) (2003年4月16日). “SARS騒動でアジアの航空・観光業に莫大な被害”. Wired.jp. 2017年9月24日閲覧。

- ^ 笠倉出版社『本当にあった世界の陰謀論案内』2014年9月25日。2017年11月13日閲覧。

- ^ 汪錚 著、伊藤真 訳『中国の歴史認識はどう作られたのか』東洋経済新報社、2014年5月29日。 ISBN 4492212167。2017年11月13日閲覧。

- ^ 厚生労働省健康局結核感染症課長 (2003年4月3日). “ハノイ・香港等における原因不明の「重症急性呼吸器症候群」の集団発生に伴う対応について(第5報)”. 重症急性呼吸器症候群(SARS)関連情報. 厚生労働省. 2017年9月24日閲覧。

- ^ 厚生労働省健康局結核感染症課長 (2003年4月7日). “ハノイ・香港等における原因不明の「重症急性呼吸器症候群」の集団発生に伴う対応について(第7報)”. 重症急性呼吸器症候群(SARS)関連情報. 厚生労働省. 2017年9月24日閲覧。

- ^ 重症急性呼吸器症候群を感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第六項の指定感染症として定める等の政令(平成15年政令第304号。同年7月4日公布、同月14日施行)。

- ^ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成15年法律第145号。同年10月16日公布、公布の日から起算して20日を経過した日(同年11月5日)施行)。

- ^ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第106号。同年12月8日公布、平成19年4月1日一部施行)。

- ^ 吉田英樹、増田和貴、砂川富正、大山卓昭、谷口清州、岡部信彦、下内 昭. “重症急性呼吸器症候群(SARS)症例の接触者調査-大阪市”. IASR (国立感染症研究所 感染症情報センター) 24: 256 2017年9月24日閲覧。.

- ^ 加瀬哲男. “これからSARSはどこへ行くのか?”. 大阪府感染症情報センター. 2017年9月24日閲覧。

- ^ “No.1091 SARSに感染した台湾人医師に係る姫路市の対応(姫路市)”. 国立保健医療科学院. 2017年9月24日閲覧。

- ^ “【SARS速報】 厚労省、日本に滞在した台湾医師が帰台後にSARS患者と確認された問題でQ&A”. 日経メディカル. 日本経済新聞 (2003年5月20日). 2017年9月24日閲覧。

- ^ a b c “SARSの発生状況について”. 重症急性呼吸器症候群(SARS)関連情報. 厚生労働省. 2017年9月24日閲覧。

- ^ 『SARS(重症急性呼吸器症候群)患者対応救急車を京都府に寄贈』(プレスリリース)日産自動車、2003年7月11日。2009年5月1日閲覧。

- ^ a b c “SARS outbreak contained worldwide”. WHO (2003年7月5日). 2017年9月24日閲覧。

- ^ “WHO: SARS outbreaks contained”. CNN (2003年7月5日). 2017年9月24日閲覧。

- ^ a b Branswell, Helen (2013年3月11日). “SARS 2013: 10 Years Ago SARS Went Around The World, Where Is It Now?”. ハフィントンポストカナダ版. 2017年9月24日閲覧。

- ^ WHO (2004年4月30日). “中国からさらにSARS症例が報告-更新3”. IDSC. 国立感染症研究所 感染症情報センター. 2017年9月24日閲覧。

- ^ “SARS | Guidance | Lab Biosafety for Handling and Processing Specimens | CDC” (英語). www.cdc.gov. 2017年9月11日閲覧。

- ^ 田口文広, SARSコロナウイルス」『ウイルス』 53巻 2号 2003年 p.201-209, doi:10.2222/jsv.53.201。

参考文献

- 中込治・神谷茂 編『標準微生物学』(第12版)医学書院、2015年2月15日。 ISBN 978-4-260-02046-6。 NCID BB18056640。 OCLC 904535631。全国書誌番号: 22540957。

- Alan DL Sihoe; Randolph HL Wong; Alex TH Lee; Lee Sung Lau; Natalie Y. Y. Leung; Kin Ip Law; Anthony P. C. Yim (June 2004). “Severe acute respiratory syndrome complicated by spontaneous pneumothorax”. Chest 125 (6): 2345-51. doi:10.1378/chest.125.6.2345. PMID 15189961.

- War Stories, Martin Enserink, Science 15 March 2013: 1264-1268. In 2003, the world successfully fought off a new disease that could have become a global catastrophe. A decade after the SARS outbreak, how much safer are we?

- SARS: Chronology of the Epidemic Martin Enserink, Science 15 March 2013: 1266-1271. In 2003, the world successfully fought off a new disease that could have become a global catastrophe. Here's what happened from the first case to the end of the epidemic.

- Understanding the Enemy, Dennis Normile, Science 15 March 2013: 1269-1273. Research sparked by the SARS outbreak increased the understanding of emerging diseases, though much remains to be learned.

- 木浦勝行, 谷本安, 田端雅弘, 金廣有彦, 上岡博, 谷本光音, 渡邊都貴子, 草野展周, 小出典男「重症急性呼吸器症候群SARS」『岡山医学会雑誌』第115巻第1号、2003年、63-68頁、doi:10.4044/joma1947.115.1_63、 NAID 130006858260。

- NHK報道局「カルロ・ウルバニ」取材班『世界を救った医師 SARSと闘い死んだカルロ・ウルバニの27日』日本放送協会出版〈NHKスペシャルセレクション〉、2004年7月。 ISBN 978-4-14-080887-0。 NCID BA68248748。 OCLC 674648042。全国書誌番号: 20654656。

- 麻生幾『38°C 北京SARS医療チーム「生と死」の100日』新潮社、2004年。 ISBN 4-10-432603-8。 NCID BA65567568。 OCLC 169717338。全国書誌番号: 20543578。

- カール・タロウ・グリーンフェルド 著、山田耕介 訳『史上最悪のウイルス そいつは、中国奥地から世界に広がる』 上下巻、文藝春秋、2007年。 - ISBN 978-4-16-368790-2, 978-4-16-368800-8。

関連項目

- SARSコロナウイルス

- SARSアウトブレイクの進行

- 新興感染症

- 輸入感染症

- コウモリ由来のウイルス - SARSコロナウイルス以外にもエボラウイルスなどが知られている。

- 中東呼吸器症候群 (MERS) - コロナウイルス科のMERSコロナウイルスによって引き起こされる感染症。

- SARSコロナウイルス2 (SARS-CoV-2)

- 新型コロナウイルス感染症の世界的流行

- 新型インフルエンザ

- パンデミック(世界流行)

- 蒋彦永 - 中国人医師で、当局のアウトブレイク隠蔽を告発した。

- 鍾南山 - 中国人呼吸器専門医で、広東でのアウトブレイクの陣頭指揮を執り、SARSコロナウイルスの発見にも寄与した。

- 陳馮富珍(マーガレット・チャン)- 当時香港当局の責任者として指揮に当たった。のち世界保健機関 (WHO) 事務総長。

- 王岐山 - 当時北京当局の責任者として指揮に当たった。のち国家副主席。

- カルロ・ウルバニ

- 医療危機

- 中華人民共和国の医療

外部リンク

| 重症急性呼吸器症候群に関する 図書館収蔵著作物 |

- 日本語のサイト

- “重症急性呼吸器症候群(SARS)”. 国立健康危機管理研究機構. 2017年9月24日閲覧。

- “重症急性呼吸器症候群(SARS)関連情報”. 健康:結核・感染症に関する情報. 厚生労働省. 2017年9月24日閲覧。

- “感染症(SARS・鳥インフルエンザ等)関連情報 - SARS基礎知識”. 外務省 海外安全ホームページ. 2017年9月24日閲覧。

- 日本語以外のサイト

- “Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)”. 世界保健機構 (WHO). 2017年9月24日閲覧。 - 症状や治療のガイドライン、渡航に関するアドバイス、アウトブレイクの発生などが随時更新される。

- “Pathogen Safety Data Sheets: Infectious Substances – Severe acute respiratory syndrome (SARS) associated coronavirus”. カナダ政府. 2017年9月24日閲覧。

- アウトブレイク当時のホームページ:“Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)”. カナダ公衆衛生庁. 2008年4月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年9月24日閲覧。

- Adriel Malave, MD, and Elamin M. Elamin, MD (September 2010). “Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)—Lessons for Future Pandemics”. Virtual Mentor 12 (9): 719-725. オリジナルの2011年1月13日時点におけるアーカイブ。 2017年9月24日閲覧。.

- 香港でのインデックス・ケースの症例報告:Raymond S.M. Wong; David S. Hui (2004 Feb). “Index Patient and SARS Outbreak in Hong Kong”. Emerg Infect Dis. 10 (2): 339-341. doi:10.3201/eid1002.030645. PMC 3322929 2017年9月24日閲覧。.

- ウイルスについて

- “Coronavirus Infections”. MedlinePlus. 2017年9月24日閲覧。

重症急性呼吸器症候群

「重症急性呼吸器症候群」の例文・使い方・用例・文例

重症急性呼吸器症候群と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

| 病気の別名 |

脳性麻痺 CHF 重症急性呼吸器症候群 atrial flutter oculocutaneous albinism |

| 症候群 |

レストレス・レッグス症候群 ホルネル症候群 重症急性呼吸器症候群 マルファン症候群 クッシング症候群 |

| ウイルス感染症 |

ラッサ熱 スペインかぜ 重症急性呼吸器症候群 尖圭コンジローマ アフリカ馬疫 |

| 感染症 |

Beta-lactam antibiotic induced vancomycin-resistant MRSA 急性脳炎 重症急性呼吸器症候群 ハンタウイルス肺症候群 住血吸虫症 |

| 人獣共通感染症 |

回帰熱 パスツレラ症 重症急性呼吸器症候群 住血吸虫症 広東住血線虫症 |

- 重症急性呼吸器症候群のページへのリンク