いのう‐ただたか【伊能忠敬】

伊能忠敬(いのうただたか 1745ー1818)

伊能忠敬は延享 2年(1745)に上総国小関に生まれ、幼名を神保三治郎といった。18歳のときに下総国佐原、伊能家の婿養子になり伊能三郎右衛門を名乗った。伊能家の婿養子に入った忠敬は、酒造りなどの家業に精を出し、家運の挽回に努めた。持ち合わせた商才と勤勉さから、次第に家勢も上向きとなり、明和3年(1766)、天明3年(1783)などに相次いで起きた飢饉に際しては、窮民を救うことに心血を注ぎ、その結果、地頭から帯刀を許された。

49歳のときに家督を長男景敬に譲り隠居、翌年寛政7年(1795)に江戸深川黒江町に移り住んだ。翌年幕府天文方、高橋至時(当時33歳)に師事し、暦学、数学の勉学を始めた。

忠敬は黒江町の自宅では、象限儀による天体観測をし、北緯35度40分30秒を得た。これは、後に陸地測量部が測定した値より、わずか23秒大きかっただけである。また、当時浅草にあった天文台(暦局)との緯度差から子午線 1度の距離を得たが、より正確な子午線 1度の距離を求めたいとの欲望から蝦夷測量に出発したといわれる。江戸を出立したのは、実に55歳(寛政12年 1800)のことである。

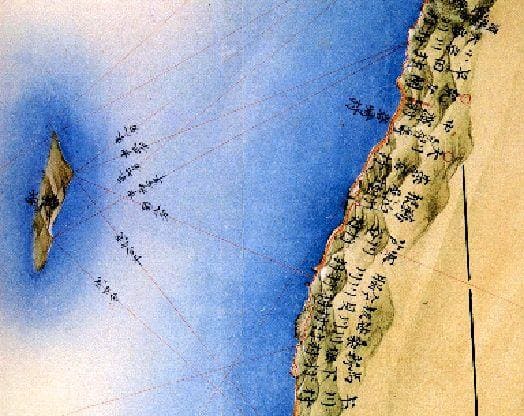

その後、日本各地を昼は歩測や測縄と"わんからしん(小方位盤)"を利用した道線法や交会法で、夜は天文測量で位置を求め、これらをもとに地図化した。16年間の測量に従事した日数約3,800日、測量距離約44,000km、天文観測地点は1,200箇所にも及ぶ。その結果から編集されたのが、通称「伊能図」と呼ばれるもので、大図(1/36,000)214面、中図(1/216,000)8面、小図(1/432,000)3面である。当初の目的であった子午線1度の弧長はというと、28里7町12間(110.749m)という値を得ており、これは現在の値に比べ、おおよそ0.2%の誤差という正確さであった。当時、その結果を知った師の高橋至時は、測量結果には誤差の存在が考えられ、蘭書などの結果とも異なるとして評価しなかった。その後、フランスの天文学者ジェローム・ラランドの天文書のオランダ語訳である

「ラランデ暦書」を手にした至時は、地球が南北方向につぶれた扁球形であることを知り、同書の子午線1度の値と忠敬の実測値がほぼ一致していることで、忠敬の測量の正確さを認め喜び合ったという。

伊能忠敬は、文政元年(1818)73歳でこの世を去ったが、渋川景保などの手で作成が続けられ1821年に「大日本沿海実測全図」として幕府に上程され完成に至った。

伊能 忠敬 (いのう ただたか)

| 1745〜1818 (延享2年〜文政元年) |

|

【地理学者】 50歳から始めた学問で、「大日本沿海輿地全図」の偉業を達成。 |

| 江戸後期の地理学者。上総国出身。18歳のとき、伊能家の婿養子となり、1794年50歳で隠居。翌年江戸へ出て、幕府天文方高橋至時に師事した。1800年、至時の推挙で幕府から奥州道中と蝦夷地東南沿岸測量を任される。その後1816年まで日本全国の測量を行った。死後完成した『大日本沿海輿地全図』は、シーボルトにより、その精密さを海外にも伝えられた。 |

年(和暦) |

||

| ●1764年 (明和元年) | ■江戸大火 | 19才 |

| ●1772年 (安永元年) | ■目黒行人坂火事 | 27才 |

| ●1783年 (天明3年) | ■浅間山噴火 | 38才 |

| ●1789年 (寛政元年) | ■棄捐令 | 44才 |

| ●1790年 (寛政2年) | ■石川島に人足寄場を設置 | 45才 |

| ●1791年 (寛政3年) | ■江戸市中銭湯の男女混浴を禁止 | 46才 |

| ●1797年 (寛政9年) | ■湯島聖堂を昌平坂学問所と改称 | 52才 |

| ●1803年 (享和3年) | ■江戸開府200年 | 58才 |

| ●1806年 (文化3年) | ■芝の大火 | 61才 |

| ●1808年 (文化5年) | ■フェートン号事件 | 63才 |

| ・中川 淳庵 | 1739年〜1786年 (元文4年〜天明6年) | +6 |

| ・長谷川 平蔵 | 1745年〜1795年 (延享2年〜寛政7年) | 0 |

| ・塙 保己一 | 1746年〜1821年 (延享3年〜文政4年) | -1 |

| ・司馬 江漢 | 1747年〜1818年 (延享4年〜文政元年) | -2 |

| ・並木 五瓶 | 1747年〜1808年 (延享4年〜文化5年) | -2 |

| ・大田 南畝 | 1749年〜1823年 (寛延2年〜文政6年) | -4 |

| ・蔦谷 重三郎 | 1750年〜1797年 (寛延3年〜寛政9年) | -5 |

| ・笠森 お仙 | 1751年〜1827年 (宝暦元年〜文政10年) | -6 |

| ・桂川 甫周 | 1751年〜1809年 (宝暦元年〜文化6年) | -6 |

伊能忠敬

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/28 09:44 UTC 版)

| 伊能 忠敬 | |

|---|---|

『伊能忠敬像』

(伝青木勝次郎画 伊能忠敬記念館蔵) |

|

| 生誕 | 神保三治郎 延享2年1月11日 〈1745年2月11日〉 上総国山辺郡小関村 |

| 死没 | 文化15年4月13日 〈1818年5月17日〉 (73歳没) |

| 別名 | 三郎右衛門、勘解由 |

| 研究分野 | 天文学 |

| 研究機関 | 天文方 |

| 影響を 受けた人物 |

高橋至時 |

| 影響を 与えた人物 |

高橋景保、間宮林蔵 |

| 子供 | イネ、伊能景敬、神保玄二郎、伊能順次、シノ、コト |

| 署名 | |

| プロジェクト:人物伝 | |

伊能 忠敬(いのう ただたか[注釈 1]、延享2年1月11日〈1745年2月11日〉- 文化15年4月13日〈1818年5月17日〉)は、江戸時代の商人・天文学者・地理学者・測量家。通称は三郎右衛門(さぶろえもん)、勘解由(かげゆ)。字は子斉、号は東河。

寛政12年(1800年)、56歳から、文化13年(1816年)まで、17年をかけて日本全国を測量、73歳で死去[2][3]。その後は弟子たちが遺志を受け継いで『大日本沿海輿地全図』を完成させ、国土の正確な姿を明らかにした。

前半生

幼少期(九十九里町生活期)

延享2年(1745年)1月11日、上総国山辺郡小関村(現・千葉県山武郡九十九里町小関)の名主・小関五郎左衛門家で生まれた。幼名は三治郎。父親の神保貞恒は武射郡小堤(おんづみ)村(現・千葉県山武郡横芝光町小堤)にあった酒造家の次男で、小関家には婿入りした。三治郎の他に男1人女1人の子がおり、三治郎は末子だった[4]。

6才の時に母が亡くなり、家は叔父が継ぐことになった。そのため、婿養子だった父・貞恒は兄と姉を連れて実家の小堤村の神保家に戻るが、三治郎は祖父母の下に残った。

小関家での三治郎の生活状況について、詳しくは分かっていない。当時の小関村は鰯漁が盛んで、三治郎は漁具が収納されてある納屋の番人をしていたと伝えられている[5]。一方で、名主の家に残されていたということもあって、読み書きそろばんや、将来、必要となるであろう教養も教え込まれていたのではないかとも考えられている[6]。

少年~青年期(横芝光町生活期)

10歳のとき、三治郎は小堤(おんづみ)村(現・山武郡横芝光町小堤)の父神保家の下に引き取られた。神保家は父の兄である宗載(むねのり)が継いでいたため、父は当初そこで居候のような生活をしていたが、やがて分家として独立した[7]。

神保家での三治郎の様子についても文献が少なく、詳細はあまり知られていない[8]。一説には、三治郎の神保家での暮らしは落ち着いたものではなく、親戚や知り合いのもとを転々とした時期があったと言われているが詳細は不明である。さらに一説には、これらは勉学のための来訪であったとも推測されている[9]。

三治郎の小堤村(現・山武郡横芝光町小堤)時代の逸話として、小堤村より中台村の伊藤家を訪れ、女婿の清三郎に青春の悩みを訴えたことがあった。清三郎は、悩める三治郎を親身になって励ましたという[10]。この中台村の伊藤清三郎は、後に三治郎こと伊能忠敬の生涯を通した理解者となり、三治郎を弟のように慈しみ、その友情や理解、支援は後年まで続くこととなる[11]。[12]常陸(現在の茨城県)の寺では半年間そろばんを習い、優れた才能を見せた[13]。また17歳くらいのとき、「佐忠太」と名乗り、南中村(現香取郡多古町南中)の名主、平山季忠の紹介[14]により、土浦の医者に医学を教わった記録がある[15]。ただしここで習った医学の内容はあまり専門的なものではなく、余興の類だったといわれている[12]。

三治郎が流浪した理由について、研究家の大谷亮吉は、父親が新たに迎え入れた継母とそりが合わなかったこともあって、家に居づらくなったからだとしている。このように、三治郎が周囲の環境に恵まれず不幸な少年時代を過ごしたとする説は昔から広く伝えられている。しかしこの見解に対しては、父や周辺の人物が三治郎のことを思って各地で教育を受けさせたのではないかという反論もある[16]。これは忠敬が文政十年(1813年)娘に宛てた書簡において、小堤村時代を振り返り、「(佐原に養子に行く前には=前略)好むるところの学文(問)を止め」とあり、父親の理解のもと、自ら学びたい学問が出来ていたことがうかがえることからも推測できる[17]。

また、後の享和元年(1801年)、忠敬(三治郎)56歳の際の房総半島測量の途次、わざわざ浜辺から遠く離れた内陸の小堤村を訪問している[18] ことから、小堤村時代には良い記憶もあり、決して不幸な少年時代ではなかったのではないかとも推測されている。

伊能家に婿入り

三治郎が生まれる前の寛保2年(1742年)、下総国香取郡佐原村(現・香取市佐原)にある酒造家の伊能三郎右衛門家(以下、伊能家と)では、当主の長由(ながよし)が、妻・タミと1歳の娘・ミチを残して亡くなった。長由の死後、伊能家は長由の兄が面倒を見ていたが、その兄も翌年に亡くなった。そのため伊能家は親戚の手で家業を営むことになった。

ミチが14才になった時、伊能家の跡取りとなるような婿をもらったが、その婿も数年後に亡くなった。そのためミチは、再び跡取りを見つけなければならなくなった[7]。

伊能家・神保家の両方の親戚である平山藤右衛門(タミの兄)は、土地改良工事の現場監督として三治郎を使ったところ、三治郎は若輩ながらも有能ぶりを発揮した。そこで三治郎を伊能家の跡取りにと薦め、親族もこれを了解した[19]。三治郎は形式的にいったん平山家の養子になり、平山家から伊能家へ婿入りさせる形でミチと結婚することになった。その際、大学頭の林鳳谷から、忠敬という名をもらった。

宝暦12年(1762年)12月8日に忠敬とミチは婚礼を行い、忠敬は正式に伊能家を継いだ。このとき忠敬は満17歳、ミチは21歳で、前の夫との間に残した3歳の男子が1人いた[20]。忠敬ははじめ通称を源六と名乗ったが、後に三郎右衛門と改め、伊能三郎右衛門忠敬とした[20]。

佐原時代

当時の佐原と伊能家

忠敬が入婿した時代の佐原村は、利根川を利用した舟運の中継地として栄え、人口はおよそ5,000人という、関東でも有数の村であった。舟運を通じた江戸との交流も盛んで、物のほか人や情報も多く行き交った。このような佐原の土壌はのちの忠敬の活躍にも影響を与えたと考えられている[21]。

当時の佐原村は天領で、武士は1人も住んでおらず、村政は村民の自治に負うところが多かった[22]。その村民の中でも特に経済力があり村全体に大きな発言権を持っていたのが、永沢家と伊能家であった[23]。伊能家は酒、醤油の醸造、貸金業を営んでいたほか、利根川水運などにも関わっていたが、当主不在の時代が長く続いたために事業規模を縮小していた。一方、永沢家は事業を広げて名字帯刀を許される身分となり、伊能家と差をつけていた。そのため伊能家としては、家の再興のため、新当主の忠敬に期待するところが多かった[24]。

祭礼騒動

忠敬が伊能家に来た翌年の1763年、長女のイネ(稲)が生まれた。同じ年、妻・ミチと前の夫との間に生まれた男子は亡くなった。3年後の明和3年(1766年)には長男の景敬が生まれた[25]。

忠敬は伊能家の当主という立場から、村民からの推薦で名主後見に就いた。とはいえ忠敬はまだ年も若かったため、初めのうちは親戚である伊能豊明の力を借りることが多かった[26]。この時期の忠敬は病気で長い間寝込んでいたこともあった。新当主として親戚づきあいなどの気苦労も絶えなかったからではと推測されている[27]。

明和6年(1769年)、佐原の村で祭りにかかわる騒動が起き、これは当時24歳の忠敬にとって力量が試される事件となった[27]。

佐原の中心部は小野川を境に大きく本宿と新宿に分かれ、祭りはそれぞれ年に1回ずつ開かれる。伊能家と永沢家は本宿にあり、そこでの祭礼は牛頭天王(ごずてんのう)の祭礼(祇園祭)であった。当時は毎年6月に開催されており、祭りの際は各町が所有する、趣向を凝らした山車が引き回されていた[28][29]。ところが明和3年(1766年)以来、佐原村は不作続きで、農民も商人も困窮していた。そこで佐原村本宿の村役人3人が話し合い、今年は倹約を心がけ、豪華な山車の飾りものは慎むことに決め、町内にもそのように通達した。しかしそれにもかかわらず、各町内は例年のように豪華な飾りものの準備を始めた。そのうえ、山車を引き回す順番についても、双方の町が自分たちが一番先に出すと主張し、収拾のつかないまま当日を迎えることになった。このまま祭りが始まると大騒動に発展すると判断した村役人たちは、この年は山車を出さないことを決定した。このときに各町を説得しに回ったのが、名主後見の立場にあった永沢家の永沢治郎右衛門と、伊能家の忠敬であった[30]。

佐原村本宿は大きく、本宿組と浜宿組に分かれていた。忠敬と永沢は分担して、忠敬は本宿組の各町を、永沢は浜宿組の各町を説得し、ようやく各町の同意を取りつけた。ところが祭礼2日目、永沢家が説得したはずの浜宿組において禁が破られ、山車が引き回されるという事態が発生した。本宿組の町民はさっそく忠敬を問い詰め、忠敬も永沢家に赴き責任を追及した。しかし本宿組の担当者はそれだけでは納得がいかず、浜宿組が山車を出したのだからこちらも出すと強硬に主張した。忠敬は、このままでは大きな争いになるのは必至で、町内に申し訳が立たないと感じたため、伊能家は永沢家と「義絶」すると宣言した[30][31]。このときの義絶とはどのような状態なのか詳しく分かっていないが、伊能家は永沢家と今後一切の付き合いをやめるという意味であると推測される[32]。これにより、各町は山車を出すことをようやく取り止めた。さらに、佐原で「両家」と呼ばれ、富と地位のある2つの家の義絶は村にとっても良くないと考えられたため、仲介によって、同年に両家は和解することとなった[30]。

河岸一件

祭礼騒動が起こった年の7月、忠敬とミチとの間に次女・シノ(篠)が生まれた。さらに同じ年、忠敬は江戸に薪問屋を出したが、翌年に火事に遭い、薪7万駄を焼くという損害を出してしまった[31]。

この頃、幕府では田沼意次が強い力を持つようになっていった。田沼は幕府の収入を増やすため、利根川流域などに公認の河岸問屋を設けそこから運上金を徴収する政策を実行した。そして明和8年(1771年)11月、佐原村も、河岸運上を吟味するため、名主・組頭・百姓代は出頭するよう通告された[33][34]。

河岸問屋が公認されると運上金を支払わなければならなくなる。そのため佐原の商人や船主は公認に乗り気でなかった。そこで名主4人が江戸の勘定奉公所へ行き「佐原は利根川から十四、五町も離れていて河岸問屋もないから運上は免除願いたい」と申し出た[34][35]。しかしこの願いは奉公所に全く聞き入れられずそれならば佐原には河岸運送をすることは認めないと言われることとなった[34][35]。

これを受けて佐原村では再び話し合いその結果それまで河岸運送に大きく関わってきた永沢治郎右衛門、伊能茂左衛門、伊能権之丞、忠敬の4人が河岸問屋を引き受けることになった。ところがその数日後永沢治郎右衛門と伊能権之丞は突然辞退したため結局引き受けるのは伊能茂左衛門と忠敬の2人だけになった[36]。

翌年、2人は願書を作って勘定奉公所に提出した。そしてこの願書は奉公所の怒りを買った。というのも去年の願書では、「佐原は利根川から十四、五町離れている」としていたが今年の願書では「利根川から二、三町」だとしていたうえ、以前は「河岸問屋がない」としていたところ、今度は「2人は前から問屋を営んでいた」などと書かれていたためである。矛盾を追及された佐原側は、昨年申し上げたことは間違いであったなどと言い訳をしたが、最終的に奉公所から「以前から問屋を営んでいたというのであれば、その証拠を出すように」と命じられた[34][37]。

これを聞いた忠敬は数日の猶予を願い出ていったん佐原へ帰り、先祖が書き残した古い記録をかき集めて奉公所に提出した。この記録によって、佐原は昔から河岸運送をしていたことが証明され、忠敬と茂左衛門は公認を受けることができた。運上金の額は話し合いのうえ、2人で一貫五百文と決まった[37]。

ところが同年5月、佐原村内の権三郎という者が「自分も問屋を始めたい」と奉公所へ願い出たため、その関係で忠敬は再び江戸へ出向くことになった。忠敬は「権三郎も問屋を始めたのでは自分たちの商いの領分も減ってしまうし、村方も了承していない」と反対意見を述べた。それに対して奉公所の役人は「権三郎は、自分ひとりに問屋を任せれば、忠敬・茂左衛門の運上金に加えてさらに毎年十貫文上納すると言っているので、2人も問屋を続けたいなら、運上金を増額せよ」と迫った。忠敬は返答の先送りを願い出て、佐原に帰った[38]。

そして同年7月、忠敬は村役人惣代、舟持惣代らとともに出頭し、同じく出頭していた権三郎と対決した。忠敬は、自分たちは村役・村方の推薦のもと問屋を引き受けたと主張し、さらに権三郎については、多額の運上金を払えるだけの財産もなく、過去にも問屋のことで問題を起こしていると批判した。村役人惣代や舟持惣代も忠敬を支持した。そのため忠敬の主張が認められ、公認の問屋は元のように2人に決まり、この問題はようやく解決をみた。運上金の金額も、一時は二貫文に上がったが、2年後には一貫五百文に戻った[39]。

この事件で重要な役割を果たすことになった伊能家の古い記録の多くは、忠敬の三代前の主人である伊能景利がまとめあげたものだった[37]。景利は佐原村や伊能家に関わることをはじめ、多くのことを丹念に記録に残しており、その量は本にして100冊以上になっていた[40]。忠敬はこの事件で記録を残すことの重要性を身にしみて認識し、自らもこの事件について『佐原邑河岸一件』としてまとめた[41][42]。また、先祖の景利が多くの記録をまとめ始めたのは、隠居したあとになってからのことだった。この、隠居後に大きな仕事を成し遂げるという先祖のした事は、のちの忠敬の隠居後の行動にもつながることになる[43]。

佐原村名主へ

河岸の一件が片づくと、忠敬は比較的安定した生活を送った。安永3年(1774年)、忠敬29歳のときの伊能家の収益は以下のようになっている[44]。

安永7年(1778年)には、妻・ミチと奥州旅行へ出かけた。これは忠敬にとって、妻と一緒に行った唯一の旅行となった[45]。

同じ年、これまで天領だった佐原村は、旗本の津田氏の知行地となった。忠敬は名主や村の有力者と、江戸にある津田氏の屋敷に挨拶に出向いた。そのとき、名主5人と永沢治郎右衛門は麻の裃を着用していたのに対し、忠敬は裃の着用を許されず、屋敷内で座る場所も差をつけられた[46]。これは永沢が名字帯刀を許された身分だったためであるが、商いが順調なのに相変わらず永沢家と身分に差をつけられていることに悔しさを感じた忠敬は、永沢に対抗心を燃やすようになった[47]。しかし、そのうちに忠敬の待遇も上がり、天明元年(1781年)、名主の藤左衛門が死去すると、代わりに忠敬が36歳で名主となった[48]。

名主としての忠敬

天明3年(1783年)、浅間山の噴火などに伴って天明の大飢饉が発生し、佐原村もこの年、米が不作となった。忠敬は他の名主らとともに地頭所に出頭し、年貢についての配慮を願い出た。その結果、この年の年貢は全額免除となり、さらに、「御救金」として100両が下された[49]。

また、同じ年の冬になってから行われた利根川の堤防に関する国役普請では、普請掛りを命じられた。忠敬は堤防工事を指揮するとともに、工材を安く買い入れることで、工事費の節約の面でも手腕を発揮した[50]。一方その頃、妻・ミチは重い病にかかり、同じ年の暮れに42歳で亡くなった[51]。

地頭の津田氏は前述のように佐原村の年貢を免除していたが、一方で伊能家や永沢家に金の無心を度々していた。そのため、両家は地頭に対して多くの貸金を持つようになり、地頭所や村民に対し、より一層の発言力を持つようになった[52]。そして忠敬は、天明3年(1783年)9月には津田氏から名字帯刀を許されるようになり、さらには天明4年(1784年)、名主の役を免ぜられ、新たに村方後見の役を命じられた。

村方後見は名主を監視する権限を持っており、これは永沢治郎右衛門も就いている役である。こうして忠敬は、永沢とほぼ同格の扱いを受けることができた[53]。

天明の大飢饉

浅間山の噴火以降、佐原村では毎年不作が続いていた[54]。天明5年(1785年)、忠敬は米の値上がりを見越して上方から大量の米を買い入れた。しかし米相場は翌年の春から夏にかけて下がり続け、伊能家は多額の損失を抱えた[55][56]。周囲からは、今のうちに米を売り払って、これ以上の損を防いだ方がよいと忠告されたが、忠敬は、あえて米を全く売らないことにした。

忠敬は、もしこのまま米価が下がり続けて大損したら、そのときは本宅は貸地にして、裏の畑に家を建てて10年間質素に暮らしながら借金を返していこうと思っていた[55] が、その年の7月、利根川の大洪水によって佐原村の農業は大損害を受け、農民は日々の暮らしにも困るようになった[57]。

忠敬は村の有力者と相談しながら、身銭を切って米や金銭を分け与えるなど、貧民救済に取り組んだ。各地区で、特に貧困で暮らすにもままならない者を調べ上げてもらい、そのような人には特に重点的に施しを与えた。また、他の村から流れ込んできた浮浪人には、一人につき一日一文を与えた。質屋にも金を融通し、村人が質入れしやすくするようにした[58]。翌年もこうした取り組みを続け、村やその周辺の住民に米を安い金額で売り続けた。このような活動によって、佐原村からは一人の餓死者も出なかったという[59]。

天明7年(1787年)5月、江戸で天明の打ちこわしが起こると、この情報を聞いた佐原の商人たちも、打ちこわし対策を考えるようになった。このとき、皆で金を出しあって地頭所の役人に来てもらい、打ちこわしを防いでもらってはどうかという意見が出された。しかし忠敬は、役人は頼りにならないと反対した。そして、役人に金を与えるならば農民に与えた方がよい、そうすれば、打ちこわしが起きたとしても、その農民たちが守ってくれると主張した。この意見が通り、佐原村は役人の力を借りずに打ちこわしを防ぐことができた[60][61]。

忠敬が貧民救済に積極的に取り組んだことについては、村方後見という立場からくる使命感、伊能家や永沢家が昔から貧民救済を行っていたという歴史、そして農民による打ちこわしを恐れたという危機感など、いくつかの理由が考えられている[62][63]。また、伊能家代々の名望家意識とともに商人としての利害得失を見極めた合理的精神がこうした判断を促したと考えられている[61]。

佐原が危機を脱したところで、忠敬は持っていた残りの米を江戸で売り払い、これによって多額の利益を得ることができた[56]。

隠居

妻・ミチが死去してから間もなく、忠敬は内縁で2人目の妻を迎えた。この妻については詳しいことは分かっておらず、名前も定かではない[64]。天明6年(1786年)に次男・秀蔵、天明8年(1788年)に三男・順次、寛政元年(1789年)に三女・コト(琴)が生まれ、妻は寛政2年(1790年)に26歳で死去した[65]。一方、最初の妻・ミチとの間に生まれた次女・シノも、天明8年に19歳で死去した[65]。寛政2年、忠敬は仙台藩医である桑原隆朝の娘・ノブを新たな妻として迎え入れた[66]。

このころ、長女のイネは既に結婚して江戸に移っており、長男・景敬は成年を迎えていた[67]。忠敬は、景敬に家督を譲り、自分は隠居して新たな人生を歩みたいと思うようになっていった[68]。そして寛政2年、地頭所に隠居を願い出た。しかし地頭の津田氏はこの願いを受け入れなかった。これは、当時の津田氏は代替わりしたばかりのころだったため、まだ村方後見として忠敬の力を必要としていたからである[66]。

地頭所には断られたが、忠敬の隠居への思いはなお強かった。このとき忠敬が興味を持っていたのは、暦学であった。忠敬は江戸や京都から暦学の本を取り寄せて勉強したり、天体観測を行ったりして日々を過ごし、店の仕事は実質的に景敬に任せるようにした[69]。寛政3年(1791年)には、次のような家訓をしたためて景敬に渡した[66]。

- 第一 仮にも偽をせす孝弟忠信にして正直たるへし

- 第二 身の上の人ハ勿論身下の人にても教訓異見あらは急度相用堅く守るへし

- 第三 篤敬謙譲とて言語進退を寛容に諸事謙り敬み少も人と争論など成べからず

寛政4年(1792年)、忠敬は、これまで地頭所に金銭を用立てすることによって財政的に貢献したという理由で、地頭所から三人扶持を与えられた。ただしこれは、忠敬にまだ隠居してほしくないという地頭所の思惑も含まれていたと考えられている[70]。

翌寛政5年(1793年)には、久保木清淵らとともに、3か月にわたって上方への旅に出かけた。忠敬はこの旅についての旅行記を残している。そしてそこには、各地で測った方位角や、天体観測で求めた緯度などが記されており、測量への関心がうかがえる[71]。また、久保木も『西遊日記』と呼ばれる旅行記を残している[72]。

寛政6年(1794年)、忠敬は再び隠居の願いを出し、地頭所は12月にようやくこれを受け入れた。忠敬は家督を長男の景敬に譲り、通称を勘解由(伊能家が代々使っていた隠居名)と改め、江戸で暦学の勉強をするための準備に取り掛かった[73]。その最中の寛政7年(1795年)、妻・ノブは難産が原因で亡くなった[73]。

なお、寛政6年に佐原の橋本町(現・本橋元町)の惣代より村役人および村方後見である伊能三郎右衛門宛てに町内への便所の設置を求める願書が出されており、ここに登場する三郎右衛門は忠敬から家督を譲られた景敬であるとされている。ちなみに、現在の本橋元町にある公衆便所がこのとき設置された便所の後身に当たるという[74]。

忠敬と佐原

忠敬が隠居する前年の寛政5年(1793年)、伊能家の商売の利益は以下のようになっていた[75]。

- 酒造 370両3分

- 田徳・店貸 142両1分

- 倉敷 30両

- 運送 39両3分

- 利潤高 450両1分

- 米利 231両1分

- 合計 1264両2分

安永3年(1774年)の目録と比較すると、忠敬は伊能家を再興し、かなりの財産を築いていた[76]。このときの伊能家の資産については正確な数字は明らかでないが、寛政12年に村人が「3万両ぐらいだろう」と答えた記録が残っている[77]。この資産は30億 - 35億円程に相当する。

ただし、伊能家の状況は必ずしも順風満帆ではなかったとする説もある。伊能家(三郎右衛門家)が得意としてきた酒造業の実績を示す酒造高は天明の大飢饉後の天明8年(1788年)には1480石を誇っていたが、享和3年(1803年)には600石に減少しており、忠敬没後の天保10年(1839年)には株仲間の記録に伊能家の名前は存在していない、すなわち廃業状態にあったことを示している[78]。これは伊能家だけではなく、競合する永沢家も含めて天明期の仲間35家のうち22家が天保期に姿を消し、代わりに天明期に存在が確認できなかった14家の新興酒造家が名前を連ねている状況[79] から、江戸幕府の度重なる酒株政策の変更に伊能家を含めた旧来の酒造家が対応しきれなかったことが背景にあるとみられている。また、貨幣経済の浸透は旗本などの中小領主たちに先納金・御用金・領主貸などの手段による貨幣の確保に向かわせることになった。先納金は年貢米を貨幣で前借することであるが、実際には貨幣による年貢徴収の口実とされて結果的には年貢米の輸送減少をもたらし、御用金や領主貸は伊能家のような地方商人への負担となった。また、農村の疲弊は伊能家から村単位への貸付の増加になって現れており[80]、その中にはこれらの村が御用金や先納金を納めるための貸付もあったとみられている。さらに伊能家の土地所持高を見ると、享保5年(1720年)には52石7斗あまりだったのが、忠敬の相続後である明和3年(1766年)には84石1斗あまり、隠居後の享和2年(1802年)には145石1斗あまりと、忠敬当主時代に急激に増加しているのである[81]。これは金融業における質流れの増加とともに忠敬が酒造や輸送業に限界を感じ、土地の集積へと軸足を移そうとしていたことの表れとされる。実際に隠居後の忠敬が佐原に送った書状には「店賃と田の収益ばかりになっても仕方がない」「もし、古酒の勘定もよくなく、未回収金が過分になったら酒造も見合わせてやめるように」などと記しており、特に後継者であった景敬が没した文化9年(1812年)以降には、酒造業や運送業、領主貸を縮小する意向を示している。しかし、地主としての土地経営も小作人となった農民との衝突を招くなど困難な状況が続いており、忠敬隠居後の文化年間に入ると土地集積の対象を山林にも広げている[82]。

佐原の町は昔から大雨が降ると利根川堤防が決壊し、大きな被害を受けていた。いったん洪水が起きてしまうと田畑の形が変わってしまうため、測量して境界線を引き直さなければならない。忠敬は江戸に出る前から測量や地図作成の技術をある程度身につけていたが、それはこうした地で名主などの重要な役に就いていたという経験によるところが大きい[83]。

さらに、前述したように、祖先の伊能景利は隠居してから膨大な記録をまとめるという仕事に取り組み、また、忠敬の家から川を挟んで向かい側に住んでいた楫取魚彦も、隠居後に江戸へ出て国学者や歌人として活動した。忠敬もこの2人の生き方から大きな影響を受けたと考えられている[84]。

後半生

高橋至時に師事

弟子入り

寛政7年(1795年)、50歳の忠敬は江戸へ行き、深川黒江町に家を構えた[85]。

ちょうどその頃、江戸ではそれまで使われていた暦を改める動きが起こっていた。当時の日本は宝暦4年(1754年)に作られた宝暦暦が使われていたが、この暦は日食や月食の予報を度々外していたため、評判が悪かった[86][87]。そこで江戸幕府は松平信明、堀田正敦を中心として、改暦に取り組んだ[88]。しかし幕府の天文方には改暦作業を行えるような優れた人材がいなかったため、民間で特に高い評価を受けていた麻田剛立一門の高橋至時と間重富に任務にあたらせることにした[87][88]。至時は寛政7年(1795年)4月、重富は同年6月に出府した[89]。

忠敬が江戸に出たのは同年の5月のため、2人の出府と時期が重なる。改暦の動きは秘密裏に行われていたが、この時期の符合から、忠敬は事前に2人が江戸に来ることを知っていたとも考えられている。その情報元として、渡辺一郎は、忠敬の3人目の妻・ノブの父親である桑原隆朝を挙げている。桑原は改暦を推し進めていた堀田正敦と強いつながりがあった。そのため桑原は、堀田から聞いた改暦の話を忠敬に伝えていたのではないかという説がある[90]。

同年、忠敬は高橋至時の弟子となった。50歳の忠敬に対し、師匠の至時は31歳だった。弟子入りしたきっかけについては、昔の中国の暦『授時暦』が実際の天文現象と合わないことに気づいた忠敬がその理由を江戸の学者たちに質問したが誰も答えられず、唯一回答できたのが至時だったからだという話が伝えられている[91]。そして至時に必死に懇願して入門を認めさせたとのことであるが、至時が多忙な改暦作業のなかで入門を許した理由についても、渡辺は、桑原と堀田正敦の影響を指摘している[90]。一方で今野武雄は、麻田剛立の弟子で大名貸の升屋小右衛門とのつながりを推測している[15]。

暦学への取り組み

弟子入りした忠敬は、19歳年下の師・至時に師弟の礼をとり、熱心に勉学に励んだ[90]。忠敬は寝る間を惜しみ天体観測や測量の勉強をしていたため、「推歩先生」(推歩とは暦学のこと)というあだ名で呼ばれていた。

至時は弟子に対しては、まずは古くからの暦法『授時暦』で基礎を学ばせ、次にティコ・ブラーエなどの西洋の天文学を取り入れている『暦象考成上下編』、さらに続けて、ケプラーの理論を取り入れた『暦象考成後編』と、順を追って学ばせることにしていた。しかし忠敬は、既に『授時暦』についてはある程度の知識があったため、『授時暦』と『暦象考成上下編』は短期間で理解できるようになった[92][93]。

寛政8年(1796年)9月からおよそ1年半の間、至時は改暦作業のため京都に行くことになり、その間は間重富が指導についた。同年11月に重富から至時に宛てた手紙の中では、「伊能も後編の推歩がそろそろ出来候。月食も出来候」と記されており、既に『暦象考成後編』を学んでいた[94]。

天体観測

忠敬は天体観測についても教えを受けた。観測技術や観測のための器具については重富が精通していたため、忠敬は重富を通じて観測機器を購入した。さらには、江戸職人の大野弥五郎・弥三郎親子にも協力してもらい[93]、こうしてそろえた器具で自宅に天文台を作り観測を行った[95]。取り揃えた観測機器は象限儀、圭表儀、垂揺球儀、子午儀などで、質量ともに幕府の天文台にも見劣りしなかった[96]。

観測はなかなか難しく、入門から4年が経った寛政10年(1798年)の時点でもまだ至時からの信頼は得られていなかった[97][98] が、忠敬は毎日観測を続けた。太陽の南中を測るために外出していても昼には必ず家に戻るようにしており、また、星の観測も悪天候の日を除いて毎日行った[99]。至時と暦法の話をしていても、夕方になるとそわそわし始めて、話の途中で席を立って急いで家に帰っていた。慌てるあまり、懐中物や脇差を忘れて帰ったりもした[100]。

忠敬が観測していたのは、太陽の南中以外には、緯度の測定、日食、月食、惑星食、星食などである[101]。また、金星の南中(子午線経過)を日本で初めて観測した記録も残っている[100][102]。

長女の勘当と再婚

長女・イネの夫・盛右衛門は伊能家の江戸店を任されていたが、忠敬は盛右衛門に、イネとの離縁を言い渡した。この理由は定かではないが、盛右衛門が商売で何らかの不祥事を起こしたためだと伝えられている[103][104]。

しかしイネは盛右衛門との離縁を受け入れず、夫に従った。そのため忠敬はイネを勘当した。ただし勘当した時期については、忠敬隠居後ということは分かっているが、正確には明らかになっていない[104]。

一方忠敬は江戸に出てから、エイ(栄)という女性を妻に持った。至時は重富に宛てた手紙の中で、この女性のことを「才女と相見候。素読を好み、四書五経の白文を、苦もなく読候由。算術も出来申候。絵図様のもの出来申候。象限儀形の目もり抔、見事に出来申候[105]」と褒め称え、勘解由は幸せ者だと綴っている。江戸で忠敬が行った天体観測についても、一人で行える内容ではないため、妻の手助けがあったのではないかと推測されている[106]。

エイについては、長年にわたり謎の人物とされていたが、1995年、この人物は女流漢詩人の大崎栄(号は小窓、字は文姫)であることが明らかになった[107]。エイはのちの忠敬の第一次測量のときは佐原に預けられたが、その後は忠敬の元を離れて文人として生き、忠敬と同じ文政元年(1818年)にこの世を去っている[108][109]。

子午線一度の距離測定

至時と重富は、寛政9年(1797年)に新たな暦『寛政暦』を完成させた。しかし至時は、この暦に満足していなかった。そして、暦をより正確なものにするためには、地球の大きさや、日本各地の経度・緯度を知ることが必要だと考えていた[110]。地球の大きさは、緯度1度に相当する子午線弧長を測ることで計算できるが、当時日本で知られていた子午線1度の相当弧長は25里、30里、32里とまちまちで、どれも信用できるものではなかった[111]。

忠敬は、自ら行った観測により、黒江町の自宅と至時のいる浅草の暦局の緯度の差は1分ということを知っていた。そこで、両地点の南北の距離を正確に求めれば1度の距離を求められると思い、実際に測量を行った。そしてその内容を至時に報告すると、至時からは「両地点の緯度の差は小さすぎるから正確な値は出せない」と返答された。そして「正確な値を出すためには、江戸から蝦夷地(現在の北海道)ぐらいまでの距離を測ればよいのではないか」と提案された[注釈 2]。

第一次測量(蝦夷地)

測量の許可

忠敬と至時が地球の大きさについて思いを巡らせていたころ、蝦夷地では帝政ロシアの圧力が強まってきていた。寛政4年(1792年)にロシアの特使アダム・ラクスマンは根室に入港して通商を求め、その後もロシア人による択捉島上陸などの事件が起こった。日本側も最上徳内、近藤重蔵らによって蝦夷地の調査を行った。また、堀田仁助は蝦夷地の地図を作成した[112]。

至時はこうした北方の緊張を踏まえたうえで、蝦夷地の正確な地図を作る計画を立て、幕府に願い出た。蝦夷地を測量することで、地図を作成するかたわら、子午線一度の距離も求めてしまおうという狙いである[113]。そしてこの事業の担当として忠敬があてられた。忠敬は高齢な点が懸念されたが[114]、測量技術や指導力、財力などの点で、この事業にはふさわしい人材であった[115]。

至時の提案は、幕府にはすんなりとは受け入れられなかった。寛政11年(1799年)から寛政12年(1800年)にかけて、佐原の村民たちから、それまでの功績をたたえて伊能忠敬・景敬親子に幕府から直々に名字帯刀を許可していただきたいとの箱訴が出されたが、これも、忠敬が立派な人間であることを幕府に印象づけて、測量事業を早く認めさせるという狙いがあったとみられている(この箱訴は第一次測量後の享和元年(1801年)に認められ、忠敬はそれまでの地頭からの許可に加え、幕府からも名字帯刀を許されることとなった。ただ、忠敬は測量中は方位磁針が狂うのを防ぐため竹光を所持していたという)[116]。

幕府は寛政12年の2月頃に、測量は認めるが、荷物は蝦夷まで船で運ぶと定めた。しかし船で移動したのでは、道中に子午線の長さを測るための測量ができない。忠敬と至時は陸路を希望し、地図を作るにあたって船上から測量したのでは距離がうまく測れず、入り江などの地形を正確に描けないなどと訴えた。その結果、希望通り陸路を通って行くこととなったが、測量器具などの荷物の数は減らされた[117][118]。

同年閏4月14日、幕府から正式に蝦夷測量の命令が下された。ただし目的は測量ではなく「測量試み」とされた。このことから、当時の幕府は忠敬をあまり信用しておらず、結果も期待していなかったことがうかがえる[117][119]。忠敬は「元百姓・浪人」という身分で、1日当たり銀7匁5分が手当として出された[117]。

忠敬は出発直前、蝦夷地取締御用掛の松平信濃守忠明に申請書を出した。そこでは自らの思いが次のように綴られている[120]。

(前略)私は若い時から数術が好きで、自然と暦算をも心掛け、ついには天文も心掛けるようになりましたが、自分の村に居たのでは研究も思うようには進まないので、高橋作佐衛門様の御門弟になって六年間昼夜精を出して勉めたおかげで、現在は観測などもまちがいないようになりました。この観測についてはいろいろな道具をも取りそろえ、身分不相応の金もつかいました。隠居のなぐさみとはいいながら、私のようなものがこんな勝手なことをするのはまことに相済まないことでございます。したがって、せめては将来の御参考になるような地図でも作りたいと思いましたが、御大名様や御旗本様方の御領内や御知行所などの土地に間棹や間縄を入れて距離を測りましたり、大道具を持ち運ぶなどいたしますとき、必ず御役人衆の御咎にもあうことでありましょうし、とても私どもの身分ではできないことでございます。(中略)ありがたいことにこのたび公儀の御声掛りで蝦夷地に出発できるようになりました。ついては、蝦夷地の図と奥州から江戸までの海岸沿いの諸国の地図を作って差し上げたいと存じますので、この地図が万一にも公儀の御参考になればかさねがさねありがたいことでございます。(中略)地図はとても今年中に完成できるわけではなくおよそ三年ほど手間取ることでございましょう。(後略)

ここでは蝦夷地だけでなく、奥州から江戸までの海岸線の地図作成についても述べられている。このことから、忠敬は最初から日本全国の測量が念頭にあったのではないかと考えられているが、その見解に対しては異論もある[121]。

出発

忠敬一行は寛政12年(1800年)閏4月19日、自宅から蝦夷地へ向けて出発した。忠敬は当時55歳で、内弟子3人(息子の秀蔵を含む)、下男2人を連れての測量となった[122]。富岡八幡宮に参拝後、浅草の暦局に立ち寄り、至時宅で酒をいただいた。千住で親戚や知人の見送りを受けてから、奥州街道を北上しながら測量を始めた[123]。千住からは、測量器具を運ぶための人足3人、馬2頭も加わった。寒くなる前に蝦夷地測量を済ませたいということもあって、距離は歩測で測り、1日におよそ40kmを移動した[124]。出発して21日目の5月10日、津軽半島最北端の三厩に到達した[124]。

三厩からは船で箱館(現・函館市)へと向かう予定だったが、やませなどの影響で船が出せず、ここに8日間滞在した。9日目に船は出たが、やはり風の影響で箱館には着けず、松前半島南端の吉岡に船をつけ、そこから歩いて箱館へと向かった[125]。

箱館には手続きの関係で8泊し、その間に箱館山に登り方位の測定を行った[125][126]。また下男の1人が病気を理由に暇を申し出たため、金を与えて本州側の三厩行きの船に乗せた[126]。

蝦夷地測量

5月29日、箱館を出発し、本格的な蝦夷地測量が始まった。しかし、蝦夷地では測量器具を運ぶ馬は1頭しか使うことを許されなかったため、持ってきた大方位盤は箱館に置いてくることにした[127]。また、初日は間縄を使って距離を丁寧に測っていたが、あまりに時間がかかりすぎたため、2日目以降は歩測に切り替えた[127]。

一行は海岸沿いを測量しながら進み、夜は天体観測を行った。海岸沿いを通れないときは山越えをした。蝦夷地の道は険しく、歩測すらままならなかったところも多い。また、本州のような宿がなかったため、宿泊は会所や役人の仮家を利用した[128]。難所続きで草鞋もことごとく破れて困っているところに目に入った会所からの迎え提灯は「地獄に仏」のようだったという[129]。

7月2日、忠敬らはシャマニ(様似町)からホロイズミ(幌泉、えりも町)に向かったが、襟裳岬の先端まで行くことはできず、近くを横断して東へ向かった。その後クスリ(釧路市)を経て、ゼンホウジ(仙鳳趾)から船でアツケシ(厚岸町)に渡り、アンネベツ(姉別)まで歩き、再び船を利用して、8月7日にニシベツ(西別、別海町)に到達した[129][130][131]。

一行はここから船でネモロ(根室市)まで行き、測量を続ける予定だった。しかしこの時期は鮭漁の最盛期で、「船も人も出すことができない」と現地の人に言われたため、そのまま引き返すことにした[132]。

8月9日にニシベツを発った忠敬は、行きとほぼ同じ道を測量しながら帰路についた。9月18日に蝦夷を離れて三厩に到着し[133]、そこから本州を南下して、10月21日、人々が出迎えるなか、千住に到着した。第一次測量にかかった日数は180日、うち蝦夷地滞在は117日だった[134]。なお、後年に忠敬が記した文書によれば、蝦夷地滞在中に間宮林蔵に会って弟子にしたとのことであるが、このときの測量日記には林蔵のことは書かれていない[135]。

地図作成・事後処理

11月上旬から測量データをもとに地図の製作にかかり、約20日間を費やして地図を完成させた[136]。地図製作には妻のエイも協力した[137]。完成した地図は12月21日に下勘定所に提出した[138]。

12月29日、測量の手当として1日銀7匁5分の180日分、合計22両2分を受け取った。忠敬は測量に出かけるときに100両を持参しており、戻ってきたときは1分しか残らなかったとの記述があるため、差し引きすると70両以上を忠敬個人が負担したことになる。後世の試算[139] によると、このとき忠敬が負担した金額は現在の金額に換算して1,200万円程度であった。また忠敬はこのほかに測量器具代として70両を支払っている[140]。

忠敬の測量について、師の至時は「蝦夷地で大方位盤を使わなかったことについては残念だ」としながらも、測量自体は高く評価した。そして、間重富宛ての手紙で、「このように測ることは私が指図はいたしましたが、これほどきちんとやれるとは思いませんでした」と綴った[141][142]。また、当初の目的であった子午線1度の距離について、忠敬は「27里余」と求めたが、これに対する至時の反応は残されていない[143]。

第二次測量(伊豆・東日本東海岸)

計画

蝦夷地測量で作成した地図に対する高い評価は若年寄堀田正敦の知るところとなり、正敦と親しい桑原隆朝を中心に第二次測量の計画が立てられた[144]。

寛政12年(1800年)の暮れ、忠敬は桑原から第二次測量の計画を出すように勧められた。忠敬は案を作成し、寛政13年(1801年)の正月に桑原と至時の添削を受けた[145][146]。

この計画は、行徳から本州東海岸を北上して蝦夷地の松前へと渡り、松前で船を調達して、船を住めるように改造し、食料も積み込んでから蝦夷地の西海岸を回り、さらにクナシリからエトロフ、ウルップまで行くというものであった[147]。途中で船を買うことにしたのは、蝦夷地は道が悪く宿舎がないことを見越したもので、用が済んだら船は売り払う計画だった[148]。また測量器具を運ぶため、人足1人、馬1匹、長棹1棹の持ち人足を要求した[146][148]。

しかし桑原がこの計画を堀田正敦に内々で相談したところ、「船を買う件と長持の件は書面には書かずに口頭で述べる方がよい」との返答を得た。忠敬は、口頭で伝えたのでは計画の実現は難しく、測量は不十分なものになってしまうと反発した。しかし結局は、忠敬は桑原・至時と話し合ったうえで、船と長持の件はやはり口頭で伝えることとし、「これが認められなければ蝦夷地を諦めて本州東海岸のみを測量する」という案を出すことで納得した[149]。

最終的に、今回は蝦夷地は測量せず、伊豆半島以東の本州東海岸を測量することに決められた。手当は前回より少し上がって1日10匁となった。また、道中奉行、勘定奉行から先触れが出るようになり、この結果、現地の村の人々の協力を得ることも可能になった[150]。

伊豆測量

享和元年(1801年)4月2日、一行は江戸を出て東海道を西に向かった。品川で親類・知人の見送りを受けた[151]。

今回の測量から、歩測ではなく間縄(けんなわ)を使って距離を測ることにした。一行は三浦半島を一周し、鎌倉では鶴岡八幡宮を参詣。さらに伊豆半島を南下して、5月13日に下田に到着した[152][153]。伊豆半島の道は断崖絶壁で測量が難しく、海が荒れるなかで船を出して縄を張って距離を求めたり、岩をよじのぼって方角を測ったりするなど苦労を重ねた[153][154]。荷物を運ぶのにも労を要したが、聞いた話によると、下田から先の伊豆半島西海岸はこれに輪をかけて大変だということで、ここまで持ってきた大方位盤は江戸に送り返すことにした[153][154]。

5月17日に下田を発ち、西海岸を回って5月30日に三島に到着、ここで至時によって江戸から送られてきた測量器具「量程車」を受け取った[155]。三島からは東海道を東進して箱根の関所を越え、6月6日に北品川宿へ到着。いったん桑原や至時に報告した[156]。

本州東海岸測量

6月19日、一行は再び江戸を発ち、房総半島を測量しながら一周し、7月18日に銚子に着いた[158]。銚子には9泊し、富士山の方角などを確かめた[159]。また、銚子で忠敬は病気にかかったが、すぐに回復した[158]。また、房総半島測量の途次には、少年・青年期を過ごした小堤村を再訪している[18]。

7月29日に銚子を出発し、太平洋沿いを北上していった。しばらくはおおむね順調に測量できていたが、8月21日に到着した塩釜湾岸は山越えができずに舟を出して引き縄で距離を測った[160]。さらに翌日に測量した松島や、その先の釜石、宮古までの間も、地形が入り組んでいるうえに断崖絶壁だったため、度々、舟の上からの測量となった[161]。

10月1日に宮古湾を越えて北上を続け、雪に悩まされながらも10月17日に下北半島の尻屋に到着、そして半島を一周して奥州街道、松前街道を進み、11月3日、三厩に辿り着いた[162]。ここからは第一次測量と同じように奥州街道を南下して、12月7日に江戸に到着した[163]。

地図作成等

忠敬は江戸に戻ったが、5月に下田から送った大方位盤はまだ届いていなかった。忠敬は下田の宿主と名主に照会をとり、荷物は翌年の2月にようやく届けられた。忠敬はこれに対して「不届きの者なり」と立腹した[154]。

地図は第一次測量のものと合わせて、大図・中図・小図の3種類が作られた。そのうち大図・小図は幕府に上程し、中図は堀田正敦に提出した[164]。また、子午線一度の距離は28.2里と導き出した[164][165]。

第三次測量(東北日本海沿岸)

測量計画

忠敬らは、前回計画を立てながらも実行できなかった蝦夷地の測量をやり遂げたい気持ちがあった。しかし、忠敬の立てた測量計画が幕府に採用される見込みは相変わらず薄かった。そこで、まずは内地の測量に従事した方がよいと判断した[166]。

享和2年(1802年)6月3日、忠敬は堀田正敦からの測量命令を、至時を通して聞いた。測量地点は日本海側の陸奥・三厩から越前まで、および太平洋側の尾張国から駿河国までで、これと第一次・第二次測量を合わせて東日本の地図を完成させる計画である。また、8月に起きる日食も観測するよう指示された[167][168]。

本測量では人足5人、馬3匹、長持人足4人が与えられ、手当は60両支給された。これは過去2回よりもはるかに恵まれた待遇で、費用の収支もようやく均衡するようになった[169]。

測量

一行は6月11日に出発、奥州街道を進み6月21日に白河まで辿り着いた[170]。ここから奥州街道を離れ会津若松に向かい、山形、新庄などを経て、7月23日に能代に到着した[171]。ここで、8月1日に起こる日食を観測するための準備を整えた。しかし当日は曇りで、太陽は日食が終わる直前にほんの少し見えただけで、観測は失敗に終わった[171][172]。

8月4日に能代を発ち、羽州街道を油川(現・青森市)まで進んだ。途中の弘前では宿の設備や対応が悪く、忠敬は役人に注意した[173]。このように第三次測量からは、忠敬が測量に協力的でない役人を叱りつけることがままあった。これは幕府の事業を請け負っているという自負が強くなってきたためだろうと考えられている[174][175]。

油川からは第一次、第二次と同じ道をたどり、8月15日に三厩に到着した[174]。ここから算用師峠を越えて日本海側の小泊(現・中泊町)に行き、そこから南下した。9月2日から6日まで二手に分かれて男鹿半島を測量し[176]、9日からは象潟周辺を測量した。当時の象潟は入り江の中に幾多の島々が浮かぶ景勝地だったが、忠敬測量の2年後に起きた象潟地震によって土地が隆起し、姿を全く変えてしまった。そのため、忠敬によって実測された地震前の象潟の記録は貴重なものとなっている[177]。

その後、越後に入ると、海岸沿いでも岩山が多くなり、苦労しながらの測量となった[178]。9月24日に新潟、10月1日に柏崎、10月4日に今町(現・上越市)に到着し、ここで海岸線を離れて南下した[179]。そして追分(現・軽井沢町)から中山道を通り、10月23日に江戸に戻った[180][181]。

地図作成等

江戸に帰った忠敬らは地図作成に取りかかったが、今回の測量だけでは東日本全体の地図は作れないため下図のみ作成し、享和3年(1803年)1月15日に幕府に提出した[175]。

また、今回の測量結果から忠敬は再度、子午線一度の距離を計算し、28.2里という、第二次測量のときと同じ値を導き出した。しかし至時は、この値は自分の想定していた値よりも少し大きいとして、忠敬の結果を信用しなかった。忠敬はこの師匠の態度に不満を感じた。そして、「この値が信用できないというのであれば、それまで自分が行ってきた測量をすべて疑っているということではないか、ならば今後測量を続けることはできない」と言った。至時は忠敬をなだめ、何とか次の測量の手はずを整えた[182]。

第四次測量(東海・北陸)

測量

享和3年(1803年)2月18日、忠敬は至時を通じて堀田正敦からの辞令を受け取った。今回の測量地域は駿河、遠江、三河、尾張、越前、加賀、能登、越中、越後などで、また、佐渡にも渡るよう指示された。人足や馬は前回と同様で、旅費としては82両2分が支給された[183][184]。

2月25日に一行は出発し、東海道を沼津まで測量した(第二次測量の再測)。沼津からは海岸沿いを通り、御前崎、渥美半島、知多半島を回って、5月6日に名古屋に着いた[185]。名古屋からは海岸線を離れて北上し、大垣、関ヶ原を経て、5月27日に敦賀に到着した[186]。28日から敦賀周辺を測量し、その後日本海沿いを北上していったが、5月末から6月にかけては隊員が次々と麻疹などの病気にかかり、測量は忠敬と息子の秀蔵の2人だけで行うこともあった[187]。

6月22日には病人は快方に向かい、24日に一行は加賀国へと入った。しかし加賀では、地元の案内人に地名や家数などを尋ねても、回答を拒まれた。これは、加賀藩の情報が他に漏れるのを恐れたためである[188]。そのため忠敬は藩の抵抗に遭いながらの測量となった[188]。加賀を出て、7月5日からは能登半島を二手に分かれて測量した[189]。

糸魚川事件

8月2日ごろからしばらく忠敬は病気にかかり、体調の悪い日が続いていた[190]。そんななか、8月8日に訪れた糸魚川藩で、糸魚川事件と呼ばれるいざこざを起こした。

忠敬はこの日、姫川河口を測ろうとして手配を依頼したところ、町役人は、姫川は大河で舟を出すのは危険だと断った。ところが翌日に忠敬らが行って確認したところ、川幅は10間程度しかなく、簡単に測ることができた[125][191]。忠敬は、偽った証言で測量に差し障りを生じさせたとして、役人たちを呼び出してとがめ、藩の役人にも伝えておくようにと言った[192]。

その後、忠敬一行は直江津(現・上越市)を通過して、8月25日に尼瀬(現・出雲崎町)に到着、ここで船を待って8月26日に佐渡島に渡り、二手に分かれて島を一周し、9月17日に島を離れた[193]。佐渡の測量によって、本州東半分の海岸線は全て測量し終えたことになる[194]。

翌日からは内陸部を測りながら帰路についたが、途中の六日町(現・南魚沼市)で、至時からの至急の御用書を2通受け取った。糸魚川での事件が江戸の藩主に伝わり、藩主から勘定所に申し入れがあったためである[192]。至時は1通目の公式な手紙で「忠敬の言い回しはことさら御用を申し立てるようでがさつに聞こえる、もってのほかだ」と非難した。2通目の私的な手紙では、「今後測量できなくなるかもしれないから、細かいことにこだわってはいけない」と、割合くだけた調子で注意した。忠敬はこれに対して弁明の書を出した[195][196]。

その後一行は三国峠を越え、三国街道から中山道に入り、10月7日に帰府した[197]。

帰府後、忠敬は糸魚川事件の詳細な報告書を提出した[198]。至時の力もあって、結果的に忠敬は幕府から咎められることはなく、測量に支障を来さずに済んだ[199]。

至時の死

忠敬が帰府したとき、至時は西洋の天文書『ラランデ暦書』の解読に努めていた[200]。この本には緯度1度に相当する子午線弧長が記載されており、計算したところ、忠敬が測量した28.2里に非常に近い値になることが分かった。これを知った忠敬と至時は大いに喜び合った[201]。

しかし、翌文化元年(1804年)正月5日、至時は死去した。至時の死後、忠敬は毎朝、至時の墓のある源空寺の方角に向かって手を合わせたという[202]。幕府は至時の跡継ぎとして、息子の高橋景保を天文方に登用した[203]。

日本東半部沿海地図

忠敬らは第一次から第四次までの測量結果から東日本の地図を作る作業に取り組み、文化元年(1804年)、大図69枚、中図3枚、小図1枚からなる『日本東半部沿海地図』としてまとめあげた。この地図は同年9月6日、江戸城大広間でつなぎ合わされ、十一代将軍徳川家斉の上覧を受けた[204]。ただし忠敬は身分の違いにより、この場には出席していない[205]。

初めて忠敬の地図を見た家斉は、その見事な出来栄えを賞賛したのではないかといわれている[205][206]。9月10日、忠敬は堀田正敦から小普請組で10人扶持を与えるという通知を受け取った[207]。

またこの年、漢学者として佐原にて門人の教育にあたっていた久保木清淵が後漢の鄭玄の『孝経』註釈を復元した『補訂鄭註孝経』を刊行し、忠敬は同書の序文を執筆している[72]。

第五次測量(近畿・中国)

西国測量計画

至時は元々、忠敬には東日本の測量を任せ、西日本は間重富に担当させる予定でいた[208]。しかし至時の死後に天文方となった景保は当時19歳と若く、重富が景保の補佐役にあたらなければならなくなったため、西日本の測量も忠敬が受け持つことになった[209]。

西日本の測量は幕府直轄事業となった。そのため、測量隊員には幕府の天文方も加わり人数が増えた。また、測量先での藩の受け入れ態勢が強化され、それまで以上の協力が得られるようになった[210][211]。

当初の測量の予定は、本州の西側と四国、九州、さらには対馬、壱岐などの離島も含めて、33か月かけて一気に測量してしまおうという大計画だった。しかし実際は、西日本の海岸線が予想以上に複雑だったこともあって、4回に分けて、期間も11年を要することになる[212]。

測量

文化2年(1805年)2月25日、忠敬らは江戸を発ち、高輪大木戸から測量を開始した。隊員は16人、隊長の忠敬は60歳になっていた[211]。

東海道を測量しながら進み、3月16日に浜松に到着、浜名湖周辺を測った[213][214]。さらに伊勢路に入ると二手に分かれて、沿岸と街道筋の測量を行った[215]。

4月22日、伊勢国の山田(現・伊勢市)に到着し、この日の夜、経度を測定するため木星の衛星食を観測した。木星衛星食の観測は5月6日から8日にかけて、鳥羽でも行った[216]。

6月17日からは紀伊半島の尾鷲付近を測量したが、地形が入り組んでいたため作業は難航した[217]。さらに測量隊から病人も相次いだ[218]。

その後、紀伊半島を一周し、8月18日に大坂に着いた[219]。大坂では12泊し、間重富の家族とも接触した[219]。また、測量隊のうち市野金助ら3人は病気を理由に帰府した。ただし幕府下役である市野の離脱については、忠敬の内弟子、あるいは忠敬本人の測量方針と見解の相違があったためではないかとも言われている[220]。

閏8月5日、一行は京都に入った。これまでの測量で予想以上に日数を費やしてしまっていたため、3年で西日本を測量するという計画は成し遂げられそうになかった。忠敬は江戸の景保に手紙を出し、計画の変更と隊員の増員を願い出た[221]。江戸とは何度か書状のやり取りをしながら37日間かけて琵琶湖を測量した[222]。

結局測量計画は変更され、中国地方沿岸部を終えたらいったん帰府することになった[223]。また人数も2名増員された[222] が、瀬戸内海の海岸線は複雑で、家島諸島の測量にも日数を要したため、さらに2名の増員を要請した[224]。一行は岡山で越年することになった。

文化3年(1806年)1月18日、岡山を出発し、瀬戸内海沿岸および瀬戸内海の島々を測量した。測量にあたっては地元の協力も得た。瀬戸内海の島々を多くの舟と多くの人数で測量している様子を描いた絵巻『浦島測量之図』が残されている[225]。1月28日に福山、2月5日に尾道、3月29日に広島に到着した[226]。

4月30日、秋穂浦(現・山口市)まで測量を進めた忠敬は、ここでおこりの症状を訴え、以後、医師の診療を受けながら別行動で移動することになった[227]。一行は下関を経て6月18日に松江に着き、ここで忠敬は留まって治療に専念した。その間に隊員は三保関(現・松江市美保関町)から隠岐へ渡り、測量を終えてから三保関に戻り、8月4日に松江で忠敬と合流した[228][229]。

忠敬の病状は回復し、松江から再び山陰海岸を測り始めた[229]。しかし病気の間に隊員の統率は乱れ、隊員は禁止されている酒を飲んだり、地元の人に横柄な態度をとったりしていた。これは幕府の耳にも入っていたため、10月、景保から戒告状が届けられた[230]。

その後、一行は若狭湾を測量し、大津、桑名を経て11月3日に熱田(現・愛知県名古屋市熱田区)に着いた。熱田からは測量は行わず東海道を江戸へ向かい、11月15日に品川に到着した[231]。

測量後

測量後、忠敬は景保と相談し、隊規を乱した測量隊の平山郡蔵、小坂寛平の2名を破門にし、3名を謹慎処分にした[230][232]。

また、弟子とともに地図の作製や天体観測を行い、今回の地図は文化4年12月に完成した[233]。

今回の測量の経験から、忠敬は「長期に及ぶ測量は隊員の規律を守る点で好ましくない」と感じた。そこで次回の測量は四国のみにとどめることにした[230]。

第六次測量(四国)

文化5年(1808年)1月25日、忠敬らは四国測量のため江戸を出発した[234]。江戸から浜松までは測量せずに移動し、浜松から御油(現・愛知県豊川市)までは気賀街道を通って測量した[235]。御油から先はまたほとんど測量を行わず、2月24日に大坂に着いた[235]。

3月3日、淡路島の岩屋(現・兵庫県淡路市)に着き、ここから島の東岸を鳴門まで測り3月21日に徳島に渡った[235][236]。そして四国を南下し、4月21日に室戸岬に着き、4月28日、赤岡(現・高知県香南市)で隊を分け、坂部貞兵衛らに、伊予国(現在の愛媛県)と土佐国(現在の高知県)の国境まで縦断測量を行わせた[235]。4月29日に高知に着いた。

その後も海岸線を測量し、8月11日に松山に着いた。ここからも引き続き海岸線を測りつつ、加えて瀬戸内海の島々も測量し、さらに川之江(現・愛媛県四国中央市)からは再び坂部に四国縦断測量を行わせた[236]。このように海岸線だけでなく内陸部も測らせたのは、測量の信頼性を高めるためである[237]。10月1日、塩飽諸島で日食を観測し、高松を経て、鳴門から淡路島に渡り島の西岸を測量、11月21日に大坂へ戻った[238]。

大坂で、病気の伊能秀蔵を江戸に帰し、ここから法隆寺、唐招提寺、薬師寺、東大寺、長谷寺といった社寺を回りながら奈良・吉野の大和路を測った[239]。その後、伊勢(現在の三重県)を経由して帰路につき、文化6年(1809年)1月18日に江戸に戻った[235]。

今回の測量では秀蔵が途中で離脱し、また忠敬自身も病気に罹ったが、それ以外は大きな問題はなく、隊員の統率もとれた。測量作業においては藩の協力も多く得られ、測量のために新たに道を作ったところもあった[240]。

第七次測量(九州第一次)

測量

第七次測量は文化6年(1809年)8月27日に開始した。今回は中山道経由で移動することとなり、測量は王子(現・東京都北区)から行なった。御成街道や岩淵の渡し(荒川)などを利用して岩槻まで行き、岩槻から熊谷へ向かい中山道に入った[241]。中山道を武佐(現・近江八幡市)まで測り、そこから、東海道へ向かう御代参街道を土山(現・滋賀県甲賀市)まで測った[242]。土山から淀、西宮を経て山陽道を行き、11月には備後国神辺(現・広島県福山市)にて儒学者として有名な菅茶山と面会し、その際に忠敬は自身が序文を書いた久保木清淵の『補訂鄭註孝経』を茶山に贈呈している[243]。その後、豊前小倉(現・福岡県北九州市)で越年し、ここから九州測量を始めた[241]。

小倉から海岸線を南下し、1810年(文化7年) 2月12日に大分、28日に鳩浦(現・津久見市)に入った。鳩浦では3月1日に起こる日食を観測したが、天候が悪く失敗した[244]。旧暦3月4日、(現・佐伯市)大入島の測量に 17人を連れて訪れている。先手は(現・佐伯市)上浦から上陸、大入島・片神浦白浜を起点に測量を始め、日向泊浦を廻り、高松浦へ。後手は彦島を測って午後2時半に着いた。高松浦の庄屋・平兵衛の手配で本陣「大休庵」と、脇宿百姓・十兵衛宅に泊まる。翌5日、両手に別れ石間浦で測り終わり、古江浦へ向かった。

4月6日に延岡、27日に飫肥(現・日南市)に到着。ここで支隊を出して都城方面の街道測量にあたらせた。本隊はそのまま南下して大隅半島をぐるりと回り、再び都城方面に支隊を出して測線をつないだのち、6月23日に鹿児島に着いた[242]。

鹿児島で桜島の測量や木星の観測を行ってから、一行は薩摩半島を南下し、7月8日に山川湊に着いた[242]。ここから舟に乗り種子島、屋久島の測量を行う予定であったが、天候が悪かったため後回しにして、そのまま薩摩半島の海岸線を測量し、8月1日、串木野(現・鹿児島県いちき串木野市)付近から甑島に渡って測量。8月19日に串木野に戻ったあと、本隊はそのまま海岸線を北上、支隊は鹿児島から街道筋を通って肥後国(現在の熊本県)へと向かわせた[245]。

両隊はその後合流して天草諸島を測った。しかし甑島や天草の測量には手間がかかり、病人も出たので、今回は種子島、屋久島の測量は諦め、いったん江戸に帰ることにした[246]。忠敬らは天草周辺の街道を測ったあと、九州を横断して大分で越年した[244][245]。

翌文化8年(1811年)、大分を出発して本州に渡り、中国地方の内陸部などを測量しながら帰路についた。そして5月8日、江戸に到着した[244]。

種子島・屋久島測量に関して

今回の測量では天候の関係などで種子島、屋久島に渡ることができなかった。薩摩の役人は忠敬に対し、「波が荒いので、両島に渡る時期は3 - 4月頃にして、6 - 7月頃に帰るようにしないといけない」という趣旨の説明をしている[247]。元々、忠敬と景保は両島への渡航は難しいということを知っており無理して渡らなくてもいいと申し合わせていたので、断念する結果となった[247]。

しかし結果的には幕府の方針で、次回の九州測量の計画に両島への渡航は組み込まれた。両島を測ろうとした理由は定かではないが、忠敬に全国の測量をさせるとともに、当時閉鎖的だった薩摩藩の偵察の意味合いも重きにおいていたのではないかと推測されている[248]。なお忠敬は両島の測量が決まったとき、薩摩藩の担当者に対して硫黄島などの測量も希望したが、これは実現していない[249]。

再会

文化7年(1810年)、かつて忠敬が勘当した娘・イネが、佐原の家に戻ってきた。イネは夫・盛右衛門の死没後に剃髪し、名を妙薫と改めていた。忠敬や親類に詫びを入れた妙薫は、以後は景敬の妻・りてとともに伊能家を支え、旅先の忠敬ともたくさんの手紙をやり取りし、老年の父を気遣った[250][251]。

また、忠敬は江戸で九州測量の地図を作成している際、間宮林蔵の訪問を受けた。忠敬は林蔵に1週間かけて測量技術を教えた[252]。のちに林蔵は、忠敬が測り残した蝦夷地北西部の測量を行うことになる。

第八次測量(九州第二次)

種子島・屋久島・九州北部測量

文化8年11月25日、忠敬らは、前回の九州測量で測れなかった種子島、屋久島、九州北部などの地域を測量するため、江戸を出発した[253]。高齢の忠敬は、出発にあたって息子の景敬宛てに今後の家政や事業についての教訓や、自分の隠居資金の分配について記した書状を残しており、万一の事態も覚悟しての旅立ちだった[253]。

一行は、本州については一部地域を除いて測量せずに東海道、山陽道を進み、文化9年(1812年)1月25日に小倉に着いた[254]。小倉からは手分けして北九州の内陸部を測量しながら南下し、鹿児島に到着した。鹿児島から山川(現・鹿児島県指宿市)を経て海を渡り、3月27日に屋久島に着いた[254]。

屋久島では二手に分かれ、忠敬は北半分を測量し、南半分は坂部が担当した[255]。13日間かけて測量し、その後11日風待ちをして、4月26日に種子島に渡った[256]。5月9日まで測量し、風待ち後、5月23日に山川に戻った[257]。その後、九州内陸部を手分けして測量しながら北上し、小倉に戻った。小倉から九州北部の海岸線を通って博多に出て、佐賀、久留米を経由して、島原半島を一周し、大村湾を測り、佐世保で越年した[254]。

文化10年(1813年)、佐世保近くの相浦(相神浦)で新年を迎えた忠敬は、

七十に近き春にぞあひの浦九十九島をいきの松原

と詠んだ[258]。そして九十九島と呼ばれる島々と複雑な海岸線を測りながら平戸へ向かい、平戸島などの島を測量してから、3月13日に壱岐島に渡り、15日間かけて壱岐を測量した[254]。

壱岐の次は対馬に渡る予定だったが、対馬藩士の中村郷左衛門は忠敬に対し、「実測を取りやめてもらえないか」と申し出た[259]。対馬には既に元禄13年(1700年)に作られた精密な地図『元禄対馬国絵図』があり、実測はやめにして、朝鮮通信使の礼で駆り出された農民たちを休ませたいという理由である[260]。実際、『元禄対馬国絵図』は精度が極めて高い優れた地図で[261]、忠敬も高く評価した[262]。しかし対馬の正確な位置を決めるには天体観測を行う必要があるため、測量作業は実施された[263]。

対馬は53日間かけて測量した。また、交会法を使って朝鮮半島の山々の位置も測った[264]。忠敬は測量中、中村郷左衛門に対して「高橋家の息子(景保)も成長したし、間宮林蔵や副隊長の坂部貞兵衛もいることだから、私はこの御用を終えたら元の隠居に戻りたい」と、自らの思いを話している[265]。5月21日に対馬の測量を終え、いったん平戸に戻ってから、5月23日に五島列島の宇久島に渡った[266]。

坂部と景敬の死

五島列島では、忠敬率いる忠敬隊と、副隊長の坂部貞兵衛率いる坂部隊に分かれ、北から南に向かって測っていった[267]。

しかし6月24日頃から坂部の体調は思わしくなく、6月26日、日ノ島にいた坂部は忠敬に宛てて、体調がよくないので福江島に渡って服薬したいと手紙をつづった[267]。27日、坂部は福江で治療に専念したが、治療は実らず、7月15日に死亡した[268]。

忠敬は16日に両隊を呼び寄せ、葬儀を行った。忠敬は坂部の死について、鳥が翼を取られたようだと述べ、長い間落胆を隠せなかった。1か月後に九州に戻ったとき、ようやく失敗した隊員を叱るようになったのでよかった、といった内容の手紙を内弟子が書き残している[269]。

さらに、坂部の死に先立つ6月7日、佐原にいた忠敬の長男の伊能景敬も死去していた。忠敬の娘・妙薫は、忠敬に心配をかけまいとこのことを伏せ、8月12日に出した手紙にも、景敬は大病に罹っているとだけ書いた。これを読んだ忠敬は、景敬がよくなればよいが難しいだろうとして、そのうえで、景敬が大病でも、孫の三治郎と銕之助がいるから安心だと妙薫に送り返した。忠敬はこのときすでに景敬の死を察知していたと推定されている[270]。

帰路

九州本土に戻った忠敬一行は、8月15日に長崎に着き、長崎半島を一周してから小倉へ行き、本州に渡った[247]。そして中国地方の内陸部を測量しながら東に向かい、広島、松江、鳥取、津山、岡山を経由して、姫路で越年した[247]。

翌文化11年(1814年)、引き続き内陸部を測量しながら進み、京都を経由し、3月20日四日市に着いた。ここから北上し、岐阜、大垣、髙山を通過し、古川から反転して野麦峠を越えた。さらに松本に出て善光寺に参詣し、反転して飯田まで南下したところで再び北上し、中山道を江戸に向かった。5月22日、板橋宿に到着した[247]。

第九次測量(伊豆諸島)

忠敬がこれまで住んでいた深川黒江町の家は、地図の作成作業には手狭となっていた。そこで忠敬は文化11年(1814年)5月、かつて桑原隆朝が住んでいた八丁堀亀島町の屋敷を改修し、6月からここに住むことにした[271]。

文化12年(1815年)4月27日、測量隊は伊豆七島などを測量するため、江戸を出発した。ただし、下役や弟子の勧めもあって、高齢の忠敬は測量には参加しなかった[272]。永井甚左衛門を隊長とした一行は、下田から三宅島、八丈島の順に渡り測量した。しかし八丈島から三宅島に戻ろうとしたときに黒潮に流されてしまい、三浦半島の三崎(現・神奈川県三浦市)に流れ着いた。三崎から御蔵島へ行き、三宅島を経由して神津島、新島、利島と測量を続け、いったん新島に戻った。ここから大島に向かう予定であったが、下田近くの須崎に流れ着いた。そこから大島へ行き、測量後に下田に戻り、周辺を測量しながら帰路につき、文化13年(1816年)4月12日に江戸に着いた[272]。

第十次測量(江戸府内)

第九次測量と並行して、江戸府内を測る第十次測量を行った。

これまでの測量では、たとえば東海道では高輪大木戸を、甲州街道では四谷大木戸を起点としていた。今回の測量は、各街道から日本橋までの間を測量して、起点を1つにまとめることが目的である[271][272]。

測量は71歳になった忠敬も参加し、文化12年(1815年)2月3日から2月19日まで行われた[273]。

測量を終えたところで、忠敬は、昔に測った東日本の測量は西日本の測量と比べて見劣りがすると感じた。そこで景保と相談し、もう一度詳しく測り直す計画を立てた。しかし幕府はこれを採用せず、代わりに江戸府内の地図を作るよう命じた[274]。この測量は文化13年(1816年)8月8日から10月23日まで行われた[272]。忠敬も度々指揮を執ったが、おそらく作業の大部分は下役と弟子たちが行っていたと推定されている[275]。

地図作成作業と死

測量作業を終えた忠敬らは、八丁堀の屋敷で最終的な地図の作成作業に取りかかった。文化14年(1817年)には、間宮林蔵が、忠敬が測量していなかった蝦夷地の測量データを持って現れた[276][277]。また同年、忠敬は破門していた平山郡蔵を許し、作業に参加させた[278]。

地図の作成作業は、当初は文化14年の暮れには終わらせる予定だったが、この計画は大幅に遅れた[279]。これは、忠敬が地図投影法の理論を詳しく知らなかったため、各地域の地図を1枚に合わせるときにうまくつながらず、その修正に手間取ったためと考えられている[280][281]。

忠敬は新しい投影法について研究し、資料を作り始めた[282]。しかし文化14年秋頃から喘息がひどくなり、病床につくようになった[283]。それでも文化14年いっぱいは、地図作成作業を監督したり、門弟の質問に返事を書いたりしていたが、文政元年(1818年)になると急に体が衰えるようになった[284][285]。そして4月13日、弟子たちに見守られながら74歳で生涯を終えた[278]。

死後

地図は未完成だったため、忠敬の死は隠され、高橋景保を中心に地図の作成作業は進められた[286]。

文政4年(1821年)、『大日本沿海輿地全図』と名づけられた地図はようやく完成した。7月10日、景保と、忠敬の孫・忠誨(ただのり、幼名三治郎)らは登城し、地図を広げて上程した[286][287]。そして9月4日、忠敬の喪が発せられた[286]。

忠敬の子の秀蔵は文化12年、素行が良くなく忠敬に勘当されていた。忠敬の死後は佐原で神保姓を名乗り、手習い師匠となった[288]。

孫の忠誨、銕之助のうち、銕之助は忠敬の死の翌年に亡くなった。忠誨は、忠敬の喪が発せられた年、15歳で五人扶持と85坪の江戸屋敷が与えられ、帯刀を許された[289][290]。忠誨は佐原と江戸を行き来しながら、景保らの指導も受け、さらに佐原の伊能家の跡継ぎとしても期待されていたが、文政10年(1827年)、21歳で病死した[291]。忠誨の死により、忠敬直系の血筋は途絶えた[291][292][注釈 3]。また測量隊の中には、忠敬が測量できなかった霞ヶ浦などを測量しようという意見もあったが、忠誨の死によりその案も立ち消えとなった[293]。

忠敬は死の直前、「私がここまでくることができたのは高橋至時先生のおかげであるから、死んだあとは先生のそばで眠りたい」と語った。そのため墓地は高橋至時・景保父子と同じく上野源空寺にある[294]。また佐原の観福寺にも遺髪を納めた参り墓がある[295]。

佐原の名家の一つである伊能三郎右衛門家は、忠誨の没後も一族の管理下に置かれて存続するものの、当主不在が続くなかで家業の不振は深刻化していき、天保年間には酒造業は廃業に追い込まれている。こうした中で同族の伊能茂左衛門家および三郎右衛門家の分家的扱いであった清宮家[注釈 4] が、佐原における三郎右衛門家の地位を継承することになる。茂左衛門家・清宮家を中心とした伊能家一族の協議の末、三郎右衛門家に養子を迎えて再興させる話が実現するのは、忠誨の死から34年が経過した文久元年(1861年)のことである[296][注釈 5]。なお、伊能茂左衛門家は楫取魚彦[297] を、清宮家は清宮秀堅[298] を輩出したことで知られ、特に清宮秀堅は文久の伊能三郎右衛門家再興時に清宮家当主として大きな役割を果たしている[298]。

年表

| 和暦 | 西暦 | 月日 (旧暦) |

年齢 | 内容 |

|---|---|---|---|---|

| 延享2年 | 1745年 | 2月11日 | 0 | 上総国山辺郡小関村の名主・五郎左衛門家で生まれる。 |

| 宝暦元年 | 1751年 | 6 | 母(みね)が亡くなり、婿養子だった父は実家の武射郡小堤村の神保家に戻る。 | |

| 宝暦5年 | 1755年 | 10 | 実家の神保家に戻っていた父の元に引き取られる。 | |

| 宝暦12年 | 1762年 | 18 | 下総国香取郡佐原村の酒造業を営む伊能家に婿養子に入る。 | |

| 天明元年 | 1781年 | 36 | 佐原村本宿組名主となる。 | |

| 天明3年 | 1783年 | 38 | 天明の大飢饉では、私財を投げ打って地域の窮民を救済する。 | |

| 寛政6年 | 1794年 | 12月 | 50 | 隠居し、家督を長男景敬に譲る。 |

| 寛政7年 | 1795年 | 51 | 江戸に出て幕府天文方高橋至時に暦学、天文を学ぶ。 | |

| 寛政12年 | 1800年 | 閏4月19日 | 56 | 第1次測量 奥州街道‐蝦夷地太平洋岸‐奥州街道 180日間 |

| 享和元年 | 1801年 | 57 | 第2次測量 三浦半島‐伊豆半島‐房総半島‐東北地方太平洋沿岸‐津軽半島‐奥州街道 230日間 | |

| 享和2年 | 1802年 | 58 | 第3次測量 奥州街道‐山形‐秋田‐津軽半島‐東北日本海沿岸‐直江津‐長野‐中山道 132日間 | |

| 享和3年 | 1803年 | 59 | 第4次測量 東海道‐沼津‐太平洋沿岸‐名古屋‐敦賀‐北陸沿岸‐佐渡‐長岡‐中山道 219日間 | |

| 文化2年 | 1805年 | 61 | 第5次測量 幕府直轄事業となる。東海道‐紀伊半島‐大阪‐琵琶湖‐瀬戸内海沿岸‐下関‐山陰沿岸‐隠岐‐敦賀‐琵琶湖‐東海道 | |

| 文化5年 | 1808年 | 64 | 第6次測量 東海道‐大阪‐鳴門‐高知‐松山‐高松‐淡路島‐大阪‐吉野‐伊勢‐東海道 | |

| 文化6年 | 1809年 | 65 | 第7次測量 中山道‐岐阜‐大津‐山陽道‐小倉‐九州東海岸‐鹿児島‐天草‐熊本‐大分‐小倉‐萩‐中国内陸部‐名古屋‐甲州街道 | |

| 文化8年 | 1811年 | 67 | 第8次測量 甲府‐小倉‐鹿児島‐屋久島‐種子島‐九州内陸部‐長崎‐壱岐‐対馬‐五島‐中国内陸部‐京都‐高山‐飯山‐川越 913日間 | |

| 文化12年 | 1815年 | 71 | 第9次測量 忠敬は参加せず。東海道‐三島‐下田‐八丈島‐御蔵島‐三宅島‐神津島‐新島‐利島‐大島‐伊豆半島東岸‐八王子‐熊谷‐江戸 | |

| 文化13年 | 1816年 | 72 | 第10次測量 江戸府内 | |

| 文化15年 | 1818年 | 4月13日 | 73 | 死去、喪を秘して地図製作を続行。 |

| 文政4年 | 1821年 | 没後 | 『大日本沿海輿地全図』完成、三ヶ月後喪を公表。 | |

| 明治16年 | 1883年 | 2月27日 (新暦) |

没後 | 贈正四位。 |

大日本沿海輿地全図

種類・特徴

忠敬とその弟子たちによって作られた大日本沿海輿地全図は「伊能図」とも呼ばれている。縮尺36,000分の1の大図、216,000分の1の中図、432,000分の1の小図があり、大図は214枚、中図は8枚、小図は3枚で測量範囲をカバーしている[299]。このほかに特別大図や特別小図、特別地域図などといった特殊な地図も存在する[300]。

伊能図は日本で初めての実測による日本地図である[301]。しかし測量は主に海岸線と主要な街道に限られていたため、内陸部の記述は乏しい。測量していない箇所は空白となっているが、蝦夷地については間宮林蔵の測量結果を取り入れている[302]。

地図には沿道の風景や山などが描かれ、絵画的に美しい地図になっている点も特徴の一つである[303]。 最後は弟子たちによって完成された。

精度

忠敬は地図を作る際、地球を球形と考え、緯度1度の距離は28.2里とした[304]。そしてこの前提のもと、測量結果から地図を描き、その後、経度の線を計算によって書き入れた。伊能図の経緯線はサンソン図法と同じである[305]。

忠敬が求めた緯度1度の距離は、現在の値と比較して誤差がおよそ1,000分の1と、当時としては極めて正確であった[306]。また、各地の緯度も天体観測により多数測定できた[307]。そのため緯度に関してはわずかな誤差しか見られない[308]。一方で経度については、天体観測による測定が十分にできなかったこと、地図投影法の研究が足りず各地域の地図を1枚にまとめるときに接合部が正しくつながらなかったこと[280]、あとから書き加えた経線が地図と合っていなかったこと[309] などの理由で、特に北海道と九州において大きな誤差が生じている[310]。

その後の伊能図

忠敬死後、地図は幕府の紅葉山文庫に納められた。その後の文政11年(1828年)、シーボルトがこの日本地図を国外に持ち出そうとしたことが発覚し、これに関係した日本の蘭学者(高橋景保ら)などが処罰される事件が起こった(シーボルト事件)。シーボルトは内陸部の記述を正保日本図などで補っているため、実際の地形と異なる地形が描かれている[311]。

江戸時代を通じて伊能図の正本は国家機密として秘匿されたが、シーボルトが国外に持ち出した写本をもとにした日本地図が開国とともに日本に逆輸入されてしまったため、秘匿の意味がなくなってしまった。慶応年間に勝海舟が海防のために作成した地図は、逆輸入された伊能図をモデルとしている[312]。

伊能図は明治時代に入って、「輯製二十万分一図」を作成する際などに活用された。この地図は、のちに三角測量を使った地図に置き換えられるまで使われた[313]。

伊能図の大図については、幕府に献上された正本は明治初期、1873年の皇居炎上で失われ、伊能家で保管されていた写しも関東大震災で焼失したとされる。しかし2001年、アメリカ議会図書館で写本207枚が発見された。その後も各地で発見が相次ぎ、現在では地図の全容がつかめるようになっている[314]。2006年12月には、大図全214枚を収録した『伊能大図総覧』が刊行された[315]。

測量方法

忠敬が測量で主に使用していた方法は、導線法と交会法である。これは当時の日本で一般的に使われていた方法であり[316]、実際に測量作業を見学した徳島藩の測量家も、伊能測量は特別なことはしていないと報告している[317]。当時の西洋で主流だった三角測量は使用していない[317]。

忠敬による測量の特徴的な点は、誤差を減らす工夫を随所に設けたことと、天体観測を重視したことにある[318][319]。

導線法・交会法

導線法とは、2点の距離と方角を連続して求める方法である。測量を始める点に器具を置き、少し離れたところに梵天(竹の棒の先に細長い紙をはたきのように吊るしたもの)を持った人を立たせる。そして、測量開始地点から梵天の位置までの距離と角度を測る。測り終えたら、器具を梵天の位置まで移動し、別の場所に梵天持ちを立たせ、同じように距離と角度を測る。これを繰り返すことで測量を進めていく[318][320]。

導線法を長い距離にわたって続けると、段々と誤差が大きくなってくる。その誤差を修正するために交会法が使われる[318][321]。交会法とは、山の頂上や家の屋根など、共通の目標物を決めておいて、測量地点からその目標物までの方角を測る方法である。導線法で求めた位置が正しければ、それぞれの測量地点と目標物を結ぶ直線は一点で交わるため、この方法で導線法による誤差を確かめることができる[318][322]。

さらに忠敬はこれに加えて、富士山などの遠くの山の方位を測って測量結果を確かめる遠山仮目的(えんざんかりめあて)の法などを活用している[323]。

天体観測

測量にあたって天体観測を活用することで、観測地の緯度や経度を求めることができるため、地図の精度が向上する。このことは忠敬が測量を始めるおよそ80年前に建部賢弘が指摘していた。しかしそれを実行に移したのは忠敬が初めてである[319][324]。忠敬は測量中、晴れていれば必ず天体観測を行うようにしており、宿泊場所も観測器具が置けるだけの敷地があるところを指定していた。全測量日数3,754日のうち、1,404日は天体観測を行っている[325]。主な観測内容は、恒星の南中高度、太陽の南中、日食、月食、木星の衛星食などである。また、文化2年(1805年)に家島で彗星を見たという記録が残っている(ビエラ彗星と推定される)[326]。

恒星の南中観測

恒星が南中したときの地平からの角度を測る。この角度と、予め江戸で測定しておいた角度を比較することで観測地点の緯度が求められる[324][327]。しかし、動いている星が南中した瞬間を正確にとらえるのは難しい。そのため忠敬らは、多いときには1日で20個から30個の星の南中を観測し、誤差の軽減に努めた[328]。

また、日中に太陽の南中を観測することもあった。これは緯度を求める目的のほか、南中した時刻を確かめて、日食・月食の観測で使う器具を調整するという目的もあった[327]。

基準となる江戸での観測は、忠敬の自宅がある深川黒江町で行った。この観測にも注意を払い、1つの星に対して数日から数十日かけて観測を続け、観測誤差が少なくなるようにした[329]。

日食・月食の観測

日食・月食の観測は、観測地点の経度を求める目的で行われた。

経度を求めるのは緯度を求めるのと比べて格段に難しい。西洋では18世紀の終わり頃に、クロノメーターや月距法を利用した経度測定方法がようやく確立してきていた。しかし当時の日本にはそれらはまだ伝わっていなかったため、忠敬は主に伝統的な日食・月食を使って経度を測定していた[330]。

方法としては、まず日食・月食が起きる前日までに太陽の南中を観測し、垂揺球儀(後述)を起動させる。そして当日、日食や月食を観測し、時間を記録する。このとき、江戸の暦局と大坂の間家(間重富の家)でも観測を行っているため、日食・月食が起きた時刻を3か所で比較することで、経度の差が求められる[331]。

とはいえ日食や月食を観測できる機会は少ない。忠敬らは少ない機会を逃さぬようにするため、食が起こる7日ほど前に現地に到着し準備していた。しかしそれでも当日が雨や曇りの場合は観測できず、たとえ晴れていて観測できたとしても、江戸と大坂が曇っていれば意味がなくなってしまう。忠敬は測量中、日食や月食を観測できる機会が13回あったが、そのうち2か所以上で観測できたのは5回、3か所全てで観測できたのはわずか2回だった[332]。

木星の衛星食の観測

経度の測定法として、ほかに木星の衛星食を利用する方法も試された。

木星の周りを回っている衛星が、木星の後ろに隠れたり、また現れたりする時刻を観測する。日食・月食のときと同じように、同時に2か所以上で観測し、その差から経度差を求める。木星の衛星食は日食や月食と比べて頻繁に起こるため、観測には適している。

この方法で経度が求められることは、日本では高橋至時がすでに知っていた。しかし至時は、実際に食がいつ起きるかについては、そのときは予想できずにいた。しかしその後、至時は、この方法が詳しく載っている西洋書『ラランデ暦書』を入手することができた。そして同書をもとに研究に取り組み[333]、この研究は至時の死後、間重富らによって引き継がれた。そうして忠敬の第五次測量の直前にようやく実用化できるようになった[334]。

実際の観測は、第五次測量中の文化2年(1805年)4月22日、伊勢の山田(現・三重県伊勢市)で初めて行われた。その後も測量日記によると合計11回観測している[335]。しかし測量にあたっては、前もって計算していた衛星食の時刻予想が正確ではなかったこともあり、苦労を要した[336]。結果的に観測回数は少なく、経度の測定にはほとんど役に立たなかったと考えられている[335][336]。

おもな測量器具

距離測定

歩測

歩いた歩数をもとに距離を計算する方法である。主に第一次測量のときに採用した。

忠敬の歩幅について、井上ひさしは小説『四千万歩の男』を執筆する際に、「二歩で一間」(一歩約90cm)と仮定した。測量中に忠敬の歩いた距離はおよそ35,000キロメートルで、換算するとおよそ4,000万歩となる[337]。

しかしその後、実際の歩幅はそれよりも小さいことが明らかになった。昭和63年(1988年)、伊能忠敬記念館に勤めていた佐久間達夫は、来館者に忠敬の歩幅について尋ねられたのをきっかけに歩幅の調査を行った。そして、忠敬が書いた『雑録』の中に、「1町に158歩」という記述を発見した。佐久間はこの記述と、忠敬が使っていた「折衷尺」(1尺30.303cm)をもとに、忠敬の歩幅を約69cmと導き出している[338]。

間縄・鉄鎖

第二次測量からは歩測の代わりに、間縄と呼ばれる縄や、鉄鎖を使って距離を求めるようになった。

第二次測量では麻の縄を使って海岸線を測量した[339]。しかし縄は伸び縮みして正確な距離が測れなかったため、第三次測量からは新たに考案された鉄鎖が使われた。鉄鎖が使えないような場所では引き続き間縄が使われたが、藤づるを編んだ藤縄や、鯨の鰭を裂いて編んだ鯨縄を使うといった工夫を加えた[340]。

鉄鎖は、両端を輪のように加工した長さ一尺の鉄線を60本つないだ鎖で、伸ばすと長さは十間となる。間縄は古くから使われていた方法だが、高橋至時によると、鉄鎖は忠敬が初めて考案したものである(ただし異説もある)[340]。鉄鎖も使っていくうちに摩耗するため、間棹で毎日長さを確認していた。間棹とは長さ二間の木の棹で、両端に真鍮帽をかぶせている[340]。

量程車

量程車とは車輪と歯車のついた箱状の測量器具である。地面に置いて車輪を転がしながら進むことによって、車輪に連動した歯車が回り、移動した距離が表示されるようになっている。中国では古くから存在し、日本にもすでに伝わっていた[341]。忠敬は第二次測量の途中で高橋至時から量程車を受け取り、これを使って測量してみたが、海岸線などの砂地や、凹凸のある道では、距離が正確に測れなかった。したがって、以後は名古屋、金沢の城下など、限られた地域のみで使われ、西日本の測量においては全く使用されなかった[342][343]。

方位測定

方位の測定は大中小3種類の方位盤および半円方位盤にて行った。

小方位盤

小方位盤は杖の先に羅針盤をつけたものである。彎窠(わんか)羅針、杖先羅針とも呼ばれる[344]。

羅針盤は杖を傾けても常に水平が保たれるようになっており、精度としては10分(6分の1度)単位の角度まで読むことができた[345]。平地では三脚に固定して使用し、傾斜地では杖を地面に突き立てて使用した[344]。

小方位盤自体は当時よく使われていた器具だったが、忠敬は羅針の形や軸受けの材質を変えるなどの工夫を加えた。小方位盤は忠敬の測量器具の中で最も重要なものと言われており、西日本を測量するころになると10個ほどを持っていっている[344][346]。

小方位盤は主に導線法と交会法において使われた。導線法で使う際には正・副2本の羅針盤を使って2点の両方から角度を測り、その平均を取るようにしていた[347]。

大・中方位盤

大方位盤と中方位盤は実物が残っていないために詳細は定かではないが、『量地伝習録』で解説がなされている。それによるとこの方位盤は、脚のついた円形の盤の中央に望遠鏡を設置したものである。円盤には方位を測るための磁石が取りつけられるようになっており、また円盤の周囲には、角度が分かるように目盛りのついた真鍮の環が組み込まれている。さらに円盤の上には指標板というものが置かれており、これは望遠鏡と連動して円盤状を回転できるようになっている[348]。大方位盤と中方位盤は大きさが異なるだけで、外形や使用方法はほとんど変わらないといわれている。円盤の直径は大方位盤が2尺6寸、中方位盤が1尺2寸である[349]。

これらの方位盤は、富士山など、遠くの目標物の方角を測るのに用いられた。円盤内の方位磁針の向きと、真鍮の環に刻まれた北を示す目盛りの向きを合わせてから、望遠鏡を目標物の向きに合わせる。すると、指標板が求める方角を指し示す[350]。

大方位盤は精密な測定ができるため、高橋至時はこれを使って正確に方位を求めるべきだと主張した。しかし忠敬は、「正しい位置に設置するための器具が不十分なので精度向上は見込めない」と反論した[351]。また、大方位盤は運搬に手間がかかるという問題もあった。そのため第一次測量では使用せず、第二次測量でも途中で江戸に送り返している。その後、第五次、第六次測量では使用されたが、第七次、第八次測量では持参していない[350]。

中方位盤は大方位盤と比べて小型なため、第二次測量以降に持ち出され使われている。第五次測量以降の記録では中方位盤の名前は見られないが、忠敬は中方位盤のことを小方位盤と記すこともあるため、本当に使用されなかったかどうかは定かでない[352]。

半円方位盤

半円方位盤はその名の通り半円形の方位盤である。大・中方位盤と同じように、目盛り付きの真鍮板と方位磁針が付属している。また半円盤の上に視準器があり、これを半円盤上で回転させて目標物に合わせることで方角を求める[353]。

この方位盤は十分単位で角度目盛がついていて、目測では分単位の角度を求めることができたが、構造が単純で偏心による誤差が生じやすかった[353][354]。しかし小方位盤と比べると細かな方位が求めやすく、大・中方位盤と比べて持ち運びやすいという利点もあった。そのため遠くの山などを測る目的で、第四次測量以降は頻繁に使うようになった[354]。

傾斜・高度測定

坂道の傾斜や星の高度は象限儀を使って求めた。象限儀の種類としては杖先小象限儀、大象限儀、中象限儀がある。

杖先小象限儀

2点間の距離を導線法により求めても、その2点間が坂道になっていると、地図に表すとき距離が異なってしまう。この補正は、はじめのうちは目測で傾斜角を測って補正していたが、第三次測量からは杖先小象限儀を使うようになった[355]。

この象限儀は長さ一尺二寸で、三脚に据えて、梵天を持っている人の目を目標にして測った。測った角度は割円八線対数表と呼ばれる三角関数の対数表を利用して距離に換算した[356][357]。

大・中象限儀

恒星の南中高度を測るための象限儀は、大(長さ六尺)、中(長さ三尺八寸)の2種類が使われた。構造はどちらも同じである[358]。大象限儀は江戸に常設しており、全国測量では中象限儀を持ち出した[359][360]。この象限儀は、刻まれた目盛りによって一分単位の角度を読み取ることができ、目測を加えると十秒または五秒程度の単位まで測ることができた[361]。

象限儀は地面に対して正確に垂直になるように設置しなければならない。そのため設置にあたっては本体以外に多数の木材が必要となり、全部合わせると、解体して運んでも馬一頭では積みきれないほどの大きさになった[328][362]。

時間測定

日食・月食が起きた時刻は、垂揺球儀によって求めた。垂揺球儀は振り子の振動によって時間を求める器具である。仕組みとしては振り子時計と同じで、日本でも麻田剛立によって既に使われていた[363]。忠敬が使っていた垂揺球儀は現存しており、歯車を組み合わせることで十万の桁まで振動数が表示されるようになっている。振り子は1日におよそ59,500回振動するため、最大で約17日連続稼働できる[364]。

日食・月食の前日までに、観測地において予め垂揺球儀を駆動させて1日の振動数を求めておく。そしてその数値と、南中から日食・月食開始までの振動数をもとにして、日食・月食が起こった時刻を求めることができる[365]。

人物

性格

厳格な性格だった。測量期間中は隊員に禁酒を命じ、規律を重んじていた[366]。また、能力の低い隊員に対しては評価が厳しく、測量中に娘の妙薫にあてた手紙にも、隊員についての愚痴がいくつも綴られている[367]。身内でも特別扱いせず、息子の秀蔵も1人の内弟子として扱い、そして最終的には破門している[366][368]。

また、根気強く、几帳面であった。測量中に合わせて51冊の日記(『伊能忠敬先生日記』)を残し、のちにそれを清書して28巻の『測量日記』としてまとめた[369]。測量作業においても、技術の革新はなかったが、根気強い観測とさまざまな工夫でそれを補った[370]。

商売人であったことから金銭には厳しく、家人に宛てた手紙にも、「野菜や薪など買わなくてすむものに金を使うな」「ためることが第一」などと書かれている[371]。また飯炊きが毎日少しずつ米をくすねていたことに忠敬が気づき、咎めたとの記録もある。晩年、自身が病気になって江戸の自宅で玉子酒を飲んで治療をしているときも、「卵は江戸より佐原の方が安いから佐原で多めに買って江戸まで送るように」と指示を出している[372]。一方で天明の飢饉のときには貧民に米などを分け与えたりしており、また九州測量中にも、利根川の洪水で被害を受けた人々に施しを与えるよう指示している。ただしこのとき、食べていける者にも分け与えることは名聞を求めるのにあたるから慎むべきだとしている[373]。これらのことから、忠敬は意味のあることについては大金を投じることも惜しまないが、そうでないことには出さないという、合理的な考えの持ち主だったことがうかがえる[374][375]。

嗜好

全国測量の旅に出かける際は、安全祈願のために富岡八幡宮に必ず参拝に来ていた[366]。2001年、境内に銅像が建てられた。近くの江東区門前仲町には、伊能忠敬宅跡を示す石碑が建てられている[376]。

測量中も近くの寺社や名所旧跡を多く訪れており、その門前までの測量記録を残している[366]。また、詩歌にも関心が強かった[377]。

食べ物に関しては、測量中に毛利家徳山藩が調べたところによると、かぶら、大根、人参、せり、鳥、卵、長いも、蓮根、くわい、豆腐、菜、菜類、椎茸、鰹節といったものを好んだという[378]。本人が妙薫などに宛てて書いた手紙では、「しそ巻唐辛子を毎日食べていて、残りが少なくなったからあれば送ってほしい」「蕎麦を1日か2日置きに食べている」などの記述があり、さらに豆類も好物とされている[379]。また、「歯が時々痛み奈良漬も食べられない」と書かれた手紙も残っている[380][381]。

身体

忠敬の体格は、着物の丈が135cmであることから、身長は160cm前後、体重は55kg程度と推定されている[382]。

若い頃から体は弱い方で、病気で寝込むこともしばしばあった[383][384]。加えて四国測量の頃からは「痰咳の病」にかかるようになっていった[385]。これは現代でいう慢性気管支炎のことであり、冬になる度に痰に悩まされていた[385]。そのため、とりわけ食事に気をつけ咳痰の予防のため、食事療法として鶏卵を用いていた[386]。特に70歳を過ぎた頃から、卵湯療法を続けている。鶏肉も滋養食として食事療法の対象としていた[387]。忠敬の死因も、慢性気管支炎が悪化して起こる急性肺炎(老人性肺炎)とみられている[388]。

幕府との関係

忠敬と幕府との関係については様々な説がある。幕府との関係の証拠は

- 完成したら国家機密となる[注釈 6]沿海部を測量した

- 『オランダ風説書』(文化5年(1808年)10月)の正確な抜粋を残していること

- ゴローニンの尋問の様子を記した手紙

- 北方警備のための出兵の正確な人数を書いた手紙

などが挙げられており、単なる引退した商人の測量技師ではなかったことを示している[389]。

評価の移り変わり

江戸時代

忠敬についての最も古い伝記は、江戸時代に書かれた『旌門金鏡類録(せいもんきんきょうるいろく)』の中にある。この書は、伊能家がいかに名家であるかを伝えるために編集されたものであるが、作者や作成時期については分かっていない[注釈 7]。本書ではその性質上、忠敬についても、家の復興に努めて村のためにも尽くしたことが強調された書き方になっている[390]。ただし本書は伊能家のために残された書であり、外部に見せるための伝記ではない[391]。

公開された初めての伝記は、文政5年(1822年)に建てられた、源空寺の墓に刻まれている墓碑銘である。この墓碑銘は墓石の左面、背面、右面の3面にわたって刻まれた漢文で、作者は儒学者の佐藤一斎である[392]。その内容は『旌門金鏡類録』を参考にしたものとうかがえる。ただし墓碑銘には、忠敬は西洋の技術を学ぶことによって知識が高まったといった内容が刻まれており、こうした記述は『旌門金鏡類録』にはない[393]。おそらくこの記述については、渋川景佑の本から採ったものと考えられている[394]。

弘化2年(1845年)には、佐原出身で縁戚関係にあたる清宮秀堅によって『下総国旧事考(くじこう)』が書かれ、その中で忠敬についても触れられている。この忠敬伝は墓碑銘をもとに書かれているが、忠敬と洋学との関係に関しては記されていない。このことについて小島一仁は、シーボルト事件や蛮社の獄といった、洋学者に対する弾圧が影響しているのではないかと述べている[395]。

贈位と遺功表

佐賀藩出身の佐野常民は、長崎海軍伝習所で訓練しているときに伊能図を使ったところ、この地図は正確でとても役に立つことを知った[396]。さらに佐野は、伊能図がイギリス海軍にも評価されていたことなどを知り、元老院議長となったあとの明治13年(1880年)には佐原を巡視し、香取郡長の大須賀庸之助と伊能家の伊能節軒から忠敬についての話を聞いた[397]。そして佐野は明治15年(1882年)9月、東京地学協会において、「故伊能忠敬翁事蹟」と題する講演を行った。

この講演では墓碑銘をもとにして忠敬の生涯を紹介したうえで、伊能図の素晴らしさに触れ、忠敬を偉人として讃えている[398]。この講演は忠敬伝としては初めてのものであると言われており、その内容はその後における忠敬の評価にも影響を与えることとなる[399]。

佐野の講演の目的は、忠敬に対しての贈位を申請することと、忠敬の業績に対して記念碑を建設することであった[399]。このうち贈位については、大須賀らの協力もあって、明治16年(1883年)1月、東京地学協会長である北白川宮能久親王の名で申請が出された[400]。そして同年2月、正四位が贈られた。

もう一方の記念碑について、佐野は講演の中で「忠敬が測量の基準とした高輪大木戸に建てるのがふさわしい」と述べ、明治16年の東京地学協会総会で、芝、高輪の大木戸に遺功表を立てることを議決した。その後、建設場所は芝公園に変更となり、明治22年(1889年)に遺功表が建てられた[401]。

国定教科書

遺功表が建てられてからは、徳富蘇峰や幸田露伴の手による少年向けの忠敬伝が出され、明治20年代から30年代にかけて、忠敬の名は全国に知られるようになっていった[402][403]。

明治36年(1903年)、国定教科書の制度が始まると、忠敬はさっそく国語の教科書に採用された。教科書の内容は佐野の講演をもとに書かれており、忠敬の生涯のほか、測量方法についても簡単に述べられている[404]。教科書に載ったことで忠敬の名はさらに広まった。地元の佐原で忠敬を偉人と称えるようになったのもこの頃からである[404]。

明治43年(1910年)に国定教科書の改訂がなされると、忠敬は国語の教科書から外され、代わりに修身の教科書に載るようになった。そして内容も変化した。修身教科書では、国語教科書で見られたような忠敬の測量における業績についてはほとんど書かれず、「勤勉」「迷信を避けよ」「師を敬へ」といった表題のもと、忠敬が家業に懸命に取り組んだこと、江戸に出てからは雨や風の中で測量に従事し地図を作ったことなどが記され、最後に「精神一到何事カ成ラザラン」などといった格言で締めるという、精神的な面が強調されるようになった[405][406]。こうした内容の教科書は第二次世界大戦の終戦まで使われた[407]。

大谷亮吉による研究

忠敬が国定教科書に採用されたころ、忠敬について書かれた伝記は偉人伝としての要素が強く、測量内容に関する科学的な評価はほとんどなされていなかった。そのような状態のなか、物理学者の長岡半太郎は忠敬に興味を持ち、明治41年(1908年)に開かれた帝国学士院総会において、忠敬の業績を調べるよう提案した。この提案は賛同を得て、長岡の弟子の大谷亮吉の手により調査が始められた[408]。

大谷は調査を行いながら、その結果などを発表していった。大正3年(1914年)には大谷の調査結果をもとに、長岡が、「伊能忠敬翁の事蹟に就て」と題する講演を行った。この講演は忠敬の業績のほか、麻田剛立、高橋至時、間重富の果たした役割についても述べており、従来の忠敬伝とは一線を画したものとなっている[409]。そして大正6年(1917年)、大谷はおよそ9年にわたる調査をまとめた書『伊能忠敬』を書き上げた。

『伊能忠敬』は本文766ページの大著で、特に忠敬の測量法や測量精度に関する記述が詳しく書かれている[410][411]。本書はそれまでにないほど精細であり、忠敬研究における決定版ともいわれた[412]。また、これ以後に書かれた忠敬についての本についても、ほとんどは大谷の引き写しだともいわれている[410][412]。本書は大正6年に源空寺で行われた忠敬の100遠忌法要において、墓前に供えられた[413]。

また、忠敬没後100年の企画としては、他に佐原の有志による銅像と記念文庫建設の計画があった。結果として寄付額が足りず記念文庫の建設は断念されたが、銅像は大正8年(1919年)、佐原の佐原公園に建設された[414](作者は大熊氏廣[415])。

戦後の忠敬研究

第二次世界大戦の終戦後は、戦前の国定教科書のような、忠敬を偉人として讃える書き方は鳴りを潜め、教科書の記述も簡単なものになった[416][417]。しかし戦前の教育の影響からか、忠敬の知名度は相変わらず高く、忠敬は努力によって偉大な業績を上げたという偉人的な見方も年配者を中心に消えずに残っていた[417][418]。

一方で新たな角度から忠敬を論ずる研究者も現れてきた。今野武雄は昭和33年(1958年)に出された本で、それまでの忠敬伝では忠敬の学問に対する情熱と精力がどこからきたのか得心できないと述べ、「忠敬は努力した」という旧来の書かれ方ではその努力の根源が明らかにされていないことを指摘した[419]。また、歴史学者の高橋磌一は、昭和43年(1968年)に千葉県立佐原高等学校で開かれた伊能忠敬翁150年祭の記念講演で「みなさんは、伊能忠敬を、はじめから、えらい人だとか、えらくない人だとか、きめてかかってはいけません」と発言し、忠敬を先入観で偉人として見る感覚を戒めた[420]。また小島一仁は昭和53年(1978年)に出された本で、従来の偉人伝としての忠敬伝を批判した[421]。

さらに、伊能図の科学的な研究も進んだ。この分野においては大谷の『伊能忠敬』が圧倒的であり、昭和43年(1968年)に東京地学協会で行われた講演において保柳睦美は、「今日まで、忠敬の業績に関する科学的研究は、大谷氏のものが最後といってよい」と発言するほどであった[422]。しかし保柳はこの講演で、大谷の研究は「独断や誤解のみならず、考察の不十分な点がところどころに発見される」と語り、大谷を批判した[423]。一例として、伊能図における経度方向のずれに関する見解があげられる。大谷は、伊能図はサンソン図法によって描写されており、その投影方法が間違っていたことが経度方向のずれの原因の1つになっていると述べ、この地図投影方法を「大失態」と評し、忠敬および高橋景保を非難している。しかし保柳は大谷に反論し、経度のずれについては、伊能図は経緯線こそサンソン図法と同じだが、地図自体はサンソン図法によって描いたものではなく、両者の違いが経度差となって現れたためだと大谷の誤りを指摘した。そして、幕府の要求は海岸線の測定などが主であって経線は重要視されておらず、当時の日本の研究水準などを考えても、このことについて忠敬をことさらに非難するのは間違っていると主張した[424]。保柳らの研究活動はのちの昭和49年(1974年)に『伊能忠敬の科学的業績』としてまとめられた。

また千葉県は昭和48年(1973年)、忠敬の手紙をまとめた『伊能忠敬書状』を出版した[423]。

『四千万歩の男』と新たなる忠敬像

井上ひさしは昭和52年(1977年)、それまで小説に登場する機会がほとんどなかった忠敬を主人公にした小説『四千万歩の男』を『週刊現代』に連載した[425]。井上が忠敬に特に関心を持ったのは、隠居後に新たな挑戦を始める、「一身にして二生を得る」という生き方だった。井上は、平均寿命が延びた時代において、退職後の人生を送るにあたって忠敬の生き方は手本になると述べている[426]。

このように、高齢化社会という時代性から、「第二の人生を有意義に送った忠敬を評価する」という見方はこのころから広まるようになり、忠敬に対する人々の関心も高まっていった。『四千万歩の男』はその一つの要因と考えられている[427]。このような忠敬の捉え方はその後も続き、忠敬は「中高年の星」「人生を2度生きた男」とも呼ばれるようになっている[428][429]。

イベントの拡大

電電公社(現・NTT)に勤めていた渡辺一郎は、仕事で日本地図を毎日眺めている間に忠敬に対して興味を持ち、そして国立国会図書館で伊能図を見て感激したことがきっかけで、忠敬の研究を始めた[430]。そして平成7年(1995年)には伊能忠敬研究会を結成した[431]。研究会の活動などによって、1990年代後半から2000年前後にかけて、忠敬に関するイベントがいくつも開催された。平成10年(1998年)4月10日、朝日新聞社は創刊120周年記念事業として、徒歩で全国を回る「伊能ウォーク」を主催すると発表した(日本歩け歩け協会(現・日本ウォーキング協会)、伊能忠敬研究会との共同開催)[432]。このイベントでは、忠敬の測量隊が歩いたルートを歩くほか、拠点地で伊能図の展示会などが行われた。平成11年(1999年)1月25日から平成13年(2001年)1月1日までの開催期間中に、16万人以上の一般参加者が参加した[433]。

また、平成10年(1998年)4月21日から6月21日まで、江戸東京博物館において、伊能忠敬展が開催された。この展覧会では11万1,399人の来館者を集めた[432]。

一方、忠敬生誕地の九十九里町では、伊能忠敬記念公園が整備され、忠敬の銅像が作られた。佐原市(現・香取市)においても新しい伊能忠敬記念館が建てられ、1998年5月22日に開館した[434]。当地には伊能忠敬旧宅が保存されており、江戸時代の風情を残す佐原の町並みの一部をなしている。

伊能忠敬研究会がによる没後200年記念誌『伊能忠敬 日本列島を測る 後編』(2018年)掲載の調査結果によると、伊能忠敬を顕彰する記念碑や案内板などを、北は北海道別海町から南は鹿児島県南種子町まで190基以上ある[415]。

ほかにもこの時期に、忠敬が主人公の演劇、映画が公開されている。また、平成13年(2001年)にアメリカで発見された伊能図の写本などによって伊能図の全貌が明らかになったことにより、原寸大の伊能図を並べて展示するイベントが開かれるようになった[435]。

現在

平成22年(2010年)、伊能忠敬作成の地図や使用した測量器具、関係文書など2,345点が、「我が国の測量史・地図史上における極めて高い学術的価値を有する」として、「伊能忠敬関係資料」の名称で国宝に指定された。これらは伊能家に伝来したもので、香取市の伊能忠敬記念館に保管されている[436][437]。

現在の佐原において、忠敬の名は忠敬橋などに見られる。また、原付のデザインナンバープレートにも採用されている[438]。

現代における忠敬の人物としての評価については、先に触れた二度の人生を生きたということのほか、渡辺一郎は、忠敬は才能こそあったものの、偉人や天才ではなく普通の人だったと述べたうえで、「ただ、いささか好奇心が強く、凝り性で、根気がよい性格だった」と評している[439]。また星埜由尚は、「愚直なまでの忍耐と努力」を挙げたうえで、17年にわたって愚直に測量を続けたことは公共性(世のため人のため)という観念もあったのではないかとして、忠敬の生き方を、効率化や自らの利益が重視される現代におけるアンチテーゼとしてとらえている[440]。

平成28年、伊能忠敬研究会が、忠敬の測量事業において協力した各地の人物を公表した[441][442][443][444]。これは忠敬の日記を基に作成されたもので、忠敬没後200年の節目の記念行事(交流顕彰発表会)を行う予定である。

2018年にはバーチャルリアリティ(VR)作品『伊能忠敬の日本図』が東京国立博物館と凸版印刷により制作・上映された[445]。

登場作品

小説

映画

テレビドラマ

- からくり儀右衛門(1969年、NHK) - 演:信欣三

- 続続・三匹が斬る!(1990年1月4日、テレビ朝日) - 演:財津一郎(時代劇シリーズのゲスト)

- 四千万歩の男・伊能忠敬(2001年、NHK正月時代劇) - 演:橋爪功

- 偉人の来る部屋 第8回(2009年11月23日、TOKYO MX) - 演:志賀廣太郎

- 新解釈・日本史 第4話(2014年5月、TBS) - 演:長谷川忍(シソンヌ)

テレビ番組

- 歴史誕生 / 日本を測った男 〜伊能忠敬50歳の挑戦〜(1991年2月11日、NHK) - 演:川谷拓三(再現ドラマの主演及びナビゲーター)[448]

- 歴史秘話ヒストリア あなたの先祖も手伝った!?伊能忠敬 究極の日本地図(2018年6月6日、NHK) - 演:藤本幸広[1] [449]

テレビアニメ

舞台

- 伊能忠敬物語 - 演:加藤剛

漫画

- みなもと太郎 『風雲児たち』

- 谷口ジロー 『ふらり。』 - 作中では明言されていないが、忠敬をモデルとしたと思しき中年男性を主人公とし、妻のお栄との江戸市中での生活する様子を、虚実取り混ぜながら描いた作品。終盤で、蝦夷地での測量の許可が幕府からおり、男性は旅立ちを決意するが、この際お栄に同行を求めている(史実では大崎栄は同行しなかったとされる)[450]。

- 仲間りょう 『磯部磯兵衛物語~浮世はつらいよ~』

- そにしけんじ 『ねこねこ日本史』

- 増田こうすけ『ギャグマンガ日和』

- 本宮ひろ志『猛き黄金の国 伊能忠敬』

CM

- 『夢の扉 〜NEXT DOOR〜』(56歳になって地図制作を開始したことから「いくつになっても夢を諦めちゃいけない」と語る。ただし地図の完成は彼の没後である。)

楽曲

- 『風の薔薇〜歩いて地図をつくった男のウタ〜』(作詞:三浦徳子、作曲:中島卓偉、歌:真野恵里菜。2012年発売のアルバム『More Friends Over』収録)

- 『伊能忠敬〜初めて日本地図を測った男〜』(作詞:二木葉子、作曲・編曲:丸山雅仁、歌:甕経風(もたいけいふう)。 2017年4月26日発売 日本コロムビア)

脚注

注釈

- ^ 地元などでは親しみと尊敬の念をこめて「いのう ちゅうけい」とも称されている[1]。

- ^ 本段落の内容については当時の複数の文献でも多少の差異がある。詳しくは渡辺編(2003) pp.76-81を参照

- ^ 忠敬の分家としては、子孫に金沢工業大学土木工学科客員教授の伊能忠敏らがいる(伊能(1991))。

- ^ 清宮家は伊能家とは直接の血縁はないものの、清宮家の初代当主は伊能三郎右衛門家2代目である景常の後妻の連れ子であり、継父の支援で清宮家を興したと伝えられ、両家はそれ以来の深い関係を有していた(千葉県(2008) p.346-347)。

- ^ 海保景文に伊能景晴(茂左衛門家当主、楫取魚彦の曽孫にあたる)の次女を娶せて、三郎右衛門家の祭祀を継がせた(『千葉縣香取郡誌』(1921年刊行の復刻版)、崙書房、1972年、P782-783.「伊能景晴」)。

- ^ 「シーボルト事件」において、紅葉山文庫にある伊能図を写させたことが原因で、何人か罪に問われ死亡している。

- ^ 作者は忠敬本人という説もあるが、小島一仁はこれに反論し、息子の景敬によるものではないかと述べている。

参照元

- ^ “中江有里 伊能忠敬の地元では「ちゅうけい」と説明”. 日刊スポーツ (2019年3月26日). 2020年8月27日閲覧。

- ^ “伊能忠敬に関するトピックス”. 朝日新聞デジタル. 2020年8月6日閲覧。

- ^ “地図の上を歩こう 伊能忠敬企画展 茨城・つくば市”. 産経ニュース (2021年12月1日). 2021年12月1日閲覧。

- ^ 今野(2002) p.17

- ^ 大谷(1917) pp.2-3

- ^ 渡辺(1999) pp.17-18

- ^ a b 小島(1978) p.65

- ^ 大谷(1917) p.3

- ^ 伊藤一男『新考伊能忠敬』崙書房出版株式会社、2000年10月20日、25頁。

- ^ 伊藤一男『新考伊能忠敬』崙書房出版株式会社、2000年10月20日、24頁。

- ^ 伊藤一男『新考伊能忠敬』崙書房出版株式会社、2000年10月20日、25,174頁。

- ^ a b 渡辺(1999) p.19

- ^ 大谷(1917) pp.3-4

- ^ 伊藤一男『新考伊能忠敬』崙書房出版株式会社、2000年10月20日、29頁。

- ^ a b 今野(2002) p.20

- ^ 小島(1978) p.67

- ^ 伊藤一男『新考伊能忠敬』崙書房出版株式会社、2000年10月20日、25,26頁。

- ^ a b 伊藤一男『新考伊能忠敬』崙書房出版株式会社、2000年10月20日、184頁。

- ^ 今野(2002) p.27

- ^ a b 小島(1978) p.78

- ^ 小島(1978) p.72

- ^ 小島(1978) pp.72-75

- ^ 小島(1978) pp.75-76

- ^ 小島(1978) pp.79-81

- ^ 小島(1978) p.82

- ^ 大谷(1917) pp.14-15

- ^ a b 小島(1978) pp.82-84

- ^ 小島(1978) p.74

- ^ 渡辺編(2003) p.24

- ^ a b c 渡辺編(2003) p.25

- ^ a b 小島(1978) p.87

- ^ 渡辺(1999) p.25

- ^ 小島(1978) p.88

- ^ a b c d 渡辺編(2003) p.26

- ^ a b 小島(1978) p.89

- ^ 小島(1978) pp.89-90

- ^ a b c 小島(1978) p.91

- ^ 小島(1978) pp.92-93

- ^ 小島(1978) pp.93-94

- ^ 小島(1978) pp.95-96

- ^ 小島(1978) p.94

- ^ 渡辺編(2003) p.27

- ^ 小島(1978) p.96

- ^ 渡辺編(2003) p.32

- ^ 小島(1978) pp.98-99

- ^ 小島(1978) p.104

- ^ 小島(1978) pp.104-105

- ^ 小島(1978) p.106

- ^ 小島(1978) p.107

- ^ 小島(1978) pp.108-109

- ^ 小島(1978) p.109

- ^ 小島(1978) pp.110-111

- ^ 小島(1978) p.111

- ^ 小島(1978) p.112

- ^ a b 渡辺編(2003) p.29

- ^ a b 小島(1978) p.116

- ^ 小島(1978) pp.112-113

- ^ 小島(1978) p.113

- ^ 小島(1978) p.114

- ^ 小島(1978) p.115

- ^ a b 千葉県(2008) p.344

- ^ 小島(1978) pp.80,114-115

- ^ 星埜(2010) p.8

- ^ 小島(1978) p.117

- ^ a b 渡辺編(2003) p.297

- ^ a b c 小島(1978) p.121

- ^ 大谷(1917) p.23

- ^ 小島(1978) pp.118-119

- ^ 小島(1978) pp.119-125

- ^ 小島(1978) p.125

- ^ 小島(1978) p.126

- ^ a b 千葉県(2008) p.930

- ^ a b 小島(1978) p.127

- ^ 千葉県(2008) p.341-342

- ^ 渡辺編(2003) pp.31-33

- ^ 渡辺編(2003) p.33

- ^ 渡辺編(2003) pp.33-34

- ^ 千葉県(2008) p.330図表

- ^ 千葉県(2008) p.332図表

- ^ 千葉県(2008) p.335図表

- ^ 千葉県(2008) p.325図表

- ^ 千葉県(2008) p.325-336

- ^ 小島(1978) pp.100-101

- ^ 渡辺編(2003) pp.74-75

- ^ 小島(1978) p.128

- ^ 渡辺編(2003) p.41

- ^ a b 小島(1978) p.120

- ^ a b 渡辺編(2003) p.47

- ^ 渡辺編(2003) p.51

- ^ a b c 渡辺編(2003) p.54

- ^ 伊藤(2000) p.59

- ^ 渡辺編(2003) p.57

- ^ a b 小島(1978) p.134

- ^ 大谷(1917) p.38

- ^ 渡辺編(2003) p.58

- ^ 渡辺編(2003) p.61

- ^ 渡辺編(2003) pp.58-59

- ^ 間・高橋(1971) p.201

- ^ 今野(2002) pp.63-64

- ^ a b 今野(2002) p.64

- ^ 渡辺編(2003) pp.68-69

- ^ 渡辺編(2003) p.64

- ^ 大谷(1917) p.225

- ^ a b 渡辺編(2003) p.253

- ^ 間・高橋(1971) p.221

- ^ 渡辺編(2003) p.70

- ^ 中村(2008) p.145

- ^ 中村(2008) p.146

- ^ 渡辺編(2003) p.72

- ^ 渡辺編(2003) pp.75-76

- ^ 小島(1978) p.137

- ^ 渡辺編(2003) p.87

- ^ 渡辺編(2003) pp.87-88

- ^ 渡辺編(2003) p.85

- ^ 小島(1978) p.139

- ^ 小島(1978) p.141

- ^ a b c 渡辺編(2003) p.88

- ^ 小島(1978) pp.141-142

- ^ 小島(1978) p.142

- ^ 今野(2002) pp.85-86の現代語訳から引用、一部略

- ^ 渡辺編(2003) p.83

- ^ 今野(2002) p.95

- ^ 渡辺編(2003) pp.85-86

- ^ a b 渡辺編(2003) p.86

- ^ a b c 渡辺編(2003) p.89

- ^ a b 渡部(2001) p.114

- ^ a b 今野(2002) p.101

- ^ 渡部(2001) p.116

- ^ a b 小島(1978) p.146

- ^ 渡部(2001) p.119

- ^ 渡辺編(2003) p.90

- ^ 渡部(2001) pp.119-120

- ^ 渡部(2001) p.122

- ^ 渡部(2001) pp.121,123

- ^ 渡辺編(2003) pp.91-92

- ^ 渡部(2001) p.124

- ^ 大谷(1917) pp.71-72

- ^ 渡部(2001) p.125

- ^ 渡辺編(2003) pp.102-103

- ^ 渡辺編(2003) p.103

- ^ 今野(2002) p.104

- ^ 間・高橋(1971) p.216

- ^ 今野(2002) p.107

- ^ 渡辺編(2003) p.104

- ^ 渡辺編(2003) p.95

- ^ a b 渡部(2001) p.128

- ^ 渡辺編(2003) pp.95-96

- ^ a b 渡辺編(2003) p.96

- ^ 渡辺編(2003) p.97

- ^ 渡辺編(2003) p.105

- ^ 渡部(2001) p.129

- ^ 渡部(2001) p.132

- ^ a b c 今野(2002) p.122

- ^ a b c 渡部(2001) p.133

- ^ 渡部(2001) p.134

- ^ 渡部(2001) p.135

- ^ a b “伊能忠敬 三陸測量の軌跡”. 国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所釜石維持出張所. 2016年9月22日閲覧。

- ^ a b 渡部(2001) p.139

- ^ 渡辺編(2003) pp.106-107

- ^ 渡部(2001) p.142

- ^ 今野(2002) p.123

- ^ 渡部(2001) pp.157-159

- ^ 渡部(2001) p.167

- ^ a b 渡辺編(2003) p.107

- ^ 渡部(2001) p.169

- ^ 大谷(1917) pp.86-87

- ^ 渡辺編(2003) p.108

- ^ 渡部(2001) p.172

- ^ 渡辺編(2003) p.113

- ^ 渡部(2001) p.175

- ^ a b 今野(2002) p.143

- ^ 渡部(2001) p.185

- ^ 渡部(2001) p.187

- ^ a b 渡部(2001) p.189

- ^ a b 今野(2002) p.145

- ^ 渡部(2001) pp.192-193

- ^ 渡部(2001) pp.194-195

- ^ 渡部(2001) p.198

- ^ 渡部(2001) pp.200-203

- ^ 渡部(2001) pp.206-207

- ^ 今野(2002) p.144

- ^ 渡部(2001) p.208

- ^ 渡部(2001) p.212

- ^ 今野(2002) p.146

- ^ 渡部(2001) pp.214-215

- ^ 渡部(2001) pp.216-217

- ^ 渡部(2001) pp.218-219

- ^ a b 渡辺編(2003) p.114

- ^ 渡部(2001) pp.221-223

- ^ 渡部(2001) pp.226-227

- ^ 小島(1978) pp.158-159

- ^ a b 渡辺(1997) p.71

- ^ 渡部(2001) pp.226-232

- ^ 渡部(2001) p.232

- ^ 渡辺(1997) pp.71-72

- ^ 小島(1978) p.159

- ^ 渡部(2001) pp.234-235

- ^ 渡部(2001) p.235

- ^ 小島(1978) p.160

- ^ 小島(1978) p.174

- ^ 小島(1978) p.156

- ^ 小島(1978) p.177

- ^ 渡部(2001) p.240

- ^ 渡辺(1997) p.16

- ^ a b 渡辺(1997) p.17

- ^ 渡部(2001) p.243

- ^ 渡辺編(2003) p.117

- ^ 上原(1977) p.224

- ^ 上原(1977) p.239

- ^ 渡部(2001) p.249

- ^ a b 渡辺編(2003) p.119

- ^ 渡辺編(2003) pp.118,120,121

- ^ 渡辺(1997) p.84

- ^ 今野(2002) p.167

- ^ 渡辺(1997) p.86

- ^ 渡辺(1997) p.89

- ^ 渡辺(1997) p.93

- ^ 渡部(2001) p.255

- ^ a b 渡部(2001) p.256

- ^ 渡辺(1997) pp.96-98

- ^ 渡辺(1997) p.105

- ^ a b 渡部(2001) p.258

- ^ 渡辺(1997) p.106

- ^ 渡辺(1997) pp.106-107

- ^ 渡辺(1997) pp.127-133

- ^ 渡部(2001) pp.260-262

- ^ 渡部(2001) p.264

- ^ 渡部(2001) p.265

- ^ a b 渡辺(1997) p.142

- ^ a b c 今野(2002) p.178

- ^ 渡部(2001) p.267

- ^ 渡部(2001) p.270

- ^ 大谷(1917) p.127

- ^ 渡辺(1997) p.146

- ^ a b c d e 渡辺(1997) p.147

- ^ a b 渡辺(1999) p.130

- ^ 渡辺(1997) p.166

- ^ 渡辺(1999) pp.130-131

- ^ 渡辺(1999) pp.131,142-144

- ^ 大谷(1917) pp.129-131

- ^ a b 渡辺(1997) p.172

- ^ a b c 渡辺(1999) p.146

- ^ 千葉県(2008) p.931

- ^ a b c 渡辺(1997) p.173

- ^ a b 渡辺(1999) p.147

- ^ 渡辺(1999) pp.161

- ^ a b c d e 渡辺(1997) p.205

- ^ 渡辺(1997) p.206

- ^ 渡辺(1997) p.215

- ^ 大谷(1917) p.226

- ^ 渡辺編(2003) p.254

- ^ 今野(2002) p.181

- ^ a b 渡辺(1999) p.168

- ^ a b c d 渡辺(1997) p.203

- ^ 渡辺(1997) p.209

- ^ 渡辺(1997) p.210

- ^ 渡辺(1997) pp.212-213

- ^ 小島(1978) p.187

- ^ 渡辺編(2003) p.184

- ^ 渡辺編(2003) p.190

- ^ 後藤・全・長野(1996) pp.375-380

- ^ 渡辺編(2003) pp.187,190

- ^ 渡辺編(2003) pp.190-191

- ^ 星埜(2010) p.42

- ^ 渡辺編(2003) p.194

- ^ 渡辺(1997) pp.203,220

- ^ a b 渡辺(1997) p.220

- ^ 渡辺(1997) p.221

- ^ 渡辺(1997) p.222

- ^ 小島(1978) pp.178-179

- ^ a b 今野(2002) p.185

- ^ a b c d 渡辺(1997) p.238

- ^ 渡辺(1997) pp.238,248

- ^ 今野(2002) p.186

- ^ 渡辺(1997) p.250

- ^ 渡辺(1997) p.251

- ^ 小島(1978) p.184

- ^ a b 小島(1978) p.189

- ^ 渡辺(1997) p.252

- ^ a b 渡辺(1997) pp.252-253

- ^ 今野(2002) p.188

- ^ 渡辺(1997) pp.253-254

- ^ 今野(2002) p.189

- ^ 今野(2002) pp.190-191

- ^ 渡辺(1997) p.254

- ^ a b c 今野(2002) p.191

- ^ 渡辺(1997) p.255

- ^ 渡辺(1997) p.279

- ^ 大谷(1917) p.182

- ^ 今野(2002) pp.191-192

- ^ a b 今野(2002) p.192

- ^ 大谷(1917) pp.187-188

- ^ 小島(1978) pp.190-191

- ^ 渡辺編(2003) pp.291-292

- ^ 渡辺編(2003) 口絵

- ^ 千葉県(2008) p.944-946

- ^ 千葉県(2008) p.868

- ^ a b 千葉県(2008) p.346-349

- ^ 保柳編(1997) p.8

- ^ 渡辺編(2003) p.260

- ^ 小島(2009) p.152

- ^ 渡辺編(2003) pp.264-265

- ^ 保柳編(1997) p.14

- ^ 保柳編(1997) p.26

- ^ 保柳編(1997) pp.22-23

- ^ 今野(2002) p.10

- ^ 今野(2002) p.215

- ^ 保柳編(1997) p.21

- ^ 保柳編(1997) p.29

- ^ 保柳編(1997) p.25

- ^ 織田(1974) pp.158-159

- ^ 織田(1974) p.112

- ^ 渡辺(1997) pp.274-275

- ^ 渡辺編(2003) pp.275-289

- ^ 星埜(2010) p.78

- ^ 星埜(2010) pp.40,60-61

- ^ a b 渡辺編(2003) p.136

- ^ a b c d 星埜(2010) p.44

- ^ a b 渡辺編(2003) pp.137-138

- ^ 渡辺編(2003) pp.136-137

- ^ 中村(2008) p.142

- ^ 渡辺編(2003) pp.142-143

- ^ 渡辺編(2003) p.137

- ^ a b 大谷(1917) p.255

- ^ 渡辺編(2003) p.152

- ^ 荻原(2007) pp.612-614

- ^ a b 渡辺編(2003) p.153

- ^ a b 渡辺編(2003) p.157

- ^ 大谷(1917) p.347

- ^ 渡辺編(2003) p.161

- ^ 渡辺編(2003) p.159

- ^ 渡辺編(2003) p.160

- ^ 渡辺編(2003) pp.161-162

- ^ 渡辺編(2003) pp.162-163

- ^ a b 渡辺編(2003) p.163

- ^ a b 大谷(1917) p.350

- ^ 井上(2000) pp.8,59

- ^ 斎藤(1998) pp.532-534

- ^ 大谷(1917) pp.286-287

- ^ a b c 渡辺編(2003) p.138

- ^ 大谷(1917) p.291

- ^ 大谷(1917) p.293

- ^ 渡辺編(2003) p.146

- ^ a b c 渡辺編(2003) p.141

- ^ 渡辺編(2003) pp.140-141

- ^ 大谷(1917) p.302

- ^ 渡辺編(2003) pp.141-142

- ^ 渡辺編(2003) pp.149-150

- ^ 大谷(1917) pp.322-323,326

- ^ a b 渡辺編(2003) p.150

- ^ 大谷(1917) p.328

- ^ 大谷(1917) pp.327-328

- ^ a b 渡辺編(2003) p.151

- ^ a b 大谷(1917) p.321

- ^ 渡辺編(2003) p.139

- ^ 渡辺編(2003) pp.139-140

- ^ 大谷(1917) p.330

- ^ 保柳編(1997) p.357

- ^ 渡辺編(2003) p.155

- ^ 大谷(1917) p.352

- ^ 大谷(1917) p.354

- ^ 保柳編(1997) p.357-358

- ^ 大谷(1917) pp.398-401

- ^ 大谷(1917) p.409

- ^ 渡辺編(2003) pp.159-161

- ^ a b c d 星埜(2010) p.20

- ^ 渡辺編(2003) p.238

- ^ 渡辺編(2003) pp.245-246

- ^ 渡辺編(2003) p.229

- ^ 渡辺編(2003) p.227

- ^ 小島(2009) p.120

- ^ 杉浦(2003) pp.4813-4814

- ^ 渡辺編(2003) pp.246-248

- ^ 小島(1978) pp.123-124

- ^ 佐久間達夫編著(1998) pp.268-269

- ^ 伊能忠敬宅跡 江東おでかけ情報局(2018年5月3日閲覧)

- ^ 渡辺編(2003) p.228

- ^ 渡辺編(2003) p.257

- ^ 千葉県史編纂審議会編(1973) pp.40,117,123,288

- ^ 小島(1978) p.186

- ^ 千葉県史編纂審議会編(1973) p.176

- ^ 佐久間達夫編著(1998) p.267

- ^ 大谷(1917) pp.237-238

- ^ 杉浦(2003) pp.4808

- ^ a b 杉浦(2003) p.4809

- ^ 宮本義己『歴史をつくった人びとの健康法―生涯現役をつらぬく―』(中央労働災害防止協会、2002年)p.199

- ^ 宮本義己『歴史をつくった人びとの健康法―生涯現役をつらぬく―』(中央労働災害防止協会、2002年)p.199

- ^ 杉浦(2003) pp.4817

- ^ 「伊能忠敬は国際情報通だった 機密文書が語る顔」日本経済新聞2006年2月20日夕刊24面『夕刊文化』

- ^ 小島(1978) pp.10-11

- ^ 小島(1978) p.11

- ^ 保柳編(1997) p.283

- ^ 小島(1978) pp.15-16

- ^ 保柳編(1997) p.305

- ^ 小島(1978) pp.16-17

- ^ 保柳編(1997) p.270

- ^ 小島(1978) pp.19-20

- ^ 小島(1978) pp.24-25

- ^ a b 保柳編(1997) p.381

- ^ 保柳編(1997) pp.270-271

- ^ 保柳編(1997) p.273

- ^ 小島(1978) p.27

- ^ 保柳編(1997) p.277

- ^ a b 小島(1978) p.32

- ^ 小島(1978) pp.35-36

- ^ 保柳編(1997) pp.277-278

- ^ 保柳編(1997) p.278

- ^ 小島(1978) pp.33-34

- ^ 保柳編(1997) pp.280,387

- ^ a b 保柳編(1997) p.280

- ^ 小島(1978) pp.43-44

- ^ a b 小島(1978) p.44

- ^ 小島(1978) p.50

- ^ “『広報かとり』No.72” (PDF). 香取市 (2009年3月15日). 2014年4月12日閲覧。

- ^ a b 没後200年 伊能忠敬を歩く(28)銅像の姿さまざま 彫刻家らが思い込め/全国に記念碑や案内板『毎日新聞』朝刊2020年11月3日(2020年11月23日閲覧)

- ^ 小島(1978) pp.3-4

- ^ a b 星埜(2010) p.80

- ^ 小島(1978) pp.4-5

- ^ 小島(1978) pp.47-48

- ^ 小島(1978) p.51

- ^ 星埜(2010) p.83

- ^ 保柳編(1997) p.2

- ^ a b 小島(1978) p.53

- ^ 保柳編(1997) pp.21-30

- ^ 小島(1978) pp.54-56

- ^ 井上(2000) pp.10-11,18-19

- ^ 鈴木(2011) p.27

- ^ 『朝日新聞』1998年1月3日14面

- ^ 星埜(2010) p.1

- ^ 伊能忠敬研究会(1998) pp.6-7

- ^ 伊能忠敬研究会(1998) p.9

- ^ a b 日本ウオーキング協会, 伊能ウオーク実行委員会(2001) p.111

- ^ 日本ウオーキング協会, 伊能ウオーク実行委員会(2001) p.152

- ^ 『千葉日報』1998年5月22日

- ^ 星埜(2010) p.84

- ^ 平成22年6月29日文部科学省告示第95号

- ^ 「新指定の文化財」『月刊文化財』561号、第一法規、2010年

- ^ “香取市オリジナルナンバーが決定しました”. 香取市 (2012年10月3日). 2014年4月16日閲覧。

- ^ 渡辺(1999) p.219

- ^ 星埜(2010) pp.85-88

- ^ 「江戸時代に伊能忠敬の測量に協力した子孫を探しています 協力者約1万2000人の名前をデータベース化し発表」ねとらぼ(2016年2月16日)2020年11月23日閲覧

- ^ 「伊能忠敬に協力した人の子孫どこ? 1万人余の氏名公開」朝日新聞デジタル(2016年2月16日)2020年11月23日閲覧

- ^ 「伊能忠敬の協力者、名乗り出て 各地で測量記録発掘に期待」『岩手日報』

- ^ 「伊能忠敬」協力者の情報相次ぐ 「先祖が案内」など60件『長崎新聞』

- ^ 「伊能忠敬の偉業VR上演」『産経新聞』2018年4月18日(2018年5月3日閲覧)

- ^ 伊能忠敬 子午線の夢 - allcinema 2025年10月10日閲覧

- ^ 大河への道 - allcinema 2025年10月10日閲覧

- ^ 日本を測った男・伊能忠敬50歳の挑戦 - NHKアーカイブス 1991年2月11日

- ^ あなたの先祖も手伝った!?伊能忠敬 究極の日本地図 - NHKアーカイブス 2018年6月6日

- ^ “ふらり。”. マンガペディア. 百科綜合リサーチ・センター、エイトリンクス、VOYAGE MARKETING. 2021年5月11日閲覧。

参考文献

- 伊藤一男『新考伊能忠敬―九十九里から大利根への軌跡』崙書房、2000年10月。ISBN 978-4845510733。

- 井上ひさし『四千万歩の男 忠敬の生き方』講談社、2000年12月。 ISBN 4-06-209536-X。

- 伊能忠敬研究会『忠敬と伊能図』アワプラニング、1998年9月。 ISBN 978-4768488973。

- 伊能忠敏「北陸と伊能忠敬」『土と基礎』、社団法人地盤工学会、1991年、 ISSN 0041-3798。

- 上原久『高橋景保の研究』講談社、1977年3月。

- 大谷亮吉編著『伊能忠敬』岩波書店、1917年。

- 荻原哲夫「伊能忠敬と彗星について--1805年のビエラ彗星を見た記録とお気に入りの狂歌」『天界』第88巻第990号、東亜天文学会、2007年11月、pp.612-614、 ISSN 0287-6906。

- 織田武雄『地図の歴史 日本篇』講談社〈講談社現代新書〉、1974年11月。 ISBN 978-4061157699。

- 小島一仁『伊能忠敬』三省堂〈三省堂選書〉、1978年3月。

- 小島一仁「伊能忠敬(一七四五〜一八一八)--近代日本地図の父」『千葉史学』第54号、千葉歴史学会、2009年5月、pp.119-124、 ISSN 0286-8148。

- 後藤恵之輔、全炳徳、長野克章「対馬国絵図の資料調査と画像解析」『土木史研究』第16号、土木学会、1996年6月、pp.375-380、 ISSN 0916-7293。

- 今野武雄『伊能忠敬』社会思想社〈現代教養文庫〉、2002年4月。 ISBN 978-4390116503。

- 佐久間達夫編著『伊能忠敬測量日記 別巻 (新説・伊能忠敬)』大空社、1998年6月。 ISBN 4-7568-0089-0。

- 斎藤国治.「伊能忠敬の歩幅」『天界』第79巻第880号、東亜天文学会、1998年9月、pp.532-534、 ISSN 0287-6906。

- 杉浦守邦「伊能忠敬の死因」『医譚』第80号、日本医史学会関西支部、2003年12月、pp.4807-4818、 ISSN 0536-0307。

- 鈴木純子「随想・意見 小説『四千万歩の男』をめぐって」『地図』第49巻第1号、日本国際地図学会、2011年、pp.25-27、 ISSN 0009-4897。

- 千葉県史編纂審議会編『千葉県史料 近世篇 文化史料1(伊能忠敬書状)』千葉県、1973年。

- 中村士『江戸の天文学者 星空を翔ける 幕府天文方、渋川春海から伊能忠敬まで』技術評論社〈知りたい!サイエンス〉、2008年7月。 ISBN 978-4-7741-3515-1。

- 日本ウオーキング協会, 伊能ウオーク実行委員会監修『伊能ウオーク全記録』講談社、2001年4月。 ISBN 978-4061793538。

- 星埜由尚『伊能忠敬―日本をはじめて測った愚直の人』山川出版社〈日本史リブレット人〉、2010年4月。 ISBN 978-4634548572。

- 保柳睦美編著『伊能忠敬の科学的業績(復刻新装版)』小学館、1997年10月。 ISBN 4-7722-1013-X。

- もりいずみ「伊能忠敬」『Newton』第2巻第10号、教育社、1982年10月、150-155頁。

- 渡辺一郎『伊能測量隊まかり通る―幕府天文方御用』NTT出版、1997年10月。 ISBN 978-4871884990。

- 渡辺一郎『伊能忠敬の歩いた日本』筑摩書房〈ちくま新書〉、1999年6月。 ISBN 978-4480058065。

- 渡辺一郎編著『伊能忠敬測量隊』小学館、2003年8月。 ISBN 4-09-626205-6。

- 渡部健三『伊能測量隊、東日本をゆく』無明舎出版、2001年3月。 ISBN 978-4895442718。

- 『日本思想大系63(近世科学思想 下)』岩波書店、1971年。

- 間重富,高橋至時著 広瀬秀雄校注『星学手簡 抄』、pp.193-222頁。

- 千葉県史料研究財団『千葉県の歴史 通史編:近世2』千葉県、2008年3月。

- 宮本義己『歴史をつくった人びとの健康法―生涯現役をつらぬく―』(中央労働災害防止協会、2002年)

関連項目

外部リンク

- 伊能忠敬記念館 - 香取市

- 伊能忠敬:香取の魅力が見つかる12の物語

- 伊能忠敬 < ギャラリー < ジャパンサーチ

- WEB版デジタル伊能図ADEAC(アデアック)デジタルアーカイブシステム

- 江戸時代の測量機(これなあに)

- 『伊能忠敬』 - コトバンク

- “伊能図”. 古地図コレクション. 国土地理院. 2022年5月23日閲覧。

- 東京大学総合図書館所蔵 測地原圖(伊能図)

伊能忠敬

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/14 10:11 UTC 版)

日本では伊能忠敬が第二次測量(1801年)の結果から緯度1度に相当する子午線弧長を28.2里と導き出している。

※この「伊能忠敬」の解説は、「子午線弧」の解説の一部です。

「伊能忠敬」を含む「子午線弧」の記事については、「子午線弧」の概要を参照ください。

「伊能忠敬」の例文・使い方・用例・文例

- 8月8日,東京国立博物館で伊能忠敬による大日本沿海輿(よ)地(ち)全図の一部の副本が見つかったと発表された。

- 江戸時代の地理測量家,伊能忠敬は,それまでで初めての詳細な日本地図を描いた。

- 伊能忠敬と彼の門下生たちはまた,正本の副本を作って手元に置いていた。

- 徳川幕府の命令によって,伊能忠敬は1800年に55歳で日本全国の測量を始めた。

- 1818年の伊能忠敬の死後,門下生たちが初めての日本の詳細地図を完成させた。

- 収蔵庫に保管されていたが,紙の上の朱印から,伊能忠敬によって描かれた副本とわかった。

伊能忠敬と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 伊能忠敬のページへのリンク