しあく‐しょとう〔‐シヨタウ〕【塩飽諸島】

読み方:しあくしょとう

しわく‐しょとう〔‐シヨタウ〕【塩飽諸島】

塩飽諸島

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/14 23:55 UTC 版)

塩飽諸島

|

|

| 地理 | |

|---|---|

| 場所 | 備讃瀬戸(瀬戸内海) |

| 諸島 | 備讃諸島 |

| 島数 | 28 |

| 主要な島 | 与島、櫃石島、本島、牛島、広島、手島、高見島 |

| 面積 | 34.25 km2 (13.22 sq mi) |

| 最高標高 | 311.8 m (1023 ft) |

| 最高峰 | 王頭山 |

| 行政 | |

| 都道府県 |  香川県 香川県 |

| 市町村 |  坂出市 坂出市 丸亀市 丸亀市 三豊市 三豊市 仲多度郡多度津町 仲多度郡多度津町 |

| 最大都市 | 本島[注釈 1](人口627人) |

| 人口統計 | |

| 人口 | 2277人 |

| 追加情報 | |

| 時間帯 | |

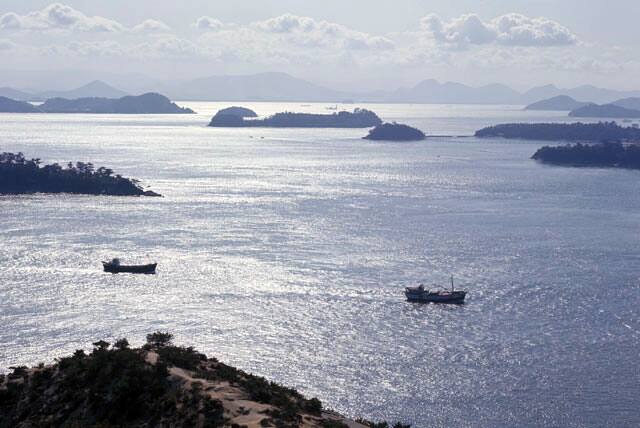

塩飽諸島(しわくしょとう)は、瀬戸内海に浮かぶ諸島。香川県に属しており、小豆島(香川県)や笠岡諸島(岡山県)とともに備讃諸島と称される[1]。塩飽島(しわくじま)とも呼ばれ、岡山県と香川県に挟まれた西備讃瀬戸に浮かぶ大小合わせて28の島々から成る。名の由来は「塩焼く」とも「潮湧く」とも言う。

| 目次 |

| 1 歴史 |

| 2 各島の概要 |

歴史

海流の速い備讃瀬戸海峡に位置していることもあり、塩飽諸島の住民は古代から通商と海上交通(操船)で生計を立てた[2]。源平合戦における屋島の戦い、建武の新政から離反し九州に逃れた足利尊氏の再上洛の戦い、倭寇などで活動したとする説がある。また、法然が1207年(建永2年・承元元年)の承元の法難の際、流刑先の讃岐国にむかう途中、一時滞在している[3]。

海賊島として知られたこともあったが、鎌倉時代以降に海賊は藤原家資によって平定され、島はその子孫の宮本氏によって統治された[4]。

近世

16世紀になると操船に長けた島の船乗りたちは塩飽水軍として知られるようになり、瀬戸内海にとどまらず遠くにまで名を馳せた[2]。戦国時代には租税となる米などの貴重品の輸送や高官の移動などに貢献し、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康からも高く評価された[2]。

天正18年(1590年)、豊臣秀吉は朱印状で御用船方となる人名(にんみょう)の制度を確立させた[4]。人名とは島の石高1250石の領有を認められる一方、公儀の海上輸送義務を負った650人の加子役をいう[4]。ただし、塩飽から出役した者は450人に過ぎず、不足については船200艘を船方200人として物成高を分配した[4]。

江戸時代に入っても朱印状により人名の制度は維持され[4]、これによって17世紀初頭までには一種の自治権が与えられることとなった[2]。なお、人口増加により天和3年(1683年)に200の人名が新たに追加され、もとの450を旧加子、新たに追加されたものを新加子として区別した[4]。

塩飽諸島は天領として大坂町奉行直属とされ、人名の制度のもとで年寄、年番、庄屋、組頭などの役職を置いて自治が行われた[4]。このうち年寄は4人ならなる島内の最高職で、苗字帯刀を許され奉行所との連絡を取った[4]。また、年番は人名の多い泊や笠島から選ばれ、塩飽勤番所で塩飽の島内の政務を担当した[4]。

寛文年間に河村瑞賢が西廻海運を確立すると、塩飽の島民はその運航に集中した[4]。新井白石は奥羽海運記で「塩飽の船隻、特に完堅精好、他州に視るべきに非ず」と記している。廻船は金毘羅大権現の旗を掲げて諸国を巡ったと伝わり、これは金毘羅大権現が航海の神として広く知られた由来とする説がある。またこの頃に瀬居島沖のかなてと呼ばれた漁場を巡って高松藩と争い、幕府評定所で大岡忠相ら奉行から漁場は双方で共有せよとの裁決を受けている。

西廻海運が未発達な段階では塩飽の廻船が各藩の年貢米輸送をほぼ独占していたが、正徳年間になると西廻海運の発達により各地に廻船業者が生まれ、元禄期を最盛期として衰退がみられるようになった[4]。1720年代までに塩飽の船は航海だけで生計を立てることが困難となり、かわって造船に目が向けられ、当時の日本で最高技術の船を建造するようになった[2]。さらに一部の造船工は寺社や家屋の建築などの大工仕事も行った(塩飽大工)[2]。本島泊の大江紋兵衛常信は吉備津神社本拝殿、生の浜の橘貫五郎は備中国分寺五重塔と善通寺五重塔を建てる。なおこの頃を牛島極楽寺に残る塩飽島諸事覚は、「島内で暮らしを立てるのは難しく、男子は十二、三歳から他国で水夫をしたり、多くは大工職として近国に出稼ぎに出た」と記している。

幕末の万延元年(1860年)、日米修好通商条約の批准書を交換すべく遣米使節団を乗せた米軍艦ポーハタン号の随伴として太平洋を横断した咸臨丸の水夫は、50名中35名を塩飽の島民が占める(日本人乗組員は96名)。慶応4年(1868年)1月、本島泊の人名と小坂の人名株を持たない間人(もうと)の間で人名株を巡って争いが生じ、小坂の漁師は泊の集落を襲い家々を打ち壊す。それに対して泊の人名は他の島からも人を集め小坂を焼き払い、小坂は18名の死者を出す。

明治以降

明治2年(1869年)に版籍奉還が行われ、その翌年の明治3年(1870年)に塩飽諸島が属した倉敷県は人名に対し「藩制改革により塩飽の領知高を没収し、朱印状はこれを還納すべし」と命じ人名制は終焉を迎え、その後も人名の子孫は地主や漁業権者としての特権を保持するが、太平洋戦争後の農地改革と漁業法改正により失われる。

明治維新以降、これまで培った航海技術を活かして「渡海船」と呼ばれる海運業に進出、中には大きな財をなす者もあった。本島汽船の社長を務める吉田家もその一つで、贅沢な造りの邸宅が残されている。

また神戸と横浜で西洋家具が盛んに作られる様になった。神戸では寺社大工集団の塩飽大工の一部が転職しその礎になったといわれている。戦後の島民は漁業を主な産業としていた。与島と小与島では良質の花崗岩が産出したので採石業が盛んであった。

瀬戸大橋開通後

昭和63年(1988年)に瀬戸大橋が櫃石島、岩黒島、羽佐島、与島、三つ子島を渡って架かると観光業の振興が期待された。与島には750台の駐車場を備えた与島パーキングエリアが建設され、隣接して観光商業施設「フィッシャーマンズワーフ」が京阪電鉄によって建設された[5]。オープン後数年は年間500万人を集客したが、ブームが過ぎると急激に客足が遠のいた。京阪電鉄は手を引いて建設会社に移管したが、客足は回復せず、2011年(平成23年)11月に閉鎖へ追い込まれた。閉鎖後はしばらく放置されていたが、2013年(平成25年)になって建物が解体された。フィッシャーマンズワーフ周辺も土産物屋などが便乗して建ったが、全て閉店している(一部は放置されて廃墟となっている。この辺りの説明は「与島」も参照)。小与島には「アクア小与島」というリゾートホテル(28室)が完成したが[6]、オープン後間もなく運営業者が破綻して閉鎖され、2007年(平成19年)国税局によって3615万円で民間に売却された[7]。

各島の概要

- 面積の単位は平方キロメートル。

- 人口の単位は人。

- 島の記載順は原則東から西へとしているが、同一自治体内や航路で繋がったまとまりを単位としている。名称の欄のソートボタンで元の順序に戻る。

| 名称 | 読み | 自治体 | 面積 | 人口 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 瀬居島 | せいじま | 坂出市 | 0.91 | 741 | 現代の埋め立てにより、四国本土と地続きになっている(陸繋島) |

| 小瀬居島 | こせいじま | 坂出市 | 0.0566677 | 無人 | |

| 室木島 | もろきしま | 坂出市 | 0.0196581 | 無人 | |

| 小与島 | こよしま | 坂出市 | 0.2367432 | 2 | |

| 与島 | よしま | 坂出市 | 1.0243590 | 142 | 塩飽七島。瀬戸大橋あり。 |

| 鍋島 | なべしま | 坂出市 | 0.0070475 | 無人 | 与島と防波堤で接続 |

| 三つ子島 | みつごしま | 坂出市 | 0.0006467 | 無人 | 瀬戸大橋あり。 |

| 沙弥島 | しゃみじま | 坂出市 | 0.28 | 104 | 現代の埋め立てにより、四国本土と地続きになっている(陸繋島) |

| 羽佐島 | わさしま | 坂出市 | 0.0424630 | 無人 | 瀬戸大橋あり。 |

| 岩黒島 | いわぐろじま | 坂出市 | 0.1609949 | 94 | 瀬戸大橋あり。 |

| 大裸島 | おおはだかしま | 坂出市 | 0.0007989 | 無人 | |

| 小裸島 | こはだかじま | 坂出市 | 0.0001330 | 無人 | |

| 歩渡島 | ぶとじま | 坂出市 | 0.0134909 | 無人 | 櫃石島から徒歩で上陸可能 |

| 櫃石島 | ひついしじま | 坂出市 | 0.8820249 | 236 | 塩飽七島。瀬戸大橋あり。 |

| 本島 | ほんしま | 丸亀市 | 6.3894540 | 627 | 塩飽七島。 |

| 烏小島 | からすこじま | 丸亀市 | 0.0032592 | 無人 | |

| 向島 | むかいじま | 丸亀市 | 0.2522878 | 無人 | |

| 長島 | ながしま | 丸亀市 | 0.0925784 | 無人 | |

| 弁天島 | べんてんじま | 丸亀市 | 0.0079769 | 無人 | |

| 牛島 | うしじま | 丸亀市 | 0.7762915 | 16 | 塩飽七島。 |

| 上真島 | かみましま | 丸亀市 | 0.0154404 | 無人 | |

| 下真島 | しもましま | 丸亀市 | 0.0074930 | 無人 | |

| 広島 | ひろしま | 丸亀市 | 11.6834478 | 453 | 塩飽七島。 |

| 白石 | しらいし | 丸亀市 | 0.0008752 | 無人 | |

| 手島 | てしま | 丸亀市 | 3.3541573 | 72 | 塩飽七島。 |

| 小手島 | おてしま | 丸亀市 | 0.5339800 | 50 | |

| 高見島 | たかみしま | 多度津町 | 2.3414000 | 73 | 塩飽七島。 |

| 小島 | おしま | 多度津町 | 0.2739144 | 無人 | |

| 佐柳島 | さなぎしま | 多度津町 | 1.8196511 | 146 | |

| 二面島 | ふたおもてじま | 多度津町 | 0.0144319 | 無人 | |

| 志々島 | ししじま | 三豊市 | 0.5875311 | 32 | |

| 粟島 | あわしま | 三豊市 | 3.6520790 | 330 |

- 読み・面積の出典は 海上保安庁 しまっぷ。

- 人口の出典は さぬき瀬戸 しまネッ島。

-

牛島 本島汽船から西望

-

高見島 三洋汽船から北望

注釈

脚注

- ^ “知ってる!? 悠久の時が流れる石の島 ~海を越え,日本の礎を築いた せとうち備讃諸島~”. 文化庁日本遺産ポータルサイト. 2024年1月9日閲覧。

- ^ a b c d e f “塩飽諸島の歴史と文化”. 国土交通省. 2024年1月9日閲覧。

- ^ 村上(1981)p.83

- ^ a b c d e f g h i j k 小野博司「「人名」制下塩飽諸島における経済構造とその変貌」『地理学評論』第28巻第7号、公益社団法人 日本地理学会、1955年、328-338頁。

- ^ 瀬戸大橋:「陸続き」島を翻弄 観光は開通3年で陰り 毎日新聞 2013年04月10日 11時44分(最終更新 04月10日 13時20分)

- ^ 平成4年広審第20号 交通船アクア小与島乗揚事件 〔簡易〕言渡年月日 平成4年7月15日 審 判 庁 広島地方海難審判庁(藤井裕司)

- ^ リゾート公売 53件落札 計2億円以上 小与島は3600万円 - 四国新聞2007年5月23日

参考文献

- 村上重良『日本の宗教』岩波書店<岩波ジュニア新書>、1981年3月。ISBN 4005000274

関連項目

塩飽諸島

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 13:14 UTC 版)

塩飽諸島は塩飽島とも呼ばれ、瀬戸内海に浮かぶ大小合わせて28の島々から成り、名の由来は「塩焼く」とも「潮湧く」とも言う。戦国時代には塩飽水軍が活躍し、江戸時代は人名(にんみょう。地域住民の代表)による自治が行われた。 丸亀市は本島、広島、手島、牛島、小手島の五つの有人島と、上真島、下真島、烏小島、白石、長島、弁天島、向島の七つの無人島を市域としている。

※この「塩飽諸島」の解説は、「丸亀市」の解説の一部です。

「塩飽諸島」を含む「丸亀市」の記事については、「丸亀市」の概要を参照ください。

- 塩飽諸島のページへのリンク