ぜんつう‐じ【善通寺】

善通寺

善通寺

善通寺

善通寺

善通寺

善通寺

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/11 11:53 UTC 版)

| 善通寺 | |

|---|---|

東院伽藍を正門より

|

|

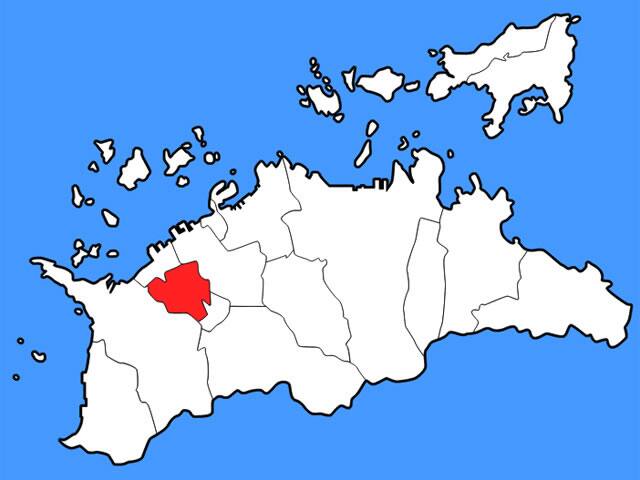

| 所在地 | 香川県善通寺市善通寺町三丁目3番1号 |

| 位置 | 北緯34度13分30.4秒 東経133度46分26.9秒 / 北緯34.225111度 東経133.774139度座標: 北緯34度13分30.4秒 東経133度46分26.9秒 / 北緯34.225111度 東経133.774139度 |

| 山号 | 屏風浦五岳山 |

| 院号 | 誕生院 |

| 宗派 | 真言宗善通寺派 |

| 寺格 | 総本山 |

| 本尊 | 薬師如来 |

| 創建年 | (伝)大同2年(807年) |

| 開基 | 佐伯善通 |

| 正式名 | 屏風浦五岳山 誕生院 善通寺 |

| 札所等 | |

| 文化財 |

|

| 公式サイト | 総本山善通寺 |

| 法人番号 | 3470005002818 |

善通寺(ぜんつうじ)は、香川県善通寺市にある寺院。真言宗善通寺派総本山。屏風浦五岳山(びょうぶがうらごがくさん)、誕生院(たんじょういん)と号す。境内は創建地である東院(伽藍)と、空海生誕地とされる西院(誕生院)に分かれていて、本尊は薬師如来、弘法大師三大霊場(他は高野山と東寺)、真言宗十八本山一番札所、四国八十八箇所第七十五番。

- 本尊真言:おん ころころ せんだりまとうぎ そわか

- ご詠歌:我すまば よもきえはてじ善通寺 ふかきちかいの 法(のり)のともしび

- 納経印:当寺本尊、真言宗18本山(弘法大師)、讃岐三十三観音(礼参本山)、七ヶ所参り(布袋尊)、仙遊寺(延命地蔵)、四国八十八箇所「満願」の証

概要

真言宗開祖・空海(弘法大師)は讃岐国、現在の善通寺市の出身である。『多度郡屏風浦善通寺之記』によれば、善通寺は空海の父で地元の豪族であった佐伯田公(さえきの たぎみ、諱:善通(よしみち))から土地の寄進を受け、大同2年(807年)に建立し始め、弘仁4年(813年)に落成したという[注釈 1]。空海の入唐中の師であった恵果が住していた長安の青龍寺を模して建立したといわれ、創建当初は、金堂・大塔・講堂など15の堂宇であったという。寺号の善通寺は、父の名前である佐伯善通から採られ、山号の五岳山は、香色山(こうじきざん)・筆山(ひつざん)・我拝師山(がはいしざん)・中山(ちゅうざん)・火上山(かじょうざん)[注釈 2]の5つの山の麓にあることから命名された。

善通寺の文献上の初見は、『東寺百合文書(とうじひゃくごうもんじょ)』に収められた寛仁2年(1018年)の「讃岐国善通寺司解」(さぬきのくにぜんつうじしげ)という文書である。ここで善通寺は、東寺の末寺として登場し、「弘法大師御御建立」「大師御霊所」とされ、空海の先祖による創建だとする伝えが古くから存在したことがわかる。境内からは白鳳から奈良時代にさかのぼる古瓦が出土しており、善通寺は実際には佐伯一族の氏寺として創建されたのではないかと推定されている。

本格的に興隆をむかえるのは鎌倉時代に入って、天皇や上皇からの庇護や荘園の寄進を受けてからである。この保護の背景には、平安後期に広まった弘法大師信仰があり、誕生の地に伝わり空海の自筆とされる「瞬目(めひき)大師像[注釈 3][注釈 4]」への崇敬がある。建長元年(1249年)道範のとき誕生院が建立され、東の伽藍、西の誕生院という現在の形式が出来上がった。鎌倉時代の善通寺の本寺は、東寺、随心院、大覚寺、再び随心院と変転しつつも、室町時代以降は足利氏の庇護を受けつつ自律的経営を目指した。 元徳3年(1331年)より中興の祖と云われた宥範が居住し、五重塔などの諸堂を再興し、暦応4年(1341年)には初代誕生院住職となる。

永禄元年(1558年)三好実休の兵火に遭い伽藍を焼失するが、天正16年(1588年)に生駒親正から28石、生駒一正から35石の寄進を受けたことなどで立ち直る。近世には高松松平家や丸亀京極家の庇護を受けて大いに栄えた。近世の善通寺の史料は少ないが残された絵図類などから、金堂や五重塔などの再建に奔走する傍ら、西院の御影堂を中心に参詣空間を充実させ、19世紀前半には完成したのが見て取れる[2]。また、明治に入ると付近に陸軍基地が置かれ、軍都として発展した。現在も陸上自衛隊善通寺駐屯地がある。江戸時代まで現在の東院である善通寺と現在の西院である誕生院は別の寺院であったが、明治初年に単一の寺院となった。 1931年(昭和6年)大本山に昇格して管長寺となり、真言宗小野派を真言宗善通寺派と改称し、1941年(昭和16年)には真言宗善通寺派総本山に昇格している。

善通寺には数万点にも及ぶ文書・記録類が所蔵されているが長らく手付かずであった。しかし、2000年(平成12年)から創建千二百年記念事業として地元の香川県立ミュージアムにより調査、リスト化が進められており、調査報告書などが刊行されている。

歴史

- 774年(宝亀5年)弘法大師空海が讃岐国多度郡屏風浦(現在の善通寺)に誕生する

- 807年(大同2年)陰暦12月朔日、斧始ありて尾背山より木材を運び創建。〈多度郡屏風浦善通寺記〉

- 813年(弘仁4年)6月15日、伽藍落慶。

- 1070年(延久2年)大風により五重塔、常行堂が倒壊。

- 1168年(仁安3年)西行法師、数年間止住する。

- 1203年(建仁3年)6月20日、九條良経が曼荼羅寺と共に東寺に付属させる。

- 1207年(建永2年)法然上人が来訪。

- 1209年(承元3年)後鳥羽上皇の院宣により、瞬目大師像上洛し模写される。8月、国守藤原資隆、生野郷見作田6町を御影堂に寄進。

- 1225年(嘉禄元年)九條道家が瞬目大師像を京都において模写させる。知行国主、大炊御門頼実、多度郡良田郷の免田3町歩を寄進する

- 1229年(寛喜元年)朝廷、東寺の申請により、曼荼羅寺と共に東寺領とし、隨心院門跡に付属させる。

- 1245年(寛元3年)行蓮上人が誕生所にて、木像弘法大師像を造立する。

- 1249年(建長元年)誕生院建立。道範を阿闍梨として鎮壇法会が行われる。

- 1331年(元徳3年)中興の祖・宥範が東北院に居住す。

- 1338~41年(暦応年間)宥範、五重塔(二代目)などの諸堂を再興する。

- 1341年(暦応4年)7月20日、幕府の認可により宥範僧正が初代誕生院住職に任命される。

- 1344年(康永3年)足利尊氏利生塔建立され、12月10日、宥範僧正が供養導師をつとめる。

- 1558年(永禄元年)10月20日、三好実休の兵火により、伽藍焼失。

- 1588年(天正16年)1月22日に生駒親正が28石を、7月18日には生駒一正が35石を誕生院に寄進する。

- 1633年(寛永10年)誕生院御影堂を再建。

- 1669年(寛文9年)御影堂が焼失。

- 1673年~80年(延宝年間)御影堂を再建。

- 1699年(元禄12年)8月27日、金堂の再建棟上が行われる。

- 1700年(元禄13年)本尊・薬師如来坐像が運長法橋により造立される。

- 1792年(寛政4年)9月、誕生院寛充が香色山々頂に二明王像石碑を建て背面に「再経函之銘并序」を刻む。

- 1796年(寛政8年)香色山の周囲に四国八十八ヶ所の石仏建立される。

- 1804年(文化元年)10月、五重塔(三代目)が完成し、大塔成就の供養が行われる。なお、着工は1760年。

- 1831年(天保2年)御影堂を新たに建立。延宝年間建立の御影堂を移転し、常行堂(現 釈迦堂)とする。

- 1833年(天保4年)3月17日、弘法大師像の入仏式が新御影堂にて行われる。

- 1840年(天保11年)12月17日、五重塔が焼失。

- 1902年(明治35年)12月12日、五重塔(四代目)が完成。

- 1915年(大正4年)4月、御影堂前 廻廊再建。

- 1931年(昭和6年)3月14日、大本山に昇格して管長寺となり、3月16日、真言宗小野派を真言宗善通寺派と改称する。

- 1936年(昭和11年)4月15日、御影堂奥殿の新築のため地鎮祭を執行。10月18日、勅使門を新築。11月4日、旧御影堂移転模様替と新御影堂の新築上棟式。

- 1937年(昭和12年)4月、御影堂の落成法会。

- 1940年(昭和15年)4月、忠霊堂、護摩堂の落慶。

- 1941年(昭和16年)4月、真言宗善通寺派総本山に昇格する。

- 1942年(昭和17年)12月10日、済世橋が落成。

- 1972年(昭和47年)10月5日、宝物館が竣工。

| 年月日 | 参拝者 | 備考 |

|---|---|---|

| 1889年(明治22年)6月3日[3] | 山階宮晃親王 | 「屏風浦誕生所」の扁額を下賜し、松を手植えた |

| 1922年(大正11年)11月20日[4] | 皇太子裕仁親王(後の昭和天皇) | 讃岐地方での第21回陸軍特別大演習に際して。山階宮手植松の傍らに稚松を手植えた |

| 1923年(大正12年)5月11日[5] | 久邇宮邦彦王、俔子妃、良子女王(後の香淳皇后)、信子女王 | 裕仁親王手植松の南隣に稚松を手植えた |

| 1923年(大正12年)5月20日[6] | 梨本宮守正王 | 第11師団の検閲に際して |

| 1924年(大正13年)5月20日[7] | 博信王 | |

| 1925年(大正14年)10月16日[8] | 紀久子女王、湛子女王 | |

| 1925年(大正14年)12月9日[8] | 北白川宮大妃富子 | |

| 1935年(昭和10年)8月15日[9] | 澄宮崇仁親王 | 近畿・四国巡覧 |

| 1937年(昭和12年)4月6日[10] | 東伏見宮周子妃 | 四国の愛国婦人会総会への御成に際して[11] |

| 1937年(昭和12年)6月4日[12] | 朝香宮鳩彦王 | 第11師団の検閲に際して |

境内

東院(伽藍)

- 南大門(みなみだいもん) - 日露戦争戦勝を記念して1908年頃再建された正門。屋根の四隅に四天王像、上の向かって左から龍・迦陵頻伽2体・鳳凰がいる。

- 金堂(本堂) - 元禄12年(1699年)再建。正面の扁額「大宝楼閣陀羅尼」は有栖川宮熾仁親王の揮毫[13]。堂の中に入って本尊の周りを後ろまで回って間近に拝観できていたが、床の痛みが激しく五百羅漢を移動させたのを機に後ろには回れなくなったが前横から見上げて参拝できる。この堂の背後にはかつて講堂があった。

- 本尊薬師如来坐像(仏師・北川運長の製作、檜材寄木造、漆箔、玉眼、像高約3 mの丈六仏、元禄13年作[14])

- 五重塔 - 1902年完成。4代目。高さ43 m(礎石上 - 相輪頂上)。五智如来の内4如来が1層に中尊大日如来は5層に祀られる。毎年5月の連休中に2層目まで入れ、4如来と心柱が拝観でき、2層目から境内を見渡せる。

- 釈迦堂(勅願常行堂) - 延宝年間(1673年 – 1681年)再建。江戸時代作の釈迦如来坐像を拝顔できる。元は御影堂で天保2年(1831年)御影堂が新築されたときに移築された。

- 鐘楼 - 江戸時代末期再建。袴腰型式。梵鐘は1958年(昭和33年)作。撞くことはできない。

- 赤門 - 本来は東門の名称だが朱色であるがゆえ赤門と呼ばれる。

- 天神社 - 1914年建立。

- 龍王社 - 1808年建立、1861年改修。池の小島にあり雨乞祈願のための社で善如龍王を祀る。

- 経蔵 - 経典を収めた六角形の塔の形をした輪蔵が置かれている。

- 佐伯祖廟 - 佐伯善通卿「佐伯明神」と玉寄御前「玉寄明神」を祀る。

- 五社明神 - 周辺の鎮守神を祀る。北社殿に大麻明神・大歳明神・蕪津明神、南社殿に雲気明神・広浜明神。

- 三帝御廟 - 後嵯峨天皇・亀山天皇・後宇多天皇、1964年に北100 mより移される[15]。

- 法然上人逆修之塔 - 高さ約130 cmの石造の五輪塔[16]。

- 旅大師堂 - 上部に弘法大師を彫った石柱で、遍路道にあった道標。

- 足利尊氏利生塔 - 高さ2.8 mの角礫凝灰岩の五重石塔。南北朝の戦乱による犠牲者の霊を弔う[17]。

- 西国・坂東・秩父各霊場の写し石仏が五百羅漢の石仏と共に現代になって、東院伽藍の周りに配置された。

- 中門 - 江戸時代末期再建、2018年改修。

南大門から入ると右に五重塔が聳え、正面に本堂がある。本堂手前を左にまっすぐ進むと、中門で東院を出て塔頭寺院の間を行くと、西院(御誕生院)に至る。廿日橋を渡り仁王門、回廊を経て正面に大師堂がある。納経所は仁王門をくぐってすぐに右に行けばある。

-

赤門

-

経蔵

-

佐伯祖廟

-

五社明神と大楠

-

法然上人逆修之塔

西院(誕生院)

- 廿日橋 - 昔は毎月20日にのみ通行できたということから。

- 弁天社 - 1867年建築。極楽堀の中に建つ。

- 仁王門 - 1889年再建。金剛力士像は南北朝時代・応安3年(1370年)の製作。

- 御影堂前回廊 - 1915年建築。全長9間。十二支の動物と鳳凰の彫物が上部に、空海の生涯を表した17枚の絵が。

- 御影堂(大師堂)拝殿・奥殿 - 1831年建立、1937年改修。正面の扁額「弘法大師誕生之場」は関白・一条忠良によるもの[18]。

- 奥殿:本尊・目瞬大師画像(50年に1度開帳の秘仏で厨子内)その前に木造弘法大師像、堂内には四天王像・稚児大師像・佐伯善通像・玉寄御前像。

- 地下:「戒壇めぐり」真っ暗な先に、金剛界大日如来と稚児大師像・佐伯善通像・玉寄御前像を祀る空間。

- 産湯井 - 空海が誕生の折に用いられた産湯の井戸とされている[19]。

- 宝物館 - (8 - 17時)500円、戒壇めぐりと産湯井の拝観と共通で拝観できる。1973年(昭和48年)建築。

- 御影池(みかげのいけ) - 大師立像・弥勒菩薩石像・両親の石造を中央に、向かって右に不動明王二童子・文殊菩薩石像、左には七ヶ所参りの布袋石像。寺伝では、空海が唐に渡るとき母のために自画像(瞬目大師像)を描いた際に我身を写したという池[20]。

- 聖霊殿 - 1940年(昭和15年)建築。

- 五百羅漢 - 金堂内から移された。

- ほやけ地蔵堂 - 1940年(昭和15年)建築。あざや病気の平癒に功徳があると信仰されている。

- 護摩堂 - 1940年(昭和15年)建築。不動明王坐像を拝顔できる。

- 閻魔堂 - 1958年(昭和33年)再建。閻魔王など13体は宝永2年(1705年)北川運長によって製作。

- 親鸞堂 - 1953年(昭和28年)建築。法然は当寺に来たが親鸞は来れなかった、その親鸞を祀る。『鎌田の御影』と呼ばれる親鸞像を拝顔できる。

- 鐘楼 - 1978年(昭和53年)作。吹放し型式。自由につける。

- 納経所

- 勅使門 - 1936年再建。

- 大玄関および小玄関 - 1907年建築。

- 宸殿 - 1907年建築。南北各四室からなる八間取で、北面に畳廊下を付設する。

- 光明殿 - 2009年(平成21年)建立。納骨永代供養施設、大師像や十三仏を安置。

- 聖天堂 - 2004年(平成16年)再建。歓喜自在天を祀る。

- 遍照閣 - 1984年(昭和59年)建立。一階玄関に釈迦如来坐像と十大弟子立像、奥に八十八ケ所本尊と等身大の大師立像[21]。二階は大師坐像が祀られ大広間で講演会などに利用される。無料で拝観可能。

- 十二支守り本尊石仏・七福神石仏・和合蛙

- パゴダ - 1970年(昭和45年)8月15日建立。金色の釈迦像が鎮座している。

- 正覚門 - 1978年(昭和53年)建設。

- 済世橋 - 1978年(昭和53年)建設。中国の天津橋を模して石のアーチ橋とし[22]、欄干の左右共に真言伝持の八祖の名号をあらわす種子ある。

- 空海記念碑 - 1983年(昭和58年)建設。中国西安市の青龍寺跡に建てられたものを縮小復元したもの。

- 交通安全祈願殿まおてらす - 2023年(令和5年)正月竣工。

- 句碑歌碑 - 高浜虚子「咲きみちてこぼるゝ花も無かりけり」、高浜年尾「お遍路の美しければあはれなり」、 稲畑汀子「風少しあり梅の香を運ぶほど」が御影池の横にある。与謝野鉄幹「善通寺秋の夕にわかたつも 大師若くてふみませる土」が遍照閣の中にある。また、法然上人逆修之塔の案内石板の側面に「月影の至らぬ里はなけれども 望むる人の心にぞすむ」「寒くとも袂に入れよ西の風 弥陀の国から吹くと思えば」が刻まれている。

-

仁王像

-

御影堂奥殿と涅槃桜

-

金堂から移された五百羅漢

-

親鸞堂

-

遍照閣と十二支守り本尊

-

正覚門

-

済世橋

-

空海記念碑

備考

- 宿坊:あり(70室、200人)宿坊名は「いろは会館」、温泉が湧出する大浴場“大師の里湯温泉”がある。夕食・朝食付きで、素泊まりもあり、一人から宿泊でき遍路以外の客でも受付ており電話でのみ予約できる。12月25日 - 1月5日および寺行事で休業あり。

- 駐車場:宿泊者用は無料であり。西院の正覚門の前に大駐車場あり、普通車で300円。

文化財

- 国宝

- 金銅錫杖頭(こんどう しゃくじょうとう) - 長さ55 cm、空海が唐から持ちかえったものとされる[23]。1981年(昭和56年)6月9日指定[24]

- 一字一仏法華経序品(いちじいちぶつほけきょうじょほん - 平安時代(11世紀)。縦29.4 cm、横2124.2 cm。縦横に線を引いて方眼を作り、1マスごとに経文1字もしくは1仏を配して、経文と仏坐像の行を交互に並べた珍しい装飾経[25]。1字が1仏に対応し敬虔さを感じさせるが、書が古様で格調高いのに対し、絵は素朴で自由闊達に描かれている。1953年(昭和28年)11月14日指定[26]

- 重要文化財

- 金堂(附:棟札1枚) - 入母屋造、本瓦葺き。外観は二層に見えるが、構造的には一重裳階(もこし)付きで、方三間の身舎(もや)の周囲に一間の裳階をめぐらす(「間」は長さの単位ではなく、柱間の数を表す)。粽(ちまき)付の円柱を用い、貫を多用し、組物を詰組とし、桟唐戸、花頭窓、波連子の欄間、海老虹梁を用いるなど、禅宗様の構造や意匠を多用するが、天井を鏡天井でなく小組格天井とするのは和風の要素である。柱には粽を設けるが礎盤は省略している。垂木は身舎を禅宗様の扇垂木、裳階は平行垂木とする[27]。内部は敷瓦を四半敷き。2012年(平成24年)12月28日指定[28]

- 五重塔(附:棟札2枚) - 総欅造、三間五重塔婆、本瓦葺。天保11年(1840年)先代は再建後わずか36年で焼失。2年後に厳曉が再建発願するも安政元年(1854年)になり着工し、3代の棟梁が携わって1902年(明治35年)に竣工した。二重〜五重の内部にも床板を張り人が登れる[27]。また、心柱は鎖でぶら下げられているがどことも接続されていない構造になっている。2012年(平成24年)12月28日指定[29]

- 木造地蔵菩薩立像 - 木造、素地、像高115.5 cm、平安時代後期、1903年(明治34年)3月27日指定[30]

- 木造吉祥天立像 - 檜の一木造、古色、像高135.0 cm、平安時代後期、1903年(明治34年)3月27日指定[31]

- 善通寺伽藍並寺領絵図 - 鎌倉時代中期、1985年(昭和60年)6月16日指定[32]

- 国の史跡

- 国の登録有形文化財

東院の以下6件は2009年11月2日登録[35]

- 釈迦堂 - 桁行五間、梁間六間、入母屋造、本瓦葺軒唐破風付向拝。[36]

- 天神社 - 木造平屋建、瓦葺、一間社流見世棚造。[37]

- 龍王社 - 木造平屋建、瓦葺、一間社流造。[38]

- 鐘楼 - 桁行三間、梁間二間、入母屋造、本瓦葺、初層袴腰、上層は擬宝珠高欄付縁。[39]

- 南大門 - 木造、本瓦葺、高さ9.7 m、間口7.6 m、左右袖塀付。高麗門形式の平唐門。[40]

- 中門 - 木造2階建、入母屋造、本瓦葺。[41]

-

釈迦堂

-

天神社

-

龍王社

-

鐘楼

-

中門

西院の以下19件は2010年4月28日登録[42]

- 誕生院奥殿 - 木造平屋建、瓦葺。[43]

- 誕生院御影堂 - 木造平屋建、瓦葺。[44]

- 誕生院御影堂前廻廊 - 木造平屋建、瓦葺。[45]

- 誕生院聖霊殿 - 木造平屋建、銅板葺及び檜皮葺。[46]

- 誕生院護摩堂 - 木造平屋建、銅板葺。[47]

- 誕生院護摩堂廻廊 - 木造平屋建、銅板葺。[48]

- 誕生院地蔵堂 - 木造平屋建、銅板葺。[49]

- 誕生院閻魔堂及び渡廊下 - 木造平屋建、瓦葺。[50]

- 誕生院仁王門 - 木造、瓦葺、間口3.2 m。[51]

- 誕生院廿日橋 - 石造桁橋、橋長6.8 m。幅員5.4 m、脚柱付[52]

- 誕生院勅使門 - 木造、銅板葺。[53]

- 誕生院勅使橋 - 石造桁橋、橋長6.5 m、幅員3.6 m、脚柱付。[54]

- 誕生院弁天社 - 木造平屋建、瓦葺、一間社流造。[55]

- 誕生院宸殿 - 木造平屋建、入母屋造桟瓦葺。[56]

- 誕生院大玄関及び小玄関 - 木造平屋建、入母屋造桟瓦葺、及び入母屋造。[57]

- 誕生院南土蔵 - 土蔵造2階建、切妻造桟瓦葺。[58]

- 誕生院番所 - 木造平屋建、瓦葺、入母屋造。[59]

- 誕生院太鼓塀 - 木造、瓦葺。[60]

- 誕生院極楽堀石積 - 石造、延長193 m、柵付。[61]

-

奥殿

-

御影堂

-

御影堂前廻廊

-

聖霊殿

-

護摩堂と廻廊

-

地蔵堂

-

閻魔堂および渡廊下

-

仁王門と廿日橋

-

勅使門と勅使橋

-

弁天社

-

宸殿

-

大玄関および小玄関

-

南土蔵

-

番所

-

太鼓塀と極楽堀石積

- 県指定有形文化財

- 県指定天然記念物

- 善通寺市指定有形文化財

- 善通寺石造物群(三帝御廟3基・足利尊氏利生塔・御影堂西側層塔・善通寺先師墓内中世宝塔・同中世五輪塔5基・同近世五輪塔9基)1件20基 - 2011年(平成23年)4月11日指定[62]

- 香色山1号経塚出土遺物 - 1998年(平成10年)4月1日指定[62]

- (参考)県指定無形民俗文化財

- シカシカ踊り(シカシカ踊り保存会) - シカシカの意味は「然り然り」とも、「しっかりしっかり」とも言われている。9月上旬に金倉寺で行われる円珍・乃木まつり、隔年の11月3日に当寺で行われる善通寺空海まつりで奉納される。1973年(昭和48年)5月12日指定[64][62]

別院

- 関東別院

-

一階は善通寺金堂本尊薬師如来を縮小再現した分身が鎮座した本堂。二階は弘法大師画像が掲げられた多目的ホール。

- 所在地:神奈川県座間市相模が丘4丁目73-26 (関東別院)

塔頭寺院

49あったと云われる塔頭のうち現在は以下が残った。

- 観智院

- 別格本山。大同2年、空海の創建にて往時は十善坊と称し一山の寺務を掌握し通行手形なども発行していた。観智院と称するのは中世に入ってからである。1925年(大正14年)に現在の建物は再建され、当寺の本尊・十一面観音菩薩は子安観音と呼ばれ、高松藩主松平公の息女が庵を結んでいた寺の本尊を遷したと云われ安産・子育ての守護仏として信仰されている[65]。さぬき三十三観音霊場25番。

- 華蔵院(けぞういん)

- 往時は、華蔵坊と称し僧坊のあと寺院になったと云われている。1902年(明治33年)、現在(2017年)の庵主の祖父の隠居寺として、善通寺に預けられていた鎌倉期作の毘沙門天を本尊として復興した。

- 五智院

- 香色山の登山口にあり、正一位稲荷大明神の赤い鳥居が善通寺大駐車場の向こうに見え、赤い社殿がある。香色山の中腹にはその奥宮がある。本堂には五体の大きな五智如来石像が並び、釈迦如来石像、弘法大師石像が両脇を固める。荒魂神社やミニ四国がある。

- 玉泉院(別名: 西行庵)

- 空海が泉を掘って阿弥陀如来に御水(閼伽)を供え、秘密開眼したと云わる玉の泉がある。西行法師が当地に庵を結んで滞在したときに「岩にせく閼伽井の水のわりなきは心すめどもやどる月かげ」と詠んだと伝わる。

- 仙遊寺(仙遊ヶ原地蔵堂)

- 空海が幼少期に土で仏像を作り遊ばれたといわれる所。納経は善通寺大師堂で行う。

-

観智院

-

華蔵院

-

五智院

-

玉泉院

-

仙遊寺

交通アクセス

- 鉄道

- 道路

- 一般道:香川県道48号善通寺詫間線 四国こどもとおとなの医療センター (0.5 km)

- 自動車道:高松自動車道 善通寺IC (4.2 km)

前後の札所

前後の札所 (塔頭)

- さぬき三十三観音霊場

- 24 萬福寺 --(3.5 km)-- 25 観智院 --(12.5 km)-- 26 三谷寺

周辺

- 犬塚 - 上記仙遊寺の一本東の路地の住宅地の中ほどにある。凝灰礫岩製の笠塔婆で高さ2.5 m、梵字のバンが刻まれている。推定鎌倉時代作で作者不詳。義犬伝説[注釈 5]の犬を祀っている。善通寺市の史跡に1987年(昭和62年)7月21日指定[62]。

- 赤門七仏薬師 - 当寺の赤門を出て100 m真直ぐ行った商店街の一角にある。当寺より3 km吉原大池のほとりにある七仏薬師堂から勧請され建立されたものである。

- 香色山 - 当寺の裏山にある標高153.2 mのお椀を伏せたような山で、山頂には佐伯直遠祖の神と刻んだ石廟や不動明王や愛染明王の石像がある。また、弥生時代の石棺墓や平安時代の経塚が発掘されている。

-

犬塚

-

赤門七仏薬師

-

香色山の頂上

脚註

注釈

- ^ 『多度郡屏風浦善通寺之記』は江戸時代中期に成立した時代を下った史料であるが、創建を物語る史料はこれが唯一である。

- ^ 現在の呼称は香色山(こうしきざん)・筆ノ山(ふでのやま)・我拝師山(がはいしさん)・中山(なかやま)・火上山(ひあげやま)[1]

- ^ 土御門天皇が拝観の時まばたきしたので、同天皇が勅号した。御影堂の本尊で50年に1度、弘法大師遠忌のとき開帳される。近年では1984年開帳。

- ^ 遠忌以外の特別開帳は、善通寺創建1,200年祭で2006年(平成18年)4月29日 - 6月15日、および弘法大師空海誕生1250年で2023年(令和5年)4月23日 - 6月15日。

- ^ 唐へ渡った空海が、天竺に行き国外持ち出し禁止の薬草(麦の種)を自分の足の股を割き三粒隠して持ち帰ろうとしたが、畑の番犬が吠え立てたものの知らぬで押し通したため、番犬は番人に撲殺された。かわいそうに思った空海は番犬の亡骸を長安に運び秘法で生き返らせ帰国したという。後年亡くなったその犬を祀ったという[66]。

出典

- ^ “五岳山(讃岐ジオサイト)”. 善通寺市 (2015年1月14日). 2023年7月15日閲覧。

- ^ 山之内誠 著「近世讃岐国善通寺における伽藍構成の変遷─絵図類の分析を中心に─」、矢島新 編『近世の宗教美術 : 領域の拡大と新たな価値観の模索』 7巻、竹林舎〈仏教美術論集〉、2015年3月1日、380-404頁。ISBN 9784902084627。全国書誌番号: 22541607。

- ^ 山階会 編『山階宮三代 上』(山階会、1982年)588頁。

- ^ 『六大新報』第993号(六大新報社、1922年12月)6頁。

- ^ 『六大新報』第1015号(六大新報社、1923年5月)14頁。

- ^ 『六大新報』第1016号(六大新報社、1923年6月)14頁。

- ^ 『六大新報』第1066号(六大新報社、1924年6月)16頁。

- ^ a b 香川県警察史 1932, p. 170.

- ^ 『六大新報』第1634号(六大新報社、1935年8月)12頁。

- ^ 『六大新報』第1715号(六大新報社、1937年4月)12頁。

- ^ 『六大新報』第1716号(六大新報社、1937年4月)27頁。

- ^ 『六大新報』第1725号(六大新報社、1937年6月)12頁。

- ^ a b 善通寺史 1932, p. 218.

- ^ 善通寺のHP参照、他も

- ^ “善通寺市デジタルミュージアム 善通寺伽藍 三帝御廟”. 善通寺市. 2023年7月15日閲覧。

- ^ “善通寺市デジタルミュージアム 善通寺伽藍 塔法然上人逆修塔”. 善通寺市. 2023年7月15日閲覧。

- ^ “善通寺市デジタルミュージアム 善通寺伽藍 足利尊氏の利生塔”. 善通寺市. 2023年7月15日閲覧。

- ^ 善通寺史 1932, p. 395.

- ^ “善通寺市デジタルミュージアム 善通寺伽藍 産湯の井戸”. 善通寺市. 2023年7月15日閲覧。

- ^ “善通寺市デジタルミュージアム 善通寺伽藍 御影の池”. 善通寺市. 2023年7月15日閲覧。

- ^ 係りの方に両替を頼むと500円で5円玉百枚と結願証を渡されます

- ^ “善通寺市デジタルミュージアム 善通寺 済世橋”. 善通寺市. 2023年7月15日閲覧。

- ^ “善通寺市デジタルミュージアム 金銅錫杖頭”. 善通寺市. 2023年7月15日閲覧。

- ^ 金銅錫杖頭 - 国指定文化財等データベース(文化庁)

- ^ “善通寺市デジタルミュージアム 一字一仏法華経序品”. 善通寺市. 2023年7月15日閲覧。

- ^ 一字一仏法華経序品 - 国指定文化財等データベース(文化庁)

- ^ a b 「近世以前 寺院 善通寺(ぜんつうじ) 〈新指定の文化財 建造物 ; 重要文化財の指定〉」『月刊文化財』第591号、第一法規、2012年12月、7-11頁、 ISSN 00165948。

- ^ 善通寺 金堂 - 文化遺産オンライン(文化庁)

- ^ 善通寺 五重塔 - 文化遺産オンライン(文化庁)

- ^ 木造地蔵菩薩立像 - 国指定文化財等データベース(文化庁)

- ^ 木造吉祥天立像 - 国指定文化財等データベース(文化庁)

- ^ 善通寺伽藍并寺領絵図 - 文化遺産オンライン(文化庁)

- ^ 讃岐遍路道 - 文化遺産オンライン(文化庁)

- ^ 讃岐遍路道 - 国指定文化財等データベース(文化庁)

- ^ 平成21年11月19日文部科学省告示第176号

- ^ 善通寺釈迦堂 - 文化遺産オンライン(文化庁)

- ^ 善通寺天神社 - 文化遺産オンライン(文化庁)

- ^ 善通寺龍王社 - 文化遺産オンライン(文化庁)

- ^ 善通寺鐘楼 - 文化遺産オンライン(文化庁)

- ^ 善通寺南大門 - 文化遺産オンライン(文化庁)

- ^ 善通寺中門 - 文化遺産オンライン(文化庁)

- ^ 平成22年5月20日文部科学省告示第89号

- ^ 善通寺誕生院奥殿 - 文化遺産オンライン(文化庁)

- ^ 善通寺誕生院御影堂 - 文化遺産オンライン(文化庁)

- ^ 善通寺誕生院御影堂前廻廊 - 文化遺産オンライン(文化庁)

- ^ 善通寺誕生院聖霊殿 - 文化遺産オンライン(文化庁)

- ^ 善通寺誕生院護摩堂 - 文化遺産オンライン(文化庁)

- ^ 善通寺誕生院護摩堂廻廊 - 文化遺産オンライン(文化庁)

- ^ 善通寺誕生院地蔵堂 - 文化遺産オンライン(文化庁)

- ^ 善通寺誕生院閻魔堂及び渡廊下 - 文化遺産オンライン(文化庁)

- ^ 善通寺誕生院仁王門 - 文化遺産オンライン(文化庁)

- ^ 善通寺誕生院二十日橋 - 文化遺産オンライン(文化庁)

- ^ 善通寺誕生院勅使門 - 文化遺産オンライン(文化庁)

- ^ 善通寺誕生院勅使橋 - 文化遺産オンライン(文化庁)

- ^ 善通寺誕生院弁天社 - 文化遺産オンライン(文化庁)

- ^ 善通寺誕生院宸殿 - 文化遺産オンライン(文化庁)

- ^ 善通寺誕生院大玄関及び小玄関 - 文化遺産オンライン(文化庁)

- ^ 善通寺誕生院南土蔵 - 文化遺産オンライン(文化庁)

- ^ 善通寺誕生院番所 - 文化遺産オンライン(文化庁)

- ^ 善通寺誕生院太鼓塀 - 文化遺産オンライン(文化庁)

- ^ 善通寺誕生院極楽堀石積 - 文化遺産オンライン(文化庁)

- ^ a b c d e f g “善通寺市 市内の指定文化財”. 善通寺市. 2023年7月15日閲覧。

- ^ “善通寺市デジタルミュージアム 善通寺伽藍 大楠”. 善通寺市. 2023年7月15日閲覧。

- ^ “国・県指定無形民俗文化財”. 香川県. 2023年7月15日閲覧。

- ^ 現地案内看板より

- ^ “善通寺市デジタルミュージアム 犬塚”. 善通寺市. 2023年7月15日閲覧。

参考文献

- 御遠忌局 編『善通寺史』善通寺御遠忌事務局、1932年。NDLJP:1175169。

- 『香川県警察史』香川県警察協会、1934年。NDLJP:1270893。

- 川野正雄監修 著、平凡社 編『香川県の地名』 日本歴史地名大系 38、平凡社、1989年。 ISBN 4582490387。全国書誌番号: 89026490。

- 香川県歴史博物館 編『善通寺 : 創建1200年空海誕生の地 : 至宝が織りなす歴史ものがたり : 特別展』香川県歴史博物館、2006年。全国書誌番号: 21071974。

- 総本山善通寺 編『善通寺史 : 善通寺創建一二〇〇年記念出版』五岳、2007年9月。 NCID BA83385799。

- 宮崎建樹『四国遍路ひとり歩き同行二人』 地図編(第8版)、へんろみち保存協力会、2007年。

関連項目

外部リンク

- 総本山善通寺(寺院公式)

- 第75番札所 五岳山 誕生院 善通寺(四国八十八ヶ所霊場会公式)

- 総本山善通寺(善通寺市観光協会)

- 七ヶ所まいり(七か所まいり実行委員会公式)実行委員会公式)

「善通寺」の例文・使い方・用例・文例

- 善通寺市という市

善通寺と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 善通寺のページへのリンク

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif)

![[二]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02532.gif)