かわら‐でら〔かはら‐〕【川原寺】

かわはらでら 【川原寺】

かわらでら 【川原寺】

川原寺

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/28 00:13 UTC 版)

| 弘福寺 | |

|---|---|

川原寺跡(手前)・弘福寺(奥) |

|

| 所在地 | 奈良県高市郡明日香村川原1109 |

| 位置 | 北緯34度28分21.7秒 東経135度49分3.0秒 / 北緯34.472694度 東経135.817500度座標: 北緯34度28分21.7秒 東経135度49分3.0秒 / 北緯34.472694度 東経135.817500度 |

| 山号 | 仏陀山 |

| 宗派 | 真言宗豊山派 |

| 本尊 | 十一面観音 |

| 創建年 | 670年頃 |

| 開基 | 天智天皇 |

| 正式名 | 仏陀山 弘福寺 |

| 別称 | 川原寺 |

| 文化財 | 川原寺跡(国の史跡)ほか |

川原寺(かわらでら)は、飛鳥(現・奈良県高市郡明日香村川原)にあった仏教寺院。跡地は国の史跡に指定されている。

飛鳥寺(法興寺)・薬師寺・大官大寺(大安寺)と並び「飛鳥の四大寺」の1つに数えられた大寺院であったが、中世以降衰微し廃寺となった。現在は跡地にある真言宗豊山派の弘福寺(ぐふくじ)が法燈を継承する。

歴史

創建

川原寺は、飛鳥寺、薬師寺、大官大寺と並ぶ飛鳥の四大寺に数えられ、7世紀半ばの天智天皇の時代に建立されたものと思われるが、正史『日本書紀』にはこの寺の創建に関する記述がない。そのため創建の時期や事情については長年議論され、さまざまな説があり、「謎の大寺」とも言われている。平城京遷都とともに他の三大寺(飛鳥寺、薬師寺、大官大寺)はその本拠を平城京へ移したが、川原寺は移転せず、飛鳥の地にとどまった[注釈 1]。

『日本書紀』の白雉4年(653年)条には「僧旻の死去にともない、追善のため多くの仏像を川原寺に安置した」との記事があるが、『書紀』の編者は「川原寺でなく山田寺であったかもしれない」との注を付しており、『書紀』編纂の時点ですでにこの話はあやふやなものであったことがわかる。したがって、川原寺の史料上の初見として確実なものは、次に述べる『書紀』の天武天皇2年(673年)3月の記事である。それによれば、この時、「書生(書き手)を集めて川原寺において初めて一切経を書写した」という。この記事は、日本における一切経書写事業の初見として著名なものであるが、川原寺の名はこの記事で唐突に現れ、その創建事情については『書紀』は述べていない。そのため、川原寺の創建については複数の説がある。

『諸寺縁起集』には敏達天皇13年(584年)創建説を載せているが、川原寺跡からの出土遺物(瓦など)の年代から見て、そこまでさかのぼるとは考えられない。前述の『書紀』の記述から見て、天武天皇2年(673年)以前の創建であることは確かであると思われ、天智天皇が母の斉明天皇(皇極天皇重祚)が営んだ川原宮の跡地に創建したとする説が有力となっている。川原宮は、斉明天皇元年(655年)に飛鳥板蓋宮が焼失し、翌斉明天皇2年(656年)に岡本宮へ移るまでの間に使用された仮宮である。

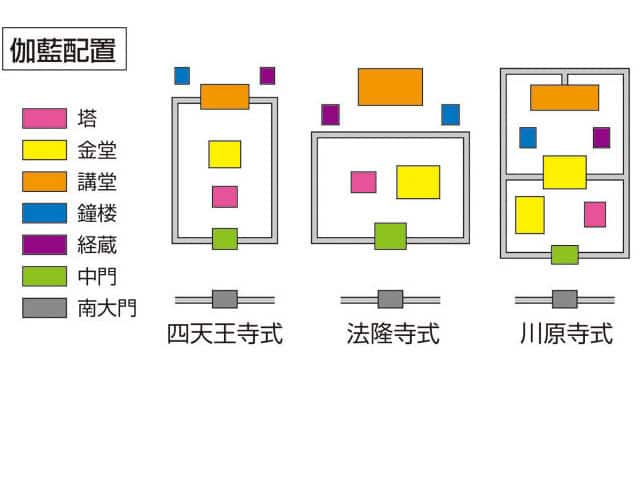

伽藍配置

1957年(昭和32年)から1959年(昭和34年)に実施された発掘調査で、川原寺の伽藍配置は一塔二金堂式の特異なものであったことが判明し、「川原寺式伽藍配置」と称されている。川原寺では中門左右から出た廻廊が伽藍中心部を方形に区切り、廻廊の北辺中央に中金堂が位置する。廻廊で囲まれた区画内には中金堂の手前右(東)に五重塔、西に西金堂が建つ。廻廊内に仏堂と塔が左右に並んで建つ点は法隆寺西院伽藍と類似するが、法隆寺金堂が南を正面とするのに対し、川原寺西金堂は東を正面とし、塔のある方向に向いて建てられている点が異なる。発掘調査の結果によれば、西金堂は現存する唐招提寺金堂と同様に正面を吹き放ち(建具や壁を入れずに開放とする)とした建築であり、中金堂は正面三間×側面二間(「間」は柱間の数を意味する)の母屋の四方に吹き放ちの庇をめぐらした開放的な建物であったことがわかっている。これらの建物は後にことごとく失われ、礎石のみが残っている。中で、中金堂の礎石には他に類例のない大理石の礎石が使用されている点が注意される(寺伝では瑪瑙と記しているが、これは誤りである)。また、川原寺から出土する創建時の瓦は「複弁蓮花文瓦」と呼ばれる、8枚の花びらのそれぞれを2つに分けた形式の複雑なデザインのもので、これが以後の瓦文様の主流となった。

炎上とその後

川原寺は建久2年(1191年)に焼失したことが九条兼実の日記『玉葉』の記載から分かる。また、これ以前にも延久4年(1070年)の「近江国弘福寺領荘園注進」という史料に、荘園にかかわる文書が弘福寺(川原寺)の火災で焼けてしまった旨の記載があることから、複数回に渡って焼失したことが推測される。鎌倉時代にはいったん再興されるが、かつての勢いを取り戻すことはなく、室町時代末期に雷火で再び焼失して以降、再建されることなく廃寺となったものと思われる。その後、江戸時代中期に中金堂跡に弘福寺が建立され、現在に至っている。

1974年(昭和49年)、川原寺の裏山の板蓋神社から、千数百点におよぶ塑像の断片や塼仏が発掘された。塼とは土製品を焼いたもので、材質的には煉瓦に近い。川原寺裏山からは、縦横とも20cmほどの板状の塼に三尊仏を浮き彫りにした三尊塼仏が大量に発掘されている。塼仏が1箇所から大量に発掘された事例は日本で他になく、その用途ははっきり解明されていないが、仏堂の壁面を塼仏で埋め尽して荘厳していたという説が有力である。

現在、川原寺跡は南大門、中門、廻廊などの旧位置がわかるように整備されている。現在の弘福寺は、重要文化財の木造持国天・多聞天立像(平安時代前期)を安置する。

ギャラリー

-

弘福寺 本堂

-

弘福寺 山門

-

川原寺跡 中金堂跡礎石

-

川原寺跡 西金堂跡

-

川原寺跡 塔跡

-

川原寺跡 中門跡

-

川原寺跡 南大門跡

-

軒丸瓦・軒平瓦

奈良文化財研究所藤原宮跡資料館展示。 -

川原寺裏山遺跡出土 塼仏

明日香村埋蔵文化財展示室 -

川原寺復元模型

奈良県立飛鳥資料館展示。

脚注

注釈

- ^ 唐で弘福寺と呼ばれた寺院が興福寺に改名した事例があるとして、藤原氏による興福寺創建に川原寺の移転という要素を含んでいたとする説もある(加藤優「興福寺と伝戒師招請」関晃先生古希記念会編『律令国家の構造』、吉川弘文館、1989年)

出典

参考文献

外部リンク

川原寺と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 川原寺のページへのリンク