し‐せき【史跡/史×蹟】

史跡・名勝・天然記念物

史跡

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/23 09:02 UTC 版)

|

出典は列挙するだけでなく、脚注などを用いてどの記述の情報源であるかを明記してください。

|

|

この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。

|

史跡(しせき、非常用漢字:史蹟)とは、貝塚、集落跡、城跡、古墳などの遺跡のうち歴史・学術上価値の高いものを指し、国や自治体によって指定されるものである。この語は一般には遺跡全般と同義で現在においてもその意味で使用される場合も多いが、日本においては1919年(大正8年)の史蹟名勝天然紀念物保存法以降、特に法律で指定保護されている遺跡を指すようになり、現在では狭義の「史跡」は文化財の種別の一つとして文化財保護法第109条第1項に規定されている[1]。

概要

日本の文化遺産保護制度の体系における「史跡」とは、文化財の種類の一つである記念物のなかで、貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡に該当するものの中から、歴史上または学術上価値が高いと認められ保護が必要なものについて、国が指定を行ったものである。

文化財保護法は、貝塚、古墳をはじめとする遺跡のうち日本国にとって歴史上または学術上価値の高いものを、文部科学大臣が「史跡」[注釈 1]および「特別史跡」の名称で指定することができると規定している。地方公共団体においては、国の指定を受けていないものに対して、それぞれの条例に基づいて「○○県史跡」「○○町指定史跡」といった名称で指定を行っている。地方公共団体の制度はおおむね国の制度に準じたものであるが、それぞれの考え方に応じた制度が設けられており、例えば、東京都では「旧跡」、横浜市では「地域文化財」などといった、文化財保護法にみられない区分の名称が設けられている場合もある(なお、横浜市の「地域文化財」は、「指定」ではなく「登録」文化財制度の1種である)。

国の史跡

史跡

文化財保護法第2条第1項第4号では、記念物について次のとおり規定している。

- 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとつて学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

そして、文化財保護法第109条第1項では、史跡について次のとおり規定している。

- 文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを史跡、名勝又は天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

文部科学省が公表している『特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準』では、史跡の指定基準[注釈 2]が次のように定められている。

-

次に掲げるもののうち我が国の歴史の正しい理解のために欠くことができず、かつ、その遺跡の規模、遺構、出土遺物等において、学術上価値あるもの

- 貝塚、集落跡、古墳その他この類の遺跡

- 都城跡、国郡庁跡、城跡、官公庁、戦跡その他政治に関する遺跡

- 社寺の跡又は旧境内その他祭祀信仰に関する遺跡

- 学校、研究施設、文化施設その他教育・学術・文化に関する遺跡

- 医療・福祉施設、生活関連施設その他社会・生活に関する遺跡

- 交通・通信施設、治山・治水施設、生産施設その他経済・生産活動に関する遺跡

- 墳墓及び碑

- 旧宅、園池その他特に由緒のある地域の類

- 外国及び外国人に関する遺跡

これらの条件を満たすと判断されたものが、文部科学大臣から文化審議会に諮問され、文化審議会における専門家の審議、文部科学大臣への答申を経た上で、史跡に指定される。2024年(令和6年)10月11日現在、1,905件[注釈 3]が史跡に指定されている。

特別史跡

文化財保護法第109条第2項では、特別史跡(とくべつしせき)について次のとおり規定している。

- 文部科学大臣は、前項の規定により指定された史跡名勝天然記念物のうち特に重要なものを特別史跡、特別名勝又は特別天然記念物(以下「特別史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

そして、『特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準』は、特別史跡の指定基準を次のように規定している。

- 史跡のうち学術上の価値が特に高く、我が国文化の象徴たるもの

つまり、史跡のうち特に重要なものとみなされ、日本文化の象徴と評価されるものが特別史跡である。64件が特別史跡に指定されている。

指定基準の改正

近代の文化遺産の適切な保護を図るため、1995年3月6日に指定基準が改正され、第二次世界大戦終結頃までの政治、経済、文化、社会等あらゆる分野における重要な遺跡が史跡指定の対象となった。[2]この改正を受けて同年6月、原爆ドームが史跡に指定され、国内法での法的保護が前提であるユネスコの世界遺産に登録されることとなった。

地方公共団体指定の史跡

文化財保護法第182条第2項は、次のとおり規定している。

- 地方公共団体は、条例の定めるところにより、重要文化財、重要無形文化財、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物以外の文化財で当該地方公共団体の区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な措置を講ずることができる。

この規定に基づき、各地方公共団体は「文化財保護条例」等の名称の条例を制定して、遺跡に対する史跡指定を行っている。ただし、この規定は、国の史跡に指定されていないものに対して地方公共団体が指定すると解釈されるため、地方指定の史跡が国指定の史跡となった場合は地方指定は解除される。地方公共団体の制度はおおむね国の制度に準じたものであるが、それぞれの実情に応じた制度が定められている。例えば、東京都文化財保護条例第33条は、次のとおり規定している。

- 教育委員会は、都の区域内に存する記念物(法第百九条第一項の規定により、史跡、名勝又は天然記念物に指定されたものを除く。)のうち、都にとつて重要なものを、東京都指定史跡(以下「都指定史跡」という。)、東京都指定旧跡(以下「都指定旧跡」という。)、東京都指定名勝又は東京都指定天然記念物(以下「都指定天然記念物」という。)(以下これらを「都指定史跡旧跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

東京都の制度では、「東京都指定史跡」として指定することの困難な伝承地や現状が大きく変更された植物園などを、「東京都指定旧跡」の名で指定している(詳細は後述)。

旧法による保護

|

この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2014年5月)

|

1919年(大正8年)の「史蹟名勝天然紀念物保存法」によって、史跡の法的な保護制度が確立した。当時、遺跡保存の運動の中心にいたのは東京帝国大学で国史学教室を主宰していた黒板勝美[注釈 4]であった。黒板は、遺跡保存の先進地であったイギリスに留学経験のある日本の古代史学者であり、保存すべき対象として国史学で用いられることの多かった「史蹟」の語を用いたのである。その後、史蹟名勝天然紀念物保存法は、1950年(昭和25年)制定の文化財保護法に引き継がれた。

史跡指定をめぐる諸問題

|

この節には独自研究が含まれているおそれがあります。

|

境界問題からの限界

史跡に限らず記念物は、名勝でも天然記念物でも一般に「土地に結びついた文化財」(ただし、天然記念物の動物個体指定だけは例外)であり、この場合、たとえば、古戦場跡や旧街道跡は、指定面積が限定しにくいため、境界が確定できる区域に限って史跡指定される性格をもっている。

旧跡

「史跡」の要件を満たすことが難しいものに関しては指定史跡に準ずるもので、歴史の正しい理解のために欠くことができず、その遺構に歴史的価値の痕跡が残っているもの、または旧態を推定し得るものとして旧跡という指定区分を設け、保存措置を講じている。

- 東京都の事例

- 「平将門の首塚」のように伝承地としては長い歴史をもつものの、史実としては、実際に平将門の首が埋葬されたとは到底考えられないため「旧跡」となっている。

- 「小石川御薬園」も、現在は東京大学大学院理学系研究科附属植物園となっているが、往事に植栽されたものとは内容も構成も異なっており、施設などの面でも往事の痕跡はとどめないので、東京都では「旧跡」に含めている。

- 他の東京都指定旧跡には、練馬城跡、世田谷城跡、御茶ノ水などがある。

- 埼玉県の事例

- 埼玉県も「旧跡」の指定区分を採用しており、さいたま市の寿能城跡、行田市の忍城跡、深谷市の渋沢栄一生地、富士見市の難波田氏館跡が指定されている。

「開発」記録保存か遺跡保存かの問題

「長屋王邸宅跡」のように保存されていれば特別史跡に指定された可能性のきわめて高い[誰?]遺跡も、発掘調査はなされたものの遺跡が破壊されてしまい「奈良そごう」(現在はミ・ナーラ)となってしまったため、「史跡」には指定されなかった。一方、三内丸山遺跡のように、発掘調査によって遺跡の重要性が判明したため、既に着工していた球技場建設を中止し、遺跡の保存を決定し、特別史跡に指定されている例などがある。

史跡指定と有形文化財指定との関係

土地は記念物(史跡など)であるが、建造物は有形文化財である。文化財保護法に基づく各文化財の指定基準による指定の例によれば、例えば姫路城を例にとると、敷地およびそれと結びついた石垣、濠等の遺構としては「特別史跡」、個々の建造物のうち、大小天守・渡櫓の8棟は「国宝」、櫓・渡櫓27棟、門15棟、塀32棟は「重要文化財」として指定されている。 神戸市の「箱木家住宅」(重要文化財)のように建築史上、建物自体が重要だという遺構に関しては、史跡ではなく有形文化財(国宝、重要文化財)として指定されている。ここでの指定は、いわば土地とは切り離されており、場合によっては、博物館明治村の移築建造物のように、指定はそのままで移築がなされることもある。一方、建築物として重要であるが敷地である土地や付属する井戸等も合わせて保存を図ろうとする重要文化財の例がある。それに対し、萩市の「伊藤博文旧宅」(史跡)は土地と結びついてこそ重要であるとの見地から、史跡として指定され、記念物に含められている。

陵墓および陵墓参考地

「大仙陵古墳」や「誉田御廟山古墳」をはじめとする「陵墓」は、宮内庁が管理し、現在も皇室による祭祀が行われている。そのため研究者が自由に立ち入って調査することができない[注釈 5]。宮内庁により管理・保存が講じられているため、史跡等の指定の対象とされていない。このことについては、考古学研究者、歴史研究者からの根強い批判もある[3]。

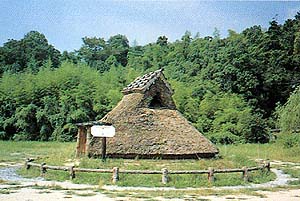

史跡での復元

史跡での復元事業を行う場合は文化庁の許可が必要であり、文化庁は先史時代の史跡(縄文・弥生・古墳時代遺跡などにおける復元竪穴建物など)については比較的、緩やかな基準であるが、中世以降の社寺や城郭などの史跡の復元に関しては絵図面や図面、古写真やその他の工事の記録文書などの客観的な資料が発見される可能性がある為、文化財保護の立場での要件を厳しくした1967年(昭和42年)以降は厳しい基準で臨んでおり、復元するに足る資料を集めて復元建造物の外観だけでなく、内部構造なども絵図面、写真、工事記録等に基づいた復元が「慎重に」という形容詞付きで求められている[4]。

日本国外

世界の他の国々でも、日本と同等な活動が行われている。

- アメリカ合衆国国定史跡、アメリカ合衆国国定歴史建造物、アメリカ合衆国国家歴史登録財

- イギリス指定建造物

- カナダ国定史跡

- フランス歴史記念物

- ポーランド国定史跡の一覧(List of Historic Monuments (Poland))

脚注

注釈

- ^ 単に「史跡」と称した場合は、日本国指定の史跡を指しており、官報でも「史跡」と表記される。しばしば「国指定史跡」と称されるが、これは、都道府県指定史跡や市区町村指定史跡と区別した便宜的な用語である。

- ^ 指定基準については複数の基準にまたがるものがある。たとえば、大安寺旧境内附石橋瓦窯跡(奈良県)は、「3 社寺の跡又は旧境内その他祭祀信仰に関する遺跡」と「6 交通・通信施設、治山・治水施設、生産施設その他経済・生産活動に関する遺跡」の2つの基準により史跡に指定されている。

- ^ 「特別史跡」を含み、名勝、天然記念物と重複指定されている件数を含む。

- ^ 史蹟名勝天然紀念物調査会、朝鮮総督府宝物古蹟名勝天然記念物保存会のほか、古社寺保存会、国宝保存会などの委員を務めた。

- ^ 2008年2月22日、宮内庁が管理する神功皇后陵(五社神古墳)に日本考古学協会など16学会の研究者代表らが墳丘に立ち入り調査をした。「陵墓」に学会側の立入が認められたのは初めて。(2008年2月23日「朝日新聞」)

出典

- ^ “史跡 とは - コトバンク”. 朝日新聞社. 2014年5月30日閲覧。

- ^ 「近代の遺跡の保護について」『月刊文化財』1995年4月号、38頁。

- ^ 森(1996)。

- ^ 文化庁 文化庁月報 連載 「文化財行政の現代的な課題 」- 史跡の現地保存,凍結保存,及び復元について

参考文献

- 椎名慎太郎『遺跡保存を考える』岩波書店<岩波新書>、1994.1、ISBN 4004303184

- 田中琢「文化財保護の思想」田中琢・佐原眞『考古学の散歩道』岩波書店<岩波新書>、1993.11、ISBN 4004303125

- 森浩一『天皇陵古墳』大功社、1996.1、ISBN 4924899097

- 羽賀祥二『史蹟論―19世紀日本の地域社会と歴史意識』名古屋大学出版会、1998.10、ISBN 4815803471

- 文化財保護法研究会『最新改正 文化財保護法』ぎょうせい、2006.5、ISBN 4324078734

- 中村賢二郎『わかりやすい文化財保護制度の解説』ぎょうせい、2007.9、ISBN 4324082944

関連項目

外部リンク

- 文化財保護法 - e-Gov法令検索

- 昭和二十六年文化財保護委員会告示第二号(国宝及び重要文化財指定基準並びに特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準) - ウェイバックマシン(2007年11月16日アーカイブ分)

- 国指定文化財等データベース

- 文化遺産オンライン

- 日本文化財科学会

- 日本史跡体系熊田葦城 著 (平凡社, 1935) - 史跡を年代順に紹介

史跡(国指定)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/05 01:20 UTC 版)

「羅漢寺 (大田市)」の記事における「史跡(国指定)」の解説

羅漢寺五百羅漢(「石見銀山遺跡」のうち) 国の史跡「石見銀山遺跡」の一部として、2005年に追加指定された。石造五百羅漢坐像群、石反橋3基、宝篋印塔を含む。

※この「史跡(国指定)」の解説は、「羅漢寺 (大田市)」の解説の一部です。

「史跡(国指定)」を含む「羅漢寺 (大田市)」の記事については、「羅漢寺 (大田市)」の概要を参照ください。

史跡

「史跡」の例文・使い方・用例・文例

- 史跡

- その史跡は車で1時間のところにあります

- その史跡は地図には出ていない

- あなたはこの国の有名な史跡の名前を2つ挙げることができますか

- 史跡をたくさん訪れたのですか?

- 私たちは奈良の史跡を訪れるつもりです。

- ここはとても有名な史跡です

- ゆかりの地, 旧跡, 史跡.

- この地図の記号は史跡地を示す.

- 史跡, 旧跡.

- 史的記念物, 史跡.

- 彼は史跡を保存する必要性について話した.

- (後世の人々のために)史跡を保存する.

- 史跡.

- その土地のガイドは様々な史跡を実際にあったような調子で説明する

- 歴史的記念碑、建物、史跡、または自然の美しさを保護するよう務める組織

- 文化財保護法に基づいて指定された,史跡と名勝と天然記念物

- 文化財保護法に基づいて指定された史跡

- 史跡の多い都市

- 仏教の史跡

史跡と同じ種類の言葉

- >> 「史跡」を含む用語の索引

- 史跡のページへのリンク