がらん‐はいち【×伽藍配置】

伽藍

(伽藍配置 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/04/30 06:05 UTC 版)

伽藍(がらん)は、僧侶が集まり修行する清浄な場所の意味であり、後には寺院または寺院の主要建物群を意味するようになった。サンスクリット語のसँघाराम、saṁghārāmaの音写で、「僧伽藍摩(そうぎゃらんま)」「僧伽藍」が略されて「伽藍」と言われた。漢訳の場合は「衆園(しゅおん)」「僧園(そうおん)」などと訳された例があるが、通常「伽藍」とのみ呼ばれる。

インドの伽藍

有名な祇園精舎や竹林精舎などは、文献上で名前は知られているが、実態は明らかではない。

ラージギル(古名ラージャグリハ、rājagṛha)では、釈迦時代のアンバパーリーが寄進したというマンゴー園の精舎の遺構とされるものが発掘された。これにはストゥーパ(仏塔)や祠堂(チャイティヤ堂)はもとより比丘の個室にあたるものもみられず、後世の僧院とはまったく様相を異にする。

後期の代表例は現在のパハールプル (pahārpur) の古名ソーマプラ (somapura) の僧院跡である。ここは、一辺約300mの正方形の囲壁の内側に177の僧房が並び、内庭の中央に四方に階段のある十字形の精舎(基壇は109m×96m)があった。基壇にはめこまれていた2,800点の素焼粘土板の浮彫は、仏教尊像・ヒンドゥー教神像・人物・動物などを表していて、パーラ朝美術の貴重な資料である。

中国の伽藍

初期の伽藍は、仏陀を供養する建物を中心に構成されていたが、仏舎利信仰が盛んになるにつれて、仏舎利をまつる仏塔と仏を安置する仏殿が独立分離して、仏塔を中心とする伽藍から、しだいに仏殿を中心とする伽藍へと変化したと考えられている。

さらに、南北時代には貴族が住宅を喜捨して、そのまま寺院となったものが多く現れた。ここでは、仏殿と講堂が前後に配置され、仏塔を配置しない形態の伽藍が多かった。また中国では、上記のような中国的な寺院建築だけでなく、インドの形態をまねた石窟寺院も造られた。雲岡・敦煌・龍門などの遺構がある。

日本の伽藍

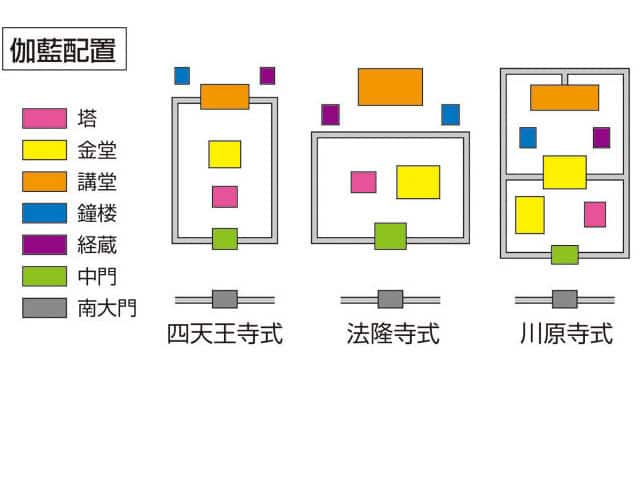

A:中門 B:回廊 C:金堂 D:塔 E:講堂 F:経蔵 G:鐘楼

A:中門 B:回廊 C:金堂 D:塔 E:講堂 F:鐘楼 G:経蔵

伽藍を構成する主な建物として、俗世間との境界を示す山門、本尊を祀る本堂、仏塔、学習の場である講堂、僧の住居である庫裏、食堂(じきどう)、鐘楼、東司などがある。これらの要素の名称、配置や数は宗派、時代によって異なるが、古くは鎌倉時代の『聖徳太子伝古今目録抄』で金堂、塔、講堂、鐘楼、経蔵、僧坊、食堂の七つがあるのが伽藍、としており、これを七堂伽藍と呼ぶ。また、後に禅宗では、仏殿(金堂)、三門(山門)、僧堂、庫院(くいん)もしくは庫裏(くり)、法堂(はっとう)、浴室、東司(とうす)(または西浄〈せいちん〉)から構成される[1]が、禅宗以外も含め、宗派や時代によってまちまちである。実際には、単に多くの建築物を擁する大寺院を七堂伽藍と呼ぶことも少なくない。

日本に仏教が伝わってきた6世紀前半には、本格的な寺院はなく、宮殿や邸宅の中に小規模な仏堂が建てられたのみであったと想像される。『日本書紀』によれば、崇峻1年(588年)に、百済から寺工や鑪盤博士、瓦博士等が来て最初の本格的伽藍、法興寺(飛鳥寺)を着工したと伝える。飛鳥寺の発掘調査結果によると、回廊で囲まれた区画の中央に仏塔が建ち、これを中金堂・東金堂・西金堂の三金堂で囲む伽藍配置で、高句麗の形式を踏襲しており、中国の三合院配置に起源があると考えられる。

7世紀初頭に発願された大阪の四天王寺や奈良の法隆寺(斑鳩寺)の旧伽藍(若草伽藍)の伽藍配置は、中軸線上に中門・塔・金堂・講堂を南から北へ一直線に並べるもので、回廊は中門左右から出て講堂までの間を結び、塔と金堂を囲んでいる。これを「四天王寺式伽藍配置」と呼び、朝鮮三国時代の百済の寺院に見られる形式である。飛鳥時代に着工された寺院は東海から山陽にかけ40余寺ほどあるが、その大多数は奈良、大阪、京都にあり日本の本格的伽藍の最初のものと考えられる。

このころの伽藍で考えなくてはならないのは、第一に仏塔への配慮であろう。仏塔が1基か、東西2基か、仏塔の建つ位置は回廊の内か外かで、その存在意味が異なる。それはそのまま釈迦の遺骨をどのように扱うかという問題になる。第二に講堂の大きさである。金堂や仏殿は礼拝の目的のための建物であり、インド・中国の祠堂と同様の意味を持つ。しかし、講堂は中国から伝来したもので、研究を目的とした建物であり、回廊上に配置されたのか、回廊外に配置されたのかで研究がどの程度重要視されたのかに関わってくる。

7世紀後半-8世紀の主要寺院の伽藍配置は次のようになっている。

- 川原寺(飛鳥)-中門を入ると正面に中金堂、左に西金堂、右に塔が建つ1塔2金堂の左右非対称の伽藍配置で、飛鳥寺伽藍配置の東金堂を省略したものとも考えられる。

- 法隆寺西院-7世紀末から8世紀初頭にかけて再建された法隆寺西院伽藍は、回廊内の左に塔、右に金堂が建つ。近隣の法輪寺も同様の伽藍配置で、これを「法隆寺式伽藍配置」という。これとよく似ているが塔と金堂が左右逆に位置するものが「法起寺式伽藍配置」である。

- 薬師寺 - 藤原京から平城京へ移転した寺院だが、どちらも伽藍配置は同じで2塔1金堂式であり、東西の塔は回廊の内側に建つ。

- 東大寺-やはり2塔1金堂式だが、東西の塔は回廊の外に建つ点が薬師寺と異なる。

- 大安寺-もとは飛鳥にあって「大官大寺」と呼ばれ、塔は1基で、薬師寺式の西塔を略した形と見られる。平城京に移転して「大安寺」となってからは東西両塔が建つが、塔の位置は南大門よりさらに南側で、伽藍の中心部からかなり離れた位置である。

なお、奈良時代、聖武天皇の命で各地に建立された国分寺の伽藍配置を見ると、1塔1金堂形式が基本で、塔は伽藍の中軸線上には建たず、回廊の内側または外側の東または西に寄った位置に建っている。

また浄土教の発展に伴い、阿弥陀堂を中心にして前面に広い池を設けた浄土曼荼羅図(浄土変)にみるような伽藍が多く建てられた。これは貴族の邸宅の形式である寝殿造が寺院建築に取り入れられたものと見られる。藤原道長建立の法成寺(廃絶)、白河天皇発願の法勝寺(廃絶)、平等院鳳凰堂などでは池の西岸に阿弥陀堂が建ち、現世において彼岸(阿弥陀如来の住する西方極楽浄土)を拝するという意味があった。

A:総門 B:山門 C:回廊 D:仏殿 E:法堂 F:禅堂 G:鐘楼 H:大庫裏

A:総門 B:御影堂門 C:阿弥陀堂門 D:御影堂 E:阿弥陀堂 F:書院 G:鐘楼 H:経蔵 I:百華園 J:滴翠園 K:太鼓楼 L:飛雲閣

浄土宗・浄土真宗寺院の中世における伽藍配置は固定の様式があるようには見られないが、近世の浄土真宗寺院では、開基を祀る御影堂(ごえいどう、大師堂)が阿弥陀如来を祀る本堂(阿弥陀堂)と並んで重視されるため、両者が左右に並んで東面して建つ形を基本としている。

日蓮宗の伝承では、理想としては四神相応の地に建立するべきとしている。このあたりは日蓮の密教の影響を受けていると考えられる。現実は開基檀那の寄進する土地に建立するため、すくなからず妥協を迫られる。なお、伽藍配置は固定の様式は無いが、禅宗様を参考にして建立する例が多い。日蓮宗の特徴は、最初に小さな法華堂を建立し、次第に結構を整えて、本堂、祖師堂、庫裏、客殿、総門、三門、五重塔、宿坊など建立する。多くの宿坊を抱えた寺院は大坊(たいぼう)と呼ぶことがある。

仏教寺院以外での「伽藍」の用例

建築学や文学等においては、キリスト教の"cathedral"(大聖堂)が伽藍と訳されることがある[2]。

脚注

参考文献

- 中村元他『岩波仏教辞典』(第2版)岩波書店、1989年。ISBN 4-00-080072-8。

関連項目

伽藍配置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 11:48 UTC 版)

1957年(昭和32年)から1959年(昭和34年)に実施された発掘調査で、川原寺の伽藍配置は一塔二金堂式の特異なものであったことが判明し、「川原寺式伽藍配置」と称されている。川原寺では中門左右から出た廻廊が伽藍中心部を方形に区切り、廻廊の北辺中央に中金堂が位置する。廻廊で囲まれた区画内には中金堂の手前右(東)に五重塔、西に西金堂が建つ。廻廊内に仏堂と塔が左右に並んで建つ点は法隆寺西院伽藍と類似するが、法隆寺金堂が南を正面とするのに対し、川原寺西金堂は東を正面とし、塔のある方向に向いて建てられている点が異なる。発掘調査の結果によれば、西金堂は現存する唐招提寺金堂と同様に正面を吹き放ち(建具や壁を入れずに開放とする)とした建築であり、中金堂は正面三間×側面二間(「間」は柱間の数を意味する)の母屋の四方に吹き放ちの庇をめぐらした開放的な建物であったことがわかっている。これらの建物は後にことごとく失われ、礎石のみが残っている。中で、中金堂の礎石には他に類例のない大理石の礎石が使用されている点が注意される(寺伝では瑪瑙と記しているが、これは誤りである)。また、川原寺から出土する創建時の瓦は「複弁蓮花文瓦」と呼ばれる、8枚の花びらのそれぞれを2つに分けた形式の複雑なデザインのもので、これが以後の瓦文様の主流となった。

※この「伽藍配置」の解説は、「川原寺」の解説の一部です。

「伽藍配置」を含む「川原寺」の記事については、「川原寺」の概要を参照ください。

伽藍配置と同じ種類の言葉

- 伽藍配置のページへのリンク