いのう‐ただたか【伊能忠敬】

伊能忠敬(いのうただたか 1745ー1818)

伊能忠敬は延享 2年(1745)に上総国小関に生まれ、幼名を神保三治郎といった。18歳のときに下総国佐原、伊能家の婿養子になり伊能三郎右衛門を名乗った。伊能家の婿養子に入った忠敬は、酒造りなどの家業に精を出し、家運の挽回に努めた。持ち合わせた商才と勤勉さから、次第に家勢も上向きとなり、明和3年(1766)、天明3年(1783)などに相次いで起きた飢饉に際しては、窮民を救うことに心血を注ぎ、その結果、地頭から帯刀を許された。

49歳のときに家督を長男景敬に譲り隠居、翌年寛政7年(1795)に江戸深川黒江町に移り住んだ。翌年幕府天文方、高橋至時(当時33歳)に師事し、暦学、数学の勉学を始めた。

忠敬は黒江町の自宅では、象限儀による天体観測をし、北緯35度40分30秒を得た。これは、後に陸地測量部が測定した値より、わずか23秒大きかっただけである。また、当時浅草にあった天文台(暦局)との緯度差から子午線 1度の距離を得たが、より正確な子午線 1度の距離を求めたいとの欲望から蝦夷測量に出発したといわれる。江戸を出立したのは、実に55歳(寛政12年 1800)のことである。

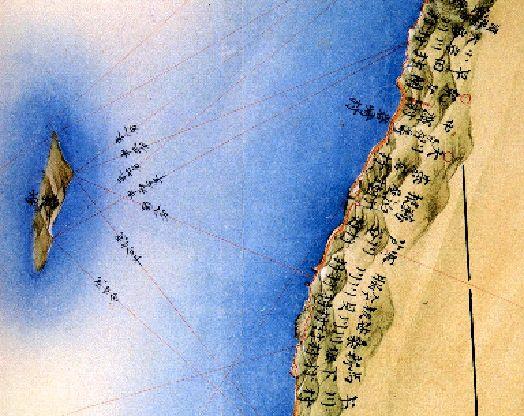

その後、日本各地を昼は歩測や測縄と"わんからしん(小方位盤)"を利用した道線法や交会法で、夜は天文測量で位置を求め、これらをもとに地図化した。16年間の測量に従事した日数約3,800日、測量距離約44,000km、天文観測地点は1,200箇所にも及ぶ。その結果から編集されたのが、通称「伊能図」と呼ばれるもので、大図(1/36,000)214面、中図(1/216,000)8面、小図(1/432,000)3面である。当初の目的であった子午線1度の弧長はというと、28里7町12間(110.749m)という値を得ており、これは現在の値に比べ、おおよそ0.2%の誤差という正確さであった。当時、その結果を知った師の高橋至時は、測量結果には誤差の存在が考えられ、蘭書などの結果とも異なるとして評価しなかった。その後、フランスの天文学者ジェローム・ラランドの天文書のオランダ語訳である

「ラランデ暦書」を手にした至時は、地球が南北方向につぶれた扁球形であることを知り、同書の子午線1度の値と忠敬の実測値がほぼ一致していることで、忠敬の測量の正確さを認め喜び合ったという。

伊能忠敬は、文政元年(1818)73歳でこの世を去ったが、渋川景保などの手で作成が続けられ1821年に「大日本沿海実測全図」として幕府に上程され完成に至った。

伊能 忠敬 (いのう ただたか)

| 1745〜1818 (延享2年〜文政元年) |

| 【地理学者】 50歳から始めた学問で、「大日本沿海輿地全図」の偉業を達成。 |

| 江戸後期の地理学者。上総国出身。18歳のとき、伊能家の婿養子となり、1794年50歳で隠居。翌年江戸へ出て、幕府天文方高橋至時に師事した。1800年、至時の推挙で幕府から奥州道中と蝦夷地東南沿岸測量を任される。その後1816年まで日本全国の測量を行った。死後完成した『大日本沿海輿地全図』は、シーボルトにより、その精密さを海外にも伝えられた。 |

年(和暦) | ||

| ●1764年 (明和元年) | ■江戸大火 | 19才 |

| ●1772年 (安永元年) | ■目黒行人坂火事 | 27才 |

| ●1783年 (天明3年) | ■浅間山噴火 | 38才 |

| ●1789年 (寛政元年) | ■棄捐令 | 44才 |

| ●1790年 (寛政2年) | ■石川島に人足寄場を設置 | 45才 |

| ●1791年 (寛政3年) | ■江戸市中銭湯の男女混浴を禁止 | 46才 |

| ●1797年 (寛政9年) | ■湯島聖堂を昌平坂学問所と改称 | 52才 |

| ●1803年 (享和3年) | ■江戸開府200年 | 58才 |

| ●1806年 (文化3年) | ■芝の大火 | 61才 |

| ●1808年 (文化5年) | ■フェートン号事件 | 63才 |

| ・中川 淳庵 | 1739年〜1786年 (元文4年〜天明6年) | +6 |

| ・長谷川 平蔵 | 1745年〜1795年 (延享2年〜寛政7年) | 0 |

| ・塙 保己一 | 1746年〜1821年 (延享3年〜文政4年) | -1 |

| ・司馬 江漢 | 1747年〜1818年 (延享4年〜文政元年) | -2 |

| ・並木 五瓶 | 1747年〜1808年 (延享4年〜文化5年) | -2 |

| ・大田 南畝 | 1749年〜1823年 (寛延2年〜文政6年) | -4 |

| ・蔦谷 重三郎 | 1750年〜1797年 (寛延3年〜寛政9年) | -5 |

| ・笠森 お仙 | 1751年〜1827年 (宝暦元年〜文政10年) | -6 |

| ・桂川 甫周 | 1751年〜1809年 (宝暦元年〜文化6年) | -6 |

伊能忠敬

伊能忠敬

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/14 10:11 UTC 版)

日本では伊能忠敬が第二次測量(1801年)の結果から緯度1度に相当する子午線弧長を28.2里と導き出している。

※この「伊能忠敬」の解説は、「子午線弧」の解説の一部です。

「伊能忠敬」を含む「子午線弧」の記事については、「子午線弧」の概要を参照ください。

「伊能 忠敬」の例文・使い方・用例・文例

- 8月8日,東京国立博物館で伊能忠敬による大日本沿海輿(よ)地(ち)全図の一部の副本が見つかったと発表された。

- 江戸時代の地理測量家,伊能忠敬は,それまでで初めての詳細な日本地図を描いた。

- 伊能忠敬と彼の門下生たちはまた,正本の副本を作って手元に置いていた。

- 徳川幕府の命令によって,伊能忠敬は1800年に55歳で日本全国の測量を始めた。

- 1818年の伊能忠敬の死後,門下生たちが初めての日本の詳細地図を完成させた。

- 収蔵庫に保管されていたが,紙の上の朱印から,伊能忠敬によって描かれた副本とわかった。

- 伊能は海岸線に沿って歩き,日本の詳細な地図を作製した。

伊能 忠敬と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 伊能 忠敬のページへのリンク