上総

| 名字 | 読み方 |

| 上総 | かずさ |

上総

| 姓 | 読み方 |

|---|---|

| 上総 | うえふさ |

| 上総 | かずさ |

| 上総 | かみそう |

| 上総 | かみふさ |

| 上総 | じょうそう |

上総国

(上総 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/11/08 01:33 UTC 版)

| 上総国(上總國) | |

|---|---|

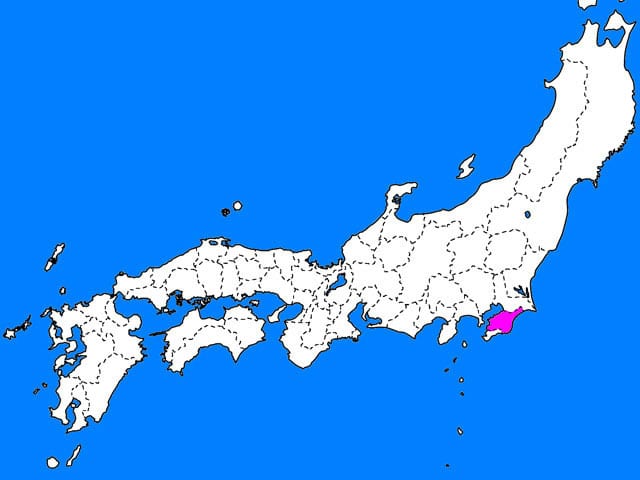

■-上総国 ■-東海道 |

|

| 別称 | 総州(そうしゅう)[注釈 1] |

| 所属 | 東海道 |

| 相当領域 | 千葉県中部 |

| 諸元 | |

| 国力 | 大国 |

| 距離 | 遠国 |

| 郡・郷数 | 11郡67郷 |

| 国内主要施設 | |

| 上総国府 | (推定)千葉県市原市 |

| 上総国分寺 | 千葉県市原市(上総国分寺跡) |

| 上総国分尼寺 | 千葉県市原市(上総国分尼寺跡) |

| 一宮 | 玉前神社(千葉県長生郡一宮町) |

上総国(かずさのくに、旧字:上總國、歴史的仮名遣:かづさのくに)は、かつて日本の地方行政区分だった令制国の一つ。東海道に属し、現在の千葉県中央部に位置する。

常陸国・上野国とともに親王が国司を務める親王任国であり、国府の実質的長官は平高望、良兼や菅原孝標がそうであったように上総介であった。

「上総」の名称と由来

『古語拾遺』によると、よき麻の生きたる土地というところより称したとされる捄国(ふさのくに)から分立したという。分立の時期については、『帝王編年記』では上総国の成立を安閑天皇元年(534年)としており、毛野国から分かれた上野国と同じく「上」を冠する形式をとることから6世紀中葉とみる説もある[1]。

6世紀から7世紀にかけ多くの国造が置かれ、後の安房国も併せ8つの国造の領域が存在しているが、ヤマト王権からはこれらの国造の領域を合わせ捄国(もしくは上捄国)として把握されていたものと考えられ、ヤマト王権と緊密なつながりを有していたともされている。藤原京出土木簡に「己亥年(699年)十月上捄国阿波評松里□」とあり、7世紀末には「上捄」の表記であったと推測されるが、大宝4年(704年)の諸国印鋳造時には「上総」に改められた[2]。読みは、古くは「かみつふさ」であったが、「かづさ」に訛化した。「かみつふさ」の転であり、歴史的仮名遣では「かづさ」と表記されるが、現代仮名遣いでは「かずさ」とするため、「つ」に由来することが見えない状況となっている。

領域

- 千葉市緑区の東部(下大和田町・高津戸町・大高町・越智町より南東)

- 市原市

- 袖ケ浦市

- 木更津市

- 君津市

- 富津市

- 山武郡横芝光町の西部(栗山川以西)

- 山武郡芝山町・九十九里町

- 山武市

- 東金市

- 大網白里市

- 茂原市

- 長生郡白子町・長生村・一宮町・睦沢町・長南町・長柄町

- いすみ市

- 夷隅郡御宿町・大多喜町

- 勝浦市

- 鴨川市の一部(四方木)

沿革

律令制以前は、須恵、馬来田、上海上、伊甚、武社、菊麻、阿波、長狭の8つの国造が置かれていた。律令制において、市原郡、海上郡、畔蒜郡、望陀郡、周淮郡、埴生郡、長柄郡、山辺郡、武射郡、天羽郡、夷灊郡、平群郡、安房郡、朝夷郡、長狭郡の15の郡(評)をもって令制国としての上総国が成立し、東海道に属する一国となった。元々東海道は浦賀水道を突っ切る海つ道(海路)であり、房総半島の畿内に近い南部が上総国、遠い北部が下総国とされた。

養老2年5月2日(718年6月4日)、阿波および長狭国造の領域だった平群郡、安房郡、朝夷郡、長狭郡の4郡を割いて安房国とした。天平13年12月10日(742年1月20日)、安房国を併合したが、天平宝字元年(757年)に再び安房国を分けた。この時から長く領域は変わらなかった。そして天長3年9月6日(826年10月10日)、上総国と常陸国、上野国の3国は、国守に必ず親王が補任される親王任国となり、国級は大国にランクされた。親王任国の国守となった親王は「太守」と称し、官位は必然的に他の国守(通常は従六位下から従五位上)より高く、親王太守は正四位以上とされた。親王太守は現地へ赴任しない遙任だったため、国司の実質的長官は上総介であった。

古代末期から中世にかけて上総氏が活動し、鎌倉期には上総広常、その亡き後は足利氏となる。室町時代の守護には、高氏、佐々木氏、千葉氏、新田氏、上杉氏、宇都宮氏の各氏が就いた。15世紀半ばごろより、原氏、武田氏、酒井氏、土岐氏、正木氏らの各氏が割拠。16世紀前半には、下総生実に拠った小弓御所足利義明の影響が強まった。足利義明が天文7年(1538年)の国府台合戦で敗死した後は、小田原の後北条氏、安房の里見氏の抗争の地となり、在地の諸豪の動きはきわめて流動的であった。

豊臣秀吉の小田原征伐後、関東に徳川家康が転封されると、大多喜の本多氏を筆頭に万石5氏が置かれ、江戸時代には久留里藩、飯野藩、佐貫藩、鶴牧藩、一宮藩、大多喜藩、請西藩の7藩と幕府領・旗本領が展開し、村数は約1,200ヵ村(天保期)を数えた。

幕末から明治政府成立の過程で、請西藩は、朝命に抗したという理由で明治元年(1868年)12月に領地没収となる。また、徳川家達を駿河静岡藩70万石に封じたことによって、明治2年(1869年)までに、菊間藩、金ヶ崎藩(のちに桜井藩)、小久保藩、鶴舞藩、柴山藩(のちに松尾藩)、大網藩の6藩が新たに置かれた一方、幕府領・旗本領は安房上総権事・柴山典の管轄下に置かれた。

明治2年(1869年)の版籍奉還で藩主は知藩事に、旧幕府領・旗本領は安房上総知県事となり、安房上総知県事の管轄地には宮谷県が置かれて柴山典が権知事となり、管轄地は上総において約8万7,800石。安房を加えると計37万1,700石であった。明治4年(1872年)、廃藩置県が行われると、旧藩領と宮谷県は大きく木更津県に統合された。明治6年(1874年)には木更津県と下総を管轄していた印旛県が統合して千葉県が成立し、管轄が移行した。

明治以後の沿革

- 「旧高旧領取調帳」に記載されている明治初年時点での国内の支配は以下の通り(1,203村・42万5,616石余)。太字は当該郡内に藩庁が所在。国名のあるものは飛地領。

- 天羽郡(77村・2万4,432石余) - 幕府領、旗本領、佐貫藩、上野前橋藩

- 周淮郡(109村・2万7,171石余) - 幕府領、旗本領、与力給知、飯野藩、請西藩、上野前橋藩、三河西端藩

- 望陀郡(193村・6万314石余) - 幕府領、旗本領、与力給知、久留里藩、請西藩、飯野藩、鶴牧藩、佐貫藩、武蔵岩槻藩、上野前橋藩

- 市原郡(183村・5万6,041石余) - 幕府領、旗本領、与力給知、同心給知、鶴牧藩、久留里藩、請西藩、佐貫藩、下総高岡藩、安房館山藩、武蔵岩槻藩、上野前橋藩、三河西大平藩

- 夷隅郡(169村・6万9,096石余) - 幕府領、旗本領、与力給知、大多喜藩、久留里藩、鶴牧藩、武蔵岩槻藩、上野吉井藩、土佐高知新田藩

- 上埴生郡(48村・1万8,567石余) - 幕府領、旗本領、久留里藩、鶴牧藩、下総高岡藩

- 長柄郡(159村・6万1,395石余) - 幕府領、旗本領、与力給知、鶴牧藩、一宮藩、安房館山藩、下総生実藩、武蔵岩槻藩、上野吉井藩、出羽長瀞藩

- 山辺郡(136村・5万3,527石余) - 幕府領、旗本領、与力給知、鶴牧藩、下総結城藩、下総生実藩、下総高岡藩、武蔵岩槻藩、陸奥福島藩、出羽長瀞藩

- 武射郡(129村・5万5,068石余) - 幕府領、旗本領、飯野藩、下総結城藩、下総生実藩、下総高岡藩、三河西端藩、出羽長瀞藩、土佐高知新田藩

- 慶応4年

- 明治元年

- 明治2年

- 明治3年

- 明治4年

- 明治6年(1873年)6月15日 - 木更津県が印旛県に統合して千葉県が発足[3]。

国内の施設

国府

市原市と推定されており、国分寺跡、国分尼寺跡が発掘されているが、国府の遺構はまだ見つかっていない。中世の国府は能満(府中)にあったと考えられている。

国分寺・国分尼寺

- 上総国分寺

-

- 法燈は医王山清浄院国分寺(市原市惣社、本尊:薬師如来)が伝承する。

- 上総国分尼寺

-

- 未詳。

神社

このほか、市原市八幡の飯香岡八幡宮が「総社八幡」であった。中世以降、飯香岡八幡宮が総社として機能した。

安国寺利生塔

駅

いずれも律令時代の駅。

馬牧

- 諸国牧

- 大野馬牧(千葉県市原市駒込・高滝付近/市原市折津・大久保付近とする説もある。)

城館

湊・津

太字は主要なもの

|

|

地域

古代-中世

郡と荘園

- ①市原郡

- 市東郡、市西郡、市原別宮、与宇宮保

- ④望陀郡

- 望東郡、望西郡、金田保、飯富荘、菅生荘、高梁荘

- ⑤周淮郡

- 周東郡、周西郡

- ⑧山辺郡

- 山辺北郡、山辺南郡、土気郡

- ⑨武射郡

- 武射北郡、武射南郡

中世-近世

上総国の藩

郡と村

ここでは中近世上総国の郡と村について記述する。

|

この節の加筆が望まれています。

|

近代以降

郡と村

- 望陀郡(中世の頃に畔蒜郡が一部となる)

- 周淮郡

- 天羽郡

- 山辺郡

- 武射郡

- ⑤夷灊郡

石高

- 425,080

人口

- 1721年(享保6年) - 40万7552人

- 1750年(寛延3年) - 45万3460人

- 1756年(宝暦6年) - 43万8788人

- 1786年(天明6年) - 38万8542人

- 1792年(寛政4年) - 37万6441人

- 1798年(寛政10年)- 36万8831人

- 1804年(文化元年)- 36万4560人

- 1822年(文政5年) - 37万2347人

- 1828年(文政11年)- 36万2411人

- 1834年(天保5年) - 36万4240人

- 1840年(天保11年)- 35万8714人

- 1846年(弘化3年) - 36万0761人

- 1872年(明治5年) - 41万9969人

出典: 内閣統計局・編、速水融・復刻版監修解題、『国勢調査以前日本人口統計集成』巻1(1992年)及び別巻1(1993年)、東洋書林。

人物

国司

上総守(天長3年(826年)以前)

- 708年 - 上毛野安麻呂

- 731年 - 紀多麻呂

- 733年 - 多治比広足

- 741年 - 紀広名

- 746年 - 百済王敬福

- 746年 - 藤原宿奈麻呂

- 749年 - 石川名人

- 754年 - 大伴稲君

- 759年 - 藤原魚名

- 761年 - 石上宅嗣

- 763年 - 阿倍子嶋

- 764年 - 布勢人主

- 764年 - 弓削御浄浄人

- 768年 - 石上家成

- 770年 - 榎井子祖

- 771年 - 桑原王

- 774年 - 大伴家持

- 777年 - 藤原黒麻呂

- 779年 - 紀真乙

- 780年 - 藤原刷雄

- 783年 - 布勢清直

- 789年 - 百済王玄鏡

- 799年 - 百済王教徳

- 809年 - 多治比全成

上総太守(任国親王)

- 仲野親王 - 826年-?

- 阿保親王 - 827年 - 836年

- 忠良親王 - 836年 - 838年

- 仲野親王 - 838年 - 842年

- 阿保親王再任-842年

- 基貞親王 - 846年 - ?

- 人康親王 - 849年 - ?

- 忠良親王 - 853年 - ?

- 本康親王 - - 860年

- 仲野親王 - 861年 - ?

- 本康親王再任-869年 - ?

- 惟彦親王 - 875年 - ?

上総介

- 田中多太麻呂

- 佐伯国守

- 巨勢馬主

- 笠乙麻呂

- 平高望

- 平良兼

- 菅原孝標

- 藤原家隆

- 平常家

- 平常晴

- 平常澄

- 伊西常景

- 印東常茂

- 介八郎広常

- 境常秀

- 足利義兼

- 足利義氏

- 吉良長氏

- 吉良満氏

- 島津忠宗

- 吉良貞義

- 島津貞久

- 島津師久

- 島津伊久

- 有馬元家

- 今川義忠

- 畠山義英

- 畠山義堯

- 畠山在氏

- 赤松義祐

- 北条綱成

- 織田信長

- 今川氏真

- 赤松則房

- 松平忠輝

- 織田信勝(柏原藩主)

武家官位としての上総守

|

この節の加筆が望まれています。

|

守護

- 1334年? - ? - 高師直

- 1351年 - ? - 佐々木秀綱

- 1352年 - 1355年 - 千葉氏胤

- 1355年 - 1356年 - 佐々木道誉(京極高氏)(秀綱の父)

- 1362年 - ? - 千葉氏胤

- 1364年 - 新田義政(世良田義政)

- 1364年 - 新田直明(岩松直明)

- 1364年 - 1365年 - 上杉朝房

- 1376年 - 1397年 - 上杉朝宗

- 1418年 - 1420年 - 宇都宮持綱

- 1420年 - ? - 上杉定頼

- 1448年 - ? - 千葉胤直

- 戦国時代には、上総武田氏を中心に酒井氏・土岐氏などが割拠したが、三浦氏系と言われている安房正木氏が里見氏に従属しながら北上し、里見氏とともに上総の大半を制した。その後、後北条氏が侵攻して武田・酒井・土岐の諸氏を従属させて里見氏と争ったために激しい争いが続いた。

脚注

注釈

出典

- ^ 楠原佑介他編『古代地名語源辞典』「総」の項、東京堂出版、1981年。ISBN 4-490-10148-1

- ^ 加藤謙吉他編『日本古代史地名事典』「上総国」の項、雄山閣、2007年。ISBN 978-4-639-01995-4

- ^ 以後は千葉県の歴史を参照。

- ^ 須田茂『房総諸藩録』崙書房出版、1985年3月10日

関連項目

| 先代 総国 |

区域の変遷 6世紀中葉 - 1868年 |

次代 (安房上総知県事) |

上総

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 20:45 UTC 版)

「過去に存在したマルエツの店舗」の記事における「上総」の解説

君津杢師店(君津市、1993年(平成5年)4月10日開店 - 1995年(平成7年)12月末閉店) 関東マルエツの大型スーパーマーケットとして出店したが、業績不振で閉店し、運営会社の関東マルエツは1996年(平成8年)2月28日で解散した。 長浦店(袖ヶ浦市蔵波台4-23-13、1986年(昭和61年)11月開店 - 2006年(平成18年)9月30日閉店) 店舗面積1,698m2。

※この「上総」の解説は、「過去に存在したマルエツの店舗」の解説の一部です。

「上総」を含む「過去に存在したマルエツの店舗」の記事については、「過去に存在したマルエツの店舗」の概要を参照ください。

上総

「上総」の例文・使い方・用例・文例

上総と同じ種類の言葉

- >> 「上総」を含む用語の索引

- 上総のページへのリンク