いず‐の‐くに〔いづ‐〕【伊豆国/伊豆の国】

伊豆国

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/10/15 02:22 UTC 版)

| 伊豆国 | |

|---|---|

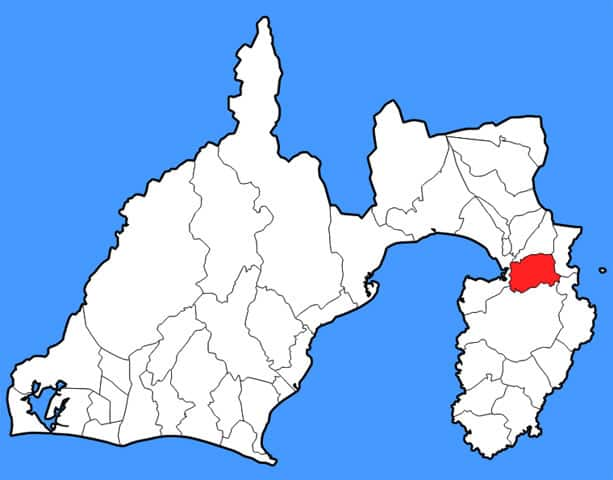

■-伊豆国 ■-東海道 |

|

| 別称 | 豆州(ずしゅう)[注釈 1] |

| 所属 | 東海道 |

| 相当領域 | 静岡県伊豆半島、東京都伊豆諸島 |

| 諸元 | |

| 国力 | 下国 |

| 距離 | 中国 |

| 郡・郷数 | 3郡21郷(近世頃から4郡) |

| 国内主要施設 | |

| 伊豆国府 | (推定)静岡県三島市 |

| 伊豆国分寺 | 静岡県三島市(伊豆国分寺塔跡) |

| 伊豆国分尼寺 | 静岡県三島市 |

| 一宮 | 三嶋大社(静岡県三島市) |

伊豆国(いずのくに)は、かつて日本の地方行政区分だった令制国の一つ。東海道に属する。

領域

明治維新直前の領域は、現在の下記の区域に相当する。

沿革

伊豆国の記載は記紀や六国史には見られない。「国造本紀」によれば、神功皇后の時に服部氏族の伊豆国造を定めたが、孝徳天皇の時に駿河国に合わせ、天武天皇の時に再び元のように分けたという。また『扶桑略記』によれば、天武天皇9年(680年)7月駿河国から2郡(田方郡と賀茂郡か)を分割して伊豆国としたという。また藤原宮跡出土の木簡に「伊豆国仲郡」とあることから、遅くとも和銅3年(710年)までの間に那賀郡が成立していることになる。

しかし伊豆国が成立後に一旦駿河国に併合されたという「国造本紀」の記述には積極的な裏付けがないとする意見がある。伊豆は前方後円墳や前方後方墳がそれほどなく独立勢力があったと考えにくいということから、天武天皇9年まで伊豆は駿河国の支配下にあったと考える説がある[1]。ただし波多国造、都佐国造、島津国造、久比岐国造、洲羽国造のように国造が設置されれば必ず大型の古墳が多数築造されたわけではない。一方、賀茂郡について氏族構成などの独自性を認め、大化改新以前に伊豆国造の支配する伊豆国が存在していたとする論考もある[2]。

律令法においては遠流の対象地となった。これは伊豆諸島が隠岐・佐渡と並んで辺境の島であると考えられ、伊豆半島はその入り口とされた事が背景にあると言われている。

戦国時代には堀越公方の足利茶々丸を攻め滅ぼし、伊勢盛時(北条早雲)が伊豆の国主となる。江戸時代(文禄から元禄の間)に君沢郡が分けられ、4郡となった。中世、金の産出では東北地方と並んでいた。

なお、伊豆諸島については律令制においては賀茂郡に属していた[3]が、江戸時代に入ると江戸幕府の直轄とされた。

近代以降の沿革

- 「旧高旧領取調帳」に記載されている明治初年時点での国内の支配は以下の通り(287村・83,557石余)。幕府領は韮山代官所が管轄。藩領はすべて飛地領。なお、同帳に記載されていないが、伊豆諸島は幕府直轄であった。

- 1868年(慶応4年)

- 1868年(明治元年)

- 1871年(明治4年)11月14日 - 第1次府県統合により全域が足柄県の管轄となる。

- 1876年(明治9年)4月18日 - 第2次府県統合により全域が静岡県の管轄となる。

- 1878年(明治11年)1月11日 - 伊豆諸島を東京府に移管。

- 1943年(昭和18年)7月1日 - 東京都制施行により伊豆諸島が東京都の管轄となる。

国内の施設

国府

国司が政務を執る国庁が置かれた国府は、『和名類聚抄』によれば田方郡にあった。仁治3年(1242年)以後に成立した『東関紀行』には、「伊豆の國府(こふ)に到りぬれば、三島の社の…」とあり[4]、現在の三島市に鎮座する三嶋大社の近くに所在したとみられるが、国府跡はまだ発掘されていない。

国分寺・国分尼寺

- 伊豆国分寺跡 (三島市泉町)

-

- 塔跡は国の史跡。跡地上の最勝山国分寺(本尊:釈迦如来、北緯35度07分12.30秒 東経138度54分35.06秒 / 北緯35.1200833度 東経138.9097389度)が法燈を伝承する。

-

- 未詳。三島市二日町の曹洞宗法華寺周辺の市ケ原廃寺、六ノ条廃寺などに比定される。法燈は、曹洞宗三島山法華寺(三島市東本町( 北緯35度07分03.80秒 東経138度55分16.27秒 / 北緯35.1177222度 東経138.9211861度)、本尊:阿弥陀如来)が受け継ぐ。

神社

- 『中世諸国一宮制の基礎的研究』に基づく一宮以下の一覧[5]。

- 総社:三嶋大社 (三島市大宮町)

- 一宮:三嶋大社

- 二宮:二宮八幡宮 (三嶋大社境内摂社の若宮神社、

北緯35度7分20.39秒 東経138度55分6.89秒 / 北緯35.1223306度 東経138.9185806度)

- 三島市西若町付近からの遷座という。二宮八幡宮の遷座に伴い、浅間神社(三宮)の二宮格上げがあったとされる。

- 三宮:浅間神社 (三島市芝本町、 北緯35度7分22.97秒 東経138度54分49.13秒 / 北緯35.1230472度 東経138.9136472度) - のち二宮。

- 四宮:広瀬神社 (三島市一番町、 北緯35度7分21.48秒 東経138度54分42.80秒 / 北緯35.1226333度 東経138.9118889度)

そのほか、三島市北田町の楊原神社を三宮とする説、三島市大社町の日隅神社を五宮とする説がある[6]。

守護所

国府に重なるか近隣にあったと推定されるが未詳。

安国寺利生塔

地域

郡

人物

国司

伊豆守

※官位相当:従六位下※定員:1名 ※日付は旧暦のもの ※在任期間中、「」内は、史書で在任が確認できる最後の年月日を指す。

- 御長仲継(大同元年〈806年〉2月10日 - )従五位下

- 大伴人益(大同元年〈806年〉2月16日 - )従五位下

- (権守)藤原真夏(弘仁元年〈810年〉9月10日 - 弘仁元年〈810年〉9月15日)正四位下

- (権守)礒野王(弘仁元年〈810年〉9月15日 - )従五位上

- 氷上河継(弘仁3年〈812年〉1月12日 - )従五位下

- 上毛野清湍(天長11年〈834年〉1月12日 - )外従五位下

- 飯高常比麻呂(承和7年〈840年〉1月30日 - )外従五位下

- 高原王(承和7年〈840年〉3月5日 - )従五位下

- 神服清継(承和12年〈845年〉1月11日 - )外従五位下

- 高村武主(嘉祥2年〈849年〉2月27日 - )外従五位下

- 高原王(仁寿2年〈852年〉11月7日 - )従五位上

- 津良友(斉衡3年〈856年〉9月27日 - )従五位下

- 善道継根(貞観3年〈861年〉1月13日 - )従五位下

- 長峯恒範(貞観8年〈866年〉1月13日 - 866〈貞観8年〉1月23日)外従五位下

- 善道根莚(貞観12年〈870年〉1月15日 - )外従五位下

- 山口岑世(仁和3年〈887年〉2月2日 - )外従五位下

- 源忠(延喜15年〈915年〉1月12日 - 延喜20年〈920年〉9月21日)従五位上

- 内蔵連忠(天延2年〈974年〉4月10日 - )

- (権守)高階信綱(長徳2年〈996年〉4月24日 - )

- 惟宗茂経(永承8年〈1053年〉1月 - )

- 橘則経(延久4年〈1072年〉 - )

- 源国房(嘉保3年〈1096年〉1月23日 - )

- 大江通国(康和6年〈1104年〉2月6日 - 「嘉承2年〈1107年〉1月19日」)

- 中原宗政(嘉承3年〈1108年〉1月24日 - 「天仁2年〈1109年〉12月24日」)

- 平祐俊(天永3年〈1112年〉1月27日 - )

- 平経兼(永久4年〈1116年〉1月 - )従五位上

- 源盛雅(保安5年〈1124年〉1月22日~大治2年〈1127年〉12月重任 - )

- 藤原為兼(天承2年〈1132年〉1月22日 - )

- 藤原信方(久安4年〈1148年〉1月28日 - 仁平元年〈1151年〉)

- 藤原経房(仁平元年〈1151年〉7月24日 - 保元3年〈1158年〉11月26日)従五位下→従五位上

- 平義範(保元3年〈1158年〉11月26日 - )従五位上

- 源頼政(平治元年〈1159年〉12月10日 - )従五位上

- 源仲綱

- 源頼兼

- 源頼貞

- 源政義

- 源氏兼

- 源頼隆従五位下

- 新田(山名)義範 (文治元年(1185年)8月任官 - 建久6年(1195年)10月7日以後不明)

- 森頼定正五位下

- 森氏清

伊豆介

守護

鎌倉幕府

- 1185年 - 1195年 : 北条時政

- 1210年 - 1219年 : 北条義時

- 1227年 - 1231年 : 北条泰時

- 1272年 - 1279年 : 北条時宗

- 1279年 - ? : 北条時守

- 1292年 - 1311年 : 北条貞時

- 1311年 - 1333年 : 北条高時

室町幕府

- 1337年 - 1338年 : 石塔義房

- 1346年 - 1349年 : 上杉重能

- 1349年 - 1351年 : 高氏

- 1351年 - ? : 石塔義房

- 1352年 - 1361年 : 畠山国清

- 1362年 - 1367年 : 高坂氏重

- 1369年 - 1376年 : 上杉能憲

- 1376年 - 1394年 : 上杉憲方

- 1395年 - 1412年 : 上杉憲定

- 1417年 - 1418年 : 上杉憲基

- 1419年 - 1439年 : 上杉憲実

戦国時代

戦国大名

豊臣政権の大名

武家官位としての伊豆守

- 武田信政:甲斐武田氏第六代当主。

- 武田信武:甲斐武田氏の第十代当主。

- 武田信春:甲斐武田氏の第十二代当主。

- 荒川長実

- 竹中重利

- 真田信之(文禄2年〈1593年〉9月1日 - 万治元年〈1658年〉7月16日)従五位下→従四位下。上野国沼田藩藩主→信濃国松代藩藩主。

- 松平信綱(元和9年〈1623年〉12月30日 - 寛文2年〈1662年〉3月16日)従五位下→従四位下。老中。武蔵国忍藩藩主→武蔵国川越藩主。知恵伊豆。

- 真田幸道(寛文9年〈1669年〉12月25日 - 享保12年〈1727年〉5月27日)従五位下→従四位下。信濃国松代藩の第三代藩主。

- 松平信輝(寛文12年〈1672年〉12月28日 - 宝永6年〈1709年〉6月18日)従五位下。武蔵国川越藩主→下総国古河藩主→遠江国浜松藩主。

- 松平信祝(宝永6年〈1709年〉7月1日 - 延享元年〈1744年〉4月19日)従五位下→従四位下。老中。遠江国浜松藩主。

- 永井直陳(1714年〈正徳4年〉12月28日 - )従五位下

- 真田信弘(享保12年〈1727年〉7月19日 - 享保15年〈1730年〉7月22日)従五位下。信濃国松代藩の第四代藩主。

- 松平信復(延享元年〈1744年〉6月10日 - 明和5年〈1768年〉9月22日)従五位下。三河国浜松藩主→三河国吉田藩主。

- 真田信安(延享元年〈1744年〉6月18日 - 宝暦2年〈1752年〉4月29日)従五位下。信濃国松代藩の第五代藩主。

- 真田幸弘(宝暦5年〈1755年〉12月18日 - 天明3年〈1783年〉4月18日)従五位下。信濃国松代藩の第六代藩主。

- 松平信礼:(明和5年〈1768年〉12月17日 - 明和7年〈1769年〉6月20日)従五位下。奏者番。三河国吉田藩主。

- 松平信明(安永6年〈1777年〉12月18日 - 文化14年〈1817年〉9月29日)従五位下→従四位下。老中。三河国吉田藩主。小知恵伊豆。

- 真田幸専(文政6年〈1798年〉 - 天保8年〈1837年〉)信濃国松代藩の第七代藩主。

- 市橋長発(1814年? - 1822年?)従五位下近江仁正寺藩第8代藩主。

- 松平信順(文化14年〈1817年〉10月 - 天保13年〈1842年〉12月)従五位下→従四位下。老中。三河国吉田藩主。

- 真田幸貫(文政6年〈1823年〉10月 - 天保8年〈1837年〉1月)従五位下。老中。信濃国松代藩の第八代藩主。

- 松平信宝(天保13年〈1842年〉12月 - 天保15年〈1844年〉)従五位下。三河国吉田藩主。

- 松平信璋(天保15年〈1844年〉12月 - 嘉永2年〈1849年〉)従五位下。三河国吉田藩主。

- 真田幸教(嘉永2年〈1849年〉12月 - 嘉永5年〈1852年〉5月)従五位下。信濃国松代藩の第九代藩主。

- 松平信古(嘉永2年〈1849年〉12月 - )従五位下→従四位下。大坂城代。三河国吉田藩主。

脚注

注釈

出典

参考文献

- 角川日本地名大辞典 22 静岡県

- 旧高旧領取調帳データベース

関連項目

伊豆国

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/14 02:17 UTC 版)

奈良県奈良市佐紀町の平城宮内裏跡東方東大溝地区から出土した木簡に、伊豆国田方郡吉妾郷の人物として神人部呰万呂の名が見える。

※この「伊豆国」の解説は、「神人部氏」の解説の一部です。

「伊豆国」を含む「神人部氏」の記事については、「神人部氏」の概要を参照ください。

伊豆国

「伊豆国」の例文・使い方・用例・文例

- 関東〜中部地方にある富士箱根伊豆国立公園という国立公園

- 伊豆国のページへのリンク

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) ⇒

⇒![[二]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02532.gif) (

(