とうさん‐どう〔‐ダウ〕【東山道】

東山道

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/07 00:10 UTC 版)

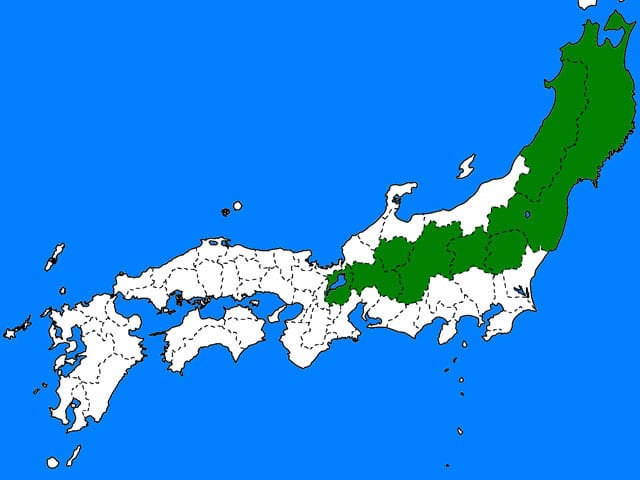

東山道(とうさんどう/とうせんどう)は、五畿七道の一つ。本州内陸部を近江国から東へ貫いて陸奥国・出羽国に至る行政区分である。また、古代から中世にかけてはその範囲の諸国を結ぶ幹線道路も指したが、江戸時代に江戸を起点として西側の中山道と東(北)側の奥州街道などに再編された。

「東山道」の呼称

奈良時代に平城京の一部、西大寺の敷地であった場所から発掘された木簡に「東巽道」と書かれており、巽を撰の略字とみなして東山道=東撰道であったとして、「とうせんどう」が正しい読みであるとする説がある[1]。

往時の読み方については、他にも「ひがしやまみち」「ひがしのやまみち」「ひがしやまのみち」「ひがしのやまのみち」そして「やまのみち」など諸説ある。

山道(せんどう)と略されることもあった。

現代ではあまり使われないが、東山道の貫く国や地域を東山地域とよぶことがある。関東地方と山梨県と長野県をあわせて「関東・東山」などのように使うが一般的には「関東甲信」という。

行政区画としての東山道

以下の諸国が含まれる。畿内から近い順に記載。

- 近江国(現在の滋賀県)

- 美濃国(現在の岐阜県南部)

- 飛騨国(現在の岐阜県北部)

- 信濃国(現在の長野県)

- 上野国(現在の群馬県)

- 下野国(現在の栃木県)

- 武蔵国(現在の埼玉県、島嶼を除いた東京都のうち隅田川より西の地域、および神奈川県北東部) - 771年に東海道に所属変更。

- 陸奥国(現在の福島県、宮城県、青森県、岩手県、秋田県北東部) - 陸奥国は7世紀に常陸国より分立。

- 出羽国(現在の山形県、秋田県の一部) - 712年に北陸道の越後国から出羽郡を割いて出羽国を建てる。同年10月陸奥の国の最上・置賜両郡を出羽国に編入。1869年、羽前国と羽後国に分割され消滅。

変遷

名称の変更に限るもので、令制国間の郡・郷の移動に関しては記載していない。

| 古代国 (令制国前身) |

|

|

大宝律令制定 (701年) |

|

|

824年-明治 |

|

|

明治時代 |

|

|

現在の都道府県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

| 淡海国 (近淡海国) |

|

|

|

|

近江国 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

近江国 |

|

|

|

近江国 |

|

|

滋賀県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 安国 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 額田国 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 本巣国 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 三野前国 |

|

|

|

|

|

三野国 (御野国、7世紀-) |

|

美濃国 (713年-) |

|

|

|

|

|

|

|

美濃国 |

|

|

|

美濃国 |

|

|

岐阜県(南部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 三野後国 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 牟義都国 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 斐陀国 |

|

|

|

|

飛騨国 (7世紀-) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

飛騨国 |

|

|

|

飛騨国 |

|

|

岐阜県(北部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 科野国 |

|

|

|

|

信濃国 (7世紀-) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

信濃国 |

|

|

|

信濃国 |

|

|

長野県、岐阜県(一部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 洲羽国 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

諏方国 (721年-731年) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 上毛野国[注 1] |

|

|

|

|

上毛野国 (令制国、7世紀-) |

|

上野国 (713年-) |

|

|

|

|

|

|

|

上野国 |

|

|

|

上野国 |

|

|

群馬県(大部分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 下毛野国 |

|

|

|

|

下毛野国 (令制国、7世紀-) |

|

下野国 (713年-) |

|

|

|

|

|

|

|

下野国 |

|

|

|

下野国 |

|

|

栃木県、群馬県(一部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 那須国 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 无邪志国 |

|

|

|

|

武蔵国 (7世紀-) |

|

|

|

|

|

|

(771年、東海道に移管) |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 知々夫国 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (常陸国から分立)[注 2] |

|

|

陸奥国 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

陸奥国 |

|

|

|

|

|

|

福島県、宮城県、岩手県、秋田県(一部)、青森県(以上、1869年時点) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

石背国 (718年から数年間) |

|

|

|

|

|

|

|

|

岩代国 (1869年-) |

|

|

福島県(中通り、会津) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

石城国[注 3] (718年から数年間) |

|

|

|

|

|

|

|

|

磐城国 (1869年-) |

|

|

福島県(浜通り)、宮城県(南部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

陸前国 (1869年-) |

|

|

宮城県(大部分)、岩手県(南東部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

陸中国 (1869年-) |

|

|

岩手県(大部分)、秋田県(一部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

陸奥国 (1869年-) |

|

|

青森県、岩手県(一部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

出羽国 (712年、越後国から分立) |

|

|

|

|

|

|

出羽国 |

|

|

|

|

|

|

山形県、秋田県(大部分)(以上、1869年時点) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

羽前国 (1869年-) |

|

|

山形県(大部分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

羽後国 (1869年-) |

|

|

秋田県(大部分)、山形県(一部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

道(みち)としての東山道

東山道は『日本書紀』の「東ノヤマノ道」あるいは『西宮記』の「東ノ道」にあたると考えられている[2]。

東山道の成立時期については、天武天皇の時代とする説がある。これは壬申の乱の時に美濃国・信濃国の軍事力(兵士・軍馬)が大海人皇子(天武天皇)方に就いたことが勝利につながったため、天皇の即位後も両地域と畿内の中間にある近江国[注釈 1]を含めて重要視され、これらの国々をつなぐ官道を整備する必要があったとする考えによる[3]。

律令時代の東山道は、畿内から陸奥国へ至る東山道諸国の国府を結ぶ駅路で[4]、現在の東北地方へ至る政治面・軍事面で重要な最短ルートであった[注釈 2][注釈 3]。

律令時代に設けられた七道の中で中路とされた。陸奥国府(多賀城)からはさらに北へ鎮守府(北上盆地内)まで小路が伸びていた。東山道には、駅伝制により30里(約16 km)ごとに駅馬(はゆま)10頭を備えた駅家(うまや)が置かれていた。

飛騨国へは美濃国府を過ぎた現在の岐阜市辺りから支路が分岐していた。

美濃国・信濃国(伊那盆地)間は神坂峠を通った。信濃国内では松本盆地と上田盆地[5]との間の保福寺峠を通った。信濃国・上野国間は碓氷峠を通った。

武蔵国は奈良時代当初は東山道に属し[注釈 4]、東山道の枝道として東山道武蔵路が設けられた[注釈 5]。その経路は上野国新田より南下し武蔵国府(現・府中市)に至り、同じ路を戻って北上し下野国足利へ進むコース(またはこの逆)が東山道の旅程であった。

出羽国へは、小路とされた北陸道を日本海沿岸に沿って延ばし、出羽国府を経て秋田城まで続いていたと見られている。そのほか、多賀城に至る手前の東山道から分岐して出羽国府に至る支路もあったと見られている。

東山道の建設については誰が計画してそれを実行したかほとんどわかっていないが、断片的な記録として大宝2年(702年)12月10日『続日本紀』に、初めて「初めて美濃の国に岐蘇(きそ)の山道を開く」との記録がある[4]。この記述が示す地域の経路は、美濃国の坂本駅(現・中津川市)から神坂峠を越え伊那谷に至るルートを取っている[6]。また『続日本紀』には、天平9年(737年)に東山道の北端にあたる陸奥国から出羽国に通じる新道の建設工事の様子を示す記述も残されており、陸奥国の鎮守府将軍である大野東人が軍隊を率いて、色麻柵(しかまのき、現・宮城県加美町)から急峻な奥羽山脈を越えて、出羽国最上郡玉野(現・山形県尾花沢市)を経て、北の比羅保許山(ひらほこやま、現・山形県金山町付近)まで至る160里[注釈 6]の道を開発したとされる[7]。

平安時代には、平安京(京都)との間の運脚(運搬人夫)の日数(延喜式による)は以下の通り。括弧内は陸路の行程日数で、前者が上り(平安京方面)で後者が下り。上りは調と庸とともに旅費にあたるものも携行したため、下りの約2倍の日数を要したとされる。

- 東山道:近江国府(1日/0.5日)、美濃国府(4日/2日)、信濃国府(21日/10日)、上野国府(29日/14日)、下野国府(34日/17日)、陸奥国府(50日/25日)

- 支路:飛騨国府(14日/7日)

- 北陸道:出羽国府(47日/24日)

近世

江戸時代になると、江戸を中心とする五街道が整備され、幹線道路としての東山道は、中山道・日光例幣使街道・奥州街道などに再編された。

|

この節の加筆が望まれています。

|

現代

律令時代の東山道に相当するルートと並走する形で、幾つかの国道などの一般道路や鉄道が通っている。概ね長浜(滋賀県)から宇都宮(栃木県)までを東西に横断するルートになり、長浜以南(京都方面)と宇都宮以北(多賀城方面)は南北に縦断するルートになるが、高速道路では京都側から順に名神高速道路・中央自動車道・長野自動車道・上信越自動車道・北関東自動車道・東北自動車道に相当する。

しかし、明治政府が東京を本拠地にした東京奠都を行い、中山道幹線計画断念後は関ヶ原(不破関)と碓氷峠を結ぶ国道や鉄道は、一本の道にされず、幾つもの路線に分断されてしまった。そして、「東京時代」が本格的に到来した後は、従来の「近畿⇔北関東・東北内陸部・常磐三陸」の需要は「南関東⇔北関東・東北内陸部・常磐三陸」へと移っていった。これに加えて、高度経済成長期に「東京・名古屋・大阪の三極集中」が促進された為、例えば岐阜⇔高崎というような東山道沿線の往来が廃れ、さらには近畿地方の経済的・文化的影響力の低下によって近畿⇔北関東・東北の交流も疎遠になったこともあり、関ヶ原と碓氷峠を経由して近畿と北関東・東北内陸部・常磐三陸を結ぶ「東山道」は廃れていった。近年の東北内陸部や常磐三陸から近畿までを往来する高速バスも、最短路が首都高速道路(東京経由の太平洋沿岸ルート)や北関東自動車道(高崎経由の内陸ルート)を経由するよりも、全区間が高速道路で繋がっている磐越自動車道・北陸自動車道経由(長岡経由の日本海沿岸ルート)の方が速い(例:フォレスト号 (大阪 - 仙台線))。このように、幹線道路としての東山道は、全線を通しての「近畿⇔北関東・東北内陸部・常磐三陸」の大動脈とは言えない状況である。

東山道の区間内に限って見ると、東山道の各沿線短区間での交通需要が見込まれるほか、東北地方南東部(宮城県・福島県)および関東地方北部(茨城県・栃木県・群馬県)と長野県間の中距離区間にも地方間としては大きな需要が見込まれており(毎日約32,000人=東京⇔水戸の需要の約50%、東京⇔宇都宮の需要とほぼ同等)、「東山道」経路は地方間では動脈となっている。

- 【参考】東山道ルートでの、京都⇔多賀城の概算距離(810km)

- 京都 -(22km)- 草津 (滋賀県) -(57km)- 長浜 -(12km)- 不破関 -(36km)- 岐阜 -(26km)- 美濃加茂 -(56km)- 中津川 -(100km)- 塩尻 -(55km)- 上田 -(20km)- 小諸 -(22km)- 碓氷峠 -(41km)- 高崎 -(112km)- 宇都宮 -(75km)- 白河関 -(152km)- 岩沼 -(25km)- 多賀城

脚注

注釈

- ^ 近江国は北陸道の一部(西近江路)が通っているために北陸道に所属させても不自然ではなかったが、東山道に所属させているのは、東山道側に重要視される理由があったと推測される。

- ^ 他に陸奥国へ至る経路として東海道諸国を経て常陸国北部から陸奥国へ入る経路(現在の水郡線ルート)も重要で、後世にはこれの重要度が増し、武蔵国東部を経由するなど整備された。

- ^ 当時は大河に橋を架ける技術は発達しておらず、畿内から陸奥国に向かう場合も、京都側から順に揖斐川・長良川・木曽川・豊川・天竜川・安倍川・富士川・多摩川・利根川(関ヶ原以前)・太日川など、渡るのが困難な大河が続く東海道よりも、東山道の山道の方が通行に適していた。このため、東海道の渡河方法が整備される10世紀頃までは東山道は活発に機能しており、戦国時代も織田信長や豊臣秀吉の上洛ルートが現在の名神高速道路に当たる東山道ルートであった。

- ^ 武蔵国は、東京湾岸の令制国の中で唯一、東山道に属した。他の東京湾岸の令制国は東海道に属したが、元々の東海道は、相模国から海路で上総国・安房国を渡り、そこから北上して下総国方面に向かう経路が取られていた。その後、海路に代わり相模国から武蔵国を経由して下総国に抜ける陸路が開かれたため、宝亀2年10月27日(771年12月7日)に武蔵国は東海道へ編入された。

- ^ 後の中山道よりも西寄りの経路を辿っていた。

- ^ この当時の里を現在の距離に換算すると、約84.2 km。

出典

- ^ 市大樹「律令制下の交通制度」館野和己・出田和久 編『日本古代の交通・流通・情報 1 制度と実態』(吉川弘文館、2016年) ISBN 978-4-642-01728-2 P10-13

- ^ 金沢清則. “上野国府とその付近の東山道、および群馬、佐位駅家について”. 2022年10月23日閲覧。

- ^ 鐘江宏之「山国の交通と東山道」『律令制諸国支配の成立と展開』(吉川弘文館、2023年) ISBN 978-4-642-04672-5 P200-202.

- ^ a b 武部健一 2015, p. 50.

- ^ 両者には歴史的時期に信濃国国府が移転された。

- ^ 武部健一 2015, pp. 50–51.

- ^ 武部健一 2015, p. 52.

参考文献

- 武部健一『道路の日本史』中央公論新社〈中公新書〉、2015年5月25日。ISBN 978-4-12-102321-6。

関連項目

東山道

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/25 03:42 UTC 版)

近江国 おうみ/あふみ(江州・近州) 美濃国 みの(濃州) 飛騨国 ひだ(飛州) 信濃国 しなの(信州)諏方国 すわ/すは - 721年に信濃国より分立。731年に再統合。 上野国 こうずけ/かうづけ(上州) 下野国 しもつけ(野州) 陸奥国 みちのおく/みちのく/むつ(奥州/陸州) - 陸奥国は7世紀に常陸国より分立。石背国 いわせ/いはせ - 718年に陸奥国より分立。数年後に再統合。 石城国 いわき/いはき - 718年に陸奥国より分立。数年後に再統合。 出羽国 でわ/では(羽州;山形県、秋田県の一部) - 712年(和銅5年)に越後国出羽郡を割いて出羽国を建てる。同年10月、陸奥国の最上・置賜両郡を出羽国に編入。※ 陸奥・出羽は戊辰戦争の戦後処理の一環で分割された。 陸奥国 (1869-) りくおう/むつ - 陸前・陸中等を分割後の部分。 陸前国 りくぜん - 1869年に陸奥国より分立。 陸中国 りくちゅう/りくちゆう - 1869年に陸奥国より分立。 岩代国 いわしろ/いはしろ(岩州) - 1869年に陸奥国より分立。 磐城国 いわき/いはき(磐州) - 1869年に陸奥国より分立。 羽前国 うぜん - 1869年に出羽国より分立、現山形県に相当。 羽後国 うご - 1869年に出羽国より分立、現秋田県に相当。

※この「東山道」の解説は、「令制国一覧」の解説の一部です。

「東山道」を含む「令制国一覧」の記事については、「令制国一覧」の概要を参照ください。

「東山道」の例文・使い方・用例・文例

固有名詞の分類

- 東山道のページへのリンク