サンソン‐ずほう〔‐ヅハフ〕【サンソン図法】

サンソン図法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/29 05:45 UTC 版)

ナビゲーションに移動 検索に移動

|

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2019年7月)

|

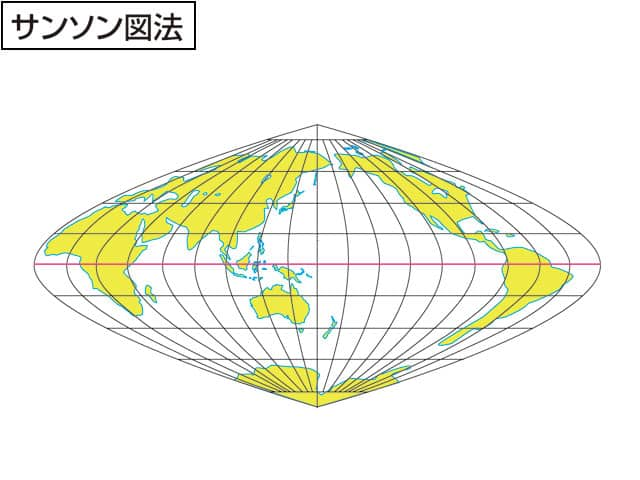

フランスの地理学の父と呼ばれるニコラ・サンソン(Nicolas Sanson、1600 - 1667年)が、1650年発行の地図帳に用いたことからこの名前がついている。しかし16世紀からゲラルドゥス・メルカトルはじめ幾つかの地図帳に用いられていて、実際の考案者は分かっていない。経線が正弦曲線(サインカーブ)で表されることから正弦曲線図法 (sinusoidal projection) とも呼ばれる。また、イギリスの天文学者ジョン・フラムスティード (John Flamsteed) が星図に用いたことからサンソン=フラムスティード図法、また上記メルカトルの地図帳からサンソン=メルカトル図法などの名前で呼ばれることもある。

特徴

擬円筒図法に分類される。また、地図上の任意の場所で実際の面積との比が等しくなる正積図法である。正軸の場合、赤道上と中央経線(曲線ではなく直線で表される経線)上での距離の比が等しい。

同じ正積・擬円筒図法のモルワイデ図法と比較されることが多い。サンソン図法では赤道付近と中央経線付近は正しい形で表されるのに対し、モルワイデ図法では赤道付近が縦方向に伸び、中央経線上では距離の比と縦横の比が緯度によって変化する。またサンソン図法では、赤道だけでなく他の緯線でも緯線上だけに限れば赤道上と同じ距離の比である。しかし中央経線から離れた中高緯度帯では、外周の正弦曲線の形に合わせて斜めに大きく歪む。また極部分では(経線が楕円として表されるモルワイデ図法と違い)経線が直線的に集まるため、歪みが大きくなり正しい形で表されない。

地球全体を表す主題図としては適さないが、他の図法に比べて計算が容易である。

投影式

正軸において、経度 λ、緯度 φ(単位は共にラジアン)、地球半径 R を用いて、

- サンソン図法のページへのリンク