モルワイデ‐ずほう〔‐ヅハフ〕【モルワイデ図法】

モルワイデ図法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/10/14 03:24 UTC 版)

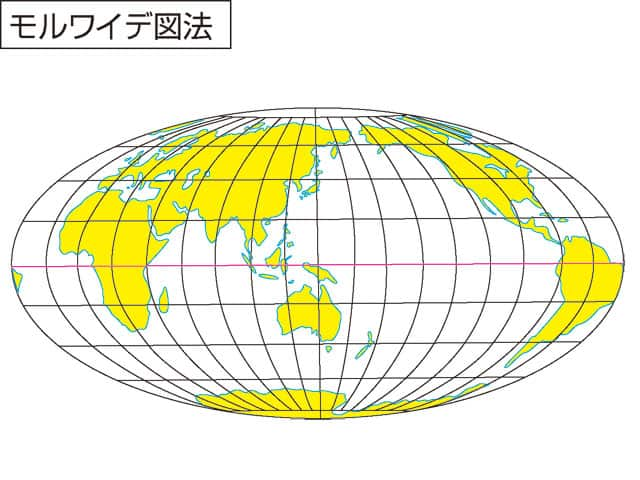

モルワイデ図法(モルワイデずほう、Mollweide projection)は、1805年にドイツの天文学者・数学者カール・モルワイデが考案した[1]地図投影法の一種である。

特徴

擬円筒図法の一種で、地図上の任意の場所で実際の面積との比が等しくなる正積図法である[2]。地球全体を1枚の平面に表現でき、地図の外周は楕円形になる。楕円の長径(横)と短径(縦)の比は2:1となり、縮尺1分の1の地図を作成したとすれば、横36040km、縦18020kmの楕円となる。

緯線はどれも水平な直線になる。経線は中央経線が垂直な直線となるが、それ以外の経線は弧を描く。等積になるように緯線の間隔を調整するため、距離の比は一定になっていない。赤道上では正角でなく、南北方向が東西方向に比べ1.234倍伸びている。中央経線上で正角になるのは緯度40度44分である[3]。地図の周辺部の歪みが大きくなるが、サンソン図法ほど大きくはない。 中・高緯度の地形の歪みは小さい。 主に分布図に利用される。

表式

地球を半径1の球とし、赤道上を縮尺1でモルワイデ図法に投影する場合、経度 λ、緯度 φ に対応する点は

-

この項目は、地理用語に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(プロジェクト:地理/Portal:地理学・Portal:地理)。

「モルワイデ図法」の例文・使い方・用例・文例

- モルワイデ図法という地図投影法

- モルワイデ図法のページへのリンク