ロータリー‐エンジン【rotary engine】

【ロータリーエンジン】(ろーたりーえんじん)

- 星型空冷式レシプロエンジンの一種で、通常とは異なりクランクシャフトが胴体に固定され、シリンダーの方がプロペラとともに回転するもの。

2.と区別するため「ロータリー・レシプロエンジン」と呼ばれることもある。

エンジン本体が回転することにより、より多くの風を当てることが出来、通常のエンジンよりも冷却効率に優れること、また、シリンダーブロックがフライホイールを兼ねるため、エンジン全体の重さを軽減できるとして初期の飛行機に用いられた。

しかし、回転するピストンにバルブを備えるなど機構が複雑であり、また飛行機の大型化にともなってエンジンも大型化していったこと、ジャイロ効果から、姿勢制御を行うと突然意図せぬ方向へ機首が振られること、熱伝導率の良いエンジン素材の採用などからメリットを失い、ほどなく廃れていった。

- 燃料の燃焼エネルギーを回転運動に変換して動力とするエンジン。

レシプロエンジンと異なり、燃焼エネルギーをローターと呼ばれるおむすび型の部品で受けて直接回転運動に変換するため、レシプロエンジンに比べて振動が少なく、部品点数も少ないうえ、サイズも小さい。

またノッキングを起こしづらいため、オクタン価の低いガソリンでも高回転を得やすい。

副次的にではあるが、レシプロエンジンの6気筒とほぼ同等の燃焼間隔のため、排圧が高く、過給機との相性もよい。

ただし燃費や耐久性がレシプロエンジンに劣り、発熱量も大きいため、あまり広くは用いられない。

将来の展望としては、水素を燃料とした「水素ロータリーエンジン」が研究されている。

ドイツのNSU社(現アウディ)とフェリックス・ヴァンケル博士が共同開発したため「NSUヴァンケルエンジン」あるいは単に「ヴァンケルエンジン」とも呼ばれる。

しかしNSU社自身が販売したロータリー搭載車は磨耗や不完全燃焼などの問題が深刻で、実用品とは言い難いものだった。

その他にも多くの企業が実用化に向けて研究をしたが、現在のところ、世界でも日本のマツダだけが採算レベルでの実用化に成功しており、1967年に発表した「コスモスポーツ」を筆頭に、RX-7(SA22C、FC3S、FD3S)から現行のRX-8に至るまで、主力のスポーツカーでは欠かせない存在となっている。

ロータリーエンジンの排気量(ピストン部分の容積)は「単室容積×ローター数」(例えば13Bは「654cc×2」)となるが、税法上(自動車税など)はこれに係数1.5を掛ける。

そのため、RX-7(SA22C、FC3S、FD3S)やRX-8に搭載されている13B系(654cc×2)の場合「654cc×2ローター×係数1.5=1962cc」で、税法上は2.0リッター扱いとなり、ユーノスコスモに搭載されている、3ローターの20B-REW(654cc×3)だと「654cc×3ローター×係数1.5=2943cc」で3.0リッター扱いとなる。

レシプロエンジンよりも軽く、タービンエンジンよりも燃費に優れることから、一部の小型航空機では補助動力として用いられることもあった。

また実用面以外では、その小ささからホビー用のラジコンヘリコプターに用いられることもある。

参考リンク:マツダのくるまづくり ロータリーエンジン

http://www.mazda.co.jp/philosophy/rotary/

ロータリーエンジン

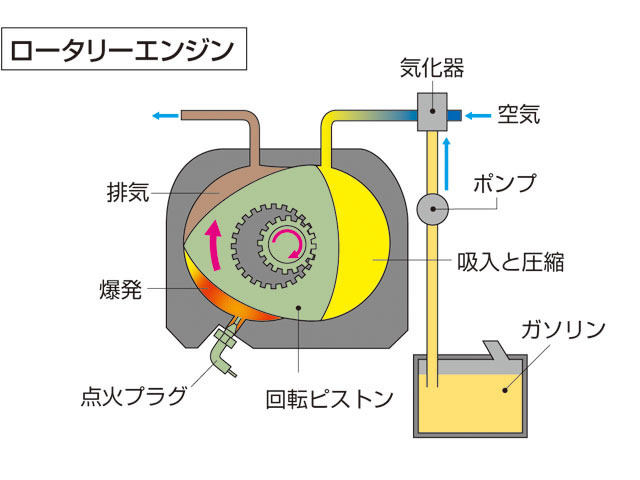

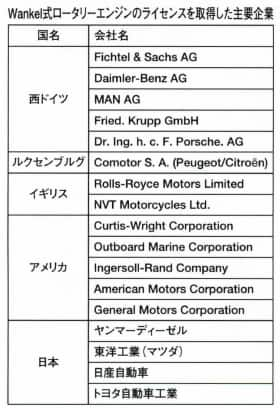

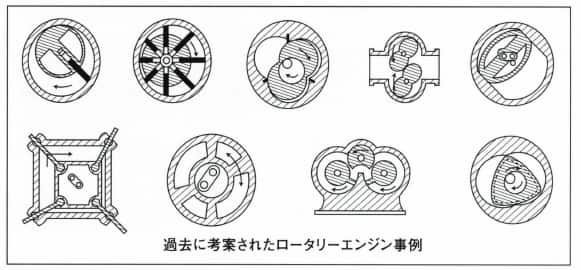

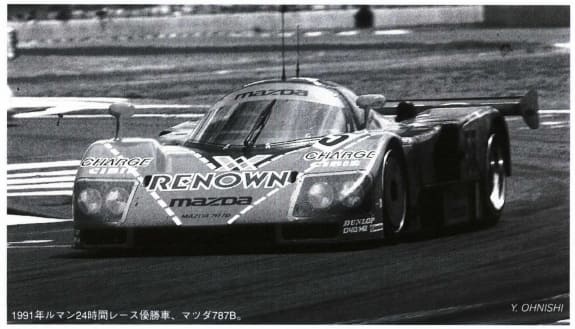

クルマのほか、多くの動力源として使われている内燃機関は、筒状のシリンダー内を往復するピストンによって、2または4ストロークサイクルの作動容積変化を形成させる、いわゆる“レシプロ”(reciprocating engine)であり、作動ガスの膨張圧力を受けるピストンがクランク機構を介し、出力軸にトルクを発生させている。これに対し、膨張ガス圧を直接回転カに変換するエンジンをロータリーエンジンと呼び、バンケル式ロータリーエンジンが唯一実用化されている。古くは往復運動機構をきらった技術者たちが、伸縮する摺動子をもったベーンタイプやルーツブロアタイプなどを考案したが、実用化には至らなかった。このうち2節トロコイド形状のハウジング内を3つの頂点をもつローターが遊星運動し、4ストロークサイクルを形成する方式のエンジンがE.H.Felix Wankel博士(西ドイツ、1902~1988年)により考案され、まず外周ハウジングも回転するタイプのものをDKM(Doreh Kolben Motoren)という呼称で1957年に発表、次いでハウジング固定タイプのKKM(Kreis Kolben Motoren)が1959年11年に実用化発表され、NSU社が基本特許を取得。ダイムラー・ベンツ、C.S.A(Peugeot/ Citroen)、ロールスロイス、GM、AMC、カーティス・ライト社、日本ではヤンマーディーゼル、東洋工業(現マツダが61年にライセンス取得)、日産自動車、トヨタ自動車など各社がライセンスを受け、本格実用化に向けてしのぎを削った。NSU社が64年シングルローターのプリンツ・スパイダーを発売、これが実用化第1号車である。その後67年5月、マツダが2ローターのコスモ・スポーツ、次いでNSU社がRo-80を発売。68年にはダイムラー・ベンツ社がC-111という3ローターのミッドシップスポーツカーを発表して話題をまいたが、発売には至らなかった。最終的にマツダが研究開発を続けて本格量産化に唯一成功、数度にわたる排出ガス規制強化、燃費基準強化を克服しながら多数のモデルに搭載、2003年発売のマツダRX-8のサイドポート排気方式をもった2ローターNAの“RENESIS”に至っている。また、1991年のルマンで日本車唯一のウイナーとなったマツダ787Bは、4ローターNAエンジン搭載車だった。

ロータリーエンジン

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/10 23:43 UTC 版)

(マツダミュージアム、2005年2月撮影)

ロータリーエンジン(英語: rotary engine)は、一般的なレシプロエンジンの様な往復動機構による容積変化ではなく、回転動機構による容積変化を利用して、熱エネルギーを回転動力に変換して出力する原動機である。

ドイツの技術者フェリクス・ヴァンケルの発明による、三角形の回転子(ローター)を用いるオットーサイクルエンジンが実用化されている。ヴァンケル型ロータリーエンジンとレシプロエンジンとでは構造は大きく異なるが、熱機関としては同等に機能する。本項ではこのヴァンケルエンジン(Wankel engine)について述べる。

概要

ロータリーエンジンの研究は原理的には古くから行われてきたが、その中で唯一実用化された所謂ヴァンケルエンジンは、1957年に西ドイツ(当時)のNSU社とWankel社が共同研究により開発に成功した[1]。

レシプロエンジンとは基本的に大きく異なる構造を持っており、エンジン本体にピストンのような往復運動部はなく、回転運動するローター[注釈 1]により回転動力を得ている。またロータリーエンジンの吸気および排気のポートは、ハウジングの内側面に設けられた孔がローター自体により開閉されるため、一般的な4ストロークレシプロエンジンのような、往復動する吸排気バルブやこれを開閉するカムシャフトなどの動弁系は必要ない。

4ストロークレシプロエンジンと同様にオットーサイクルやディーゼルサイクルでの熱力学的動作が可能だが、実用化されたのはオットーサイクルのガソリン燃料火花点火機関であり、ガソリンに代えて水素燃料を使える物も試作されている。なお、ガスタービンエンジンも本項のロータリーエンジンと同様に回転運動により出力を得ているが、これは速度型の内燃機関であり、容積型内燃機関であるロータリーエンジンとは別に分類される[1]。

ロータリーエンジンとして上記の「ヴァンケルエンジン」のみを指す場合も多く、また「回転ピストン型エンジン」、時には「ピストンレスエンジン」と呼ばれることもある。自動車用としては、日本ではヴァンケルエンジンを指して「ロータリーエンジン」(「RE」と略記される)と呼ぶことが一般的であるが、日本以外では「Rotary engine」とも、あるいはより限定的に「Wankel engine」とも呼ばれる。航空機用として「ロータリーエンジン」と呼ぶときは、星型エンジン本体(シリンダー側)がプロペラとともに回転し、クランクシャフトは固定されている構造の回転式レシプロエンジンを意味する場合と、本項のヴァンケルエンジンを意味する場合とがある。

レシプロエンジンとの排気量換算

ロータリーエンジンの出力軸回転数とは、ローターではなくエキセントリックシャフト[注釈 2]の回転数であり、これが4ストロークレシプロエンジンのクランクシャフト回転数に相当する。ロータリーエンジンは、1ローターあたりエンジン回転1回転に1回単室容積分の空気を吸入するため、1気筒あたりエンジン2回転に1回単気筒容積分の空気を吸入する4ストロークレシプロエンジンの2倍の吸気回数を持つ(詳しくは下記「動作」を参照)。すなわち、ロータリーエンジンの実質吸気量は「単室容積xローター数x2」となる。このため、内燃機関工学分野においては2ストロークレシプロエンジン同様に、当初から現在まで一貫して換算係数2が用いられている。

日本の自動車税課税時の排気量区分では、「単室容積×ローター数×係数1.5」として換算される[2][注釈 3]。これはロータリーエンジンの出力が「単室容積xローター数x1.5」程度の換算吸気量のレシプロエンジンと同等だったためである。

モータースポーツ分野においては、ロータリーエンジンデビュー期には工学的にロータリーエンジンの排気量に係数「2」を掛け、その値をレシプロエンジンの排気量区分に当てはめていた。しかし、レシプロエンジンの約2倍の空気(と燃料)を吸入しながら出力は1.5倍程度しか得られないため「燃料消費率が3割悪い」という性質を持ち、特にモータースポーツにおいては出力差だけでなく燃料タンク容量や燃料消費に伴う車重変化まで考慮するとレシプロエンジンとの平等な排気量換算は極めて困難である。そのため競技の種類(例えばスプリントレースか耐久レースか、など)によって異なる換算係数[注釈 4]が用いられたり、またF1などのようにロータリーエンジンの使用を認めない競技もある。

構造

サイドハウジングは取り外され、まゆ形のローターハウジング、三角形のローター、その中に通されたエキセントリックシャフトなどが見える

構成

ロータリーエンジン本体の構成部品の概略を下記に示す[3]。燃料供給系・吸排気系・潤滑系・冷却系・電気系などは、一部構造は異なりながらもレシプロエンジンと同様に別途設けられるが、上述のとおりローター自体が弁機能を呈するので動弁系は不要である。なお相当部品名は、レシプロエンジンに対するものである。

- ローター

- ピストンとコネクティングロッドに相当するもので、ローターハウジングのトロコイド曲線に内接する3葉の内包絡線で構成された、三角形(ルーローの三角形)をしたもの。中心にはローターベアリングを介してエキセントリックシャフトがはめられる丸い穴部があり、その縁にはサイドハウジングのギヤ部とかみ合う内歯の歯型(インターナルギヤ)が設けられている。自動車ファンの間では「おにぎり」と称される事もある。

- シール

- ピストンリングに相当し、ローターに取り付けられている。ピストンリングは通常2-3本で円筒面に対し気密を保つが、ロータリーエンジンのシール類は数も多く、平面に対して長い範囲で気密を保ちながら摺動しなければならない。

- エキセントリックシャフト

- クランクシャフトに相当するもので、それと同様にエンジンからの出力軸となる。ローターの取り付く位置のみ芯がずれて太くなっている偏心軸である。右下の動作図ではローター中央の白い部分がこの偏心部で、サイドハウジングに通される回転軸は図中のBの位置となる。

- ハウジング

-

シリンダーやシリンダーヘッドに相当し、点火プラグの取り付け部や吸排気ポートが設けられている。

- ローターハウジング

- 内側面が2ノードのペリトロコイド曲線というまゆ型であり、この内部でローターやエキセントリックシャフトの偏心部が回転する。ローターおよびサイドハウジングとともに燃焼室を構成する。吸排気ポート側と向かい合うくびれ部分(右下図では右側中央)に点火プラグが取り付けられるが、縦長の燃焼室となるために多くはツインプラグとされ、市販以外では3プラグの採用例もある。

- サイドハウジング

- ローターハウジングの側面(右下図の手前および奥の面)をふさぐものである。エキセントリックシャフトの回転軸が通る部分があり、ローターに接する面のその部分の周囲には、外歯のステーショナリギヤ(右下図の茶色のもの)が突起状に固定され、これがローターの内歯とかみ合う。ローターのギヤとステーショナリギヤとの歯数比は3:2である。

吸気→圧縮→膨張→排気のオットーサイクルが3組同時進行している

(吸排気共にペリフェラルポートの例)

動作

エキセントリックシャフトの偏心部がローターの穴に通されていて、エキセントリックシャフトの回転によりその軸心のまわりをローターが公転するが、この両者間では自由に回転できるようになっている。ローターが自転1回転の間に3回公転、すなわちエキセントリックシャフトが3回転するように、サイドハウジングのステーショナリーギヤとローターのインターナルギヤとのかみ合いによって制御されている。なお、エキセントリックシャフトの偏心量やローターの中心からアペックスまでの距離は、上記の動作時にローターの各頂点がローターハウジングのトロコイド面をなぞるように設定されている。

ローターとローターハウジングの間の作動室容積は、ローターの1回の自転の間に拡大と縮小を2回ずつ生じるが、この間に4ストロークエンジンがクランクシャフト2回転で行うのと同様の工程(オットーサイクル)を1サイクル実行する。このサイクルがローターの3辺の上で位相をずらしてそれぞれ進行しているので、ローターの自転1回、すなわち公転3回の間に3回の燃焼・膨張行程がある。ローターの自転運動ではなく公転運動がエキセントリックシャフトを回転させて出力となる。

4ストロークレシプロエンジンと比較すると[4]、

- 1回の燃焼・膨張行程に要する出力軸の回転数は、ロータリーエンジンでは1ローターあたり1回転であり、対して4ストロークレシプロエンジンでは1気筒あたり2回転である。

- 1つのオットーサイクルに要する出力軸の回転数は、ロータリーエンジンでは3回転(1080°)であり、対して4ストロークレシプロエンジンでは2回転(720°)である。

- ロータリーエンジンの「吸気」「圧縮」「膨張」「排気」の各行程は270°(1080÷4=270)あり、対して4ストロークレシプロエンジンでは180°(720÷4=180)である。

吸排気ポート

ハウジングに設けられる吸排気ポートは、その位置・形状により以下のように分類される。

- 基本となるポート

-

- サイドポート

- サイドハウジングに設置されたポート。ローターが回転しガスを吸排気する方向とポート口の方向が90度曲がっているため、抵抗が増えて効率に難があり、また排気ポートに採用した場合は、曲がり角となる排気ポート周辺に熱だまりが起こりすすも発生しやすい。その一方でポート位置・形状の自由度は高く、オーバーラップ(ひとつの作動室に吸気・排気の両ポートが同時に開いている時間)を小さく抑えることが可能なため、低回転での安定回転やトルクを確保しやすい。ただし外周寄りの位置でローター回転方向にポートを拡大(レシプロエンジンでのバルブカム作用角の拡大に相当)した場合には、ローターの頂点がポート上を通過するようになって隣接する作動室同士がつながってしまうこともある。吸気ポートとしては、マツダの大多数の市販車用エンジンに採用されている。「RENESIS」13B-MSPエンジンでは排気もサイドポートとして、ゼロオーバーラップを実現している。

- ペリフェラルポート

- ローターハウジングのトロコイド面に設置されたポート(右上図の通りの位置)。高回転での吸排気効率に優れた形式であるが、ローターの頂点がポートを通過するときに隣接する作動室とつながり、また吸排気ポートのオーバーラップを小さくできず、吸排気間の吹き抜けを起こしやすい。結果として排出ガス値や燃費の悪化を招く。上記13B-MSPを除くほとんどのエンジンで排気ポートに採用され、吸気ポートでは主に競技用エンジンに採用されるほか、NSUのエンジンなどにも採用例があった。

- 応用的なポート

-

- クロスポート/コンビネーションポート

- 低回転用のプライマリー(サイドポート)と高回転用のセカンダリー(ペリフェラルポートの場合もある)の2つの吸気ポートを組み合わせたもの。高回転時に吸気系内の制御でセカンダリーポートを機能させることで、ポートタイミングの最適化とともにポート面積が拡大される。

- ブリッジポート

- 吸気サイドポートの一種であり、競技用エンジンやチューニングなどで出力向上のためにサイドポートをハウジング外側へ拡大(レシプロエンジンでのバルブ径やバルブリフトの増加に相当)した場合に、アペックスシールやサイドシールの破損や脱落を防ぐ目的でシールの通過位置のみにサイドハウジング内壁を残したものである。残された内壁部分がポートにかかる橋のように見えるので、ブリッジポートと呼ばれる。

- オギジュアリーポート

- Auxiliary port、すなわち補助ポート。13B-MSP(6PI仕様)が採用した3番目の吸気サイドポートや、上記ブリッジポートで分割されたポートの一方などの呼称で、主に高回転域での吸気量増大に寄与し、さらなる出力向上を目的として追加されたポートである。ブリッジポートの一方をローターハウジングのトロコイド面にまで広げ、なかばペリフェラルポートとした競技用エンジンも存在し、このようなポートをオギジュアリーポートとしている場合もある。

長所・短所

|

この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2021年10月)

|

4ストロークレシプロエンジンとの比較で、以下のような長所・短所がある。

長所

- 同程度の出力で比較すると、冷却装備を考慮しても軽量且つコンパクトである。エンジン搭載位置の自由度が高くなり、ミッドシップレイアウトに頼らずとも均等な前後重量配分で低慣性モーメントのスポーツカーを、軽量・コンパクトに仕上げることが可能である。また、搭載自由度の高さは電気自動車のレンジエクステンダーなどにも向く。

- 出力軸1回転あたりの燃焼回数が2倍となるため、同じ総排気量でも出力が高い。

- ローターの公転運動をともなってはいるが偏心量は小さく、低振動・低騒音(機械騒音)である。

- エンジンの回転が滑らかである。各行程が270°(4ストロークレシプロエンジンの1.5倍)と長いので、複数ローター間の膨張行程の重なりが4ストロークレシプロエンジンより多く、ロータリーエンジンのトルク変動(筒内圧によるトルクの波)は4ストロークレシプロエンジンより小さくなる。このために、上記燃焼回数の増加と合わせて、2ローター(4ストロークエンジンの4気筒に相当)でも6気筒並み、3ローター(4ストロークエンジンの6気筒に相当)で8 - 12気筒並みの滑らかさであるとされる。

- 動弁系がないためエンジン本体の部品点数が少なく、またバルブ駆動に伴う摩擦損失がない。

- 燃焼温度が低いためノッキングしにくく、燃料のオクタン価の影響を受けにくく、ある程度粗悪な燃料にも耐える。

- 燃焼温度が低いため、排気ガス中の窒素酸化物(NOx)濃度が低い。

- 構造上低回転向きではないため、排気エネルギーを利用するターボチャージャーより、スーパーチャージャーとの相性がよいとされる。

特に上記長所のうちの「低振動、低騒音」は、往復運動を回転運動に変換するのではなく、もともとが回転運動である本エンジンの構造に由来するものであり、当初は性能でもレシプロエンジンを大きく引き離して未来のエンジンともてはやされ、世界中の自動車メーカーが開発を行う大きな理由となった。

短所

- 燃焼室が扁平で表面積が大きく、また、ローターの回転に伴って燃焼室が移動するため、冷却損失が大きい。同程度のエンジン外形寸法や出力で比較すると、大掛かりな冷却装置が必要となる。

- 上記により低回転域の燃焼安定性が悪く、熱効率も低く、その域でのトルクとレスポンスは同出力のレシプロエンジンと比べて劣る傾向にある。街乗りなど主に低回転域で走る際には、燃費および運転性(ドライバビリティ)で不利である。

- 排気バルブがなく排気ポートが急激に開くため、排気騒音が大きく排気温度も高い。

- 燃焼室が扁平かつ縦長で、トレーリング側(吸気ポート寄り)の隅部が完全燃焼しづらく、排気ガス中に未燃焼燃料の炭化水素(CnHm)濃度が高い。

- シールの総延長が長いため、摩擦損失が大きい。

- 各シールにかかる負荷方向・摺動速度が常に変動していること、角になっている部分も摺動シールでの密閉を要求されることからシーリングの確実性・耐久性の確保が困難である。

- ローターハウジングのトロコイド面とローター上のアペックスシールとの間の潤滑のために作動室内へのオイル供給が必要で、オイル消費量が多くなる。

- ローターの製造公差に合わせて寸法違いのシールを多数用意する必要があり、その選択と組付けにも熟練工の技を要する(手作りとなる)ため、ライン生産に向かない。

- アペックスシールなど特殊な部品で構成されるため、一般的なレシプロエンジンとは異なる整備の知識が必要になる。

用途

自動車用

自動車用としてはNSUヴァンケルタイプが唯一実用化されている。その後、NSUに続いて東洋工業(現・マツダ)が量産化した。ほかにもシトロエンなどが生産モデルに搭載しているが、1970年代以降も自動車用として量産を続けたのは、資本主義圏内ではマツダのみである。

20社を超える自動車メーカーがNSUから基本特許を導入して開発を進めたが、実用化に向けた開発はマツダが先行して周辺特許を固めたため、1974年の時点で既にマツダの周辺特許を避けては通れない状況になっていたという[5]。

以下、マツダを除いたロータリーエンジンの概況について記述する(マツダに関する詳細は後述)。

トヨタ自動車

595cc×2ローター、120PS。酸化触媒方式で昭和53年排ガス規制に適合できたという。トヨタ独自の技術として、リーンバーン実現のためキャブレターによる2層吸気方式を採用した試作機もあったが、2プラグ点火方式、サイドポート吸気、ペリフェラルポート排気等は当時のマツダ製と共通である。

NOx排出量が少ないという時代の要求に合致していたため、1971年にNSU社と技術導入契約を結び開発を始めた[6]。試作機は595 cc × 2ローターで出力120 PS/6000 rpmであり、酸化触媒を用いることで昭和53年排出ガス規制に適合した[6]。2層吸気方式での希薄燃焼(リーンバーン)により熱効率の改善を試みたが、燃費はレシプロエンジンに及ばず、社内基準を満たさなかったために開発は中止された[6]。

日産自動車

1972年の東京モーターショーに、ロータリーエンジンを搭載したサニーを参考出品し、2代目(S10型)シルビアはロータリーエンジンを搭載することを前提に市販間近といわれていた[7]。しかし、1973年に起きた第一次オイルショックに見舞われたことを契機に、省エネルギー志向に切り替わった社会情勢においては燃費の良くないロータリーエンジンは相応しくないとの理由から、既存のレシプロエンジンに変更され、市販には至らなかった[7]。

メルセデス・ベンツ

1960年代からロータリーエンジンの研究を開始し、ミッドシップに4ローターロータリーエンジンを搭載したコンセプトカー「C111」を1970年のジュネーブ・モーターショーで発表したが、耐久性の面で問題が生じ、市販されることはなかった。

アウディ

ロータリーエンジンの元祖NSUを吸収合併したアウディは、2010年のジュネーブ・モーターショーにおいてコンセプトカー「アウディ・A1 e-tron」を発表した[8]。これは、ロータリーエンジンを発電機専用に使用したシリーズ・ハイブリッド(レンジエクステンダー付きEV)である。

ロールス・ロイス

低圧高圧二段構成のロータリーディーゼルエンジン「R6」を試作している。

シボレー

1970年代に独自のロータリーエンジン開発計画が存在し、1973年にミッドシップに2ローター/4ローターを搭載したコルベットを発表したが、第一次オイルショック直後だったため、市販されることはなかった。また、GMからロータリーエンジンの供給を受け、同社初のFFとなる予定であったシボレー・ベガの発表を計画していたが、最終的には既存のレシプロエンジンを使ったFRレイアウトへの変更を余儀なくされた。

ジョンディア

農業用トラクターなどで知られる同社は、米軍部のマルチフューエルエンジン化構想に応えたロータリーエンジンを完成させ、海兵隊車両に採用された。

ソビエト連邦・ロシア

ロシアでは、ソビエト連邦(ソ連)時代からソ連崩壊後の2000年頃まで、幅広い車種でロータリーエンジン搭載車を量産していた。ソ連では国策の一環として、国営のアフトヴァース(VAZ)に命じてロータリーエンジンの製作を行わせていた。ソ連の一般市民には、現在の基準から見れば比較的低性能なレシプロエンジンの車両しか販売されていなかったため、安価に高出力を出せるロータリーエンジンはKGBをはじめとした官公庁向けの車両や、高級官僚や軍人向けに販売される高性能車両にはうってつけであった。

ソ連のロータリーエンジン開発は、資本主義圏のメーカーとは一切の提携の締結なしに行われ、リバースエンジニアリング元はNSU系の1ローター654ccのエンジンとされている。そのバリエーションはマツダに劣らないもので、市販車には1ローターから3ローターまでが存在し、試作エンジンには4ローターも存在した。市販車では合計8車種に搭載され、エンジンの種類は試作も含めると20種類に達するとされる。最高出力も燃料供給装置の幾多の改良を経て、航空機向けに開発された2ローターの最終型VAZ-416は180馬力から206馬力、3ローターの最終型VAZ-426は270馬力、試作4ローターのVAZ-526は400馬力に達していた。

1974年から製造が開始され、ソ連が崩壊しロシア連邦となった後も2002年頃までロータリーエンジン車の販売が続けられたものとされているが、その総生産台数やエンジン設計の全容などの情報は、現存するメーカー自体も積極的に公表しない事情もあり、冷戦終結後の現在も西側諸国にはあまり伝わっていない。ただし、ロシアのエンスージアストの間ではチューニングカーのベース車両としてある程度の知名度はあるようで、NAチューンやターボチャージャー取り付けなどの改造が施されたVAZ製ロータリー車の走行映像が、YouTubeなどに数多く投稿されている[9]。

-

NSUが開発していた世界初の3ローターエンジン、Wankel NSU 619型エンジン。

-

1970年代のトヨタ製研究用ロータリーエンジン。

-

1974年、GMがシボレー・ベガ用に開発したRC2-206型エンジン。

-

ロールス・ロイス R6型エンジン

-

VAZ-2105に搭載されたVAZ-411型エンジン。

オートバイ

- オートバイ用エンジンとしてロータリーエンジンの採用を試みた初の事例は、1960年の東ドイツのMZモトラッドである。MZは当時トラバントを製造していたIFA (自動車)と共に自社製2ストロークエンジンを置き換える目的でNSUとライセンス契約を締結。1959年式MZ・BK350のフレームに175ccx1ローターの水冷ロータリーエンジンを搭載した試作車両、MZ・KKM175Wを製作。1965年には当時汎用エンジンとして相当数の販売実績があったZFザックス製空冷エンジンを参考に、175ccx1ローター空冷エンジンのMZ・KKM175Lも試作した。両社とも当時のMZ製2ストロークエンジンよりも良好な出力特性を発揮したものの、排気温度の高さに伴うアペックスシールの破損の問題、製造プロセスの複雑さ等から2ストロークエンジンを上回る利点が得られないと判断され、1969年のライセンス契約失効と共に計画は破棄された[10]。

- 1970年にドイツのDKW傘下のハーキュレスは、ハーキュレス・W2000をドイツIFMAモーターサイクルショーで発表。1973年に限定生産、1974年に量産を開始し、1,800台程度を販売したとされる。W2000は市販された世界初のロータリーエンジン搭載オートバイだった。エンジンはザックスが開発したものがベースとなっており、ザックスはロータリーエンジンの製造を取りやめたあと関連機材をノートンに売却している[10]。

- 1972年の第19回東京モーターショーにヤマハがヤンマーディーゼル(現・ヤンマーホールディングス)と共同開発したロータリーエンジンを搭載したプロトタイプであるヤマハ・RZ-201[11]を出展するが、第一次オイルショックの影響等により市販を断念し試作のみに終わる。排気量は330cc×2ローター。なお、欧米圏ではRZ-201は同年のNSUとのライセンス契約から余りにも短い期間で発表に至っている事や、排気管周りにロータリー特有の排気温度対策が特に何も考慮されていない事から、前年の1971年に発表された2ストローク4気筒のヤマハ・GL750[12]共々、(ブラフ・シューペリアを手掛けたジョージ・ブラフがしばしば顧客に対して用いた手法である)単にモーターショーの観衆に技術力を誇示する為だけに製造された、或いは市販候補の本命であったヤマハ・TX750の発表前に投じられた「見せ球」であったと見なされている[10]。同様の感想は同時期にRE-5の開発を進めていたスズキの技術陣も感じていたとされており、1972年のRZ201の発表時にも「所詮"走らないもの"には目もくれず眼前のRE-5の開発に集中した」という[13]。

- 1973年、カワサキは後にカワサキ・KXシリーズを手掛けた財部統郎をプロジェクトリーダーとする開発チームを立ち上げ、1971年にNSUと締結したライセンス契約に基づき、ロータリーエンジン搭載の試作車両であるカワサキ・X99の開発を開始した。900ccの水冷2ローターをカワサキ・Z650のフレームに搭載したX99は1974年には完成し[10]、谷田部高速周回路にてテストが重ねられたが、排熱問題、弱いエンジンブレーキ、燃費の悪さといった諸問題からロータリーエンジンの大型オートバイへの採用は不適であるという結論に至り、1976年にプロジェクトは凍結され、試作のみで終わっている[14]。

- 1974年、オランダのバンビーンはシトロエン・M35やシトロエン・GSビロトールのロータリーエンジンを手掛けていたコモトールに水冷2ローターエンジンの製造を依頼し、モトグッツィ製のフレーム、ポルシェ製のトランスミッションを組み合わせたバンビーン・OCR1000を開発、二代目ロータス・エリートと同じ価格という高価さから、1976年の市販開始から1978年の生産終了までに僅か38台が製造されたのみであった[10]。

- 1975年、ホンダは全くの独力で開発した空冷1ローターエンジンをホンダ・CB125のフレームに搭載したホンダ・A16/24を試作[10]。市販はされなかった[15]。

- 1975年-76年 スズキが単独でハウジングのメッキ技術を含む開発を行い[16]、497cc×1ローターのロータリーエンジンを搭載したRE-5を販売(輸出専用車)。レシプロエンジンに比べ、排気管周りの発熱は数段大きかった為、排気管にも特別な排熱対策が施された[17]。第一次オイルショックと重なり、少数の生産のみにとどまったが、約6,000台を生産した。米国からのバックオーダーは2万台であったという。型式はRE-5Mが初期型で最終型はRE-5A。M型はジョルジェット・ジウジアーロのデザインでつとに有名。当時、次期RE-5の計画試作が始まっており、そのほか、汎用小型ロータリーエンジンもすでに試作を終えていた。RE-5の開発にはスズキ本社のエンジン技師である白鷺貞夫や[13]、東京研究所で汎用エンジンの開発を担当した中野広之らが合流して進められた[16]。白鷺によると、スズキはRE-5の開発に社運を懸けて臨んでおり、発売後の海外市場のユーザーの反応も非常に好調であった事から、石油危機(とそれに伴うロータリーへの世論感情の悪化)さえなければ販売中止にはならなかっただろうとされている[13]。RE-5は短命に終わったが、その技術の多くは後のスズキ大型車にも生かされた[13]。白鷺自身もRE-5製造中止の報を受けて暫くは失意の日々を送ったが[13]、その後もスズキのエンジン技師として1990年代まで大型自動二輪車の開発に携わり、スズキを退社後はハーレー・ダビッドソンのカスタムU型エンジン(タンデム2気筒)のビルダーとして足跡を残している[18]。

- 1969年、イギリスのバーミンガム・スモール・アームズは気鋭の技術者であったデビッド・ガーサイドを雇用し、既に市販されていたザックスの空冷汎用ロータリーエンジンをBSA・B25スターファイアに搭載した試作車両を製作してロータリーエンジンの研究を開始した。ガーサイドは独自の強制空冷システムを開発して熱問題に対処したが、1973年にBSAは経営破綻しノートン・モーターサイクル、トライアンフと三社合併した。ノートンに移籍したガーサイドはトライアンフ・バンディッドのフレームに新開発の空冷2ローターを搭載した試作車両を経て、新型フレームを採用したノートン・P39、1978年には水冷2ローターを採用し少量生産ながら市販に至ったノートン・P42へと発展、1984年に警察向け車両であるインターポール2(インターポールの名を持つが、用途はいわゆる白バイである)を手始めに、1987年に一般向けのクラシック、その後もコマンダー、F1、F1スポーツ、競技用のRC588、RCW588、NRS588などの水冷2ローターエンジン搭載のオートバイを1992年まで生産していた[10]。うちTT-F1に出場させたものはマツダの技術協力を得ている。2009年、ノートンの経営主体の変更により、ロータリーエンジン搭載マシンの開発も復活し、レース用のNRV-588とその公道版CR700Pの開発が進められている。ノートンのロータリー復活の立役者としては、1990年にノートンのワークスチームから独立してロータリーのロードレーサーでのグランプリ参戦を続けたブライアン・クライトンの存在が挙げられる。クライトン率いるクライトン・レーシングは、1994年にロードレース世界選手権のレギュレーション変更でロータリーが禁止されて以降もロータリーエンジンを搭載したロードレーサーの研究開発を独自に続け、2017年に技術提携という形でノートンに復帰した[10]。

- ソビエト連邦のセルプホフに拠点を置く全連邦国立自動車産業研究所(英:VNII-Motoprom、露:Всесоюзный научно-исследовательский институт Мотопром、略称:ВНИИ Мотопром、モトプロム)は、その歴史上3度に渡りロータリーエンジンを搭載したオートバイを試作している。最初に1974年にBMW・R71を元にしたドニエプル・MT-9のフレームに495ccx1ローターの強制空冷エンジンを搭載したモトプロム・RD-501Bを2台試作。1985年には660ccx2ローター空冷エンジンを搭載したモトプロム・RD-660、1987年には水冷2ローターのモトプロム・RD-515、RD-517、V-500の3種を試作したが、いずれも量産には至らなかった[10]。モトプロムはソ連の持つ技術力で西側のオートバイ技術に対抗できるかを研鑽する為だけに活動した特異な非軍事研究組織であり、1960年代にはボストーク・ロードレーサーでロードレース世界選手権に参戦し、1965年シーズンには3位入賞の記録も残していたりもした[19]。モトプロムのロータリーエンジンは、RD-501Bはザックス、RD-660はノートンと非常に良く似た構造であり、リバースエンジニアリングや産業スパイにより技術情報が解析・流出されて製造されたもの。RD-515/RD-517/V-500はザックスを元に2ローター、水冷に独自改良したものと見なされている[10]。

- 1989年、ソ連のイジェフスク機械製作工場(現・ラーダ・イジェフスク)はロータリーエンジン搭載のスーパースポーツであるIzh・スーパーローターを試作、翌1990年にプレス発表が成された。1980年代末、ソ連はペレストロイカにより西側諸国への改革開放を進めつつあり、ソ連国営企業も西側諸国への輸出を見込んだ急速な経営改革を求められる事となった。スーパーローターはそうした時代背景の中で計画された車種であったが、1991年末のソビエト連邦の崩壊により計画は白紙化された[10]。

航空機

左上から反時計回りに、プロペラハブ、ベルトガイド付きのマスト、ラジエーター、ヴァンケルロータリーエンジン、マフラーカバー。

小型軽量ながら高出力という利点を活かし航空機用のエンジンとして採用された例がある。また軽量でオクタン価の低い燃料でも稼動するため補助動力装置に採用例がある。

大手グライダー製造メーカーであるドイツのアレキサンダー・シュライハー社は、自力で離陸できる動力格納式のモーターグライダーである、オープンクラスアレキサンダー・シュライハー ASH 25、18mクラスアレキサンダー・シュライハー ASH 26や、2004年に初飛行したベストセラー練習機アレキサンダー・シュライハー ASK 21を基にしたASK21 Mi に、従来の空冷2ストロークエンジンではなくシングルローターのヴァンケルロータリーエンジンを搭載している。これは、もともとノートンのオートバイ用であったものを、ダイヤモンド・エアクラフト・インダストリーズグループのダイアモンドエンジン社が改良、発展させたものである。

ヘリコプター用としては、シトロエン RE-2やYoungcopter NEOに採用された。

Moller社ではポール・モラーがFreedom Motorsのロータリーエンジンを使用したスカイカーとしてMoller M400やMoller M200Gを制作している。

シコルスキーでは、無人実験機・サイファーの動力にヴァンケルロータリーエンジンを用いている。

ホームビルト機では、マツダ車から取り出したロータリーエンジンを搭載できるように設計された機体もある。

ドローン

IHIエアロスペースは、排気量600ccのツインロータリーエンジンと電気モーターを組み合わせたハイブリッド推進のマルチコプター型ドローンの試作機を2022年に公開している[20]。

模型飛行機

模型飛行機用として超小型のロータリーエンジンが市販されている。小川精機は工程容積4.97 ccの49-PIをかつて製造販売していた。実用回転数は2,500 - 18,000 rpmで、出力は1.1馬力/17,000 rpmである。初期はサイドポート吸気であったが、49-PI Type IIではペリフェラルポート吸気に変更されている。現在でも入手可能なものは日東工作所製で、行程容積11.97 ccのNR-12HとNR-12Pである。

船舶

- モーターボート

- マツダの自動車用エンジンをベースとしたエンジンがモーターボートで使用されている。2011年にタイソン・ガーヴィンによって、パワーボート用として4ローターエンジンを3つ並列に配置した総排気量15,724ccの12ローターエンジンが開発されている[21]。

- 船舶用船外機

- ヤンマーは1969年に世界初のロータリーエンジンの船舶用船外機として、22馬力1ローターのヤンマー・R220を発売、1972年には28馬力のヤンマー・RM28、1974年には2ローター50馬力のヤンマー・RM50へと発展していくが、石油危機の直撃を受け1975年に販売を終了[22]。ヤンマーのロータリーエンジン部門は後述のチェーンソーにその活路を求めていく事となる[22]。ロータリー船外機は4ストロークエンジンと比較して振動は少なかったが、燃費が悪い事も販売終了の一因となった[23]。

汎用動力

- 汎用エンジン

- 様々な機器の動力源として用いられる小型の汎用エンジンは、ロータリーを手掛けた多くのメーカーで研究段階初期の習作として試作が行われた事例が多いが、実際に販売に至ったケースは少なかった。この分野で最も大きな成功を収めたのは1965年に発売されたZFザックスのザックス・KM48エンジンである。KM48は定置機器のみならず、モーターボート、オートバイ、小型農業機械などの乗用機械への搭載も意識した設計が成されており、前述のロータリーエンジン搭載オートバイのいくつかは、技術者がこのエンジンをオートバイに搭載できないかを真剣に検討した末に誕生したという経緯を持つものも存在した程であった。ザックスはKM48を軽量化しモーターグライダー用としたザックス・K8Bの販売も行ったが、KM48、K8B共に石油危機後の1975年に販売終了に追い込まれた[24]。

- ヤンマーは1962年4月に4.5馬力エンジンの試作を行っているが、既に空冷ディーゼルの汎用エンジンが1959年に販売開始していた事もあり、ロータリーは飽くまでも研究用のみで市販はしなかった[25]。なお、ヤンマーが一般向けにレシプロ方式の小型ガソリンエンジンの市販を開始するのは1971年の事である[26]。

- スズキは1971年にロータリーエンジン研究部門である東京研究所を設立し、RE-5の前段階として汎用エンジンの研究開発に取り組んだ。元スズキ社員の中野広之に依ると、1974年時点で強制空冷1ローターのスズキ・T0013(66.7cc)と、減速機付き仕様のスズキ・T0015(93.2cc)の二種類が完成していたが、諸事情から実際に発売される事はなかった。中野はT0013を開発中に遭遇した未知の現象として、「エンジン停止後数時間放置した後に再始動すると全開出力が大幅に低下し、エンジンを回し続けてもその回復に数時間を要する」というものを挙げており、出力特性グラフの形状からスズキ技術者の間ではのこぎり歯現象と呼ばれ恐れられていたという。のこぎり歯現象は常時安定した出力特性が求められる汎用エンジンには致命的な事象である為、東京研究所の技師達はその原因究明の為に様々な努力を行い、全開出力低下時間を20分程度まで短縮する事はできたものの、最終的にその原因を突き止める事は出来なかったという[27]。

- チェーンソー

- 1970年代にヤンマーディーゼル(現・ヤンマーホールディングス)がチェーンソー用として開発した経緯がある。当時の林業労働者に、チェーンソーによる振動により極度の血行不良が発生したり(白蝋病)、騒音による難聴などの労働災害が頻発した[28]。1966年、名古屋大学医学部の山田信也らの研究グループがチェーンソーと振動障害の関連性を証明した事により、振動障害は正式に職業病として認定された[28]。山田は名古屋営林局(現:中部森林管理局)と共同で振動の少ないチェーンソーの研究開発に当たる事となり、林野庁も富士重工業(現・SUBARU)や共立エコー(現・やまびこ)など国産各社に低振動のチェーンソーの開発を指示[28]、ヤンマーが行き着いた先がロータリーエンジンであった[22]。

- ヤンマーは船外機の実績を土台として1975年3月に世界初のロータリーエンジン搭載チェーンソー、ヤンマー・RH57(57cc)を納入するも、持ち運びが不便なほど大型であったこと、トルクが薄かったことから次第に敬遠され、普及するに至らなかった[22]。なお、RH57は総重量10.15kg(本体7.9kg)であったが[29]、同時期に「黄色のマッカラー」の渾名で日本の林業従事者からも大きな支持を得ていた米国マッカラー・モータースのマッカラー・2-10(54cc)は[29]本体重量7.1kg[30]、大型機のマッカラー・スーパープロ80(80cc)[28]でも本体重量は6.86kgであった[31]。

- なお、ヤンマーはRH57の改良と小型化をその後も進め、1978年にはRH57の改良型のヤンマー・RH600A(57cc)、1979年には枝打ち作業用の小型機であるヤンマー・RH350(33cc)の林野庁納入も果たしているが[28]、主として燃費の問題が解消できなかった事から同年限りでロータリーの製造を打ち切り、研究開発からも撤退している[22]。

コジェネレーションシステム

分散型の熱電供給システムであるコジェネレーションシステムの動力源として、コンパクトで低騒音、低振動という特徴からロータリーエンジンが注目されている。

2002年に広島ガス、2003年に中国電力がマツダの自動車用ロータリーエンジンを組み込んだシステムを試作、LPガスを燃料として実証試験を行っている。

広島市南区の広島県太田川流域下水道東部浄化センターでは、バクテリアの力で下水汚泥を分解して量を減らす工程で生じるメタンガスを燃料とし、自動車用ロータリーエンジンを組み込んだ発電装置9台を4億7400万円で設置し、2012年3月23日から稼働させている。これは呉市に製造拠点を置く製鋼・産業機械メーカーの寿工業(東京)やマツダなどが共同開発したもので、排熱も浄化槽の加温に使用されている。

元マツダの技術者である室木巧は、層状給気燃焼方式を採用したロータリーエンジン(DISC-RE)でコージェネレーションシステムの研究をしているが、自著で自動車に使うには研究が足りないと記している。

超小型発電機

カリフォルニア大学バークレー校のMEMSのロータリーエンジン研究室はローター径1 mm以下、容積0.1 cc未満のヴァンケルロータリー型発電機を開発している。ローターに組み込まれた磁石で発電するが、現在は外部からの圧縮空気で動いている段階。目標は100 mWを供給する内燃機関の開発という。

マツダのロータリーエンジン

開発史

(マツダミュージアム、2005年2月撮影)

1959年(昭和34年)、西ドイツ(当時)のNSU(後にアウディへ吸収合併)が、フェリクス・ヴァンケルとともにロータリーエンジンを試験開発したと発表した。日本では1965年(昭和40年)の乗用車輸入自由化に向け、通商産業省(現・経済産業省)主導による自動車業界再編が噂されており、後発メーカーである東洋工業(現・マツダ)はその波に飲み込まれる形で吸収合併の危機が迫っていた。「技術は永遠に革新である」をモットーとする当時の松田恒次社長は事態の打開を目指し、1960年(昭和35年)にNSUと技術提携の仮調印を行った。契約に際してNSUから提示された条件は以下のようなものであった。

- 10年で契約金は2億8,000万円(当時の従業員8,000人分の給与に相当)

- 東洋工業が取得した特許は無条件でNSUに提供

- ロータリーエンジン搭載車販売については、1台ごとにNSUへのロイヤリティが発生

以上のようにあまりにも一方的な内容であった。また、NSUから送られてきた試作エンジンは、数々の問題が残されていた。アイドリング時の激しい振動(電気あんま)、エンジンオイルの過大な消費、それによるおびただしい白煙(カチカチ山)、さらにチャターマークの発生(ローターハウジング内壁に波状磨耗が起こる致命的なトラブル)によって40時間程でエンジンが停止。ロータリーエンジンは試験開発には成功したものの、とても実用化できるレベルのものではなかった。

こうして東洋工業は、次世代エンジンと目されたロータリーエンジンの開発・実用化という社運を賭けた挑戦を行うこととなった。山本健一[注釈 5]を筆頭とするロータリーエンジン研究部(平均年齢25歳。のちにロータリー四十七士と称される)がその任にあたった。

しかし、日本の自動車業界内ではロータリーエンジンに対する様々な批判・悪評が飛び交い、それは東洋工業社内にも広がった。戦前から日本の内燃機関技術の権威であった富塚清は、1960年代初頭からヴァンケル式ロータリーエンジンの開発に極めて否定的な見解を示し、一般向け自動車雑誌「モーターファン」誌、専門家向けの「日本機械学会誌」双方でロータリー否定論を展開した。この時代、日本の大学研究者や企業のエンジン技術者には東京帝国大学等で富塚に師事した弟子も多かったため、富塚の見解に同調して、ロータリーエンジンを実現性に乏しい技術とする論調が業界に高まった。山本も後年、富塚の実名を挙げて「富塚の弟子らに集団批判の席に招かれた(単なる吊るし上げに陥ると見た山本は断っている)」「批判により部下たちが自信を失いがちになり、モチベーションを維持することに苦心した」と回想している。富塚はその後、マツダのロータリーエンジン車が市販されるようになった晩年の著作に至るまで、ロータリーエンジンに否定的な見解を一貫して続けた。

開発は困難を極めたが、それでも途方もない時間、労力、資金、そして情熱を費やして続行された。大きな問題は3つあった。

写真は12万キロ走行後のもの

- チャターマーク

- ローターハウジング内壁が異常磨耗する問題はアペックスシールの共振が原因であることが判明した。一方、アペックスシールとローターハウジングは、レシプロエンジンのピストンスピードよりも速い速度で接触するため、強度や耐摩耗性も求められた。素材として牛骨までがテストされたが、好ましいアペックスシールの開発は困難を極めた。アペックスシールにクロス状に穴を開けて中空構造にした(クロス・ホロー加工)ところ、共振が分散されてチャターマークが発生しないことが判明したが、市販化には適さなかった。カーボングラファイト(黒鉛)では強度が足りなかった。松田は日本カーボンのパイロリテックグラファイト(PG)が通常黒鉛の10倍の引張り強さがある事を知り、日本カーボンに提供を申し込んだが、パイロリテックグラファイトにはへき開性があったために適さなかった。最終的に、日本カーボンと共同開発でアルミニウム合金のカーボン複合素材を新開発して使用することになった[32]。ローターハウジング内面には硬質クロームメッキを施して耐磨耗性を向上させた。

- 白煙

- 燃焼室の気密性が低いため、ローター両側面から燃焼室にエンジンオイルが入り込んで燃焼し、白煙が発生していた。金属製のシールを2重に施しても白煙は解決できなかった。しかし、耐熱性の点で難しいだろうと考えられたゴム製のオイルシールを試してみたところ、目的を達成できた。ローター中心側は考えられているほど高温ではなく、ゴム製のシールでも問題なかった[33]。

- 低速トルク

- NSUから送られてきた試作エンジンは吸気・排気ともペリフェラルポートであった。ペリフェラルポートは高回転・高出力には向いているがオーバーラップが非常に大きく、騒音・燃費・低速トルク・エンジン寿命の点では不利であった。サイドハウジングに吸気ポートを設けたサイドポートエンジンとすることで、これらの問題点を若干改善できた。

1963年(昭和38年)には第10回全日本自動車ショウ(翌年の第11回から東京モーターショーに改称)に400 cc×1ローター・400 cc×2ローターの試作エンジンを展示。翌1964年(昭和39年)にはスポーツカー「コスモスポーツ」のプロトタイプを展示した。この時、松田が自らコスモスポーツを運転して広島から会場に到着し、帰路には各販売会社、メインバンクの住友銀行、当時の池田勇人首相などを訪問したというエピソードも残っている。1965年(昭和40年)、1966年(昭和41年)と続けて展示され、その間、試作車による10万 kmに及ぶ連続耐久テストを含む、総距離300万 kmにも達する走行テストが行われた。テストは各地のディーラーに委託されたコスモスポーツ60台により、1年の期間を費やして実施された。そして1967年(昭和42年)5月30日、コスモスポーツは満を持してついに発売となった。1961年(昭和36年)1月のロータリーエンジン試作1号機から、6年の歳月が流れていた。

1985年までに、ロータリーエンジンの研究に携わっていた各メーカーが開発した特許件数は以下の通りである。

しかし、このエンジンの開発期における最大の問題点であり、かつ解決されたかに思われた部分が、後に短所として再び浮き彫りになる。

- バルブタイミングで吸排気の制御を行うレシプロエンジンに比べ、吸排気をローターによるポート開閉と負圧に頼ったロータリーエンジンは、極低速回転時では吸気の慣性に乏しく吸排気効率が上がらず、結果として燃費悪化とトルク不足を招く。

- アペックス、サイド、コーナーと複数のガスシールの突合せで作動室を仕切っている関係上、シール同士の接触部からの圧縮抜けが発生しやすく、シールおよびシール溝がすすやオイルスラッジで汚れると特に悪化するため、レシプロエンジンに比べてこまめなメンテナンスが必要になる。

- エンジン内部や各シール(アペックスシール部、サイドシール部、ローターのサイドとインターミディエイトプレートの接触面)の潤滑のため、エンジンオイルをハウジング内へ注入している。そのためエンジンオイルは走行条件(主に高負荷領域の使用頻度)によっての差はあるものの、レシプロエンジンと比較すると減りが早い。このため、エンジンオイル量低下時の警告機能がほとんどの車種で標準装備されている。

- レシプロのガソリンエンジンやディーゼルエンジンに比べて必要なメンテナンス頻度が高く、メンテナンスなしでの耐久性は非常に劣る。もっとも、必要なメンテナンスを行っていれば、信頼性という点においてレシプロエンジンと比較しても遜色はない。

1973年(昭和48年)の排出ガス規制導入当初は、窒素酸化物(NOx)を減らすための効果的な手段が見つかっていなかったが、マツダはREの低いNOx濃度を濃い空燃比(燃調)でさらに低減させ、それに伴う不完全燃焼により増加する排気ガス中の炭化水素(HC)および一酸化炭素(CO)をサーマルリアクターにて再燃焼させて浄化しており、濃い燃調により実燃費がさらに悪化するという事態に陥っていた。のちにNOx、HC、COを同時に低減可能な三元触媒が開発・実用化され、サーマルリアクターを触媒に置き換えることで燃調を薄くできたため、燃費を向上させた。

オイルショック後

オイルショックによる原油価格高騰の影響で、NSUと提携した各社はロータリーエンジンの将来性を見限って開発から撤退し、本家たるNSUもロータリーエンジン車生産を中止した。そのような中でマツダは唯一市場に踏み止まったが、採用車種は年を追うごとに減少し、ユーノスコスモが生産を終了した1996年以降は、RX-7が唯一の生産車種となった。

2003年にRX-7の後継として発売されたRX-8のロータリーエンジンでは、排気ポートをペリフェラルポートからサイドポートに変更して、従来からの燃費悪化要因のひとつであった吸排気のオーバーラップをなくして燃費向上を図っている。一方で排気ポートの変更により、サイドシールの磨耗やススの付着といった新たな問題も生じた。

発電用として復活

2012年6月のRX-8の生産終了をもって[34]、ロータリーエンジンを搭載した市販車はマツダのラインナップから消滅したが、同時にレンジエクステンダーシステム(電気自動車の発電用)や水素ロータリーエンジンとして活用することが発表された[35][36][37][34]。2013年12月には、デミオEVにロータリーエンジンによるレンジエクステンダーシステムを搭載した試作車を報道陣に公開している[38]。

2023年には、MX-30に発電用のロータリーエンジンを搭載したプラグインハイブリッドモデル「MX-30 Rotary-EV」が発表され、同年9月14日に日本国内での予約受付を開始した。ロータリーエンジンを搭載したマツダの市販車は、RX-8の生産終了以来11年ぶりの復活となる[39]。

機種

マツダはコスモスポーツの発売以来、「1970年代、車の主流はロータリーエンジンへ」「車の主流をかえるロータリーのマツダ」というキャッチコピーとともに各車種への展開を図った。13A、16X、8C以外は完全な新開発ではなく、既存の生産設備を使うため10Aをベースにローターやハウジングの厚みを増して排気量を上げたものである。そのためローターの厚さ以外の基本寸法は変えられていない。

市販車

- 10A 491 cc×2ローター

-

世界初の2ローターロータリーエンジンとしてコスモスポーツに搭載された。また、ファミリアにもデチューン版が搭載されている。

- 1967年 コスモスポーツに搭載

- 1968年 ファミリアに搭載

- 1971年 サバンナに搭載

- 1973年 生産中止(排ガス規制対策のため12Aに集約)

- 12A 573 cc×2ローター

- 6PI仕様が12A-6PI、ターボ仕様が12A-T。RX-7(SA22C)等、当時のマツダ車に多数採用された。サーマルリアクター方式による再燃焼システムの改善を行い、40%もの燃費改善を果たした。その後、排ガス処理をサーマルリアクターから希薄燃焼と触媒による排ガス処理システムを採用してさらに燃費改善を実施。

- 12A-6PI 573 cc×2ローター

-

現在の13B-MSPにも採用されている6PIを初めて採用。希薄燃焼と触媒による排ガス処理システムを採用してパワーと燃費の両立を図った。

- 1981年 ルーチェ/コスモに搭載

- 1982年 サバンナRX-7に搭載

- 1985年 生産中止

- 12A-T 573 cc×2ローター

-

12A-6PIの後に登場したターボ付。EGIをREで初めて採用ものであるが6PIは採用されていない。排ガス処理システムは、希薄燃焼と触媒を採用。

- 1982年 ルーチェ/コスモに搭載

- 1983年 サバンナRX-7に搭載

- 1984年 ターボをインパクトターボに変更

- 1985年 生産中止

- 13A 655 cc×2ローター

-

ロータ幅は10Aと同じで偏心量を増やしてある。縦置きエンジンのFFルーチェにのみ搭載された。

- 1969年 ルーチェロータリークーペに搭載

- 1972年 生産中止

- 13B 654 cc×2ローター

-

ルーチェや2代目コスモで採用。自然吸気エンジン。サーマルリアクター方式による再燃焼システムの改善を行い、40 %もの燃費改善を果たした。その後、サーマルリアクターから希薄燃焼と触媒による排ガス処理システムに変更し、さらに燃費改善を実施。

- 1973年 1975年規制適合のREAPS3でルーチェに搭載

- 1974年 燃費20 %改善のREAPS4に切替

- 1975年 1976年規制適合で燃費40 %改善のREAPS5に切替

- 1978年 コスモに搭載、1978年規制適合

- 1979年 サーマルリアクター方式から希薄燃焼+触媒の排ガス処理システムへ全面切替

- 1981年 生産中止

- 13B-SI 654 cc×2ローター

-

ルーチェや2代目コスモに搭載されたスーパーインジェクション仕様。希薄燃焼+触媒による排ガス処理システムを採用。

- 1983年 ルーチェ/コスモに搭載

- 1985年 日本国内販売中止。日本国外向けは、生産継続

- 2002年 生産中止

- 13B-T 654 cc×2ローター

-

サバンナRX-7(FC3S)などに搭載されたターボ仕様。

- 1985年 サバンナRX-7に搭載

- 1985年 ルーチェに搭載

- 1992年 生産中止

- 13B-REW 654 cc×2ローター

-

アンフィニRX-7(FD3S)やユーノスコスモに搭載された、シーケンシャルツインターボを採用。

- 1990年 ユーノスコスモに搭載

- 1991年 アンフィニRX-7に搭載

- 2002年 生産中止

- 13B-MSP 654 cc×2ローター

- 吸排気共にサイドポートを採用した自然吸気エンジン。RX-8にのみ搭載されている。

- 13G 654cc×3ローター

- レース用3ローターエンジン。757に搭載された。市販版が20Bとなる。

- 20B-REW 654 cc×3ローター

-

20Bはユーノスコスモのみの採用であるため、20B-REWのみ。日本車初となるシーケンシャルツインターボを採用。

- 1990年 ユーノスコスモに搭載

- 1995年 生産中止

- また、RX-7(FD3S)でSUPER GTに参戦しているRE雨宮はこの20Bを自然吸気化、ペリフェラルポート化して搭載している。厳密にいえば単純に自然吸気化したものではない。

- 8C 830 cc×1ローター

-

16Xをベースに開発された1ローターのエンジン。

- 2023年 MX-30 Rotary-EVに搭載(発電用)

その他

- 13J 654 cc×4ローター

- レース用4ローターエンジン。757Eに搭載された。

- 13J改 654 cc×4ローター

- レース用4ローターエンジン。767に搭載された。

- 13J改改 654 cc×4ローター

- レース用4ローターエンジン。2段切替の可変吸気システム搭載。767Bに搭載された。

- R26B 654 cc×4ローター

- 1991年のル・マン24時間レースで総合優勝した787Bに搭載された。3本の点火プラグや、リアルタイム可変吸気システムを備える。

- 3A 360 cc×1ローター

- 軽自動車の排気量が360ccだった頃に開発途中だった1ローターのエンジン。マツダミュージアムに展示されている。

- 15A 737 cc×2ローター

- 開発初期に作られた試作機。

- 16X 800 cc×2ローター

- 2007年東京モーターショーで初公開されたエンジン。マツダ自身が次世代RENESISと呼ぶ完全新開発のエンジンで、直噴化して燃費を向上させ、排気量を12A、13Bのように厚みを増して上げたものではなく、トロコイド形状から見直して排気量を上げることで、レシプロエンジンで言うロングストローク化を果たしている。また、アルミ製のサイドハウジングを採用している。

- R20B 654 cc×3ローター

- コンセプトモデル風籟(ふうらい)に搭載された3ローターの自然吸気エンジン。E100(100%エタノール)で450 PSを発揮する。

-

シャンテ用として開発されながらも、市販を断念した3A型1ローターエンジン

-

ユーノスコスモ用20B型3ローターエンジン

(市販車世界初のシーケンシャルツインターボ搭載、マツダミュージアム、2005年2月撮影) -

787B用のR26B型4ローターエンジン

-

RENESISロータリーエンジン

(マツダミュージアム、2005年2月撮影)

水素ロータリーエンジン

1991年のHR-X以来、マツダでは水素を燃料としたロータリーエンジンを開発している[40]。2004年10月にはRX-8をベースにした車両が[41]、2008年にはプレマシー[42]をベースにした車両がナンバーを取得している。

水素燃料は再生可能エネルギーの一種であり、また燃料電池用の燃料としてのインフラ整備が課題に挙がっている。その水素燃料を容易に転用できる内燃機関のひとつとして、ロータリーエンジンは有望である。これはレシプロエンジンとの比較で、吸気室と燃焼室が分離している上に高温となる排気バルブもないため、過早着火[43]やバックファイアーと言った異常着火が発生しないこと、また大径となる水素インジェクターを、燃焼にさらされずにすむ吸気室上部の広大な場所に設置できること、という構造上の利点があり、さらには水素の燃焼速度は速いため、縦長で扁平な燃焼室形状というロータリーエンジンの欠点が問題になりにくいという相性の良さもあるためである[44][注釈 6]。現時点では高純度の水素を必要とする燃料電池車などと比べても、はるかに現実的な解法である。また燃焼時のすすが少ないためLPGやCNGなどのガス燃料であれば、水素以外でもロータリーエンジンの方がレシプロエンジンよりも有利であるとされる(このうちLPGについては前述のコジェネレーションシステムの実証実験もなされている)。

ただし、LPGやCNGはともかく水素においてはインフラの整備があまりにも局所的であり全国展開の目途が立たないこと、水素の場合において、水素吸蔵合金を使用すれば車が重くなり、高圧水素タンクを使用すれば衝突時に爆発の危険があること、そのどちらにおいても航続距離が短距離に留まることなど、ロータリーエンジンに限らず、水素を自動車用エネルギー源として使用する上で解決すべき課題はまだ多い。

ロータリーエンジン搭載車

日本

- マツダ

- コスモ(コスモスポーツ[10A](世界初の2ローターRE搭載車)、コスモAP[13B,12A]、コスモL[13B,12A]、ユーノスコスモ[13B,20B])

- ファミリア(ファミリア ロータリークーペ/E・ロータリーSS/TSS・ファミリアプレスト[すべて10A])

- サバンナ ([10A,12A])

- RX-7シリーズ(初代サバンナRX-7[12A]・2代目サバンナRX-7[13B]・アンフィニRX-7[13B]・RX-7[13B])

- RX-8

- ルーチェロータリークーペ[13A]

- カペラ[12A]

- ルーチェ(2 - 4代目)[12A,13B]

- MX-30 Rotary-EV[8C] (発電用エンジン)

- マツダ・ロータリー・ピックアップ(世界初のRE搭載ピックアップトラック、プロシードをベースにした対米輸出専用車)

- パークウェイ[13B](世界初のRE搭載バス)

- ロードペーサー[13B]

ドイツ(西ドイツ)

ドイツはロータリー発祥の地ではあるが、市販に漕ぎ着けた車種は極僅かである。

- NSU

- ヴァンケルスパイダー(世界初のロータリーエンジン搭載量産車、1ローターエンジンをリヤに搭載)

- Ro80 (世界初のロータリーエンジン搭載4ドアセダン、2ローターのFF車)

- メルセデス・ベンツ

- メルセデス・ベンツ・C111(初代に3ローター、二代目に4ローターのエンジンをそれぞれミッドシップ搭載したプロトタイプ)

- アウディ

- e-tron(AVL社製1ローターエンジン搭載のハイブリッド・コンセプトカー)

フランス

ソビエト連邦/ロシア

- アフトヴァース(ラーダ)

- ヴァース・2101シリーズ(VAZ 2101)

- 21018 (2101にソ連初の70馬力1ローターエンジン「VAZ-311」を搭載)

- 21019"アーカン" (2101にソ連初の120馬力2ローターエンジン「VAZ-411」を搭載)

- ラーダ・リーヴァシリーズ(VAZ 2105)

- 21059 (2105シリーズはソ連時代は毎年70万から100万台生産され、当時のソ連の自家用車の7割以上を占めていた旧ソ連の大衆車。21059は120馬力2ローターエンジンの「VAZ-411M」を搭載。後期型は140馬力2ローター「VAZ-413」へ換装)

- 21079 (2107は2105の上級グレード。21079は120馬力2ローターエンジンの「VAZ-411-01」を搭載。後期型は140馬力2ローター「VAZ-4132」に換装)

- ラーダ・サマーラシリーズ(VAZ 2108/2109/21099。ともに2002年頃まで生産され、価格は56,300ルーブルであったという)

- 2108-91 (3ドアハッチバック。2108に140馬力2ローターの「VAZ-415」を搭載。後期型は180馬力2ローター「VAZ-415i」に換装)

- 2109-91 (5ドアハッチバック。2109に140馬力2ローターの「VAZ-415」を搭載。後期型は180馬力2ローター「VAZ-415i」に換装)

- 21099-91 (4ドアセダン。2109に140馬力2ローターの「VAZ-415」を搭載。後期型は180馬力2ローター「VAZ-415i」に換装)

- ラーダ・110シリーズ(VAZ 2110)

- 2110-91 (4ドアセダン。2110に140馬力2ローターの「VAZ-415」を搭載。後期型は180馬力2ローター「VAZ-415i」に換装)

- ラーダ・サマーラ2シリーズ(VAZ 2115)

- 2115-91 (4ドアセダン。2115に140馬力2ローターの「VAZ-415」を搭載。後期型は180馬力2ローター「VAZ-415i」に換装)

- VAZ 1111"オカ"(VAZ 1111は日本の軽自動車に相当するモデル。ロータリーエンジン車は45馬力1ローターの「VAZ-1182」を搭載)

- ヴァース・2101シリーズ(VAZ 2101)

- GAZ - GAZはVAZよりロータリーエンジンの供給を受けてロータリーエンジン車を製造していた。

- GAZ 24-10"ヴォルガ" (2ローター「VAZ-413」エンジン搭載のステーションワゴン)

- GAZ 31028"ヴォルガ"(GAZ 3102シリーズのKGBおよび警察用車両。220馬力3ローター「VAZ-431」エンジン搭載。生産期間は不明。一般販売向けには2ローター「VAZ-411-01」を搭載)

- GAZ 14"チャイカ"(高級官僚および共産党幹部専用のリムジン。220馬力3ローター「VAZ-431」エンジン搭載。生産期間は不明。)

オートバイ

- ハーキュレス

- W2000(世界初のRE搭載バイク)

- スズキ

- RE-5(日本初のRE搭載市販バイク、輸出専用車種)

- バンビーン

- ノートン

- コマンダー(一時期、英国の警察車両としても採用されたバイク。パレードやVIP車両護衛など低速走行時の低振動性を認められたと言う)

- F1(レース用バイクの公道版として1990年代初頭に販売された)

- NRV-588/NRV-700(2006年にプロトタイプが完成したレース用バイク。公道版を市販する予定もあったが結局発売されなかった)

- クライトン・モーターサイクル(Crighton Motorcycles)

モータースポーツ

ロータリーエンジンは構成部品が圧倒的に少なく、特に組み付けと調整に多くの時間を要する動弁系を持たないことや、ジャーナルとキャップ間などのオイルクリアランスの管理箇所が少ないことで、オーバーホールの時間を大幅に短縮でき、レースユースには非常に適している。ローコストで高性能が得られることから、多くのプライベーターの支持を受け、1970年代以降の日本のモータースポーツ界を支えた。

コスモスポーツでのマラソン・デ・ラ・ルート84時間参戦に始まるロータリーエンジンのモータースポーツ活動は、その後日本国内でも1971年のサバンナによる日産・スカイラインGT-Rの連勝記録ストップとその後の同車との一騎討ち的な闘い、富士グランチャンピオンレースでのマツダRE搭載車の活躍などがあった。世界三大レースの一つであるル・マン24時間レースにも参戦し続け、1991年には787Bが日本車初の総合優勝を果たすなど、日本国内外において幅広く活躍した。

その後、1992年にマツダはレース活動自体から撤退。マツダスピードはロータリーエンジンでの耐久レースを続けていたが、1999年に解散し、ワークスレベルでの支援は望めない状況になってしまった。そのような中でもRE雨宮は、自然吸気仕様の20B型エンジンを搭載したFD型RX-7でSUPER GTに参戦し、プライベーターながらGT300クラスのタイトルを獲得した。

北米では古くから現地のマツダ法人によるモータースポーツ活動が行われ、2000年代末までIMSAの市販車・GTクラスで勝利を重ね続けていた。また同じく北米でマツダが関わっていたミドルフォーミュラのフォーミュラ・マツダとプロ・マツダ チャンピオンシップでロータリーエンジンが使用されていた。

ロータリーエンジンは採用チームの少ない割に性能均衡が難しいことから搭載自体を禁止するカテゴリも多く、規則の自由度が高いことで知られる世界耐久選手権(WEC)でも認可されていなかった。そのため、2010年代以降のトップカテゴリでロータリーエンジンが禁じられていないものは、世界ラリークロス選手権のツーリングカークラスやWRC3のような、アマチュア志向の市販車クラスのみとなっていた。

しかし、2020 - 2021シーズンにLMP1に代わって導入されたWECのハイパーカー規定から、ロータリーエンジン搭載車両が参戦可能となった。マツダが787Bでル・マンを制した1991年以来初のことであり、マツダも参戦への関心を示していることが報じられた[47]。

ワンオフ品

その簡単な構造により、十分な知識、部品およびツールさえあれば、個人でのエンジンの分解・組み立てさえも可能である。また、2ローター以上のロータリーエンジンは、左右と中央のハウジングに挟まれたローターが直列に配置された構造を採るため、レシプロエンジンのクランクシャフトに相当するエキセントリックシャフトの新造さえできれば、個人でも市販エンジンの部品を組み合わせて1ローターや4ローター以上のエンジンを製作する事も可能である。1ローターは日本のRE雨宮がマツダ・シャンテの改造用に製作したものが著名であり、海外では2013年現在、自動車向けではニュージーランドのエンジンビルダーが試作した6ローター[48]が発表されている。

同様の構造を持つもの

空気圧縮機

外部からの動力で働くヴァンケルロータリー構造の空気圧縮機である。レシプロ式に比べ低振動・低騒音で高効率である一方、潤滑油が圧縮空気に混合し易い。

過給機

ヴァンケルロータリー構造を内燃機関用スーパーチャージャーに応用したもの。実験は行われたが、十分な過給効果を得るためには、ロータリーエンジンの2倍ほどの大きさのハウジングが必要となるため、実用化はされていない。

油圧モーター

油圧モーターの中で、油圧ショベルの駆動輪などに用いられているものはヴァンケルロータリー構造のものが多い。

乗用車用シートベルト

奇抜なものとしてシートベルトプリテンショナーがある[49]。メルセデスベンツでいくつかの車種に使用されている[50]。これらの自動車では衝撃を感知すると電気的に小型のガス発生器に点火されて作動して減圧されたガスが小型のヴァンケルロータリーモーターに供給されてシートベルトを巻き上げる[51]。

ロータリー熱エンジン(RHE)

ランキンサイクルによって作動する外燃・外熱ヴァンケルロータリーエンジン。各種プラントの排熱を、機械エネルギーとして、また、発電機との組み合わせで電力として回収するために用いられる。

沸点の低いアンモニアやエタノールを作動流体とすることで、従来利用されることのなかった(捨てられていた)、温度域が40℃ - 150℃程度の排熱からでも動力を取り出せる[52]。

その他

1967年英国センチュリー21プロダクション製作のSF特撮人形劇「キャプテン・スカーレット」に登場する追跡戦闘車(S.P.V. Spectrum Pursuit Vehicle)は、前後に8ローターのロータリー・エンジンを搭載という設定になっている。

ロータリーエンジン搭載車はレシプロエンジンと異なり自動車税の算出方法が、ローターの総排気量×1.5という特殊なものになる。そのため13Bであれば1ローターあたり650cc×2=1300×1.5=で1950cc、つまり2000cc以下の税区分ということになる。

注釈

- ^ ローター - Weblio/三栄書房・大車林(更新日不明)2018年10月26日閲覧

- ^ エキセントリックシャフト - Weblio/三栄書房・大車林(更新日不明)2018年10月26日閲覧

- ^ 例えばマツダ13B型エンジンの単室容積xローター数は654 ccx2=1,308 ccであり、実質吸気量でいえばその2倍の2,616 cc相当となるが、税制区分上は1.5倍の1,962 ccと換算されて、同エンジン搭載車は排気量1.5リットル以上2.0リットル未満の車として課税される。なお、換算式内の「1.5」を俗に「ロータリー係数」と言うが、正式名称ではない。

- ^ 毎年のように見直されたが、その都度ロータリーとレシプロの優劣関係が変動した

- ^ 後にマツダの第6代社長を務める。

- ^ 出典書籍内では2008年時点の公道走行車両用水素エンジン同士での比較がされている。マツダ・13Bロータリー(2ローター1,308 cc)109 PS/14.3 kgmに対し、BMW・レシプロ(V型12気筒5,972 ㏄)260 PS/39.8 kgm。排気量比で約1:4.6、出力比で約1:2.4である。

出典

- ^ a b 『自動車工学』P.58-P.64 (下田茂 著、共立出版株式会社、3353-618071-1371)

- ^ 自動車税-京都府ホームページ

- ^ 『モーターファン・イラストレーテッド Vol.19 ロータリーエンジン ― 基礎知識とその未来 ―』P.030-P.031(三栄書房、ISBN 978-4-7796-0403-4)を参考とした。

- ^ 『モーターファン・イラストレーテッド Vol.19 ロータリーエンジン ― 基礎知識とその未来 ―』P.027(三栄書房、ISBN 978-4-7796-0403-4)

- ^ 「RE特許、鈴木に譲渡 東洋工、すでに具体交渉」『朝日新聞』昭和49年(1974年)11月1日朝刊、13版、1面

- ^ a b c 株式会社フリード (2009年8月22日). “産業技術記念館へ行きました”. 会長ブログ. 2021年4月4日閲覧。

- ^ a b 山口京一 (2018年7月15日). “トヨタも日産も! マツダ以外のメーカーで開発された日本のロータリーエンジン【RE追っかけ記-11】”. cliccar. 2021年4月4日閲覧。

- ^ [1]

- ^ lada wankel - YouTube

- ^ a b c d e f g h i j k A Short History of Wankel Motorcycles - The Vintagent

- ^ Yamaha RZ201 - CycleChaos

- ^ Archive: 1971 Yamaha GL 750 - Motorcycles.com

- ^ a b c d e RE5 開発ストーリー - 「日本モ-タ-サイクルレ-スの夜明け」

- ^ Kawasaki X99 Rotary Prototype - Kawasaki NZ

- ^ ロータリーといえばスズキのRE-5...実はホンダもヤマハもカワサキも作ってた - バイクの系譜

- ^ a b RE-5-(1) - 「日本モ-タ-サイクルレ-スの夜明け」

- ^ RE-5-(2) - 「日本モ-タ-サイクルレ-スの夜明け」

- ^ 第1回夢の閃き官能エンジンU-TWIN開発秘話 - バージンハーレー

- ^ VOSTOK - Autosoviet

- ^ https://www.aviationwire.jp/archives/255055 IHI、重量物運搬と長時間飛行両立するドローン試作機 ロータリーエンジンとモーターで

- ^ 驚異の12ロータリー・エンジン。2400馬力。ただしボート用。- http://mazdafan.com

- ^ a b c d e 「世界初のロータリー船外機を完成」『ヤンマー100年史 1912-2012』ヤンマー、159頁。

- ^ 「エンジンの高性能化・軽量化を推進」『ヤンマー100年史 1912-2012』ヤンマー、442頁。

- ^ Motore Wankel Fichtel & Sachs KM 48 - エンジン及びメカニズムの歴史博物館

- ^ 「空冷ディーゼル、ロータリーエンジンへの挑戦」『ヤンマー100年史 1912-2012』ヤンマー、127-128頁。

- ^ 「多様な小形エンジンをラインナップ」『ヤンマー100年史 1912-2012』ヤンマー、386頁。

- ^ 汎用小型 RE - 「日本モ-タ-サイクルレ-スの夜明け」

- ^ a b c d e 展示チェーンソーについて - 中部森林管理局

- ^ a b 一見の価値あり、伐採~運材の歴史 - 岐阜県立森林文化アカデミー

- ^ Model Profile: 2-10 - Chain Saw Collectors Corner Home

- ^ Model Profile: Super Pro 80 - Chain Saw Collectors Corner Home

- ^ 6回目の未年との遭遇 日本カーボン会長・石川敏功(随想)1991.01.21 化学工業日報 1頁 写有(全1,892字)

- ^ 2000年11月7日放送 NHKプロジェクトX 第28回『ロータリー47士の戦い 夢のエンジン・廃墟からの誕生』、2004年5月25日再放送[2]、 2021年(令和3年)6月29日 プロジェクトX 4Kリストア版として放送。

- ^ a b マツダ、RX-8の生産を終了…最終モデルがラインオフ - レスポンス 2012年6月27日

- ^ 電気自動車の発電にRE活用 - 中国新聞 2012年6月6日

- ^ 電気自動車の発電にRE活用 - 47NEWS 2012年6月6日

- ^ 水素ロータリーエンジン発電 EVリースへ - 東京新聞 2012年6月6日

- ^ マツダ、EV航続距離延長にロータリーエンジン活用 - 日本経済新聞 2013年12月20日

- ^ 「マツダ」ロータリーエンジンが11年ぶり復活 国内で販売へ - NHK NEWS WEB 2023年9月14日

- ^ 水素とロータリーエンジン - マツダ

- ^ マツダ(株)、RX-8水素ロータリーエンジン車の公道走行を開始 - マツダ 2004年10月27日

- ^ 『マツダ プレマシー ハイドロジェンREハイブリッド』の国土交通大臣認定を取得 - 2008年6月20日

- ^ 過早着火 - Weblio/三栄書房大車林(更新日不明)2018年11月1日閲覧

- ^ 『モーターファン・イラストレーテッド Vol.19 ロータリーエンジン ― 基礎知識とその未来 ―』P.036-P.039(三栄書房、ISBN 978-4-7796-0403-4)

- ^ “Crighton Motorcycles”. Crighton Motorcycles. 2023年4月29日閲覧。

- ^ 小松信夫「イギリスで新世紀のロータリースポーツが登場! クライトン「CR700W」|ハンドメイド生産の限定25台、価格は約1300万円」『webオートバイ』2021年11月9日。2023年4月29日閲覧。

- ^ https://www.netdenjd.com/articles/-/225078

- ^ 【ビデオ】これが世界初の6ローターロータリーエンジン! - autoblog.com

- ^ TRW Wankel pre-tensioner system

- ^ Mercedes-Benz. “Occupant Safety Systems”. pp. 11-12. 2007年12月31日閲覧。

- ^ Charles E. Steffens, Jr. “Seat belt pretensioner”. 2007年4月11日閲覧。

- ^ ロータリー熱エンジン (RHE) - 株式会社 ダ・ビンチ

関連項目

- マツダのロータリーエンジン

- マツダのエンジン型式一覧

- 水素自動車

- エキセントリック (機械要素)

- ピストンレス・ロータリーエンジン

- リキッドピストン

外部リンク

- 3次元ロータリーエンジン(Windows用のシミュレーションソフトウェア)

- VRML - VRMLを使用することで動作を再現している。

- WANKEL ROTARY COMBUSTION ENGINE MOTORCYCLES - ウェイバックマシン(2004年3月11日アーカイブ分) - ロータリーエンジン搭載のバイク研究サイト。

- MOBY-ロータリーエンジンとは?総まとめ

- ソ連ロータリーエンジン乗用車 - ウェイバックマシン(2012年1月21日アーカイブ分)

- ラーダの歴代ロータリーエンジン車

- ラーダ・サマーラ 21099-91型の試乗レビュー記事

- Craig's Rotary Page: LADA rotary cars from Russia/USSR

- 【最新パーツ情報】マツダ787Bに搭載R26Bエンジンが100基限定で販売開始!? - WEB OPTION(2018/11/23)2019年1月18日閲覧

ロータリーエンジン

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 03:34 UTC 版)

「航空用エンジン」の記事における「ロータリーエンジン」の解説

ロータリーエンジン(ヴァンケルエンジン)は小型軽量ながら高出力という利点があるため、モーターグライダーのエンジンとして排気量の少ない物が使われている。 このほかにも練習機やホームビルト機などに採用された例があるが、ピストンエンジンと比較して価格やメンテナンス性に劣るため、普及していない。

※この「ロータリーエンジン」の解説は、「航空用エンジン」の解説の一部です。

「ロータリーエンジン」を含む「航空用エンジン」の記事については、「航空用エンジン」の概要を参照ください。

「ロータリーエンジン」の例文・使い方・用例・文例

ロータリーエンジンと同じ種類の言葉

- ロータリーエンジンのページへのリンク