イラン

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/12 09:25 UTC 版)

| この記事の内容の信頼性について検証が求められています。 |

- イラン・イスラム共和国

- جمهوری اسلامی ایران

-

(国旗) (国章) - 国の標語:استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی

(ペルシア語: 独立、自由、イスラム共和制)(事実上)

الله أکبر(ペルシア語: 神は偉大なり) - 国歌:جمهوری اسلامی ایران

イラン・イスラム共和国国歌

پاینده بادا ایران

イラン万歳

(1980 - 1990)

-

公用語 ペルシア語 首都 テヘラン 最大の都市 テヘラン - 政府

-

最高指導者[注 1][1] アリー・ハーメネイー 大統領[注 2][1] マスウード・ペゼシュキヤーン 第一副大統領[注 3] モハンマドレザー・アーレフ 国会議長 モハンマド・バーゲル・ガーリーバーフ 司法府長官 ゴラームホセイン・モフセニー・エジェイー - 面積

-

総計 1,648,195km2(17位) 水面積率 0.7% - 人口

-

総計(2022年) 86,758,304人(17位)[2] 人口密度 52.6人/km2 - GDP(自国通貨表示)

-

合計(2019年) 2京9,072兆2,320億[3]イラン・リヤル (IR) - GDP(MER)

-

合計(2019年) 5812億5200万[3]ドル(21位) 1人あたり 6980.744[3]ドル - GDP(PPP)

-

合計(2019年) 1兆705億9300万[3]ドル(18位) 1人あたり 1万2857.664[3]ドル - 成立

-

アケメネス朝(ペルシア帝国)建国 紀元前550年 サファヴィー朝が統一 1501年 イラン・イスラム革命 1979年4月1日

通貨 イラン・リヤル (IR)(IRR) 時間帯 UTC+3:30 (DST:なし) ISO 3166-1 IR / IRN[4] ccTLD .ir 国際電話番号 98

イラン・イスラム共和国(イラン・イスラムきょうわこく、ペルシア語: جمهوری اسلامی ایران)、通称イランは、アジア・中東に位置するイスラム共和制国家。首都はテヘラン。

北西にアルメニアとアゼルバイジャン、北にカスピ海、北東にトルクメニスタン、東にアフガニスタンとパキスタン、南にペルシア湾とオマーン湾、西にトルコ、イラク(クルディスタン)と境を接する。また、ペルシア湾を挟んでクウェート、サウジアラビア、バーレーン、カタール、アラブ首長国連邦に、オマーン湾を挟んでオマーンに面する。ペルシア、ペルシャともいう。公用語はペルシア語。

概要

成立

前6世紀のアケメネス朝時代から繁栄し、サーサーン朝時代にはゾロアスター教が国教だったが、642年にアラブ人に滅ぼされ、イスラム教が広まった。16世紀初めに成立したサファビー朝がシーア派十二イマーム派を国教とし、イラン人の国民意識を形成した。18世紀のカージャール朝を経て、1925年からパフラヴィー朝になったが、1979年のルーホッラー・ホメイニーによるイラン革命により王政は廃され、宗教上の最高指導者が国の最高権力を持つイスラム共和制が樹立された[5]。

政治体制

1979年に制定されたイラン・イスラーム共和国憲法によって規定されており、国の元首である最高指導者の地位は、宗教法学者に賦与されている。憲法第4条では、すべての法律および規制がイスラムの基準に基づくものでなければならないという原則が定められている[6]。憲法では三権分立が規定され、立法権は一院制の国民議会、行政権は大統領にあるが、実質的には最高指導者が三権を掌握しており、大統領の地位はこれに劣る。イラン革命とシーア派に忠実であることが資格として要求される[7]。このような体制から、イラン政府は権威主義的であり、人権と自由に対する重大な制約と侵害をしているとして多くの批判を集めている。ヒューマン・ライツ・ウォッチは政府が抗議者に対して恣意的な逮捕を行い、治安当局や諜報当局による深刻な虐待が行われていることを報告している[8]。エコノミスト誌傘下の研究所エコノミスト・インテリジェンス・ユニットによる民主主義指数は、世界154位と下位で「独裁政治体制」に分類されている(2022年)[9]。国境なき記者団による世界報道自由度ランキングも177位と下位で最も深刻な国の一つに分類されている(2023年)[10]。

一方で教育には注力されており、人間開発指数は0.800で高い分類に入る。科学技術力においても、ナノテクノロジーのような材料工学や幹細胞研究で世界トップクラスの位置にいる[11]。

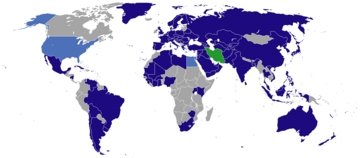

外交

パフラヴィー朝時代にはアメリカ合衆国の強い影響下にあったが、革命により米国との関係が悪化、特にアメリカ大使館人質事件以降、公然たる敵対関係に入った。米国とは互いをテロ組織・テロ支援国家に指定している[12][7]。 他方でイラン革命指導者は反共主義者が多いため、ソビエト連邦とも友好的ではなく、革命後の外交は排外主義的な非同盟中立路線を基本とする[7]。近年は核兵器開発を行っている疑惑から経済制裁を受けている。2015年にオバマ政権下のアメリカと核合意を締結して制裁解除を取り付けたが、トランプ政権が一方的に破棄し制裁が再開されたため、段階的に核合意履行停止を進めている[13]。

経済

パフラヴィー朝時代にアメリカからの経済援助を元手に経済各分野の近代化を進め、一時は高度経済成長を成し遂げた。その後の低迷によるイラン革命の混乱とイラン・イラク戦争で経済は停滞したが、21世紀に入ると原油価格昂騰により収入を大幅に増やした[14]。世界有数の石油の産出地であり、それが国の主要財源である[5]。しかし近年は長引く米国の制裁と新型コロナウイルスのパンデミックにより経済状態が深刻化していた[15]。2023年に上海協力機構、2024年にはBRICSに加盟した[16]。

軍事

イランは王政時代からの伝統を持つ国軍と別に、革命後に創設されたイスラム革命防衛隊という最高指導者直轄の軍事組織が存在することが特徴である[17][18]。イスラム革命防衛隊は、国外の対外工作にも深くかかわり[19]、アメリカ合衆国のトランプ政権から「テロ組織」に指定された[20]。男性に2年の兵役を課す徴兵制を採用しており[21]、兵力は61万人ほどである(2020年時)[22]。

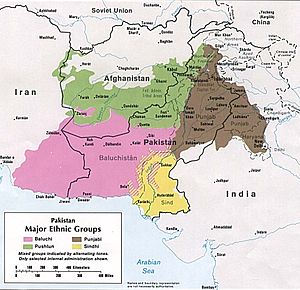

民族と宗教

2017年の国勢調査によると人口は約8000万人で、世界でも17位であった。多くの民族と言語が存在する多文化国家であり、主要な民族の構成はペルシア人 (61%)、アゼルバイジャン人 (15%)、クルド人 (10%)、ロル族 (6%) である。宗教は99%がイスラム教徒でその大部分 (89%) がシーア派である。トルクメン人・バルーチ人・クルド人など10%がスンニ派を信仰している。極めて少数派としてユダヤ教・キリスト教・ゾロアスター教・バハイ教の教徒もいるが、バハイ教は非合法にされている[7]。言語はペルシア語が公用語で大半を占めているが、他にクルド語やアゼルバイジャン語などがある[5]。国教はシーア派十二イマーム派である。

地理

総面積は1,648,195 km2 (平方キロメートル) で、中東で2番目に大きく、世界では17位である。北部を東西にアルボルズ山脈が、北西部から南東部にザーグロス山脈が走り、その間にイラン高原が広がる。国土のほとんどがイラン高原上にある[7]。同国はユーラシアの中心に位置し、ホルムズ海峡に面するため、地政学的に重要な場所にある。首都であるテヘランは同国の最大都市であり、経済と文化の中心地でもある。イランには文化的な遺産が多く存在し、ユネスコの世界遺産には22個登録されている。これはアジアでは3番目、世界では11番目に多い。

国名

イラン人自身は古くから国の名を「アーリア人の国」を意味する「イラン」と呼んできたが、西洋では古代よりファールス州の古名「パールス」にちなみ「ペルシア」として知られていた。1935年3月21日、レザー・シャーは諸外国に対して公式文書に本来の「イラン」という語を用いるよう要請し、正式に「イラン」に改められたものの混乱が見られた。1959年、研究者らの主張によりモハンマド・レザー・シャーがイランとペルシアは代替可能な名称と定めた。その後1979年のイラン・イスラーム革命によってイスラーム共和制が樹立されると、国制の名としてイスラーム共和国の名を用いる一方、国名はイランと定められた。

現在の正式名称はペルシア語でجمهوری اسلامی ایران(Jomhūrī-ye Eslāmī-ye Īrān [dʒomhuːˌɾije eslɒːˌmije ʔiːˈɾɒn] (![]() 音声ファイル) ジョムフーリーイェ・エスラーミーイェ・イーラーン)、通称 ایران [ʔiːˈɾɑn] (

音声ファイル) ジョムフーリーイェ・エスラーミーイェ・イーラーン)、通称 ایران [ʔiːˈɾɑn] (![]() 音声ファイル)。公式の英語表記はIslamic Republic of Iran、通称Iran。日本語の表記は「イラン・イスラム共和国」または「イラン回教共和国」[23]、通称イランであり、漢字表記では伊朗、伊蘭とも当てた。

音声ファイル)。公式の英語表記はIslamic Republic of Iran、通称Iran。日本語の表記は「イラン・イスラム共和国」または「イラン回教共和国」[23]、通称イランであり、漢字表記では伊朗、伊蘭とも当てた。

国旗

国旗は3色で構成され、緑はイスラムの国であること、白は平和と平和愛好、赤は勇気を表している。中央のモチーフは4本の剣と三日月を用いてアラビア語のアッラー(الله)とチューリップを象徴する。アッラーは、イスラムの唯一神で、チューリップはイスラムと祖国のために戦死した殉教者を表す。

歴史

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| イランの先史時代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 原エラム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| エラム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ジーロフト文化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| マンナエ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| メディア王国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ペルシア帝国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| アケメネス朝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| セレウコス朝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| アルサケス朝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| サーサーン朝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| イスラームの征服 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ウマイヤ朝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| アッバース朝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ターヒル朝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| サッファール朝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| サーマーン朝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ズィヤール朝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ブワイフ朝 | ガズナ朝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| セルジューク朝 | ゴール朝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ホラズム・シャー朝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| イルハン朝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ムザッファル朝 | ティムール朝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 黒羊朝 | 白羊朝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| サファヴィー朝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| アフシャール朝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ザンド朝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ガージャール朝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| パフラヴィー朝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| イスラーム共和国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

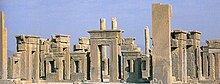

古代

イランの歴史時代は紀元前3000年頃の原エラム時代に始まる。アーリア人の到来以降、王朝が建設され、やがてハカーマニシュ朝(アカイメネス朝)が勃興。紀元前550年にキュロス大王がメディア王国を滅ぼしてペルシアを征服し、さらにペルシアから諸国を征服して古代オリエント世界の広大な領域を統治するペルシア帝国を建国した。紀元前539年にバビロン捕囚にあったユダヤ人を解放するなど各地で善政を敷き、またゾロアスター教をその統治の理念とした。

アケメネス朝はマケドニア王国のアレクサンドロス大王率いるギリシャ遠征軍によって紀元前330年に滅ぼされたが、まもなく大王が死去してディアドコイ戦争となり、帝国は三分割されてセレウコス朝(紀元前312年 - 紀元前63年)の支配下に入った。シリア戦争中には、紀元前247年にハカーマニシュ朝のペルシア帝国を受け継ぐアルシャク朝(パルティア)が成立し、ローマ・シリア戦争でセレウコス朝が敗れるとパルティアは離反した。

パルティア滅亡後は226年に建国されたサーサーン朝が続いた。サーサーン朝は度々ローマ帝国と軍事衝突し、259年/260年にシャープール1世は親征してきたウァレリアヌス帝をエデッサの戦いで打ち破り、捕虜にしている。イスラーム期に先立つアケメネス朝以降のこれらの帝国はオリエントの大帝国として独自の文明を発展させ、ローマ帝国やイスラム帝国に文化・政治体制などの面で影響を与えた。

イスラーム化

7世紀に入ると、サーサーン朝は東ローマ帝国のヘラクレイオス帝との紛争やメソポタミアの大洪水による国力低下を経て、アラビア半島に興ったイスラーム勢力のハーリド・イブン・アル=ワリードらが率いる軍勢により疲弊。636年のカーディスィーヤの戦い、642年のニハーヴァンドの戦いでイスラーム勢力に敗北を重ね、651年に最後の皇帝ヤズデギルド3世が死去したことを以て滅亡した。

イランの中世は、このイスラームの征服に始まる幾多の重要な出来事により特色付けられた。873年に成立したイラン系のサーマーン朝下ではペルシア文学が栄え、10世紀に成立したイラン系のブワイフ朝はシーア派イスラームの十二イマーム派を国教とした最初の王朝となった[24]。11世紀から12世紀にかけて発達したガズナ朝やセルジューク朝やホラズム・シャー朝などのトルコ系王朝は文官としてペルシア人官僚を雇用し、ペルシア語を外交や行政の公用語としたため、この時代にはペルシア文学の散文が栄えた[25]。

1220年に始まるモンゴル帝国の征服によりイランは荒廃した。モンゴル帝国がイスラーム化したフレグ・ウルスが滅亡した後、14世紀から15世紀にかけてイラン高原はティムール朝の支配下に置かれた。

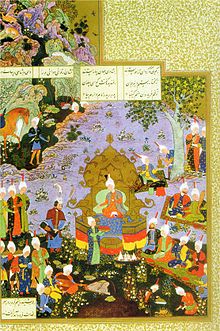

サファヴィー朝期

1501年にサファヴィー教団の教主であったイスマーイール1世がタブリーズでサファヴィー朝を開いた。シーア派イスラームの十二イマーム派を国教に採用したイスマーイール1世は遊牧民のクズルバシュ軍団を率いて各地を征服した。また、レバノンやバーレーンから十二イマーム派のウラマー(イスラーム法学者)を招いてシーア派教学を体系化したことにより、サファヴィー朝治下の人々の十二イマーム派への改宗が進んだ[26]。1514年のチャルディラーンの戦いによってクルド人の帰属をオスマン帝国に奪われた。

第五代皇帝のアッバース1世はエスファハーンに遷都し、各種の土木建築事業を行ってサファヴィー朝の最盛期を現出した[27]。1616年にアッバース1世とイギリス東インド会社の間で貿易協定が結ばれると、イギリス人のロバート・シャーリーの指導によりサファヴィー朝の軍備が近代化された。

しかし、1629年にアッバース1世が亡くなると急速にサファヴィー朝は弱体化し、1638年にオスマン帝国の反撃で現在のイラク領域を失い、1639年のガスレ・シーリーン条約でオスマン朝との間の国境線が確定した。サファヴィー朝は1736年に滅亡し、その後は政治的混乱が続いた。

ガージャール朝期

1796年にテュルク系ガージャール族のアーガー・モハンマドが樹立したガージャール朝の時代に、ペルシアはイギリス、ロシアなど列強の勢力争奪の草刈り場の様相を呈することになった(グレート・ゲーム)[28]。ナポレオン戦争の最中の1797年に第二代国王に即位したファトフ・アリー・シャーの下で、ガージャール朝ペルシアにはまず1800年にイギリスが接近したがロシア・ペルシア戦争(第一次ロシア・ペルシア戦争)にてロシア帝国に敗北した後はフランスがイギリスに替わってペルシアへの接近を進め、ゴレスターン条約(1813年)にてペルシアがロシアに対しグルジアやアゼルバイジャン北半(バクーなど)を割譲すると、これに危機感を抱いたイギリスが翌1814年に「英・イラン防衛同盟条約」を締結した[29]。しかしながらこの条約はロシアとの戦争に際してのイギリスによるイランへの支援を保障するものではなく、1826年に勃発した第二次ロシア・ペルシア戦争でロシアと交戦した際には、イギリスによる支援はなく、敗北後、トルコマーンチャーイ条約(1828年)にてロシアに対しアルメニアを割譲、500万トマーン(約250万ポンド)の賠償金を支払い、在イランロシア帝国臣民への治外法権を認めさせられるなどのこの不平等条約によって本格的なイランの受難が始まった[29]。こうした情況に危機感を抱いた、アーザルバイジャーン州総督のアッバース・ミールザー皇太子は工場設立や軍制改革などの近代化改革を進めたものの、1833年にミールザーが病死したことによってこの改革は頓挫した[30]。1834年に国王に即位したモハンマド・シャーは失地回復のために1837年にアフガニスタンのヘラートへの遠征を強行したものの失敗し、1838年から1842年までの第一次アフガン戦争にてイギリスがアフガニスタンに苦戦した後、イギリスは難攻不落のアフガニスタンから衰退しつつあるイランへとその矛先を変え、1841年にガージャール朝から最恵国待遇を得た[31]。更にモハンマド・シャーの治世下には、ペルシアの国教たる十二イマーム派の権威を否定するセイイェド・アリー・モハンマドがバーブ教を開くなど内憂にも見舞われた[32]。モハンマド・シャーの没後、1848年にナーセロッディーン・シャーが第四代国王に即位した直後にバーブ教徒の乱が発生すると、ガージャール朝政府はこれに対しバーブ教の開祖セイイェド・アリー・モハンマドを処刑して弾圧し、宰相ミールザー・タギー・ハーン・アミーレ・キャビールの下でオスマン帝国のタンジマートを範とした上からの改革が計画されたが、改革に反発する保守支配層の意を受けた国王ナーセロッディーン・シャーが改革の開始から1年を経ずにアミーレ・キャビールを解任したため、イランの近代化改革は挫折した[33]。ナーセロッディーン・シャーは1856年にヘラートの領有を目指してアフガニスタン遠征を行ったが、この遠征はイギリスのイランへの宣戦布告を招き、敗戦とパリ条約によってガージャール朝の領土的野心は断念させられた[34]。

こうしてイギリスとロシアをはじめとする外国からの干渉と、内政の改進を行い得ないガージャール朝の国王の下で、19世紀後半のイランは列強に数々の利権を譲渡する挙に及んだ。1872年のロイター利権のような大規模な民族資産のイギリスへの譲渡と、ロシアによる金融業への進出が進む一方、臣民の苦汁をよそに国王ナーセロッディーン・シャーは遊蕩を続けた[35]。第二次アフガン戦争(1878年–1880年)では、ガンダマク条約(1879年)を締結したが、戦争の二期目に突入し、イギリス軍は撤退した。

このような内憂外患にイラン人は黙して手を拱いていたわけではなく、1890年に国王ナーセロッディーン・シャーがイギリス人のジェラルド・タルボトにタバコに関する利権を与えたことを契機として、翌1891年から十二イマーム派のウラマーの主導でタバコ・ボイコット運動が発生し、1892年1月4日に国王ナーセロッディーン・シャーをしてタバコ利権の譲渡を撤回させることに成功した[36]。

第四代国王ナーセロデッィーン・シャーが革命家レザー・ケルマーニーに暗殺された後、1896年にモザッファロッディーンが第五代ガージャール朝国王に即位した。だが、ナーセロデッィーン・シャーの下で大宰相を務めたアターバケ・アアザムが留任し、政策に変わりはなかったため、それまでの内憂外患にも変化はなかった[37]。しかしながら1905年に日露戦争にて日本がロシアに勝利すると、この日本の勝利は議会制と大日本帝国憲法を有する立憲国家の勝利だとイラン人には受け止められ、ガージャール朝の専制に対する憲法の導入が国民的な熱望の象徴となり、同時期の農作物の不作とコレラの発生などの社会不安を背景に、1905年12月の砂糖商人への鞭打ち事件を直接の契機として、イラン立憲革命が始まった[38]。イラン人は国王に対して議会 (majles) の開設を求め、これに気圧された国王は1906年8月5日に議会開設の勅令を発し、9月9日に選挙法が公布され、10月7日にイラン初の国民議会 (Majiles-e Shoura-ye Melli) が召集された[39]。しかしながらその後の立憲革命は、立憲派と専制派の対立に加え、立憲派内部での穏健派と革命派の対立、更には労働者のストライキや農民の反乱、1907年にイランをそれぞれの勢力圏に分割する英露協商を結んだイギリスとロシアの介入、内戦の勃発等々が複合的に進行した末に、1911年にロシア帝国軍の直接介入によって議会は立憲政府自らによって解散させられ、ここに立憲革命は終焉したのであった[40]。なお、この立憲革命の最中の1908年5月にマスジェド・ソレイマーンで油田が発見されている[41]。

1911年の議会強制解散後、内政が行き詰まったまま1914年の第一次世界大戦勃発を迎えると、既にイギリス軍とロシア軍の勢力範囲に分割占領されていたイランに対し、大戦中には更にオスマン帝国が侵攻してタブリーズを攻略され、イラン国内ではドイツ帝国の工作員が暗躍し、国内では戦乱に加えて凶作やチフスによる死者が続出した[42]。1917年10月にロシア大十月革命によってレーニン率いるロシア社会民主労働党ボルシェヴィキが権力を握ると、新たに成立した労農ロシアはそれまでロシア帝国がイラン国内に保持していた権益の放棄、駐イランロシア軍の撤退、不平等条約の破棄と画期的な反植民地主義政策を打ち出した。これに危機感を抱いたイギリスは単独でのイラン支配を目指して1919年8月9日に「英国・イラン協定」を結び、イランの保護国化を図った[43]。この協定に激怒したイランの人々はガージャール朝政府の意図を超えて急進的に革命化し、1920年6月6日にミールザー・クーチェク・ハーン・ジャンギャリーによってギーラーン共和国が、6月24日に北部のタブリーズでアーザディスターン独立共和国の樹立が反英、革命の立場から宣言されたが、不安定な両革命政権は長続きせずに崩壊し、1921年2月21日に発生したイラン・コサック軍のレザー・ハーン大佐によるクーデターの後、同1921年4月にイギリス軍が、10月にソビエト赤軍がそれぞれイランから撤退し、その後実権を握ったレザー・ハーンは1925年10月に「ガージャール朝廃絶法案」を議会に提出した[44]。翌1926年4月にレザー・ハーン自らが皇帝レザー・パフラヴィーに即位し、パフラヴィー朝が成立した[45]。

パフラヴィー朝期

パフラヴィー朝成立後、1927年よりレザー・パフラヴィーは不平等条約破棄、軍備増強、民法、刑法、商法の西欧化、財政再建、近代的教育制度の導入、鉄道敷設、公衆衛生の拡充などの西欧化事業を進め、1931年に社会主義者、共産主義者を弾圧する「反共立法」を議会に通した後、1932年を境に独裁化を強めた。また、ガージャール朝が欠いていた官僚制と軍事力を背景に1935年7月のゴーハルシャード・モスク事件や1936年の女性のヴェール着用の非合法化などによって十二イマーム派のウラマーに対抗し、反イスラーム的な統治を行った[46]。なお、イスラームよりもイラン民族主義を重視したパフラヴィー1世の下で1934年10月にフェルドウスィー生誕1,000周年記念祭が行われ、1935年に国号を正式にペルシアからイランへと変更している[47]。1930年代後半にはナチス・ドイツに接近し、1939年に第二次世界大戦が勃発すると、当初は中立を維持しようとしたが、 1941年8月25日にソ連軍とイギリス軍がそれぞれ国境を超えてイランに侵攻[48]。イラン軍は敗北し、イギリスとソ連によって領土を分割された[49]。イラン進駐下では1941年9月16日にレザー・パフラヴィーが息子のモハンマド・レザー・パフラヴィーに帝位を譲位した他、親ソ派共産党のトゥーデ党が結成された。

1943年11月30日には連合国の首脳が首都テヘランでテヘラン会談が開催された。その際、会議の主題とは別に各首脳らによってイランの独立と領土の保障に関する宣言書に署名が行われた。イラン国民のご機嫌を取るためのジェスチャーとも評されたが[50]、戦後イランを特徴づける舞台が整えられた[51]。また、北部のソ連軍占領地では自治運動が高揚し、1945年12月12日にアゼルバイジャン国民政府が、1946年1月22日にはクルド人によってマハーバード共和国が樹立されたが、両政権は共にアフマド・ガヴァーム首相率いるテヘランの中央政府によって1946年中にイランに再統合された[52]。

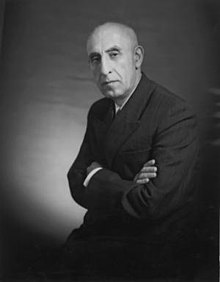

1940年代に国民戦線を結成したモハンマド・モサッデク議員は、国民の圧倒的支持を集めて1951年4月に首相に就任した。モサッデグ首相はイギリス系アングロ・イラニアン石油会社から石油国有化を断行した(石油国有化運動)が、1953年8月19日にアメリカ中央情報局(CIA)とイギリス秘密情報部による周到な計画(アジャックス作戦、英: TPAJAX Project)によって失脚させられ、石油国有化は失敗に終わった[53]。

このモサッデグ首相追放事件によって米国の傀儡政権として復権したパフラヴィー朝のシャー(皇帝)、モハンマド・レザー・パフラヴィーは自らへの権力集中に成功した。1957年にCIAとFBIとモサドの協力を得て国家情報治安機構 (SAVAK) を創設し、この秘密警察SAVAKを用いて政敵や一般市民の市民的自由を抑圧したシャーは、米ケネディ政権の要請によりイランの西欧化を図るべく、「白色革命」が実行された。この計画には、農地改革や識字率向上、国有工場の売却、企業利益分配、非イスラム教徒および女性の参政権などが含まれた[54][55][56]。一方、失業率の増加や格差拡大、政治腐敗なども引き起こされ、原油価格が下落すると計画は破綻した。

1978年に入るとテヘランで1万人規模の反政府デモが発生するようになり、8月31日には暴徒が銀行に放火するなどした[57]。この時、アーヤトッラー・ホメイニーが台頭していた。

イラン・イスラーム共和国

シャーの独裁的統治は1979年のイラン・イスラーム革命に繋がり、パフラヴィー朝の帝政は倒れ、新たにアーヤトッラー・ホメイニーの下でイスラム共和制を採用するイラン・イスラーム共和国が樹立された。新たなイスラーム政治制度は、先例のないウラマー(イスラーム法学者)による直接統治のシステムを導入するとともに、伝統的イスラームに基づく社会改革が行われた。これはペレティエ『クルド民族』に拠れば同性愛者を含む性的少数者や非イスラーム教徒への迫害を含むものだった。また打倒したシャーへの支持に対する反感により対外的には反欧米的姿勢を持ち、特に対アメリカ関係では、1979年のアメリカ大使館人質事件、革命の輸出政策、レバノンのヒズボッラー(ヒズボラ)、パレスチナのハマースなどのイスラエルの打倒を目ざすイスラーム主義武装組織への支援によって、非常に緊張したものとなった。

クルド人はイラン革命を支持し、自治権の獲得を目指していたが、革命成立後の政府は受け入れずにイラン・クルディスタン民主党を非合法化。1979年8月、クルド人はイラン西部のケルマーンシャー州[58]や西アーザルバーイジャーン州の都市を占拠するなど大規模な反乱を起こしたが、翌月までに大半が鎮圧された[59]。

革命による混乱が続く1980年には隣国イラクのサッダーム・フセイン大統領がアルジェ協定を破棄してイラン南部のフーゼスターン州に侵攻し、イラン・イラク戦争が勃発した。この破壊的な戦争はイラン・コントラ事件などの国際社会の意向を巻き込みつつ、1988年まで続いた。

国政上の改革派と保守派の争いは、選挙を通じて今日まで続くものである。保守派候補マフムード・アフマディーネジャードが勝利した2005年の大統領選挙でもこの点が欧米メディアに注目された。

2013年6月に実施されたイラン大統領選挙では、保守穏健派のハサン・ロウハーニーが勝利し、2013年8月3日に第7代イラン・イスラーム共和国大統領に就任した。

2021年6月18日に投票が行われたイラン大統領選挙では、エブラーヒーム・ライースィーが当選した。この選挙では政界の有力者の多くが出馬を禁じられ、立候補者が保守強硬派だらけとなったこともあり、投票率は著しく低迷した[60]。

2024年5月19日、アゼルバイジャンでの公務から移動中であった大統領のライースィー、外務大臣のホセイン・アミールアブドッラーヒヤーンらを乗せたヘリコプターが東アーザルバーイジャーン州のヴァルザガーンで墜落し、ライースィーを含む搭乗者9名全員が死亡する事故が発生した(東アーザルバーイジャーン州ヘリコプター墜落事故)。ライースィーの死亡に伴い、大統領の職務は第一副大統領であるモハンマド・モフベルが代行する事となった[61]。

政治

イランの政体は1979年以降の憲法(ガーヌーネ・アサースィー)の規定による立憲イスラーム共和制である。政治制度的に複数の評議会的組織があって複雑な関係をなしている。これらの評議会は、民主主義的に選挙によって選出される議員で構成されるもの、宗教的立場によって選出されるもの、あるいは両者から構成されるものもある。以下で説明するのは1989年修正憲法下での体制である。

法学者の統治

イランの政治制度の特徴は、何といっても「法学者の統治」である[62]。これは、イスラーム法学者の解釈するイスラームが絶対的なものであることを前提とし、現実にイスラーム法が実施されているかを監督・指揮する権限を、イスラーム法学者が持つことを保障する制度である。この制度は、シーア派イスラームならではの制度といってよい。イランはシーア派のなかでも「十二イマーム派」に属するが、一般にシーア派の教義では「イマーム」こそが預言者の後継者として、「イスラームの外面的・内面的要素を教徒に教え広める宗教的統率者」としての役割を担うとされている[63]。シーア派はイジュティハードの権限を持つイスラーム法学者を一般大衆とは区別し、この解釈権を持つイスラーム法学者(モジュタヒド)に確固とした政治的・宗教的地位を与えている。モジュタヒドの最高位にあるのが、「マルジャエ・タグリード(模倣の源泉、大アーヤトッラー)」である。マルジャエ・タグリードはシーア派世界の最高権威であるが、ローマ教皇のように必ず1人と決まっているわけではなく、複数人のマルジャエ・タグリードが並立することがある。1978年から1979年のイラン・イスラーム革命によって、マルジャエ・タグリードの1人であったホメイニーがイランの最高指導者となり、宗教的のみならず、政治的にも最高の地位に就くこととなった。

選挙制度

イランでは立候補者の数が多い。2000年2月に行われた第6回国会選挙では、290名の定員に対し、7,000人近くが立候補し、2001年の第8回大統領選挙では、840名が立候補した[64]。

特に国会選挙では、投票の際、投票者が一名を選択するのではなく、その選挙区の定員数まで何人でも選定することができる。従ってテヘランのように30名もの定員がある選挙区では、2, 3人しか選ばない者もいれば、30人まで列記して投票する者もいる。つまりどのような投票結果になるか予想しにくい制度であるばかりか、死票や票の偏りがおこりやすい。テヘランのような大都会では、投票が有名人に集中し、候補者は規定票を獲得できず、第2ラウンドへ持ち込まれるケースも多い。国会選挙の場合、投票総数の三分の一を獲得しなければ、たとえ定員数内の上位でも当選にはならず、第2ラウンドの選挙になる。

しかし、こうしたやり方では選挙費用がかさむ上、第2・第3ラウンドとなれば選挙結果が決まるまで時間がかかりすぎ国会の空白期間が生じる。そのため、2000年1月上旬選挙法の改正が行われ、第一ラウンドの当選をこれまでの投票総数の3分の1から25パーセント以上獲得すれば当選とし、第2ラウンドでは、従来通り投票総数の50パーセント獲得すれば当選というように改正された[65]。

護憲評議会は、選挙の際に、立候補者の資格審査(選挙資格を満たしているか否か)を行なっている[64]。

最高指導者

ヴェラーヤテ・ファギーフ(法学者の統治)の概念はイランの政治体制を構成する上で重要な概念となっている。憲法の規定によると、最高指導者は「イラン・イスラーム共和国の全般的政策・方針の決定と監督について責任を負う」とされる。単独の最高指導者が不在の場合は複数の宗教指導者によって構成される合議体が最高指導者の職責を担う。最高指導者は行政・司法・立法の三権の上に立ち、最高指導者は軍の最高司令官であり、イスラーム共和国の諜報機関および治安機関を統轄する。宣戦布告の権限は最高指導者のみに与えられる。ほかに最高司法権長、国営ラジオ・テレビ局総裁、イスラーム革命防衛隊(イスラム革命防衛隊、IRGC)総司令官の任免権をもち、監督者評議会を構成する12人の議員のうち6人を指名する権限がある。最高指導者(または最高指導会議)は、その法学上の資格と社会から受ける尊敬の念の度合いによって、専門家会議が選出する。終身制で任期はない。現在の最高指導者はアリー・ハーメネイー。

大統領

大統領は最高指導者の専権事項以外で、執行機関たる行政府の長として憲法に従って政策を執行する。法令により大統領選立候補者は選挙運動以前に監督者評議会による審査と承認が必要で、国民による直接普通選挙の結果、絶対多数票を集めた者が大統領に選出される。任期は4年。再選は可能だが連続3選は禁止されている。大統領は就任後閣僚を指名し、閣議を主宰し行政を監督、政策を調整して議会に法案を提出する。大統領および8人の副大統領と21人の閣僚で閣僚評議会(閣議)が形成される。副大統領、大臣は就任に当たって議会の承認が必要である。首相職は1989年の憲法改正により廃止された。またイランの場合、行政府は軍を統括しない。

議会

議会は「マジレセ・ショウラーイェ・エスラーミー Majles-e showrā-ye eslāmī」(イスラーム議会)といい、一院制である。立法府としての権能を持ち、立法のほか、条約の批准、国家予算の認可を行う。議員は任期4年で290人からなり、国民の直接選挙によって選出される。議会への立候補にあたっては監督者評議会による審査が行われ、承認がなければ立候補リストに掲載されない。この審査は“改革派”に特に厳しく、例えば2008年3月の選挙においては7,600人が立候補を届け出たが、事前審査で約2,200人が失格となった。その多くがハータミー元大統領に近い改革派であったことから、議会が本当に民意を反映しているのか疑問視する声もある[66]。また、議会による立法のいずれについても監督者評議会の承認を必要とする。日本語の報道では国会とも表記される。

専門家会議

専門家会議は国民の選挙によって選出される「善良で博識な」86人のイスラーム知識人から構成される。1年に1回招集され会期は約1週間。選挙の際は大統領選、議会選と同じく、立候補者は監督者評議会の審査と承認を受けなければならない。専門家会議は最高指導者を選出する権限を持つ。これまで専門家会議が最高指導者に対して疑問を呈示したことはないが、憲法の規定上、専門家会議は最高指導者の罷免権限も持つ。

監督者評議会

監督者評議会は12人の法学者から構成され、半数を構成するイスラーム法学者6人を最高指導者が指名し、残り半数の一般法学者6人を最高司法権長が指名する。これを議会が公式に任命する。監督者評議会は憲法解釈を行い、議会可決法案がシャリーア(イスラーム法)に適うものかを審議する権限をもつ。したがって議会に対する拒否権をもつ機関であるといえよう。議会可決法案が審議によって憲法あるいはシャリーアに反すると判断された場合、法案は議会に差し戻されて再審議される。日本の報道では護憲評議会と訳されるが、やや意味合いが異なる。

公益判別会議

公益判別会議は議会と監督者評議会のあいだで不一致があった場合の仲裁をおこなう権限を持つ。また最高指導者の諮問機関としての役割を持ち、国家において最も強力な機関の一つである。

司法府

最高司法権長は最高指導者によって任じられ、最高裁判所長官および検事総長を任じる。一般法廷が、通常の民事・刑事訴訟を扱い、国家安全保障にかかわる問題については革命法廷が扱う。革命法廷の判決は確定判決で上訴できない。またイスラーム法学者特別法廷は法学者による犯罪を扱うが、事件に一般人が関与した場合の裁判もこちらで取り扱われる。イスラーム法学者特別法廷は通常の司法体制からは独立し、最高指導者に対して直接に責任を持つ。同法廷の判決も最終的なもので上訴できない。

国際関係

対外政策の基本

2009年現在のイラン政府の対外政策の基本的な思想は、イスラエルを除く全ての国家、国民との公正かつ相互的な関係構築をすることである[67]。

日本

ロシア

北朝鮮

シリア

シリアは他のアラブ諸国と異なり非スンナ派政権である事に加え、イラン・イラク戦争ではシリア・バース党とイラク・バース党との対立も絡み、シーア派が国民の大多数を占めるイランを支持した。イランとは現在でも事実上の盟邦関係を継続中で、反米・反イスラエル、反スンニ派イスラム主義、国際的孤立化にあるなど利害が一致する点が多い。近年ではシリア内戦でイランがアサド政権を支援するなど、政治面の他、経済・軍事面でも一体化を強めつつある。

サウジアラビア

両国はそれぞれシーア派とスンナ派の盟主とであるため、度々国交断絶などの対立を繰り返してきた。近年ではイラク戦争やアラブの春の混乱で、イラク・シリア・エジプトなどの中東の有力国が国力を落とす中、相対的に中東におけるイランとサウジアラビアの影響力が拡大した。シリア内戦やイエメン内戦では異なる勢力を支援し事実上の代理戦争の様相を呈していた他、2016年には国交断絶が起きるように、対立が表面化していた[68]。

しかし、2023年3月に中国の仲介によって外交関係を正常化した[69]。同年6月6日、両国は大使館を7年ぶりに再開させた。イランのビクデリ副外相は「イランとサウジにとって歴史的な日だ。地域の安定や繁栄、発展に向けた協力が進むだろう」と語った[70]。

アメリカ合衆国

イランと米国の外交関係は1856年から始まり、イランにとって米国はペルシャ湾情勢において圧となっていたイギリスとロシアと対峙できる第三勢力だったこともあり、第二次世界大戦までの関係は良好だった。特に、1925年にパフラヴィー朝を開いたレザー・パフラヴィー皇帝(シャー)は、米国から財政顧問官を招聘して財政改革にあたるなど傾倒していた。

第二次世界大戦後、冷戦時代に入ると、イランはソ連の隣国であることや産油国の中東における大国であることから、米国に中東政策の柱として目を付けられる。1951年にモハンマド・モサッデクが首相に就任し、石油を国有化するなど独立色を強めると、米国とイギリスの情報機関(CIAとMI6)は1953年のクーデターを主導した[71]。こうして復権した1953年-1978年のパフラヴィー2世政権は、事実上米国の傀儡政権であったため、米国との関係は質量ともに重大だった[72]。この頃は、米国がイランの核開発を支援していた。同時に、米国はイランの石油を大量に手に入れ、覇権国家の立場を確立した。

イラン国民の生活文化を無視した白色革命が原油価格の下落により破綻すると、国民の不満が爆発し、1978年から1979年にイラン革命が発生。革命により反米的なイラン・イスラム共和国が興ると、両国の関係は急速に悪化。イラン在米資産没収やイランアメリカ大使館人質事件ののち、1980年4月の断交に至った[73]。9月からイラン・イラク戦争が始まると、米国はイラクを支援した。以後、イスラム革命時以後の歴代の米国議会・政府は、イランを反米国家(悪の枢軸)と認識し、イランに対する国交断絶・経済制裁・敵視政策を継続している。米国政府は1984年にレーガン大統領がイランをテロ支援国家と指定し、2023年現在まで指定を継続している[74]。1990年代のクリントン米政権時代には貿易・投資・金融の禁止措置が実施され[75]、2000年代以降は核開発問題を理由に経済制裁を行われている。2012年の原油の制裁対象化や2015年のSWIFT排除などは、イラン経済に大きな影響を及ぼしている[76]。[77]

内政干渉としては、2009年のイランの反アフマディーネジャード派の大規模なデモにイギリス大使館の関係者が関与していたことが知られているが、イラン情報省海外担当次官は、大統領選挙後のデモの発生に米国とヨーロッパの財団・機関が関与していた事実があったとして「ソフトな戦争」(実際的な戦争などでない、内政干渉など)を仕掛ける60の欧米団体の実名をイランのメディアに対して公表し[78]、米国政府もイランの体制を壊す目的で工作していたと発表した。2020年1月には、米国がイラン革命防衛隊司令官ガーセム・ソレイマーニーを殺害した。

イラン側は、イスラム革命時から1989年にホメイニー師が死去するまでは米国に対して強硬な姿勢だったが、その後は、アリー・ハーメネイー師、ハーシェミー・ラフサンジャーニー大統領、モハンマド・ハータミー大統領、マフムード・アフマディーネジャード大統領などが、米国がイランに対する敵視政策を止め、アメリカもイランも互いに相手国を理解し、相手国の立場を尊重し、平等互恵の関係を追求する政策に転換するなら、イランはいつでもアメリカとの関係を修復すると表明している[79][80][81][82]。ラフサンジャーニー大統領は1996年のアトランタオリンピックに選手を派遣した。ハータミー大統領は文明の対話を提唱し、2001年9月11日の米国に対する武力行使を非難し、被害を受けた人々に哀悼を表明した。アフマディーネジャード大統領はイラク国民が選挙で選出した議会と政府の樹立後の、イラクの治安の回復に協力すると表明している[83][84]。ただし、イエメン内戦やシリア内戦では米国と対立し、軍事支援を通じて間接的に戦っている。

核開発問題

イランにおける核開発は、1950年代の米傀儡政権下に始まる。1957年、当時のドワイト・D・アイゼンハワー米大統領により「原子力の平和利用研究協力協定案」が発表され、基礎が築かれた[85]。その後、実験炉と濃縮ウランが提供され、原子力発電所の建設計画も合意されたが、イラン革命で反米政権になると状況は一変。1970年代に様々な国と原子力協力協定を結び、原子力技術移転を目指したが、イスラエルと繋がりの深い米国等の圧力により進まず、自主開発を始めた。秘密裏に行っていたため、2002年に暴露されると、翌年にはIAEA理事会から開発の停止を求められた。しかし、イランは続行したため、欧米との対立が起きた[86]。

イラン政府は自国の核開発問題について、核エネルギーの生産を目指すもので、核兵器開発ではないと今までに一貫して表明してきており、アフマディネジャド大統領は「核爆弾は持ってはならないものだ」とアメリカのメディアに対して明言している(『Newsweek』誌2009年10月7日号)。欧米のイランの核エネルギー開発は認められない、という論理は決して世界共通のものではない。新興国のトルコやブラジル、また、ベネズエラ・キューバ・エジプトその他の非同盟諸国は「核エネルギーの開発はイランの権利である」というイランの立場に理解を示し、当然であるとして支持している。2009年10月27日のアフマディーネジャード大統領との会談の中で、トルコのエルドアン首相はイランの核(エネルギー)保有の権利があると強調し、「地球上で非核の呼びかけを行う者はまず最初に自分の国から始めるべきだ」と述べた[87]。また、ブラジルのルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルヴァ大統領は『Newsweek』誌2009年10月21日号でイランのウラン濃縮の権利を支持していることが報じられており、ベネズエラのウゴ・チャベス大統領は2006年7月のアフリカ連合 (AU) 首脳会議に招かれた際、イランの核開発について「平和利用のための核技術を発展させる権利がイランにないというのか。明らかにある」と断言している[88]。2006年9月の第14回非同盟諸国首脳会議では、イランによる平和利用目的の核開発の権利を確認する宣言等を採択され[89]、会議の議長国キューバやエジプトもこれを支持している。

核兵器開発については、IAEAや敵対するイスラエルも否定することとなるが、核技術開発自体認めない欧米諸国の圧力は止まらず、イランも無視したことで、2012年に米国とEUからイラン産原油輸入を経済制裁の対象にされ、実質GDP成長率は前年比マイナス8.4%にもなった[90][86]。2013年に穏健派のロウハーニーが大統領になると協議は進み、2015年に最終的な核合意に至った。これによりGDPは急回復を見せたが、2018年にイスラエル寄りのドナルド・トランプ米大統領が一方的に合意を破棄し、SWIFT排除も含めた経済制裁を再開すると、経済は再び急落した。もっとも、これにより国産技術が発展したという面もある[91]。また、米国の行動に対し、ロウハニ大統領は核合意から離脱はしないが、核合意を遵守するわけでもないという演説を行い[92]、核開発を再開。2021年にジョー・バイデンが米大統領に就任してからは協議が再開したが溝は深く、2022年7月にはイスラエルメディアのインタビューで、バイデンがイラン攻撃の可能性も示した[93]。その後、イラン側は最高指導者顧問と原子力庁長官が核兵器製造は可能だがしないと発言した[94]。

欧米での反イスラーム的行為

2010年9月のイスラーム聖典『クルアーン』焼却事件はアメリカ・フロリダ州のキリスト教会の牧師が、同時多発テロ事件の9周年にあたる2010年9月11日を「国際クルアーン焼却デー」とし、『クルアーン』を焼却する計画を発表したことに始まる事件だが、ムスリム・非ムスリムを超えた広範な反発と国際世論の圧力を受けて中止された。しかし、この呼びかけに応えたようにアメリカ国民の一部が数冊の『クルアーン』を燃やし、ワシントンD.C.で警官に護衛される中で、また、アメリカ同時多発テロ事件で破壊されたニューヨークの世界貿易センタービルの跡地で数十冊の『クルアーン』を破り、それに火をつけた。これらの行為に対して、全世界で大規模な抗議運動が巻き起こった[95]。

聖地イェルサレムでも同時期に似たような反イスラーム的行為が行われた[96]。

このような事件に対して最高指導者アリー・ハーメネイーはメッセージのなかで、イスラーム教徒とキリスト教徒を対立させることが、この事件の真の首謀者の望みであるとし、「キリスト教会やキリスト教とは関係がなく、数名の雇われた人間の行動を、キリスト教徒全体のものと考えるべきではない」、「我々イスラーム教徒が、他の宗教の神聖に対して同じような行動に出ることはない。クルアーンが我々に教える事柄は、その対極にある」と表明した。

そして、この事件の真の計画、指示者について「アフガニスタン、イラク、パレスチナ、レバノン、パキスタンで、犯罪行為を伴ってきた、一連の流れを分析すれば、アメリカの政府と軍事・治安機構、イギリス政府、その他一部のヨーロッパ政府に最大の影響力を持つ、“シオニストの頭脳集団”であることに疑いの余地は残らない」、「(今回の事件は)この国の警察に守られる中で行われたものであり、何年も前から、(欧米での)イスラム恐怖症やイスラム排斥といった政策に取り組んできた(シオニスト頭脳集団)組織による計画的な行動であった」と述べ、今回のクルアーン焼却事件とそれ以前の欧米でのイスラーム恐怖症やイスラーム排斥の政策を主謀したのはこのシオニスト集団だとした。また、「このようなイスラムへの一連の敵対は、西側におけるイスラムの影響力が、いつにも増して高まっていることに起因する」とした。さらに同メッセージでアメリカ政府に対し、「この陰謀に関与していないとする自らの主張を証明するために、この大きな犯罪の真の実行者をふさわしい形で処罰すべきだ」と強調した[97]。この事件に対し、インド領カシミール、アフガニスタンでも抗議デモが行われ、イランでは抗議のために多くの都市のバザールが9月15日を休業とした[98]。

悪魔の詩事件

元ムスリム(イスラーム教徒)のサルマン・ラシュディが書いた1989年出版の『悪魔の詩』はイスラームの預言者ムハンマドについて扱っているが、その内容と、この人物が元ムスリムであったことから発表の後、各国のムスリムの大きな非難と反発を招いた。1991年7月に起きた日本の茨城県つくば市内で筑波大学助教授が何者かによって殺された事件(未解決)は、これを訳して出版したことが原因ではないかと考えられている。詳細は悪魔の詩を参照。

国家安全保障

国軍として、陸軍・海軍・空軍などから構成されるイラン・イスラム共和国軍を保有している。

イランは核拡散防止条約 (NPT) に加盟しているが、国際社会からイランの核開発問題が問題視されている。

準軍事組織

また、国軍とは別に、パースダーラーン省に所属する2つの準軍事組織を保有している。1979年にイスラム革命の指導者ホメイニー師の命で設立された、志願民兵によって構成されている準軍事組織「バスィージ(人民後備軍)」が存在している。設立時には2,000万人の若者(男女別々)で編成された。この数字は国民の27%超である。

地方行政区分

イランは31の州(オスターン)からなっている。

主要都市

イランの人口上位5都市は以下の通り(都市圏の人口ではない)。

-

テヘラン: 8,693,706人(2016年)

-

マシュハド: 3,001,184人(2016年)

-

エスファハーン: 1,961,260人(2016年)

-

キャラジ: 1,592,492人(2016年)

-

シーラーズ: 1,565,572人(2016年)

地理

イランは北西にアゼルバイジャン(国境線の長さは432 km。以下同様)、アルメニア (35 km) と国境を接する。北にはカスピ海に臨み、北東にはトルクメニスタン (992 km) がある。東にはパキスタン (909 km) とアフガニスタン (936 km)、西にはトルコ (499 km) とイラク (1,458 km) と接し、南にはペルシア湾とオマーン湾が広がる。面積は1,648,000 km2で、うち陸地面積が1,636,000 km2、水面積が12,000 km2であり、ほぼアラスカの面積に相当する。

イランの景観では無骨な山々が卓越し、これらの山々が盆地や台地を互いに切り離している。イラン西半部はイランでも人口稠密であるが、この地域は特に山がちでザーグロス山脈やイランの最高峰ダマーヴァンド山 (標高: 5,604 m) を含むアルボルズ山脈がある。一方、イランの東半は塩分を含むキャビール砂漠、ルート砂漠のような無人に近い砂漠地帯が広がり、塩湖が点在する。

平野部はごくわずかで、大きなものはカスピ海沿岸平野とアルヴァンド川(シャットゥルアラブ川)河口部にあたるペルシア湾北端の平野だけである。その他小規模な平野部はペルシア湾、ホルムズ海峡、オマーン湾の沿岸部に点在する。イランは、いわゆる「人類揺籃の地」を構成する15か国のうちの1つと考えられている。

気候

全般的には大陸性気候で標高が高いため寒暖の差が激しい。特に冬季はペルシャ湾沿岸部やオマーン湾沿岸部を除くとほぼ全域で寒さが厳しい。国土の大部分が砂漠気候あるいはステップ気候であるが、ラシュトに代表されるイラン北端部(カスピ海沿岸平野)は温暖湿潤気候に属し、冬季の気温は0℃前後まで下がるが、年間を通じて湿潤な気候であり、夏も29℃を上回ることは稀である。年間降水量は同平野東部で680 mm、西部で1700 mm以上となる。テヘランなどの内陸高地はステップ気候から砂漠気候に属し、冬季は寒く、最低気温は氷点下10度前後まで下がることもあり降雪もある。一方、夏季は乾燥していて暑く日中の気温は40度近くになる。ハマダーン、アルダビールやタブリーズなどのあるイラン西部の高地は、ステップ気候から亜寒帯に属し、冬は非常に寒さが厳しく、山岳地帯では豪雪となり厳しい季節となる。特に標高1,850 mに位置するハマダーンでは最低気温が-30度に達することもある。イラン東部の中央盆地は乾燥しており、年間降水量は200 mmに満たず、砂漠が広がる砂漠気候となる。特にパキスタンに近い南東部砂漠地帯の夏の平均気温は38℃にも達する酷暑地帯となる。ペルシア湾、オマーン湾沿岸のイラン南部では、冬は穏やかで、夏には温度・湿度ともに非常に高くなり平均気温は35℃前後と酷暑となる。年間降水量は135 mmから355 mmほどである。

| 平年値 (月単位) |

北西部 | 西部 | 北部 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| タブリーズ | オルーミーイェ | アルダビール (Nowjeh Deh) |

ザンジャーン | ハマダーン | アラーク | ケルマーンシャー | ホッラマーバード | ラシュト | テヘラン | セムナーン | ||

| 気候区分 | BSk | BSk | BSk | BSk | Dsa | Dsa | Dsa | Csa | Cfa | BSk | BSk | |

| 平均 気温 (℃) |

最暖月 | 26.0 (7月) |

23.8 (7月) |

25.3 (7月) |

25.2 (7月) |

25.3 (7月) |

27.5 (7月) |

28.2 (7月) |

30.8 (7月) |

26.2 (7月) |

30.8 (7月) |

32.2 (7月) |

| 最寒月 | -3.2 (1月) |

-3.3 (1月) |

-4.6 (1月) |

-3.0 (1月) |

-4.6 (1月) |

-1.3 (1月) |

0.6 (1月) |

5.0 (1月) |

6.7 (1月) |

2.5 (1月) |

3.6 (1月) | |

| 降水量 (mm) |

最多月 | 53.6 (4月) |

58. (4月) |

49.8 (4月) |

56.5 (4月) |

49.8 (4月) |

54.7 (1月) |

88.9 (3月) |

86.0 (1月) |

230.2 (9月) |

37.4 (3月) |

22.7 (3月) |

| 最少月 | 3.2 (7月) |

2.6 (8月) |

0.8 (9月) |

3.4 (7月) |

0.8 (9月) |

0.6 (7月) |

0.3 (7,8月) |

0.1 (7月) |

38.7 (6月) |

0.9 (9月) |

1.4 (9月) | |

| 平年値 (月単位) |

中部 | 南部 | 東部 | |||||||||

| ヤズド | エスファハーン | シーラーズ | アーバーダーン | ザーヘダーン | ケルマーン | バンダレ・アッバース | ビールジャンド | マシュハド | ||||

| 気候区分 | BWk | BSk | BSk | BWh | BWh | BWk | BWh | BWk | BSk | |||

| 平均 気温 (℃) |

最暖月 | 32.4 (7月) |

29.4 (7月) |

29.8 (7月) |

36.8 (7月) |

29.3 (7月) |

28.9 (7月) |

34.4 (7月) |

28.8 (7月) |

26.7 (7月) | ||

| 最寒月 | 5.1 (1月) |

2.7 (1月) |

5.3 (1月) |

12.3 (1月) |

6.4 (1月) |

4.4 (1月) |

18.1 (1月) |

4.0 (1月) |

1.7 (1月) | |||

| 降水量 (mm) |

最多月 | 12.9 (3月) |

19.6 (9月) |

79.8 (1月) |

34.8 (1月) |

21.1 (2月) |

32.0 (3月) |

47.5 (2月) |

35.1 (3月) |

52.0 (1月) | ||

| 最少月 | 0.0 (8月) |

0.0 (9月) |

0.0 (9月) |

10.0 (6,7,8月) |

0.2 (9月) |

0.3 (9月) |

0.0 (6月) |

0.0 (9月) |

0.7 (8月) | |||

- 最寒月-3度未満(=亜寒帯(D)の条件)・・・薄水色、水色

経済

イランの経済は中央統制の国営イラン石油会社や国有大企業と、農村部の農業および小規模な商業、ベンチャーによるサービス業などの私有企業からなる混合経済である。政府は以前から引き続いて市場化改革を行い、石油に依存するイラン経済の多角化を図っており、収益を自動車産業、航空宇宙産業、家電製造業、石油化学工業、核技術など他の部門に振り分け投資している。チャーバハール自由貿易地域、キーシュ島自由貿易地域の設定などを通して投資環境の整備に努め、数億ドル単位での外国からの投資を呼び込むことを目指している。現代イランの中産階級の層は厚く堅実で経済は成長を続けているが、一方で高インフレ、高失業率が問題である。インフレ率は2007年度の平均で18.4%、2008年4月(イラン暦)には24.2%にまで達している。

イラン・イスラム革命は富の再分配も理念の一つとしていたが、実際には貧富の格差は大きい。縁故主義により経済的に成功したり、海外への留学を楽しんだりする高位聖職者や政府・軍高官の一族は「アガザデ」(高貴な生まれ)と呼ばれている[99]。

財政赤字は慢性的問題で、これは食品、ガソリンなどを中心とする年総計約72億5000万ドルにものぼる莫大な政府補助金が原因の一つとなっている。これに対してアフマディーネジャード政権は、2010年からガソリンや食料品などに対する補助金の段階的削減に踏み切り、低所得層に対しては現金給付に切り替えている[100]。

イランはOPEC第2位の石油生産国で、2016年時点の生産量は200万バレル/日である。確認されている世界石油埋蔵量の10%を占める。また天然ガス埋蔵量でもロシアに続き世界第2位である。原油の輸出は貴重な外貨獲得手段であるとともに1996年の非常に堅調な原油価格は、イランの財政赤字を補完し、債務元利未払金の償還に充てられた。

農業については国家投資、生産自由化による活発化が目指され、外国に対する売り込み、マーケティングなどで輸出市場を開発し、全般的に改善された。ナツメヤシ・ピスタチオ・花卉など輸出用農業生産物の拡大、大規模灌漑計画により1990年代のイラン農業は、経済諸部門の中でも最も早い成長のあった分野である。一連の旱魃による踏み足局面もあるが、農業はいまだにイランで最大の雇用を持つ部門である。

イランはバイオテクノロジーと医薬品製造などにも力を入れている。主要貿易国はフランス、ドイツ、日本、イタリア、スペイン、ロシア、韓国、中国などである。1990年代後半からはシリア、インド、キューバ、ベネズエラ、南アフリカ共和国など発展途上国との経済協力も進めている。また域内でもトルコとパキスタンとの通商を拡大させており、西アジア・中央アジアの市場統合のビジョンを共有している。また、BRICSや上海協力機構にも加盟している。

観光

2019年現在イランを訪れる海外からの観光客は800万人から900万人。イランの観光は多様で、アルボルズ山脈とザグロス山脈でのハイキングやスキー、ペルシャ湾やカスピ海のビーチでの保養など、様々なアクティビティがある。イラン政府は国内の様々な観光地への観光客誘致に力を入れており、近年観光客数は増加している。

交通

航空

国際線の拠点空港としてテヘランにエマーム・ホメイニー国際空港が存在している。 フラッグキャリアであるイラン航空が国内路線および国際路線を運行している。 また、アーリヤー航空 イラン・アーセマーン航空 サーハー航空も運行している。

鉄道

国有鉄道であるイラン・イスラーム共和国鉄道が全土を結んでいる。

主要都市では地下鉄として

- テヘラン・メトロ

- マシュハド都市鉄道

- イスファハーン・メトロ

- シーラーズ・メトロ

- タブリーズ・メトロ

- アフヴァーズ・メトロ

が設置されている。

道路

以下のアジアハイウェイ 9路線が全土を通っている。

- アジアハイウェイ1号線

- アジアハイウェイ2号線

- アジアハイウェイ8号線

- アジアハイウェイ70号線

- アジアハイウェイ71号線

- アジアハイウェイ75号線

- アジアハイウェイ78号線

- アジアハイウェイ81号線

- アジアハイウェイ82号線

また、首都テヘラン近郊では高速道路も建設されている。

科学技術

イランは紀元前の時代から学問や技術面で中国地域やインド地域、ギリシャ地域やローマ地域と深い関わりを持っている。特に、中世時代には「イスラム科学」とされるような科学的成果の中心地であり続けていた他、上述の東西地域の知識におけるパイプラインの役割を果たしてきた。

イラン革命により脱出する知識人もいたが、政権は科学技術研究に注力し[101]、1996年から2004年にかけて発表論文数を約10倍に増加させ、その期間における増加率は世界一であった[102]。しかし、その後の国際的制裁は、国際科学雑誌の購読や海外からの機器調達が厳しく制限されるなど、科学研究にも大きな障害をもたらし、停滞した。それでも、輸入することのできない機器の独自開発や、国内の業界を超えた協力などにより研究は続けられ、論文数でも被引用論文数でも世界15位以内に入っている[103]。その中でも、航空工学や材料工学、再生医学(幹細胞)の分野では、世界トップの科学技術力を有している[11]。

宇宙開発

イランにおける宇宙計画は、その軍事的可能性に対する懸念から米国と欧州によって非難されている。

国民・人口統計

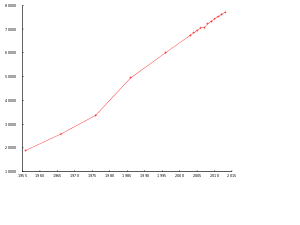

人口

イランの人口は20世紀後半に劇的に増加し、2006年には7000万人に達した。しかし多くの研究では21世紀への世紀転換点には、人口増加率の抑制に成功し、ほぼ人口補充水準に到達した後、2050年頃に約1億人で安定するまで人口増加率は徐々に低下してゆくものと考えられている。人口密度は1平方キロメートルにつき約40人である。イランは2005年時点、約100万人の外国難民(主にアフガニスタン難民、ついでイラク難民)を受け入れており、世界で最も難民が多い国の一つである。政府の政策的および社会的要因により、イランは難民たちの本国帰還を目指している。逆にイラン・イスラーム革命後にイラン人のディアスポラが北アメリカにはイラン系アメリカ人やイラン系カナダ人、西ヨーロッパには在イギリスイラン人、その他には南アメリカ、日本(在日イラン人)などに約200万から300万人程度存在すると見積もられる。

民族・分布

イランの民族はその使用言語と密接な関係にあり、次いで宗教が重要である。すなわちエスニック・グループの分類は何語を話す何教徒か、に依存する部分が大きい。イランの公用語はインド・ヨーロッパ語族イラン語群のペルシア語で人口の約半数はこれを母語とするが、チュルク系のアゼルバイジャン語を母語とする人も非常に多く人口の四分の一にのぼり、さらにペルシア語以外のイラン語群の諸語やその他の言語を話す人びともいる。先述のように、それぞれの民族の定義や範囲、あるいはその人口や全体に占める割合に関してはさまざまな議論があるが、イランに住むエスニック・グループは主に次のようなものである。

ペルシア人(ペルシア語を語る人々: 51%)、アゼルバイジャン人(アゼルバイジャン語を語る人々: 25%)、ギーラキーおよびマーザンダラーニー(ギーラキー語、マーザンダラーニー語を語る人々: 8%)、クルド人 (7%)、アラブ人 (4%)、バローチ (2%)、ロル (2%)、トルクメン (2%)、ガシュガーイー、アルメニア人、グルジア人、ユダヤ人、アッシリア人、タリシュ人、タート人、その他 (1%) である。しかし以上の数字は一つの見積もりであって、公式の民族の人口・割合に関する統計は存在しない。

国際連合の統計によると、イランにおける識字率は79.1%であり、女性の非識字率は27.4%に達する。

イラン人

イラン人とは、狭義にはイラン・イスラーム共和国の国民の呼称。歴史的には、中央アジアを含むペルシア語文化圏に居住し、イラン人とみなされている人々。1935年にイランが正式な国名であると宣言されるまでは、ギリシア語に由来するペルシア人の名称でよばれていた。

狭義

イラン国民を構成するのは、多様な言語的・民族的・宗教的アイデンティティを持つ人々である。イラン系言語集団には、中央高原部に住み、ペルシア語あるいはその方言を母語とし、シーア派信徒である中核的イラン人(通常イラン人という時のイラン人)、クルド人、ロル族ならびにバフティヤーリー族、バルーチ人などである。テュルク系言語集団には、大集団のアゼリー(アゼルバイジャン人、一般には自他称ともトルコ人)、トルキャマーン(トルクメン人)、遊牧民のカシュカーイー、シャーサヴァン、アフシャールなど。南部のイラク国境にはアラビア語の話者集団がいる。宗教面では、国教の十二イマーム派の他に、スンナ派にはクルド人(シーア派信徒もいる)、バルーチ人、トルクメン人など、キリスト教徒(アルメニア人、東アラム語を母語とするアッシリア人など)、ユダヤ教徒、ゾロアスター教徒が存在する。

広義

ホラズム生まれのビールーニー、ブハラ生まれのブハーリー、その近郊生まれのイブン・スィーナー、また、トゥース生まれのアブー・ハーミド・ガザーリーは、もっぱらアラビア語で著述しているが、中央アジアを含むペルシア語文化圏生まれであるために、狭義のイラン人からは、イラン人であるとみなされている。その他、イラン・イスラーム革命後増大したイラン系アメリカ人(カリフォルニア州に約半数が集中し、ロサンゼルスは「テヘランゼルス」と俗称されることもある。二重国籍を所有する者も多い)、バーレーンやドバイに数世代連続して居住する、ペルシア語方言を母語とするファールス州南部出身者などもここに含めることができる[104]。

言語

主要な言語は、ペルシア語、アゼルバイジャン語(南アゼルバイジャン語)、クルド語(ソラニー、クルマンジー、南部クルド語、ラーク語)、ロル語(北ロル語、バフティヤーリー語、南ロル語)、ギラキ語、マーザンダラーン語、バローチー語、アラビア語(アラビア語イラク方言、アラビア語湾岸方言)、トルクメン語、ドマーリー語(または、ドマリ語)、ガシュガーイー語、タリシュ語である。

イランにおけるイラン系言語の分布状況は以下の通り[105]。

1. 北部及びカスピ海沿岸部

1)タート語

2)ターレシュ語

3)カスピ海方言

西方にギラキ語(ペルシア語でギーラキー)、東方にマーザンダラーン語の二大方言がある。

4)セムナーン語及びサンゲサル語

5)クルド語

トルコ国境からイラク国境一帯にかけての、コルデスターン(ペルシア語で「クルド(人)の地」)地方を中心に居住する、クルド人の母語。クルド人の居住域は、イラン・イラク・トルコ・シリアの4国に分断されている。クルド語全体の話者人口は、統計のとり方によって数百万から千百万の間を上下する。

6)グーラーニー語

7)ザーザー語

2.中央部

8)タフレシュ方言(ハマダーンからサーヴェにかけて)

9)北西方言(ゴムからエスファハーンにかけて分布)

10)北東方言(カーシャーン及びナタンズ方言)

11)南西方言(エスファハーン周辺)

ギャブリー語(あるいはヤズド語、ケルマーン語)と呼ばれ、ヤズドからケルマーン周辺地域に在住するゾロアスター教徒が使用する言語を含む。ギャブリーは「異教徒の(言語)」という意味で、イスラーム教徒から区別する他称である。話者は自分たちの言語をダリー語と呼んでいる。

13)キャヴィール方言

キャヴィール方言で話される方言の総称である。フール語など。

3. 南西部

14)ファールス方言群

カーゼルーン周辺やシーラーズの北西地域など、ファールス地方で使用される方言の総称。

15)ロル語

ファールス州からフーゼスターン州、エスファハーンの西方の広大な地域で話される、ロル系遊牧民の言語。バフティヤーリー語はこの下位方言に属している。

16)スィーヴァンド語

シーラーズの北方スィーヴァンドで話される言語。南西イランに位置しながら、言語学的には北西言語に属し、言語島を成している。

17)ラーレスターン語

4. 南東部

18)バルーチー語

パキスタン、アフガニスタン南西部、イランに及ぶ広範囲で使用される。音韻面では最も保守的な言語の一つである。

19)バーシュキャルド語(あるいはバシャーケルド語)

婚姻

通常、婚姻時に改姓することはない(夫婦別姓)が、夫の姓を後ろに加える女性もいる[106]。

宗教

大部分のイラン人はムスリムであり、その90%がシーア派十二イマーム派(国教)、9%がスンナ派(多くがトルクメン人、クルド人とアラブ人)である(詳細はイランのイスラームを参照)。ほかに非ムスリムの宗教的マイノリティがおり、主なものにバハイ教、ゾロアスター教(サーサーン朝時代の国教)、ユダヤ教、キリスト教諸派などがある。

このうちバハーイーを除く3宗教は建前としては公認されており、憲法第64条に従い議会に宗教少数派議席を確保され[注 1]、公式に「保護」されているなどかつての「ズィンミー」に相当する。これら三宗教の信者は極端な迫害[要出典]を受けることはないが、ヘイトスピーチや様々な社会的差別などを受けることもある。また、これら公認された宗教であれ、イスラム教徒として生まれた者がそれらの宗教に改宗することは出来ず、発覚した場合死刑となる。

一方、バハイ教(イラン最大の宗教的マイノリティー)は、非公認で迫害の歴史がある。バハイ教は19世紀半ば十二イマーム派シャイヒー派を背景に出現したバーブ教の系譜を継ぐもので、1979年の革命後には処刑や高等教育を受ける権利を否定されるなど厳しく迫害[要出典]されている(これについてはバハイ教の迫害およびイランの宗教的マイノリティー、イランにおける宗教的迫害を参照)。ホメイニー自身もたびたび、バハイ教を「邪教」と断じて禁教令を擁護していた。歴史的にはマニによるマニ教もイラン起源とも言える。またマズダク教は弾圧されて姿を消した。

教育

2002年の推計によれば、15歳以上の国民の識字率は77%(男性83.5%/女性70.4%)であり[108]、世銀発表の2008年における15歳以上の識字率は85%となっている[109]。2006年にはGDPの5.1%が教育に支出された[108]。

主な高等教育機関としては、テヘラン大学 (1934)、アミール・キャビール工科大学 (1958)、アルザフラー大学 (1964)、イスラーム自由大学 (1982)、シャリーフ工科大学などの名が挙げられる。

教育制度

イランの教育制度は次の四段階に分けられる[110]。

1. 初等教育(دبستان; 小学校)

学年暦の始め、メフル月一日に満6歳になっていれば入学できる。5年間の義務教育である。昔は小学児童の数が多すぎて、二部制、時には三部制の授業が行われたこともある。

遊牧民のいる地域では、時々普通の黒テントではなく、白い丸型のテントが目につく。これは季節によって移動するテント学校である。

2. 進路指導教育(راهنمایی; 中学校)

ペルシア語の名称が指すように、進路指導期間である。11歳よりの3年間である。この3年間の学習の結果に基づき、次への進学段階で、理論教育と工学・技術・職業のどちらかのコースに分けられる。

3. 中等教育(دبیرستان; 高等学校)

4年間。1992年より新制度が導入された。理論教育課程では、第一年度は人文科学科と実験・数学科とに分かれ、第二年次以降は前者はさらに (a)文化・文学専攻と (b)社会・経済専攻に、また、後者は (c)数学・物理専攻と (d)実験科学専攻に分かれる。この3年を修了した後に、4年目は大学進学準備過程(پیش دانشگاهی)に在籍する。一方、大学に進学しない技術・職業家庭では、工学・技術・農業の三専攻に分かれる。修了すると卒業証書(دیپلم)が与えられる。

4. 大学(دانشگاه; 単科大学はدانشکده)

全国共通試験(کنکور)を受けて、進学先・専攻が決まる。年に一度しか試験がないので、ある意味で、日本以上のきつい受験戦争がある。このため予備校が繁盛している。受からなければ、男子は兵役に就く。イラン・イラク戦争の殉教者が家族にいる場合は、優先的に入学が許可されている。ちなみに、私学・イスラーム自由大学と次に述べるパヤーメ・ヌールを除き、授業料は無料である。

それ以外の教育機関

(1) パヤーメ・ヌール(光のメッセージという意味)は、通信教育大学で、イラン各地に140のセンターを持っている。学生数は約20万人であり、授業料は私学・イスラーム自由大学より安い。センターによっては、女学生が8割に達するところがある。外国在住の学生は、60名前後、なかには日本人もいる。

(2) 私学・イスラーム自由大学(دانشگاه آزاده اسلامی)は、革命後に各地で開設され、イランの教育程度を上げるのに貢献している。また、出講すると高額の手当がもらえるので、他大学の教官にも人気がある。国立と異なり、ここは私学であるため授業料を取る。国立に受からなかった学生が進学することが多い。

(3) 大学を除く学校の総称はアラビア語起源のマドラセ(مدرسه)である。外国語学校、コンピュータ学校などの各種学校に当たるものはモアッセセ(مؤسسه)という。

そのほかに幼稚園(کودکستان)、障がい児と英才のための特別教育制度、中等教育を終えた人が2年間学ぶ教員養成講座、成人のための識字教育制度などがある。

教育スタイル

イランというより、中東教育全域の教育の特徴は、大学教育も含めて暗記教育である。「学ぶ・勉強する」は、درس خواندن、要するに、「声を出して教科書を読む」ことである。教科書に書いてあることをそのまま丸暗記する。これは大学生にも当てはまる。先生の講義を筆記し、それをそのまま一字一句暗記するのである[110]。

森田は、このようなイランの学校教育を「声の文化」が現れているとし、以下の三つの場面を根拠に挙げている[111]。

1. 小学校での授業方法

現在のイランの公立小学校で行われている授業方法は、三つの段階に分かれている。一つの段階は、「教える」(درس دادن)で、二つ目の段階は「読む」(درس خواندن)であり、三つ目の段階は「問う」(درس پرسیدن)である。まず、「教える」段階では、教師は児童を指名し教科書を声に出して読ませる。読んでいる途中で、難しい言葉の解説を行ったり、分かりにくい表現について内容をわかりやすく説明したりする。とにかく、この段階では教科書に何が書かれているのかについて理解する段階である。その段階が終わると、次は「読む」段階である。これは、授業中にすることではなく、帰宅後に児童たちがそれぞれ行わなければならないことである。家に帰った児童は、それぞれ教科書を暗記するときに、家族の誰か、特に母親に手伝ってもらうケースが多い。というのも、イランの場合、教科書の暗記というのは、教科書の内容を文字で書けることを意味していない。あくまでも教科書を口頭でいえるようになることが重要なのである。日本の宿題は文字を書くことが多いため、家族がそれを手伝う必要はほとんどない。しかし、イランの場合、宿題をする時に教科書を見ながらこどもがきちんとその内容を一字一句間違えずにいえるかどうかをチェックする人が必要になる。

第三段階の「問う」段階では、教科書の内容を暗記できているのかとか、教師がチェックするための問いである。教師は児童を指名し、教科書の内容について質問する。この質問の答えは、口頭で行われる。また、答える時、一つの単語を答えさせるようなことはない。教科書の2 - 3行から成る一部分全体を口頭で一字一句そのままに答える必要がある。イランでは、このような、口頭で教科書の内容を素早く言えること、それが小学校で育成される能力となっている。

2. 私立男子中学校で行われた科学発表会

研究発表を行うにあたって、発表内容を全て暗記し、一人一人の訪問者に対して口頭で説明を行うという方法がとられていた。もし、このような発表会が日本であった場合に第一に考えられる方法は発表内容を全て大きな紙に書き壁に貼ることであっただろう。イランにおいて、研究内容を紙に書いて壁に貼るという習慣がないわけではない。しかし、そういった研究発表はあくまで個人的に行われるものであり、学校全体やグループを形成して行われるものではない。研究発表はあくまでも口頭で行われるのが普通である。

3. イランにおける小学校一年生向けのペルシア語の教科書

そこでは、文字教育よりも音声教育が優先していることがわかる。一年生の教科書の最初の数ページには、文字ではなく、絵だけが描かれている。最初の授業において教師はいきなりアルファベットの学習を始めることはない。授業の最初に教師は絵を見ながらペルシア語で絵に合わせた物語を語り、正しいペルシア語の発音の仕方などを教える。

保健

| この節の加筆が望まれています。 |

医療

| この節の加筆が望まれています。 |

治安

イラク・アフガニスタン及びパキスタンとの国境地帯並びにシスタン・バルチスタン州の一部の地域を除き、治安状況は首都のテヘランを含めて概ね平穏に推移しているが、2020年1月3日アメリカによるイラン・イスラム革命防衛隊高官の殺害を端緒とする米・イラン関係の緊張状態が続いており、不測の事態が発生する恐れを孕んでいる。

またイラン国内において犯罪件数等に関する統計は公表されていないが、各種報道に照らすと一般犯罪は慢性的に発生しているものと見られている。

| この節の加筆が望まれています。 |

法執行機関

国家法執行司令部が主体となっている。この組織はかつて存在していたイラン国家憲兵隊という警察組織を前身としている。

人権問題

1979年のイラン・イスラム革命後、シャリーアに基づく政治体制が導入されたこともあり、同性愛者・非ムスリムの人権状況は大きく低下した。

憲法では公式にシーア派イスラムの十二イマーム派を国教としており、他のイスラムの宗派に対しては“完全なる尊重”(12条)が謳われている。一方非ムスリムに関しては、ゾロアスター教徒、キリスト教徒、ユダヤ教徒のみが公認された異教徒として一定の権利保障を受けているが、シャリーアにおけるイスラムの絶対的優越の原則に基づき、憲法では宗教による差別は容認されている。バハイ教徒や無神論者・不可知論者はその存在を認められておらず、信仰が露呈した場合は死刑もありうる。また非ムスリム男性がムスリム女性と婚外交渉を行った場合は死刑なのに対し、ムスリム男性が同様の行為を行った場合は「鞭打ち百回」であるなど、刑法にも差別規定が存在する。イスラムからの離脱も禁止であり、死刑に処される。2004年にはレイプ被害を受けた16歳の少女が死刑(絞首刑)に処された。なお加害者は鞭打ちの刑で済んだ。

女性に対してはヒジャーブが強制されており、行動・性行為・恋愛などの自由も著しく制限されており、道徳警察による服装の取締りが行われている[注 2]。イラン革命前では欧米風の装束が男女ともに着用されていたが、現在では見られない。同性愛者に対しては共和国憲法で正式に「ソドミー罪」を設けており、発覚した場合は死刑である。

またイランの刑罰においてもシャリーアに基づくハッド刑の中には、人体切断や石打ちなど残虐な刑罰が含まれており、さらに未成年者への死刑も行われている。

イランにおけるこれらの状況は、世界の多数の国の議会・政府、国際機関、NGOや隣国のイラク国民からも人権侵害を指摘され、人権侵害の解消を求められている。

しかし、近年ではイラン人男性がヒジャブを着用し始める動きが表れ出している。これは、イランの活動家であるマシュー・アリネジャード(Masih Alinejad)が「女性に対するヒジャーブ強制を傍観している訳にはいかない」とし、「イラン国内における疑わしい状況に注意を向けよう」という趣旨の元でユーモアを交える形でアクションを起こしているものだとして報道されている[112][113][114][115]。

マスコミ

新聞

イランで最初に出た新聞は、Mirza Saleh Shiraziを編集長とする、アフタル紙である。これは1833年に創刊された。1851年には官報としてVagha-ye Ettafaghiheh(臨時報という意味)が出ていることから、イランの新聞の歴史は古いことがわかる。1906年に憲法が発布され、民間新聞紙の発行もようやく多くなったが、そのなかで有力なものは、Soor-e Israfili, Iran-e Now, Islah, Barq, Watanなどでイラン社会の改革に大きく寄与した。だが言論の自由はなお強く抑圧されていたため、多くの新聞は海外で発行されていた。例えばHikmat(エジプト)・Qanun(ロンドン)・Hablul-Matin(カルカッタ)・Sorayya(エジプト)・Murra Nasruddin(チフリス)・Irshad(バクー)などである。

第二次世界大戦中の1941年に連合国軍隊がイランに進駐、新聞の自由が大いに強調されたが、モサッデグ首相が失脚した1953年から、再び新聞への統制が強化された。1955年に成立した新聞法によれば、新聞雑誌の発行には内務省の許可を得なければならない。発行者は30歳以上のイラン人で、少なくとも3ヶ月以上続刊できるだけの資力を持っていなければならない。官公吏は芸術、文芸に関するもののほか、新聞雑誌を刊行することはできない。許可期間は6ヶ月で、各新聞は6ヶ月ごとに許可を更新する必要がある。反乱、放火、殺人を先導したり、軍事機密をもらしたりした場合のほか、反イスラーム的な記事を載せたり、王室を侮辱する記事を掲載した場合は、それぞれ6ヶ月以上2年以下の禁固刑に処せられる。また、宗教・民族の少数者を差別した記事を載せた場合の罰則もある。さらに厚生省が医薬の広告を厳重に監視している点も、イランの特色である[116]。

通信社は1937年に外務省が設立したパールス通信があり、現在も政府管轄下にある[117]。

新聞には朝刊紙と夕刊紙が存在し、朝刊紙で発行部数が多いのは『ハムシャフリー』であり、『イーラーン』、『ジャーメ・ジャム』、『アフバール』などが続き、夕刊紙で有力なのは『ケイハーン』、『エッテラーアート』などである。

イランではメジャーな新聞。刊行されている新聞のなかで最も歴史が古い。1871年創刊。エッテラーアートとは、ニュースの意味である。

このエッテラーアートの英語版としてみなされているのが、1935年に創刊の『The Tehran Jounal』である。

ケイハーンは大空または世界の意で、世界報ということろである。1943年に創刊された。エッテラーアートよりは野党よりの傾向がある。

その他にもテヘラン市役所で出版されているハムシャフリー、テヘランに本拠を置く英字新聞『テヘラン・タイムズ』等がある。

ラジオ

イランにおけるラジオの導入は1940年に設立されたテヘラン・ラジオに遡り、テレビの導入は1958年に始まった。イラン革命後、現在の放送メディアは国営放送のイラン・イスラム共和国放送 (IRIB) に一元化されている。

イランでは全メディアが当局による直接・間接の支配を受けており、文化イスラーム指導省の承認が必要である。インターネットも例外ではないが、若年層のあいだで情報へのアクセス、自己表現の手段として爆発的な人気を呼び、イランは2005年現在、世界第4位のブロガー人口を持つ。

また海外メディアの国内取材も制限されており、2010年にイギリスBBCの自動車番組トップ・ギアのスペシャル企画で、出演者とスタッフが入国しようとした際は、ニュース番組ではないにもかかわらずBBCという理由で拒否されたシーンが放送されている。

文化

イランは文化、すなわち美術、音楽、建築、詩、哲学、思想、伝承などの長い歴史がある。イラン文明が数千年の歴史の波乱を乗り越えて今日まで連綿として続いてきたことは、まさしくイラン文化の賜物であった、と多くのイラン人が考えている。

イランのイスラーム化以降は、イスラームの信仰や戒律が文化全般に影響を及ぼしている。イスラームのシーア派を国教とするイラン革命後の現体制下では特にそれが強まり、法的な規制を伴っている。例えば書籍を販売するには、イスラムの価値観に合っているかが審査される[118]。

食文化

米料理が多く食べられる。また、カスピ海やペルシャ湾から獲れる海鮮、鳥・羊・牛などの他、駱駝等も用いる肉料理、野菜料理など、種類も豊富である。最もポピュラーなのは魚・肉などを串焼きにするキャバーブである。野菜料理は煮込むものが多い。ペルシア料理研究家のナジュミーイェ・バートマーングリージー(Najmieh Batmanglij)は、自著『New Food of Life』で「イラン料理はペルシア絨緞同様に、色彩豊かでかつ複雑である。他の中東料理と共通する部分は多いが、もっとも洗練され、創意に富むといわれる」と述べている。

イラン革命以前は飲酒が盛んであり、現在でも密かに飲まれている[119]。

文学

ペルシア文学は高く評価される。ペルシア語は2500年にわたって用いられ、文学史上に明瞭な足跡を残している。イランにおいては詩作が古代から現在まで盛んであり続け、中世の『ライラとマジュヌーン』のニザーミー、『ハーフェズ詩集』のハーフィズ、『ルバイヤート』のウマル・ハイヤーム、『シャー・ナーメ』のフィルダウスィー、『精神的マスナヴィー』のジャラール・ウッディーン・ルーミーらのように、イラン詩人らの詩美は世界的に注目を浴びた。

20世紀に入ると、ペルシア新体詩をも乗り越え、ノーベル文学賞候補ともなったアフマド・シャームルーや、イラン初の女流詩人パルヴィーン・エーテサーミー、同じく女流詩人であり、口語詩の創造を追求したフォルーグ・ファッロフザードのような詩人が現れた。

小説においても20世紀には生前評価を得ることはできなかったものの、『生き埋め』(1930年)、『盲目の梟』(1936年)などの傑作を残したサーデグ・ヘダーヤトが現れた。

哲学

イスラーム化以後、イラン世界ではイスラーム哲学が発達した。11世紀には中世哲学に強い影響を及ぼしたイブン・スィーナー(ラテン語ではアウィケンナ)や哲学者にしてスーフィーでもあったガザーリーが、17世紀には超越論的神智学を創始したモッラー・サドラーが活動した。

音楽

クラシック音楽においては新ロマン主義音楽作曲家として『ペルセポリス交響曲』などイラン文化を題材とした作品を書いたアンドレ・オッセンや、指揮者であり、ペルシャ国際フィルハーモニー管弦楽団を創設したアレクサンダー・ラハバリらの名が特筆される。

ポピュラー音楽に於いてはイラン・ポップと総称されるジャンルが存在する。ロックは禁止されているが、テヘランのロック・バンド Ahoora のアルバムはアメリカやヨーロッパでも発売されている。その他には、127、Hypernova、Angband、Kiosk、The_Yellow_Dogs_Band などのバンドや、Mohsen Namjoo、Agah Bahari、Kavus Torabi らのミュージシャンも国内外で広く活動をしている。

映画

イラン映画は過去25年間に国際的に300の賞を受賞し、全世界的に評価されている。イランにおいて初の映画館が創設されたのは1904年と早く、イラン人によって初めて製作されたトーキー映画はアルダシール・イーラーニーによる『ロルの娘』(1932年)だった。イラン革命以前のモハンマド・レザー・パフラヴィーの治世下ではハリウッド映画やインド映画が流入した一方で、『ジュヌーベ・シャフル』(1958年)で白色革命下の矛盾を描いたファッルーフ・ガッファリーや、『牛』(1969年)でヴェネツィア国際映画祭作品賞を受賞したダールユーシュ・メフルジューイーのような社会派の映画人が活動した。

現代の著名な映画監督としては、『友だちのうちはどこ?』(1987年)、『ホームワーク』(1989年)のアッバース・キヤーロスタミー(アッバス・キアロスタミ)や、『サイレンス』(1998年)のモフセン・マフマルバーフ、『駆ける少年』のアミール・ナーデリー、『風の絨毯』のキャマール・タブリーズィー、『ハーフェズ ペルシャの詩』(2007年)のアボルファズル・ジャリリなどの名が挙げられる。アスガル・ファルハーディー監督の映画『別離』(2011年)は、ベルリン国際映画祭の金熊賞とアカデミー賞の外国語作品賞を受賞した。

美術

| この節の加筆が望まれています。 |

衣服

イランにおける服飾文化はいくつかの王朝時代や歴史毎に異なる面を持つ。現在のイラン地域で織物が登場した際の正確な年代や日付は2023年現在でもまだ判明されていない状態であるが、紀元前の文明の出現と一致する可能性が高いことが示唆されている。

| この節の加筆が望まれています。 |

建築

イランの建築は、様々な伝統と歴史から、構造および芸術における観点の両方で非常に深い多様性を示している。同国において伝統的なペルシャ建築は継続性を維持するもの、近代的な建築は革新を追求するものとして区分けされている。

| この節の加筆が望まれています。 |

史跡

イラン国内には数多くの史跡が存在し、積極的にユネスコの世界遺産への登録が行われている。

世界遺産

2014年6月の時点でイランのUNESCO世界遺産登録物件は17件に達し、その全てが文化遺産である。括弧内は登録年。

-

チョガ・ザンビール (1979年)

-

ペルセポリス (1979年)

-

イスファハーンのイマーム広場 (1979年)

-

タフテ・ソレイマーン (2003年)

-

パサルガダエ (2004年)

-

バムとその文化的景観 (2004年)

-

ソルターニーイェ (2005年)

-

ベヒストゥン (2006年)

-

イランのアルメニア人修道院建造物群 (2008年)

-

シューシュタルの歴史的水利施設 (2009年)

-

アルダビールのシャイフ・サフィーアッディーン廟の歴史的建造物 (2010年)

-

タブリーズの歴史的バザール施設 (2010年)

-

フィン庭園 (2011年)

-

ゴンバデ・カーブース (2012年)

-

エスファハーンのジャーメ・モスク (2012年)

-

ゴレスターン宮殿 (2013年)

祝祭日

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記 | 備考 |

|---|---|---|---|

| イスラーム暦 モハッラム月(1月)9日 |

タースーアー | 第3代エマーム・ホセインがウマイヤ朝軍に包囲され負傷した日 | |

| イスラーム暦 モハッラム月10日 |

アーシューラー | 「正義が悪に敗れた日」 第3代エマーム・ホセインの殉教を追悼する。 | |

| イスラーム暦 サファル月(2月)20日 |

アルバイーン | アーシューラー後40日間の喪が明ける日 | |

| イスラーム暦 サファル月28日 |

預言者ムハンマド昇天日 | 最後の預言者ムハンマドの命日 | |

| イスラーム暦 サファル月28日 |

エマーム・ハサン・モジタバー殉教記念日 | 第2代エマームの命日 | |

| イスラーム暦 サファル月29日 |

エマーム・レザー殉教記念日 | 第8代エマームの命日 | |

| イスラーム暦 ラビーヨル・アッヴァル月(3月)17日 |

預言者ムハンマド生誕日 | 最後の預言者ムハンマドの誕生祭 | |

| イスラーム暦 ジャマーデヨル・サーニー月(6月)3日 |

ファーテメ・ザフラー殉教追悼記念日 | 預言者ムハンマドの娘、初代エマーム・アリーの妻、第2代ハサン、第3代ホセインの母の命日 (命日には諸説あるがイランではこの日が公式の休日) | |

| イスラーム暦 ラジャブ月(7月)13日 |

エマーム・アリー生誕日 | 初代エマームの誕生祭 | |

| イスラーム暦 ラジャブ月27日 |

マブアス | ムハンマドがアッラーから預言者に任じられた日 | |

| イスラーム暦 シャアバーン月(8月)15日 |

ニーメイェ・シャアバーン | 第12代エマーム・マフディー(隠れエマーム)の誕生祭 | |

| イスラーム暦 ラメザーン月(9月)21日 |

エマーム・アリー殉教記念日 | 初代エマームの命日 | |

| イスラーム暦 シャッヴァール月(10月)1日 |

エイデ・フェトゥル | 断食明けの祭 | |

| イスラーム暦 シャッヴァール月25日 |

エマーム・ジャアファル・サーデグ殉教記念日 | 第6代エマームの命日 | |

| イスラーム暦 ズィー・ガアデ月(11月)11日 |

エマーム・レザー生誕日 | 第8代エマームの誕生祭 | |

| イスラーム暦 ズィー・ハッジェ月(12月)10日 |

エイデ・ゴルバーン | 犠牲祭。家畜を犠牲にささげアッラーを賛美する。 | |

| イスラーム暦 ズィー・ハッジェ月18日 |

エイデ・ガディーレ・ホンム | 初代エマーム・アリーが預言者ムハンマドから後継者に任じられた日 | |

| イラン暦 ファルヴァルディーン月(1月)1〜4日 |

ノウルーズ | 新年祭(春分の日、グレゴリオ暦の3月21日ごろ) | |

| イラン暦 ファルヴァルディーン月12日 |

イラン・イスラーム共和国記念日 | 1979年イラン・イスラーム共和国建国を記念する。 | |

| イラン暦 ファルヴァルディーン月13日 |

スィーズダ・ベ・ダル | 「正月13日」に家にいるのは不吉とされている。 | |

| イラン暦 ホルダード月(3月)14日 |

エマーム・ホメイニー師追悼記念日 | イラン・イスラーム革命の指導者の命日 | |

| イラン暦 ホルダード月15日 |

ホルダード月15日の流血蜂起記念日 | 1963年、ホメイニー師が皇帝を非難して逮捕されたことに反発した国民の暴動を記念する。 | |

| イラン暦 バフマン月(11月)22日 |

イラン・イスラーム革命記念日 | 1979年イスラーム革命によるパフラヴィー朝崩壊を記念する。 | |

| イラン暦 エスファンド月(12月)29日 |

石油国有化記念日 | 1951年のイギリス資本アングロ・イラニアン石油会社(AIOC)の国有化を記念する。 |

イラン暦の元日にあたる春分の日に祝われる新年(ノウルーズ)の祝祭は2009年にユネスコの無形文化遺産に登録されている。

スポーツ

サッカー

イラン国内ではサッカーが最も人気のスポーツとなっており、1970年にサッカーリーグのペルシアン・ガルフ・プロリーグが創設された。イランサッカー協会(FFIRI)によって構成されるサッカーイラン代表は、これまでFIFAワールドカップには6度出場しているが、いずれもグループリーグ敗退となっている。しかしAFCアジアカップでは、最多優勝の日本代表に次いで3度の優勝を飾っている。

イランの国民的英雄として知られるアリ・ダエイは「ペルシアン・タワー」の異名を持ち、1993年から2006年にかけて国際Aマッチに149試合出場し、クリスティアーノ・ロナウドとリオネル・メッシに次ぐ109得点を挙げている[120]。

フットサル

オリンピック

イランは、夏季オリンピックにはガージャール朝時代の1900年パリ大会で1人の選手により初出場しており、その後の空白期を経て1948年のロンドン大会から復帰した。冬季オリンピックには1956年コルチナ・ダンペッツオ大会で初出場を果たした。イランの国技はレスリングであり、アジア屈指の強豪国として知られている[121]。2012年ロンドン大会では金メダル3個を含む計6個のメダルを獲得した他、2021年東京大会までで獲得した全76個のメダルのうち47個をレスリングが占めている。

イランが舞台の作品

著名な出身者

脚注

注釈

出典

- ^ a b 外務省 各国元首一覧

- ^ “Iran” (英語). ザ・ワールド・ファクトブック. 2022年8月22日閲覧。

- ^ a b c d e “World Economic Outlook Database”. IMF. 2021年10月13日閲覧。

- ^ ちなみにIOCコードは「イスラム共和国」の部分を含めた"IRI"である。

- ^ a b c 百科事典マイペディア イラン

- ^ イラン・イスラーム共和国憲法. 日本イラン協会. (1987)

- ^ a b c d e 日本大百科全書(ニッポニカ) イラン

- ^ “イラン | Country Page | World | Human Rights Watch”. ヒューマン・ライツ・ウォッチ. 2021年1月14日閲覧。

- ^ “Democracy Index 2022”. Economist Intelligence Unit. 2023年11月5日閲覧。

- ^ “Index | RSF”. rsf.org. 2023年11月5日閲覧。

- ^ a b “ASPI’s Critical Technology Tracker The global race for future power”. ASPI. 2023年11月5日閲覧。

- ^ “イラン国会、米国防総省を「テロ組織」指定 報復も宣言”. 朝日新聞デジタル (2020年1月7日). 2023年11月5日閲覧。

- ^ イラン核合意 朝日新聞

- ^ “平成21年度 イラン情勢研究会報告書『2009年大統領選挙後のイランの総合的研究―内政、外交、国際関係―』”. 日本国際問題研究所. pp. 115-157. 2023年11月5日閲覧。

- ^ イラン経済、深まる苦境 米決戦に市民は固唾 日本経済新聞

- ^ “イランのBRICS加盟、貿易と経済協力を重視”. JETRO (2023年8月30日). 2024年9月6日閲覧。

- ^ イラン革命防衛隊って? 正規軍と別に体制守る 殺害された司令官所属=回答・鵜塚健 毎日新聞

- ^ イラン革命防衛隊とは 最高指導部直結の軍事組織 日本経済新聞

- ^ 許可書あっても記者連行 難攻不落イラン「革命防衛隊」 朝日新聞

- ^ BBC 米政府、イラン革命防衛隊をテロ組織に指定 軍隊では初

- ^ フランス、新たな形で「兵役」復活へ 16歳の男女に奉仕義務 BBC

- ^ イラン・イスラム共和国(Islamic Republic of Iran)基礎データ 外務省

- ^ 国際連合広報センター 加盟国一覧 http://www.unic.or.jp/info/un/un_organization/member_nations/

- ^ 岡田, 鈴木 & 北原 2005, p. 198- 渡部良子「多民族共生の歴史と「国史」の齟齬」

- ^ 岡田, 鈴木 & 北原 2005, pp. 198–200- 渡部良子「多民族共生の歴史と「国史」の齟齬」

- ^ 岡田, 鈴木 & 北原 2005, pp. 202–204- 守川知子「シーア派国家への道」

- ^ 岡田, 鈴木 & 北原 2005, pp. 205–206- 守川知子「シーア派国家への道」

- ^ 吉村 2011, pp. 18–30.

- ^ a b 吉村 2011, pp. 28–29.

- ^ 吉村 2011, p. 31.

- ^ 吉村 2011, p. 30.

- ^ 吉村 2011, pp. 31–32.

- ^ 吉村 2011, pp. 33–36.

- ^ 吉村 2011, pp. 36–37.

- ^ 吉村 2011, pp. 37–39.

- ^ 吉村 2011, pp. 43–44.

- ^ 吉村 2011, pp. 39–42.

- ^ 吉村 2011, pp. 44–47.

- ^ 吉村 2011, pp. 47–50.

- ^ 吉村 2011, pp. 50–69.

- ^ 吉村 2011, p. 70.

- ^ 吉村 2011, pp. 70–78.

- ^ 吉村 2011, pp. 78–82.

- ^ 吉村 2011, pp. 82–99.

- ^ 吉村 2011, p. 99.

- ^ 吉村 2011, pp. 99–111.

- ^ 吉村 2011, p. 106.

- ^ 英ソ両軍がイランへ進入(『東京日日新聞』昭和16年8月26日)『昭和ニュース辞典第7巻 昭和14年-昭和16年』p390 昭和ニュース事典編纂委員会 毎日コミュニケーションズ刊 1994年

- ^ 吉村 2011, pp. 112–114.

- ^ 会談終わる、主題は欧州第二戦線(昭和18年12月7日 朝日新聞(夕刊)『昭和ニュース辞典第8巻 昭和17年/昭和20年』p608 毎日コミュニケーションズ刊 1994年

- ^ 吉村 2011, pp. 114–122.

- ^ 吉村 2011, pp. 122–126.

- ^ 吉村 2011, p. 136.

- ^ Brotons, Jean-Charles (2010). U.S. officials and the fall of the Shah : some safe contraction interpretations. Lanham, Md.: Lexington Books. ISBN 978-0-7391-3342-2. OCLC 828423771

- ^ 吉村 2011, pp. 143–156.

- ^ “外務省: わかる!国際情勢 悠久のペルシャ~現代イランの成り立ちとその素顔”. www.mofa.go.jp. 2023年4月30日閲覧。

- ^ イラン、再び騒然 暴徒が銀行に方か『朝日新聞』1978年(1953年)9月1日朝刊、13版、7面

- ^ クルド族反乱で緊迫 全軍に出動命令 占拠のパペ市『朝日新聞』1979年(昭和54年)9月19日朝刊 13版 7面

- ^ イラン政府軍 ハマバドを制圧 クルド族 徹底抗戦崩さず『朝日新聞』1979年(昭和54年)9月4日朝刊 13版 7面

- ^ “イラン大統領選、強硬派の勝利祝う声 発表前に他候補ら祝福”. AFP (2021年6月19日). 2021年6月19日閲覧。

- ^ イラン ライシ大統領ら死亡 搭乗ヘリ墜落で - NHK NEWS WEB 2024年5月20日

- ^ 中西久枝 (2002). “イスラームと民主主義”. イスラームと現代イランの諸相: 65.

- ^ 櫻井秀子 (1995). “シーア派イマーム論”. 講座イスラム5:イスラム国家の理念と現実.

- ^ a b 中西久枝 (2002). “イスラームと民主主義”. イスラームとモダニティ:現代イランの諸相: 67.

- ^ 中西久枝 (2002). “イラン国会選挙後の米・イ関係改善と国内政治の動向”. 中東研究 2000年5号.

- ^ http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/8493.html

- ^ 外務省. “各国・地域情勢>中東>イラン”. 2008年7月10日閲覧。

- ^ “サウジ、イランと国交断絶”. 産経ニュース (2016年1月4日). 2023年4月30日閲覧。

- ^ “イランとサウジアラビア、7年ぶりに外交関係正常化で合意 中国が仲介”. BBCニュース (2023年3月11日). 2023年4月5日閲覧。

- ^ “イラン、7年ぶりにサウジで大使館再開 中国仲介で外交関係が正常化”. 毎日新聞 (2023年6月7日). 2023年6月8日閲覧。

- ^ “親米政権への転覆が禍根”. www.nikkei.com. 2023年4月30日閲覧。

- ^ “それは1979年から始まった。アメリカとイラン、敵対の歴史を紐解く”. BUSINESS INSIDER JAPAN (2020年1月9日). 2023年4月30日閲覧。

- ^ 山川出版社『詳説世界史』 第18章 現代の世界>世界経済の変容と南北問題>イスラム世界と石油危機

- ^ US Department of State. “Bureaus Offices Reporting Directly to the Secretary>Office of the Coordinator for Counterterrorism>Releases>State Sponsors of Terrorism”. 2008年7月10日閲覧。

- ^ “H.R.3107 - Iran and Libya Sanctions Act of 1996”. アメリカ議会図書館 (1996年7月16日). 2020年7月22日閲覧。

- ^ “米国による経済制裁下におけるイラン石油産業の取り組み”. JOGMEC. 2022年6月18日閲覧。

- ^ Saramifar, Younes (2020-12-01). “Circling around the really Real in Iran: Ethnography of Muharram laments among Shi'i volunteer militants in the Middle East” (英語). Focaal 2020 (88): 76–88. doi:10.3167/fcl.2019.032107. ISSN 1558-5263.

- ^ Iran紙2010年1月5日付

- ^ 『中日新聞』2008年2月17日版 イランのモシャイ副大統領は、「イランの最高指導者のハーメネイー師が、アメリカとの関係回復がイランのためになるなら、私はそれを承認する最初の人物となると表明した」とハーメネイー師の表明を引用して表明した。

- ^ 『東京新聞』2008年2月15日版 イランのモシャイ副大統領は、「アメリカが中東への見方を変更し、イランの役割を理解し、イランに対する敵視政策を転換するなら、アメリカとの関係回復は可能である。」と表明した。

- ^ 『毎日新聞』2008年2月25日版 イランのサマレハシェミ大統領上級顧問は、「相手国の立場を互いに尊重できるなら、イランはイスラエル以外の全ての国と友好的で平等の関係を形成する。アメリカがイランの立場を尊重するなら関係を修復する用意がある。イラン国民がアメリカとの関係修復を歓迎しない理由はない。」と表明した。

- ^ 『読売新聞』2008年2月29日版 イランのアラグチ駐日大使は、「日本とイランは良好な関係を保ってきた、日本政府はアメリカ政府よりずっと、中東地域の現実や、地域でのイランの役割を熟知しているので、日本はアメリカにイランに対する敵視政策の変更を促す適任者である。アメリカが賢明な政策を取るよう、日本政府が助言することを期待する。」と表明した。

- ^ 『毎日新聞』2008年2月29日版 アフマディーネジャード大統領は、「イラクのタラバニ大統領、マリキ首相と会談し、イラクの治安改善への協力する意向である。」と表明した。

- ^ 『東京新聞』2008年2月29日版 イランのアフマディーネジャード大統領は、「3月2日に、1979年のイラン・イスラム革命後初めてイラクを訪問し、タラバニ大統領、マリキ首相と会談し、イラクの治安改善のための協力について協議する。」と表明した。

- ^ "Iran's Nuclear Program – Council on Foreign Relations". Cfr.org. Retrieved 4 April 2012.

- ^ a b “イラン核問題(1):経緯”. JAEA. 2022年8月6日閲覧。

- ^ 『Milliyet』紙2009年10月28日付 トルコのエルドアン首相もイランの核保有の権利があると強調し、「地球上で非核の呼びかけを行う者はまず最初に自分の国から始めるべきだ」と述べた。

- ^ “反米で「共闘」ベネズエラとイラン大統領”. 共同通信社 (2006年7月1日). 2010年9月15日閲覧。

- ^ “イランの核開発権利を確認 非同盟諸国首脳会議が閉幕”. 共同通信社 (2006年9月17日). 2010年9月15日閲覧。

- ^ “米国経済制裁のイラン経済への影響”. 公益財団法人 国際通貨研究所. 2022年8月6日閲覧。

- ^ “輸入できない、それなら自国生産に 「抵抗の経済」でイランの国内産業は発展”. 東京新聞 TOKYO Web. 2022年8月6日閲覧。

- ^ “「違反以上離脱未満」で核合意の「精神」を守ったイラン”. 朝日新聞GLOBE+. 2022年8月6日閲覧。

- ^ 「バイデン氏、イランへの武力行使の「用意ある」 核武装を防ぐため」『BBCニュース』。2022年8月6日閲覧。

- ^ “イラン、原爆製造は技術的に可能 意図はない=原子力庁長官”. Reuters. (2022年8月1日) 2022年8月6日閲覧。

- ^ “アメリカでのコーラン焼却にイスラム教徒が抗議”. IRIB (2010年9月13日). 2010年9月17日閲覧。

- ^ “シオニスト入植者、コーランを冒涜”. IRIB (2010年9月15日). 2010年9月15日閲覧。

- ^ “最高指導者、コーラン焼却を受けメッセージ”. IRIB (2010年9月14日). 2010年9月17日閲覧。

- ^ “イランのバザール、米のコーラン焼却に抗議し休業”. IRIB (2010年9月15日). 2010年9月15日閲覧。

- ^ 「イラン革命40年/消えた理念 民衆失望/特権階級に矛先◆反米強硬派台頭」『東京新聞 』2019年2月11日(国際面)2019年3月2日閲覧。

- ^ “イラン、政府補助金を段階的に削減-ガソリンや食料品が値上がり”. ブルームバーグ. (2010年12月19日) 2013年2月18日閲覧。

- ^ 調 麻佐志 (2017). “イラン・イスラム共和国の科学技術政策”. レファレンス 795: 121-144.

- ^ “Question what is your idea about iran economics?”. Economics. 2008年4月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年11月5日閲覧。

- ^ “論文数は世界5位維持するも最注目論文数は過去最低の12位に 科学技術指標23年版”. Science Portal. 2023年11月5日閲覧。

- ^ 上岡弘二 (2002). “イラン人”. 岩波イスラーム辞典: 175.

- ^ 吉枝聡子 (1999). “言語事情:ペルシア語わかりません”. アジア読本:イラン: 84.

- ^ A Guide to Name and Naming Practices, March 2006.

- ^ discrimination against religious minorities in IRAN

- ^ a b "Iran" 2010年2月1日閲覧。

- ^ “Literacy rate, adult total (% of people ages 15 and above)”. The World Bank. 2013年2月18日閲覧。

- ^ a b 上岡弘二 (1999). “テントから受験戦争へ:教育制度”. アジア読本:イラン: 224-226.

- ^ 森田豊子 (2008). “イランと日本の学校教育における教育方法の比較”. イラン研究 4: 223-226.

- ^ “Here’s why Iranian men are taking photos wearing hijabs”. GLOBAL NEWS. (2016年7月28日) 2022年12月28日閲覧。

- ^ “Why Iranian men are wearing hijabs”. SBS News. (2016年8月1日) 2022年12月28日閲覧。

- ^ “Here’s why men in Iran are wearing hijabs”. World Economic Forum. (2016年8月4日) 2022年12月28日閲覧。

- ^ “Iranian Men Are Wearing Hijab And Here's Why”. Culture Trip. (2017年2月9日) 2022年12月28日閲覧。

- ^ アジア経済研究所 (1964). アジア・アフリカの新聞. アジア経済研究所

- ^ “ParsToday”. 2018年9月4日閲覧。

- ^ トランプ氏の著書 イランで人気/敵視のはずが…「自国優先の姿勢 興味」『朝日新聞』朝刊2019年4月23日(国際面)2019年4月23日閲覧。

- ^ 高野秀行『イスラム飲酒紀行』(講談社文庫)、2019年4月23日閲覧。

- ^ AFC初代殿堂入り10名に奥寺氏、澤、キューウェル氏らが選出 サッカーキング 2014年11月22日

- ^ “世界の勢力・強国(男子)”. 日本レスリング協会. 2013年6月2日閲覧。

参考文献

- シリン・エバディ/竹林卓訳『私は逃げない──ある女性弁護士のイスラム革命』ランダムハウス講談社、2007年9月。ISBN 978-4270002513。

- 大西円『イラン経済を解剖する』日本貿易振興会、2000年7月。ISBN 978-4822408909。

- 岡田恵美子、鈴木珠里、北原圭一『イランを知るための65章』(初版第二刷)明石書店、東京、2005年1月30日。ISBN 4-7503-1980-5。

- 桜井啓子『現代イラン──神の国の変貌』岩波書店〈岩波新書〉、2001年7月。ISBN 978-4004307426。

- 桜井啓子『革命イランの教科書メディア──イスラームとナショナリズムの相剋』岩波書店、1999年5月。ISBN 978-4000028349。

- ハミッド・ダバシ『イラン、背反する民の歴史』作品社、2008年2月。ISBN 978-4861821813。

- 中西久枝『イスラームとモダニティ──現代イランの諸相』風媒社、2002年10月。ISBN 978-4833140362。

- アーザル・ナフィーシー、アッバス・キアロスタミ『イラン人は神の国イランをどう考えているか』草思社、2007年2月。ISBN 978-4794215642。

- モハンマド・ハタミ/平野次郎訳『文明の対話』共同通信社、2001年5月。ISBN 978-4764104822。

- 原隆一、岩崎葉子『イラン国民経済のダイナミズム』日本貿易振興会、2000年3月。ISBN 978-4258045037。

- マーク・ボウデン/伏見威蕃訳『ホメイニ師の賓客──イラン米大使館占拠事件と果てなき相克(上)』早川書房、2007年5月。ISBN 978-4152088246。

- マーク・ボウデン/伏見威蕃訳『ホメイニ師の賓客──イラン米大使館占拠事件と果てなき相克(下)』早川書房、2007年5月。ISBN 978-4152088253。

- ケネス・ポラック/佐藤陸雄訳『ザ・パージァン・パズル 上』小学館、2006年7月。ISBN 978-4093797412。

- ケネス・ポラック/佐藤陸雄訳『ザ・パージァン・パズル 下』小学館、2006年7月。ISBN 978-4093797429。

- ズィーバー・ミール・ホセイニー『イスラームとジェンダー』明石書店、2004年6月。ISBN 978-4750319346。

- 宮田律『物語 イランの歴史──誇り高きペルシアの系譜』中央公論社〈中公新書〉、2002年9月。ISBN 4-12-101660-2。

- 吉村慎太郎『イラン現代史――従属と抵抗の100年』(初版第一刷)有志舎、東京、2011年4月30日。ISBN 978-4903426419。OCLC 721839193。

関連項目

外部リンク

- 政府

- 日本政府

- 観光

- その他

- JETRO - イラン

- JCCME - イラン

- "Iran". The World Factbook (英語). Central Intelligence Agency.

- 『イラン』 - コトバンク

- イラン - Curlie

イランのウィキメディア地図

イランのウィキメディア地図  イランに関連する地理データ - オープンストリートマップ

イランに関連する地理データ - オープンストリートマップ

イ・ラン

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/27 08:17 UTC 版)

イ・ラン(이랑、1986年1月15日 - )は、韓国のシンガー・ソングライター[1]、コミック作家[2]、映像作家[2]、イラストレーター[3]、エッセイストである[3]。

注釈

出典

- ^ “【雨乃日珈琲店だより ソウル・弘大の街角から】(2) イ・ランが来た”. 中日新聞 (2018年2月24日). 2018年11月22日閲覧。

- ^ a b “Interview with Lee Lang. イ・ランの、型破りな音楽の作り方。”. HOUYHNHNM (2017年7月12日). 2018年11月22日閲覧。

- ^ a b “イ・ラン『神様ごっこ』増補版が登場 エッセイ後日談2Pを追加した新装版”. CINRA.NET (2018年4月10日). 2018年11月22日閲覧。

- ^ “【アジアNOW!】第6回 折坂悠太とイ・ランが語る、音楽と社会と個人の話”. Mikiki (2018年11月7日). 2018年11月22日閲覧。

- ^ “【音楽】イ・ランさん が歌う「イムジン河」 ミュージック・ビデオが話題”. 中日新聞 (2018年3月3日). 2018年11月22日閲覧。

- ^ “Who Are You?:イ・ランさん シンガー・ソングライター”. Vice (2016年9月16日). 2018年11月22日閲覧。

- ^ “フォト&インタビュー | イ・ラン 「このピアスは乳首」「私はドラァグクイーンの時はイザベル」「あなたも香水つけてデモに行く?」”. FNMNL (2016年11月27日). 2018年11月22日閲覧。

- ^ “ディストピアに笑いを:イ・ラン interview”. Vice (2018年4月3日). 2018年11月22日閲覧。

- ^ “【REAL Asian Music Report】第10回 イ・ラン × 柴田聡子―出会いから死生観まで、〈友達だけどラヴな感じ〉の日韓シンガー・ソングライター対談”. Mikiki (2016年12月25日). 2018年11月22日閲覧。

- ^ “イ・ランが韓国大衆音楽賞の受賞トロフィーをオークションにかける | インディーミュージシャンの窮状をユーモアで訴える”. FNMNL (2017年3月5日). 2018年11月22日閲覧。

- ^ “イ・ランが語る、これからの社会と表現のゆくえ「私たちの世代は、私たちに合ったシステムを作り上げなければ」(前編)”. Z TOKYO (2018年3月6日). 2018年11月22日閲覧。

- ^ “イ・ランのエッセイ集『悲しくてかっこいい人』刊行 73篇の「ひとりごと」”. CINRA.NET (2018年11月15日). 2018年11月22日閲覧。

- ^ “イ・ランと柴田聡子の共作ミニAL『ランナウェイ』2月発売 エッセイも収録”. CINRA.NET (2019年1月29日). 2019年2月10日閲覧。

- ^ “イ・ラン - ヨンヨンスン”. Sweet Dreams Press (2016年7月22日). 2018年11月22日閲覧。

- ^ “イ・ラン - 神様ごっこ”. Sweet Dreams Press (2016年7月22日). 2018年11月22日閲覧。

- ^ “イ・ラン - 神様ごっこ(増補新装版)”. Sweet Dreams Press (2018年4月3日). 2018年11月22日閲覧。

- 1 イ・ランとは

- 2 イ・ランの概要

「イラン」に関係したコラム

-

天然ガスは、石油や石炭と同じく化石燃料の1つです。次の図は天然ガスの生産量をグラフに表したものです。ロシアやアメリカ合衆国、カナダなどでの生産量の多いことがわかります。※BP Statistical ...

-

2012年6月現在の日本の証券取引所、および、世界各国の証券取引所の一覧です。▼日本東京証券取引所(東証)大阪証券取引所(大証)名古屋証券取引所(名証)福岡証券取引所(福証)札幌証券取引所(札証)TO...

- イランのページへのリンク